Résumés

Résumé

La publication de nombreux référentiels portant sur les compétences du XXIe siècle, numériques et informationnelles, montre l’importance de leur développement chez les apprenants de tous les ordres scolaires. L’omniprésence du numérique dans les définitions de ces compétences dans la littérature suggère qu’elles sont interreliées. Une analyse qualitative de 73 référentiels internationaux portant sur ces compétences a permis d’identifier les principales tendances, comme la nécessité de maîtriser des outils numériques pour accomplir des tâches variées. Des habiletés d’évaluation de l’information, liées à la citoyenneté numérique, et des habiletés de collaboration, de communication ou de partage avec le numérique sont également fortement présentes.

Mots-clés :

- Référentiel de compétences,

- compétences informationnelles,

- compétences numériques,

- compétences du XXIe siècle,

- littératie numérique,

- littératie informationnelle

Abstract

The publication of various frameworks on 21st-century information literacy and digital competency highlights the importance for all pupils at all education levels to develop these skills. The pervasiveness of digital literacy in the definitions of these competencies in the literature suggests that they are interrelated. A qualitative analysis of 73 international frameworks on these competencies revealed key trends, such as the need to master digital tools to perform various tasks. Information literacy, related to digital citizenship and digital collaboration, communication and sharing skills, is also frequently reported.

Keywords:

- 21st century skills,

- 21st-century skills framework,

- digital literacy,

- digital literacy framework,

- information literacy,

- information literacy framework

Corps de l’article

Problématique et état de la question

Les transformations récemment observées sur le marché de travail, notamment la réduction marquée des emplois routiniers au profit d’emplois où les travailleurs doivent mobiliser des compétences d’analyse, de communication, de résolution de problèmes et d’évaluation de l’information, nécessitent de revoir les compétences qui doivent être maîtrisées par les futurs travailleurs (Ananiadou et Claro, 2009 ; Van Laar et al., 2017, 2020 ; Voogt et al., 2013 ; Voogt et Roblin, 2012). Dans ce contexte, de nombreuses initiatives ont été menées par des institutions internationales (ex. : Commission européenne), des ministères de l’Éducation de plusieurs provinces et pays (ex. : France), des OSBL (ex. : Jisc) ainsi que des décideurs publics de toutes les régions du monde afin concevoir des référentiels portant sur les compétences du XXIe siècle, y compris les compétences numériques et informationnelles. Par ailleurs, le contexte actuel de la pandémie de la COVID-19 démontre plus que jamais la nécessité du numérique tant pour le travail que pour l’enseignement et l’apprentissage. En ce sens, il apparaît crucial de développer ces compétences auprès des apprenants, à tous les ordres scolaires.

Malgré un certain consensus dans la littérature scientifique quant aux habiletés associées à ces compétences, des divergences parmi les référentiels qui les définissent ont été identifiées concernant les termes utilisés, leur définition, leur catégorisation et l’importance relative de chacune d’elles (Ala-Mutka, 2011 ; Chalkiadaki, 2018 ; Sparks et al., 2016 ; Van Laar et al., 2017, 2020 ; Voogt et al., 2013 ; Voogt et Roblin, 2012). Par exemple, Voogt et al. (2013) expliquent que le terme 21st century competences serait abondamment utilisé en Europe, tandis qu’en Amérique du Nord, cela se traduirait par 21st-century skills. (Voogt et Roblin, 2012) incluent aussi les termes lifelong learning competences, key competences et 21st-century learning. Van Laar et al. (2020) établissent une distinction entre les 21st-century skills, qui ne feraient pas référence au numérique, et les 21st digital century skills, qui correspondent à ces mêmes compétences dans un contexte d’usage du numérique.

Toutefois, les définitions conceptuelles des termes compétences et habiletés montrent que la première « is the ability to apply learning outcomes adequately in a defined context » (Ananiadou et Claro, 2009, p. 8) tandis que la deuxième porte plutôt sur la capacité à accomplir certaines tâches spécifiques (Ananiadou et Claro, 2009). Malgré cette différence conceptuelle, il semble que ces termes soient utilisés dans la littérature pour représenter des concepts similaires (Voogt et al., 2013). En nous appuyant sur Ananiadou et Claro (2009) et Voogt et al. (2013), nous utilisons le terme compétence dans cet article, puisqu’il semble priorisé par la communauté politique et académique (Voogt et al., 2013). De plus, une simple recherche dans Google Scholar montre que l’expression francophone « compétences du 21e siècle » mène à 226 résultats, comparativement à 9 pour « habiletés du 21e siècle ».

Dans un effort visant à unifier ces termes et leurs définitions, Van Laar et al. (2017) proposent le terme 21st century digital skills, ce qui suppose que la maîtrise du numérique est centrale au développement des compétences du XXIe siècle. Malgré cela, plusieurs référentiels ne ciblent qu’une seule de ces compétences. Or, comme l’explique Dede (2010), elles sont plutôt mobilisées conjointement par l’apprenant lorsqu’il accomplit une tâche authentique, par exemple lorsqu’il participe à un projet collaboratif avec des pairs virtuels.

Dans ce contexte, le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec (MÉES) a lancé en 2018 le Plan d’action numérique (PAN), dont la première mesure consistait, entre autres, à concevoir un référentiel des compétences numériques. Pour ce faire, le MÉES a mandaté le directeur du Groupe de recherche interuniversitaire sur l’intégration pédagogique des TIC (GRIIPTIC) et un de ses membres (Thierry Karsenti et Bruno Poellhuber, respectivement) afin de recenser les principaux référentiels de compétences du XXIe siècle, numériques et informationnelles. L’objectif était d’identifier et de décrire leurs principales tendances, afin d’amorcer la conception du référentiel québécois des compétences associées au numérique.

Définition des compétences du XXIe siècle, des compétences numériques et des compétences informationnelles

Tout comme Chalkiadaki (2018), nous avons observé une grande variabilité à travers les définitions des compétences du XXIe siècle. En ce sens, nous retenons la définition suffisamment générale de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), qui permet de regrouper l’ensemble des définitions et habiletés recensées dans les référentiels analysés. L’OCDE indique qu’il s’agit des « skills and competencies young people will be required to have in order to be effective workers and citizens in the knowledge society of the 21st century » (Ananiadou et Claro, 2009, p. 8).

Un certain consensus semble se dégager relativement aux habiletés qui seraient caractérisées de compétences du XXIe siècle. La collaboration, la communication, la citoyenneté, la résolution de problèmes, la pensée critique, la créativité, la littératie numérique et la littératie informationnelle sont des habiletés fréquemment observées parmi les référentiels qui traitent de ces compétences (Chalkiadaki, 2018; van Laar et al., 2020; Voogt et al., 2013).

Ainsi, la littératie numérique et la littératie informationnelle, que nous désignons par les termes compétences numériques et compétences informationnelles, seraient associées aux compétences du XXIe siècle. De façon générale, les compétences numériques portent sur l’utilisation adéquate d’outils numériques ou technologiques afin d’accomplir des tâches complexes, telles que résoudre des problèmes (Voogt et Roblin, 2012). Autrement dit, il s’agit davantage d’habiletés techniques qui sont nécessaires pour exercer les compétences du 21e siècle dans un contexte d’usage du numérique (Van Laar et al., 2017, 2020).

La définition des compétences informationnelles s’est considérablement transformée au cours des dernières années, ce qui s’observe par l’évolution de la définition de l’Association of Colleges and Research Libraries (ACRL) entre 2000 et 2015. Ainsi, en 2000, l’ACRL indiquait que ces compétences représentent « a set of abilities requiring individuals to « recognize when information is needed and have the ability to locate, evaluate, and use effectively the needed information » (ACRL, 2000, p. 2). De surcroît, l’ACRL distinguait explicitement les compétences technologiques (ou numériques) des compétences informationnelles : « Information literacy initiates, sustains, and extends lifelong learning through abilities which may use technologies but are ultimately independent of them » (ACRL, 2000, p. 3).

Or, leur définition révisée en 2015 est beaucoup plus complète et illustre la tendance récente où l’apprenant doit non seulement être capable de rechercher de l’information, mais surtout porter un regard critique sur celle-ci, son contexte de création et ses usages. L’ACRL indique que ces compétences représentent « the set of integrated abilities encompassing the reflective discovery of information, the understanding of how information is produced and valued, and the use of information in creating new knowledge and participating ethically in communities of learning » (ACRL, 2017, p. 3). La distinction entre compétences informationnelles et compétences numériques n’est plus explicite et, au contraire, la seconde semble nécessaire à la maîtrise de la première.

Ainsi, il semble y avoir une certaine interrelation entre ces trois catégories de compétences et selon Van Laar et al. (2017, 2020), celle-ci ne serait pas suffisamment définie dans la littérature. En outre, certaines habiletés qui composent ces compétences ne sont pas clairement définies, et surtout ces définitions ne sont pas toujours opérationnelles (Van Laar et al., 2017, 2020 ; Voogt et al., 2013). Ce manque de clarté aurait des répercussions négatives sur leur enseignement, leur évaluation et même leur présence dans les programmes scolaires (Pellegrino, 2017 ; Voogt et al., 2013 ; Voogt et Roblin, 2012). Enfin, l’importance de chaque compétence dans les référentiels de compétences du XXIe siècle est variable, tout comme leur catégorisation (Voogt et Roblin, 2012).

Le manque dans la littérature concernant la définition de l’interrelation entre ces compétences ainsi que le manque concernant des définitions opérationnelles des habiletés qui les composent nous amènent à poser la question suivante : quelles sont les tendances observées parmi les référentiels de compétences du XXIe siècle, numériques et informationnelles en ce qui concerne les habiletés qui les composent et leur importance relative ? Plus spécifiquement, nous souhaitons décrire les principales tendances de ces référentiels, en matière de comportements observables dans un contexte d’utilisation du numérique. La discussion permet de souligner l’interrelation entre ces trois catégories de compétences et d’émettre des recommandations pour l’apprentissage, l’enseignement ainsi que la conception de référentiels traitant de ces compétences.

Méthodologie

Recension des référentiels

La recension des référentiels s’est effectuée en suivant la démarche d’un examen de la portée (scoping review) (Arksey et O’Malley, 2005 ; Grimshaw, 2010). Arksey et O’Malley (2005) soulignent que ce type de recension vise à comprendre l’étendue de la littérature d’un sujet d’intérêt, sans égard à la qualité méthodologique des études qui sont recensées pour fins d’analyse. Ils ajoutent qu’à l’opposé d’une recension systématique, l’examen de la portée ne tente pas de synthétiser ou d’agréger des résultats issus de différentes recherches. L’objectif n’est donc pas de faire la somme des preuves empiriques, mais plutôt de présenter un discours narratif de la littérature existante sur un sujet quelconque.

Parmi les raisons principales qu’ils évoquent pour justifier la pertinence d’effectuer un examen de la portée, deux correspondent à celles qui ont motivé cette recension. De fait, ce type de synthèse permet de résumer les résultats de recherches antérieures, d’en identifier les manques ou les limites pour clarifier des concepts (Arksey et O’Malley, 2005 ; Grimshaw, 2010), ce qui était nécessaire pour l’élaboration d’un nouveau cadre de référence de la compétence numérique. Lorsqu’il est utilisé pour ces raisons, l’examen de la portée permet de brosser un portrait de la littérature existante suffisamment détaillé pour qu’il soit pertinent de publier l’analyse des résultats qui en découle (Arksey et O’Malley, 2005).

Arksey et O’Malley (2005) proposent cinq étapes pour effectuer un examen de la portée, dont la première porte sur l’identification de la question de recherche. Comme mentionné dans l’introduction, notre question portait précisément sur la description des principales tendances observées parmi les référentiels de compétences du XXIe siècle, numériques et informationnelles.

La deuxième étape qu’ils proposent vise à identifier des études associées au sujet de la question de recherche et se poursuit par la sélection des études pertinentes pour fins d’analyse (troisième étape). Ainsi, une recension de la littérature portant sur ces trois compétences a été effectuée à l’aide d’une recherche dans des bases de données spécialisées (ERIC, APA, PsycNET), des moteurs de recherches généraux (ex. : Google) et académiques (ex. : Google Scholar), à l’aide des mots clés « digital literacy », « information literacy », « metaliteracy » « 21st century competences » et leurs synonymes. Précisons que cette étude, financée par le MÉES, a mené à une recherche approfondie de référentiels francophones ou publiés au Canada. Trois assistants ont effectué une première recension des documents à l’été 2017, puis une seconde phase a été menée à l’automne suivant. La recension s’est effectuée en consultant les sites institutionnels des ministères de l’Éducation des provinces canadiennes, tout en réalisant une recherche internationale. Les documents qui portaient sur les compétences numériques, compétences informationnelles ou compétences du 21e siècle, soit ceux qui avaient pour objectif de les définir, de décrire les habiletés associées, de comparer leur importance relative dans les référentiels ou politiques institutionnelles ou d’analyser leur pertinence ont été systématiquement ajoutés à cette recension, permettant ainsi de recenser 129 documents associés à ces trois compétences. Ces documents correspondent à des référentiels ou métaréférentiels de compétences, publiés par des organismes et des institutions publiques, ainsi qu’à des articles scientifiques publiés par des chercheurs du domaine.

Ensuite, le choix des documents retenus pour cette analyse s’est effectué sur la base de deux critères, soit une mention explicite dans le document qu’il s’agissait d’un référentiel de compétences ou d’un cadre présentant des habiletés associées à l’une des trois compétences et que le document avait été publié depuis 2007. Cette année a été choisie, car des changements importants ont été observés quant à l’usage et aux fonctionnalités des réseaux sociaux après 2007. Néanmoins, un référentiel daté de décembre 2006 a été retenu, puisqu’il nous semblait que la date était marginalement proche du critère. Ainsi, 73 référentiels ont été sélectionnés pour fins d’analyses (voir Sélection des référentiels pour l’analyse qualitative pour le processus de sélection) [1].

Les quatrième et cinquième étapes suggérées par Arksey et O’Malley (2005) sont la représentation des données, puis l’assemblage, la synthèse et la présentation des résultats. La description des référentiels recensés ci-dessous permet de présenter les données collectées pour cette recension. L’assemblage et la synthèse sont expliqués à la section suivante (processus d’analyse qualitative des référentiels).

Figure 1

Sélection des référentiels pour l’analyse qualitative

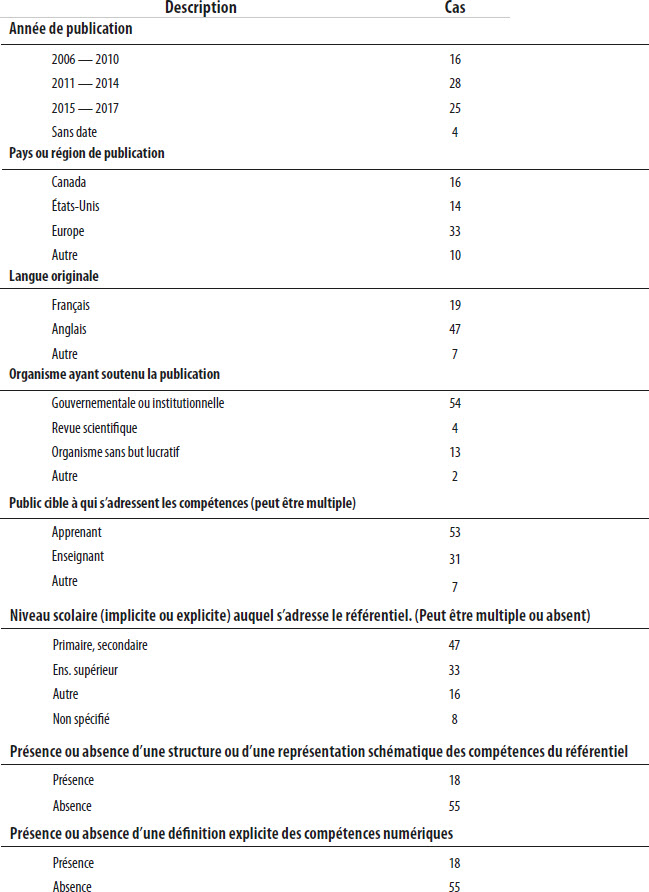

Description des référentiels recensés

Une première catégorisation a permis de les regrouper selon le niveau scolaire auquel ils s’adressent, leur région, le public cible (enseignant ou apprenant), leur date de publication, l’organisme ayant publié le document, la présence d’une structure hiérarchique des compétences et la présence d’une définition explicite des compétences numériques (voir tableau 1). Ainsi, les référentiels sélectionnés ont été publiés entre 2006 et 2017, dont près du tiers (25) depuis 2015. L’anglais est la principale langue observée (47) tandis que dix-neuf sont francophones. Sept référentiels rédigés en allemand, espagnol, néerlandais ou norvégien ont été traduits en français en utilisant Google Translate. Leur répartition géographique est équilibrée entre l’Europe (33) et l’Amérique du Nord (30), dont la moitié provient du Canada et 10 proviennent de l’Afrique, de l’Asie et de l’Océanie. Un peu plus de la moitié (41) visent exclusivement les apprenants tandis que 19 visent uniquement les enseignants et 12 portent sur les deux groupes. Parmi ceux qui s’adressent aux apprenants, 27 sont dédiés aux élèves du primaire et du secondaire, 13 aux étudiants postsecondaires et 20 s’adressent à tous les niveaux d’apprenants.

Tableau 1

Description des référentiels recensés

Processus d’analyse qualitative des référentiels

Une analyse de contenu systématique a été réalisée à partir de la méthodologie suggérée par Miles et Huberman (2003), à partir d’un codage émergent, les trois catégories de compétences constituant les unités de sens. La grille de codage a été élaborée à partir d’une analyse approfondie de six référentiels choisis pour refléter la diversité observée à travers le corpus. Ainsi, nous avons sélectionné deux référentiels produits par des institutions publiques canadiennes, deux publiés par des institutions internationales et deux francophones non canadiens.

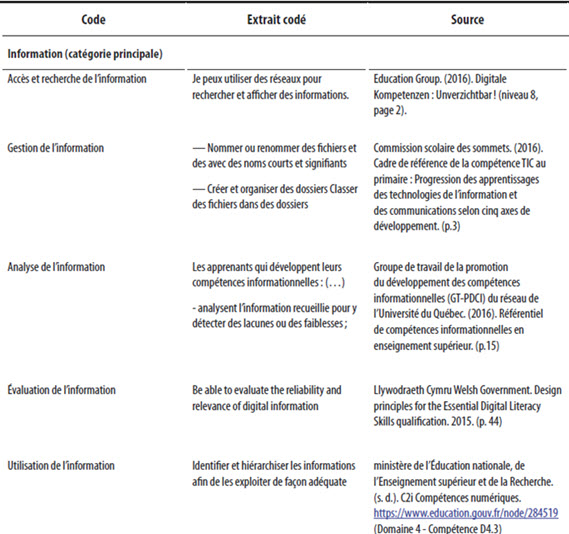

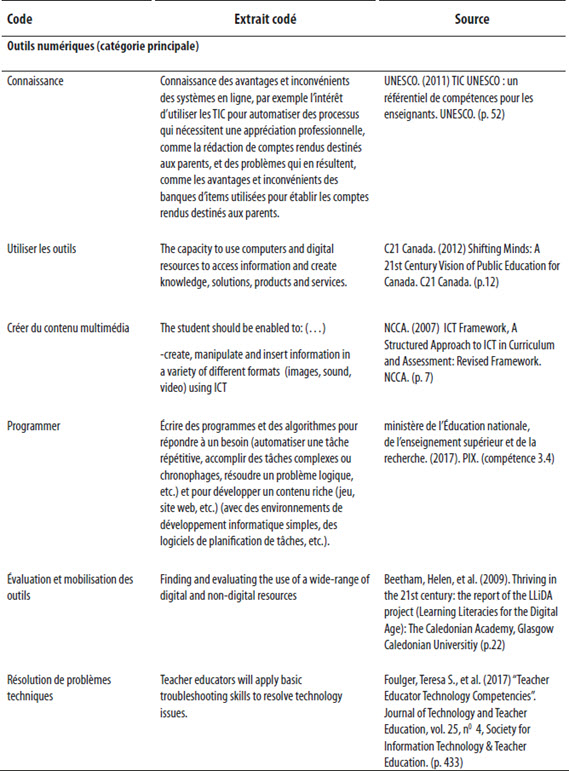

Les trois premières catégories principales (information, citoyen du XXIe siècle et outils numériques) reflètent les compétences listées dans ces référentiels, qui sont généralement séparées selon qu’elles concernent : les compétences liées à la recherche et à l’utilisation de l’information, les comportements des individus lorsqu’ils mobilisent le numérique dans le cadre d’activités pédagogiques, professionnelles et de la vie courante, ainsi que les compétences liées à l’utilisation d’outils numériques, tant dans un objectif d’apprentissage que pour un usage quotidien.

Après la conception de cette grille, un contre-codage à l’aveugle a été effectué sur un échantillon du corpus afin de s’assurer de sa clarté et d’y apporter les ajustements nécessaires. Un processus d’accord consensuel visant à comprendre les différences de codage a permis de rajouter et de modifier certains codes de la grille. Une première analyse qualitative a été menée après le codage d’une vingtaine de référentiels. Elle a permis de décrire les tendances observées, sous la forme d’énoncés représentant des habiletés associées à chacune des catégories principales. Ces résultats ont aussi permis de modifier la grille et nous avons élaboré une quatrième catégorie principale (apprentissage à l’aide du numérique), qui porte sur les compétences liées à l’utilisation du numérique en contexte d’apprentissage et d’enseignement. Enfin, une seconde phase de codage a été réalisée sur l’ensemble du corpus et a mené à l’analyse complète.

Résultats

Le tableau 2 présente les données quantitatives relatives au codage des référentiels, soit les 25 codes regroupés dans chacune des catégories principales et les données de fréquence de codage[2]. Les paragraphes suivants présentent les cinq tendances principales, soit celles qui sont présentes parmi le plus grand nombre de référentiels, ainsi qu’une brève comparaison entre ces résultats et les compétences généralement associées aux compétences du XXIe siècle.

Tableau 2

Catégories de codes et fréquence de codage

La recherche et l’évaluation de l’information en contexte d’usage du numérique

Les habiletés les plus fréquemment observées parmi les 56 référentiels qui traitent des compétences informationnelles concernent celles liées à l’accès et à la recherche d’information, dans un contexte d’usage du numérique pour mener cette recherche. Ainsi, 47 référentiels suggèrent que l’individu doit connaître, comprendre et être capable d’utiliser des moteurs de recherche et des outils spécialisés de recherche, qui lui permettent d’effectuer une recherche d’information. L’individu doit être capable de sélectionner les méthodes qui sont adéquates compte tenu de son besoin d’information. Il doit être capable d’élaborer une stratégie de recherche efficace compte tenu de ses besoins, du contexte et du but de sa recherche et d’être en mesure de planifier de façon adéquate sa recherche d’information.

Ces référentiels accordent une grande importance à l’évaluation de l’information recueillie, car ils comportent presque tous des énoncés qui montrent que l’individu doit être capable d’évaluer la crédibilité, la validité et la pertinence des informations ou des données numériques en fonction de ses besoins. Il doit déterminer des critères permettant de faire cette évaluation (comparaison de la qualité des sources, date de publication, notoriété, expertise des auteurs, contexte de publication) et les appliquer adéquatement aux résultats de sa recherche.

Enfin, d’autres énoncés de compétences ont aussi été observés concernant la gestion, la compréhension, et l’analyse des informations et des données numériques afin de les utiliser pour produire une synthèse ou pour les intégrer à une production originale.

La citoyenneté numérique : comportement responsable et enjeux éthiques

Les comportements et habiletés que nous avons associés à la catégorie du citoyen du XXIe siècle (citoyenneté numérique) représentent une tendance majeure parmi les référentiels analysés. En effet, 62 référentiels abordent la nécessité d’adopter un comportement éthique et responsable lors de l’utilisation du numérique. Ainsi, l’individu doit avoir une connaissance adéquate du sens de la loi en étant au fait des règles, des codes, et des autres réglementations qui régulent l’espace numérique. Par exemple, il doit comprendre ce qu’est le respect de la vie privée, la confidentialité, les interactions respectueuses avec les autres et la cyberintimidation. Toutefois, ces compétences sont adaptées pour les niveaux scolaires primaires et secondaires et des différences sont observées entre les référentiels selon l’ordre auquel ils s’adressent. De plus, nous observons aussi des énoncés de compétences démontrant que l’individu doit avoir une connaissance adéquate du sens de la loi lorsqu’il consulte, utilise, diffuse ou partage du contenu numérique, notamment en ce qui concerne les droits d’auteurs, les licences et les droits de propriété intellectuelle.

Enfin, 27 référentiels abordent l’identité numérique au sens où l’individu doit être conscient de son empreinte numérique (réputation, traces) et qu’elle peut être affectée par des tiers et par son propre comportement. 31 référentiels analysés présentent des compétences liées à la protection et à la sécurité des usagers du numérique en adoptant des comportements adéquats qui permettent de mesurer et de prévenir les risques, tels que la protection des informations personnelles.

La citoyenneté numérique : interagir avec le monde en mobilisant le numérique

La seconde tendance associée à la citoyenneté numérique porte sur les interactions sociales réalisées dans l’espace numérique. Cinquante-deux référentiels comportent des passages où l’individu doit être capable de communiquer efficacement en utilisant des outils numériques et en sachant comment utiliser leurs principales fonctionnalités. De façon analogue, 46 référentiels indiquent qu’il doit être en mesure de collaborer ou de cocréer avec le numérique, tandis que 38 référentiels possèdent des énoncés liés au partage de contenus à l’aide du numérique. Pour ce faire, l’individu doit connaître les différents outils numériques de communication, de collaboration ou de partage. Il doit comprendre leur utilité, leurs avantages et défis respectifs afin d’être en mesure de sélectionner le plus approprié en fonction de ses besoins de communication. En outre, les énoncés associés à la collaboration montrent qu’il doit être en mesure de travailler efficacement en équipe avec le numérique en fonction de son rôle (leader, collaborateur), de distinguer sa contribution personnelle du produit commun et d’adopter un comportement respectueux et ouvert à l’égard de ses pairs.

L’utilisation adéquate d’outils numériques pour accomplir des tâches variées

La présence d’énoncés de compétences liées à l’utilisation d’outils numériques est observée dans 52 référentiels. Notre recension démontre que les outils numériques comprennent, sans s’y limiter, les ordinateurs, les systèmes d’exploitation, les périphériques, les logiciels de productivité ainsi que les logiciels et environnements numériques d’apprentissage.

Plus de la moitié (55 %) des segments associés à la catégorie des outils numériques porte sur leur utilisation, leur mobilisation ou leur évaluation. Ainsi, l’individu doit être capable d’évaluer les fonctionnalités de ces outils, afin de sélectionner ceux qui sont les plus pertinents, compte tenu de ses objectifs, et de les utiliser adéquatement pour réaliser des tâches académiques, professionnelles et de la vie courante ou encore pour créer du contenu multimédia. L’utilisation adéquate suppose une connaissance suffisante de ces outils, notamment en ce qui concerne leur évolution, leurs fonctionnalités, de leurs avantages et de leurs inconvénients.

L’importance de la programmation semble être en hausse, puisque 10 référentiels, dont 8 publiés depuis 2015, présentent des énoncés où l’individu doit savoir programmer. Enfin, certains référentiels traitent de la capacité de l’individu à identifier et à diagnostiquer des problèmes techniques, afin de prévoir une façon de les résoudre.

Nous avons observé une différence majeure entre les référentiels concernant la référence explicite à certains outils, à certaines fonctionnalités spécifiques ou à une gamme de logiciels. Nous revenons sur cette différence dans la discussion.

Apprendre ou enseigner en exploitant le numérique

Un peu plus de la moitié des référentiels analysés (38) traitent de l’utilisation du numérique pour faciliter l’apprentissage ou l’enseignement. Parmi eux, 26 proposent des énoncés portant sur les compétences des apprenants, tandis que 22 comprennent des énoncés spécifiques aux enseignants.

Les énoncés portant sur l’apprentissage avec le numérique visent principalement l’utilisation d’outils ou de ressources numériques afin de faciliter ou d’améliorer son propre développement de compétences, notamment en faisant appel à des communautés numériques ou des réseaux sociaux, en saisissant les opportunités ou le potentiel du numérique pour l’apprentissage. Dans une moindre mesure, des énoncés relatifs à la connaissance des applications numériques d’apprentissage, de leurs fonctionnalités et des bénéfices de leur utilisation par les enseignants ou les futurs enseignants ont été observés.

Enfin, 31 référentiels expliquent que les enseignants doivent connaître les différentes formes d’évaluations numériques, leur valeur, leur pertinence et leurs opportunités d’utilisation, tout en étant capables de les utiliser pour mesurer l’apprentissage de leurs apprenants. Dix référentiels sont dotés d’énoncés propres à l’enseignant, faisant référence à sa capacité d’utiliser le numérique de façon appropriée, en tenant compte des besoins de ses apprenants et de la situation d’apprentissage.

La comparaison de ces référentiels avec les tendances récentes relatives à l’utilisation du numérique en contexte pédagogique

Les référentiels analysés ont été comparés aux tendances actuelles concernant l’utilisation du numérique dans un contexte pédagogique. Nous avons donc fait ressortir les passages qui traitent de l’utilisation du numérique pour soutenir le développement professionnel, favoriser l’inclusion, résoudre des problèmes, développer la pensée critique ou faire preuve de créativité.

Parmi ces thèmes, la mobilisation du numérique pour favoriser le développement professionnel est celle qui est le plus fréquente (24 cas). Des énoncés soutiennent que les enseignants peuvent exploiter le numérique pour leurs besoins de formation continue, pour collaborer, partager des contenus ou communiquer avec des pairs. Quelques référentiels traitent du développement professionnel de tous, sans se limiter aux enseignants.

La mobilisation du numérique pour favoriser l’inclusion scolaire a été observée dans six référentiels. Ceux-ci possèdent des énoncés où l’enseignant doit connaître et être capable d’utiliser des ressources numériques pour répondre aux besoins diversifiés de ses apprenants.

La résolution de problèmes non techniques en mobilisant le numérique est présente dans sept référentiels. Seulement quatre référentiels comprennent des énoncés relativement à la pensée critique, mais l’objectif n’est toutefois pas le même à travers ces documents. En effet, le référentiel de l’UNESCO (2011) suggère d’utiliser le numérique pour favoriser le développement de la pensée critique, tandis que celui du ministère de l’Éducation de la Colombie-Britannique indique que l’apprenant doit mobiliser sa pensée critique pour choisir adéquatement les outils numériques. Le référentiel de l’ISTE invoque la pensée critique pour évaluer l’influence des médias et l’information numérique.

L’utilisation du numérique pour réaliser des projets créatifs, ou pour développer sa créativité, est mentionnée dans sept référentiels. Il s’agit principalement de passages où l’apprenant doit faire preuve de créativité dans des contextes variés en mobilisant le numérique.

Discussion

L’interrelation entre les compétences du XXIe siècle, numériques et informationnelles

Nous avons analysé 73 référentiels qui ont été sélectionnés parce qu’ils étaient explicitement associés à l’une ou l’autre de ces compétences par leurs auteurs. De fait, 42 référentiels avaient pour objet principal les compétences numériques, 19 se concentraient sur les compétences du XXIe siècle et 12 visaient les compétences informationnelles. Or, notre analyse démontre qu’ils comportent presque tous des énoncés associés à plus d’une catégorie de ces compétences. En effet, 52 comportent des passages associés à la catégorie outils numériques, tandis que 62 sont associés à la catégorie citoyen et 56 à la catégorie information. Ainsi, ces résultats confirment l’interrelation entre ces compétences soutenues par Van Laar et coll. (2017, 2020). Autrement dit, ces résultats suggèrent que l’omniprésence de l’utilisation du numérique dans toutes les sphères d’activités se manifeste par son importance dans l’enseignement et l’apprentissage des compétences du XXIe siècle et des compétences informationnelles. Ces référentiels montrent implicitement que le développement des compétences numériques doit se faire conjointement avec celui des compétences du XXIe siècle et des compétences informationnelles, pour permettre aux apprenants de développer leur capacité à mobiliser le numérique pour accomplir des tâches variées et authentiques.

L’importance de l’évaluation de l’information en contexte d’usage du numérique

Les résultats montrent l’importance de la capacité à évaluer l’information adéquatement, ce qui est potentiellement lié au contexte actuel de surcharge informationnelle. Les référentiels récents, notamment celui de l’ACRL, montrent qu’il est nécessaire d’évaluer le contexte dans lequel l’information a été produite pour en estimer sa crédibilité et sa fiabilité. De surcroît, ces référentiels suggèrent que l’individu doit établir des critères d’évaluation adéquats qui, nous supposons, dépendent du type d’information qui est recherchée ou des méthodes employées pour l’obtenir. Ainsi, le contexte actuel caractérisé par une abondance d’informations facilement accessible par le numérique suggère que l’enseignement des compétences informationnelles devrait amener les apprenants à considérer le contexte de création et les raisons qui ont motivé les auteurs à publier l’information, afin d’en faire une évaluation adéquate.

Le comportement responsable et les interactions avec le monde en mobilisant le numérique, deux tendances majeures associées aux compétences du XXIe siècle

L’analyse des référentiels confirme aussi l’importance des compétences qui sont généralement qualifiées du XXIe siècle, telles que décrites par Chalkiadaki (2018) et Voogt et al. (2013) et Van Laar et al. (2017, 2020). De fait, plus de 50 référentiels analysés témoignent des préoccupations concernant la cyberintimidation, le respect de la vie privée et du droit d’auteur. Ces référentiels soutiennent également que l’individu doit interagir adéquatement lorsqu’il communique ou collabore à l’aide du numérique et lorsqu’il partage ou diffuse du contenu numérique.

L’apprentissage et l’enseignement en exploitant le potentiel du numérique

L’utilisation adéquate du numérique pour favoriser l’apprentissage est observée dans plus de la moitié des référentiels analysés. Bien que la majorité des énoncés sont destinés aux apprenants, il s’agit de la seule catégorie où une quantité élevée d’énoncés s’appliquent spécifiquement aux enseignants. Plusieurs référentiels soulignent la nécessité d’utiliser le numérique pour favoriser l’apprentissage en formation à distance, mais aussi pour la formation en présentiel. D’une part, le recours au numérique semble être motivé par un besoin d’amélioration de productivité, tant pour l’enseignant que pour l’apprenant. D’autre part, le numérique peut alors favoriser l’inclusion scolaire s’il est utilisé judicieusement, par exemple en tirant profit de logiciels ou d’applications qui facilitent l’apprentissage.

Différences observées en matière de degré de maîtrise et du choix des termes et recommandations

Nous avons observé deux différences notables parmi les référentiels analysés, qui concernent le degré de maîtrise des compétences et le choix de faire référence à des outils spécifiques. De fait, la comparaison de référentiels des niveaux scolaires inférieurs à ceux des niveaux supérieurs a fait ressortir des distinctions importantes concernant le degré de maîtrise des compétences observées, ainsi que leur hiérarchisation. Ces résultats sont similaires à Voogt et Roblin (2012), qui ont indiqué que les référentiels de compétences du XXIe siècle qu’ils ont analysés possédaient tous des catégorisations différentes, ce qui limitait la possibilité de les comparer. Voogt et al. (2013) ajoutent que les standards à atteindre ne sont pas toujours suffisamment détaillés parmi ces référentiels. Enfin, Van Laar et al. (2017) soulignent les différences quant à la priorisation et à l’opérationnalisation de certaines compétences qui varient selon les référentiels.

Ainsi, nous suggérons que la conception d’un référentiel soit adaptée au niveau de maîtrise des compétences de son destinataire. De plus, il nous semble important de rédiger un référentiel qui comporte plusieurs niveaux de maîtrise, afin que ce dernier puisse se situer comparativement à un groupe de référence. Enfin, cela permet d’élaborer des balises claires permettant d’interpréter adéquatement les énoncés de compétences pour chacun des niveaux scolaires, ce qui, comme Voogt et al. (2013) et Pellegrino (2017) le soulignent, peut faciliter l’évaluation et l’enseignement de ces compétences.

Par ailleurs, plusieurs référentiels font explicitement référence à certains outils technologiques, voire à certains logiciels tels qu’Excel ou PowerPoint. Or, il s’agit pour nous d’une limite importante, car cela rend le référentiel difficilement adaptable à long terme. De fait, il est fort probable que les outils technologiques évolueront avec le temps et que certains seront désuets d’ici quelques années. De surcroît, nous ne connaissons pas encore l’évolution des besoins technologiques qui modifiera notre utilisation dans les années à venir. Conséquemment, nous considérons qu’il est davantage pertinent de concevoir des énoncés de compétences ne faisant pas référence à des outils spécifiques, et ce, afin de rendre ce référentiel des plus pérennes.

Conclusion

En résumé, cette analyse visait à décrire les tendances parmi une recension de référentiels de compétences du XXIe siècle, numériques et informationnelles. Notre angle d’analyse a permis de décrire les principales compétences et habiletés qui composent ces référentiels, sous la forme de comportements observables. Nous avons aussi fait ressortir l’interrelation entre ces trois grandes catégories de compétences, qui témoigne de l’omniprésence du numérique et qui suggère qu’il est nécessaire de les enseigner de façon intégrée. Les principales différences observées concernent la hiérarchisation et le degré de maîtrise de ces compétences, de même que les références explicites à des outils technologiques. Bien qu’il serait nécessaire de mener des recherches futures pour approfondir les contextes où il serait davantage pertinent de hiérarchiser ou de préciser le degré de maîtrise de ces compétences, ceci suggère tout de même que les enseignants et les acteurs du milieu doivent considérer ces éléments lorsqu’ils planifient l’apprentissage de ces compétences ou souhaitent élaborer un référentiel de compétences. Bref, ces résultats soutiennent la pertinence de la conception d’un référentiel de la compétence numérique, dans lequel les compétences du XXIe siècle et informationnelles sont intégrées, tout en s’assurant d’une structure, d’une hiérarchisation et d’un choix de termes qui faciliteront son opérationnalisation et sa pérennité. Ce travail d’analyse a servi à alimenter la réflexion du groupe de travail ayant abouti au « Cadre de référence de la compétence numérique » (MÉES, 2019), adopté officiellement par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, dans le cadre du plan d’action numérique en éducation et en enseignement supérieur. Dans le contexte récent du passage forcé à la formation à distance en raison de la pandémie de COVID-19, une prise de conscience collective sur l’importance du développement de la compétence numérique des enseignants et des apprenants a été réalisée. Le présent travail en place les assises. Il reste à réfléchir aux dispositifs de développement professionnel ou d’enseignement appropriés pour permettre le développement de cette compétence.

Parties annexes

Annexes

Annexe 1. Liste des référentiels analysés

Ainley, J., Fraillon, J., Schulz, W. et Gebhardt, E. (2016). Conceptualizing and Measuring Computer and Information Literacy in Cross-National Contexts. Applied Measurement in Education, 29(4), 291‑309. https://doi.org/10/gg6r43

Ala-Mutka, K. (2011). Mapping Digital Competence: Towards a Conceptual Understanding. Publications Office of the European Union. http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.18046.00322

Alberta Education. (2011). Framework for student learning : competencies for engaged thinkers and ethical citizens with an entrepreneurial spirit. Government of Alberta. https://open.alberta.ca/publications/9780778596479#summary

Ananiadou, K. et Claro, M. (2009). 21st Century Skills and Competences for New Millennium Learners in OECD Countries. OECD. http://dx.doi.org/10.1787/218525261154

ACRL. (2016). Framework for Information Literacy for Higher Education. American Library Association. http://www.ala.org/acrl/standards/ilframework

AITSL. (2011). TTF—Graduate Teacher Standards—ICT Elaborations. http://technologiesforteaching.weebly.com/australian-professional-standards-for-teachers---ict.html

ATC21S. (2012). Assessment and Teaching of 21st Century Skills. http://www.atc21s.org/

Beetham, H., McGill, L. et Littlejohn, A. (2009). Thriving in the 21st century: the report of the LLiDA project (Learning Literacies for the Digital Age): The Caledonian Academy, Glasgow Caledonian Universitiy. http://oro.open.ac.uk/52237/1/llidaexecsumjune2009.pdf

Beetham, H. (2015). Building digital capabilities: The six elements defined. Jisc. https://repository.jisc.ac.uk/6239/1/Digital_capabilities_six_elements.pdf

Belzile, S., Busby, L., DeLong, K., Garnett, J., Haines, M., Ingles, E., Lewis, V., Maskell, C., Weir, L. et Williamson, V. (2010). Core competencies for 21st century CARL librarians. Canadian Association of Research Libraries. https://www.carl-abrc.ca/doc/core_comp_profile-e.pdf

Boyatzis, R. E. (2008). Competencies in the 21st century. Journal of Management Development, 27(1), 5‑12. https://doi.org/10.1108/02621710810840730

Bruce, C. (s. d.). Seven Faces of Information Literacy in Higher Education. http://www.christinebruce.net.au/informed-learning/seven-faces-of-information-literacy-in-higher-education/

C21 Canada (2012). Shifting Minds: A 21st Century Vision of Public Education for Canada. http://www.c21canada.org/wp-content/uploads/2015/05/C21-ShiftingMinds-3.pdf

Centre francophone d’informatisation des organisations (CEFRIO). (2014). Guide de bonnes pratiques : développer les compétences par le numérique.

Commission scolaire des sommets. (2016). Cadre de référence de la compétence TIC au primaire : Progression des apprentissages des technologies de l’information et des communications selon cinq axes de développement. https://site.csdessommets.qc.ca/comp_tic_primaire/wp-content/uploads/sites/102/2016/06/dev_comp_tic_tab.pdf

Direction des systèmes d’information et services écoles-médias. (2010). Référentiel de compétences MITIC. État de Genève. https://tecfa.unige.ch/proj/cas/referentiels/referentiel-competences-mitic-geneve-2010.pdf

Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba. (2008). La littératie avec les TIC dans tous les programmes d’études. Gouvernement du Manitoba. http://www.edu.gov.mb.ca/m12/tic/litteratie/index.html

Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba. (2008). Littératie avec les TIC pour tous ! Un guide à l’intention des parents sur l’apprentissage à l’aide des technologies de l’information et de la communication. http://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/parents/tic/docs/document_complet.pdf

Education Group. (2016). Digitale Kompetenzen : Unverzichtbar! https://digikomp.at/index.php?id=530

Eduscol. (2017). Projet de cadre de référence des compétences numériques pour l’école et le collège. ministère de l’Éducation nationale de la France. http://eduscol.education.fr/cid111189/cadre-de-reference-des-competences-numeriques-pour-l-ecole-et-le-college.html

EIfEL. (s. d.). Competency Standards.

Espacio Europeo de Educación Superior. (2014). Competencias. http://www.mariapinto.es/alfineees/competencias.htm

European Union. (2015). Digital Competences—Self-assessment grid. https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/dc-en.pdf

Fadel, C. (2016). NAIS — 21st Century Competencies. National Association of Independent Schools. https://www.nais.org/magazine/independent-school/winter-2016/21st-century-competencies/

Ferrari, A., Punie, Y. et Brečko, B. N. (2013). DIGCOMP: a framework for developing and understanding digital competence in Europe. Publications Office of the European Union. https://data.europa.eu/doi/10.2788/52966

Foulger, Teresa S., et al. (2017). Teacher Educator Technology Competencies . Journal of Technology and Teacher Education, 25(4), 413‑448.

GESCIO. (2010). ICT Competency Standards for Teachers.

Grizzle, A., Wilson, C., Tuazon, R., Akyempong, K. et Cheung, C. — K. (2011). Éducation aux médias et à l’information. Programme de formation pour les enseignants. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000216531

Groupe de travail de la promotion du développement des compétences informationnelles (GT-PDCI) du réseau de l’Université du Québec. (2016). Référentiel de compétences informationnelles en enseignement supérieur. Le réseau de l’Université du Québec. http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/standards/framework-french.pdf

Idaho State Department of Education. (2010). Pre-Service Technology Competencies. http://www.sde.idaho.gov/academic/standards/archives/common-core/general/implementation/Pre-Service-Technology-Competencies.pdf

International Society for Technology in Education (ISTE). (2016). ISTE Standards for Students. https://www.iste.org/standards/iste-standards-for-students

International Society for Technology in Education (ISTE). (2017). ISTE Standards for Educators. https://www.iste.org/standards/iste-standards-for-teachers

International Society for Technology in Education (ISTE) (2011). ISTE Standards for Computer Science Educators.

Karsenti, T., Dumouchel, G. et Komis, V. (2014). Les compétences informationnelles des étudiants à l’heure du Web 2.0 : proposition d’un modèle pour baliser les formations. Documentation et bibliothèques, 60(1), 20‑30. https://doi.org/10.7202/1022859ar

Kennisnet. (2013). Kennisbasis ICT Tweedegraads lerarenopleidingen.

Kompetanse Norge. (2013). Laeringsmal i digitale ferdigheter. https://www.kompetansenorge.no/contentassets/1b6e2c7cb20e4609997b1f28f6f7df39/laringsmal-som-pdf/laringsmal_digitale_ferdigheter.pdf

Kunnskaps Depatementet. (2012). Rammeverk for grunnleggende ferdigheter. https://www.udir.no/globalassets/upload/larerplaner/lareplangrupper/rammeverk_grf_2012.pdf

Llywodraeth Cymru Welsh Government. (2015). Design principles for the Essential Digital Literacy Skills qualification.

Martin, A. et Grudziecki, J. (2006). DigEuLit: Concepts and Tools for Digital Literacy Development. Innovation in Teaching and Learning in Information and Computer Sciences, 5(4), 1‑19. https://doi.org/10.11120/ital.2006.05040249

Milton, P. (2015). Shifting minds 3.0: Redefining the learning landscape in Canada. C21. http://www.c21canada.org/wp-content/uploads/2015/05/C21-ShiftingMinds-3.pdf

Ministère de l’Éducation de l’Ontario. (2016). Compétences du 21e Siècle : Document de Réflexion. Phase 1 : Définir les compétences du 21e Siècle pour l’Ontario. http://www.edugains.ca/resources21CL/About21stCentury/21CL_21stCenturyCompetencies.pdf

Ministère éducation nationale jeunesse vie associative. (2011). Brevet Informatique et Internet, collège. Gouvernement de France. http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Certification_B2i/19/8/Referentiel_B2i_college_decembre_2011_201198.pdf

Ministère éducation nationale jeunesse vie associative. (2011). Brevet Informatique et Internet, école. Gouvernement de France. http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Certification_B2i/82/6/Referentiel_B2i_ecole_decembre_2011_202826.pdf

Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. (s. d.). C2i Compétences numériques. Gouvernement de France.

Ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. (2017). PIX. Gouvernement de France. https://pix.fr/

Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherce, Direction générale de l’enseignement. (2015). Socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Gouvernement de France. https://www.education.gouv.fr/bo/15/Hebdo17/MENE1506516D.htm

Ministère de l’Éducation nationale et Direction générale de l’enseignement scolaire. (2013). Référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation. Gouvernemetn de France http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73066

Ministry of Education of British Columbia. (2015). BC’s Digital Literacy Framework. Government of British Columbia. https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/kindergarten-to-grade-12/teach/teaching-tools/digital-literacy-framework.pdf

Ministry of Education, New Zealand. (s. d.). enabling e-Learning. http://elearning.tki.org.nz/

Ministry of Education, Singapore. (2017). 21st Century Competencies. https://www.moe.gov.sg/education/education-system/21st-century-competencies

Ministry of Education, Singapore. (2017). Values at the Core of 21st Century Competencies.

Ministry of Education, Science, Culture and Sport. (2012). The way towards e-competency. Republic of Slovenia https://projekt.sio.si/wp-content/uploads/sites/8/2015/01/E-solstvo_BILTEN_ANG_2012_screen.pdf

National Center for O*NET Development for USDOL. (2016). The O*NET® Content Model Detailed Outline with Descriptions. https://www.onetcenter.org/content.html

NCCA. (2007). ICT Framework, A structured approach to ICT in Curriculum and Assessment: Revised Framework. https://ncca.ie/media/2093/ict_framework_a_structured_approach_to_ict_in_curriculum_and_assessment_-_revised_framework.pdf

Norwegian Agency for Lifelong Learning. (2013). Competence goals for basic skills. https://www.kompetansenorge.no/contentassets/6c78ef4022c948348f473f322e00a07d/lm_publ_engelsk_siste.pdf

P21 - The Partnership for 21st Century Learning. (2015). Framework for 21st Century Learning—P21. http://www.battelleforkids.org/networks/p21/frameworks-resources

REPTIC. (2014). Profil TIC des étudiants du collégial.

Rocky View Schools. (2014). 21st Century Competencies. Rocky View Schools Communities of Practice.

SCONUL. (2011). The SCONUL Seven Pillars of Information Literacy: Core Model for Higher Education. https://www.sconul.ac.uk/sites/default/files/documents/coremodel.pdf

Soland, J., Hamilton, L. S. et Stecher, B. M. (2013). Measuring 21st Century Competencies, Guidance for Educators. Asia Societies. http://asiasociety.org/files/gcen-measuring21cskills.pdf

Stalder, P., Böller, N., Henkel, T., Landwehr-Sigg, S., Piccinini, S., Schubnell, B. et Stuber, B. (2011). Normes suisses sur les compétences en culture informationnelle. Groupe de travail culture informationnelle dans les hautes écoles suisses. http://www.informationskompetenz.ch/doc/e-lib/1_f_normes%20suisses%20sur%20les%20comptences.pdf

Sun West Curriculum Team. (2013). 21st Century Competencies Professional Development Focus for 2013–2014. Sun West School Division. https://microsite-sws-prod.s3.amazonaws.com/media/editor/4/Digital_Version_Learning_Guide_-_21st_Century_Competencies_2013-2014.pdf

Toronto District School Board. (2010). TDSB ICT Standards: Digital Learning for Kindergarten to Grade 12. https://schoolweb.tdsb.on.ca/Portals/elearning/docs/ICT%20Standards.pdf

UNESCO. (2011). TIC UNESCO : un référentiel de compétences pour les enseignants. http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002169/216910f.pdf

Washoe County School District. (2016). 21st Century Competencies, A Guide to Planning Instruction for 21st Century Learners.

Welsh Information Literacy Project. (2011). Information Literacy Framework for Wales: Finding and using information in 21st century Wales. https://libraries.wales/wp-content/uploads/2016/06/Information_Literacy_Framework_Wales.pdf

West Windsor-Plainsboro Regional School District. (2010). 21st Century Competencies. http://www.ww-p.org/UserFiles/Servers/Server_3592819/File/21st%20Century%20Competencies.pdf

Western Sydney University. (2017). Library Study Smart. https://library.westernsydney.edu.au/main/node/653

Williamson, R. (2011). Digital Literacy. Research Brief. Education Partnerships, Inc. https://eric.ed.gov/?id=ED538315

Annexe 2. Extraits de verbatim par code

Notes

Bibliographie

- ACRL. (2017). Global Perspectives on Information Literacy: Fostering a Dialogue for International Understanding. American Library Association. https://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/publications/whitepapers/GlobalPerspectives_InfoLit.pdf

- Ala-Mutka, K. (2011). Mapping Digital Competence: Towards a Conceptual Understanding. Publications Office of the European Union. http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.18046.00322

- Ananiadou, K. et Claro, M. (2009). 21st Century Skills and Competences for New Millennium Learners in OECD Countries. OECD. http://dx.doi.org/10.1787/218525261154

- Arksey, H. et O’Malley, L. (2005). Scoping studies: towards a methodological framework. International Journal of Social Research Methodology, 8(1), 19‑32. https://doi.org/10.1080/1364557032000119616

- Chalkiadaki, A. (2018). A Systematic Literature Review of 21st Century Skills and Competencies in Primary Education. International Journal of Instruction, 11(3), 1‑16.

- Commission scolaire des sommets. (2016). Cadre de référence de la compétence TIC au primaire : Progression des apprentissages des technologies de l’information et des communications selon cinq axes de développement https://site.csdessommets.qc.ca/comp_tic_primaire/wp-content/uploads/sites/102/2016/06/dev_comp_tic_tab.pdf

- Dede, C. (2010). Comparing frameworks for 21st-century skills. Dans J. Bellanca et R. Brandt (dir.), 21st-century skills: Rethinking how students learn (pp. 51–76). Bloomington, IN: Solution Tree Press.

- European Union. (2015). Digital Competences—Self-assessment grid.

- Ferrari, A. (2012). Digital Competence in practice: An analysis of frameworks. Publications Office of the European Union. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2547ebf4-bd21-46e8-88e9-f53c1b3b927f/language-en

- Ferrari, A., Punie, Y. et Brečko, B. N. (2013). DIGCOMP: a framework for developing and understanding digital competence in Europe. Publications Office of the European Union. https://data.europa.eu/doi/10.2788/52966

- Grimshaw, J. (2010). Chapitre sur la synthèse des connaissances. Institut de recherche en santé du Canada. https://cihr-irsc.gc.ca/f/documents/knowledge_synthesis_chapter_f.pdf

- Idaho State Department of Education. (2010). Pre-Service Technology Competencies https://www.sde.idaho.gov/academic/standards/archives/common-core/general/implementation/pre-service-technology-competencies.pdf

- Llywodraeth Cymru Welsh Government. (2016). Digital Competence Framework guidance.

- Martin, A. et Grudziecki, J. (2006). DigEuLit : Concepts and Tools for Digital Literacy Development. Innovation in Teaching and Learning in Information and Computer Sciences, 5(4), 1‑19. https://doi.org/10.11120/ital.2006.05040249

- Miles, M. B. et Huberman, A. M. (2003). Analyse des données qualitatives (2e éd.). De Boeck Université.

- Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec (MÉES). (2019). Cadre de référence de la compétence numérique. http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/ministere/Cadre-reference-competence-num.pdf

- Ministry of Education. (2015). BC’s Digital Literacy Framework. Government of British Columbia. https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/kindergarten-to-grade-12/teach/teaching-tools/digital-literacy-framework.pdf

- Pellegrino, J. W. (2017). Teaching, learning and assessing 21st century skills. Dans S. Gueririero (dir.), Pedagogical Knowledge and the Changing Nature of the Teaching Profession. OECD Publishing. https://www.oecd-ilibrary.org/education/pedagogical-knowledge-and-the-changing-nature-of-the-teaching-profession/teaching-learning-and-assessing-21st-century-skills_9789264270695-12-en

- Sparks, J.R., Katz, I.R., & Beile, P.M. (2016). Assessing digital information literacy in higher education: A review of existing frameworks and assessments with recommendations for next-generation assessment (Research Report No. RR-16-32). Princeton, NJ: Educational Testing Service. http://dx.doi.org/10.1002/ets2.12118

- Toronto District School Board. (2010). TDSB ICT Standards: Digital Learning for Kindergarten to Grade 12. https://schoolweb.tdsb.on.ca/Portals/elearning/docs/ICT%20Standards.pdf

- UNESCO (2011). TIC UNESCO : un référentiel de compétences pour les enseignants. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000216910

- van Laar, E., van Deursen, A. J. A. M., van Dijk, J. A. G. M. et de Haan, J. (2017). The relation between 21st-century skills and digital skills: A systematic literature review, 72, 577‑588. https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.03.010

- van Laar, E., van Deursen, A. J. A. M., van Dijk, J. A. G. M. et de Haan, J. (2020). Determinants of 21st-Century Skills and 21st-Century Digital Skills for Workers: A Systematic Literature Review. SAGE Open, 10(1), 2158244019900176. https://doi.org/10.1177/2158244019900176

- Voogt, J., Erstad, O., Dede, C. et Mishra, P. (2013). Challenges to learning and schooling in the digital networked world of the 21st century: Learning and schooling in a digital world. Journal of Computer Assisted Learning, 29(5), 403‑413. https://doi.org/10.1111/jcal.12029

- Voogt, J. et Pareja Roblin, N. (2012). A comparative analysis of international frameworks for 21st-century competences: Implications for national curriculum policies. Journal of Curriculum Studies, 44(3), 299‑321. https://doi.org/10.1080/00220272.2012.668938

- Wilson, C., Grizzle, A., Tuazon, R., Akyempong, K. et Cheung, C.-K. (2012). Éducation aux médias et à l’information : Programme de formation pour les enseignants. Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000216531

Liste des figures

Figure 1

Sélection des référentiels pour l’analyse qualitative

Liste des tableaux

Tableau 1

Description des référentiels recensés

Tableau 2

Catégories de codes et fréquence de codage