Résumés

Résumé

L'article explore la revue française Sorcières (1975-1982) dans une double perspective, à la fois textometrique et littéraire. Dans une première partie, « L’architecture thématique de la revue Sorcières », nous nous proposons de décrire le projet éditorial, littéraire et politique de Sorcières par une analyse assistée par ordinateur des thèmes de la revue : dans cette méthode, les proximités entre les mots sont observées de façon à élaborer des classes de vocabulaire, qui suggèrent les thématiques principales de la revue. Dans une deuxième partie « Le numéro 1 : de l’alimentation aliénante à la nourriture libératrice » nous voulons nous pencher plus précisément sur le numéro 1 de la collection, considéré comme un manifeste pour l’expression et la création féminines et consacré à la nourriture. Par l'analyse littéraire et critiques des textes des contributrices, l’image de la nourriture, dans ce premier dossier, n’apparaît jamais comme un élément de contrainte pour les femmes mais se révèle être à la fois moyen de connaissance et un lien avec leurs corps.

Mots-clés :

- Journalistes,

- Féminisme,

- Presse,

- Revues,

- Sorcières,

- Littérature,

- Nourriture,

- XXe siècle,

- Humanités numériques

Abstract

The article explores the French review Sorcières (1975-1982) from a double perspective, both textometric and literary. In the first part, "The thematic architecture of the review Sorcières", we propose to describe the editorial, literary and political project of Sorcières through a computer-assisted analysis of the review's themes: in this method, the proximities between words are observed in order to elaborate vocabulary classes, composed of words with co-occurring profiles, which suggest the main themes of the review. In a second part "Number 1: from alienating food to liberating food" we want to look more closely at number 1 of the collection, which is considered a manifesto for female expression and creation and it is dedicated to food. Through literary and critical analysis of the texts of the contributors, the image of food in this first dossier never appears as an element of constraint for women, but as a means of knowledge and as a link with their bodies.

Keywords:

- Journalists,

- Feminism,

- Press,

- Magazines,

- Literature,

- Food,

- 20th Century,

- Digital humanities

Corps de l’article

Introduction

La deuxième vague féministe, débutée en France à l’orée des années 1970, dans le sillage des événements de mai 1968, donne lieu à une explosion éditoriale aujourd’hui considérée comme consubstantielle du mouvement des femmes (Lasserre 2014). Sorcières. Les femmes vivent, revue créée en 1975 par Xavière Gauthier[1] et publiée jusqu’en 1982 est un des exemples particulièrement intéressants de la « presse féministe », foisonnante de cette décennie.

En effet, la revue partage un certain nombre de traits communs avec la production éditoriale féministe des années 1970 (El Yamani 1998). Au fil des 24 numéros thématiques qui composent la collection, Sorcières a pris un caractère « hors des clous », dans les modalités mêmes de son élaboration et de sa fabrication éditoriales. La revue est bimestrielle jusqu’en 1979 (des numéros 1 à 16), puis trisannuelle jusqu’au début de l’année 1980 (numéros 17 à 19), et enfin trimestrielle, en principe, jusqu’au printemps 1982 (numéros 20 à 24). Elle est d’abord publiée par les éditions Albatros, puis à partir de janvier 1978 son succès attire les éditions Stock. En 1980, ce sont enfin les éditions Garance Slatkine-France qui prennent le relai. Les numéros ne sont jamais datés exactement, contrairement à ce qu’exige la réglementation régissant les périodiques. C’est que les rédactrices refusaient le calendrier chrétien, la scansion abstraite des mois non-lunaires et le pouvoir masculin en général. Ils sont dirigés par des collectifs de militantes, d’artistes, d’écrivaines bénévoles dont la composition varie au fil des thèmes abordés. Si certaines contributrices deviennent récurrentes, l’organisation pyramidale et hiérarchisée d’une rédaction traditionnelle est refusée. De 1975 à 1980, Xavière Gauthier occupe la fonction de directrice de publication. Ensuite, c’est Françoise Clédat qui la remplace avant qu’Anne Rivière n’endosse ce rôle pour le dernier numéro. Mais elles sont secondées par des éditrices intellectuelles et des comités de rédaction évolutifs et collectifs au sein desquels sont comptées autant d’écrivaines que de plasticiennes : Adélaïde Blasquez, Claude Boukobza-Hajlblum, Danièle Carrer, Geneviève Jouval-Vincent, Sylvaine Levert, Nadjia Mehadji, Lou Perdu, Françoise Petitot, Yolaine Simha (Igrecque) Agnès Stacke. Des contributrices récurrentes ont également conféré à Sorcières une tonalité particulière. C’est le cas de Jacqueline Delaunay, Leïla Sebbar, Nancy Huston ou encore Françoise Buisson.

Au fil des années, et de l’évolution du mouvement des femmes, Sorcières change de structure. Entre 1975 et 1979, à côté du dossier thématique, sont publiées quelques pages « Hors thème » ainsi que des rubriques d’informations sur les actions du Mouvement de Libération des Femmes. De 64 pages, la revue triple de volume en 1979 et les rubriques disparaissent au profit de la publication d’œuvres et de textes plus longs. Après 1980, un numéro « hors thème », le 21, est destiné à la diffusion de créations variées. La suppression des rubriques à partir du numéro 17 pour permettre le développement des créations s’inscrit dans l’histoire et les rythmes des luttes des années 1970/80 analysés par Audrey Lasserre (2014). Sorcières passe ainsi d’une expérience collective à l’intersection de la création et des luttes des femmes à une formule centrée sur la création au féminin, même si l’esprit militant et politique ne disparaît pas pour autant.

Ainsi que l’a souhaité Xavière Gauthier, cette revue incarne un espace ouvert de création et de dialogue pour des centaines de femmes qui ont proposé leurs écrits, leurs œuvres plastiques, leurs concours aux tâches éditoriales. Des centaines d’auteures ont nourri les pages des 24 numéros de Sorcières de leurs écrits. Certaines étaient déjà connues et reconnues pour leur travail sur les écritures de femmes (Xavière Gauthier, Marguerite Duras, Annie Leclerc, Hélène Cixous, ou encore Julia Kristeva), d’autres se jetaient pour la première fois dans le bain de la création littéraire et de sa publicisation, fortes de l’accueil ouvert et bienveillant qui caractérisait le comité de rédaction de la revue. Parmi elles, naissent des écrivaines promises à une longue carrière, à l’instar de Nancy Huston ou de Leïla Sebbar. Outre les œuvres littéraires, Sorcières fait une place inédite aux productions plastiques dans ses pages. Comme d’autres périodiques féministes, la revue publie une riche iconographie. Mais l’originalité réside dans le statut qu’elle lui accorde : en couverture, ou dans les pages intérieures, les créations plastiques ne sont pas reléguées au rang d’illustration mais participent en plein au projet éditorial et à l’identité de la revue. Sorcières devient ainsi un lieu inédit pour l’époque de diffusion de créations plastiques de femmes[2].

Par ailleurs, Sorcières a été lue par des milliers de lectrices et s’est inscrite activement dans le réseau des périodiques féministes de l’époque. Dans ses pages, sont cités L’information des femmes, Histoire d’Elles, Les Cahiers du G.R.I.F., Questions féministes ou encore des revues partisanes comme la revue communiste Elles voient rouge. La presse généraliste contemporaine se fait également l’écho de la diffusion large de Sorcières même si sa réception dans cette sphère médiatique est, comme souvent pour ce qui concerne les productions féministes, mitigée. Claude Mauriac écrit dans les colonnes du Figaro le 10 janvier 1976 que « la vraie sorcellerie dans ces textes est celle du talent ». Mais si les éloges sur la qualité des créations sont presque unanimes, certains expriment des réserves quant à la ligne éditoriale portée par la revue. Michel Cournot, dans les pages du Nouvel Observateur, note le 22 mars 1976 :

Si l’on excepte les remarquables dessins de ‘la’ peintre Mechtilt, les illustrations de ce premier numéro de la revue Sorcières sont un peu trop jolies, rétro. La revue souffre dans son ensemble du défaut que Maria Antonietta Macchiochi relève dans les mouvements féministes : « Entretien à l’égard des femmes le même rapport de fidéisme absolu que celui de certains gauchistes à l’égard du prolétariat. C’est la naissance de la théologie d’un nouvel humanisme : l’apothéose féminine ».

Surtout, c’est sur le fond de son projet éditorial, littéraire, artistique et politique que Sorcières a été révolutionnaire et marquante et qu’elle s’est inscrite dans les luttes des années 1970 tout en déployant une position singulière. Comme l’écrit Xavière Gauthier dans son éditorial-manifeste au premier numéro (Gauthier 1975b), les sorcières historiques, qu’elle redécouvre en lisant La Sorcière de Michelet (1862) sur les conseils de Marguerite Duras, sont avant tout des femmes rebelles, des femmes seules qui développent une intelligence de la nature et une puissance triomphante. Elles détiennent un pouvoir de guérison et sont les soignantes du peuple. Tout à la fois médecins, sage-femmes et avorteuses, elles président à la vie et à la sexualité. En raison de ce rôle et de cette puissance subversive, elles seront persécutées et annihilées lors des chasses aux sorcières à la Renaissance pour laisser la place aux conceptions phallocratiques de la science moderne. C’est en référence à ces événements fondateurs de nos sociétés contemporaines qu’est élaboré le projet artistique et politique de Sorcières. Par une réappropriation et une resignification positive de la sorcière, la revue s’inscrit dans l’un des sujets fondamentaux du mouvement des femmes de la Deuxième vague : celui de la lutte en faveur de la légalisation de l’avortement. Certes, la Loi Veil venait d’être votée en 1975 mais celle-ci demeurait provisoire et non financée pour toutes les femmes. Il s’agissait pour les « sorcières » autour de Xavière Gauthier de faire un pont entre la révolte des femmes contemporaines et celle des femmes rebelles des XVe-XVIIe siècles, avec l’espoir que les premières en sortent, cette fois-ci, victorieuses (Du Chène 2018).

Car les sorcières de la revue sont des sorcières nouvelles, comme le représente le dessin de Leonor Fini en couverture du premier numéro.

Figure 1

Elles ont la légèreté et le pouvoir de changer le monde d’autant plus qu’elles sortent de leur isolement dans les années 1970 pour mettre en œuvre des échanges entre femmes, un dialogue sororal. Les vieilles sorcières solitaires (de Michelet) deviennent des sorcières solidaires qui entreprennent, dans les pages de la revue, une critique de la société et expriment un désir de transformation. L’espoir de ces écrivaines et artistes est de faire changer les choses par la force de la création littéraire et artistique. Les femmes sont encouragées à produire des formes littéraires et artistiques librement, hors des canons masculins. Les centaines de poèmes, d’essais, de critiques, de témoignages, de peintures, de sculptures, de photos, de performances, de dessins, de gravures ou encore de tapisseries ont été des vecteurs d’expression des femmes dans leurs spécificités revendiquées. L’idée est de faire ressurgir le féminin, enfoui, exclu et opprimé par le patriarcat, par et dans la création. La revue ouvre ainsi un mouvement historique de recherches, plurielles, vivantes et contrastées autour de l’art, de la littérature et de la pensée.

Se pose en particulier la question de l’existence d’une écriture-féminine ou d’une écriture des femmes. Dans le numéro 7, Xavière Gauthier revient sur les débats qu’elle suscite :

L’écriture, les lignes d’écritures. Tout le champ en est occupé depuis toujours par le masculin, occupé - investi, les hommes ont pris position là. Ils campent ; il ne s’agit pas de livrer bataille pour les en déloger. Savoir s’il y a de la place ailleurs. Une autre place. Les mots, bien rangés, l’un devant l’autre, emplis, pleins, en place aussi. Je suggérais que le féminin pouvait se loger « à côté » : dans la marge, dans le hors texte, « entre » : entre les lignes, entre les mots, dans l’inter-dit (je crois que c’est Luce Irigaray qui l’écrit ainsi).

(Gauthier et al. 1977, 8)

Si l’auteure refuse de définir cette écriture-femme, qu’elle pense à peine naissante dans les années 1970, elle insiste, comme bon nombre des contributrices à Sorcières, sur le lien entre l’écriture et le corps, sur la relation entre la création et la différence des sexes :

Les liens entre le corps et l’écriture sont multiples, tordus ou torsadés, complexes et bien d’autres facteurs interviennent - en particulier les processus historiques. Tout ou presque tout, est encore à découvrir, à explorer – et dans de multiples directions – des rapports des femmes à l’écriture. C’est ce que nous essayons de faire à Sorcières. Tout me semble possible, à condition que la question de la différenciation sexuelle, qui est à l’œuvre dans l’écriture, reste ouverte.

(Gauthier et al. 1977)

À distance du modèle dit égalitariste d’autres courants féministes de la Deuxième vague, perçu comme une vaine tentative d’imiter les hommes, le cœur du projet éditorial de Sorcières réside dans le désir vivant de faire surgir le(s) féminin(s) dans et par l’art. Xavière Gauthier l’exprime explicitement dès son article-manifeste « Pourquoi Sorcières ? » :

Je voudrais que Sorcières soit un lieu ouvert pour toutes les femmes qui cherchent et disent (écrivent, chantent, filment, peignent, dansent, dessinent, sculptent, jouent, travaillent) leur spécificité et leur force de femme.

(Gauthier 1975b, 5)

Souvent qualifiées d’« innovation esthétique emblématique » (Naudier 2001, pp. 57-73), les écritures féminines dans Sorcières restent cependant à définir. Dans cet article, nous nous proposons de décrire le projet éditorial, littéraire et politique de Sorcières par une analyse assistée par ordinateur des thèmes de la revue avant de nous pencher plus précisément sur le numéro 1 de la collection, consacré à la nourriture et considéré comme un manifeste pour l’expression et la création féminines.

L’architecture thématique de la revue Sorcières

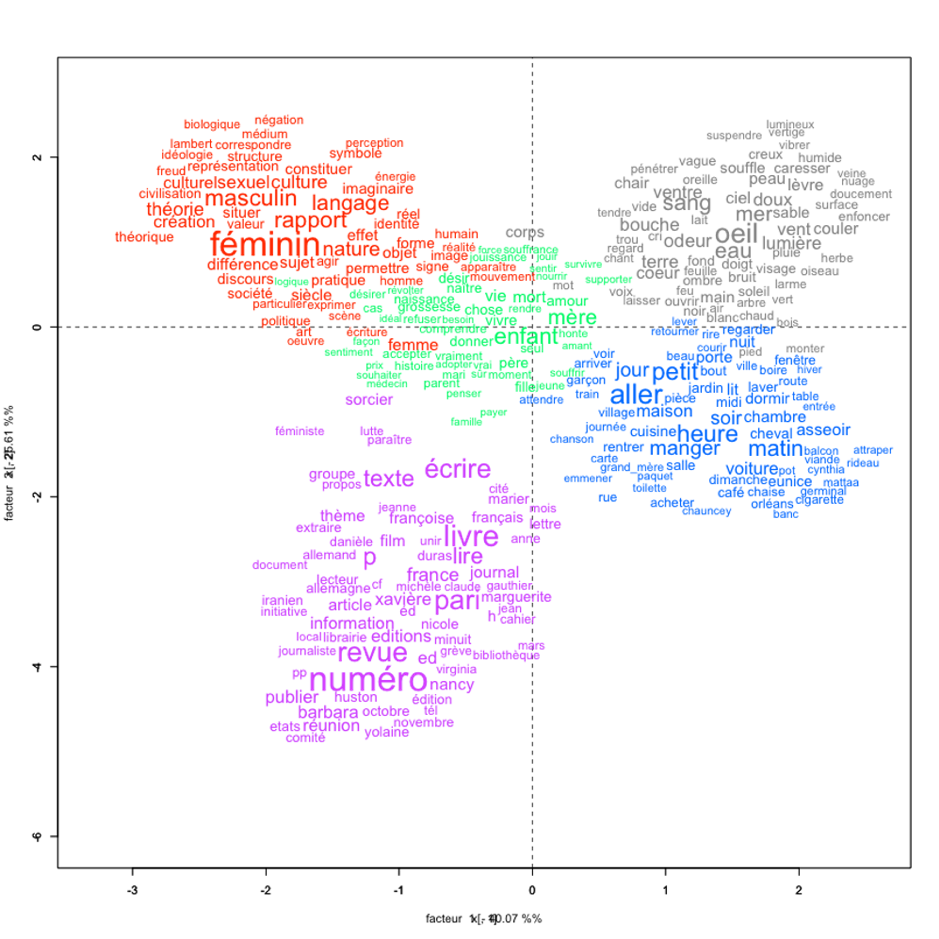

Le repérage des thèmes structurants d’un corpus, a fortiori lorsque celui-ci est composé d’une collection de 24 numéros spécifiquement thématiques, est un défi. Depuis quelques années, la logométrie nous dote toutefois d’outils et de méthodes éprouvées pour les faire émerger (Guaresi 2015). Les analyses de classifications hiérarchiques descendantes, telles que celles implémentées dans le logiciel Iramuteq, utilisé dans cette section, en font partie. Grâce à un décompte des co-occurrences généralisées de tous les mots du corpus entre eux, le logiciel produit des classes de mots, réunis sur la base de leur co-présence au sein des paragraphes. Partant de l’idée que le sens ne naît qu’en contexte (Rastier 2001), on peut espérer que la co-occurrence (c’est à dire l’association statistiquement significative de deux mots) constitue la base minimale du sens. Appliqué à toutes les unités lexicales du corpus, le calcul de la co-occurrence met au jour les liens sémantiques entre les mots et permet, par là, d’établir des faisceaux thématiques ou des isotopies (Viprey 1997). Dans cette méthode, les proximités entre les mots sont observées de façon à élaborer des classes de vocabulaire, composées de vocables ayant des profils co-occurrentiels les plus semblables possibles entre eux et les plus éloignés possibles de ceux des autres classes définies (Reinert 2008). En d’autres termes, ces classes informent sur les grandes architectures thématiques qui structurent le corpus. Dans la collection Sorcières, le traitement en repère cinq différentes. Elles sont projetées sur un plan factoriel en plusieurs couleurs ci-dessous (Figure 2).

Figure 2

Le graphique se lit et s’interprète en fonction des distances et des proximités figurées sur les axes et dans les quadrants ; l’idée étant que les classes de mots proches géographiquement sont également proches linguistiquement et inversement les classes éloignées géographiquement le sont également linguistiquement. Dans le cas de Sorcières, la principale opposition se dessine sur l’axe horizontal, entre d’une part à gauche, les classes rouge, verte et violette et d’autre part, à droite, les classes grise et bleue. A la lecture des principaux mots composant les classes, l’analyste comprend que la structuration majeure s’opère entre les mots du discours littéraire (du récit ou de la narration) à droite et ceux de la théorie et de la lutte politique et sociale à gauche.

A droite, en bleu, se rassemblent en effet des noms et des verbes exprimant le cadre spatio-temporel (« jour », « nuit », « heure », « matin », « village », « maison », « jardin », « lit ») ou les actions des protagonistes (« rentrer », « manger », « laver », « dormir », « aller », « attraper ») évoluant dans les productions littéraires de Sorcières. En gris, se distinguent les mots du corps et des sensations, très présents dans les productions littéraires également : « bouche », « cœur », « ventre », « oreille », « caresser », « doux », « chaud », « humide », etc.

A l’autre extrémité du graphique, une classe en violet compte les mots de l’organisation de la lutte et du mouvement des femmes : « féministe », « lutte », « réunion ». Au centre de ces modalités d’action, se trouvent les opérations d’édition et de publication : « numéro », « revue », « livre », « écrire », « texte », etc. Toujours à gauche du graphique, dans le quadrant supérieur, en rouge, on repère le discours « théorique » de Sorcières sur le « langage », la « création », la « représentation », le « rapport » « féminin » / « masculin », la « différence » à un niveau « culturel » mais également « social » et « politique ». Au centre du graphique, en vert, une dernière classe crée un continuum entre les deux grands ensembles de gauche et de droite. Elle rassemble les mots de l’enfantement et de l’existence : « enfant », « mère », « vie », « mort », « désir », « grossesse », « naissance », un thème important et transversal à Sorcières.

Loin d’être anecdotique, cette structure thématique issue de l’observation rigoureuse du comportement de tout le lexique permet de saisir les rouages de l’écriture-femme, que les contributrices à Sorcières, et Xavière Gauthier au premier chef, rechignent à définir, tout en insistant sur le lien entre écriture et corps sexué[3].

Le danger, qui d’ailleurs se dessine déjà, serait de proposer un modèle d’écriture-femme- (qui, en général, se situe du côté du cri et, souvent, de la folie). Il me paraît impossible et néfaste de définir cette écriture-femme, alors que la question même de cette écriture (je dirais plutôt de ces écritures) commence à peine à se poser, historiquement. Puisqu’aussi bien les femmes commencent à peine à sortir de leur mutisme et à ne plus rester en dehors des processus historiques. Mais à peine est-elle posée que certains s’empressent de la clore en y répondant de manière dogmatique et limitative, d’autres en la niant, tout simplement, c’est-à-dire en niant la différence des sexes. C’est curieux, les femmes, en général, reconnaissent qu’elles ont un corps sexué, un corps de femme, lorsqu’elles font des enfants, lorsqu’elles font l’amour, lorsqu’elles ont leurs règles, etc., mais pas lorsqu’elles écrivent… Leur corps sexué reste à la porte du bureau ! Elles disent qu’elles écrivent en tant qu’« être humain » (?!) – être homain, plutôt. On croirait qu’elles ont honte d’être des femmes au moment – noble ! – de l’écriture.

(Gauthier et al. 1977, 9)

Dans les grands traits, et indépendamment des variations liées aux numéros et aux auteures, la collection de Sorcières s’organise selon un grand triptyque qui nous informe sur l’architecture fondamentale du discours de la revue. Le premier volet concerne (i.) le langage (narratif) des femmes. Les auteures écrivent en particulier sur le corps des femmes, leurs ressentis, leur environnement, leurs actions et leurs mouvements. Par les mots des sens (« odeur », « bouche », « peau », « doux », « lumière »), elles cherchent à exprimer le rapport au monde incarné et singulier des femmes, qu’elles inscrivent d’ailleurs souvent, d’un point de vue statistique, dans le champ de la domesticité, de l’intérieur ou de l’intime (comme l’indiquent les mots de la classe bleue : « maison », « lit », « chambre », « cuisine »). Les contributrices de Sorcières semblent souscrire au programme exprimé par Hélène Cixous dans Le Rire de la Méduse ; elles écrivent les femmes comme pour les faire advenir au monde :

Je parlerai de l’écriture féminine : de ce qu’elle fera. Il faut que la femme s’écrive : que la femme écrive de la femme et fasse venir les femmes à l’écriture, dont elles ont été éloignées aussi violemment qu’elles l’ont été de leurs corps ; pour les mêmes raisons, par la même loi, dans le même but mortel. Il faut que la femme se mette au texte – comme au monde, et à l’histoire –, de son propre mouvement.

(Cixous 1975a, 37)

Sur le plan pictural, d’ailleurs, ce présupposé fondamental de la revue s’exprime de façon éloquente dans ce dessin de Colette Bréger publié en 1977 dans lequel une femme écrit ou peint une autre femme, la faisant ainsi apparaître au monde, tout en acquérant elle aussi un nouveau statut, celui d’écrivaine ou d’artiste :

Figure 3

En effet, écrire les femmes, leurs corps, leurs ressentis n’est pas sans effet sur le réel des existences. Le langage des femmes, que nous venons brièvement de décrire, s’articule étroitement, dans Sorcières, à (ii.) un métalangage sur l’écriture des femmes. C’est le deuxième volet du triptyque de la collection (partie gauche du graphique 2). Les auteures ne se contentent pas de raconter les femmes, elles produisent un discours sur l’écriture et l’art de ces dernières, comme l’indiquent les termes « féminin », « langage », « création », « culturel », « système », « social » qui composent la classe du métalangage (en rouge). Elles développent des considérations théoriques et esthétiques positives qui modifient les représentations des femmes, dans le monde en général et dans le champ de la création en particulier. Comme l’écrit Delphine Naudier, « lutter contre le stéréotype de l’appartenance sexuée en la constituant en emblème esthétique s’inscrit dans un contexte où un espace des possibles s’ouvre aux femmes. D’une part, le contexte politique dominé par le mouvement féministe des années soixante-dix permet de faire entendre l’expression de l’arbitraire des jugements masculins à leur endroit. D’autre part, l’évolution même du champ littéraire où apparaissent de nouvelles avant-gardes crée une brèche où le ‘féminin’ peut être redéfini comme subversif » (Naudier 2001).

Dans ce discours méta-langagier, la critique de la domination masculine permet l’invention d’une parole de femmes, érigée au rang d’innovation littéraire. Cette invention tient à l’expression inédite de ce qui a trait au corps féminin et, de manière très nette dans la collection Sorcières, de ce qui relève de la procréation, de la grossesse, de l’accouchement, du désir, etc. (cf. classe verte).

Mais n’y a-t-il pas aussi un autre aspect de la différence sexuelle (qu’il devient important pour le mouvement féminin de dire, si nous voulons que nos discours touchent la masse des femmes), je veux parler de la maternité. Pendant des millénaires, les femmes n’ont eu que le droit à ce que l’on nomme pro-création, et ont été longtemps éloignées de toute création artistique. Il y aurait donc une contradiction entre maternité et création ? interroge ainsi Julia Kristeva pour mieux remettre en question cette antinomie historique et discriminatoire.

(Kristeva 1977)

Les sorcières entendent ainsi renverser le stigmate historique de la féminité dans et par la création artistique, comme elles le font d’ailleurs avec le titre même de la revue (on passe des sorcières chassées aux sorcières solidaires et rebelles). La valorisation de l’écriture nouvelle des femmes sert la libération des femmes et de leur corps et, réciproquement, la lutte en faveur de la libération des femmes soutient leur lutte pour la liberté de créer. Xavière Gauthier résume ainsi la démarche :

Avec le titre « Sorcières », je voulais transmettre l’idée de femmes-sorcières et de liberté du corps, en lien avec les luttes des femmes, mais notre façon de lutter était d’écrire, de dessiner, de filmer, de chanter, de penser et repenser le monde (avec toutes les théoriciennes (philosophes, linguistes, psychanalystes, historiennes, ethnologues, etc.) qui ont participé à la revue, donc de créer.

(Gauthier et Baillon 2015)

Le troisième volet du triptyque de la collection de Sorcières, représenté en figure 2, concerne en effet les « luttes » « féministes » des années 1970-1980, dont les mots sont rassemblés dans la classe violette. De façon statistiquement marquée jusqu’en 1978[4], la revue relaie les « réunions », les « informations » du mouvement des femmes. A la composition de la liste des mots de cette classe, on comprend que les luttes mises en avant par Sorcières concernent prioritairement l’activité éditoriale : « numéro », « livre », « écrire », « texte », « publier », « éditions ». Il n’en reste pas moins que la revue contredit, à l’instar d’autres productions féministes de l’époque étudiées par Audrey Lasserre, l’apparente incompatibilité entre les écrits militants et les écrits littéraires (Lasserre 2014, 190). Le corpus considéré démontre au contraire l’étroite imbrication entre l’écriture littéraire (ce que nous avons appelé ici le langage) et le discours politique (c’est-à-dire ici, le métalangage théorique et militant). Par la potentialité performative du langage, les auteures transforment les représentations métalangagières qui les stigmatisent, parviennent à s’imposer dans un champ éditorial historiquement dominé par les hommes et contribuent au mouvement social qui les entoure.

En 2015, la fondatrice de la revue rappelle et précise la position de la revue au sein des luttes de l’époque :

Sorcières était une revue de lutte de femmes, et je le vois comme une lutte de femmes. Il faut bien comprendre qu’à l’époque on luttait pour les femmes uniquement puisque, toutes, nous nous battions pour le droit de disposer de notre propre corps (les hommes ne peuvent pas se battre pour avoir le droit d’avorter !), donc c’était une lutte différentialiste .

(Gauthier et Baillon 2015)

Sans doute à classer du côté du courant différentialiste, la revue Sorcières mise surtout sur la différence en termes symboliques, dans l’écriture et la création. Elle se dégage donc, d’une part, de l’identification à la différence femme-homme construite socialement et de la domination masculine, mises en avant par les féministes égalitaristes mais également, d’autre part, d’une tentation essentialisante marquée. Toujours en 2015, dans un entretien donné à une chercheuse, Xavière Gauthier exprime ainsi cette ligne de crête :

Le fait que physiologiquement la femme ait un corps particulier par rapport à l’homme joue certainement sur sa création. Étant donné que je ne suis pas dichotomiste, je ne pense pas qu’il y ait d’un côté le corps et de l’autre côté l’esprit. Cela ne veut pas dire que l’art va forcément représenter le corps féminin. Les femmes peuvent tout s’autoriser, mais, certainement, quelque chose joue entre leurs corps et leurs créations. « Joue » comme un jeu, ce n’est pas un automatisme ou un destin qu’il n’y a plus qu’à accomplir.

(Gauthier et Baillon 2015)

Le numéro 1 : de l’alimentation aliénante à la nourriture libératrice

Les années soixante et soixante-dix représentent un point de rupture important au XXe siècle dans le domaine de l’affirmation de l’identité féminine : notamment, 1968 est une occasion extraordinaire pour les femmes de prendre conscience d’elles-mêmes et de leur être au monde. Au cours de ces grandes luttes, les femmes commencent à se démarquer des rôles établis par la société patriarcale pour lesquels les femmes sont responsables des tâches liées aux enfants et à la vie familiale et aux travaux domestiques, notamment par la cuisine, considérée soit comme activité soit comme lieu de la maison : l’éloignement de la cuisine apparaît alors comme l’arme la plus forte et la plus efficace contre la domination masculine dans la voie de l’émancipation, et la maîtrise de la technique et de la gestion de la cuisine est alors considérée comme un élément de faiblesse, de soumission et de retard.

En réalité, la relation entre les femmes et l’alimentation est beaucoup plus complexe. La nourriture, en effet, a été l’objet d’un engagement quotidien, entre les mains des femmes confinées depuis des siècles à la cuisine, mais aussi un instrument d’action par le biais duquel adapter les relations humaines, réfléchir sur sa propre configuration et la renégocier. L’image et la représentation des femmes sont étroitement liées à l’image de la nourriture et de la table ; de leur juxtaposition se dégage un rapport, des significations et un sens complexes et composites. Les femmes sont identifiées à la nourriture : avec l’allaitement notamment, puis avec le travail aux fourneaux, le rôle des femmes a depuis toujours été défini à travers l’alimentation.

En ces temps de nouvelles revendications des femmes, le fait que l’aventure éditoriale de Sorcières, revue littéraire, artistique engagée fondée par Xavière Gauthier dans le but de donner ou rendre la parole aux femmes, s’ouvre par un numéro consacré à la nourriture nous semble particulièrement intéressant en ce qu’il est emblématique du projet global de lutte et de création de la revue.

Le premier numéro de Sorcières, publié en 1975, se compose de 64 pages, 16 récits, 2 recettes (Sanglier à la sauce églantine – tirée par La Cuisine des Familles d’Albert Chevallier – et la célèbre Soupe aux poireaux de Marguerite Duras), quelques critiques et revues de films et livres (entre autres Souffles de Hélène Cixous et Trois Guinées de Virginia Woolf) ; les textes et les dessins s’alternent harmonieusement. En analysant le sommaire plus en détail, nous pouvons voir que ce premier dossier rassemble des textes d’Hélène Cixous (Un morceau de Dieu), de Noëlle Châtelet (La marmite du dedans), d’Annie Leclerc (Je vais te manger), de Chantal Chawaf (Le lait et Mes nuits, tant de nuits…), mais également des textes publiés sous pseudonyme par Igrecque et Blanche[5], et deux entretiens tenus par trois femmes – Léni, Katia et Elizabeth – sans mention du nom de famille.

Les textes littéraires insérés comme extraits au fil de ce numéro sont de Marguerite Duras (Vera Baxter ou Les Plages de l’Atlantique et Le Vice consul), de Lucette Finas (Le Meurtrion) et de Monique Wittig (Le Corps lesbien) ; en outre, Michèle Causse signe un texte hors dossier, qui reprend pour titre l’antique formule latine Tota mulier in utero (« la femme est toute entière dans son utérus »), qui a fait autorité jusqu’au-delà de la Première Guerre mondiale et qui réduit la femme à son sexe. On note, enfin, également la mention de Roland Barthes, un des rares hommes cités dans la revue de manière positive : il n’est pas surprenant que la référence concerne sa Lecture de la Physiologie du goût (œuvre de Brillat-Savarin, l’un des textes fondateurs de ce qu’on a appelé food studies)[6].

Dans ce dossier, l’image de nourriture n’apparaît jamais comme un élément de contrainte pour les femmes ; elle n’est traitée qu’en qualité d’objet littéraire. Au contraire, elle est représentée d’une façon très moderne pour le milieu des années soixante-dix : les auteures ont choisi en effet de souligner soit le rapport entre la nourriture et l’écriture, soit le fait que le mot « nourriture » ne se rapporte pas seulement à l’action de manger, mais plutôt à celle de se nourrir, en relevant ainsi la relation profonde entre l’objet « alimentaire » matériel et la connaissance intellectuelle. Nous avons identifié deux thèmes qui reviennent dans plusieurs textes comme sujets principaux ou qui sont, au contraire, cachés entre les lignes et que nous allons examiner de plus près : la nourriture comme moyen de connaissance et savoir d’une part et comme outil pour exprimer un malaise et mettre en avant des problèmes dans la sphère familiale et sociale, d’autre part.

La nourriture comme savoir et connaissance

Comme l’affirme la spécialiste de la théorie du langage Rosalia Cavalieri,

Le goût comme connaissance, comme intelligence du corps et, en même temps, comme source de plaisir raffiné et proprement humain, implique en fait le problème de la relation entre perception et langage, c’est-à-dire le problème du passage d’une expérience subjective en soi à une connaissance partagée par les mots [7].

(Cavalieri 2011, IX)

Dans les pages du premier numéro, les contributrices à Sorcières travaillent précisément à la transformation du goût matériel en une expérience intellectuelle. Cela se produit par exemple dans le récit onirique Un morceau de Dieu. Le texte de Cixous peut être lu à des niveaux divers – il tient de la fable, du pamphlet et de la conversation, s’agissant d’un dialogue entre deux femmes – et présente deux figures en contrepoint : la sainte, femme et mystique, qui met sa quête du plaisir entre les mains d’un Maître, un homme qui vend des morceaux de petite pâtisserie desséchée (Rossum-Guyon, Díaz-Diocaretz, et Alexandrescu 1990, 86), et la narratrice. Si la sainte se voue à se nourrir du gâteau divin, l’autre femme acquiert les « cent langues » divines comme nous pouvons le constater dans la citation suivante : « elle veut manger son maître par cent bouches à la fois, elle comprend le mot “délices”, elle sent qu’il ne prend sens que dans une langue qui parle cent langues à la fois » (Cixous 1975b, 14).

L’ambivalence du texte semble d’abord cacher la nourriture et son rôle, mais à une lecture plus approfondie nous pouvons voir que le lien entre la nourriture, la bouche et la parole est souligné à plusieurs reprises, et que la nourriture devient dès lors une métaphore de la connaissance. Les deux femmes sont possédées d’un grand désir, « que la sainte communie ou que la narratrice rencontre son dieu de l’amour, toutes deux jouissent d’abondance » (Rossum-Guyon, Díaz-Diocaretz, et Alexandrescu 1990, 87), par le biais du gâteau-hostie et du Verbe.

La première fois qu’elle a goûté ce gâteau, elle en ignorait la puissance. À peine en prend-elle un morceau, qu’elle en est affolée, la voilà qui voudrait communier cent fois par jour, son corps change, elle devient toutes langues, elle veut manger son maitre par cent bouches à la fois, elle comprend le mot « délices », elle sent qu’il ne prend sens que dans une langue qui parle cent langues à la fois. Elle en devient merveilleusement cupide, elle souffrirait d’avarice si le gâteau n’avait pas pour propriété de se constituer de tous les morceaux qu’on lui ôte, chaque coup de dents qui l’entame se rajoute mystérieusement. Pourtant chaque morceau est unique, pourtant chaque nouveau morceau a exactement le même goût.

(Cixous 1975b, 14)

Dans ce passage transparaît l’« écrire-penser » (Cixous et Calle-Gruber 1994, 137) de Cixous, qui contribue à relancer constamment le processus de réflexion, ainsi que la création linguistique, en débloquant les situations d’empêchement et de stagnation. Dans ce complexe récit onirique, l’aliment – le gâteau qui devient hostie puis papier azyme et enfin crachat – devient une sorte de métaphore « et fait travailler la langue » (Delmotte 2014, 17).

Un deuxième texte d’où émerge un lien profond entre l’alimentation et la connaissance est Maman, j’ai faim ! écrit par Xavière Gauthier elle-même. Apporter de la nourriture à la bouche – ce n’est pas un hasard si des pâtes en forme de lettres de l’alphabet ouvrent le récit – fait à la fois penser aux mots, au langage et aux gestes de la cuisine. Le récit apparaît comme une sorte de conteneur de souvenirs d’enfance qui gravitent autour de la nourriture. À partir de la description d’un gâteau au chocolat appelé négresse en chemise, qui est décrit en termes d’apparence, de formes et de textures, l’auteure poursuit l’évocation de ses souvenirs à travers des listes d’objets liés à la cuisine - « Assiettes volantes, bateaux, chausses (pièces de feutre en forme de pain de sucre qui servent à clarifier les liquides), fouets, lardoires, mouvettes : ustensiles de cuisines, outils du travail des femmes. Et encore : poches à décors, braisières, pinces à pâte, plafonds, lèche frites, bains-Marie, nouets (…) » (Gauthier 1975a) - pour pouvoir parler des femmes et de ce que les femmes enseignent et apprennent dans la cuisine. Il ne s’agit pas seulement d’activités culinaires, comme « les délicates opérations de mouillement, de réduction, de clarification (opération qui a pour but de rendre limpides les gelées, les jus, les consommés et le beurre), de saignement, d’expression » ; ou de foncer, ébarder, limoner, faire frémir, mais aussi de tout ce qui concerne le comportement des enfants dans la cuisine et de la façon dont ils mangent (« Tu t’es lavé les mains, avant de tripoter la pâte ? Oh, elles sont pas sales. Et puis, tout fait ventre. » par exemple, ou encore « Mangez donc, au lieu de jouer, ça va être froid » (Gauthier 1975a)). Les souvenirs les plus significatifs ne sont pas tant l’apprentissage des pratiques domestiques et culinaires, ce savoir-faire qui se transmet de mère en fille, mais plutôt la réflexion que l’enfant protagoniste fait à propos de la femme. Deux considérations, en particulier, méritent d’être soulignées : « J’étais bien étonnée car ma grand-mère disait toujours : on prend un homme par le cœur et on le garde par l’estomac. Je pensais aux poissons, au bout de la ligne, avec l’hameçon fiché, au lieu de la bouche, dans le ventre » (Gauthier 1975a, 33) ; et encore : « Les femmes, dans leur cuisine, ont à accomplir deux actes graves et surprenants, émouvants : mortifier la viande en la battant fortement. (Dans le but de l’attendrir !) et trousser, ce qui consiste à assujettir les membres d’une volaille ou d’un gibier avec une aiguille à brider et de la ficelle » (Gauthier 1975a, 35).

Le rôle de la femme comme détentrice du pouvoir dans la cuisine ressort clairement des passages qui viennent d’être mentionnés : la cuisine est non seulement un lieu de rupture, mais aussi potentiellement le lieu de recomposition de conflits à différents niveaux. Lorsque les femmes commencent à raconter leurs histoires – ou à se raconter – elles sont souvent incapables d’échapper à la cuisine, qui devient donc le sujet qu’elles connaissent et maîtrisent le mieux et qui est utilisé comme une métaphore pour leurs discours et leurs préceptes. Ce pouvoir veut être transféré hors du foyer et surtout utilisé contre les hommes qui a subjugué les femmes pendant des siècles et pour ces raisons la mortification de la viande et le ligotage des animaux sont des gestes qui doivent être lus en dépassant le domaine de la technique culinaire et considérés comme les premiers actes de manifestation d’un sentiment de vengeance, de compensation des inégalités entre femmes et hommes, qui ont toujours une incidence sur le corps et peuvent être génératrices de souffrances, dans la vie comme à table. Ainsi, dans le récit de Xavière Gauthier, le précepte conservateur de la grand-mère qui enferme les femmes dans un destin imposé de bonne cuisinière au service de son époux est transformé en une image dans laquelle la place de l’homme-poisson n’est plus enviable. De même, l’acte de « trousser » historiquement affligé aux femmes, transformées en objets passifs des débordements sexuels des hommes, est retourné dans le récit : les femmes deviennent le sujet actif du troussage de volaille.

La nourriture, le goût et la cuisine deviennent ainsi des éléments stratégiques pour une déconstruction du discours philosophique comme paradigme élaboré par un genre : le privilège de la raison sur le corps, de la théorie sur les passions, de la théorie sur la pratique, s’interprète aussi – ou surtout – par rapport à la subordination du féminin au masculin.

Le corps-aliment

« Bouche, lieu d’engloutissement aux métaphores infinies » (Châtelet 1975)

Comme l’ont souligné les historiennes, les sociologues et les anthropologues[8], la relation des femmes avec la nourriture – complexe et symbolique – a marqué l’histoire de la civilisation occidentale. Bien que les phénomènes d’anorexie nerveuse et de boulimie n’aient évidemment pas fait leur apparition à l’époque contemporaine, ils se sont répandus depuis les années 1970 et touchent très majoritairement les femmes.

Précisément, dans ce premier numéro de Sorcières, nous avons des textes et des témoignages qui parlent de la nourriture sous forme de monde qui a faim et qui, parfois, est incapable de se nourrir, notamment Mes nuits, tant de nuits, La marmite du dedans et Je vais te manger, trois récits brefs centrés le lien entre la nourriture et le corps.

Si le premier texte de Chantal Chawaf esquisse avec efficacité les traits d’une femme qui est confrontée à des problèmes de troubles alimentaires – la protagoniste, qui admet avoir vomi plusieurs fois pendant la nuit, est entourée par différents aliments ouverts dispersés sur le lit –, La marmite du dedans est le récit qui analyse le plus en profondeur l’image du corps-aliment.

Au début du récit de Noëlle Châtelet, le moment du repas est décrit comme agréable et impliquant toute la famille ; lorsque la protagoniste se voit reflétée dans le miroir, elle trouve soudainement l’acte de mastication révoltant : « (…) tout à coup, de son corps, elle n’avait plus que la vision monstrueuse d’une machine à manger ; sa bouche s’ouvrit en un trou obscène, son ventre se gonfler éruptif et bourbeux » (Châtelet 1975, 18). Manger devient alors un moment de grande introspection, un événement qui oblige à se rappeler de « cette évidence difficile à soutenir qu’à l’intérieur du cou, du ventre, des fesses, du corps tout entier, un formidable travail d’écoulement, d’humectage, de broyage s’opère » (Châtelet 1975, 18) et le corps n’est alors considéré que comme une « machinerie organique » (Châtelet 1975, 18).

Le ventre apparaît comme le noyau d’une forte ambivalence : à l’image de la mort est associée l’image matrice « née des premières représentations de la vie embryonnaire, de ce temps lointain où la cavité close du ventre peuplait l’univers affectif et mental d’un enfant à naître » (Châtelet 1975, 19). Opposée à la grossesse – considérée comme croissance – nous trouvons la digestion et l’expulsion. Ce n’est certainement pas un hasard si Noëlle Châtelet fait référence à Rabelais : dans ses écrits la nourriture est un indicateur de l’image du corps et du monde et elle concentre tous les conflits et toutes les oppositions de l’être humain à la table.

Le ventre est donc considéré tantôt comme un élément corporel pourvu d’une capacité émotionnelle supérieure (cette réflexion anticipe de plusieurs années les études scientifiques spécifiques sur ce sujet qui ont défini l’intestin comme un second cerveau[9]), et comme une métonymie du monde car il est le lieu où le réel est englouti, absorbé et puis transformé.

Comme l’a rappelé Xavière Gauthier, lors d’un entretien à Nice, le 4 décembre 2018, l’idée d’approfondir le sujet de la nourriture dans Sorcières semble avoir germé pendant la rédaction du texte Les parleuses en 1974, un livre d’entretiens entre elle et Marguerite Duras : comme Gauthier nous l’a confié, pendant les quelques semaines de dialogue et d’écriture, elle et Duras se consacraient avec dévouement et plaisir à la cuisine et à la préparation des confitures car la nourriture, tout en faisant partie de la vie normale, est en même temps un symbole de culture et suscite des réflexions existentielles[10].

De la vie normale et quotidienne des femmes font partie, et non par hasard, plusieurs objets liés à l’imaginaire des sorcières qui sont utilisé tout au long du numéro, à partir de la lune (représentant la folie) jusqu’à la marmite (qui symbolise plutôt le ventre), en passant par le balai qui veut évoquer les devoirs domestiques.

C’est dans cet esprit que la thématique alimentaire est traitée dans Sorcières : à partir de points de vue de femmes, très hétérogènes et émancipateurs, la nourriture n’apparaît plus comme une contrainte mais comme une création qui permet également d’expérimenter, de se connaître et d’approfondir le thème du corps.

D’ailleurs, le sujet de la nourriture est un outil utilisé par les sorcières pour explorer l’univers des femmes, trop souvent méconnu, et lui donner de l’espace ; pour traverser l’intimité des femmes, « les véritables femmes, qui toutes deviennent dans ce contexte des créatrices en s’arrogeant une parole longtemps censurée, se doivent de préserver leur radicale altérité » (Lasserre 2014, 419).

Conclusion

Comme l’avait affirmé Xavière Gauthier dans l’introduction du premier numéro, Sorcières veut être un lieu ouvert pour toutes ces femmes qui cherchent leur spécificité, un moyen de renégocier leurs identités plurielles et multidimensionnelles. Le choix du thème de la nourriture est en ce sens très révélateur : après avoir été privées, réprimées et enfermées dans les cuisines pendant des siècles, les femmes sont affamées d’action et d’envie de s’exprimer, de créer et de communiquer. Et Sorcières leur a donné la place nécessaire pour se nourrir et être nourries.

Au fil des numéros aux thèmes très divers, les contributrices de la revue poursuivent l’objectif de redéfinir la féminité, historiquement stigmatisée – a fortiori dans le champ de la création – en nouvel horizon esthétique à l’avant-garde littéraire. Pour ce faire, elles développent une écriture du corps et du senti qui a le double effet performatif de faire advenir des représentations nouvelles des femmes dans l’espace littéraire et d’imposer la reconnaissance d’auteures dans le champ éditorial des années 1970. La mise en avant d’une écriture féminine a également fonctionné, un temps, comme un moyen pour institutionnaliser le courant dit différentialiste du mouvement des femmes à cette époque. Pour Sorcières, l’expérience s’arrête néanmoins en 1982. Comme beaucoup de productions éditoriales féministes, la revue se heurte à des difficultés de financement (peu ou pas de subventions, abonnements réduits, rapport douloureux à la publicité, manque de soutien des structures éditrices) et de fonctionnement (structures mouvantes, absence de statut juridique, refus de la hiérarchie, bénévolat des contributrices, etc.[11]). Finalement, peu d’auteures parviendront à s’insérer durablement dans le champ littéraire sous le signe de l’écriture des femmes, à l’image de Chantal Chawaf par exemple.

Parties annexes

Notes

-

[1]

Xavière Gauthier a déjà publié plusieurs ouvrages lorsqu’elle fonde la revue. Entre 1971 et 1974, elle publie sa thèse de doctorat Surréalisme et sexualité, mais également Leonor Fini, Rose saignée ou encore Les parleuses, avec Marguerite Duras, alors mondialement connue.

-

[2]

Comme l’ont montré les travaux de Dumont (2014) et de Bordenave (2015), plus de 100 femmes ont participé à l’iconographie de la revue : des plasticiennes mais également une chorégraphe (Catherine May-Atlani), une danseuse (Idelette Cretegny), une mathématicienne (Maryvonne Daguenet-Teissier), une historienne de l’art (Michèle Lavallée) ainsi que des écrivaines (Germaine Beaulieu, Chantal Chawaf, Leïla Sebbar, Yolaine Simha et Victoria Thérame) et près d’une trentaine de créatrices anonymes. Maria Albagnac, Colette Bréger, Christiane de Casteras et Andrée Marquet, Sylvaine Château-Peyrols, Jacqueline Delaunay, Bernadette Faraggi, Leonor Fini, Michèle Katz, Maria Klonaris et Katerina Thomadaki, Claude Maillard, Mechtilt, Najia Mehadji, Sabine Monirys, Lou Perdu, Jeanne Socquet et Agnès Stacke comptent parmi les plus fidèles contributrices à la revue.

-

[3]

Comme l’ont montré les travaux de Dumont (2014) et de Bordenave (2015), plus de 100 femmes ont participé à l’iconographie de la revue : des plasticiennes mais également une chorégraphe (Catherine May-Atlani), une danseuse (Idelette Cretegny), une mathématicienne (Maryvonne Daguenet-Teissier), une historienne de l’art (Michèle Lavallée) ainsi que des écrivaines (Germaine Beaulieu, Chantal Chawaf, Leïla Sebbar, Yolaine Simha et Victoria Thérame) et près d’une trentaine de créatrices anonymes. Maria Albagnac, Colette Bréger, Christiane de Casteras et Andrée Marquet, Sylvaine Château-Peyrols, Jacqueline Delaunay, Bernadette Faraggi, Leonor Fini, Michèle Katz, Maria Klonaris et Katerina Thomadaki, Claude Maillard, Mechtilt, Najia Mehadji, Sabine Monirys, Lou Perdu, Jeanne Socquet et Agnès Stacke comptent parmi les plus fidèles contributrices à la revue.

-

[4]

Sans pouvoir rentrer dans les détails de cette analyse, notons que Sorcières délaisse peu à peu à partir de 1978 le discours militant inscrit dans les luttes féministes pour se centrer sur une formule plus littéraire. Ces changements sont à liés aux transformations éditoriales de la revue (la disparition de certaines rubriques par exemple) et à l’évolution du mouvement des femmes, dans lequel apparaissent des tendances de plus en plus marquées à la fin des années 1970 ; cfr. Lasserre (2014), p. 412.

-

[5]

Igrecque c’est Yolaine Simha ; Blanche c’est Françoise Buisson.

-

[6]

Il s’agit d’un domaine interdisciplinaire et émergent qui repose sur l’examen critique de l’alimentation et de ses contextes au sein de la science, de l’art, de l’histoire, de la société et d’autres domaines. Il se distingue des autres domaines d’étude liés à l’alimentation, tels que la nutrition, l’agriculture, la gastronomie et les arts culinaires, en ce sens qu’il tend à dépasser la consommation, la production et l’appréciation esthétique de la nourriture et tente d’éclairer l’alimentation dans ses rapports avec un grand nombre de domaines universitaires. C’est donc un domaine qui implique et attire des philosophes, des historiens, des scientifiques, des littéraires, des sociologues, des historiens de l’art, des anthropologues et autres.

-

[7]

« Il gusto come conoscenza, come intelligenza del corpo e, nel contempo, come fonte di piacere raffinata e propriamente umana, implica infatti il problema del rapporto tra la percezione e il linguaggio, ovvero il problema del passaggio da un’esperienza di per sé soggettiva a un sapere condiviso attraverso la parola ». Traduction en français par nos soins.

-

[8]

La bibliographie sur le sujet est très riche. Voici quelques références importantes: Counihan (1999) ; Counihan et Kaplan (2004) ; DeVault (1994) ; Muzzarelli et Tarozzi (2003).

-

[9]

Voir Gershon (2003).

-

[10]

« C’est tellement important pour elle la nourriture ! Concrètement, elle avait une façon de préparer la nourriture, ça la passionnait : donner à manger aux gens. Il y a le côté « les femmes traditionnellement sont celles qui font à manger », ça prend du temps et c’est contraignant ; mais en même temps, c’est ce qui m’a fait prendre conscience, c’est sans doute qu’il y a un état chimie de la nourriture, ce que on donne ce n’est pas une répétition, c’est une création. Et donc, j’ai proposé aux amies le thème de la nourriture et il a fait écho tout suite parce qu’il y a la cuisine, mais aussi le rapport au corps des femmes. Elle (Marguerite Duras, ndr) m’a donné deux textes, dont une recette de cuisine La soupe aux poireaux, qui termine avec le mot « suicide », car il y a toujours quelque chose d’existentiel dans la nourriture. C’est partir de quelque chose d’extrêmement concret, terre à terre, et il vient la vie, la mort, la culture, le monde entier ; il vient une réflexion existentielle. Quand on tenait ces entretiens, on faisait des confitures : on ramassait des fruits dans le jardin et on faisait les confitures. Ça allait très bien : les parleuses et les confitures », Xavière Gauthier à Nice, 4 décembre 2018. Gauthier l’affirme aussi dans l’avant-propos de Les parleuses, en disant : « Et, entre les enregistrements de nos entretiens, nous avons fait des confitures » (Duras et Gauthier 2013, 11).

-

[11]

El Yamani (1998), Goldblum (2009).

Bibliographie

- Bordenave, Ana. 2015. « Femmes artistes et art visuel de la revue Sorcières ». Mémoire de Master 1, Université Paris IV Sorbonne.

- Cairns, Kate. 2015. Food and femininity. Contemporary food studies : economy, culture and politics. London ; New York: Bloomsbury Publishing.

- Cavalieri, Rosalia. 2011. Gusto: l’intelligenza del palato. 1. ed. Universale Laterza 920. Roma: Laterza.

- Châtelet, Noëlle. 1975. « La marmite du dedans ». Sorcières : les femmes vivent, n°1, 1975. La nourriture.https://femenrev.persee.fr/doc/sorci_0339-0705_1975_num_1_1_3551.

- Châtelet, Noëlle. 2007. Le corps à corps culinaire. Nachdr. Paris: Éd. du Seuil.

- Cixous, Hélène. 1975a. « Le Rire de la Méduse ». L’Arc 61.

- Cixous, Hélène. 1975b. « Un morceau de Dieu ». Sorcières : les femmes vivent, n°1, 1975. La nourriture.https://femenrev.persee.fr/doc/sorci_0339-0705_1975_num_1_1_3549.

- Cixous, Hélène, et Mireille Calle-Gruber. 1994. Hélène Cixous, photos de racines. Paris: Des femmes.

- Counihan, Carole. 1999. The anthropology of food and body: gender, meaning, and power. New York: Routledge.

- Counihan, Carole, et Steven L. Kaplan, éd. 2004. Food and gender: identity and power. Reprint. Food in history and culture 1. London: Routledge.

- Delmotte, Alice. 2014. « De la cuisine à Osnabrück ». PhD Thesis, Université de Lorraine. http://docnum.univ-lorraine.fr/public/DDOC_T_2014_0220_DELMOTTE.pdf.

- DeVault, Marjorie L. 1994. Feeding the family: the social organization of caring as gendered work. Paperback ed. Women in culture and society. Chicago, Ill.: University of Chicago Press.

- Du Chène, Céline. 2018. Interview de Xavière Gauthier, à propos de la revue Sorcières. https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/sorcieres-44-sorcieres-nature-et-feminismes-0.

- Dumont, Fabienne. 2014. Des sorcières comme les autres: artistes et féministes dans la France des années 1970. Archives du féminisme. Rennes: Presses universitaires de Rennes.

- Duras, Marguerite, et Xavière Gauthier. 2013. Les parleuses. Collection Double 90. Paris: Les Éditions de Minuit.

- El Yamani, Myriame. 1998. Médias et féminismes: minoritaires sans paroles. Collection Logiques sociales. Paris: Harmattan.

- Gauthier, Xavière. 1975a. « Maman, j’ai faim ! » Sorcières : les femmes vivent, n°1, 1975. La nourriture.https://femenrev.persee.fr/doc/sorci_0339-0705_1975_num_1_1_3559.

- Gauthier, Xavière. 1975b. « Pourquoi Sorcières ? » Sorcières : les femmes vivent, n°1, 1975. La nourriture.https://femenrev.persee.fr/doc/sorci_0339-0705_1975_num_1_1_3541.

- Gauthier, Xavière, et Elisabeth Baillon. 2015. Xavière Gauthier et Elisabeth Baillon, entretien du 20 janvier 2015, Paris. https://femenrev.persee.fr/entretiens-avec-les-sorcieres.

- Gauthier, Xavière, Françoise Clédat, Nancy Huston, Claude Boukobza-Hajlblum, Anne Rivière, Anna Pillet, Françoise Petitot, Danièle Carrer, Yolaine Simha, et F. 1977. « Sorcières... nos traversées ». Sorcières : les femmes vivent, n°7, 1977. Ecritures.https://femenrev.persee.fr/doc/sorci_0339-0705_1977_num_7_1_3870.

- Gershon, Michael D. 2003. The second brain: a groundbreaking new understanding of nervous disorders of the stomach and intestine. New York, NY: Quill.

- Goldblum, Caroline. 2009. « Sorcières, 1976-1981. Etude d’une revue féministe. » Master 1, Université de Lille III. http://journals.openedition.org/genrehistoire/1217.

- Guaresi, Magali. 2015. « Les thèmes dans le discours électoral de candidature à la députation sous la Cinquième République. Perspective de genre (1958-2007) ». Mots, nᵒ 108 (octobre):15‑37. https://doi.org/10.4000/mots.21977.

- Kristeva, Julia. 1977. « L’autre du sexe ». Sorcières : les femmes vivent, n°10, 1977. L’art et les femmes.https://femenrev.persee.fr/doc/sorci_0339-0705_1977_num_10_1_4032.

- Lasserre, Audrey. 2014. « Histoire d’une littérature en mouvement : textes, écrivaines et collectifs éditoriaux du Mouvement de libération des femmes en France (1970-1981) ». PhD Thesis, Université Paris 3.

- Muzzarelli, Maria Giuseppina, et Fiorenza Tarozzi. 2003. Donne e cibo: una relazione nella storia. Milano: Mondadori.

- Naudier, Delphine. 2001. « L’ecriture-femme, une innovation esthetique emblematique ». Sociétés contemporaines 44 (4):57. https://doi.org/10.3917/soco.044.0057.

- Rastier, François. 2001. Arts et sciences du texte. Formes sémiotiques. Paris cedex 14: Presses Universitaires de France. https://www.cairn.info/arts-et-sciences-du-texte–9782130519324.htm.

- Reinert, Max. 2008. « Mondes lexicaux stabilisés et analyse statistique de discours ». Actes des 9èmes Journées internationales d’Analyses Statistiques des Données Textuelles.

- Rossum-Guyon, Françoise van, Myriam Díaz-Diocaretz, et Liliana Alexandrescu, éd. 1990. Hélène Cixous, chemins d’une ećriture: colloque. L’Imaginaire du texte. Saint-Denis : Amsterdam, Hollande: Presses universitaires de Vincennes.

- Saint Pol, Thibaut de. 2010. Le corps désirable: hommes et femmes face à leur poids. Le lien social. Paris: Presses universitaires de France.

- Viprey, Jean-Marie. 1997. Dynamique du vocabulaire des Fleurs du mal. Travaux de linguistique quantitative 63. Paris : Genève: H. Champion ; Slatkine.

Liste des figures

Figure 1

Figure 2

Figure 3