Résumés

Résumé

De 1732 à 1734, une épidémie de petite vérole (variole) se propage par les principales voies de communications de la Nouvelle-France. Si la maladie fait beaucoup de victimes chez la population européennes, elle est dévastatrice parmi les Autochtones. Les nations de l’Iroquoisie et de la région des Grands Lacs semblent être les plus touchés par la petite vérole. Pour contrer cette épidémie, les Autochtones adoptent différentes stratégies. En Acadie, les Autochtones mettent en place une forme de distanciation et évitent tout contact avec les Européens. Dans la région des Grands Lacs, les nations se divisent et se dispersent sur le territoire. Ces stratégies permettent aux Autochtones de limiter la propagation de la maladie et montrent comment ces peuples ont su s’adapter à cette crise. Les épidémies de petite vérole au début du xviiie siècle ont de lourdes conséquences sur la démographie des nations autochtones de la Nouvelle-France, mais également sur les aspects spirituels, militaires et politiques de ces communautés.

Mots-clés :

- Autochtones,

- Nouvelle-France,

- Épidémie,

- Variole,

- xviiie siècle

Abstract

From 1732 to 1734, an epidemic of smallpox (variola) spread through the main communication routes of New France. While the disease claimed many lives among Europeans, it was devastating among the Indigenous Peoples. The Nations of the Iroquois Confederacy and of the Great Lakes region appear to have been the most affected by smallpox. To counter this epidemic, Indigenous Peoples adopted different strategies. In Acadia, they set up a form of distancing and avoided all contact with Europeans. In the Great Lakes region, they divided and dispersed over the land. These strategies allow them to limit the spread of the disease and demonstrated how these Peoples adapted to this crisis. The smallpox epidemic at the beginning of the 18th century had serious consequences for the demography of the Indigenous Nations of New France, but also on the spiritual, military and political life of these communities.

Keywords:

- Indigenous Peoples,

- New France,

- epidemic,

- smallpox,

- 18th century

Resumen

Entre 1732 y 1734, una epidemia de viruela se propagó por las principales vías de comunicación de Nueva Francia. La enfermedad se cobró muchas víctimas entre la población europea, pero fue especialmente devastadora entre los pueblos indígenas. Las naciones de la Confederación Iroquesa y de la región de los Grandes Lagos parecen ser las más afectadas por la viruela. Para contrarrestar esta epidemia, los indígenas adoptaron diferentes estrategias. En Acadia, los indígenas establecieron una forma de distanciamiento y evitaron todo contacto con los europeos. En la región de los Grandes Lagos, las naciones se dividieron y dispersaron por el territorio. Estas estrategias permitieron a los pueblos indígenas limitar la propagación de la enfermedad y demuestran cómo éstos fueron capaces de adaptarse a esta crisis. Las epidemias de viruela de principios del siglo XVIII tuvieron graves consecuencias en la demografía de las naciones indígenas de Nueva Francia, pero también en los aspectos espirituales, militares y políticos de estas comunidades.

Palabras clave:

- Pueblos indígenas,

- Nueva Francia,

- Epidemia,

- Viruela,

- Siglo XVIII

Corps de l’article

Avec l’arrivée des Français en Amérique du Nord au début du xviie siècle, de nombreuses épidémies ont commencé à ravager les populations autochtones du continent. Rougeole, typhus et grippe : plusieurs maladies sont responsables du « choc microbien » qui décime les nations autochtones durant des siècles. Parmi ces maladies, la petite vérole (plus communément appelée variole ou smallpox en anglais) est l’une des plus meurtrières. Se propageant par contact et déjà particulièrement mortelle dans la population européenne − dont une partie est pourtant immunisée, car déjà exposée au virus durant l’enfance −, cette maladie détruit des villages autochtones entiers et cause des milliers de morts. En 1732, une épidémie de petite vérole se déclare en Nouvelle-France. Circulant par les voies de communication et les réseaux d’échanges de l’alliance franco-amérindienne, elle se propage en deux ans sur un immense territoire, de l’Acadie aux Plaines américaines en passant par la Louisiane. Une grande partie des nations de la vallée laurentienne, de l’Acadie, de l’Iroquoisie et de la région des Grands Lacs est touchée par l’épidémie. Face à cette maladie, les Autochtones établissent des stratégies pour en limiter la propagation dans leurs communautés. Que nous apprend l’épidémie de 1732-1734 sur l’adaptation des Autochtones face aux épidémies ? Après un siècle de contact régulier avec des maladies infectieuses ayant causé d’immenses ravages dans leurs communautés, ont-ils élaboré des stratégies pour contrer leur propagation ? À partir de la correspondance coloniale française, l’article cherche à documenter les impacts de l’épidémie de 1732-1734 sur les populations autochtones ayant des contacts avec les Français, plus particulièrement dans les régions de l’Acadie, de l’Iroquoisie et des Grands Lacs. Il traite de l’histoire de la petite vérole parmi les nations autochtones et de la manière dont cette maladie pouvait se propager si aisément au sein de cette population. Il analyse notamment le processus de propagation de l’épidémie de 1732-1734, cherchant à comprendre comment un si vaste territoire a pu être contaminé en si peu de temps. Finalement, l’article veut mettre en évidence les processus d’adaptation des communautés autochtones à l’épidémie et étudier les mesures de dispersion et de distanciation qu’elles ont mises en place pour ralentir la propagation de la maladie.

Depuis plusieurs décennies, l’historiographie s’est intéressée à l’étude du choc microbien et des épidémies dans les Amériques. L’une des premières études globales du phénomène est celle d’Alfred W. Crosby, qui recourt en 1976 à la théorie de l’épidémie en terrain vierge (Virgin Soil Epidemic) pour souligner l’impact majeur des épidémies sur les populations autochtones. Aujourd’hui bien connue, cette théorie explique qu’une population qui n’a jamais été affectée par une maladie risque de subir des effets beaucoup plus violents à son premier contact, puisqu’elle n’a développé aucune immunité (Crosby 1976 : 289). Crosby explique aussi que les coutumes et les religions des Autochtones ne leur permettaient pas de combattre efficacement ces épidémies. Au contraire, les traitements traditionnels pouvaient même parfois aggraver l’état du malade. Selon lui, « les Autochtones n’avaient aucune conception de la contagion et ne pratiquaient pas la quarantaine des malades à l’époque précolombienne. Ils n’acceptaient pas non plus les nouvelles théories ou pratiques jusqu’à ce qu’ils ne les apprennent à la suite de catastrophes successives » (Crosby 1976 : 296-297). En 1983, l’anthropologue Henry F. Dobyns reprend l’idée de Crosby et propose cette fois que les épidémies auraient décimé jusqu’à 95 % de la population autochtone américaine, et ce seulement au cours du premier siècle suivant le Contact (Dobyns 1983 : 338). Dobyns précise que la propagation des maladies aurait non seulement causé de nombreux décès, mais aurait aussi poussé les populations autochtones survivantes à se déplacer sur le territoire, les petits groupes cherchant à se rassembler pour reformer des communautés plus importantes. Selon lui, l’amalgame de ces groupes provenant de nations différentes aurait même favorisé une certaine homogénéisation ethnique (notamment par l’intermariage) et une importante réduction de la diversité linguistique (Dobyns 1983 : 311).

Depuis les travaux pionniers de Crosby et Dobyns, plusieurs études ont analysé plus en détail les épidémies survenues en Amérique du Nord, mais ce sont toutefois surtout les épidémies du xviie siècle qui ont suscité l’intérêt des spécialistes. Les vagues épidémiques des années 1630 et 1640, notamment chez les populations huronnes et iroquoises de la région des Grands Lacs, ont été relativement bien documentées dans les sources européennes (entre autres par les Jésuites présents parmi ces populations), ce qui explique l’intérêt particulier des historiens. Denys Delâge, par exemple, a déjà souligné que les populations huronnes, iroquoises et neutres ont été réduites environ de moitié par les épidémies entre 1634 et 1640 (Delâge 1991 : 99). Daniel K. Richter, quant à lui, a évalué à près de 75 % le taux de décimation de la nation mohawk par les épidémies à la même époque (Richter 1992 : 59). Alain Beaulieu a souligné que les épidémies des années 1630 ont déstabilisé les sociétés autochtones et facilité les conversions massives des Jésuites à partir de 1640 (Beaulieu 1990 : 118-123). Gisèle Levasseur renforce cette thèse en montrant pour sa part comment les épidémies ont diminué l’influence des chamans sur leur communauté au profit des missionnaires, qui voient leur pouvoir de conversion augmenter (Levasseur 2009 : 300-301). Robert Larocque, qui étudie les épidémies en Huronie, a quant à lui observé des exemples d’individus fuyant leurs villages suite au déclenchement d’une infection (Larocque 1991 : 107). Les impacts des épidémies du xviie siècle ont également été étudiés dans le contexte d’autres groupes autochtones du Nord-est américain. Alan C. Swedlund avance ainsi une chute de 50 à 95 % des populations autochtones de la Nouvelle-Angleterre. Il note par ailleurs que l’épidémie de 1633-1634 est probablement la plus dévastatrice du xviie siècle dans cette région (Swedlund 2015 : 152-153).

Pour le xviiie siècle, on sait que les épidémies ont notamment fait des ravages très importants au sein des populations autochtones des Plaines américaines. Comme l’a montré James Dashuck, plusieurs des communautés autochtones des Plaines ont été moins touchées par les grandes épidémies du xviie siècle en raison de leur distance par rapport aux centres urbains des colonies (Dashuk 2015 : 60-61). Toutefois, avec l’avancée du front colonial vers l’ouest durant le xviiie siècle, ces nations entrent en contact avec les maladies infectieuses ; entraînant des conséquences drastiques pour les Autochtones des Plaines. Les épidémies des années 1780 sont particulièrement mortelles et redessinent le paysage ethnique de la région, plusieurs identités culturelles disparaissant ou fusionnant avec d’autres (Dashuk 2015 : 93-95).

En comparaison, les épidémies de la première moitié du xviiie siècle demeurent encore assez mal connues. Des recherches ont documenté certaines épidémies précises, comme celle de petite vérole qui frappe la Nouvelle-France en 1702-1703, mais essentiellement pour montrer ses impacts sur les populations d’origine européenne (Desjardins 1996). En ce qui concerne les Autochtones plus précisément, nos connaissances se limitent à certains groupes en particulier, essentiellement des populations établies dans les colonies britanniques. Paul Kelton, par exemple, a étudié le combat historique des populations cherokees contre les nombreuses vagues de petite vérole qui les ont touchées, dont une forte épidémie en 1738-1739 (Kelton 2015). S’opposant à la thèse de Crosby selon laquelle les Autochtones étaient impuissants face à la propagation des maladies, du moins durant le xviie siècle (Kelton 2015 : 59-60), Kelton souligne que les Cherokees ont pratiqué, au xviiie siècle, l’isolement des individus malades à l’extérieur des villages, ce qui montre leur compréhension des principes de propagation épidémiologique (Kelton 2015 : 89). Ainsi, les mesures sanitaires concrètes adoptées par les Autochtones afin de se protéger des épidémies (confinement, dispersement, distanciation) entre le milieu du xviie siècle et la deuxième moitié du xviiie siècle, n’ont somme toute été que très peu étudiées.

Le présent article a pour objectif d’observer l’épidémie de petite vérole de 1732-1734 à partir d’un cadre beaucoup plus large, englobant plus généralement les groupes autochtones ayant des liens avec les Français. En replaçant cette vague épidémique dans son contexte historique, il cherche à étudier la propagation vers l’intérieur du continent à partir de la côte atlantique. Finalement, l’article vise à analyser les mesures prises par ces nations autochtones afin de contenir la maladie, voire l’éviter, et par le fait même, montrer que ces populations prenaient des moyens actifs afin d’assurer leur survie.

La petite vérole aux XVIIe et XVIIIe siècles

La petite vérole est une maladie ayant causé de nombreuses épidémies mortelles dans le monde. Si elle a été éradiquée de la planète en 1980, elle a été l’une des maladies ayant le plus contribué à la drastique chute démographique des populations autochtones américaines dans les premiers siècles de la colonisation européenne (Patterson 2002 : 216). Dès le début du xvie siècle, des mentions de la petite vérole apparaissent régulièrement dans les différentes sources coloniales européennes, où l’on décrit des épidémies qui se développent rapidement et se propagent le long des voies de communication (Dobyns 1983 : 259).

Aux xviie et xviiie siècles, cette maladie n’est pas le propre de l’Amérique ni des colonies européennes. En Europe, la petite vérole est déjà particulièrement virulente. Selon James C. Riley, elle serait responsable de 5 % à 10 % des décès au xviiie siècle (Riley 2010 : 445-446). L’exposition à cette maladie est telle qu’entre 80 % et 90 % des Européens la contractent, pour la plupart durant la petite enfance (Riley 2010 : 471). La Nouvelle-France n’est pas épargnée et des épidémies se déclarent régulièrement dans la colonie durant toute son existence. Ces épidémies, même si elles sont moins dévastatrices chez les Français que chez les Autochtones, font tout de même énormément de ravages. L’épidémie de 1702-1703 dans la vallée du Saint-Laurent décime ainsi entre 6 % et 6.5 % de la population française établie sur le territoire, c’est-à-dire environ 1 300 personnes (Desjardins 1996 : 49).

La petite vérole frappe toutefois bien plus violemment les populations autochtones d’Amérique du Nord. Les informations concernant les épidémies qui les ont touchées aux xviie et xviiie siècles sont malheureusement rares et incomplètes (Archer 2016 : 515). Aucune documentation ne révèle précisément le nombre de victimes autochtones attribuables aux épidémies de petite vérole mais, durant tout le Régime français, les différents observateurs européens décrivent des épisodes de cette maladie touchant gravement ces populations. Si les documents ne brossent pas de portrait démographique précis, ils permettent néanmoins de comprendre les conséquences de ces épidémies sur les populations autochtones de la Nouvelle-France. Or, pour en cerner les impacts, il faut avant tout comprendre la nature de la maladie.

La petite vérole est une maladie contagieuse qui se transmet principalement par le contact direct avec les sécrétions respiratoires d’une personne infectée ainsi que par des vecteurs passifs de transmission (objets contaminés). Elle se propage donc entre personnes vivant en promiscuité dans des endroits exigus, ou encore par le contact avec les vêtements ou les couvertures d’une personne infectée (Patterson 2002 : 217). Ainsi, les personnes qui dorment dans un même lit ou dans la même pièce qu’une personne infectée sont plus à risque de contracter la maladie à leur tour (Riley 2010 : 455).

Le temps d’incubation de la petite vérole est d’environ 12 jours avant l’apparition des symptômes, le principal consistant en une éruption cutanée grave. Cette caractéristique de la maladie est la plus dominante et la plus identifiable dans les sources. La petite vérole peut ensuite entraîner des complications : pneumonie, abcès, parfois la cécité et ultimement la mort. Les symptômes durent environ deux à trois semaines avant un potentiel rétablissement. La maladie a différents degrés de gravité selon les individus et le temps d’exposition au virus. Une personne qui guérit de la petite vérole est ensuite immunisée à vie (Patterson 2002 : 217). Le taux de mortalité de la maladie pour le xxe siècle est estimé entre 14 % et 35 % (Carlos 2012 : 282), mais il est fort probable qu’il ait été plus élevé deux siècles plus tôt.

Comment explique-t-on la propagation et le taux de mortalité si élevé chez les populations autochtones ? Tout d’abord, il faut prendre en considération le fait qu’une épidémie qui se propage chez une nation autochtone n’est pas toujours la conséquence d’un contact direct avec les Européens. Certaines nations de l’intérieur du continent américain, par exemple dans les Grandes Plaines, sont victimes de sévères épidémies plusieurs décennies avant l’arrivée des premiers voyageurs européens (Archer 2016 : 515). Cela s’explique par le réseau étendu et complexe d’échanges entre Autochtones qui existe à cette époque. Les nations autochtones sont loin d’être statiques et montrent une grande mobilité sur le territoire. Les échanges de ressources, les expéditions guerrières conjointes et les mariages entre nations constituent autant d’occasions de contagion pour une nouvelle maladie. Les nations en contact avec les Européens sur la côte est contribuent alors à propager les épidémies vers l’intérieur du continent en suivant les réseaux d’échanges et de communication. Les « Winter Counts » (récits pictographiques sur des peaux d’animaux) des nations des Plaines américaines montrent ainsi que des épidémies touchent les Autochtones de la région bien avant les premiers contacts avec les Européens (Sundstrom 1997 : 324). À cela, il faut ajouter que le temps d’incubation de la petite vérole est relativement long (environ deux semaines) et permet à la maladie de se répandre sur de grandes distances. Un individu contaminé sans le savoir peut voyager d’un village à l’autre avant que les premiers symptômes de la maladie ne soient visibles. Par exemple, l’épidémie de petite vérole qui sévit au Mexique en 1520 et facilite la conquête espagnole se propage sur 150 miles en seulement cinq mois, notamment grâce aux échanges et aux voies de communication entre les différentes nations autochtones (Riley 2010 : 450). À l’inverse, les nations des forêts boréales, moins populeuses, plus dispersées et plus isolées, sont généralement moins affectées par des maladies comme la petite vérole (Dashuk 2015 : 56).

La nature même des sociétés autochtones, axées sur la vie communautaire et les échanges (paisibles ou non) entre nations, facilite grandement la propagation de certaines épidémies. Riley avance que le mode de vie communautaire de plusieurs nations autochtones, basé sur une cohabitation étroite, facilite la transmission de la maladie. Il relève par exemple que les maisons longues iroquoiennes sont partagées par deux familles pouvant compter ensemble de 30 à 40 personnes vivant dans la promiscuité. Or, partager des espaces communs et prendre régulièrement part à des activités sociales en groupe augmente considérablement le risque de contracter la petite vérole. Le déroulement des activités quotidiennes dans des villages palissadés favorise également les contacts étroits entre les individus et, par conséquent, la propagation de cette maladie (Riley 2010 : 469 à 472).

Une épidémie majeure peut également causer l’écroulement temporaire du système social, qui entraîne à son tour l’augmentation du nombre de décès. Cette rupture sociale qu’occasionnent les épidémies de petite vérole est particulièrement dangereuse puisque le nombre élevé de malades cause un ralentissement temporaire des sociétés autochtones. Si la rougeole est plus contagieuse, la durée de convalescence est également plus courte (une semaine à dix jours) et la maladie ne touche qu’une partie de la population à la fois. Lors d’une épidémie de petite vérole, le nombre d’individus malades au même moment est beaucoup plus élevé, la maladie durant entre 2 et 3 semaines. Contrairement aux colons européens, dont la plupart sont immunisés après une première exposition en bas âge, la majorité des Autochtones ne le sont pas. Les membres d’une même communauté, toutes générations confondues, peuvent donc tous tomber malades simultanément. Plus il y a d’individus malades au même moment, moins il y a de personnes disponibles pour s’occuper des malades et pour approvisionner la communauté en eau et en nourriture. La déshydratation et le manque de soins peuvent ainsi contribuer à accroître le taux de létalité de la maladie. De même, certains individus quittent parfois leur communauté par peur de contracter la maladie, réduisant encore davantage le nombre de personnes en mesure d’aider les malades (Riley 2010 : 458 et 476).

Selon Denys Delâge, les maladies qui ont causé le choc microbien en Amérique ont pour origine la cohabitation millénaire des humains et des animaux domestiques. Les populations d’Europe, d’Asie et d’Afrique, qui pratiquent abondamment l’élevage, ont en effet développé une immunité accrue contre ces maladies, contrairement à celles de l’Amérique, des îles du Pacifique, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, qui n’ont que peu pratiqué l’élevage d’animaux domestiques durant les quelques millénaires précédant la colonisation. L’absence de cohabitation étroite avec des animaux d’élevage aurait ainsi contribué à une faible immunisation et à des taux de propagation plus élevés (Delâge 2006 : 123).

Finalement, un hiver difficile où les individus se côtoient étroitement et souffrent de malnutrition semble favoriser la propagation de maladies comme la petite vérole. Lina Sundstrom montre ainsi que plusieurs des épidémies qui touchent les peuples autochtones du nord des Plaines américaines surviennent après des hivers rigoureux et des épisodes de famine. Elle n’établit toutefois pas de lien de corrélation systématique entre ces deux éléments, une épidémie de petite vérole pouvant très bien survenir durant l’été chez une population en pleine santé (Sundstrom 1997 : 317).

Les origines de l’épidémie de 1732-1734

L’épidémie de petite vérole qui frappe la Nouvelle-France entre 1732 et 1734 fait énormément de ravages parmi les populations européennes et autochtones. Cette épidémie a la particularité d’être relativement bien documentée par les différents observateurs français de l’époque, notamment par les officiers des troupes de la Marine dispersés dans les différents postes de la vallée laurentienne, de la région des Grands Lacs et de la Louisiane. La correspondance de ces officiers, que l’on retrouve dans les archives coloniales, offre ainsi une vision globale de l’impact de l’épidémie sur les populations autochtones de la Nouvelle-France et permet de comprendre les actions et les mesures prises par ces communautés pour tenter de restreindre la propagation de la maladie. Cette épidémie de petite vérole se démarque également par sa progression sur une grande partie de l’Amérique du Nord, de la côte atlantique aux Plaines américaines.

Il faut savoir que l’épidémie de petite vérole de 1732-1734 en Nouvelle-France constitue probablement l’épisode régional d’une pandémie à bien plus grande échelle. Henry F. Dobyns montre qu’une épidémie de petite vérole frappe le Brésil de 1729 à 1733 et plusieurs régions d’Amérique du Nord simultanément. Il émet ainsi l’hypothèse d’une pandémie beaucoup plus large sévissant dans les Amériques (Dobyns 1993 : 283). James C. Riley mentionne une épidémie au Groenland en 1733 (Riley 2010 : 460), tandis que Lina Sundstrom en rapporte une autre dans les Plaines américaines en 1735 (Sundstrom 1997 : 309), ce qui montre que la maladie touche plusieurs régions des Amériques durant la même période. Un contexte de propagation aussi large pour la petite vérole, qui se propage pourtant principalement par la promiscuité et le contact, est loin d’être unique. L’épidémie de petite vérole de 1775-1782, par exemple, frappe l’ensemble de l’Amérique du Nord et s’étale sur près d’une décennie (Archer 2016 : 512). Recadrer l’épidémie de petite vérole de 1732-1734 dans le contexte plus large d’une pandémie affectant l’ensemble des Amériques de 1729 à 1735 permet de mieux comprendre les schémas de propagation de la maladie à cette période.

Pour comprendre la propagation de l’épidémie de petite vérole de 1732-1734 chez les nations autochtones de la Nouvelle-France, il faut avant tout comprendre comment cette maladie est entrée en Amérique du Nord. L’administration coloniale française reçoit les premiers signaux d’alarme concernant une possible épidémie de petite vérole près de deux ans avant que l’on ne documente les premiers cas en Nouvelle-France. François le Coutre de Bourville, lieutenant du roi à l’Île Royale (île du Cap-Breton, où se situe la forteresse de Louisbourg), s’inquiète d’une « Maladie Contagieuse a Boston » (C11B, vol. 11, f. 36v), ville alors ravagée par la petite vérole. Il souligne la proximité géographique des colonies anglaises et affirme surveiller la situation. Cet extrait d’une lettre envoyée au ministre de la Marine permet de deviner que, dès 1730, les colonies américaines sont touchées par la maladie et que l’administration française en est informée.

Le contexte de pandémie que l’on peut associer à l’épidémie de 1732-1734 montre que la petite vérole se propage à travers la Nouvelle-France et les nations autochtones d’Amérique du Nord non pas par un seul « foyer initial » de la maladie, mais plutôt par trois principales « voies d’accès ».

Premièrement, à partir de l’été 1732, plusieurs navires en provenance de l’Europe arrivent à Louisbourg avec un équipage malade qu’ils débarquent au port. Parmi ceux-ci, on compte notamment le Rubis, le Brillant et le Fleuron (C11B vol. 13, divers documents). Le Rubis, par exemple, arrive à Louisbourg en août 1732 avec à son bord 40 matelots, 9 soldats et un mousse, tous malades. Ces personnes sont débarquées au port et remplacées par de nouvelles recrues pour le voyage vers Québec (C11B, vol. 13, f. 124 à 126). Malheureusement, plusieurs membres d’équipage sont probablement dans une période d’incubation de la maladie même s’ils ne présentent aucun symptôme. Les navires repartent alors vers Québec, transportant probablement des individus infectés. Durant l’automne, la maladie se répand parmi la population de Louisbourg et se transforme rapidement en épidémie. Le gouverneur de l’Île Royale, Joseph de Monbeton de Brouillan, explique dans une lettre que « [l]a maladie que nous ont apporté icy les vaisseaux du Roy de Rochefort […] na fais qu’augmenter dans ce pays et particulièrement la picotte [petite vérole] […] [qui] a emporté une quantité de personnes de tous age, il ny a point de famille dans ce port qui ne sen passe » (C11B, vol. 12, f. 274-274v).

La seconde « voie d’accès » de l’épidémie semble se trouver du côté des Appalaches et des colonies américaines. Dès l’été 1732, alors que les premiers navires infectés arrivent à Louisbourg et à Québec, les nations iroquoises sont touchées par la petite vérole (C11A, vol. 57, f. 313-313v). Comme les premiers cas de l’épidémie ne sont pas encore recensés parmi les Français, il est fort probable que les marchands de la Nouvelle-Angleterre, où la petite vérole est déjà présente depuis le début des années 1730, contribuent à la propagation de la maladie parmi les Iroquois. Les liens qu’entretiennent les nations iroquoises avec leurs voisins autochtones contribuent ensuite à propager l’épidémie dans les Pays d’en Haut.

La dernière « voie d’accès » se trouve en Louisiane, via les établissements de La Nouvelle-Orléans et de La Mobile. Le poste de La Mobile est sévèrement touché par l’épidémie au printemps 1733. Bernard Diron d’Artaguiette, commandant du poste, écrit : « ce poste [a] deux sortes de maladies contagieuses, la petite verole qui à enlevé tout les jours quantité de personnes, de tout sexe et de tout age, avec une disette générale […] qui provient d’un ouragan qui a ravagé la derniere recolte » (C13A, vol. 17, f. 213). Il est fort probable que la famine qui sévit au poste aggrave la propagation de l’épidémie. À l’été, c’est La Nouvelle-Orléans qui est touchée. Mieux approvisionnées que La Mobile, les autorités de La Nouvelle-Orléans réussissent à limiter la propagation de l’épidémie, et la petite vérole n’emporte « que 8 soldats francois […] 5. Ou 6 hommes ou femmes habitans, et quelques enfans », en plus de 10 à 12 esclaves africains (C13A, vol. 7, f. 202-202v). Les documents ne mentionnent pas si l’épidémie provient des voyageurs et des Autochtones qui descendent la vallée du Mississippi ou de navires ayant mouillé dans ces deux ports. De même, les autorités coloniales de la Louisiane ne donnent aucune information sur une potentielle apparition de la maladie chez les nations autochtones voisines. La circulation de la petite vérole de la Louisiane vers l’intérieur du continent reste donc, pour l’instant, davantage de l’ordre de l’hypothèse.

À partir de ces trois points d’accès (les colonies américaines, les ports de Louisbourg et Québec ainsi que la Louisiane), l’épidémie de petite vérole se propage extrêmement rapidement vers l’intérieur du continent.

Propagation de l’épidémie chez les populations autochtones

Les Six Nations iroquoises[1], qui occupent les territoires situés à l’est des Grands Lacs, sont les premières populations autochtones en lien avec la Nouvelle-France à être victimes de l’épidémie. Une lettre du gouverneur de la Nouvelle-France, Charles de Beauharnois de la Boische, datée du 20 juin 1732, nous apprend comment l’épidémie aurait atteint les territoires des Six Nations : « c’est une femme sonontoüanne [Seneca] qui leur a apportée d’orange [Albany] (ou cette maladie fais beaucoup de desordre) et qui a perdüe ses enfans en retournant chez elle » (C11A, vol. 57, f. 313v). Cet extrait montre bien comment le réseau d’échanges entre les Anglais et les Iroquois aurait contribué à propager la maladie vers les Grands Lacs bien avant que les populations de la vallée laurentienne ne soient atteintes. L’épidémie semble particulièrement dévastatrice chez les nations iroquoises, le même document mentionnant « que la pettite verole étois chez [les Iroquois] et y faisoit bien du ravage, qu’il étois mors […] beaucoup de monde et entr’autres 64 guerriers, que la maladie y continuoit, et qu’elle etois chez les Goyoguens [Cayugas] et Nontagués [Onondagas] » (C11A, vol. 57, f. 313-313v). La même année, une délégation des Six Nations se rend auprès du gouverneur et lui dresse un portrait très sombre de la situation : « Vous sçavez mon Père que vos Enfans les Iroquois sont morts, la maladie qui est icy depuis 3. ou 4. mois, en a fais mourir un si grand nombre que si elle continüe encore quelques jours, vous n’aurés plus d’Enfant Iroquois » (C11A, vol. 57, f. 322). Selon Jacques-Ange le Normant de Mézy, commissaire ordonnateur de l’Île Royale, ce serait près de la moitié des Iroquois tsonnontouans (Senecas) qui auraient péri de cette épidémie (C11B, vol. 14, f. 132). Les autorités coloniales françaises voient d’abord d’un bon oeil cette épidémie (C11A, vol. 57, f. 313v), jugeant qu’elle pourrait contribuer à affaiblir des nations ayant des liens trop étroits avec les Anglais. Cependant, plus l’épidémie s’étend parmi leurs alliés autochtones, plus les Français prennent conscience que la propagation de la petite vérole nuit sérieusement à leur réseau d’alliances.

À partir de l’automne 1732, l’épidémie se propage parmi les Autochtones alliés des Français établis plus à l’ouest dans la région des Grands Lacs et dans la vallée de l’Ohio, soit par les échanges avec les nations iroquoises, soit par l’arrivée probable dans ces communautés de marchands et de voyageurs français provenant de Montréal et de Québec, alors dévastés par la maladie. Jean-Charles d’Arnaud, commandant au poste des Miamis, mentionne que les Miamis, les Ouiatanons et les Peanquishas, des peuples habitant l’ouest de la vallée de l’Ohio et la région de la rivière Ouabache (Wabash river), sont ravagés par la petite vérole. Selon d’Arnaud, la maladie proviendrait essentiellement des échanges entre les Autochtones et les commerçants anglais (C11A, vol. 57, f. 348).

En 1733, l’épidémie se répand vers le nord de l’Iroquoisie pour atteindre les communautés « domiciliées » des missions de la région de Montréal. Gilles Hocquart, intendant de la Nouvelle-France, écrit dans une lettre que « la petite vérole qui s’est estenduë dans toute la colonie depuis un an a esté apporté de la nouvelle Angleterre par un Sauvage du Lac des deux montagnes, elle s’est d’abord répandu parmy eux ensuite a Montréal et dans les Campagnes, a Québec, ou elle a fini dans le mois de juillet et […] [à] Trois Rivières ou elle n’a pas encore cessé » (C11A, vol. 60, f. 40-40v). En octobre 1733, Hocquart souligne qu’environ 900 habitants de Montréal et 278 de Québec sont décédés, les victimes étant majoritairement des enfants. L’intendant mentionne que la grande quantité de malades au même moment a provoqué une surcharge dans les hôpitaux (C11A, vol. 60, f. 40v-41). La férocité avec laquelle l’épidémie frappe la population européenne de la Nouvelle-France, dont une partie est pourtant immunisée contre la maladie, nous permet de supposer qu’elle est particulièrement mortelle pour les populations autochtones.

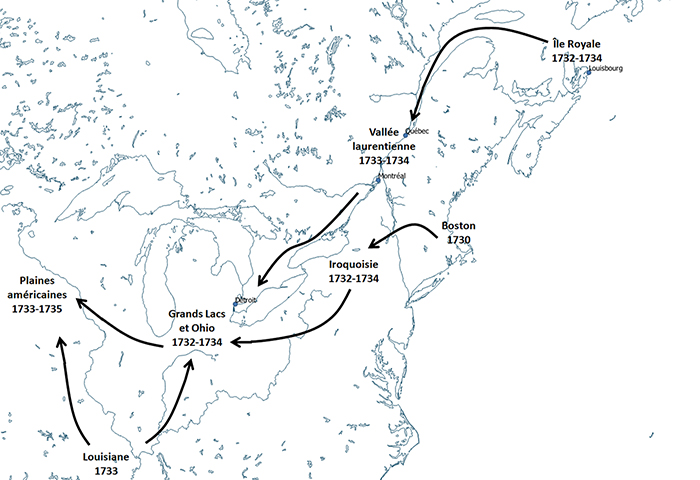

Carte montrant l’hypothèse de la propagation de l’épidémie de petite vérole de 1732-1734 par les principales voies de communication de la Nouvelle-France selon la correspondance coloniale française

Au printemps et à l’été 1733, l’épidémie de petite vérole se propage dans l’ensemble de la région des Grands Lacs et atteint alors les nations autochtones du bas de l’Ohio et de la vallée du Mississippi. Le gouverneur Beauharnois explique au Ministre le 1er mai 1733 que le « ravage que la petite verole faisoit dans les Villages des Cinq Nations iroquoises […] y diminüe, Mais qu’Elle s’est repandüe chez toutes les nations et qu’Entr’autres les Miamis [Maumee] et Poutoüatamis [Potawatomi] ont perdus beaucoup de monde » (C11A, vol. 59, f. 5). À la fin mai, l’épidémie se propage aux nations de Détroit (C11A, vol. 59, f. 9). La nation miamise « a êsté la plus maltraité par la petite verole, ce qui en est échapé a quitté a l’exception de 5 villages ; et les uns ont allumé leur feu a la Riviere Blanche, les autres a la Riviere de Kiepigono et a la Rivière St. Joseph ». (C11A, vol. 60, f. 439-439v). Les Miamis qui tentent de fuir l’épidémie semblent malheureusement contribuer à sa propagation. Dans une lettre du 24 juillet 1733, Beauharnois ajoute que les Ouiatanons (Wea) établis près de la rivière Ouabache sont particulièrement touchés par la maladie. Il explique « qu’il est arrivé des Oüyatanons une pirogue que les gens ont rapportés que le village de Kiepigono a esté entièrement detruis par la petite verolle, et qu’il n’est rechapé que sept hommes » (C11A, vol. 59, f. 16). La région de Kiepigono, où ont fui plusieurs Miamis, devient potentiellement ainsi un nouveau foyer de contamination important. À l’ouest du Mississippi, le sieur De Lintot, commandant au poste des Sioux, mentionne que les nations entourant son poste sont affectées par « la petite verole qui des Iroquois s’est repandüe dans les païs d’en haut » (C11A, vol. 60, f. 438v).

Alors que les lettres françaises du printemps 1733 soutiennent que l’épidémie commence à diminuer en intensité chez les nations iroquoises, d’autres documents datés de quelques mois plus tard laissent deviner le contraire. Le 24 juillet 1733, Beauharnois explique que la « maladie a fais bien du desordre chez les Iroquois […] ils disent avoir perdu cinq cent Guerriers dans leurs cinq Villages, sans compter les femmes et les Enfants » (C11A, vol. 59, f. 16). Si nous considérons que le nombre de guerriers représente environ 25 % de la population, on peut estimer qu’à ce moment, l’épidémie de petite vérole a fait environ 2000 morts parmi les différentes communautés des Six Nations[2].

Les sources françaises tendent à accuser les Anglais d’avoir contribué à la propagation de l’épidémie dans le but de fragiliser l’alliance franco-amérindienne. Un discours semblable, anti-français, existe probablement aussi dans les sources anglaises, les deux puissances européennes se lançant fréquemment le blâme de tels événements. Un de ces cas de figure, formulé par le commandant du poste des Miamis, Jean-Charles d’Arnaud, mérite toutefois d’être analysé plus en détail. D’Arnaud, en effet, attribue dans sa correspondance l’émergence de la maladie à de l’eau-de-vie contaminée distribuée par les marchands anglais aux alliés des Français. Selon lui, quelques jours avant que l’épidémie ne se déclare, « 15. Ou 16 Canots de [Miamis] étant venus de Choüeguen [un poste anglais] chargés de 400 Barils d’Eau de vie, il s’en est trouvé dans un de ces Barils la peau entière d’une main d’homme. Cette nouvelle s’est repandüe dans le village, et y a causé beaucoup de surprise ». La découverte n’aurait toutefois pas empêché les Miamis de consommer l’alcool : « au bout de trois jours deux personnes qui se portoient bien le soir furent enterrés le lendemain ; Et pendant plus de trois semaines il en est mort au moins 4. par jour » (C11A, vol. 60, f. 444v-445). D’Arnaud mentionne ensuite que ce même « poison » affecte également les Ouiatanons et les Peanquishas, deux nations voisines. Alors que d’Arnaud voit dans cet événement le signe d’un empoisonnement organisé par les Anglais, le contexte plus général laisse plutôt penser qu’il s’agit des débuts de l’épidémie de petite vérole. Kelton remarque le même genre de discours chez les Cherokees, qui sont frappés par la variole en 1738-1739. Selon eux, ce serait le rhum des marchands de la Caroline du Sud qui serait responsable de la maladie. Il est toutefois peu probable que l’alcool soit la cause de l’épidémie de petite vérole : Kelton montre que les Autochtones auraient vu un lien entre les effets néfastes de la consommation d’alcool (une transgression envers les esprits) et l’arrivée d’une vague d’épidémies à la même période (Kelton 2015 : 86). Arnaud a ainsi pu récupérer ce discours afin de convaincre ses alliés que ce sont eux les victimes des manoeuvres des Anglais.

Dispersion et confinement : les moyens pris par les peuples autochtones pour ralentir la contagion

Les nations autochtones de la Nouvelle-France sont gravement touchées par l’épidémie qui se propage graduellement le long des voies de communication de l’alliance franco-amérindienne. Si les premiers groupes atteints par la maladie, comme les Iroquois, n’ont pas le temps de réagir, d’autres nations prennent des mesures de contrôle de l’épidémie lorsque leurs villages sont touchés, voire avant même que la petite vérole ne les affecte. La fragmentation des nations en petits groupes et la dispersion sur le territoire sont probablement les moyens les plus utilisés pour contrer l’épidémie de 1732-1734. Selon Paul Kelton, à cette époque, la principale réaction des Autochtones pour éviter de telles épidémies est l’évitement des communautés infectées. Il donne l’exemple de l’épidémie de 1748, où les Creeks réussissent à ralentir la propagation de la maladie en coupant les liens de communication entre leurs villages et en postant des sentinelles pour empêcher les individus infectés d’entrer dans les communautés saines (Kelton 2004 : 55 et 58). Garder ses distances avec les zones et les populations dans lesquelles sévit l’épidémie, surtout lors d’une éclosion de petite vérole, dont la propagation s’effectue par contact rapproché avec une personne infectée, se révèle alors être la meilleure stratégie utilisée par les populations autochtones.

La distanciation sociale mise en place par les nations autochtones de l’Acadie lors de l’épidémie de 1732-1734 est relativement bien documentée et nous permet de comprendre l’ampleur des mesures prises par ces communautés pour éviter la propagation de la petite vérole. Une lettre du gouverneur Monbeton de Brouillan, datée du 9 mars 1734, en dit long sur les moyens pris par les Autochtones de l’Île Royale, probablement des communautés micmaques, pour contrer l’épidémie. Il écrit : « La petite verole qui a regné à l’Isle Royale a empeché les Sauvages de s’assembler pour recevoir leurs presents. Ce n’est pas sans raison qu’ils la craignent : Elle est sans ressource pour eux. [Un représentant des Français] s’est rendu au Port Dauphin, avec les present pour les Villages de l’Isle et d’Antigoniech ; il n’y a trouvé qu’environ une 20ne. de Sauvages auxquels il a distribué ce qui revenoit à ces deux villages et qui se sont retirés sur le champ » (C11B, vol. 15, f. 10). Ce passage montre que les Autochtones cherchent à limiter le contact avec les Européens en n’envoyant qu’une petite ambassade pour récupérer les présents et autres marchandises emmenés par les Français et tâchent de limiter la durée de ces contacts. Une stratégie similaire peut être observée en Acadie continentale, où un officier français affirme avoir « esté informé que les Villages [autochtones] de l’Acadie, et ceux de la Baye des Chaleurs et Miramichy ne vouloient venir à l’Isle St. Jean pour chercher leurs presens, que lorsqu’ils sauroient que les personnes qui les y auroient aportées, se seroient retirées » (C11B, vol. 15, f. 10-10v). On assiste donc à la mise en place, par les Autochtones, d’une forme de « livraison sans contact », permettant un certain contrôle sur l’épidémie. Pour s’assurer qu’aucun Européen ne soit présent lorsqu’ils récupèrent leurs présents et marchandises, des Autochtones agissent comme éclaireurs pour surveiller la zone de livraison : « Ce Capitaine […] a raporté qu’il n’avoit trouvé au port la Joye que quelques Canots du Village de l’Isle St. Jean qui y estoient moins pour recevoir leurs presens, que pour aller avertir les autres villages que le Batiment qui estoit venu les apporter, estoit reparty. » (C11B, vol. 15, f. 10-10v). Un siècle et demi après le début de la colonisation française, les nations autochtones de l’Acadie semblent donc déjà habituées à prendre des mesures communes pour se protéger des épidémies.

À en croire les sources, les mesures prises par les Autochtones des Maritimes auraient été particulièrement efficaces. Le 30 juin 1733, Sébastien-François-Ange Le Normant de Mézy, administrateur colonial à Louisbourg, souligne que l’épidémie de petite vérole aurait eu un impact considérable sur les habitants de la forteresse et précise qu’elle sévit toujours « a lisle Royalle ou plusieurs personnes et beaucoup d’enfans en sont morts ». En revanche, il soutient qu’elle « ne s’est pas encore communiqué aux Sauvages de cette isle, s’etant toujours ten[us] eloignés des endroits ou elle a Été » (C11B, vol. 14, f. 132-132v). Les mesures de distanciation entreprises par les Autochtones de la région semblent donc être un succès. Le territoire même de l’Acadie devient possiblement une zone d’attraction pour les nations souhaitant échapper à l’épidémie. Les Français remarquent ainsi que les Abénaquis de Bécancour se dispersent pour fuir la maladie et que « [p]lusieurs d’entr’eux avoient abandonné leur village pour éviter la petite verole et s’en étoient allés à l’Acadie » (C11A, vol. 63, f. 8). Les Abénaquis restent ainsi à distance de la vallée laurentienne le temps que l’épidémie se résorbe.

D’autres nations utilisent la dispersion comme stratégie de contrôle de la propagation de la petite vérole. Dans les Grands Lacs et la vallée de l’Ohio, les Miamis se divisent lorsque la maladie, et la forte mortalité qu’elle entraîne, frappent trop durement les villages. L’épidémie de petite vérole y étant toutefois déjà très avancée, ces mesures connaissent moins de succès qu’en Acadie. Les sources françaises mentionnent à propos de l’épidémie que « c’est ce qui determina les Sauvages a s’en aller en hivernement, ou il en est mort quelques uns, mais pas en aussy grand nombre que dans les villages » (C11A, vol. 60, f. 445). Si la mortalité persiste, la dispersion des Miamis permet tout de même de diminuer considérablement le nombre de décès. À son retour d’hivernement, la Nation miamise se disperse et une partie de celle-ci quitte les villages situés sur les axes de communication français pour s’éloigner vers la rivière Blanche (Scioto), plus isolée. En 1733, ces Miamis expliquent aux Français « qu’ils reviendroient après l’esté et qu’ils n’avoient quittés que par rapport à la petite Verole » (C11A, vol. 59, f. 16). Les sources françaises ne permettent pas de savoir si la mortalité causée par la petite vérole chez les Miamis chute après cette relocalisation d’une partie de la communauté.

Une autre stratégie utilisée par les Autochtones de la Nouvelle-France pour tenter de limiter la propagation de l’épidémie est l’annulation des expéditions commerciales et militaires. Les expéditions militaires, qui prennent souvent la forme de raids menés conjointement par plusieurs nations et des Français, ainsi que les voyages diplomatiques et commerciaux où les individus peuvent parcourir de très grandes distances, sont en effet des occasions propices à la propagation de la petite vérole d’un territoire à l’autre. Les expéditions guerrières contre les ennemis de l’alliance franco-amérindienne se trouvent ainsi compromises par l’épidémie de petite vérole puisque les nations autochtones cherchent à les reporter ou à les annuler. Par exemple, le gouverneur Beauharnois, dans une lettre du 3 mai 1733, s’inquiète du potentiel échec d’une expédition contre les Renards (Fox ou Meskaquies). Il écrit ainsi : « Je comptois beaucoup sur les Miamis, Oüiatanons et Peanquichias, mais la mortalité pourra bien déranger mes projets » (C11A, vol. 59, f. 7). Les propos de Beauharnois font probablement référence tant à la chute drastique du nombre de guerriers de ces trois nations qu’au refus probable de ces groupes de participer à une guerre alors qu’une grave épidémie sévit dans leurs villages. De même, les peuples sioux annoncent en 1733 aux Français qu’ils n’enverront pas d’ambassade à Montréal, comme il est alors coutume de le faire, car ils sont victimes de la petite vérole (C11A, vol. 60, f. 438v). Les Français profitent toutefois de l’occasion pour décourager les voyages vers les colonies anglaises et ainsi retenir les Autochtones dans leur zone d’influence. L’intendant Gilles Hocquart, dans une lettre du 3 octobre 1733, mentionne que « [l]a petite vérole qui a courû en la nouvelle Angleterre a empesché les Sauvages du Sault Saint Louis, et du Lac des deux montagnes, d’y aller achepter cette années des écarlatines et leurs autres besoins ». À cela, il ajoute : « j’ay recommandé fortement a leurs missionnaires d’empescher autant qu’ils pourront ces sortes de voyages en employant les motifs de la Religion, et les autres qu’ils jugeront nécessaires » (C11A, vol. 60, f. 39v-40). Si la diminution des raids militaires de l’alliance franco-amérindienne défavorise les Français, l’isolement commercial que s’imposent les nations de la Nouvelle-France et qui est encouragé par les autorités coloniales semble servir leurs intérêts. Toutefois, cela permet probablement surtout aux nations autochtones de limiter la propagation de la petite vérole d’un territoire à l’autre.

Essoufflement et conséquences de l’épidémie

À partir de l’automne 1734, la situation semble tranquillement se résorber. Dans les mois qui suivent, les populations autochtones qui se sont dispersées sur le territoire retournent dans leurs villages. En janvier 1735, les Miamis, qui se sont divisés et isolés sur la rivière Blanche, se rassemblent et repartent dans leurs anciens établissements. Cela laisse voir que ces communautés se sont alors suffisamment remises de la maladie pour ne pas craindre l’éclosion d’une nouvelle épidémie en se regroupant (C11A, vol. 63, f. 6v). De même, les Abénaquis de Bécancour, qui se sont réfugiés en Acadie pour s’éloigner de l’épidémie qui sévissait dans la vallée laurentienne, se regroupent et reviennent dans leur village. Beauharnois et Hocquart écrivent à ce sujet que « cette maladie [la petite vérole] ayant cessé, ils sont tous revenus a leur village au commencement. du mois de septembre [1734] » (C11A, vol. 63, f. 8). Durant l’année 1735, les sources françaises montrent un retour progressif à la normale et les activités commerciales et militaires de l’alliance franco-amérindienne reprennent leur cours. Dès 1735, les expéditions franco-amérindiennes semblent reprendre contre les Renards (Fox) et les Chicachas (Chickasaw) : l’essoufflement de l’épidémie dans la région des Grands Lacs permet alors aux communautés autochtones d’entreprendre leurs activités militaires (C11A, vol. 63, f. 9). Cela semble indiquer que l’épidémie se serait estompée quelque part vers la fin de l’année 1734.

Bien qu’il n’existe aucune information précise à ce sujet, il apparaît néanmoins fort probable que l’épidémie de petite vérole continue de se propager vers l’intérieur du continent, suivant les réseaux d’échanges autochtones. Selon les « Winter Counts » de la nation Sicangu, une épidémie de maladie causant des éruptions cutanées sévit dans le nord des Plaines américaines en 1735 (Sundstrom 1997 : 309). Aux marges de la Nouvelle-France, certains indices abondent dans le même sens. En 1735, les Sioux semblent ainsi toujours victimes de l’épidémie de petite vérole, même si aucune source française ne le mentionne directement. Des individus de cette nation évitent d’entreprendre de longs voyages diplomatiques ou des expéditions guerrières, adoptant une stratégie similaire aux nations des Grands Lacs (C11A, vol. 63, f. 7v). La maladie, qui se propage le long du réseau d’échanges autochtone, se répand probablement bien au-delà des Plaines américaines, mais les sources françaises ne nous permettent pas de le confirmer. Des épisodes de petite vérole apparaissent également dans la seconde moitié des années 1730 : James Dashuk mentionne la présence de cas de variole dans la région au sud du lac Winnipeg en 1737 (Dashuk 2015 : 61) tandis que Kelton documente une épidémie chez les Cherokees en 1738-1739 (Kelton 2015 : 61). Si la correspondance coloniale française n’en fait pas mention, cela peut tout de même laisser penser que la pandémie de petite vérole dure jusqu’à la fin des années 1730 dans certaines parties de l’Amérique du Nord.

Les sources françaises ne révèlent que très peu d’informations sur le nombre de victimes autochtones de la petite vérole en Nouvelle-France lors de l’épidémie de 1732-1734. Différents documents permettent d’estimer les populations des Miamis, des Ouiatanons et des Peanquishas dans les premières décennies du xviiie siècle. Ces groupes seraient parmi les nations les plus touchées par la maladie. En 1718, trois ans après une épidémie de rougeole, les sources françaises mentionnent que les Miamis compteraient environ 400 hommes, tandis que les Ouiatanons et les Peanquishas compteraient entre 1000 et 1200 hommes (C11A, vol. 39, f. 361-361v). Cela porterait leur nombre total à 1600 individus pour les Miamis ainsi qu’entre 4000 et 4800 pour les Ouiatanons et les Peanquishas[3]. En 1733, une nouvelle estimation française compte « six ou sept Cent homme » (C13A, vol. 17, f. 258-262) pour les trois nations réunies, soit 2400 à 2800 individus. Pour ce groupe de nations, on voit déjà une diminution de plus de la moitié de la population. Finalement, en 1736, les Français dénombrent 200 guerriers chez les Miamis et les Peanquishas, et 300 chez les Ouiatanons, totalisant environ 2000 individus pour ces trois nations[4]. Si cette chute drastique de la population (près des deux tiers entre 1718 et 1736) n’est probablement pas le résultat unique de l’épidémie de 1732-1734 (ces nations sont affectées par plusieurs conflits durant la première moitié du xviiie siècle), elle montre tout de même que cette période constitue un moment critique pour les nations autochtones des Grands Lacs et de la vallée de l’Ohio. Ces quelques années mouvementées bouleversent les structures sociales et politiques de ces communautés qui cherchent à s’adapter au déclin démographique (Chassé 2020 : 65 à 68).

La petite vérole a des conséquences considérables sur les sociétés autochtones du xviiie siècle. Sur le plan religieux, Paul Kelton montre que chez les Cherokees, la petite vérole a un impact spirituel important. Cette nation développe la « smallpox dance », un rituel qui demande notamment aux participants de se confiner dans un village pour purifier les membres de la communauté et obtenir le pardon divin. La spiritualité devient ainsi, peut-être involontairement, un moyen de limiter la propagation de la maladie, en associant celle-ci à des esprits malins qu’il faut éviter (Kelton 2004 : 45). En plus d’influencer la spiritualité, les différentes épidémies, particulièrement celles du début du xviiie siècle, génèrent des changements sociaux et politiques chez certaines nations autochtones, notamment celles de la vallée de l’Ohio.

En adoptant la fragmentation des communautés et la dispersion sur le territoire, les Autochtones s’adaptent à l’apparition régulière d’épidémies et s’habituent à vivre régulièrement en petits groupes très mobiles. Sundstrom souligne que l’habileté sociale de certaines nations autochtones à se diviser et se regrouper est peut-être un moyen de gérer la chute démographique causée par les différentes épidémies (Sundstrom 1997 : 325). La dispersion sur le territoire contribue ainsi à la formation de nouvelles communautés et, par conséquent, à l’augmentation du nombre de chefs représentant ces différents groupes. La multiplication des chefs fragilise le pouvoir « central » des grands chefs de chaque nation et entraîne la création de mouvements de résistance dans plusieurs d’entre elles. Entre 1730 et 1754, on voit apparaître des conflits internes chez les Chactas, les Miamis et les Tsonontouans, où des chefs réussissent à former une coalition en influençant les divers petits groupes éparpillés sur le territoire. Les « révoltes » des chefs Le Soulier Rouge (1746-1747), La Demoiselle (1748-1751) et le Demi-Roi (1754) sont ainsi grandement facilitées par l’éparpillement des nations sur le territoire et par la multiplicité des chefs autochtones, qui sont des conséquences indirectes des épidémies de la première moitié du xviiie siècle, dont celle de petite vérole de 1732-1734[5] (Chassé 2020 : 109-110).

À la lumière des sources françaises, il est maintenant possible de mieux comprendre comment les épidémies de petite vérole, telle celle de 1732-1734, ont un impact sur les populations autochtones de la Nouvelle-France. On voit que ces épidémies, qui viennent des Européens, se propagent le long du réseau d’échanges autochtone pour contaminer en peu de temps un immense territoire. Dans la vie communautaire de plusieurs groupes autochtones, les activités quotidiennes ont lieu dans la promiscuité, ce qui peut favoriser la propagation de maladies telles que la petite vérole. L’apparition d’une telle épidémie, dans un contexte où peu d’individus sont immunisés, entraîne des conséquences dévastatrices. Les nations autochtones trouvent toutefois plusieurs moyens afin de limiter, voire d’arrêter la propagation de ces maladies. En pratiquant le fractionnement de leurs nations en petits groupes et la dispersion des communautés sur le territoire, ils amoindrissent les risques de contracter la petite vérole. D’autres stratégies, comme l’évitement et la distanciation, permettent apparemment à certaines populations, tels les Autochtones d’Acadie, d’être pratiquement épargnées par la maladie. L’épidémie de petite vérole a toutefois d’importants impacts sur les peuples autochtones touchés. Malgré le peu d’informations disponibles dans les sources françaises sur les populations autochtones de la Nouvelle-France, il est possible d’observer dans certains groupes une grande chute démographique durant la même période. L’étude de l’épidémie de petite vérole de 1732-1734 permet de mieux comprendre l’impact d’une telle crise sur les populations autochtones de l’Amérique du Nord et de montrer comment ces groupes ont établi des stratégies pour combattre la propagation de la maladie dans leurs communautés.

Parties annexes

Remerciements

Je souhaite remercier Maxime Gohier pour l’aide apportée lors de la production de cet article. Je veux également remercier les trois lecteurs anonymes pour leurs suggestions et commentaires sur la version précédente de l’article.

Note biographique

William Chassé est doctorant en histoire à l’Université Laval. Il a terminé sa maîtrise en histoire autochtone à l’UQAR en 2019. Son mémoire, intitulé Une « république de nations » : chefferie, pouvoir et rébellions chez les Autochtones de la vallée de l’Ohio sous le Régime français (1712-1754), traite des mouvements de résistance qui ont marqué les nations de la vallée de l’Ohio dans la première moitié du xviiie siècle. William Chassé se spécialise dans l’histoire politique et géographique des populations françaises et amérindiennes au Canada et aux États-Unis aux xviiie et xixe siècles. Il s’intéresse notamment aux phénomènes de mobilités chez ces deux groupes et étudie comment certains événements, tels que la Conquête, ont pu influencer les mouvements migratoires français et autochtones en Amérique du Nord.

Notes

-

[1]

Même si les sources françaises parlent plus souvent des « Cinq Nations », il est plus cohérent de les nommer « Six Nations » puisqu’elles ont adopté les Tuscaroras depuis 1714.

-

[2]

Les estimations présentées dans cet article suivent la méthodologie utilisée par Charles Callender (1978 : 625) dans le Handbook of North American Indians, où il estime que le nombre de guerriers représente environ 25 % de la population.

-

[3]

Toujours selon la méthode de Charles Callender.

-

[4]

L’historien Richard White analyse également ces documents sur les guerriers miamis dans son ouvrage Le Middle Ground, dans lequel il rassemble les Miamis, les Ouiatanons et les Peanquishas dans un même groupe, et traite de la chute démographique touchant ces populations dans la première moitié du XVIIIe siècle (voir White 2010 : 217 à 222).

-

[5]

Pour plus d’information sur la chefferie et les mouvements de résistances autochtones dans la vallée de l’Ohio entre 1712 et 1754, voir Chassé 2020.

Médiagraphie

- Archives nationales d’outre-mer (France). Série C11A, Correspondance générale, Canada, volumes 57, 59, 60 et 63.

- Archives nationales d’outre-mer (France). Série C11B, Correspondance générale, Île Royale, volumes 11, 12 et 14.

- Archives nationales d’outre-mer (France). Série C13A. Correspondance générale, Louisiane, volume 17.

- Archer, Seth. 2016. « Colonialism and Other Afflictions, Rethinking Native American Health History ». History Compass 14(10) : 511-521.

- Beaulieu, Alain. 1990. Convertir les fils de Caïn : Jésuites et Amérindiens nomades en Nouvelle-France, 1632-1642. Québec : Nuit Blanche Éditeur.

- Callender, Charles. 1978. « Shawnee ». Dans Handbook of North American Indians, vol. 15 – Northeast. Sous la direction de Bruce G. Trigger, 622-635. Washington : Smithsonian Institution : 622-635.

- Cameron, Catherine, Paul Kelton et Alan C. Swedlund, dir. 2015. Beyond Germs: Native Depopulation in North America. Tucson : University of Arizona Press.

- Carlos, Ann M. et Frank D. Lewis. 2012. « Smallpox and Native American mortality : The 1780s epidemic in the Hudson Bay Region ». Explorations in Economic History 49 : 277-290.

- Chassé, William. 2020. « Une “république de nations” : chefferie, pouvoir et rébellions chez les Autochtones de la vallée de l’Ohio sous le régime français (1712-1754) ». Mémoire de maîtrise, département de lettres et humanités, Université du Québec à Rimouski. https://semaphore.uqar.ca/id/eprint/1834.

- Crosby, Alfred W. 1976. « Virgin Soil Epidemics as a Factor in the Aboriginal Depopulation in America ». The William and Mary Quarterly 33(2) : 289-299.

- Crosby, Alfred W. 1986. Ecological Imperialism: The Biological Expansion of Europe, 900-1900. New York : Cambridge University Press.

- Daschuk, James. 2015. La destruction des Indiens des plaines : maladies, famines organisées et disparition du mode de vie autochtone. Québec : Presses de l’Université Laval.

- Delâge, Denys. 1991. Le pays renversé : Amérindiens et Européens en Amérique du Nord-Est 1600-1664. Montréal : Les Éditions du Boréal.

- Delâge, Denys. 2006. « Microbes, animaux et eau en Nouvelle-France ». Penser l’histoire environnementale du Québec. Société, territoire et écologie 9(1) : 114-139.

- Desjardins, Bertrand. 1996. « Demographic Aspects of the 1702-1703 Smallpox Epidemic in the St-Lawrence Valley ». Canadian Studies in Population 23(1) : 49-67.

- Dobyns, Henry F. 1983. Their Numbers Become Thinned : Native American Population Dynamics in Eastern North America. Knoxville : University of Tennessee Press.

- Dobyns, Henry F. 1993. « Disease Transfer at Contact ». Annual Review of Anthropology 22 : 273-291.

- Greer, Allan. 2018. Property and Dispossession: Natives, Empires and Land in Early Modern North America. Cambridge : Cambridge University Press.

- Kelton, Paul. 2004. « Avoiding the Smallpox Spirits: Colonial Epidemics and Southeastern Indian Survival ». Ethnohistory 51(1) : 45-71.

- Kelton, Paul. 2015. Cherokee Medicine, Colonial Germs: An Indigenous Nation’s Fight Against Smallpox, 1518-1824. Norman : University of Oklahoma Press.

- Larocque, Robert. 1991. « Une étude ethnohistorique et paléoanthropologique des épidémies en Huronie ». Thèse de doctorat, département d’anthropologie, Université de Montréal.

- Levasseur, Gisèle. 2009. « S’allier pour survivre. Les épidémies chez les Hurons et les Iroquois entre 1634 et 1700 : une étude ethnohistorique comparative ». Thèse de doctorat, département d’anthropologie, Université Laval. http://hdl.handle.net/20.500.11794/20978.

- Patterson, Kristine B. et Thomas Runge. 2002. « Smallpox and the Native American ». The American Journal of the Medical Sciences 323(4) : 216-222.

- Richter, Daniel K. 1992. The Ordeal of the Longhouse : The Peoples of the Iroquois League in the Era of European Colonization. Chapel Hill & London : University of North Carolina Press.

- Riley, James C. 2010. « Smallpox and American Indians Revisited ». Journal of the History of Medicine and Allied Sciences 65(4) : 445-477.

- Sundstrom, Linea. 1997. « Smallpox Used Them Up: References to Epidemic Disease in Northern Plains Winter Counts, 1714-1920 ». Ethnohistory 44(2) : 305-343.

- Swedlund, Alan C. 2015. « Contagion, Conflict, and Captivity in Interior New England : Native American and European Contacts in the Middle Connecticut River Valley of Massachussetts, 1616-2004 ». Dans Beyond Germs: Native Depopulation in North America. Sous la direction de Catherine Cameron, Paul Kelton et Alan C. Swedlund, 146-173. Tucson : University of Arizona Press.

- White, Richard. 2010. Le Middle Ground : Indiens, empires et républiques dans la région des Grands Lacs, 1650-1815. Toulouse : Anacharsis.

10.7202/1000800ar

10.7202/1000800ar