Résumés

Résumé

Dans cette note de recherche, les auteurs proposent quelques réflexions autour du processus d’élaboration d’une carte pour le Masko Cimakanic Aski, le territoire de la famille Coocoo près de la communauté Nehirowisiw de Wemotaci. Cette production va à l’encontre des cartes conventionnelles du territoire qui ont été produites dans une optique extractiviste. Ensemble, et à tour de rôle, les auteurs discutent des objectifs, du contenu et de l’idiome graphique de cette carte, de leur genèse et de la manière dont ils retravaillent les médiations de la carte entre le territoire et l’observateur.

Mots-clés :

- Atikamekw Nehirowisiwok,

- cartographie,

- territoires de chasse familiaux,

- toponymes,

- extraction du bois

Abstract

For this research note, the authors offer some reflections around the process of elaborating a map for the Masko Cimakanic Aski, the territory of the Coocoo family near the Nehirowisiw community of Wemotaci. This production stands in contra-distinction to conventional maps of the territory that have been produced through an ‘extractivist’ lens. Together, and in turn, the authors discuss the aims, content, and graphic idiom of this map, how these came about, and how they rework the map’s mediation between territory and observer.

Keywords:

- Atikamekw Nehirowisiwok,

- cartography,

- family hunting territories,

- toponyms,

- timber extraction

Resumen

En esta nota de investigación, los autores ofrecen algunas reflexiones sobre el proceso de producción de un mapa para el Masko Cimakanic Aski, el territorio de la familia Coocoo cerca de la comunidad Nehirowisiw de Wemotaci. Esta producción va a contracorriente de los mapas convencionales del territorio, que se han elaborado desde una perspectiva extractivista. Juntos, y por turnos, los autores discuten los objetivos, el contenido y el lenguaje gráfico de este mapa, su génesis y la forma en que reelaboran las mediaciones del mapa entre el territorio y el observador.

Palabras clave:

- Atikamekw Nehirowisiwok,

- cartografía,

- territorios familiares de caza,

- topónimos,

- extracción de madera

Corps de l’article

À l’automne 2020, nous avons entrepris de produire une carte du Masko Cimakanic Aski. C’est le nom donné au territoire habité de longue date par la famille Coocoo et ses proches, un morceau du Nitaskinan des Atikamekw Nehirowisiwok situé immédiatement au sud du Tapiskwan Sipi (rivière Saint-Maurice) et à l’est du Cocotesi Sakahikan (lac Châteauvert).

Le « nous », c’est moi, Christian Coocoo, coordonnateur du secteur culturel au Conseil de la Nation Atikamekw. Depuis plus de vingt ans, je travaille à renforcer nos liens avec notre histoire, notre culture, notre langue et notre territoire. La transmission intergénérationnelle est un défi important pour moi. Et le « nous » fait aussi référence à moi, Daviken, professeur à l’Université McGill. J’ai effectué des recherches historiques sur l’extractivisme et entrepris des projets historiques en collaboration avec les organisations autochtones Ngäbé et Buglé au Panama.

Au fur et à mesure de l’avancement du projet, d’autres personnes se sont jointes au travail : des personnes aînées de la famille Coocoo et des familles voisines : Charles Coocoo, Simon Coocoo, Richard Coocoo, Lise Dubé, Paul Niquay, Jos Ottawa ; des artistes : Raymond Weizineau et Christianne Birotté ; des designers : Karine Awashish et Anne Marchand ; des linguistes :Nicole Petiquay et Jeanette Coocoo, et des membres du Secrétariat au territoire du Conseil de la Nation Atikamekw (CNA) : Salomé Awashish et Gérald Ottawa. Dans l’ensemble, il s’agit d’un projet de collaboration.

Pour ce numéro spécial qui porte sur la cartographie autochtone, nous avons pensé qu’il serait intéressant de présenter certaines de nos réflexions sur la façon dont la carte de Masko Cimakanic Aski a vu le jour. Il s’agit en grande partie d’une production atikamekw : les seules personnes non atikamekw ayant participé à cet effort collectif sont Anne Marchand, professeure de design à l’Université de Montréal, ainsi que l’un des coauteurs de cette note de recherche. Bien que certaines dimensions de la carte soient conformes aux conventions standard, comme la vue à vol d’oiseau, ou l’échelle et la disposition uniformes des éléments géographiques, beaucoup de réflexion et de créativité ont été nécessaires pour développer un idiome de représentation cartographique qui résonnerait avec les sensibilités des Atikamekw. Mais les distinctions les plus importantes se situent peut-être au niveau du contenu et de l’orientation. Contrairement aux centaines de cartes et de représentations cartographiques existantes du Nitaskinan, la carte du Masko Cimakanic transmet l’intimité de l’histoire, des lieux et des personnes en relation avec le territoire familial des Coocoo. Elle ne vise pas à faciliter l’extraction des « ressources » du territoire, mais invite plutôt les gens à approfondir leur relation avec ce territoire. Elle ne s’adresse pas aux administrateurs, aux administratrices ni aux entreprises, mais aux membres de la Nation, et plus particulièrement à sa jeunesse.

Les origines des auteurs et autrices, la conception et l’intention derrière la carte, ainsi que ceux qui la consulte, tous ces éléments placent celle-ci dans un domaine en plein essor des cartographies autochtones. La pluralité est importante ici. Compte tenu de l’éventail des scénarios et des motivations, il s’agit d’un domaine de production exceptionnellement riche et diversifié. Il existe de nombreux exemples remarquables, mais il n’y a pas de modèle dominant ou de convention normative. Les travaux d’Annita Lucchesi Hetoevehotokk’e (2018), de Renee Pualani Louis et Moana Kahele (2017), et ceux de Margaret W. Pearce (2014, 2021) sont, pour nous, des points de départ particulièrement inspirants. Le développement dans ce domaine se fait par la réflexion plutôt que par la reproduction. Les cartographes actuels, et futurs, s’inspirent de ce que d’autres ont réalisé pour imaginer leurs propres stratégies et formes de représentation spatiale. Voilà l’intérêt intellectuel de documenter le processus, car la façon dont une carte est produite peut-être tout aussi instructive que l’image du territoire qu’elle présente. En tant que processus, la conceptualisation et la création de la carte de Masko Cimakanic Aski peuvent être considérées comme une sorte de tissage, au sens prêté à ce terme par Tim Ingold lorsqu’il a écrit au sujet de la relation entre le plan et le matériel dans le processus de création d’un artefact (voir le chapitre « On weaving a basket » dans Ingold 2000). Au lieu de suivre un modèle préétabli, la carte de Masko Cimakanic Aski, à l’instar du panier tissé d’Ingold, fut composée au gré des caractéristiques des éléments rassemblés par différentes personnes – symboles iconographiques, récits de vie, cartes de référence et représentations visuelles.

***

L’idée de produire une carte du Masko Cimakanic Aski (ci-après la carte du Masko) a émergé d’un projet plus large de réforme des programmes d’études coordonné entre la CNA et les écoles secondaires des communautés atikamekw. Le nouveau programme s’appelle Kiskinohamasowin Atisokana et il remplacera progressivement les cours existants d’univers social, soit l’histoire, la géographie et les sciences sociales, du secondaire I au secondaire IV. La première année du programme est fondamentale : elle développe des compétences en matière de culture orale et de transmission ; elle expose les jeunes Atikamekw à l’éventail et aux types d’histoires, de cosmogonies et de récits propres aux Nehirowisiwok ; elle passe en revue avec eux les différents mondes qui composent la société atikamekw. Ceux-ci incluent notamment des mondes enchevêtrés de la famille et du territoire.

C’est de ce terreau qu’a germé la carte Masko. L’objectif était de savoir comment transmettre aux élèves les caractéristiques, le fonctionnement et les responsabilités d’un territoire de chasse familial. Il s’agit là de questions complexes, comme en témoignent des générations de débats ethnographiques (pour une analyse récente, voir Morantz 2018), mais qui sont fondamentales. Le territoire familial est l’unité constitutive du Nitaskinan Atikamekw. Il est, pour la plupart des gens de la communauté, le principal point d’attachement à la vie sur le territoire. De plus, ces territoires constituent un support essentiel pour l’Atisokana, les récits et les histoires orales des Nehirowisiwok. Ces territoires sont généralement situés dans des sites précis ou se rattachent à certaines caractéristiques géographiques particulières du paysage. Nous voulions renforcer le lien entre les élèves et le territoire. Bien que développé en parallèle avec des cours de pédagogie du territoire, le Kiskinohamasowin Atisokana est principalement offert à l’intérieur des murs de l’École secondaire Nikanik. Et bien que ces murs soient bordés de grandes fenêtres qui donnent une vue sur les rivières, les montagnes et les forêts du territoire environnant, l’horizon ne s’étend pas très loin et l’oeil ne peut pas tout voir.

Le défi était ici celui de la transmission, à la fois la transmission entre les générations, des personnes aînées aux jeunes, et la transmission entre les espaces, de l’espace du noticimiw, le bois, à l’espace de la salle de classe.

Les cartes, bien sûr, sont des outils utiles pour ce type de travail. Au-delà de la remarquable variété des formes, au-delà des multiples contextes, circonstances et objectifs qui conditionnent la création d’une carte, sa fonction élémentaire est de mettre à la portée de l’observateur des territoires éloignés, ou des aspects indiscernables de ceux-ci. Nous pensions qu’une carte pouvait faire entrer dans le champ de vision des élèves les éléments suivants : les lieux de vie et les chemins de circulation d’une famille atikamekw ; les histoires propres aux Atisokana ; les sites de signification profonde et de sacralité ; ainsi que la beauté de l’aski, la terre. Notre problème était qu’une telle carte n’existait pas pour le territoire de la famille Coocoo – notre choix pour des raisons pratiques – ni pour aucun autre des quelque trente territoires familiaux qui composent le Nitaskinan.

Cela ne veut pas dire qu’il n’existait aucune carte du territoire de la famille Coocoo. Ce territoire figure, en effet, sur de nombreuses cartes.

***

Il s’avère que les terres sur lesquelles la famille Coocoo chassait et vivait ont été parmi les premiers territoires de la région du Haut Saint-Maurice à être cartographiés. Au cours de l’été 1829, un groupe d’arpenteurs britanniques, de Canadiens français et de canotiers haudenosaunee ont remonté la Tapiskwan à partir de Trois-Rivières, ont tourné à gauche au Manawan Sipi et ont traversé le lac Cocotesi en direction de la source de la rivière du Lièvre (Bouchette 1829). Leurs observations seront intégrées à la carte du Bas et du Haut-Canada dressée par Bouchette (Bouchette 1831). En 1847, l’Assemblée législative de la province du Canada charge John Bignell de cartographier plus en détail le cours supérieur du bassin versant de la Tapiskwan Sipi. Sa mission consistait à arpenter, à la chaîne et par observation astronomique, le chenal principal de la rivière et de ses affluents. Mais il devait aussi enregistrer et localiser les éléments de base nécessaires à l’établissement d’un régime d’extraction des ressources forestières. Il devait noter la composition en espèces de la couverture forestière, les chemins possibles et les obstacles au flottage du bois, ainsi que les sites potentiels des moulins (Assembly of the Province of Canada 1850 : 526-530). Ses journaux quotidiens (Bignell 1848), puis ses cartes (Bignell 1847) inscrivent, pour la première fois, ces éléments du Nitaskinan selon les conventions cartographiques dominantes de l’Empire britannique. En 1856, la région située entre Wemotaci et Manawan est cartographiée dans son intégralité (Cauchon 1856), puis à nouveau à la suite de l’étude détaillée de De La Chevrotière sur le Cocotesi Sakihakan et le Manawan Sipi (De La Chevrotière 1872).

Ces travaux d’arpentage ont servi de support à une nouvelle génération de cartes administratives. Celles-ci projettent de nouvelles divisions sur le territoire : ceux des comtés et des concessions forestières. En 1880, le territoire de la famille Coocoo est divisé en six polygones : Manouane n° 1 et 2 Sud et n° 2 Nord, Saint-Maurice n° 14 Ouest, Arrière Saint-Maurice n° 14 Ouest, Arrière Saint-Maurice n° L (Anonyme 1880). C’est la première fois que ce territoire est délimité et circonscrit par des lignes. Sur ces divisions s’est construit un régime d’exploitation forestière vieux de cent cinquante ans, qui a vu la plus grande partie du territoire de la famille Coocoo buchée à répétition depuis les années 1870. Au cours de cette période, la représentation cartographique de la région a été principalement axée sur le travail d’extraction forestière. Cela inclut notamment des générations de cartes d’inventaire forestier produites par les compagnies forestières et l’État. Celles-ci sont devenues de plus en plus précises au fil du temps. Les cartes forestières contemporaines produites par le gouvernement du Québec présentent une mosaïque de polygones dont la densité et le détail dépassent les limites de la lisibilité. Aujourd’hui, elles sont intégrées dans la plateformes numérique « Forêt ouverte » qui relie ces lieux et ces parcelles à des vastes ensembles de données spatiales qui permet la production rapide de cartes, tant numériques que physiques, à différentes échelles (Forêt ouverte s.d.).

Figure 1

Concessions forestières des comtés de St-Maurice et Champlain, 1880 [détail]

Figure 2

Ministère des terres et forêts [détail]

Toutefois, ces cartes demeurent très sélectives quant aux aspects du territoire de la famille Coocoo qui étaient enregistrés et représentés graphiquement. Leur principal objectif était de déterminer la position et la quantité de matière ligneuse destinée à devenir du bois de sciage ou de la pâte à papier. C’est autour de cette matière que fut élaboré le système fiscal et administratif des redevances et des concessions forestières au Québec. Ainsi, depuis les premières cartes produites par John Bignell jusqu’aux fichiers numériques actuels, le mode dominant de représentation cartographique a traduit le territoire de la famille Coocoo en termes de mètres cubes de matière ligneuse, de distribution des espèces et des classes d’âge, de parcelles de concessions et d’infrastructures, le tout posé sur des cartes de base montrant la topographie et les eaux de surface. Ces cartes sont à la fois des représentations du territoire ainsi qu’une projection de celui-ci. Elles transmettent une image du paysage aux yeux d’observateurs éloignés, mais elles sont également le produit de ce qu’ils veulent voir. Les « cartes extractivistes » sont, en fait, les artefacts de ce que Gavin Bridge appelle un imaginaire des ressources, une vision du monde dans laquelle « l’espace est réinscrit dans l’image de la marchandise » (Bridge 2001 ; voir aussi Éthier, dans ce numéro).

Outre les cartes forestières, les autres cartes du territoire de la famille Coocoo comprennent les feuillets pertinents des séries topographiques générales des gouvernements canadien et québécois, les cartes établies pour délimiter et administrer les réserves de castors dans les années 1940 et 1950. Elles comprennent également les cartes administratives et cadastrales qui tracent les limites des unités administratives et les différentes formes d’occupation liées à la propriété en fief simple, aux baux sur les terres publiques, aux pavillons de chasse, notamment le Club Oriskany, et aux Zones d’exploitation contrôlées (ZEC), telles celles de Frémont et de Grand Brochet. Au-delà de la diversité des thèmes, des dates de publication et des qualités graphiques, toutes ces cartes ont une fonction commune : elles placent le territoire de la famille Coocoo, ou un aspect spécifique de celui-ci, sous le regard, et donc l’administration, d’entités extérieures.

Si elles rendent le territoire lisible, et donc administrable en tant que réservoir de ressources, elles effacent presque entièrement la famille Coocoo et d’autres familles de leurs territoires. À en croire ces cartes, la présence atikamekw dans la région se limiterait à une infime partie de leur territoire – minuscule polygone déterminée par les frontières de la réserve de Wemotaci. De plus, comme ces cartes ont été conçues pour soutenir l’administration des régimes extractivistes et d’autres régimes de gouvernance, elles mettent l’accent sur la précision et les unités standardisées. La simplification étatique dans le domaine de la représentation spatiale ne laisse cependant aucune place à la complexité vivante d’un territoire familial atikamekw nehirowisiw. Les animaux, la flore, les manitowok, les eaux et les montagnes, leurs relations, les histoires et les mémoires de ces relations, tout cela aussi est complètement éliminé de la carte[1].

Aucune de ces cartes n’allait permettre d’accomplir le travail dont nous avions besoin.

***

Ma principale préoccupation (Christian) n’était pas l’industrie du bois ou le gouvernement, mais les jeunes adolescents et adolescentes qui entraient à l’école secondaire. Le défi ici n’était pas de révéler le territoire atikamekw nehirowisiw aux étrangers, mais plutôt d’accomplir le travail de transmission et de régénération culturelle au sein de la société atikamekw nehirowisiw. La carte est un outil utile. Elle transmet efficacement une vision du territoire. Elle le rend visible, ce qui fonctionne avec les plus jeunes. Le problème, c’est que les cartes existantes ne me parlaient pas. Je les considérais comme froides, inaccessibles. Elles manquent de vie, celle des gens, des animaux et d’autres personnes qui habitent le territoire de ma famille. Je n’y reconnaissais pas mon territoire. Et si je me sentais ainsi, qu’en penseraient les jeunes ?

Nous voulions donc une carte qui parle aux gens. Nous avons imaginé un autre type de perspective. Au lieu de répondre aux besoins projetés de l’État et du capital sur le territoire, cette carte essaierait de capturer la communication du territoire vivant lui-même. J’ai (Christian) inventé l’expression « Le territoire te parle » pour la carte que nous imaginions. Elle se situe quelque part entre un principe de conception, une métaphore et une réalité. Comprendre qu’un territoire est vivant, c’est aussi comprendre qu’il est communicatif. Nous voulions d’une manière ou d’une autre capturer et relayer cette idée sur la carte. En pensant à cela et aux enfants dans la classe, j’ai (Daviken) pensé qu’en fait la carte pourrait fonctionner comme une invitation. Elle pourrait être « une carte d’invitation », une carte qui entrerait dans l’esprit des élèves et les encouragerait à se rendre sur les territoires de leurs familles respectives, à en faire l’expérience directe et à en apprendre davantage sur les histoires et les vies qui les habitent auprès des membres de la famille et des personnes aînées.

Avec ces idées naissantes, nous avons commencé à travailler sur la carte. Dès le départ, le choix s’est porté sur le territoire de la famille Coocoo. Cela a été fait pour des raisons pratiques – commencer par le territoire que je (Christian) connaissais le mieux. Mais rétrospectivement, ce qui apparaissait à l’époque comme une question d’utilité était tout autant une question d’intimité. Si la carte devait être l’expression d’un territoire – « Le territoire te parle » – elle avait besoin de quelqu’un d’enraciné en son sein pour relayer sa voix. Je (Christian) connaissais le territoire par expérience, pour y avoir grandi, pour l’avoir parcouru avec mes parents, mes tantes et mes oncles et, surtout, avec nimocom, mon grand-père, Mathias. Je le connaissais aussi par les histoires et les conversations sur ses différents lieux, sur ce qui s’y était passé. Pour la carte, je suis allé parler à mon oncle Richard Coocoo qui était à l’époque le ka nikaniwitc, le responsable du territoire de la famille, l’homme qui connaissait le territoire dans ses moindres recoins pour l’avoir parcouru avec nimocom Mathias et nimocom Narcisse dans sa jeunesse, puis pendant de nombreuses années depuis. J’ai aussi consulté mon oncle Charles, ma tante Jeanette, mon père Simon, pour leur demander leur avis sur les lieux et les histoires que cette carte devrait montrer. C’est Charles qui a suggéré son titre, le Masko Cimakanic Aski, qui se traduit littéralement par « l’ours qui veille sur la terre », car c’est aussi le nom qui a été donné à une aire protégée que la famille s’efforce d’établir. J’ai également contacté des membres d’autres familles avec lesquelles nous avions des liens étroits, des personnes aînées comme Lise Dubé, Jos Ottawa et Paul Niquay, dont les propres ancêtres avaient été invités sur ce territoire, qui y avaient chassé, piégé et campé avec ma famille, et dont les récits sur le territoire s’intègrent aux nôtres.

Pendant ce temps, je (Daviken) commençais à réfléchir aux caractéristiques graphiques de la carte. L’une des questions à aborder était celle de la perspective, une question qui soulève le problème plus large de la relation entre intimes et étrangers dans la production de cartes des territoires autochtones. Le noeud du problème est la distinction entre les vues externes d’un territoire, telles que les cartes étatiques ou conventionnelles, et les vues internes d’un territoire, telles que celles de personnes comme Christian et sa famille. Rappelons que la vue verticale du haut vers le bas n’est pas, à la base, une convention esthétique. Elle a une fonction. Elle permet de situer précisément les éléments dans une grille universelle. Il s’agit d’une technologie nécessaire à l’administration et à la médiation du territoire par l’État. La vue horizontale du territoire est celle de la personne qui marche à sa surface, dans une forêt, sur le plan d’une rivière, ou peut-être, de manière légèrement oblique, qui regarde le territoire depuis un promontoire ou le sommet d’une montagne. En matière de représentation graphique, cela s’apparente à une peinture de paysage, à un diorama ou à certaines vues en 3D rendues par des plateformes de cartographie numérique telles que Google Earth. L’attrait des vues horizontales et quasi horizontales réside dans le fait qu’elles reproduisent implicitement la position et la perspective d’un spectateur imaginaire situé dans un paysage donné (voir également Pearce et Louis 2008). Cela s’accordait avec nos premières discussions sur la transposition des étudiants dans le territoire par le biais de leur imagination.

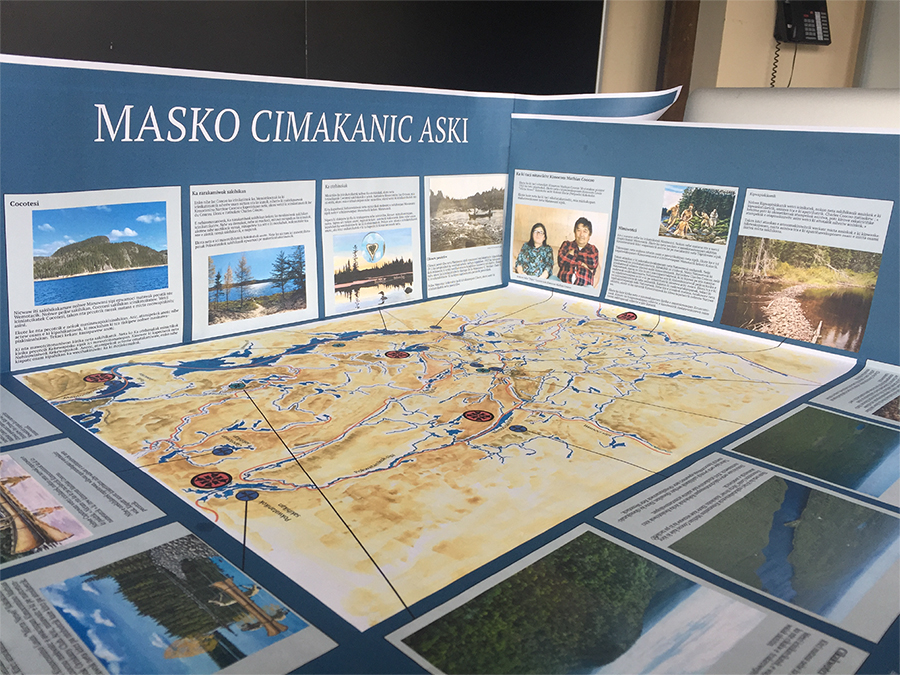

Figure 3

La carte de Masko Cimakanic Aski, pliée

Finalement, nous avons choisi de ne pas choisir. Nous avons plutôt décidé de combiner les vues verticales et horizontales sur une même carte. Cela a déjà été fait, parfois avec beaucoup de sophistication et d’efforts, comme les cartes diorama de différentes villes du monde du photographe japonais Sohei Nishino, qui présentent un assemblage en mosaïque de photographies de personnes et de scènes de rue, la vue horizontale, disposées d’une manière qui évoque l’organisation d’une carte conventionnelle (Nishino). Notre combinaison était plus simple. Une vue verticale du territoire de la famille Coocoo occupe le plan central de la carte. Autour des quatre côtés de ce plan, une série de quatorze panneaux présentent des vues horizontales de territoires, de personnes ou de scènes accompagnées d’un bloc de texte produit par Christian. Ces côtés sont disposés de telle sorte qu’ils peuvent être repliés vers le haut pour créer quatre murs qui encadrent la carte. Des lignes relient des icônes, indiquant la localisation de chaque lieu, au panneau correspondant.

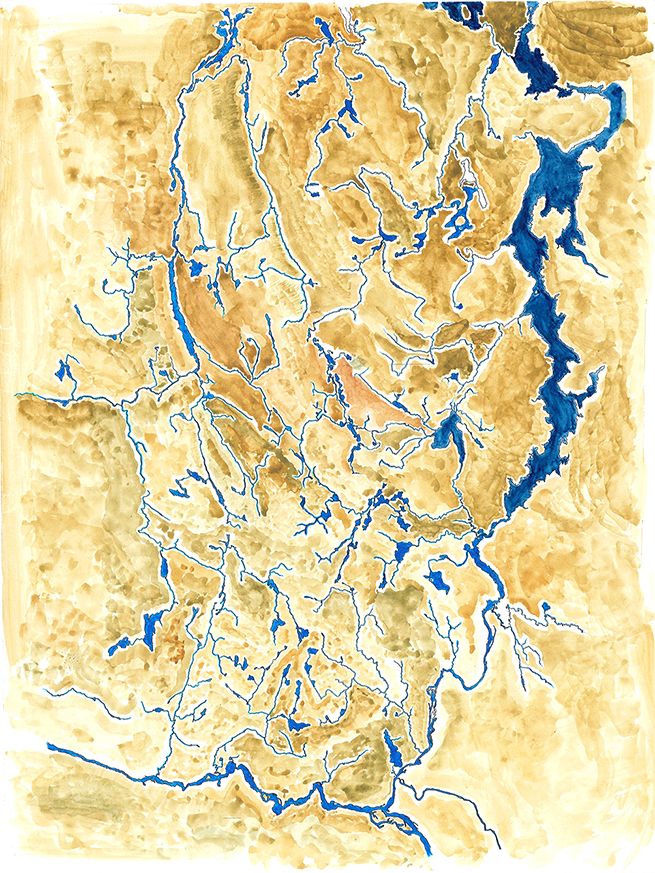

La couche de base de la carte a été tracée à la main sur une feuille de vélin collée à deux cartes topographiques à l’échelle 1:50 000 produites par la société de cartographie JLC Géomatique, de Gatineau. Seule l’hydrographie des lacs et des grands étangs, des rivières et des ruisseaux y a été dessinée. La figure résultante, un maillage complexe et monochrome de lignes, a été transposée sur une grande feuille de papier épais, puis coloriée à la main. Une palette d’aquarelles dans les tons de terre a été choisie comme support, principalement pour ses qualités fluides et organiques. L’objectif est d’évoquer, sans la reproduire, la texture de la topographie locale ; de transmettre un certain sentiment pour le paysage, mais de le laisser indéfini afin que les eaux encrées avec plus de précision ressortent. L’accent mis sur les eaux est délibéré. L’accent mis sur les rivières, les ruisseaux et les lacs clarifie ce que Sylvie Vincent (2004 : 140), parlant des peuples algonquiens au sens large, a appelé la symbiose entre les peuples et les rivières.

Le travail de traçage, de coloriage et d’encrage de la carte de base a permis de comprendre à quel point les eaux structurent le territoire. C’est quelque chose que nous oublions lorsque nous voyageons le long des nombreux chemins forestiers qui couvrent maintenant la région. Nous croisons constamment les cours d’eau sans les suivre. Se déplacer le long des eaux qui jalonnent le territoire a longtemps défini les itinéraires des Atikamekw Nehirowisiwok et donc, leur territorialité[2]. Les mahonan, les itinéraires d’été, et les mosteskano, les itinéraires d’hiver, suivaient les cours d’eau. Les campements et les kice matakan, les lieux de rencontre, étaient établis au bord des lacs et des rivières, toujours à des endroits stratégiques, avec un accès facile à des sources abondantes de poissons, d’animaux ou de matériaux nécessaires, tels l’écorce de bouleau et les racines de cèdre ou d’épinette, ou en vertu de leur emplacement à la croisée de différents itinéraires. J’ai (Christian) passé quelques mois à rassembler des informations sur les itinéraires et les campements de ma famille. Je connaissais déjà certaines de ces informations, mais pour en dresser un portrait plus complet, j’ai dû parler à mon père, à mes oncles et tantes et à d’autres personnes aînées. J’ai également eu accès aux cartes et aux enregistrements réalisés au début des années 1980 dans le cadre des études sur l’occupation et l’utilisation du territoire du Conseil Atikamekw et Montagnais. Ces archives comprenaient des enregistrements de mon grand-père Mathias et de mes oncles Richard et Charles, alors jeunes, ainsi que les cartes sur lesquelles ils avaient indiqué leurs itinéraires, leurs lignes de trappe et leurs campements.

Figure 4

Carte de Masko Cimakanic, tracé des cours d’eau

Figure 5

Carte de base en couleur Masko Cimakanic, 27 novembre 2020

C’est au cours de ces mêmes conversations avec les membres de ma famille que nous avons décidé du contenu des quatorze panneaux qui illustrent différents aspects de notre territoire. Il y a ici des biographies d’Anciens aujourd’hui disparus. Des histoires de camps où nous nous retrouvions avec les familles Ottawa, Laloche, Flamand et Nequado, des camps qui étaient importants pour nos aînés et aînées, mais qui ont été perdus au profit des clubs de chasse, et des camps où nous nous retrouvons aujourd’hui. Il y a des lieux marqués par des chasses exceptionnelles, par des victoires anciennes sur des groupes de guerriers iroquois, par le travail des animaux, ainsi que d’autres sites, montagnes et lacs, qui sont animés par l’Esprit et sont donc sacrés.

J’ai également rassemblé le plus grand nombre possible de toponymes originaux. Il était impératif que les ruisseaux, les rivières et les lacs puissent retrouver leurs noms propres, car trop d’entre eux avaient été effacés et remplacés au fil du temps. Ainsi : Cocotesi, Wemoci, Pokwatanikok, Pitopekok. Et non pas : Châteauvert, Frémont, Oriskany, Bréhard. L’origine des noms de lieux officiellement enregistrés par la Commission de toponymie du Québec est souvent incertaine. Prenons l’exemple du lac Châteauvert ou du lac Frémont. D’après la Commission, ce sont des noms qui ne renvoient à rien. Cependant, nos toponymes sont précis. Ils renvoient à l’histoire d’un site donné, à son caractère, à sa personnalité. Ils fonctionnent comme des pistes menant à des histoires plus longues. Un jeune Atikamekw Nehirowisiw n’a qu’à poser la simple question « Pourquoi ce nom ? » pour commencer à rentrer dans la grande toile d’histoires qui couvrent le territoire et qui servent de lien de transmission d’une génération à l’autre.

Une fois ces éléments rassemblés, nous avons commencé à assembler la carte. Les toponymes ont été étiquetés. Les mahonan ont été tracés. J’ai (Christian) écrit les textes courts pour chacun des quatorze panneaux qui font référence à quatorze atisokana particulièrement importants pour la famille. Ils sont évidemment très condensés. Mais l’objectif n’était pas de relater toute l’histoire associée à chaque lieu ; cela doit se faire au cours d’une conversation, de préférence sur place. Ils ont plutôt été rédigés de manière à susciter l’intérêt du spectateur, à l’encourager à en apprendre davantage, à voyager dans le territoire. Nicole Petiquay, ma collègue au CNA, et ma tante Jeanette Coocoo, toutes deux linguistes Atikamekw Nehirowisiw, très compétentes et expérimentées, ont révisé et validé le Nehirowinowin écrit, la langue des Atikamekw Nehirowisiwok.

Figure 6

Icône « Atisokana »

Figure 7

« Ka otehinakak »

J’ai (Daviken) créé une première série de symboles pour les camps et les lieux de rencontre, les montagnes sacrées et le site des histoires. Il s’agissait d’icônes de base qui étaient utiles, mais quelque peu anonymes, et parce qu’elles avaient été développées par un étranger, elles étaient par définition distantes. Cette première série fut abandonnée au profit d’une deuxième produite par Christiane Biroté de l’Atelier Tapiskwan. Les icônes qu’elle a développées expriment des conventions qui sont indubitablement atikamekw. Elles confèrent à la carte une esthétique ancrée au lieu. Il en va de même pour l’ensemble des peintures figuratives réalisées par Raymond Weizineau, peintre et artiste d’Opitciwan, qui racontent visuellement les histoires associées à certains lieux. L’une d’entre elles, réalisée pour le panneau Ka otehinakak, joue sur le thème de la projection cartographique, en représentant l’île de Ka otehinakak à la fois horizontalement et verticalement. Nous avons donc ici une vue de haut en bas de l’île, à l’intérieur d’une peinture alignée horizontalement, qui est elle-même intégrée dans un panneau horizontal lié à une carte alignée verticalement.

***

La carte Masko Cimakanic Aski, comme beaucoup d’autres formes de production cartographique autochtone, est une création hybride. Elle présente un assemblage hétérogène de caractéristiques non autochtones et atikamekw nehirowisiwok. D’une part, elle s’inspire des conventions formelles et des codes graphiques d’une tradition cartographique plus conventionnelle et hégémonique. L’échelle est précise. Les lieux sont positionnés sur un plan cartésien d’axes x et y. Elle présente une symbologie cohérente d’icônes. D’autre part, elle adopte une forme de projection mixte et un langage graphique non conventionnels dans la mesure où ils sont le fruit d’une création artistique qui s’oppose aux codes et aux formes dominantes. Dans un sens plus profond cependant, la carte de Masko Cimakanic Aski se distingue des cartes existantes du territoire de la famille Coocoo par la façon dont elle retravaille les relations entre le territoire et la carte. Les douzaines, voire les centaines de cartes existantes servent toutes de lentilles qui placent le Masko Cimakanic Aski sous le regard de personnes tierces : administrateurs de l’État, ingénieurs forestiers, techniciens de l’entreprise, chasseurs de gibier allochtones, etc. Ils en extraient une vision du Nitaskinan. La carte de Masko, en revanche, réorganise les arrangements dominants entre la carte et le territoire, entre le producteur et le spectateur, entre l’intérieur et l’extérieur. Ici, c’est la technologie de représentation spatiale de l’étranger, la carte, que les Atikamekw Nehirowisiwok s’approprient. Au lieu de transmettre le territoire à la vue des étrangers, les mouvements de la carte de Masko sont plus circulaires. Il s’agit d’une carte qui renvoie une nouvelle vision du territoire à celles et ceux qui le connaissent déjà d’une autre manière. Les principaux producteurs et spectateurs de la carte de Masko font partie de la même communauté, partagent des sensibilités similaires et des relations communes avec la terre. Ce sont là les bases fondamentales, mais différentes, qui ont sous-tendu ce processus de bricolage collectif et de création cartographique. Sylvie Poirier, Benoit Ethier et d’autres nous ont appris à être attentifs à la nature enchevêtrée des engagements autochtones avec les territorialités du capital et des États colonisateurs (Dussart et Poirier 2017 ; Ethier 2020). Le processus qui a donné naissance aux cartes de Masko, ses objectifs, les circonstances de sa production, les choix de représentation qu’il a faits, rejoint ce type d’enchevêtrement.

Parties annexes

Notes biographiques

Christian Coocoo est originaire de la communauté atikamekw de Wemotaci, au Québec. Formé en anthropologie à l’Université Laval de Québec, il est coordonnateur des Services culturels au Conseil de la Nation Atikamekw depuis 1998. Il travaille activement à la valorisation et à la pérennisation de la culture de sa nation. Il initie et coordonne des d’activités de documentation, de transfert et de rayonnement sur l’histoire, les savoirs et les savoir-faire traditionnels atikamekw. Il collabore également depuis plusieurs années à différents projets de recherche avec des organismes et des chercheurs de différentes universités. ccoocoo@atikamekwsipi.com

Daviken Studnicki-Gizbert, Ph.D. (Yale, 2001) enseigne l’histoire environnementale, latino-américaine et mondiale à l’Université McGill à Montréal. Ses recherches ont porté sur les débuts du commerce capitaliste dans l’Atlantique ibérique, sur l’histoire longue durée de l’extraction des ressources au Mexique et sur l’industrie minière canadienne contemporaine en Amérique latine. Il participe actuellement à des projets d’histoire et de cartographie en collaboration avec le Congreso Ngäbé, Buglé y Campesino de la Región Norte de Santa Fé (Panama) et le Conseil de la Nation Atikamekw (Québec). Parmi ses publications, mentionnons : The Three Deaths of Cerro de San Pedro: Four Centuries of Extractivism in a Small Mexican Mining Town (The University of North Carolina Press, 2022). daviken.studnicki-gizbert@mcgill.ca

Notes

-

[1]

La traduction la plus proche, bien qu’imparfaite, de « manitowok » est celle d’une entité non humaine – l’énergie de la forêt. Voir Éthier 2017.

-

[2]

Voir l’article de Sylvie Poirier dans ce numéro ainsi que la thèse de doctorat de Justine Gagnon (2019) sur les parcours fluviaux des Innus de la Côte-Nord.

Bibliographie

- Anonyme. 1880. Concessions forestières des comtés de St-Maurice et Champlain. BANQ P228, S1, P28.

- Assembly of the Province of Canada. 1850. Appendix to the Ninth Volume of the Journals of the Legislative Assembly of Canada. Part 2. Appendix W. Toronto : Rollo Campbell Printer.

- Bignell, John. 1831. To His most Excellent Majesty King William IVth, this map of the provinces of Lower & Upper Canada, Nova Scotia, New Brunswick, Newfoundland & Prince Edward Island, with a large section of the United States. London : James Wyld.

- Bignell, John. 1847. Section III [Rivière St-Maurice de la Rivière Flamand à Wemontachingue]. BANQ E21, S555, SS1, SSS18, P14/5.

- Bignell, John. 1848. Carnet 34: Saint-Maurice. BANQ E21, S60, SS2, P34.

- Bouchette, Joseph. 1829. Carnet 15 – Explorations. BANQ. E21 S60 SS3 PE15.

- Bridge, Gavin. 2001. « Resource Triumphalism: Postindustrial Narratives of Primary Commodity Production ». Environment and Planning A: Econony and Space 33(12) : 2149-2173.

- De La Chevrotière, A.-H. Télesphore. 1872. Carnet 62. Rivière Manouan 1ère exploration. BANQ E 21, S60, SS2, P62.

- Dussart, Françoise et Sylvie Poirier. 2017. Entangled Territorialities: Negotiating Indigenous Lands in Australia and Canada. Toronto : University of Toronto Press.

- Éthier, Benoit. 2017. « Orocowewin notcimik itatchowin. Ontologie politique et contemporanéité des reponsabilitiés et des droits territriaux chez les Atikamekws Nehirowisiwok (Haute-Mauricie, Québec) dans le contexte des négociations territoriales globales ». Thèse de doctorat, département d’anthropologie. Université Laval.

- Éthier, Benoit. 2020. « Analyzing entangled territorialities and Indigenous use of maps: Atikamekw Nihirowisiwok (Quebec, Canada) dynamics of territorial negotiations, frictions, and creativity ». The Canadian Geographer 64(1): 32-48.

- Forêt ouverte. s.d. « Carte écoforestière à jour ». https://www.foretouverte.gouv.qc.ca/, consulté le 13 mars 2024.

- Gagnon, Justine. 2019. « Nitshissituten. Mémoire et continuité culturelle des Pessamiulnuat en territoires inondés ». Thèse de doctorat, sciences géographiques, Université Laval.

- Hetoevehotokk’e Lucchesi, Annita. 2018. « “Indians Don’t Make Maps”: Indigenous Cartographic Traditions and Innovations ». American Indian Culture and Research Journal 42(3) : 1-16.

- Ingold, Tim. 2000. The Perception of the Environment: Essays on Livelihood, Dwelling and Skill. London : Routledge.

- Legislative Assembly of the Province of Canada. 1850. Appendix to the Ninth Volume of the Journals of the Legislative Assembly of the Province of Canada. Part 2. Toronto : Rollo Campbell, Printer.

- Louis, Renee Pualani et Moana Kahele. 2017. Kanaka Hawai’i cartography: Hula, navigation, and oratory. Eugene : Oregon State University Press.

- Ministère des Terres et Forêts. 1976. Carte Forestière. 1:20 000. 31 P/12 N.O.

- Morantz, Toby. 2018. « Foreword: Remembering the Algonquian Family Hunting Territory Debate ». Anthropologica 60(1) : 10-20.

- Nishino, Sohei. s.d. « Diorama Map ». https://soheinishino.net/dioramamap, consulté le 8 juin 2022.

- Pearce, Margaret W. 2014. « The Last Piece is You ». Cartographic Journal 51(2) : 107-122.

- Pearce, Margaret W. 2021. « What shall we map next? Expressing Indigenous geographies with cartographic language ». Dans Mapping the Unmappable? Cartographic Explorations with Indigenous Peoples in Africa. Sous la direction de Ute Dieckmann, 317-339. Bielefeld : Transcript Verlag.

- Pearce, Margaret W. et Renee Pualani Louis. 2008. « Mapping Indigenous Depth of Place ». American Indian Culture and Research Journal 32(3) : 107-126.

- Vincent, Sylvie. 2004. « Apparent Compatibility, Real Incompatibility: Native and Western Versions of History – the Innu Example ». Dans Figured Worlds: Ontological Obstacles in Intercultural Relations. Sous la direction de J. R. Clammer, Sylvie Poirier et Eric Schwimmer, 132-147. Toronto : University of Toronto Press.

Liste des figures

Figure 1

Concessions forestières des comtés de St-Maurice et Champlain, 1880 [détail]

Figure 2

Ministère des terres et forêts [détail]

Figure 3

La carte de Masko Cimakanic Aski, pliée

Figure 4

Carte de Masko Cimakanic, tracé des cours d’eau

Figure 5

Carte de base en couleur Masko Cimakanic, 27 novembre 2020

Figure 6

Icône « Atisokana »

Figure 7

« Ka otehinakak »

![Concessions forestières des comtés de St-Maurice et Champlain, 1880 [détail]](/fr/revues/reauto/2025-v53-n2-reauto09874/1116509ar/media/2430590.jpg)

![Ministère des terres et forêts [détail]](/fr/revues/reauto/2025-v53-n2-reauto09874/1116509ar/media/2430591.jpg)

10.7202/1037517ar

10.7202/1037517ar