Résumés

Résumé

Fondée en 1974, Philosophiques s’est établie comme une revue phare pour la philosophie d’expression francophone au Québec. Son cinquantième anniversaire est l’occasion de revenir sur un demi-siècle d’articles, de comptes rendus d’ouvrages et de dossiers thématiques publiés dans ses pages. À cet effet, nous présentons ici les résultats d’une analyse thématique informatique du corpus complet de la revue à ce jour, soit 1569 textes à contenu philosophique. Cette analyse, réalisée à l’aide de deux algorithmes de modélisation thématique, la LDA et Top2Vec, est aussi l’occasion de comparer les performances de ces deux types d’approches. Les résultats révèlent la diversité des sujets traités dans la revue depuis la Révolution tranquille. L’évolution de ces thématiques au fil du temps met en lumière les différentes influences et les courants qui ont marqué la philosophie québécoise contemporaine, contribuant ainsi à une meilleure compréhension de l’histoire de la pensée philosophique au Québec.

Mots-clés :

- thème,

- lecture et analyse thématique de texte assistées par ordinateur,

- LATAO,

- word2vec,

- doc2vec,

- Top2Vec,

- allocation de Dirichlet latente,

- LDA,

- réseau de neurones artificiel

Abstract

Founded in 1974, Philosophiques has established itself as a leading journal of French-speaking philosophy in Quebec. Its fiftieth anniversary provides an opportunity to look back on half a century of articles, book reviews and thematic dossiers published in its pages. To this end, we present here the results of a computer-assisted thematic analysis of the complete corpus of the journal to date, comprising 1569 texts of philosophical content. This analysis carried out using two thematic modeling algorithms, LDA and Top2Vec, also provides an opportunity to compare the performance of these two approaches. The results reveal the diversity of topics addressed in the journal since the Quiet Revolution. The evolution of these topics over time highlights the various influences and currents that have marked contemporary Quebec philosophy, thus contributing to a better understanding of the history of philosophical thought in Quebec.

Keywords:

- Topic,

- computer assisted thematic analysis of texts,

- CATAT,

- word2vec,

- doc2vec,

- Top2Vec,

- latent Dirichlet allocation,

- LDA,

- artificial neural network

Corps de l’article

À la mémoire de Jean-Guy Meunier

1. Introduction

Philosophiques fête ses cinquante années d’existence. Cette revue aura été cruciale pour la communauté philosophique québécoise. Fondée en 1974 par Yvon Lafrance, alors à l’Université d’Ottawa, la revue devenait, dès 1976, l’organe de la Société de philosophie du Québec (SPQ). D’ailleurs, le conseil d’administration de Philosophiques est demeuré depuis celui de la SPQ elle-même. Au rythme de deux volumes annuels, dont de nombreux dossiers thématiques, la revue aura contribué à façonner le paysage philosophique québécois d’expression francophone, depuis ses origines jusqu’à aujourd’hui. Cette contribution vise à donner un aperçu d’ensemble de ce paysage, de ses caractéristiques saillantes et des transformations subies durant cinq décennies.

Loin de vouloir entreprendre une lecture fine et détaillée de chacune des publications de Philosophiques, nous en proposons une sorte de lecture distante[2], rendue possible par l’utilisation de méthodes numériques d’analyse de texte. Les approches de modélisation thématique utilisées ici donnent une vision d’ensemble des principaux centres d’intérêt philosophiques qui se déploient dans les pages de la revue[3]. Cette analyse du corpus complet de Philosophiques offre, en outre, un aperçu de l’évolution de ces centres d’intérêt au fil du temps. On obtient ainsi un tableau des sujets qui ont retenu l’attention de la communauté philosophique québécoise ces cinquante dernières années, ce qui permet en retour de mieux comprendre la place de la philosophie dans le paysage intellectuel du Québec.

Nous avons ainsi rassemblé la collection plein texte complète de Philosophiques de 1974 à 2023 et retenu 1569 textes significatifs. Nous avons alors soumis ce corpus à deux algorithmes de modélisation thématique dont nous avons souhaité comparer la performance : la LDA (ou Latent Dirichlet Allocation) qui mobilise une approche statistique, et Top2Vec, qui est basé sur le plongement lexical (ou embedding). Top2Vec se montrant plus performant, c’est avec lui que l’analyse thématique détaillée a été réalisée. Les résultats obtenus révèlent un ensemble de 13 grands thèmes qui traversent le corpus. Leur évolution sur un demi-siècle met en lumière les différentes influences et les courants qui ont marqué la philosophie québécoise contemporaine.

Dans ce qui suit, nous présentons d’abord la méthodologie (section 2). Nous détaillons les étapes de constitution et de préparation du corpus, puis celles de la mise en oeuvre des algorithmes de modélisation thématique, suivies de leur évaluation comparative et de l’interprétation des thèmes obtenus. Les résultats sont alors présentés, notamment la proximité mutuelle de certains thèmes et leur évolution diachronique (section 3). Chacun des 13 thèmes est ensuite analysé plus en détail (section 4). Le résultat d’ensemble est finalement discuté, tant du point de vue méthodologique que de celui du contenu (section 5).

2. Méthodologie

Dans la plupart des textes, les mots ne sont pas employés de manière aléatoire, mais agencés dans des combinaisons déterminées qui, non seulement respectent de nombreuses règles syntaxiques, mais permettent surtout d’exprimer et de communiquer des idées. Ces combinaisons de mots répétées à de multiples reprises finissent par donner naissance à des patrons terminologiques. D’où l’intuition que ces patrons peuvent apporter un éclairage sur le contenu sémantique des textes dans lesquels ils apparaissent. Comme le disait le linguiste John R. Firth, « you shall know a word by the company it keeps[4] ». Cette intuition est à la base des méthodes de fouille de texte qui mobilisent des outils informatiques pour examiner quantitativement de tels patrons d’occurrences terminologiques au sein d’ensembles de textes numériques[5]. Étant donné que les mots sont généralement utilisés de manière cohérente dans de multiples écrits par divers·e·s auteur·e·s, de telles approches se sont révélées très efficaces. L’une d’entre elles, l’analyse thématique, permet de reconnaître des groupes de mots fréquemment associés dans des circonstances similaires à travers divers documents. L’examen de leur sens et des documents dans lesquels ils apparaissent permet d’interpréter ces groupes comme des ensembles significatifs, susceptibles de fournir une perspective thématique sur le contenu des corpus étudiés. En prenant en considération des métadonnées, par exemple les années de publication ou les auteur·e·s, on peut mener des analyses supplémentaires, offrant par exemple des vues diachroniques sur l’évolution du contenu d’un corpus au fil du temps. Bien entendu, cette « lecture distante » ne se substitue pas à une lecture fine des textes, mais elle s’avère fort utile lorsque leur quantité devient importante : elle permet alors de dégager certaines perspectives globales. Ce sont ces approches d’analyse thématique que notre étude a appliquées au corpus de la revue Philosophiques.

L’approche méthodologique que nous déployons ici comprend quatre grands moments (fig. 1). D’abord, (1) la constitution et le décodage du corpus afin de préparer les données textuelles en vue d’un traitement informatique. Puis (2) l’analyse thématique proprement dite. Ici, cette analyse mobilise deux méthodes : une méthode statistique relativement classique, la LDA, et une méthode plus récente fonctionnant sur la base du plongement lexical, Top2Vec. Ces deux approches sont (3) comparées et évaluées à l’aide de mesures de cohérence, ce qui nous conduit à favoriser Top2Vec. Les résultats sont ensuite (4) soumis à analyse et interprétation, conduisant à la détermination des thèmes majeurs, de leurs auteur·e·s et de leur évolution au fil du temps. Ces quatre grandes étapes méthodologiques sont détaillées ci-après.

Depuis la constitution du corpus (en haut du diagramme, en brun) jusqu’aux résultats des analyses (en bas, en orange).

2.1 Constitution et décodage du corpus

Pour cette étude, une première étape a consisté à rassembler l’ensemble des textes publiés dans la revue Philosophiques entre 1974 et 2023[6]. À l’aide des métadonnées et des titres, les 1834 documents récupérés ont été répartis en trois grandes catégories : articles (711 documents), comptes rendus (858) et autres (265). Les articles correspondent aux travaux de recherche en philosophie. Les comptes rendus incluent les recensions de livres[7], les études critiques et les débats (disputationes) à propos d’ouvrages philosophiques particuliers. Les textes classés « autres » comprennent les index, les bibliographies, les remerciements, les bulletins, les chroniques, les interventions[8], les introductions, les présentations, les notes de la rédaction, les suppléments, les hommages (in memoriam), les liminaires et autres documents très courts (moins de 5000 caractères). Le corpus de cette étude ne comprend que les articles et les comptes rendus, totalisant ainsi 1569 documents plein texte. Il est à noter que 42 des 99 livraisons du corpus comprennent des dossiers thématiques[9].

Figure 1

Approche méthodologique

La distribution des documents a varié au fil des ans, passant d’abord de 11 à 30 textes annuels au cours des premières années (1974-1990), avant de se stabiliser autour de 30 à 50 textes à partir des années 1990 (fig. 2).

Figure 2

Distribution des textes du corpus entre 1974 et 2023

Nombre d’articles (en gris clair) et de comptes rendus (en gris foncé) publiés dans Philosophiques au fil des cinquante dernières années[10].

L’ensemble du corpus a été nettoyé[11]. À la suite d’un processus de lemmatisation des mots et de détermination de leur catégorie grammaticale[12], seuls les noms communs, les verbes, les adjectifs et les adverbes ont été retenus, totalisant 12 611 lemmes distincts présents dans 4 050 682 occurrences[13].

2.2 Analyse thématique

Le corpus a été soumis à deux approches distinctes d’analyse thématique, notamment pour des fins de comparaison de performance. La première approche utilisée ici est la LDA. Suivant Blei et coll.[14] et Griffiths et Steyvers[15], un corpus peut être décrit par un ensemble de variables latentes appelées « thèmes », en faisant l’hypothèse que ces variables suivent une distribution répondant à une loi de Dirichlet[16].

En théorie, il est possible de trouver la probabilité exacte a posteriori de ces variables, mais, comme cette tâche est complexe, il est préférable de procéder à une approximation par itérations successives (fig. 3)[17]. Pour ce faire, on considère que le corpus se compose de D documents, eux-mêmes constitués de Id termes. Les valeurs des paramètres du modèle doivent être choisies à l’avance, notamment K (le nombre total de thèmes), α (le paramètre des distributions de Dirichlet des thèmes dans les documents), et β (le paramètre des distributions de Dirichlet des termes dans les thèmes). Les configurations initiales de Θd (distribution multinomiale des thèmes pour chaque document d) et de Πk (distribution multinomiale des termes pour chaque thème k) sont engendrées de manière aléatoire sous la contrainte des paramètres α et β. Le modèle thématique est ensuite entraîné en effectuant itérativement un processus en trois étapes : l’attribution d’un thème (Cd,i) à chaque terme Wd,i de chaque document d, puis la mise à jour de Θd ainsi que celle de Πk. À force d’itérations, le modèle tend à converger vers une solution optimale.

Selon cette approche, un thème correspond à une distribution de probabilités sur l’ensemble des termes (ici, lemmes) du lexique du corpus. La reconnaissance des termes à forte probabilité permet ainsi de cibler ceux qui sont les plus pertinents pour chaque thème. Quant aux documents, ils sont caractérisés par des distributions de probabilité sur les thèmes. Le contenu thématique principal d’un document est donné par les thèmes à forte probabilité.

Figure 3

Diagramme matriciel (plate notation) de l’algorithme LDA

Les flèches pleines indiquent le processus d’inférence, tandis que les flèches en pointillés représentent le processus d’apprentissage en trois étapes. Au terme de ce processus itératif, la LDA permet d’estimer Θd (la distribution des thèmes pour chaque document) et Πk (la distribution des termes pour chaque thème).

La seconde approche de modélisation thématique utilisée est Top2Vec[18], un algorithme de détection de thèmes basé sur le plongement lexical. L’hypothèse sous-jacente est que la présence d’un thème unificateur latent se manifeste par une concentration plus importante de textes dans un espace de plongement lexical.

Top2Vec suit un processus en quatre étapes. Tout d’abord, les textes du corpus, après lemmatisation et filtrage (noms communs, adverbes, verbes et adjectifs), ont été transformés en plongements de mots et de documents à l’aide de l’algorithme de représentation vectorielle Doc2Vec[19]. Doc2Vec utilise un réseau de neurones artificiels pour apprendre les représentations vectorielles à la fois des documents et de chacun de leurs mots dans un même espace de grande dimension (N = 300)[20]. Deuxièmement, une technique de réduction de la dimensionnalité (Uniform Manifold Approximation and Projection ou UMAP)[21] est utilisée sur les représentations vectorielles des documents pour réduire la dimension de l’espace de représentation (Nr = 5), facilitant ainsi le calcul et réduisant le bruit. Troisièmement, grâce à un algorithme de classification basé sur la densité (Hierarchical Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise ou HDBSCAN)[22], les représentations de documents dans l’espace de dimensionnalité réduite sont regroupées pour reconnaître des groupes denses de documents. Il est à noter que le nombre de groupes est ici déterminé automatiquement par l’algorithme (contrairement à la LDA, pour laquelle il est nécessaire de fixer le nombre de thèmes a priori). Quatrièmement, chaque groupe de documents est considéré comme délimitant un thème. Étant donné que l’algorithme HDBSCAN exclut les valeurs aberrantes[23] lors du processus de classification, les documents difficiles à classifier sont attribués au groupe dont le centroïde est le plus proche (dans l’espace de grande dimension N d’origine)[24]. Les articles les plus centraux du thème sont ceux dont la distance au centroïde du groupe d’attache est la plus faible (la mesure de distance utilisée est ici la similarité cosinus). Par un calcul semblable, les mots les plus proches du centroïde de chaque groupe de documents sont choisis comme mots les plus représentatifs du thème latent caractérisant le groupe.

La LDA et Top2Vec présentent des possibilités et des limitations distinctes. Dans les deux cas, les fondements mathématiques des algorithmes garantissent la découverte de groupes de textes et de mots. Cependant, ces techniques n’attribuent pas de signification intrinsèque à ces groupes. Ainsi, bien qu’elles révèlent des régularités linguistiques statistiquement factuelles, l’interprétation des résultats obtenus dépend de l’analyse humaine. Avec ses hypothèses initiales, la LDA suppose une distribution multinomiale conforme à une loi de Dirichlet. Elle nécessite également une estimation préalable de cette distribution, ainsi que du nombre de thèmes à découvrir. Cette opération peut parfois s’avérer problématique si la distribution réelle diffère, ou encore si le nombre de thèmes est mal estimé. Néanmoins, la LDA se distingue positivement en permettant un classement probabiliste où chaque élément est attribué à chaque variable latente (thème) avec un certain degré de probabilité. Cela permet une représentation plus nuancée et flexible des données, où un élément peut appartenir à plusieurs classes avec différents degrés d’appartenance. De plus, la LDA classe les mots et les documents de manière parallèle, sans privilégier les uns par rapport aux autres.

En revanche, Top2Vec se concentre d’abord sur le regroupement discret (crisp) des textes, y compris une catégorie pour les cas ambigus, pour ensuite déterminer les mots les plus pertinents de chaque groupe. Les textes difficiles à classer sont assignés ultérieurement au groupe dont le centroïde est le plus proche. Cette approche peut ignorer certains aspects subtils des données, tout en offrant une structuration des thèmes plus discriminante et moins sensible au bruit. Ainsi, bien que la classification initiale des documents repose sur la densité topologique, la création d’un vecteur synthétique moyen (le centroïde) pour chaque thème et le calcul de la distance par rapport à ce vecteur impliquent que les éléments centraux des zones denses soient les plus importants pour l’interprétation des thèmes. Or, il est possible qu’une zone dense dont la composition est moins homogène regroupe en réalité plusieurs sous-thèmes dont les éléments les plus significatifs ne se situent pas au centre de la zone.

En somme, la puissance de ces techniques permet la découverte de thèmes dans de grands ensembles de données textuelles, mais tirer pleinement parti de leurs résultats requiert une analyse critique et une interprétation soignée.

2.3 Performance des deux modèles

La qualité des modèles thématiques peut être déterminée, soit à l’aide de mesures quantitatives appropriées, soit par une évaluation qualitative réalisée par les chercheurs dans leur contexte épistémique. C’est en effectuant de telles évaluations que nous pouvons comparer les modèles LDA et Top2Vec générés à partir du corpus de Philosophiques. L’évaluation quantitative, tout d’abord, est réalisée à l’aide de mesures de cohérence. Censée rendre compte de la pertinence des thèmes et de leur intelligibilité pour un lecteur humain, la mesure nommée CPMI, introduite par Newman et coll.[25], évalue la cooccurrence des mots définissant un thème en calculant l’information mutuelle ponctuelle (PMI) des paires de mots apparaissant dans une fenêtre glissante[26]. La performance d’un modèle thématique est alors mesurée par la moyenne arithmétique des PMI pour chaque thème. Röder et coll.[27] ont proposé une autre mesure de cohérence nommée CV, qui utilise également une fenêtre glissante, mais se base sur l’information mutuelle ponctuelle normalisée (NPMI : Normalized pointwise mutual information) et la similarité cosinus. Elle compte les cooccurrences des mots définissant un thème dans une fenêtre glissante et calcule la NPMI pour chaque mot par rapport aux autres, ce qui génère des vecteurs pour chacun. La mesure de performance est ensuite obtenue en calculant la moyenne arithmétique des similitudes cosinus entre chaque vecteur et la somme de tous les vecteurs.

Dans notre recherche, ces deux méthodes de mesure de cohérence ont été mises en oeuvre pour évaluer et comparer la performance des modèles LDA et Top2Vec[28]. Étant donné que la LDA requiert le choix a priori du nombre de thèmes k du modèle, les cohérences CPMI et CV ont été calculées pour un nombre de thèmes variant de 5 à 25. Pour Top2Vec, la méthode conduit à une solution unique, ici avec un nombre de thèmes k = 13.

Les résultats des mesures de cohérence indiquent que le modèle LDA le plus performant comporte 20 thèmes, avec une valeur CV d’environ 0,442 et un CPMI d’environ 0,325 (fig. 4). Le modèle à 13 thèmes résultant de Top2Vec affiche quant à lui une valeur CV d’environ 0,627 et un CPMI d’environ 0,488. Ainsi, le modèle Top2Vec apparaît plus performant que tous les modèles LDA en termes de cohérence.

La performance qualitative des deux approches peut être évaluée en examinant les mots-clés des différents thèmes reconnus (tableau 1). Pour faciliter l’analyse, une mesure de similarité croisée des thèmes a été calculée (similarité de Jaccard)[29] entre les deux modèles à 13 thèmes. Cette mesure de similarité permet de déterminer les thèmes de la LDA qui sont les plus proches de certains thèmes de Top2Vec, et vice versa (tableau 2).

On constate que le thème 0 de Top2Vec (dont les mots semblent indiquer une thématique en philosophie de l’esprit) se répartit entre quatre thèmes différents dans le modèle LDA, à savoir a, b, c, d (dont les mots-clés sont plus divers, bien que donnant lieu à des répétitions, ce qui dénote vraisemblablement des thèmes moins bien formés). À l’opposé, le thème f de la LDA (dont les mots-clés sont très génériques) se répartit entre les thèmes 2 et 5 de Top2Vec (aux mots-clés plus précis). De même, le thème k de la LDA (aux mots-clés également génériques) se divise entre les thèmes 8 et 9 de Top2Vec (plus précis). Les autres thèmes montrent une correspondance plus directe, notamment entre 1 et e (vraisemblablement philosophie politique), ainsi qu’entre 7 et j (philosophie des mathématiques) où la similarité de Jaccard est relativement élevée. Dans une moindre mesure, on observe une corrélation entre 3 et g, 4 et h, 6 et i, 10 et l ainsi qu’entre 12 et m. Ces résultats suggèrent que, à quelques exceptions près, les deux méthodes reconnaissent des thèmes assez similaires, mais que Top2Vec représente une amélioration qualitative, car les thèmes de la LDA sont souvent difficiles à interpréter sur la base des mots-clés.

Figure 4

Comparaison de la cohérence des modèles thématiques

Tableau 1

Mots les plus représentatifs des thèmes déterminés par les deux approches (modèles à 13 thèmes) : (a) LDA, (b) Top2Vec

(a)

LDA

(b)

Top2Vec

Tableau 2

Similarité entre les thèmes de LDA et Top2Vec

Similarité de Jaccard entre les thèmes reconnus par la LDA (13 thèmes déterminés par des lettres) et Top2Vec (13 thèmes déterminés par des chiffres).

L’ensemble de ces résultats nous porte à croire que la modélisation thématique à 13 thèmes par Top2Vec est supérieure à celle réalisée par la LDA sur le corpus étudié. Nous avons donc retenu le modèle Top2Vec pour la suite de cette recherche.

Au sein de ce modèle, les mesures de cohérence effectuées pour chaque thème s’échelonnent de 0,40 à 0,88 (fig. 5). Les valeurs de cohérence les plus faibles peuvent indiquer la présence, dans ces thèmes, d’éléments moins pertinents, ou le fait qu’on puisse les subdiviser éventuellement en sous-ensembles plus spécialisés et distincts (cela semble notamment le cas pour Idéalisme, Philosophie moderne, ou Philosophie du langage). À l’inverse, des valeurs élevées indiquent une plus forte cohérence (par exemple pour les thèmes Marxisme ou Philosophie politique libérale). Ces variations doivent être prises en considération lors de l’interprétation des thèmes.

Figure 5

Cohérence intrinsèque des thèmes

Performance CV de chacun des 13 thèmes reconnus par Top2Vec (classement identique à celui du tableau 1b).

2.4 Interprétation, classification et analyse diachronique

L’analyse thématique s’avère un outil important pour explorer et comprendre les contenus d’un vaste corpus, comme celui d’une revue philosophique. Elle permet de répondre à des questions cruciales sur les thèmes abordés, les auteur·e·s mentionné·e·s et l’évolution de ces thèmes au fil du temps. Nous cherchons à répondre à ces questions en quatre phases opératoires : (i) l’interprétation thématique, (ii) la classification des thèmes, (iii) l’identification des philosophes les plus mentionnés et (iv) l’analyse diachronique.

L’interprétation thématique (i) vise à étiqueter et décrire de manière synthétique et significative les thèmes, facilitant ainsi leur analyse et le débat. L’interprétation des 13 thèmes issus du modèle Top2Vec s’est faite en analysant (a) les mots-clés reconnus par leur distance cosinus au centroïde du thème ; (b) les textes les plus centraux déterminés par leur proximité cosinus au centroïde du thème[30] ; et (c) les auteur·e·s clés identifiés en calculant, pour les publications de chacun·e, la somme des distances cosinus au centroïde de chaque thème (ce qui quantifie de manière pondérée la contribution des auteur·e·s au thème). Une attention particulière est portée aux thèmes présentant une cohérence faible (fig. 5). Cette analyse effectuée, on peut alors attribuer une étiquette à chaque thème. Il est important de préciser que les étiquettes, en raison de leur brièveté, ne peuvent refléter exhaustivement la diversité des textes qui leur sont associés. Afin de visualiser les thèmes, des nuages de mots sont générés pour les 50 mots-clés et les 20 auteur·e·s clés. La taille du mot dans le nuage est inversement proportionnelle à la distance au thème pour les mots-clés, et proportionnelle au nombre d’articles associés au thème pour les auteur·e·s clés.

La classification des thèmes (ii) a pour but de déterminer des regroupements possibles de thèmes selon leur similarité sémantique. Elle comprend trois étapes. D’abord, chaque thème étant représenté par son vecteur moyen (centroïde), les distances cosinus entre ces vecteurs moyens sont calculées pour former une matrice de distances interthématiques. Ensuite, une classification hiérarchique ascendante est réalisée à l’aide d’un algorithme[31] qui regroupe itérativement les éléments les plus proches. La méthode de liaison moyenne est utilisée afin de regrouper les thèmes en minimisant la variance interne des groupes obtenus. Enfin, un seuil est défini pour déterminer le nombre de regroupements souhaité. Dans notre cas, le seuil sélectionné répond à un critère de détermination du plus grand nombre de regroupements comportant plus d’un thème.

L’identification des philosophes les plus mentionnés (iii) permet d’établir un panorama des figures intellectuelles les plus commentées dans le corpus. Nous avons d’abord généré une table où chaque ligne correspond à un mot du corpus, et les colonnes, au dénombrement total des mots dans le corpus, au nombre de documents qui les contiennent, ainsi qu’à la répartition des mots dans chacun des thèmes. Par souci d’exhaustivité, nous avons identifié manuellement tous les noms propres correspondant aux personnes (excluant les autres types d’entités nommées comme les noms de villes ou de maisons d’édition). Nous avons également procédé à une désambiguïsation manuelle des noms propres (le nom « Dumont » pouvant correspondre à Louis Dumont ou à Fernand Dumont, par exemple). Subséquemment, un seuil minimal d’occurrences a été défini pour identifier les philosophes les plus fréquemment mentionnés, ainsi qu’un seuil minimal de documents de manière à exclure les philosophes abondamment commentés dans un très petit nombre de textes. Enfin, une liste des philosophes répondant aux critères d’occurrence et de fréquence documentaire est générée pour chaque thème (annexe 1).

L’analyse diachronique (iv) offre une perspective sur l’évolution des thèmes au fil du temps. Cette approche permet d’observer des changements au sein de groupes de thèmes, mettant en lumière leur développement, leur transformation, voire leur attrition éventuelle. D’abord, le corpus est segmenté en périodes de cinq ans, ce qui permet de réduire l’impact des données aberrantes en se concentrant sur les tendances moyennes réparties sur plusieurs années. Ensuite, pour chaque période, on calcule la proportion de textes associés au thème (un texte appartenant à un seul thème). Enfin, ces proportions sont ordonnées par période temporelle et représentées visuellement. Nous proposons aussi une analyse diachronique de la répartition des thèmes dans les articles par rapport aux comptes rendus. En effet, notre corpus a ceci de particulier qu’il contient deux types de textes et, en pareil cas, il est important de vérifier si la recherche produite dans la revue (les articles) traite des thèmes dans les mêmes proportions que la recherche qui, produite à l’extérieur, y est recensée (les comptes rendus). Autrement dit, les thématiques endogènes et exogènes correspondent-elles ? Pour ce faire, nous calculons, pour chaque période, la distance Hellinger entre la distribution des thèmes dans les articles (pour une période donnée), et la distribution des thèmes dans les comptes rendus (pour la même période).

3. Vue d’ensemble des résultats

La modélisation retenue, Top2Vec, conduit ainsi à la détermination de 13 thèmes majeurs présents dans les pages de Philosophiques. Ces thèmes sont disséqués plus bas (section 4), mais nous pouvons déjà examiner leur importance relative au sein du corpus, notamment en fonction du nombre de textes associés à chaque thème, qui varie de 2 % à 18 % du corpus (fig. 6). Notons que quatre thèmes, Philosophie de l’esprit, Philosophie politique libérale, Philosophie grecque et Phénoménologie, représentent à eux seuls près de 50 % du corpus.

Figure 6

Distribution des textes dans les thèmes

Répartition des articles et des comptes rendus dans les 13 thèmes déterminés par Top2Vec (axe horizontal) avec indication du nombre de documents (axe vertical à gauche) et pourcentage par rapport à l’ensemble du corpus (axe vertical à droite).

La classification hiérarchique permet de visualiser les (dis)similarités entre les thèmes et de faire émerger des groupes de thèmes relativement proches les uns des autres (fig. 7). On voit ainsi apparaître cinq grands groupes :

-

{Philosophie des mathématiques, Philosophie moderne} ;

-

{Phénoménologie, Philosophie de l’esprit, Philosophie du langage} ;

-

{Philosophie politique classique, Philosophie politique libérale, Marxisme, Féminisme} ;

-

{Philosophie de l’art, Idéalisme} ;

-

{Philosophie grecque, Philosophie québécoise}.

Figure 7

Distances et regroupements des thèmes

Les distances entre les thèmes Top2Vec sont représentées par des gradations de couleurs (les couleurs plus sombres indiquent une distance moins élevée, donc une plus grande proximité). Les arborescences représentent les regroupements hiérarchiques possibles des thèmes. Les lignes pointillées orange indiquent le seuil choisi aboutissant en cinq groupes thématiques (nommés par des lettres de A à E). Les lignes pointillées vertes encadrent les distances des thèmes à l’intérieur de ces cinq groupes.

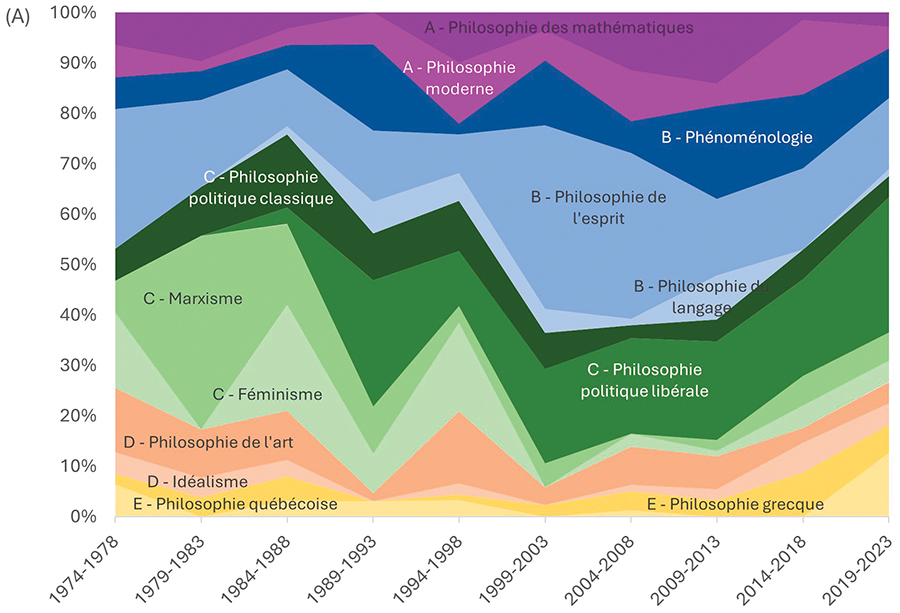

Figure 8

Évolution diachronique des thèmes

Proportion des textes du corpus associés à chaque thème reconnu par Top2Vec sur des périodes historiques quinquennales (déterminés par des croix, les dossiers thématiques sont rattachés aux thèmes moyens dominants de leurs articles respectifs).

Les analyses détaillées de chaque thème (section 4) permettront de mieux comprendre la pertinence de certains des regroupements. À ce stade, nous pouvons néanmoins émettre certaines hypothèses. Par exemple, l’agrégation de Philosophie des mathématiques et de Philosophie moderne dans le groupe A pourrait s’expliquer par une même posture d’historien de la philosophie. Au sein du groupe B, Philosophie de l’esprit et Philosophie du langage partagent vraisemblablement une même dimension analytique, alors que Phénoménologie et Philosophie de l’esprit amènent peut-être des réflexions voisines sur la perception et le fonctionnement de l’esprit. Le groupe C, avec les thèmes Philosophie politique classique, Philosophie politique libérale, Marxisme et Féminisme, s’oriente clairement vers la philosophie pratique et la politique. Dans le groupe D, il est vraisemblable que Philosophie de l’art et Idéalisme partagent des patrons sémantiques communs, possiblement liés à l’abstraction. Enfin, on peut se demander si, au sein du groupe E, Philosophie grecque et Philosophie québécoise partagent une affinité liée par exemple à un même type d’approche historique, ou si d’autres phénomènes les rapprochent, comme la présence de nombreux comptes rendus. Nous y reviendrons.

L’analyse diachronique révèle l’évolution de l’importance relative des thèmes durant le demi-siècle d’existence de Philosophiques (fig. 8). À ce stade, notons l’importance de thématiques comme le marxisme, la philosophie québécoise et la philosophie grecque dans les années 1980, puis de la philosophie de l’esprit dans les années 2000 et de la philosophie politique libérale dans les années 2010. Nous reviendrons plus en détail sur les aspects saillants de cette évolution lors de l’analyse individuelle de chaque thème (section 4).

Figure 9

Comparaison de la répartition des thèmes entre les articles et les comptes rendus

Pour chaque période de cinq ans, mesure de la distance Hellinger entre les distributions des thèmes dans les articles et dans les comptes rendus (une distance élevée signale des différences entre les thèmes des articles et ceux des comptes rendus).

Afin de déterminer si la répartition des thèmes dépend de la nature des documents, les profils thématiques des articles et des comptes rendus ont été calculés séparément et comparés pour chaque période de cinq ans. On constate que la prépondérance des diverses thématiques sur cinquante ans varie en fonction du type de document. On peut mesurer cette distance entre les deux profils : généralement élevée des années 1974 à 2000, elle se réduit ensuite (fig. 9 ; voir aussi annexes 3A et 3B). Une distance élevée signifie une différence marquée dans la répartition thématique des articles et des comptes rendus.

4. Les thèmes et leur contenu

4.1 Thèmes liés aux mathématiques et à la philosophie moderne (groupe A)

Le groupe A est le moins populeux des cinq groupes. Il contient 178 textes, qui se répartissent en deux thèmes, représentant environ 11 % du corpus (fig. 6).

Philosophie des mathématiques

Le thème Philosophie des mathématiques comprend quelque 105 textes (c. 7 % du corpus), soit environ 45 % d’articles et 55 % de comptes rendus. Parmi les 50 termes les plus caractéristiques de ce thème (fig. 10a), cinq se démarquent, indiquant clairement une thématique de philosophie des mathématiques : « mathematique », « theoreme », « arithmetique », « mathematicien » et « ensembliste ». Les auteur·e·s les plus fortement associés à ce thème témoignent également d’un fort ancrage du thème en philosophie des mathématiques et en logique (fig. 10b). Les trois plus prolifiques, Yvon Gauthier, Mathieu Marion et Serge Robert, ont publié près de la moitié des textes associés à ce thème. La philosophie des mathématiques et de la logique s’observe dans les textes les plus centraux du thème, dont ceux d’Yvon Gauthier, qui compare les vues de deux mathématiciens français sur la théorie des nombres et la philosophie de l’arithmétique[32], et rend compte d’un ouvrage d’Hermann Weyl sur les liens entre théories physiques et mathématiques[33]. Le texte de Mathieu Marion est également intéressant : il propose une étude critique des thèses de Gauthier sur la logique intrinsèque des mathématiques[34].

Les philosophes les plus fréquemment mentionnés dans ce thème sont Poincaré, Gauthier, Russell, Frege et Wittgenstein (annexe 1). Dans les pages de la revue, les échanges ont en effet souvent tourné autour de la valeur respective des trois grandes écoles de philosophie mathématique qui ont marqué la fin du xixe siècle et la première moitié du xxe, entre autres le logicisme, avec des discussions sur les thèses de Frege et de Russell[35], et le formalisme, représenté surtout par Hilbert. Quant à la troisième école, celle de l’intuitionnisme, elle a joui ici d’une faveur particulière, car ce sont ses diverses déclinaisons qui ont donné naissance au constructivisme, dont celui, radical, de Gauthier. Dans le même sens, notons enfin qu’une partie des débats dans les pages de Philosophiques a porté sur les positions du mathématicien Poincaré, souvent qualifié de semi-intuitionniste.

Avant les premiers articles d’Yvon Gauthier[36], la philosophie des mathématiques était peu développée au Québec. Maurice L’Abbé, qui avait fait sa thèse avec Church à Princeton (terminée après son retour au Québec en 1951), avait auparavant produit des travaux sur la théorie des types transfinis de Cantor, mais ils eurent peu d’écho dans la communauté philosophique de l’époque. D’ailleurs, il ne publia jamais dans la revue Philosophiques[37]. Ce furent donc les textes de Gauthier qui donnèrent à ce champ de recherche ses véritables lettres de créance. À l’exception de Serge Robert, il eut, au début, peu d’interlocuteurs capables d’apprécier toutes les subtilités de ses ouvrages, aussi spécialisés que techniques. Puis, des échanges fructueux eurent lieu avec Mathieu Marion, ce qui ouvrit la porte à des discussions sur le pragmatisme finitiste de Wittgenstein, un de ses domaines de prédilection[38].

Au fil des cinquante ans de la revue, le thème a donné lieu à trois pics (fig. 8) : (1) les années 1978-1979, alors que Serge Robert fait paraître une première étude critique élaborée de deux ouvrages névralgiques de Gauthier : Fondements des mathématiques (1976) et Méthodes et concepts de la logique formelle (1978)[39] ; (2) les années 1995-1997, alors que sont publiés, d’une part, l’étude critique de Marion sur De la logique interne de Gauthier, et, d’autre part, des textes issus d’une table ronde portant sur l’ouvrage de Luciano Boi, Le problème mathématique de l’espace, une quête de l’intelligible (1995)[40] ; (3) l’année 2010, enfin, alors que paraissent un vaste dossier thématique sur le mathématicien-philosophe français Lautman (annexe 2) et une disputatio sur le Lautman d’Emmanuel Barot (2009).

Figure 10

Nuages de mots-clés (a) et d’auteur·e·s (b) du thème Philosophie des mathématiques

Philosophie moderne

Le thème Philosophie moderne est composé de 73 textes, dont environ ⅓ de comptes rendus. En examinant ses 50 termes les plus significatifs (fig. 11a), on observe que cinq d’entre eux, « leibnizien », « newtonien », « cartesien », « monade » et « mecaniste », renvoient en effet à des concepts clés de cette période. Les auteurs les plus prolifiques sont François Duchesneau, Christian Leduc et Maurice Gagnon, qui ont publié près de 19 % des textes du thème (fig. 11b). Écrit par François Duchesneau[41], le texte central constitue une réplique à deux études critiques de son livre, La dynamique de Leibniz. Il y montre la spécificité et l’originalité de ce philosophe, le comparant à Newton ou à Descartes, notamment pour ses vues en mathématiques et en science, et établissant un lien entre son concept de dynamique et celui de monade. Les quatre textes centraux suivants, ceux de Raphaële Andrault, Luciano Boi, Anne-Lise Rey[42] et Christian Leduc[43], s’intéressent aux travaux d’Émilie du Châtelet sur Newton et Leibniz, ainsi qu’à ceux de Duchesneau et de Justin Smith sur Leibniz, en particulier sa philosophie de la biologie.

Cinq penseurs de la Modernité philosophique sont particulièrement présents dans ce thème, mais aussi ailleurs : Leibniz, Descartes, Locke, Hobbes[44] et Spinoza (annexe 1). Aussi les écrits de ces philosophes ont-ils été maintes fois analysés ou débattus. C’est le cas, comme on l’a vu, de Leibniz, avec François Duchesneau, mais aussi avec Yves Gingras et Jérémie Griard ; de Descartes, avec Josiane Boulad-Ayoub, Louis Charbonneau, François Duchesneau, Daniel Dumouchel, Maurice Gagnon, André Gombay, Louise Marcil-Lacoste, Jean-Paul Margot, Denis Sauvé, William Shea et André Vidricaire ; de Locke, avec François Duchesneau ; et de Spinoza, avec Jacques-Henri Gagnon, Syliane Charles et Andrea Zaninetti[45].

On note aussi que, parmi les 13 thèmes, le degré de cohérence de Philosophie moderne est le deuxième plus faible (fig. 5). Cela indique sans doute la présence de sous-ensembles satellisés par le noyau central de la thématique. Ce thème présente aussi la particularité de concerner un grand nombre de penseurs qui, appartenant à la vaste période de la philosophie moderne, n’ont pas fait l’objet d’études suffisantes dans les pages de la revue pour que leurs noms soient inclus dans le tableau de l’annexe 1. Ce sont, entre autres, dans l’ordre historique[46] : Pascal, Berkeley, Montesquieu, Maupertuis[47], Voltaire, Rousseau[48], Diderot, Thomas Reid, Condillac et le baron D’Holbach. Cette pléiade d’auteurs montre que la philosophie moderne ratisse très large et a, dans ce thème ou ailleurs, reçu une attention soutenue.

Occupant seulement le onzième rang sur treize quant au nombre de textes (fig. 6), le thème des études modernistes n’est pas le plus couru. Il a néanmoins été bien servi, car il demeure constant durant les cinquante années de la revue (fig. 8), et un très grand nombre de philosophes modernes ont fait l’objet de travaux dans ses pages.

Figure 11

Nuages de mots-clés (a) et d’auteur·e·s (b) du thème Philosophie moderne

4.2 Thèmes liés à la phénoménologie, à la philosophie de l’esprit et à la philosophie du langage (groupe B)

Le groupe B, le deuxième en importance, contient 455 textes qui représentent environ 29 % du corpus (fig. 6). Il regroupe trois thèmes qui, conjointement, sont majoritaires de 1974 à 1978, ainsi que de 1999 à 2013 (fig. 8).

Phénoménologie

Le thème Phénoménologie est composé de 139 textes (c. 7 % du corpus), dont un nombre à peu près égal d’articles et de comptes rendus. Parmi les 50 termes les plus proches du thème (fig. 12a), cinq se distinguent et indiquent clairement une thématique liée à la phénoménologie : « husserlienne », « phenomenologie », « husserlien », « ideen[49] » et « transcendantal ». L’analyse de la contribution des auteurs (fig. 12b) révèle une présence importante d’historiens de la phénoménologie, comme Guillaume Fréchette, Denis Fisette et Bruno Leclercq, qui ont publié environ 13 % des textes. Écrit par Denis Fisette, le texte central montre le développement de la pensée de Husserl, depuis la publication de sa Philosophie de l’arithmétique jusqu’à l’élaboration des Recherches logiques[50]. Les quatre textes centraux suivants, ceux de Dan Zahavi, Bruno Leclercq, Eduard Marbach et Guillaume Fréchette[51], traitent l’oeuvre de Husserl, son projet phénoménologique et ses critiques, notamment celle de Johannes Daubert.

L’analyse de la table des philosophes révèle que ce thème se distingue par le nombre élevé de philosophes fréquemment mentionnés. On peut ainsi nommer Husserl, Brentano, Merleau-Ponty, Ricoeur, Heidegger, Dilthey, Bolzano et Frege (annexe 1).

Au Québec, la phénoménologie fut d’abord associée à Heidegger[52], mais aussi à certains des défenseurs français de cette approche philosophique, qui retenaient surtout la méthode phénoménologique, tels le Sartre I, défenseur de l’existentialisme athée[53], ou Merleau-Ponty[54]. Par la suite, on est progressivement revenu aux sources mêmes de la phénoménologie, c.-à-d. à l’oeuvre du fondateur, Husserl. Ce ressourcement fut facilité par trois retournements : le discrédit du marxisme, qui entraîna dans son déclin la philosophie politique de Sartre (promoteur d’une forme de radicalisme) et d’Althusser[55], le tournant herméneutique de Ricoeur, qui avait été l’un des premiers médiateurs de la phénoménologie au Québec, et la découverte de l’étendue des compromissions nazies de Heidegger. On peut voir une illustration de cette transition dans le dossier consacré aux « Perspectives sur la phénoménologie et l’intentionnalité » de l’automne 1993 (annexe 2), qui comporte des textes sur Heidegger aussi bien que sur Husserl. Ce retour aux origines s’est confirmé quand Denis Fisette, un des principaux promoteurs de la philosophie de Husserl au Québec, a joint les rangs du comité de direction de la revue (directeur adjoint, 1997-2003), avant d’en prendre les rênes (directeur, 2003-2010). Philosophiques a alors publié (automne 2009) un autre dossier thématique sur Husserl : « Edmund Husserl (1859-1938) » ; (voir annexe 2). Ce renouvellement a permis d’explorer en profondeur les antécédents de la phénoménologie, par exemple les écrits de Bolzano, de Brentano et de Frege[56]. Quant à l’herméneutique diltheyienne et à sa philosophie de la vie, son impact sur la phénoménologie apparaît clairement durant la période qui a, chez Heidegger, précédé Être et temps (1927), celle des années 1919-1923[57].

L’analyse diachronique montre que le thème Phénoménologie acquiert plus d’importance à partir de 2004 environ et devient le troisième plus présent dans le corpus de 2009 à 2023 (fig. 8). Ainsi, il semble que la direction de la revue lui ait imprimé un élan à partir de 2003, élan qui s’est maintenu par la suite.

Figure 12

Nuages de mots-clés (a) et d’auteur·e·s (b) du thème Phénoménologie

Philosophie de l’esprit

Le thème Philosophie de l’esprit est composé de 287 textes (c. 18 % du corpus)[58], dont un nombre à peu près égal d’articles et de comptes rendus. L’analyse des termes les plus proches de ce thème (fig. 13a) établit clairement un lien avec la philosophie de l’esprit, notamment les cinq plus significatifs : « cognitif », « semantique », « mental », « cognition » et « cerveau ». L’analyse de la contribution des auteur·e·s (fig. 13b) montre également un lien étroit au même thème. Les trois plus prolifiques, Luc Faucher, Daniel Laurier et Claude Panaccio, ont publié 9 % des textes. Ce thème émerge également dans les textes centraux. Écrit par Murray Clarke[59], le texte névralgique présente une réaction aux analyses de son livre, Reconstructing Reason and Representation (MIT, 2004), notamment à propos de la justification épistémique, de la modularité massive et de la psychologie évolutionniste. Écrits par Michel Seymour, Robert Hudson, Martin Montminy et Fabrice Teroni[60], les quatre textes centraux suivants s’intéressent aux phénomènes mentaux, aux contenus intentionnels, ainsi qu’au projet de naturalisation de l’esprit, à ses limites et à ses conséquences pour notre compréhension de la normativité et de l’intentionnalité.

L’analyse des mentions de philosophes dans le thème révèle huit figures importantes : Davidson, Quine, Popper, Carnap, Searle, Bolzano, Hume et Kripke (annexe 1).

Quand se développa la vague contestataire de l’antipsychiatrie et que fleurirent les écoles rivales de psychologie nées au début du dernier siècle (behaviourisme, théorie de la gestalt, psychanalyse, constructivisme piagétien, etc.), les chercheur·e·s furent spontanément portés à examiner les bases épistémologiques de la discipline : Thérèse Gouin-Décarie se pencha sur la psychologie de l’enfant, Jean-Paul Desbiens (frère Untel)[61] et Maurice Gagnon, sur les travaux de Piaget, Lise Monette et Ghyslain Charron, sur la psychanalyse, Nicolas Kaufmann, sur le behaviourisme, et ainsi de suite[62]. Mais le paysage changea ensuite radicalement, et inclina vers une philosophie actualisée de l’esprit, d’inspiration plus anglo-saxonne. Quine avait proposé une naturalisation de l’épistémologie, tandis que, de son côté, l’épistémologie évolutionniste de Popper avait doté ce champ d’une profondeur temporelle. Il était donc naturel d’y inscrire un premier pan de cette philosophie nouvelle, la psychologie évolutionniste, qui a rapidement trouvé des défenseurs au Québec, tels Luc Faucher, Denis Fisette et Pierre Poirier.

Ajoutés à l’irruption de l’intelligence artificielle, les progrès rapides de la neurologie et des sciences cognitives amenèrent aussi des questionnements inédits sur les rapports entre le corps et l’esprit. Dans ce contexte, des chercheurs comme Daniel Laurier, Martin Montminy, Claude Panaccio, Jimmy Plourde, Michel Seymour et Pascal Engel furent amenés à discuter la thèse de Davidson sur l’anomisme du mental[63], celle de Dennett sur le « patternalisme[64] », ou encore celle de Searle sur l’intentionnalité de la conscience[65]. Notons-le au passage, si ce thème se distingue par sa prépondérance dans le corpus (avec 18 % des textes, c’est le plus copieux ; voir fig. 6), il présente aussi une cohérence inférieure à la moyenne (fig. 5) et une possibilité plus élevée de subdivision. Aussi y rencontre-t-on des constellations connexes, telle la philosophie du langage[66], illustrée ici entre autres par la présence de Carnap et de Kripke[67], ou la philosophie analytique et certains de ses ancêtres, tels Hume et Bolzano. À ce propos, rappelons la relation de similitude entre ce thème et Philosophie du langage (voir ci-après), qui montre la distinction entre une vision plus cognitiviste, référentielle, voire logique de la sémantique, et une conception plus linguistique, ostensive ou de type wittgensteinien. Plusieurs des philosophes ci-haut mentionnés figurent d’ailleurs dans les deux catégories. En terminant, notons que le réaménagement en profondeur du vaste domaine de la psychologie a aussi donné naissance à des approches renouvelées de la psychiatrie et des pathologies qu’elle traite[68].

Au fil des cinquante ans de la revue, le thème Philosophie de l’esprit a donné lieu à deux pics importants (fig. 8) : celui des années 1974-1978, associé aux nombreux travaux sur les écoles traditionnelles de psychologie, suivi par celui, exceptionnel, de la période 2004-2008, préparé par la place croissante occupée par le thème à partir de 1996. Philosophie de l’esprit est ainsi majoritaire durant quatre des dix lustres. Lorsqu’on ne considère que les articles de recherche, excluant les comptes rendus, le résultat demeure le même, à l’exception de la période 2009-2013 (annexe 3).

Figure 13

Nuages de mots-clés (a) et d’auteur·e·s (b) du thème Philosophie de l’esprit

Philosophie du langage

Le thème Philosophie du langage est composé d’à peine 29 textes (c. 2 % du corpus), dont moins de 20 % sont des comptes rendus. Parmi les thèmes, c’est celui qui comporte le moins de textes. L’analyse des 50 termes les plus proches du thème (fig. 14a) révèle une présence marquée d’expressions propres à la philosophie wittgensteinienne du langage, les cinq plus significatives étant « ostensif », « regle », « langage », « correct » et « correctement ». L’analyse des auteur·e·s (fig. 14b) et des textes centraux va dans le même sens. Les deux auteurs les plus prolifiques, Denis Sauvé et Prado Neto Bento, ont publié environ 41 % de l’ensemble. Le premier est aussi l’auteur du texte central du thème qui compare deux visions de la notion de signification chez Wittgenstein[69]. Écrits par Denis Sauvé et Antonio Ianni Segatto[70], les quatre textes centraux suivants étudient les Recherches philosophiques de Wittgenstein, notamment l’expression « suivre une règle » et son interprétation par des commentateurs comme Kripke, Baker ou Hacker.

Les deux philosophes les plus mentionnés dans ce thème sont justement Kripke et Wittgenstein (annexe 1). Si une grande partie des textes gravite autour de la philosophie du penseur autrichien, c’est que le Québec a produit plusieurs spécialistes de son oeuvre — François Latraverse, Mathieu Marion, Jimmy Plourde, Denis Sauvé, Alain Voizard, etc. —, et qu’ils ont tous contribué au développement de ce champ de recherche durant les 40 dernières années[71]. Par ailleurs, comme cette thématique a été moins traitée, il n’est guère surprenant que le volumineux dossier de dix articles consacré, lors du printemps 2012, à « La période intermédiaire de Wittgenstein » (annexe 2) fasse pencher la balance en faveur de ce philosophe sur lequel portent les cinq textes centraux du thème.

Figure 14

Nuages de mots-clés (a) et d’auteur·e·s (b) du Philosophie du langage

4.3 Thèmes liés à la philosophie politique, au marxisme et au féminisme (groupe C)

Le groupe C est le seul qui comporte quatre thèmes, qui gravitent tous autour de questions sociales et politiques. Comme le montre la figure 8, durant les cinquante années d’existence de la revue, les 484 textes de ce groupe (environ 31 % du corpus) disputent constamment la prépondérance aux 455 textes du groupe B (Phénoménologie, Philosophie de l’esprit et Philosophie du langage). C’est dire la place occupée, durant ce demi-siècle, par le groupe C, le plus important des cinq en termes quantitatifs. Par ailleurs, on constate que l’algorithme de classification l’a subdivisé en deux sous-groupes. Le premier, une philosophie politique plus neutre et plus académique, aborde soit des auteurs de la tradition occidentale (Philosophie politique classique), soit des auteurs plus contemporains (Philosophie politique libérale). Quant au second versant, il est lui aussi subdivisé en deux mouvances, le marxisme et le féminisme, deux puissantes remises en question de l’ordre établi. Plus engagées et toutes deux critiques et contestataires, elles sont en cela fidèles à l’esprit des années 1960-1970, durant lesquelles elles ont émergé.

Philosophie politique classique

Le thème Philosophie politique classique se compose de 80 textes (c. 5 % du corpus ; fig. 6), dont environ 64 % d’articles et 36 % de comptes rendus. L’analyse des termes les plus proches du thème (fig. 15a) indique des questionnements classiques en philosophie politique, notamment « legislateur », « gouvernement », « souverain », « despotisme » ou « gouverneur ». Les principaux·ales auteur·e·s (fig. 15b) sont reconnu·e·s pour leur contribution en philosophie politique ou en histoire des idées politiques, les plus prolifiques étant Philip Knee, Christian Nadeau et Josiane Boulad-Ayoub, qui ont publié environ 16 % des textes. L’analyse des textes centraux indique également une thématique en philosophie politique classique. Écrit par Gérald Allard, le premier explore la pensée politique de Rousseau grâce aux personnages du législateur, du pédagogue, du sage, de l’homme naturel, du marginal et de l’homme sensible[72]. Outre Rousseau, les quatre textes centraux suivants, de Jérémie Griard, Josiane Boulad-Ayoub, Bruno Bernardi et Philip Knee[73], s’intéressent à la pensée éthico-politique de philosophes du xviiie siècle, comme Leibniz, le baron d’Holbach et Montesquieu.

L’examen du tableau des mentions thématiques permet de dégager quatre figures prépondérantes : Rousseau, Machiavel, Spinoza et Locke (annexe 1). Dans l’histoire de la philosophie politique occidentale, l’un des problèmes récurrents fut la recherche de la meilleure forme de gouvernement. On le trouve déjà exposé chez le Platon du Politique, de la République et des Lois, et c’est le sujet du texte de Griard sur Leibniz, mais aussi de plusieurs études sur Aristote[74]. Dans cette veine, se demandent plusieurs auteurs, quel est le statut de l’État moderne[75] et sur quels fondements doit-on ériger la société ? C’est l’une des questions posées implicitement par le texte central du thème, celui de Gérald Allard, mais aussi par les commentaires sur la notion de contrat social de Rousseau (Bernardi), une notion qui remonte en dernière analyse à Locke.

Une problématique voisine irriguant cette thématique historique touche l’exercice approprié du pouvoir, et donc l’espace dévolu à la liberté. Dominante chez Machiavel, cette question est abordée dans un texte de Christian Nadeau[76]. L’exercice du pouvoir lui-même soulève à son tour des questions de légitimité et de domination[77], miroir inversé des notions concomitantes de justice et d’inégalité sociale[78]. Dans ce contexte, quels sont les droits des gouvernés ? Comment articuler droit naturel et droits de la personne[79] ? Et, touchant la question très débattue des droits naturels lors de la période classique, peut-on vraiment affirmer que Locke revendique un droit naturel de propriété, comme on le croit couramment[80] ?

Tout en gravitant autour d’un motif central, un thème inclut parfois des problématiques secondaires, ce qui peut expliquer la présence de Spinoza parmi les penseurs les plus mentionnés ici. Alors que ses thèses ontologique, épistémologique et éthique avaient été abordées dans le cadre du thème Philosophie moderne, c’est par l’intermédiaire du Traité théologico-politique, discuté dans le dossier thématique « Spinoza sous le prisme de son anthropologie » (annexe 2), qu’il est cette fois rattaché au thème Philosophie politique classique.

Dans l’histoire de la revue, le thème Philosophie politique classique demeure relativement mineur, contrairement à la populeuse thématique voisine, Philosophie politique libérale. Néanmoins, l’analyse diachronique montre qu’il a été constamment présent de 1974 à 1993, avant de décliner temporairement dans les années 2004-2008 (fig. 8). Dans le groupe C, il semble avoir joué un rôle transitoire entre 1989 et 1998, permettant le passage d’une philosophie politique contestataire (Marxisme et Féminisme) à la philosophie politique contemporaine.

Figure 15

Nuages de mots-clés (a) et d’auteur·e·s (b) du thème Philosophie politique classique

Philosophie politique libérale

Le thème Philosophie politique libérale est composé de 212 textes (c. 14 % du corpus), les articles et les comptes rendus y figurant en nombre à peu près égal. Les termes les plus centraux (fig. 16a) correspondent à des questionnements en philosophie politique libérale ou en éthique, notamment « démocratique », « libéral », « politique », « citoyen » et « justice ». Les travaux des auteur·e·s ayant le plus contribué au thème (fig. 16b), tels Daniel Weinstock, Charles Girard et Soumaya Mestiri, gravitent autour de ces questions ; ensemble, ils ont publié environ 7 % des textes. L’analyse des principaux documents va dans la même direction. Écrit par Sophie Guérard de Latour, le texte central critique le multiculturalisme fondé sur une conception procédurale de la justice[81]. Les quatre textes centraux suivants, écrits par Kok-Chor Tan, Hervé Pourtois et Charles Girard[82], s’intéressent à des enjeux éthico-politiques modernes, tels le nationalisme libéral, la démocratie délibérative et l’écart, déterminé par Charles Girard dans son ouvrage, entre idéal démocratique et régime politique effectif.

L’analyse des mentions les plus nombreuses de philosophes dans les textes du thème fait ressortir trois figures importantes : Rawls, Taylor et Habermas (annexe 1). Dans l’ensemble, les travaux de cette thématique analysent la démocratie actuelle et les écrits de ses théoriciens récents, auxquels sont consacrés bien sûr de nombreux articles — c’est le cas pour Habermas et Kymlicka[83] —, mais aussi des disputationes, comme celle menée autour de l’ouvrage de Taylor[84], et des dossiers, par exemple celui dont Rawls a fait l’objet[85]. Une partie significative des débats sur la démocratie moderne tourne autour de son fonctionnement ; ce questionnement est bien illustré par deux dossiers : « La démocratie délibérative » et « La démocratie entre substance et procédure » (annexe 2). Ce faisant, on croise forcément les diverses facettes de la justice, cette notion centrale en philosophie politique, qui prend aujourd’hui de nombreux visages : elle peut en effet être (a) distributive, comme dans le cas de La juste part (2012), l’ouvrage de David Robichaud et de Patrick Turmel[86] ; (b) intergénérationnelle, dans la mouvance des textes d’Axel Gosseries[87] ; (c) climatique, comme dans le cas du texte de Henry Shue sur la billionième tonne[88] ; (d) ou encore soucieuse des droits des diverses minorités, comme le montrent les textes de Gilabert ou Hamrouni[89].

Une autre série de textes touche les déclinaisons de la démocratie elle-même et se penche sur le clivage entre multiculturalisme et nationalisme, si aigu au Canada et au Québec. Ces questions sont abordées dans le dossier du printemps 2007, « Cosmopolitisme et particularisme » (annexe 2). Pour sa part, le nationalisme fait l’objet de deux dossiers : « Une nation peut-elle se donner la constitution de son choix ? » (automne 1992), et « Territorialité, identité nationale et justice mondiale » (automne 2012). Quant au multiculturalisme, outre les articles déjà cités de Sophie Guérard de Latour et de Kok-Chor Tan, deux des cinq textes centraux de la thématique, il a également inspiré nombre d’auteur·e·s, par exemple, Daniel Weinstock, très prolifique dans cette thématique[90].

Étant donné le nombre élevé de textes qu’il comporte — c’est le deuxième plus populeux des 13 thèmes du corpus (fig. 6) —, le thème Philosophie politique libérale satellise plusieurs sous-ensembles, dont deux méritent d’être mentionnés, car l’un est lié à la problématique générale de la justice[91], et ils témoignent en outre des nouvelles sensibilités politiques et sociales apparues depuis le début du siècle. Il s’agit d’abord de l’émergence des éthiques spécialisées, notamment celles liées aux biotechnologies[92], au véganisme et à l’animalisme[93]. En second lieu, il faut évoquer les questions liées aux biais racistes et à la décolonisation de la philosophie, traitées entre autres dans le dossier « Routes, détours et relecture postcoloniale de la philosophie africaine » (annexe 2)[94], mais aussi dans la disputatio organisée autour de l’ouvrage de Magali Bessone : Sans distinction de race ? Une analyse critique du concept de race et de ses effets pratiques (2013), parue dans la livraison XL, no 2, 2013.

Plus engagé que la Philosophie politique classique, ce nouveau volet de la philosophie politique ne renoue pas pour autant avec l’esprit contestataire et le militantisme sociopolitique des tumultueuses années 1960-70, qui marquèrent profondément le marxisme et le féminisme, les deux autres thèmes de ce vaste groupe. Aussi, le thème Philosophie politique libérale ne devient-il à son tour prépondérant que durant la dernière décennie de la revue (2014-2023 ; fig. 8)[95]. Cependant, lorsque, excluant les comptes rendus, on ne tient compte que des articles de recherche, il tient le haut du pavé de 1989 à 1993, puis de 2009 à 2023 (annexe 3).

Figure 16

Nuages de mots-clés (a) et d’auteur·e·s (b) du thème Philosophie politique libérale

Marxisme

Le thème Marxisme est composé de 106 textes (c. 7 % du corpus), dont un peu moins de la moitié sont des comptes rendus. Les termes les plus similaires au thème (fig. 17a) pointent clairement vers le marxisme, les plus centraux étant « marxiste », « proletariat », « marxisme », « bourgeois » et « communiste ». Les divers·e·s auteur·e·s (fig. 17b) analysent également des problématiques liées au marxisme, notamment Maurice Lagueux, Serge Cantin et Josiane Boulad-Ayoub, les trois plus prolifiques avec un peu plus de 11 % des textes. Écrit par Maurice Lagueux, le texte le plus similaire au thème, tout en s’interrogeant sur son avenir, expose les limites du marxisme et des expériences politiques qu’il inspira : Marx est-il vraiment parvenu à donner des bases scientifiques au socialisme[96] ? Écrits par Robert Tremblay, Jacques Aumètre, André Vachet et Laurent-Michel Vacher[97], les quatre textes centraux qui suivent traitent de divers aspects de la philosophie marxienne. Ils abordent notamment la théorie de l’État, le rapport entre l’individu et la collectivité, la relation entre l’idéologie et sa critique, ainsi que l’interprétation des travaux d’Habermas, Althusser ou Merleau-Ponty. Marx et Althusser figurent d’ailleurs parmi les cinq philosophes les plus mentionnés dans ce thème, avec Adorno, Sartre et Bergson[98] (annexe 1).

On peut reconnaître trois principales sources doctrinales du marxisme au Québec durant les années 1960-1990. Touchant la sociologie, l’histoire, la science politique ou l’économie, la première fait écho aux théoriciens du premier courant décolonial, tels Memmi, Fanon et le deuxième Sartre, celui des Temps modernes et de la Critique de la raison dialectique. Ce courant alimenta entre autres la célèbre revue Parti pris (1963-1968), mais son impact sur Philosophiques fut plus faible, sans doute parce que la revue est née seulement en 1974, alors que régressait déjà cette forme initiale du décolonialisme[99]. Les deux courants suivants ont également connu un énorme retentissement au Québec, mais, contrairement au premier, ils ont aussi interpellé fortement la philosophie. Mentionnons d’abord l’école althussérienne[100], qui a profité pendant un temps de la vague structuraliste et de la dichotomie entre science (marxisme « scientifique ») et idéologie (marxisme humaniste). Elle s’est aussi inspirée de la coupure épistémologique inspirée de Bachelard, avant de refluer à son tour[101]. Mais c’est le troisième courant, le freudo-marxisme, qui tint le haut du pavé. Porté par la vague contestataire et par l’impérieux mouvement contre-culturel des années 1970, dont Marcuse devint en quelque sorte un héraut, ce courant, dont on ne peut offrir ici qu’un aperçu, se déploya dans Philosophiques durant cette période d’ébullition sociale[102]. De fait, on peut affirmer que c’est par Marcuse que l’École de Francfort a pris racine au Québec, ce qui a ensuite permis à Adorno de devenir, dans les pages de la revue, un auteur de référence pour le marxisme, dont l’étude se poursuit aujourd’hui[103].

Nous avons évoqué déjà les problématiques parfois satellisées par un thème. Un vaste motif, qui a fait florès, se rattache ainsi au marxisme, celui de l’idéologie. Souvent traitée par Marx lui-même et déjà abordée par un des cinq textes centraux, celui d’Aumètre, cette question a suscité des échanges d’autant plus nourris qu’elle recoupait la problématique du rapport entre le socialisme et le souverainisme, un mouvement politique alors en pleine croissance. Ces croisements ont donné lieu à une immense littérature, dont les retombées marquèrent fortement la revue. On notera par exemple les nombreux travaux d’un groupe de recherche très actif sur l’idéologie : dirigé par Josiane Boulad-Ayoub qui a elle-même publié de nombreux textes sur cette question débattue, il y a généré des échos réguliers[104]. Plusieurs ouvrages sur ce sujet ont également paru durant ces années effervescentes, certains faisant l’objet de recensions, entre autres le collectif dirigé par Claude Savary et Claude Panaccio, L’idéologie et les stratégies de la raison (1984) , recensé par Maurice Lagueux (vol. XIII, no 1, 1986), ou encore l’essai de Bernard Labrousse, De l’idéologie dominée (1977), recensé par Josiane Boulad-Ayoub (vol. VII, no 1, 1980).

À la fin des années 1980, le marxisme commence à péricliter. Malgré les appels du pied de Sartre, Merleau-Ponty, ancien compagnon de route, avait pris ses distances et développé une perspective critique, dès les années 1950[105]. Le vent tourna définitivement avec l’arrivée dans le décor de Soljenitsyne, auquel firent écho les « nouveaux philosophes », issus du maoïsme français[106]. On reprocha alors aux théoriciens antérieurs leur dogmatisme et une application mécanique des instruments théoriques du marxisme, un propos développé dans l’ouvrage de Maurice Lagueux, Le marxisme des années soixante. Une saison dans l’histoire de la pensée critique (1982), qui suscita alors de vifs débats[107]. Cette transformation historique ressort clairement quand on examine l’évolution des 13 thèmes (fig. 8), le marxisme, majoritaire durant une décennie (1979-1988), cédant devant un autre mouvement engagé, le féminisme, puis perdant régulièrement du terrain. C’est seulement à partir des années 2010 qu’il amorce un timide retour, soit sous sa forme analytique, soit sous le parapluie d’Habermas ou du nouveau mouvement postcolonial[108]. Cependant, lorsqu’on ne considère que les articles de recherche, en excluant les comptes rendus, le portrait diffère légèrement : le thème du marxisme, déjà majoritaire entre 1979 et 1983, le demeure entre 1994 et 1998, tandis que le féminisme est, quant à lui, prépondérant de 1984 à 1988 (annexe 3).

Figure 17

Nuages de mots-clés (a) et d’auteur·e·s (b) du thème Marxisme

Féminisme

Le thème Féminisme est composé de 84 textes (c. 5 % du corpus), dont environ 60 % d’articles et 40 % de comptes rendus. L’analyse des termes les plus proches du thème, « feminin », « femme », « masculin », « sexe » et « patriarcal », exprime bien une thématique liée au féminisme (fig. 18a). Les auteur·e·s’y sont également relié·e·s (fig. 18b). Les trois plus prolifiques, Guy Bouchard, André Paradis et Lise Monette, ont publié environ 12 % des textes. Le texte central est l’étude critique par Guy Bouchard d’un livre d’Elisabeth Badinter, L’un est l’autre. Des relations entre hommes et femmes (1987), dont le propos est l’androgynie comme utopie politique[109]. Écrits par Nicole Brossard, Louise Poissant, Michèle Morosoli et Chantal Thery et coll.[110], les quatre textes centraux suivants s’intéressent au phénomène d’autobiographie foetale masculine[111], à l’égalité générale, à la difficulté d’énoncer le féminin sans référence au masculin, ou encore aux développements futurs du féminisme. Ils en appellent à un renouvellement du mouvement, de même qu’à une transformation de la société, ce qui serait possible si on considérait le féminisme, non comme le seul moyen de maintenir les acquis antérieurs ou de mener une critique stérile de la société patriarcale, mais également comme une pensée, un discours, une pratique, une éthique et une épistémologie. Le féminisme est parfois associé à un autre champ théorique, la psychanalyse, ce qui explique que Freud y soit l’auteur le plus mentionné et le plus critiqué (voir l’annexe 1). C’est dans cette mouvance que Lise Monette, la troisième auteure la plus prolifique, a tenté d’arbitrer le délicat débat entre philosophie et freudisme[112], lequel a interpellé le mouvement dès l’origine.

Les deux premières vagues du féminisme furent surtout centrées sur la critique du patriarcat, la recherche de l’égalité homme-femme et l’acquisition de droits sociopolitiques fondamentaux, en particulier le droit de vote, l’équité salariale et le contrôle de leur capacité reproductive par les femmes elles-mêmes. Assorties de réflexions sur le sexisme à la fois institutionnel et historique de la philosophie[113], ces visées tiennent le haut du pavé dès les débuts de la revue ; elles forment la trame du volumineux dossier, « Les femmes et la société nouvelle », auquel appartenaient d’ailleurs les textes déjà cités de Nicole Brossard et de Chantal Thery et coll. (annexe 2). Ce féminisme initial pouvait s’autoriser des écrits de Simone de Beauvoir[114] et de Louky Bersianik[115], l’une Française, l’autre Québécoise, vues comme des matriarches du mouvement[116].

Assez présent durant les vingt-cinq premières années de la revue, le féminisme initial atteint un creux des années 2000 aux années 2010 (fig. 8). Depuis, une troisième vague, préoccupée entre autres par les questions liées au décolonialisme[117], à l’identité de genre et à la diversité sexuelle, lui a donné un nouveau souffle. Consacré aux « nouveaux horizons du féminisme dans la philosophie francophone » (annexe 2), le dossier de l’automne 2017 constitue un bon indicateur de ce changement de registre. Dans la mouvance de cette troisième vague, on voit aussi naître et se développer une nouvelle orientation éthique, celle du care. Rappelons que le motif de la vulnérabilité, une de ses problématiques, était déjà présent dans l’essai de Louky Bersianik, Le pique-nique sur l’Acropole. Par ailleurs, dans le dossier « Les femmes et la société nouvelle » de 1994 (annexe 2), le texte de Francine Saillant, « Femmes et soins dans la société post-moderne », abordait déjà la question de la vulnérabilité.

Figure 18

Nuages de mots-clés (a) et d’auteur·e·s (b) du thème Féminisme

4.4 Thèmes liés à la philosophie de l’art et à l’idéalisme (groupe D)

Le groupe D représente environ 11 % du corpus et est le deuxième plus petit des cinq groupes. Il devance à peine le groupe le moins peuplé. Les 180 textes qui le composent se répartissent en deux thèmes distincts.

Philosophie de l’art

Le premier thème, Philosophie de l’art, est composé de 127 textes (c. 8 % du corpus), majoritairement des comptes rendus (60 %). L’analyse des 50 termes les plus proches du thème (fig. 18a) montre clairement une thématique en esthétique et en philosophie de l’art. Ainsi, les cinq termes les plus significatifs sont « esthetique », « art », « oeuvre », « artistique » et « hegelien ». L’étude des contributions corrobore ces résultats (fig. 19b). Les trois auteur·e·s les plus prolifiques, Suzanne Foisy, Daniel Dumouchel et Éric Guay, ont publié environ 10 % de l’ensemble des textes du thème. Écrit par Suzanne Foisy, le texte central est l’étude critique d’un livre de Luc Ferry, Homo Aestheticus. L’invention du goût à l’âge démocratique (1990)[118]. Foisy s’intéresse à la restitution de l’histoire de l’esthétique présentée dans cet ouvrage et en expose les limites. Trois des quatre textes centraux suivants, produits par Suzanne Foisy, Syliane Charles etAlain Beaulieu[119], étudient la philosophie esthétique de Mikel Dufrenne, le rôle de l’art chez Hegel et l’articulation entre l’être et l’événement chez Deleuze[120]. Le dernier texte, par Éric Guay, est un bref compte rendu d’un ouvrage traitant l’histoire de la philosophie allemande[121]. Bien que ce livre ne porte pas comme tel sur l’art ou l’esthétique, il accorde une place centrale à Hegel et à l’idéalisme allemand (le classicisme du titre). Or, on peut observer certaines similitudes linguistiques entre cette étude et le texte central de Syliane Charles, ce qui peut expliquer la proximité du thème de la philosophie de l’art et du thème suivant du groupe D, lié à l’idéalisme allemand.

Étant donné sa philosophie de l’art, Hegel figure parmi les philosophes les plus mentionnés de ce thème, l’autre étant Adorno (annexe 1). On le sait, le cofondateur de l’École de Francfort était non seulement un pianiste accompli, mais aussi un éminent musicologue, ce dont témoignent ses nombreux ouvrages dans le domaine. Mais englobant l’esthétique en général, sa palette ne se limitait pas à la musique. Défenseur de la modernité artistique, en particulier du dodécaphonisme de la Seconde école de Vienne[122], il voulut entre autres comprendre comment l’art pouvait exprimer le sublime kantien. C’est ce sur quoi se penche Daniel Dumouchel dans « La dialectique du beau et du sublime : l’héritage kantien d’Adorno[123] ».

Bien qu’occupant peu d’espace dans les pages de la revue, la thématique esthétique y est tout de même présente depuis les débuts (fig. 8).

Notons que, lorsqu’on sépare les articles et les comptes rendus, la thématique esthétique fluctue davantage (annexe 3a), mais au total, elle demeure assez constante durant les cinq décennies d’existence de la revue.

Figure 19

Nuages de mots-clés (a) et d’auteur·e·s (b) du thème Philosophie de l’art

Idéalisme

Le thème Idéalisme est composé de 53 textes (c. 3 % du corpus), dont deux tiers de comptes rendus. Les termes les plus proches du thème (fig. 20a) indiquent une thématique touchant l’idéalisme et le criticisme (ou des philosophes reliés à ce genre de questionnement), notamment les cinq plus significatifs : « fichteenne », « grundlage[124] », « fichteen », « criticisme » et « kantien ». L’analyse des auteurs (fig. 20b) montre une forte relation à l’idéalisme allemand, les trois plus prolifiques étant Manuel Roy, Quentin Landenne et Augustin Dumont, qui ont publié plus du quart des textes. Le texte central de ce thème, écrit par Manuel Roy, est un compte rendu d’un livre de Schnell[125]. De la main de Quentin Landenne, de Marc Belisle et de Manuel Roy[126], les quatre textes centraux suivants s’intéressent à l’idéalisme allemand, notamment exprimé dans les oeuvres de Fichte, mais aussi dans celles de Jacobi ou de Hegel.

Fichte et Kant sont les philosophes les plus mentionnés dans cette thématique (annexe 1). Fichte occupe dans ce thème une place importante, bien qu’aucun des cinq textes centraux du thème ne constitue un article consacré exclusivement à sa philosophie. À ce propos, il faut noter deux choses. Tout d’abord, les cinquante années de la revue ont accordé beaucoup plus d’espace à Kant et à Hegel, le premier totalisant 2657 occurrences dans les 13 thèmes, le second, 2284 (annexe 1). Mais leur impact transversal est tel qu’il marque de son sceau la plupart des thèmes, par exemple l’esthétique, dans le cas de Hegel, ou celui-ci dans le cas de Kant. Le même phénomène se produit lorsqu’on analyse par exemple les mentions de Platon, Aristote ou Descartes. De plus, il ne faut pas oublier la façon dont fonctionne un algorithme comme Top2Vec : les 13 thématiques sont en effet reconnues par l’intermédiaire, entre autres, de compromis entre fréquence et pouvoir discriminant des termes. Bien que le terme Fichte ne soit pas plus présent dans ce thème que le terme Kant (521 mentions contre 814), il y est certainement plus discriminant et il devient par conséquent un point focal.

Parmi les 13 thèmes relevés par Top2Vec, le thème Idéalisme est celui qui, avec une valeur de 0,40, présente la cohérence intrinsèque la plus basse (fig. 5). Cela signifie que, comme dans le cas des thèmes Marxisme et Féminisme, des problématiques annexes sont satellisées par le thème central. Il s’agit ici entre autres de la métaphysique, que Kant avait voulu abolir, mais que Fichte et les postkantiens (le terme « schellingienne » figure aussi dans le nuage de mots) ont rétablie sur de nouvelles bases. Les textes de Marc Renault, « Nouvel essai sur les sandales d’Empédocle » et de Claude Piché, « Les fictions de la raison pure[127] », constituent de bonnes illustrations des sujets de cette question périphérique.

Lorsqu’on examine l’évolution de ce thème durant le demi-siècle de la revue, on constate que, comme le thème Philosophie de l’art appartenant au même regroupement, il occupe peu d’espace dans ses pages, mais il est relativement constant (fig. 8).

Figure 20

Nuages de mots-clés (a) et d’auteur·e·s (b) du thème Idéalisme

4.5 Thèmes liés aux philosophies grecque et québécoise (groupe E)

Le groupe E contient 274 textes, qui représentent environ 17 % du corpus et se répartissent en deux thèmes.

Philosophie grecque

Le thème Philosophie grecque est composé de 148 textes (c. 9 % du corpus), dont environ 17 % sont des articles et 83 %, des comptes rendus. Composé en majorité de recensions ou d’analyses critiques d’ouvrages, souvent des traductions d’oeuvres antiques tardives, il se distingue ainsi des thèmes appartenant aux autres groupes. Les termes les plus similaires au thème (fig. 21a) dénotent un intérêt pour la philosophie grecque tardive et la philologie, les cinq plus significatifs étant « neoplatonicien », « platonicien », « neoplatonisme », « enneade[128] » et « philologique ». Les auteur·e·s ayant le plus contribué à ce thème (fig. 21b) sont reconnus en philosophie ancienne et en herméneutique. Les trois plus prolifiques, Georges Leroux, Marc Imbeault et Benoît Castelnérac, ont publié 22 textes, soit environ 15 % de l’ensemble. Écrit par George Leroux, le texte central du thème est un compte rendu de la publication d’un important traité de Plotin, l’un des textes fondateurs du néoplatonisme[129]. Produits par Yvon Lafrance, Georges Leroux, Jean Trouillard et Daniel Mazilu[130], les quatre textes centraux suivants constituent des comptes rendus, soit d’éditions des oeuvres de Plotin et de Platon, soit d’études analysant l’un ou l’autre aspect de leur philosophie[131].