Résumés

Résumé

Cet article étudie les stratégies de résilience à l’échelle de la famille et propose une dimension nouvelle à intégrer en matière de gestion de crise humanitaire, à savoir le passage d’une approche urgentiste à une approche systémique dans la gouvernance de ces dernières. À partir du cas du Bangladesh, cet article introduit les notions de familles et de diversité ainsi que la théorie des systèmes dans les secteurs de l’humanitaire et du développement.

Mots clés:

- Bangladesh,

- familles,

- catastrophes naturelles,

- renforcement des capacités,

- résilience,

- humanitaire

Abstract

This paper examines resilience strategies at the family level and highlights a new dimension to be integrated into humanitarian crisis from an emergency approach to a systemic approach. Using the case of Bangladesh, this article introduces the notions of families and diversity as well as systems theory in the humanitarian and development sectors.

Keywords:

- Bangladesh,

- families,

- natural disasters,

- capacity building,

- resilience,

- humanitarian

Corps de l’article

Au confluent des trois fleuves sacrés pour les hindous que sont le Gange, le Brahmapoutre et le Meghna, le delta des Sundarbans se répartit entre l’Inde et le Bangladesh. Composé de l’une des plus grandes forêts de mangroves au monde, ce delta de 140 000 hectares où vivent trois millions de personnes est extrêmement sensible aux changements climatiques (unesco s.d.).

Les inondations, la montée de la mer et les cyclones isolent et déplacent des milliers de personnes à l’intérieur comme à l’extérieur du pays de manière récurrente. À titre d’exemple, le cyclone Sidr en 2007 a affecté 6,8 millions de personnes et le cyclone Aila en 2009 plus de 5 millions.

Les familles réagissent à ces chocs en restant ou en partant ensemble ou seules pour faire survivre le reste de la famille resté sur place. Ces stratégies dépendent de facteurs nombreux, comme la situation économique de la famille ou encore la capacité d’adaptation du secteur d’activité dans lequel le chef de famille est impliqué. Pour les familles d’agriculteurs et de pêcheurs qui restent, le climat et la récurrence des catastrophes bouleversent leurs activités socio-professionnelles à court et à long termes et font peser des risques nouveaux comme la dégradation des systèmes socio-écologiques. Dans ce contexte, et depuis parfois des décennies, les ong humanitaires interviennent pour venir en aide aux communautés les plus affectées du Delta des Sundarbans. C’est dans cet état d’urgence continu oscillant entre faible et forte intensité que le terme de résilience, depuis le cadre d’action de Hyogo 2005-2015 « pour des nations et des collectivités résilientes » (Unisdir 2003) a intégré l’espace humanitaire.

Que signifie la résilience dans l’espace humanitaire, comment en pratique pourrait-elle se modéliser à l’échelle de la famille dans le delta des Sundarbans et sous quelles conditions ?

Dans un premier temps, cet article recontextualise l’apparition du terme « résilience » dans l’humanitaire et notre méthodologie fondée sur l’étude des trajectoires de vie.

Nos résultats mettent ensuite en lumière que le concept de résilience s’étudie comme un phénomène social complexe. Il n’y a pas un, mais bien différents types de capacité de rebond à l’échelle de la famille. Une lecture ambiguë de la résilience concourt à des politiques de reconstruction, de réduction des risques et d’adaptation parfois conflictuelles entre le personnel politique, les acteurs du secteur privé, les ong et les familles elles-mêmes. Cette typologie de la résilience invite ainsi à la réflexion sur la durabilité des pratiques utilisées par la famille et sur l’approche systémique dans la gouvernance des catastrophes.

Cette lecture questionne dans une troisième partie les risques nouveaux et anciens pour les familles de la région des Sundarbans et propose une critique des approches de l’aide internationale à l’échelle d’une communauté et sur une échelle de temps plus ou moins longue. Autant d’enjeux qui concourent à faire une distinction entre deux approches dans l’humanitaire : l’approche urgentiste et l’approche systémique de la résilience.

I – Cadre historique et méthodologie de l’étude

A – Apparition du concept de résilience dans l’humanitaire

L’apparition du concept de résilience dans l’humanitaire, en 2005, avec le « Cadre d’action de Hyōgo 2005-2015 pour des nations et des collectivités résilientes face aux catastrophes » est le fruit de plusieurs facteurs historiques.

Le contexte qui a donné lieu à un éveil de conscience sur cette thématique se situe au début des années 1980, marquées par les catastrophes tragiques comme celles de Bhopal et de Tchernobyl, et les famines récurrentes qui secouent l’Afrique.Ce contexte historique révèle la nécessité de trouver de nouveaux leviers dans l’humanitaire pour prévenir et réduire la vulnérabilité des populations en amont et à la suite de catastrophes industrielles et naturelles. Les acteurs humanitaires, qui se sont focalisés historiquement sur la vulnérabilité et la « souffrance humaine », selon le premier des sept principes fondamentaux du code de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge relatif au « principe d’humanité », se tournent avec l’intégration du concept de résilience vers un nouveau paradigme de la gestion de crise humanitaire. Sauver des vies, certes, mais tout en anticipant et en favorisant une vision à long terme. Autrement dit, concourir à passer d’une situation a priori défavorable, la vulnérabilité, à une situation a priori favorable pour les populations sur le moyen et long terme, la résilience.

La résilience s’entend comme la capacité d’un système, d’une communauté ou d’une société exposés à des aléas de résister à leurs effets, de les résorber, de s’y adapter, de se transformer en conséquence et de s’en relever rapidement et efficacement, notamment en préservant et en rétablissant les structures et fonctions essentielles au moyen de la gestion des risques.

Alagbe 2013 : 1-2

La gestion des risques se réfère aux moyens et actions mis en place par les ong et les gouvernements pour secourir, mais aussi prévenir et anticiper des sorties de crise.

Par ailleurs, l’intégration du concept de résilience est le produit de la crise financière qui affecte les enveloppes budgétaires des bailleurs de fonds (Lallau 2011). En période de restriction budgétaire, le coût de l’aide rapporté aux coûts des catastrophes sur les sociétés attire une grande attention. Quand la doctrine de l’Union européenne défend qu’il est préférable et moins onéreux de s’attaquer aux causes profondes des crises, le concept de résilience est d’autant plus valorisé qu’il permet l’émergence de nouvelles méthodes d’évaluation et de gestion devant réduire le coût de l’aide et celui des catastrophes sur les sociétés.

Enfin, selon Benoît Lallau, économiste, spécialiste de la résilience et maître de conférence à l’Université de Lille 1, il existe un autre élément qui, dans les années 2000, a favorisé l’intégration du concept, celui de la lutte contre la pauvreté, mis en avant dans les objectifs du Millénaire pour le développement (omd) (Lallau 2011). En orientant des stratégies de croissance économique régionale et locale, la Banque mondiale privilégie ce qu’elle appelle l’empowerment, entendu comme le renforcement des capacités des plus pauvres par « une stimulation de leurs capacités à s’intégrer aux marchés » (Gallopin 2006). Dans un contexte de catastrophes, de crises économiques et financières mondiales, et de lutte contre la pauvreté élevée au rang de dogme, le concept de résilience pourrait redéfinir l’aide humanitaire vers de plus complètes, mais complexes, sorties de crise.

B – Contextualisation et méthodologie : étude des trajectoires de vie

Notre recherche entre 2010 et 2016 dans le delta des Sundarbans auprès de 120 familles affectées par les cyclones Sidr (2007) et Aila (2009) offre un éclairage sur les capacités et les freins de l’entité familiale à surmonter un choc, voire une succession de chocs dans le cas présent. Nous proposons de dégager une typologie des capacités de résilience des familles en fonction des volets économiques et financiers.

Nous avons utilisé plusieurs méthodes qui nous ont permis de croiser nos données. L’observation participative, la méthode des focus groups (entretiens collectifs semi-directifs) et l’étude des trajectoires de vie.

En choisissant en plus des autres méthodes (observation participante et focus group), en raison de sa vocation explicative et causale, la méthode quantitative et qualitative des trajectoires de vie (TdV), nos recherches nous ont permis une vision globale des événements. La TdV étudie un tout, elle résume un calendrier et des durées passées dans différents états en réduisant la complexité et surtout en la synthétisant pour dégager des typologies. Nous sommes partie du postulat selon lequel les TdV, dans le cadre de notre enquête, étaient influencées par deux déterminants majeurs. Le premier met en avant le résultat du projet de vie du chef du foyer, qui dépend de sa capacité à se projeter (facteur cognitif). Le second illustre un point de vue plus pragmatique, au sens où il est le résultat d’une multitude d’événements qui concourent à modifier la perception, le projet et finalement la trajectoire de vie. En d’autres termes, la TdV permet de faire une synthèse des dynamiques endogènes et exogènes avant et après une catastrophe.

Six mois après le passage du cyclone Aila (mai 2009), puis tous les ans durant cinq ans (2015), nous nous sommes rendue dans les trois districts qui en avaient été les plus affectés : Shakira, Khulna et Bagerhat, au sein de six villages (deux par districts). Certains villages avaient été très impactés par la catastrophe et d’autres relativement épargnés selon l’ong Rupantar, présente et active depuis plus de 20 ans dans la zone. Nous avons alors sélectionné 20 familles par village, soit 120 chefs de foyers. Notre objectif était de retracer sur trois périodes – avant le cyclone Aila (2009), le cas échéant Sidr (2007), entre 2009 et 2011 et à partir de 2014 –, les évolutions du type d’habitat et du secteur principal d’activités dans lequel le chef du foyer était impliqué. Ces deux critères ne sont pas exhaustifs, mais nous permettent d’appréhender la valeur d’un rebond.

Nous justifions le choix du foyer et de la famille qui le compose par le fait que cette entité est un facteur de protection pour les individus, et qu’elle a un rôle essentiel au Bangladesh pour appréhender le cadre d’action Hyōgo. Par ailleurs, le foyer est une échelle intermédiaire entre l’individu et son système socio-écologique, qui permet d’affiner des hypothèses sur l’approche systémique des catastrophes.

II – Des pratiques contrastées à l’échelle de la famille et du foyer

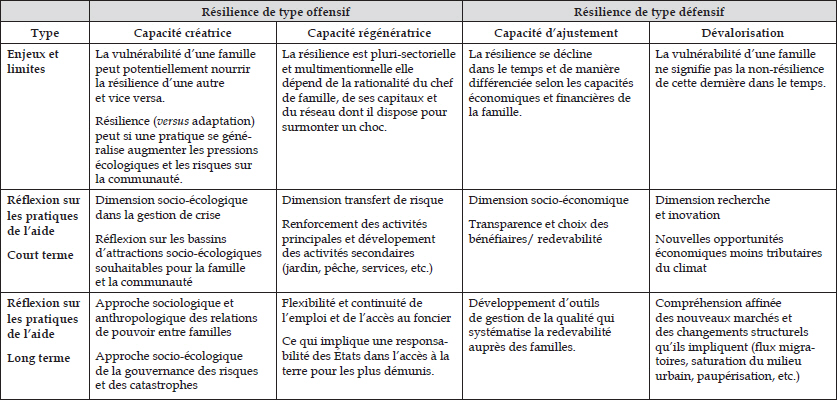

Nos résultats fondés sur des groupes de stratégies similaires mettent en avant deux grands types de résilience à l’achelle de la famille : la résilience offensive et la résilience de type défensif, comme B. Lallau les a développés ultérieurement. Cependant nos résultats démontrent que ces deux grands types de résilience sont eux-mêmes subdivisés en quatre catégories : la capacité créatrice, la capacité régénératrice, la capacité d’ajustement et la dévalorisation.

A – Les résiliences de type offensif de la famille

La capacité créatrice

La capacité créatrice est définie comme celle qui permet au foyer de découvrir de nouveaux secteurs d’activités et d’augmenter le nombre d’opportunités économiques à la suite d’une catastrophe. C’est la capacité qui se rapproche le plus de la définition de l’adaptation proposée par Gallopin : « les adaptations sont les réponses du système aux perturbations ou au stress qui sont suffisamment fondamentales pour modifier le système lui-même, le déplaçant parfois vers un nouvel état » (Walker 2004). Le foyer investit de nouveaux secteurs d’activité et tire profit d’une situation a priori désavantageuse.

Nos résultats révèlent sur des périodes plus ou moins courtes des pics d’investissement, notamment dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, à la suite de la catastrophe Aila ; ces secteurs sont moins sensibles à la salinisation de l’eau douce. Notons à ce titre que l’aquaculture est porteuse d’espoir, mais aussi de nouveaux risques si elle se généralise : déforestation, entrants chimiques, importation massive de larves, etc.

Si l’on assiste à une reprise des activités économiques bénéfiques pour la famille et la communauté, notamment lorsque cette famille crée de l’emploi grâce à des activités nouvelles, nous observons aussi des rachats de terres à faible coût. Cela implique que des familles plus vulnérables se trouvent dans l’obligation de vendre leurs biens pour survivre après une catastrophe. Au sein d’une communauté, la vulnérabilité d’une famille peut donc renforcer la résilience d’une autre qui a des capacités de redressement plus rapide. À l’échelle de la communauté, il existe deux niveaux de risques : l’équilibre des écosytèmes et la cohésion de la communauté.

La capacité régénératrice

La capacité régénératrice est définie comme celle qui permet au foyer de relancer son activité tout en s’investissant dans un secteur d’activités secondaire. Nos résultats révèlent pour certaines familles des pertes d’actifs et d’activité à la suite du cyclone suivies d’une courbe de relance. Cette courbe se couple à un phénomène d’accroissement des activités secondaires de type activités aquacoles sur terrain privé et salariat aquacole. Ces activités dépendent de la rationalité du chef de foyer à exploiter les capitaux dont il dispose, et de sa capacité à activer son réseau pour trouver un emploi et permettre davantage de sécurité et de capacité de rebond pour son foyer.

Il semble que l’accès au foncier et à l’emploi permette au foyer de pouvoir relancer ou du moins de pouvoir rester investi dans son activité principale à la suite d’une catastrophe. Cela nous permet de souligner qu’une catastrophe n’est pas seulement ce qui est physiquement visible (destruction des infrastructures, pertes de vie humaine, etc.). Une catastrophe se cristallise en amont et en aval sur des modèles et mécanismes sociopolitiques liés à l’accès à la terre et aux opportunités économiques – variables qui accentuent le degré de vulnérabilité de la famille.

B – Les résiliences de type défensif de la famille

La capacité d’ajustement

La capacité d’ajustement est déterminée par la capacité de la famille à réinvestir le même secteur d’activité après le choc. La résilience d’ajustement peut être rapide ou s’étaler sur une durée plus longue.

Nous avons constaté que les foyers qui ont le plus de capacités financières et productives (capital économique, biens immobiliers et mobiliers, rente, animaux, objets, etc.) peuvent perdre de manière absolue plus que les autres. En revanche, leur temps de récupération est plus rapide. Il existe donc une nuance entre vulnérabilité et capacité de résilience. La vulnérabilité n’est pas à l’opposé de la résilience. On peut être à la fois plus vulnérable et plus résilient.

La dévalorisation

Nos résultats démontrent que la vulnérabilité d’un foyer ne signifie pas la non-résilience de ce dernier. Cependant, une catastrophe peut créer un état de vulnérabilité si fort qu’il est complexe sur le court et le moyen terme de parler de résilience du foyer. La « dévalorisation » est définie comme la vulnérabilité extrême du chef du foyer qui, après avoir tout perdu, se lance dans une activité nouvelle sans capitaux et en bas de l’échelle sociale. Cette dévalorisation entraîne souvent des phénomènes de déplacement vers les bidonvilles saturés des métropoles (Khulna, Dakha, Kolkata, etc.), d’exploitation, de violence, de trafic d’êtres humains ou encore de travail des enfants.

Cependant, nous estimons que cette situation ne condamne pas définitivement le foyer. Si appréhender la dévalorisation comme une capacité est contestable, nous opposons que l’échelle du temps et la valeur subjective du rebond sont tout aussi discutables. Nous émettons l’hypothèse selon laquelle faute de pouvoir relancer son activité, une famille peut se lancer dans de nouveaux secteurs, comme le petit commerce ou l’artisanat, pour assurer sa survie. Or, ces secteurs qui ne sont pas directement liés aux aléas climatiques comme l’agriculture ou la pêche sont moins sensibles à long terme.

En résumé, la résilience concourt à redéfinir des rapports de force entre ceux qui ont les moyens de s’affranchir des impacts d’une catastrophe et les autres. Les capacités créatives et régénératrices sont des stratégies offensives alors que les capacités d’ajustement et de dévalorisation sont davantage considérées comme des stratégies défensives. Par ailleurs, la résilience d’une collectivité n’implique pas forcément que tous les foyers la composant sont moins vulnérables et plus adaptés. A contrario, la vulnérabilité d’une communauté ne signifie pas la vulnérabilité de tous les foyers de la collectivité, puisque certaines catégories socioéconomiques ont des capacités de redressement plus rapides que d’autres. De même, les capacités d’adaptation des uns peuvent freiner celles des autres, à moyen et long terme. Par exemple, si une pratique se généralise, elle peut accroître la vulnérabilité de la collectivité dans son ensemble. La problématique des rapports de force et des échelles est donc essentielle à explorer lorsque l’on parle de résilience.

Tableau 1

Synthèse des résultats de la recherche sur la résilience des foyers et des collectivités suite au cyclone Aila de 2009 et réflexion sur les pratiques de l’aide humanitaire

Ces multiples capacités de résilience et la pluralité des réflexions dans l’espace humanitaire qui en découlent rendent difficile le partage d’une seule définition et des indicateurs communs de résilience de la famille à la suite d’une catastrophe. Par ailleurs, penser et vouloir mettre en pratique le renforcement des capacités de résilience remet en question le modèle classique de l’aide – urgence, réhabilitation puis développement. Ces phases s’imbriquent et se superposent les unes aux autres sans forcément découler les unes des autres.

Cette position est d’autant plus justifiable que les catastrophes dans le delta des Sundarbans sont multiples. Notons à ce titre que le Cadre d’action de Sendai « pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030 », qui faisait suite au cadre d’action de Hyogo, introduit dans cet ordre d’idées le terme « multirisques » qui renvoie à l’hétérogénéité et aux relations de superposition qu’entretiennent les crises et qui se réfère « aux différents aléas auxquels un pays est confronté et aux contextes particuliers dans lesquels des événements dangereux peuvent se produire simultanément, en cascade ou de façon cumulative au fil du temps et produire d’éventuels effets concomitants… » (undrr 2015).

III – Perceptions de l’avenir du foyer, forces et faiblesses de l’État et nouveaux défis

La résilience au Bangladesh est multiple au sens où elle n’est pas seulement une capacité de rebond économique et financier après un choc ou une série de chocs, comme nous venons de l’exposer.

Par exemple, le changement climatique n’impose pas de ruptures brutales. L’enjeu pour appréhender l’idée de résilience dans ce contexte de chocs lents et irréversibles est alors de définir la vulnérabilité des personnes en fonction de leurs capacités de se projeter et de transcender un événement traumatisant. Nous nous appuyons ici sur l’approche de la résilience en psychologie développée par Boris Cyrulnik dans son ouvrage Un merveilleux malheur (2021), approche qui mérite d’être approfondie dans les mécanismes et protocoles humanitaires de réponse aux catastrophes. Autrement dit, il s’agit ici de la santé mentale pour absorber et surmonter des chocs rapides et lents.

A – La perception de l’avenir du foyer

Nous avons pu observer au début de notre étude, soit six mois après le passage du cyclone Aila et lors d’entretiens collectifs et individuels, quatre perceptions distinctes de l’avenir.

La perception fataliste : les individus accusent le choc et ne voient aucune issue positive pour eux, leur famille et/ou leur collectivité.

La perception probabiliste positive : les individus tentent avec difficulté de se projeter et de trouver des solutions ou des alternatives pour l’avenir de leur famille et de leur collectivité.

La perception constructiviste : les individus voient dans la crise une opportunité de changement et d’amélioration de leurs conditions d’existence. Une femme nous a dit qu’elle souhaitait investir dans des semences de riz plus résistantes à la salinisation des sols, une autre nous a rappelé que sans la catastrophe, elle n’aurait probablement jamais eu l’occasion d’ouvrir une petite boutique de tissus et de confection de saris (programme « Argent contre travail » de la Coopération suisse pour le développement).

La perception divine : pour certaines familles, les catastrophes naturelles sont des châtiments divins (ordres divins). De nombreuses personnes rencontrées nous disent faire régulièrement des offrandes aux dieux pour calmer leur colère, notamment les familles hindoues. Il est aussi possible de trouver, dans la forêt proche des villages, des autels recouverts de fleurs et de statues représentant des divinités qu’il est d’usage d’adorer pour réduire les risques de l’avenir.

Ces quatre capacités, parallèlement aux capacités de résilience économique et financière, questionnent la force et la faiblesse des États et le rôle des ong internationales pour accompagner les défis sociaux qu’impose la gestion des catastrophes plurielles et récurrentes liées au climat.

B – Forces et faiblesses de l’État

Le cyclone Bhola de 1970 a fait 360 000 victimes et a précipité le pays dans une crise politique qui a mené à l’indépendance du pays (Hossein 2017). Une catastrophe est donc tout sauf un événement apolitique. Les cyclones Sidr 2007 et le cyclone Aila ont quant à eux comptabilisé moins de 5000 décès. Cependant, le cyclone Sidr a affecté directement ou indirectement plus de 6,8 millions de personnes et le cyclone Aila plus de 5 millions. Ce dernier a détruit environ 500 000 maisons, plus de 1400 kilomètres de digues (l’équivalent de la distance de Paris à Madrid), 9000 kilomètres de routes et 350 000 hectares de terres arables. Les catastrophes climatiques dans cette région sont donc moins meurtrières, mais elles affectent plus de millions de personnes. Cette situation est inédite et finalement inconnue. Il y avait trois fois moins de personnes au Bangladesh en 1970 qu’aujourd’hui.

La réduction du nombre des morts est due à l’intervention de l’État avec et sans le soutien d’ong. Cette dimension interventionniste de la crise a permis de restaurer et protéger la forêt des Sundarbans et leurs mangroves (qui sont inscrites au Patrimoine mondial de l’Unesco depuis depuis 1987), d’améliorer des systèmes d’alerte précoce (prévention, évacuation, éducation) et de construire des milliers d’abris anti-cyclone.

La résilience des familles est par déduction conditionnée par la responsabilité des États d’assurer des services minimums de protection des civils.

Cependant, cet État est à la fois dans une position de dominé et de dominant sur l’échiquier politique contemporain. Pour S. Revet, la gouvernance des catastrophes justifie désormais une gouvernance mondiale des ressources et de la redistribution des risques à travers des normes et des outils de gestion. La scène internationale participe ainsi à l’élaboration d’une forme de rationalisation scientifique des catastrophes et des risques (Revet 2009).

Cette rationalisation crée potentiellement aussi de nouveaux risques pour les sociétés en déresponsabilisant les États. Et ce, alors même que l’État semble être le seul capable d’insuffler à grande échelle de nouveaux modèles de développement et de responsabilité civile. Mais cet État se compose de personnes et de bureaux d’étude qui défendent des idées plurielles et parfois contradictoires sur la gouvernance des risques, ce qui est donc potentiellement source de conflits internes et de troubles sociopolitiques majeurs comme l’ont montré les impacts du cyclone Bhola. Quoi qu’il en soit, entre responsabilité accrue, indépendance dans la protection des civils et domination, l’État aujourd’hui est confronté à des défis majeurs.

C – L’exemple des déplacements et migrations forcées des familles

Trois phénomènes ont été observés durant cette recherche à l’échelle de la famille. Le premier concerne les déplacés internes des familles, lorsque ces dernières restent dans la région des Sundarbans mais s’installent (plus ou moins longtemps) dans un autre village que celui d’origine ou lorsqu’elles rejoignent les bidonvilles de la capitale. Le second concerne les familles migrantes qui décident de quitter définitivement le pays et rejoindre l’Inde notamment la ville de Kolkata. Le troisième concerne l’explosion de la famille, avec le départ d’un des membres de la famille (homme ou femmes) pour le Qatar, l’Europe, l’Inde, etc. afin de trouver du travail et de soutenir à distance la famille restée sur place.

Notons que les déplacements à l’échelle de la région obéissent à une stratégie d’adaptation de la famille qui existe depuis que les hommes vivent dans ce delta. À la suite de nos entretiens avec différentes ong de la région, comme l’ong Ruantar, les individus ont pu, toujours de manière saisonnière ou plus durable, se déplacer librement en fonction des événements climatiques. Mais aujourd’hui, ce phénomène accroît le risque de déstabilisation des communautés d’accueil d’autant plus sensibles et fragilisées qu’elles ne disposent que de peu de ressources pour les accueillir (ressources en eau potable, habitats, terres arables, emplois, etc.).

La résilience des communautés d’accueil et des familles de déplacés est ainsi difficile à appréhender compte tenu des priorités et les perceptions de chacun. Des stratégies de résilience à l’échelle de la famille peuvent être incompatibles avec la résilience de la collectivité. Cette différence d’échelle demande une certaine vigilance dans l’espace humanitaire – vigilance au sens où la rencontre peut être synonyme de confrontations. Le déplacé est par exemple souvent accusé de prendre le travail du résident ou de travailler à moindre coût. Les familles de déplacés sont par ailleurs souvent isolées et peinent à trouver leur place et des conditions de vie au moins similaires à celles des populations résidentes.

Enfin, ces personnes sont d’autant plus vulnérables qu’elles ne sont pas, ou peu, identifiées par les ong internationales, puisque qu’elles sont en mouvement ou non recensées au sein des communautés d’accueil. Nos observations après le cyclone Aila mettent en avant que ces phénomènes de déplacements ne s’accompagnent pas de programmes humanitaires spécifiques ou d’études sur les capacités de résilience et les choix adaptatifs des foyers de personnes déplacées. Les dynamiques de transformation des sociétés au travers des flux migratoires et des déplacés internes sont sous-évaluées dans la région. Quelles conséquences peuvent avoir les choix des déplacés internes sur la résilience et l’adaptation de la famille et de la collectivité d’accueil, mais aussi d’origine et inversement ? Comment la société d’origine et la société d’accueil influencent-elles la résilience des déplacés internes ?

Le déploiement humanitaire présente dès lors un risque, celui de revenir à des interprétations apolitiques et à des solutions techniques, en ignorant ou oubliant la justice, le droit et la responsabilité des acteurs politiques (Bene 2012). Il semble dès lors essentiel d’effectuer des recherches et des évaluations ciblées afin de mieux comprendre et accompagner ces phénomènes au sein des collectivités et des familles, et entre celles-ci.

IV – La résilience dans l’humanitaire, interprétations et prérogatives

A – La résilience dans l’humanitaire et son interprétation urgentiste : vers une érosion des mécanismes communautaires de gestion des risques ?

Nous avons pris la mesure, durant ces années de recherche, d’un risque sous-évalué. Nous avons constaté une attente très forte des individus et des familles quant aux programmes des ong et ce, même cinq ans après la catastrophe. Certaines ong urgentistes comme Solidarités Internationales sont ainsi présentes au Bangladesh depuis plus de dix ans. Cette attente interroge sur les mécanismes traditionnels de gestion des risques et d’adaptation. Comment les collectivités vivaient-elles avec le climat et les catastrophes avant d’être soutenues par des acteurs extérieurs, en l’occurrence des ong ?

Si la résilience est avant tout une qualité et une capacité venant de soi plutôt qu’insufflée par des facteurs extérieurs (Carpenter 2001), existe-t-elle encore quand on observe une demande si forte d’aide ? Selon C. Beck, la « détraditionnalisation » explique les incertitudes profondes qui secouent les collectivités, « les cultures, les rôles et les institutions […] faisant peser des menaces historiques inédites » (Beck 2001). Les études de M. Tousignant critiquent dans ce même ordre d’idées la valorisation de la résilience individuelle, associée bien souvent au succès individuel, au détriment de la culture pour surmonter les catastrophes naturelles. « Le travail des organismes humanitaires ne peut se réduire à soigner des syndromes individuels post-traumatiques sans procéder à un travail collectif pour aider la culture à redéfinir ses assises éthiques en vue d’affronter l’avenir » (Tousignant 2012).

À titre d’exemples, de nombreux programmes « argent contre travail » ont été mis en place après le cyclone Aila. Ces programmes reflètent une interprétation individuelle et urgentiste de la résilience dans l’espace humanitaire. Ces programmes consistaient entre autres en la réparation de digues endommagées par le cyclone.

Ces stratégies semblaient nécessaires dans une certaine mesure pour relancer une activité économique et assurer la survie de milliers de familles ; avec le recul, elles paraissent cependant critiquables sur le plan de la réduction des risques d’inondation sur le moyen et long terme. En effet, le caractère historiquement gratuit, volontaire et communautaire de la reconstruction des digues disparaît, ce qui implique le risque majeur d’une désagrégation de la responsabilité collective face aux risques. Alors que selon N. Adger, c’est bien ce capital social des sociétés qualifiées de traditionnelles ou d’alternatives qui reste pourtant – et malgré leurs fragilités – une composante centrale pour faire face aux impacts des phénomènes météorologiques extrêmes et des risques futurs (Adger 2000).

Nos observations nous ont ainsi permis de relever une interprétation urgentiste et individualiste de la résilience avec des facteurs de risques nouveaux comme l’individualisation du phénomène de résilience au détriment d’une culture collective du risque.

B – La résilience dans l’humanitaire et sa dimension systémique : vers une troisième voie ?

Si la démographie et les déplacements forcés sont des facteurs de risque pour la région, nos résultats révèlent d’autres facteurs qui nécessitent d’appréhender la dimension systémique de la résilience dans l’humanitaire. Nos résultats montrent que la situation géographique de la communauté et la proximité de la forêt sont des éléments centraux de réduction des risques. La forêt joue un rôle majeur dans l’atténuation de l’impact, elle est un excellent coupe-vent et réduit l’ampleur des inondations. Par ailleurs, elle permet à plusieurs familles de développer des activités génératrices de revenus supplémentaires (bois, pêche, chasse, extraction de miel).

De nombreuses ong nationales et internationales ont ainsi développé une approche de la résilience aux catastrophes fondée sur sa dimension socio-écologique et systémique.

Historiquement, la résilience en écologie est marquée dans les années 1970 par les travaux de C.S. Holling. L’auteur souligne les dynamiques non linéaires des systèmes et défend l’idée de résilience des systèmes socio-écologiques (ses) (Holling 1973). La résilience des ses est définie comme un ensemble d’états et de processus qui intègrent les sous-systèmes sociaux et écologiques en interaction continue (Galopin 2006). Cette définition tient compte de la capacité toujours en mouvement de la société, couplée à celle de son écosystème, de trouver de nouveaux équilibres dans et face au stress, crises et catastrophes rencontrées. Elle fait référence aux approches contemporaines qui étudient les systèmes. Pour J. Lesourne, « un système est un ensemble d’éléments en interaction dynamique » (Boutaud 2015). Née aux États-Unis au début des années 1950 et reconnue en France depuis les années 1970, l’approche systémique ouvre une voie atypique avantageuse pour la recherche et la gestion de la qualité des pratiques de l’aide. Au travers des relations des individus et des groupes sociaux et, à plus grande échelle, de la société et de l’écosystème, on assiste ainsi à une remise en cause de la gestion linéaire et cloisonnée de la crise.

Dans cette approche, le concept de résilience peut être appréhendé dans l’humanitaire comme une troisième voie, une approche alternative qui serait basée sur un type de développement « équitable et durable », des remises en question et des réformes des différents pouvoirs en place. Cette dynamique permettrait de mettre en avant de multiples acteurs sur une scène politique nouvelle entre capitalisme et socialisme, économistes et environnementalistes. Une telle démarche permettrait de redéfinir les catastrophes et les enjeux locaux de manière plus positive et constructive. Cela signifierait aussi remettre l’homme au coeur de sa responsabilité de prendre conscience de sa situation, d’interpréter la vérité et de pouvoir agir pour transformer ses conditions de vie.

Cette approche systémique encore balbutiante fait sens, car, sans résilience du système écologique, toute résilience sociale est vaine. Elle permet enfin de déconstruire le modèle classique de l’aide – urgence, réhabilitation puis développement – grâce à une dimension nouvelle de la globalité et des relations de cause à effet.

Conclusion

Que signifie la résilience dans l’espace humanitaire, comment en pratique pourrait-elle se modéliser à l’échelle de la famille dans le delta des Sundarbans et sous quelles conditions ?

Les familles ne répondent pas de la même manière aux crises, selon leur dotation en capital, leur catégorie socio-professionnelle et leur exposition géographique. La résilience à l’échelle de la famille est ainsi complexe à appréhender, car elle est mutiple, comme nous l’avons vu dans la première partie.

Par ailleurs, la résilience est relative à la perception de la crise et à la rationalité du chef du foyer à accueillir et à transformer sa vulnérabilité en force (Cyrulnik 2004). Elle est par ailleurs influencée, voire conditionnée, par la résilience écologique de la zone et par les soutiens extérieurs comme l’État ou les ong internationales, couplés aux nouveaux risques auxquels la famille est confrontée La résilience est par déduction un processus interne de la famille, combiné à une capacité propre des individus qui la composent, et aux soutiens extérieurs qui les renforcent, comme l’illustre le graphisme ci dessous.

Figure 1

La résilience : une équation multi-entrées dans l’humanitaire.

Il n’en demeure par moins que la résilience dans l’humanitaire s’interprète de deux manières : la première est urgentiste (protection structurelle minimale de la famille, construction d’abris, distribution de nourriture ou d’argent) ; l’autre prend en considération la dimension systémique des catastrophes.

À cet égard, la résilience ouvre de nouveaux horizons. En effet, l’approche systémique que le terme implique démontre sa capacité de nourrir des axes de réflexions stratégiques en considérant des enjeux à la fois spécifiques et globaux. Spécifiques, car la résilience des agriculteurs n’est pas la même que celle des pêcheurs, aussi bien que la résilience des femmes n’est pas la même que celle des hommes, d’un enfant ou d’une personne âgée. Globaux, car sans une compréhension plus fine des dynamiques socio-écosystémiques, toute tentative de pérennisation d’un système social est vaine.

Si ces deux approches, urgentiste et systémique, peuvent être contradictoires, il n’en demeure pas moins qu’en pratique elles sont toutes deux essentielles. Sauver des vies et soutenir la construction d’une digue, par exemple, pour permettre le développement d’activités économiques comme l’aquaculture ou l’agriculture, est aussi vital que de protéger la forêt de mangrove. Reste à savoir si ces deux approches peuvent être complémentaires.

L’idée de résilience bouscule ainsi le modèle humanitaire en soulignant le fait qu’une des caractéristiques les plus complexes, mais pertinentes, de l’articulation entre l’urgence et le développement se trouve dans l’environnement. Cette approche systémique et globale politise d’autant plus l’aide que la résilience ne peut se cantonner au seul acte d’aider, parfois déconnecté des contextes d’intervention, et elle montre par ailleurs ses limites, tant dans la gestion que dans la prévention des catastrophes et risques.

Parties annexes

Note biographique

Camille Raillon est docteure en science politique et spécialiste de la résilience ; chercheuse, elle est affiliée au Laboratoire lipha - upec. Cet article est le résumé de son travail de thèse au Bangladesh entre 2010 et 2015 où, durant cinq ans, elle a étudié sous plusieurs angles et aspects ce que pourrait être la résilience des familles devant les catastrophes naturelles, le changement climatique et la pauvreté chronique.

Références

- Adger Neil, 2000, « Social and ecological resilience: are they related? » Progress in Human Geography, vol. 24, no 3 : 347-364.

- Alagbe Mérick Freedy, 2013, « La résilience et le cash transfer : les nouvelles antilogies de l’humanitaire », Grotius International, 30 mai, consulté sur Internet (https://grotius.fr/la-resilience-et-le-cash-transfer-les-nouvelles-antilogies-de-lhumanitaire/#.YTyKmS2yKqA) en 2013.

- Bene Christophe, Rachel Godfrey Wood, Andrew Newsham et Mark Davies, 2012, « Resilience: New Utopia or New Tyranny? Reflection about the Potentials and Limits of the Concept of Resilience in Relation to Vulnerability Reduction Programmes », IDS Working paper, no 405, consulté sur Internet (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.2040-0209.2012.00405.x) en 2012.

- Beck Ulrich, 2001, La Société du risque. Sur la voie d’une autre modernité, Paris, Champs Essais.

- Boutaud Aurélien, 2015, « L’approche systémique peut-elle aider à appréhender la complexité de l’évaluation des politiques publiques ? » Millénaire 3, 30 novembre, consulté sur Internet (https://www.millenaire3.com/ressources/L-approche-systemique-peut-elle-aider-a-apprehender-la-complexite-de-l-evaluation-des-politiques-publiques) en 2015.

- Carpenter Steve, 2001, « From Metaphor to Measurement: Resilience of What to What? » Ecosystems, no 4 : 765-781.

- Cyrulnik Boris, 2021, Un merveilleux malheur, Paris, Odile Jacob.

- Galopin G.C., 2006, « Linkages Between Vulnerability, Resilience, and Adaptive Capacity », Global Environmental Change, no 16 : 293-303.

- Galopin Gilberto, 2006, Resilience, Vulnerability, and Adaptation: A Cross-Cutting Theme of the International Human Dimensions Programme on Global Environmental Change, Amsterdam, Elsevier.

- Holling C.S., 1973, « Resilience and Stability of Ecological Systems », Annual Review of Ecology and Systematics, vol. 4, no 19 : 1-23.

- Hossain Naomi, 2017, « The 1970 Bhola Cyclone, Nationalist Politics and the Subsistence Crisis Contract in Bangladesh », Disasters, vol. 42, no 1 : 187-203.

- Lallau Benoît, 2011, « La résilience, moyen et fin d’un développement durable ? » Éthique et économique/Ethics and Economics, vol. 8, no 1, consulté sur Internet (https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/4589/Lallau.pdf;sequence=1) en 2011.

- Revet Sandrine, 2009, « Les organisations internationales et la gestion des risques et des catastrophes “naturels” », Les études du cerin, no 57.

- Unesco, s.d., « Les Sundarbans ». La liste du patrimoine mondial, consulté sur Internet (https://whc.unesco.org/fr/list/798/) en 2019.

- Undrr, 2015, Chart of the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030, consulté sur Internet (https://www.preventionweb.net/publication/chart-sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030) en 2015.

- Walker Brian, C.S. Holling, Stephen R. Carpenter et Ann P. Kinzig, 2004, « Resilience, Adaptability and Transformability in Social-ecological Systems », Ecology and Society, vol. 9, no 2. https://doi.org/10.5751/ES-00650-090205.

Liste des figures

Figure 1

La résilience : une équation multi-entrées dans l’humanitaire.

Liste des tableaux

Tableau 1

Synthèse des résultats de la recherche sur la résilience des foyers et des collectivités suite au cyclone Aila de 2009 et réflexion sur les pratiques de l’aide humanitaire