Résumés

Résumé

À l’instar d’autres villes dans le monde, Alger, Rabat et Ankara connaissent des transformations socio-urbaines qui ont le plus souvent des effets déstructurants sur les quartiers populaires. Généralement inspirées de politiques urbaines néolibérales, ces transformations exacerbent les inégalités sociospatiales et dégradent tout particulièrement les conditions de vie des femmes, qui résistent sous des formes diverses et se mobilisent pour revendiquer le droit à la ville, notamment le droit de se maintenir dans leur quartier. Dans cet article, je mets en lumière les mécanismes de conscientisation et de politisation des femmes des quartiers populaires – catégorie la moins visible et la moins audible – à travers leurs résistances aux transformations socio-urbaines que connaissent ces villes, afin de rendre compte des reconfigurations en cours de la citoyenneté genrée en contexte difficile. Basée sur des quartiers populaires à Alger, Rabat et Ankara, l’analyse porte sur les pratiques sociales et politiques des femmes de ces territoires, mais aussi sur leur affirmation dans l’espace public du quotidien et dans celui des mobilisations collectives, avec l’objectif de saisir les manifestations des demandes de reconnaissance effective de leurs droits et la façon dont elles négocient ce processus.

Mots-clés :

- Genre,

- conscientisation,

- quartiers populaires,

- résistances,

- mobilisations,

- transformations urbaines

Abstract

Like other cities throughout the world, Algiers, Rabat and Ankara are undergoing socio-urban transformations which most often have destructuring effects on working-class neighbourhoods. Generally inspired by neoliberal urban policies, these transformations exacerbate socio-spatial inequalities and degrade the living conditions of women who resist these transformations in various ways. These women mobilize to claim their right to the city and, in particular, their right to remain in their neighbourhood. This article aims to shed light on the awareness and politicization mechanisms of women in lower-income neighborhoods—the least visible and least vocal group—through their resistance to the socio-urban transformations that these cities are experiencing, in order to help account for the ongoing reconfigurations of gendered citizenship in difficult contexts. Based on working-class neighborhoods in Algiers, Rabat and Ankara, this analysis focuses on the social and political practices of women and on how they assert themselves in the public space and through collective mobilizations. Our objective is to capture how their requests for the recognition of their rights are manifested and the way in which women negotiate this process.

Keywords:

- Gender,

- awareness,

- working-class neighbourhoods,

- resistance,

- mobilizations,

- urban transformations

Resumen

Como en otras ciudades del mundo, Argelia, Rabat y Ankara conocen transformaciones socio-urbanas que a menudo provocan efectos destructivos en barrios populares. Generalmente inspiradas de políticas urbanas neo-liberales, tales transformaciones exacerban las desigualdades socio-espaciales y erosionan particularmente las condiciones de vida de las mujeres, las que resisten de diversas maneras y se movilizan para reivindicar el derecho a la ciudad, el derecho de permanecer en sus barrios. En este artículo, deseo destacar los mecanismos de concientización y de politización de las mujeres de barrios populares - categoría que es la menos visible, la menos audible - a través su resistencia a las transformaciones socio-urbanas de esas ciudades, todo ello para transcribir los reordenamientos que ocurren durante la ciudanía de género, en un contexto nada fácil. El análisis realizado en los barrios populares de Argelia, Rabat y Ankara trata de las prácticas sociales y políticas de las mujeres de tales territorios, sobre todo de su afirmación en el espacio público cotidiano y en el de las movilizaciones colectivas, siendo su objetivo el de captar las manifestaciones de reconocimiento efectivo de sus derechos y de la manera cómo ellas negocian esos procesos.

Palabras clave:

- Género,

- concientización,

- barrios populares,

- resistencias,

- movilización,

- transformaciones urbanas

Corps de l’article

Introduction

La participation importante des femmes de toute condition aux « révolutions » dans les pays arabes et en Turquie ont pu surprendre le reste du monde, tant le déni du regard néocolonial à l’égard des transformations sociétales de ces contrées pèse sur les représentations (Mahfoudh et Delphy, 2014 : 4). Contribuer à une meilleure connaissance de la condition des femmes dans des sociétés à culture musulmane et, surtout, rendre compte de leurs résistances et mobilisations contre leur marginalisation, en montrant les voies particulières qu’elles empruntent sont parmi mes ambitions dans cet article. Je vise en particulier à mettre en lumière les mécanismes de conscientisation et de politisation des femmes des quartiers populaires – catégorie la moins visible et la moins audible – à travers leurs résistances aux transformations socio-urbaines que connaissent des villes au Maghreb et en Turquie, afin de rendre compte des reconfigurations en cours de la citoyenneté genrée en contexte difficile. Je considère que la résistance de ces femmes et leur mobilisation autour de questions sociales constituent un espace collectif d’apprentissage, de conscientisation et de politisation à même de les conduire à une demande de reconnaissance de leurs droits en tant que femmes.

À l’instar d’autres agglomérations au Sud et au Nord, les villes étudiées, Alger (Algérie), Rabat (Maroc) et Ankara (Turquie), sont affectées par le contexte actuel de mondialisation et de métropolisation qui entraîne leur mise aux normes (Berry-Chikhaoui et al., 2007) dans le cadre de politiques urbaines plus ou moins de logique néolibérale (Brenner, 1999 ; Peck et Tickell, 2002 ; Swyngedouw et al. 2002 ; Harvey, 2005). Celles-ci se manifestent par le désengagement des États dans la gestion[1] des services urbains, (énergie, eau et assainissement, déchets, transports, logements, etc.) et par la marchandisation de différents domaines urbains jusque-là épargnés par l’extension du capital.

Les quartiers populaires sont directement ou indirectement confrontés à des actions publiques d’aménagement, telles que l’éradication des bidonvilles et la restructuration des quartiers non réglementaires. Ils sont également confrontés à un urbanisme de grands projets (commerciaux, immobiliers, touristiques) dont l’objectif essentiel est de valoriser le foncier. Provoqués par ces dynamiques urbaines, les déplacements contraints de nombreuses populations vers les périphéries se conjuguent aux effets, notamment, de la réduction des budgets publics d’équipement des quartiers ou des difficultés de transport, et enclenchent ainsi des processus de marginalisation. Je considère que ces conditions favorisent l’exacerbation et la complexification des inégalités sociospatiales qui affectent plus durement les femmes des quartiers populaires. Dans le cas des évictions des habitants de quartiers non réglementaires depuis les quartiers centraux vers la périphérie, les femmes subissent plus fortement les effets de relégation, car leur accès au travail et à la formation s’en trouve contrarié, notamment en raison des coûts élevés de transport.

Mon analyse tient compte de l’effet conjugué, d’une part, du retour en force d’une vision résolument conservatrice de l’islam[2] et, d’autre part, d’un contexte fait généralement de tensions politiques[3]. Ces facteurs peuvent être à l’origine de violences meurtrières, de dégradations brutales des conditions de vie et de régressions considérables sur le plan des droits humains qui affectent plus fortement les femmes. Sans effacer les différences importantes entre l’Algérie, le Maroc et la Turquie, les conditions historiques d’émergence et d’évolution de la question de l’émancipation des femmes et de leurs droits s’avèrent un processus long et difficile, depuis les affres du colonialisme et de la guerre jusqu’à la montée récente du conservatisme et de l’islamisme[4], en passant par les effets paradoxaux du développement (Semmoud et al., 2019).

Analyser les voies de l’émancipation des femmes et de leur mouvement en contexte difficile, c’est aussi comprendre les hybridations que ces femmes réalisent entre les modèles internationaux auxquelles elles adhèrent et la réalité plus ou moins conservatrice de leurs sociétés. Tenant compte de ces éléments de contexte, j’ai analysé les pratiques des femmes de quartiers populaires dans leur mobilisation et leurs rapports aux pouvoirs locaux, afin de comprendre le processus d’émergence d’une citoyenneté genrée inclusive (Marques-Pereira, 2003). Autrement dit, il s’agit, à travers leurs pratiques sociales et politiques, mais aussi de leur affirmation dans l’espace public du quotidien et dans celui des mobilisations collectives, de saisir les manifestations des demandes de reconnaissance effective de leurs droits par ces femmes et la façon dont elles négocient ce processus.

Rendre visible les diverses formes d’engagement (associatives ou informelles) des femmes dans les quartiers populaires, c’est contrecarrer des représentations dominantes qui les considèrent soumises à l’organisation patriarcale traditionnelle et à un machisme censé être prépondérant dans ces territoires. Dans leur travail sur les femmes des quartiers populaires en France, Faure et Thin (2007) démontrent que la difficulté de reconnaissance publique des associations issues de cet univers social renvoie à l’ambivalence des institutions à l’égard des pratiques des classes populaires et, notamment, des formes d’engagement militant « populaires ». Il me paraît donc important de travailler sur l’entrecroisement des différentes formes de domination auxquelles les femmes des quartiers populaires sont soumises, celles liées à leur genre, à leur classe et à leur travail, des propriétés indépendantes, mais qui se construisent mutuellement, ainsi que le suggère la théorie de l’intersectionnalité (Jaunait et Chauvin, 2012).

Si les luttes des femmes pour résister à des actions autoritaires d’aménagement et pour changer l’image de leur quartier se multiplient, les conduisent-elles à une véritable conscience politique de leurs droits en tant que femmes ? Pour répondre à cette question, je m’appuie sur l’idée des apprentissages de Freire (1970) dont l’objectif est de lutter contre l’aliénation des individus, dont le premier verrou est celui de la transformation de l’image de soi vers une estime de soi. Pour Bacqué et Biewener (2013), l’empowerment[5] articule deux dimensions : celle du pouvoir (d’agir sur et avec) et celle du processus d’apprentissage pour y accéder. Cela implique une démarche d’autoréalisation et d’émancipation des individus pour déboucher sur un projet de transformation sociale. La chaîne d’équivalences articule ici les idées de justice, de redistribution, de changement social, de conscientisation et de pouvoir, celui-ci étant exercé par ceux « d’en bas ». Confortée par ces éclairages, je fais l’hypothèse que les dynamiques collectives des femmes dans les quartiers populaires apportent des changements importants, d’un côté, dans leurs représentations affirmant leur estime de soi et leur conscience de pouvoir agir, et de l’autre côté, dans les représentations des autres à leur égard, notamment celles de leur famille, des personnes résidant dans leur quartier et d’acteurs politiques locaux.

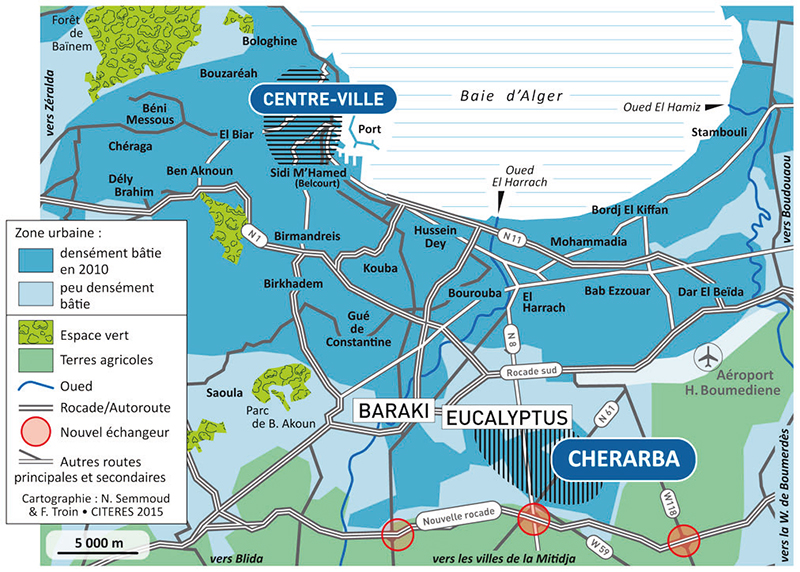

Malgré les différences entre les contextes des villes étudiées, leurs similitudes quant aux transformations urbaines actuelles des quartiers populaires m’ont amenée à travailler sur trois de ces contextes[6]. Ceux du quartier algérois de Cherarba, que j’ai directement investigué et qui sera central dans la démonstration, celui de la Vallée de Dikmen d’Ankara et celui de Douar Ouled Dlim de Rabat, traités respectivement par Erdi (2016) et Essahel (2011), viennent conforter l’idée de convergences entre les processus étudiés. À l’origine non réglementaire, le quartier de Cherarba[7], à 34 km au sud-est d’Alger (figure 1), est l’objet d’une restructuration lancée par la mairie et la wilaya, et soutenue par l’État, pour reconquérir ce territoire proche de l’aéroport international, bien doté en réserves foncières et otage des terroristes pendant la guerre civile (Semmoud, 2014). Les actions ont consisté à implanter des équipements[8] et des logements, notamment pour accueillir des familles provenant de bidonvilles rasés. Elles ont suscité le mécontentement parmi les habitants, pour qui les équipements sont loin de combler les besoins d’une population estimée à 70 000 personnes (ONS, 2014) et pour qui les logements sociaux auraient pu desserrer en partie la population du quartier.

L’ancien gecekondu (Pérouse, 2004) de la Vallée de Dikmen, à 5 km au sud du centre d’Ankara (figure 2), abrite une population issue de l’exode rural en provenance d’Anatolie, dans les années 1930. Caractérisé par une diversité sociale, ethnique, religieuse et politique (Erdi, 2016), le quartier fait l’objet d’une opération de réhabilitation[9] dont l’objectif est de valoriser le foncier en accueillant des catégories sociales aisées et en relogeant dans de nouvelles cités non équipées et en périphérie lointaine les habitants n’ayant pas les moyens d’acquérir les nouvelles constructions. Enfin, le bidonville de Douar Ouled Dlim, au sud-ouest de Rabat, illustre la politique marocaine « des villes sans bidonvilles » engagée en 2004 et qui est à l’origine de déplacements contraints des habitants vers la périphérie (figures 3 et 4).

Pourtant inscrites dans des politiques de lutte contre la pauvreté, ces transformations se conjuguent aux effets, de la « privatisation » des services urbains, notamment l’augmentation des coûts d’accès à l’eau potable et à l’électricité. Elles se combinent aussi avec la réduction des budgets publics d’équipement des quartiers, de même qu’avec les difficultés de transport, et renforcent ainsi la marginalisation des classes populaires (Semmoud et Signoles, 2020). Soulignons ici que les politiques de lutte contre la pauvreté, généralement empreintes de représentations portées par la Banque mondiale, se traduisent par une rhétorique sur la responsabilisation des individus et une injonction à se prendre en main. Ce recentrage sur l’initiative individuelle procède d’une dépolitisation de la pauvreté, avec une occultation des rapports structurels d’inégalité (Fassin 1996 ; Destremau, 2009).

Suivant des auteurs comme Navez-Bouchanine (2007) ou Merklen (2009), je considère les quartiers populaires divers socialement et abritant en majorité des catégories sociales modestes dont les revenus sont inférieurs aux moyennes de la ville, mais aussi des ménages pauvres et d’autres faisant partie de couches moyennes. Dans tous les cas, il s’agit de trajectoires sociales et résidentielles mouvantes, mises à mal en permanence, qui permettent de saisir concrètement les processus d’intégration/marginalisation/stabilisation sociale des ménages. Ainsi, une même trajectoire peut faire apparaître tour à tour des dynamiques d’ascension, de fragilisation et de régression et, éventuellement, à nouveau d’ascension, etc. Apparaissent ainsi des dynamiques à la courbe sinusoïdale qui donnent à lire aussi les articulations entre les «trajectoires» des quartiers populaires et celles des ménages, en lien avec les transformations internes et externes de ces territoires. L’intégration des ménages se joue à la fois dans leurs efforts pour s’écarter des zones de vulnérabilité et de désaffiliation sociales (Castel, 1994), mais aussi dans leurs stratégies pour la reconnaissance de leur territoire.

Je montrerai la place des femmes, d’une part, dans les résistances ordinaires face à leur marginalisation et celle de leur famille et, d’autre part, dans les mobilisations pour revendiquer le droit à la ville (Lefebvre, 1972) et, particulièrement, le droit de se maintenir dans leur quartier. Je mettrai d’abord en évidence le combat quotidien de ces femmes pour la survie et contre la marginalisation, ainsi que le rôle qu’elles jouent dans les stratégies de valorisation du quartier par les ménages, dans le développement des activités formelles/informelles et in fine dans la construction des ressources de ces territoires, ressources qui, en retour, leur sont nécessaires pour stabiliser leur trajectoire sociale et éviter la marginalisation, mais aussi pour accéder à celles de la ville. Pour ce faire, j’utiliserai essentiellement le cas de Cherarba (Semmoud, 2016), en soulignant les convergences avec les autres quartiers, lorsque possible. Ensuite, en m’appuyant sur les exemples de la Vallée de Dikmen et du Douar Ouled Dlim, je focaliserai sur les différentes formes qu’y prennent les actions collectives et les mobilisations, afin de comprendre comment se construisent les chemins vers la citoyenneté féminine. En conclusion, je mettrai en évidence les limites et paradoxes de ces avancées dans l’estime de soi et de la conscience d’agir, en matière de droits juridiques et politiques des femmes.

FIGURE 1

Cherarba dans Alger : espace périphérique convoité

FIGURE 2

Caractéristiques spatiales de Cherarba : des atouts pour la politique urbaine de reconquête

FIGURE 3

Les réalisations publiques dans les années 2000, en decà des besoins de la population

Résistances ordinaires et conquêtes silencieuses

Nouveaux modes de vie et élargissement/extériorisation des activités

Dans leur majorité discrètes et non visibles, les résistances des femmes à la marginalisation urbaine et sociale sont diverses (Scott, 2008). Elles sont présentes dans la gestion de leur quotidien pour la survie et dans leurs stratégies pour stabiliser leur situation sociale, voire pour leur intégration urbaine et celle de leur famille. Je m’appuie ici sur les témoignages des habitantes de Cherarba (Alger), mais on peut repérer les mêmes phénomènes à Douar Ouled Dlim (Rabat), voire dans la Vallée de Dikmen (Ankara), à l’arrivée des migrants anatoliens.

Quartier non réglementaire au départ, Cherarba a été plus ou moins « régularisé » selon des politiques contradictoires et déstructurantes (Semmoud, 2014). La majorité des ménages qui s’y sont installés grâce au marché informel, entre 1970 et 1980, proviennent de quartiers algérois centraux vétustes où ils vivaient dans une grande promiscuité. Les femmes ont été très actives dans cette mobilité résidentielle, motivées par leur volonté de desserrement, d’amélioration de leurs conditions d’habitat et de localisation dans la ville, mais surtout par leur désir d’individuation et d’affranchissement par rapport à leur famille élargie et à leur quartier d’origine (Dansereau et Navez-Bouchanine, 2003). Cette mobilité correspond à la volonté d’échapper autant que possible au contrôle social familial et à celui, pesant, de l’ancien voisinage, même en continuant d’y puiser les solidarités qui leur sont nécessaires.

FIGURE 4

Fers en attente, murs non crépis, constructions non achevées donnent l’aspect d’un chantier permanent. L’espace urbain est à l’état d’abandon

Dans tous les cas, la mobilisation des femmes autour du projet de mobilité résidentielle témoigne de l’affirmation du couple et de son autonomie par rapport à la famille élargie, mais aussi des relations de partenariat en son sein. Apparaissent ainsi des rapports d’égalité, voire de pouvoir des femmes dans la sphère domestique (Naciri, 2002), lesquels reflètent une transformation socioéconomique et culturelle profonde qui affecte l’organisation sociale. L’autonomie résidentielle offre aux femmes la possibilité de mettre en oeuvre le mode de vie auquel elles aspiraient (accès au travail, à certains équipements ménagers, aux loisirs, etc.). Ce mode de vie recherché se reflète aussi dans la maîtrise des sociabilités selon un mode électif et l’activation de réseaux en dehors de la famille et du voisinage : « J’ai repris contact avec des amies du lycée. L’une d’elles m’a aidé à trouver du travail » (ouvrière dans une usine de papier, 42 ans, 2014, Semmoud). Elles développent avec leurs voisines de fortes solidarités, fondamentales pour leur émancipation : « Ma voisine garde mes enfants. Je peux donc travailler. Je l’aide aussi en lui amenant des médicaments de l’hôpital » (aide-soignante, 37 ans, 2015, Semmoud). Ces sociabilités constituent des ressources dans leurs stratégies d’intégration individuelle, en même temps qu’elles contribuent à les alimenter.

Par ailleurs, malgré la chape de plomb que constitue le conservatisme islamiste, la présence des femmes dans l’espace urbain au sein et en dehors du quartier s’est banalisée (figures 5 et 6). C’est parfois de véritables processions que l’on croise dans les marchés, les centres commerciaux et les autres lieux publics (sécurité sociale, poste, écoles, administrations, etc.). Leur présence dans l’espace urbain témoigne du nombre relativement important de travailleuses et d’étudiantes, mais il indique aussi, pour les ménagères, un élargissement et une extériorisation de leurs activités.

FIGURE 5

Sortie des habitantes de Cherarba dans les ruines romaines de Tipaza

FIGURE 6

Féminisation du marché de Cherarba

Stratégies pour se maintenir dans l’espace urbain

La banalisation de la présence des femmes dans les quartiers, et plus largement dans l’espace urbain, ne signifie pas pour autant une liberté totale des lieux à fréquenter, du comportement et de la tenue vestimentaire. Ces aspects font l’objet de règles dans le discours religieux, plus ou moins sévères selon les quartiers et l’emprise des islamistes sur ces derniers. Selon leur âge, leur place au sein de la famille, leur niveau de formation ou leur travail, les femmes s’y réfèrent afin d’ajuster leur apparence, avec l’objectif que leurs familles ne soient pas mises à l’index, voire pour certaines de se protéger de leur famille. L’appropriation, la réinterprétation ou le détournement symbolique de ces normes se traduisent par diverses modalités dès que les femmes sont en dehors de leur quartier : sortie du quartier en voiture, dévoilement à l’extérieur du quartier, évitement de certains lieux, sortie avec la présence alibi des enfants, etc.

Dès lors que leur anonymat est garanti, certaines femmes changent totalement ou partiellement de tenue vestimentaire, se défont du hidjab ou l’embellissent, se maquillent, retrouvent leur ami et profitent de l’absence de contrôle social pour exprimer autant que possible leur véritable identité socioculturelle. Plus généralement, la tension entre leurs propres modèles et les modèles imposés les conduit à trouver des compromis viables et à mettre en oeuvre des normes structurées en couples plus ou moins complémentaires : émancipation/respectabilité, émancipation/rôle domestique, etc. Dans sa thèse sur le port du voile en Tunisie, Matri (2014) montre à la fois la diversité de significations du phénomène et la convergence des aspirations des femmes à ne renoncer ni à leurs études, ni à leur travail en dehors du foyer, ni à l’investissement des espaces pour des activités professionnelles ou pour les loisirs. Ainsi, « [l]e port du voile est revendiqué comme un droit dans le prolongement des acquis de la modernité décriée, pour investir de nouveaux espaces, conquérir de nouveaux droits et participer davantage à la vie publique » (Idem : 376).

Les femmes manipulent de la sorte l’ordre symbolique dominant et s’approprient (à leur façon) les codes traditionnels, cherchant ainsi à réaliser leurs aspirations et à se faire respecter. « Je le dis franchement, si je n’avais pas mis le voile, mes frères n’auraient jamais accepté que je travaille. […] Je fais ce que je veux. Je vais où je veux. On me respecte. Mais tu as toujours des obsédés qui ne respectent rien » (employée de bureau, 28 ans, 2014, Semmoud). De nombreuses femmes se sont voilées par conviction religieuse, mais une grande part d’entre elles, sans forcément renier leurs croyances, avouent l’avoir fait « pour avoir la paix », pour continuer à aller à l’université, au travail et, plus généralement, pour sauvegarder ou acquérir leur liberté d’accès à l’espace urbain ainsi que la libre pratique de cet espace, pour prétendre à une formation et à un emploi. Le port du voile qui, dans son principe originel, devait annihiler toute possibilité de féminité et de séduction dans l’espace public, est aujourd’hui couramment détourné pour faire l’objet d’embellissement, voire en être un moyen.

Les sociétés musulmanes, par les règles et normes sociales qu’elles ont établies, placent les femmes, en particulier, dans une sorte de double vie ou de double personnalité : l’une est basée sur des compromis plus ou moins importants avec la norme sociale dominante, et l’autre, quand elle arrive à trouver un espace d’expression, correspond au modèle socioculturel construit par l’individu au cours de son histoire et de son itinéraire social et culturel.

Présentes dans le tissu économique informel

Les femmes des quartiers populaires étudiés sont en première ligne d’un combat quotidien pour vivre dignement, lequel s’inscrit dans des stratégies d’intégration urbaine allant de leurs pratiques quotidiennes de valorisation des lieux à leurs activités pour stabiliser leur situation sociale et éviter la désaffiliation sociale (Castel, 1995), en passant par les compétences et les formes d’inventivité sociale qu’elles mettent en oeuvre. Ainsi, gérer l’économie domestique dans des contextes familiaux de baisse du pouvoir d’achat ou de chômage, les a conduites à repérer les marchés les plus économiques pour répondre aux besoins de leur famille. Leur réseau de sociabilité parmi les femmes de leur quartier s’avère particulièrement utile dans ce sens. Par exemple, il a mis en place un système d’aide financière partagée[10] qui ressemble à d’autres initiatives du même genre, telles que la gam’aiya observée par Deboulet (1994) dans les quartiers non réglementés du Caire. La place de génératrices de ressources que les femmes se sont constituée grâce au réseau de sociabilité du quartier, leur confère du même coup un statut valorisant au sein de leur famille et de leur voisinage. Ces initiatives témoignent de leur volonté de jouer un rôle essentiel dans leur trajectoire sociale et mettent en évidence les réseaux et les ressources qu’elles ont développés.

Ces dernières décennies, selon des niveaux différents dans les trois pays concernés par cette étude, la présence des femmes dans le monde du travail (services, entreprises de production, agriculture, etc.) n’a pas cessé d’augmenter[11], spécialement dans le secteur informel. L’accès des femmes au monde du travail et aux qualifications embraye sur le champ des représentations sociales et des constructions identitaires, d’où l’intérêt porté aux processus psychosociologiques à l’oeuvre dans le mouvement féminin d’appropriation de l’espace salarié (Cherifati-Merabtine, 2002). Outre le fait que le travail reste un facteur essentiel d’autonomisation, les pratiques et les représentations ont changé au point que les femmes n’ayant pas d’activité rémunérée sont parfois moins valorisées sur le marché matrimonial[12].

La pratique des habitants des quartiers informels de réserver un espace au sein de l’habitation (garage, sous-sol, une partie du rez-de-chaussée, etc.) pour une activité économique a été en partie l’initiative des femmes. C’est le cas en particulier du travail artisanal à domicile (couture, broderie, tricot, céramique, etc.), du commerce, de la coiffure, de la formation ou de l’enseignement privé, des cabinets d’infirmière ou de kinésithérapeute, etc. Il semble que ce soient les femmes qui « pèsent » pour faire passer ces activités informelles dans le champ légal, espérant ainsi bénéficier de microcrédits dont l’efficacité est pourtant remise en cause (Guérin, 2015). L’activité artisanale domestique a toujours eu une connotation positive, mais l’aspect nouveau réside dans l’ouverture qu’elle procure aujourd’hui aux femmes qui ont élargi leur commerce à la ville.

Bien évidemment, ces mutations connaissent des situations d’inertie, voire de recul. Les situations conflictuelles au sein du couple, liées au stress et à la fatigue de la double journée de travail des femmes, conjuguées à la pression sociétale, peuvent les amener à abandonner leur activité. La norme sociale dominante est de prendre en charge prioritairement son ménage et secondairement son activité professionnelle. L’autoritarisme des patrons vis-à-vis des jeunes ouvrières recrutées par l’entremise du père, le paternalisme des subordonnés lorsque les femmes sont responsables et l’omerta sur le harcèlement sexuel sont autant de facteurs qui découragent les femmes. La levée de ces obstacles relève en grande partie de la volonté des acteurs publics d’influencer, notamment le patronat, sur les modalités de formation et de promotion et sur les conditions qui encadrent le travail, comme le transport, la garde des enfants, l’aménagement des horaires, l’éclairage des quartiers, etc.

Aujourd’hui, il est intéressant d’analyser l’évolution de la position des islamistes par rapport au travail féminin, passant d’une interdiction absolue à une acceptation sous conditions (voile, règles de comportement, etc.). Sommes-nous face à un processus d’altération des modèles imposés ? Sommes-nous face à une dynamique de sécularisation de l’islam ? Ce sont des questions qui méritent d’être élucidées en vue de saisir les effets de l’émancipation des femmes sur le conservatisme.

Résistance et mobilisation collectives

Une sensibilité accrue aux droits sociaux

Dans les quartiers populaires, le discours des femmes cristallise souvent l’ensemble des mécontentements au sein de ces territoires marginalisés. Ces femmes s’expriment avec colère et ressentiment sur la stigmatisation qui affecte leur quartier, sur le chômage et les carences du quartier et, enfin, sur la responsabilité des pouvoirs publics dans cette marginalisation. Dans le cas des actions d’éviction et de relogement, à Douar Ouled Dlim et dans la Vallée de Dikmen, elles sont les premières à exprimer leur déception et leur colère face à l’arbitraire de projets peu adaptés à leurs moyens économiques et à leurs souhaits, et sur lesquels la population n’a pas été consultée.

Elles témoignent ainsi d’une conscience de leurs droits et de l’injustice sociale et spatiale dont elles sont l’objet avec leur famille. À Cherarba, par exemple, l’insuffisance des transports collectifs lèse sérieusement les personnes qui travaillent et les étudiants. Les femmes, particulièrement, sont souvent obligées d’abandonner les études ou le travail : « Pourquoi ma fille n’aurait-elle pas droit aux études à cause du transport ? Pourquoi ces injustices ? Je suis en colère contre cette hogra [mépris] » (femme au foyer, 54 ans, 2011, Semmoud).

Ce fait n’est pas nouveau et s’explique par le vécu exacerbé, chez les femmes, de conditions de vie et d’habitat difficiles où elles sont généralement en première ligne. Ainsi, elles passent souvent à l’offensive quant à la nécessité de l’action collective, soit en exhortant les hommes de la famille à agir, soit en étant de plus en plus présentes dans les manifestations revendicatives ou les blocages d’axes routiers. Les femmes interviewées à Cherarba, à Douar Ouled Dlim ou dans la Vallée de Dikmen apparaissent déterminées à agir avec leur réseau de sociabilité féminine (formel ou informel) pour susciter des actions collectives, autant autour des urgences dans le quartier (collectes pour l’installation de conduites d’assainissement ou de ralentisseurs de circulation, organisation de campagnes de nettoiement, etc.) qu’autour de manifestations pour remettre en cause un projet qui ne leur convient pas. Elles contribuent ainsi, à leur façon, à faire de leur espace résidentiel un quartier politique. Par ailleurs, ces actions, y compris les plus anodines, sont des cadres précieux d’apprentissage et de conscientisation.

Mobilisations collectives

Les femmes participent, d’une façon ou d’une autre, à toutes formes de revendication des droits des populations des quartiers populaires, tant en matière de logement et d’équipements que de maintien dans leur lieu résidentiel. Elles contestent le déni des pouvoirs publics et le caractère déstructurant des politiques à l’égard des quartiers populaires. Dans un premier cas de figure, elles peuvent être en « arrière-plan » du mouvement contestataire et jouer un rôle dans la diffusion de l’information au sein de leurs réseaux (réseaux sociaux pour les plus jeunes) et dans la logistique (repas, brassards, etc.). Dans un deuxième cas de figure, elles se mettent en avant ou sont mises en avant dans les manifestations et dans les actions de « coupeurs de routes[13] ». Leur présence est censée décourager la répression et souligner la gravité de la situation. Dans le troisième cas de figure, les femmes sont directement à la source des actions collectives, d’abord dans un domaine où elles s’estiment légitimes, à savoir la scolarité de leurs enfants. À Cherarba, par exemple, elles ont imposé des négociations avec les responsables locaux sur les conditions de scolarité des enfants (locaux vétustes, chauffage défectueux, faible nombre d’enseignants, etc.) en organisant des manifestations à l’entrée de l’école ou de l’inspection académique, en invoquant sur des banderoles les inégalités de traitement qui pénalisent les établissements scolaires des quartiers populaires.

La mobilisation des femmes dans les opérations d’éradication des bidonvilles et de restructuration des quartiers non réglementaires n’a donc rien d’étonnant. Les déplacements forcés de la population vers des cités d’accueil éloignées et sous-équipées ont induit, dans certaines conditions, de nouvelles formes de marginalisation. Déplacées loin des bassins d’emploi et des centralités offrant les ressources pour vivre et face à des coûts élevés de transport et d’installation, les familles vivent symboliquement ce déplacement comme une forme de bannissement. Cette marginalisation affecte plus fortement les femmes et les pousse à s’opposer fermement aux opérations d’éradication des bidonvilles, afin de se maintenir en ville ou, au minimum, de négocier des conditions de relogement plus acceptables.

Dans sa thèse (2011), Essahel analyse le sit-in (El Wakfa) organisé par les femmes du bidonville de Douar Ouled Dlim pour renégocier avec les autorités les conditions de leur relogement (figures 7, 8 et 9). Parmi leurs revendications, il y avait : le maintien dans le quartier et l’obtention de lots de recasement sur place ; l’octroi d’un crédit pour acquérir le logement, une promesse qui s’est avérée non automatique pour tous les ménages ; la réduction des mensualités de remboursement qui avaient été revues à la hausse ; l’annulation de la décision de scolariser les enfants dans la cité d’accueil à Mers El Kheir (15 km du bidonville).

FIGURE 7

Grands projets urbains de Rabat et sa région

FIGURE 8

Principaux bidonvilles et cités de relogement étudiés par Habiba Essahel

L’opacité de l’information et les incohérences dans les décisions publiques ont renforcé la méfiance et le sentiment que ces opérations visaient moins l’amélioration des conditions de vie des habitants que la libération des assiettes foncières proches des centralités. Les démarches de dialogue n’ayant pas abouti, les femmes, en concertation avec leur mari, ont alors opté pour le sit-in, une forme de pression sur les autorités qu’elles considéraient plus visible et plus forte. Elles expliquent qu’elles se sont inspirées en cela de mouvements de protestation du même type ayant donné des résultats au Maroc.

FIGURE 9

Banderoles de protestation des relogés à El Kora, Rabat

Cet apprentissage a débouché sur une forme spectaculaire de leur action et sur un choix de lieu stratégique, à savoir un axe important de circulation permettant une rapide médiatisation de l’événement:

On a décidé de s’installer sur l’autoroute! D’autres […] l’ont fait avant nous et ça a marché. C’est la première fois qu’on le faisait, mais c’est un moyen efficace pour les faire réagir. On s’est assises sur la route et on s’est mises à crier fort […]. On a bloqué la circulation […] et les voitures se sont arrêtées. […] J’avais quand même peur, mais comme on était nombreuses [30 femmes], ça nous a encouragées. On s’est allongées par terre comme les morts […] pour dénoncer ce qui arriverait à nos enfants si on les laissait faire. Mais on n’est pas restées longtemps comme ça, c’est un peu honteux pour nous les femmes de faire ça, mais on voulait montrer qu’on n’était pas d’accord

Touria, 2005, Essahel

La transformation in vivo de la forme de contestation du sit-in au die-in[14] est révélatrice de l’inventivité des manifestantes, dans le feu de l’action collective, dont l’effet est souvent stimulant. Leurs propos sur la honte éprouvée à s’allonger par terre pourraient être interprétés de plusieurs façons, notamment leurs doutes quant à leur légitimité en tant que femmes de manifester de cette façon. Se prêter à cette mise en scène spectaculaire relèverait de performances correspondant à un niveau de conscience et de politisation désinhibant. Les femmes qui se sont allongées traduiraient des différences dans les convictions des manifestantes. Néanmoins, et quels que soient leurs doutes, les manifestantes se construisent ainsi des identités nouvelles, leur image de soi en sort valorisée, ainsi que l’image qu’ont la famille et le quartier à leur égard.

Une expérience similaire est analysée par Erdi (2016) dans le quartier de la Vallée de Dikmen, en Turquie (figure 10). Cet ancien gecekondu fait l’objet d’une restructuration autoritaire, sans aucune concertation, ni négociation avec les habitants concernés. Ces derniers font face à des expropriations qui les obligent au déplacement forcé vers de lointaines périphéries, dans un habitat qui ne leur convient pas (Erdi, 2016 : 147).

FIGURE 10

Vue sur le gecekondu de la Vallée de Dikmen

Les habitants se sont organisés pour agir collectivement afin de remettre en cause les décisions arbitraires et exiger des négociations. Cette résistance s’est distinguée par la participation active des femmes aux différentes formes de mobilisation et par leur rôle essentiel dans leur maintien dans le quartier, lequel joue un rôle structurant dans leur vie. À l’instar de l’expérience vécue dans les deux autres quartiers étudiés, les témoignages restitués par l’auteure montrent comment les luttes menées par les femmes les sortent de leur isolement et de leur cantonnement dans l’espace domestique, et leur permettent d’apprendre à défendre leurs droits:

Avant cette lutte, je ne connaissais pas beaucoup de monde dans le quartier. La lutte nous a réunies. Sans faire de distinctions religieuse, linguistique ou ethnique […]. Nous, les femmes, avons appris que la vie n’est pas que dans nos maisons, mais aussi dans les barricades. Alors que nous ne sortions pratiquement jamais et que nous finissions la journée entre quatre murs, nous sommes aujourd’hui partout avec nos enfants. Nous avons appris à réclamer nos droits et nous l’apprenons à nos enfants pour qu’ils ne vivent pas la même chose. Nous avons appris à réclamer la vie que nous désirons et non celle qu’on nous impose. La vallée est devenue une grande école d’apprentissage pour les femmes

Sultan, 2013, Erdi

La sociabilité et la solidarité qui se sont développées entre les femmes semblent également s’être appuyées, en quelque sorte, sur les démarches individuelles engagées par certaines d’entre elles auprès de la municipalité. Erdi (2016 : 153) relate ainsi le récit d’une femme confrontée à la violence du mépris du maire lorsqu’elle a évoqué auprès de lui ses difficultés à s’acquitter des crédits pour obtenir un logement (enfant malade et mari au chômage). Cet épisode rapporté au collectif de femmes a suscité, de leur part, des sit-in ciblant particulièrement le mépris des pouvoirs publics à l’égard des plus démunis : « J’ai vu, pendant ces sept années de lutte, comment un maire pouvait se moquer facilement de la pauvreté du peuple. Quand je lui ai expliqué la situation de mon mari, il m’a répondu “puisque c’est ça, il peut aller vendre des citrons au marché”. Comme si en vendant des citrons, vous pouviez acheter une maison » (Özer, 2012 : 28-29).

Des filets de citrons dans les mains (figure 11), les femmes ont alors organisé plusieurs sit-in devant le parlement, la mairie et les ministères, publicisant leur cause, dans l’objectif politique d’infléchir en leur faveur le rapport de force avec le pouvoir. L’analyse des discours et des comportements observés par Erdi (2016) chez les femmes a conduit l’auteure à se focaliser sur la signification politique des pratiques et des usages au sein du quartier. Dans la perspective de Merklen (2015), l’auteure confirme le rôle moteur de ce territoire dans le passage à l’action et dans la politisation, en même temps qu’il transforme les rapports hommes-femmes en son sein.

FIGURE 11

Manifestation des citrons des femmes de Dikmen

Conclusion : les droits juridiques encore minorisés

Les avancées des femmes des classes populaires dans leur autonomie et dans leur pouvoir d’agir autour des registres qui concernent leur intégration sociale et urbaine me semblent être en quelque sorte « l’antichambre » de combats qui requièrent une plus forte conscientisation et politisation. Pour une mise en perspective, il me paraît essentiel d’analyser les raisons de la moindre mobilisation des femmes de classes populaires des pays étudiés dans les luttes pour leurs droits juridiques. Les idées qui suivent, sans être exhaustives, peuvent constituer des éléments pour le débat.

La logique néolibérale du développement des pays étudiés est aujourd’hui à l’origine de l’exacerbation des inégalités de sexe et d’un recul social et économique des femmes, qui ont été les premières victimes du chômage, du travail informel, des baisses arbitraires de salaire, etc. Dans ce sens, l’ouvrage de Bacqué et Biewener (2013), qui articule le développement – notamment pour l’Asie du Sud – et l’empowerment des femmes, apporte un éclairage fécond. En s’appuyant sur le texte de Boserup (1970), les auteures expliquent que les critiques formulées dans les années 1970 à l’égard des théories et des politiques de développement en avaient souligné les effets négatifs, notamment la marginalisation des femmes, l’aggravation de leur situation d’infériorité et l’accroissement de leur pauvreté (Bacqué et Biewener, 2013 : 55).

Dans les années 1980, le renouvellement de cette analyse par le réseau Gender and development va plus loin. Il introduit d’abord la distinction faite par les féministes entre le sexe comme catégorie biologique et le genre comme catégorie sociale. Il se démarque ensuite du « féminisme libéral », lequel soutient une orientation individualiste sans remettre en cause les conditions structurelles de la domination en ce qui a trait au genre et à la classe, et conserve une vision eurocentriste du monde n’intégrant pas les perspectives non occidentales (Bacqué et Biewener, 2013 : 56). Enfin, il met l’accent sur les structures et les dynamiques des relations de genre et, pour pouvoir les transformer, cherche à comprendre comment elles se négocient. Dans cette perspective, « [l]a question de la redistribution du pouvoir est posée dans une approche qui appréhende la construction des inégalités à l’intersection des questions de genre, de classe, de race et des facteurs liés au colonialisme et au postcolonialisme » (Bacqué et Biewener, 2013 : 56). Ces points de vue résonnent comme un écho des perspectives et des démarches à privilégier pour analyser et faire évoluer la situation des femmes dans le monde musulman.

L’empowerment, tel que l’analysent Bacqué et Biewener (2013), nous semble être un paradigme efficace à la fois pour comprendre les processus d’émancipation des femmes musulmanes, notamment les raisons des avancées, des reculs et des contradictions, et pour en préciser les conditions. Dans la lignée de Michel Foucault, la notion de pouvoir, celui exercé par ceux « d’en bas », est retravaillée et complexifiée, notamment par le mouvement féministe aux États-Unis. On distingue ainsi le « pouvoir intérieur » ou pouvoir de l’individu de s’affranchir de son aliénation, le pouvoir d’agir sur les transformations sociales et le « pouvoir avec » ou pouvoir de l’individu de s’inscrire dans l’action collective.

Parmi les conditions pour faire émerger l’empowerment, Bacqué et Biewener insistent d’abord sur la conscientisation, une approche mise au point notamment par Paulo Freire (1970), en Amérique latine, au sein du mouvement d’éducation populaire. L’objectif de Freire est de lutter contre l’aliénation des individus, ce qui passe d’abord par la transformation de l’image de soi pour créer une estime de soi. Ensuite, l’accent est mis sur le rôle des facilitateurs évoqués notamment dans le guide Violence against women : A curriculum for empowerment. Facilitator’s manual (Schechter et al., 1985). On peut considérer qu’au Machrek (Orient arabe), au Maghreb et en Turquie, même si les processus d’apprentissage sont loin de toucher largement les femmes, ces conditions sont plus ou moins réunies dans la vie associative, syndicale et partisane, dans les réseaux nationaux et régionaux, mais aussi dans les nouveaux médias.

Parties annexes

Notes

-

[1]

Pour le monde arabe, Verdeil (2020) explique que les réformes des secteurs de l’eau, l’assainissement et l’électricité imbriquent partenariats public-privé, réformes territoriales et accords avec des acteurs informels. Il souligne que « […] les services publics, en particulier les services urbains en réseau, […] constituent un élément central du pacte social entre les États et leurs citoyens. Les remises en question de ce modèle sont potentiellement lourdes de contestations politiques […] ». En Turquie, les ventes des services urbains en réseau aux investisseurs nationaux et étrangers se sont multipliées ces dernières années, comme le montre Arik (2011).

-

[2]

Cela n’exclut pas le fait que, dans les trois pays concernés et plus largement dans le monde musulman, le féminisme islamique s’affirme, tant bien que mal, et se rapproche du féminisme laïc, comme au Maroc pour la Mudawana.

-

[3]

Parmi ces tensions, citons, pour les pays étudiés dans cet article : la « guerre civile » en Algérie dans les années 1990 (même si le Hirak a permis, en 2019, « le réenchantement du politique », la COVID-19 sert de prétexte actuellement pour réprimer les manifestations) ; la politique autoritaire et répressive du président Erdogan en Turquie ; l’affrontement entre le mouvement protestataire du Rif et le roi du Maroc.

-

[4]

Il n’existe pas de définition consensuelle de la notion d’islamisme ou d’islam politique (Burgat, 2007). Le terme renvoie ici à une volonté politique de construire une société basée sur les préceptes de la chari’a, « un État islamique ». Évolutive, la notion englobe des formes d’expression diverses, du conservatisme le plus radical prônant une imposition y compris violente, à une acceptation du jeu politique, voire du jeu démocratique.

-

[5]

Les auteures montrent par ailleurs comment (et combien), ces dernières années, les modèles sociolibéral, puis néolibéral ont gauchi, voire dénaturé, la signification de la notion d’empowerment.

-

[6]

Je remercie Gülçin Erdi et Habiba Essahel (membres de l’Agence nationale de la recherche (ANR) Marges) de m’avoir permis d’utiliser leurs matériaux concernant respectivement la Vallée de Dikmen, à Ankara, et le Douar Ouled Dlim, à Rabat.

-

[7]

Quartier où j’ai mené plusieurs enquêtes en 2006, 2009 et 2010 dans le cadre du programme Fonds de solidarité prioritaire (FSP) / Ministère des affaires étrangères français (MAE) Faire la ville en périphérie(s) ? Territoires et territorialités dans les grandes villes du Maghreb (Signoles, 2010) et, en 2014 à 2015, dans l’ANR Marges Marges et villes : entre exclusion et intégration urbaine. Cas méditerranéens (2013-2016) (Semmoud et al., 2017). Le travail est basé sur 38 entretiens semi-dirigés auprès de femmes et 21 entretiens auprès d’habitants, d’associations et de responsables de l’administration. Les femmes interviewées sont d’âge et de niveau d’instruction divers ; toutes ont une activité dans les secteurs formel ou informel : étudiantes, enseignantes, aides-soignantes, employées de bureau, ouvrières, femmes de ménage, couturières, coiffeuses, commerçantes, vendeuses à domicile, cuisinières, gardes d’enfants ou de personnes âgées. Le groupe des personnes interviewées a été constitué au sein du réseau des participantes aux actions collectives, « en boule de neige », les premières me recommandant aux deuxièmes et ainsi de suite. Les matériaux recueillis ou réinvestis sont de nature qualitative (récits de vie, observations, relevés des usages, etc.).

-

[8]

Il s’agit d’une école, d’un centre culturel, d’une mosquée, de commerces et d’un stade de football.

-

[9]

Amorcée dès 1989 par la municipalité métropolitaine d’Ankara et la municipalité de Çankaya.

-

[10]

La même forme de solidarité est observée au Sénégal par Dupuy (1990) pour la couverture des soins médicaux, financée par les cotisations des membres. Elle consiste à cotiser mensuellement une somme fixe qui est reversée, tour à tour, à chacun des membres du groupe.

-

[11]

En Algérie, le taux d’activité chez les femmes est passé de moins de 5,5 % en 1977 à près de 17 % en 1998 (Talahite, 2007) ; au Maroc de 20 % en 1983 à 25,3 % en 1999 (Mejjati Alami, 2006) ; et en Turquie de 26,2 % en 2000 à 34 % en 2019 (Banque mondiale, 2019).

-

[12]

Des exemples ont été relatés par les personnes interviewées, lesquelles soulignaient que, face à la cherté de la vie, beaucoup d’hommes considèrent que les femmes doivent nécessairement contribuer au revenu du ménage.

-

[13]

À l’exemple des Piqueteros en Argentine, analysés par Merklen (2009), qui consistent à bloquer des axes importants.

-

[14]

Utilisé par les militants d’Act Up dans leurs manifestations pour simuler la mort par le sida.

Bibliographie

- ARIK, Elvan (2011) Politiques énergétiques et accès aux services urbains en réseau à Istanbul : une ambition métropolitaine au détriment de l’intérêt général. Lyon, Université Lumière Lyon 2, Urbanisme et aménagement, mémoire de Master 1.

- BACQUÉ, Marie-Hélène, BIEWENER, Carole (2013) L’empowerment, une pratique émancipatrice ? Paris, La Découverte.

- BANQUE MONDIALE (2019) Taux de participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15 et plus) (estimation modélisée OIT) – Turkey [En ligne]. https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SL.TLF.CACT.FE.ZS?locations=TR

- BERRY-CHIKHAOUI, Isabelle, DEBOULET Agnés, ROULLEAU-BERGER, Laurence (2007) Villes internationales. Paris, La Découverte.

- BOSERUP, Ester (1970) Women’s role in economic development. Londres, Earthscan.

- BRENNER, Neil (1999) Globalization as reterritorialization: The re-scaling of urban governance in the European Union. Urban Studies, vol. 36, no 3, p. 431-451.

- CASTEL, Robert (1994) La dynamique des processus de marginalisation: de la vulnérabilité à la désaffiliation. Cahiers de recherche sociologique, no 22, p. 11-27.

- CASTEL, Robert (1995) Les Métamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat. Paris, Fayard.

- CHERIFATI-MERABTINE, Doria (2002) L’inscription de soi-femme dans l’espace salarié : un enjeu des rapports entre les sexes. Dans Collectif (dir.) Disparités entre femmes et hommes et culture en Afrique du Nord. Tanger, Nations Unies, Commission économique pour l’Afrique et Centre de développement sous-régional pour l’Afrique du Nord, p. 1-12.

- DANSEREAU, Francine et NAVEZ-BOUCHANINE, François (2003) Gestion du développement urbain et stratégies résidentielles des habitants. Paris, L’Harmattan.

- DEBOULET, Agnès (1994) Vers un urbanisme d’émanation populaire : compétence et réalisation des citadins: l’exemple du Caire. Paris, Université Paris-Est-Créteil-Val-de-Marne – Paris-XII, département de géographie, thèse de doctorat non publiée.

- DESTREMAU, Blandine (2009) La puissance des pauvres par Majid Rahnema et Jean Robert. Compte rendu rédigé pour la Revue Tiers Monde, vol. 50, no 200, p. 924-927.

- DUPUY, Claude (1990) Les associations villageoises au Sénégal, fonctions économiques et modalités de financement. Revue Tiers Monde, no 122, p. 351-375.

- ERDI LELANDAIS, Gülçin (2016) Le quartier comme espace de résistance et de politisation. La Vallée de Dikmen à Ankara face à un projet de transformation urbaine. Cultures & Conflits, vol. 101, no 1, p. 139-167.

- ESSAHEL, Habiba (2011) Politiques de réhabilitation des quartiers non réglementaires au Maroc et mobilisation(s) des habitants. Études de cas dans l’agglomération de Rabat (Rabat, Témara, Skhirat). Tours, Université François-Rabelais de Tours, École doctorale Sciences de l’Homme et de la Société, thèse de doctorat en géographie.

- FASSIN, Didier (1996) Exclusion, underclass, marginalidad: figures contemporaines de la pauvreté urbaine en France, aux États-Unis et en Amérique latine. Revue française de sociologie, vol. 37, no 1, p. 37-75.

- FAURE, Sylvia et THIN, Daniel (2007) Femmes des quartiers populaires, associations et politiques publiques. Politix, vol. 78, no 2, p. 87-106.

- FREIRE, Paulo (1970) Pedagogy of the oppressed. New York. Herder and Herder.

- GUÉRIN, Isabelle (2015) La microfinance et ses dérives. Émanciper, discipliner ou exploiter ? Paris, Démopolis et Montpellier, Éditions de l’Institut de recherche pour le développement.

- HARVEY, David (2005) A brief history of neoliberalism. Oxford, Oxford University Press.

- JAUNAIT, Alexandre et CHAUVIN, Sébastien (2012) Représenter l’intersection. Les théories de l’intersectionnalité à l’épreuve des sciences sociales. Revue française de science politique, vol. 62, no 1, p. 5-20.

- LEFEBVRE, Henri (1972) Le droit à la ville, tome 1. Paris, Anthropos.

- MAHFOUDH, Amel et DELPHY, Christine (dir.) (2014) Féminismes au Maghreb. Nouvelles questions féministes, vol. 33, no 2.

- MARQUES-PEREIRA, Bérengère (2003) La citoyenneté politique des femmes. Armand Colin, Paris.

- MATRI, Khaoula (2014) Port du voile : représentations et pratiques du corps chez les femmes tunisiennes. Paris, Université Paris-Descartes – Paris V, École doctorale Sciences humaines et sociales / Tunis, Université de Tunis, Faculté des Sciences humaines et sociales, thèse de doctorat non publiée.

- MEJJATI ALAMI, Rajaa (2006) Femmes et marché du travail au Maroc. L’Année du Maghreb, vol. 1, p. 287-301.

- MERKLEN, Denis (2009) Quartiers populaires, quartiers politiques, Paris, La Dispute.

- NACIRI, Rabéa (2002) Genre, pouvoir et prise de décision au Maroc. Dans Collectif (dir.) Disparités entre femmes et hommes et culture en Afrique du Nord. Tanger, Nations Unies, Commission économique pour l’Afrique et Centre de développement sous-régional pour l’Afrique du Nord, p. 25-40.

- NAVEZ-BOUCHANINE, Françoise (2007) Le quartier des habitants des villes marocaines. Dans Jean-Yves Authier, Marie-Hélène Bacqué et France Guérin-Pace (dir.) Le quartier. Enjeux scientifiques, actions politiques et pratiques sociales. Paris, La Découverte, p. 163-173.

- OFFICE NATIONAL DES STATISTIQUES – ALGÉRIE (ONS) (2014) Statistiques sociales [En ligne]. https://www.ons.dz/spip.php?rubrique3

- ÖZER, Mehmet (dir.) (2012) Orada Hayat Var. Ankara, TMMOB.

- PECK, Jamie et TICKELL, Adam (2002) Neoliberalizing space. Antipode, vol. 34, no 3, p. 380-404.

- PÉROUSE, Jean-François (2004) Les tribulations du terme gecekondu (1947-2004): une lente perte de substance. Pour une clarification terminologique. European Journal of Turkish Studies, vol. 1 [En ligne]. http://journals.openedition.org/ejts/117

- SCHECHTER, Susan, SZYMANSKI, Sharon et CAHILL, Michèle (dir.) (1985) Violence against women: A curriculum for empowerment. Facilitator’s manual. New York, Women’s Education Institute.

- SCOTT, James C. (2008) La domination et les arts de la résistance. Paris, Éditions Amsterdam.

- SEMMOUD, Nora (2014) Marginalisation et informalité: d’une domination à une autre. Cherarba au Sud-Est de la périphérie d’Alger. Annales de géographie, vol. 699, no 5, p. 1146-1167.

- SEMMOUD, Nora (2016) Les femmes face à l’islamisation de la société. Chronique des années de braise: l’Algérie depuis 1988. Dans Gaëlle Gillot et Andrea Martinez (dir.) Femmes, printemps arabes et revendications citoyennes. Montpellier, Éditions de l’Institut de recherche pour le développement, p. 113-138.

- SEMMOUD, Nora, ERDI LELANDAIS, Gülçin et MONQID, Safaa (2019) Femmes, droits et participation citoyenne au Machrek, au Maghreb et en Turquie. Dans Charmain Levy et Andrea Martinez (dir.) Genre, féminismes et développement. Une trilogie en construction. Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa, p. 295-314.

- SEMMOUD, Nora, JELIDI, Charlotte et TROIN, Florence (2017) Marges et villes : entre exclusion et intégration. Cas méditerranéens [En ligne]. https://marges.hypotheses.org/credits

- SEMMOUD, Nora et SIGNOLES, Pierre (dir.) (2020) Exister et résister dans les marges urbaines. Villes du Bassin méditerranéen. Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles.

- SIGNOLES, Pierre (dir.) (2010) Faire la ville en périphérie(s)? Territoires et territorialités dans les grandes villes du Maghreb. Les Cahiers d’Études sur le monde arabe et la Méditerranée, no 19.

- SWYNGEDOUW, Erik, MOULAERT, Frank et RODRIGUEZ, Arantxa (2002) Neoliberal urbanization in Europe: Large-scale urban development projects and the new urban policy. Antipode, vol. 34, no 3, p. 542-577.

- TALAHITE, Fatiha (2007) Algérie. L’emploi féminin en transition. Communication au 8e Mediterranean Social and Political Research Meeting, Florence, 21-25 mars 2007.

- VERDEIL, Éric (dir.) (2020) Services urbains en réforme dans le monde arabe. Géocarrefour, vol. 85, no 2 [En ligne]. https://doi.org/10.4000/geocarrefour.7729

Liste des figures

FIGURE 1

Cherarba dans Alger : espace périphérique convoité

FIGURE 2

Caractéristiques spatiales de Cherarba : des atouts pour la politique urbaine de reconquête

FIGURE 3

Les réalisations publiques dans les années 2000, en decà des besoins de la population

FIGURE 4

Fers en attente, murs non crépis, constructions non achevées donnent l’aspect d’un chantier permanent. L’espace urbain est à l’état d’abandon

FIGURE 5

Sortie des habitantes de Cherarba dans les ruines romaines de Tipaza

FIGURE 6

Féminisation du marché de Cherarba

FIGURE 7

Grands projets urbains de Rabat et sa région

FIGURE 8

Principaux bidonvilles et cités de relogement étudiés par Habiba Essahel

FIGURE 9

Banderoles de protestation des relogés à El Kora, Rabat

FIGURE 10

Vue sur le gecekondu de la Vallée de Dikmen

FIGURE 11

Manifestation des citrons des femmes de Dikmen

10.7202/1002206ar

10.7202/1002206ar