Résumés

Résumé

Cette note de recherche propose de dresser un portrait collectif de la science politique française aujourd’hui. Elle présente l’état de la discipline et analyse ses récentes évolutions qui laissent apparaître une tendance à la fragmentation. Ce portrait collectif permet notamment d’observer l’évolution des recrutements (distribution des différents statuts d’enseignants-chercheurs, déséquilibre de genre, distribution géographique…). L’élément principal de transformation évoqué vient des réformes en cours dans le paysage académique français avec les redéfinitions du partenariat entre les universités et les instituts d’études politiques et la voie qui vise à rendre les universités de plus en plus autonomes.

Abstract

This paper outlines a collective picture of the French political science today. It sketches the state of the discipline and analyses recent trends that appear almost as a form of “fragmentation.” This collective picture makes it possible in particular to observe the evolution of the recruitments of the French academic staff (distribution of different statuses of teacher-researcher, gender imbalance, geographical distribution…). The main element of transformation comes from the on-going reforms in the French academic landscape with the redefinitions of the partnership between universities and the institutes of political studies, and the way the autonomy of universities will be implemented.

Corps de l’article

Dresser le portrait collectif des « nouveaux politistes[1] » en France est une entreprise fort utile (tant pour ceux et celles notamment qui entendent exercer cette activité professionnelle que pour les personnes qui s’intéressent aux transformations morphologiques et intellectuelles de ce milieu scientifique), mais délicate à opérationnaliser. Depuis une quinzaine d’années, l’histoire et la sociologie de la science politique sont certes des domaines de recherche fructueux en France. En raison de la réflexivité particulière de la science politique française qui s’interroge régulièrement sur son identité et ses frontières disciplinaires (Déloye et Voutat, 2002 ; Darras et Philippe, 2004 ; Déloye et Mayer, 2008 ; Corcuff, 2011), en raison du poids singulier de la sociologie des sciences dans le paysage français de la recherche en sciences sociales (Blondiaux, 2002), en raison aussi de la multiplication des enquêtes nationales ou européennes sur « l’état de la science politique » (Klingemann, 2007), les travaux et les bilans se sont multipliés ces dernières années. Plus encore, les récentes transformations du paysage universitaire français (entre autres le développement de l’autonomie des universités et la réforme des institutions de recherche en sciences sociales et des modalités de l’évaluation de cette dernière) ont accentué cet effort de réflexivité et d’introspection souvent inquiet (Déloye et Mayer, 2008 ; Caillé et Chanal, 2009 ; Beaud, 2010). Cependant, ces enquêtes ont principalement fait progresser notre connaissance du point de vue de l’analyse de la productivité scientifique des politistes (Jobard, 2010), de la compréhension de leur « stratégie de publication » (Billordo, 2005 ; Grossman, 2010) ou encore des effets de l’internationalisation de la discipline sur les conditions de la production scientifique dans notre discipline (Boncourt, 2011). L’analyse sociologique du profil des politistes et, plus encore, l’hypothèse d’une transformation de ce dernier, restent encore largement en chantier. Bref, nous savons désormais pas mal de choses sur les productions scientifiques des politistes français, sur leur stratégie de reconnaissance professionnelle, sur les effets de l’évaluation qui est au coeur des mutations que connaissent la recherche et l’enseignement supérieur en France comme à l’étranger (Beaud, 2010 ; Galvez-Behar, 2010 ; Ginsberg, 2011), sur les spécificités aussi du mode de production scientifique français en science politique, mais au final peu de choses sur la « morphologie » des producteurs de ce savoir scientifique. Or, au même titre que la vie sociale, la vie scientifique « repose sur un substrat qui est déterminé dans sa forme comme dans sa grandeur » (Durkheim, 1969 : 181), pour reprendre la définition que donna Émile Durkheim à cette notion fondatrice de sa sociologie[2]. D’où l’intérêt d’une approche d’observation en termes de « morphologie » de la science politique française, approche attentive à la manière dont les individus qui composent ce groupe se répartissent et se disposent dans le paysage académique français, plus encore à la configuration des facteurs endogènes (du point de vue par exemple des recrutements au sein de la discipline) mais aussi exogènes (liés aux mutations de l’enseignement supérieur et de la recherche) qui affectent aujourd’hui les relations collectives au sein de la discipline. Des éléments fragmentaires de cette « morphologie sociale » existent notamment à l’initiative des associations savantes et professionnelles de la discipline (Association des enseignants et chercheurs en science politique [AECSP], Association française de science politique [AFSP], Association nationale des candidats aux métiers de la science politique [ANCMSP]). La création de l’Observatoire des métiers académiques de la science politique [OMASP[3]] a entre autres contribué à rendre public le résultat d’un certain nombre d’enquêtes concernant soit le Centre national de la recherche scientifique [CNRS], soit la Fondation nationale des sciences politiques [FNSP], soit l’université dans son ensemble. Pour approfondir la connaissance des variables socioprofessionnelles qui caractérisent les profils des politistes français actuels, nous allons nous poser plusieurs questions qui constituent la grille d’analyse mise en oeuvre dans cette note de recherche : Qui sont les politistes français aujourd’hui ? Comment se répartissent-ils sur le territoire universitaire français ? Quels sont les aspects qui les différencient ? La distinction entre le profil d’enseignant-chercheur et celui de chercheur (de droit public au CNRS ou de droit privé dans le cadre de la FNSP) se traduit-elle par une différenciation des profils recrutés ? Et ce, notamment du point de vue de la variable du genre ? De manière plus générale, est-il possible d’identifier un mouvement particulier du point de vue de la féminisation de la science politique française au même titre que celui observable dans les professions supérieures en France (Buscatto et Marry, 2009) ? Quels sont les sous-champs disciplinaires récemment favorisés par les recrutements en science politique ? Quelle est la réalité du « localisme » régulièrement dénoncé dans le recrutement universitaire de la discipline ? Ces questions ne sauraient bien sûr suffire pour dessiner avec précision le portrait morphologique et intellectuel d’une discipline à l’institutionnalisation fragile en France (Déloye et Mayer, 2008) : les réponses que nous tenterons d’y apporter devraient toutefois permettre de préciser un programme de travail ultérieur dont cette note est une première ébauche.

Sur le plan méthodologique, une telle grille d’analyse suppose un travail de recueil des données qui bute sur plusieurs difficultés, ce qui nous oblige ici à une grande modestie et une prudence analytique et qui nous a conduit à multiplier les sources secondaires en complément d’investigations primaires rendues difficiles et parfois lacunaires. La première difficulté tient à la taille du corpus des trajectoires biographiques concernées[4] : même si la discipline reste modeste en France relativement à d’autres disciplines comme le droit[5] ou d’autres sciences sociales, le nombre des individus qui la composent supposerait de mettre en oeuvre une recherche collective fort difficile à financer. Une difficulté complémentaire tient à l’éparpillement de la discipline dans de nombreux sites universitaires qui rend d’autant plus coûteux et improbable le recueil des curriculum vitae des personnes recrutées ces dernières années. Enfin, une difficulté d’ordre juridique se pose très vite en France : nombre d’établissements universitaires considèrent les données personnelles portant sur les trajectoires biographiques de leur personnel comme de l’information privée qui n’a pas vocation à être communiquée à un tiers sans l’autorisation préalable de la personne concernée. Le recours aux curriculum vitae accessibles sur les sites publics des universités ou des laboratoires de recherche ne permet pas vraiment de combler cette lacune en raison de l’hétérogénéité des données disponibles, tant en nombre qu’en qualité (mise à jour irrégulière, taille très dissemblable d’un site à l’autre, absence d’homogénéité des rubriques renseignées…). Pour ces différentes raisons, la stratégie de recherche adoptée ici se veut le début d’une réflexion qui, espérons-le, incitera d’autres recherches à se développer pour en arriver à dessiner un portrait morphologique complet des producteurs de science politique en France aujourd’hui. Cette note de recherche sera construite de la manière suivante : nous allons tout d’abord caractériser à grands traits la morphologie de la science politique française aujourd’hui et évoquer la dynamique démographique de son renouvellement dans les premières années du vingt et unième siècle. Nous proposerons ensuite une série de résultats portant sur les caractéristiques (genre, origine universitaire, niveau d’endorecrutement, spécialisation disciplinaire…) des recrutements effectués dans les universités françaises[6] ces vingt dernières années. De manière transversale, nous évoquerons aussi les effets des transformations récentes du paysage scientifique français sur le profil de la science politique.

Portrait de groupe

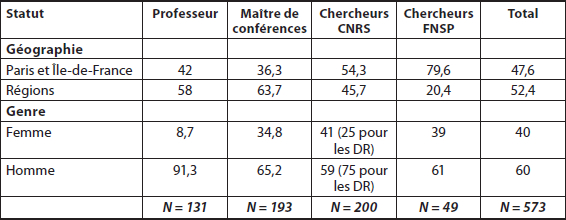

Le tableau 1 permet de donner une première photographie de la morphologie de la science politique en France au début du vingt et unième siècle[7]. D’emblée, ce tableau souligne un certain nombre de sources de différenciation du profil des politistes en France, parmi lesquelles trois sources méritent d’être particulièrement signalées : la plus importante est celle relative à l’orientation professionnelle dominante des politistes : la France se caractérise (se singularise de fait par rapport à de nombreux autres pays occidentaux) par l’existence de deux statuts différents : celui d’enseignant-chercheur (rattaché à un département ou à un institut universitaire) et celui de chercheur (rattaché à un organisme privé [FNSP[8]] ou public de recherche [CNRS principalement]). Cette dichotomie est particulièrement importante pour la science politique française dont le développement doit beaucoup historiquement à sa présence relativement forte au sein des organismes de recherche.

Tableau 1

Distribution géographique et genrée des enseignants-chercheurs et chercheurs en science politique en France en 2004-2005 (Université, CNRS , FNSP) en %

À cette première source de différenciation, il convient immédiatement d’en ajouter une autre : le statut juridique des postes titulaires occupés par les politistes français : si la majorité des politistes (tant à l’université qu’au CNRS) occupent un poste de fonctionnaire (droit public), les chercheurs de la FNSP sont eux dotés de contrats de droit privé à durée indéterminée. Enfin, il existe comme ailleurs en France des grades différents à l’intérieur de chaque corps professionnel (professeur et maître de conférences pour les universitaires ; chargé de recherche et directeur de recherche pour les chercheurs). Ces différentes sources de différenciation produisent des effets aussi bien sur les modalités de recrutement des politistes que sur les profils privilégiés par tel ou tel organisme. La variable genrée est un bon indicateur de cette différenciation : alors que le corps des professeurs d’université, recruté sur la base de concours nationaux d’agrégation (principalement externe désormais), reste en France encore largement masculin, celui des directeurs de recherche est déjà beaucoup moins discriminant de ce point de vue. C’est encore plus vrai en ce qui concerne les statuts de maître de conférences et de chargé de recherche. Le tableau 1 fait également apparaître la dynamique de « nationalisation » de la discipline en France. Pour ne prendre ici comme référence que le corps des enseignants-chercheurs, alors qu’à l’origine la discipline se concentrait fortement sur un nombre limité de sites géographiques (Paris, Bordeaux, Grenoble) avec une forte prédominance de certains établissements parisiens (d’abord l’Institut d’études politiques de Paris, puis très vite le Département de science politique de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne), elle est aujourd’hui présente sur l’ensemble du territoire de manière beaucoup plus homogène[9]. La géographie actuelle de la science politique française est fortement marquée par la présence d’instituts d’études politiques [IEP] dans certains centres urbains en région. Les villes dans lesquelles un IEP a été créé aux côtés de l’université peuvent être considérées aujourd’hui comme les places fortes de la discipline, constituant autant de pôles significatifs d’enseignement et de recherche. S’y concentrent les enseignants et les étudiants susceptibles de suivre des cursus approfondis dans la discipline. La présence de la science politique ailleurs est, à l’exception de Paris, beaucoup plus limitée et aléatoire, hors certaines exceptions notables (Amiens, Antilles-Guyanne, Montpellier, Nancy, Nice, Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines[10]). Le poids de Paris reste toutefois particulièrement sensible. Il est à noter que les établissements parisiens abritent près du tiers des enseignants-chercheurs français en science politique (112 postes en 2005). Ces chiffres peuvent être comparés avec ceux de la production de thèses de doctorat en science politique. Dans leur enquête, Nicolas Mariot et Olivier Godechot (2003, 2004) évaluent à 58 % du total le pourcentage des thèses de doctorat en science politique soutenues dans des établissements de la région parisienne entre 1990 et 2001, avec une domination sensible de ces deux pôles que sont le Département de science politique de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne et l’IEP de Paris.

Dynamiques de renouvellement démographique

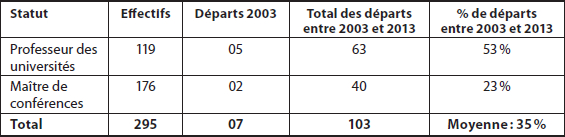

L’émergence d’un « nouveau » profil de politiste en France n’est pas seulement liée aux transformations intellectuelles d’une discipline qui n’a cessé depuis le milieu des années 1970 de se professionnaliser et de se renforcer numériquement. Elle est aussi étroitement corrélée avec les transformations démographiques d’un corps d’enseignants-chercheurs qui connaît actuellement un taux de renouvellement relativement élevé en raison notamment du départ à la retraite de nombreux collègues recrutés au début des années 1980. Notre source principale est ici une étude plus globale réalisée par Jean-Richard Cytermann, Marc Bideault, Pasquin Rossi et Loïc Thomas et publiée dans Éducation & Formations en mars 2004. Il n’existe pas pour l’heure d’actualisation de cette enquête qui visait à dessiner les grandes évolutions de la démographie des corps d’enseignants-chercheurs entre 1992 et 2002. À l’évidence, la période envisagée se caractérise en France principalement par l’augmentation sensible des effectifs étudiants (de l’ordre de 20 %, augmentation particulièrement marquée jusqu’en 1995-1996). Cette croissance des effectifs étudiants s’est accompagnée de l’ouverture de nouveaux sites d’enseignement supérieur (dont atteste, par exemple, la création des IEP de Lille et de Rennes à l’aube de la période considérée ou encore la naissance de l’Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et de son Unité de formation et de recherche de sciences juridiques et politiques en 1991). Pour accompagner cette croissance, les effectifs d’enseignants-chercheurs ont également fortement évolué, passant au total de 29 651 enseignants (titulaires et stagiaires) à 41 288 enseignants, soit une augmentation globale de 39,25 %. Le poids relatif des différentes disciplines est évidemment une variable essentielle à prendre en considération : toutes les disciplines ne profitent pas de la même manière de cette augmentation. Pour ce qui concerne les disciplines juridiques (auxquelles la science politique est rattachée administrativement), l’évolution 1992/2002 se traduit par une augmentation supérieure à la moyenne de l’ensemble des disciplines universitaires de l’ordre de 55,66 % (les effectifs passant de 1964 à 3056 enseignants en dix ans). Cette évolution globale situe les disciplines juridiques auxquelles la science politique reste associée au septième rang, loin derrière les sciences et techniques des activités physiques et sportives dont les effectifs étaient très réduits en 1992 (+384,26 %), l’informatique (+90,48 %), les sciences économiques et de gestion (+79,48 %) ou encore les sciences humaines (+66,98 %). Notre taux de progression est toutefois proche de celui des disciplines mécanique, génie mécanique, génie informatique, énergétique (+56,28 %) et supérieur aux groupes disciplinaires histoire/géographie (+42,25 %), mathématique (+32,22 %)… et loin devant la physique (+11,57 %) ou la théologie (-4,92 %). De manière générale donc, notre groupe disciplinaire se situe parmi les 12 sections du CNU qui ont connu une augmentation entre 40 % et 60 %. Les annexes statistiques de l’enquête mentionnée permettent toutefois d’affiner cette vue globale et de rendre compte de manière plus précise de l’évolution spécifique des effectifs de notre discipline (en prenant cette fois comme critère de tri les sections disciplinaires du CNU). De 1992 à 2002, les effectifs d’enseignants-chercheurs de science politique (c.-à-d. rattachés à la section 04 du CNU) sont passés de 188 à 282 personnes, soit une augmentation de 50 % des corps de maître de conférences et de professeur des universités. On ne dispose pas d’études plus récentes permettant d’apprécier finement la dynamique pour la décennie suivante. Dans tous les cas, cette dynamique exogène de développement doit être complétée par une dynamique endogène : celle visant, comme évoqué plus haut, à assurer le remplacement des universitaires qui partent à la retraite. On le sait, les projections concernant les départs à la retraite des enseignants-chercheurs établissent qu’en moyenne la moitié des professeurs des universités et le quart des maîtres de conférences sont partis ou partiront à la retraite dans les années récentes et celles à venir. Là encore, cette moyenne nationale masque des variations disciplinaires fortes liées tant à la spécificité des modes de recrutement propres à chaque discipline (l’existence d’une agrégation de l’enseignement supérieur ayant pour effet de réduire l’âge moyen d’accès au corps des professeurs de science politique) et aux étapes historiques de son développement (récent pour ce qui concerne la science politique française) qu’à la réalité statistique de sa démographie aujourd’hui. Les prévisions établies par le ministère de l’Enseignement supérieur permettent de préciser la situation probable pour la science politique. Le tableau 2 résume les données principales disponibles.

Tableau 2

Effectifs des enseignants-chercheurs de science politique atteignant l’âge de 65 ans de 2003 à 2013

La conjonction de ces deux dynamiques (exogène et endogène) établit fortement l’actualité du questionnement de ce dossier et aussi l’étendue du chantier à ouvrir pour rendre compte finement des dynamiques de recomposition à l’oeuvre dans la science politique française.

De quelques évolutions récentes : vers un « nouveau profil » de politiste ?

Quelles sont les principales caractéristiques du renouvellement important que connaissent les deux corps d’enseignants-chercheurs en science politique (PR et MCF) ? Est-il possible d’identifier des transformations morphologiques significatives ? Plus encore, est-il possible d’identifier un « nouveau profil » de politiste qui témoignerait, à sa manière, des transformations intellectuelles et scientifiques de la discipline ? Nous allons, en multipliant les investigations empiriques autant que faire soit possible, tenter d’apporter quelques premiers éléments de réponse à ces questions importantes. Soulignons une fois encore le caractère fragmentaire des réponses apportées et donc la dimension provisoire des conclusions auxquelles nous arrivons en l’état des données disponibles.

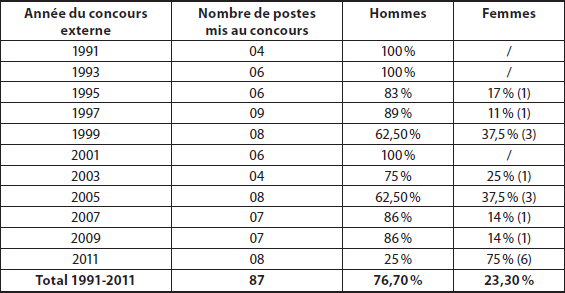

La féminisation des corps

Comme l’établit le tableau 1, la science politique, notamment dans son volet pédagogique, se caractérise en France par une discrimination de genre d’autant plus forte que l’on s’élève dans la hiérarchie universitaire[11]. Les recrutements qui ont été effectués depuis le début des années 1990 ont-ils modifié cet état de fait hérité de l’histoire de la discipline ? Le tableau 3 apporte une première réponse. Ce tableau concerne les résultats des onze derniers concours externes[12] d’agrégation en science politique. Ces concours, organisés au niveau national tous les deux ans, permettent l’entrée directe dans le corps des professeurs des universités. Ces concours sont ouverts à toute personne titulaire d’un doctorat universitaire et rendent possible (c’est la particularité des disciplines juridiques et économiques ayant ce type de concours en France) une progression de carrière souvent rapide, parfois fulgurante. Comme le fait ressortir ce tableau, la féminisation de ce corps longtemps très majoritairement masculin reste encore très lente, même si le rythme de féminisation s’est accéléré depuis une dizaine d’années. De ce point de vue, le dernier concours d’agrégation externe (celui de 2011) témoigne d’un changement important : 75 % des postes ont été attribués à des femmes, attestant d’une nouvelle figure professorale féminine faite de conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle (Froidevaux-Metterie, 2011). Au terme de ce concours, le taux de féminisation du corps professoral français a progressé, passant de 15 % à 23 %… loin encore toutefois de la parité.

Tableau 3

Distribution genrée des recrutements aux concours externes d’agrégation de science politique (PR) entre 1991 et 2011

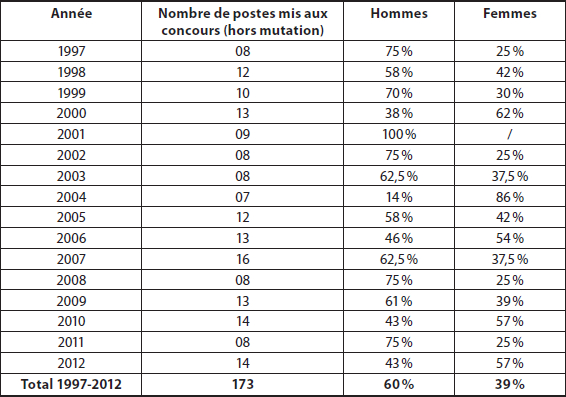

Du côté des maîtres de conférences (MCF), la situation est différente : traditionnellement plus ouvert aux femmes (qui restent néanmoins encore minoritaires), ce corps d’entrée dans la carrière universitaire française se montre de plus en plus favorable à ces dernières, comme le fait voir le tableau 4, et ce, même si le mouvement n’est pas évidemment pas linéaire. Précisons que le recueil des données relatives aux recrutements des MCF de la section 04 du CNU (des politistes peuvent être rattachés de manière minoritaire à d’autres sections du CNU, notamment à la section de « sociologie ») est plus délicat à réaliser en raison de l’absence de centralisation publique des informations relatives à ces recrutements[13] qui sont effectués par des comités de sélection (anciennement des commissions de spécialistes) au niveau local des établissements universitaires. Dans la mesure du possible, nous avons tenté de reconstituer cette information en croisant les diverses sources disponibles.

Tableau 4

Distribution genrée des primo-recrutements[*] aux concours de MCF (sessions synchronisées de la section 04 du CNU) entre 1997 et 2012

Pour des raisons de comparabilité toujours, les mutations de MCF (une à deux en moyenne par année) ne sont pas ici comptabilisées.

Un endorecrutement en baisse ?

La question de l’endorecrutement (ou du localisme) des recrutements est plus difficile, voire délicate, à documenter. La question se pose toutefois dans des termes assez différents en fonction du grade concerné : pour ce qui concerne le concours externe d’agrégation en science politique, par sa nature nationale, le problème ne se pose guère : les candidats étant affectés en fonction de leur rang de classement au concours, la probabilité d’être affecté en (premier) poste dans son université d’origine (entendue ici comme l’université où l’enseignant a soutenu son doctorat) reste exceptionnelle[14]. Pour ce qui concerne les recrutements de MCF, la dimension localisée des affectations est plus fréquente, même si elle semble s’estomper ces dernières années. Encore faut-il s’entendre sur l’indicateur de mesure de cet endorecrutement : la mesure la plus simple (mais pas forcément la plus significative) consiste à prendre en considération l’université d’origine du doctorat et de confronter cette information assez basique avec l’identité de l’université du premier emploi universitaire. Le calcul de cet indicateur (dès lors que l’information était disponible) donne la série statistique représentée au graphique 1 (Évolution du taux d’endorecrutement lors des concours synchronisés de recrutement de maître de conférences). Ces moyennes cachent toutefois des réalités souvent assez différentes d’un établissement à l’autre : si certains établissements ne peuvent proposer à leurs docteurs que de très rares perspectives de débouchés en début de carrière (c’est notamment le cas de l’IEP de Paris qui ne recrute plus de MCF depuis des années), d’autres tendent à privilégier l’endorecrutement (c’est notablement le cas de l’Université Paris X qui, ces dernières années, a recruté majoritairement des docteurs issus de sa propre formation doctorale). L’adoption récente de la Loi relative aux libertés et responsabilités des universités (dite loi LRU) semble, notamment par le changement de composition des comités de sélection qu’elle induit, avoir contribué à faire évoluer la culture des recrutements universitaires. Il est toutefois encore trop tôt pour apprécier solidement les effets de ce changement législatif. De même, le souci d’ouvrir les postes à un recrutement plus large est aussi encouragé par le développement d’une culture de l’excellence universitaire qui rend plus difficile la priorité accordée parfois dans le passé à des recrutements locaux.

Pour compléter cette première observation, il convient de préciser – et il s’agit d’un point de comparaison important avec la situation en Amérique du Nord et au Québec en particulier – qu’aucun recrutement de collègue étranger (tant du point de vue de la nationalité que de l’origine non française du doctorat) n’est à constater, ni dans la liste des MCF ni celle des PR que nous avons ici analysées. Ce chauvinisme des recrutements universitaires français renvoie à des causes multiples (faible attractivité salariale des postes universitaires en France, notamment pour les jeunes MCF ; spécificité administrative des procédures de qualification et de recrutement ; singularité épistémologique de la discipline en France, frilosité des commissions de recrutement ; langue d’enseignement et de travail…). Il convient également de rappeler le caractère fruste de l’indicateur ici mobilisé : contrairement à nos collègues québécois, il n’a pas été possible – pour l’heure – de reconstruire finement l’ensemble des trajectoires professionnelles des MCF recrutés ces dernières années. Il semble toutefois, intuitivement, que les taux d’endorecrutement calculés plus haut soient à considérer comme des taux minimaux : la prise en compte complémentaire d’autres éléments biographiques (exercice d’une activité contractuelle d’enseignement supérieur dans l’établissement de première affectation, réalisation d’un stage postdoctoral dans l’université de recrutement…)[15], pour ne rien dire des réseaux indicibles qui peuvent fortement contribuer à favoriser certains recrutements au détriment d’autres, augmenterait probablement ces taux qui ne doivent être considérés que comme étant approximatifs. Seule une étude plus fine des logiques de recrutement permettrait de progresser dans cette perspective.

Graphique 1

Évolution du taux d’endo-recrutement lors des concours synchronisés de recrutement de Maître de conférences (1997-2012)

Une discipline en voie de fragmentation ?

Une dernière dimension mérite d’être débattue. Les transformations institutionnelles du paysage académique ainsi que la pression croissante en France comme dans d’autres pays en faveur d’une professionnalisation des cursus de science politique, pour garder sous silence des recompositions intellectuelles ou paradigmatiques de la discipline et de ses frontières, l’ensemble de ces mutations provoque des évolutions sensibles des thématiques privilégiées. Dans une enquête récente, Nonna Mayer et moi-même avions ainsi évoqué les principales lignes de cette grande transformation (Déloye et Mayer, 2008). Quatre traits nous avaient semblé caractériser la période récente :

Le déclin accentué de quelques-unes des composantes traditionnelles de la discipline comme la philosophie politique et la théorie politique (même si de nouvelles expériences tentent de relancer ce champ d’études) ou l’étude des institutions politiques orientée vers le droit constitutionnel.

L’importance prise par la sociologie politique (entendue ici comme l’analyse à dominante sociologique des phénomènes politiques français) et l’analyse des politiques publiques. Ces deux secteurs sont devenus les bases de la formation « normale » en science politique en France et sont désormais enseignés dans l’ensemble des cursus de science politique.

La faiblesse structurelle de sous-champs comme les études européennes et les relations internationales comparée à leur importance respective dans le monde scientifique anglo-américain, et ce, même si la tendance est à un renforcement rapide de ces secteurs, notamment du point de vue des études européennes en fort développement.

L’émergence d’une sous-discipline nouvelle, la sociologie historique du politique, qui traduit une proximité intellectuelle réelle entre l’histoire et la science politique.

De manière convergente, l’étude des recrutements de MCF[16] confirme largement ce que nous observions à partir de l’inventaire de l’offre de formation de troisième cycle des cursus de science politique en France. Il suffit pour s’en convaincre de prendre en considération la spécialisation disciplinaire (relations internationales, sociologie politique, analyse des politiques publiques, philosophie ou théorie politique…) des jeunes enseignants recrutés récemment à ce type de poste, souvent « coloriés ». Le tableau 5 en donne quelques exemples significatifs.

Tableau 5

Distribution thématique des postes mis aux concours de recrutement de MCF (nombre de postes par session synchronisée) entre 2006 et 2012

Conclusion

« Une et multiple », pour reprendre le titre d’un récent livre sur la discipline (Darras et Philippe, 2004), semble plus que jamais le destin, si ce n’est le dessein, de la science politique française. En ce sens, il est probable que la discipline expérimente aujourd’hui une nouvelle phase de son histoire : après avoir connu une phase de « spécialisation » et d’« institutionnalisation » tardive, la science politique française est entrée dans celle de la fragmentation[17] au sens que Brian Barry donne à ce terme :

[L]a fragmentation peut être définie comme ce qui se produit lorsque les tendances centrifuges inhérentes à la spécialisation ne sont pas contenues par l’attraction gravitationnelle du noyau central. En changeant la métaphore, on peut dire que la spécialisation implique que tous les membres de la discipline aient en tête une même carte des relations entre les différents domaines alors que, dans une discipline fragmentée, il existe une multitude de cartes qui placent chacune une localité différente en leur centre, et l’entourent de terra incognita.

1999 : 447 [notre traduction]

Ce diagnostic n’est pas propre à la science politique et caractérise aujourd’hui nombre de sciences sociales (Lahire, 2012). Il affecte toutefois particulièrement une discipline dont l’institutionnalisation fut incertaine et qui est restée vulnérable en raison de sa faible densité démographique et de sa difficulté historique à se doter d’une identité disciplinaire forte. On comprend alors l’enjeu de l’approche morphologique esquissée dans cette note de recherche : doter la discipline d’éléments d’objectivation statistique et d’interprétation d’un monde professionnel en profonde mutation. C’est au prix de cette réflexivité complémentaire que les politistes français, « anciens » comme « nouveaux », inventeront leur avenir commun… ou pas.

Parties annexes

Note biographique

Yves Déloye est professeur de science politique à Sciences Po Bordeaux et rattaché au Centre Émile Durkheim (UMR CNRS 5116). Spécialiste de sociologie historique notamment, il est actuellement secrétaire général de l’Association française de science politique (AFSP) et directeur de publication de la Revue française de science politique. Il enseigne également à Sciences Po Paris et à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne.

Notes

-

[1]

Dans cette note de recherche, le terme de « politiste » a été préféré à celui de « politologue » en usage dans les autres pays francophones. En France, ce dernier terme englobe non seulement ceux qui appartiennent au milieu scientifique (enseignants-chercheurs, chercheurs, étudiants), mais aussi ceux qui, tant du côté des médias que des instituts d’opinion ou autres cabinets de conseil, traitent de la chose « politique ». Plus restrictif, le terme de « politiste » nous semble correspondre strictement à la population étudiée ici.

-

[2]

En reprenant cette notion durkeimienne – dont Maurice Halbwachs (1970) fera un usage particulièrement fécond –, il s’agit pour nous de considérer que l’existence intellectuelle d’une discipline scientifique (ici la science politique française) est fortement conditionnée par la structure sociale et institutionnelle qu’elle adopte dans son histoire matérielle, par la forme (plus ou moins concentrée, avec des frontières plus ou moins affirmées…) dans l’espace territorial grâce à laquelle elle s’inscrit dans la réalité présente, par les caractéristiques morphologiques (genre, trajectoires professionnelles, âge…) de ceux qui s’y reconnaissent. Pour Émile Durkheim et ses collaborateurs de L’Année sociologique, cette morphologie sociale, considérée comme une branche de la sociologie générale, détermine largement le degré de cohésion et de conscience de lui-même qu’un groupe social (ici celui que constituent ou non « les politistes français ») acquiert durant son existence. D’où l’importance qu’accorde cette tradition sociologique à la « forme extérieure » des réalités sociales. Cette « forme » extérieure se caractérise par plusieurs critères morphologiques : sa densité de population, sa répartition dans l’espace social (ou professionnel), l’étendue de son territoire matériel (ou institutionnel), les frontières de ce dernier, son positionnement par rapport à des groupes voisins (Durkheim, 1975 : 20). Dans ce texte, l’auteur précise encore qu’une telle structure morphologique « se rencontre dans le devenir » et « se forme et se décompose sans cesse » (Durkheim, 1975 : 22, italiques de l’auteur) au gré de la dynamique collective qui l’anime. C’est dire, pour nous, si cette formalisation empruntée librement à Durkheim semble propice à une réflexion sur les transformations récentes de la discipline et notamment sur la recomposition de ses frontières tant infradisciplinaires que transdisciplinaires. D’où l’attention portée à la fin de cette note de recherche aux phénomènes de segmentation, voire d’émiettement, que connaît aujourd’hui la science politique française, et ce, de manière convergente avec les transformations observables (et dénoncées) dans d’autres sciences sociales (Lahire, 2012).

-

[3]

Dont le site est hébergé par celui de l’AFSP : (http://www.afsp.msh-paris.fr/observatoire/observatoire.htm).

-

[4]

Si l’on additionne les postes de l’agrégation externe de science politique, ceux des concours de maître de conférences (section 04 du Conseil national des universités [CNU]) et ceux enfin des concours de chercheurs (section 40 du CNRS et Fondation nationale des sciences politiques [FNSP]), c’est une vingtaine de postes, en moyenne, qui sont proposés en France tous les ans.

-

[5]

En 2011, le ratio entre le nombre d’enseignants-chercheurs titulaires (PR et MCF) en droit et en science politique est de un politiste pour 21 juristes (Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 2011 : 308).

-

[6]

Pour des raisons de faisabilité et afin de rendre possible la comparaison internationale, nous avons, le plus souvent, exclu de nos investigations les recrutements effectués dans le cadre du CNRS et de la FNSP. Seuls seront ici pris en compte les recrutements d’enseignants-chercheurs titulaires (poste de professeur [PR] ou de maître de conférences [MCF]). C’est dire si ce portrait « collectif » ne se veut pas représentatif de « la » science politique française. Pour gagner en représentativité, il faudrait, outre les chercheurs titulaires évoqués plus haut, prendre en considération les nombreux contractuels (moniteurs, attachés temporaires d’enseignement et de recherche [ATER]) qui exercent dans des conditions précaires la profession de politiste. En 2011, pour l’ensemble des disciplines juridiques (auxquelles la science politique est administrativement rattachée), près de 24 % des enseignants-chercheurs étaient sous statut contractuel précaire (Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 2011 : 308). Sur le CNRS, on pourra se reporter au site de l’Observatoire des métiers de la Direction des ressources humaines de cet organisme qui propose d’utiles statistiques pour l’année 2011 : (http://www.dgdr.cnrs.fr/drh/omes/documents/pdf/effectifs/EffectifsCH11_Section.pdf).

-

[7]

Pour une analyse contextuelle récente de cette discipline en France, voir Blondiaux et Déloye, 2007 ; Déloye et Mayer, 2008.

-

[8]

Concernant la FNSP, il convient de noter que sa politique de recrutement est en cours de transformation importante puisque désormais la Fondation entend recruter des enseignants-chercheurs qui ont vocation à concilier leurs activités de recherche avec une charge d’enseignement précisée dans leur contrat de travail de droit privé. Cette nouvelle politique s’accompagne de dispositions transitoires concernant les personnels recrutés dans le passé : on propose à une partie d’entre eux d’adopter, s’ils le souhaitent, ce nouveau statut d’enseignant-chercheur.

-

[9]

Du côté du la section 40 du CNRS, les données les plus récentes donnent le partage suivant pour l’année 2011 en France : 62,4 % des chercheurs rattachés à cette section travaillent dans des laboratoires situés en Île-de-France, 37,6 % en Région et DomTom (15,7 % dans le Sud-Est, 8,1 % dans le Sud-Ouest, 7,1 % dans le Nord-Est, 2,9 % dans le Nord-Ouest et 3,8 % dans les DomTom). Ces chiffres traduisent une détérioration de la situation en quelques années au profit de la région parisienne et de ses laboratoires de recherche. Voir à ce sujet le site (http://www.dgdr.cnrs.fr/drh/omes/documents/pdf/effectifs/EffectifsCH11_Section.pdf).

-

[10]

Ce dernier établissement universitaire francilien est porteur d’un projet de création d’un dixième IEP (l’IEP de Saint-Germain-en-Laye), dont l’ouverture est programmée pour la fin de l’année 2013.

-

[11]

De ce point de vue, la science politique française témoigne des lenteurs de la féminisation des élites universitaires en France. Pour des éléments de comparaison avec d’autres sciences sociales, voir l’enquête portant sur l’École des hautes études en sciences sociales réalisée par Isabelle Backouche et coll. (2009). Pour une étude globale de la question au CNRS, voir le livret La parité au CNRS disponible sur le site de cet organisme : (http://bilansocial.dsi.cnrs.fr/page/editoparite#top).

-

[12]

Les rares concours internes (comme celui organisé en 1992) ne sont pas ici pris en compte. Appelée aussi « second concours », cette voie de recrutement au grade de PR est réservée aux MCF (et jadis aux maîtres-assistants) âgés d’au moins 40 ans qui comptent un minimum de dix ans de service dans l’enseignement supérieur. Cette voie est aujourd’hui tombée en désuétude. Seul est ici considéré le « premier concours », dit agrégation externe, qui est ouvert aux candidats titulaires d’un doctorat ou d’un diplôme équivalent.

-

[13]

Seules les sessions de recrutement dites « synchronisées » ont été ici prises en considération pour des raisons de comparabilité.

-

[14]

C’est beaucoup moins le cas des autres voies (minoritaires) d’accès au rang de professeur, dont des concours d’emploi organisés par les établissements afin de permettre le passage à la voie longue avec l’assentiment du CNU de maitres de conférences remplissant les conditions requises.

-

[15]

À titre d’exemple, pour la session synchronisée de recrutement de 2012, le taux d’endorecrutement passerait de 14 % dans la définition restrictive retenue à près de 36 % dans cette définition élargie.

-

[16]

Notre enquête se limitera ici au recrutement récent des MCF, car celui des PR est moins affecté par ce critère sous-disciplinaire. Le concours d’agrégation externe a notamment vocation à recruter des politistes généralistes aptes à enseigner plusieurs thématiques disciplinaires.

-

[17]

Ce qu’atteste à sa manière l’évolution du paysage éditorial des revues françaises de science politique qui s’est grandement densifié depuis une quinzaine d’année et fortement segmenté. À titre d’exemple, signalons le lancement en janvier 2012 d’une nouvelle revue, Gouvernement & action publique, qui entend « réfléchir aux activités de gouvernement, à la transformation des États et aux mutations de l’action publique » (Éditorial du vol. 1, n° 1, janvier-mars 2012, p. 8). Dans l’étude qu’il a consacrée aux « stratégies de publication des politistes français », Emiliano Grossman (2010) faisait déjà le constat de cette diversification des supports de publication des politistes français. De manière complémentaire, pour la seule population des personnels scientifiques du CNRS, Fabien Jobard (2010) souligne plus encore cette dispersion. L’enquête en cours de Martial Foucault, politiste à l’Université de Montréal, portant tant sur les revues que sur la publication de monographies individuelles ou collectives, sera également très précieuse pour apprécier les effets des stratégies de publication sur le sentiment d’unité de la discipline.

Bibliographie

- Backouche, Isabelle, Olivier Godechot et Delphine Naudier, 2009, « Un plafond à caissons : les femmes à l’EHESS », Sociologie du travail, vol. 51, no 4, p. 253-274.

- Barry, Brian, 1999, « The Study of Politics as a Vocation », dans Jack E.S. Hayward, Brian Barry et Archie Brown (sous la dir. de), The British Study in the Twentieth Century, Oxford, Oxford University Press, p. 425-467.

- Beaud, Olivier, 2010, Les libertés universitaires à l’abandon ? Pour une reconnaissance pleine et entière de la liberté académique, Paris, Dalloz.

- Billordo, Libia, 2005, « Publishing in French Political Science Journals : An Inventory of Methods and Sub-fields », French Politics, vol. 3, no 2, p. 178-186.

- Blondiaux, Loïc, 2002, « Pour une histoire sociale de la science politique », dans Yves Déloye et Bernard Voutat (sous la dir. de), Faire de la science politique, Paris, Belin, p. 45-63.

- Blondiaux, Loïc et Yves Déloye, 2007, « The Current State of Political Science : Report on the Situation in France », dans Hand-Dieter Klingemann (sous la dir. de), The State of Political Science in WesternEurope, Munich, Barbara Budrich Publishers, p. 137-162.

- Boncourt, Thibaud, 2011, L’internationalisation de la science politique : Une comparaison franco-britannique (1945-2010), thèse de doctorat en science politique, Bordeaux, Université Bordeaux IV.

- Buscatto, Marie et Catherine Marry, 2009, « Le ‘plafond de verre dans tous ses éclats’. La féminisation des professions supérieures au XXe siècle », Sociologie du travail, vol. 51, p. 170-182.

- Caillé, Alain et Philippe Chanal, 2009, L’Université en crise. Mort ou résurrection ?, Paris, La Découverte-MAUSS.

- Corcuff, Philippe, 2011, « Analyse politique, histoire et pluralisation des modèles d’historicité. Éléments d’épistémologie réflexive », Revue française de science politique, vol. 61, no 6, p. 1123-1144.

- Cytermann, Jean-Richard, Marc Bideault, Pasquin Rossi et Loïc Thomas, 2004, « Recrutement et renouvellement des enseignants-chercheurs : disparités entre établissements et entre disciplines », Éducation & formations, no 67, p. 61-82.

- Darras, Éric et Olivier Philippe (sous la dir. de), 2004, La science politique une et multiple, Paris, L’Harmattan.

- Déloye, Yves et Nonna Mayer, 2008, « French Political Science at a Turning Point », French Politics, vol. 6, no 6, p. 280-301.

- Déloye, Yves et Bernard Voutat (sous la dir. de), 2002, Faire de la science politique. Pour une analyse socio-historique du politique, Paris, Belin.

- Durkheim, Émile, 1969 [1899], « Note sur la morphologie sociale », reproduit dans Journal sociologique, Paris, Presses universitaires de France, p. 181-182.

- Durkheim, Émile, 1975 [1900], « La sociologie et son domaine scientifique », reproduit dans Textes, tome 1 « Éléments d’une théorie sociale », Paris, Éditions de Minuit, p. 13-36.

- Froidevaux-Metterie, Camille, 2011, « La féminisation en dégradé de la science politique : pour en finir avec la prétendue incompatibilité des vies maternelle et professionnelle », Lettre de l’OMASP, no 7, septembre 2011, disponible sur Internet (http://www.afsp.msh-paris.fr/) (site de l’Observatoire des métiers académiques de la science politique, consulté le 15 septembre 2012).

- Galvez-Behar, Gabriel, 2010, « Les revues de sciences humaines et sociales face à l’évaluation », Le Mouvement social, no 233, p. 159-164.

- Ginsberg, Benjamin, 2011, The Fall of the Faculty. The Rise of the All-Administrative University and Why It Matters, Oxford, Oxford University Press.

- Godechot, Olivier et Nicolas Mariot, 2003, « Les thèses de science politique et leurs jurys. Premiers éléments d’enquête », Palaestra, no 9, p. 62-86.

- Godechot, Olivier et Nicolas Mariot, 2004, « Les deux formes du capital social. Structure relationnelle des jurys de thèses et recrutement en science politique », Revue française de sociologie, vol. 45, no 2, p. 243-282.

- Grossman, Emiliano, 2010, « Les stratégies de publication des politistes français », Revue française de science politique, vol. 60, no 3, p. 565-585.

- Halbwachs, Maurice, 1970, Morphologie sociale, Paris, Armand Colin.

- Jobard, Fabien, 2010, « Combien publient les politistes ? La productivité des politistes du CNRS et leurs supports de publication », Revue française de science politique, vol. 60, no 1, p. 117-132.

- Klingemann, Hand-Dieter (sous la dir. de), 2007, The State of Political Science in WesternEurope, Munich, Barbara Budrich Publishers.

- Lahire, Bernard, 2012, Monde pluriel. Penser l’unité des sciences sociales, Paris, Seuil.

- Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 2011, Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche, Paris, MESR.

Liste des figures

Graphique 1

Évolution du taux d’endo-recrutement lors des concours synchronisés de recrutement de Maître de conférences (1997-2012)

Liste des tableaux

Tableau 1

Distribution géographique et genrée des enseignants-chercheurs et chercheurs en science politique en France en 2004-2005 (Université, CNRS , FNSP) en %

Tableau 2

Effectifs des enseignants-chercheurs de science politique atteignant l’âge de 65 ans de 2003 à 2013

Tableau 3

Distribution genrée des recrutements aux concours externes d’agrégation de science politique (PR) entre 1991 et 2011

Tableau 4

Distribution genrée des primo-recrutements[*] aux concours de MCF (sessions synchronisées de la section 04 du CNU) entre 1997 et 2012

Tableau 5

Distribution thématique des postes mis aux concours de recrutement de MCF (nombre de postes par session synchronisée) entre 2006 et 2012