Résumés

Résumé

À partir d’une recherche-pratique interdisciplinaire que nous menons à la croisée du design et des sciences de l’informatique, nous proposons de réfléchir aux relations dialogiques qui entourent, traversent et pénètrent la recherche. Plus encore, nous proposons de définir l’atelier de l’enseignant·e-chercheur·euse-praticien·ne universitaire comme un milieu dialogique où s’actualisent les savoirs.

Mots-clés :

- dialogique,

- recherche-pratique,

- endo-exogène,

- compréhension

Abstract

Drawing from an interdisciplinary research-practice at the intersection of design and computer science, we propose to reflect on the dialogical relationships that surround, traverse, and permeate research. Furthermore, we propose to define the university teacher-researcher-practitioner’s workshop as a dialogical environment of knowledge.

Corps de l’article

Modèles de chaises imprimés, échelle 1/8e. France, 2021.

Dans le champ particulier de la recherche par la pratique – une démarche que nous exerçons –, nous remarquons que le dialogue occupe une place déterminante, à tel point que l’on se demande si le milieu dialogique serait équivalent à une expérience qui fait atelier. Le terme « dialogique » est composé du préfixe dia qui signifie « en divisant » mais aussi « en traversant », et du suffixe logique hérité du grec ancien λέγω (légô), qui tient à la fois du langage et de l’assemblage, c’est-à-dire du choix délibéré d’agencer un système de signes appartenant à la voix comme à la graphie. Ainsi, si la dia-logique est propre au langage et traverse l’ensemble des formes du dialogue, définir l’atelier de l’universitaire comme milieu dialogique, c’est à plus forte raison exprimer une tautologie. En insistant sur le caractère relationnel emprunté au dialogue et au milieu – entendu comme l’ensemble des rapports –, nous orientons notre intérêt sur les capacités des relations dialogiques à faire surgir l’intersubjectivité, ou pour le dire autrement, la conscience d’une pluralité des subjectivités et de leurs rapports.

À l’instar d’Edgar Morin (1990 [1982]), nous choisissons la dialogique plutôt que la dialectique, qui conduit à faire la synthèse des éléments antagonistes, alors qu’au contraire, avec la dialogique, ce n’est pas le consensus qui est recherché, mais la coexistence des pluralités qui résiste au travail critique. D’ailleurs, comme le rappelle Mikhaïl Bakhtine, la dialogique a une place centrale dans les discours, car « [n]otre pensée elle-même – que ce soit dans les domaines de la philosophie, des sciences, des arts – naît et se forme en interaction et en lutte avec la pensée d’autrui, ce qui ne peut pas ne pas trouver son reflet dans les formes d’expression verbale de notre pensée » (1984 : 300). En prenant appui sur la pensée de Bakhtine, nous proposons d’ouvrir la réflexion à toutes les formes d’expression dans la mesure où elles sont, en partie, constituées et constituantes de l’autre. La dialogique est non seulement partie prenante de la pensée, mais elle est également ce par quoi nous transmettons et créons du sens. Faire atelier par la rencontre et consentir aux relations dialogiques à la fois comme invitation et déviation amènent dès lors à accepter que l’atelier puisse être l’instance où les chercheur·euses-praticien·nes interrogent les « différances » (Derrida, 1972 [1968]), évitant ainsi les limites de la seule pensée intrinsèque. Habiter l’atelier universitaire afin de « défaire, décomposer, désédimenter » (Derrida, 2003 [1987] : 11) un sujet de recherche, sans néanmoins s’attacher aux formes d’occurrence (Derrida, 1997 [1967] : 39), requiert de l’intersubjectivité. À cet égard, le caractère éphémère et sans cesse renouvelé des relations dialogiques confirme l’intuition selon laquelle l’atelier de l’universitaire peut relever de la dialogique comme manière de discourir. Ainsi, à la spécificité de la figure de l’enseignant·e-chercheur·euse-praticien·ne répondrait celle de son atelier.

L’atelier sans atelier

Nous souhaitons étayer notre propos à partir d’une recherche-pratique interdisciplinaire que nous menons à quatre enseignant·es-chercheur·euses avec l’aide d’un étudiant stagiaire[1]. Le premier constat que nous faisons en tant qu’universitaires, c’est celui de l’atelier sans atelier. L’atelier, comme espace architectural, est rarement universitaire. Il est d’ailleurs souvent à la charge personnelle de l’enseignant·e-chercheur·euse-praticien·ne-fonctionnaire de l’État français. Partant de ce simple fait, on se demande alors si la recherche publique à l’université échoue à mettre à disposition des ateliers, et si cet échec n’est pas l’aveu d’une indifférence à ce type de recherche. En effet, il nous semble important de mobiliser ce constat d’une absence d’ateliers a priori généralisée dans les unités de recherche universitaire en arts, ateliers qui seraient réservés aux enseignant·es-chercheur·euses-praticien·nes, car ce manque nous amène à penser que la recherche-pratique est contraire aux plans d’aménagement et d’occupation des locaux universitaires et, par conséquent, inconciliable avec notre statut.

Pourtant, de nombreuses manifestations et publications scientifiques internationales montrent une acceptation de la recherche-pratique. D’ailleurs, en France, que ce soit dans le guide des produits de la recherche et des activités de recherche (sous-domaines Sciences humaines et sociales 5 : lettres, langues, textes, arts et cultures) proposé par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (Hcéres, 2018) ainsi que dans les orientations de certaines écoles doctorales, notamment celles du Réseau interuniversitaire d’écoles doctorales Création, Arts et Médias (ResCAM), nous remarquons désormais une reconnaissance scientifique de ce travail bien que cette recherche-pratique en atelier ne semble pas pour autant être encouragée par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Si elle est reconnue, il semble en revanche difficile de prétendre qu’elle est soutenue et comprise, puisque si tel était le cas, nous aurions à disposition des ateliers, des espaces consacrés et spécifiques à nos manières de penser et de pratiquer; nous disposerions de l’équivalent de la paillasse que l’on trouve en Sciences et Santé pour mener à bien notre recherche publique. Parce que nous sommes fonctionnaires de l’État français, il nous est difficile d’accepter que notre recherche publique, celle qui fait notre qualité d’universitaires, doive nécessairement se pratiquer en dehors des espaces architecturaux de l’université. Nous avons donc pris l’occasion de cette discussion autour de l’atelier en actes pour témoigner de notre expérience et dire en quoi, selon nous, les discontinuités temporelles et spatiales vécues dans la recherche nous ont amené·es à quitter l’idée de l’atelier comme lieu consacré pour faire de nos relations dialogiques, notre milieu. Et finalement, à la question « qu’est-ce qui fait atelier à l’université? », nous proposons une première réponse, celle des relations dialogiques.

L’université ne fait pas exception, les résidences de designers-chercheur·euses – notamment IN Residence Project, dirigée par Barbara Brondi et Marco Rainò – impliquent d’en passer par un dialogue intra- et extra-résident·es qui prend forme dans des espaces mobiles, relativement non outillés et donc différents de l’atelier du·de la designer. Depuis 2008, les résidences annuelles ont lieu dans les luxueux espaces Duparc Contemporary Suites à Turin, hôtel privé construit dans les années 1970 et abritant, en plus des suites et d’un centre de bien-être, une collection d’oeuvres d’art moderne et contemporain. Étonnamment, les responsables de la résidence la décrivent comme étant à la fois un lieu d’hébergement luxueux et un lieu conçu pour encourager la culture. Une série de journaux intitulée IN Residence Design Dialogues, abondamment documentée, fait état, à chaque numéro, des travaux menés par les résident·es, à partir desquels il est démontré que le contact établi par le dialogue est crucial pour déclencher un processus de contamination entre les pensées et d’interpolation entre les points de vue (Bondi et Rainò, 2011). « Contamination » et « interpolation » sont des termes synonymes d’« altération », car il s’agit bien pour les deux responsables de la résidence de soutenir l’idée d’un enrichissement des manières de faire et de penser grâce, en partie, à ce contexte intersubjectif. Le dialogue serait alors un moyen de partager des expériences, de débattre et d’approfondir un sujet de recherche.

IN Residence Design Workshop #6, Identity Detectors. Turin (Italie), 2013.

IN Residence Design Workshop #10, Imaginative Rituals. Turin (Italie), 2016.

Bien entendu, ce contexte précis de la résidence, auquel un lieu architectural est consacré, amène à se demander si c’est l’espace du workshop qui permet le dialogue ou si, au contraire, ce sont les relations dialogiques qui font atelier. Tomás Alonso, l’un des designers résident·es de la troisième saison, apporte un élément de réponse en nous confrontant à cette idée de l’inattendu; il explique que les expériences les plus inattendues sont celles dont on tire le plus d’enseignements, car l’imprévu offre la possibilité d’un décentrement (Alonso, cité dans Bondi et Rainò, 2011 : 135).

Un autrement universitaire

Dans ces contextes de coopération universitaire comme de résidences ponctuelles, on remarque que la recherche et la pratique s’ancrent d’abord dans la mise en relation d’individus dont les préoccupations peuvent relever de champs disciplinaires différents. Ce constat n’est pas anodin, puisqu’il pose la question du disciplinaire, dont la principale crainte est que ces mises en relation, possiblement interdisciplinaires et intersectorielles, rendent difficile l’appropriation de la recherche. En effet, la particularité disciplinaire – l’endogène – est mise en danger par l’exigence d’un décentrement. Néanmoins, cette qualité qui consiste à opérer une distance critique vis-à-vis de son propre centre est un impératif d’autant plus essentiel si l’on rappelle que toute recherche endogène n’est pas assurément une recherche-pratique. Si, pour Gui Bonsiepe (2007), l’étude des processus de conception et de fabrication marque le caractère disciplinaire de la recherche, il n’empêche que c’est en dépassant les résultats applicatifs découverts que l’on peut passer d’une recherche pour le design – à visée instrumentale et applicative – à une recherche avec le design, qui comprend la production et la diffusion des connaissances. Cependant, selon l’auteur, cette manière de coordonner la recherche fait encore défaut en raison de la présence plus affirmée, à l’université notamment, d’une « recherche exogène au design qui considère le design comme un objet d’étude et les autres disciplines comme des métadiscours[2] » (Bonsiepe, 2007 : 32), fragilisant dès lors toute occasion d’un décentrement disciplinaire.

Si cette perspective dialogique interroge la place du disciplinaire dans la recherche universitaire, elle rappelle à plus forte raison que l’atelier, défini comme lieu du travail manuel, ne concerne pas nécessairement le travail réflexif et qu’il y a dans l’atelier, comme à l’université, une tradition à séparer les deux. En effet, une activité de designer en atelier est une pratique sensible qui met en jeu des savoirs disciplinaires, tels que la conception d’expériences de fonctions et de fonctionnements techniques. À l’instar des recherches universitaires, la pratique en atelier qui mobilise des savoirs endogènes au design ne suffirait pas à en constituer une recherche comprise comme fondamentale. C’est-à-dire que l’atelier, dans sa définition la plus courante, serait insuffisant pour l’enseignant·e-chercheur·euse-praticien·ne-fonctionnaire de l’État français, car l’atelier, en tant qu’espace architectural voué à la pratique, renforce la part de l’action sur la réflexion et diffère le temps de présence de cette dernière. La recherche fondamentale – si elle est souhaitée – viendrait en amont ou en aval de l’expérience pratique. En ce sens, l’atelier comme espace architectural tendrait à amplifier la séparation entre les connaissances empiriques d’une part, et conceptuelles d’autre part. Dès lors, nous ne pouvons pas négliger l’existence des limites de la pratique entendue comme recherche, dont l’une serait d’apposer du discours sur une production et non de travailler le discours avec la pratique. À cet égard, la dialogique – non étrangère à l’histoire de l’atelier en Europe – serait une manière d’amarrer la complémentarité des connaissances.

Marie-José Mondzain-Baudinet propose un travail étymologique du terme « atelier » en commençant par reprendre la définition de Trévoux, qui fixait l’atelier comme « le lieu aussi bien que l’ensemble des ouvriers groupés dans ce lieu où l’on travaille sous un même maître » (Trévoux, cité dans Mondzain-Baudinet, s.d.). Cette citation de 1773 est intéressante, car elle marque principalement deux choses : s’il est convenu que l’atelier est un espace architectural sous le joug d’un·e maître, il fait néanmoins corps par l’ensemble des ouvrier·ères groupé·es. Plus récemment, Richard Sennett (2010 [2008]) rappelait la dimension collaborative et collective de l’atelier qui, en tant qu’écho à la conception du travail manuel ainsi qu’à la cohésion d’un ensemble d’individus, matérialise des rapports intersubjectifs participant dès lors à faire atelier. En ce sens, et tout au long de la recherche-pratique menée en relation avec nos collègues enseignant·es-chercheur·euses-ingénieur·es, nous avons expérimenté des manières de faire vivre simultanément les connaissances théoriques avec les connaissances pratiques, de les associer non pas dans un but dialectique, donc de synthèse, mais, au contraire, de faire vivre leurs pluralités. C’est ce que nous apporte la dialogique : comme l’écrit Morin, « [u]ne science empirique privée de réflexion comme une philosophie purement spéculative sont insuffisantes; conscience sans science et science sans conscience sont radicalement mutilées et mutilantes » (1990 [1982] : 11). Il conviendrait ainsi de dépasser la figure du « praticien réflexif » (Schön, 1994) de Donald Schön qui, même si elle se fonde sur une valorisation à parts égales de la réflexion et de l’action, ne relève pas d’un modèle exhaustif des connaissances. Elle est en effet limitée à une perspective instrumentale du savoir dont les résultats applicatifs prévaudraient, empêchant dès lors le repositionnement de la recherche dans un ensemble plus complexe. On rappellera, à ce propos, que le risque d’une recherche-pratique subventionnée par l’université (ou une autre institution) reste, comme pour les recherches à but applicatif, l’attente d’une finalité objective d’application. À ce titre, l’atelier est moins considéré dans sa capacité à permettre l’exploratoire qu’à produire du résultat. Nous ne sommes d’ailleurs pas si éloigné·es de la réflexion émise au milieu du XXe siècle par László Moholy-Nagy, pour qui « le grand problème qui se pose au design est qu’il doit servir la vie[3] » (1947). C’est cette exigence qui lui permettait d’affirmer que le design ne devait pas être entendu comme une profession, mais telle une attitude, c’est-à-dire un esprit d’inventivité au service des relations, à travers lequel l’activité de conception ne peut se réduire à la production d’un objet hors de sa compréhension comme sujet d’étude. L’atelier du·de la chercheur·euse-praticien·ne n’est alors plus seulement un moyen de création et de fabrique où s’engagent des compétences et des inventivités, il est avant tout un milieu où s’actualisent les savoirs. Cette complémentarité entre des actions expérimentales relevant de l’empirisme et des activités plus herméneutiques éviterait l’écueil d’un académisme discursif de la recherche et inversement, celui de la pratique valant recherche.

Toutefois, nous avons été personnellement confronté·es aux difficultés réelles et concrètes d’expérimenter avec autant d’intensité une technique particulière – que nous avons connue sur le moment et qui relève de l’apprentissage automatique – et une interrogation plus méta, plus conceptuelle et exogène sur les enjeux éthiques et sociaux de cette technique[4]. À l’occasion de la codirection d’un ouvrage collectif (Bertrand, Favard et Lartigaud., 2021), nous avons cherché à témoigner de cette difficulté en proposant un fascicule consacré à la recherche-pratique qui se lit de deux manières différentes : d’abord sous la forme d’un livre, puis d’un ensemble d’affiches détachables. À l’instar des auteur·trices, nous avons proposé un feuillet recto verso pour tenter de rendre visible, par le truchement du texte et de l’image, ce que notre recherche-pratique a d’exploratoire.

Image animée de MàJ : design, environnements techniques & pratiques exploratoires (2021) dirigé par Gwenaëlle Bertrand, Maxime Favard et David-Olivier Lartigaud.

Plus précisément, nous avons montré que les visuels générés par l’algorithme, puis par nous, amènent à des questionnements qui vont au-delà des enjeux de résolution technique ou d’analyse d’image, et mobilisent des enjeux sociaux liés à l’utilisation des nouvelles technologies dans les domaines de la conception de produit.

Représentations de chaises générées par régularisation statistique (GAN) et leurs interprétations usuelles par le dessin technique. France, 2021.

L’étude empirique menée permet effectivement de comprendre une partie des tenants et aboutissants conceptuels d’une telle technologie dans le champ de la création, mais plus encore, elle nous aide à sortir des idées reçues. Lors d’échanges informels avec nos pairs issus de disciplines proches, il nous a souvent été demandé pourquoi nous ne cherchions pas les bogues de la machine; pourquoi nous ne la mettions pas en échec de manière à ce qu’elle rate ce qu’elle était censée produire, et que, de notre côté, nous puissions la comprendre en dehors de sa fonctionnalité. Nous répondions que notre souhait n’était pas d’instrumentaliser une machine que nous connaissions trop peu, mais de l’appréhender, de l’environner, de comprendre – autant que possible – son fonctionnement; d’analyser ses spécificités et ses limites fonctionnelles, et ainsi de chercher à comprendre en quoi il y aurait pertinence ou non, pour le·la designer, et à plus forte raison pour la société, de composer avec une telle technologie dans le domaine de la conception de produit. Dès lors, nous renoncions à apposer un métadiscours sur une technique prétendument connue et comprise, et faisions le choix d’une réflexion qui évoluerait au gré d’une compréhension de cette technique par sa manipulation concrète et non instrumentalisée à des fins préconçues. En effet, entendues séparément, les finalités de la pratique et de la théorie ne sont pas les mêmes et peuvent difficilement s’accorder, mais lorsqu’elles sont simultanément appréciées dans un rapport endo-exogène, elles sont en mesure de disposer l’une de l’autre et de produire de nouvelles connaissances aussi bien théoriques que pratiques.

Le hors-atelier

Une fois de plus, la dialogique aide : elle permet de faire valoir la connaissance comme compréhension dans la mesure où le dialogue prend une place centrale dans la valorisation du questionnement. Le dialogue arrime l’articulation de la pratique à la théorie et admet une distance critique dès les premières explorations. En d’autres termes, les relations dialogiques produisent un milieu causal de conception et de réflexion qui tolère – et c’est là son intérêt – la mise en oeuvre d’une attitude distanciée. La spécificité de l’atelier universitaire résiderait-elle alors dans le hors-atelier? Les impératifs de la recherche publique participent de cette idée d’un hors-atelier dans la mesure où les universitaires sont encouragé·es à partager leurs recherches, hors des murs de leurs universités ou de leurs locaux personnels, lors d’événements ou par le biais de publications, expositions, et autres formes de diffusion et d’échange. Si nous considérons que ces moments de partage, de relations dialogiques font également atelier, c’est parce qu’en ces lieux, la diffusion de la recherche ne va pas dans un sens qui serait celui du·de la sachant·e vers les apprenant·es. Au contraire, en ces lieux, il s’agit de discuter, de mettre à l’épreuve nos études et d’accepter le caractère itératif de la recherche. Concevoir l’atelier à partir des relations dialogiques nous oblige ainsi à confronter nos idées, à les expérimenter pour mieux les comprendre tout en acceptant la part d’inattendu et d’évaluation par les pairs. Lors d’une première rencontre (CREAT, 11 décembre 2020[5]), nous avons présenté l’avancement de notre recherche et à ce titre, nous avons tiré profit de quelques commentaires et questions; notamment de John Didier qui, pour résumer son intervention, nous demandait de quelle manière nous pourrions définir cette nouvelle fonction « digitale » que produit l’algorithme. Nous lui avons répondu qu’effectivement, l’algorithme ne comprenait pas la réalité technique du système des objets « chaises », mais une organisation récurrente de pixels ayant une relative similarité avec des objets-chaises archétypés.

Représentations de chaises générées par régularisation statistique (GAN). France, 2020.

Agrandissement de trois visuels générés par régularisation statistique (GAN). France, 2020.

Nous avons ensuite proposé à Didier de définir la fonction de représentation statistique propre à l’algorithme par une fonction que nous qualifions de « statistypée ». Cet échange nous a aidé·es à définir ce que nous avions laissé en suspens, mais il a surtout réactivé notre intérêt à poursuivre cette recherche-pratique. D’une certaine manière, la diffusion des processus plutôt que des résultats occasionne, a fortiori, de nouvelles situations collaboratives et exemplifie, avec d’autant plus d’intérêt, le potentiel des rapports qu’instigue la recherche-pratique dans les milieux universitaires. Par ailleurs, lors d’une seconde journée d’étude sur la Recherche en / avec les arts[6], nous avons à nouveau eu l’occasion de présenter l’avancement de notre recherche, en prenant soin de témoigner de notre expérience par le dévoilement de nos démarches et processus de travail.

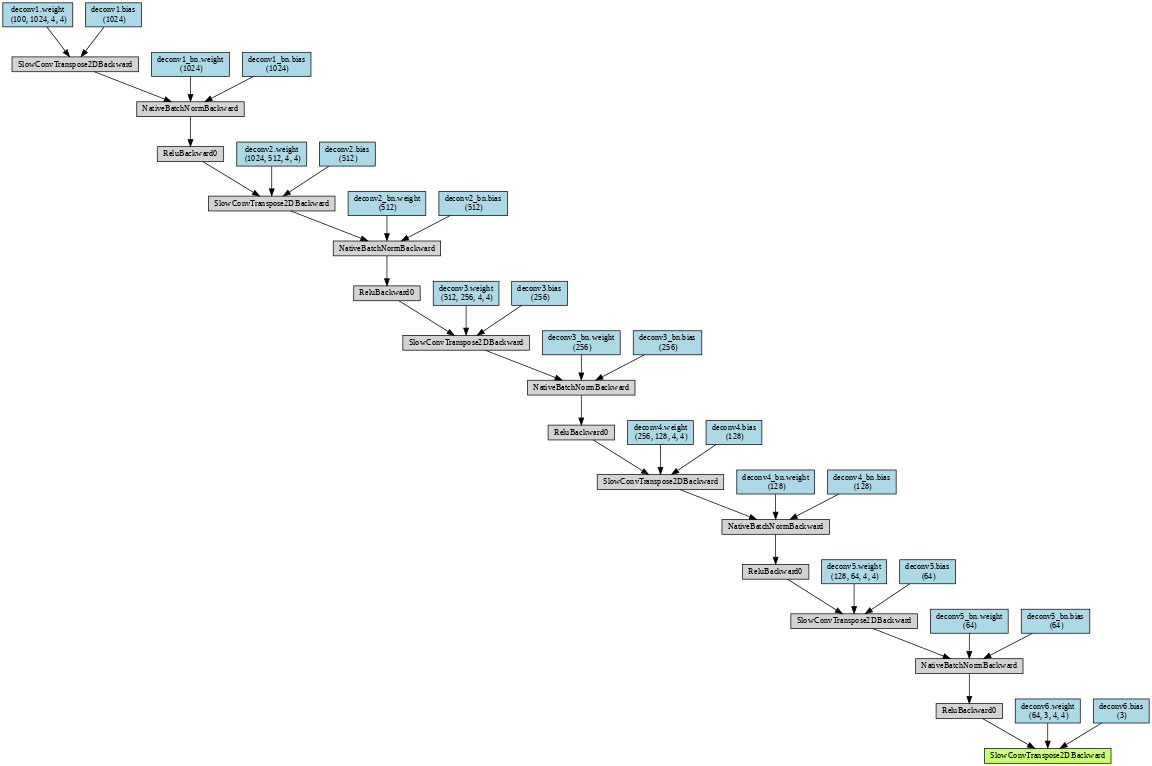

Représentation schématique du système GAN. France, 2020.

Modèle de chaise décomposé, capture d’écran de l’interface du logiciel Rhinocéros lors de la conception en trois dimensions. France, 2021.

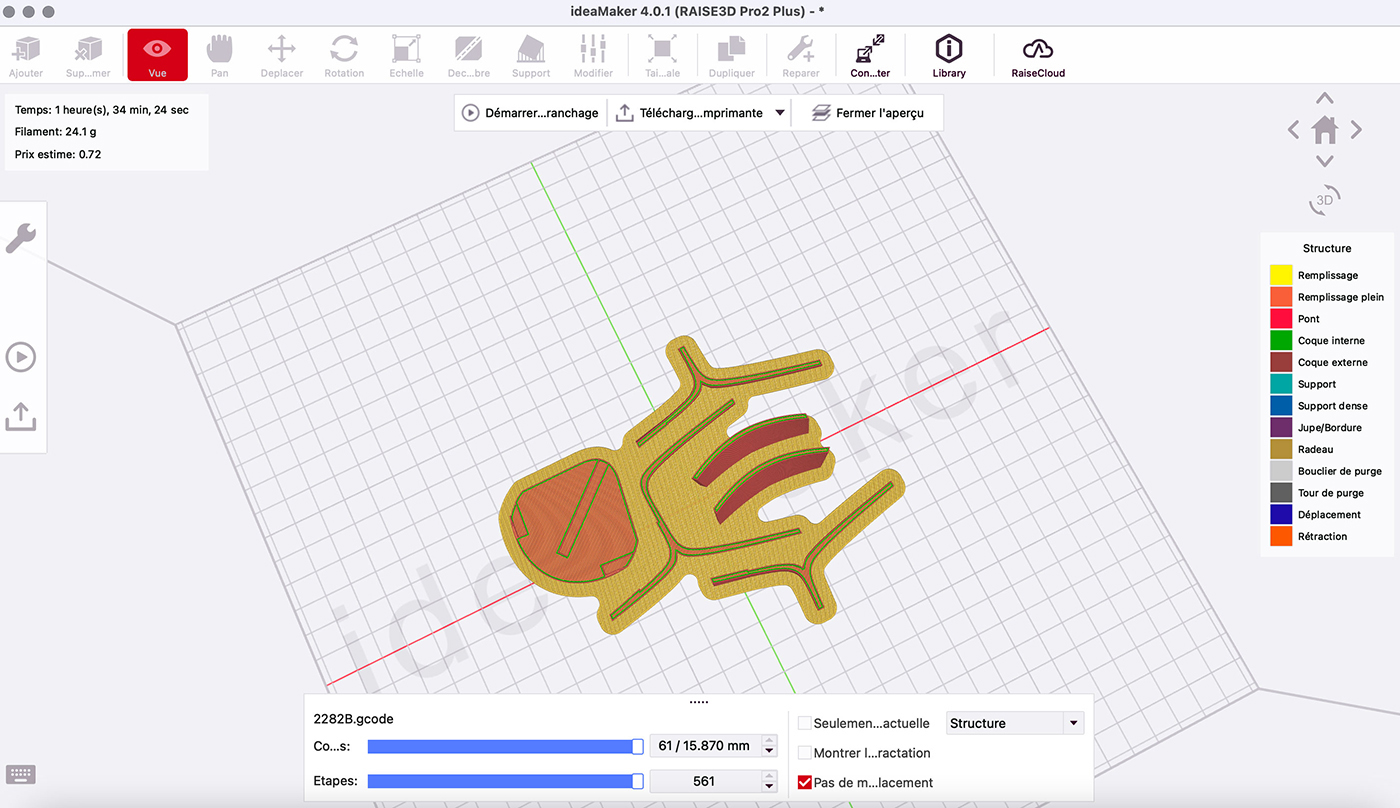

Modèle de chaise décomposé, capture d’écran de l’interface du logiciel Idéamaker pour l’impression en trois dimensions. France, 2021.

Modèles de chaises imprimés, échelle 1/8e. France, 2021.

Après avoir écouté Pierre-Damien Huyghe, premier conférencier invité à cette journée, parler de « recherche avec l’art comme expérience », c’est-à-dire « une recherche qui n’est pas le faire-oeuvre lui-même mais qui implique un écrit qui ne tient pas d’un savoir disciplinaire mais s’appuierait sur le fait qu’on a une expérience de l’art » (2021), il ne nous semblait plus si évident de conférer l’autorité d’une recherche-pratique au témoignage de notre expérience, que nous nous apprêtions à partager. Dans la mesure où nous n’avions pas fait le choix d’exprimer une contestation et de bouleverser une doctrine – ce qui nécessairement fait recherche selon Huyghe – nous avons cherché à comprendre collectivement ce qu’un rapport endo-exogène pourrait apporter à la recherche. Nous pensons que permettre à la communauté de comprendre les processus plutôt que les résultats est crucial pour leur participation au récit. Parmi un ensemble de réflexions, nous choisissons, là encore, de présenter une seule remarque de Huyghe. Il commentait notre intervention de la manière suivante : « Votre projet montre la déformation de chaises et donc à quel point on peut déformer une chaise. Vous parlez des excentricités. Ce n’est pas, a priori, des valeurs du design. L’excentrique n’est pas le type sûrement, car la constructivité matérielle n’est pas prise en compte » (intervention du 9 avril 2021). Effectivement, l’un des objectifs de notre recherche est bien d’interroger l’objet-type en design, alors même que les représentations générées par l’algorithme sont issues d’une accumulation de pixels, et qu’elles ne prennent pas en compte un ensemble d’opérations techniques essentielles à l’aboutissement dudit objet. Ce qui, par conséquent, amène à considérer que les images générées par l’algorithme représentent moins un objet qu’elles ne manifestent la création propre d’une iconographie, et que c’est nous, en tant qu’individus, qui lui donnons un sens. Quant à savoir si l’excentrique peut être une valeur du design, il semblerait que l’histoire du design le prouve. Mais il est vrai qu’en cherchant l’objet-type, nous devons la contrer à un moment ou à un autre. Il est donc tout à fait stimulant que les contradictions existant dans notre recherche-pratique nous soient exposées et données à repenser par des entrées différentes des nôtres. D’ailleurs, lors d’un second échange, Huyghe nous rappelait que « sur le type pèse le visible d’avant » (entretien du 14 juin 2021), ce qui a justifié que Platon s’en est détourné, prétendant qu’il conférait trop d’espace au matriciel. On revient alors à cette distinction historique entre l’idéel et le matriciel, et l’on s’aperçoit que notre objet et notre sujet d’étude sont, de plusieurs façons, confrontés à la permanence de cette dualité entre ce qui relève d’une part de la pensée et d’autre part de l’acte. Mais à plus forte raison, on se rend compte que la diffusion des processus exploratoires permet à la communauté de contribuer aux efforts de la recherche dans les domaines qui lui sont associés. On peut alors penser qu’une des conditions de la recherche-pratique tient à ce qu’elle « se rapporte » à d’autres individus et à d’autres recherches. Par définition, « rapporter » concerne un « déplacement dans l’espace ou dans le temps » (Centre national de ressources textuelles et lexicales, s.d.) : c’est-à-dire un mouvement qui, nous l’avons expérimenté, est occasionné par des mises en relation au collectif dans (et en périphérie de) l’atelier. Ces deux approches de la communauté sont complémentaires en ce qu’elles ancrent et favorisent la production de savoirs, mais elles sont aussi différentes à plus d’un titre. Sur le plan ontologique, et en ce qui concerne les enseignant·es-chercheur·euses-praticien·nes porteur·euses de la recherche, l’activité théorico-pratique est comprise simultanément comme objet et sujet, mais pour les chercheur·euses et les curieux·euses qui s’y intéressent ou qui participent au débat lors d’un colloque, par exemple, la recherche-pratique est appréhendée uniquement depuis l’extérieur de la pratique, c’est-à-dire comme un objet d’étude. D’un point de vue épistémologique, on remarque une autre différence : dans l’équipe des enseignant·es-chercheur·euses-praticien·nes, le dialogue – qui permet une interpénétration des processus – n’est pas seulement verbal. Il s’engage aussi en dehors du champ vocal par la démonstration, puis par l’incorporation mimétique des techniques et des matériaux propres aux pratiques respectives, en l’occurrence, ici, le design et l’ingénierie informatique. Or ce que nous remarquons lors du partage de l’avancée de la recherche à la communauté, et malgré des formes de diffusion plurielles, c’est que les contributions critiques des pairs s’en tiennent, presque exclusivement, au discursif. Il va sans dire que les modalités de présentation et d’exposition, aussi bien temporelles et spatiales qu’usagères, ne permettent pas allègrement de pratiquer et donc de penser dans l’action de la pratique.

Entre deux chaises, exposition de certains résultats à la Biennale Internationale Design Saint-Étienne. Centre des savoirs et de l’innovation (CSI), Saint-Étienne (France), 2022.

Même lorsque les occasions sont données – de plus en plus de colloques intègrent des ateliers et des performances artistiques dans leur programmation –, nous sommes, par manque de temps (car la recherche prend du temps), confronté·es à singer les modalités d’accueil d’une recherche-pratique. Pour qu’il y ait une véritable exploration collective, et une expérience trans-polydisciplinaire, il faut au préalable qu’il y ait parmi les membres acteur·trices une certaine réciprocité de la recherche ou, a minima, la volonté d’en trouver une. Cette forme de coopération et de co-implication avec l’autre dans le champ de la recherche-pratique demande un certain niveau de confiance et d’intensité que l’événement éphémère, lors d’un colloque ou d’une exposition, peut difficilement permettre. Il est donc peu étonnant qu’à l’intérieur de ce second milieu dialogique, nous soyons davantage confronté·es au discursif. Il n’empêche que cet événement laisse place à une réinvention collective de la recherche-pratique à partir de laquelle les démarches, les dispositifs de travail, d’exploration et de diffusion deviennent autant de moyens d’appréhender la complexité d’un objet d’étude et d’en comprendre la qualité en tant que sujet de recherche et de pratique. Par ailleurs, lors du colloque L’atelier en acte(s) : espace de création, création d’espace[7] qui s’est tenu à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 et pour lequel notre recherche était cette fois-ci un prétexte pour définir les relations dialogiques comme une expérience qui fait atelier, d’autres questionnements tout à fait vivifiants ont surgi, sans être nécessairement adressés à nous. Ces réflexions nous ont permis de justifier un positionnement critique et de l’élargir à d’autres critères. Lors de son introduction, Marie Joqueviel-Bourjea a précisé que l’atelier était avant tout une manière d’habiter le lieu; en la paraphrasant, nous pourrions dire que les relations dialogiques sont une manière d’habiter l’atelier et à plus forte raison, d’habiter la recherche afin de « donner lieu au lieu », car comme Joqueviel-Bourjea nous l’a fait remarquer à la suite de notre intervention, le hors-lieu est le lieu. Cette remarque nous a amené·es à nous intéresser à la perspective d’un milieu dialogique à partir duquel la coexistence des pluralités tiendrait par l’ensemble des relations et de leurs complexités. Christine Esclapez et Grazia Giacco ont, quant à elles, proposé une réflexion sur l’atelier éclaté subordonné à une poïétique relationnelle, à même de « construire les conditions possibles à l’expérimentation du sensible » (2021) et à la prise de conscience de ses possibilités. Considérant ainsi les relations comme essentielles à l’accomplissement des singularités, nous avons été attentifs et attentives au constat récurrent selon lequel l’intérêt de l’atelier réside davantage dans ce qu’il a d’actes que dans ce qui en résulte. Ainsi, ce sont l’expérience sensible partagée et le libre jeu des facultés cognitives qui font atelier. Cette nécessaire abolition du clivage entre les prérequis scientifiques et, inversement, le mythe de l’acte créateur, adossée aux rencontres à la fois interdisciplinaires, polydisciplinaires et transdisciplinaires (Morin, 1994), est certainement propice à engager ce qui, pour Yves Citton, est la visée de la recherche-création, soit « un don de temps » pour mener « de véritables aventures » (2018 : 14) suffisamment inattendues, une invitation à quitter le connu, une acceptation à changer de trajectoire.

***

En conséquence, la dialogique serait le sens le plus universitaire que nous pourrions donner à l’atelier, dans les conditions de travail que nous connaissons aujourd’hui. Pour autant, il ne s’agit pas d’un constat d’échec, puisque les connaissances propres et la perspective instrumentale de la recherche appliquée peuvent être outrepassées par les relations dialogiques. L’atelier universitaire, ne se limitant ni à un espace architectural ni à l’exclusivité de l’endogène où la pratique prédominerait sur la théorie, mais embrassant plutôt les relations dialogiques, nous permet de conclure à une spécificité de la recherche-pratique universitaire et de son milieu dialogique. En d’autres termes, ce sont des situations qui, à travers la considération de la valeur du dialogue et des rapports intersubjectifs, engendrent des manières relationnelles et systémiques d’engager une recherche-pratique à l’université, mais à plus forte raison d’investir la pensée contemporaine dont nombre d’enjeux reposent sur la nécessaire déspécialisation des savoirs. La recherche-pratique, ou la recherche-création présente à l’université, n’est pas à comprendre comme une récupération de la liberté des artistes pour « redynamiser des institutions sclérosées » (ibid. : 4), comme l’écrit Citton, mais comme la perspective universitaire inter-polydisciplinaire la plus à même de s’emparer des problématiques de notre temps. Contrairement à la crainte exprimée d’une institutionnalisation des pratiques (Delacourt et al., 2016 : 5), nous pensons qu’il s’agit d’une manière très actuelle de faire de la recherche à l’université, en faisant coïncider l’objet, le sujet et la situation d’étude. Ainsi, cette proposition de l’atelier universitaire comme milieu dialogique porte en elle le dépassement des catégories disciplinaires. Elle permet, comme Morin le préconise, de « saisir le défi de la complexité qui nous vient de tous les domaines de la connaissance et de l’action, et le mode de pensée apte à répondre à ce défi » (2019 : 10).

Parties annexes

Note biographique

Gwenaëlle Bertrand et Maxime Favard sont designers et maîtres de conférences en design, respectivement à l’Université Jean Monnet Saint-Étienne et à l’Université de Strasbourg. Leurs recherches visent à interroger les implications industrielles, politiques et sociales du design et des nouvelles technologies à travers l’étude des techniques et l’approche collaborative par le projet. En 2021, il·elles codirigent l’ouvrage collectif MàJ : design, environnements techniques & pratiques exploratoires, publié aux éditions de la Cité du design – Esadse ainsi que le dossier thématique « Design et industrie à l’ère de l’Anthropocène » pour la revue Design, arts, médias éditée par l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Dès 2014, il·elles cocréent la collection « Poïétiques du design » aux éditions L’Harmattan qui comprend, à ce jour, quatre tomes et qui concerne l’étude des processus de conception en design.

Notes

-

[1]

L’équipe se compose de cinq personnes : Gwenaëlle Bertrand, maître de conférences en design, UR ECLLA, Université Jean Monnet Saint-Étienne; Maxime Favard, maître de conférences en design, UR ACCRA, Université de Strasbourg; Charlotte Laclau, maître de conférences en Machine Learning, Hubert Curien – UMR CNRS 5516, Université Jean Monnet Saint-Étienne; Ievgen Redko, maître de conférences en Machine Learning, UMR CNRS 5516, Université Jean Monnet Saint-Étienne, et Deepakumar Logaiah Narayana Moorthy, étudiant stagiaire en Machine Learning and Data Mining (2019-2021), Université Jean Monnet Saint-Étienne.

-

[2]

« Exogenous design research, which views design as an object of research and other disciplines as meta-discourses ». Cette citation a été traduite par nos soins.

-

[3]

Nous utilisons la traduction d’Articule.net : www.articule.net/2019/07/04/lszl-moholy-nagy-nouvelle-methode-dapproche-le-design-pour-la-vie/

-

[4]

La recherche-pratique que nous menons à la croisée du design et de l’ingénierie, et pour laquelle nous avons été lauréat·es d’un prix de la Fondation de l’université Jean Monnet, interroge les manières d’environner les techniques et de déléguer certaines tâches de création d’images aux algorithmes. C’est à partir de la chaise, objet emblématique d’étude et d’expérimentation du·de la designer, que nous avons recherché des tactiques et des compromis algorithmiques permettant de corréler l’automatisme statistique avec le discernement humain dans une situation de génération d’images de chaises et a fortiori de conception de produits industriels.

-

[5]

Séminaire en ligne du 11 décembre 2020 organisé par Grazia Giacco pour le laboratoire international Création et Recherche dans l’Enseignement des Arts et de la Technologie (CREAT). Notre communication s’intitulait « Entre deux chaises : la régularisation statistique au service du design produit ».

-

[6]

Journée d’étude en ligne Recherche en / avec les arts organisée par Anolga Rodionoff, Université Jean Monnet Saint-Étienne, Unité de recherche Études du contemporain en Littératures, Langues, Arts (ECLLA), le 9 avril 2021. Notre communication s’intitulait « Une recherche-création à la croisée des arts, sciences et techniques ».

-

[7]

Colloque international pluridisciplinaire en recherche-création organisé par le programme transversal du RIRRA 21 les 18, 19 et 20 novembre 2021, Université Paul-Valéry Montpellier 3. Notre communication s’intitulait « Les relations dialogiques : une expérience qui fait atelier ».

Bibliographie

- BAKHTINE, Mikhaïl (1984), Esthétique de la création verbale, trad. Alfreda Aucouturier, Paris, Gallimard, « Bibliothèque des idées ».

- BERTRAND, Gwenaëlle, Maxime FAVARD et David-Olivier LARTIGAUD (dir.) (2021), MàJ : design, environnements technique & pratiques exploratoires, Saint-Étienne, Cité du design; Esadse.

- BONDI, Barbara et Marco RAINÒ (dir.) (2011), « Visualizing transformation », IN Residence Design Dialogues, no 3.

- BONSIEPE, Gui (2007), « The Uneasy Relationship Between Design and Design Research », dans Ralf Michel (dir.), Design Research Now: Essays and Selected Projects, Bâle, Birkhäuser, « Board of International Research in Design », p. 25-39.

- CENTRE NATIONAL DE RESSOURCES TEXTUELLES ET LEXICALES (s.d.), « Rapporter », www.cnrtl.fr/definition/rapporter

- CITTON, Yves (éd.) (2018), « Post-scriptum sur les sociétés de recherche-création », postface à Erin Manning et Brian Massumi (dir.), Pensée en acte : vingt propositions pour la recherche-création, trad. Armelle Chrétien, Dijon, Les Presses du réel, « ArTeC », p. 95-125.

- DELACOURT, Sandra, Katia SCHNELLER et Vanessa THEODOROPOULOU (dir.) (2016), Le chercheur et ses doubles, Paris, B42.

- DERRIDA, Jacques (2003 [1987]), Psyché : inventions de l’autre, Paris, Galilée, « La philosophie en effet », tome 2.

- DERRIDA, Jacques (1997 [1967]), De la grammatologie, Paris, Minuit, « Critique ».

- DERRIDA, Jacques (1972 [1968]), « La différance », dans Marges de la philosophie, Paris, Minuit, « Critique », p. 1-29.

- GIACCO, Grazia et Christine ESCLAPEZ (2021), « L’atelier éclaté : en-jeux dans la composition et l’interprétation musicales », communication donnée dans le cadre du colloque L’atelier en acte(s) : espace de création, création d’espace, Université Paul-Valéry Montpellier 3, Montpellier, 19 novembre.

- HUYGHE, Pierre Damien (2021), « De la recherche et de ses enjeux : arts, architecture, design », communication donnée dans le cadre de la journée d’étude Recherche en / avec les arts, Université Jean Monnet Saint-Étienne, Saint Étienne, 9 avril.

- MOHOLY-NAGY, László (1947), Vision in Motion, Chicago, Paul Theobald, disponible sur Articule.net, www.articule.net/2019/07/04/lszl-moholy-nagy-nouvelle-methode-dapproche-le-design-pour-la-vie/

- MONDZAIN-BAUDINET, Marie-Josée (s.d), « Atelier, art », Encyclopédie Universalis, www.universalis-edu.com/authentification/?returnURL=/encyclopedie/atelier-art/

- MORIN, Edgar (2019), conférence « Pour une réforme de la pensée », Université de Montpellier, Montpellier, 13 février.

- MORIN, Edgar (1994), « Sur l’interdisciplinarité », Bulletin interactif du Centre International de Recherches et études transdisciplinaires, no 2, ciret-transdisciplinarity.org/bulletin/b2c2.php

- MORIN, Edgar (1990 [1982]), Science avec conscience, Paris, Seuil, « Points Sciences ».

- SCHÖN, Donald (1994), Le praticien réflexif : à la recherche du savoir caché dans l’agir professionnel, trad. Jacques Heynemand et Dolorès Gagnon, Montréal, Éditions Logiques, « Formation des maîtres ».

- SENNETT, Richard (2010 [2008]), Ce que sait la main : la culture de l’artisanat, trad. Pierre-Emmanuel Dauzat, Paris, Albin Michel.