Résumés

Résumé

Cet article étudie, dans le contexte français de la politique des pôles de compétitivité (logique de cluster), la tentative avortée de création d’un pôle sur le vin à Bordeaux. L’échec est ici analysé comme un inhibiteur versus un déclencheur de l’apprentissage. Peu de travaux abordent ce point dans le champ des clusters industriels, où l’accent est davantage mis sur les succès, tant en théorie qu’en pratique. En dépassant la vision binaire de l’échec, nous proposons une troisième voie, celle d’une dynamique qui se crée malgré l’échec, sans remise en cause des contours du projet. Ceci nous permet de mettre en évidence les conditions d’occurrence d’un tel apprentissage.

Mots-clés :

- apprentissage,

- cluster,

- échec,

- pôle de compétitivité,

- vin

Abstract

This article examines, in the French Competitiveness Cluster policy context, the aborted attempt to create a wine cluster in Bordeaux. The failure is here analyzed as an inhibitor versus a trigger of learning. Very few studies deal with this topic in the industrial clusters field, in which the stress is largely put on success, in theory as well as in practice. Going beyond the binary view of failure, we propose a third way, a dynamic created despite failure, without any questioning of the project’s outline. This enables us to underline the conditions in which such a learning process can occur.

Keywords:

- cluster,

- competitiveness cluster,

- learning,

- wine

Resumen

Este artículo estudia la política del polo de competitividad en el contexto francés (lógica de cluster), el fracasado intento de la creación de un polo de competitividad del vino en Burdeos. Aquí se analiza el fracaso como un inhibidor versus un disparador del aprendizaje. Pocos trabajos abordan este punto en el campo de los clusters industriales, los cuales hacen hincapié sobretodo en los sucesos, tanto en teoría que en practica. Superando el punto de vista binario del fracaso, proponemos un tercer camino, el de una dinámica creándose a pesar del fracaso, sin replantear los contornos del proyecto. Eso nos permite poner de manifiesto las condiciones de ocurrencia de un tal aprendizaje.

Palabras clave:

- aprendizaje,

- cluster,

- fracaso,

- polo de competitividad,

- vino

Corps de l’article

La politique de soutien et d’accompagnement de l’innovation dans les territoires (Brette et Chappoz, 2007; Plunket et Torre, 2009) s’est traduite, en France, à partir de 2005, par une campagne nationale de labellisation de pôles de compétitivité. Ces derniers constituent la déclinaison française d’un phénomène plus large et international d’aide à l’innovation; celui des clusters industriels, popularisé notamment par Porter (1998; 2000). En juillet 2005, 67 projets de pôles ont été labellisés en France, parmi les 105 projets déposés. En 2008, l’évaluation demandée par le gouvernement a signalé des cas de « demi-échecs », puisque seuls 39 pôles avaient atteint les objectifs fixés. En mai 2010, six pôles de compétitivité ont même été dé-labellisés. Il paraît donc pertinent de s’intéresser à la question de l’échec de cette forme d’encouragement de l’innovation

Les clusters ont fait l’objet de nombreuses publications, majoritairement anglo-saxonnes (Bell et al., 2009; Bresnahan et al., 2001), mais également francophones (Bréchet et al., 2012; Ditter, 2005; Ferrary, 2008; Largier et al., 2008). Pour la plupart, ces travaux se préoccupent d’identifier et de reproduire les conditions de leur succès mais n’investissent que très marginalement, au plan empirique, des cas d’échecs. En particulier, les clusters qui ont été labellisés bénéficient de beaucoup plus d’attention de la part de la communauté scientifique que ceux qui ont été déclarés inéligibles. Sans surprise, les travaux correspondants identifient des facteurs clés de réussite, dans une logique de benchmarking et de réplication de bonnes pratiques (Dana et Winstone, 2008; Orsenigo, 2001).

Cependant, il importe de dépasser cette focalisation sur des succès parfois emblématiques, tels que la Silicon Valley et la Route 128 à Boston, dont les acteurs cherchent généralement à s’inspirer (Bresnahan et al., 2001). En effet, une attention excessive portée aux succès n’est pas satisfaisante, ni d’un point de vue empirique, ni d’un point de vue théorique dès lors que l’on souhaite mieux comprendre les effets des politiques d’accompagnement de l’innovation. Ainsi, par exemple, dans le contexte français de labellisation des pôles, ne pas considérer l’échec revient à ignorer plus du tiers des situations (38 dossiers sur 105 ont été rejetés en 2005). Or, saisir la manière avec laquelle un tiers des acteurs a appris (ou non) de l’expérience « labellisation des pôles » revêt, selon nous, un grand intérêt.

La littérature sur l’apprentissage organisationnel est riche et structurée depuis de nombreuses années, notamment sous l’impulsion des travaux d’Argyris et Schön (1978), puis Huber (1991) et Senge (1995). Cependant, un pan de cette féconde littérature est plus récent et ne bénéficie finalement que très peu de travaux, notamment empiriques; il s’agit des recherches sur l’apprentissage par l’échec. Si ces dernières ont connu récemment une avancée significative (Baumard et Starbuck, 2005; Cannon et Edmondson, 2005; Edmondson, 2011), le processus de « learning through failure » reste encore mal connu. C’est dans cette perspective que s’inscrit notre recherche.

La problématique de cet article porte sur le processus d’apprentissage post échec d’un projet de pôle de compétitivité, analysé sur une période de près de cinq ans. Plus précisément, nous étudions ici la tentative de labellisation d’Inno’vin, dans la filière vitivinicole de la région de Bordeaux. Le dossier, monté en quelques mois à partir de fin 2005, a été refusé en juillet 2007, lors de la seconde vague de labellisation. Cet échec nous interpelle parce que le projet n’a pas été totalement abandonné par les acteurs à l’origine de la candidature. En effet, depuis l’automne 2009, la région de Bordeaux a réactivé Inno’vin et la succession de ces deux temps forts (échec, puis réactivation) pose questions : les acteurs du projet Inno’vin sont-il parvenus à surmonter l’échec de la labellisation ? En ont-ils tiré, et de quelle manière, des enseignements susceptibles de les guider dans leur démarche actuelle de création d’un cluster ?

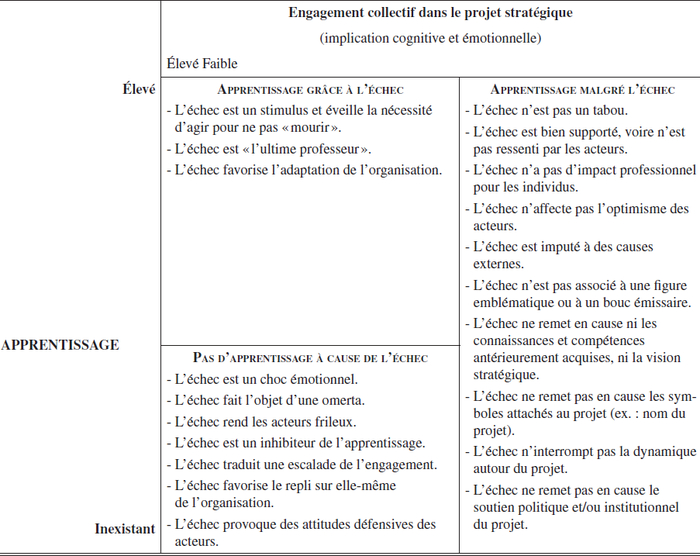

Notre recherche nécessite de mobiliser deux corpus théoriques distincts. Dans une première partie, nous exposons successivement les éléments clés des travaux consacrés à l’apprentissage par l’échec d’une part, et aux pôles et clusters, d’autre part. La deuxième partie expose, quant à elle, la méthodologie qualitative et rétrospective envisagée, tandis que la troisième partie présente le cas Inno’vin. Les résultats qui en découlent, dans une quatrième partie, nous permettent de dépasser la controverse traditionnelle selon laquelle l’échec joue un rôle de frein (pas d’apprentissage à cause de l’échec) versus de levier (apprentissage grâce à l’échec) dans le processus d’apprentissage. Nous proposons ici un modèle alternatif ou troisième modèle d’apprentissage par l’échec que nous avons appelé « apprentissage malgré l’échec ». En tenant compte, en particulier, du rôle des émotions face à l’échec et du rôle de l’engagement des acteurs dans l’action collective, nous identifions les caractéristiques et les conditions d’occurrence de cette nouvelle configuration.

Analyse de la littérature

Après avoir fait le point sur l’état actuel des connaissances en matière d’apprentissage par l’échec, nous montrerons l’intérêt de poursuivre la construction de ce champ théorique en pleine émergence, en se penchant sur le cas particulier des clusters, dont on connaît surtout les conditions de réussite.

Les vertus de l’apprentissage par l’échec : du mythe au rôle des émotions

Plusieurs travaux empiriques et théoriques (Koenig, 1994; Pavitt, 1984) sur l’apprentissage organisationnel ont validé l’affirmation populaire, selon laquelle « les organisations comme les individus apprennent autant sinon plus de leurs échecs que de leurs succès » (Seiffert et al., 2008, p.286). Plus récemment, Carmeli (2007, p.31) confirme un intérêt croissant pour la problématique de l’apprentissage par l’échec. Cependant, nous dit-il, il y a encore si peu de travaux sur le sujet que cet axe de recherche en est encore au « stade embryonnaire » et nécessite de nombreuses investigations complémentaires. Le rôle de l’échec est cependant évoqué depuis longtemps dans la littérature, et notamment dans les célèbres travaux de Cyert et March (1963). En effet, pour les auteurs, lorsque les résultats obtenus sont en dessous des objectifs de départ, les décideurs sont enclins à mettre en place des changements dans les activités et/ou les pratiques de l’organisation, afin de réduire – voire d’éliminer – l’écart entre la performance actuelle et les aspirations initiales. Ainsi, si l’on en croit Lewin (1951), l’échec bouleverse le statu quo et permet d’enclencher un processus de dégel. Il débouche notamment sur une remise en cause des comportements et des schémas de pensée actuels, en attirant l’attention sur des incohérences et sur des problèmes qui étaient autrefois survolés (Sitkin, 1992).

Les différents travaux qui envisagent l’innovation comme une trajectoire se situent implicitement dans cette perspective (Lynn et al., 1996; Maidique et Zirger, 1985). Pour ces auteurs, l’échec d’un nouveau produit est « l’ultime professeur » (Garvin, 1993, p.85) et doit, à ce titre, permettre de tirer des enseignements pour améliorer le développement de produits ultérieurs, sachant que l’histoire regorge d’exemples de déconvenues commerciales qui ont conduit, par la suite, à des succès bien plus importants (IBM, Apple, Motorola, etc.). En fait, l’organisation ajuste progressivement les caractéristiques techniques et commerciales de son projet, en fonction des informations obtenues en testant le marché. Autrement dit, les produits doivent être redéfinis plusieurs fois avant qu’ils ne deviennent des succès commerciaux (Cheng et Van de Ven, 1996)[1].

La littérature plus récente laisse toutefois apparaître des propos beaucoup plus nuancés sur la question de l’apprentissage par l’échec. Ainsi, par exemple, Baumard et Starbuck (2005) arrivent à la conclusion que l’entreprise de télécommunications qu’ils ont étudiée apprend peu de ses déboires. De même, selon Cannon et Edmondson (2005), les organisations qui tirent systématiquement les leçons de leurs échecs sont rares, et ce quelle que soit l’ampleur des revers en question. Comme le résument Carmeli et Schaubroeck (2008, p.182) : « Despite a growing body of literature that stresses the importance of learning from failures as an essential ingredient for organisational innovation, adaptation, reliability and success, many organisations apparently fail to implement this advice and are therefore in peril of crisis ». De tels propos rejoignent le constat de Staw et Ross (1989), selon lesquels les organisations sont parfois tentées de renforcer les actions en faveur desquelles elles se sont engagées publiquement, malgré la preuve manifeste que les actions en question sont peu judicieuses et devraient être arrêtées.

Ainsi, les nombreux paramètres affectifs, politiques et cognitifs, qui interfèrent avec le processus d’apprentissage organisationnel, conduisent à abandonner une vision un peu trop angélique de l’échec (Cusin, 2009). En particulier, les émotions jouent un rôle médiateur dans le processus d’apprentissage par l’échec, car elles ont un impact :

sur l’attention portée par les individus aux échecs. Sur ce point, il faut souligner l’absence fréquente de débriefing post-mortem, car les acteurs concernés par l’échec cherchent à refouler ce souvenir malheureux. Edmondson (2011) fait effectivement remarquer qu’examiner les échecs en profondeur est déplaisant sur le plan émotionnel et peut être préjudiciable en termes d’estime de soi. La possibilité existe alors que les mêmes erreurs soient reproduites, parce que les individus n’ont pas suffisamment appris de leurs expériences ratées (Shepherd, 2003).

sur l’interprétation que les acteurs font des événements. Tout d’abord, les convictions profondes, parfois erronées, exprimées par les acteurs face à un constat d’échec peuvent s’expliquer par l’attachement que ces derniers portent au produit qu’ils ont conçu, développé ou commercialisé et par la subjectivité qui en résulte. Par ailleurs, en écho aux travaux de Girard (1982), on peut noter que les angoisses et frustrations collectives des collaborateurs suite à un échec sont partiellement assouvies en rejetant la faute sur un bouc émissaire. Ce biais d’attribution (Nisbett et Ross, 1980) inhibe la capacité de l’organisation à apprendre de cette expérience, car une fois que l’individu en question a été écarté, il est souvent fait l’hypothèse erronée que le problème est résolu. Klein (1989, p.295) parle de « purge symbolique » pour évoquer un tel comportement visant à faire table rase du passé.

sur les comportements individuels à l’égard de l’innovation. En l’occurrence, le choc psychologique provoqué par l’échec peut se traduire par une certaine réticence à l’idée de s’engager dans des comportements risqués à l’avenir, ce qui empêche l’organisation de corriger la trajectoire d’innovation dans une logique essais/erreurs. Pour Välikangas et al. (2009, p.226) l’échec peut effectivement conduire à un « trauma d’innovation », c’est-à-dire à une incapacité à s’engager dans de nouveaux projets en raison de la déception profonde engendrée par les déconvenues précédentes : « We define innovation trauma as the inability to commit to a new innovation due to severe disappointment from previous innovation failures ». Le cas Sun Microsystems permet ainsi aux auteurs de montrer que le trauma post-échec prive les organisations de leur capacité à apprendre de leurs expériences malheureuses : « Innovators become gun shy after a failed innovation […]. While common parlance suggests that ‘you learn more from tour failures than your successes’, we unfortunately do not find this universally accurate when it comes to innovation in organizations ».

Les émotions et le registre cognitif en général ont donc une importance particulière dans l’apprentissage par l’échec. Ce rôle décisif est souligné par les travaux récents de Carmeli (2007) et Edmondson (2004) qui relèvent l’importance de la sécurité psychologique des employés dans les organisations attachant une certaine importance à l’innovation. En revanche, la recherche conduite par Charreire-Petit et Dubocage (2010) fait apparaître que l’échec n’est pas un inhibiteur de l’action pour des acteurs tels que les capital-risqueurs, et ce parce que l’échec est consubstantiel du métier qu’ils exercent. L’échec étant, en quelque sorte, banalisé par la profession; il participerait même, autant que les succès, à la construction de la légitimité de l’acteur stratégique parmi ses pairs.

En synthèse, la littérature propose deux visions très différentes de l’apprentissage par l’échec :

Dans une première approche, l’échec a des vertus thérapeutiques et fait office de stimulus de l’apprentissage : il éveille la nécessite d’agir des acteurs par rapport au succès qui rend complaisant à l’égard des décisions passées (grâce à l’échec, l’organisation change de comportement) (Koenig, 1994; Lewin, 1951; Maidique et Zirger, 1985; Sitkin, 1992).

Dans une seconde approche, l’échec est un événement affectif traumatisant qui peut annihiler toute possibilité d’apprentissage : il engendre un choc émotionnel chez les acteurs clés du projet malheureux qui exclut toute démarche de capitalisation (à cause de l’échec, l’organisation se replie sur elle-même) (Shepherd, 2003; Shepherd et Cardon, 2009; Välikangas et al., 2009).

Cependant, si les auteurs débattent pour savoir si un échec provoque ou non un apprentissage, ils se rejoignent sur un point : l’échec – notamment lorsqu’il s’agit d’un échec de grande ampleur – doit être considéré comme une césure historique dans la vie d’une organisation. Partageant ce constat, notre objectif est de participer à l’enrichissement et à la stabilisation d’un champ de recherche encore en émergence et de prendre position.

Dans cette perspective, il convient de remarquer que la plupart des travaux sur le sujet étudient le même type d’organisations, à savoir des entreprises de grande taille fonctionnant selon le paradigme de l’innovation fermée. Ce paradigme a certes été critiqué par Chesbrough (2003), mais la focalisation ancienne sur des cas d’échecs issus des centres de R&D internes de ces entreprises-là[2] reste structurante dans la littérature. Que se passe-t-il, par conséquent, lorsque les nouveaux projets voient le jour au sein de réseaux, c’est-à-dire en-dehors des frontières traditionnelles de l’organisation ? Pour l’instant, la littérature sur l’apprentissage par l’échec n’aborde pas ce point. Dès lors, il semble pertinent de s’intéresser aux cas des initiatives de clusters, qui ont précisément pour objectif de favoriser l’émergence de démarches d’innovations collectives sur un territoire donné (Porter, 1998; 2000). La question se pose alors de savoir si l’apprentissage par l’échec est le même quand les coopérations ne sont plus seulement internes, mais inter-organisationnelles et mobilisent, par conséquent, des acteurs d’horizons très différents ? En particulier, le rôle des émotions dans le processus de « learning through failure » – que nous avons mis en évidence supra – pourra être éclairé à la lumière de l’implication des acteurs, par nature différente dans un cluster par rapport à une organisation classique. Ajoutons ici que les clusters sont d’autant plus intéressants à étudier dans un contexte d’échec qu’ils sont plutôt abordés traditionnellement sous l’angle des conditions de réussite. Qui plus est, les clusters mêlent généralement, au sein d’un même territoire, et dans une même logique, des structures plus ou moins grandes, ce qui permet de ne pas se limiter ici aux entreprises de grande taille et d’apporter, à ce titre, une nouvelle dimension aux travaux sur l’apprentissage par l’échec.

Un biais en faveur du succès dans la littérature sur les clusters

Les travaux sur les clusters industriels, en particulier ceux de Porter (2000), ont donné lieu à de nombreuses initiatives de clusters de par le monde (Fromhold-Eisebith et Eisebith, 2005).

La majorité des travaux s’est concentrée sur les conditions d’émergence (Bresnahan et al., 2001; Porter, 2000), puis de réussite, des clusters, en s’inspirant de « success stories », telles que celle de la Silicon Valley (Bresnahan et al., 2001; Saxenian, 1996). Des facteurs clés de succès internes et externes des clusters ont ainsi été identifiés (Daidj, 2011; Porter, 2000) :

– Internes : |

organisation et gouvernance du cluster (Bell et al., 2009; Velluzzi, 2009), hétérogénéité des acteurs (Carbonara et al., 2010), combinaison de coopération et concurrence (Marsh et Shaw, 2000; Porter, 1998), leadership privé (Porter, 2000). |

– Externes : |

compétitivité de la monnaie et croissance du marché (Marsh et Shaw, 2000), cycle de vie de l’industrie (Porter, 1980), rôle limité de l’Etat (Bresnahan et al., 2001; Porter, 2000), liens avec l’environnement extérieur (Carbonara et al., 2010). |

Le biais en faveur du succès concerne également les initiatives de clusters : « thecluster hype bears a danger that agents create shiny facades and myths of success in order to exploit the popular model for sake of publicity » (Fromhold-Eisebith et Eisebith, 2008, p.1345). La politique publique des pôles de compétitivité est l’initiative qui, depuis 2005, décline le concept de cluster en France. Logiquement, son cahier des charges s’appuie sur les préconisations de Porter (2000). Les facteurs clés de succès, à la fois internes et externes, mis en exergue sont l’existence d’une stratégie commune, des partenariats technologiques, une masse critique permettant une visibilité internationale.

Si l’accent est majoritairement mis sur les succès (Kasabov, 2010), les clusters connaissent néanmoins une phase de déclin en raison de rigidités internes ou de menaces externes (Porter, 1998). Quelques cas d’échec font, certes, l’objet d’études de cas (Carbonara et al., 2010), tant dans les secteurs industriels en déclin (Grabher, 1993; Pike et Tomaney, 1999), que dans les secteurs de haute technologie (Saxenian, 1996), mais l’échec y est rarement étudié en tant que tel. Orsenigo (2001) identifie ainsi les facteurs à l’origine de l’échec d’un cluster de biotechnologie en Lombardie (manque de base scientifique, de masse critique et d’accès au capital) par comparaison avec des clusters du même secteur aux Etats-Unis. Pour Bathelt (2001), le déclin peut néanmoins être évité grâce à la coopération et aux dynamiques d’apprentissage. Selon Carbonara et al. (2010), l’adaptation à l’échec est possible à certaines conditions (hétérogénéité, coévolution notamment).

Les clusters apparaissent dans les industries de haute technologie mais pas uniquement (Porter, 1998) : l’agriculture ou l’alimentation sont également concernées (Goetz et al., 2004). Suite à l’article de Porter (1998) consacré notamment à la Californie, les travaux dédiés aux clusters vitivinicoles se multiplient, étudiant en majorité les clusters émergents des nouveaux pays producteurs : Etats-Unis (Porter et Bond, 2008; Velluzzi, 2009), Nouvelle-Zélande (Dana et Winstone, 2008) ou Australie (Marsh et Shaw, 2000). Partout, ce sont les facteurs de succès, internes et externes, de ces clusters qui sont étudiés (Marsh et Shaw, 2000), dans une logique de comparaison avec les clusters à succès et plus matures.

Ainsi, seuls quelques travaux relativement isolés analysent le déclin ou l’échec des clusters. Selon nous, la raison est double; le biais en faveur du succès précédemment évoqué, ainsi que la grande difficulté, pour le chercheur, à accéder au terrain en cas d’échec. Il nous paraît par conséquent utile de dépasser ce biais, particulièrement saillant dans le contexte des clusters. A cette fin, nous étudions, dans le cas français, l’inéligibilité d’un dossier de pôle de compétitivité sur la vigne et le vin dans la région bordelaise. Plus précisément, nous nous demandons si les acteurs du projet Inno’vin sont parvenus à surmonter l’échec de la labellisation et en ont tiré des enseignements, susceptibles de les guider dans leur démarche actuelle de création d’un cluster.

Méthodologie

Cette recherche prend appui sur une étude de cas qualitative longitudinale et rétrospective. L’étude de cas est effectivement une stratégie de recherche particulièrement adaptée lorsque le phénomène étudié est mal connu et contemporain et que la problématique est délicate à séparer du contexte qui a permis de la faire émerger (Yin, 2003). En pareille situation, une investigation au plus près de la réalité des acteurs (Miles et Huberman, 2003; Yin, 2003) est requise. Le cas de l’échec, en 2007, du pôle Inno’vin, puis sa réactivation depuis 2009, par les mêmes acteurs, est restitué ici grâce à une stratégie narrative (Langley, 1999). La démarche de recueil des données utilisée est classique dans une étude de cas longitudinale de plus de cinq années (juillet 2006 – décembre 2011) et combine données primaires (entretiens semi-directifs auprès de personnes impliquées dans le projet Inno’vin) et secondaires (des publications presse ou des documents internes au projet).

Le cas consiste en une tentative avortée de création d’un pôle de compétitivité dans la filière vitivinicole de la région de Bordeaux en France, puis en sa réactivation, deux ans plus tard, sous la forme d’un cluster. Le choix de ce cas Inno’vin se justifie pour plusieurs raisons empiriques et théoriques :

Inno’vin permet d’étudier l’échec d’un projet et une possible situation d’apprentissage post-échec. En effet, après la déclaration d’inéligibilité du pôle Inno’vin en 2007, le dossier a été réactivé début 2010, à travers le recrutement d’un directeur en charge de l’animation du cluster. Cette relance du projet permet ainsi d’étudier d’éventuelles dynamiques d’apprentissage post échec.

Au-delà, ce cas d’échec d’une structure de soutien à l’innovation dans la filière vitivinicole permet de confronter les observations françaises à d’autres recherches sur les clusters de la filière conduites aux Etats-Unis (Porter et Bond, 2008; Velluzzi, 2009) ou avec les pays du nouveau monde (Marsh et Shaw, 2000).

Le cas nous permet enfin de compléter utilement la littérature sur l’échec, laquelle porte surtout sur les grandes entreprises ayant un poids économique important au sein de secteurs industriels. Nous pouvons considérer que, en raison de son poids, la filière est comparable aux grandes industries dans l’économie nationale. En effet, dans notre cas bordelais, la filière vitivinicole pèse plus de 66 000 emplois directs et indirects, pour une valeur ajoutée de 2,5 milliards d’euros en 2006, au moment du projet Inno’vin[3]. En France plus globalement, la filière vitivinicole est emblématique; elle est mi-industrielle, mi-artisanale, et correspond à l’un des premiers postes, depuis plusieurs années, dans la balance commerciale française.

Entre janvier et février 2010, nous avons recueilli des données au moyen de 17 entretiens semi-directifs, conduits auprès de personnes appartenant aux principaux organismes chargés du montage du dossier et/ou participant actuellement à la relance du projet sous la forme d’un cluster : des membres du Conseil Régional, des représentants des pouvoirs publics au niveau régional (chambre d’agriculture); des représentants de la viticulture, du négoce et du courtage dans la région (Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux); des enseignants-chercheurs et des chercheurs de l’Institut des Sciences de la Vigne et du vin; des dirigeants du cluster Inno’vin; des consultants.

Cet échantillonnage théorique a été constitué grâce à quatre opportunités :

La rencontre d’un collègue bordelais en 2009, qui a servi de « parrain » à cette recherche et qui nous a mis en contact avec différents participants au projet.

La possibilité de saisir dans la presse, parce que l’affaire était encore récente, l’ensemble des noms de personnes citées dans les articles consacrés à Inno’vin.

L’« effet boule de neige », en invitant systématiquement nos répondants à nous proposer de nouveaux contacts pour continuer nos investigations.

La récupération de la liste des membres permanents du comité technique d’Inno’vin auprès du cabinet de conseil Alcimed, chargé de piloter le projet.

Les entretiens ont été arrêtés lorsqu’il y a eu saturation des données, alors même que nous avions encore la possibilité de rencontrer de nouveaux acteurs. D’une durée moyenne de 1 h 15, ils ont tous été enregistrés puis retranscrits intégralement[4]. Ces interviews ont ensuite été complétées par la recherche de données secondaires sur Internet et dans la presse (nationale et locale) grâce à la base de données Factiva. Nous avons également eu accès au dossier de synthèse déposé auprès des services de l’État en juillet 2006, ainsi qu’à la présentation PowerPoint de l’étude réalisée par un cabinet de conseil en juillet 2009[5].

Nous avons opté ici pour un codage interprétatif (Miles et Huberman, 2003), sachant que les données, primaires comme secondaires, ont été examinées séparément par les auteurs afin de tendre vers une meilleure fiabilité de l’analyse, tout en nous assurant de la pertinence et de la cohérence interne des résultats générés par l’étude. Ainsi, la mise en commun des différentes analyses a permis d’enrichir et de préciser les réflexions de chacun, tout en révélant une très forte convergence des conclusions, qui ont été soumises – pour relecture et validation – à un informant clef du projet (Miles et Huberman, 2003).

L’échec du pôle de compétitivité Inno’Vin

En juillet 2005, les services de l’état labellisent les quatre dossiers déposés dans la région de Bordeaux dans les secteurs de l’aéronautique, des lasers, du bois et de la nutrition-santé. La filière vitivinicole est la grande absente de cette première vague de labellisation, alors même qu’elle se positionne comme un leader du secteur en France. Au dernier trimestre 2005, le Conseil Régional et le Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (CIVB) décident, par conséquent, d’organiser plusieurs réunions afin de dessiner les premiers contours d’un pôle de compétitivité sur la vigne et le vin, baptisé « Bordeaux-Aquitaine Inno’vin ». En effet, tout le monde s’accorde à reconnaître un très fort besoin de recherche et d’innovation dans cette filière traditionnelle (réduction des intrants dans une logique de développement durable, adaptation des cépages au réchauffement climatique, typicité des vins de Bordeaux, préoccupations liées à la santé et à l’alcoolémie, marketing pour lutter contre les nouveaux pays producteurs, etc.).

À cette époque, la filière vitivinicole régionale peut s’appuyer sur plusieurs expériences positives mettant en relation chercheurs, entreprises et acteurs institutionnels. Ainsi, le CIVB finance et dirige de nombreux contrats de recherche et d’expérimentation, des laboratoires pluridisciplinaires travaillent sur des projets de recherche transversaux, et des cellules de transfert de technologie existent depuis 2004. D’ailleurs, différents projets se montent régulièrement entre certaines entreprises de la région et des laboratoires de recherche avec le soutien du Conseil Régional et/ou du CIVB. Pour autant, il s’agit généralement d’initiatives isolées, qui font figure d’exceptions face au constat d’une insuffisance de la recherche privée dans la vitiviniculture régionale et d’un « schisme » entre la recherche universitaire et les entreprises de la région.

Début 2006, le CIVB fait appel au cabinet de conseil Alcimed, qui a accompagné – avec succès – d’autres régions lors de la première vague de labellisation. Le cabinet est chargé d’animer et de coordonner des comités techniques réunissant principalement des représentants institutionnels de la filière et des universitaires, afin de faire émerger les axes stratégiques du projet de pôle de compétitivité, ainsi que des projets collaboratifs en adéquation avec les enjeux de la filière vigne et vin. Les participants gardent tous le souvenir d’une charge de travail très importante et d’un projet monté trop rapidement, ce qui n’a pas permis de mobiliser un volant suffisant d’acteurs, à commencer par les professionnels. La plupart d’entre eux évoquent, en revanche, la réelle « effervescence » autour de ce projet.

En fait, la phase de maturation paraît d’autant plus courte qu’il y avait très peu de grands projets de R&D collaboratifs en cours et que, d’une manière générale, les professionnels, les chercheurs et les pouvoirs publics n’avaient pas l’habitude de travailler ensemble. Le 6 avril 2006, une présentation du cabinet Alcimed devant le Président du Conseil Régional, le préfet et l’ensemble des acteurs de la filière vient clore et synthétiser deux mois de réflexions et d’échanges intensifs. Les réactions de l’auditoire sont mitigées, raison pour laquelle l’envoi du dossier à Paris est reporté. Le document définitif sera finalement déposé, le 11 juillet 2006, auprès des services de l’État. Il insiste notamment sur la dynamique créée au sein de la filière :

Le pôle place au coeur de sa stratégie la mise en oeuvre de projets. Ces projets témoignent de la mobilisation des intervenants de la région par le biais de synergies existantes, mais surtout nouvelles. Ils sont majoritairement nouveaux et montrent la volonté des acteurs de la filière de se tourner vers l’avenir et d’intégrer une logique de marché forte […]. La mise en place du pôle de compétitivité a créé une dynamique importante qui a abouti à la mobilisation, en quelques semaines, de près de 100 acteurs économiques au travers de projets de coopération […]. Cette dynamique se poursuivra et permettra d’une part la consolidation des projets présentés dans ce document et d’autre part l’émergence de nouveaux projets innovants associant entreprises et chercheurs.

Source : Dossier de synthèse, Juillet 2006.

L’examen du dossier a lieu après les élections législatives du 17 juin 2007, à l’occasion desquelles le maire de Bordeaux sera battu et contraint de démissionner de son poste de Ministre de l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement durables. Pour nos répondants, cette longue période d’attente ralentit la dynamique créée lors du montage du projet, même si la presse régionale évoque « une centaine d’entreprises adhérentes porteuses de 50 projets de recherche, dont les budgets varient de 200 000 euros à 6 millions d’euros »[6]. Quoiqu’il en soit, les principaux porteurs du projet semblent confiants et attendent un arbitrage favorable. Pourtant, le 5 juillet 2007, le dossier Inno’vin ne fait pas partie des cinq nouveaux pôles de compétitivité labellisés (ce qui porte le total à 71) sur un total de 18 candidatures pour ce second tour. Les participants au projet évoquent aussitôt leur « étonnement », voire leur « déception » compte tenu des efforts considérables consentis pour monter ce projet[7]. Pour autant, il est clair que cette décision négative ne traumatise personne, voire soulage l’agenda de beaucoup. Notons aussi qu’à l’époque, aucun acteur impliqué dans le projet ne fait office de bouc émissaire, les seuls départs observés (au Conseil Régional) étant liés à des raisons strictement personnelles.

Certes, il n’y a pas d’analyse post-mortem impliquant les différents membres des groupes de travail, mais le sujet n’est pas tabou pour autant. C’est un échec, mais ce n’est l’échec de personne (cf. annexe). Paradoxalement, pour beaucoup, c’est une libération, car ce revers sonne l’arrêt de la période mouvementée du montage, avec un rythme de travail soutenu. Dès le 13 juillet 2007, une réunion d’information est néanmoins organisée, afin de communiquer sur les raisons officielles de la non labellisation. À cette occasion, le Président du Conseil Régional réaffirme sa volonté de construire un pôle sans l’aide de l’État. A la demande du Ministre de l’Agriculture et de la Pêche, certains projets technologiques bien ciblés sont toutefois retravaillés par les principaux représentants d’Inno’vin afin que la filière vitivinicole obtienne un accompagnement particulier. Un petit groupe de travail est mis en place à cette occasion, mais les trois projets soumis, en octobre 2007, ne bénéficient finalement d’aucun soutien financier spécifique.

Voyant que l’aide promise par le Ministère n’arriverait pas, le Président du Conseil Régional décide de relancer lui-même le projet. Il s’engage ainsi à accompagner financièrement le pôle Inno’vin, afin de « maintenir la flamme » créée lors du montage du dossier, un an et demi plus tôt, et de capitaliser sur le travail très important fourni par tous les acteurs à cette occasion. En mai 2008, le Ministre de l’Agriculture et de la Pêche suggère, quant à lui, un rapprochement avec Q@li-MED, le pôle de compétitivité du Languedoc-Roussillon sur la vigne, les céréales et les fruits et légumes. Malheureusement, les discussions entre les représentants des deux régions font vite apparaître des visions stratégiques très différentes pour l’avenir de leurs filières vitivinicoles respectives. Qui plus est, les différentes entrevues ne permettent pas de s’entendre sur un principe de co-gouvernance, chacun cherchant à avoir le leadership et à préserver les intérêts de sa région. Enfin, suite à l’audit des 71 pôles de compétitivité réalisé, en juin 2008, par deux cabinets de conseil, BCG et CMI, les services de l’État opèrent un virage à 180° et déconseillent à Q@li-MED, appelé à une reconfiguration en profondeur, de se rapprocher d’Inno’vin.

Sous l’impulsion de son Président, le Conseil Régional n’abandonne pas pour autant sa réflexion autour d’Inno’vin et souhaite, au contraire, accompagner les démarches collaboratives engagées au sein de la filière grâce à des crédits régionaux. D’ailleurs, la structure associative créée à l’occasion de la candidature pour le pôle de compétitivité a été conservée (tout comme son nom, Inno’vin) et la Présidence est confiée, fin 2008, à un ancien Président du CIVB et d’une grande maison de négoce bordelaise. Pour définir l’orientation stratégique la plus adaptée aux spécificités de la filière, il est fait appel au cabinet CMI. De mars à juin 2009, les consultants sont chargés de faire une analyse critique du dossier précédent, et d’étudier les différentes options qui s’offrent à Inno’vin. Leurs conclusions sont finalement présentées en juillet 2009. Le cabinet évoque « un potentiel de recherche et une dynamique de projets trop limités pour prétendre au label de pôle de compétitivité » dans un contexte de « relative frilosité de l’État à labelliser de nouveaux pôles ». CMI recommande plutôt de « créer un cluster régional tourné vers le marché et [de] faire émerger des projets collaboratifs ». Les représentants institutionnels de la filière vitivinicole décident donc de s’orienter vers la construction d’un cluster Inno’vin, dont le cadre est jugé « plus souple », en termes de taille critique et d’activité de R&D, que celui des pôles de compétitivité.

De surcroît, un appel à projets pour le soutien des dynamiques exemplaires de « grappes d’entreprises » – a priori plus adapté aux réseaux de TPE/PME et au secteur agricole – a été lancé le 29 octobre 2009 par le Ministre de l’Espace Rural et de l’Aménagement du Territoire. Les représentants du cluster attendront néanmoins le deuxième appel à projets, qui sera ouvert le 1er juillet 2010, avant de déposer un dossier de candidature. Dans cette perspective, la question de l’animation est essentielle pour être capable de mobiliser les acteurs sur la durée. C’est la raison pour laquelle un ancien viticulteur est recruté, en décembre 2009, en tant que directeur d’Inno’vin. En outre, pour sa première année de fonctionnement, le cluster dispose d’un budget de 100 000 euros (90 % assurés par le Conseil Régional et 10 % par les cotisations des futurs membres du cluster). Qui plus est, le cluster peut aussi compter sur l’appui de l’Institut des Sciences de la Vigne et du Vin (ISVV), projet longtemps resté dans les cartons, qui a été inauguré en juin 2009, près de Bordeaux. Ce pôle scientifique pluridisciplinaire est le plus grand centre de recherche, de formation et de transfert de technologie sur la vigne et le vin en Europe, avec trois axes jugés prioritaires (la préservation de l’environnement, la typicité du vin et le marché), qui correspondent très exactement aux trois thèmes dominants d’Inno’vin et qu’on retrouvait déjà dans le dossier de synthèse de juillet 2006. D’ailleurs, le Président du cluster est également celui du Conseil d’Administration de l’ISVV. En outre, les trois cellules de transfert de technologie de l’ISVV servent d’interface entre les travaux des enseignants-chercheurs de l’Institut et les professionnels de la vigne et du vin (producteurs, négociants, tonneliers, marchands de matériels, etc.) et favorisent, à ce titre, les démarches coopératives visées par le cluster.

Autre avancée significative, le directeur d’Inno’vin joue désormais le rôle de pilote que personne n’occupait lors de la première tentative et entreprend une démarche pédagogique auprès des professionnels de la filière (il attire des adhérents, fait remonter les besoins en matière de recherche, initie des projets collaboratifs, rapproche les professionnels des chercheurs de l’ISVV, etc.). Ceci dit, il est clair que l’inéligibilité et l’absence d’une structure de pilotage active ont engendré une phase d’inaction relative pendant trois ans, même si certains projets – tels que celui d’un Centre Culturel et Touristique du Vin – ont survécu à l’absence de labellisation, notamment ceux qui avaient déjà été amorcés au moment où le dossier a été remis aux services de l’État. De surcroît, la première tentative a créé des externalités positives, qui permettent aujourd’hui de ne pas « repartir de zéro » (des acteurs qui ne se connaissaient pas se sont rapprochés, un diagnostic précis de la filière a été effectué, des enjeux ont été identifiés, des objectifs stratégiques ont été définis, etc.).

C’est un dossier qui a permis une fédération entre des entreprises, qui étaient peu habituées à aller s’intégrer dans la recherche. Ça a permis de créer une dynamique ! Et certains projets, avec ou sans financement de l’État, ont vu le jour et se sont concrétisés. Donc, pour moi, le dossier a permis de faire avancer les choses ! […]. De mon point de vue, un certain nombre de dossiers ont avancé. Donc le résultat concret, il est là ! Il y a des actions qui se sont mises en place. On en avait une notamment entre [le Conseil Régional] et le CIVB : ça a permis d’équiper des laboratoires [de la Région bordelaise] sur des technologies nouvelles, mises au point par la recherche, financées par la profession, à la demande de la profession […]. Ça a permis d’équiper des laboratoires, à la fois de la technique et de l’outil qui permet d’utiliser la technique. Pour le plus grand bonheur de la profession des viticulteurs et négociants du département. Autant vous dire que ça, c’est du concret ! […]. Je crois que ce qui est positif à retirer, c’est que ça a généré une dynamique. Et ça c’est structurant, ça fait échanger les uns avec les autres et ça permet de démontrer qu’il y a une puissance dans cette filière !

Source : Cadre-dirigeant du CIVB, Janvier 2010

Symbole indiscutable de cette dynamique, Inno’vin a finalement été reconnu « grappe d’entreprises », le 21 janvier 2011, suite à l’appel à projets lancé quelques mois plus tôt.

Résultats et discussion

La littérature débat traditionnellement sur le rôle de levier versus de frein de l’échec dans le processus d’apprentissage organisationnel. Le cas Inno’vin remet en question ces deux approches théoriques en matière de « learning through failure » et autorise la proposition d’un troisième modèle, celui d’un apprentissage « malgré l’échec ».

La remise en cause d’une vision selon laquelle l’organisation n’apprend pas « à cause de l’échec »

Un premier ensemble de travaux (Shepherd, 2003; Shepherd et Cardon, 2009; Välikangas et al., 2009) souligne qu’à cause de l’échec l’organisation ne peut pas apprendre, car les émotions négatives suscitées par l’échec interfèrent avec le processus d’apprentissage. Cette perspective, selon laquelle l’échec provoquerait une omerta et des réflexes défensifs, est battue quelque peu en brèche ici. En effet, dès l’annonce de l’échec pourtant cuisant, les acteurs ont décidé de continuer le projet. L’échec n’a donc pas inhibé les capacités d’apprentissage et de rebond du collectif.

Ainsi, le point clé du cas Inno’vin semble être la quasi-absence de dimension affective. Bien sûr, on note une certaine déception chez quelques participants, mais cette déconvenue n’engendre aucune situation de deuil. En effet, bien que le projet ait été chronophage, il ne faut pas perdre de vue que celui-ci restait périphérique par rapport au coeur de métier des individus concernés. Ces derniers faisaient cela en plus de leur travail habituel, d’où un certain soulagement lorsque les sollicitations du cabinet de conseil se sont arrêtées. En fait, l’implication des acteurs relevait, avant tout, d’une « logique de l’honneur » (d’Iribarne, 1989) car ces derniers sont des passionnés du vin, attachés à leur filière. En définitive, on peut parler ici d’un engagement cognitif et émotionnel limité à l’égard du projet. En outre, aucune figure emblématique n’incarne ce dossier. En d’autres termes, l’une des principales raisons de l’échec (cf. annexe), à savoir l’absence de figure symbolique pour porter le projet, se trouve être également à l’origine du climat post-mortem très serein (l’échec d’Inno’vin n’est associé à personne en particulier, du fait notamment de l’hyperfragmentation de la filière vitivinicole) et explique finalement le maintien d’une certaine dynamique malgré l’échec[8]. D’ailleurs, si le projet Inno’vin a été relancé début 2010, c’est, en partie, parce que personne n’a fait office de bouc émissaire en 2007. Dès lors, on est très loin ici des phénomènes de « purges symboliques » (Klein, 1989, p.295), décrits dans la littérature.

En outre, l’annexe permet de constater que l’échec d’Inno’vin est d’autant mieux vécu par les acteurs qu’il est attribué :

soit à des causes « externes » (politiques surtout),

soit à des éléments « internes » qui ne remettent pas en question les aspects techniques du dossier (ex. : problème de timing de la candidature, qui aurait été soi-disant acceptée si elle avait été effectuée lors de la première vague),

soit enfin à une politique des pôles de compétitivité jugée inadaptée pour des filières atomisées comme la vitiviniculture, qui s’appuient sur un tissu de PME/TPE : le portage du projet y est plus difficile, les moyens sont moins importants, la recherche privée y est quasiment absente, les interlocuteurs sont plus nombreux pour les services de l’Etat, la principale préoccupation est celle de la survie à court terme des exploitations, ce qui implique une réflexion commerciale et non pas seulement technique, les initiatives sont isolées, la mobilisation des acteurs y est plus longue, etc.[9]

En définitive, la plupart des répondants sont d’avis que le cahier des charges des services de l’état était totalement inadapté à la réalité du secteur. Dès lors, si l’échec de juillet 2007 est relativement bien vécu par les porteurs du projet, c’est parce que ces derniers l’attribuent à l’incapacité de l’État à reconnaître les spécificités de la filière vigne et vin. De telles convictions évitent des remises en causes individuelles angoissantes et permettent, au final, de ne stigmatiser personne dans la filière. C’est la raison pour laquelle la dynamique créée lors de la première tentative peut être réactivée.

Ainsi, par exemple, des financements alternatifs aux crédits fléchés de l’État pour les pôles de compétitivité ont permis à certains projets envisagés dans le dossier de candidature de voir le jour. Autrement dit, l’absence de labellisation a certainement ralenti les choses, mais cela n’a pas brisé l’élan pour autant. Ce constat vient à contre-courant, par exemple, des travaux sur le « trauma d’innovation » (Välikangas et al., 2009) selon lesquels lorsqu’une entreprise connaît un échec en matière d’innovation, cela va complètement briser la dynamique créée. D’ailleurs, ce n’est pas un hasard si le nom Inno’vin a été conservé. Au contraire, cela montre que l’échec de la première tentative n’est pas vécu comme une abomination par les acteurs. Au lieu de « tourner la page », ces derniers cherchent plutôt à capitaliser sur le travail important qu’ils ont fourni précédemment. En d’autres termes, les participants ont la lucidité de préserver certaines connaissances acquises et ne font pas table rase du passé. Par exemple, à son arrivée, le directeur d’Inno’vin ne cherche pas à diagnostiquer les enjeux de la filière vitivinicole dans la région de Bordeaux, comme cela a pu être fait quatre ans auparavant, lors des comités techniques, tout simplement parce que les défis identifiés dans le dossier de synthèse sont toujours d’actualité (cf. supra). Il considère donc ce diagnostic comme acté et préfère aller à la rencontre des professionnels pour les convaincre d’adhérer à l’association Inno’vin et de participer à des projets de recherche collaboratifs.

La remise en cause d’une vision selon laquelle l’organisation apprend « grâce à l’échec »

Un second ensemble de travaux (Koenig, 1994; Lewin, 1951; Maidique et Zirger, 1985; Sitkin, 1992) prétend que grâce à l’échec l’organisation va remettre en cause ses pratiques et modifier son comportement, car l’échec éveille la nécessité d’agir. Selon cette perspective, l’échec permet l’occurrence d’un apprentissage parce qu’il agit comme un stimulus. Cette approche, selon laquelle l’échec constituerait « l’ultime professeur » (Garvin, 1993, p.85) et serait source d’un apprentissage itératif par essai-erreur, est, elle aussi, mise en difficulté lorsqu’elle est confrontée au cas Inno’vin. En effet, les acteurs n’ont pas appris de cet échec parce qu’ils ne considèrent pas cet échec comme étant le leur et ont opéré d’emblée un transfert de responsabilité sur l’État. Ainsi, la décision négative des services de l’État, en juillet 2007, aura clairement révélé aux acteurs l’inadéquation entre les spécificités de la filière vitivinicole et le cahier des charges d’un pôle de compétitivité[10]. Pour autant, bien que ces leçons aient incontestablement été tirées par les acteurs impliqués dans le projet, cela ne se traduit pas, pour autant, par un changement de comportement. En effet, les raisons du rejet de la candidature invoquées par l’État sont pratiquement toutes attribuées à l’atomisation du secteur. Or, cette dernière est présentée comme une caractéristique immuable de la filière, si bien que l’idée d’un changement de modèle économique est clairement exclue par nos répondants.

Cette posture explique que l’inéligibilité de juillet 2007 n’engendre aujourd’hui aucun changement de « trajectoire ». Au contraire, la vision stratégique reste globalement inchangée et il s’agit simplement de poursuivre les efforts engagés quatre ans plus tôt, tout en impliquant davantage les professionnels. Ce principe de continuité rompt avec l’idée d’un échec qui ferait office de stimulus pour les acteurs et qui se traduirait par des comportements nouveaux. Plus précisément, il ne s’agit pas aujourd’hui de se plier à un cahier des charges prédéfini (pour saisir une éventuelle opportunité de labellisation), mais plutôt de construire un cluster utile aux professionnels, en tirant cette fois profit des caractéristiques sectorielles. Par exemple, le fait de s’orienter vers un cluster – jugé « plus souple » et « moins orienté R&D » – laisse la possibilité de continuer à travailler sur des projets en sciences humaines et sociales, qui sont adaptés aux besoins des professionnels, dont le principal enjeu est celui de la survie à court terme. Ce faisant, l’esprit pluridisciplinaire de l’ISVV, qui est devenu la structure de référence de la filière vitivinicole dans la région de Bordeaux, est maintenu. Le fait notamment qu’Inno’vin ne renonce pas à l’axe marketing illustre parfaitement l’idée selon laquelle le choix des thèmes ne va pas être guidé par un quelconque cahier des charges (logique externe), mais plutôt par les besoins stables exprimés par les dirigeants d’entreprises au sein de la filière (logique interne). L’approche est donc désormais plus empirique et plus pragmatique. Cette posture se comprend d’autant mieux que les principaux acteurs de la filière ont le sentiment d’avoir été « menés en bateau » par les services de l’État (inéligibilité de juillet 2007, non concrétisation des dispositifs de financement spécifiques promis, revirement sur le dossier Q@li-MED, etc.). Cela peut expliquer aujourd’hui la volonté de suivre une approche qui ne soit pas dictée par des considérations politiques. Paradoxalement, c’est également un argument qui peut être avancé pour expliquer que la cohésion du groupe projet n’ait pas été rompue. Elle a perduré et a permis la relance d’Inno’vin. En d’autres termes pour les acteurs, ce qui compte désormais, c’est davantage la dynamique créée au sein de la filière que la capacité de cette dernière à « coller » aux appels à projets des services de l’État, surtout qu’il existe d’autres moyens pour récupérer des financements. En effet, la labellisation constitue d’autant moins une priorité que le Président du Conseil Régional a assuré la filière de son soutien financier pour les années à venir.

Vers l’émergence d’un troisième modèle selon lequel l’organisation apprend « malgré l’échec »

À l’issue de cette recherche, il semble finalement possible de faire apparaître deux ensembles de résultats, de nature à compléter la littérature existante sur l’apprentissage par l’échec. En synthèse, nous nous appuyons sur ces éléments de discussion pour faire apparaître les caractéristiques et les conditions d’occurrence d’un troisième modèle d’apprentissage « malgré l’échec ».

Tout d’abord, nous montrons que la conduite d’un projet au sein d’un réseau dispersé d’acteurs – c’est-à-dire au-delà des frontières traditionnelles de l’organisation – diminue la charge affective individuelle en cas de déconvenue et rendainsipossible un apprentissage « malgré l’échec ». En effet, la littérature fait traditionnellement apparaître le rôle d’inhibiteur des émotions négatives dans un processus d’apprentissage par l’échec (Shepherd et Cardon, 2009), en situation d’innovation fermée (Chesbrough, 2003). Or, la fragmentation des tâches et la dilution des responsabilités au sein d’un cluster se traduisent par une absence d’appropriation des projets collectifs. Les participants sont certes mobilisés autour d’objectifs communs, mais ne sont pas, pour autant, impliqués affectivement dans la réussite des projets collectifs, qu’ils ne perçoivent pas comme étant leurs « bébés » (Cusin, 2009, p. 35). Pour reprendre la classification de Meyer et Allen (1991), leur engagement est normatif (il reflète un sentiment d’obligation et de loyauté envers la filière à laquelle ils appartiennent), mais pas émotionnel (il n’y a pas d’identification aux projets de la filière auxquels ils sont ponctuellement associés). En définitive, plus il y a d’entités et d’acteurs d’horizons très différents concernés par une aventure commune, moins l’échec sera perçu comme une épreuve psychologique. Certes, les individus renoncent à un projet dans lequel ils se sont largement investis et auquel ils croyaient forcément (Dubouloy, 2005), et se montrent, à ce titre, déçus lorsqu’il échoue, mais leur absence d’identification à ce projet leur permet de relativiser quasi-instantanément la déconvenue (l’échec n’est pas vécu comme une situation de deuil). Le fonctionnement en réseau propre aux clusters suppose effectivement la participation à des dossiers qui se situent en périphérie du travail quotidien et sur lesquels les individus ne sont pas évalués (ni par leurs pairs, ni par leurs supérieurs). Dès lors, l’échec ne les fragilise pas professionnellement et ne génère pas, chez eux, de sentiment d’incompétence (Argyris et Schön, 1996) ou de perte d’estime de soi (Margolis et Stoltz, 2010). En effet, les routines professionnelles sur lesquelles les acteurs peuvent prendre appui ici, indépendamment d’Inno’vin, jouent un rôle défensif (Argyris, 1995) et empêchent les individus de connaître des situations de gêne face à l’échec. Parce qu’ils ont des « liens faibles » avec le projet et ne ressentent pas la blessure narcissique de l’échec, il est alors plus facile, pour eux, de prendre du recul sur l’expérience vécue, d’en parler ouvertement et de l’analyser.

Par ailleurs, nous avons mis en évidence, dans cet article, que l’apprentissage par l’échec ne passe pas nécessairement par un changement de comportement et peut se traduire, au contraire, par le maintien de la dynamique initiale. Cette recherche remet effectivement en cause l’idée selon laquelle l’échec créerait un sentiment d’urgence parmi les individus, qui les amènerait à changer de trajectoire dans une logique d’apprentissage par essais-erreurs (Brown et Eisenhardt, 1995; Cheng et Van de Ven, 1996). La littérature traditionnelle sur l’apprentissage expérientiel (Cyert et March, 1963) envisage effectivement des liens inextricables entre, d’un côté, les leçons de l’expérience et, de l’autre, l’utilisation collective qui en est faite ultérieurement. Ainsi, par exemple, Miller (1996) considère qu’il n’y a véritablement apprentissage organisationnel que si les connaissances acquises sont converties par les individus en actions plus efficaces. Or, cet article suggère, au contraire, qu’on peut parfaitement tirer des enseignements d’un échec, sans pour autant changer d’attitude, de croyances et de comportement et, malgré tout, rencontrer in fine le succès initialement espéré. Sans doute faut-il alors souligner ici le caractère relatif de ce que représente, pour les individus impliqués dans un projet, une action « efficace ». L’apprentissage par l’échec suppose, dans ce cas-là, de renoncer à la logique de rationalité adaptative de James G. March et ses coauteurs (e.g. Cyert et March, 1963). Plus exactement, il s’agit alors de modifier les objectifs communs[11], plutôt que les actions collectives ayant été engagées. Ainsi, la littérature en matière de « learning through failure » décrit des entreprises qui progressent « grâce à l’échec » : elles connaissent mieux le marché, leurs clients ou encore la technologie, et s’adaptent en conséquence. Or, nous expliquons ici qu’apprendre d’un échec suppose parfois de renoncer à appliquer les leçons immédiates de l’échec afin de préserver une certaine dynamique collective, une cohésion du groupe, ainsi que des croyances communes, tels que le choix du modèle économique pour la filière, par exemple.

A l’issue de cette discussion, on se rend compte que le cas Inno’vin, ne permet ni d’étayer totalement l’idée selon laquelle à cause de l’échec il n’y aurait pas eu d’apprentissage, ni celle selon laquelle grâce à l’échec l’organisation a appris. Aussi, si l’échec peut, à la fois, ne pas inhiber l’apprentissage sans le favoriser pour autant (ni frein, ni levier), cela signifie t-il qu’il faille, à l’opposé des deux courants de la littérature, conclure plutôt à la neutralité de l’échec dans l’occurrence des processus d’apprentissage ? Selon nous, la neutralité de l’échec ne constituerait pas une explication valable et nous rejoignons ici le consensus dans la littérature pour souligner que l’échec mérite d’être considéré, même s’il n’est pas systématiquement une césure historique. Plus encore, pour expliquer pourquoi le projet de cluster se poursuit après l’échec de la labellisation, nous avançons ici la thèse d’une dynamique d’apprentissage qui peut se créer malgré l’échec. Les caractéristiques et les conditions d’occurrence de ce processus d’apprentissage malgré l’échec sont présentées dans le tableau N°1, ci-dessous.

Le tableau N°1 ci-dessous est complété par un second tableau qui précise le rôle de l’échec dans le processus d’apprentissage organisationnel, en fonction de l’engagement collectif.

Notre recherche prenant appui sur un cas unique, nous avons pu mettre en évidence cette forme alternative d’apprentissage « malgré l’échec » en en dégageant les principales caractéristiques. Ainsi, nous nous inscrivons délibérément dans la controverse qui anime le champ de l’apprentissage par l’échec, en proposant un modèle du rôle de l’échec dans le processus d’apprentissage organisationnel, en fonction du degré d’engagement des acteurs dans le projet stratégique.

Conclusion

L’échec est très peu traité dans les publications en management. Traditionnellement, il est présenté comme une cause d’absence d’apprentissage, en raison notamment des émotions qu’il fait naître, ou, à l’inverse, comme une occasion d’apprendre pour les organisations cherchant à s’inscrire dans une logique d’amélioration continue. L’analyse des succès est très souvent préférée à celle des échecs, y compris dans le champ des clusters industriels. Et pourtant, la question de l’échec des pôles se pose naturellement, avec 38 dossiers sur 105 rejetés en 2005 lors du premier appel à projets.

En nous intéressant ici au projet Inno’vin dans la région de Bordeaux à travers une méthodologie qualitative et rétrospective, nous nous sommes attachés à caractériser davantage le rôle de l’échec dans le processus d’apprentissage. En dépassant la vision binaire de l’échec comme « inhibiteur ou frein » ou comme « déclencheur ou levier » de l’apprentissage, cette recherche propose une troisième voie, celle d’une dynamique d’apprentissage qui se crée, au sein de la filière vitivinicole bordelaise, malgré l’échec de la labellisation. Plus précisément, nous avançons ici l’idée que le processus d’apprentissage par l’échec dépend de l’engagement des acteurs dans le projet collectif. Dans le cas d’un engagement fort, le processus d’apprentissage sera soit inhibé, soit encouragé selon la perception de l’échec par les acteurs. Dans le cas d’un engagement faible des acteurs dans le projet collectif, le processus d’apprentissage peut prendre une forme alternative, appelée ici apprentissage malgré l’échec.

Jusqu’ici, la notion d’engagement des acteurs dans un projet était plutôt associée à la probabilité forte qu’un apprentissage se produise (Argyris et Schön, 1996; Lynn et al., 1996). La présente recherche va plus loin et met en évidence qu’il convient de bien distinguer l’engagement dans l’action collective de la perception de l’échec. En outre, il est important de saisir de quelle manière engagement et perception de l’échec se combinent pour comprendre le type d’apprentissage susceptible de se produire : non-apprentissage « à cause de l’échec », apprentissage « grâce à l’échec » ou apprentissage « malgré l’échec ». C’est l’esprit du modèle proposé ici (cf. Tableaux N°1 et N°2 supra).

Tableau 1

Caractéristiques et conditions d’occurrence de l’apprentissage malgré l’échec

Tableau 2

Rôle de l’échec dans le processus d’apprentissage organisationnel en fonction de l’engagement collectif

En outre, cette recherche, consacrée à un cas particulier d’initiative de cluster, confirme l’existence de facteurs clés de succès spécifiques, à la fois internes et externes (Porter, 2000). Dans le cas d’Inno’vin, malgré l’engagement faible des acteurs, la dynamique collaborative créée initialement a été maintenue, en particulier grâce au soutien réaffirmé de la région. Nous mettons également en évidence les circonstances dans lesquelles les acteurs d’un projet de pôle ou de cluster, peuvent, malgré la non-labellisation, poursuivre leur effort. C’est justement parce qu’ils sont plus faiblement engagés dans ce projet, de nature inter organisationnelle, que les émotions ressenties en cas d’échec sont faibles, et n’empêchent donc pas la poursuite du projet dans une nouvelle forme.

Cette recherche présente, enfin, un intérêt pour les pilotes des initiatives de cluster, ainsi que leurs partenaires publics. Elle met en lumière dans quelle mesure un échec à la labellisation peut se transformer en dynamique vertueuse. Elle illustre également l’intérêt et les limites des tentatives de réplication des clusters à succès (technologiques et construits dans des filières plutôt concentrées autour de gros acteurs). En effet, dans le cas d’Inno’vin, les acteurs, grâce à un processus d’apprentissage « malgré l’échec », ont su intégrer les spécificités sectorielles fortes de leur filière et relancer le projet autour d’objectifs collectifs.

Cette contribution souffre toutefois de quelques limites, qui sont liées à l’échantillonnage théorique et à la période observée. Un tel constat nous ouvre ainsi trois pistes de recherches complémentaires :

Tout d’abord, cette recherche, contextualisée dans la filière vitivinicole et dans le contexte français des pôles de compétitivité, présente un risque de surinterprétation des données issues de ce cas unique. Ce biais a été contrôlé grâce à l’implication de trois chercheurs dans cette étude, permettant une dynamique interrelationnelle (Thiétart et Xuereb, 2009), grâce à son inscription dans un programme de recherche plus large sur la filière viticole ayant conduit les auteurs à étudier d’autres cas connexes, et enfin grâce à la mobilisation d’un « informant clef » (Miles et Huberman, 2003) qui a relu et validé notre étude de cas et l’analyse que nous en faisons. Malgré tout, il conviendrait de confronter ce modèle à d’autres échecs afin, outre d’en tester la robustesse, d’identifier ce qui, dans le cas d’un apprentissage malgré l’échec, orienterait l’organisation vers un apprentissage plutôt fort ou plutôt faible.

Par ailleurs, seuls les acteurs impliqués dans le projet puis dans la création du cluster, en majorité des acteurs institutionnels, des enseignants-chercheurs et des consultants, ont été rencontrés. Le point de vue et les attentes des professionnels de la filière (producteurs, négociants, industriels) n’a donc pas été intégré. Des entretiens réalisés dans le cadre d’une autre étude[12] auprès de producteurs laissent toutefois augurer une certaine réserve à l’égard de ce type d’initiatives. Dès lors, il serait intéressant de s’assurer que l’intérêt postulé d’un cluster Inno’vin est perçu comme tel par les professionnels. Ceci pourrait permettre de trancher définitivement la question de savoir si les acteurs n’ont pas ressenti l’échec parce qu’ils ne sont pas impliqués cognitivement et affectivement dans le projet, ou s’ils n’ont pas ressenti l’échec parce qu’il ne s’agit pas de leur problème mais de celui d’autrui (transfert).

Enfin, l’un des intérêts de cette recherche réside dans son actualité, à travers la relance d’Inno’vin sous la forme d’un cluster. Cette relance pose toutefois le problème de la période observée (« temps du projet » versus « temps de l’apprentissage »). Ainsi, les derniers entretiens ont été réalisés en février 2010, alors que le projet était réactivé depuis peu. Dès lors, cette étude qualitative est – nous l’avons dit – essentiellement rétrospective (analyse des suites de l’échec de la première tentative) mais pourrait être prolongée. Ce travail pourrait donc être complété utilement par une étude longitudinale s’intéressant aux différentes étapes de création d’un cluster.

Parties annexes

Annexe

Annexe 1. Analyse des causes de l'échec lors de la 1ère tentative

- La région a raté le coche de la première vague de labellisation, à l’occasion de laquelle le dossier aurait vraisemblablement été éligible : « On a eu des réunions assez marrantes au Ministère de la Recherche et de l’Industrie et au Ministère de l’Agriculture. Notre dossier a été audité par deux expertises : une qui était très favorable, une qui l’était moins. Et, bilan des courses, lors d’une réunion à Paris, il nous a été dit : « Si le dossier avait été présenté la première fois, il serait passé ! » ».

- Le projet a été monté beaucoup trop rapidement : « On a travaillé d’arrache-pied de [février] à avril [2006]. C’est allé ultra vite ! […]. L’aspect qui me frappe le plus, en fait, c’est l’urgence ! C’est cette sensation de se dire : « On est là aujourd’hui pour plancher sur quelque chose qui coulait tellement de source qu’on se demande pourquoi on n’a pas fait ça deux ans avant » […]. [Ça] me fait penser plus à de la réaction qu’à de la pro-action. Avec des délais archi-courts sur un dossier qui est [très lourd] ! ».

- Il a manquéune structure de pilotage ad hoc, avec notamment une figure industrielle emblématique pour porter le projet et susceptible de faire du lobbying auprès des pouvoirs publics[13] : « Ce qui a manqué cruellement dans ce dossier, c’est un porteur de projet ! […]. Personne ne voulait prendre – politiquement et publiquement – ce dossier-là. On a peiné à trouver un chef de projet ! […]. On n’a pas su, très en avance, qui pourrait être le Président de ce pôle-là […]. [Dans les autres dossiers de pôle, il y a toujours une personne qui incarne le dossier] : le grand industriel du coin ou quelqu’un qui est un peu [emblématique]. Personne n’est incontesté et incontournable, mais, bon, des figures un petit peu emblématiques du paysage industriel […]. Alors, c’est peut-être le défaut de cette filière-là aussi qui est très éclatée. Donc c’est moins facile d’avoir un industriel emblématique […]. [Il faut] quelqu’un qui a des entrées, qui peut mobiliser des gens. Ce n’est pas quelqu’un d’incontesté, mais c’est quelqu’un qui est une figure dans le paysage et qu’on écoute[…]. Moi, je pense que c’est important d’avoir quelqu’un qui est emblématique de ce projet-là et qui fait en sorte [d’avoir] les relais au niveau du Ministère, l’appui ».

- Les professionnels n’étaient pas assez impliqués dans la conception du projet et n’avaient pas suffisamment de liens avec les laboratoires de recherche : « À l’époque, il me semble que [les raisons officielles qui ont été évoquées] c’était un manque d’implication des industriels et un manque de relation entre les industriels et les partenaires recherche/formation ».

- Le dossier déposé aux services de l’État proposait des projets « tous azimuts », sans véritable problématique d’ensemble pour la filière : « Le gros du dossier, c’était une suite de petits projets […]. Donc ce n’est pas un projet pour la région, c’est une collection de projets […]. Or, un pôle de compétitivité, il me semble que ça doit être d’abord un projet d’avenir pour [la vigne et le vin] […]. [Ce qu’il faut c’est qu’il y ait] véritablement un projet, et non pas un catalogue de projets. C’est-à-dire [qu’il y ait] véritablement une vision pour le vignoble de demain ».

- La plupart des projets proposés dans le dossier en étaient au stade embryonnaire, donnant le sentiment que tout était à créer dans la filière : « Il y avait une large majorité [de projets] qui n’avaient pas commencé [lorsqu’on a monté le dossier] […]. Les gens travaillaient peu ensemble […]. Les projets [n’étaient] pas lancés ! […]. Dans le cas de [la région bordelaise], [on cherchait à] avoir un pôle pour lancer une dynamique, et non pas un pôle qui vient reconnaître une dynamique déjà existante ! […]. [Ça] explique les faiblesses d’Inno’vin par rapport à d’autres ».

- Le choix des thématiques dans le dossier ne correspondait pas aux exigences d’un pôle de compétitivité. Il y avait une insuffisance des sciences « dures » à travers des projets collaboratifs technologiques et, inversement, une importance trop grande des sciences humaines et sociales (notamment du marketing) : « Sur la problématique des marchés, l’innovation marketing, il y a plein de choses à faire. Or, ce n’est pas vraiment des sujets qui rentrent facilement dans une logique de pôles de compétitivité […]. Le dossier ne semblait pas suffisamment orienté sur la problématique de la R&D collaborative. Quels sont les axes de R&D que l’on va faire en commun ? Quels sont les enjeux technologiques auxquels on veut s’atteler ? Etc. Or, quand même, lors de la première candidature, c’était quand même ça le sujet ! ».

- Les PME/TPE de la filière vitivinicole n’ont pas de budgets suffisamment conséquentsen R&D (elles cotisent auprès du CIVB, qui cofinance des programmes de recherche), ce qui se traduit par une certaine faiblesse de l’innovation technique relativement à d’autres secteurs d’activité : « Le problème de la filière vin – mais comme de beaucoup de filière agroalimentaire – c’est que le potentiel de R&D privée est quand même restreint […]. Et donc demander à ces entreprises – qui parfois n’ont aucune compétence R&D interne – de faire de la R&D collaborative (pour pouvoir exister en tant que pôle), c’est parfois se tirer une balle dans le pied ! ».

Les causes « externes »

- La défaite du maire de Bordeaux aux élections législatives de juin 2007 aurait provoqué la décision négative des services de l’État quelques jours plus tard : « Il y a eu des élections malheureuses sur Bordeaux, qui ont fait basculer le dossier. Donc, en gros, [le maire de Bordeaux] s’est fait écarter, à un moment, de je ne sais plus quel vote. Et puis, la semaine d’après, on apprenait que le dossier était refusé. Je pense que si [le maire de Bordeaux] était passé, ça aurait sans doute eu beaucoup de poids pour défendre le dossier ! ».

- L’État aurait veillé à ne pas favoriser une région vitivinicole au détriment d’une autre : « Les autres régions viticoles n’aiment pas trop qu’en termes de vin Bordeaux soit mis [en avant]. Il y a une grande jalousie dans les régions viticoles. Il y avait aussi un arbitrage politique au niveau national. Il ne fallait pas faire de peine au Languedoc et à Q@li-MED, qui par ailleurs ne fonctionnait pas […]. Vous imaginez les rivalités que ça peut susciter. Parce que si une région dit : « Moi, je suis leader international du vin », vous voyez la gueule [sic] que va faire la Bourgogne, les Côtes-du-rhône, le Languedoc, etc. ».

- La préoccupation des pouvoirs publics pour les problèmes d’alcoolémie aurait été un frein au projet Inno’vin : « La préoccupation des pouvoirs publics pour les problèmes de santé et d’alcoolémie donne [malheureusement] lieu à des amalgames tout à fait regrettables, je pense. Parce qu’on met dans le même panier toutes les boissons alcoolisées, que ce soit les alcools forts, la bière et le vin. Bon, le vin, c’est quand même un produit culturel, qui a un héritage historique, que n’ont pas les autres boissons à mon avis […]. Au plus haut niveau de l’État, je ne suis pas sûr que le vin soit perçu au niveau duquel il devrait être perçu. Parce que notre ancien Président était un buveur de bière et [que] notre nouveau Président ne boit pas d’alcool ».

Notes biographiques

Sandra Charreire Petit est Professeur de Management Stratégique à l’Université Paris Sud. Elle dirige l’Ecole Doctorale de Droit-Economie et Gestion et développe ses recherches au laboratoire PESOR (EA 3546). Ses travaux actuels traitent des dynamiques d’apprentissage dans les réseaux d’innovation territorialisés. Elle s’intéresse également à la RSE et plus particulièrement aux outils de gestion de la RSE dans une perspective critique.

Julien Cusin est ancien élève de l’École Normale Supérieure de Cachan et docteur en sciences de gestion (CREPA, Université Paris-Dauphine). Actuellement Maître de conférences à l’IAE de Bordeaux et membre de l’erm/IRGO, il s’intéresse notamment aux processus d’apprentissage par l’échec.

Elodie Loubaresse est ancienne élève de l’École Normale Supérieure de Cachan et docteur en sciences de gestion (LARGEPA, Université Paris 2). Actuellement Maître de conférences à l’Université Paris Sud et membre du centre de recherche PESOR, ses travaux portent les relations interorganisationnelles, notamment au sein des clusters et territoires.

Notes

-

[1]

C’est la raison pour laquelle les tenants de « l’approche multi-projets » refusent généralement d’isoler la performance d’un produit donné, car il faut toujours le considérer dans le contexte de ceux qui précèdent et de ceux qui suivent (Maidique et Zirger, 1985).

-

[2]

Voir Doz (1996), Child (1997).

-

[3]

Dossier de synthèse, juillet 2006.

-

[4]

Les retranscriptions correspondent à un corpus de données primaires de 278 pages Word (soit 16 pages/entretien, en moyenne)

-

[5]

Toutes ces données secondaires ont fait l’objet de fiches synthétiques pour en faciliter l’analyse (35 pages Word).

-

[6]

Sud Ouest, 30 novembre 2006.

-

[7]

Quelques répondants soulignent, au contraire, que le projet Inno’vin a été initié beaucoup trop tardivement pour que la décision des services de l’état constitue une réelle surprise. Vu que les personnes concernées sont à l’initiative de cette tentative on peut y voir une certaine forme de rationalisation a posteriori.

-

[8]

Il y a dorénavant deux personnes qui incarnent le projet vis-à-vis des professionnels, des institutions et de l’État. Il s’agit, en l’occurrence, du Président et du directeur d’Inno’vin, qui bénéficient d’une certaine légitimité au titre de leur expérience passée (l’un était Président d’une maison de négoce et l’autre viticulteur). L’émergence d’une structure de pilotage ad hoc peut être considérée comme une forme d’apprentissage lié à l’échec de la première tentative.

-

[9]

Les causes « internes » évoquées en annexe n’en sont pas vraiment, car elles sont quasiment toutes justifiées par le caractère prétendument inadapté des pôles de compétitivité.

-

[10]

Insuffisance de la recherche privée, pas assez de projets de R&D collaboratifs, absence d’industriel emblématique de la filière, etc.

-

[11]

En l’occurrence, ici, renoncer au label « pôle de compétitivité » au profit d’une reconnaissance en tant que « grappe d’entreprises ».

-

[12]

Pour une autre recherche du même programme, les auteurs ont interrogé des vignerons dans le bordelais et en Touraine et des employés de laboratoires d’analyses viticoles dans la région de Bordeaux. Ils ont ainsi une vision de la filière plus complète que ne le laisse transparaître le matériau mobilisé pour le présent article.

-

[13]

Une association Inno’vin a bien été créée tardivement, mais tout le monde s’accorde à reconnaître qu’il s’agissait d’une « coquille vide ».

Bibliographie

- Argyris, C. (1995). Savoir pour agir. Surmonter les obstacles à l’apprentissage organisationnel : InterEditions, 330 p.

- Argyris, C. et D. Schön (1978). Organizational Learning : A Theory of Action Perspective. Reading MA : Addison-Wesley, 356 p.

- Argyris, C. et D.A. Schön (1996). Organizational Learning II : Theory, Method and Practice : Addison-Wesley Publishing Company, 305 p.

- Bathelt, H. (2001). “Regional competence and economic recovery : divergent growth paths in Boston’s high technology economy”, Entrepreneurship & Regional Development, vol. 13, n°4, p.287-314.

- Baumard, P. et W.H. Starbuck (2005). “Learning from Failures : Why It may not Happen”, Long Range Planning, vol. 38, n°3, p.1-18.

- Bell, S.J.; P. Tracey et J.B. Heide (2009). “The organization of regional clusters”, Academy of Management Review, vol. 34, n°4, p.623-642.

- Bréchet, J.P.; R.H. Desmarteau et A.L. Saives (2012). « Gouvernance, incertitude et expertise dans les industries fondées sur la science. Le cas des biotechnologies au Québec », Management International, vol. 16, n°2, p.11-24.

- Bresnahan, T.; A. Gambardella et A. Saxenian (2001). “Old economy inputs for new economy outcomes : Cluster formation in the new silicon valleys”, Industrial and Corporate Change, vol. 10, p.835-860.

- Brette, O. et Y. Chappoz (2007). “The French Competitiveness Clusters : Toward a New Public Policy for Innovation and Research ?”, Journal of Economic Issues, vol. 151, n°2, p.391-398.

- Brown, S.L. et K.M. Eisenhardt (1995). “Product Development : Past Research, Present Findings, and Future Directions”, Academy of Management Review, vol. 2, n°20, p.343-378.

- Cannon, M.D. et A.C. Edmondson (2005). “Failing to Learn and Learning to Fail (Intelligently) : How Great Organizations Put Failure to Work to Innovate and Improve”, Long Range Planning, vol. 38, n°3, p.299-319.

- Carbonara, N.; I. Giannoccaro et B. McKelvey (2010). “Making Geographical Clusters More Successful : Complexity-Based Policies”, E : CO, vol. 12, n°3, p.21-45.

- Carmeli, A. (2007). “Social Capital, Psychological Safety and Learning Behaviours from Failure in Organisations”, Long Range Planning, vol. 40, p.30-44.

- Carmeli, A. et J. Schaubroeck (2008). “Organisational Crisis-Preparedness : The Importance of Learning from Failures”, Long Range Planning, vol. 41, n°2, p.177-196.