Résumés

Résumé

Notre travail analyse la fonction sociale du discours du profit comme réussite tel qu’il s’est construit en France dans les années 1980. Durant cette période, un rapport ouvert au profit importé de la culture états-unienne se substitue à la culture traditionnelle du silence qui entoure l’argent. Pour interroger ce phénomène, nous nous intéressons au traitement médiatique de la figure entrepreneuriale incarnée alors par Bernard Tapie. Notre analyse montre que le discours du profit comme réussite a pour fonction principale de masquer les modalités de construction et de répartition de ce même profit par les entreprises. Notre travail permet de mieux comprendre les mécanismes de diffusion d’un discours gestionnaire dans l’espace public ainsi que son impact sur la société.

Mots-clés :

- années 1980,

- Bernard Tapie,

- discours,

- entrepreneuriat,

- profit,

- réussite

Abstract

Our study analyses the social function of the profit-as-success discourse as it developed in France in the 1980s. During this period, an open relationship to profit—a cultural import from the U.S.—replaced the traditional culture of silence regarding money. To examine this phenomenon we focus on media treatment of the entrepreneurial figure personified by Bernard Tapie. Our analysis shows that the main function of the profit‑as‑success discourse is to mask the modalities of construction and distribution of this same profit by companies. Our work provides a better understanding of the mechanisms of diffusion of a managerial discourse in the public sphere and its impact on society.

Keywords:

- 1980s,

- Bernard Tapie,

- discourse,

- entrepreneurship,

- profit,

- success

Resumen

Nuestro trabajo analiza la función social del discurso del beneficio como éxito tal como se construyó en Francia en la década de 1980. Durante este período, una relación abierta con el beneficio —importado de la cultura estadounidense— reemplazó la cultura tradicional del silencio que rodeaba al dinero. Para examinar este fenómeno, nos interesa el tratamiento mediático de la figura emprendedora encarnada en su momento por Bernard Tapie. Nuestro análisis muestra que la función del discurso del beneficio como éxito es enmascarar las modalidades de construcción y distribución de este mismo beneficio por parte de las empresas. Nuestro trabajo permite comprender mejor los mecanismos de difusión de un discurso gerencial en el espacio público, así como su impacto social.

Palabras clave:

- década de 1980,

- beneficio,

- Bernard Tapie,

- discurso,

- emprendimiento,

- éxito

Corps de l’article

L’idée selon laquelle une organisation performante — autrement dit une organisation qui réussit — est avant tout une organisation qui génère du profit semble aujourd’hui bien ancrée dans la société française[1]. Signe de sa pénétration dans les imaginaires, cette représentation n’est plus seulement mobilisée à propos des entreprises privées. Les performances des coopératives, organisations à but non lucratif et du secteur public sont elles aussi de plus en plus envisagées dans le débat public en termes de rentabilité financière (Berland, 2014). Même s’il sonne aujourd’hui comme une évidence, le discours du profit comme réussite — à savoir l’assimilation de la performance d’une organisation à sa seule capacité à générer du profit — qui synthétise cette représentation est pourtant relativement neuf dans notre pays. Ce n’est qu’à partir des années 1980 qu’il s’oppose progressivement à une culture du silence visant justement à ne pas aborder publiquement cette question, en net décalage avec les États-Unis où s’était instauré dès le début du XIXe siècle un rapport ouvert au profit (Cook, 2017).

Notre travail s’inscrit dans une histoire non pas économique mais culturelle et sociale du profit. En effet, son objectif consiste à analyser les fonctions culturelles et sociales que remplit ce discours du profit comme réussite dans son époque. Pour cela, nous en retraçons la genèse française à travers l’étude du traitement médiatique de la figure entrepreneuriale incarnée par Bernard Tapie au cours des années 1980. En analysant un corpus d’archives constitué de 878 articles de presse et 656 émissions de télévision, nous montrons que ce discours sert avant tout à masquer les modalités de construction et de répartition de ce même profit par les entreprises. En documentant l’histoire culturelle et sociale du profit pour le cas français, notre travail permet d’abord de mieux comprendre les mécanismes de diffusion d’un discours gestionnaire dans l’espace public. Il montre ensuite comment un tel discours peut agir sur la société. Il nous éclaire enfin sur le rôle d’intercession joué par l’entrepreneuriat dans ces mécanismes.

Notre article comprend quatre temps. Nous livrons tout d’abord un état des littératures utiles à la définition de notre question de recherche. Nous détaillons ensuite la méthode utilisée, les résultats de notre étude, et en soulignons pour finir les contributions principales à la connaissance.

Revue de littérature

Dans cette section, nous contrastons tout d’abord les histoires économique puis culturelle et sociale du profit dans le contexte français. En ancrant notre approche dans cette seconde perspective, nous faisons ensuite le point sur la culture traditionnelle du profit en France à l’aube des années 1980. Puis nous décrivons le nouvel imaginaire entrepreneurial qui va, dans les années 1980, servir de substrat au déploiement du discours du profit comme réussite. Enfin, nous précisons le contexte institutionnel et politique français dans lequel se déploie ce nouvel imaginaire.

Histoire économique versus histoire culturelle et sociale du profit

La façon la plus commune d’envisager le profit est d’en reprendre une acception économique qui en fait l’objectif ultime de l’entreprise. Dans cette optique, l’assimilation de la génération de profit par les entreprises à leur réussite apparaît comme une forme d’évidence et l’analyse de leurs résultats devient un enjeu majeur pour la mise au jour des grandes tendances de l’histoire économique (Braudel, 1985). Ce travail d’analyse des profits sur longue période passe par un travail important de reconstitution. En effet, dès les recherches de Bouvier, Furet et Gillet (1965), la définition historique du profit est multiple : pour les charbonnages du Nord et du Pas de Calais (84-91), ces auteurs distinguent par exemple le profit comptable, le profit distribué et le profit fiscal. Il s’agit donc pour une partie de ces recherches de reconstituer à partir d’archives un profit « réel » pour pouvoir notamment le lier à l’évolution des rentabilités boursières sur les marchés financiers (e.g. Le Bris, 2012).

Saisi par ce prisme, le profit est donc envisagé avant tout comme outil de mesure historique de la performance des organisations. Néanmoins, la compréhension du profit comme objectif unique de l’entreprise sur laquelle repose l’association faite, dans ce courant de recherche, entre profit et performance peut s’élargir à d’autres interprétations. Par exemple, un capitalisme familial ou territorial peut viser non tant les bénéfices que la pérennité, et donc diminuer le profit pour privilégier l’investissement (Antheaume, Robic, & Barbelivien, 2013). Les travaux d’histoire de la comptabilité montrent aussi que de nombreuses entreprises industrielles, même cotées, manipulaient via les pratiques de suramortissement leurs résultats selon le contexte (e.g. Boyns, 2021). Cela ne signifie pas que le profit n’est pas important, mais qu’il ne constitue pas nécessairement l’objectif unique et constant des entreprises.

Ce constat rend possible une autre histoire du profit. En sus de son histoire économique, qui en fait l’outil de mesure des évolutions de la performance des entreprises, une histoire culturelle et sociale du profit est également envisageable. Celle-ci s’intéresse cette fois à l’évolution des représentations du profit parmi les acteurs économiques mais aussi, plus largement, au sein de la société. Comme le notaient Carruthers et Espeland (1991) à propos du rôle de la partie double dans la dynamique historique du capitalisme, la diffusion de la technique comptable va de pair avec celle d’une rhétorique contribuant à ancrer sa légitimité aux niveaux culturel et social. Pareillement, l’histoire technique de la quantification du profit, telle qu’étudiée dans une perspective économique, n’offre qu’une facette de l’histoire du profit. Ainsi, dans notre recherche, ce ne sont pas tant les niveaux de profit qui sont envisagés que le sens que la société donne au profit. En particulier, notre étude met en évidence la fonction sociale du discours produit autour du profit en France à partir des années 1980, en rupture avec la culture du silence jusque-là prédominante.

La culture traditionnelle du profit en France à l’aube des années 1980

Jeanneney (1984) a très tôt identifié la culture française du silence qui entoure l’argent en général et le profit en particulier. Pour les historiens de la comptabilité, cette culture du silence est à relier aux choix de financement des entreprises françaises, marqués par le recours à l’autofinancement (Lemarchand & Praquin, 2005). Au-delà du seul cas français, ces choix correspondent à des pratiques de « retain and reinvest » d’avant la financiarisation par opposition à celles de « downsize and distribute » caractéristiques des pratiques financiarisées (Lazonick & O’Sullivan, 2000).

Le calcul du profit a longtemps laissé de larges latitudes aux pratiques opportunistes (Fabre & Labardin, 2015). Les obligations légales qui incombaient aux dirigeants étaient en effet limitées : si l’audit légal est obligatoire après 1867 (Praquin, 2012), la professionnalisation du métier attend la création de la CNCC[2] en 1969. Pour les entreprises autofinancées, l’intérêt est tout à la fois de faire apparaître le bénéfice le plus faible possible et de le dissimuler via du suramortissement ou des politiques de réserves (Lemarchand, 1993). Cela permet de se prémunir de la curiosité des parties prenantes et prévenir leurs éventuelles revendications. La transmission de l’information financière aux parties prenantes reste limitée. Le profit est évoqué mais avec parcimonie et en fonction des intérêts de l’entreprise (Floquet & Nikitin, 2015). À l’aube des années 1980, les dirigeants restent ainsi soumis « à la puissance ancestrale, écrasante du secret économique » (Jeanneney, 1984, p. 12). Dans le contexte français, on ne parle du profit qu’aux actionnaires (parce que la loi y contraint, même timidement) et aux salariés (avant tout pour les rassurer), et on se méfie grandement de l’État et de son « inquisition fiscale » (Jeanneney, 1984, pp. 105–106).

Vis-à-vis du reste de la société française, le profit reste ainsi une donnée qui appartient à l’entreprise et son dirigeant. Tout au long du XXe siècle, les milieux patronaux résistent à chacune des tentatives d’intervention de l’Etat pour, soit taxer les profits (comme après les deux Guerres Mondiales), soit en réguler le calcul (pendant l’Entre-deux-guerres) ou tout simplement en assurer la publicité (après le scandale Stavisky) (Touchelay, 2009). C’est en cela que la revendication d’un discours sur le profit dans la presse contraste avec la tradition française.

Aux États-Unis, le rapport au profit s’est construit différemment. Cook (2017) montre comment il est devenu dès le début du XIXe siècle une mesure du progrès qui incite à en parler publiquement. La professionnalisation de l’audit et une régulation comptable plus importante et plus précoce participent également d’une confiance accrue dans les marchés financiers, se traduisant par des pratiques de financement plus diversifiées qu’en France (Dore, Lazonick, & O’Sullivan, 1999). Cette tradition s’accentue avec le tournant que prend la théorie de la firme dans les années 1970, laquelle réduit la responsabilité sociale de l’entreprise à son seul profit (Gindis, 2020).

C’est ce modèle que Tapie tente d’importer dans les années 1980 sans que l’apparition du discours du profit comme réussite ne puisse être réduite pour autant à une simple circulation d’idées des États-Unis vers la France. Elle traduit aussi les bouleversements économiques des années 1980, à savoir la financiarisation et son contrepoint, la désindustrialisation, amorcée par la crise des années 1970 (Lamard & Stoskopf, 2009). Les difficultés d’entreprises emblématiques (Peugeot, Renault, etc.) et l’effondrement d’entreprises historiques (Boussac, Manufrance, Creusot-Loire, etc.) entraînent des conflits sociaux mais stimulent aussi l’appétit de repreneurs potentiels, tels Arnault ou Tapie. L’émergence de ces figures aujourd’hui bien connues pointe le rôle central joué par un nouvel imaginaire entrepreneurial.

Un nouvel imaginaire entrepreneurial

L’apparition sur le devant de la scène de ces figures entrepreneuriales nouvelles, leur médiatisation accrue et la portée de leur discours sont révélatrices des mutations profondes qui s’opèrent durant les années 1980 dans la plupart des démocraties libérales. Pour les gouvernements, il importe alors de mobiliser la société et ses acteurs dans une perspective « entrepreneuriale » (e.g. Du Gay, 2007) fondée sur la critique des régimes collectivistes et la promotion d’idéologies plaçant l’individu, la création de valeur et la liberté au centre de l’agir économique et social (Jones & Spicer, 2009). La promotion de l’« esprit entrepreneurial » doit permettre à chacun de contribuer au développement économique et social, mais également d’inaugurer une tradition nouvelle en matière d’éthique des affaires (e.g. Baumol, 2002). En cela, le modèle entrepreneurial agit comme une injonction à participer à la création de richesse tout en permettant à l’individu de réaliser son propre potentiel (Spicer, 2012).

L’avènement des sociétés de marché et l’exaltation des valeurs entrepreneuriales participent ainsi de la volonté de mettre à jour un répertoire nouveau (Gauthier, 2020), permettant de faire de l’entrepreneur capitaliste un modèle enviable pour la société, figuration du héros à laquelle chacun pourra s’identifier. La perception sous-jacente, romancée et mythifiée de l’entrepreneur qui se déploie dans les années 1980 tranche ainsi nettement avec les représentations négatives qui prévalaient jusqu’alors (Jones & Spicer, 2009). La « conduite exemplaire » devient la « conduite de l’entrepreneur » (Costa & Saraiva, 2012, p. 591) dont le mythe est progressivement façonné par une diffusion large du discours entrepreneurial.

La perception du profit dépasse alors son acception strictement économique[3]. En même temps que le profit est une mesure et une rémunération, il devient grâce à l’activité entrepreneuriale une valeur que le discours véhicule. Le discours du profit comme réussite articule ce triptyque dans lequel le profit est à la fois mesure, rémunération et manifestation de l’esprit entrepreneurial. S’opère ainsi un décentrement de la notion de profit pour l’assimiler à la réussite entrepreneuriale, qui elle-même découle du déploiement du nouvel esprit entrepreneurial.

L’adoption du nouvel imaginaire entrepreneurial dans le contexte institutionnel et politique français des années 1980

En France, l’adoption de ce nouvel imaginaire entrepreneurial va s’inscrire dans un contexte politique et institutionnel bien particulier, qui voit la gauche accéder au pouvoir : François Mitterrand est élu président le 10 mai 1981 et obtient le mois suivant une large majorité à l’Assemblée nationale. Les principales banques sont nationalisées ainsi que certains fleurons industriels. L’agenda social est marqué par l’augmentation du salaire minimal, la réduction du temps de travail hebdomadaire, l’ajout d’une semaine de congés payés, l’avancement de l’âge de départ en retraite, et la création massive d’emplois publics. Dans le même temps, la monnaie française est attaquée sur le marché des changes, contraignant le gouvernement à un contrôle des flux de capitaux. Les nationalisations, les mesures sociales mais aussi les hausses d’impôts et taxes sur les hauts revenus et les bénéfices des grandes entreprises destinées à les financer tendent les relations avec le patronat. En butte au déficit budgétaire et du commerce extérieur, à un chômage et une inflation élevés, le gouvernement entame en 1983 son « tournant de la rigueur » qui le conduit à adopter des mesures de plus stricte orthodoxie économique : réduction des dépenses et nouveaux prélèvements obligatoires visant à réduire le déficit budgétaire, ainsi que des mesures visant à lutter contre le chômage, l’inflation et le déficit du commerce extérieur. Même si Mitterrand est réélu pour un second septennat en 1988, c’est la droite qui bénéficie dans un premier temps de ce changement de pied en remportant les élections législatives de 1986.

Dans les sciences sociales, il est donc courant de considérer pour le contexte français l’année 1983 comme une période charnière en matière économique, même si l’adoption par nombre de chercheurs du qualificatif « néo-libéral » continue à faire débat. En sciences de gestion, ce débat est souvent importé au travers de la question de la financiarisation des économies (e.g. Descamps & Quennouëlle-Corre, 2018). Les réformes financières de 1985, en décloisonnant les marchés et en restreignant le rôle des intermédiaires financiers, transforment le financement des entreprises.

Pourtant, il existe d’autres dimensions à ces changements qui sont moins souvent mises en avant par la littérature gestionnaire. En particulier, les références à l’entreprise évoluent sur cette période, notamment dans le discours politique des gouvernants. Dès septembre 1982, Mitterrand prononce un discours sur « la stratégie économique, industrielle et commerciale du gouvernement face à la concurrence internationale »[4]. Il mentionne à quinze reprises les entreprises et évoque « notre entreprise commune, la France », suggérant un parallèle entre le destin du pays et celui de chaque entreprise. L’année suivante, en décembre 1983, il précise ses attentes vis-à-vis des entrepreneurs pour le magazine Challenge :

[Jusqu’ici] tout semblait aller bien, les années de croissance se succédaient. C’était la moindre des choses de réussir. […] Aujourd’hui tout change. Tout franc gagné sur les marchés extérieurs est une victoire. La crise a ce mérite de redonner ses lettres de noblesse à la fonction d’entrepreneur.[5]

Emerge l’idée que l’entrepreneur contribuera par ses succès à résoudre les problèmes macro-économiques du pays : « c’est l’entreprise qui crée la richesse », comme l’indique ensuite le président et l’enrichissement de l’entreprise contribuera à celui du pays.

En novembre 1988, Michel Rocard, alors Premier Ministre, s’exprime devant le Club des Créateurs d’Entreprise :

Il faut […] plus largement encourager dans notre pays l’esprit d’entreprise. […] Vous en êtes le vivant exemple et vous avez contribué à l’évolution importante des mentalités dans la période récente : l’image du chef d’entreprise est de moins en moins celle du patron absolu ou de droit divin, et de plus en plus celle du créateur, dont les capacités de gagneur et la réussite, entraînent l’adhésion de la population.[6]

Même si le profit n’est pas explicitement présenté dans ce discours comme la mesure de la réussite de l’entrepreneur, le fait d’envisager les entrepreneurs comme des « gagneurs » suggère ce lien. Mieux, Rocard tend à acter la fin de la transition culturelle opérée durant la décennie écoulée. Après un temps d’incertitude lié à l’arrivée de la gauche au pouvoir, le contexte politique et institutionnel qui s’installe en France dans les années 1980 semble donc particulièrement réceptif à l’imaginaire entrepreneurial qui sert de substrat au déploiement du discours du profit comme réussite.

Notre question de recherche vise à comprendre la manière dont ce discours s’immisce dans la société pour en bouleverser les perceptions, autrement dit à comprendre la fonction sociale du discours du profit comme réussite, ce qui suppose une prise en compte du rôle d’intercession joué par l’entrepreneuriat.

Méthodologie

Dans cette section, nous décrivons successivement la stratégie de recherche adoptée et la façon dont nous avons collecté puis analysé nos données.

Stratégie de recherche

Afin de retracer la percée du discours du profit comme réussite dans le discours public français des années 1980 et mettre au jour la fonction sociale qu’il remplit, nous avons choisi de nous intéresser à la figure entrepreneuriale incarnée alors par Bernard Tapie. Certes, si l’on se place dans la perspective d’une histoire économique du profit, aucune des entreprises de Tapie n’a produit de performance financière durable. L’essentiel des bénéfices générés proviennent de la revente séparée d’actifs sous-évalués (l’immobilier, la marque, etc.) consécutifs à la reprise d’entreprises en difficulté et sont donc ponctuels. Prendre Tapie au mot et juger de sa réussite sur sa capacité à générer des profits reviendrait donc à nier les succès qu’il a revendiqué pour lui-même. En revanche, dans la perspective d’une histoire culturelle et sociale du profit, la figure de Tapie retrouve tout son intérêt. Sa spécificité réside en effet dans sa recherche d’exposition médiatique là où les autres dirigeants la fuient[7]. Pour Cusset (2013), la figure de Tapie est celle qui dans les années 1980 symbolise aux yeux de la société l’esprit d’entreprise. Son caractère emblématique est d’ailleurs reconnu par d’autres entrepreneurs de l’époque comme Bolloré :

« Il a fait beaucoup pour l’entreprise en général en apportant ce côté médiatique. […] C’est très positif pour la France, il a contribué à revaloriser le côté entreprise, chef d’entreprise »

La Cinq, Bains de Minuit, 23/10/1987

Même si sa holding gérée en nom collectif lui permet de conserver jusqu’en 1987 une relative discrétion sur ses résultats non publiés, Tapie n’hésite pas à clamer très tôt dans les médias qu’il réalise des profits et à faire de ceux-ci les preuves de sa réussite. Il nous paraît donc être celui qui dans la France des années 1980 incarne médiatiquement la pénétration du discours du profit comme réussite dans l’espace public. « Je crois que les médias, c’est le relais qui permet à la population de partager vos idées » (TF1, 7 sur 7, 29/9/1985), confesse d’ailleurs Tapie.

A ce titre, l’examen d’un corpus constitué de médias de l’époque constitue un moyen d’investigation adapté à l’étude de la transformation sociale qui se joue alors. Nous avons en premier lieu intégré à ce corpus des titres de la presse quotidienne. Le travail sur les archives de presse permet d’analyser l’émergence d’un nouveau type de discours dans le champ social (Gueguen & Delanoë-Gueguen, 2022; Riot & Ramanantsoa, 2018). En cohérence avec notre intérêt pour une histoire culturelle et sociale plutôt qu’économique du profit, notre premier critère de sélection visait à intégrer des titres susceptibles d’exercer une influence importante sur le débat public et s’adresser à un lectorat relativement large. Les titres de la presse économique tels Les Echos ou La Tribune, essentiellement orientés vers les milieux d’affaires, ont donc été écartés. Un second critère de sélection, d’ordre pratique cette fois, nous a amenés à prendre en compte l’accessibilité des archives sur la période étudiée. Ainsi, nous avons tout d’abord intégré à notre corpus un titre de la presse quotidienne nationale, Le Monde. Situé politiquement au centre-gauche, ce titre est considéré alors comme le journal de référence en France en tant qu’il joue un rôle prescripteur vis-à-vis des autres médias (Almeida & Delporte, 2003), et ses archives numériques sont accessibles sur la période.

Pour limiter les biais associés à l’utilisation d’un titre de presse unique (Jaumier & Machut, 2015), nous y avons adjoint deux quotidiens issus de la presse régionale[8], Le Progrès et Loire-Matin, qui avaient accordé une large couverture aux difficultés rencontrées par la société Manufrance à l’orée des années 1980. L’importance de ce cas pour la construction originelle de la figure entrepreneuriale de Tapie a été bien soulignée par les travaux historiques portant sur le patronat français (Vuillermot, 2010). Ceci visait, en plus de diversifier nos sources, à montrer la réalité et l’impact de la diffusion du discours du profit comme réussite à des couches diverses de la société, telles que reflétées par les lectorats distincts des presses quotidiennes nationale et régionale (Almeida & Delporte, 2003).

Nous avons ensuite complété nos archives de presse par des archives télévisuelles. Comme le rappellent les historiens des médias d’Almeida et Delporte (2003), les années 1980 sont marquées par l’importance croissante de la télévision[9]. L’Institut national de l’audiovisuel (Ina) permet, via le service Inathèque, d’accéder à une base référençant un grand nombre de programmes, en particulier journaux télévisés et magazines, diffusés sur les chaînes de télévision nationales publiques (TF1 jusqu’à avril 1987, Antenne 2, FR3) et privées (TF1 à partir d’avril 1987, La Cinq) et sur les chaînes régionales (FR3 Régions).

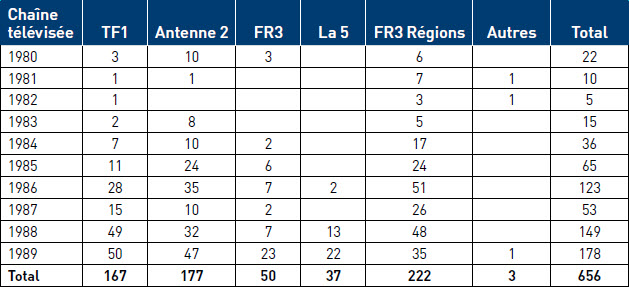

Collecte et analyse des données

L’utilisation du mot-clef « Tapie » nous a permis, via le portail Europresse, d’identifier 569 articles issus du journal Le Monde faisant référence à l’entrepreneur sur la période 1980-1989. En travaillant sur les archives des journaux Le Progrès et Loire-Matin, nous avons pu également isoler 309 articles faisant référence à Manufrance sur la période. C’est donc sur un corpus constitué de 878 articles de presse, dont le Tableau 1 détaille la répartition par année, que nous avons travaillé.

Tableau 1

Composition du corpus d’articles de presse (par année)

L’analyse de ces données a comporté deux phases. Dans un premier temps, nous avons lu dans leur intégralité les articles composant notre corpus. L’objectif était d’acquérir une compréhension générale de la façon dont la figure de Tapie était évoquée par la presse sur la période considérée. Dans un second temps, nous avons isolé de notre corpus tous les extraits d’articles faisant usage des termes « profit », « bénéfice », « succès », « réussite » et « entrepreneur ». Le but était d’analyser les passages faisant plus particulièrement sens dans le cadre de notre travail, à savoir la compréhension du rôle joué par la figure de Tapie dans la genèse du discours du profit comme réussite et des effets sociaux de ce nouveau discours.

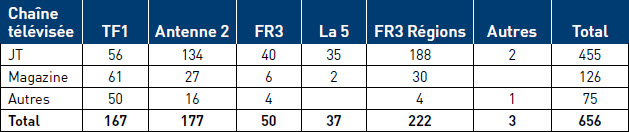

S’agissant des sources télévisuelles, l’utilisation du mot-clef « Tapie » nous a permis, via le service Inathèque, d’identifier 656 programmes faisant référence à l’entrepreneur sur la période 1980-1989. Le Tableau 2 détaille la répartition de ces programmes par chaîne de télévision et par année, documentant comme pour les sources de presse écrite une progression du nombre de références sur la période, qui reflète à la fois l’investissement de Tapie dans un nombre croissant d’activités et son acquisition progressive d’un statut de « modèle » ou « contre-modèle ». Le Tableau 3 détaille la répartition des programmes par genres, mettant en évidence la prédominance au sein du corpus des journaux télévisés (455 programmes) et magazines (126 programmes).

Tableau 2

Composition du corpus de programmes télévisés (par année)

Notre analyse a là aussi comporté deux phases. Dans un premier temps, nous avons parcouru la notice de chaque émission de façon à isoler celles dont les thématiques se rapportaient aux termes recherchés. Dans un second temps, nous avons visualisé les extraits des émissions ainsi identifiées dans un centre Ina et avons transcrit les passages qui faisaient sens pour notre question de recherche.

Le codage des différents extraits issus de nos archives a fait apparaître trois grandes thématiques : 1/ l’émergence d’un discours en opposition avec la culture dominante du profit; 2/ la relation entre ce discours et la construction du profit; et 3/ la relation entre ce discours et la répartition du profit. Pour restituer nos résultats, nous avons développé trois parties correspondant chacune à une des thématiques issues de notre codage. Afin d’illustrer notre propos, nous avons privilégié les formes discursives apparaissant les premières dans les médias et mis en avant les citations qui nous semblaient les mieux à même de rendre compte du déploiement sur la période étudiée du discours du profit comme réussite et de ses effets. En cohérence avec notre approche orientée vers une histoire culturelle et sociale plutôt qu’économique du profit, nous avons pour la presse mis sur un même plan les extraits d’articles tirés de rubriques économiques et ceux tirés de rubriques plus « sociétales ». Pareillement, nous avons pour la télévision mis sur un même plan les extraits issus de journaux télévisés et ceux issus, par exemple, d’émissions de divertissement. Les Tableaux 4 et 5 présentent la synthèse des articles et émissions retenus dans cette optique.

Tableau 3

Composition du corpus de programmes télévisés (par genre)

Tableau 4

Liste des sources de presse citées

Tableau 5

Liste des sources télévisuelles citées

Résultats

Dans cette section, nous documentons tout d’abord l’émergence du discours du profit comme réussite, en opposition avec la culture française du profit alors dominante. Nous nous arrêtons ensuite sur la fonction sociale de ce discours en montrant sa capacité à évacuer du champ public les questions à la fois de la construction et de la répartition du profit.

Un discours en son contexte

Les premiers articles et émissions de notre corpus révèlent déjà la position singulière de Tapie vis-à-vis de la culture française du profit. Son rapport décomplexé à l’argent apparait ainsi dans les interviews faisant suite à la reprise de Manufrance : « Les actionnaires actuels l’ont dit, ils n’ont pas fait Manufrance pour gagner de l’argent. Je trouve ça pour ma part tout à fait malsain. » (TF1, 13 h, 22/7/1980). L’actionnaire doit gagner de l’argent et le rôle du dirigeant, « c’est [de relever ce] challenge » (Antenne 2, 20 h, 21/7/1980). Faire gagner de l’argent à l’entreprise est un défi pour le dirigeant et y parvenir doit être un motif de fierté.

Un article du Monde (10/9/1982) insiste sur cet écart entre la culture traditionnelle du profit en France et les idées incarnées par Tapie. Rappelant les « vieilles suspicions à l’égard du profit », il offre en contrepoint la lecture de l’entrepreneur : « En France […], on est culturellement porté sur le perdant, alors qu’aux États-Unis, on est axé uniquement sur le gagnant ». Les propos de Tapie, cités par le journaliste, présentent la dissimulation du profit, et de l’argent en général, comme une forme de honte ou de pudeur vis-à-vis de ceux qui n’en ont pas ou moins, tandis que les Etats-Uniens valoriseraient le succès. Dans une émission plus tardive, Tapie propose une analyse culturelle de ce décalage entre les deux pays : « Les contraintes judéo-chrétiennes font qu’on a toujours mal réglé notre problème avec l’argent. », avant que de se féliciter de contribuer par son discours à le réduire (TF1, C’est à lire, 12/3/1985).

Les signaux positifs envoyés aux entreprises à partir de 1982 par Mitterrand et son gouvernement, et plus encore le rôle central prêté par ceux-ci aux entrepreneurs suite au tournant de 1983, semblent autoriser Tapie à exprimer ses idées de plus en plus ouvertement. En 1983, il apparaît dans le documentaire La saga des faiseurs de fric (Antenne 2, Moeurs en direct, 26/5/1983), où il confie : « On n’a pas à être vilain parce qu’on a gagné du fric. […] Vraiment, je l’assume parfaitement bien ». Un autre entretien le montre encore plus direct : « Mon unité de mesure étant l’argent, j’entreprends mes affaires et je fais entreprendre par tous ceux qui m’entourent avec une volonté féroce de gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d’argent » (Antenne 2, Midi, 25/7/1983). Le Monde (23/5/1983) résume bien les valeurs véhiculées par les protagonistes du documentaire : « Dans un pays où l’hypocrisie et la mauvaise conscience collent au thème de l’argent, ces hommes immensément riches parlent avec fierté de leur succès, de leur goût pour la compétition ». Même si on ne mentionne pas encore le profit, évoquant plutôt les « faiseurs de fric », ou le chiffre d’affaires qui prouve le succès, comme s’il formait le contrepoint à la pauvreté d’origine, c’est bien l’argent qui devient la mesure de la réussite sur le modèle états-unien.

Certains médias s’interrogent alors sur l’ascension de Tapie. Il s’agit de :

tenter de comprendre comment ce fils d’ajusteur de la « banlieue rouge » parisienne […] a su se bâtir en une demi-douzaine d’années et sur son seul nom un véritable petit empire […] qui réalis[e] aujourd’hui un chiffre d’affaires consolidé de près de 2,5 milliards de francs avec un peu plus de 7 000 personnes.

Le Monde, 5/7/1983

Mais les interrogations cèdent rapidement la place à la fascination pour le personnage, qui semble ensuite s’imposer dans les médias français : Tapie est « le Saint-Bernard parisien des entreprises en difficulté » (FR3 Alpes, JT, 9/12/1983), « une comète […] qui parvient à réanimer des entreprises moribondes » (Antenne 2, Midi, 25/7/1983), l’« industriel le plus prolifique de France » (Antenne 2, Midi, 15/12/1983). En un mot, il est « une réussite » (Le Monde, 27/9/1983). Dans le cadre des difficultés de Manufrance, Tapie accorde un entretien à Loire-Matin (7/12/1983) titré « Moi, je fais des bénéfices ». Le discours y mêle cette fois clairement profit et réussite : « Manufrance ? Ma Manu à moi fait des bénéfices, pas la SCOPD[10] ! La mienne a gagné 60 millions de francs cette année. » Ce discours vient résumer les actions entreprises, comme si le profit était une fin en soi qui justifiait tout.

À partir de 1984, l’argent ainsi gagné ouvre la voie à des opérations médiatiques sur de multiples niveaux (Vuillermot, 2010). Au niveau sportif, Bernard Tapie crée une équipe cycliste autour de Hinault en 1984 et rachète l’Olympique de Marseille en 1986. Au niveau médiatique, il anime une émission nommée Ambitions en prime time sur TF1 en 1986-87. Enfin, il commence une carrière politique à Marseille après 1988.

De même que dans le cadre d’un paternalisme industriel, l’annonce du profit s’incarnait par des rites auprès des salariés pour matérialiser un certain bien être qui concernait le collectif (Floquet & Labardin, 2013), les nouveaux rites du profit mettent en scène la réussite du seul dirigeant, incarnation désormais individuelle de cette même richesse. Réussir, c’est faire du profit et mettre en scène cette réussite dans de multiples champs. L’engouement pour ses idées est réel; ainsi, une spectatrice débute son intervention en confiant : « Je fais partie des gens qui vous admirent Monsieur Tapie » (TF1, Le jeu de la vérité, 15/3/1985). Pour le journaliste François de Closets, la popularité de Tapie et ses idées accompagne le changement de perception des Français sur l’entreprise (en résonance avec le discours de Rocard cité précédemment) :

Nous avons suivi la montée de cet accord des Français depuis 1978. Et ce consensus, il porte d’abord sur le rôle de l’entreprise qui désormais est bien conçue comme créatrice de richesses et d’emplois. […] Et c’est probablement ce qui explique la popularité d’un homme comme Bernard Tapie, popularité qui aurait été complètement inconcevable dans les années 70.

TF1, Vingt heures, 28/2/1986

Dans un sondage auprès des 16-24 ans, Tapie devient avec Yannick Noah le symbole de la réussite professionnelle (Le Monde, 30/9/1987). Plus significativement, Tapie sert désormais d’étalon dans les médias : untel est le « Tapie anglais » (Antenne 2, Midi, 14/4/1987), tel autre est le « Tapie de la coiffure » (TF1, Vingt heures, 2/6/1986), tandis que tel autre encore, plus discret, incarne au contraire « l’anti-Tapie » (Le Monde, 16/10/1986). En somme, à la très forte présence médiatique de Tapie — qui lui offre l’opportunité de diffuser ses idées auprès d’une large audience — vient s’ajouter la chambre d’écho jouée par les médias qui relaient sa success story.

Après avoir ainsi documenté l’émergence du discours du profit comme réussite dans le champ social, nous nous arrêtons sur ce que ce discours produit, ou plus précisément sur ce qu’il contribue à dissimuler.

Masquer les conditions de production du profit

La première fonction sociale du discours du profit comme réussite est de masquer la façon dont le profit est réalisé. Dans le contexte des années 1980, les entreprises en difficulté sont reprises à bas prix, la production est arrêtée et ne sont conservés ou revendus avec de confortables plus-values que les actifs les plus attractifs (immobilier, marques, etc.) (Collombat & Servenay, 2014). L’arrêt brusque de la production vient diminuer les pertes et la réalisation des plus-values latentes fait apparaître des résultats aussi provisoires que spectaculaires.

Rares sont les articles qui, comme celui publié par Le Progrès (28/11/1984) à propos des résultats affichés par Manufrance, prennent le soin d’expliquer ces mécanismes :

Le dernier [exercice] laisse apparaître un bénéfice comptable de 103 508 242,28 F. Il ne s’agit pas là de bénéfices commerciaux, mais d’une simple gestion immobilière ou de contrats de location-gérance avec différentes entreprises.

A la télévision, rares également sont les commentaires qui offrent une lecture critique des réalisations de Tapie, comme chez cette spectatrice :

Monsieur Tapie, on vous qualifie de sauveur d’entreprises, cette réputation que vous entretenez à grands coups de publicité n’est pas justifiée. […] Pas de redémarrage industriel prouvé, quasiment pas d’investissement ! […] Quand vous arrivez, vous licenciez déjà plus d’un tiers du personnel Monsieur Tapie. Monsieur Tapie casse les entreprises !

TF1, Le jeu de la vérité, 15/3/1985

Le plus souvent, le travail médiatique participe au contraire de l’entreprise de mystification entourant les mécanismes de réalisation de ces résultats. Ainsi, dans l’article de Loire-Matin (7/12/1983), la journaliste s’en tient à cette interrogation : « A-t-il [Tapie] une recette miracle ? ». Ailleurs encore, on le questionne sur les « secrets de sa réussite », lui permettant de dérouler un discours consensuel :

D’abord, faire les choses qu’on sait faire […] Ensuite, admettre que les choses sont pas simples et qu’il faut donc beaucoup de travail. […] Et ensuite une bonne part de chance.

FR3 Normandie, Soir, 14/6/1984

Plutôt que sur la gestion liquidative des actifs des entreprises rachetées s’apparentant à un travail de syndic et ses conséquences néfastes pour l’emploi, l’accent est mis sur les succès de Tapie. C’est donc un récit alternatif qui se construit : être chef d’entreprise, c’est faire du profit et la façon d’y parvenir importe peu; le « personnel », voire la société française plus largement, en bénéficiera. Dans plusieurs émissions, Tapie qualifie le profit de mesure du succès :

L’argent est un moteur parce que c’est le compteur […] qui […] nous permet de nous départager. On a la chance de faire un métier où le succès est quantifiable d’une manière objective.

Antenne 2, Apostrophes, 23/5/1986

La vie de Tapie semble in fine offrir un contrepoint au chômage de masse généré par la désindustrialisation. Il aime être présenté comme un « fils d’ajusteur de la banlieue parisienne » (TF1, Vingt heures, 26/9/1983), c’est-à-dire quelqu’un issu du même milieu que les ouvriers touchés par les licenciements. Sa trajectoire exemplaire constitue donc une invitation à l’imiter. Le discours de la réussite vient ainsi dissimuler celui des perdants de la désindustrialisation. D’un côté, la « stigmatisation sociale des vaincus » (Fontaine & Vigna, 2019, p. 13), celle des ouvriers ayant perdu leur emploi; et de l’autre, les patrons (ici Tapie), nouveau modèle célébré. Un article du Monde (1/10/1984) illustre ce renversement intellectuel :

Il faudrait savoir. Ou la réussite est une tare ou c’est son contraire qui l’est. Les choses — ou plutôt les esprits — heureusement évoluent ces temps-ci. On se moquait naguère, en France, de la mentalité américaine qui sanctifiait la réussite sociale, professionnelle, et l’on présentait les hommes d’affaires ayant réussi comme des requins.

Quelques paragraphes plus loin, cette réussite prend chair :

Prenez Bernard Tapie. Un quadragénaire étonnant. Décrié il y a peu d’années, jugé louche par la classe dirigeante, il règne aujourd’hui sur un empire.

Ce discours est une façon de diluer les responsabilités éventuelles de Tapie, et plus généralement des entrepreneurs de la désindustrialisation, dans les licenciements[11]. Leur réussite individuelle occulte partiellement le sort des milliers d’ouvriers de la désindustrialisation pour, par un renversement habile, afficher leur réussite comme une forme de modèle pour les ouvriers. D’ailleurs, Tapie érige l’année suivante l’entrepreneuriat en projet de société, faisant ainsi écho aux espoirs qu’y place le gouvernement afin de juguler la crise : il veut créer « quinze mille entrepreneurs […] à partir de chômeurs qui n’ont pas de spécialités » (Le Monde, 19/3/1985). Les jeunes auxquels Tapie s’adresse dans des meetings consacrés à la création d’entreprise semblent conquis, ainsi que le montre ce témoignage :

On est à une époque où le seul langage qu’on nous tient, c’est la crise, le chômage, la guerre, le problème du tiers monde. […] Et puis quand on le voit parallèlement conduire son avion ou conduire sa Porsche, c’est vraiment quelque chose qui nous donne envie de [nous en] sortir et ça nous semble beaucoup plus facile.

TF1, 7 sur 7, 16/6/1985

L’émission Ambitions, animée par Tapie de février 1986 à février 1987, lui offre l’opportunité de marteler son message en prime time en aidant de jeunes entrepreneurs à concrétiser leurs projets :

Un Français sur trois dit « j’aimerais entreprendre ». Et pourtant un sur mille entreprend. […] On peut entreprendre dès qu’on bouge son derrière, qu’on se lève de sa chaise et qu’on remonte ses manches.

TF1, Ambitions, 28/2/1986

En définitive, c’est bien la figure de l’entrepreneur qui permet de construire le lien entre le profit et le succès, sans que l’origine de ce profit soit interrogée plus avant.

Masquer les conditions de répartition du profit

L’analyse de notre corpus montre qu’il existe une deuxième dimension du profit qui est encore plus systématiquement occultée que celle-ci, à savoir celle de ses bénéficiaires. La presse, semblant comme hypnotisée par l’existence même de profit, n’en questionne en effet pas la répartition.

Lors de ses premières interventions, Tapie fait des actionnaires les principaux destinataires du profit (TF1, 13 h, 22/7/1980), le dirigeant étant avant tout celui qui relève le « challenge » consistant à le générer (Antenne 2, 20 h, 21/7/1980). Mais assez rapidement, les intérêts des actionnaires et du dirigeant se trouvent confondus dans son discours, comme le montre cet entretien pour l’introduction en bourse de Terraillon (Antenne 2, Midi, 17/12/1985) :

Tapie : Et bien on va en mettre un peu plus dans la poche…

Journaliste : Dans la poche de qui ?

Tapie : Des actionnaires, qui le méritent bien…

Journaliste : Mais les actionnaires c’est vous ? !

Tapie : Totalement, mais je ne suis pas tout seul.

Dans une émission qui lui est consacrée (Antenne 2, Moeurs en direct, 26/9/1984), Tapie évoque de façon décomplexée la transformation du profit de l’entreprise en profit de l’entrepreneur : « Mais moi j’assume ! Je suis un vrai capitaliste qui vit comme un capitaliste. Moi j’ai le droit au profit. Je me le donne ce droit. Ça veut dire que j’ai le droit d’avoir un jet, je l’ai gagné ». Cette déclaration, même qualifiée de provocatrice dans la suite du commentaire, évacue ainsi la question de la répartition de la valeur entre parties prenantes, comme si la part de la richesse créée susceptible de revenir aux travailleurs ne constituait plus un sujet.

Cette absence de prise en considération de la répartition du profit dans l’analyse micro-économique des opérations réalisées par Tapie est d’autant plus frappante que cette notion n’est, dans le même temps, pourtant pas ignorée par l’analyse macro-économique. La dénomination alors employée est celle de « partage de la valeur ajoutée » et la presse s’y intéresse notamment pour faire écho aux questionnements relatifs au sous-investissement des entreprises (Larrera de Morel, 1983), à la publication par l’INSEE des derniers chiffres économiques (Anonyme, 1984), ou à la dénonciation dans le discours politique d’un partage de la valeur ajoutée « plus favorable au capital » (M, 1984).

Significativement, le lien entre cette évolution macro-économique et le type d’opérations menées par Tapie n’est jamais évoqué. Quand un journaliste souligne que « plus la crise s’approfondit, plus lui il s’enrichit » (Antenne 2, Moeurs en direct, 26/9/1984), il ne s’agit pas de questionner ce paradoxe et son caractère potentiellement incongru, mais bien plutôt de valoriser le génie propre de Tapie. Pourtant, la reprise à bas prix des entreprises en difficulté des secteurs emblématiques de la désindustrialisation entraine une profonde redistribution du capital (Collombat & Servenay, 2014). Les travaux de Beaud (2003) sur Le Creusot soulignent que les créanciers et actionnaires ont finalement récupéré une part importante de leurs investissements, bien supérieure à celle qu’ils escomptaient dans les années 1980. Plus largement, leurs travaux questionnent l’opacité de la répartition des profits de la désindustrialisation.

Pour autant, le profit doit pour pleinement incarner la réussite dépasser le seul cas de Tapie et bénéficier in fine à l’ensemble de la société. Ainsi, il évoque des projets sociaux : il veut « devenir un pourvoyeur d’emplois » pour « les petites Suzy » (Le Progrès, 23/11/1984). Visant les secrétaires avec enfants à charge, il ambitionne la création de 3 000 emplois. Son « profond coup de coeur pour les femmes fragiles » fait écho aux rites paternalistes des époques antérieures. De même que les sidérurgistes employaient les veuves et les épouses des ouvriers réquisitionnés pendant la guerre (Floquet & Labardin, 2013), Tapie s’intéresse lui aussi aux femmes dans le besoin, témoignant pareillement de la générosité et de l’orientation vers le bien commun qu’autorise le profit. Les jeunes chômeurs constituent une autre de ses priorités, et il veut « personnellement leur apprendre […] comment on fait pour affronter la crise au lieu de raconter, et d’attendre, et de dire que c’est de la faute d’untel, et [des] pouvoirs publics, et [de] la crise » (TF1, Le jeu de la vérité, 15/3/1985).

En procédant de la sorte, Tapie participe du mouvement de fond qui cherche à substituer à la logique de justice sociale impulsée au sortir de la Seconde Guerre mondiale une logique de charité. Cette logique tend à soustraire les questions de la répartition des richesses du champ des délibérations démocratiques pour les laisser à la discrétion des plus grandes fortunes (Reich, 2018). L’étude de notre corpus montre que les médias accompagnent, même de manière inconsciente, ce mouvement en se faisant le relais des divers engagements sociaux de Tapie plutôt que d’analyser et mettre en débat les nouvelles formes de répartition primaire du profit induites par la désindustrialisation.

Discussion et conclusion

A travers l’étude du discours du profit comme réussite, notre travail permet d’abord de mieux comprendre les mécanismes de diffusion d’un discours gestionnaire dans l’espace public. Il montre ensuite comment un tel discours peut agir sur la société. Il nous éclaire enfin sur le rôle d’intercession joué par l’entrepreneuriat dans ces mécanismes.

Importer la conception états-unienne du profit, de la mesure au discours

Notre étude permet en premier lieu de documenter la formation d’un discours en montrant comment un système de mesure (ici, le profit) peut se transformer en valeurs (ici, de la réussite) via un discours. La culture française entourant le profit avant les années 80 est marquée par une culture du silence : le profit est d’abord un résultat technique. Les enjeux autour du profit portent sur sa détermination et sur sa répartition mais ni sur son existence, ni sur la façon de le communiquer au reste de la société.

L’importation par Tapie de références états-uniennes dans le contexte de la désindustrialisation française change le discours entourant le profit. Les idées de Friedman et des théoriciens de la firme prennent pour acquis que l’objectif de l’entreprise est de faire du profit (Gindis, 2020). Tapie, en reprenant ces références, importe ces logiques en France et transforme la comptabilité d’instrument de mesure en outil de discours social de la réussite. Le profit devient une mesure du succès qu’il ne faut plus cacher.

Dans ce cadre, le profit fonctionne désormais sur un mode binaire : le profit, quel que soit son montant, signifie la réussite; à l’inverse, son absence signifie l’échec. C’est en prenant la mesure de cette transformation de la notion de profit, de son passage d’un statut d’outil de quantification à celui de signe voire symbole de réussite, de variable continue à variable binaire, qu’il est notamment possible de comprendre comment la perception du profit comme réussite portée alors a pu prendre corps jusqu’à devenir la norme actuelle.

Le taylorisme et le fordisme dans l’Entre-deux-guerres ou les missions de productivité des années 1940-50 ont été identifiés comme des moments clés de l’importation en France des idées du management états-unien. Notre étude suggère d’y ajouter les années 1980 autour de l’idée que l’entrepreneuriat porte profit et succès.

Un discours qui agit sur la société

Notre étude contribue en deuxième lieu à mieux comprendre l’impact d’un discours gestionnaire lorsqu’il se diffuse dans l’espace public jusqu’à très largement s’y imposer. En analysant les circonstances dans lesquelles se forme l’idée que le profit témoigne de la réussite dans la France des années 1980, notre étude montre comment (i) ce discours s’inscrit en rupture avec la culture alors dominante du profit, (ii) dans quel contexte politique et institutionnel il gagne en efficacité et, enfin, (iii) ce qu’il produit socialement. L’historicisation du discours permet ainsi de le resituer dans le mouvement plus large duquel il participe : désindustrialisation, conversion de la gauche à l’orthodoxie économique, émergence de l’entrepreneuriat et financiarisation. Le discours participe d’une transformation du capitalisme.

En faisant tenir ensemble (rhétoriquement au moins) les éléments qui participent du mouvement historique en cours, ce discours conquiert une légitimité et une forme de vérité dans le champ social, face auxquelles les remises en cause tant techniques (Le Theule & Praquin, 2008) qu’idéologiques et historiques (Capron & Quairel-Lanoizelée, 2016) issues du champ académique restent de peu de poids[12].

Plus globalement, on retrouve un cycle historique dans lequel le discours du profit en agissant sur le social a eu tout son poids : les théoriciens de la firme ont contribué à faire entrer la politique dans le champ du savoir en imposant l’idée que le but de l’entreprise se résumait au profit (Girard, 2013). Mais alors qu’aux Etats-Unis cette médiation est passée directement par le discours des théoriciens de la firme, en France ce sont les entrepreneurs qui ont contribué par la diffusion du discours du profit comme réussite à faire entrer ce champ de savoir dans la société.

L’entrepreneur comme modèle de société

Notre recherche souligne en troisième lieu ce que la figure de l’entrepreneur fait à la société française. La contextualisation historique proposée a mis en évidence, à l’orée des années 1980, tout à la fois une tradition française de culture du silence autour de l’argent et du profit et une image négative de la figure de l’entrepreneur. Le contexte de désindustrialisation rend possible un nouveau discours autour du profit, de la réussite et de la fonction de l’entrepreneur, discours dont Tapie devient alors l’incarnation la plus aboutie.

Notre étude souligne la mutation de l’image de l’entrepreneur et de certaines de ses caractéristiques françaises : s’il pouvait s’assimiler au patron riche ou au petit commerçant réactionnaire avant les années 1980, l’entrepreneur Tapie incarne au contraire un dynamisme et une réussite éloignés des valeurs conservatrices. Face à la montée du chômage (notamment ouvrier), il devient un modèle social de réussite valorisé par à la fois les médias et une large portion du spectre politique. En interrogeant ainsi une nouvelle facette de l’entrepreneur, nous contribuons à la littérature en élargissant son rôle. De même que les travaux autour du rôle des veuves (Robic & Antheaume, 2014) et des fondateurs (Briot & Lassus, 2013) contribuaient à élargir le profil des entrepreneurs et souligner leur fonction historique, notre étude contribue à documenter la puissance de transformation de la société incarnée par les entrepreneurs.

Egalement, nos résultats corroborent l’étude comparée de la presse anglaise en 1989 et 2000 par Nicholson et Anderson (2005), qui montre comment les médias valorisent chez l’entrepreneur un agir largement positif. En nourrissant un imaginaire enviable et mythifié, ce traitement encourage l’adhésion à la nouvelle norme entrepreneuriale. L’échec n’y est alors envisagé que lorsqu’il s’agit de l’associer discursivement à un récit de dépassement qui culmine dans la réussite, mettant à distance le doute ou l’échec entrepreneurial (Jacquemin & Lesage, 2016; Olaison & Sørensen, 2014). A partir du cas français, nous suggérons que cette mise à distance tient peut-être également au fait que le discours entrepreneurial se construit par opposition au monde ouvrier, qui dans le contexte de la désindustrialisation incarne l’échec.

Pour conclure, nous avons montré que le discours du profit comme réussite contribue aux yeux des acteurs à relativiser les conditions de la réalisation du profit et de sa répartition tout en réifiant l’esprit entrepreneurial. Mais dans le même mouvement, il contribue aussi à limiter la perception d’alternatives au modèle idéologique proposé, ce que tendent à confirmer le mouvement de conversion d’une large portion de la gauche française au libéralisme économique et la pénétration du langage de l’entreprise au sein de la société dans les années 1980.

Parties annexes

Remerciements

Nous remercions chaleureusement Olivier Germain, Geoffroy Roux de Bézieux et les participants aux 8èmes Journées Georges Doriot pour les suggestions et commentaires formulés sur une version antérieure de l’article. Nous remercions également les trois rédacteurs en chef invités pour leur accompagnement de grande qualité et les deux relecteurs pour leurs critiques et conseils avisés.

Notes biographiques

Pierre Labardin est professeur des universités en sciences de gestion à La Rochelle Université. Ses travaux portent sur l’histoire de la comptabilité, notamment sur l’histoire de la fonction comptable, des faillites et plus récemment sur l’influence de l’introduction de la comptabilité dans les espaces coloniaux sur la main-d’oeuvre et l’environnement. Il a été président de l’AHMO (Association pour l’Histoire du Management et des Organisations) de 2021 à 2023.

Olivier Gauthier est professeur agrégé (PRAG) en économie et gestion à l’Université de Franche-Comté. Ses travaux de recherche portent sur les processus entrepreneuriaux, les organisations alternatives et les communs.

Stéphane Jaumier est professeur associé en contrôle de gestion et théorie des organisations à Grenoble Ecole de Management. Il y dirige l’équipe de recherche AFMO (Formes Alternatives de Marchés et d’Organisations). Ses travaux s’intéressent aux questions de démocratie organisationnelle en s’appuyant sur des perspectives théoriques et méthodes issues de l’anthropologie. Ils portent également sur la façon dont les discours économiques et managériaux investissent l’espace public et participent à la constitution d’hégémonies culturelles.

Notes

-

[1]

C’est cette idée qui autorise par exemple, en 2017, le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner à classer Sanofi parmi « les entreprises qui réussissent » ou encore le premier ministre de l’époque, Edouard Philippe, à la qualifier « d’entreprise qui fonctionne bien », et ce malgré les importantes réductions d’effectifs opérées par le groupe pharmaceutique ces dix dernières années. Sans parler des milliers de victimes de la Dépakine ni des rejets polluants de l’usine de Mourenx révélés depuis lors (Mandard, 2018).

-

[2]

Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes.

-

[3]

Le profit réalisé par l’entrepreneur ou l’entreprise n’est plus étudié sous le seul angle de la quantification des comportements des entrepreneurs, qui rémunère par exemple la prise de risque, l’innovation ou leur fonction de rééquilibrage des marchés (Blaug, 1986, pp. 548-550).

- [4]

- [5]

-

[6]

https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/discours/PDF/214972.pdf

-

[7]

Les requêtes effectuées à partir du mot-clef « Bernard Tapie » sur la bibliothèque numérique Gallica (à l’aide de l’outil Gallicagram) pour la presse écrite et via le service Inathèque pour la télévision renvoient sur la période étudiée vers un nombre d’articles et d’émissions largement supérieur à ceux obtenus à partir des mots-clefs « Michel-Edouard Leclerc » et « Bernard Arnault », autres entrepreneurs actifs dans les années 1980 et ayant laissé une empreinte forte dans l’imaginaire collectif. Ceci est vrai non seulement pour la période 1985-1989 qui voit Tapie développer ses activités dans le sport puis la politique, mais également pour la période 1980-1984, quand les activités de Tapie sont encore cantonnées à l’industrie.

-

[8]

Bien qu’un temps envisagé afin d’élargir l’éventail des sensibilités politiques intégrées à notre corpus, l’ajout d’un second quotidien national, à savoir Le Figaro, situé à droite, a dû être abandonné car ses archives ne sont, sur la période d’après-guerre, numérisées qu’à partir de 1997.

-

[9]

La part des citoyens regardant chaque jour la télévision passe de 69 à 73 % pendant que la presse écrite connaît un lent déclin (46 % la lisent tous les jours en 1981 contre 43 % en 1988) tout en restant influente (Almeida & Delporte, 2003, pp.282-284).

-

[10]

Pour rappel, la société stéphanoise Manufrance, spécialisée dans la vente par correspondance, a été mise en liquidation judiciaire en 1979. Après une tentative de scission de la structure en deux, l’entreprise historique a été confiée à Tapie tandis qu’une partie des salariés se regroupaient au sein d’une Société Coopérative Ouvrière de Production et de Distribution (SCOPD).

-

[11]

La question de la responsabilité des dirigeants qui ont repris des entreprises de la désindustrialisation dans les licenciements est un sujet complexe. La plupart de ces entreprises ne sont pas rentables avant même l’arrivée des repreneurs, et parfois (comme dans le cas de Manufrance), ces entreprises ont connu plusieurs dirigeants ayant échoué à les transformer. Néanmoins, la caractéristique des entrepreneurs de la désindustrialisation est la très forte ampleur des licenciements auxquels ils procèdent, parfois sans recréer de nouvelles entreprises, parfois en en recréant. S’il serait abusif d’imputer à ces entrepreneurs la pleine responsabilité de ces licenciements, il est à tout le moins possible de questionner leur rôle.

-

[12]

C’est cette conquête progressive du champ social qui explique aussi pourquoi l’exigence de profit se limite alors de moins en moins aux entreprises privées, et vient peser sur les coopératives, organisations à but non lucratif et du secteur public, de plus en plus soumises à des critères de rentabilité financière (Berland, 2014).

Bibliographie

- Almeida, F. d’, & Delporte, C. (2003). L’histoire des médias en France : De la Grande Guerre à nos jours. Paris : Flammarion.

- Anonyme (1984, April 3). Les entreprises d’abord. Le Monde.

- Antheaume, N., Robic, P., & Barbelivien, D. (2013). French family business and longevity: Have they been conducting sustainable development policies before it became a fashion? Business History, 55(6), 942–962. https://doi.org/10.1080/00076791.2012.744583

- Baumol, W. J. (2002). The Free-Market Innovation Machine. Princeton : Princeton University Press. https://doi.org/10.1515/9781400851638

- Beaud, C. (2003). Heurs et malheurs de la grande braderie de Creusot-Loire (1985-2001 ?). Entreprises et Histoire, 32 (1), 152–162. https://doi.org/10.3917/eh.032.0152

- Berland, N. (2014). Le contrôle de gestion. Que sais-je ? Paris : Presses universitaires de France. https://doi.org/10.3917/puf.berla.2014.01

- Blaug, M. (1986). La pensée économique : Origine et développement (4e éd). Paris : Economica.

- Bouvier, J., Furet, F., & Gillet, M. (1965). Le mouvement du profit en France au XIXe siècle : De Gruyter Mouton. https://doi.org/10.1515/9783111509280

- Boyns, T. (2021). Depreciation during the second industrial revolution: The British cycle and motor vehicle industries, c.1896–c.1922. Accounting History Review, 31(1), 73–112. https://doi.org/10.1080/21552851.2021.1922123

- Braudel, F. (1985). La dynamique du capitalisme. Paris : Arthaud.

- Briot, E., & Lassus, C. de (2013). La figure de l’entrepreneur fondateur dans le récit de marque et la construction de la personnalité de la marque de luxe. Management International, 17 (3), 49–64. https://doi.org/10.7202/1018266ar

- Capron, M., & Quairel-Lanoizelée, F. (2016). La responsabilité sociale d’entreprise. Paris : La Découverte. https://doi.org/10.3917/dec.capro.2016.01

- Carruthers, B. G., & Espeland, W. N. (1991). Accounting for Rationality: Double-Entry Bookkeeping and the Rhetoric of Economic Rationality. American Journal of Sociology, 97(1), 31–69. https://doi.org/10.1086/229739

- Collombat, B. & Servenay, D. (2014). Histoire secrète du patronat de 1945 à nos jours : Le vrai visage du capitalisme français. Paris : La Découverte. https://doi.org/10.3917/dec.orang.2014.01

- Cook, E. (2017). The pricing of progress: Economic indicators and the capitalization of American life. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. https://doi.org/10.4159/9780674982529

- Costa, A., & Saraiva, L. A. S. (2012). Hegemonic discourses on entrepreneurship as an ideological mechanism for the reproduction of capital. Organization, 19(5), 587–614. https://doi.org/10.1177/1350508412448696

- Cusset, F. (2013). La décennie : Le grand cauchemar des années 1980. Paris : La Découverte.

- Descamps, F., & Quennouëlle-Corre, L. (2018). Le tournant de mars 1983 a-t-il été libéral ? Vingtieme Siècle. Revue d’histoire, 138 (2), 5–15. https://doi.org/10.3917/ving.138.0005

- Dore, R., Lazonick, W., & O’Sullivan, M. (1999). Varieties of capitalism in the twentieth century. Oxford Review of Economic Policy, 15(4), 102–120. https://doi.org/10.1093/oxrep/15.4.102

- Du Gay, P. (2007). Organizing identity: Persons and organizations ‘after theory’. Culture, representation and identity series. Los Angeles, London : Sage. https://doi.org/10.4135/9781446211342

- Fabre, K., & Labardin, P. (2015). Les concurrences entre modes de valorisation comptable en France au XIXe siècle et au début du XXe siècle. Annales des Mines — Gérer et comprendre, 121 (3), 61–72. https://doi.org/10.3917/geco1.121.0061

- Floquet, M., & Labardin, P. (2013). Les prémices de la diffusion d’information aux salariés : Les discours des médailles du travail chez trois sidérurgistes français (1934-1977). Economies et Sociétés. (8), 1287–1314.

- Floquet, M., & Nikitin, M. (2015). L’illusion d’informer : Étude de l’information comptable dans les revues internes (1954-1982). Entreprises et Histoire, 79 (2), 100–116. https://doi.org/10.3917/eh.079.0100

- Fontaine, M., & Vigna, X. (2019). La désindustrialisation, une histoire en cours. 20 & 21. Revue d’histoire, 144 (4), 2–17. https://doi.org/10.3917/vin.144.0002

- Gauthier, O. (2020). Valeur(s), entrepreneuriat et diversité de l’entreprendre. Revue de l’Entrepreneuriat, 19 (3), 117–132. https://doi.org/10.3917/entre1.193.0117

- Gindis, D. (2020). On the origins, meaning and influence of Jensen and Meckling’s definition of the firm. Oxford Economic Papers, 72(4), 966–984. https://doi.org/10.1093/oep/gpaa012

- Girard, B. (2013). Responsabilité sociale des entreprises : Retour sur un article de Milton Friedman. Les Cahiers de la CRSDD. (4).

- Gueguen, G., & Delanoë-Gueguen, S. (2022). Comment les médias abordent l’entrepreneuriat ? Le cas du Monde. 16ème CIFEPME, Lyon.

- Jacquemin, A., & Lesage, X. (2016). Comment l’entrepreneur peut-il surmonter le doute ? Apport de la théorie de l’effectuation. Management International, 20 (2), 29–41. https://doi.org/10.7202/1046560ar

- Jaumier, S., & Machut, A. (2015). Naturalising techniques and naturalised discourses: Thoughts on the media’s role in the Great Recession. In P. O’Sullivan, M. Esposito, & N. F. B. Allington (Eds.), The philosophy, politics and economics of finance in the 21st century: From hubris to disgrace (pp. 408–434). London: Routledge.

- Jeanneney, J.-N. (1984). L’argent caché : Milieux d’affaires et pouvoirs politiques dans la France du XXe siècle. Paris : Fayard.

- Jones, C., & Spicer, A. (2009). Unmasking the entrepreneur. Cheltenham: Edward Elgar. https://doi.org/10.4337/9781781952689

- Lamard, P., & Stoskopf, N. (Eds.) (2009). 1974-1984, une décennie de désindustrialisation ? Paris : Picard. https://doi.org/10.3917/pica.stosk.2009.01

- Larrera de Morel, B. (1983, June 21). Le dilemme des entreprises industrielles françaises : s’endetter excessivement ou investir insuffisamment. Le Monde.

- Lazonick, W., & O’Sullivan, M. (2000). Maximizing shareholder value: A new ideology for corporate governance. Economy and Society, 29(1), 13–35. https://doi.org/10.1080/030851400360541

- Le Bris, D. (2012). Wars, inflation and stock market returns in France, 1870–1945. Financial History Review, 19(3), 337–361. https://doi.org/10.1017/s0968565012000170

- Le Theule, M.-A., & Praquin, N. (2008). « Cette entreprise est performante : elle fait des bénéfices ! ». In A. Pezet & S. Sponem (Eds.), Petit bréviaire des idées reçues en management (pp. 195–209). Paris : La Découverte. https://doi.org/10.3917/dec.crim.2008.01.0195

- Lemarchand, Y. (1993). Du dépérissement à l’amortissement : Enquête sur l’histoire d’un concept et de sa traduction comptable. Université Paris XII Val de Marne, Paris.

- Lemarchand, Y., & Praquin, N. (2005). Falsifications et manipulations comptables : La mesure du profit, un enjeu social (1856-1914). Comptabilité — Contrôle — Audit, 11 (3), 15–33. https://doi.org/10.3917/cca.113.0015

- M, N. (1984, October 8). Maintien du pouvoir d’achat ou baisse des salaires réels ? Le Monde.

- Mandard, S. (2018, July 11). Dépakine : Sanofi met à l’arrêt son usine de Mourenx. Le Monde.

- Nicholson, L., & Anderson, A. R. (2005). News and Nuances of the Entrepreneurial Myth and Metaphor: Linguistic Games in Entrepreneurial Sense—Making and Sense—Giving. Entrepreneurship Theory and Practice, 29(2), 153–172. https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2005.00074.x

- Olaison, L., & Sørensen, B. M. (2014). The abject of entrepreneurship: Failure, fiasco, fraud. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 20(2), 193–211. https://doi.org/10.1108/ijebr-09-2013-0143

- Praquin, N. (2012). Commercial legislation and the emergence of corporate auditing in France, 1856–1935. Accounting History Review, 22(2), 161–189. https://doi.org/10.1080/21552851.2012.681127

- Reich, R. (2018). Just giving: Why philanthropy is failing democracy and how it can do better. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctvc77jz8

- Riot, E., & Ramanantsoa, B. (2018). La passion politique des patrons : Le système représentatif à l’épreuve de la loi Macron. Management International, 22 (2), 52–69. https://doi.org/10.7202/1058161ar

- Robic, P., & Antheaume, N. (2014). La veuve : Une partie prenante méconnue dans la transmission des entreprises familiales. Management International, 18 (4), 175–189. https://doi.org/10.7202/1026037ar

- Spicer, A. (2012). Critical theories of entrepreneurship. In K. Mole & M. Ram (Eds.), Perspectives in entrepreneurship: A critical approach (pp. 149–160). New York: MacMillan.

- Touchelay, B. (2009). Statistiques publiques et comptabilités privées dans la France du XXe siècle : Savoirs, techniques et pouvoirs de l’Etat, des entreprises et des organisations patronales. Université Paris I — Panthéon Sorbonne, Paris.

- Vuillermot, C. (2010). Bernard Tapie. In J.-C. Daumas (Ed.), Dictionnaire historique des patrons français (pp. 670–672). Paris : Flammarion.

Parties annexes

Biographical notes

Pierre Labardin is Professor in Management Sciences at La Rochelle University. His work focuses on the history of accounting, particularly the history of the accounting function, bankruptcies and more recently the influence of the introduction of accounting in colonies on the workforce and the environment. He was president of AHMO (Association for the History of Management and Organizations) from 2021 to 2023.

Olivier Gauthier is Lecturer (PRAG) in Economics and Management at the University of Franche-Comté. His research focuses on entrepreneurial processes, alternative organizations and the commons.

Stéphane Jaumier is Associate Professor of Management Control and Organization Theory at Grenoble Ecole de Management. He leads the AFMO (Alternative Forms of Markets and Organizations) research team. His work focuses on questions of organizational democracy, drawing on the theoretical perspectives and methods of anthropology. This work additionally addresses how economic and managerial discourses enter the public sphere and participate in the constitution of cultural hegemonies.

Parties annexes

Notas biograficas

Pierre Labardin es profesor en ciencias de la gestión de la Universidad de La Rochelle. Su trabajo se centra en la historia de la contabilidad, particularmente la historia de la función contable, las quiebras y, más recientemente, en la influencia de la introducción de la contabilidad en los espacios coloniales sobre la fuerza laboral y el medio ambiente. Fue presidente de AHMO (Asociación por la Historia del Management y de las Organizaciones) desde el 2021 al 2023.

Olivier Gauthier es profesor agregado (PRAG) en economía y gestión de la Universidad de Franche-Comté. Su investigación se centra en los procesos de emprendimiento, las organizaciones alternativas y los bienes comunes.

Stéphane Jaumier es profesor asociado en control de gestión y teoría de la organización en la Grenoble Ecole de Management. Dirige el equipo de investigación AFMO (Formas Alternativas de Mercados y de Organizaciones). Su trabajo se centra en cuestiones de democracia organizacional utilizando perspectivas teóricas y métodos de la antropología. Su trabajo también se centra en cómo los discursos económicos y gerenciales entran al espacio público y participan en la constitución de hegemonías culturales.

Liste des tableaux

Tableau 1

Composition du corpus d’articles de presse (par année)

Tableau 2

Composition du corpus de programmes télévisés (par année)

Tableau 3

Composition du corpus de programmes télévisés (par genre)

Tableau 4

Liste des sources de presse citées

Tableau 5

Liste des sources télévisuelles citées