Corps de l’article

L’endroit s’appelle La Chaufferie bien qu’il n’y fasse pas si chaud. C’est une des aires communes d’une coopérative d’habitation située dans le quartier Centre-Sud de Montréal. Nous nous y retrouvons en mars 2022 pour regarder une version remontée du film Sur les soins que nous — Suzanne et Anne — avons réalisé. En dehors de quelques collaboratrices associées au projet, personne n’a vu ce film; surtout, nous ne l’avons vu encore avec personne ou presque. Ce soir, nous le présentons aux filles de Kabane, groupe issu des métamorphoses successives d’un collectif qui, depuis 2012, gravitait autour d’un entrepôt abandonné pour l’occuper, Kabane 77. Le bâtiment a été détruit par le feu en 2018 et, si la cabane a lâché, nous en sommes restées les filles. Nous nous réunissons régulièrement, gestes simples de l’amitié et de la commensalité familiale, soutien aux projets des unes et des autres, arts et manières de faire sensibles et politiques. Ce soir donc, nous nous rassemblons pour regarder ce film fragile et incertain, 37 minutes que nous confions au regard bienveillant du groupe.

Nous savons que regarder avec d’autres ces images, sur lesquelles nous avons tant travaillé au point de ne plus les voir, modifiera notre regard. Nous nous lançons dans ce frottement avec l’en-dehors de la salle de montage grâce à la confiance des amies, que nous savons sans complaisance et avec la délicatesse qu’appelle la fragilité de nos images.

Cette fragilité vient en partie de l’histoire de la fabrication du film, des tiraillements dont elle est faite et sur lesquels ce texte propose de revenir. Sa trajectoire est aussi inséparable d’autres regards qui en ont accompagné le processus : ainsi avons-nous confié à plusieurs reprises nos images à l’attention de Marion. Elle a suivi leur déploiement depuis les tout débuts du projet documentaire Sur les soins, qui a d’abord donné lieu au site internet surlessoins.org lancé en avril 2021[1], composé d’un ensemble de quinze bandes vidéo et de textes qui en organisent la navigation. Le moyen métrage que nous montrons aux filles de Kabane à l’hiver 2022 est monté à partir d’une fraction du même matériel audiovisuel.

Figure 1

Nous poursuivons dans cet article une réflexion amorcée il y a trois ans, qui venait répondre à l’invitation de Marion de réfléchir à la question de l’accompagnement, qu’elle caractérisait comme « un acte de présence et de soutien ne se réduisant pas à un pur acte d’intervention ».

Marion avait eu l’intuition de nous demander, nous qui nous penchions sur ce qu’engage le soin, de réfléchir aux rapprochements possibles entre cette conception de l’accompagnement et la pratique du cinéma documentaire. Ses questions s’énonçaient ainsi : le désir de faire un film — désir d’images qui peut obséder et accaparer — est-il compatible avec la disponibilité, sans attente formelle, que requiert l’accompagnement ? Quelles sont les formes justement qui peuvent produire cette présence attentive, en retrait, dès lors qu’on l’applique au geste de filmer ? Comment ce type d’attention se transmet-il pour se relayer jusqu’à son public ? Nous verrons comment nos interrogations sont nées à partir des siennes.

Figure 2

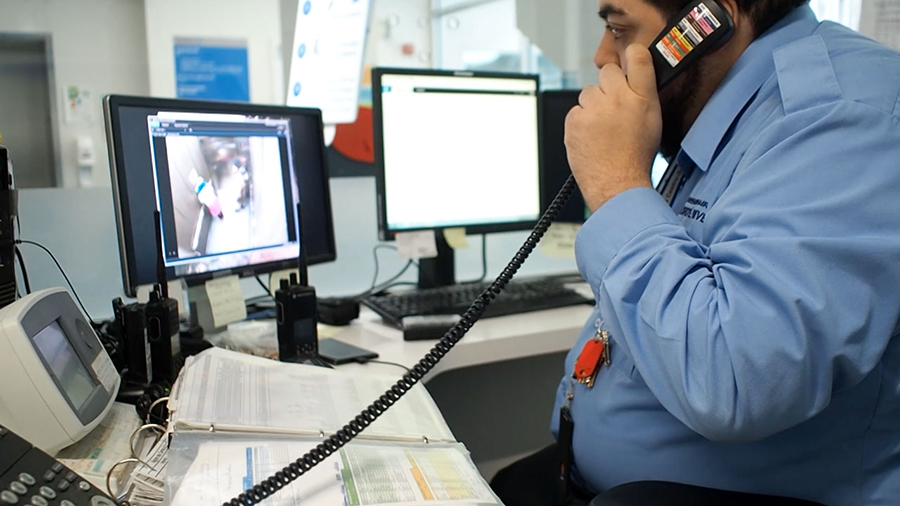

Sur les soins documente trois milieux cliniques, deux à Québec et un à Montréal, plus ou moins éloignés du réseau public de la santé. L’un d’entre eux est enraciné dans le communautaire et offre des blocs de soins (infirmiers, dentaires, psychologiques) dans des organismes communautaires; le deuxième est dirigé par des infirmières, une clinique installée directement sur la rue et ouverte à tout le monde. Le troisième, établi de plain-pied dans l’institution, est un programme spécifique de soins destiné aux personnes en situation d’itinérance qui relève du ministère de la Santé et des Services sociaux. Son équipe tentaculaire inclut notamment un service de consultations dans un CLSC et des patrouilles hybrides associant travail social et intervention policière : elles sillonnent la ville à la recherche de personnes sans abri ayant été signalées au 911 pour leur offrir un suivi psychosocial.

Nous avons filmé ces milieux de soins — soins courants qu’on dit de première ligne — dans le sillage de chercheur·e·s en sciences infirmières qui en étudiaient l’organisation. Initialement, le projet Sur les soins visait à produire des images pour assurer la mobilisation et la diffusion de leurs recherches. Nous avions réussi à décrocher un budget de 39 000 $ dans le cadre du concours qui soutient le transfert de connaissances de l’organisme canadien de financement de la recherche en sciences humaines et sociales, le CRSH.

Il était donc attendu que nous mettions en images les données et les conclusions de leurs recherches sur ces équipes de soin. Nous comprenions qu’on attendait de nous des images au service de l’institution soucieuse de sa visibilité, mesurée à l’aune de la circulation des travaux qui émanent de sa maison. Il fallait des images calibrées pour circuler fluidement et efficacement dans les réseaux médiatiques de l’académie et si possible aussi au-dehors, dans un espace public fantasmé.

Nous avons sincèrement essayé de faire ces images, nous disant que nous trouverions à les aimer en dépit de leur origine instrumentale. Nous avions aussi l’espoir follement ambitieux de penser que nous pourrions jouer sur tous les tableaux, en élaborant une sorte de poupée gigogne de l’attention pour enchâsser les unes dans les autres différentes approches, théoriques et sensibles, de ce que nous documentions — « mobiliser des connaissances » la fleur au fusil, en infléchissant le positivisme académique avec les doutes éthiques d’une approche documentaire du réel. Nous avons même envisagé de faire un film latourien : notre grande enquête engloberait non seulement celle des soignant·e·s mais aussi celles que les chercheur·e·s menaient à leur sujet, codant le tout pour comprendre les moments de transmutation d’un geste en signe et sa circulation, à la fois dans le système de santé mais également dans celui des articles de nos chercheur·e·s qui en analysaient l’efficience.

Un burn-out collectif plus tard, nous avons finalement et discrètement largué les amarres de la commande et abandonné nos tentatives désespérées d’y tenir autant qu’à nous-mêmes. Nous avons continué de filmer en posant modestement notre regard là où il semblait que quelque chose se passait hors de sa formulation par la machine du soin : sans grilles d’évaluation, sans notes, sans référencement, auprès des présences. Nous avons prêté attention à ce qui est par le fait même invisibilisé par la pensée communicante immanente aux systèmes qui organisent le travail. Notre accompagnement opérait en ruptures : rétif quand nous sentions en filmant qu’on nous mettait sur des « rails », patient quand nous sentions au contraire une émergence du soin qui échappait aux hiérarchies, aux descriptions de tâches, aux fonctions. Ainsi, Walson Désir, le préposé à l’accueil dont l’écoute active et tendue confine à la consultation psychosociale ou encore Victor, plus gardien du temple que de la sécurité.

Figure 3

Les questions de Marion, nous les retrouvions au montage. Comment monter une scène pour qu’on saisisse la qualité d’attention qui s’y déploie, telle qu’elle a pu retenir notre regard, chaque coupe opérant un relais de la composante « soignante » de la mise en images ? Au-dessus de l’épaule de la clinique, silencieuses mais présentes, nous en pensions quelque chose de ce qui se jouait sous nos yeux, la consistance des gestes du soin, simples en apparence mais inscrits dans un entrelacs compliqué de forces et de contraintes institutionnelles.

Depuis, d’autres interrogations ont émergé, leur sédimentation successive signalant autant l’évolution de notre pensée que les tâtonnements de ce travail de montage. Si nous nous étions demandé comment faire l’image des autres en évitant les risques de la capture, nous devions lutter pour éviter les exigences du bien communiquer qu’on attendait de nous en retour de l’autorisation de filmer qui nous était donnée. Intuitivement et confortées par ce que nous savions aimer du cinéma, aussi parce que nous sommes des mauvaises têtes, nous avons résisté à produire des formes lisses et communicantes, nous méfiant de la manière qu’elles ont de fixer le réel au prix de l’arasement de ses questions et de ses incertitudes. Ces fluidités trompeuses de la communication nous semblaient redoubler l’idéal de circulation qui gouverne le système de santé, où chacun·e est envoyé·e de référence en référence, sans place ni temps pour déposer ce qui bloque. Avec ce refus est venu aussi l’espoir, le sens de nos images advenant d’une discontinuité assumée.

Plus récemment, nous nous sommes demandé comment lancer ce film dans le monde alors même que nous connaissons ses fissures et ses failles sans pouvoir les colmater. Comment le confier aux regards ? Notre souci tient à la fragilité de nos images : faites avec les moyens du bord, elles se tiennent sur une sorte de seuil où il n’est jamais certain qu’elles fassent image, justement, ni qu’elles puissent opérer dans un circuit du visible bien balisé.

À ce point-ci, c’est bon d’évoquer un souvenir que raconte souvent Fernand Deligny, cet éducateur poète qui a passé sa vie à suivre le tracé sinueux de grands adolescents autistes pour faire avec eux une vie à l’écoute de la forme implicite de leur matière d’être. Il se souvient donc de lui, petit, accroupi sur un chemin de terre ; il essaie de faire une vague dans une flaque d’eau avec le plat de sa main. L’enfant Fernand s’abstrait dans la contemplation fascinée de cette main qui appuie sur la surface qui résiste, cette main qu’il finit par ne plus ressentir comme étant la sienne, devenue un élément du monde, agissant dans le vent à la surface de l’eau. À propos de cette vague et de la main de Deligny, Marie-Josée Mondzain écrit : « la vague met la main à l’épreuve de l’hétérogène sans espoir de maîtrise ni de connaissance[2] ». C’est agir la matière sans chercher à la dominer.

Dans le travail des images à faire et à monter, nous nous sommes finalement abandonnées à cette épreuve de l’hétérogène. Chaque moment de filmage s’est négocié au cas par cas, sans credo ni méthode affirmée mais sans nonchalance non plus. Le montage, aussi, a été un très long processus qui a consisté pour une grande part à ne pas essayer de masquer ce qui avait failli ou fait défaut mais à arbitrer entre assumer ou abandonner des images, des plans, des séquences. D’un fleuve long de 2 h 45, nous sommes arrivées à une vingtaine de minutes que nous avons redéployées en un peu plus de 36 minutes, celles que les filles de Kabane ont regardées. Accepter nos images a été un processus actif qui nous les a fait reprendre et reconsidérer de nombreuses fois, sur une période de cinq ans. En songeant à les confier à des audiences élargies, ce long processus s’apprête à trouver un relais, autonome et incertain.

La pensée de Marie-José Mondzain nous a soutenues tout au long de ce processus, jusqu’à maintenant alors qu’il touche à sa fin; une expression, particulièrement, nous a guidées : « images zonardes ». Elle l’a forgée pour nommer les images qui se refusent à la pleine visibilité des formes communicantes. Cette idée vient de son étude de ce qu’elle appelle « les sources byzantines de l’image[3] », soit les effets jusqu’à nos jours d’une invention conceptuelle des Pères de l'Église dans les premiers siècles du christianisme : en même temps qu’ils instauraient une liberté, celle de représenter (le corps du Christ), ils en ont strictement délimité l’espace pour établir les conditions de cette liberté, toute représentation devant servir l’Église.

Mondzain défend que c'est ce double geste d’une émancipation de la représentation et de son contrôle qui a fondé l’iconocratie dont émane le capitalisme, en arraisonnant l’image au pouvoir de l’Église, le pouvoir du visible à celui du politique. Dans ce détournement, quelque chose de l’image est confisqué, quelque chose qui a à voir avec son indétermination : l’image, écrit Mondzain, « la semblance d’un sensible sans être dont l’indétermination radicale ouvre l’imagination des possibles[4] ». Et c’est cette radicale indétermination, confisquée par l’iconocratie, qu’il faut toujours chercher à réactiver dans toute sa virulence. Une image qui échappe au pouvoir iconocrate, c’est celle qui porte quelque chose qui n’est pas visible, qui se soustrait à la visibilité ou la déborde.

Pour penser la restitution possible de leur indétermination aux images, Mondzain élabore la notion de « zone » : « Je propose d’appeler “Zone” cette place singulière de l’image au coeur du visible lui-même, zone où la temporalité n’est plus soumise à l’ordre irréversible du cadre socio-historique, zone qui échappe à tout lieu localisable et fixe, à tout principe de non-contradiction. La zone imaginale est le hors-champ du visible immanent au visible lui-même. Aussi, ai-je appelé l’image, la “zonarde”. La zone est, ainsi, chez Pasolini, cette image sur l’écran qui vient fugitivement nouer l’espace du déchet à celui de la promesse, de l’espace du désert à celui de l’émancipation[5]. » Une image zonarde entre déchet et promesse, ça nous parlait.

Figure 4

L’enjeu, pour nos images, n’était donc pas de produire une bonne représentation, transparente et univoque, des milieux que nous avions documentés, de leurs soignant·e·s et leurs usager·ère·s. Pour rendre justice à ce qui nous était confié — leur image —, il s’agissait plutôt de faire en sorte que les nôtres d’images accompagnent et relaient leurs échappées hors des injonctions à faire bonne figure — les amplifient ou les fabulent.

Notre travail et les images qu’il a fait advenir sont animés par le refus de la confiscation de cet invisible indéterminé pulsant entre déchet et promesse. Nous nous sommes appuyées sur elles pour trouver des lignes de fuite le long desquelles penser le soin. Dans le système de santé, il est conçu par le prisme de son « accès » avec l’idée qu’il suffit de se connecter au réseau pour que ça opère, pour être soigné·e. Cette question de l’accès est devenue une fin en soi et la circulation — de référence en référence, de médecin en examens en spécialistes — sa figuration. Le fait que le système ne se pose pas la question du soin dans tout son déploiement, jusque dans l’informel, n’implique pas que les personnes sur le terrain ne se la posent pas. Elles continuent de se la poser, ou plutôt celle-ci continue de se poser à elles, c’est la vie, obstinée et débordante, avec laquelle on ne peut que se coltiner.

Il reste que le dispositif qui l’encadre dépossède la relation du soin de tout imaginaire politique, chacun·e étant saisi·e individuellement dans des postures découpées a priori et en dehors desquelles on ne saurait se tenir : la posture de la victime (pauvre, malade, dans le besoin), celle du fautif à corriger (alcoolique récidiviste, consommateur de drogues, celui qui perd ses médicaments ou celle qui pose trop de questions) ou encore celle de la sauveuse charitable (le soignant, le travailleur social, le bon doc, le bon flic), éternel triangle mortifère. Ça ne veut pas dire qu’il n’existe pas de bon doc, de bon flic, de victimes ou de patient·e·s réfractaires mais que les connexions avec un hors-champ autre sont rompues. Il est donc pratiquement impossible pour une personne prise dans ce dispositif de formuler quoi que ce soit sur un autre registre que celui qu’on lui assigne au risque, sinon, de l’inaudibilité ou de la culpabilisation.

*

Le soir de la projection de Sur les soins en présence des amies de Kabane, la fragilité de nos images nous apparaît de nouveau, douloureuse. Nous sommes prises d’inquiétude. La discontinuité que nous avions appris à aimer semble soudain couper la parole aux personnes mêmes que nous voulions écouter. Nous ne retrouvons plus les mots, les gestes, les postures physiques et éthiques que nous désirions confier aux regards. Peut-être ont-ils sombré dans la tentative de produire une continuité à tout prix. Face aux amies, nous décidons d’arrêter là cette course, que la tentative de film disparaisse pour que restent seulement le récit de sa fabrication et l’assemblage composite du site internet, lieu du déploiement de ces images ébouriffées et pléthoriques.

Figure 5

Parties annexes

Notes biographiques

Anne Lardeux

Anne Lardeux travaille avec des matériaux indéfinis pour soutenir des gestes non professionnels mais portés par un désir formel. Elle arrive dans un milieu, s’y installe pour s’activer avec celles et ceux qui le veulent bien et selon les moyens du bord. D’une maille en tirer une autre, un chapeau pour couvrir plusieurs têtes, ce sont les principes flous de son implication dans différents groupes. En ce moment, c’est à Club Ami, un Centre d’accueil thérapeutique situé dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal, qu’on la trouve. Elle a publié son premier roman Les mauvais plis aux éditions de L'Oie de Cravan (Montréal, 2021) qui a été traduit et publié par Coach House Books (The second substance, Toronto, 2022).

Suzanne Beth

Avec le Japon en tête et le souci de la durée, Suzanne Beth s’intéresse aux pratiques d’entretien du monde matériel comme immatériel qui enrayent sa dévastation.

Notes

-

[1]

Disponible sur https://media-labdoc.uqam.ca/quest-ce-que-cest/ (consultation le 20 février 2023).

-

[2]

Marie-José Mondzain, Confiscation. Des mots, des images et du temps, Paris, Les liens qui libèrent, 2017, p. 187.

-

[3]

Marie-José Mondzain, Image, Icône, Économie. Les sources byzantines de l'imaginaire contemporain, Paris, Seuil, 1996.

-

[4]

Ibid., p. 152.

-

[5]

Marie-José Mondzain, L’image est une affaire de zone, Noisy-Le-Sec, Éditions D-Fiction, coll. « Frontiers », 2014, p. 50.

Liste des figures

Figure 1

Figure 2

Figure 3

Figure 4

Figure 5