Résumés

Résumé

Après une thèse en Sorbonne portant sur l’application de la pensée de Pierre Bourdieu aux sciences de l’éducation, suivi de sa participation à la fondation de la recherche en communication des organisations dans les sciences de l’information et de la communication (SIC) françaises, Béatrice Galinon-Mélénec a inscrit ses recherches en anthropologie de la communication. Ce virage l’a conduite à fonder le paradigme de l’ Homme-trace. Dans ce qui suit, Béatrice Galinon-Mélénec revient sur son parcours et explique comment elle a abouti à une anthroposémiotique de la trace qui s’appuie sur une perspective anthropologique et coconstructiviste pour proposer une lecture des signes en tant que conséquences d’interactions entre « corps-trace » et « réalité-trace ». Elle précise également sa définition de la trace en tant que conséquence et celle de l’indice, de la marque et de l’empreinte au regard de la trace. Enfin, la chercheure explique sa vision de la recherche et des méthodes d’enquête aptes à saisir la complexité du réel à travers des « conséquences-traces » diversement accessibles aux humains.

Mots-clés :

- Béatrice Galinon-Mélénec,

- traces,

- Homme-trace,

- anthropologie de la communication,

- anthroposémiotique

Abstract

Following her doctoral thesis at the Sorbonne on the application of Pierre Bourdieu’s thought to Educational Sciences, and her involvement in establishing the communication of organizations as a research orientation in the Communication Sciences in France, Béatrice Galinon-Mélénec anchored her research in Communication Anthropology. This shift led her to found the Homme-trace (Human-Trace) paradigm. In this discussion, Béatrice Galinon-Mélénec looks back on her career path and explains how it lead her to an anthroposémiotique de la trace (human communication of the trace) based on an anthropological and co-constructivist perspective, a proposal offering a reading of signs seen as consequences of interactions between the “body-trace” and the “reality-trace”. It also clarifies its definition of the trace as a consequence, as well as one of indication, brand and footprint in relation to the trace. Finally, the researcher explains her vision of the research and investigation methods capable of capturing the complexity of reality through the “trace-consequences” that are variously accessible to humans.

Keywords:

- Béatrice Galinon-Mélénec,

- traces,

- Human-trace,

- communication anthropology,

- anthroposémiotique

Corps de l’article

Propos recueillis par Julien Péquignot, ses interventions sont en caractères gras.

Béatrice Galinon-Mélénec a fondé le concept d’ Homme-trace ( Ichnos-Anthropos ). Au cours d’une carrière protéiforme, elle a fédéré des réseaux de recherche autour des questions de traces, de signes situés dans la secondéité de processus complexes et de la communication interpersonnelle analysée à partir de l’interaction « corps-traces ». Refusant le scientisme et prônant l’interdisciplinarité, elle a fondé le Research International Group: Human Trace puis le E. Laboratory On Human Trace Complex System Digital Campus (UNESCO) . De plus, elle édite la série d’ouvrages collectifs L’Homme-trace chez CNRS Éditions depuis 2011. De Yves Jeanneret au Groupe NU, de Fabienne Martin-Juchat à Louise Merzeau et beaucoup d’autres, elle a mobilisé la communauté des sciences de l’information et de la communication pour penser les traces, l’humain, l’humain en tant que trace, en tant qu’interactions de traces. Aujourd’hui professeure émérite, elle revient sur les implications épistémologiques et les conséquences méthodologiques de ses travaux à l’occasion d’un entretien téléphonique réalisé le 22 octobre 2019.

Alors j’aime bien commencer, si cela vous va, par une présentation, votre parcours, pour savoir par où vous êtes passée et savoir comment vous en êtes arrivée à la question de la trace. J’ai vu que c’était en 2010, lors d’un séminaire au CELSA…

Quand je situe le premier séminaire du réseau l’Homme-trace au CELSA en 2010, je fais référence à ce qui va donner lieu à l’édition du premier volume de la série du même nom que je dirige chez CNRS éditions. Celui qui lui a précédé, en 2009 à l’université du Havre, portait sur les traces numériques et réunissait des chercheurs de laboratoires normands en sciences humaines et sociales (SHS) et en informatique. Cette dynamique est à l’origine de la création du réseau RIGHT ( Research International Group: Human Trace ). L’organisation d’un séminaire au CELSA l’année suivante m’est apparue naturelle dans la mesure où je souhaitais associer à mes recherches Yves Jeanneret, alors directeur du GRIPIC [1] , spécialiste de l’écriture et abordant le numérique en tant qu’écriture et les écrits d’écran comme des médias. Depuis, Yves Jeanneret a toujours été associé à cette dynamique de recherche sur la trace et a participé à tous les ouvrages de la série que j’ai publiés jusqu’à notre passage à l’éméritat. Mes rapports avec le CELSA sont anciens. Ils datent de 1993, année où je contribuais, avec Jean-Baptiste Carpentier, à l’expertise des sciences de l’information et de la communication (SIC) par le Comité national d’évaluation (CNE). J’y suis allée souvent à l’époque où j’étais élue au CNU, et, en tant que président de la section 71 du CNU, Jean-Baptiste Carpentier proposait le CELSA pour nous réunir. Celle qui lui succéda à la direction du CELSA, Véronique Richard, fut ma présidente d’HDR, ce qui contribua à la continuité du lien et me permit d’en tisser d’autres ultérieurement, notamment avec Emmanuel Souchier, lui-même sur le chemin des écritures et de l’analyse du pouvoir de ceux qui maîtrisent toutes les facettes du numérique.

Mais pour répondre à votre question, au départ, je suis économiste. Plus exactement, au tout début, j’ai fait de l’économétrie, c’est-à-dire du quantitatif, des mathématiques et des statistiques appliquées à la macro-économie (celle qui sert aux gouvernements à décider des politiques économiques) et du droit. Ce double cursus a duré deux ans et constitue ce que, à partir de 1973, le ministère a nommé « DEUG » (Diplôme d’études universitaires générales); je me suis alors orientée vers la micro-économie (la gestion d’entreprise). À Toulouse 1, je suivais les cours de Jean Vincens, professeur qui a contribué à développer les relations entre économie du travail et économie de l’éducation et qui a fondé le laboratoire interdisciplinaire de recherches sur les ressources humaines et l’emploi à Toulouse 1. Il m’a proposé de me diriger en thèse – dont l’objet était le « capital humain » –, thèse que je n’ai pu poursuivre pour des raisons familiales. J’ai donc abandonné la recherche pour être « contractuel ingénieur assimilé CNRS » à l’université de Pau, où je dirigeais un service de formation continue et où j’étais chargée de mission pour les relations université-entreprises.

Je participais alors à un groupe de recherches interdisciplinaire dirigé par un professeur en physique-chimie, Jean Deschamps, dont on pourrait dire qu’il est un savant passionné par l’épistémologie des sciences. Ma participation à ce groupe m’a permis d’entendre de près Edgar Morin, Bernard d’Espagnat, Hubert Reeves, Yves Coppens, Isabelle Stengers , Jean-Louis Lemoigne. Mon intérêt pour la notion de complexité ainsi que pour les migrations des concepts à travers les disciplines vient de là. Stimulée par cette dynamique intellectuelle, j’en suis venue à m’interroger sur les manières de mettre en place des actions qui étaient censées changer les comportements des acteurs au chômage. J’ai proposé l’application de la pédagogie du projet et ai voulu faire une thèse pour en analyser les processus et les effets. La thèse s’effectuant à l’université Paris-Descartes sous la direction de Gabriel Langouet – devenu depuis professeur en sociologie –, j’en suis venue à découvrir Pierre Bourdieu, « le pape de la sociologie » de l’époque. Cette rencontre intellectuelle m’a profondément marquée et les recherches que j’ai conduites par la suite en portent la trace.

À Bordeaux 3, où j’ai été nommée en 1989 maître de conférences en SIC pour soutenir le développement de la recherche en communication d’entreprise, j’ai découvert que beaucoup d’enseignements portaient sur l’« École » de Palo Alto. J’ai immédiatement porté mon intérêt sur Erving Goffman – parce qu’il était édité par Bourdieu. L’influence de Goffman est très importante dans ma pensée en ce qu’elle m’a conduite à l’analyse des micro-situations de recrutement dans les organisations. J’ai gardé de Bourdieu les notions d’ habitus , d’intériorisation de l’extériorité, d’extériorisation de l’intériorité, etc., que j’ai formulées différemment pour fonder mes développements sur les « signes-traces » (cf. Galinon-Mélénec , 2013). De 1989, où j’ai été nommée MCF en sciences de l’information et de la communication, à 1997, date de mon Habilitation à diriger des recherches, j’ai participé à la revue Communication des Organisations (fondée en 1992) et au Groupe de recherche sur la communication organisationnelle (Org&Co; créé en 1994). Ces réseaux et ces publications – auxquels je participais activement – produisaient des recherches qui visaient à éclairer la pratique des acteurs. Ma nomination en tant que professeur à l’université du Havre en 2002 m’a conduite à créer un pôle en SIC identifié différemment. Vous connaissez la suite.

C’est extrêmement éclairant. J’avais justement des questions justement liées aux étapes que vous décrivez, par exemple sur le fait que vous soyez à la fois dans une très grande compacité systémique – vous citez par moment, pour vous en détacher, Shannon et Weaver – et en même temps très sociologue, alors que ce sont des approches que l’on peut avoir tendance à opposer.

Comme je vous l’indiquais à l’instant, mes premières années d’études universitaires furent imprégnées par l’enseignement de la macro-économie et de son analyse systémique, des mathématiques, des statistiques, de l’informatique et de la gestion, ce qui signifie que la théorie mathématique de l’information de Shannon y avait sa place : d’une part parce qu’elle contient une formalisation mathématique et, d’autre part, parce qu’elle fait référence à l’information, laquelle est centrale pour tout ce qui concerne les choix, du consommateur comme celui du « décideur ». Enfin, le diagramme du système général qui schématise la relation émetteur-message-canal-bruit-récepteur se trouve encore aujourd’hui en bonne place dans les manuels qui forment les gestionnaires des organisations en France. Or, depuis ma formation d’économiste et de gestionnaire, j’ai emprunté un cheminement sociologique qui m’a conduite vers la communication interpersonnelle, conçue comme une relation dont j’ai cherché à présenter les fondements dans des termes que les gestionnaires nomment parfois le « jargon sociologique », mais que j’essayais de rendre le plus « digeste » possible pour eux. Je ne me suis peut-être pas assez expliquée sur ce point, ce qui a pu être l’occasion de raccourcis qui ont provoqué des malentendus.

C’est intéressant parce que, quand on lit système, systémique, on a tendance à penser à ça, et vous, ce que vous proposez, c’est une redéfinition du terme même de système ou de systémique dans les sciences de l’information et de la communication.

Je ne sais pas s’il est juste de dire que je redéfinis « le terme même de système ou de systémique dans les SIC ». Ce que je peux dire, simplement, c’est qu’il me semble que l’apport spécifique des universitaires à la société consiste à l’aider à penser la complexité des questions auxquelles les contemporains sont confrontés. Or, dans la mesure où l’interconnexion des systèmes ne cesse de s’amplifier, cette aide ne peut, de mon point de vue, que passer par des interactions transdisciplinaires permanentes et la volonté de faire émerger une pensée intégrative en constante évolution. C’est pourquoi j’ai entrepris de positionner les SIC dans une matrice plus large avec le E. Laboratory On Human Trace Unitwin Complex Systems Digital Campus UNESCO. Si cette initiative continue à conquérir davantage de chercheurs en SIC, je pourrai continuer à espérer une co-évolution réciproque des chercheurs investis dans cette démarche transdisciplinaire.

La question est justement sur la définition du système comme étant quelque chose d’étanche, d’une forme de fermeture sur lui-même…

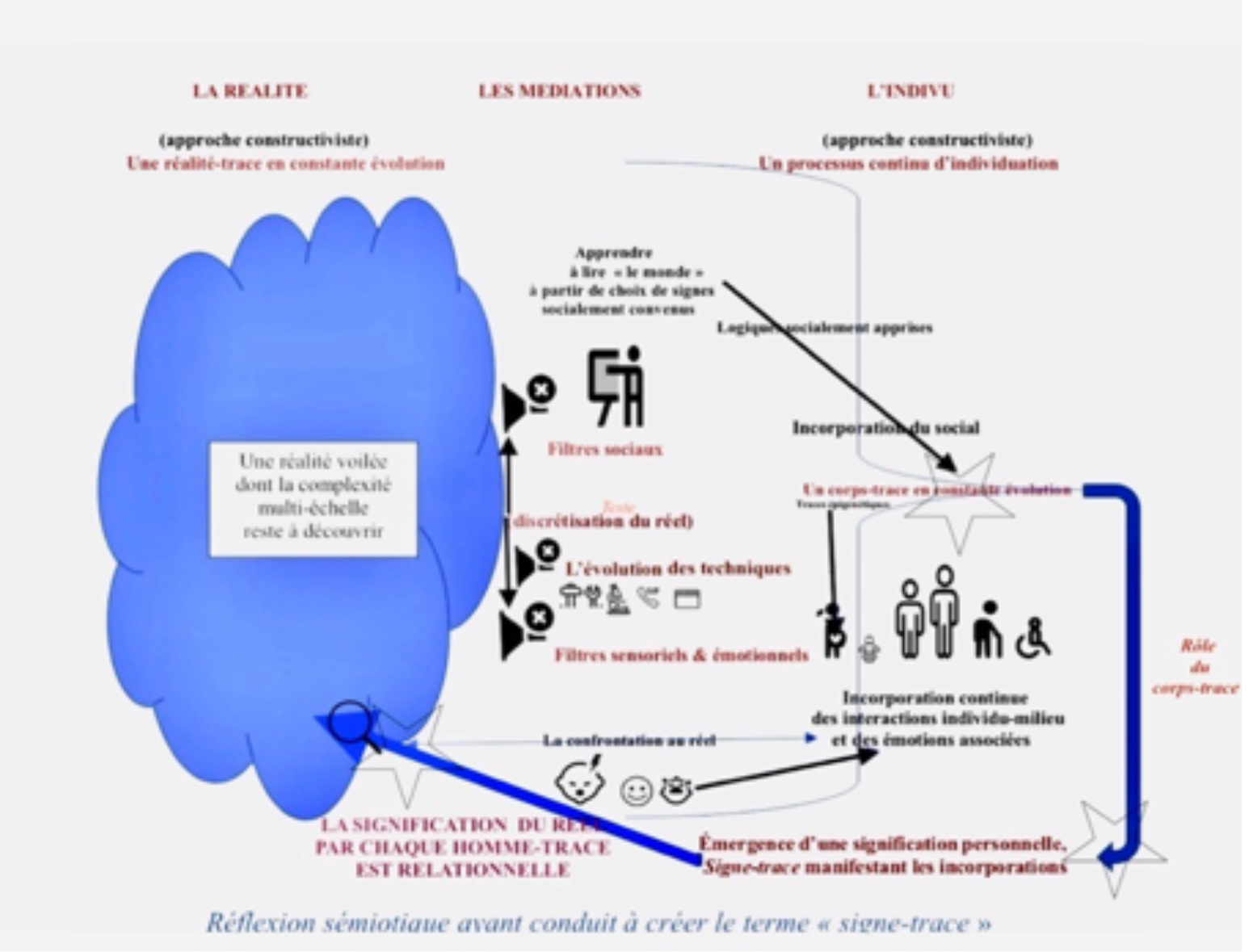

La modélisation sous forme de système présenté en Figure 1 [2] n’est close que pour des raisons didactiques, mais cette vue est limitée au regard de nos hypothèses sur la complexité d’une réalité inaccessible à l’humain. Le système proposé dans le paradigme de l’Homme-trace n’est pas étanche aux autres systèmes. C’est un peu comme si vous me disiez que le système sanguin est clos par rapport aux autres systèmes. Je ne suis pas médecin, mais il me semble que, même s’il est d’une certaine manière clos, c’est quand même lui qui régule l’organisme tout entier en permettant l’acheminement vers les cellules de l’organisme des divers éléments qu’il reçoit du tube digestif, des poumons, etc. Mon « combat », c’est justement de montrer que tous les systèmes sont interdépendants. Pas clos : en interactions permanentes, et cela à toutes les échelles. La figure que j’ai présentée en 2014 lors de la labellisation du E. Laboratory On Human Trace Complex Systems Digital Campus UNESCO (Figure 2) visait à donner des exemples de cette complexité multi-échelle.

C’est en effet ce qui transparaît de la lecture que j’ai pu faire de vos travaux. À ce propos, je pensais commencer par une synthèse que vous proposez dans le troisième tome de L’Homme-trace : « la trace n’en vient à exister qu’à partir d’interactions; sa perception et son interprétation sont limitées par au moins cinq préalables : la discontinuité , le présupposé interprétatif , l’ implicite temporo-causal et les processus d’identification liés à l’ inscription mémorielle » (Galinon-Mélénec, 2015, p. 20). Je pensais d’abord vous demander de préciser ces préalables, par exemple la discontinuité.

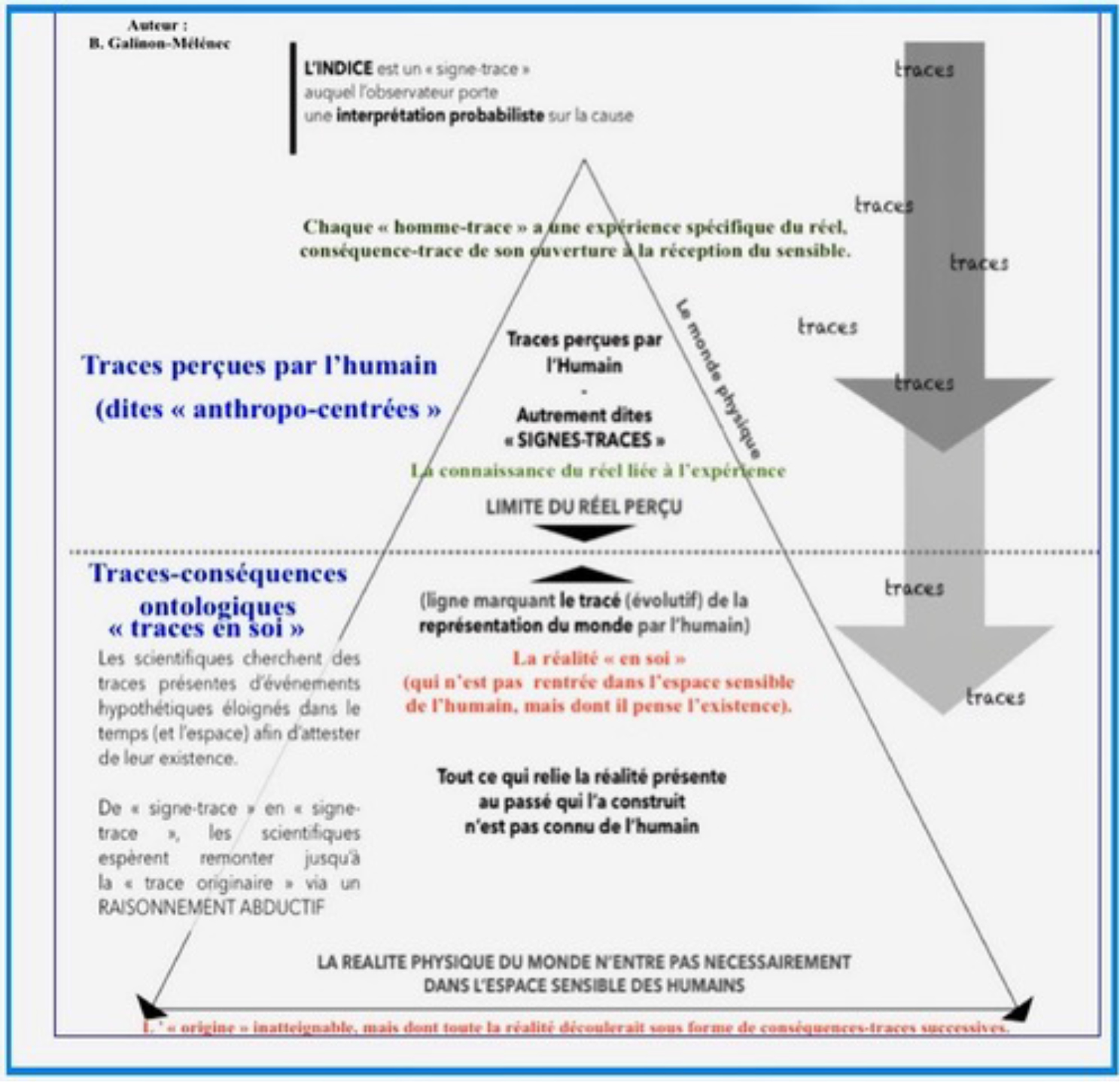

Pour moi, le monde, considéré à toutes les échelles possibles, est dans un continuum de conséquences. À partir du moment où un individu nomme « trace » quelque chose, il repère l’une de ces conséquences. La conséquence existe en tant que telle, même s’il ne la perçoit pas. Quand il la perçoit et la nomme en tant que trace, cela résulte d’une approche anthropocentrée au sens où il « institue », au titre d’homme pensant, une partie du réel en tant que trace. Pour faire cela, il opère une discontinuité, il découpe le réel, il le discrétise. Cette partie du réel qu’il capte – par son corps-trace – lui apparaît comme un signe qu’il nomme « trace », alors que, pour moi – puisque je pose comme axiome que tout le réel est ontologiquement conséquences-traces et donc « traces en soi » –, ce qui apparaît à ses yeux doit être nommé plus justement « signe-trace » (ce qui est, dans ma taxinomie, synonyme de « trace anthropocentrée »).

C’est ce qu’effectivement vous nommez discrétisation dans vos schémas (Figure 1) et je me demandais si vous seriez d’accord pour dire que l’on est dans le même ordre que ce que Sylvie Leleu-Merviel (2016) peut appeler les « diaphories » par exemple.

Le grec diaphora signifie « différence » et, si vous lisez attentivement ce que j’ai écrit – par exemple dans l’ Odyssée de la trace (Galinon-Mélénec, 2020a) , ouvrage qui synthétise quelques-uns de mes travaux –, vous verrez que, chez moi, la notion de différence est centrale, notamment quand il s’agit de présenter ce qui fonde la différence dans chaque homme-trace et, de là, dans sa relation au réel (au noumène inaccessible dans sa complexité) qu’il expérimente à partir de la relation de son corps-trace à la réalité. Quand Sylvie Leleu-Merviel (2017a, p. 68, tableau 4.2) reprend les trois définitions diaphoriques de Luciano Floridi , elle précise également que les données de niveau 1 sont des diaphora de re . Je suis donc d’accord avec elle, comme sur de nombreux points d’ailleurs. Si l’on veut simplifier la définition de nos différences, nous dirons que, pour elle, le champ d’application est l’information; pour moi, c’est la communication. Nous sommes de ce point de vue complémentaire, ce qui nourrit la dynamique du E. Laboratory On Human trace Complex Systems UNESCO qu’elle codirige maintenant avec moi.

Mais sur ce principe-là, quand on essaie de reconstituer l’activité sémiotique pour aller vite…

… oui nous avons à peu près le même schéma, le schéma en triangle que je vous ai envoyé (Figure 3). Elle a un schéma à peu près équivalent dans son ouvrage publié chez ISTE La traque informationnelle (Leleu-Merviel, 2017a, p. 140).

Oui avec tout le système sur les capta…

Oui.

Alors si l’on continue sur les cinq préalables : vous parlez du présupposé interprétatif, je vais y revenir plus tard au moment d’aborder le problème de la perception/interprétation, parce que j’ai plusieurs questions sur le sujet. Ensuite, il y a l’implicite temporo-causal, que je voudrais préciser un peu. Quand je vous lis, comme, par ailleurs, vous vous référez parfois à Kant, j’entends « structure de l’entendement ». Mais j’ai peut-être complètement tort?

Pour Kant, on ne peut pas connaître la réalité en soi (nouménale). Comme le montre la Figure 1, nous distinguons ce qui est accessible au « corps-trace » et ce qui ne l’est pas. Si, pour expliquer les rapports de l’humain au réel, on fait appel au terme entendement pour signifier les limites de la raison, je suis en effet de ce côté-là, comme en témoigne aussi la Figure 1. Cela dit, le terme entendement étant polysémique, je ne l’utilise pas, ou rarement, et ce, après avoir expliqué sa signification en contexte.

Pour la dimension implicite temporo-causale de la notion de trace, je veux dire que cette notion en recouvre d’autres. La plupart du temps, quand une personne nomme « trace » quelque chose, c’est qu’elle lui semble subsister du passé, ce qui relève à la fois de l’idée de matérialité, de temps qui passe et de conséquence – la difficulté est de situer le curseur du « ça a été » quand on pense en termes d’écoulement continu du temps, en ayant en perspective sa relation à l’espace et au cosmos… Donc, à mon sens, chaque fois qu’on pense espérer signifier quelque chose, c’est en le contextualisant de manière implicite dans l’espace et dans le temps. Aussi, quand on affirme des éléments comme étant des permanences, des absolus intangibles, je suis tentée de demander plus de précisions sur l’implicite temporo-causal de celui qui est en train de porter ce jugement. Cela dit, je n’en fais rien, d’une part pour éviter de rentrer dans des questions philosophiques que je ne maîtrise pas et, d’autre part, parce que la question embarrasserait le plus souvent mon interlocuteur. Pour les étudiants qui sont conduits à se soumettre à des situations de recrutement, je préfère leur proposer une forme pragmatique de la théorie de la relativité de la signification des signes à travers l’analyse des processus d’interactions des signes-traces qui conduisent au recrutement du « bon » candidat – voir, à ce sujet, mon HDR (Galinon-Mélénec, 1998) et sa diffusion vulgarisée dans l’ouvrage Penser autrement la communication (Galinon-Mélénec, 2007 ).

Je crois que je comprends. Alors si je le redis avec mon regard qui vient plutôt de Peirce, il s’agit de la question de la secondéité, du « ici et maintenant » et de l’existant au sens de Peirce, c’est-à-dire quelque chose qui n’est pas de l’ordre du vague ni du général.

Pour Peirce – dont je ne suis pas un lecteur expert –, le signe résulte d’un processus. Il en est de même pour moi. Pour moi aussi le signe est second, mais ce qui m’intéresse, c’est sa genèse pour chaque individu qui, de par son corps-trace (résultat de son histoire), s’inscrit dans la différence. Si la réalité-trace fait signe pour moi à certains endroits, c’est parce qu’elle émerge à partir d’une rencontre entre elle et moi, entre elle et l’ Ichnos-Anthropos que je suis. L’apprentissage qui permet de dire le monde dans des formes socialement déterminées doit être intégré dans un processus dynamique qui englobe plus largement le vécu de l’individu (cf. Figure 1), qui est d’une part unique et, d’autre part, trop complexe pour être contenu dans le dicible, ce qui fait que, pour moi, les points de vue que chaque homme-trace a de la réalité peuvent toujours être mis en cause par son voisin. Cependant, quand leurs différences s’ajoutent, on n’atteint pas pour autant la totalité du réel. Ce n’est pas en ajoutant des points de vue (qui sont associés à une discrétisation de la réalité) que l’on peut espérer pénétrer la complexité de la réalité-trace qui, selon nos axiomes, est inaccessible à l’humain. Il me semble que cette explication recouvre en partie le point de vue Peirce (2002) dont, je dois l’avouer, je ne suis pas spécialiste, bien que j’ai toujours lu avec intérêt les ouvrages de Claudine Tiercelin (1993) à son sujet.

Dans mon contexte, l’indice ne peut exister sans son objet, cela me semble recouper ce que je dis en indiquant que l’indice ne peut exister sans postuler l’existence de traces ontologiques (la réalité) indépendantes. L’individu qui, inscrit dans la différence de son corps-trace, en éprouve l’existence à partir d’un scénario relationnel, pose que cette trace est l’indice d’un autre existant auquel il n’a pas directement accès. Cela étant dit, dans mes publications, quand j’aborde la question de la secondéité du signe par rapport à la trace, mes travaux réfèrent plutôt à Derrida (en particulier : Derrida, 1994), et ce qui fait ma différence par rapport à ces deux auteurs, c’est l’intégration du « corps-trace » dans l’analyse des processus d’émergence de la signification du réel pour un individu donné. L’incorporation par chaque individu des significations conventionnelles de signes socialement construits n’est pour moi qu’une partie de ce qui est incorporé par un corps-trace, et encore faut-il, pour comprendre les modalités de l’incorporation, les relier aux autres paramètres présentés dans la Figure 1 (dont l’émotion et l’affect).

D’accord, je vais revenir là-dessus. Je finis sur les préalables : ensuite il y a les processus d’identification liés à l’inscription mémorielle.

En ce qui concerne l’inscription mémorielle, quand je l’évoque dans L’universalité de la trace (Galinon-Mélénec, 2011d), j’évoque les traces de traces, par exemple les enregistrements vidéo ou audio, qui sont associés à une inscription matérielle dans un « artefact ». Entrent dans ce registre les lettres, les livres, les journaux, les émissions de télévision, etc., autant de médias qui portent en eux la trace des systèmes qui les produisent. Mais il y a d’autres contextes d’application. Si le contexte d’application est le corps, il y a une inscription mémorielle dans le corps, dans la matière-corps, et c’est cette inscription mémorielle dans la matière-corps qui s’active au contact de la réalité, et qui lui donne sens. Cette inscription mémorielle du corps peut être perturbée, comme dans le cas de la maladie d’Alzheimer. Les connexions se font difficilement. Tout ce qu’a intégré le corps-trace de la Figure 1 perd sa dynamique relationnelle : les mots manquent, ce qui est perçu du réel n’a plus d’écho dans l’entourage. Le dernier bastion reste alors, semble-t-il, l’émotion, levier qui permet à la musique d’entrer dans l’arsenal thérapeutique pour apporter sa part d’apaisement au malade, et le toucher, qui permet d’apprécier l’attention des accompagnants. Ce bastion, quand il est provoqué à mauvais escient, est toutefois susceptible de provoquer des réactions de violence non contenues…

D’accord. Je reviendrai sur la façon dont cela s’inscrit dans le corps et sur les questions de la matérialité et de la sémiotisation, mais je continue à partir de là. Vous dites à plusieurs reprises, dans vos ouvrages, que tout signe est par définition un signe-trace puisque résultant de quelque chose, donc second comme vous le disiez à l’instant. Lorsque vous énoncez que « toute Res est par essence trace, car elle est un résultat d’autre chose dans la mesure où l’on pose que rien ne naît ex nihilo » (Galinon-Mélénec, 2015, p. 11 – reprend Galinon-Mélénec, 2014) en repartant d’Anaxagore par Lavoisier, cela est-il applicable par définition au signe, au signe-trace?

Quand j’ai commencé, dans les années 1990, à parler de « signes-traces [3] », j’ai senti une forte résistance à entendre ce que je proposais, sans doute parce que la sémiotique avait acquis ses lettres de noblesse conceptuelles et que j’apparaissais comme illégitime en tant que chercheure, non issue de la philosophie et travaillant sur des questions de terrain, comme celles posées dans la communication interne des organisations ou dans les situations de recrutement. Depuis, cela a un peu évolué, le numéro 3 de RFSIC – la revue française des sciences de l’information et de la communication (Boutaud et Berthelot-Guiet, 2013) en témoigne.

Ma position dans le champ des SIC sur ce sujet est entendue par quelques-uns, en particulier par ceux qui ont dirigé ce numéro de la RFSIC , mais la communauté se divise toujours en deux : d’un côté, ceux qui partent du principe que remonter sans arrêt à la question de ce qu’est la Réalité à partir de la trace ne représente aucun intérêt puisque, de toute façon, personne n’a accès à la réalité intrinsèque; et, d’un autre côté, ceux qui attribuent un jugement positif à mon travail, du moins d’un point de vue pragmatique, quand je prends appui sur lui pour dispenser des enseignements pour la direction des ressources humaines en entreprise, pour la formation de formateur [4] , ou plus généralement dans les formations à finalité professionnelle.

En ce qui me concerne, il me semble que, pour des raisons épistémologiques, mon propos pourrait intéresser toute personne qui intègre la notion de trace dans ses analyses. Cependant, force est de constater, avec Yves Jeanneret (2019), que si, « pour les auteurs de L’Homme-trace, la question de la trace engage la réflexion sémiotique, parce qu’il s’agit d’un signe à interpréter », pour d’autres, « la trace est une réalité subie comme une donnée liée au substrat technique et la question qui se pose est ce que l’on peut en faire » (p. 28). Dans le domaine professionnel, mon objectif est de faire entrer une distanciation et une éthique dans les réponses que nos contemporains proposent aux questions que pose ce siècle de la trace. Pour être encore plus large, je dirais que, dans la vie quotidienne, je réponds par un silence qui se veut dubitatif aux individus qui ont la prétention d’être en capacité de pénétrer la complexité multi-échelles dans le temps et l’espace de la réalité.

Oui, et puis c’est une visée…

Oui!

C’est intéressant que vous me parliez de la communauté parce que j’avais une question à ce sujet. Elle est peut-être polémique ou un peu provocante, ou elle pourrait prêter à sourire : si on est d’accord pour dire que tout signe est un signe-trace et donc que toute chose qui appert à l’homme-trace, toute diaphorie et toute discrétisation du réel est donc un signe-trace, est-ce qu’on ne peut pas affirmer d’un certain point de vue que tout est sémiotique?

À partir du moment où on est dans une approche anthropocentrée et dans une approche de ce qui fait signe à l’homme, on peut dire que tout est sémiotique. Mais j’insiste sur le fait que ce n’est pas l’affaire de la réalité elle-même, mais celle de la relation que l’humain entretient avec elle. La question est de savoir : qu’est-ce qui fait signe à l’homme? Quelle découpe du réel fait-il à cette occasion? Et à quel homme? Et pourquoi à cet homme-là et pas à un autre? Existe-t-il une réalité qui ne fait pas signe? Mais signe à qui? Ne pourrait-on pas dire que la réalité fait signe à l’animal? Utiliseriez-vous alors le terme sémiotique ? Probablement pas, si vous considérez que la sémiotique est l’affaire de « sujets » pensants…

Pour finir là-dessus, sur la question de la communauté et des disciplines, vous parliez de formation tout à l’heure, est-ce qu’on ne devrait pas, dans un monde parfait et idéal, dans lequel on ferait des études toute sa vie, ne pas envisager des sciences humaines sociales sans sémiotique? Comment imaginer de faire des sciences sociales ou humaines sans poser la question de la communication, donc du signe?

Je suis d’accord à 100 %. C’est l’objet de mes monographies. Ce sont des ouvrages qui se veulent didactiques. Mon objectif, c’est non seulement de faire de la vulgarisation, de transmettre au plus grand nombre possible des éléments qui ont été pensés avant moi et écrits dans des formes complexes, non accessibles au plus grand nombre, mais aussi de diffuser les enseignements issus du travail sur la trace que notre communauté a constitués, notamment quand il s’agit de construire une méthode pour penser la trace ou pour prendre une distance critique vis-à-vis du numérique, dont l’usage est désormais totalement intégré au quotidien. Il me semble que cela devrait pouvoir aboutir à ce qui est arrivé à l’ouvrage La distinction de Bourdieu (1979). Son contenu a tellement été diffusé – directement ou indirectement – dans les enseignements des collèges et des lycées depuis plus de trente ans que les élèves arrivant à l’université en sont imprégnés (sans qu’ils connaissent nécessairement le nom de son auteur).

Quand je suis arrivée au Havre, je n’avais auparavant fait cours – essentiellement – qu’en formation continue (à l’université de Pau) ou en master (à l’université de Bordeaux 3 Michel de Montaigne). Au Havre, on m’a attribué les amphis de première année. J’ai été « atterrée » par le niveau des élèves qui sortaient du bac. Je ne comprenais pas qu’on me demande de faire un cours d’« épistémologie des sciences de l’information et de la communication » en amphi, à des – j’allais dire à des enfants – qui n’arrivaient pas à écrire trois phrases correctement. Puis, j’ai changé mon fusil d’épaule. Je me suis mise à partir de leurs expériences et je leur ai montré comment elles pouvaient avoir un intérêt, comment elles illustraient les modélisations plus abstraites que je leur enseignais. Beaucoup n’étaient pas sortis de la psychologie de l’adolescence et se posaient des questions sans être en mesure de lire des livres de philosophie. Aujourd’hui, quand je les rencontre dans la rue et qu’ils me disent que j’ai changé leur vie parce que j’ai changé leur regard sur les situations qu’ils vivaient alors, j’ai envie de les embrasser… mais je me contente de les remercier de m’avoir abordée pour m’exprimer cela. C’est tellement réconfortant quand on sort de la carrière en se demandant si on a été utile à quelque chose ou à quelqu’un! Je pense que si on en parle simplement, si on part d’exemples concrets, c’est comme la physique, la chimie, on peut l’enseigner à un public jeune. Vous allez me dire, « on dirait du Cédric Villani [5] à propos de l’enseignement des mathématiques » : peut-être, mais je pense vraiment que non seulement c’est possible, mais qu’un enseignement anthroposémiotique les aiderait à grandir.

C’est justement pour cela que je ne veux pas faire savant, que je ne cherche pas à faire savant, à mettre des références partout. J’ai passé ma vie à lire. Je suis imprégnée de toutes ces lectures; mais ce qui m’intéresse, ce n’est pas d’en extérioriser les traces en citant. Bien sûr, quand il s’agit de publications académiques, je prends le temps d’en retrouver l’origine en indexant le propos, mais mes lectures, qui font corps avec ce que je suis devenue avec l’expérience, sont plus utiles, me semble-t-il, quand, faisant fi de la mémoire académique, j’échange avec des personnes qui sont dans des situations pratiques qu’ils n’arrivent pas à analyser; j’ai l’impression que le temps passé à accumuler des savoirs n’est pas perdu. Cette façon de penser m’écarte des chemins où il faut produire des monstrations de savoirs… Mais je continue le mien, celui où je me sens le plus utile…

Maintenant, je voudrais préciser quelques éléments. Quand vous parlez d’attirer l’attention, « [s]’interroger sur l’interprétation à donner à un signe implique de repérer qu’il y a un pré-supposé qui attire l’ attention sur un signe plutôt qu’un autre » (Galinon-Mélénec, 2011a, p. 193), cela m’intéresse beaucoup, car je me pose la question de la dichotomie perception/interprétation, même si je dirais peut-être plutôt « production de sens » au lieu d’« interprétation ». La question que je me pose alors est la suivante : peut-on considérer qu’il y a signe s’il n’y a pas attention ?

Pour répondre le plus clairement possible à cette question, j’ai pris, dans mon dernier livre (2020a) – qui se veut être un ouvrage de vulgarisation scientifique –, l’exemple de l’enquête policière. J’y fais référence aux enquêteurs, aux policiers, sur les scènes de crime. Faisons simple : la police arrive sur les lieux où se trouve un cadavre. Le contexte laisse penser qu’il s’agit d’une « mort suspecte ». Si nous prenons le point de vue qui est le mien, toute la réalité présente est conséquences-traces. Le premier problème est que toute nouvelle présence sur le lieu produit de nouvelles traces (conséquences-trace de ce passage). Il faut protéger l’espace d’investigation, c’est-à-dire définir une limite spatiale à la scène de crime, scène dans laquelle personne ne pourra rentrer sans y être autorisé et avec le corps protégé pour éviter de créer des traces de contact. L’enquêteur va devoir faire des prélèvements – tout à l’heure, je vous parlais des capta – à partir de ce qu’il va considérer comme, si on utilise ma terminologie, des « signes-traces » à examiner – pour ceux qui préfèrent énoncer que toute la réalité visible est signe, on peut dire que toute la réalité concrète (les objets, etc., qui sont sur la scène de crime) est constituée de signes. Cependant entre deux inspecteurs qui vont être l’un à côté de l’autre, il y en a un qui va voir certains éléments dans ce réel qu’il va retenir en tant qu’indices, c’est-à-dire, selon notre définition de l’indice, un signe-trace rentrant dans un scénario, son scénario de la scène de crime, qui est un scénario dans lequel il n’était pas; ce scénario peut donc être inapproprié. Le processus qui conduit au jugement sur ce qu’il perçoit relève de la Figure 1. Ce jugement – qui provient d’une interaction entre une réalité-trace et un homme-trace – est faillible; cependant, parce qu’il s’impose à lui, il propose en première instance de les considérer comme indices et de les extraire de la scène de crime pour mieux les analyser. Remarquez bien que l’autre enquêteur à ses côtés regarde aussi la même scène de crime qui est – cela ne change pas – toujours un ensemble de signes-traces de ce qui s’est passé auparavant; eh bien, lui, il ne voit rien! Et cela parce que le processus d’inférences qui est illustré dans la Figure 1 ne fonctionne pas de la même façon pour lui. Il ne voit pas d’indice.

Pour revenir à votre question, si l’on considère que la scène de crime, la réalité, ce que nous appelons la réalité, dont on ne sait rien, cette réalité visible que l’on appelle « signe », composée pour moi de traces, le signe étant second dans l’analyse que je fais, mais premier dans l’expérience commune – méritant donc à ce titre de se nommer « signe-trace » et non pas « trace-signe » [6] . –, eh bien le fait qu’une personne, un inspecteur, appelons-le Colombo, voit un indice, un signe spécifique qu’il appelle indice et que l’autre ne voit rien, cela fait qu’il existe pour l’un et pas pour l’autre.

Mais alors est-ce que vous diriez que c’est l’attention qui va faire voir le signe-indice ou le signe tout court? Je veux dire, est-ce l’attention qui va faire signe-indice pour quelqu’un? Et on pourrait presque parler de signe-symbole dans ce cas, puisque l’enquêteur est formé, il y a une forme de convention…

De mon point de vue, l’attention résulte du processus présenté en Figure 1. Et, pour reprendre votre expression, les signes « tout court » n’existent pas dans mon analyse. Comme je l’ai indiqué dans mes définitions, l’indice existe dans le contexte d’un scénario probabiliste imaginé par un individu (compris en tant qu’illustration du paradigme de l’Homme-trace).

Dans la Figure 1, la prise en compte des interactions est plus complexe qu’il y paraît. Vous allez beaucoup trop vite! Reprenons l’exemple du policier, sur lequel j’insiste non seulement parce que c’est plaisant – si l’on en croit l’audimat, la « Médiamétrie » relative aux séries télévisées –, mais aussi parce que je m’adresse à la formation du policier [7] . S’il suffisait d’être formé, de connaître les symboles, les conventions, etc.! Dans L’Odyssée de la trace (2020a) , je relate des expériences avec des policiers formés et de jeunes stagiaires qui n’avaient jamais suivi l’école de police sur l’interprétation des signes et des indices; on a pu observer que les stagiaires candides avaient repéré des indices qui se sont ensuite avérés réellement signifiants, alors que ceux qui avaient été formés n’avaient rien vu. Toute la difficulté est que tout est extrêmement subtil. Si vous parlez du signe-symbole regardez la Figure 1 : dans celle-ci, le signe-symbole se situe en haut de la figure – dans ce qui est acquis socialement. Observez tout le reste, vous y verrez que ce qui joue dans la relation de chaque homme-trace à la réalité-trace est bien plus complexe.

Mais justement, je me disais, pour le policier qui va voir un signe-indice, très vraisemblablement, c’est une attention particulière qui lui permet de voir ce signe indice là où l’autre ne le voit pas.

Et pourquoi voit -il? Pour reprendre votre verbe. Si j’ajoute un commentaire au processus que j’ai déjà exposé et qui, me semble-t-il, éclaire ce point, je dirais que c’est parce que le signe-trace de la réalité s’« échoïse » avec ses propres traces qui sont incorporées. Et comme son histoire de vie n’est pas la même que son voisin, cela ne peut être que son corps-trace à lui, dans toute sa différence, qui voit ce que l’autre ne « voit » pas.

Alors, si l’on tire le fil, on peut considérer que les deux sont dans une forme de perception des signes qui sont foncièrement des signes-traces pour tous les deux, mais l’un des deux va avoir une attention qui va en faire des signes-indices par exemple. Mais est-ce qu’alors on pourrait considérer qu’il y a une dimension sémiotique non interprétative? Est-ce que vous êtes d’accord avec cela?

Le problème que vous posez, c’est que vous sous-entendez quelque chose en termes d’interprétation : est-il possible qu’un individu soit dans une situation, comme une plante, sans interprétation? Qu’entendez-vous par « interprétation »? Pour vous, l’animal est-il dans une sémiotique non interprétative?

Il me semble que l’on peut faire la dichotomie entre percepts et concept, ou entre inférence acritique et inférence critique chez Peirce, par exemple.

Pour un chercheur qui rappelle en permanence les limites des cloisonnements et des taxinomies, il est toujours difficile de s’expliquer, car le langage les convoque. En même temps, s’il ne tente pas de se faire comprendre, la probabilité qu’il soit compris devient nulle. Donc, il faut bien s’y résoudre… Si, en utilisant le terme inférence , vous le réduisez à sa dimension logique, je dirais qu’il découle de ce que j’ai dit précédemment : les inférences qui conduisent l’individu à avoir une perception concrète de la réalité ne s’y réduisent pas; elles sont trop complexes pour pouvoir être mises à plat (l’affect, par exemple, joue un rôle). Puis la vie est un flux incessant, ce qui fait que, instant après instant, le « corps-trace » évolue et, avec lui, les processus inférentiels qui modifient son observation de la réalité (les interactions entre réalité-trace et corps-trace sont à l’origine de la perception).

Le schéma que je vous ai envoyé est, me semble-t-il, assez clair (Figure 1). Si vous regardez la partie de droite, au milieu, vous avez des symboles humains. Le premier est une femme enceinte avec son bébé dans le ventre : ce que ce dernier reçoit génétiquement de ses ascendants est dans son corps-trace. Ça, c’est pour situer rapidement le rapport à la question de l’inné et de l’acquis. Ensuite, les figures adjacentes montrent le bébé qui grandit, qui devient adulte, qui vieillit, puis qui est en fauteuil roulant. Ça, c’est pour rappeler qu’un individu, tout en étant le même, est toujours en mouvement (c’est la notion d’ ipséité [8] ) de par tous les éléments biologiques, toutes les étapes de la vie. Arrive ensuite dans ce corps-trace une première flèche qui vient du haut où vous voyez le symbole d’un instituteur : cela symbolise tout ce qui est appris par le social, le langage, les signes-symboles, et tout ce qui est intégré dans le corps de l’homme-trace – de manière différenciée pour chaque corps-trace – au fur et à mesure de l’évolution dans le temps de cet individu. Vous avez en même temps l’émotion, l’affect (en bas du schéma), qui influence en permanence depuis la naissance le corps-trace, au même titre et en même temps que le langage, les symboles, etc. Donc je ne peux pas couper la relation au langage de la relation émotionnelle par rapport à un corps-trace. Au milieu du schéma, vous avez la technè , tous les artefacts construits par l’homme, les outils, les objets. Ça, c’est de l’incorporation dans l’outil de ce que l’homme pense; en même temps, l’outil influence aussi le corps-trace par sa médiation et son usage. Ces trois éléments, pour ne citer que ceux-là, produisent en même temps des conséquences-traces dans le corps-trace. Parce qu’on est toujours dans le social, toujours dans les médiations, dans un contexte, avec des catégorisations, une culture, un langage, on est toujours avec des objets qui sont des artefacts, toujours dans un rapport émotionnel à l’environnement… Tous ces aspects s’intègrent dans le corps-trace. Vous voyez une flèche qui part de ce corps-trace jusqu’à la réalité-trace, qui est cette réalité à laquelle nous n’avons pas accès, dont je pose – par postulat – qu’il y a toujours une antériorité jusqu’à l’origine. Donc, la signification que nous donnons à cette réalité-trace provient de cette interaction, de cette relation entre tout ce que je viens de dire et la réalité, puisque la réalité est considérée comme signe pour quelqu’un, au moins pour quelqu’un. Si ce n’est pas pour vous, c’est pour quelqu’un d’autre.

Je souscris complètement. Effectivement ma question venait du moment où vous vous appuyez sur Bernard Andrieu (Zlitni, Liénard et Galinon-Mélénec, 2015, p. 34), avec le « corps vivant » et le « corps perçu », sur la question de l’extériorisation inconsciente des signes-traces. La dichotomie, je la mets là, sur conscient/inconscient et, on est d’accord je crois, même si on peut discriminer conscient/inconscient, où en tous les cas sémiotisation consciente/sémiotisation inconsciente, conscient/inconscient sont toujours déterminées par des cadres sociaux…

Votre formulation me donne l’impression – sans doute à tort – que ce sont les cadres sociaux qui sont le primat. Selon la discipline, le point de vue, l’angle d’approche (son corps-trace), chacun met le primat sur une chose plutôt qu’une autre. Donc, quand vous dites cela, de mon point de vue, ce n’est pas faux, mais c’est insuffisant. C’est exact, mais insuffisant. Vous évoquez Bernard Andrieu. Bernard Andrieu est un philosophe du corps que j’ai eu l’occasion d’inviter dans le cadre de l’université populaire et d’associer aux colloques sur le corps que j’ai co-organisés avec Fabienne Martin-Juchat à Dijon et avec lui-même à Paris V. Ses travaux sont à la fois très riches et très accessibles.

Dans la page que vous citez, je dirais plutôt que je mets nos travaux en correspondance. Si vous évoquez l’inconscient, peut-être peut-on plutôt faire appel à Freud, qui observe la permanence des traces du vécu dans le psychisme, leur conservation indélébile. Pour lui, « rien ne se perd », mais chaque jour se crée du nouveau qui ne se délie jamais de la trace. Sur cette question de l’inconscient, peut-être faut-il plutôt vous renvoyer à la réponse que le psychanalyste de Paris VII, Paul Laurent Assoun, nous a faites à Bernard Andrieu et à moi-même lors du colloque « Traces du corps » que nous avons codirigé lors de la First International Body Week à Paris-Descartes (le 30 juin et le 1 er juillet 2016). Sa réponse est retranscrite dans « Traces du corps et inconscient de la trace » (Assoun, 2017), texte dans lequel vous trouvez une piste de réponse à votre question : « Corps inconscient de la trace, puis trace en tant qu’elle “prend corps” dans et par la corporéité même et jusque dans le “corps social” » (p. 158).

Disons que cela peut servir de modèle paradigmatique pour la recherche, sans prétendre être explicatif, au sens positif du terme, mais il me semble que cela fonctionne bien, ou en tous les cas que c’est cohérent avec vos travaux.

Je le pense aussi. Mais, pour répondre à votre précédente idée de positionnement par rapport à la sémiotique, je dirai plutôt – si je dois absolument me situer aujourd’hui – que je suis dans l’anthroposémiotique, ce qui, j’en conviens, est un terme assez peu utilisé en France. À d’autres moments, j’ai dit que j’étais dans une « sémiotique incarnée », mais j’ai vu qu’on avait fait une mésinterprétation de ce terme quand il est rapporté à mon travail. Ceux qui reprenaient ce terme oubliaient que, pour moi, la sémiotique incarnée n’implique pas de positionner le « sujet » (l’humain) en premier. Pour moi, ce qui joue, c’est la relation, le corps-trace s’activant dans la relation avec la réalité.

La relation avec la réalité mais par les traces, on est bien d’accord?

Oui.

Oui, c’est un résultat, le présent est un résultat…

Oui, mais je préfère le terme conséquence au terme résultat , car il me permet de mettre en évidence le chaînage des conséquences (il est plus difficile de dire le chaînage des résultats). Je définis la réalité-trace comme étant intrinsèquement la conséquence d’autre chose qui est perçu ou qui n’est pas perçu. Mais il est vrai que, dans le sens commun, quand « n’importe qui » nomme trace une partie de la réalité, il est sous-entendu le fait de la percevoir et de la nommer en tant que trace. On peut quand même penser que la « réalité-trace » existe intrinsèquement, n’est-ce pas? On peut poser le postulat qu’elle existe en dehors de notre perception. Dans mon contexte, ce que chaque individu nomme la « Réalité » n’est qu’une faible partie d’une réalité beaucoup plus large inaccessible à l’humain.

Oui, donc en fait, pour généraliser, on pourrait dire qu’ultimement, pour la recherche par exemple, ou pour l’enquêteur de police, qui font d’ailleurs à peu près le même travail, toutes les traces pourraient, devraient être en mesure de devenir des indices? C’est une question de compétence et d’attention, mais toute trace pourrait faire l’objet d’une interprétation probabiliste?

Exactement. Quand le signe-trace fait l’objet d’une interprétation probabiliste dans le cadre d’un scénario, il devient indice. L’exemple type est donné par l’enquête policière.

Parce que ce qu’il voit, c’est ce qui effectivement fait l’objet d’une interprétation probabiliste, puisque c’est ce qui apparaît à son attention en raison de ses propres déterminations.

Oui. Pour moi, la trace en tant que conséquence est constitutive de la réalité, qu’elle soit perçue ou non. Quand elle est perçue, elle devient signe – signe-trace; elle devient signe-trace pour les uns ou les autres, ou un groupe de personnes – de la même manière qu’il existe des habitus individuels ou des habitus de groupe. Les signes-traces se déclinent en indices, en empreintes, ou les deux à la fois (quand on considère la notion de durée, de permanence), ou encore en marques (quand il y a une identification). Les éléments ne sont pas cloisonnés. Une empreinte peut aussi être une marque et un indice.

Je me bats aussi pour que l’on fasse évoluer les définitions qui sont dans les dictionnaires actuels : ils les placent en tant que synonymes et proposent des définitions confuses qui se recoupent et qui conduisent le lecteur à assimiler trace , indice , empreinte , marque . Cela m’agace profondément. Il faut bien, si l’on veut parler des choses, s’entendre au minimum sur un vocabulaire commun, à tout le moins dans notre discipline. Mais ce n’est pas facile, j’en conviens. Même dans le cercle le plus étroit du collectif L’homme-trace, nous ne sommes pas d’accord sur la relation entre ces termes! Par exemple, pour Yves Jeanneret, tous les indices ne sont pas des traces, ce qui se comprend dans son contexte interprétatif anthropocentré de la trace et dans le domaine qu’il explore (la médiation sociale des traces). Il diffère cela dit de ma position dans la mesure où je réponds à la question de la trace en distinguant deux parties (Figure 3) : la trace ontologique et la trace anthropocentrée. Mais je simplifie trop ici et préfère vous renvoyer au texte d’Yves Jeanneret (2011, p. 72-76) sur l’indice.

Justement, sur la terminologie, c’était ma question suivante, qui est peut-être plus anecdotique, mais j’aime bien savoir de quoi on parle : vous mobilisez la notion d’ environnement en permanence, est-ce parce qu’elle correspond à la notion d’interaction du corps-trace, de l’homme-trace, avec l’environnement?

Alors là attention. J’attache beaucoup d’importance à la notion de milieu , mais je distingue environnement et milieu et insiste sur l’interaction corps-trace/milieu depuis longtemps (cf. Galinon-Mélénec, 2013, p. 99, 102, 104).

C’était ma question en fait, parce que dans un des textes de Sylvie Leleu-Merviel (2017b), dans le quatrième tome de L’Homme-trace (Galinon-Mélénec, 2017b), cette dernière dit qu’elle préfère milieu à environnement . Ce n’est pas tellement qu’elle les distingue, mais qu’elle préfère l’un des termes, parce qu’il s’agit pour elle de la question de l’interaction rétroactive permanente. C’est là qu’elle expose ses assises sur l’énaction avec Varela et Maturana [9] .

Dans Intellectica (Galinon-Mélénec, 2013), j’insistais aussi sur l’interaction rétroactive corps-trace milieu, mais je pense que Tetsurō (2011) – traduit en français par le géographe et philosophe Augustin Berque – donne aussi une présentation du « milieu » très intéressante dans mon approche.

Oui, vous l’avez dit tout à l’heure, sur les questions des systèmes biologiques, on voit très bien la communauté…

Attendez, je vous interromps à propos de la citation que vous faites de Sylvie Leleu-Merviel. Chez les informaticiens, c’est la notion d’environnement qui est le plus souvent évoqué : « l’environnement informatique, l’environnement numérique ». Or Sylvie Leleu-Merviel a un doctorat en informatique. Sa précision est donc d’autant plus intéressante. Pour moi, qui suis dans une approche anthropologique liée à une histoire de la pensée qui trouve ses origines dans Bateson, etc., c’est toutefois moins surprenant. Pour moi, l’individu vit dans un milieu multi-échelles et divers, où tous les systèmes sont interdépendants et en interaction avec lui.

Oui, j’entends bien et, effectivement, vous vous rejoignez sur la question de la continuité. Sylvie Leleu-Merviel dit la même chose en avançant que c’est une influence réciproque constante et sans discontinuer, et qu’il n’y a pas de raison de les séparer; c’est pour ça qu’il faut dire « milieu » et pas « environnement ». Dans le tome 1 de L’Homme-trace ( Galinon-Mélénec, 2011a) , vous dites bien que la coupure individu/environnement est un artefact [10] .

L’humain est immergé dans un milieu comme le poisson l’est dans l’eau, mais l’eau est plus ou moins chaude en fonction de l’environnement : la température de l’eau en Laponie et au Gabon diffère… Donc je précise davantage. Quand j’ai été nommée professeur au Havre, j’ai été nommée à l’UMR CNRS IDEES [11] , qui n’avait pas de sciences de l’information et de la communication et était dominée par les géographes. Là, je me suis intéressée à un géographe en particulier, Augustin Berque, qui a traduit l’ouvrage d’un japonais spécialiste de la culture japonaise (Tetsur ō, 2011), et, là, le milieu a un sens très différent : il n’y a pas cette notion de sujet à objet dans une phase, il n’y a pas le « je » avec l’objet après. Il n’y a pas cette référence sujet-objet. Le sens naît au milieu de l’interaction, il surgit au milieu de l’ensemble de ce qui est énoncé. Ce que je revendique, c’est justement cette notion d’émergence dans l’entre-deux, entre le corps-trace et la réalité-trace, dans l’activation de l’un et de l’autre qui produit une émergence de la signification, au milieu . Dans mes textes, vous trouverez donc l’utilisation du terme milieu dans les deux acceptions du terme.

Effectivement, il faut rendre compte de l’expérience par le sujet d’être devant un objet, du vécu, mais aussi comprendre que, ce qui se joue, revient à ne surtout pas penser comme ça…

Oui, on se retrouve dans la difficulté de ce qu’est « penser ». Quand on veut soumettre la réalité à l’entendement qu’on peut en avoir, on est amené à catégoriser, à limiter, etc. Tout ceci – la catégorisation sujet-objet – n’est qu’une facilité qui met en catégorie ce qui n’est pas catégorisable. On le catégorise pour l’appréhender à notre échelle humaine, parce que nous sommes limités dans nos moyens. C’est une approche pragmatique qui nous amène à catégoriser, à parler dans un langage structuré, etc., et nous y sommes bien obligés. J’aime bien la phrase de Bachelard, qui disait : « c’est en méditant sur l’objet que le sujet a le plus de chance de s’approfondir en tant que sujet [12] ».

Effectivement, si l’on ne pense pas en termes de sujet-objet, mais plutôt en termes de milieu avec des individus eux-mêmes milieux, cela nous ramène à vos origines de sociologue. Vous insistez très souvent, dans vos textes, sur le fait que la trace est polysémique, qu’elle est différemment interprétable selon les contextes. Quand vous parlez du signe-signal, vous précisez bien que, s’il n’y a pas la connaissance de la symbolique de ce signe d’usage, cela ne fonctionne pas (Galinon-Mélénec, 2011b, p. 21).

Étant entendu que même un signe-signal appris à l’école, s’il est accompagné sur un plan affectif d’un problème, va être connoté spécifiquement pour l’individu d’un signe-signal second, qui n’est pas celui qu’on avait voulu lui apprendre.

Dans le même ordre d’idée, dans le texte du Groupe NU (2011), il y a une citation de Thomas d’Aquin que j’aime beaucoup : « quel que ce soit qui est reçu, il l’est selon les modalités propres du récepteur [13] » (p. 101).

Je suis d’accord. Le groupe NU était un groupe de Normandie – qui n’existe plus d’ailleurs – qui faisait de l’interdisciplinaire et travaillait sur l’application de Varela dans les différentes sciences, notamment l’informatique.

Vous dites aussi :

Le sens de la trace doit être compris par une mise en rapport entre un fait et la capacité réceptive et interprétative que l’on peut en avoir, cette capacité pouvant évoluer dans le temps et dans l’espace. La trace se repère et s’interprète en fonction de processus d’interactions entre un individu en situation d’interprétation et les environnements (individuels, familiaux, culturels, sociaux et plus généralement humains et non humains) dans lesquels il s’insère (Galinon-Mélénec, 2011b, p. 26).

Yves Jeanneret (2011) dit la même chose me semble-t-il : « La trace est un objet inscrit dans une matérialité que nous percevons dans notre environnement extérieur et dotons d’un potentiel de sens particulier, que je propose de spécifier comme la capacité dans le présent de faire référence à un passé absent mais postulé » (p. 61).

La première fois que j’ai utilisé « signe-trace », c’était dans mon HDR en 1997, mais quand le premier tome de la série L’Homme-trace est sorti, toute la sémiotique a frissonné d’horreur! « Pourquoi mettre trace, avec un tiret, après signe? » C’était un sacrilège! Quand Yves m’a dit qu’il était tout à fait d’accord, j’étais contente d’avoir un allié de ce poids!

Ailleurs, vous dites que « la véritable question est celle de la condition de l’apparition d’une chose en tant que trace. Pour nous, la trace n’est pas la chose; c’est l’humain qui l’institut en tant qu’il pré-suppose que la chose visible dispose d’un invisible antérieur » (2017a, p. 15). Alors on est bien d’accord, et c’est pour ça que la série d’ouvrage s’intitule L’homme-trace . La question n’est pas les traces, mais le sujet, l’individu, l’homme en tant qu’homme-trace. C’est bien cela?

Alors là, vous touchez un point sensible. Pourquoi cette série l’ homme-trace ? Parce que, soudainement, à la fin du XX e siècle, le terme trace est devenu une préoccupation permanente. Cela m’a un peu agacée. J’ai alors entrepris de vouloir situer les questions que se posaient les contemporains à propos de la trace dans une perspective anthropologique, à travers les siècles, tout en travaillant sur les traces actuelles. Le paradigme de l’homme-trace vise à montrer que la question de l’humain et de son rapport à la réalité n’a pas changé comme processus depuis l’origine du monde. Nous sommes dans des applications différentes, mais anthropologiquement; ce sont les mêmes processus. La plupart des auteurs se sont focalisés sur les traces produites par l’homme et non pas sur ce qui constitue ma question fondamentale.

L a production de l’homme par les traces plutôt?

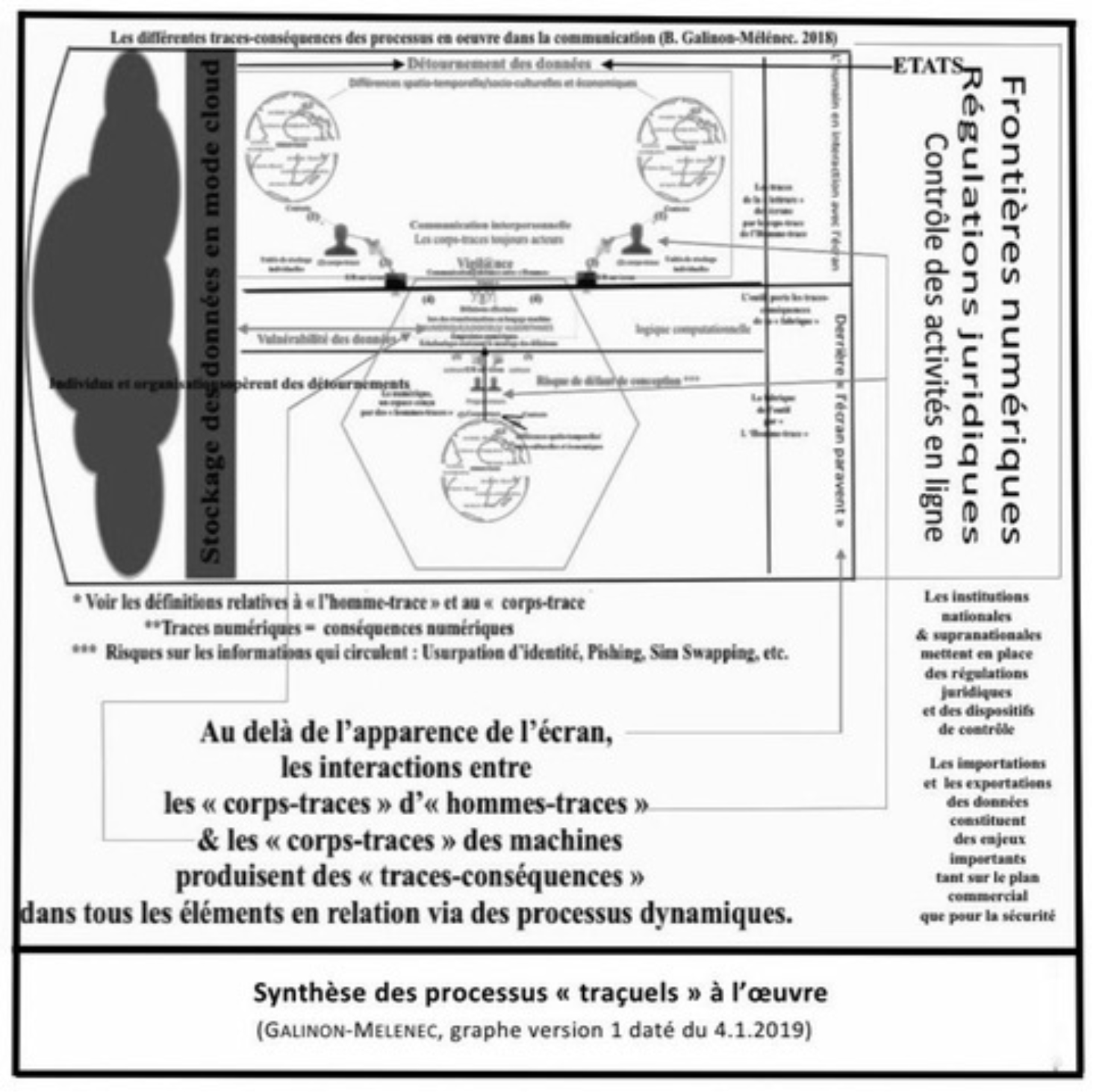

Voyez mon schéma (Figure 4) avec le monde-trace et le corps-trace, où ils sont en interaction permanente. Tout est en coévolution en permanence.

Justement, tout est en coévolution, mais du point de vue de la recherche, ma question est sur le point d’entrée. En ce qui concerne la faisabilité, est-ce l’homme-trace, l’ ichnos-anthropos comme vous l’appelez, qui est ce point d’entrée?

Dans un système où tous les éléments sont en interaction, le point d’entrée dépend de chacun, mais ce qui compte, c’est de comprendre le système. Dans « De l’Homme-trace à l’ Ichnos-Anthropos » (Galinon-Mélénec, 2020b), j’explique que la diffusion du terme Homme-trace que j’ai formulé il y a plus de 10 ans maintenant a provoqué des confusions avec le titre de la série du CNRS qui publie le travail d’un collectif que j’ai initié avec le paradigme de l’Homme-trace. Pour lever cette ambiguïté, j’ai décidé que, pour le paradigme, il valait mieux insister sur l’appellation inspirée du grec : ichnos-anthropos . J’essaie maintenant de laisser mon « enfant », dont je ne suis plus maître, se développer si j’ose dire, et j’essaie de faire survivre le sens strict de la définition du paradigme par l’ ichnos-anthropos … en espérant que cela aboutisse un jour à faire comprendre ce que je voulais dire!

C’est amusant, pour l’anecdote, c’est exactement ce qui arrive à Peirce quand il invente pragmaticisme pour remplacer pragmatisme , autre mot « assez laid pour être à l’abri des kidnappeurs [14] ».

Oui, c’est amusant! En plus, si on part de l’idée qu’entre 2010-2011, années correspondant à la sortie du premier ouvrage, et 2019 j’ai quand même aussi un peu évolué. Je me trouve confrontée à des découpes et à des réactivations de ce que j’ai dit sans prendre en compte les évolutions de ce que j’ai dit depuis. On en arrive à me faire dire très exactement le contraire de ce que je veux dire. À vrai dire, vous êtes face à quelqu’un qui vit en ermite parce que les explications deviennent tellement complexes à repositionner, à replacer, que, finalement, je parle peu, je parle le moins possible. En vous parlant, j’ai une grande espérance!

Je voulais d’ailleurs en venir à cela : bien entendu, on prend le principe de l’interaction permanente entre corps-trace, l’homme-trace et le monde-trace, dans le même temps, pour s’en saisir, étant donné que ceux qui vont s’en saisir sont a priori des hommes-traces – c’est la question du sujet qui va être le point d’entrée –, ce qui ne veut pas dire que l’on n’espère pas la reconstruction in fine .

Oui, c’est pour ça que je dis que c’est la question épistémologique.

D’où l’anthropologie, l’anthropologie de la communication, mais avec la communication comme activité du sujet socialisé. Par exemple, quand vous proposez normex et normin [15] , on est bien d’accord que c’est le normin qui va déterminer, par exemple, ce dont je parlais tout à l’heure, comme l’attention ou les effets inconscients, acritiques, sur le sujet. Et si l’on pose la question du mouvement de la recherche, ce n’est pas tellement du normex qu’il faut partir pour aller au normin , mais ce serait plutôt l’inverse?

L’anthropologie au sens où le paradigme de l’ ichnos-anthropos (Homme-trace) que je propose correspond à une conception de l’homme et de son rapport à l’espace et au temps, et cela à travers l’analyse de sa relation entre son « corps-trace » (notion qui recouvre un entrelacs de systèmes en interactions dynamique et continue en interne et dedans-dehors/dehors-dedans) et une « réalité-trace » (qui est une approche constructiviste par la notion de conséquences-traces), cette dynamique appelant la notion de milieu dans toutes ses acceptions. Cette réponse correspond seulement à une partie de votre question. Je précise donc davantage : un système complexe comme celui que je propose se prend par n’importe quel bout, mais le point d’entrée dépend du « lieu » de celui qui regarde… Mon goût pour l’anthropologie est né à Bordeaux 3, une université en lettres et sciences humaines. Les personnes qui étaient autour de moi venaient donc en majorité des lettres, des sciences du langage, de la philosophie, de l’histoire, de l’esthétique et… de l’anthropologie. Dans ces deux dernières disciplines, j’échangeais particulièrement avec deux chercheurs venus eux aussi de l’université de Pau, le philosophe Bernard Laffargue, spécialiste des rapports entre l’art et le corps (et ami de Bernard Andrieu, lui-même enseignant de philosophie à Pau), et l’anthropologue Pierre Bidart. À cela s’ajoutait le fait que, dans mon département d’enseignement et de recherche, la référence à Paul Watzlawick (auteur de la célèbre phrase « on ne peut pas ne pas communiquer » [Watzlawick, Beavin et Jackson, 1972, p. 46]) était permanente. À mon arrivée à Bordeaux 3, il y avait un écart entre mes formes de pensée, modélisantes, systémiques, et celles de mon entourage universitaire. Considérant que j’arrivais en terre inconnue, j’ai adopté le comportement de l’observation participante chère à Erving Goffman. Je me suis progressivement acculturée pour incorporer cette nouvelle culture, ce qui veut dire que la contrainte que normex faisait peser sur mon normin a fait de moi ce que Crozier nomme un « marginal sécant », position qui – comme je l’explique dans « Penser autrement la communication » (2007) – offre la possibilité de l’innovation conceptuelle au chercheur appartenant à plusieurs disciplines et ayant incorporé des cultures hétérogènes.

Il me semble qu’il y a de nouveaux mouvements, notamment sous l’influence de la pragmatique américaine qui devient de plus en plus importante. Il y a de l’espoir!

J’ai oublié de vous préciser que, lors de ma thèse en sciences de l’éducation, je me suis appuyée sur les travaux de John Dewey que l’on peut situer, je crois que nous serons d’accord, comme un philosophe de l’éducation proche du pragmatisme de Peirce. Ma thèse portait sur la pédagogie du projet, une pédagogie active qui s’appuie sur des réalisations concrètes des « apprenants », ce qui, par conséquent, n’établit pas de coupure entre le corps en action et le cerveau apprenant. Vous voyez donc pourquoi l’incorporation de nouveaux savoirs a trouvé en moi un terrain fertile.

Oui, j’imagine. C’est pour cela que j’insiste sur ces questions anthropologiques hautement culturelles comme la dichotomie sujet-objet et la façon de penser en permanence le sujet séparé de l’objet et l’objet séparé du sujet, ainsi que sur l’idée que l’un aurait une influence sur l’autre, selon des vectorisations pas du tout circulaires, qui posent effectivement problème. Je reviens à l’intériorisation des normes, sur le pan sociologique ouvert par votre proposition. Lorsque vous dites que c’est l’humain qui institue la trace en tant que l’humain « présuppose que la chose visible dispose d’un invisible antérieur » (Galinon-Mélénec, 2011b, p. 15), par rapport à ce que je disais tout à l’heure concernant l’existant, ce qui est intéressant c’est que c’est un invisible, certes, mais qui va être construit comme existant, c’est-à-dire saisissable par la pensée.

Saisissable par la pensée… saisissable par le corps , par l’ensemble du corps. La pensée n’est pas coupée de l’ensemble du corps. C’est un ensemble de fonctionnements. Si vous faites la fête et que le lendemain vous voulez écrire un article, vous êtes complètement comateux : la pensée n’est pas indépendante du corps.

J’entends bien. En disant « pensée », je n’impliquais pas cette dichotomie-là. Cela renvoie à l’espace sensible de votre schéma (Figure 2). À la limite, on pourrait dire « la capacité inférentielle », qui contient les affects, et laquelle n’est pas du tout dans une séparation entre sens et affect, ou sémiotisation et sensation, etc. C’est ce qu’on disait tout à l’heure sur les inférences acritiques qui sont du domaine de la sémiotique, même si l’on n’est pas dans l’interprétation au sens d’une interprétation active ou indiciaire.

La difficulté en tant que scientifique, c’est que, quand on objective des problèmes, on introduit des biais. Objectiver consiste à donner une forme concrète à une partie de la réalité, de rapporter ce que l’on conçoit intérieurement à une réalité extérieure que les autres sont aptes à comprendre. Objectiver, en rapportant à une réalité extérieure ce qui n’est jamais qu’une relation, produit des biais, puisque tout est relation.

Vous me donnez la transition sur la suite, où on en arrive à la question de la méthode. D’un certain point de vue, la question ne se pose pas vraiment de savoir si l’on travaille sur les objets ou sur les sujets, sur les signes ou sur les sujets, sur les médiations – que d’autres peuvent appeler « dispositifs » avec des acceptions différentes – ou sur les sujets. C’est indifférencié au sens où tout cela est du sujet en interaction ou de l’interaction tout court, de la relation. Vous parlez d’acceptabilité : « le choix interprétatif du signe-trace ne peut relever d’une rationalité pure et parfaite, et le choix relève d’une acceptabilité pragmatique du risque d’erreur avec pour soutien à la prise de risque la conviction que produit l’intuition » (Galinon-Mélénec, 2011a, p. 192).

Ce ne sont que des hypothèses de travail. Il faut, tout en sachant que ce que l’on écrira ne sera jamais vraiment éclairant pour les autres, l’écrire quand même et prendre le risque de la critique… La critique n’est pas forcément agréable, elle peut même avoir un impact émotionnel négatif, mais il faut tenter d’être cohérent avec soi-même : la critique est inhérente aux différences de points de vue et la concrétisation du paradigme de L’Homme-trace! La difficulté est de proposer un dénominateur commun. Je travaille avant tout pour essayer de trouver des pistes de réponses aux questions que je me pose, et les critiques m’aident à les enrichir.

Oui. Quand vous dites ailleurs qu’il « faut procéder à une reconstitution de l’origine de la trace » ( Galinon-Mélénec, 2011a, p. 196), mais par l’accumulation d’indice, cela va dans ce sens. Une des façons d’annuler le problème du biais est d’accumuler les biais pour en tirer un dénominateur commun.

Oui, pour diminuer le risque d’erreur. Mais après, il faut faire le deuil de l’idée que l’humain puisse . Il faut que l’humain ait la modestie de penser que tout cela n’est presque rien du tout! C’en serait presque ridicule d’avoir la prétention de vouloir penser le monde, le rapport au monde, tellement nous sommes petits en termes de capacités rationnelles par rapport à la complexité du réel.

D’ailleurs vous le dites, à propos des interprétations par les savants, de « la validité de leur statut de dominant interprétatif » qui « est elle-même le résultat de l’évaluation des autres humains à leur égard [16] » ( Galinon-Mélénec, 2015) . C’est la question de la validité scientifique comme étant une forme de consensus, ou d’habitude chez Peirce. Je reviens à l’intuition, qui peut être mise en parallèle avec l’abduction que vous convoquez également : vous partez du principe que l’univers est un continuum et donc retraçable par abduction. C’est ce mouvement abductif que vous appelez le « raisonnement abductif » (Figure 3) jusqu’à la « trace originaire ».

On pose que c’est retraçable (re-traçable) et cela fait avancer les découvertes. Par exemple, dans l’un des chapitres que j’ai écrits récemment, je parle des ondes gravitationnelles. Einstein avait posé la théorie des ondes gravitationnelles mathématiquement. Il y a quatre ans, des chercheurs ont eu le prix Nobel parce qu’ils ont pu concrètement voir l’existence des ondes gravitationnelles. Il a fallu poser la réalité comme réalité-trace pour qu’ils en viennent à l’hypothèse des ondes gravitationnelles, puisque ce qu’ils observaient ne pouvait exister dans leurs calculs qu’en faisant l’hypothèse que c’était la trace, la conséquence d’ondes gravitationnelles. Or rien ne le prouvait jusqu’à l’expérience. Cela montre l’intérêt de l’hypothèse d’une réalité-trace, à découvrir, mais dont la complexité – de mon point de vue – ne peut pas être accessible à un homme-trace qui est un corps-trace. L’abduction, bien qu’essentielle dans le raisonnement scientifique, ne permet pas tout.

Oui. C’est une vérification de l’abduction d’Einstein ou de l’intuition… J’aime rapprocher les deux termes. Vous dites que « [l]’intuition, concentré du passé, et fulgurance instantanée de la compréhension de ce qui se passe, là, ici et maintenant, nous apparaît comme un signe-trace qui surpasse tous les autres à la fois par son contenu et par son potentiel de compréhension et de communication » (Galinon-Mélénec, 2011a, p. 209). Par rapport à votre exemple sur les ondes gravitationnelles, cela fait penser à ce que Peirce dit sur l’abduction, que c’est le seul vrai moyen pour produire des connaissances. L’induction et la déduction sont des instruments de vérification ou des encadrants, mais la véritable production de connaissances nouvelles se fait par l’abduction. Il me semble que vous dites la même chose sur l’intuition.

Pour illustrer la notion d’intuition, j’ai parfois parlé de ce qui se passe quand deux individus se rencontrent. Parlons d’une rencontre amoureuse. Quand vous rencontrez quelqu’un pour la première fois et que cette personne correspond à la liste des signes que vous avez répertoriés, à tous vos critères, et que quelque chose – vous ne savez pas quoi – vous gêne, ça, c’est une interaction de signe-trace entre les deux personnes. Puis vous oubliez, vous avez une relation avec cette personne et dix ans après, vingt ans après, resurgit quelque chose qui est de l’ordre de ce que vous aviez perçu alors que vous ne saviez rien de cette personne : échoïsation des signes-traces des corps. Ça, c’est de l’intuition, c’est-à-dire que les corps ont parlé entre signes-traces, sans que cela passe par le conscient. Ce qui se passe là n’est pas de l’ordre de l’abduction; quand on mobilise le terme abduction, c’est de l’ordre de la recherche; quand vous rencontrez quelqu’un, c’est de l’intuition.

Justement, Peirce relie l’abduction à la priméité parce qu’il s’agit du possible. Dans votre exemple, c’est cela aussi, l’émotion de la rencontre amoureuse, c’est le possible ou les possibles, c’est de voir là, ici et maintenant, un futur possible, du possible.

Dans une rencontre amoureuse, l’espoir conduit à connoter positivement l’échange, surtout dans le cadre de la philia ou de l’ éros . Parfois, une petite voix intérieure vous fait interpréter différemment les signaux faibles. Vous ne les écoutez pas, car vous voulez en savoir plus sur les possibilités d’évolution de la relation. Plus tard, ces signaux faibles deviendront des signaux forts conduisant à la séparation…

Ce qui ne veut pas dire que ce soit aléatoire.

Ce n’est pas du tout aléatoire, puisque c’est une coïncidence entre des éléments du passé incorporés dans les corps-traces que les individus qui se rencontrent ne connaissent même pas eux-mêmes.

À partir de tout ce que l’on vient de dire, je voudrais en venir à la question plus particulière des commentaires en ligne. Pour aller vite, j’ai dernièrement beaucoup travaillé sur les commentaires en ligne, sur des plateformes. Je les prends comme des traces d’énonciation. Je forme l’hypothèse qu’à partir de ces commentaires, je peux arriver à retracer ou à reconstituer des éléments ou des structures énonciatives à l’œuvre dans le sujet percevant au moment du contact avec les objets qui seront commentés. Si je prends cette idée par rapport à la trace et à l’idée de trace-conséquence, est-ce que cela vous paraît pertinent de dire que les traces-conséquences produites par les interactions entre les corps-traces d’hommes-traces et les corps-traces de machines (Figure 5) sont des traces conséquences ontologiques qui peuvent donner lieu au raisonnement abductif?

La réponse dépend de ce que nous – vous et moi – appelons « traces ontologiques ». Ontologique venant du grec onthos , qui signifie « étant », on peut en effet dire que les conséquences-traces qui résultent des interactions entre les corps-traces d’hommes-traces et les corps-traces des machines constituent de l’étant. Cependant, quand dans la Figure 3, je distingue « traces anthropocentrées » et « traces ontologiques ». Par cela, je veux signifier qu’il existe une réalité en soi, c’est-à-dire qui existe en dehors de l’humain, ce qui signifie que je pose que, si l’humain n’avait pas existé, la Réalité-trace existerait quand même [17] . Toutefois, par définition, ce que je peux en dire en tant qu’humain est pure hypothèse. Dans mon dernier ouvrage (2020a), je reprends à ce propos la terminologie du « réel voilé » de Bernard d’Espagnat (199 4).

Pour ce qui est de votre recherche, j’imagine que vous comprendrez que je rappelle que ces commentaires en ligne, c’est vous qui les lisez; donc, vous faites une lettrure du commentaire, vous n’êtes pas neutre dans la lecture. L’écrit est lui-même réducteur de la pensée de son auteur. Ainsi, ce que vous saisissez, c’est une réduction de réduction.

Oui. Mais si on prend réduction au sens mathématique, une transformation géométrique, si je connais le coefficient, je dois pouvoir reconstituer quelque chose.

Oui, mais alors déjà, dans votre lettrure , il faut arriver à poser comment votre lettrure est réduite. Sur le plan épistémologique, il faut s’interroger sur votre taux de réduction, et là, c’est compliqué. Cela sera modifié pour chaque commentaire que vous lirez, puisque cette écriture qui vous est proposée, qui est un signe-trace de celui qui l’a écrit, est en interaction avec vous en tant qu’homme-trace. Selon chaque écriture-trace, cela va éveiller chez vous, qui êtes lecteur-trace, des lettrures différentes parce que l’interaction entre cette écriture-trace et l’homme-trace que vous êtes se situent non pas du côté de l’écriture-trace, non pas du côté de l’homme-trace que vous êtes, mais au milieu de l’interaction.

Et là on en revient sur ce qu’on disait tout à l’heure concernant le caractère collectif de la recherche : c’est une aporie qui peut être palliée au moins en partie par la multiplication de ces lectures/lettrures.

Effectivement, j’en parle à un moment, au sujet de l’intelligence collective. La lettrure ne peut être qu’individuelle, mais en confrontant les lettrures, on a plus de chance d’approcher une réalité. Les séries policières en vogue montrent très bien l’apport de ce travail collectif pour trouver l’auteur d’un crime. La multiplication des lettrures permet de réduire le nombre de biais possibles. Cependant, de mon point de vue, il faut être très prudent dans l’énonciation de ce que l’on pense avoir réussi à approcher – mais qui aura quand même l’intérêt d’avoir été approché…

Pour en revenir aux commentaires, il peut y avoir des approches qui vont considérer qu’à partir de ces traces, il est possible de reconstituer les objets. Il me semble que nous arrivons à la conclusion que c’est vain, que ce n’est pas le problème, mais que ce qui est retraçable par le retracement de l’interaction lors de la perception/interprétation, c’est la construction indiciaire par les récepteurs des émetteurs.

Oui. Comme dans les enquêtes, on n’a jamais de preuve absolue. On n’est jamais sûr d’atteindre la vérité.

Et encore, c’est discutable sur le plan psychologique ou psychanalytique.

Oui.

Pour terminer, ce qu’on peut retracer, y compris avec des biais, bien entendu, c’est ce qu’on pourrait appeler la « structure ichnologique » des sujets percevant qui ont déposé ces commentaires et qui eux-mêmes attribuent, sans savoir qu’ils le font, une structure ichnologique aux producteurs, aux objets, aux dispositifs, etc. Ce qu’on met au jour, c’est, pourrait-on dire, des relations de structures ichnologiques qui ne se considèrent pas, en tous les cas du point de vue des sujets percevant, comme étant des structures ichnologiques, mais comme des sujets devant des objets qui leur parlent. On pourrait dire que, dans la communication, par exemple dans la communication médiatique qui est celle que j’étudie plus spécifiquement, le média n’est pas le message, qu’il n’est jamais le message, qu’il n’est surtout pas le message. Ce qu’on appelle les objets, filmiques ici, seriez-vous d’accord pour dire que l’on pourrait les considérer comme des traces-conséquences qui sont vécues comme des matérialités produisant du sens, comme des agrégats de signes-indices, mais dont la vision même, la possibilité de la vision même, est le signe-trace des propres déterminations du sujet?

Dans la mesure où j’ai été initiée à la sociologie dans la décennie 1980 par les travaux de Pierre Bourdieu, j’ai dès le début incorporé l’idée d’un structuralisme historicisé. Aujourd’hui, j’insiste plus sur le terme processus que sur celui de structure , car le vivant est dans un processus dynamique permanent où les structures font figure de résultantes. Une sorte de structuralisme émergentiste.

Évoquez-vous ce que le corps-vécu de la relation au sensible ressent comme une matérialité en soi? Je ne suis pas spécialiste des médias, mais je dirais que l’objet filmique est constitué des « traces-conséquences » de processus à la fois techniques et humains, et que cet artefact produit un certain sens auprès de chaque individu à partir de la relation qui s’établit entre son « corps-trace » et l’artefact-trace. Cette signification résulte de la relation et en est le signe-trace.

Si je tire encore le raisonnement, les spectateurs-commentateurs que j’étudie sont en fait à eux-mêmes leurs propres traces-conséquences du point de vue du chercheur?

J’avoue que votre formulation me gène, car elle a le parfum de la posture du chercheur qui est dans une relation sujet-objet et oublie qu’il est lui aussi un homme-trace présent dans l’interaction.