Abstracts

Résumé

En racontant, vers 1812, sa vie professionnelle et amoureuse au Québec puis au Bas-Canada, Pierre de Sales Laterrière défie les préjugés de ses contemporains, au point que l’édition posthume de ses Mémoires sera expurgée des détails jugés trop « scabreux » par l’abbé Casgrain. Certains de ces passages échappèrent toutefois à la censure. Ils concernent les dessous de la formation médicale, les expériences cliniques et les dissections auxquelles se livraient alors les carabins, tant à Paris qu’à Boston ou à Trois-Rivières. En examinant la façon dont le mémorialiste met en scène le « sujet » médical à des fins satiriques et polémiques, on observera les seuils de tolérance de la société canadienne sous le Régime anglais, alors que la colonie s’éveille aux Lumières sur fond de révolutions (américaine et française), puis de guerres napoléoniennes.

Abstract

By recounting, circa 1812, his professional and love life in Québec, then in Lower Canada, Pierre de Sales Laterrière defied the prejudices of his contemporaries’ to the extent that the posthumous edition of his Memoirs would be expunged of details the abbé Casgrain deemed too “scabrous.” Some of these passages, however, escaped the censor’s pen. These involve the underside of medical training, the clinical experiments and dissections practiced at the time by medical students, whether in Paris, Boston or Trois-Rivières. By examining how the memoirist highlights the medical “subject” for satirical and polemical purposes, we can observe the thresholds of tolerance of Canadian society under English rule, during a period when the colony was awakening to the Enlightenment against the background of the American and French revolutions, and then the Napoleonic wars.

Article body

Quand, au soir de sa vie, Pierre de Sales Laterrière racontera sa vie professionnelle et amoureuse au Québec, puis au Bas-Canada, ce libre-penseur défiera les préjugés de ses contemporains, au point que l’édition posthume de ses Mémoires sera expurgée des détails jugés trop « scabreux » par l’abbé Casgrain. Certains de ces passages échappèrent toutefois à la censure. Ils concernent la formation médicale, les expériences cliniques et les dissections auxquelles se livraient alors les carabins, tant à Paris qu’à Boston ou à Trois-Rivières. La façon dont le mémorialiste exhibe le « sujet » humain à des fins satiriques et polémiques, de même que sa mise en scène de la dissection et des expériences anatomiques permettent d’observer les seuils de tolérance du temps : jusqu’où peut-on alors montrer/ monstrer le cadavre humain ? On l’aura compris : il ne s’agira pas ici de ces monstres littéraires que Patricia Willemin a étudiés dans les récits fantastiques et dont elle dit qu’ils ne peuvent être monstrés, montrés [1]. Le monstre fictif, explique-t-elle, « ne peut être que représenté. Il se définit alors comme la re-présentation anxiogène d’une combinatoire d’éléments préexistants. Il est cet hétérogène, cet hétéroclite qui superpose des motifs thériomorphes », mêlant les règnes animal, végétal et humain. Pourtant, observe-t-elle, « quelle que soit l’hybridisation, le monstrueux recèle toujours une composante anthropomorphe. L’humain fait monstre […] [2] ». C’est à cet « humain fait monstre » que je m’intéresse ici, celui des écorchés figurant dans les recueils d’anatomie ou d’ostéologie, mais surtout à sa représentation discursive dans le genre des Mémoires et de certains ouvrages ethnologiques de la fin du xviiie siècle.

Mise en scène et en pièces du cadavre

Quiète cité normande bordée par l’Eure et la Risle, fameuse pour ses marchés au foie gras et son Comice agricole, Le Neubourg s’enorgueillit d’avoir accueilli, dans son château du xiie siècle, l’opéra-féerie La Toison d’or de Corneille et Lully. Mais, pour notre édification, Le Neubourg abrite aussi l’attractif et original Musée de l’écorché d’anatomie [3]. On y expose les réalisations d’un contemporain de Laterrière, le Dr Auzoux, né en 1797. Spécialisé dans la réalisation de modèles d’anatomie démontables, le Dr Auzoux s’illustra dans les années 1820-1830 (Figure 1).

Figure 1

Observés à des fins pédagogiques, ces artefacts ne provoquent, on l’imagine, aucun malaise dans la gent médicale. Mais, détournés de cette fin, que deviennent-ils alors ? Qu’en est-il de leur exhibition au tout-venant, dans un musée grand public, ou encore de leur découverte fortuite sur l’écran du web ? Quel effet produisent-ils une fois représentés dans un conte, tel que « La main d’écorché », de Maupassant [4] ? Par quelle forme de violence, en subvertissant quels codes (moraux, psychiques), en froissant quelles convenances, peut-on représenter l’homme pour effrayer l’homme ? Car la simple vision du corps humain ne suffit pas à engendrer la peur. Selon les cas, nue ou costumée, l’anatomie humaine n’éveille que la curiosité, le voyeurisme, l’admiration ou la moquerie… quand il s’agit d’un être vivant. Mais ôtez-lui la vie et mettez-le en scène, ledit être n’en est plus un. Il cesse d’être et devient dépouille : obscène (ob-scène/hors de la scène humaine). Apparaît alors dans le texte ou sur l’image un simulacre humain des plus inquiétants (obscenus : « de mauvais augure »). S’il inquiète ou fait horreur, c’est qu’il nous met en présence de l’absence ultime : la mort. Comment le corps privé de vie rassurera-t-il jamais l’humain vivant, même quand il fait l’objet d’une représentation édifiante dans l’art pictural (Christ en croix), ou dans la statuaire (gisants des cathédrales) ? « Inquiétante étrangeté » de l’humain sans vie.

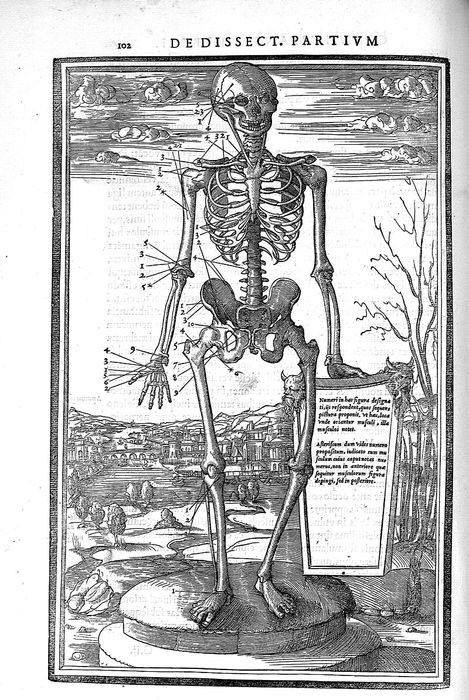

L’humain fait monstre de l’art médical, on le retrouve de plus en plus dans l’espace muséologique, à des fins pédagogiques ou esthétiques. Ainsi de cette exposition présentée récemment au Centre des sciences de Montréal : « Le monde du corps : l’anatomie révélée à travers de véritables corps humains [5] », où l’on a recours au procédé de la plastination [6] mis au point par le docteur allemand Gunther von Hagens. Non sans quelque dérision (ou cynisme ? n’oublions pas que ce sont de « vrais » êtres humains plastifiés), ses écorchés adoptent volontiers des postures dynamiques (danseur, cavalier, footballeur, etc.). Incidemment, Hagens nous invite, via son exposition, à lui faire don de notre dépouille (!). Agrémentée de somptueuses illustrations et lardée de citations d’Épicure, de Kant et de Foucault, une brochure téléchargeable détaille en effet les considérations éthiques et la procédure du don exhaustif d’organes humains. Plus de vingt millions de personnes à travers le monde ont visité cette « installation » itinérante. Les réactions furent pour le moins partagées, tout comme le sont, probablement, celles des lecteurs mondains de livres anciens de médecine (j’emploie « mondains » pour les distinguer des lecteurs spécialisés dans l’art médical). On connaît la vogue des rééditions de livres anciens de médecine et de pharmacie. On y retrouve immanquablement les gravures de Charles Estienne (1504-1564), tirées du classique De dissectione partium corporis humani libri tres [7] (Figures 2 et 3).

Figure 2

Figure 3

Ou encore des planches de Jacques Gamelin (1738-1803), plus proches des cabinets de curiosité du xviiie siècle. Ainsi les squelettes du Nouveau recueil d’ostéologie et de myologie, publié en 1779 [8] (Figures 4 et 5).

Figure 4

Jacques Gamelin, Nouveau recueil d’ostéologie et de myologie, Squelette ailé, planche non paginée.

Figure 5

Jacques Gamelin, Nouveau recueil d’ostéologie et de myologie, Squelette lecteur, planche non paginée.

Ailleurs encore, le squelette apparaît en position de violoniste. Dans ces antiques représentations visuelles du squelette humain, comme dans les actuelles plastinations de Hagens, nous frappe le soin apporté à la pose. Tout se passe comme si la dépouille était encore en vie ou que, par quelque fantaisie scénographique, on tînt à en « euphémiser » l’aspect monstrueux et à conférer au mort un suprême élan vital. Si, quand il s’agit de représenter visuellement le mort-vivant, la démarche laisse un peu songeur, demandons-nous ce qu’il advient de sa représentation discursive.

Du « voir-monstre » au « dire-monstre »

L’humain fait monstre apparaît dans certains récits et l’on peut se demander à quelles fins le cadavre est mis en scène, plus particulièrement dans des phases émergentes de la production culturelle (celles qui m’intéressent le plus, au Québec, particulièrement). Pierre Hébert a déjà fort bien montré l’importance du meurtre dans la fiction québécoise des origines [9]. Je m’en tiendrai personnellement à la première production de Mémoires au Québec. On les doit à un Français installé dans la colonie en 1766 et qui a témoigné des premières décennies du Régime anglais. Les Mémoires posthumes de Pierre de Sales Laterrière (mort en 1815) ne sont parus qu’en 1873 [10]. Si, de son vivant, ce médecin libre-penseur provoquait déjà ses contemporains, la publication de ses Mémoires ne manqua pas de troubler ses descendants, au point qu’ils décidèrent d’en interdire la diffusion (bien que le texte eût déjà été passablement édulcoré par les soins de l’abbé Casgrain). Je renvoie à ma réédition de ces Mémoires, où j’évoque l’histoire du manuscrit, de ses avatars et de la postérité de l’oeuvre. J’insisterai davantage ici sur un aspect particulier des écrits laterriens : la façon dont ils mettent en scène le corps humain privé de vie, entendons le cadavre. Rappelons que, parmi ses diverses occupations, l’auteur est chirurgien et que, depuis son apprentissage à Paris, dans les années 1760, jusqu’à ses derniers jours à Québec où il enseignait lui-même la médecine, il put à maintes reprises côtoyer la mort et disséquer les meilleurs « sujets » d’anatomie. Rien d’étonnant, dira-t-on, pour un docteur. Plus étonnant et détonnant (au sens à la fois d’explosif et de qui détonne : j’entends qui sort du ton et du bon ton), plus troublant se révèle le goût prononcé du docteur Laterrière pour le récit de ces dissections. Nous verrons qu’au-delà de l’intérêt scientifique et de la portée pédagogique de ces expériences, il faut y voir chez le mémorialiste un goût prononcé pour la provocation et la satire sociale. Tout se passe comme si la dissection n’était que prétexte à dissertation, comme si l’examen du corps humain portait en fait sur le corps social, dans une critique de plus en plus féroce de la morale en cette fin de xviiie siècle canadien (et que dire, avec la publication posthume, des réactions de la bourgeoisie canadienne au siècle suivant ?).

Pour mieux apprécier ce phénomène de transfert entre l’examen d’un corps inerte et celui d’une collectivité, j’évoquerai successivement les expériences auxquelles aurait assisté le jeune carabin à Paris et celles auxquelles il s’est livré à Boston, puis à Trois-Rivières. La façon dont il en traite doit enfin se comparer à l’usage qu’on faisait alors, dans le discours encyclopédique français, de ces mêmes expériences de dissection : je terminerai donc par quelques remarques sur les écrits d’un autre contemporain de Laterrière qui, à l’inverse de ce dernier, est né au Canada, mais a sévi, lui, en France. Il s’agit de Jacques Grasset de Saint-Sauveur dont les oeuvres courent de l’Ancien Régime à la Révolution, puis à l’Empire. Chez lui aussi, le même souci de lier science et conscience sociale, le même phénomène de transfert entre l’observation de l’individu et celle d’une société en mutation où s’opère ce « déchirement de la conscience bourgeoise » dont parlait Barthes [11]. Procédons donc à la dissection de ce phénomène…

Les carabinades de Laterrière

Quand, vers l’âge de vingt-deux ans, Laterrière fréquente les hôpitaux de Paris sur les basques, dit-il, du Dr Rochambaux, son apprentissage est de courte durée, mais donne lieu à quelques anecdotes savoureuses. Je signale rapidement l’épisode du cimetière, lieu commun des carabinades :

Un jour, passant ensemble devant le cimetière de Saint-Honoré, et lui [le Dr Rochambaux] tenant mon bras (comme il faisoit souvent), il le serra en me disant : « Courons vite et passons ce lieu, où reposent tous ceux que moi et bien d’autres nous avons tués ! » Ses confrères l’ayant rejoint et lui demandant ce qui le faisoit ainsi courir la poste : « Hélas ! mes chers confrères, je pensois que si ceux que nous avons tués, vous et moi, et qui reposent dans ce cimetière, alloient se lever avec chacun une canne, ils nous f…. une fière dégelée, et cette pensée me fait trembler !… »

M, p. 67

Plus intéressantes sont les relations d’expériences médicales auxquelles le jeune homme dit avoir assisté. Voici comment Laterrière raconte une tentative de xénotransfusion (de sang animal dans un corps humain) :

Le système de la transfusion étoit alors en vogue, quoique des plus chimériques. La faculté obtint permission d’en faire l’expérience (qui fut la première et la dernière) à l’Hôtel-Dieu, sur un criminel, que le ministre d’Etat, d’ordre du roi, lui abandonna. M. Denis, qui étoit à la tête des transfusionistes, la fit en présence du ministre. A mesure qu’on ôtoit du sang artériel et que M. Denis insinuoit à la place du sang de veau, la victime baissoit et le sang étranger se coaguloit dans ses veines. Ce pauvre malheureux périt, comme chacun l’avoit prévu. J’étois présent et proche quand l’expérience, permise par arrêt du parlement, commença à 11 heures ; et à midi arriva un ordre du roi défendant au médecin Denis de la jamais répéter, ni lui ni d’autres, dans ses états sous peine de mort, et lui ordonnant absolument de sortir du royaume dans les 24 heures. Ainsi le même jour vit la naissance et la mort sans resurrection de cette infâme transfusion, qui devoit suivant les fous et des spéculateurs en délire, éterniser la vie humaine !

M, p. 68

On aura goûté, outre l’humour (noir) sur les « moyens de résurrection », le tour assez voltairien du passage (dans le goût des Contes philosophiques). Tout aussi remarquable est la distance critique du narrateur. Elle se manifeste aussi bien contre son pays d’origine, lorsqu’il note par antiphrase, à propos de l’expérience en question : « […] car il faut donner à la nation française cet esprit d’invention qui lui appartient, et que les autres nations achèvent de perfectionner et parfaire » (M, p. 36).

Le problème de cette expérience farfelue, c’est que le mémorialiste n’a pas pu, historiquement, y assister. Certes, l’essai thérapeutique de Jean Baptiste Denis de Commercy (1640 ?-1704) est dûment recensé [12]. Toutefois, l’« exploit » mentionné par Laterrière eut lieu un siècle plus tôt, en 1667 ! En le transposant en 1765-1766, Laterrière triche quelque peu, mais c’est pour mieux fustiger les prétentions de la science médicale à son époque, lui qui se considérait d’abord comme un praticien, un chirurgien, un homme de terrain et non pas comme un savant de la « Faculté ». Spécialisé en obstétrique, il se désignait lui-même comme « sage-femme homme ». Nous le verrons : il acquit sa formation sur le terrain, puis auprès de jeunes chirurgiens américains formés eux-mêmes sur les champs de bataille de la guerre d’Indépendance américaine. C’est le vieux clivage entre, d’une part, la médecine traditionnelle et, de l’autre, les progrès introduits dans l’anatomie par le corps des barbiers-chirurgiens, notamment au xviiie siècle [13]. Qu’il ait ou non été initié à la chirurgie au collège de Saint-Côme à Paris, comme il l’affirme dans ses Mémoires, c’est aux États-Unis que Laterrière obtiendra son diplôme. Au Québec, la réglementation de 1788 le conduisit en effet à s’inscrire à Cambridge, Massachusetts, contraint, à quarante-cinq ans, de (re)faire ses classes [14].

Laterrière témoigne dans ses Mémoires de la difficulté pour les étudiants de progresser en anatomie. Comme partout alors, il faut, avec la complicité des professeurs, se procurer des sujets à disséquer. Les repris de justice fournissent alors la matière première. On guette les condamnations à mort et l’on écume les gibets : « Quatre pendus nous fournirent ample matière à dissection. Je n’en perdis pas un cheveu ; j’analysois chaque pièce à l’amphithéâtre, et je l’emportois dans ma chambre pour la dépeindre sur le papier » (M, p. 184). Toutefois, en cas de disette de pendus, les étudiants s’approvisionnent à la source : au cimetière voisin. « Il mourut de mort subite, à Boston, une vieille fille, grosse et grasse », raconte Laterrière avec gourmandise (M, p. 169). Avec la complicité du bedeau, le cadavre est acheté, exhumé et rapporté par trente étudiants à l’amphithéâtre. Mais le scandale éclate et, sans l’intervention du gouverneur (lui-même membre de la corporation universitaire), la famille de la défunte eût fait un mauvais sort aux étudiants. Commentaire de Laterrière :

Nous disséquâmes la vieille fille secrètement et à notre aise ; ce fut un sujet superbe !… Moi et un camarade, qui plus tard sera gradué à mes côtés, nous eûmes la permission de travailler la nuit au théâtre anatomique ; nous ne perdîmes pas un moment pour compléter notre étude de la physiologie, et le travail myologique que nous offrîmes à la corporation, le jour de l’exhibition, et qui fut déposé au muséum, fera toujours honneur à Pierre de Sales La Terrière et Wm. Pearson.

M, p. 185

Je n’ai pas réussi à mettre la main sur ces travaux pratiques de Laterrière lors de mes recherches à Boston, mais aucun doute ne subsiste sur ses résultats universitaires, puisque sa thèse sur la fièvre puerpérale y est dûment inscrite, tout comme se trouve mentionnée, dans le Courier de Boston et le Massachussetts Centinel, la soutenance des deux étudiants, Wm. Pearson et… « Peter de Sales Laterrière », alias « Petrus de Sales La Terrière, Canadensis, vir ingenio bono ac scientia utili ».

Le problème, pour le « jeune » diplômé de quarante-six ans, c’est qu’à son retour au Québec, neuf mois plus tard, il doit de nouveau faire face à la méfiance de l’Église. Alors établi à Trois-Rivières, Laterrière s’attire les foudres du grand vicaire Saint-Onge et de l’évêque de Québec. Ce dernier interdit formellement aux Ursulines de recourir aux services du médecin qui, d’une part, vit en concubinage et, de l’autre, se mêle d’enseigner l’anatomie ! Nouvelle affaire de cadavre : en tant que médecin des prisons, le chirurgien assiste une femme condamnée à mort pour complicité de meurtre. La dénommée Marie Brisebois est exécutée en 1792 : « le juge m’en fit remettre le corps, raconte Laterrière, pour en faire la dissection publiquement ; ce que je fis en présence de treize de mes confrères » (M, p. 208). Le commentaire suivant indique bien le climat idéologique régnant alors dans la province au lendemain du nouvel acte constitutionnel qui divisait le pays en Bas et Haut-Canada :

Il arriva dans un païs plein de préjugés, que cet acte au lieu de me recommander, produisit l’effet contraire et éloigna les pratiques, du moins les personnes ignorantes et foibles, qui sont les plus nombreuses au Canada et qui sont soutenues dans leurs préjugés par des gens de mauvaise foi et par un clergé fanatique qui n’attend son bonheur que de l’ignorance.

M, p. 208

Il faut dire que le libre-penseur ne fait rien pour aider son cas. Non seulement persiste-t-il et signe-t-il ses exploits, mais encore s’en amuse-t-il en provoquant la population locale. On excusera le caractère un rien scabreux de l’extrait suivant :

Cette dissection se fit en octobre, tems où les maladies donnent beaucoup d’occupations. Je mis les débris du cadavre dans une caisse, que je fis déposer dans ma glacière pour reprendre en janvier ces études anatomiques ; mais ma maison se trouvant alors petite pour les continuer et le préjugé ayant fait beaucoup de progrès, je me vis forcé de faire transporter la caisse secrètement et de nuit à Machiche, dans une maison vuide au bord du lac, et qui appartenait à mon bon ami le colonel Dunière. Celui qui la transporta croyoit être chargé de vaisselle. Lorsque le capitaine de milice l’eut reçue et mise dans cette maison inhabitée, il demanda à l’autre en riant : Que croyez-vous avoir apporté ? — Une charge de meubles de ménage, et une caisse de vaisselle. – Oui, la pendue Marie Brisebois ! — Oh, non ! — Eh, oui ! — Il décloue la caisse pour l’en convaincre. A cette vue, se rappelant qu’il l’avoit amenée de nuit, la surprise et la peur saisirent le pauvre homme tellement, qu’il se trouva mal !

M, p. 208

Et le mémorialiste d’en rajouter allègrement. Durant l’hiver suivant, des visites inopinées à Machiche donnent lieu à divers incidents à propos dudit cadavre :

Une après-midi, […], dans le plus triste de notre travail, nous vîmes venir un vendeur de morue, que le capitaine de milice m’envoyoit pour me jouer un tour. Il entre en disant : – Avez-vous besoin de morue verte ? – Oui, répondis-je ; passez devant la cheminée et entrez dans cette chambre : une jeune dame qui y est vous dira combien elle en prendra de poignées. […]. – Or, devant un grand feu, […] une grande porte couchée à plat étoit chargée des jambes, cuisses, bras et de la tête du squelette, en pleine lumière. Le pauvre homme livra vitement sa morue et sortit.

M, p. 209

Réfugié chez un « cabaretier facétieux », le poissonnier épouvanté s’informe des agissements de ces monstres tapis dans la cabane près du lac Saint-Pierre. Que font-ils donc avec ce cadavre ?

Quoi ! vous avez été là, et vous en êtes sorti ? – L’homme retomba sans connoissance, on lui fit reprendre ses esprits.

[…] et voilà l’effet de l’ignorance et de la peur, conclut le mémorialiste. Cette histoire amusa le public, et notamment les voyageurs à qui la chose étoit contée : elle se répandit au loin.

M, p. 209-210

L’affaire eut des suites et donna même lieu à une légende, raconte Laterrière. Quand il devra quitter Trois-Rivières pour la rive sud, à Baie-du-Febvre, le déménagement s’effectuera en bateau. Au moment d’embarquer, une tempête éclate, mettant en péril l’équipage : « Chose extraordinaire ! la caisse des os de la Brisebois arrive et est mise à bord : à l’instant même le calme se fait comme par miracle. » Durant cinq jours et cinq nuits, le vent ravage la région, mais Laterrière arrive à bon port, tout comme les amis qui l’accompagnaient. Selon eux, écrit-il, « ils devoient leur salut à un miracle qui s’étoit opéré par la vertu du squelette de la Brisebois, qu’ils regardoient comme une sainte ». On s’étonne un peu de cette crédulité manifestée par Laterrière lui-même, qui conclut, peut-être ironiquement :

Ce qu’il y a de certain, c’est que depuis qu’elle est en ma possession, il ne m’est arrivé aucun accident ; ma situation s’est soutenue et les moyens ne m’ont manqué ni pour mon nécessaire ni pour l’éducation de mes enfans : ce pauvre cadavre sec a servi à leur instruction. Moi et eux l’avons fait voir à tous ceux qui l’ont demandé, à la condition de prier pour son âme. Si les prières ont l’effet qu’y attribuent les saintes Ecritures, cette victime, morte en se repentant de son crime, a obtenu son pardon du Père de toute miséricorde !

M, p. 211

Si je parle d’ironie, c’est qu’à d’autres occasions, le mémorialiste ne manque pas de tourner la religion en dérision. Ainsi, à la veille de s’éteindre, note-t-il dans ses Mémoires :

Le reste de mon revenu a passé à faire des charités pour effacer mes vieux péchés. La chose me parut toujours si drôle, que je ne dis rien et me trouvai content, remerciant Dieu de la grâce qu’il m’avoit faite de m’avoir enseigné si vite le moyen d’aller en paradis ; je me crus absous de tout le passé, bien résolu cependant à ne plus pécher comme je l’avois fait, parce que tout le reste de mes revenus y passeroit…

M, p. 274

Quant à la Brisebois, nous verrons qu’elle accompagna effectivement Laterrière jusqu’à ses derniers jours et même au-delà, puisque ledit squelette ressurgira plus d’un siècle plus tard sous la pelle d’un archéologue. Retenons pour l’instant que notre incorrigible dissecteur trifluvien poursuivit sa carrière médicale dans la ville de Québec à partir de 1800. C’est là qu’il prit en apprentissage des étudiants, dont ses propres fils, Pierre-Jean et Marc-Paschal. Nul doute qu’il exhibait alors dans son cabinet, à des fins pédagogiques, les restes de la Brisebois (j’y reviendrai).

Installé dans la Basse-Ville, tout près de la Place-Royale, il acquiert la Maison Milot sur la rue Notre-Dame. Lors d’un voyage en Europe, il est reçu fellow de la Royal Society for the Encouragement of Arts (RSA) de Londres. Nous sommes en 1807. Âgé de soixante-quatre ans, l’homme a des problèmes de santé. Il craint même pour sa vie dans la capitale anglaise et redoute plus que tout de fournir à son tour matière à dissection. Apprécions le ton d’autodérision du passage :

Mars approchoit, et me sentant encore bien malade, je me disois mille fois à moi-même : Comment sortirai-je d’Angleterre ? Mon ami me dit que si j’y restois encore un mois, j’étois mort. Je le sentois comme lui, et je ne voulois pas être la proie des scélérats de marchands de chair humaine appelés Resurrection Men, qui m’auroient vendu pour être disséqué après que j’aurois eu reçu les prières de l’enterrement dans ma chambre d’un prêtre et que j’aurois été repris par un ministre, et conduit dans le charriot noir au cimetière dans la forme de sa paroisse, afin que ce ministre ne perdît pas son droit. Un évêque, le pape lui-même mourroit en cette isle qu’il ne seroit pas enterré autrement. Telle est sur ce point la tolérance d’un païs qui se vante d’être si libre !…. Dieu me préserve de ce grand malheur. Je préférerois mourir en mer : là point de distinction ; elle reçoit tous les morts dans son sein.

M, p. 250-251

Toujours en vie l’été suivant, Laterrière publie dans la Gazette de Québec (30 juin 1808) un avis professionnel [15]. Il y va du « focus des connaissances humaines se manifestant avec plus de perfection dans toutes les grandes Villes de l’univers ». Au bord de la retraite, l’Albigeois se fait conférencier. Il annonce ses sujets et précise qu’il s’est procuré des apparatus complets dont il fera la démonstration. N’oubliant pas son vieux projet de former les sages-femmes, Laterrière signale qu’il peut enseigner, grâce à des « démonstrateurs », les méthodes des docteurs Osborn et Clarke. Combien de pauvres victimes eussent été sauvées par ces nouvelles découvertes si l’on se fût donné la peine de les diffuser ! Et de conclure : « Dans tous les temps, de nuit et de jour et avec toute la décence et délicatesse que ces choses nécessitent, le Docteur Laterrière prouvera au Public qu’il ne veut devoir la confiance dont il sera honoré qu’aux talens seuls. » « Décence et délicatesse » : plus question de provoquer le public, comme il le faisait jadis en province. On vise à présent la clientèle du « respectable sexe ». Le vieil homme s’est rangé. Le notable de Québec va bientôt devenir seigneur des Éboulements et juge de paix. Ses dernières années seront consacrées à la gestion de ses biens et à ses Mémoires, sans oublier (on l’a vu), le rachat de ses fautes passées. Il nous lègue toutefois un précieux témoignage sur le discours social de l’époque et les limites du dicible et de l’opinable. Pour mesurer ces limites, quoi de mieux que de les comparer à celles de la France d’où venait Laterrière et où il eût souhaité finir ses jours si le destin n’en avait pas décidé autrement ? C’est ce que je me propose de faire à présent.

Les expériences de Jacques Grasset de Saint-Sauveur

Cette France de la fin du xviiie siècle et du tournant du xixe siècle, un autre aventurier, né à Montréal, lui, l’a bien connue. Il s’agit de Jacques Grasset de Saint-Sauveur [16]. Contemporain de Laterrière (ils meurent tous deux dans les années 1810), Grasset a sévi en France comme écrivain, dessinateur, compilateur et éditeur, de la fin de l’Ancien Régime à la Révolution et à l’Empire. On lui doit, outre une multitude d’ouvrages illustrés sur les costumes de tous les temps et de tous les pays, quelques recueils de morale républicaine, des ouvrages en collaboration avec Sylvain Maréchal (franc-maçon et athée militant), mais aussi quelques-uns de ces « livres qu’on ne lit que d’une main » (pour reprendre la délicieuse expression de Jean-Marie Goulemot). Grasset de Saint-Sauveur (devenu « le citoyen Grasset », sous la Révolution) a en effet publié dans les années 1780-1790 des textes comme Hortense, ou la Jolie courtisane [17], La Belle captive, ou Histoire véritable du naufrage et de la captivité de Mlle Adeline, comtesse de St-Fargel [18], Les amours du fameux comte de Bonneval, pacha à deux queues […][19], etc.

Nous intéresse, plus particulièrement, un de ses ouvrages encyclopédiques portant sur l’Afrique, où il est question de dissection (revenons à nos monstres). On y observe la même curiosité intellectuelle que chez Laterrière, mais aussi le même détachement à l’endroit du corps humain exhibé, exhumé, démonté ou démembré, montré et démontré dans une impavide monstration du détail anatomique. Dans son « Discours préliminaire sur l’Afrique », Jacques Grasset partage un certain nombre d’idées reçues de l’époque sur ce continent qui fera bientôt l’objet des convoitises européennes. J’ai étudié ailleurs la façon dont il hiérarchise les populations et leur degré de « barbarie », mais aussi ce que doit sa réflexion aux entreprises taxinomiques des natu-ralistes du temps [20]. Pour classer les êtres humains selon des critères anatomiques, physionomiques ou esthétiques, l’histoire naturelle, l’anatomie et la physiologie observent attentivement les « races » nouvelles décrites par les voyageurs, du « bon sauvage » des Amériques à l’Océanien de Bougainville, jusqu’aux Africains et à leurs « voisins des trois Arabies ». Tout en affirmant la supériorité intellectuelle des Occidentaux, Grasset concède qu’« à la couleur près, les africains sont des hommes comme les asiatiques, les américains, et les européens [21] ». Quant à la couleur de l’Africain, Grasset n’hésite pas à convoquer « diverses expériences très-curieuses », alors en vogue chez les « physiciens » :

Après une longue macération de la peau d’un nègre dans l’eau, si on en détache l’épiderme (sur-peau), en l’examinant bien, on le trouve noir et transparent ; donc la couleur noire de l’africain réside dans le propre tissu de son épiderme, mais ce tissu est un composé de petits vaisseaux, lesquels charrient un suc analogue à la bile ; et de fait, la bile des nègres est aussi noire que l’encre concentrée […]. Qu’on fasse chauffer la bile d’un nègre dans un vase, couvert d’un parchemin troué, les parois ne tardent pas à être teintes en noir. Mais on a objecté […] que le corps d’un nègre noyé devient blanc. La petite vérole est blanche chez les africains. Les africains vomissent souvent une bile jaune [22].

Que penser de cette carabinade qui, pour conclure à l’égalité des races, se fonde sur un redoutable non-dit : la Science blanche dissèque (et disserte froidement sur) un Noir mort ? Rien n’indique dans le « Discours préliminaire » de Grasset quelque forme de cynisme ou d’humour (noir) : tout se passe comme si l’« encyclopédiste » ne s’avisait pas du caractère « monstrueux » de sa démonstration. L’apparente insensibilité du locuteur tient probablement au fait que, dans son esprit, le sujet dont il parle n’est pas blanc… Comment tenir rigueur à Grasset de cette froideur dans le traitement des Noirs, quand on pense à la façon dont, dans les mêmes années 1790, la Révolution française hésitait sur l’abolition de l’esclavage [23] et revenait sur ses beaux principes quand il était question de les appliquer à ses colonies antillaises [24] ?

L’époque des révolutions atlantiques et des guerres napoléoniennes marque un de ces seuils épistémologiques dont parlait Foucault dans L’archéologie du savoir. L’humanité s’éclaire et s’exalte à la venue de nouveaux « grands récits ». Elle se berce d’utopies fondatrices dont elle suit la réalisation dans les Nouveaux Mondes (notamment avec la Révolution américaine, puis avec l’indépendance des nouveaux États d’Amérique latine). Mais ce « tableau historique des progrès de l’esprit humain » (pour reprendre Condorcet) cadre mal avec les horreurs de la guerre civile, aussi bien en France que dans les colonies américaines. L’utopie des Lumières et des progrès de la civilisation conduira, on le sait, aux dystopies du xxe siècle. Dès le xixe siècle, du reste, elle cautionne en Europe une politique d’expansion coloniale qui transpire déjà en 1786 chez le Grasset de Saint-Sauveur de La belle captive. Le narrateur écrit en effet sans sourciller :

Comment se peut-il que sur un rivage séparé de l’Europe par un bras de mer, il existe depuis long-tems, de ces théâtres d’horreurs et de cruautés ? Pourquoi l’Europe policée, l’arme en main, ne va-t-elle pas imposer à ces forbans la première loi du coeur, l’humanité ? Ne se trouveroit-il plus de ces preux chevaliers, nés courageux, vrais défenseurs de la Croix, qui aillent sur ces plages féroces, écrire sur une des colonnes d’Hercule : « Au nom de l’Europe, nous sommes venus rétablir les droits de nos semblables, si indignement violés sur cette côte d’Afrique […] [25] ».

En comparaison, Laterrière se révèle beaucoup plus modéré dans ses Mémoires à l’égard des Amérindiens du Canada. Nous lisons en effet, à leur propos : « L’enthousiasme, l’extase où je me trouvois, me faisoit dire et penser en moi-même : Pourquoi ne suis-je pas né Iroquois ? » (M, p. 84).

Pour conclure

Quoi qu’il en soit de ces divergences d’opinion, Laterrière comme Grasset partagent la même expérience du décentrement par rapport à leurs origines, l’un ayant émigré au Québec et l’autre en France, l’un et l’autre marqués par leurs migrations et tous deux engagés dans la diffusion des connaissances. Certes, ces « aventuriers des Lumières » (pour reprendre l’expression d’Alexandre Stroev [26]) ne manquent pas de cynisme quand ils traitent impudemment des condamnés à mort et des sujets de dissection. Mais, ce faisant, ils nous aident à disséquer leur société, à y mesurer les limites du dicible et de l’opinable, surtout durant ces périodes révolutionnaires où s’impose ce que Barthes appelait « la clôture du sang », cet « exercice du langage […] lié, comme jamais encore dans l’Histoire, au Sang répandu [27] ». Par leur désinvolture à l’égard de la mort, dont ils exhibent le cadavre, ils sonnent le glas de l’Ancien Régime et illustrent bien cette époque en mutation où se font et se défont les empires, où s’affirment aussi les nations. Leur statut de « citoyens du monde », à cheval entre deux pays et plusieurs états, les déboires et « traverses » de leurs vies expliquent-ils leur capacité d’adaptation comme leur rapport à la mort ? À combien de reprises y échappèrent-ils et combien de fois refirent-ils leur vie (en changeant parfois d’identité) ? Montréalais de naissance, Grasset a survécu aux disgrâces dont son père fut victime à la suite de « l’Affaire du Canada ». Il est devenu successivement consul honoraire de France en Hongrie, puis écrivain, dessinateur, éditeur, prestidigitateur et directeur de théâtre. Si le « citoyen Grasset » a traversé plusieurs régimes politiques, que dire de Laterrière, issu de nobliaux de province français, qui, lui aussi, « oublie » quelque temps sa particule (de Sales), pour la retrouver tardivement au Canada, après avoir transité par la prison britannique, les États-Unis, le Portugal et l’Angleterre ?

Pour revenir et, si j’ose dire, pour en finir avec Laterrière, voici une anecdote renouant avec le cadavre de la Brisebois. Quand, dans les années 1970, Québec et Ottawa se lancèrent dans les grands travaux de restauration de la « vieille capitale », les archéologues entreprirent des fouilles à la Place-Royale de Québec. On remit en état les demeures du périmètre, dont celle qui avait appartenu à Laterrière, la « Maison Milot ». Dans sa brochure de 1976 et dans une correspondance de 1979 avec Luc Lacourcière, l’archéologue Michel Gaumont dit avoir trouvé dans ses fouilles des ossements humains aux abords de la fameuse maison Milot [28]. Il se dit persuadé que ces squelettes « sont reliés aux Laterrière et peut-être au Dr Morin » (qui avait aussi occupé cette demeure). Découverts dans les latrines, ces artefacts, selon Gaumont, correspondaient à une fraction de squelette (féminin ?) et à un foetus. Ce dernier aurait pu provenir d’une fausse couche et les autres ossements, d’un squelette de démonstration médicale (je me plais, pour ma part, à imaginer qu’il vient de la Brisebois, pendue en 1791). Le problème, c’est qu’au moment de ces fouilles, il était tentant de « faire un scoop ». La presse s’impatientant alors sur les résultats de ces travaux et sur les frais engagés dans la restauration de la Place-Royale, « on » laissa couler la rumeur que ces squelettes auraient pu appartenir aux médecins du xixe siècle [29]. Y aurait-il même eu avortement ? Les Laterrière, père et fils, avaient bon dos. Et le Journal de Québec d’en faire ses choux gras. Le descendant de Laterrière s’en offusqua, mais les archéologues ne corrigèrent jamais ces allégations.

Aujourd’hui, la Brisebois (ou ce qu’il en reste) repose en paix dans les cartons du ministère de la Culture, ou ceux de la faculté de Médecine de l’Université de Montréal. Je n’ai pas pu le vérifier moi-même. En revanche, on peut aisément observer, dans une vitrine de l’Université Laval, des démonstrateurs anatomiques ayant appartenu à Laterrière père (Figures 6 et 7).

Figure 6

Figure 7

Si, deux cents ans plus tard, on passe au pavillon Pierre-Jobin, on observe, quelque peu défraîchis, ces apparatus dont il était question dans la Gazette de Québec en 1808. Ces superbes maquettes en cuir polychrome détaillent, grandeur nature, le visage, le buste, le bras, l’aine et la main d’un écorché dont les muscles tendus et l’oeil protubérant nous rappellent en un clin d’oeil le « dire-monstre » de Laterrière. Une façon bien à lui de provoquer le petit monde clérical, mais aussi la petite bourgeoisie canadienne-française de la fin du xviiie et du tournant du xixe siècle.

Appendices

Note biographique

Bernard Andrès

Professeur de lettres à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) depuis 1975, et chercheur invité à l’Université de Nice Sophia-Antipolis depuis 2007, Bernard Andrès est aussi membre de la Société des Dix et de l’Académie des Lettres et des sciences humaines de la Société royale du Canada. Romancier et essayiste, il s’intéresse principalement à l’origine des lettres québécoises (1759-1839) et anime, depuis 1991, le projet « Archéologie du littéraire au Québec » (ALAQ). Il est l’auteur de La trouble-fête (Leméac, 1986) ; La doublure (Guérin, 1988) ; Rien à voir (XYZ, 1991) ; D’ailleurs (XYZ, 1992) ; ainsi que de Écrire le Québec : de la contrainte à la contrariété (XYZ, 1990, rééd. revue et augmentée en 2001) ; Profils du personnage chez Claude Simon (Éditions de Minuit, 1992) ; L’énigme de Sales Laterrière (Québec Amérique, 2000) : pour ce livre, Bernard Andrès est récipiendaire du Prix Marcel-Couture du Salon du Livre de Montréal (novembre 2000). Il a aussi fait paraître Les Mémoires de Pierre de Sales Laterrière, suivi de Correspondances (édition commentée, Triptyque, 2003). À l’hiver 2004, le Conseil des Arts du Canada lui a attribué la bourse de recherche Killam, dans la catégorie « Études littéraires ». En janvier 2007, Bernard Andrès publiait, avec son équipe, l’anthologie des premiers textes canadiens de la fin du xviiie siècle : La conquête des Lettres au Québec : 1759-1799 (Presses de l’Université Laval, 2007).

Notes

-

[1]

Patricia Willemin, « Sur les vrais monstres gardés dans les vitrines ou la démonstration du corps-texte monstrueux », dans Aurélien Boivin, Maurice Émond et Michel Lord (dir.), Les ailleurs imaginaires. Les rapports entre le fantastique et la science-fiction, Québec, Nuit blanche éditeur, coll. « Les cahiers du CRELIQ », 1993, p. 233-239.

-

[2]

Patricia Willemin, « Sur les vrais monstres », art. cité, p. 234.

-

[3]

Je reprends ici la notice du site consacré au Musée de l’écorché d’anatomie, à Le Neubourg en Normandie (http://www.frenchwayoflife.net/fr/site.asp?ref=ecorche).

-

[4]

Guy de Maupassant, « La main d’écorché », Contes divers, 1875-1880 (http://www.scribd.com/doc/4086440/).

-

[5]

Centre des sciences de Montréal : « Le monde du corps : l’anatomie révélée à travers de véritables corps humains » (http://www.centredessciencesdemontreal.com/BW2/fr/index.html).

-

[6]

La plastination consiste à préserver des tissus biologiques en remplaçant les différents liquides organiques par de la silicone.

-

[7]

Charles Estienne, De dissectione partium corporis humani libri tres, à Carolo Stephano, doctore Medico, editi. Unà cum figuris, et incisionum declarationibus, à Stephano Riverio Chirurgo compositis, Paris, Simon de Colines, 1545, p. 102-103 (collection privée).

-

[8]

Jacques Gamelin, Nouveau recueil d’ostéologie et de myologie dessiné d’après nature par Jacques Gamelin de Carcassonne […] divisé en deux parties, Toulouse, J. F. Desclassan, 1779 (collection privée).

-

[9]

Pierre Hébert, « De “l’assassinart” : réflexion sur nos premiers meurtres littéraires (1835-1837) », dans Bernard Andrès et Marc André Bernier (dir.), Portrait des arts, des lettres et de l’éloquence au Québec (1760-1840), Québec, Presses de l’Université Laval, coll. « République des Lettres. Symposiums », 2002, p. 399-408.

-

[10]

Mémoires de Pierre de Sales Laterrière et de ses traverses, Québec, Imprimerie de l’Événement, 1873. Réédition commentée par Bernard Andrès, Les Mémoires de Pierre de Sales Laterrière, suivi de Correspondances. Édition commentée, Montréal, Triptyque, 2003. Désormais, les références à cet ouvrage seront indiquées par le sigle M, suivi de la page et placées entre parenthèses dans le corps du texte. Les citations de cet ouvrage respectent l’orthographe de l’époque.

-

[11]

Roland Barthes, Le degré zéro de l’écriture, Paris, Seuil, 1953, p. 13.

-

[12]

Michel Foucault, Histoire de la folie à l’âge classique, Paris, Gallimard, 1979, p. 329-330.

-

[13]

Sur la formation médicale de Laterrière, voir Bernard Andrès, « L’influence des livres : figures du savoir médical chez Pierre de Sales Laterrière et Philippe Aubert de Gaspé fils », Voix et Images, no 57, printemps 1994, p. 466-486.

-

[14]

David Crawford, « Theses in the Osler Library including that of Pierre de Sales Laterrière », The Osler Library Newsletter, Université McGill, no 111, 2009, p. 4.

-

[15]

Les citations suivantes sont tirées de cette livraison du 30 juin 1808.

-

[16]

Sur ce personnage, voir mes études : « Jacques Grasset de Saint-Sauveur (1757-1810), aventurier du livre et de l’estampe : Première partie : la lettre de 1785 au comte de Vergennes », Cahiers des Dix, no 56, 2002, p. 193-215, et « Jacques Grasset de Saint-Sauveur (1757-1810), aventurier du livre et de l’estampe : Deuxième partie : du costume à la tenue d’Ève », Cahiers des Dix, no 57, 2003, p. 323-352.

-

[17]

Jacques Grasset de Saint-Sauveur, Hortense, ou la Jolie courtisane, sa vie privée dans Paris, ses aventures tragiques avec le nègre Zéphire dans les déserts de l’Amérique […], Paris, Pigoreau, 1796.

-

[18]

Jacques Grasset de Saint-Sauveur, La Belle captive, ou Histoire véritable du naufrage et de la captivité de Mlle Adeline, comtesse de St-Fargel, âgée de 16 ans, dans une des parties du royaume d’Alger, en 1782, Paris, J. B. G. Musier, 1786.

-

[19]

Jacques Grasset de Saint-Sauveur, Les amours du fameux comte de Bonneval, pacha à deux queues […], Paris, Deroy, 1796.

-

[20]

Bernard Andrès, « Jacques Grasset de Saint-Sauveur […] Deuxième partie », art. cité, p. 335-338.

-

[21]

Bernard Andrès, « Jacques Grasset de Saint-Sauveur […] Deuxième partie », art. cité, p. 5-6.

-

[22]

Jacques Grasset de Saint-Sauveur, Voyages pittoresques dans les quatre parties du monde ou Troisième édition de l’Encyclopédie des voyages […], Afrique, Paris, chez Madame veuve Hocquart, 1806, p. 5.

-

[23]

Voir La Société des amis des Noirs (1788-1799) et le décret de la Convention du 4 février 1794.

-

[24]

On connaît l’action controversée de Victor Hugues ; Alejo Carpentier retrace cet épisode, dans Le siècle des Lumières, Paris, Gallimard, 1977.

-

[25]

Jacques Grasset de Saint-Sauveur, La belle captive, ouvr. cité, p. 100-101.

-

[26]

Alexandre Stroev, Les aventuriers des Lumières, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Écriture », 1997.

-

[27]

Roland Barthes, Le degré zéro de l’écriture, ouvr. cité, p. 34.

-

[28]

Michel Gaumont, La Place-Royale : ses maisons, ses habitants, 3e éd. revue, augmentée et mise à jour, Québec, ministère des Affaires culturelles, 1976, p. 83-84 ; et « Lettre à Luc Lacourcière », 12 mars 1979, Archives de l’Université Laval, Collection Lacourcière, Fonds Edmont de Sales Laterrière, Boîte BP 3193, cote P175/J.6.3 ; 3 / 3.

-

[29]

Communication de Michel Gaumont à l’auteur (13 janvier 1999).

List of figures

Figure 1

Figure 2

Figure 3

Figure 4

Figure 5

Figure 6

Figure 7