Abstracts

Résumé

Ce texte souligne que la façon dont les sciences sociales ont appréhendé la nature influence directement la conception des luttes pour l’environnement. Les auteurs se basent sur l’analyse d’une sélection d’articles de presse française liés au Covid et aux scenarii post-Covid. Si toutes les formations politiques et toutes les politiques publiques adoptent aujourd’hui un registre environment friendly, les positions théoriques restent, elles, assez intangibles et quatre positions idéal-typiques sont exposées. Les deux premières, pro- et anticapitalistes, évoluent symétriquement en faisant peu de cas de la nature, qui est vue essentiellement, par les uns, comme une ressource et un potentiel de croissance, et par les autres comme le signe des contradictions capitalistes. Les penseurs des « communs », de leur côté, insistent davantage sur les modalités de leur institutionnalisation qu’à la priorité qu’il faudrait accorder au vivant. Enfin, les réflexions sur la conservation et la régénération de la nature, apparaissent, en matière écologique, comme les plus ambitieuses.

Mots-clés :

- Covid,

- Nature,

- Environnement,

- Communs,

- Luttes écologiques

Abstract

This article points out how the idea of Nature, as formulated by social scientists, has shaped the intellectual formation of environmental movements and struggles. The authors examine a selection of French newspaper articles, all related to coronavirus and post-COVID scenarios. Although all political formations and policymakers make use of environment-friendly rhetoric, their theoretical positions still remain fundamentally the same and four intellectual ideal-types can therefore be brought out. The first two, either pro- or anticapitalistic, follow a rather symmetrical path, that relegates nature to the background. It is seen only, by some as a resource, offering a potential for growth, and by the others as the mirror of capitalist contradictions. Conversely, the “commons” thinkers emphasize the various ways these sites were institutionalized, rather than giving priority to the biosphere. Reflections about the conservation and regeneration of this Nature therefore appear, from an ecological standpoint, as the most ambitious.

Keywords:

- COVID,

- Nature,

- Environment,

- Commons,

- Ecological Struggles

Article body

Une version de ce texte est parue en portugais dans la revue REALIS. Paul Cary, Jacques Rodriguez, 2020, « Concepções da natureza e as relações com o capitalismo: análise dos cenários pós-covid-19 na França », REALIS – Revista de Estudos AntiUtilitaristas e PosColoniais, vol. 10 (1), pp. 70-88. Nous remercions la revue de nous avoir autorisés à traduire le texte.

Figure 1

La crise du Covid-19 a donné lieu à de multiples analyses, interprétations et commentaires qui révèlent un certain nombre de représentations savantes et politiques des rapports que nous entretenons avec la nature – ou l’environnement. Si la pandémie est liée à une zoonose, laquelle renvoie à l’anthropisation des espaces sauvages et à une conception de la nature comme plantation sur le modèle industriel (Tsing 2018, pp. 77‑85), il est tout à fait intéressant de constater que son interprétation donne lieu à controverses, et ce, à deux niveaux. Le premier niveau est celui du caractère naturel ou anthropique d’un tel virus tandis que le second renvoie à la responsabilité du capitalisme dans ce processus.

Ainsi pour Luc Ferry (2020c), philosophe pourfendeur de l’écologie politique, « faut-il rappeler que le Covid-19 est parfaitement naturel ? ». Selon lui, en effet, ce sont les « coutumes ancestrales et locales » chinoises qui en sont à l’origine. La mondialisation contemporaine n’aurait fait qu’accélérer le processus de circulation du virus. À l’inverse, pour Bruno Latour (2020), « le virus n’a rien à voir avec la ‘‘nature’’ », puisqu’il doit être analysé dans les modes très différenciés de réception dont les individus, groupes sociaux et nations y ont fait face. L’idée d’une nature qui nous serait extérieure est ici critiquée : « l’image d’un événement de la nature qui tomberait de l’extérieur et uniformément sur les pauvres humains n’a rigoureusement aucune espèce de sens ».

En deuxième lieu et d’une façon très majoritaire dans les points de vue exprimés sur l’épidémie, c’est l’approche par la destruction capitaliste de la nature qui se révèle dominante. Philippe Descola (2020) voit d’ailleurs dans le capitalisme lui-même un virus qui détruit la planète. S’il admet que « sans doute les marchés traditionnels chinois contribuent (-ils) à la disparition du pangolin ou du rhinocéros », il considère que « les réseaux de contrebande d’espèces protégées qui les alimentent fonctionnent selon une logique parfaitement capitaliste ». C’est également le point de vue de Frédéric Lordon lorsqu’il souligne que la cause de l’épidémie réside « non dans la faute à pas de chance, mais dans le saccage capitaliste de la nature, le chamboulement des partages d’habitats entre humains et animaux qui s’en est suivi, et le champ libre ouvert à toutes les zoonoses ». À tel point que pour cet auteur, « seul le détour inhabituel par le virus empêche de voir que nous avons affaire à une crise interne au capitalisme – donc au sens propre du terme : à une crise du capitalisme ». On observe toutefois un glissement du raisonnement : si, pour Descola, la crise est provoquée par le capitalisme, pour Lordon, elle est une crise du capitalisme lui-même.

D’autres approches, comme celles de Virginie Maris (2020c), apparaissent plus nuancées. Pour la philosophe, c’est bien notre méconnaissance écologique qui tend à augmenter l’intensité des crises : « n’ayant pas co-évolué avec de nombreuses espèces, en l’occurrence des espèces sauvages des forêts tropicales, nos corps, nos sociétés, notre espèce finalement, ne peut pas absorber comme ça des pathogènes qui sont sortis entre guillemets, de leurs niches, de leur environnement naturel ». Au-delà du capitalisme, c’est bien notre indifférence à la nature qui apparait comme une cause majeure de la crise. Cette thématique de la coexistence dangereuse et de la transmission des pathogènes a également été reprise par Frédéric Keck (2020), ou encore par Fromantin et Sicard (2020), qui soulignent a contrario que « mettre la nature en ville est une promesse dangereuse » . De fait, transposer en milieu urbain des animaux ou environnements naturels miniatures nous exposerait à des risques : il faudrait plutôt réfléchir à des alternatives à la concentration urbaine et à la déforestation plutôt que d’importer de potentiels virus en ville.

Ces points de vue reflètent des représentations différentes de la nature : ainsi Ferry est-il le tenant d’une position « naturaliste » forte, qui rend compte d’une coupure entre nature et culture. Cette position naturaliste, si elle fait l’objet de fortes critiques, reste structurante en Occident, comme on l’observe dans les nombreux discours évoquant « une revanche de la nature ». D’ailleurs, à l’exception de Latour, la plupart des auteurs partent de ce dualisme nature/culture dans leurs analyses. Même Latour considère – pour le déplorer – que les réactions face au virus vont conforter le dualisme nature / culture et la division entre la représentation des humains par la politique et celle des non-humains par la science. La réaction des États-Unis face à la Chine, accusée d’avoir inventé et diffusé le virus, ou à l’égard des GAFA et de Bill Gates témoigneraient ainsi de nos vieux réflexes modernes : continuer à faire de la politique classique, à l’ancienne, face à des phénomènes inédits qui nous dépassent.

La crise du Covid-19 apparait en outre à un moment historique particulier du point de vue écologique. De multiples indicateurs soulignent en effet une dégradation sans précédent de la biosphère : changements climatiques, déforestation rapide, disparition en masse d’espèces, transformation des usages du sol, etc. Si les mobilisations écologistes ont été nombreuses, notamment à partir des années 1970, on peut considérer qu’elles deviennent aujourd’hui plus nombreuses et plus robustes aux conjonctures. De nouvelles mobilisations comme les « Marches pour le climat », de nouvelles figures médiatiques, de nouveaux mouvements (Extinction Rebellion) semblent en témoigner et rejoignent des luttes historiquement plus ancrées, en particulier celles des ZAD ou des luttes contre l’extractivisme[1]. Dans cet article, nous ne discuterons pas de la capacité de ces mouvements à peser sur l’historicité des sociétés contemporaines face à des politiques anti-écologistes qui sont aujourd’hui hégémoniques. Cependant, nous soulignerons qu’à l’instar des diagnostics posés à propos du Covid-19, elles s’enracinent dans des représentations particulières de la nature.

Plus exactement, la thèse que nous défendons dans cet article est la suivante : la façon dont les sciences sociales ont appréhendé la nature et les controverses contemporaines à ce propos influencent directement la conception des luttes pour l’environnement qui sont désormais en plein essor. Ainsi, comme le montrent les positions liées à l’analyse du Covid et aux scenarii post-Covid, les mobilisations autour de l’écologie oscillent entre un pôle prenant en compte, dans l’héritage du « naturalisme », une nature extérieure, et un pôle principalement focalisé sur la question des « communs », l’environnement n’étant alors conçu que comme un hybride. Or, ce qui se joue dans cette controverse réside moins dans le débat théorique relatif à la nature que dans le choix d’une priorité idéologique et politique. Pour les tenants du « naturalisme », en effet, l’urgence est avant tout de protéger ce qui reste de nature, alors que pour les seconds, la priorité va au renversement du capitalisme. La thèse que nous défendons est que toute voie de sortie doit allier une préservation de « la part sauvage du monde » (Maris 2018) et une institution des « communs ». Sans cette alliance, écologistes et anticapitalistes risquent bien de se regarder en chiens de faïence et rendre illusoire la formulation de propositions politiques alternatives solides – plus robustes, en tout cas, que celle qui promeut un « capitalisme vert ».

Ainsi, après être revenus sur les conceptions de la nature véhiculées par la sociologie (1), nous montrerons qu’elles déterminent largement les orientations politiques des diverses mobilisations en faveur de l’environnement (2), et qu’elles se retrouvent – avec leurs limites – dans les analyses et réflexions suscitées par la crise du Covid-19 (3).

Absente, séparée, dominée ou intégrée : la nature dans la sociologie.

On peut considérer que, de ses origines jusqu’aux années 1980, la sociologie a grosso modo considéré la nature selon trois modalités : la méfiance, l’absence et la distance. Premièrement, à la suite de la Révolution française et avec la fin de l’Ancien Régime, les fondateurs de la sociologie vont prendre fait et cause pour la dynamique des Lumières et du Progrès. Ainsi l’idée d’un ordre immuable, fondé sur la nature des choses, va-t-elle être l’objet d’une critique systématique. Un tel projet sera ensuite développé notamment via le concept de culture, qui conduit à occulter les phénomènes naturels. Les sociologues en viennent alors à considérer que l’ensemble des pratiques humaines, y compris les fonctions biologiques, font l’objet d’un apprentissage social. Les travaux de Mauss sur les « techniques du corps » ou ceux de Mead sur les formes de socialisation en sont emblématiques. Norbert Elias rend d’ailleurs compte, avec le « processus de civilisation », du contrôle des pulsions et de l’intériorisation des normes qui en seraient le moteur. Troisièmement, la nature (au sens d’environnement) apparait comme l’arrière-plan de l’action des humains, certes plus ou moins contraignant ici et là, plus ou moins dégradé par certaines industries, mais auquel les sociologues ne prêtent guère attention – à l’inverse d’une partie de l’anthropologie. Au fond, alors que l’économie considère la nature comme une ressource, la sociologie s’intéresse davantage aux modalités de la distribution des fruits de la croissance qu’à l’exploitation débridée de cette ressource (et des pays du Sud)[2].

Ces approches ont été contestées dès la fin des années 1970 par certains sociologues qui, notamment aux États-Unis (Catton et Dunlap 1978, pp. 41‑49), ont réhabilité l’idée d’une irréductibilité des phénomènes naturels à l’analyse par les faits sociaux. Cependant, de manière générale, la sociologie européenne leur accorde peu d’importance, et ce d’autant moins que le développement d’une sociologie du risque (Beck 2001) a pu radicaliser encore cette coupure entre nature et culture, en considérant qu’il n’existait en réalité plus rien de « naturel ». De fait, ce sont les anthropologues (Viveiros de Castro 2014, pp. 161‑181; Descola 2005) qui vont développer une critique argumentée du « naturalisme ». Leurs travaux ont remis en cause cette division nature/culture, présentée comme une modalité des rapports entre les humains et les non-humains. À cet égard, le sillon original creusé par Bruno Latour dans Nous n’avons jamais été modernes (1991) tendait à considérer que la division nature/culture – ou non-humains/humains – n’avait finalement été qu’un découplage, issu de la Modernité, entre la représentation des choses et la représentation des humains.

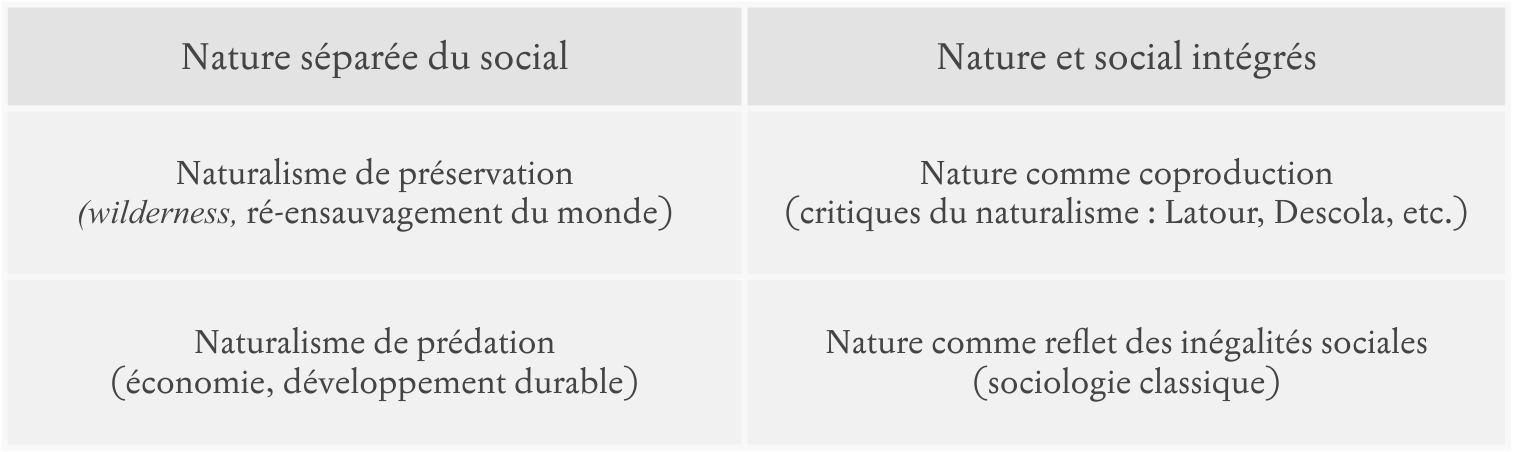

Si on cherche à résumer ces différentes conceptions de façon idéal-typique, on peut considérer que les positions naturalistes possèdent deux grandes variantes : la première considère la nature comme pure ressource ; la seconde considère qu’à la séparation entre la culture et la nature correspond une nécessaire protection de cette dernière. C’est là, à gros traits, l’opposition classique, dans les débats états-uniens, entre Gifford Pinchot et John Muir[3], deux auteurs influents dont les conceptions ont d’ailleurs pu coexister puisque les défenseurs de la nature sauvage ne s’occupaient guère de critiquer les politiques de croissance (Bergandi et Blandin 2012, pp. 103-142; Alier 2014). Bien sûr, ces deux versants du naturalisme (exploiter vs préserver) semblent aujourd’hui davantage antinomiques, notamment sous l’impulsion du rewilding (réensauvagement) qui s’oppose à cette anthropisation effrénée que promeut l’exploitation capitaliste.

De même, une approche insistant davantage sur l’importance des relations avec l’environnement peut également être scindée en deux. Il y a, d’une part, ceux qui, à l’instar de Latour, mettent l’accent sur les « hybrides » (l’environnement est de ce point de vue une coproduction) et, d’autre part, ceux pour qui la nature n’est qu’une toile de fond sur laquelle se projettent les inégalités sociales – ce qui correspond à une grande partie de la sociologie contemporaine. D’un côté, on aura alors l’ensemble des mobilisations nées, au Nord comme au Sud, sous la bannière de la justice environnementale, des luttes contre l’extractivisime, des Zones à défendre, etc. ; de l’autre, on recensera les luttes écologistes qui, en réalité, contribuent au renouvellement des luttes sociales. Dans ce cas, la cause écologique est conçue, pour l’essentiel, comme une stratégie d’amplification des alternatives au capitalisme. (Figure 2)

Figure 2

Comme le suggère la remarque précédente, il est possible d’associer à ces conceptions de la nature des positions idéal-typiques en matière de priorité d’action politique. On peut ainsi avancer que les mobilisations écologistes sont principalement portées par deux paradigmes : celui d’une nature sauvage et celui des « communs » (qui ne sont finalement rien d’autre que des hybrides au sens de Latour). À l’inverse, la nature n’apparaît évidemment pas comme la priorité première lorsqu’elle est considérée seulement comme une ressource au service de la croissance, et pas davantage quand elle est perçue comme le cadre dans lequel s’inscrivent des rapports sociaux de domination. (Figure 3)

Figure 3

Des luttes pour l’environnement en ordre dispersé

Dans une typologie classique, Martínez Alier (2014) a distingué, au sein du mouvement écologiste, trois grands courants. Le premier, « le culte de la nature sauvage », tend à donner la priorité à la préservation d’espaces naturels, en tentant de bloquer ou retarder l’anthropisation. Le suivant, « l’évangile de l’éco-efficacité », prône la modernisation écologique par l’utilisation efficace des ressources en misant sur les progrès scientifiques et l’avancée des technologies : c’est la voie du développement durable. Enfin, « l’écologisme des pauvres » renvoie à l’ensemble des mobilisations de celles et ceux pour lesquels le milieu de vie est détruit par la recherche de la croissance économique.

De nouveaux mouvements contestataires revêtant une forte dimension écologique ont émergé ces dernières années. Les « Marches pour le climat » et autres manifestations coordonnées et focalisées sur les négociations internationales tentent ainsi de faire pression sur les gouvernements ; elles peuvent être relayées par des appels à un Green New Deal, comme c’est le cas en Europe sous l’impulsion d’Ursula von der Leyen ou aux États-Unis. D’autres mobilisations peuvent choisir de s’inscrire dans un cadre plus institutionnel, par exemple en défendant les droits propres de la nature (ou Pachamama), comme c’est le cas en Équateur, ou au moyen de procédures juridictionnelles tendant à faire reconnaitre la personnalité juridique de certains écosystèmes. Ces mobilisations peuvent également prendre la forme de luttes pour la justice environnementale (cet « écologisme des pauvres ») ou de ZAD comme à Notre-Dame-des-Landes. Elles peuvent enfin correspondre à des pratiques alternatives, comme dans le cas des transition towns impulsées par le britannique Rob Hopkins, ou dans certaines mobilisations « effondristes » (c’est le cas de la collapsologie en France).

Nombre de ces mobilisations insistent sur la nécessité de prendre en compte l’environnement en mettant en évidence les interdépendances que les humains entretiennent avec les communautés biotiques. Un certain nombre de ces mouvements sont critiqués pour leur apolitisme : c’est par exemple le cas des transition towns, mouvement dans lequel les actions pratiques priment sur leur théorisation[4] ; mais c’est le cas également avec les « Marches pour le climat », critiquées pour leur dimension consensuelle en tant qu’elles s’inscriraient largement dans la rhétorique de la modernisation écologique. On peut d’ailleurs considérer que la récupération tous azimuts de ces mobilisations – par les gouvernements ou les firmes capitalistes – ouvre un nouveau chapitre de « l’évangile de l’éco-efficacité », lequel serait désormais une idéologie largement partagée.

Reste que ces mouvements ne sont ni unitaires ni uniformes, et on peut noter qu’un clivage important les traverse. D’un côté, certaines mobilisations mettent avant tout l’accent sur la protection de l’environnement et valident l’argumentation de Dipesh Chakrabarty (2009, pp. 197‑222)[5]. Ce dernier considérait en effet, d’une part, que même le capitalisme et les plus riches seront affectés par la crise climatique, et, d’autre part, que le changement climatique survivra au capitalisme, de sorte que la critique du capital, seule, ne suffirait pas à armer les luttes écologistes. D’un autre côté, à l’inverse, certains considèrent que l’enjeu central et déterminant demeure, justement, cette opposition radicale au capitalisme. C’est le cas, par exemple, des mobilisations Zadistes, dont la stratégie est de disposer de bases arrière ancrées et capables de stimuler la lutte contre le système. De ce point de vue, les mobilisations pro-environnementales qui ne cibleraient pas le capitalisme sont donc largement critiquées. Andreas Malm (2017, 9), en particulier, reproche à Chakrabarty de concevoir l’humanité comme un « nouvel agent géologique », qui est en fait très – et trop – abstrait. De sorte que la pensée de l’Anthropocène, qui semble avoir initialement déconstruit les processus naturels en y intégrant l’action humaine, tendrait ici à les renaturaliser en les rapportant à « un trait humain inné », ce qui nie les processus historiques. De fait, le récit de l’Anthropocène attribue à l’abstraction « espèce humaine » (composée de personnes aussi diverses que les Aborigènes australiens et les banquiers londoniens) les mêmes responsabilités dans les transformations géologiques – de la conquête du feu à la machine à vapeur. Or, ces responsabilités sont en réalité très inégalement réparties entre pays et entre groupes sociaux d’un même pays (Mitchell 2011 ; Fressoz 2020). Selon Malm, un tel raisonnement en viendrait finalement à considérer que les processus de production capitalistes sont des processus naturels, propres à l’espèce humaine, ce qui « a pour effet d’interdire toute perspective de changement » (Malm 2017).

Dans une longue réponse, Chakrabarty (2016, pp. 107-108) a souligné trois points essentiels. Premièrement, il est certes incontestable, explique-t-il, que les crises climatiques « affectent davantage les pays les plus pauvres et les plus pauvres des pays riches ». Cependant, il est tout aussi incontestable que le réchauffement climatique et un possible effondrement affecteront l’ensemble des populations : pourquoi, d’ailleurs, les pays les plus riches « peu connus pour leur altruisme » se préoccupent-ils aujourd’hui de politiques de « transition » sinon pour éviter de subir les conséquences des bouleversements en cours ? Enfin, pour Chakrabarty, considérer que la crise climatique n’est qu’une variante de plus des crises cycliques du capitalisme revient à relativiser très fortement les changements écologiques : de façon ironique, la gauche anticapitaliste renvoie alors la crise climatique à un défi que le capitalisme pourrait aisément absorber dans ses stratégies et elle tend ainsi à essentialiser le capitalisme, système intangible, qui résisterait finalement à tout.

Ce débat entre Chakrabarty et Malm sur la nécessité – ou non – de déglobaliser le récit de l’anthropocène, de différencier les héritages historiques ou de politiser davantage la question des responsabilités, est très révélateur des clivages qui traversent les luttes en faveur de l’environnement. La figure 4, ci-dessous, tente d’en rendre compte. Y sont reprises et amplifiées les catégories définies par Martínez Alier (2014) ; divers exemples de mobilisations sont par ailleurs ajoutés. Il apparait très clairement que « l’écologisme des pauvres » renvoie à une théorie de la nature qui fait des « communs » ou des interdépendances son point cardinal puisque ce qui est défendu correspond aux « milieux de vie » et non à une nature « détachée » des relations sociales, comme c’est le cas avec la catégorie « wilderness thinking ». Il apparaît également que le rapport au capitalisme structure fortement les oppositions : ennemi des uns, car associé à une mondialisation libérale dévastatrice, le capitalisme apparaît à d’autres, sinon comme une réponse aux défis environnementaux, du moins comme un système intangible avec lequel il faut composer.

Figure 4

Les scenarii post-Covid 19, révélateurs des rapports à la nature et au capitalisme

Les divers scenarii post-Covid illustrent fort bien les clivages mis en évidence dans les deux premières parties et la façon dont ils imprègnent les récits alternatifs contemporains. De fait, la crise liée à la pandémie a suscité l’expression de nombreuses propositions publiques renvoyant à ce que devrait être l’organisation politique, économique et sociale du monde à venir. En d’autres termes, quelles leçons doit-on tirer de cette épidémie ? Et quelle(s) bifurcation(s) faut-il envisager ? Les réponses à ces questions diffèrent selon la conception que les auteurs et acteurs se font de la nature et du rôle du capitalisme dans la survenue, puis la diffusion de la zoonose. Un examen attentif des tribunes parues dans la presse française permet à cet égard de retrouver les quatre positions contrastées qui ont été déclinées précédemment.

Les uns considèrent que la pandémie de coronavirus est avant tout une « crise environnementale », comme le soutient notamment le philosophe Dominique Bourg : elle procèderait des agressions incessantes dont la nature fait l’objet en raison de la surexploitation des ressources (forestières, halieutiques, minérales, etc.), du développement des élevages intensifs ou de la multiplication des captures d’animaux sauvages – dont les pangolins, présentés comme l’un des possibles vecteurs du Covid-19 (2020). De fait, la réduction drastique de la biodiversité de même que la multiplication des contacts avec la faune sauvage concourent à exposer les humains à des pathogènes jusqu’alors inconnus – l’Ébola hier, le coronavirus aujourd’hui. Dès lors, parce que la pandémie est « le résultat de notre rapport à la nature » (Maris 2020b), la réponse la plus adaptée doit cibler la nature elle-même et pour elle-même. Elle consisterait, au premier chef, à limiter l’emprise anthropique sur l’environnement, à « retreindre notre territoire », selon l’expression de Virginie Maris. Il s’agirait non seulement de préserver la biodiversité en limitant l’exploitation des ressources naturelles, mais encore d’instaurer des zones de non-intervention, c’est-à-dire des périmètres réellement sanctuarisés et vierges de toute présence humaine (Maris 2020a). Cette stratégie de préservation de la « nature-altérité » prend d’ores et déjà forme à l’initiative de la Convention des Nations Unies sur la biodiversité ; elle s’incarne aussi dans divers projets européens de rewilding menés en Pologne, en Roumaine ou au Portugal – un pays qui abrite désormais, à Faia Brava, le plus vaste « corridor de vie sauvage » (Descalles 2020). Cette orientation stratégique n’est pas incompatible avec d’autres scenarii esquissés par les partisans de la décroissance et de la lutte contre le réchauffement climatique, des scénarii qui ciblent aussi la défense de l’environnement. On trouve ainsi, sous la plume de Yann Arthus-Bertrand, de Pierre Rabhi, de Bruno Latour ou de Pablo Servigne, parmi d’autres, un « appel à la résistance climatique » qui vise à instaurer la neutralité carbone en 2050 (Collectif 2020). Si l’objectif est ici encore de « préserver le vivant », les signataires de cet appel tirent argument de l’effet de sidération causé par la crise du Covid-19 pour relancer, plus largement, le combat écologique (protectionnisme environnemental, redéfinition du rôle de l’État et des modes de vie individuels, exaltation d’une frugalité heureuse, etc.) (Bourg et al. 2020).

En tant que telle, cette première stratégie post-Covid s’expose à la critique de ceux qui repoussent toute assimilation de la pandémie à une « crise environnementale » vue comme une « sorte d’ultimatum de la Nature », pour reprendre l’expression de l’ancien ministre Nicolas Hulot. Pour Luc Ferry, en particulier, le coronavirus ne constitue pas un « avertissement » qu’il faudrait sans délai prendre au sérieux, encore moins « une aubaine pour la planète », et on ne saurait se réjouir d’un ralentissement de l’économie – celui-là même que les tenants de la préservation de la nature perçoivent comme une chance ou une occasion à saisir (Ferry 2020a , 2020b). Au contraire, résoudre ce qui constitue avant tout une « crise sanitaire » suppose de disposer des ressources que génère le capitalisme et des innovations qu’il suscite (Ferry 2020c). Dans cette perspective, le monde d’après doit peu ou prou ressembler à celui d’avant – business as usual. C’est en effet par le capitalisme et les technologies qui l’animent que l’on pense ici affronter les problèmes auxquels la pandémie nous confronte. N’est-ce pas d’ailleurs la leçon à retenir de ce qu’on appelle la « gestion asiatique de la crise », à savoir une exploitation optimale des techniques numériques et des technologies biomédicales ? Dans ce cadre, il ne s’agit donc pas de limiter les mitoyennetés avec la faune sauvage ou de préserver autant que possible la biodiversité, mais bien de remettre sur pieds et de relancer l’économie – éventuellement sous couvert de « l’écologie du mieux » (Macron) ou de « l’économie de la vie » (Attali). Les « plans » mis en place dans plusieurs pays développés relèvent de cette stratégie, qui est plus ou moins inspirée, parfois, du « New Deal vert » promu par Jeremy Rifkin. La relance serait alors l’occasion de « verdir » l’économie : il faudrait en particulier tourner le dos aux énergies fossiles, devenues obsolètes et nuisibles, pour développer les énergies renouvelables (biomasse, éolien, solaire, etc.) qui généreront de la croissance et animeront le monde connecté de demain (Rifkin 2012). Une telle perspective semble toutefois très ambitieuse, et en même temps trop peu. Très ambitieuse car il faut songer aux liens historiques intimes qui existent entre la production de combustibles carbonés bon marché et la stabilité des sociétés démocratiques (Mitchell 2011). Mais pourtant trop peu ambitieuse si l’on considère que la transformation escomptée doit ici s’opérer dans le cadre des institutions et des mécanismes (prix, profit, allocation des ressources, marchés) qui régulent le capitalisme contemporain. Or, on sait que la logique du capitalisme porte en elle une exploitation effrénée des hommes et de la nature – celle qui se traduit dès aujourd’hui, ici et là, par un assouplissement des normes sociales ou environnementales pour pallier les effets de la crise du coronavirus, ou bien par le redémarrage de projets anti-écologiques jusqu’ici contestés (Cecco 2020 ; Landrin et Delacroix 2020).

Selon un troisième scénario, la crise du Covid-19 a sa source, justement, dans le fonctionnement de l’économie, et elle réclame une remise à plat de celle-ci. Autrement dit, le Covid-19 n’est pas seulement un événement exogène et imprévisible à l’origine d’un choc négatif dont les répercussions sont rudes sur la consommation comme sur la production. À cette lecture économique standard, certains opposent qu’il s’agit en réalité d’un événement endogène au capitalisme, le contrepoint des dommages causés à la nature et la conséquence, pour ainsi dire inévitable, de l’intensification des échanges (Pilhon 2020). Dans ce cadre, le coronavirus constituerait un « avertissement » sérieux appelant à en finir avec la logique capitaliste, un « accusateur » qui souligne et dénonce les failles des politiques néolibérales (Tanuro 2020 ; Lordon 2020b). Comme l’écrit Frédéric Lordon, « le virus est le choc de trop survenant sur des institutions tellement démolies – par le néolibéralisme – qu’un supplément de tension les menace d’effondrement ». On assiste ici au renversement de l’argument mobilisé par les artisans de la relance ou du green deal européen : la crise sanitaire ne serait pas la cause de la crise économique, mais bien le produit des dysfonctionnements de l’économie mondialisée, l’expression ultime des dégâts causés par le capitalisme. Ce dernier serait donc à la racine du mal et c’est de lui dont il faudrait se défaire – si la « secousse » engendrée par la crise du Covid-19 ne le condamne pas irrémédiablement. « Le temps approche où anticapitaliste ne sera plus une option », écrit en ce sens Lordon (2020a) : « la nature est en train de nous offrir une occasion à ‘moindres’ frais de nous en rendre compte ». La hiérarchie des enjeux est claire : parce que le « capitalisme vert » est chimérique et que la décroissance est un « projet insensé » dans le cadre du capitalisme (Lordon 2020c), c’est lui qu’il faut combattre avant tout en espérant que cessera, du même coup, le saccage de la nature – qui apparaît, à « moindre frais », comme l’instrument d’une prise de conscience politique.

Enfin, certains considèrent que la dégradation rapide de l’environnement, dont la crise du Covid est un indice fort, renvoie plus largement à la destruction des « communs » , ces biens indispensables à l’existence grâce auxquels les communautés locales cohabitaient avec la nature. Sous cet éclairage, la question de la préservation des espaces naturels est indissociable de la définition de nouveaux usages, moins prédateurs. L’idée n’est pas neuve mais elle est réactivée désormais par l’économiste Benjamin Coriat, le sociologue Patrick Pharo (2020) , ou encore par Pierre Dardot et Christian Laval (2020a , 2020b), qui plaident pour une « cosmopolitique du commun ». Selon Dardot et Laval, la lutte contre une crise sanitaire globale ne saurait être menée sous l’étendard de la souveraineté des États : elle réclame la mise en œuvre d’une « solidarité entre les humains » et l’institution de « communs mondiaux ». Ainsi pourrait-on concevoir, par exemple, que chaque pays puisse disposer des futurs traitements dans le cadre d’une « santé en commun » (Alesandrini, Coriat, et Leyronnas 2020). Sauf qu’à cette exigence de solidarité s’opposent, en l’espèce, les partisans du mécanisme classique de la propriété industrielle, gage d’innovations (thérapeutiques). Par ailleurs, pour ces auteurs, le point central réside dans l’autogestion, les délibérations démocratiques et l’avènement d’une gouvernance citoyenne : « tout tient en effet à la capacité des citoyens de se ressaisir des décisions sur leur propre vie », écrivent ainsi Dardot et Laval. Autrement dit, qu’ils évoquent les « milieux de vie », les coopératives ou les luttes locales, ces auteurs insistent davantage sur la décentralisation des décisions que sur le statut de la nature et la préservation de son altérité radicale. Et ce d’autant moins que cette approche par les « communs » renvoie le plus souvent à une conception de la nature comme ressource. Sans doute celle-ci doit-elle alors être gérée avec soin afin d’en préserver le stock et la richesse, sous la forme d’un « commun nourricier » (Legros 2020) ; reste qu’une telle conception de la nature ne rompt guère avec l’anthropocentrisme et la place actuellement prédominante de l’homme au sein du vivant (Tsing 2012, pp. 77‑85).

Tel est, en France, le diagramme des positions sur l’après Covid, qui reproduit, en miroir, celui des mobilisations en faveur de l’environnement. Ces positions sont, on le voit, travaillées elles aussi par une double tension : d’un côté, ceux dont la réflexion porte avant tout sur le capitalisme, les dommages qu’il occasionne ou les espoirs qu’il pourrait encore susciter ; de l’autre côté, ceux qui mettent l’accent sur l’environnement en insistant tantôt sur la nécessité absolue de sa préservation, tantôt sur l’importance d’une tout autre régulation de ses usages collectifs. Et dans ce cadre, le point de blocage réside sans doute dans l’écart irréductible entre les partisans de l’anticapitalisme et les tenants de la lutte pour l’environnement, dont les forces se dispersent et peinent, finalement, à imposer un quelconque : changement de méthode ou de perspective.

Conclusion

On objectera que les lignes politiques sont en train de bouger, comme en attestent la « surprise verte » aux élections européennes de 2019 puis les résultats obtenus aux scrutins locaux par les partis écologistes. À telle enseigne, d’ailleurs, que toutes les formations politiques et toutes les politiques publiques adoptent un registre environment friendly ou se tournent vers « l’écologie transversale » (Laurent 2020). Pour autant, les positions théoriques restent, elles, assez intangibles – ici, le naturalisme, là, une réflexion sur les interrelations entre la nature et le monde social. Dans ce cadre général, les pro- et anticapitalistes évoluent de façon totalement symétriques et en faisant peu de cas de la nature, qui est vue essentiellement, par les uns, comme une ressource et un potentiel de croissance, et par les autres comme le signe des contradictions capitalistes. Quant aux défenseurs des « communs », ils songent apparemment davantage aux modalités de leur institutionnalisation qu’à la priorité qu’il faudrait accorder à tel ou tel élément du vivant. Or, ce sont les orientations théoriques qui, in fine, déterminent les visions du monde politique et délimitent le champ des possibles politiques, donc l’ampleur des réformes à entreprendre. C’est pourquoi, la nouveauté la plus rafraichissante et la plus prometteuse réside sans doute dans les réflexions théoriques sur la conservation et la régénération de la nature, sur l’arrêt de la colonisation anthropique du monde en appliquant, par exemple, un « principe général de non-interférence » (Maris 2018). Mais à la condition, toutefois, que tous ces « penseurs du nouveau monde » (Truong 2020) post-Covid, auxquels les médias prêtent désormais une certaine influence intellectuelle, proposent aussi des mesures politiques, dont l’opérationnalisation pourrait (r)animer le débat public. Car, même après un événement de la gravité de la crise du coronavirus, l’écologie politique court le risque de l’insignifiance et du flatus vocis si elle reste dans le seul registre de l’imprécation et de l’objurgation.

Appendices

Notes

-

[1]

L’extractivisme désigne l’exploitation industrielle de ressources naturelles qui ne sont pas – ou peu – renouvelables.

-

[2]

Quelques exceptions sont cependant notables. C’est le cas de certains textes de la première École de Francfort, en particulier ceux d’Adorno et Benjamin – certes plus philosophes que sociologues.

-

[3]

John Muir (1838-1914), proche d’Emerson et de Thoreau, est un défenseur de la préservation absolue de la nature tandis que Gifford Pinchot (1865-1946) est partisan d’une conservation de la nature qui n’entrave pas son exploitation rationnelle.

-

[4]

Rappelons que ce mouvement, qui s’incarne notamment à Totnes, dans le Devon, où Hopkins est installé, vise à s’affranchir de la dépendance aux énergies carbonées en développant, de manière collective, un mode de vie frugal et soutenable. Il s’agit donc de privilégier le changement au niveau local sans viser forcément un changement d’orientation politique plus large.

-

[5]

Selon l’auteur, dans sa conclusion : « Climate change, refracted through global capital, will no doubt accentuate the logic of inequality that runs through the rule of capital; some people will no doubt gain temporarily at the expense of others. But the whole crisis cannot be reduced to a story of capitalism. Unlike in the crises of capitalism, there are no lifeboats here for the rich and the privileged (witness the drought in Australia or recent fires in the wealthy neighborhoods of California) » (Chakrabarty 2009, nous soulignons, pp. 197‑222).

Bibliographie

- Alesandrini, Jean-Francois, Benjamin Coriat, et Stéphanie Leyronnas. 2020. « Construire une santé en commun devient un impératif moral, éthique et démocratique ». Le Monde. https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/07/29/construire-une-sante-en-commun-devient-un-imperatif-moral-ethique-et-democratique_6047550_3232.html.

- Alier, Joan Martínez. 2014. L’écologisme des pauvres. Paris: Les Petits Matins.

- Beck, Ulrich. 2001. La société du risque. Sur la voie d’une autre modernité. Paris: Alto Aubier.

- Bergandi, Donato, et Patrick Blandin. 2012. « De la protection de la nature au développement durable : genèse d’un oxymores éthique et politique ». Revue d’Histoire des sciences 1:103‑42.

- Bourg, Dominique, Gauthier Chapelle, Johann Chapoutot, Philippe Desbrosses, Xavier Ricard Lanata, Pablo Servigne, et Sophie Swaton. 2020. Retour sur terre : 35 propositions. Paris: PUF.

- Catton, William R., et Riley E. Dunlap. 1978. « Environmental Sociology: a New Paradigm ». The American Sociologist 13:41‑49.

- Cecco, Leyland. 2020. « Canada: Minister Says Covid-19 Lockdown a "Great Time" to Build Pipeline ». The Guardian, mai. https://www.theguardian.com/world/2020/may/26/canada-coronavirus-alberta-energy-minister-oil-pipeline.

- Chakrabarty, Dipesh. 2009. « The Climate of History: Four Theses ». Critical Inquiry 35 (2):197‑222.

- Chakrabarty, Dipesh. 2016. « Whose anthropocene? A Response ». Édité par Robert Emmett et Thomas Lekan. Whose anthropocene? Revisiting Dipesh Chakrabarty’s ‘Four Theses, nᵒ 2:103‑13.

- Charbonnier, Pierre. 2015. La fin d’un grand partage. Nature et société de Durkheim à Descola. Paris: CNRS Editions.

- Collectif. 2020. « Après le confinement, il nous faudra entrer en résistance climatique ». Le Monde, mars. https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/03/19/apres-le-confinement-il-nous-faudra-entrer-en-resistance-climatique_6033624_3232.html.

- Coriat, Benjamin. 2020. « L’âge de l’anthropocène, c’est celui du retour aux biens communs ». https://www.mediapart.fr/journal/economie/160520/benjamin-coriat-l-age-de-l-anthropocene-c-est-celui-du-retour-aux-biens-communs.

- Cuche, Denys. 1996. La notion de culture dans les sciences sociales. Paris: La Découverte.

- Dardot, Pierre, et Christian Laval. 2020a. « L’épreuve politique de la pandémie ». Médiapart, mars. https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/190320/l-epreuve-politique-de-la-pandemie.

- Dardot, Pierre, et Christian Laval. 2020b. « Aucune souveraineté d’État au monde ne permettra de prévenir les pandémies ». https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/07/pierre-dardot-et-christian-laval-aucune-souverainete-d-etat-au-monde-ne-permettra-de-prevenir-les-pandemies_6038925_3232.html.

- Descalles, Julien. 2020. « L’ambition est d’établir un véritable corridor de vie sauvage ». Usbek & Rica, janvier. https://usbeketrica.com/fr/article/ambition-etablir-veritable-corridor-de-vie-sauvage.

- Descola, Philippe. 2005. Par-delà nature et culture. Paris: Gallimard.

- Descola, Philippe. 2020. « Nous sommes devenus des virus pour la planète ». https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/20/philippe-descola-nous-sommes-devenus-des-virus-pour-la-planete_6040207_3232.html.

- Ferry, Luc. 2020a. « Le coronavirus, aubaine pour la planète ? » Le Figaro, mars. https://www.lefigaro.fr/vox/economie/luc-ferry-le-coronavirus-aubaine-pour-la-planete-20200318.

- Ferry, Luc. 2020b. « Voir un lien entre la biodiversité et le Covid-19 relève du surréalisme ». https://www.lexpress.fr/actualite/societe/luc-ferry-il-n-y-a-aucun-lien-entre-coronavirus-et-ecologie_2122393.html.

- Ferry, Luc. 2020c. « Pas d’écologie sans capitalisme ». Le Figaro, mai. https://www.lefigaro.fr/vox/societe/luc-ferry-pas-d-ecologie-sans-capitalisme-20200520.

- Fressoz, Jean-Baptiste. 2020. « Ce qui est inédit, c’est que la plupart des gouvernements ont choisi d’arrêter l’économie pour sauver des vies ». https://www.bastamag.net/mondialisation-covid19-effondrement-virus-collapse-transition-relocalisation.

- Fromantin, Jean-Christophe, et Didier Sicard. 2020. « Coronavirus : "Les nouvelles configurations urbaines portent en germe des déflagrations écologiques à haut potentiel de viralité" ». Le Monde. https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/08/urbanisme-mettre-la-nature-en-ville-est-une-promesse-dangereuse_6035989_3232.html.

- Keck, Frédéric. 2020. « Pourquoi sommes-nous malades des oiseaux sauvages et des chauves-souris ? » Le Un. https://le1hebdo.fr/journal/comment-pieger-le-virus/291/article/pourquoi-sommes-nous-malades-des-oiseaux-sauvages-et-des-chauves-souris-3790.html.

- Landrin, Sophie, et Guillaume Delacroix. 2020. « Coronavirus : en Inde, la grande casse sociale et environnementale ». Le Monde. https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/07/18/coronavirus-en-inde-la-grande-casse-sociale-et-environnementale_6046603_3234.html.

- Larrere, Catherine, et Raphaël Larrere. 2015. « Sauver le sauvage ? L’idée de wilderness ». In Penser et agir avec la nature : une enquête philosophique, 25‑50. Paris: La Découverte.

- Latour, Bruno. 1991. Nous n’avons jamais été modernes. Paris: La Découverte.

- Latour, Bruno. 2001. « Réponse aux objections ». Revue du MAUSS 2001/1 (no 17):137‑52.

- Latour, Bruno. 2020. « le Covid comme crash-test ». https://www.liberation.fr/debats/2020/05/13/bruno-latour-le-covid-comme-crash-test_1788275.

- Laurent, Corinne. 2020. « Barbara Pompili rêve d’une écologie transversale ». La Croix. https://www.la-croix.com/France/Politique/Barbara-Pompili-reve-dune-ecologie-transversale-2020-07-08-1201103997.

- Legros, Claire. 2020. « L’aventure citoyenne des semences, commun nourricier ». Le Monde. https://www.lemonde.fr/series-d-ete/article/2020/07/31/l-aventure-citoyenne-des-semences-paysannes-commun-nourricier_6047785_3451060.html.

- Lordon, Frédéric. 2019. Vivre sans ? Institutions, police, travail, argent…. Paris: La Fabrique.

- Lordon, Frédéric. 2020a. « Quatre hypothèses sur la situation économique ». Attac Vienne Pays Rhodanien. https://local.attac.org/vienne38/index.php/8-accueil/514-quatre-hypotheses-sur-la-situation-economique.

- Lordon, Frédéric. 2020b. « Coronakrach ». Le Monde Diplomatique, mars. https://blog.mondediplo.net/coronakrach.

- Lordon, Frédéric. 2020c. « Problèmes de la transition ». Le Monde Diplomatique, mai. https://blog.mondediplo.net/problemes-de-la-transition.

- Malm, Andreas. 2017. L’anthropocène contre l’histoire. Le réchauffement climatique à l’ère du capital. Paris: La Fabrique.

- Maris, Virginie. 2018. La part sauvage du monde. Paris: Seuil.

- Maris, Virginie. 2020a. « Créer des territoires plus autonomes, plus résilients ». https://www.mediapart.fr/journal/france/240420/virginie-maris-creer-des-territoires-plus-autonomes-plus-resilients?onglet=full.

- Maris, Virginie. 2020b. « La pandémie n’est pas une vengeance de la terre, c’est le résultat de notre rapport à la nature ». https://www.bastamag.net/covid-vengeance-de-la-nature-biodiversite-pathogenes-surconsommation-specificite-humaine-Virginie-Maris.

- Maris, Virginie. 2020c. « Réévaluer ce à quoi nous tenons ». https://www.franceinter.fr/environnement/les-entretiens-de-confines-avec-virginie-maris-reevaluer-ce-a-quoi-nous-tenons.

- Mitchell, Thimothy. 2011. Carbon Democracy. Political Power in the Age of Oil. London: Verso.

- Pharo, Patrick. 2020. « La crise du Covid-19 a remis au premier plan les obligations du commun ». https://www.marianne.net/economie/la-crise-du-covid-19-remis-au-premier-plan-les-obligations-du-commun.

- Pilhon, Dominique. 2020. « Covid-19 : une crise exogène, vraiment ? » Politis. https://www.politis.fr/articles/2020/04/covid-19-une-crise-exogene-vraiment-41712/.

- Rifkin, Jeremy. 2012. La troisième révolution industrielle. Comment le pouvoir latéral va transformer l’énergie, l’économie et le monde. Paris: Les liens qui libèrent.

- Robin des Bois. 2020. « Le trafic de pangolin se poursuit malgré le coronavirus ». Reporterre. Le quotidien de l’écologie. https://reporterre.net/Le-trafic-de-pangolin-se-poursuit-malgre-le-coronavirus.

- Servigne, Pablo, et Raphael Stevens. 2015. Comment tout peut s’effondrer. Paris: Seuil.

- Steffen, Will, Katherine Richardson, Johan Rockström, Sarah E. Cornell, Ingo Fetzer, Elena M. Bennett, Reinette Biggs, et al. 2015. « Planetary Boundaries: Guiding Human Development on a Changing Planet ». Science 347.

- Tanuro, Daniel. 2020. « Huit thèses sur le coronavirus ». Médiapart, mars. https://blogs.mediapart.fr/jean-marc-b/blog/120320/huit-theses-sur-le-coronavirus-par-daniel-tanuro.

- Truong, Nicolas. 2020. « Le tournant écopolitique de la pensée française ». Le Monde. https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/08/02/le-tournant-ecopolitique-de-la-pensee-francaise_6047969_3232.html.

- Tsing, Anna. 2012. « Empire’s Salvage Heart. Why Diversity Matters in the Global Political economy ». Focaal- Journal of Global and Historical Anthropology, 36‑50.

- Tsing, Anna. 2018. « Résurgence holocénique contre plantation anthropocénique ». Multitudes 018/3 (n° 72):77‑85.

- Viveiros de Castro, Eduardo. 2014. « Perspectivisme et multinaturalisme en Amérique indigène ». Journal des anthropologues, 161‑81.

List of figures

Figure 1

Figure 2

Figure 3

Figure 4