Abstracts

Résumé

En Janvier 2015, dans le cadre de ma recherche postdoctorale sur le travail autobiographique de David Perlov, cinéaste israélo-brésilien, je passe un mois dans la ville de Tel Aviv en Israël. J’y vais avec ma famille – mes parents et ma sœur – et nous louons un appartement. L’après-midi de notre arrivée, une tempête de pluie, de vent et de sable nous empêche de sortir de la maison pendant quelques jours. Confinés dans l’appartement, au milieu des discussions familiales, nous suivons à la télévision les images des derniers évènements. Mais nous ne parlons pas l’hébreu. Perplexes, devant les images de la tempête blanche qui paralyse le pays, nous prenons connaissance de l’attaque contre Charlie Hebdo à Paris, ville où nous venons de passer pour rejoindre Israël depuis le Brésil. Mais nous ne comprenons pas tout. Tout, dans cette situation, devient opaque – de l’écran de télé à la fenêtre, qui ne révèle rien.

Mots-clés :

- Israël,

- Tel-Aviv,

- David Perlov,

- mémoire

Abstract

In January 2015, as part of my post-doctoral research into the autobiographical work of the Brazilian-Israeli filmmaker, David Perlov, I spend a month in Tel Aviv, Israel. I arrive with my family – my parents and my sister – and we rent an apartment. The afternoon of our arrival, a tempest of wind, rain and sand prevents us from leaving the house for a few days. In the confines of the apartment, between family discussions, we follow the television pictures of the latest events. But we can’t speak Hebrew. Bemused, faced with pictures of the white storm paralysing the country, we learn about the attack on Charlie Hebdo in Paris, the city we had only just passed through on our way to Israel from Brazil. But we can’t understand. Everything, in that situation, became impenetrable : from the television screen to the cityscape through the window giving nothing away.

Keywords:

- Israël,

- Tel-Aviv,

- David Perlov,

- memory

Article body

Dans ma vie il y a beaucoup de fenêtres et beaucoup de tombes Parfois elles échangent leurs rôles: alors une fenêtre se ferme pour toujours alors par la tombe je peux voir très loin.

Yehuda Amïchai

Un homme qui perd sa langue maternelle est infirme pour la vie.

Aharon Appelfeld

En janvier 2015, je passe un mois dans la ville de Tel-Aviv, en Israël. Je prévois d’effectuer des recherches sur l’œuvre autobiographique du réalisateur israélo-brésilien David Perlov. J’y vais avec ma famille (mes parents et ma sœur). Nous avons loué un appartement rue Nahshon, à Siderot Nahshon, dans le nord de la ville.

Contrairement à l’image en ligne de Google Maps, qui montre la rue un après-midi frais et ensoleillé, nous avons été reçus par une tempête de pluie, de vent et de sable. Au premier abord, l’appartement loué est une déception, c’est sûr. Mais le pire, c’est que nous ne pouvons le quitter.

Fig. 1

Je me blesse, manquant me casser un ongle en tentant d’ouvrir puis fermer une fenêtre. Cela fait exploser ma mauvaise humeur. Ma mère se plaint de ses vêtements inadaptés au climat : elle n’a pas prévu un manteau assez chaud. Mon père, toujours en forme, vérifie les installations de la maison et essaie de faire marcher le chauffage, cependant que ma sœur parvient à nous faire rire de l’absurde de la situation.

La première nuit, nous sommes tirés du lit par une inondation d’eau et de sable qui, nous ne savons comment, est entrée par la fenêtre de la chambre. Le roman de Jean Echenoz que je lisais alors, construction tragicomique à propos de la guerre de tranchées de 14, flotte sur une flaque à côté du lit : on dirait que la tranchée, c’est ici.

Enfermés dans l’appartement, entre disputes familiales et discussions banales, nous suivons à la télé les images des derniers événements.

Mais nous ne comprenons pas l’hébreu.

Perplexes face aux images de la tempête blanche qui paralyse le pays, nous prenons connaissance de l’attentat contre Charlie Hebdo à Paris.

Mais nous ne comprenons pas tout du reportage.

Fig. 2

Tout, dans cette situation, devient opaque, de l’écran de la télévision au paysage de la fenêtre, qui ne dévoile rien.

+

En novembre 2015, près d’un an après ce voyage et dix jours après les attentats du 13 novembre, je donne une conférence sur l’état d’avancement de ma recherche. Je veux penser, en partant du cinéma, comment la vie privée est traversée par le contexte public et politique. Je cherche à comprendre les conditions par lesquelles, à travers la singularité du geste autobiographique, on peut figurer l’altérité.

Pour cela, je montre un extrait du Journal de David Perlov, réalisé en Israël.

Fig. 3

Fig. 4

Mais il y a un problème – et avant de commencer la conférence, il me faut l’énoncer.

Ayant hérité d’un prénom typiquement israélien et d’un nom typiquement juif, je sais bien que je prends le risque de voir ma parole réduite. Pourtant, si un nom est quelque chose que l’on reçoit et que l’on hérite, il peut aussi être quelque chose qui s’invente.

Le nom est un mot qu’on porte comme une chose, comme une pierre, tout au long d’exils et de déplacements.

+

Nous venons d’arriver et nous ne pouvons pas encore quitter notre appartement-bunker, hormis pour une virée rapide au am pm afin de faire quelques courses : hummus, pain, gefilte fish, chrein (raifort) et fruits. Nous attendons la fin de la tempête pluvieuse qui nettoiera la ville de toute la poussière, de la terre et du sable déposés par la tempête de vent.

Je suis à la fenêtre : la vue sur la cour de l’immeuble est si hideuse qu’elle m’attendrit, cependant que le vent hurle avec véhémence, amplifié par le bruit de la mer. Et voilà qu’une pluie fine commence à nettoyer les vitres de la fenêtre jusqu’ici sales de terre.

Fig. 5

Ma mère tient en main le dernier roman d’Amos Oz, et ma sœur lit à haute voix les nouvelles du journal Haaretz. Elles cherchent à comprendre.

J’écris un e-mail à Daniel, dont je suis aveuglement amoureuse, en lui disant qu’arriver en Israël est toujours pour moi une expérience d’angoisse et de cécité, redoublée d’un certain épuisement.

Je m’inscris malgré tout à un voyage organisé à Hevron, en Cisjordanie, par une ONG israélienne. Mais à cause de la tempête qui traverse le pays – lequel se retrouve en alerte rouge officielle – le voyage est annulé.

Des heures plus tard – des jours peut-être ? – un cousin journaliste nous contacte pour nous demander si tout va bien. Je ne comprends pas.

Il nous explique alors l’attentat de Charlie Hebdo et son inquiétude pour nous : il avait vu, deux jours avant les attentats du 7 janvier, une photo de nous à Paris, publiée par mon père sur Facebook et qui avait reçu beaucoup de « likes ».

Je lui dis de ne pas s’inquiéter : à Tel-Aviv, pour le moment, il n’y a que des attentats au couteau et des déluges dignes de l’Ancien Testament.

+

Le mauvais temps s’arrête et je sors, en quête de Mira Perlov qui habite au quatorzième étage d’un immeuble entre les avenues Shaul Hamelech et Ibn Gvirol, dans le centre de Tel-Aviv.

Même si je ne parle pas l’hébreu, je m’efforce à prononcer l’accent guttural des natifs. Cette stratégie ne marche pas toujours. « Ibn Gvirol », c’est difficile à dire en hébreu. En français aussi d’ailleurs : « Iben Gevirole ».

Veuve de David Perlov, femme extraordinaire, Mira est devenue une amie proche, essentielle. Nous prenons un café et parlons pendant des heures à sa fenêtre, d’où l’on voit la belle ville bâtie en pierre.

Fig. 6

Le jour, à cause de la lumière et de la couleur claire des immeubles, il est difficile et même presque impossible de regarder le paysage.

C’est pourquoi je préfère aller voir Mira en fin d’après-midi.

Fig. 7

Fig. 8

Mira me montre des documents, des passeports, des lettres et des cartes postales échangées avec David dans les années cinquante, alors qu’il était à Paris et qu’elle trayait des vaches dans un kibboutz, près de la bande de Gaza.

Fig. 9

Dans l’une de ces lettres elle écrit, avec un point d’exclamation : « Je t’attends ! »

Parmi ces documents, nous trouvons le passeport d’Anna Perlov, alors Anna Berman, mère de David qui, comme tant de juifs, a fui l’extrême pauvreté de l’Europe de l’Est.

Fig. 10

Fig. 11

Anna venait de la région de Bessarabie, alors en Roumanie et aujourd’hui en Moldavie. À la même époque mon grand-père, Abram Leib Feldman, le père de ma mère, arrivait au Brésil, où il reçut le surnom de Seu Luiz.

Parmi les documents de Mira, je découvre le premier registre d’Anna, entrée à Belo Horizonte après être passée par Paris et avoir débarqué à Rio de Janeiro.

À ma surprise, ce laissez-passer accordé par la police de l’État de Minas Gerais décrit Anna, qui, au Brésil, ne sortit pas de la pauvreté et resta analphabète, comme employée domestique.

Fig. 12

+

Je reprends les images domestiques, « faites maison », du Journal, œuvre composée de six chapitres pour une durée totale de six heures et tournés entre 1973 et 1983.

Dans son Journal, Perlov filme le quotidien de sa famille et de la ville de Tel-Aviv depuis la fenêtre de son appartement ; depuis la fenêtre de la télévision aussi, qui fait surgir le drame des événements politiques dans l’espace privé ; depuis les vitres des voitures enfin, celles qui circulent dans les villes de Paris, São Paulo et Rio de Janeiro.

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

Considéré comme le pionnier du cinéma moderne israélien, Perlov, fils d’un magicien itinérant et d’une mère analphabète, naît à Rio en 1930, mais passe les dix premières années de sa vie à Belo Horizonte. Il déménage alors à Sao Paulo avec son frère, laissant derrière lui une enfance malheureuse et vulnérable.

Entre ses études dans un collège public et ses déplacements en tramway, Perlov se consacre au dessin et à un mouvement de jeunesse socialiste-sioniste : il y rencontre Mira, juive polonaise rescapée de la Shoah, qui deviendra sa compagne pour toute la vie.

Fig. 16

Vivant une espèce d’exil forcé dans son propre appartement, Perlov associe l’écriture de son journal à un acte de guerre et de désespoir, accordant à ce genre cinématographique une radicalité inédite dans le cinéma israélien d’alors.

Avec le Journal, c’est la première fois que, pour ce cinéma, l’interrogation sur soi et le regard politique de celui qui filme devient une question cinématographique, la première fois que l’énonciation à la première personne du singulier prend forme – ici dans la voix, incarnée et rythmée, de Perlov lui-même.

+

C’est déjà le 11 janvier, date de mariage d’une cousine qui habite Yafo. Pour la première fois, comme dans un miracle biblique, il fait beau. Dans un geste impulsif fou, Daniel décide de passer trois jours avec moi en Israël. Traverser un océan et deux continents pour trois jours ? Il dit : oui.

Fig. 17

Je suis rayonnante de bonheur. Je me sens flotter au-dessus de la Terre Promise, moi protagoniste d’un amour qui sera honoré, qui sait, par une alliance éternelle, tout comme notre peuple avec Dieu.

Ivre de l’esprit fanatique et fondamentaliste que seule une passion peut réveiller, je rêve d’aller dans le désert. Revenir à la poussière, au début de tout, et tout commencer à nouveau, avec lui.

+

Dans ma conférence de novembre 2015, je mentionne une séquence du troisième chapitre du Journal que je nomme batucada. La narration de Perlov y met en contexte chaque moment du tournage, percevant dans les moments passés – comme son enfance pénible à Belo Horizonte – des liens avec des sentiments, des sensations et des prémonitions de sa vie présente.

Dans le salon, au son d’une musique brésilienne, c’est devant une danse gracieuse de Mira et ses amis, fraîchement débarqués du Brésil, que Perlov se souvient de son enfance pauvre. Comme si, confronté à ce petit événement privé – la danse avec ses amis – il se trouvait renvoyé à une certaine angoisse sous-jacente, à la trace d’une tragédie latente, au cristal de l’événement total.

Fig. 18

« Cette danse à la maison est très surprenante. Combien de moments du passé révèle-t-elle ? Combien de carnavals ratés ? » - se demande-t-il. « Je pressens le début d’un grand voyage jusqu’à la maison. Ma maison, la maison de Belo Horizonte. Pas de riz, que des haricots. Une ou deux bananes par semaine. Rien de plus ».

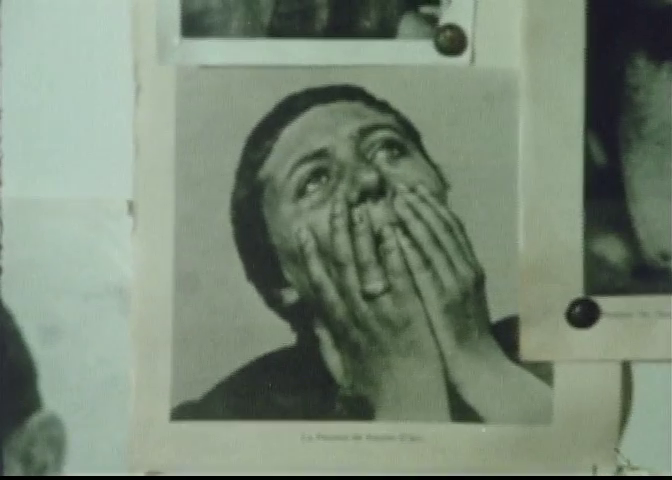

Fig. 19

Au fil de ce commentaire, le montage, rythmé par une intense batucada, alterne la situation de la danse avec un tremblement de photographies, de cartes postales, de photogrammes de films, de reproductions de tableaux et de coupures de journaux affichés sur le mur de la chambre de Perlov jusqu’à ce que, à la fin de la séquence, sa caméra à la main effrénée passe, par la fenêtre, à une ville en convulsion.

Entre le plan de la narration et celui de l’image, entre son expérience personnelle traumatisante et son appréhension pour l’avenir proche d’Israël, il y a une espèce de tumulte existentiel, des frissons, des tremblements de terre. Ici, nous ne pouvons pas oublier que nous sommes en 1981, à un an de la Guerre du Liban.

Dans cette rue à double sens, les paysages intérieur et extérieur sont confondus, amalgamés. L’espace domestique de la maison et de la famille déborde, il n’est ni protégé ni séparé, il fait partie du chaos de la ville, de l’agitation politique, de l’imminence de la catastrophe et de l’attente – qui sait – d’un miracle.

Fig. 20

C’était cela que je disais lors cette conférence – et en même temps je sentais combien ces paroles, en quête d’organisation, de sens et de cohérence, recouvraient aussi l’expérience d’avoir été là-bas. Là-bas : de l’autre côté du monde, aveuglée par une luminosité éblouissante, immobilisée par une tempête de vent, assourdie par l’incompréhension d’une langue qui ne se laissait pas dominer.

+

Daniel vient me rendre visite et le voyage dans le désert de Sde Boquer, au sud d’Israël, est aussi bref que merveilleux. Pendant deux jours, je ne sens plus cette angoisse habituelle.

Au cours de la seule nuit que nous passons ensemble, nous projetons de regarder le ciel étoilé, à l’œil nu puis avec un télescope. Mais comme rien n’est parfait, ni l’homme, ni le Dieu hébreu, un intense et épais brouillard couvre le paysage nocturne.

Nous ne voyons rien. Absolument rien. Même pas l’un l’autre. Ni avec un télescope, ni avec une loupe.

Le lendemain, dans le Canyon du Sde Boquer, Daniel décide de s’en aller – même si, pour une dernière fois, il regarde en arrière.

Fig. 21

Je ne comprends pas.

+

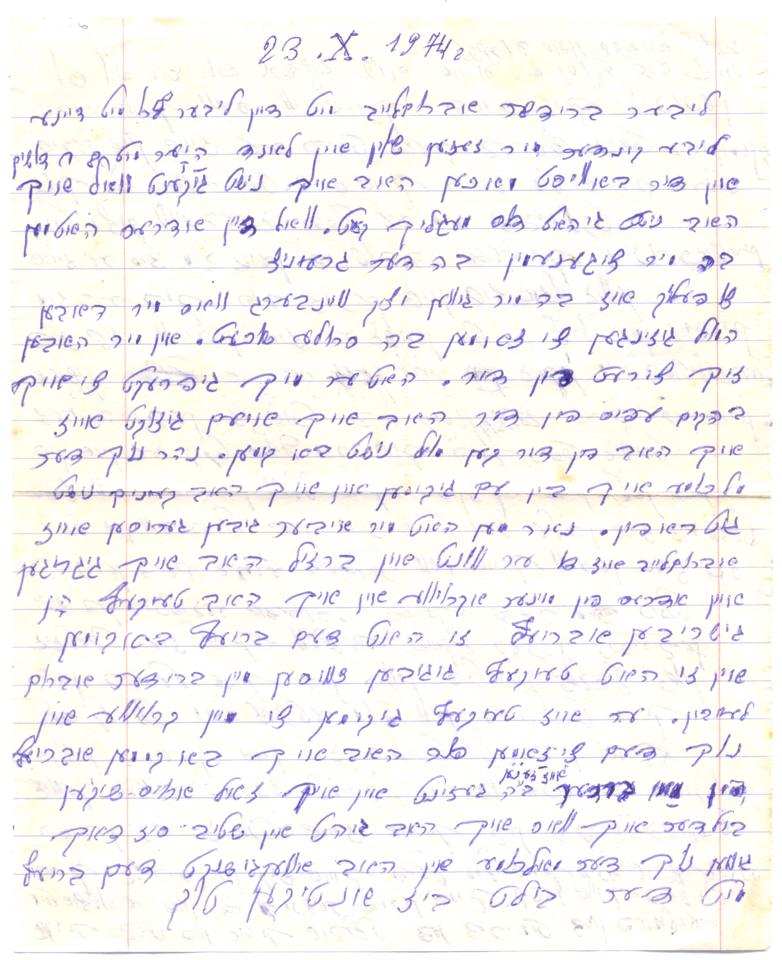

Le voyage suit son cours et ma recherche de films et de documents continue, parallèlement à d’autres recherches plus personnelles : au-delà d’un manteau d’hiver suffisamment chaud, ma mère veut trouver en Israël cette petite partie de sa famille qui a survécu à la Seconde Guerre et dont nous n’avons pas de nouvelles depuis cette lettre écrite en yiddish et envoyée par son oncle à Recife le 23 octobre 1974.

Mais nous ne parlons pas non plus le yiddish.

Ma cousine, qui habite Yafo, essaie de nous aider. Elle cherche sur internet et dans l’annuaire téléphonique, mais l’adresse de la lettre n’y est pas. Nous utilisons les systèmes de recherche des musées Yad Vashen, consacré à la Shoah, et Beit Hat-fut-sot, le Musée de la Diaspora. Rien. Si David ou Moshé Feldman, comme ma mère avait commencé à s’en douter, sont inatteignables, imaginez alors leurs descendants.

La lettre en yiddish, telle une relique prête à être déchiffrée, est aussi impénétrable qu’un mur de pierre.

Elle reste en attente d’une traduction.

Fig. 22

+

La lettre d’octobre 1974 fut écrite par le frère de mon grand-père, parti seul, des décennies plus tôt, de Bessarabie pour le Brésil, au cours d’un long voyage comptant parmi ces déplacements qui marquèrent les générations de mes grands-parents et mes arrière-grands-parents. Traversant continents et océans, ils venaient en effet du Portugal, d’Italie, du Cap-Vert et du Maroc.

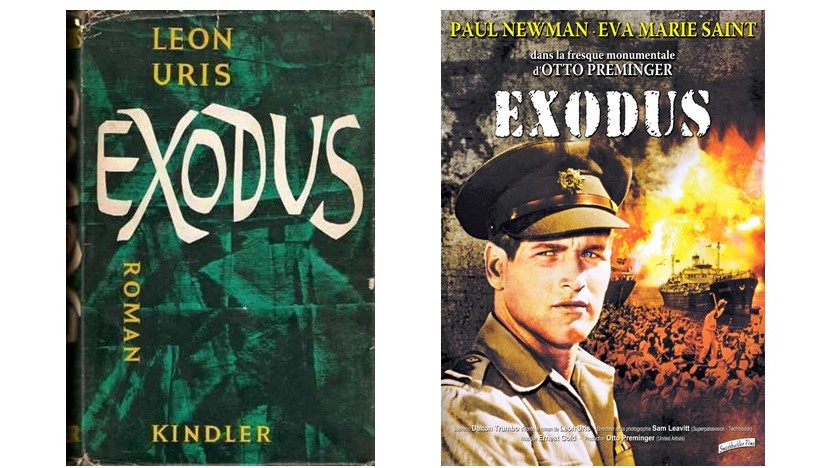

C’est peut-être pour cela que ma mère choisit pour ma sœur un prénom arabe, me réservant celui d’un personnage du roman Exodes, de Leon Uris – une référence explicite à l’exode hébreu en Egypte.

Ce roman, repère important de sa propre adolescence à la fin des années 1950, parlait du drame des juifs qui, déjà à l’état de spectre après avoir survécu à la Shoah, continuèrent ensuite en réfugiés de guerre.

Je n’ai pas lu Leon Uris, ni vu le film avec Paul Newman. Mon nom lui-même m’appartient à peine.

Fig. 23

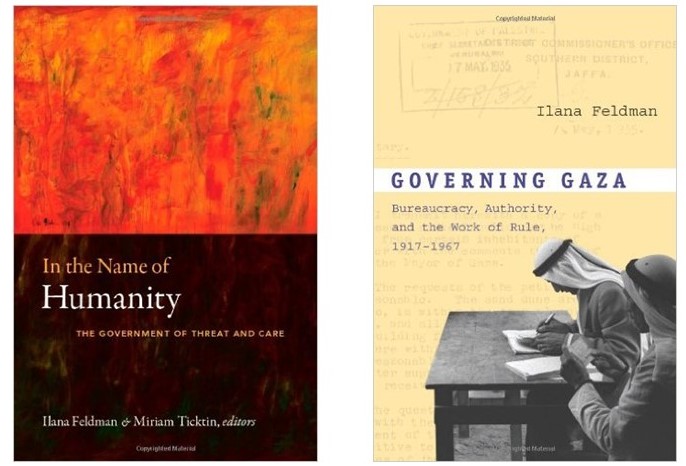

Il y a des années, en tapant « Ilana Feldman » dans Google, je tombai sur une homonyme, activiste et professeure à l’université de Columbia, menant des recherches sur la question des réfugiés palestiniens, sur les pratiques gouvernementales et sur les droits de l’homme à Gaza, en Cisjordanie, en Jordanie, en Syrie et au Liban.

De temps en temps, je reçois des messages d’une plateforme électronique de chercheurs en ligne qui me demande, à propos des articles et ouvrages de mon homonyme : « Are these your papers, Ilana ? ». Apparemment, Google non plus ne parvient pas à nous distinguer.

Fig. 24

Que peut un nom ?

+

Nous sommes en mars 2015, cela fait à peine un mois que nous sommes rentrés au Brésil, lorsque Nancy Rosenchan, traductrice du yiddish en portugais, de São Paulo, écrit à ma mère :

Keyla,

Sur l’enveloppe, c’est écrit David Feldman. L’adresse est Per 18-10, dans la ville d’Hadera. J’ai cherché sur Google mais je n’ai pas trouvé de rue avec ce nom. Il se peut qu’elle ait changé de nom ou qu’elle ait disparu.

La lettre se termine à la deuxième page. En haut, le papier a été plié pour écrire et demander à ce qu’on lui envoie vite des photographies.

Indépendamment de ce que je ne suis pas arrivé à lire, la lettre est bien tronquée, et sa connaissance de l’écriture yiddish est faible, comme on peut le voir à la graphie des mots en yiddish ou à celle des mots en hébreu, qu’il écrit selon la sonorité et non suivant l’orthographe originelle. La personne est originaire de Russie (il écrit gospital, mot russe pour hôpital).

+

Si en hébreu le mot « bait » veut dire à la fois maison, temple religieux et corps de femme, le mot « davar » veut dire « mot » aussi bien que « chose ».

Dans la lettre de mon grand-oncle, plutôt que des choses, les mots semblaient des pierres. Des pierres bleues sur une tombe blanche.

Fig. 25

Il m’a fallu du temps pour trouver le courage de lire la traduction de cette lettre. Quelques mois il me semble. Après l’avoir lue, une phrase résonnait, comme un glas qui sonne à six heures du soir : « Je ne sais pas dans quel monde je me trouve ».

Survivant des génocides nazi et stalinien, David Feldman n’est arrivé en Israël qu’en 1974, déjà vieux et malade. On a pourtant saisi ses papiers à la frontière, et son carnet d’adresses a failli être perdu. Mon grand-père, qui n’a pas dû recevoir la lettre à Recife avant début 1975, n’a pas eu le temps de lui répondre.

Cette même année, il découvrit qu’il avait un cancer des poumons, et dut déménager d’urgence à Rio de Janeiro pour se faire soigner. Ce fut son dernier voyage.

Ma grand-mère, qui ne connaissait pas le yiddish et ne comprenait pas le contenu de la lettre, a conservé le document après la mort de mon grand-père, tel un trésor à être redécouvert.

Il semble que David Feldman soit mort en Israël peu après la mort de son frère au Brésil. David n’a jamais reçu les photos qu’il demandait à son frère dans sa lettre.

Mais il nous a laissé une image de lui.

Fig. 26

+

Plus d’un an et demi après mon voyage de janvier 2015, je continue de me confronter à ces documents difficiles à déchiffrer.

Lors de nos après-midis d’hiver, Mira Perlov m’avait confié, entre deux cafés, les journaux de David – cette fois-ci sur papier. Tout le long de ces trois volumes d’environ 300 pages chacun, il écrit et, surtout, il décrit ses journées.

Je ne comprends pas très bien ce que je dois faire avec ces cahiers. Je les ouvre avec une certaine gêne, comme si je regardais à travers une fenêtre qui ne devrait pas être ouverte.

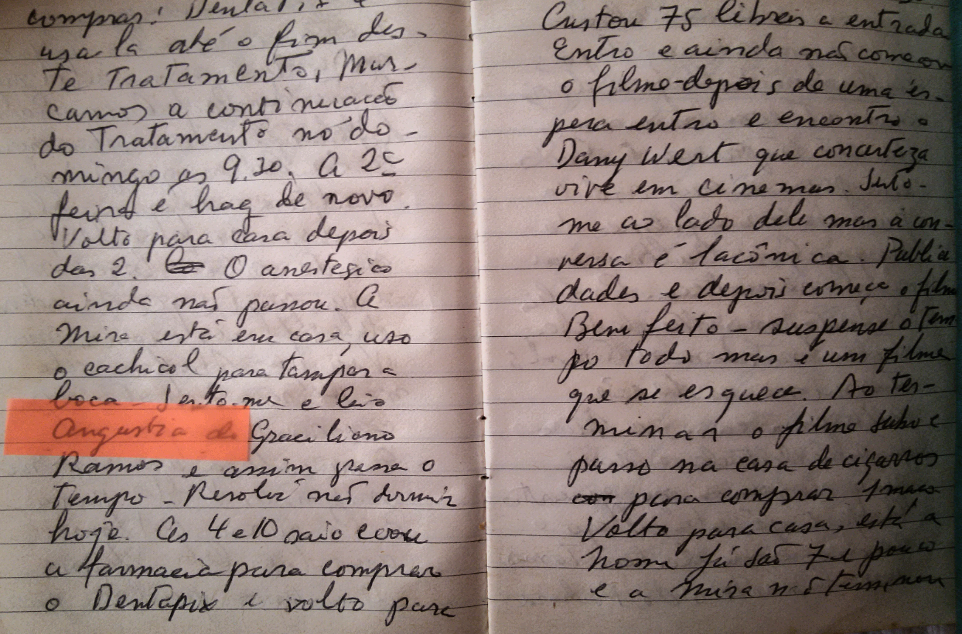

Dans ces pages, la dépression est une constante. Un jeudi, le 24 avril, probablement 1980, Perlov écrit, toujours en portugais :

Je me réveille à 10h mais je ne me lève qu’à 11h et quelques. Un peu anxieux d’avoir une journée à ne rien faire. Je prends le petit-déjeuner, j’avale les comprimés, je m’habille et je me rase. Je suis seul à la maison.

Ailleurs, il raconte qu’il lit Angoisse, de l’écrivain brésilien Graciliano Ramos. Cela ne pouvait pas être plus approprié.

Fig. 27

Je ferme le cahier – et je pense que sa langue maternelle, le portugais, en plus d’être une langue perdue dans un pays étranger, n’a ni héritiers, ni tellement plus à dire.

+

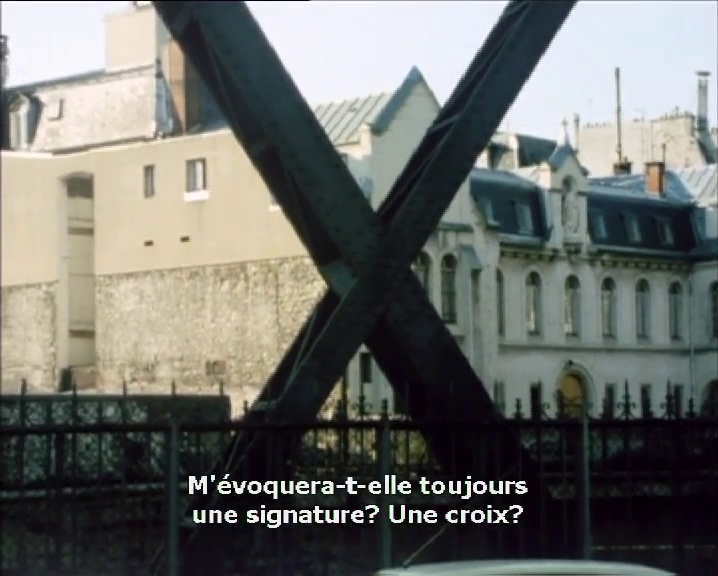

Au début du Journal, David Perlov entame son parcours avec cet épigraphe, qui semble au premier abord un peu énigmatique :

Sur ces terres de misère et d’illettrisme, ceux qui ne pouvaient pas signer apposaient deux croix sous leurs photos : nom et prénom.

Dans un café de Paris, ville où Perlov a vécu pendant six ans avant d’émigrer en Israël en 1958 et où il a commencé à photographier, j’écris sur une serviette :

Là où il n’y a pas de nom, il n’y a pas de transmission. Là où il n’y a pas de nom, il n’y a pas de tombe, pas de restes, de vestiges ni de cendres. Là où il n’y a pas de nom, il n’y a pas de deuil possible.

Perlov savait cela mieux que personne. Au cours de son Journal, il filme des tombes et va par deux fois au cimetière juif de Belo Horizonte, où sa mère se trouvait enterrée. Sur la tombe, le nom est mal orthographié : Anna Perlof avec, au lieu du « v » attendu, ce « f » qui lui rappellera toujours une croix.

Corriger le nom d’Anna, l’inscrire dans la vie, elle-même ayant toujours dû, ne sachant écrire, signer d’une croix : tel sera l’engagement de Perlov tout au long de son œuvre autobiographique.

À Paris, dans la rue de l’Aqueduc, entre la Gare du Nord et la Gare de l’Est, Perlov voit Anna partout.

Fig. 28

Fig. 29

+

Je n’ai pas connu mon grand-père, étant née peu après son décès.

D’après ma mère, qui a entendu l’histoire de ma grand-mère, la première lettre que Seu Luiz a reçue après la guerre, vers 1946 à Belém do Pará, était un long témoignage de sa sœur Kronia : avec ses frères et sœurs Keyla, Moshé et David, elle avait réussi à s’évader d’un camp de concentration, probablement temporaire, à Secureni, en Bessarabie.

Ses parents avaient décidé de rester dans le camp pour ne pas perturber l’évasion de leurs enfants vers l’URSS et son frère cadet avait préféré ne pas abandonner ses parents.

« Une mer d’encre et une terre de papier ne suffiraient pas à raconter tout ce que nous avons vécu » : ainsi commençait le récit de sa sœur. Mon grand-père ne l’a pas supporté. Il a dû fermer la porte de sa boutique et fumer, en pleurs, tout un paquet de cigarettes – avant de déchirer la lettre.

+

11 mai 2016. C’est mon anniversaire et je suis rue de L’Aqueduc, entre la gare du Nord et la gare de l’Est. J’essaie de me placer dans le même angle mais je ne vois pas Anna, ni David, ni la mère qui passait par là avec ses trois enfants, un après-midi ensoleillé des années 1950. Il n’y a personne ni dans la rue ni dans les environs : ils sont autres, les immigrés. Autres, les langues et les mots. Autres les noms. Autres les lettres, reçues ou perdues.

Fig. 30

Je ne vois rien. Certaines images sont comme des tombes – ou comme des fenêtres fermées.

Mais je sais désormais que c’est le deuil – deuil de tous ceux qui ont péri, de tout ce qui a disparu ou s’est perdu – qui met la vie en mouvement.

Cela, au moins cela, je peux le comprendre.

Traduction de Simone Paterman de Lassus

Révision de Marc Berdet

List of figures

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18

Fig. 19

Fig. 20

Fig. 21

Fig. 22

Fig. 23

Fig. 24

Fig. 25

Fig. 26

Fig. 27

Fig. 28

Fig. 29

Fig. 30