Abstracts

Résumé

Cet article propose une réflexion néomarxiste sur les pratiques de travail bénévoles (PTB) afin de sortir d’une conception pure et idéalisée du bénévolat comme don de soi pour l’inscrire comme un ensemble de pratiques de travail productrices de valeurs insérées dans le capitalisme néolibéral. À partir de trois exemples de bénévolat contemporain, l’article démontre l’ancrage des PTB dans une guerre des valeurs dans lesquelles ces dernières sont cooptées par le capitalisme néolibéral, par le fait même de leur idéalisation et de leur naturalisation comme don libre de soi. Cet article s’intègre dans une réflexion plus générale sur la valeur du travail dans le capitalisme d’aujourd’hui ; il propose un geste analytique et politique.

Mots-clés :

- bénévolat,

- pratiques,

- néomarxisme,

- valeurs,

- travail,

- capitalisme néolibéral

Abstract

This article proposes a neo-Marxist reflection on volunteer work practices (VWP) in order to move away from a pure and idealized conception of volunteering as a gift of self to inscribe it as a set of value-producing work practices inserted in neoliberal capitalism. Using three examples of contemporary volunteering, the article demonstrates the anchoring of the VWP in a war of values in which the latter are co-opted by neoliberal capitalism, by the very fact of their idealization and naturalization as free self-giving. This article is part of a more general reflection on the value of work in today’s capitalism; it proposes an analytical and political gesture.

Keywords:

- Volunteering,

- practices,

- neo-marxism,

- values,

- work,

- neoliberal capitalism

Article body

Introduction

Entre engagement altruiste et travail invisible non payé, le bénévolat est une pratique ambiguë dont le spectre est vaste et parfois problématique. En effet, loué pour son « don de soi », un bénévole peut aussi être victime, en tant que force de travail non payée, de précarisation et d’exploitation. Dans le contexte néolibéral de transformations du travail (que ce soit à cause de la flexibilisation des horaires ou de la multiplication des travailleurs indépendants – start up, free-lance, etc.), la frontière entre le travail « bénévole » (au sens du don de soi maussien [Mauss, 1902]) et un travail « non bénévole » (au sens de travail salarié) est particulièrement floue (Gorz, 2017). D’ailleurs, comme le démontrent les études de Simonet (2018 ; Simonet-Cusset, 2004), le bénévolat, considéré comme un travail gratuit, s’insère au sein de la production capitaliste néolibérale qui se caractérise par la marchandisation généralisée, la flexibilisation du travail et la centralisation financière des multinationales. Nous avons pour preuve d’ailleurs les appels soutenus par les gouvernements, les entreprises privées et les organismes communautaires à « s’engager » volontairement et gratuitement pour une cause pour participer à la vie publique, communautaire ou même à la vie sociale d’une entreprise (Bellavance, 2020).

Cet article part du refus de naturaliser, d’idéaliser et de réifier le bénévolat, c’est-à-dire de le concevoir comme relevant de la nature humaine et s’inscrivant comme un des principes essentiels de l’humain à « vouloir donner ». Pour ce faire, nous proposons une réflexion néomarxiste, inspirée de la critique de la valeur (Jappe, 2009 ; Postone, 2009) et du marxisme féministe (Federici, 2019 ; 2020) à travers ce que nous nommons les pratiques de travail bénévoles (PTB). Cette perspective nous permet de dépasser les écueils du marxisme orthodoxe qui tombe trop souvent dans un déterminisme qui considère l’infrastructure économique comme étant au fondement même des sociétés. Au contraire, nous affirmons que les catégories comme la valeur, le capital, l’argent, le salaire ou encore le travail sont propres au capitalisme (Martin et Ouellet, 2014) et qu’elles doivent être comprises comme relevant des relations sociales de propriété et des modes d’exploitation en place à une période historique donnée. Plus spécifiquement, nous tenterons de saisir comment ces pratiques de travail bénévoles produisent de la valeur – et surtout quel type de valeur – pour décortiquer la manière dont le bénévolat n’est plus (ou pas seulement) un don gratuit de soi, mais bien une pratique insérée dans le cycle néolibéral de l’accumulation capitaliste dans lequel le travail est la forme d’exploitation par excellence. Ce cadre théorique contribue d’une part au débat des sociologues du travail sur le bénévolat comme travail gratuit (voir Molinier, 2020 ; Overgaard, 2019 ; Simonet-Cusset, 2004 ; Taylor, 2004 ; Wilson, 2000), et d’autre part, à la littérature sur le secteur non lucratif caractérisée par une vision idéalisée et utilitariste de l’engagement bénévole (Lebel, 2007 ; Robichaud, 2003).

DÉrÉifier le bÉnÉvolat : du don de soi au bÉnÉvolat USB

Don de soi ou travail non payé ?

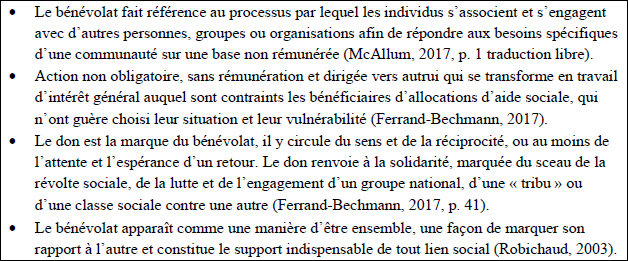

Lorsque nous parlons d’une définition réificatrice du bénévolat, nous faisons référence aux manières de le considérer comme une activité non rémunérée destinée au bien commun et uniquement mue par le « don de soi » individuel. Cette définition se cantonne à l’étymologie du terme qui provient du latin benevollu,bene « bien » et volo « je veux » (Robichaud, 2003) et qui a été reprise et associée à la charité chrétienne (Lebel, 2007) et à la définition maussienne du don/contre don comme une dimension fondamentale de l’existence des sociétés humaines (Mauss, 1902). Souvent cette conception qui ramène à une sorte d’essence du bénévolat – comme si nous portions toutes et tous en nous cette aspiration à vouloir donner – se retrouve dans les définitions minimales que certain.e.s autrices ou auteurs donnent à ce terme (voir tableau 1).

Dans ces définitions, on remarque que le plus petit dénominateur commun est l’engagement gratuit pour une cause qui prend la forme d’un don de son temps. Cependant, cette définition est réductrice et ne représente pas la réalité de cette activité qui, dans un premier temps, ne doit plus se comprendre au singulier, mais plutôt au pluriel et ensuite et surtout qui doit se défaire de cette image idéale, pure et essentialisante du « don de soi ».

Tableau 1

Encadré des définitions du bénévolat

L’ouvrage de Rochester, Paine et Howlett (2010) encourage ce geste de déréification du bénévolat en faisant état de trois paradigmes. Tout d’abord, le paradigme dominant du « non lucratif » ou celui du « bénévolat comme service non payé » qui est essentiellement présent en Amérique du Nord et en Angleterre. Définition étroite du bénévolat et surtout des motivations des bénévoles puisque ce paradigme considère ces derniers comme des personnes altruistes et réduisent le bénévolat aux sphères du care, c’est-à-dire les services sociaux principalement. Un deuxième paradigme, davantage présent en Europe et dans les pays dits en voie de développement, est celui de la « société civile ou de l’activisme » et comprend le bénévolat dans sa dimension collective ; c’est-à-dire qu’il désigne un groupe de personnes qui luttent contre des politiques ou pour des enjeux spécifiques à travers l’entraide en milieu social certes, mais aussi dans d’autres sphères des services publics (comme les transports, l’aménagement du territoire ou l’environnement). Ce bénévolat s’apparente à l’activisme plutôt qu’à une « aide non payée » (à la différence du paradigme dominant). Enfin, le troisième paradigme considère le bénévolat comme un « loisir sérieux » s’effectuant plus par enthousiasme que par altruisme, et ce, dans différents domaines d’activités allant de la performance artistique à la conservation du patrimoine.

Selon les auteurs, il n’est pas suffisant (et pas assez représentatif de la réalité contemporaine) de se cantonner à ces trois paradigmes. Ainsi, en les croisant, ils estiment que le bénévolat prend quatre formes « hybrides » différentes. Il peut être à la fois une combinaison 1) entre travail non payé et activisme ; 2) entre activisme et loisir sérieux ; 3) entre travail sérieux et travail non payé et enfin, 4) entre un geste activiste, un loisir sérieux et un travail non payé. Bref, il n’y a pas un bénévolat, mais bien des bénévolats dont la nature et les caractéristiques varient en fonction de facteurs économiques, historiques, sociaux et politiques propres à une époque donnée. Outre l’intérêt de ces formes hybrides qui révèlent la diversité du bénévolat, le panorama de Rochester et ses collègues dévoile la difficulté de tracer les limites de ce qu’est et de ce que n’est pas le bénévolat.

Les sociologues du travail pour leur part (notamment Simonet, 2018 ou encore Molinier, 2020) ont participé à la déréification du bénévolat en le dé-essentialisant puisqu’elles l’ont observé à la lumière du travail, et ce, avec une perspective féministe. En effet, plusieurs autrices féministes ont, au moins depuis les années 1970, démontré comment le travail de reproduction ou le travail du care, un travail non payé, fait intégralement partie de la reproduction de la force de travail et donc des formes institutionnelles du capitalisme (Federici, 2019 ; Delphy, 2015 ; Jarrett, 2015 ; Scholz, 2007 ; Molinier, 2020). Elles ont aussi établi des liens avec le bénévolat pour avancer que certains secteurs bénévoles (notamment dans le secteur du care) sont surreprésentés par les femmes qui effectuent un travail invisible non payé qui, in fine, incarne ce sur quoi le capitalisme peut se reproduire et se perpétuer (Fraser, 2016 ; Eliasoph, 2013 ; Taylor, 2004 ; Molinier, 2020).

Première étape donc de la dé-réification du bénévolat : le considérer comme un ensemble de pratiques multiples et disparates, mais aussi et surtout comme du travail. Cela étant dit, en tant que pratiques disparates, le bénévolat se transforme historiquement et, pour saisir sa teneur actuelle, il est intéressant d’en dégager les caractéristiques contemporaines et surtout sa proximité avec les valeurs capitalistes néolibérales (ce sur quoi nous reviendrons plus tard).

Caractéristiques contemporaines du bénévolat

Tout d’abord, le bénévolat est « épisodique », puisque le comportement des bénévoles est plusieurs fois décrit comme étant « USB » (Eikenberry et Kluver, 2004 ; Eliasoph, 2009). Cette métaphore illustre l’idée que les bénévoles se « branchent et se débranchent » quand ils veulent et quand ils peuvent. Ils ne sont pas fiables et ne s’impliquent pas pour une longue durée. Leur implication, au contraire, varie selon leur réalité particulière à un moment donné, qui est, par définition, fluctuante et changeante (surtout chez les jeunes). Ce caractère épisodique renvoie directement à la précarisation du travail et à la mobilité imposée aux travailleurs par les multinationales (Frozzini et Gratton, 2015). Ce microbénévolat (Jochum et Paylor, 2013) rappelle « l’ubérisation de la société » propre au capitalisme néolibéral : le travailleur doit profiter de son temps libre pour mettre à jour lui-même ses compétences et son employabilité en s’impliquant bénévolement ou non dans diverses entreprises (Gorz, 2017).

Le bénévolat est également désigné comme étant réflexif, c’est-à-dire que l’individu est au centre de son expérience bénévole. En outre, son choix d’activité à effectuer dépend de sa personnalité et des circonstances personnelles dans lesquelles elle sera réalisée. Autrement dit, ce n’est pas toujours et uniquement le « don de soi » qui motive l’individu, mais différents éléments (par exemple, améliorer son CV, s’intégrer dans une communauté, un quartier, un milieu du travail ou développer une expertise, etc.). La réalisation de soi est donc au coeur de ce qui motive l’implication du bénévole réflexif (Jochum et Paylor, 2013), une réalisation qui tourne souvent autour d’une instrumentalisation du bénévolat et récupération de sa valeur – nous y reviendrons.

Par ailleurs, le bénévolat contemporain est fortement professionnalisé (Ganesh et McAllum, 2012 ; McAllum, 2017 ; 2018). Cela réfère à la tendance à concevoir le bénévole en termes d’expertises, de compétences et de carrière professionnelle. Dans une organisation, le bénévole est généralement considéré comme un « outsider » du travail, pourtant il participe activement à des tâches de travail (Simonet-Cusset, 2004). De plus, le bénévolat agit comme une préprofessionnalisation qui va apporter à l’individu de nombreuses compétences qui pourront lui être bénéfiques pour une éventuelle embauche. Notamment en milieu de santé, le bénévolat peut s’apparenter à du travail gratuit relevant du monde professionnel. La professionnalisation du bénévolat associée, par exemple, aux pratiques de « patient partenaire » ou « patient expert » dissout les frontières entre employés et bénévoles (Tibi-Lévy et Bungener, 2017).

Ces trois caractéristiques (épisodique, réflexif, professionnalisé) font écho à plusieurs valeurs associées au capitalisme néolibéral. À titre d’exemple, prenons les recherches sur le bénévolat touristique et international qui amènent à des réflexions critiques en s’intéressant aux liens étroits entre le bénévolat et le capitalisme néolibéral (Burrai et Hannam, 2018 ; Griffiths et Brown, 2017 ; Vrasti et Montsion, 2014). En effet, dans cette littérature, le bénévolat est tantôt vu comme un rouage du capitalisme vert (Burrai et Hannam, 2018) et comme un outil de production de compétences, d’émotions et d’orientations normatives qui correspondent à ce à quoi on s’attend d’un sujet néolibéral (Vrasti et Montsion, 2014). Le bénévolat international dans des pays « en voie de développement » n’a rien du don ou d’une volonté de faire « différemment », mais témoigne souvent du néocolonialisme (Griffiths et Brown, 2017) désigné comme du « philanthrocapitalisme » (McGoey, 2012 ; McGoey et al., 2018 ; Toupin, 2019).

Ainsi, les pratiques bénévoles doivent être replacées dans leur contexte historique et considérées comme des produits et des actrices du capitalisme s’étant adaptées à ses formes successives. De ce fait, bien qu’il représente un travail non payé, le bénévolat d’aujourd’hui occupe une place fondamentale dans la création de la valeur et donc dans le cycle d’accumulation du capital. Il nous faut maintenant préciser ce point.

Pratiques de travail bÉnÉvoles et valeurs

Le bénévolat comme praxis

Ce que nous appelons « pratiques de travail bénévoles » désigne des activités individuelles ou collectives non rémunérées réalisées dans un cadre organisationnel, c’est-à-dire au sein d’institutions (privées, à but non lucratif, etc.) ou dans un cadre familial, et ce, à différentes échelles spatio-temporelles. Le terme de « pratiques » fait écho à la praxis, c’est-à-dire à l’ensemble des activités qui sont accomplies dans un temps et un espace donné. Par ailleurs, les PTB ne réfèrent pas uniquement aux actions réalisées par des bénévoles. En effet, afin de soulever la dimension collective du bénévolat, les PTB sont partagées entre les bénévoles, les employés d’une organisation bénévole, les bénéficiaires, et tout autre acteur individuel ou institutionnel contribuant et participant à une action bénévole. Par exemple, dans une activité de collecte de fonds, celle-ci est menée de concert par les employés et les bénévoles de l’organisation ainsi que par les partenaires, les donateurs, etc.

Le bénévolat se constitue donc dans une série de pratiques et d’acteurs et d’actrices multiples en relation les uns avec les autres et englobant aussi des activités rémunérées. Ce faisant, les pratiques de travail bénévoles sont incluses dans un cycle de production de valeurs monétaires, mais pas que, puisqu’elles impliquent aussi des valeurs affectives et émotives (notamment dans tout ce qui relève du care et du militantisme par exemple). À noter que nous mobilisons le terme de « pratique » dans sa conception marxiste – reprise aussi par Foucault (1975) dans ses études des pratiques d’enfermement dans la société dite punitive. En ce sens, la pratique est une manière « de se rapporter à la réalité ». Autrement dit, elle ne renvoie pas à ce que fait un individu, mais plutôt à la manière dont il le fait. Dans notre acception du bénévolat, ce dernier englobe plusieurs manières d’être et de faire (Dardot, 2015).

De son côté, Marx conçoit la praxis comme une « activité objective » disposant de trois traits caractéristiques : 1) elle est productrice du monde sensible, 2) elle est auto-productrice des individus, 3) et enfin, elle est toujours conditionnée par des causes extérieures et n’est donc jamais pure. En extrapolant sur ces distinctions, en tant qu’un ensemble de pratiques de travail non rémunérées et donc comme activité objective (en termes marxistes), le bénévolat produit de la valeur au sein de la société, il est également producteur d’individus (les bénévoles, les bénéficiaires, les employés travaillant avec eux) en les façonnant de manière particulière et, enfin, il est conditionné par le mode de production dans lequel il s’effectue, soit aujourd’hui, le capitalisme néolibéral.

Quelles valeurs pour les pratiques de travail bÉnÉvoles contemporaines ?

L’expression de « pratiques de travail bénévoles » remet en question une des prémisses du concept de valeur[1] chez Marx. En effet, tel que présenté dans Le Capital (1977[1867]), la valeur provient du temps de travail abstrait et le capital, en tant que relation sociale, est essentiellement la valeur qui s’autovalorise de manière exponentielle selon le cycle A-M-A’[2]. Selon cette critique de la théorie de la valeur-travail, les pratiques de travail bénévoles seraient des activités improductives (car non reliées au travail salarié) et ne produisent pas, par conséquent, de valeur. Cette théorie faisait sens dans le contexte du capitalisme libéral du XIXe siècle où subsistait encore, parallèlement aux sphères marchandes, tout un réservoir de traditions ou de coutumes précapitalistes – l’existence de ces traditions permettant précisément aux paysans de résister à la marchandisation de leur existence, comme l’a si bien démontré E. P. Thompson (2012 [1988]). Même sous le capitalisme monopoliste du XXe siècle, qui radicalisait l’organisation scientifique du travail dans des chaînes de montage complexes, subsistaient des sphères de don et de culture populaire (Hoggart, 1970). Les formes historiques du capitalisme ont toujours eu besoin en quelque sorte d’une sphère de non-valeur : « la valeur n’existe, et ne peut exister, que dans un rapport dialectique avec la non-valeur » (Jappe, 2009, p. 106).

Or un monde sépare aujourd’hui ces formes précédentes du capitalisme au néolibéralisme contemporain qui se caractérise par l’autonomisation et l’extension de la « logique de marché » en dehors de la sphère marchande. À ce propos, Dardot et Laval écrivent que :

le néolibéralisme se caractérise par la transformation de la concurrence en forme générale des activités de production, en particulier celles qui produisent des services non marchands, et des relations sociales hors même de la sphère productive

2010, p. 37

Autrement dit, ce mode de production et d’exploitation, qui se développe dans les années 1970 (Chamayou, 2018), se nourrit de la colonisation des sphères du don où subsistaient préalablement des pratiques hors de la sphère marchande (dont le bénévolat) (Brown, 2017). Cette transformation change nécessairement la catégorie de la valeur chez Marx. En effet, la théorie de la valeur-travail exige un contexte de compétition parfaite (Nitzan et Bichler, 2012, p. 161). Aujourd’hui, rien n’oblige une multinationale produisant un manteau ou une canne à pêche d’échanger ces marchandises selon la quantité de travail abstrait socialement nécessaire pour les produire. Au contraire, en contexte néolibéral, les multinationales ont plutôt tendance à se servir de leur monopole pour fixer les prix et ainsi conquérir ou saboter un marché. L’infrastructure du capitalisme néolibéral et l’accumulation du capital dépendent donc oui désormais du travail salarié, mais aussi de plusieurs autres facteurs comme l’intermédiation financière, la publicité, les assurances et, dans notre cas, du travail non payé comme le bénévolat (Nitzan et Bichler, 2012, p. 199).

Nous pensons en ce sens que le travail non payé, et plus précisément les PTB, sont des composantes essentielles à l’infrastructure du capitalisme néolibéral et au cycle d’accumulation de la valeur et donc du capital, et ce, pour plusieurs raisons. À ce propos, Harvey (2020) a schématisé le cycle d’accumulation du capital (voir figure 1). En effet, pour lui, le cycle de la valeur comprend tout d’abord la production des marchandises qui mêle force de travail et moyen de production, ensuite la réalisation de la valeur par la consommation et enfin la distribution de la valeur à travers, par exemple le salaire, le profit ou la rente. Nous postulons donc que les pratiques de travail bénévoles encouragent à la fois la production et la réalisation du capital en fournissant de la force de travail non payée dans toutes ces étapes[3], mais aussi participent à la reproduction gratuite de cette force de travail dans certains secteurs précaires et délaissés par les services publics comme la santé, l’éducation, le divertissement et le foyer (Brown, 2015 ; Federici, 2019 ; Jappe, 2009). Puisque les pratiques de travail bénévoles sont, par définition non rémunérées, elles affectent également la distribution de la valeur qui peut être accaparée davantage par les profits (ou la rente, particulièrement dans le cas du capitalisme de plateforme).

Figure 1

L’accumulation du capital selon David Harvey1

De plus, les PTB peuvent aussi jouer un rôle dans des activités favorisant l’accumulation différentielle d’une multinationale comme la publicité, l’image de marque, la recherche et le développement et l’intermédiation financière (Nitzan et Bichler, 2012), ce que Huws (2014) nomme le travail de consommation (e.g., noter et recommander un produit, participer à des concours de design, proposer un service dans une vidéo d’influenceurs, etc. [voir aussi la notion d’entrepreneur de soi étudiée à travers les pratiques de branding par Mumby (2016)[4]]). Les PTB permettent aussi aux chômeurs de se réinsérer dans la vie active, et ce, à travers des activités effectuées gratuitement ou encore aux immigrants d’avoir une première expérience de travail dans leur pays d’accueil. Des bénévoles impliqués dans le replantage d’arbres ou dans la rénovation d’écosystème écologique peuvent aussi aider à soutenir la reproduction de l’espace et de la nature exploités par le capital. Ainsi, nous croyons important d’ajouter à la schématisation d’Harvey en corollaires à ce qu’il nomme les free gifts of nature (voir en bas à droite de la figure 1), les free gifts of labor (des dons gratuits de travail, à rajouter en bas à gauche de la figure) non seulement dans la sphère de la production de valeur (la force de travail et sa reproduction), mais aussi dans la sphère de sa réalisation (travail de consommation). En ce sens, les PTB sont des manières de travailler multiples et hétérogènes qui reproduisent le cycle d’accumulation de la valeur du capitalisme néolibéral, valeurs qui ne sont plus seulement monétaires, puisqu’elles sont supposées aussi s’entremêler à d’autres valeurs comme celle de « l’amour », dans le cas du travail du care, mais aussi dans celle de l’engagement quand on pense à des implications militantes comme dans le mouvement écologiste ou bien évidemment dans le cas de la pandémie actuelle avec le souci de venir en aide aux personnes vulnérables. La classe dominante a donc en ce sens un intérêt majeur à cultiver l’image naïve et transhistorique du bénévolat comme « don de soi » qui motive les individus à donner gratuitement de leur temps pour la cause – ces valeurs altruistes étant cooptées, comme nous venons de le démontrer, par le cycle d’accumulation du capitalisme néolibéral.

Ainsi souvent, la valeur monétaire que toutes PTB renferment se cache derrière une valeur qui relève justement de l’essentialisation propre à la définition originelle du bénévolat. C’est donc bien dans une « guerre des valeurs » (Simonet, 2018) que les PTB sont engagées. Ainsi, elles ne peuvent être intégralement comprises sous la loupe d’une analyse économico-politique, mais bien au prisme de cette « guerre » qui fait d’elles des sites importants de tensions et c’est d’ailleurs cela que les autrices féministes ont dévoilé en s’intéressant au travail dit invisible (ce que nous nommons « free gifts of labor » [Federici, 2019 ; Fraser, 2016 ; Delphy, 2015]). Inspiré.e.s de ces travaux qui intègrent le travail domestique dans l’analyse marxiste du capitalisme néolibéral, nous avons donc abordé les pratiques de travail bénévoles en dévoilant les valeurs qui les sous-tendent, mais aussi qu’elles produisent – et donc par le fait même, nous avons révélé les valeurs qui sont exploitées par le cycle de production capitaliste.

Capitalisation, travail non payÉ et exploitation salariale : trois cas

Afin d’illustrer les arguments développés, nous mobilisons trois exemples qui montrent comment les PTB participent à la production de différentes valeurs qui ne sont a priori pas monétaires, mais qui, malgré tout, participent au cycle d’accumulation du capital. Le premier exemple est celui de la capitalisation du bénévolat par les GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft) à travers le cas des logiciels libres, le deuxième, traite des PTB dans le service public symptomatique d’une néolibéralisation de ce dernier et enfin, le troisième exemple aborde le rôle des patients experts dans les systèmes de santé. Chaque exemple révèle le recours aux PTB pour combler un manquement de plusieurs sphères du capitalisme néolibéral qui n’est pas en mesure de rétribuer financièrement ces tâches.

Capitalisation du bÉnÉvolat par les GAFAM : le cas des logiciels libres

Le bénévolat en ligne est une pratique en plein essor depuis le début des années 2000 : il fait fi des frontières géographiques et il atteint des personnes qui ne sont pas engagées bénévolement par ailleurs (Cox et al., 2000 ; Ihm, 2017). Les pratiques de bénévolat en ligne participent à l’accumulation de la valeur économique. L’exemple originel le plus probant et celui des bénévoles développant des codes et des logiciels en accès libre comme Wikipédia ou Linux (Demazière, Gadea et Arborio, 2009 ; Haruvy, Prasad et Sethi, 2003 ; Wu, Gerlach et Young, 2007). En effet, Broca (2013) démontre que les logiciels libres sont le fruit d’un travail bénévole d’activistes en ligne. Mais, et là se trouve le noeud du problème, la plupart des entreprises du numérique, les GAFAM, carburent à ces codes sources écrits bénévolement. Comment cela est-il possible ?

En 1986, le fondateur de la Free Software Foundation (FSF), Richard Stallman, publie la première définition formelle du logiciel libre qui se résume autour de quatre libertés : utilisation, modification, copie et redistribution[5]. Ce mouvement donne naissance au principe du copyleft (en opposition au copyright), qui garantit l’ouverture, la réutilisation et la non-marchandisation de tout code source. Le système d’exploitation Linux, alternative libre aux systèmes d’exploitation comme Explorer ou Google Chrome, est l’emblème par excellence du mouvement du Free Software. Ce système d’exploitation ouvert est en développement constant par des milliers de développeurs, souvent bénévoles (Dempsey etal., 1999). Suivant les principes du Free Software, des milliers de programmeurs ont bénévolement codé des logiciels libres depuis la fin des années 1980, et continuent de le faire aujourd’hui en contribuant par exemple à l’encyclopédie en ligne Wikipédia (Riehle et al., 2014 ; Crowston, 2011).

Or, dans les années 1990, le mouvement Open Source est venu cannibaliser celui des logiciels libres en invitant les entreprises privées du numérique à tirer profit des modes de production et des régimes juridiques ouverts. Au discours militant du Free Software, les promoteurs de l’Open Source opposaient un discours plus pragmatique insistant sur la rentabilité économique d’un mode de « production logicielle fondé sur l’utilisation de licences non propriétaires et l’implication d’un maximum d’utilisateurs/contributeurs » (Broca, 2015, p. 4). L’objectif des adeptes de l’Open Source (journalistes et représentants du milieu des affaires) était simple : profiter du développement des logiciels libres pour s’en servir comme imput gratuit et pour rejeter le principe du copyleft qui impose la clause de non-marchandisation. Au lieu de rejeter et de condamner les logiciels libres, les milieux d’affaires, dans les années 1990, ont plutôt choisi de s’y adapter, et surtout de les coopter. Comme le résume Broca :

Le mouvement open source a triomphé, au sens où il a suscité le développement d’une économie marchande autour des logiciels libres. Il a réussi à convaincre de nombreuses entreprises d’utiliser ceux-ci et, parfois, de participer à leur processus de développement

2015, p. 6

L’exemple de l’appropriation des logiciels libres par les multinationales numériques illustre d’une part l’appropriation de pratiques non payées (donc bénévoles) par des entreprises privées en vue de faire du profit et, d’autre part, la valorisation économique des pratiques bénévoles. Plusieurs logiciels libres sont aujourd’hui produits et stimulés par des multinationales qui y voient un moyen de « mutualiser » leurs dépenses en recherche et de produire à moindre coût les codes dont elles ont besoin (Broca, 2015, p. 5).

Le travail gratuit réalisé dans la création de logiciels libres n’est pas un cas isolé puisque le capitalisme néolibéral profite de manière très générale du travail gratuit en ligne pour accumuler du capital. C’est ce que de nombreux auteurs nomment désormais le digital labor, défini comme « les activités numériques quotidiennes des usagers des plateformes sociales, des objets connectés ou des applications mobiles » (Cardon et Casilli, 2015, p. 13) La logique des entreprises du numérique n’est plus désormais de vendre des marchandises matérielles à un coût supérieur à leur coût de production, mais de créer des plateformes (les réseaux sociaux, par exemple) en accès gratuit où les utilisateurs peuvent participer gratuitement à la production de contenus[6] (Broca, 2015 ; Fuchs, 2012), ceux-ci étant sommés de participer grâce à des « appels à l’action » (alerte, notification, sonnerie) récurrents (Casilli, 2019). Les données des utilisateurs sont par la suite récoltées et vendues aux annonceurs les plus offrants. De manière générale, le modèle d’affaires des GAFAM est basé sur une logique rentière (Huws, 2014) : il s’agit de capturer la valeur d’autres secteurs de l’économie ou de la culture, par exemple ceux du divertissement ou des médias d’information. Les PTB en ligne sont donc centrales dans le modèle d’affaires des plus grandes entreprises numériques.

Néolibéralisation du service public : travail non payé, nerf de la guerre

Le premier exemple s’intéressait au domaine de l’entreprise privée et plus spécifiquement de l’industrie du numérique afin de montrer comment les PTB mues par des valeurs de partage, d’ouverture, d’engagement et d’une supposée liberté à contribuer au numérique ont été utilisées et récupérées par les entreprises privées pour in fine favoriser leur cycle d’accumulation du capital. Le second exemple se situe sur un autre spectre de l’économie, mais tout à fait complémentaire avec le premier : celui du secteur public. Nous reprenons le travail de Krinski et Simonet (2017) dans lequel ils se penchent sur le nettoyage des parcs dans la ville de New York.

Historiquement, ce service est public et pris en charge par la municipalité. Or, les auteurs dévoilent que la ville de New York s’est désengagée de cette corvée en développant des partenariats avec des entreprises privées et en ayant recours aux bénévoles pour nettoyer les parcs ; et donc pour effectuer un travail non payé au service de la collectivité. Conséquences des politiques d’austérité et de la restructuration des services publics, les partenariats publics-privés et le recours aux bénévoles ouvrent un boulevard à la flexibilité du travail et donc à des pratiques qui sont souvent douteuses et qui peuvent s’apparenter à de l’exploitation de travail gratuit. Dans ce cas précis, le bénévolat joue un double rôle : il pallie le désengagement de l’État dans le service public et il permet aux entreprises privées d’économiser au maximum pour valoriser leur profit lorsqu’elles récupèrent les contrats de service public et ont elles-mêmes recours à des bénévoles.

Aux États-Unis particulièrement, à ce double phénomène (qui suit une et même logique : réduire les coûts) s’en rajoute un autre : celui du workfare. Ce programme ambigu « mélange de welfare – aide sociale– et work – travail » (Krinsky et Simonet, 2017) oblige les allocataires de l’aide sociale à travailler gratuitement afin de percevoir leurs allocations. Issu de la droite américaine qui, dans les années 1970, juge trop peu restrictives les politiques de welfare (Krinsky et Simonet, 2017), ce programme démonte l’utopie qu’était l’État-providence. Parfaite illustration de la forme néolibérale des mutations sociales commencées avec le fordisme et le post-fordisme, le workfare est loin d’être une politique d’insertion comme peut l’être le RSA ou le bien-être social en France et au Québec[7]. En effet, il est mû par une tendance à l’individualisme qui fait reposer toute la responsabilité de l’insertion sur le bénéficiaire de l’aide et non sur les marchés du travail dégradant les droits salariaux (Krinsky et Simonet, 2017). Cela induit « d’utiliser le travail des allocataires du workfare pour augmenter et flexibiliser le salariat » (Krinsky et Simonet, 2017). Brandissant la carte du bénévolat qui, dans la pensée commune, est porteur de valeurs altruistes, les États et les entreprises privées, tricotées serrées, ne font qu’en fait renforcer la précarisation du travail et le lien à l’emploi et donc vulnérabilisent toujours plus les personnes déjà précaires (migrants, minorités visibles, femmes, autochtones, etc.)[8]. En fait, le bénévolat est davantage ici un travail gratuit pour le service public. Devrions-nous parler, comme le font certains auteurs, « d’esclavage moderne » (Rioux et al., 2019) ? La question est légitime puisque la manière dont le bénévolat est utilisé dans ce deuxième exemple témoigne d’une redéfinition des relations salariales et reconfigure ce qui est du travail et ce qui ne l’est pas. On remarque alors comment les pratiques bénévoles sont inscrites dans une nébuleuse complexe et mêlent intrinsèquement le politique à l’économique. In fine, le bénévolat est instrumentalisé et néolibéralisé, le faisant frôler les frontières avec l’exploitation.

L’engagement des patients : un travail déguisé sous des traits d’expertise et d’altruisme

Une des caractéristiques centrales du néolibéralisme est spécifiquement le déploiement de la logique marchande dans le service public (Brown, 2015 ; Dardot et Laval, 2009). Dardot et Laval parlent notamment de l’homogénéisation qu’opère le néolibéralisme en imposant une norme de rapport social à tous les niveaux de l’existence collective et individuelle (2010, p. 41). Brown insiste aussi sur ce point, dans le sens où, pour elle, le néolibéralisme est un processus par lequel dans toutes sphères de la vie sociale l’humain devient homo oeconomicus (2015), c’est-à-dire un capital pour lui-même, mais aussi pour les entreprises et surtout pour l’État. Autrement dit, le néolibéralisme produit de nouveaux lieux de marchandisation et défait alors les biens publics.

Et évidemment, cela touche le système de santé[9], ce qui se traduit, par exemple, par l’implication grandissante des patients dans l’amélioration de la santé des populations (Pétré et al., 2018). Dans ce contexte, des approches telles que celle du patient-partenaire (Pomey et al., 2015), du patient expert (Avril, 2017) ou du pair-aidant (Maugiron, 2019) ont vu le jour. Incluant l’engagement des patients dans le processus de soins, l’amélioration de la qualité des soins et des services de santé, la prise de décision, la formation ou la recherche, ces approches considèrent les patients comme des personnes expérimentées – des patients experts de leur maladie (Morgan et Jones, 2009 ; Spencer et al., 2000) ‑ et volontaires – des personnes passionnées et altruistes muent par la volonté d’améliorer les soins et de « donner en retour » (Goulet et al., 2015 ; Gross, 2014).

Ce double caractère expert-volontaire de l’engagement de ces patients pose problème quant à la valeur de leur travail – car il s’agit bel et bien d’un travail, voire d’un nouveau métier (Gross, 2014), qui requiert des compétences spécifiques et une implication à long terme (Avril, 2017). En effet, même si les promoteurs d’un engagement actif des patients soulignent la valeur (symbolique) de ce travail à la fois pour les bénéficiaires (un service d’accompagnement d’un pair ayant vécu ou vivant la même expérience de maladie), les professionnels de la santé (l’apport du savoir expérientiel et sa complémentarité avec les savoirs professionnels) et même les propres partenaires experts (l’empowerment, l’autonomie et la confiance en eux-mêmes), ils ne s’accordent pas quant à la rétribution financière d’un tel engagement. Dans la plupart des cas, cette rétribution prendra la forme d’un dédommagement des frais de déplacement, de nourriture ou d’hébergement. L’unité de soutien de la stratégie de recherche axée sur le patient du Québec propose plutôt un dédommagement à déterminer « selon un taux horaire en lien avec le niveau d’expertise et de formation en partenariat avec les patients et le public de même que l’intensité de la participation » (Unité de soutien du SRAP, 2017). Il reste que cette rétribution, peu importe la forme qu’elle prend, est bien au-dessous de la valeur accordée aux professionnels de santé travaillant et collaborant avec le patient expert.

Cela est d’autant plus problématique dans le cas de l’approche du patient-partenaire de Montréal (Pomey et al., 2015) qui considère ce dernier comme un membre à part entière de l’équipe de soin au même titre que les autres professionnels. Certains diront que cette approche rééquilibre les rapports au savoir (Petré et al., 2018). Ces affirmations passent sous silence les résistances des professionnels de la santé qui voient leur position remise en cause dans ce partenariat (Schaad et al., 2017) ou encore l’absence de discussion de fond dans les systèmes de santé quant aux fondements de reconnaissance de l’engagement des patients. Résultat : cette notion de partenaire et partenariat se vide de sens et « pourrait ne rester qu’une simple utopie, voire un slogan marketing uniquement » (Schaad et al., 2017, p. 1215).

Cet exemple de l’engagement du patient est révélateur d’une forte tendance à la professionnalisation du bénévolat axée sur le développement et la mobilisation d’expertises bénévoles. Des concepts tels que le bénévolat axé sur les compétences ou encore le bénévolat d’expertise répondent à cette même logique visant à professionnaliser le travail bénévole pour mieux l’arrimer avec le travail professionnel, voire dans certains cas, pour remplacer ce dernier à moindre coût (de dédommagement). Cette logique octroie une valeur prédominante au travail des professionnels (sinon pourquoi vouloir professionnaliser le travail bénévole ?), tout en reconnaissant, au moins symboliquement, l’importance de l’engagement des bénévoles et leurs expertises. Il n’en reste pas moins que dans plusieurs de ces cas, comme pour l’exemple évoqué précédemment, le travail bénévole devient un cheap labor pour les systèmes de santé.

Exploitation d’individus non payés participant à l’enrichissement démesuré des géants du Web, désengagement de l’État au profit de partenariats public-privé, institution publique fonctionnant sur la professionnalisation d’un travail d’expertise non payé et tout cela au nom de valeurs d’engagement, de civisme et d’altruisme ; nous avons là clairement sous nos yeux la guerre des valeurs qui se jouent dans les PTB. De même, nous pourrions ajouter une valeur transversale à toutes ces pratiques, celle de la liberté ; en effet, il n’y a pas d’obligation formelle à réaliser ces tâches bénévoles, mais c’est là le trait crucial du néolibéralisme (et son paradoxe central) : ce dernier se fait au nom de la liberté – libres marchés, pays libres, hommes libres – mais il sape le fondement même de la liberté dans la souveraineté des États comme des sujets (Brown, 2015, p. 115). En effet, les États sont subordonnés au marché et en même temps les individus, « libre de poursuivre leur propre valorisation » se plient aussi aux normes et aux impératifs de la conduite du marché (Brown, 2015, p. 115).

Discussion conclusive

Rappelons que nous proposons un regard critique sur le bénévolat à partir d’un cadre néomarxiste qui estime que les catégories de la valeur, du travail, de l’argent, du salaire sont des abstractions propres au capitalisme, c’est-à-dire qu’elles n’existeraient pas telles quelles en dehors de lui. Partant de là, le bénévolat doit être compris en fonction du mode de production en place (le néolibéralisme plus précisément, aujourd’hui) et non pas être essentialisé comme étant un don de soi propre à la nature humaine. Nous parlons alors de pratiques de travail bénévoles pour rendre compte des actions bénévoles comme étant issues et participant au néolibéralisme.

Les exemples développés illustrent ce processus : les pratiques bénévoles participent pleinement au fonctionnement du capitalisme néolibéral en étant entremêlées dans une guerre des valeurs. En effet, la création des logiciels libres par des bénévoles, les programmes de workfare aux États-Unis pour le nettoyage des parcs et le recours aux patients experts reposent seulement idéalement sur des valeurs altruistes, puisqu’elles produisent plutôt de la valeur économique en se substituant au travail rémunéré tout en le reproduisant. Ce cadre néomarxiste se révèle utile pour rendre au bénévolat sa juste valeur en axant la réflexion autour des concepts de pratiques, de travail et de valeur. En effet, les pratiques bénévoles n’ont pas été créées par la valeur économique, mais elles ont bel et bien été « absorbées successivement dans sa sphère et subsistent maintenant comme ses forces auxiliaires » (Jappe, 2009, p. 108). Réduire le coût de production et mutualiser les dépenses, notamment grâce aux PTB, sont les solutions privilégiées par les entreprises privées.

De plus, dans le paysage ultra-concurrentiel induit par le capitalisme néolibéral, l’État et le service public ne sont pas relégués au second plan, ceux-ci sont plutôt mis à contribution pour préserver les conditions favorables à l’accumulation du capital (Wood, 2002, p. 178). Mais comment le système peut-il être stable si la force de travail d’un nombre important de personnes est rendue superflue et inutilisée par l’automatisation de l’économie ? C’est ici que les pratiques de travail bénévoles autour du workfare entrent en jeu. L’État s’approprie certains individus (notamment des chômeurs, les immigrants et les personnes en situation de précarité) et leur impose de s’occuper bénévolement de plusieurs charges publiques : nettoyer les espaces publics, s’occuper des personnes âgées dans les hôpitaux, etc. Ces bénévoles prennent du même coup en main des secteurs délaissés par l’État pour que celui-ci se concentre sur des dépenses plus « productives » (selon lui) qui favorisent l’accumulation du capital : la construction d’infrastructures (routes, ports, aéroports), de banques d’investissements et surtout des dépenses militaires (Nitzan et Bichler, 2012). Cette récupération du travail non rémunéré instrumentalise et fragilise le statut du travail, précarisant par le fait même les bénévoles eux-mêmes (notons par exemple le vide dans le droit du travail au Québec).

Il en serait ainsi pour bien d’autres pratiques bénévoles : le bénévolat corporate qui améliore l’image de marque des entreprises, le bénévolat réflexif qui enrichit le CV des concernés pour que ceux-ci soient des « entrepreneurs d’eux-mêmes », ou encore le bénévolat USB ou épisodique qui, en tant que microbénévolat symptomatise la flexibilisation du travail. Toutes ces PTB enchâssées dans le capitalisme néolibéral remettent en question une bonne fois pour toutes l’image romantique trop souvent associée au bénévolat. Surtout, elles devraient être un argument politique de poids pour réfléchir sérieusement au revenu universel de base ou au revenu contributif (Federici 2018 ; Gorz, 2017). Seules ces mesures aboliraient ce travail gratuit précarisant et marginalisant.

Appendices

Notes biographiques

Sophie Del Fa est professeure en communication au Département des arts, des lettres et du langage à l’Université du Québec à Chicoutimi. Elle détient un doctorat en communication de l’Université du Québec à Montréal. Ses intérêts portent sur les organisations alternatives, les mouvements sociaux et la résistance au capitalisme néolibéral. Elle a mené plusieurs recherches ethnographiques dans différents contextes et est la chercheuse principale du projet de recherche « Organiser la résistance : une approche communicationnelle », financé par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada. Elle est également une des initiatrices du Grand dialogue régional pour la transition au Saguenay‑Lac-Saint-Jean et s’implique à la Coalition Fjord.

Samuel Lamoureux est doctorant en communication à l’Université du Québec à Montréal. Il se spécialise en études médiatiques et en critique de l’économie politique. Son mémoire de maîtrise (2019) portait sur une analyse critique des communications de la Banque du Canada ainsi que sur les médias traitant ces communications. Il est auxiliaire de recherche au Centre de recherche interuniversitaire sur la communication, l’information et la société (CRICIS).

Consuelo Vásquez est professeure en communication organisationnelle au Département de communication sociale et publique de l’Université du Québec à Montréal. Ses intérêts de recherche comprennent l’ethnographie, la constitution communicative des organisations fragiles et les épistémologies du Sud. Elle est la chercheuse principale du projet de recherche Bénévolat en mouvement, financé par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada. Elle a cofondé le Groupe de recherche sur la communication organisante (RECOR) et le Réseau Latino-Américain de recherche en communication organisationnelle (RedLAco).

Notes

-

[1]

Rappelons également que pour Marx, ce que nous entendons aujourd’hui par travail, travail improductif (bénévolat), par valeur ou par capital sont des catégories historiques qui n’existaient pas (ou qui n’existaient pas comme on les entend aujourd’hui) avant la transition au capitalisme. Nous mobilisons ici dans cette analyse la critique de la valeur marxienne (Martin et Ouellet, 2014 ; Jappe, 2009) qui s’oppose fondamentalement au marxisme orthodoxe et plus particulièrement au déterminisme technique et à la métaphore base/superstructure.

-

[2]

Le sigle A-M-A’ désigne dans Le Capital le cycle d’accumulation du capital. Dans la sphère de la circulation, les capitalistes achètent la force de travail et les moyens de production avec leur réserve d’argent (A). Dans la sphère de production, une marchandise est produite (M), augmentée par la valeur de la force de travail et des moyens de production. De retour dans la sphère de la circulation, la marchandise est vendue sur le marché à un prix supérieur à son coût de production ce qui provoque un profit (A’).

-

[3]

Cette force de travail étant justement « forcée » de donner de son temps grâce aux multiples « appels à l’action » (Casilli, 2019) que nous verrons dans les exemples qui suivent.

-

[4]

Ces éléments relatifs à l’entrepreneuriat de soi propre au néolibéralisme avaient déjà été évoqués par Foucault dans ses cours au Collège de France sur la naissance de la biopolitique (2004). Wendy Brown fait une lecture précise des cours de Foucault pour questionner à partir de ces prémisses l’impact du néolibéralisme sur la démocratie (2015).

-

[5]

La liberté d’exécuter le programme, la liberté d’étudier le fonctionnement du programme et d’avoir accès au code source, la liberté de redistribuer des copies et la liberté d’améliorer le programme et de publier des améliorations.

-

[6]

Cette implication des bénévoles mène certains auteurs à considérer toute activité en ligne comme du travail, et dès lors, à demander rétribution pour ce travail (Cardon et Casilli, 2015). Fuchs (2012) propose en ce sens que les internautes en ligne effectuent un travail non payé. Huws (2014) propose plutôt que cette valeur provient de la catégorie de la rente. Le travail de Casilli (2019) a résumé les débats sur ces questions.

-

[7]

Revenu de Solidarité Active, prestation sociale française garantissant un revenu minimum à ses bénéficiaires (ayant ou non la capacité de travailler). La contrepartie exigée est celle de chercher un emploi ou de définir un projet professionnel en vue de l’amélioration de sa situation financière (voir https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19775).

-

[8]

Voir, entre autres, Frozzini et Graton, 2015.

-

[9]

Cet élément est d’ailleurs amplement révélé et exacerbé par la crise sanitaire provoquée par la pandémie de la COVID-19 à travers la saturation rapide des hôpitaux et des établissements pour personnes aînées due à un manque de personnel et de moyens.

Bibliographie

- Avril, C. (2017). Les patients experts : quelle réalité ? Quel rôle? Médecine des maladies Métaboliques, 11(1), 34-37.

- Bellavance, J.-D. (2020). Appel à la mobilisation des bénévoles pour soutenir les travailleurs de la santé, La Presse, 5 avril. Récupéré de https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-04-05/appel-a-la-mobilisation-des-benevoles-pour-soutenir-les-travailleurs-de-la-sante.php.

- Broca, S. (2015). Les deux critiques du capitalisme numérique. Archives ouvertes : Hal.

- Broca, S. (2013). Utopie du logiciel libre. Du bricolage informatique à la réinvention sociale. Paris : Le Passager Clandestin.

- Brown, W. (2015). Undoing the Demos : Neoliberalism’s Stealth Revolution. Princeton : Princeton University Press.

- Burrai, E. et Hannam, K. (2018). Challenging the responsibility of « responsible volunteer tourism ». Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events, 10(1), 90‑95.

- Cardon, D. et Casilli, A. A. (2015). Qu’est-ce que le digital labor ? Bry-sur-Marne : INA.

- Casilli, A. A. (2019). En attendant les robots : enquête sur le travail du clic. Paris : Seuil.

- Chamayou, G. (2018). La société ingouvernable : Une généalogie du libéralisme autoritaire. Paris : La Fabrique.

- Cox, J., Oh, E. Y., Simmons, B., Graham, G., Greenhill, A., Lintott, C., Masters, K., et Cravens, J. (2000). Virtual Volunteering : Online Volunteers Providing Assistance to Human Service Agencies. Journal of Technology in Human Services, 17(2‑3), 119‑136.

- Crowston, K. (2011). Lessons from volunteering and free/libre open source software development for the future of work. Dans M. Chiasson, O. Henfridsson, H. Karsten, Researching the Future in Information Systems(p. 215-229). Berlin : Springer

- Dardot, P. (2015). De la praxis aux pratiques. Dans C. Laval, L. Paltrinieri et F. Taylan (dir.), Marx et Foucault (p. 184-198). Paris : La Découverte.

- Dardot, P. et Laval, C. (2010). Néolibéralisme et subjectivation capitaliste. Cités, 41(1), 35-50.

- Dardot, P. et Laval, C. (2009). La nouvelle raison du monde : Essai sur la société néolibérale. Paris : La Découverte.

- Delphy, C. (2015). Pour une théorie générale de l’exploitation. Des différentes formes d’extorsion de travail aujourd’hui. Paris : Syllepse.

- Demazière, D., Gadea, C. et Arborio, A.-M. (dir.). (2009). Sociologie des groupes professionnels : acquis récents et nouveaux défis. Paris : La Découverte.

- Dempsey, B. J., Weiss, D., Jones, P. et Greenberg, J. (1999). A quantitative profile of a community of open source Linux developers. Chapel Hill : School of lnformation and Library Science(p. 1-18), University of North Carolina,

- Eikenberry, A. M. et Kluver, J. D. (2004). The Marketization of the Nonprofit Sector : Civil Society at Risk ? Public Administration Review, 64(2), 132‑140.

- Eliasoph, N. (2013). The politics of volunteering. New York : John Wiley et Sons.

- Eliasoph, N. (2009). Top-Down Civic Projects Are Not Grassroots Associations : How The Differences Matter in Everyday Life. VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 20(3), 291‑308.

- Federici, S. (2019). Le capitalisme patriarcal. Paris : La Fabrique. https://lafabrique.fr/le-capitalisme-patriarcal/.

- Federici, S. (2020). Par-delà les frontières du corps : Repenser, refaire et revendiquer le corps dans le capitalisme tardif. Montréal : Les éditions du remue-ménage. https://www.editions-rm.ca/livres/par-dela-les-frontieres-du-corps/.

- Foucault, M. (1975). Surveiller et punir. Paris : Gallimard.

- Foucault, M. (2004). Naissance de la biopolitique : Cours au Collège de France (1978-1979). Paris : Gallimard.

- Fraser, N. (2016). Capitalism’s Crisis of Care. Dissent, 63(4), 30-37.

- Frozzini, J. et Gratton, D. (2015). Travail migrant temporaire et précarisation. Vie Économique, 7(1).

- Fuchs, C. (2012). Google capitalism. tripleC : Open Access Journal for a Global Sustainable Information Society, 10(1), 42-48.

- Ganesh, S. et McAllum, K. (2012). Volunteering and professionalization : Trends in tension ? Management Communication Quarterly, 26(1), 152‑158.

- Gorz, A. (2017). De la mise au travail à la production de soi. EcoRev’, 45(2), 17‑28.

- Goulet, M. H., Larue, C. et Chouinard, C. (2015). Partage du savoir expérientiel : regard sur la contribution des patients partenaires d’enseignement en sciences infirmières. Santé mentale au Québec, 40(1), 53-66.

- Griffiths, M. et Brown, E. J. (2017). Embodied experiences in international volunteering : Power-body relations and performative ontologies. Social et Cultural Geography, 18(5), 665‑682.

- Gross, O. (2014). Experts et expertise : le cas des patients : Contribution à la caractérisation du patient-expert et de son expertise (Thèse de doctorat), Paris 13.

- Haruvy, E., Prasad, A. et Sethi, S. P. (2003). Harvesting Altruism in Open-Source Software Development. Journal of Optimization Theory and Applications, 118(2), 381-416.

- Harvey, D. (2020). Value in motion. New Left Review, 126. Récupéré de https://newleftreview.org/issues/ii126/articles/david-harvey-value-in-motion.

- Hoggart, R. (1970). La culture du pauvre. Paris : Éditions de Minuit.

- Huws, U. (2014). Labor in the global digital economy : The cybertariat comes of age. New York : New York University Press.

- Ihm, J. (2017). Classifying and Relating Different Types of Online and Offline Volunteering. VOLUNTAS : International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 28(1), 400‑419.

- Jappe, A. (2009). Le « côté obscur » de la valeur et le don. Revue du MAUSS, 34(2), 96‑113.

- Jarrett, K. (2015). Feminism, labour and digital media : The digital housewife. New York : Routledge.

- Jochum, V. et Paylor, J. (2013). New ways of giving time : Opportunities and challenges in micro-volunteering A literature review. 18.

- Krinsky, J. et Simonet, M. (2017). Who cleans the park ? : Public work and urban governance in New York City. Chicago : University of Chicago Press.

- Lebel, L. (2007). La charité chrétienne : Continuité d’un milieu de mémoire québécois chez les bénévoles de la Société de Saint-Vincent-de-Paul de Québec, 1940-1980. Conserveries mémorielles. Revue transdisciplinaire, 4.

- Marx, K. (1977[1867]). Le Capital. Livre premier. Paris : Éditions sociales.

- Mauss, M. (1902). Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques. Les classiques des sciences sociales. http://classiques.uqac.ca/classiques/mauss_marcel/socio_et_anthropo/2_essai_sur_le_don/essai_sur_le_don.html.

- Molinier, P. (2020). Le care à l’épreuve du travail : Vulnérabilités croisées et savoir-faire discrets. Dans S. Laugier et P. Paperman (dir.), Le souci des autres : Éthique et politique du care(p. 339‑357). Paris : Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales. http://books.openedition.org/editionsehess/11722.

- Martin, É. et Ouellet, M. (2014). La tyrannie de la valeur : débats pour le renouvellement de la théorie critique. Montréal : Les Éditions Écosociété.

- McAllum, K. (2017). Volunteers/volunteering. Dans C. Scott et L. K. Lewis (dir.), The International Encyclopedia of Organizational Communication. Hoboken : Wiley Blackwell.

- McAllum, K. (2018). Volunteers as Boundary Workers : Negotiating Tensions Between Volunteerism and Professionalism in Nonprofit Organizations. Management Communication Quarterly, 32(4), 534‑564.

- McGoey, L. (2012). Philanthrocapitalism and its critics. Poetics, 40(2), 185‑199.

- McGoey, L., Thiel, D. et West, R. (2018). Le philanthrocapitalisme et les « crimes des dominants ». Politix, 1(121), 29‑54.

- Maugiron, P. (2019). De bénévole à professionnel : récit de l’engagement d’un médiateur de santé-pair. Raison présente, (1), 33-42.

- Morgan, A. et Jones, D. (2009). Perceptions of service user and carer involvement in health care education and impact on students’ knowledge and practice : a literature review. Medical Teacher, 31, 82-95.

- Mumby, D. K. (2016). Organizing beyond organization : Branding, discourse, and communicative capitalism. Organization, 1(24). https://doi.org/10.1177/1350508416631164.

- Nitzan, J. et Bichler, S. (2012). Le capital comme pouvoir. Paris : Max Milo Éditions.

- Overgaard, C. (2019). Rethinking Volunteering as a Form of Unpaid Work. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 48(1), 128-145.

- Pétré, B., Scholtes, B., Voz, B., Ortiz Halabi, I., Gillain, N., Husson, E., Guillaume, M., Bragard, I. (2018). L’approche patient partenaire de soins en question. Revue Médicale de Liège, 73(12), 620-625

- Pomey M.-P., Flora, L, Karazivan, P. (2015). Le Montreal model : enjeux du partenariat relationnel entre patients et professionnels de la santé. Santé Publique, 1, 41-50.

- Postone, M. (2009). Temps, travail et domination sociale. Paris : Mille et une nuits.

- Riehle, D., Riemer, P., Kolassa, C. et Schmidt, M. (2014). Paid vs. volunteer work in open source. Dans 2014 47th Hawaii International Conference on System Sciences (p. 3286-3295). Washington DC : IEEE Computer Society.

- Rioux, S., LeBaron, G. et Verovšek, P. J. (2019). Capitalism and unfree labor : A review of Marxist perspectives on modern slavery. Review of International Political Economy, 27(3), 1‑23.

- Robichaud, S. (2003). Le bénévolat : Entre le coeur et la raison. Québec : Les classiques des sciences sociales.

- Rochester, C., Paine, A. E., Howlett, S. et Zimmeck, M. (2010). Volunteering and Society in the 21st Century. New York : Palgrave Macmillan.

- Simonet, M. (2018). Travail gratuit : La nouvelle exploitation? Paris : Textuel.

- Simonet-Cusset, M. (2004). Penser le bénévolat comme travail pour repenser la sociologie du travail. Revue de l’IRES, 44(1), 15.

- Schaad, B., Bourquin, C., Panese, F. et Stiefel, F. (2017). Patients : sujets avant d’être partenaires. Revue médicale suisse, 13(566), 1213-1216.

- Scholz, R. (2007). Remarques sur les notions de « valeur » et de « dissociation-valeur ». Illusio, (4-5), 559-572.

- Spencer, J., Blackmore, D., Heard, S. et McCrorie, P. (2000). Patient-oriented learning : a review of the role of the patient in the education of medical students. Medical Education, 34, 851-857.

- Taylor, R. F. (2004). Extending conceptual boundaries : work, voluntary work and employment. Work, employment and society, 18(1), 29-49.

- Thompson, E. P. (2012[1988]). La formation de la classe ouvrière anglaise. Paris : Points.

- Tibi-Lévy, Y. et Bungener, M. (2017). « Ȇtre là pour être là » : Discours croisés sur le bénévolat d’accompagnement. Sciences sociales et santé, 35(2), 5‑31.

- Toupin, C. (2019). La philanthropie est-elle vraiment au service des communautés ? Le Devoir.

- Unité de soutien SRAP du Québec (2017). Lignes directrices sur le dédommagement des patients partenaires et le public en recherche. Récupéré de http://unitesoutiensrapqc.ca/.

- Vrasti, W. et Montsion, J. M. (2014). No Good Deed Goes Unrewarded : The Values/Virtues of Transnational Volunteerism in Neoliberal Capital. Global Society, 28(3), 336‑355. https://doi.org/10.1080/13600826.2014.900738.

- Wilson, J. (2000). Volunteering. Annual Review of Sociology, 26, 215‑240.

- Wood, E. M. (2002). The origin of capitalism : A longer view. New York : Verso.

- Woodcock, J. (2018). Doing Good Online : The Changing Relationships Between Motivations, Activity, and Retention Among Online Volunteers. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 47(5), 1031‑1056.

- Wu, C.-G., Gerlach, J. H. et Young, C. E. (2007). An empirical analysis of open source software developers’ motivations and continuance intentions. Information et Management, 44(3), 253-262.

List of figures

Figure 1

L’accumulation du capital selon David Harvey1

List of tables

Tableau 1

Encadré des définitions du bénévolat

10.7202/1032382ar

10.7202/1032382ar