Abstracts

Résumé

Cet article a pour objet d’étudier la théorie walrassienne de la monnaie à la lumière des critiques que Cartelier a formulées d’une manière générale contre la théorie standard et qui justifient son approche directement monétaire de l’économie. Nous soutenons que Walras a réussi bien avant ses successeurs l’intégration de la monnaie à la théorie de la valeur en échappant à nombre d’écueils dans lesquels s’engouffrent plusieurs théories monétaires contemporaines. Ce travail mettra en avant un résultat paradoxal : bien que théoricien de la valeur, Walras présente une affinité avec la tradition monétaire, à rebours de la plupart de ses successeurs néoclassiques. Néanmoins, Walras n’est pas clair sur la question de la nature de l’offre de la monnaie. C’est ce qui fait la faiblesse de son modèle qui prête possiblement le flanc à la critique de Cartelier.

Mots-clés :

- division du travail,

- monnaie,

- prix,

- valeur

Abstract

The aim of this article is to study Walrasian money theory in the light of Cartelier's general criticism of standard theory, which justifies his direct monetary approach to the economy. We argue that Walras succeeded well before his successors in integrating money into the theory of value, avoiding many of the pitfalls into which many contemporary monetary theories fall. This work will highlight a paradoxical result: despite being a value theorist, Walras has an affinity with the monetary tradition, unlike most of his neoclassical successors. Nevertheless, Walras is not clear on the question of the nature of the money supply. This is the weakness of his model, which may well be open to Cartelier's criticism.

Keywords:

- division of labor,

- money,

- price,

- value

Article body

01. Introduction

Dans son ouvrage La Monnaie : entre dettes et souveraineté, Michel Aglietta (avec la collaboration de Pepita Ould Ahmed et Jean-François Ponsot) attaque de manière radicale la théorie standard en pointant son incapacité à intégrer la monnaie à la théorie de la valeur :

« L’économie pure est entièrement amonétaire […]. La monnaie ne peut pas être intégrée dans l’économie pure, parce qu’il n’est pas possible de montrer qu’elle puisse avoir un prix positif à l’équilibre dans l’auto-organisation du marché qui produit le bouclage autoréférentiel définissant le point fixe qu’est le système des prix d’équilibre. Si l’on veut avoir un (n + 1), eh bien pour faire écho à la réalité empirique massive dans une théorie qui l’exclut, il faut le postuler par une équation supplémentaire ad hoc, analogue à une équation offre/demande, déterminant ce qui est appelé “la valeur de la monnaie”. Il y a neutralité de la monnaie par postulat, sans qu’on puisse prétendre avoir intégré la monnaie dans la théorie de l’équilibre » (2016, p. 41).

Cette critique est dévastatrice pour la théorie de l’équilibre général, car l’analyse de Benetti (1990), en s’appuyant sur les travaux d’Ostroy et Starr (1974), montre qu’en l’absence de monnaie, les allocations d’équilibre général sont inatteignables. En général, le troc aboutit à un blocage des transactions. Cela signifie que le théorème du bien-être ne tient plus puisque les agents économiques ne peuvent pas atteindre leurs allocations désirées lorsque les prix d’équilibre général ont été trouvés. Aglietta fait implicitement référence dans cette citation au modèle d’équilibre général à horizon fini de Hahn (1965) dans lequel le prix d’équilibre de la monnaie est nul. Ce résultat négatif atteste que la monnaie n’a effectivement pas été intégrée à la théorie de la valeur d’Arrow-Debreu[1]. Les modèles à la Clower (1967) avec une contrainte cash in advance, quant à eux, n’intègrent en rien la monnaie à la théorie de la valeur puisqu’ils postulent que les échanges sont monétaires.

Néanmoins, le point de vue d’Aglietta et de ses collègues est contestable (de prime abord) puisqu’au moins une partie de la littérature standard est parvenue à intégrer la monnaie à la théorie de la valeur. On peut citer ainsi l’œuvre de Walras ainsi que les modèles de prospection monétaire (Iwaï, 1996). Cartelier ayant déjà mené une critique approfondie de ces derniers modèles, nous souhaitons revenir sur l’analyse monétaire de Walras.

Selon Cartelier (2019), la théorie monétaire souffre le plus souvent de deux défauts : elle ne parvient pas à intégrer à la théorie de la valeur qu’une monnaie-marchandise, c’est-à-dire un bien parmi d’autres choisi comme monnaie/intermédiaire des échanges sans en définir les règles d’émission et donc sans intégrer un principe de souveraineté à l’analyse; par ailleurs elle considère que la création monétaire se fait ex nihilo. Or, d’après Rebeyrol (1998, 1999), Walras est parfaitement parvenu à intégrer la monnaie à la théorie de la valeur (obtenir un prix non nul et donc positif de la monnaie à l’équilibre). Serait-ce un succès au regard des critiques que Cartelier a pu formuler à l’encontre des modèles de prospection ? Autrement dit, Walras échappe-t-il à la critique de Cartelier ?

L’école de Nanterre n’est bien sûr pas la seule à interroger la robustesse des théories monétaires néoclassiques. Walsh (2017) montre ainsi que les travaux de Walras ont été le point de départ d’une multitude de tentatives pour obtenir un prix positif de la monnaie à l’équilibre. Il relève trois approches générales pour incorporer la monnaie dans les modèles d'équilibre général : (1) supposer que la monnaie produit une utilité directe en incorporant les encaisses monétaires dans les fonctions d'utilité des agents du modèle (Sidrauski, 1967); (2) imposer des coûts de transaction d'une certaine forme qui donnent lieu à une demande de monnaie, en rendant les échanges d'actifs coûteux (Baumol 1952; Tobin, 1956) ou bien en exigeant que la monnaie soit utilisée pour certains types de transactions (Clower, 1967; Lagos et Wright, 2005); (3) supposer que le troc direct de marchandises est coûteux (Kiyotaki et Wright, 1989). Néanmoins, d’après Walsh, ces trois approches impliquent des raccourcis; certains aspects de l'environnement économique sont simplement spécifiés de manière exogène afin d’introduire un rôle pour la monnaie. Or, l’auteur affirme que la confiance dans la capacité d'un modèle à répondre aux questions qui lui sont posées est réduite si l'on n’introduit que des éléments exogènes dans le modèle. Walras échappe-t-il à cet écueil ? C’est la question à laquelle nous tenterons aussi de réponse.

Dans une première partie, nous montrerons en quoi la théorie walrassienne de la monnaie échappe aux critiques habituellement formulées à l’encontre de l’approche standard. Dans une seconde partie, nous montrerons en quoi la méthode walrassienne d’introduction de la monnaie est une force et non une faiblesse théorique, comme peuvent le laisser entendre les théoriciens de la valeur. Ce faisant, nous verrons comment Walras a pu se démarquer de ses propres successeurs. Néanmoins, en s’attachant à résoudre le problème de la réalisation des transactions, Walras a quelque peu négligé d’autres questions (la nature de l’offre de monnaie par exemple), d’où l’importance de mettre en évidence les limites de sa théorie monétaire.

02. Walras intègre la monnaie à la théorie de la valeur et échappe aux critiques traditionnelles

Après avoir présenté la façon dont Walras introduit la monnaie dans sa théorie de l’équilibre général (2.1), nous verrons comment cette méthode échappe aux critiques habituellement adressées aux théories monétaires néoclassiques (2.2) et quels débats l’approche de Walras a pu susciter (2.3).

2.1 La méthode walrassienne d’introduction de la monnaie

Dans la première édition des Éléments d’économie politique pure, la monnaie n’est qu’un simple voile qui habille les échanges. Son introduction ne modifie pas les grandeurs réelles déterminées avant son intervention. Mais elle a pour conséquence de faire apparaître une nouvelle catégorie de prix, le prix monétaire, qui est le taux d’échange de chaque marchandise avec la monnaie.

L’évolution des prix monétaires est gouvernée par « la loi dite de la quantité » (Walras, 1900, p. 353), en vertu de laquelle la variation du prix monétaire est proportionnelle à celle de la quantité de monnaie en circulation. Il ne s’agit là que d’une reformulation de la vieille théorie quantitative de la monnaie.

La théorie monétaire de Walras a été modifiée au gré des différentes éditions des Éléments d’économie politique pure. Considérons directement la quatrième édition, celle qui nous semble la plus décisive. Dans celle-ci, Walras introduit l’idée que la monnaie rend un service d’approvisionnement lié au problème de la double coïncidence des besoins propres au troc et à la structure temporelle des échanges que l’auteur conceptualise. La division du travail régnant dans l’économie, l’entrepreneur ne pourra pas rémunérer les services producteurs du travail en nature si le travailleur ne demande pas le bien qui est produit dans l’entreprise. Même dans le cas contraire, l’entrepreneur pourrait manquer d’approvisionnement en biens si ceux-ci ne sont obtenus qu’en fin de période, et si la structure temporelle des échanges impose que les services producteurs du travail soient payés en début de période. Le problème est dénoué dès lors qu’on introduit la monnaie dans l’analyse : l’entrepreneur paie les services producteurs en monnaie, monnaie qui lui revient lorsque les biens produits sont vendus. D’une façon plus générale, un consommateur peut désirer se procurer des biens avant la perception de ses revenus et se retrouvera bloqué également s’il ne dispose pas de monnaie. La monnaie rend dans tous les cas un service d’approvisionnement en biens. Walras donne la chronologie des livraisons et des paiements de son modèle :

« L’équilibre une fois établi en principe, la livraison des services commencera immédiatement et continuera d’une façon déterminée pendant la période de temps considérée. Le paiement de ces services, évalués en numéraire, se fera en monnaie à des termes déterminés. La livraison des produits commencera de même immédiatement et continuera d’une façon déterminée pendant la même période. Le paiement de ces produits, évalués en numéraire, se fera aussi en monnaie à des termes déterminés » (Walras, 1900, p. 298-9).

Bauvert (2003) souligne à cet égard qu’il existe chez Walras une double temporalité : un temps historique correspondant à l’enchaînement des équilibres temporaires, et une temporalité à l’intérieur même de chaque période, au cours de laquelle s’effectuent le tâtonnement puis les transactions selon une chronologie précise.

La demande d’encaisse monétaire va donc dépendre avant tout d’éléments objectifs (la chronologie des livraisons et des paiements), même si des éléments subjectifs peuvent intervenir en second plan (la perte d’utilité liée à une rupture d’approvisionnement). L’idée de Patinkin d’introduire une encaisse réelle dans la fonction d’utilité est donc inintelligible d’un point de vue walrassien, puisque l’utilité de la monnaie dépend en premier lieu de la structure des transactions qui est extérieure aux agents économiques.

Ainsi, dans le processus d’échanges imaginé par Walras, les entrepreneurs ne possèdent rien en début de période : ni capital ni monnaie. La monnaie est répartie au hasard entre les consommateurs qui en loueront une partie aux entrepreneurs pour leur rendre un service d’approvisionnement. Si l’encaisse effective du consommateur est supérieure à son encaisse désirée, le consommateur prêtera sa monnaie contre rémunération. Si l’encaisse effective est inférieure à son encaisse désirée, il en empruntera auprès d’autres consommateurs. Concernant les entrepreneurs, ceux-ci doivent acheter des biens, des matières premières ou d’autres éléments nécessaires à leur activité de production. Comme ils ne disposent d’aucun stock de monnaie, ce sont des emprunteurs. Leur demande de monnaie ne résulte en aucun cas d’un comportement de maximisation sous contrainte (ils sont n’importe comment dépourvus avec l’hypothèse walrassienne de constance des coefficients techniques de production), mais de l’application de contraintes de liquidité qui déterminent les approvisionnements en monnaie nécessaire en lien avec les approvisionnements en services producteurs et autres (Piluso, 2022).

À la fin de la période, les entrepreneurs rendent la monnaie qu’ils ont empruntée aux consommateurs et ceux-ci retrouvent le niveau d’encaisse qu’ils possédaient en début de période.

Quels sont les déterminants de l’encaisse de monnaie désirée par les consommateurs ? Une hausse du prix du service d’approvisionnement de la monnaie constitue un effet revenu positif qui doit pousser les consommateurs à offrir moins de services producteurs et demander de consommer plus de biens. Cette hausse du prix du service rendu par la monnaie pousse donc l’encaisse désirée vers le haut. Mais il faut également tenir compte d’un effet de substitution : la hausse du prix du service de la monnaie peut inciter le consommateur à prêter davantage sa monnaie et donc à différer vers la fin de la période sa consommation. Si ce second effet l’emporte, on pourra considérer que l’encaisse désirée est une fonction décroissante du prix du service rendu par la monnaie.

Si par ailleurs le prix des services producteurs augmente, le consommateur sera incité à offrir plus de services. L’augmentation des revenus perçus se traduit par une augmentation de la demande de biens de consommation et l’augmentation de l’épargne. L’encaisse désirée doit donc augmenter en parallèle puisqu’elle rend aussi un service d’approvisionnement au consommateur. L’encaisse désirée est une fonction croissante du prix des services producteurs. Enfin, si le taux de revenu net des capitaux augmente, il y a incitation à épargner davantage et à réduire la consommation. On peut considérer que cela induit une baisse de l’encaisse désirée (Reyberol, 1999).

2.2 Walras échappe à la critique de Hahn ainsi qu’à la critique de Cartelier

Le modèle de Hahn (1965) repose sur l’hypothèse que l’organisation des marchés est coûteuse et que le coût de mise en place d’un marché à terme est supérieur à celui d’un marché au comptant. Par ailleurs, Hahn, tout comme les auteurs des modèles de prospection, considère que deux techniques de transaction sont possibles : le troc ou l’échange monétaire. Si les échanges à terme sont plus coûteux que les échanges réalisés à chaque période au comptant, le besoin de monnaie en tant que réserve de valeur apparaît à la condition qu’il n’existe pas un autre actif concurrent dont le taux de rendement est positif. Cependant, le problème qui se pose dans ce modèle est que l’horizon de fonctionnement de l’économie est fini. À la dernière période de l’économie, plus personne n’a besoin de monnaie puisque les agents n’ont plus à transférer de la valeur pour le futur. La demande de monnaie est nulle dans le cadre de cette séquence finale. Mais en effectuant un raisonnement par récurrence, on s’aperçoit que la demande de monnaie est nulle également à la première période. En effet, si personne ne veut de la monnaie à la dernière période, personne ne voudra en détenir à la période précédente, et ainsi de suite. Le prix d’équilibre de la monnaie est nul.

Walras contourne cet écueil.

Walras ne traite pas en effet de la demande de monnaie en elle-même, mais de la demande en service d’approvisionnement assuré par la monnaie. La structure temporelle des échanges rend la monnaie indispensable à la réalisation de l’allocation d’équilibre général même si les prix monétaires sont infinis. Imaginons que le prix de la monnaie (ou taux de rendement de la monnaie) soit nul. Dans la logique de Walras, à un prix nul la monnaie n’est pas offerte, car son prêt ne rapporte rien. Cela ne veut pas dire, contrairement à ce qu’affirme Hahn, qu’il existe forcément un équilibre pour lequel la monnaie à un prix nul. En effet, si la monnaie est le seul moyen de transaction et que son prix est nul, aucune transaction ne peut avoir lieu et une telle situation n’est pas un équilibre.

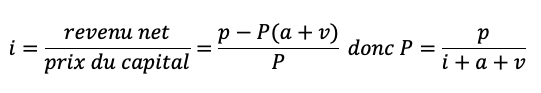

Précisions que chez Walras, le prix de la monnaie est de même nature que le prix de n’importe quel type de capital. Le prix noté P de la monnaie dépend du prix des services qu’il rend et que l’on notera p. L’auteur distingue le revenu brut du revenu net du capital. Le revenu net est obtenu en déduisant du revenu brut (le prix du service producteur vendu p) une prime d’assurance a et une prime d’amortissement v qui sont proportionnel au prix P du capital. Ces primes indiquent la fraction du prix du capital qui doit servir à l’amortir et l’assurer.

Walras définit le taux de rendement d’un capital quelconque ou de la monnaie comme le quotient de son revenu net et de son prix. En situation de concurrence parfaite, les taux de rendement des capitaux doivent tous être égaux et ce taux général de rendement est nommé taux d’intérêt i. Par conséquent, on peut écrire :

Figure

Si la prime d’assurance et la prime d’amortissement sont nulles, alors le taux de rendement de la monnaie est :

Figure

Revenons sur la hausse du prix des services de la monnaie résultant d’un excès de demande sur le marché des services d’approvisionnement. Une telle hausse entraîne une augmentation du prix de la monnaie et celui-ci devient positif. Le modèle de Walras échappe donc non seulement à la critique de Hahn, mais aussi à celle formulée à l’encontre des modèles à générations imbriquées. Si le prix de la monnaie est inférieur à un autre type de capital, la demande de services rendus par la monnaie va augmenter et le prix du service d’approvisionnement augmente, faisant croître le taux de rendement de la monnaie. Parallèlement, la demande de services rendus par l’autre type de capital diminue, ce qui fait diminuer son taux de rendement. Finalement, à l’équilibre, les taux de rendement des différents types de capitaux, y compris celui de la monnaie, s’égalisent.

Walras contourne également le problème du cercle vicieux de la monnaie au sein de la théorie marginaliste, selon lequel le fait que l’utilité de la monnaie dépende de sa valeur empêche de déduire le prix de la monnaie de son utilité : « La prise en compte de l’utilité spécifique du service de la monnaie et de sa distinction avec l’objet lui-même – la monnaie – donne par là même la possibilité à la théorie walrassienne de contourner le cercle vicieux de Helfferich » (Gimenez, 2000, p. 161).

Les théoriciens de la monnaie savent néanmoins qu’aujourd’hui les modèles de prospection monétaire sont parvenus au même résultat que Walras (l’existence d’un prix positif de la monnaie à l’équilibre) tout en considérant que deux techniques de transactions sont possibles. Néanmoins, Cartelier (2018) montre que ce type de modèle a d’une certaine manière échoué à donner un fondement micro-économique au choix de la monnaie comme technique de transaction. Présentons rapidement le contenu de cette critique.

Dans le modèle d’Iwai (1988), le calcul individuel des agents porte non seulement sur les prix ou les quantités de biens à produire et consommer, mais aussi sur la meilleure technique de transaction à adopter (troc ou monnaie). L’économiste apporte le résultat intéressant selon lequel une marchandise sans utilité intrinsèque peut être choisie à l’équilibre (parmi une multiplicité d’équilibres possibles) par les agents économiques si elle apparaît comme la meilleure technique de réalisation des transactions. Dans la perspective de cette analyse, le modèle de prospection de Kiyotaki et Wright (1993) met en évidence que l’équilibre monétaire apparaît (parmi aussi une multiplicité d’équilibres possibles) quand les agents économiques sont nombreux à anticiper la réalisation d’un équilibre monétaire. Ce type de modèle, comme le souligne Cartelier, a le mérite de démontrer l’existence d’un prix positif pour la monnaie lorsque celle-ci est utilisée comme intermédiaire des échanges. Il permet donc l’intégration de la monnaie à la théorie de la valeur.

Néanmoins, la question que l’on peut légitimement poser est de savoir si ces modèles sont réellement parvenus à microfonder le choix de l’équilibre monétaire. Autrement dit, montrent-ils véritablement que l’équilibre monétaire est le résultat des choix individuels ? La réponse est négative et elle est contenue dans l’affirmation précédente : l’équilibre monétaire n’apparaît que si la collectivité choisit la monnaie comme instrument de transaction ; dans ce cas, le choix de la collectivité s’impose à l’agent pour qui la meilleure technique de transaction sera nécessairement la monnaie. D’un point de vue technique, l’apparition d’un équilibre monétaire dépend de la valeur d’un paramètre qui pour l’agent i représente le choix réalisé par tous les autres agents. L’agent économique i est réduit à se soumettre au choix de la collectivité. Il est donc tout à fait possible de considérer que ce paramètre est décidé par un commissaire-priseur qui impose son choix à l’ensemble des agents. Le modèle s’éloigne ainsi totalement d’une procédure de libre choix décentralisée dans laquelle l’agent économique a la maîtrise des variables de contrôle qui vont conditionner le déroulement de ses échanges. Ainsi, sans que leurs auteurs l’aient souhaité, les modèles de prospection ne font que confirmer l’argumentation de Knapp (1973) et d’autres économistes institutionnalistes qui affirment que la monnaie n’est acceptée qu’en vertu d’un mécanisme exogène aux agents. Ce résultat contredit fondamentalement l’ambition initiale de ces modèles.

Walras, lui, ne cherche pas à fonder le choix de la monnaie sur les comportements individuels. La monnaie s’impose aux individus, car c’est la seule technique de transaction possible. Sur la base de cette hypothèse, Walras montre que la monnaie a un prix positif à l’équilibre. La philosophie des auteurs néoclassiques postérieurs à Walras est de montrer que la monnaie résulte des choix individuels. Il doit donc exister plusieurs techniques de transaction possibles. L’équilibre monétaire est conditionné par la valeur de certains paramètres du modèle. Or, lorsqu’on sait, depuis Benetti (1990), que le troc ne permet pas d’atteindre l’allocation d’équilibre général en raison des blocages qu’il génère, on ne peut que considérer le point de vue de Walras comme supérieur à celui des auteurs qui lui ont succédé.

Reprenons rapidement la démonstration de Benetti (1990). Supposons une économie à quatre biens (a, b, c, d) et quatre individus (A, B, C et D). L’équilibre général est atteint et les prix sont égaux à l’unité. La situation d’équilibre est la suivante :

— l’individu A demande le bien a et vend du bien b;

— l’individu B demande le bien b et vend le bien c;

— l’individu C demande le bien c et vend du bien d;

— l’individu D demande le bien d et offre du bien a.

Le troc direct est impossible. Chaque agent est prêt, sur la base de l’information disponible, à réaliser un troc indirect dans le but de satisfaire sa demande finale. On peut supposer par exemple qu’un échange a lieu :

—entre les individus A et C sur le marché b-d : A accepte d’acquérir du bien d pour satisfaire sa demande finale ; C accepte du bien b pour obtenir finalement le bien b;

— entre les agents B et D sur le marché a-c : B qui veut du bien b accepte du bien a pour satisfaire sa demande finale.

La situation devient alors la suivante :

— l’individu A veut toujours le bien a, mais vend maintenant le bien d;

— l’individu B veut toujours le bien b et vend désormais le bien a;

— l’individu C veut toujours le bien c et il vend désormais le bien b;

— l’individu D veut toujours le bien d, mais il vend désormais le c.

On voit ici que le troc est à nouveau bloqué. Le problème réside dans le fait que le troc indirect a modifié les offres de chacun pour aboutir à une nouvelle situation de blocage. Chaque agent ayant une stratégie identique (j’accepte un bien de façon transitoire de façon à satisfaire ma demande finale), la matrice des échanges aboutit à un nouveau blocage des transactions. Autrement dit, même si les prix des biens sont à l’équilibre, l’économie ne peut atteindre la situation désirée, c’est-à-dire que l’allocation de biens correspondant à l’équilibre général ne peut pas être atteinte en l’absence de monnaie dans l’économie.

Le fait que Walras ait considéré que la monnaie est la seule technique de transaction possible montre que son point de vue était avant-gardiste par rapport aux économistes contemporains qui persistent à supposer que les échanges entre biens permettent en général la réalisation des échanges désirés[2].

2.3 Controverses autour de la théorie monétaire de Walras

Nous avons vu que, d’après Rebeyrol, Walras introduit la monnaie comme moyen de transaction grâce à la chronologie des échanges qu’il envisage une fois le tâtonnement terminé. En tant qu’elle rend un service d’approvisionnement rendu impératif par la structure temporelle des échanges, la monnaie a un prix positif à l’équilibre.

Cependant, d’après Patinkin, « Walras n’est pas parvenu à donner un fondement rationnel à la détention de monnaie […] Il n’y a aucune raison pour qu’ils détiennent les encaisses liquides stériles entre les dates d’échéance alors qu’ils pourraient détenir à la place des actifs portant intérêt » (Patinkin, 1965, p. 591). D’après cet auteur, Walras fait de la monnaie une réserve de valeur en concurrence avec les titres financiers. Selon nous, cette critique n’est guère pertinente. Walras n’envisage pas la monnaie comme une réserve de valeur, mais comme un instrument de réalisation des transactions. Et comme l’indique Bridel (2002), « Walras took a short cut and started with the assumption that money must be used in some transactions. In Walras’ economy, agents hold money not out of choice but out of a technological necessity » (p. 273).

Negishi (1989) soutient de son côté que l’intégration que l’intégration de la monnaie au sein du modèle d’équilibre général de Walras est impossible car l’incertitude y est absente. Or, l’incertitude serait une condition indispensable à l’intégration de la monnaie. Même si l’on accepte cette hypothèse de travail, il y a controverse sur la question de la présence ou non d’incertitude dans le modèle de Walras. Si Currie et Steedman (1990) affirment qu’il n’y a aucune incertitude dans le modèle d’équilibre général walrassien, pour d’autres, l’incertitude en est une caractéristique importante lorsque l’économie est en déséquilibre (Van Witteloostujin et Maks, 1990). Selon Walker (2000), les agents économiques n’ont aucune raison de penser qu’il n’y aura aucun changement dans les paramètres de l’économie (en situation d’équilibre ou bien de déséquilibre). Walker soutient par ailleurs que « l’utilisation de la monnaie dans le modèle de Walras est inextricablement lié et nécessaire à l’obtention de l’équilibre (p. 101). Walker (2000), Rebeyrol (1999), mais aussi et Morishima (1996) et Hilton (1995) défendent l’idée que la monnaie est rendue indispensable dans le modèle de Walras en raison des caractéristiques des échanges qu’il décrit : « Walras’s stance regarding money and banking has been largely misinterpreted. The use of money proper was necessary to the effective attainment of equilibrium in the Walrasian system » (Hilton, 1995, p. 76).

Le fait d’imposer la monnaie comme unique technique de transaction est ce qui fait la force de l’approche de Walras : celle-ci reconnaît implicitement que le troc ne permet pas le bon déroulement des transactions une fois que l’équilibre général de l’économie a été trouvé. La concurrence entre la monnaie et les autres actifs n’a par ailleurs de sens que lorsque la monnaie est une réserve de valeur, ce qui n’est pas la fonction principale que l’auteur retient pour la monnaie. D’ailleurs, Walras développe le même point de vue dans les Éléments d'économie politique pure et dans les Études d’économie politique appliquée (1898). Dans ce dernier ouvrage, l’auteur dit la chose suivante :

« Lorsqu’un propriétaire foncier, travailleur, capitaliste ou entrepreneur désire avoir par devers lui, à un moment donné, une certaine provision d’or, vin ou tabac à titre de monnaie, il est évident qu’il ne se préoccupe nullement de la quantité de cette monnaie, mais uniquement de la quantité de marchandises, produits ou services qu’il veut acheter avec elle. En d’autres termes, le besoin qu’on a de monnaie n’est autre que le besoin qu’on a de marchandises qu’on achète avec cette monnaie » (p. 94-95).

À cet égard, L’Huillier et Guggenhein (1971) défendent l’idée que Walras n’a songé qu’au besoin de l’encaisse-transaction et que l’utilisation de l’expression « à un moment donné » montre clairement que l’encaisse monétaire désirée concerne les transactions de la période courante, et non les transactions futures.

En outre, Walras ne postule pas l’introduction de la monnaie sans aucune justification, ou sur la base d’une hypothèse ad hoc fondée sur une chronologie des transactions imaginaire. Acceptons l’idée que la chronologie de la production et des échanges imaginée par Walras est purement fictive ou artificielle. En réalité, nul besoin d’instaurer une telle temporalité pour introduire le service d’approvisionnement de la monnaie. L’hypothèse de division sociale du travail au sein de l’économie suffit. Cette division sociale n’est pas fictive. Elle est effective et implique l’échange. Ainsi, la seule hypothèse de division sociale du travail suffit pour poser le problème de la double coïncidence des besoins qu’implique le troc et donc pour affirmer la nécessité de la monnaie en tant que moyen de transaction. Et pour Walras, la division sociale du travail est un fait naturel dans la droite lignée de Smith : « Le fait de l’aptitude à la division du travail et le fait de la personnalité morale constituent la différence et la supériorité de l’homme par rapport à l’animal. Ces deux faits naturels sont donc le principe de tous les faits humanitaires » (Walras, 1896, p. 99). Il ajoute : « nous divisons naturellement le travail comme nous sommes naturellement bipèdes et bimanes » (ibid., p. 92). Ainsi, selon Pouchol (2006), la division sociale walrassienne du travail se présente comme la conséquence de l’aptitude physiologique des hommes.

Nous pouvons revenir à la citation d’Aglietta, Ahmed et Ponsot (2016) : d’après ces derniers, la théorie standard serait incapable d’intégrer la monnaie à la théorie de la valeur. Cette étude, quoique partielle, montre qu’il n’en est rien : Walras intègre bel et bien la monnaie à la théorie de la valeur. Walras s’est démarqué de ses propres successeurs grâce à une démarche et une hypothèse empruntées à la tradition monétaire.

03. Comment Walras s’est-il démarqué de ses successeurs néoclassiques ?

Les théoriciens qui ont succédé à Walras ont tenté d’intégrer la monnaie à la théorie de l’équilibre général (c’est-à-dire obtenir un prix de la monnaie à l’équilibre) en conceptualisant des « frictions » dans le modèle de concurrence parfaite.

Dans les modèles dits de prospection monétaire, trois types de friction ont pu être introduits. Tout d’abord, les individus n’ont aucun moyen de se coordonner avant les échanges et leurs rencontres s’effectuent au hasard. Les rencontres entre agents sont modélisées par une loi de probabilité qui introduit un premier type de friction. Lorsque les agents se rencontrent facilement, la fréquence de leurs rencontres est élevée et on se rapproche donc du modèle « parfait ». La deuxième friction est le degré de spécialisation des individus qu’indique la probabilité d’apparition de la double coïncidence des besoins. Pour qu’un échange sans monnaie se réalise, la double coïncidence des besoins doit être vérifiée. Or, lorsque les individus sont très spécialisés, les chances de vérification de cette double coïncidence s’amenuisent. Cela rend alors plus difficile la réalisation d’un troc direct. Le troisième type de friction que l’on peut rencontrer dans ces modèles est l’information imparfaite sur la qualité des biens, qui peut justifier le recours à la monnaie lors de la réalisation des échanges (modèle de Williamson et Wright (1994) par exemple).

Dans les modèles où les économistes ont tenté d’intégrer la monnaie à la théorie des prix en tant que réserve de valeur, la principale friction introduite dans le modèle d’Arrow et Debreu a été la suppression de l’hypothèse de système complet de marchés. D’après celle-ci, il existe un prix unique pour chaque bien et un marché pour tous les biens, qu’ils soient présents ou futurs. Les agents économiques établissent alors des choix intertemporels : la durée de fonctionnement du marché se déroulant sur plusieurs périodes, les agents établissent leur choix à la première période sur tous les biens présents et futurs à partir de prix connus aujourd’hui. S’il n’existe pas de marché aujourd’hui pour les biens futurs, les individus sont contraints de formuler leurs choix à chaque période. Ils auront besoin d’une réserve de valeur pour transférer de la valeur d’une période à l’autre. En l’absence de marchés à terme, on passe d’un modèle d’équilibre intertemporel à un modèle d’équilibre temporaire dans lequel les plans de maximisation de l’utilité se font à chaque période sur la base de prix anticipés pour les périodes futures. C’est le cas par exemple dans le modèle de Grandmont (1974). On sait aujourd’hui que tous ces modèles ont échoué de façon radicale à intégrer la monnaie pour la principale raison que celle-ci n’a été appréhendée qu’en tant que réserve de valeur et non comme instrument de réalisation des transactions qui constitue la véritable spécificité de la monnaie.

En réalité, Walras avait déjà introduit une « friction » fondamentale, la seule véritablement nécessaire à l’introduction de la monnaie, la division du travail et donc la spécialisation productive des individus. Le père de la théorie de l’équilibre général a vu, un siècle avant ses successeurs, que pour introduire la monnaie à la théorie de l’équilibre général, il est nécessaire de prendre pour cadre d’analyse une économie où règne la division du travail et qui pose ainsi le problème de la double coïncidence des besoins pour la réalisation des transactions. Walras a vu, un siècle avant ses successeurs, que la monnaie doit être introduire pour les services d’approvisionnement qu’elle rend en matière de transactions et non pas pour le service d’allocation intertemporelle des ressources. Selon Ghislain Deleplace (1999), le service d’approvisionnement de la monnaie permet de rendre accessibles les biens pour la satisfaction des besoins (p. 212). D’après Van Daal (1994), la monnaie chez Walras permet à son propriétaire « de se garder ouverte la possibilité d’acheter tout ce qu’il souhaite, et c’est ce service d’approvisionnement qui lui est utile » (p. 122).

On peut considérer que Walras s’oppose aux modèles de prospection dans lesquels les équilibres sans monnaie sont possibles. Compte tenu de la division du travail ou de la chronologie des échanges (selon l’interprétation que l’on défend), les agents économiques ne peuvent se passer du service d’approvisionnement rendu par la monnaie.

On pourrait penser que l’arbitraire qui frappe l’introduction walrassienne de la monnaie est de même nature que celle des modèles de prospection monétaire et que finalement, elle tombe dans le même type d’écueil et donc d’échec. Dans la tradition néoclassique notamment, le fait qu’une technique de transaction (le troc) ne fonctionne pas n'implique pas qu'une autre technique de transaction (la monnaie) n'ait pas besoin de fondement comportemental. S'agissant de Walras, une motivation est toujours présente : on offre parce qu'on ne peut pas demander sans offrir en contrepartie. Il faudrait donc justifier dans cette perspective la demande de toute chose et donc trouver ses fondements microéconomiques.

En réalité, l’arbitraire de l’hypothèse de Walras n’est pas de même nature que l’arbitraire du résultat des modèles de prospection. Dans ceux-ci, comme il a déjà été souligné, plusieurs techniques de transaction existent et tout l’enjeu est de trouver un fondement microéconomique au fondement de la monnaie. Cartelier a montré que les économistes néoclassiques ont essuyé un échec (Piluso, 2018). À l’inverse, chez Walras, il n’existe qu’une seule technique de transaction possible et son ambition n’est pas d’en trouver le fondement microéconomique. Il postule d’une certaine manière la nécessité de l’utilisation de la monnaie. En ce sens, le choix analytique de Walras fait grandement écho à la tradition monétaire dont le principe majeur est de postuler l’institution monétaire. On se rappelle que Keynes, dans le Traité sur la Monnaie (1930), a affirmé que le concept premier de toute théorie monétaire est l’unité de compte monétaire. Cependant, en tant que théoricien de la valeur, Walras entre en contradiction avec le reste de la tradition monétaire qui exclut l’hypothèse de nomenclature, c’est-à-dire l’existence d’une liste de biens dont les caractéristiques sont réductibles à des propriétés naturelles. Le fait que la monnaie soit postulée découle du point de vue selon lequel la recherche de l’origine de l’utilisation de la monnaie est vaine. Cartelier explique clairement cette thèse dans la citation suivante :

« Comment parler d’un lien reliant des individus non encore socialisés – expression elle-même contradictoire – mais qui engendrerait une société ? Comment penser la succession de deux états dont la différence radicale – il y a un « avant » et un « après » – implique une solution de continuité ? Que sont les individus avant leur socialisation ? À cet égard, il existe une « malédiction des sciences sociales » que l’on pourrait formuler dans les termes suivants : ou bien l’on s’efforce de combler le fossé béant entre « situation avant toute relation sociale » et « société constituée » ; on recourt alors à un conte ou à un mythe : celui du « contrat social » en est un exemple remarquable tout comme sa déclinaison mineure qu’est la « fable du troc », mais c’est aussi le cas de toutes les tentatives de « genèse logique » des institutions sociales : la réduction de la complexité due à la double contingence des actions individuelles originelles selon Luhman, l’élection de la monnaie par le mimétisme selon Aglietta & Orléan dans une perspective girardienne, la recherche sans cesse poursuivie des « fondements microéconomiques » des rapports économiques par les théoriciens mainstream, etc. ; on se heurte alors à des apories diverses telles que l’indétermination des sujets du processus mimétique (Aglietta & Orléan) ou des individus de la « multitude » (contrat social de Hobbes) ou l’extension indue de la problématique des choix individuels à la sélection de l‘équilibre (modèles de prospection). Ou bien l’on s’efforce de produire une théorie correctement construite en explicitant ses postulats – ce qui signifie énumérer ce que l’on renonce à expliquer et à comprendre – faisant apparaître l’impuissance dans laquelle on se trouve à rendre compte de l’existence même de ce que l’on se propose d’étudier, par exemple le langage, le marché ou la monnaie. » (Cartelier, 2016, article en ligne)

De ce point de vue, l’hypothèse arbitraire que Walras utilise pour introduire la monnaie n’est pas la traduction d’une faiblesse ou d’un échec de sa théorie monétaire. Elle est plutôt le signe d’une certaine convergence avec la tradition monétaire portée en autres par Keynes, bien que l’économiste de Lausanne soit résolument un théoricien de la valeur.

Pour autant, Walras a-t-il construit une « bonne » théorie monétaire telle que Cartelier la conçoit ? Nous répondons à cette question dans la seconde partie de l’article.

04. Walras introduit-il une monnaie-marchandise dans l’économie ? L’offre de monnaie walrassienne est-elle exogène ou endogène ? La monnaie est-elle neutre ? Les points faibles de la théorie monétaire de Walras

Bien que Walras ait surmonté bien des difficultés avec lesquelles ses successeurs ont, de façon ironique, renoué, sa théorie monétaire échappe-t-elle à une dernière critique liée à la nature de la monnaie introduite dans son modèle ? On étudiera dans un premier temps la question de la monnaie-marchandise chez Walras, puis, dans un second temps, de la nature de l’offre de monnaie. On conclura ce paragraphe sur la question cruciale de la neutralité de la monnaie.

4.1 La question de la monnaie-marchandise

Walras semble introduire dans l’économie une monnaie-marchandise (Nivollet, 1982). Le problème que pose ce type de monnaie a été montré par Benetti (1990).

Supposons à nouveau une économie à quatre marchés (biens a, b, c et d) avec quatre individus (A, B, C et D). Les marchés sont tous parfaitement équilibrés : le système de prix trouvé par le commissaire-priseur permet d’équilibrer les offres et les demandes. Une monnaie est introduite dans l’économie pour la réalisation des transactions. Cette monnaie est un bien parmi d’autres : le bien a. Partons de la situation suivante :

— l’individu A veut du bien a et vend du bien b;

— l’individu B veut du bien b et vend du bien a;

— l’individu C veut du bien c et vend sur bien b;

— l’individu D veut du bien d et vend du bien c.

Si le bien a tombe dans les mains de l’individu A qui le consomme, alors les échanges sont à nouveau bloqués pour les individus C et D puisque la seule monnaie de l’économie a disparu !

La monnaie doit donc être autre chose qu’un bien pour que l’allocation d’équilibre soit atteinte dans l’économie. Supposons maintenant que chaque agent économique émet un bon d’achat en échange de la vente de son bien, bon d’achat permettant l’acquisition du bien désiré par l’autre agent. Le problème réside maintenant dans le fait que les fraudes sont tout à fait possibles. L’émission des « bons » passe donc par une institution indépendante des agents économiques privés et qui garantit leur authenticité. Pour que l’allocation d’équilibre soit atteinte, autrement dit pour que la réalisation des plans de décision des agents soit effective, il est nécessaire d’introduire dans l’économie un intermédiaire des échanges dépourvu d’utilité intrinsèque et émis par une institution distincte des agents privés. C’est la définition même de la monnaie.

Quelle est donc la nature de la monnaie chez Walras ? Pour l’auteur, la richesse sociale est composée de capitaux (personnes, terres, machines) et de capitaux circulants (biens de consommation, matières premières). Ces capitaux génèrent un revenu ou service qui est le flux résultant de leur utilisation. Les capitaux peuvent se vendre, se donner ou se louer. Dans la dix-huitième leçon des Éléments d’économie politique pure, Walras range la monnaie parmi les capitaux d’un point de vue macroéconomique, car elle sert plus d’une fois à faire des paiements (Walras, 1900, p. 187). Mais elle est aussi un capital circulant du point de vue micro-économique, car pour un individu, la monnaie ne peut servir qu’une fois à payer. Par ailleurs, dans la quatorzième leçon des Éléments, Walras choisit une marchandise A qui a un usage comme bien de consommation pour servir d’intermédiaire des échanges. À la première utilité de A va s’en ajouter une seconde, celle de rendre un service pour la réalisation des transactions. Leroy (1986) ajoute que chez Walras, la monnaie est considérée comme bien quelle que soit sa forme ; elle fait donc toujours partie de la richesse sociale. L’économiste de Lausanne est donc a priori dans la conception d’une monnaie marchandise que Benetti critique.

Néanmoins, Walras semble bien faire la distinction entre la quantité de bien dont l’usage doit être celui de la consommation et la quantité du même bien qui doit servir de monnaie : ne dit‑il pas qu’en effet « la quantité existante va se partager entre ces deux usages. Une partie seulement de la quantité Qa, soit une portion Q’a, demeurera consacrée à l'usage primitif; l'autre partie, soit une portion Q’’a, sera consacrée à l'usage de monnaie» (Walras, 1874, p. 179). Walras fait donc une stricte scission entre le bien destiné à la consommation et celui consacré à la réalisation des transactions. Les deux ne peuvent pas être confondues, un peu comme l’or métal et l’or frappé. Cartelier (2019) remarque que « dans tous les systèmes de monnaie métallique historiquement observés dans les économies de marché, l’or n’a circulé comme moyen de paiement que sous la forme de pièces frappées selon des principes et des règles édictées souverainement. L’or métal est un bien, mais n’est pas un moyen de paiement, la pièce frappée est un moyen de paiement et n’est pas un bien ! » (p. 4). La théorie monétaire walrassienne échapperait donc aussi à la critique soulevée par Benetti : si la quantité de biens dont l’usage est strictement monétaire ne peut en aucun cas servir pour la consommation, la possibilité de blocage des transactions n’a pas lieu d’être. Cependant, Walras ne précise pas par quels principes et quelles règles le bien choisi comme monnaie est émis, ce qui ne lui permet pas de faire une réelle distinction entre les deux usages autrement que de façon arbitraire. Walras aurait dû aller plus loin pour expliquer et justifier une telle séparation de façon cohérente.

4.2 La question de la nature de l’offre de monnaie

Étudions à présent la question de la nature de l’offre de monnaie. Dans les leçons 29 à 32 des Éléments, Walras ne traite pas de l’offre de monnaie et la considère comme exogène :

« Nous dotons nos propriétaires fonciers, travailleurs et capitalistes consommateurs de quantités quelconques de capitaux circulants et de monnaie, comme nous les avons dotés précédemment de quantités quelconques de capitaux fixes […] et nous supposons nos entrepreneurs producteurs empruntant les capitaux circulants et la monnaie dont ils ont besoin » (Walras, 1900, p. 301).

Rappelons que l’offre de monnaie chez Walras est une offre excédentaire : elle est la différence entre la quantité initiale distribuée de façon exogène et la quantité que les consommateurs souhaitent conserver pour leurs propres besoins en services d’approvisionnement. Walras respecte donc son propre point de vue selon lequel l’analyse théorique doit se focaliser sur la demande plutôt que sur l’offre :

« On voit que, sur ces quatre quantités Da, Oa, Db, Ob, il y en a deux qui déterminent les deux autres. Nous tiendrons jusqu’à nouvel ordre que ce sont les quantités offertes Ob et Oa qui résultent des quantités demandées Da et Db, et non pas les quantités demandées qui résultent des quantités offertes. En effet, dans le phénomène de l’échange en nature de deux marchandises l’une contre l’autre, la demande doit être considérée comme le fait principal, et l’offre comme un fait accessoire. On n’offre pas pour offrir, on offre parce qu’on ne peut pas demander sans offrir ; l’offre n’est qu’une conséquence de la demande » (Walras, 1900, p. 50-51).

Dans son chapitre sur la monnaie (section VI), Walras introduit l’institution bancaire et l’assimile au marché du « capital monnaie » sur lequel se détermine le prix de location de la monnaie ou prix de son service d’approvisionnement, à savoir le taux d’intérêt. Il évoque dans la trente-troisième leçon sur les billets et chèques. Comme le relève Bauvert (2003), Walras mentionne le fait que l’émission bancaire fait intervenir deux sortes d’agents économiques : l’institution bancaire et « les commerçants ». Mais à l’inverse du point de vue présenté dans les leçons 29 à 32, l’auteur néoclassique semble dire que l’offre de monnaie est endogène :

« Il y a des institutions nommées banques d’émission, qui font alors l’opération suivante. Elles reçoivent des effets payables à terme, transmissibles par voie d’endossement, et elles remettent à la place des effets payables à vue, transmissibles sans endossement, qu’on appelle billets de banque » (Walras, 1900, p. 349).

Par ailleurs,

« Le banquier échange la monnaie contre des titres » (Walras, 1900, p. 520).

La création de monnaie consiste en une monétisation d’un titre peu liquide ; autrement dit, elle consiste en la monétisation d’un capital apporté par un commerçant. Walras brouille donc les pistes : l’offre de monnaie est-elle finalement endogène ou exogène ? Baranzini (2005) soutient que dans ses écrits de jeunesse, Walras était un partisan implicite de la Banking School, ce qui va dans le sens de la thèse d’une offre de monnaie endogène chez Walras.

Cependant, l’économiste de Lausanne prend très clairement position dans Études d’économie politique appliquée. Dans cet ouvrage, il développe l’idée que comme les autres marchandises, la monnaie peut voir sa valeur se modifier ; il craint alors que ces changements perturbent l’activité économique (1898, p. 97). Par ailleurs, les nouveaux instruments monétaires (comme les billets) s’ajoutent à la quantité de monnaie en circulation et apportent ainsi de l’instabilité supplémentaire. Stabiliser la valeur de la monnaie est indispensable pour la préservation de l’équilibre économique. Il prône alors une intervention étatique (Cirillo, 1986) et propose le système suivant.

L’économie dispose d’une monnaie-marchandise, l’or. La quantité d’or circulant sous forme de pièces dépend des découvertes du métal précieux et reste donc exogène. Pour stabiliser le niveau des prix qui varie en fonction de la quantité de monnaie, Walras préconise d’introduire un « billon régulateur » qui est constitué de pièces d’argent frappées par l’autorité publique. En cas de baisse de prix (et donc de hausse de la valeur de la monnaie-or), l’État frappe et injecte dans la circulation des pièces d’argent pour faire enrayer la déflation. À l’inverse, lorsque les prix augmentent, l’État procède au retrait de billion pour contrer la hausse de la masse monétaire en circulation (Jacoud, 1994). Cette double monnaie marchandise est donc parfaitement exogène puisque l’une dépend des découvertes d’or, et l’autre dépend de l’action des pouvoirs publics. En supposant que l’État puisse (et doive) contrôler directement les variations de la quantité de monnaie, Walras se retranche clairement dans le camp des conceptions de la monnaie exogène que Cartelier (2019) fustige. C’est ce que confirment Faccarello et Heinz (2016): « because of its redistributive implications, the problem of the value of money may constitute the third social question […] The solution that Walras reaches in 1900 is a perfect exogenous money managed by the state » (p. 257).

Ajoutons que la position de Walras sur l’exogénéité de l’offre de monnaie reste cohérente avec la loi de quantité dont il reste adepte malgré les restrictions qu’il évoque. Par ailleurs, Walras assimile banque et marché du « capital monnaie » sur lequel se détermine le prix de location de la monnaie ou prix de son service d’approvisionnement, à savoir le taux d’intérêt (Piluso, 2022). Il s’avère que l’exogénéité de l’offre de monnaie chez Walras est nécessaire à la cohérence de son modèle théorique dans lequel le marché du service d’approvisionnement de la monnaie n’est finalement qu’un marché comme les autres qui vient s’ajouter au système d’équations permettant de déterminer l’équilibre général de l’économie. Le problème est identique dans les modèles récents de prospection monétaire : l’offre de monnaie, dans ces analyses, est exogène.

À l’heure où la quasi-totalité des théories économiques ont reconnu la nécessité d’abandonner l’hypothèse d’une offre exogène de monnaie (Piluso, 2018)[3], on ne peut qu’être incité à penser que la nature de l’offre de monnaie chez Walras est un point faible de sa théorie monétaire.

4.3 La neutralité de la monnaie : de l’économie pure à l’économie appliquée

Il en va de même pour la question de l’impact de la monnaie sur l’économie réelle : quels sont les effets de la monnaie sur les prix relatifs et les quantités de biens et services échangés à l’équilibre ? Cette question semble bien être également un autre angle mort des Éléments d’économie politique pure. Rebeyrol (1999) et Cartelier (2018) montrent que Walras a conscience que l’hypothèse de neutralité de la monnaie implique de supposer que l’accroissement de la quantité de monnaie en circulation ne provoque aucun effet redistributif : elle doit augmenter toutes les encaisses initiales des agents dans les mêmes proportions. Walras a donc bien séparé les deux problèmes de la réalisation des transactions et de l’allocation intertemporelle des ressources. Si l’auteur défend l’idée que la monnaie est indispensable pour la réalisation des transactions, il refuse l’idée que la monnaie peut interférer dans l’allocation des richesses. Rebeyrol affirme ainsi :

« La résolution de la difficulté principale, celle relative à la détention de monnaie en fin de période, impliquait de séparer radicalement ces deux ordres de problèmes, d’empêcher qu’ils interfèrent. La façon dont Walras exprime les contraintes budgétaires est en effet tout à fait radicale : chacun retrouve, en fin de période, son encaisse initiale » (1999, p. 239).

Walras résout donc le problème de la réalisation des transactions, mais occulte le problème des effets de la monnaie sur l’allocation d’équilibre, en supposant de façon arbitraire que les effets de répartition qu’implique une variation de la quantité de monnaie se compensent et s’annulent (Cartelier, 2018). Il est bien évident qu’une telle hypothèse ad hoc ne peut être satisfaisante aujourd’hui.

Rien de tel n’est cependant postulé dans les études d’économie appliquée de Walras. Ce dernier est en effet très attentif aux perturbations temporaires que les variations erratiques de l’offre de monnaie peuvent provoquer dans la répartition du revenu national (L’Huillier, 1971). Walras (1898) dit la chose suivante (en considérant que le bien A sert d’instrument d’échange et de numéraire) : « Si la rareté de A augmente, les prix de vente de tous les produits baissent d’abord et tombent au-dessous de leurs prix de revient en services. Les propriétaires fonciers, travailleurs et capitalistes y gagnent ; mais les entrepreneurs perdent jusqu’à ce que, à l’échéance de leurs baux, ils puissent obtenir une baisse des fermages, des salaires et des intérêts en vue de l’établissement d’un nouvel équilibre. Si la rareté de A diminue, les prix de vente de tous les produits haussent d’abord et s’élèvent au-dessus de leurs prix de revient en services. Les entrepreneurs y gagnent, mais les propriétaires fonciers, travailleurs et capitalistes perdent jusqu’à ce que, leurs contrats prenant fin, ils puissent obtenir une hausse des fermages, des salaires et des intérêts et rétablir un équilibre nouveau » (p. 103-104). D’après L’Huillier (1971), ce sont ces distorsions de la répartition que Walras nomme « crise ».

Selon Baranzini (2001), cette variation de la position de Walras n’est pas un changement d’avis ou de point de vue, mais un changement de statut épistémologique entre les Éléments d'économie politique pure et les Études d’économie politique appliquée. Dans le premier ouvrage, il réalise une construction idéale sans aucun élément perturbateur, alors que dans le second, il introduit des imperfections inhérentes aux cas appliqués et particuliers. Ainsi, on peut dire avec De Caro (1988) que l’équilibre général (en économie appliquée) ne résulte pas de l’hypothèse théorique de neutralité de la monnaie, mais de sa neutralisation politique (voir p. 111).

05. Conclusion

Le lecteur peut être surpris par la position apparemment duale de Cartelier qui d’un côté, affirme que « la monnaie a été intégrée à la théorie de l’équilibre général » (Cartelier, 2016) en faisant référence aux modèles de prospection, et d’un autre donne des éléments d’analyse pour affirmer que la théorie mainstream échoue à construire une véritable théorie monétaire. D’après l’économiste, cela est dû au fait que ce courant persiste à éluder les règles d’émission de la monnaie et le principe de souveraineté qui lui est attaché.

En réalité, cette position n’est pas contradictoire. Elle consiste à dire que les théoriciens néoclassiques contemporains sont parvenus à intégrer une théorie de la monnaie à la théorie de la valeur (contrairement aux affirmations d’Aglietta cité plus haut), mais que cette théorie monétaire n’est pas totalement acceptable, car elle repose sur le concept central de monnaie marchandise qu’il est nécessaire d’abandonner.

L’objet de notre article est de montrer que Walras est parvenu à intégrer une théorie monétaire à sa théorie de la valeur bien avant les théoriciens contemporains de la prospection, et que les critiques que l’on peut adresser aux approches mainstream de la monnaie sont relativement moins pertinentes dans le cas de Walras. D’une part, Walras échappe à la critique de Hahn ainsi qu’à celle adressée aux modèles qui font de la monnaie une réserve de valeur. D’autre part, nous nous séparons partiellement du point de vue de Rebeyrol pour qui la chronologie des transactions conceptualisée par Walras est indissociable de l’intégration de la monnaie à la théorie de la valeur. En fait, dès lors que Walras s’inscrit dans une économie où règne la division du travail, il n’a guère besoin d’une chronologie des transactions pour introduire le service d’approvisionnement de la monnaie ; dès lors que l’économie ne peut pas être réduite à une robinsonnade comme le modèle Arrow-Debreu, la monnaie est indispensable pour la réalisation des transactions. Si l’on suit la critique de Walsh évoquée en introduction, celle-ci est très bien contournée par Walras car l’introduction de la monnaie ne résulte pas d’une hypothèse ad hoc.

Enfin, Walras introduit dans son modèle une monnaie marchandise, mais il n’en reste pas moins vrai que sa position est ambivalente. Il ne prend pas clairement position sur les modalités de séparation entre les deux usages possibles du bien de consommation destiné à être aussi intermédiaire dans les échanges. Par ailleurs, ses positions sur la nature de l’offre de monnaie (principalement exogène) et sur la neutralité sont difficilement défendables aujourd’hui.

En conclusion, nous ne prétendons pas que Walras ait réussi à répondre à toutes les questions posées par l’intégration de la monnaie à la théorie de la valeur, ni que les points de vue alternatifs de Cartelier (la théorie des systèmes de paiement) ou d’Aglietta et Orléan n’ont pas leur justification. Plus modestement, nous avons montré que Walras remplit bien mieux le cahier des charges de l’intégration de la monnaie que ses successeurs. Cela montre, si besoin était et au risque d’enfoncer une porte ouverte, qu’étudier l’histoire de la pensée économique n’est pas un exercice stérile : dès 1954, Schumpeter a considéré la théorie walrassienne de la monnaie « complète et cohérente » (p. 358). Les théoriciens néoclassiques d’aujourd’hui auraient sans doute dû s’en inspirer.

Appendices

Remerciements

Je tiens à remercier les rapporteurs de ce texte pour leurs précieux commentaires et leurs corrections. Je remercie également André Segura qui fut Maître de conférences à l’Université de Toulon. Ses remarques m’ont aidé à approfondir ma réflexion sur la théorie monétaire de Walras.

Notes

-

[1]

D’autres modèles, comme celui de Samuelson (1958), se sont heurtés au fait que la détention de monnaie en tant que réserve de valeur est concurrencée par la détention de titres financiers dont le rendement est plus élevé; il en résulte que la demande de monnaie ne peut être que nulle même lorsque l’horizon temporel est infini. Néanmoins, nous excluons de notre problématique tous les modèles qui réduisent la monnaie à une réserve de valeur; nous nous cantonnons au problème de la monnaie-instrument des transactions.

-

[2]

On peut ajouter que Cartelier (2019) soutient que la création monétaire n’est pas une opération ex nihilo, mais consiste en la monétisation d’un capital. La théorie monétaire walrassienne échappe aussi à cet écueil : « il faut savoir gré aux théoriciens mainstream d’éviter la proposition trop souvent avancée dans les manuels consacrés aux questions monétaires selon laquelle l’émission des moyens de paiement se fait ex nihilo. Dans leurs modèles, la monnaie est une richesse nette (elle a un prix positif à l’équilibre) car elle permet d’effectuer les transactions de façon décentralisée (les services d’approvisionnement de Walras) » (Cartelier, 2019, p. 7).

-

[3]

Piluso (2018) montre que de la « nouvelle synthèse néoclassique » au courant postkeynésien, en passant par la Théorie Monétaire Moderne, les économistes contemporains reconnaissent que l’offre de monnaie est par nature endogène et que cela rend nécessaire l’abandon d’une macroéconomie avec « LM ». De la même façon, l’offre de monnaie est endogène dans la théorie institutionnaliste de la monnaie de Cartelier (2018).

Bibliographie

- Aglietta, Michel, Ould Ahmed Pepita et Ponsot, Jean-François (2016). La Monnaie entre dettes et souveraineté, Odile Jacob, Paris.

- Baranzini, Roberto (2005). Les crises et Les institutions du Crédit dans les écrits de jeunesse de Léon Walras, Revue d’économie politique, 4 (115), p. 451-470.

- Baranzini, Roberto (2001). Le réalisme de Walras et son modèle monétaire , Cahiers d’épistémologie, n° 285, UQAM, Montréal, p. 45-67.

- Baumol, William (1952). The Transactions Demand for Cash, Quarterly Journal of Economics, 67(4), p. 545-556.

- Bauvert, Joanna (2003). La théorie pure de Léon Walras : économie réelle ou économie monétaire ?, Working Paper du centre Walras-Pareto, Lausanne.

- Benetti, Carlo (1990). Moneda y teoria del valor, Universidad Autonoma Metropolitana, Fundo de Cultura Economica.

- Bridel, Pascal (2002). Patinkin, Walras and the 'money-in-the-utility-function tradition’, The European Journal of the History of Economic Thought, n° 9 (2), p 268-292.

- Cartelier, Jean (2019). La théorie monétaire entre Charybde et Scylla : Fiat money et émission monétaire ex nihilo, Working paper Economix, Paris.

- Cartelier, Jean (2018). Money, Markets and Capital: the case for a monetary analysis , Routledge, Taylor & Francis, coll. « Routledge international studies in money and banking », Londres et New York.

- Cartelier, Jean (2016). Monnaie et société : une théorie économique en perspective ?, Revue de la régulation [en ligne], 19, 1er semestre, Spring, mis en ligne le 27 juin.

- Cirillo, Renato (1986). Leon Walras’ theory of money, The American Journal of Economics and Sociology , vol. 45, n°2, p. 215-221.

- Clower, Robert (1967). A reconsideration of the microfondations of Monetary Theory, Economic Journal , vol. 6, n o 4, p. 1-9.

- Currie, Martin and Steedman Ian (1990). Walras, in : Wrestling with Time; Problems in Economic Theory , Ann Arbor, University of Michigan Press, chapitre 3, p. 35-71.

- De Caro, Gaspare (1985). Léon Walras dalla teoria monetaria alla teoria generale della produzione di merci, in Léon Walras. L’economia monetaria. Gaspare De Caro éd. Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, p. 5-200.

- Deleplace, Ghislain (1999). Histoire de la pensée économique, Dunod.

- Faccarello, Gilbert and Heinz, Kurz (2016). Handbook on the History of Economic Analysis , vol 1, Cheltenham (UK); Northampton (Mass.): Edward Elgar.

- Gimenez, Sandrine (2000). Monnaie, moyen d’échange et théorie des prix : l’approche par les transactions, thèse de doctorat ès sciences économiques, université Paris X-Nanterre.

- Grandmont, Jean-Michel (1974). On the Short-Run Equilibrium in a Monetary Economy, dans Jean Drèze, Allocation under certainty: Equilibrium and optimality , Cambridge University Press, Cambridge.

- Hahn, Frank (1965). On Some Problems of Proving the Existence of an Equilibrium in a Monetary Economy, in Frank Hahn, Frank Brechling (éd.), The Theory of Interest Rates , Macmillan, Londres, p. 126-135.

- Hilton, Howen (1995). Léon Walras on Money and Banking, History of Economics Review , n°24, été, p. 72-78.

- Iwai, Katsuhito (1996). The Bootstrap Theory of Money: a Search Foundation of Monetary Economics, Structural change and Economic Dynamic , vol. 4, p. 461-477.

- Jacoud, Gilles (1994). Stabilité monétaire et régulation étatique dans l’analyse de Léon Walras, Revue économique, n°45-2, p. 257-288.

- Keynes, John Maynard (1930). Treatise On Money in Collected Writings of John Maynard Keynes , Londres, MacMillan-Cambridge University Press, 1971, t. V-VI.

- Kiyotaki, Nobuhiro and Wright, Randall (1993). A Search-Theoretic Approach to Monetary Economics, The American Review , (83), 1, p. 63-77.

- Knapp, Georg Friedrich (1905). The State Theory of Money , traduction anglaise, New York, M. Kelley Publishers, [1973].

- Lagos, Richard and Wright, Randall (2005). A Unified Framework for Monetary Theory and Policy Analysis, Journal of Political Economy , 1 13(3), p. 463-484.

- Leroy, Marie-Christine (1986). La monnaie chez L. Walras, J.M. Keynes et F. Perroux, Éditions de l’épargne, Paris.

- L’Huillier, Jacques et Guggenheim, Thomas (1971). Note sur la théorie monétaire de Léon Walras, Revue d’économie politique, vol. 81, n°3, p. 435-442.

- Morishima, Michio (1996). Addendum: Introduction et Article I, Walras’ own theory of tatonnement, in: Dynamic Economic Theory , Cambridge, New York, Melbourne, Cambridge University Press, p. 196-206.

- Neguishi, Takashi (1989). Walras and the General Equilibrium Theory, chapitre 7 in: History of Economic Theory, Advanced Textbooks in Economics , vol. 26, Amsterdam, New York, Oxford, Tokyo, North-Holland, p. 241-77.

- Nivollet, Bernard (1982). La monnaie marchandise dans la théorie de l’équilibre général, Cahiers d’économie politique, vol. 8, n°1, p. 37-50.

- Ostroy, Joseph and Starr, Ross (1974). Money and decentralization of exchange, Econometrica , 42 (6), p. 1095-1114.

- Patinkin, Don (1972). Money, interest and prices, trad. « La monnaie, l’intérêt et les prix », Presses universitaires de France, [1965].

- Piluso, Nicolas (2018). Théories économiques de la monnaie, Ellipses, Paris.

- Piluso, Nicolas (2022). 3 siècles de pensée économique, JDH, Paris.

- Pouchol, Marlyse (2006). Division du travail et société, Sophie Boutillier éd., Travailler au XXI e siècle. Nouveaux modes d’organisation du travail, De Boeck Supérieur, p. 45-59.

- Rebeyrol, Antoine (1999). La Pensée économique de Walras, Dunod, Paris.

- Rebeyrol Antoine (1998), The Development of Walras’ Monetary Theory, dans Gilbert Faccarello (éd.) Studies in the History of French Political Economy , Routledge, Londres et New York, p. 319-368.

- Samuelson, Paul (1958). An Exact Consumption Loan Model with or without the Social Contrivance of Money, Journal of Political Economy , vol. 66, p. 467-482.

- Schumpeter, Joseph (1954). History of Economic Analysis , Oxford University Press, New York, trad. fr. Histoire de l’analyse économique , Paris, Gallimard, vol. 3, 1986.

- Sidrauski, Miguel (1967). Rational Choice and Patterns of Growth in a Monetary Economy, American Economic Review, 57(2), p. 534-544.

- Van Daal, Jan (1994). De la nature de la monnaie dans les modèles d’équilibre de Léon Walras, Économie et sociétés, tome XXVIII, no 10-11, p. 115-132.

- Walker, Donald (2000). Controverses walrassiennes récentes dans la littérature en langue anglaise, in: Études d’économie walrassienne, Actes du 2è colloque de l’association internationale Walras, p. 96-105.

- Walras, Léon (1874). Éléments d'économie politique pure [premier fascicule], Lausanne : L. Corbaz & cie.

- Walras, Léon (1896). Études d'économie sociale (Théorie de la répartition de la richesse sociale), Lausanne, Paris: Rouge/ Pichon.

- Walras, Léon (1898). Études d’économie politique appliquée, Lausanne, Paris: Rouge/Pichon.

- Walras, Léon (1900). Éléments d'économie politique pure (Théorie de la richesse sociale), 4th ed. Lausanne/ Paris: Rouge/Pichon.

- Walsh, Carl (2017). Monetary Theory and Policy , Cambridge MA: MIT Press.

- Williamson, Stephen and Wright, Randall (1994). Towards a Theory of International Currency: A step further, American Economic Review , 40, p. 961-984.

- Witteloostuijn, Arjen Van and Maks, John (1990). Walras on Temporary Equilibrium and Dynamics, History of Political Economy , vol. 22, n°2, été, p. 223-37.

List of figures

Figure

Figure