Abstracts

Résumé

Cadre de la recherche : Cet article est issu d’un travail de thèse qui a pour objectif de saisir comment le cancer entraîne une redéfinition des pratiques parentales et des relations entre les enfants et leurs mères lorsqu’elles sont touchées par un cancer.

Objectifs : Notre objectif est de montrer que pour certaines mères qui ont réinvesti leur foyer pendant leurs traitements, le cancer peut être perçu comme un obstacle à l’individualisation de leurs enfants lorsqu’iels sont adolescent∙e∙s.

Méthodologie : Nous nous appuierons sur quatorze entretiens semi-directifs. Ces entretiens ont été effectués auprès de mères qui avaient des adolescent·e·s âgé·e·s de onze à dix-huit et qui ne travaillaient pas lors de leurs traitements contre le cancer.

Résultats : Dans leur cas, le cancer peut être vécu comme un obstacle à l’individualisation des adolescent·e·s lorsqu’il est une menace pour les sociabilités juvéniles, pour « l’expérimentation » (Ramos, 2001 ; 2002) en solitaire du domicile familial et/ou pour l’expression d’une identité de « jeune ». Quand elle est envisagée sous cet angle, la maladie est rendue responsable de la détérioration des relations entretenues par les mères avec leurs « grand∙e∙s » enfants.

Conclusions : Cette dégradation relationnelle fait ressortir un déséquilibre dû à la présence continue des mères en leur foyer qui tend à reléguer le/la « jeune » derrière les figures du/de la « fils/fille de » et/ou de « l’élève ».

Contributions : Cet article remet en question le caractère « normal » de l’individualisation des adolescent∙e∙s qui peut être vécue avec difficulté pour certaines mères touchées par un cancer.

Mots-clés :

- adolescence,

- cancer,

- chez-soi,

- cohabitation,

- famille,

- individualisation,

- maternité,

- relations parents/enfants

Abstract

Research framework : This article is the result of a Phd thesis that aims to understand how parental practices and relationships between children and their mothers are redefined when they are affected by a cancer.

Objectives : Our aim is to show that for some suffering mothers who have reinvested their homes during their treatments, cancer may be perceived as a barrier to the children’s individualization as adolescents.

Methodology : We will rely on fourteen semi-structured interviews. They were conducted with mothers who had teenagers between the ages of eleven to eighteen and who are not working during their cancer treatment.

Results : In their case, cancer can be experienced as an obstacle to the individualization of teenagers when it is a threat for their juvenile sociability, to their “experimentations” (Ramos, 2001; 2002) in solitude of the family home and/or to their expression of a “young” identity. When viewed from this perspective, illness is blamed for the deterioration of mother’s relationships with their teenagers.

Conclusions : This relational degradation highlights an imbalance due to the continuous presence of mothers in their homes, which tends to relegate the “young person” behind the figures of the “son/daughter of” and/or the “student”.

Contribution : This article questions the “normal” nature of adolescents individualization that may be experienced with difficulty for some mothers affected by cancer.

Keywords:

- teenage years,

- cancer,

- home,

- cohabitation,

- family,

- individualization,

- motherhood,

- parents/children relationships

Resumen

Marco de la investigación : Este artículo parte de una tesis doctoral que pretende comprender cómo el cáncer lleva a una redefinición de las prácticas de parentalidad y de las relaciones entre los/las hijos/as y sus madres cuando estas se ven afectadas por el cáncer.

Objetivos : Nuestro objetivo es mostrar que para algunas madres, que han reinvertido en sus casas durante los tratamientos, el cáncer puede ser percibido como una barrera para la individualización de sus hijos/as cuando son adolecent∙e∙s.

Metodología : Nos basaremos en catorce entrevistas semiestructuradas, realizadas con madres que tenían hijos/as adolescentes entre once y dieciocho años y que no trabajaban en el momento de sus tratamientos contra el cáncer.

Resultados : Para estas madres, el cáncer puede ser vivido como un obstáculo a la individualización de los adolescentes cuando amenaza la sociabilidad juvenil y la «experimentación» (Ramos, 2001; 2002) en solitario de la casa y/o la expresión de una identidad «juvenil ». Desde esta perspectiva, la enfermedad es responsable por el deterioro de las relaciones que mantienen las madres con sus hijos/as adolescentes.

Conclusiones : Este deterioro relacional destaca un desequilibrio debido a la continua presencia de las madres en sus casas, que tiende a relegar al/la «joven » tras las figuras del/la «hijo/a de » y/o del/de la « estudiante ».

Contribución : Este artículo cuestiona el carácter «normal» de la individualización de los/las adolescentes que puede ser experimentada con dificultad por algunas madres afectadas por el cáncer.

Palabras clave:

- adolescencia,

- cáncer,

- hogar,

- convivencia,

- familia,

- individualización,

- maternidad,

- relaciones padres-hijos

Article body

Introduction. Avant le cancer, des mamans « très prises » par leur travail, pendant le cancer, des mamans très présentes à la maison

Les propos de cet article sont issus d’un travail doctoral initié en 2017 et financé par la Ligue contre le cancer jusqu’en 2020. Cette thèse a pour objectif de saisir comment les pratiques parentales et les relations entre les enfants mineur∙e∙s et leurs mères qui ont été atteintes par un cancer se redéfinissent à la suite de cet évènement. Initialement, nous souhaitions répondre à cette interrogation pour les parents, quel que soit leur sexe. Nous avons cependant dû restreindre notre périmètre de recherche aux versions maternelles. Si nous avons suscité un fort engouement du côté des mères, il n’en a pas été de même pour les pères. Après deux ans de recherche et de multiplication des canaux de recrutement des hommes (comités franciliens de la Ligue contre le cancer, autres associations, milieu hospitalier, etc.), nous n’étions parvenues qu’à en rencontrer cinq contre vingt-cinq femmes à la même époque en 2019. Si cet « échec » peut être imputable à de nombreux facteurs[1], il dit principalement de différents rapports qu’ont les hommes et les femmes à la parentalité et aux enfants.

En dépit des évolutions sociales récentes, les mères continuent à occuper un rôle de premier plan dans l’organisation de la vie familiale. Comparées aux pères, elles font plus auprès et pour leurs enfants avec lesquel∙le∙s elles entretiennent des relations de grande proximité (Champagne et al., 2015). Cette implication des mères doit beaucoup à la diffusion d’une « culture psy » qui s’est imposée en France à partir des années 1970 (Castel et al., 2008). Les enseignements « psy » ont été largement relayés par les médias et par la presse dite « féminine » (Badinter, 1980 ; Singly (de), 2003 ; Friedan, 2019 [1963]). Ces relais ont eu un fort retentissement parmi les femmes des milieux moyens supérieurs (Van Zanten, 2009 ; Neyrand, 2011 [2000]), plus particulièrement chez celles qui avaient des enfants (Garcia, 2011). Les mères ont été appelées à prendre conscience de l’importance de leur rôle dans le « succès » de l’éducation de leur progéniture (Badinter, 1980 ; Dolto, 2014 [1978-1979]). Pendant le cancer, cet investissement maternel apparaît comme plus impérieux encore. Dans de nombreux travaux conduits en psychologie sont pointés les risques de « problèmes émotionnels », « d’incompétences sociales » et de décrochage scolaire que présenteraient les enfants dont les parents sont touchés par cette maladie, notamment lorsque ce sont les mères qui en sont atteintes (Wendland et al., 2017).

Contre toute attente, la survenue d’un cancer peut donner l’opportunité aux mères de s’investir plus qu’elles ne le faisaient déjà. Si les femmes sont très engagées dans la sphère familiale, elles le sont également dans le domaine professionnel. En France, 84,0 % des femmes de 25 à 49 ans étaient actives en 2021 (INSEE, 2022). Les temps dédiés au travail rémunéré et domestique ont chuté de dix heures chez les citadins depuis 1974. Néanmoins, la vie professionnelle contribue encore largement à la structuration des emplois du temps des actif·ve·s occupé·e·s et de leurs enfants (Brousse, 2015a). C’est autour du travail que s’organise la vie quotidienne. Chaque jour, environ huit heures sont consacrées à la carrière. Ce temps augmente à mesure que la qualification des postes occupés s’accroit. Les cadres travaillent autour de cinq heures et vingt minutes de plus par semaine que les ouvrier·ère·s et les employé·e·s. Plus concerné·e·s par les temps partiels que les cadres, ouvrier·ère·s et employé·e·s sont également moins enclin∙e∙s à étendre leurs journées de travail dans une logique de valorisation professionnelle. Cet aspect est répandu chez les travailleur∙euse∙s des secteurs les plus valorisés socialement et économiquement (Brousse, 2015b). Nous y reviendrons, mais notons d’ores et déjà que la plus grande part de nos enquêtées a des emplois de ce type.

Avant que ne survienne le cancer, le rythme de travail des femmes que nous avons rencontrées était caractéristique de la « semaine longue ». La durée moyenne de leur journée de travail s’élevait à dix heures et quarante minutes débutant tôt le matin (7h35) et s’achevant relativement tard en soirée (19h55) (Sautory et Zilloniz, 2015). La survenue d’un cancer met un coup d’arrêt à l’intensité de ces rythmes professionnels. D’après les données disponibles sur le site internet de la Ligue contre le cancer, 84 % des personnes interrogées dans le cadre d’une recherche sur « l’impact social du cancer » ont eu au moins un arrêt maladie pendant leurs traitements. Les 16 % restant comptent nombre de travailleur∙euse∙s indépendant∙e∙s et/ou précaires. La poursuite de l’activité professionnelle se justifie dans leur cas par une couverture sociale peu protectrice et par une grande méconnaissance des droits en cas d’interruption de la carrière pour maladie. Certain∙e∙s mettent aussi en avant les risques de précarité économique auxquels les expose un arrêt de travail, a fortiori s’il est appelé à s’étendre dans le temps (Dumas et al., 2014). Enfin pour d’autres, ne pas s’arrêter de travailler pendant les traitements est considéré comme « une façon de lutter contre la maladie ». Quelles que soient les raisons invoquées pour la justifier, la poursuite de l’activité professionnelle lors des traitements est une configuration minoritaire.

Dans ce papier, nous nous concentrerons sur les expériences de quatorze mères qui ont été touchées par un cancer. Parmi elles, treize ont interrompu leur carrière pendant la totalité de leurs traitements qui ont duré entre six mois et trois ans[2]. Au regard des temps de travail évalués par les recherches, nous pouvons estimer que durant leur arrêt, leur emploi du temps hebdomadaire a été allégé de plusieurs dizaines d’heures, dont la majeure partie n’a pas été allouée aux traitements. En dehors des opérations de tumorectomie et de reconstruction qui n’ont jamais excédé plus de sept jours d’hospitalisation[3], les mères que nous évoquerons dans cet article ont été amenées à avoir une présence quasi continue au sein du foyer familial.

L’étendue temporelle de leurs protocoles de soins varie de six mois à trois ans souvent complétés par trois ou cinq années d’hormonothérapie. Le temps qui leur est dédié chaque semaine est en réalité assez faible. Pour nos enquêtées, trois semaines en moyenne s’écoulaient entre deux cures de chimiothérapie. Celles-ci étaient réalisées sous le mode de l’hospitalisation en ambulatoire de quelques heures quand elles n’étaient pas directement administrées depuis le domicile comme l’est systématiquement l’hormonothérapie (Joublin, 2010). Si les séances de radiothérapie ont la particularité d’être quotidiennes pendant un nombre plus ou moins long de semaines en fonction des protocoles, elles sont réputées pour leur rapidité. « Ça durait dix minutes, on rigolait bien, toc toc des rayons », nous dira une interrogée. En dehors de quelques heures d’absence à un rythme mensuel ou quotidien selon les types de traitement, les mères rencontrées ont été, tout au moins temporellement parlant, beaucoup plus au foyer qu’elles ne l’étaient avant le cancer. D’un point de vue familial, cette présence accrue a constitué un facteur de satisfaction pour les mères (Mary, 2019). Il n’en a néanmoins pas toujours été de même du côté de leurs enfants, notamment pour les plus âgé∙e∙s.

Dans cet article, nous montrerons que le cancer peut être interprété par certaines mères pareil à une menace à l’individualisation des adolescent·e·s. Censé battre son plein à cette période de la vie, ce phénomène social est défini par le sociologue François de Singly comme « le droit […] de ne pas être défini seulement par une place, par sa place dans l’ordre des générations, des sexes, ou encore dans telle ou telle institution […] » (Singly [de], 2006 : 12). Lors du cancer, la présence des mères au foyer peut conduire à une réassignation des adolescent∙e∙s à une place de « fils/filles de » et/ou « d’élèves ». À partir de nos analyses, nous pouvons établir que cette réassignation prend trois formes. La première qui fera l’objet de la partie inaugurale de ce papier relève des freins aux sociabilités juvéniles qui sont déployés par certaines mères pendant le cancer. Dans un deuxième temps, nous nous concentrerons sur les difficultés que peuvent avoir les adolescent∙e∙s à « expérimenter » (Ramos, 2001 ; 2002) en solitaire l’appartement familial durant les traitements. La troisième section sera consacrée à la priorité donnée par les mères durant la maladie à la figure de « l’élève » au prix d’une relégation de l’identité de « jeune ». Enfin, nous nous attarderons sur les entreprises de réhabilitation des relations entre les mères et leurs enfants, étant mises en œuvre à l’issue des protocoles de soins. Elles sont à l’initiative des mères qui établissent une corrélation entre la maladie et les entraves à l’individualisation de leurs adolescent∙e∙s. Il s’agit pour ces mères de (re)créer des conditions favorables pour que ce processus social (re)prenne sa marche.

Méthodologie

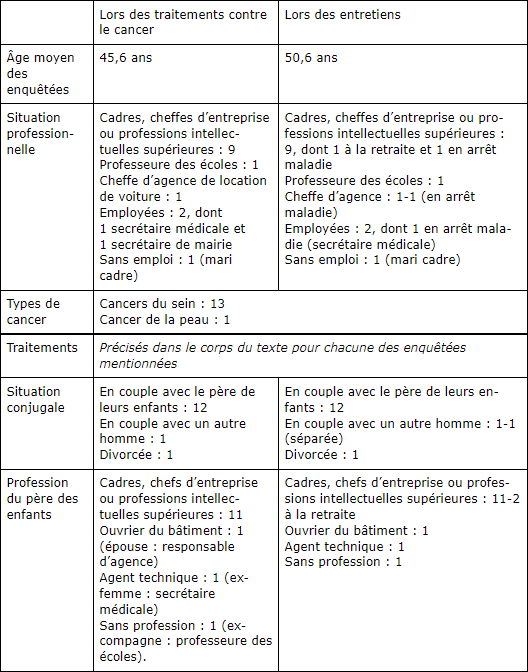

Au moment de la rédaction de ce papier, trente-sept entretiens semi-directifs ont été effectués avec des mères qui avaient un∙e ou des enfants mineur·e·s lorsqu’elles étaient traitées pour un premier cancer. Les interrogées ont été approchées par l’intermédiaire des comités franciliens de notre organisme financeur. Les associations départementales étaient invitées à diffuser auprès de leurs membres notre appel à entretiens dans lequel étaient précisées nos coordonnées, notre sujet de recherche, ainsi que les procédés de passation (la durée établie entre une et deux heures ; le lieu fixé à la convenance des enquêtées ; l’enregistrement obligatoire par dictaphone ; les thématiques abordées et les méthodes d’anonymisation). Ce mode d’approche des interrogées a pour conséquence une surreprésentation des catégories sociales moyennes et supérieures dans notre population de recherche.

Dans cet article, nos enquêtées ont toutes, à l’exception de cinq d’entre elles, des emplois de cheffes d’entreprise, de cadres ou assimilés. Passant par le biais associatif, cela augmentait nos chances d’être adressées à des personnes issues de ces milieux sociaux. « [E]n 2013, 56 % des personnes qui possèdent un diplôme supérieur au Bac ont adhéré à au moins une association au cours des 12 derniers mois contre 36 % pour celles dont le diplôme est inférieur et 22 % pour les non-diplômés » (Burricand et Gleizes, 2016 : 2). Bien qu’ayant présenté notre recherche à l’ensemble des comités de la Ligue contre le cancer de la région Île-de-France par courriels ou des déplacements, seul le comité des Yvelines l’a fait connaître de ses adhérent∙e∙s. Selon une étude de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) parue en novembre 2020, les Yvelines sont le troisième département le plus riche de France. Situé à Versailles, ce comité compte parmi ses « ligueur·euse∙s » de nombreux·se·s habitant·e∙s de cette ville et des communes limitrophes où résidait la plupart des femmes qui a participé à nos entretiens (INSEE, 2020). Ces lieux sont habités par des populations qui se caractérisent par leur (très) haut niveau de revenus (INSEE, 2020). Des justifications relatives à la méthodologie adoptée pour cette thèse permettent également de comprendre la mobilisation des classes supérieures dans cette recherche.

Basée sur des entretiens semi-directifs, il n’est pas surprenant d’avoir suscité l’appétence d’individu·e∙s familier·ère∙s des codes d’une culture scolaire que suppose ce procédé méthodologique (Beaud et Weber, 2010 [1997]). Cet effet peut d’ailleurs avoir été encore redoublé que dans chacun des courriels envoyés par le comité des Yvelines était précisé notre statut de doctorante qui nous positionnait d’emblée comme candidate à l’obtention du plus haut grade universitaire français. Après avoir eu connaissance de notre recherche par la Ligue contre le cancer, les volontaires étaient invitées à prendre contact avec nous par téléphone ou par courriel afin que soit établie une date de passation. Ces prises de contact étaient l’occasion de rappeler l’ensemble du procédé d’enquête et de nous assurer du consentement des participantes.

Ici, nous prendrons appui sur le témoignage de quatorze d’entre-elles. Lors de la période des traitements, elles étaient toutes mères d’au moins un·e (pré)adolescent·e âgé·e de onze à dix-huit ans. Ce critère d’âge est conforme à la problématique d’individualisation qui nous occupe, et qui concerne tout particulièrement les individu∙e∙s de cette classe d’âge. La consigne commune à tous nos entretiens est la suivante : « comment le cancer a changé votre quotidien avec vos enfants ? » Après cette question initiale, ils se déroulent sous le mode de relances d’après les propos rapportés par nos enquêtées. Ces dernières reviennent alors sur les modalités de l’annonce faite aux enfants, l’appréhension des transformations physiques et de la mort vis-à-vis d’eux/elles, l’évolution de leurs relations et des pratiques parentales avant, pendant et après la survenue du cancer. Toutes les personnes mentionnées le seront sous des prénoms d’emprunt choisis grâce à l’outil numérique mis à disposition par le sociologue Baptiste Coulmont[4]. Le prénom des femmes rencontrées et celui de leurs enfants ont été remplacés par une nouvelle appellation qui traduit des similitudes scolaires et sociales.

Tableau 1

Caractéristiques sociodémographiques des enquêtées mentionnées dans l’article

Les mères « chez-elles », une menace pour les sociabilités juvéniles ?

Pour les mères interrogées, la maladie constitue un temps difficile lorsqu’elle est envisagée sous l’angle de ses conséquences physiques et psychologiques. Dans un même temps, le cancer est vu comme offrant la possibilité « d’un temps plus disponible [… qui] peut apporter des choses et moments [familiaux partagés] » (Esther)[5]. Audrey précise cette idée :

« Alors [avant le cancer], je partais en même temps que ma fille à huit heures et demie, mais par contre le soir, c’est vrai que… soit, elle rentrait avant moi, soit elle me rejoignait au boulot […] ça, on [ne] s’en est pas forcément rendu compte… enfin moi, je [ne] m’en suis pas forcément rendu compte tout de suite que ça pouvait être une frustration pour elle. Moi, je voyais, “on va en faire quelque chose de positif donc tu as de la chance, tu as maman à la maison, c’est super, c’est génial”… elle a quinze ans donc j’ai préparé un goûter, “tu vas voir, tu vas me raconter ta journée” sauf que non ! (Rires) Voilà. » (Audrey, 42 ans lors du cancer du sein, une fille de 15 ans, mariée, cadre dans un hôpital – entretien mené en février 2020 – Protocole : tumorectomie avec mastectomie suivie de chimiothérapie, de radiothérapie et « d’injections chimiques » toutes les trois semaines[6])

Avant le cancer, Audrey se définit comme une « maman très prise ». Elle débutait ses journées de travail en même temps que commençaient les cours de sa fille aux alentours de huit heures trente le matin. Le rythme du duo se désynchronisait en fin de journée. Les plages horaires professionnelles d’Audrey étaient plus étendues que celles dans l’emploi du temps scolaire de sa fille. Loin de ne voir que des inconvénients au cancer, Audrey pense pouvoir en tirer des bénéfices relationnels. Elle souhaitait se consacrer à sa fille davantage qu’elle ne le faisait jusqu’alors grâce à des activités conversationnelles censées resserrer et alimenter les liens (Berger et Luckmann, 2012 [1986]). L’enquêtée investit ainsi les « goûters » qu’elle prépare comme des moments propices à ce que l’adolescente « [lui] raconte [ses] journées ». Cependant, tel que le suggère la fin négative de cet extrait d’entretien, les résultats sont bien loin de ses attentes puisqu’Audrey prête à sa fille des sentiments de « frustration ».

Être obligé·e à « rendre plus facilement des comptes » …

Dans son entretien, l’enquêtée évoque sans le mobiliser explicitement les moments de « traîne » (Ramos, 2010) entre la fin des cours et le retour au domicile familial. Ces moments sont très prisés par les jeunes pour leur caractère individualisant. Ces temps entre ami·e·s, ont la particularité de soustraire les adolescent·e·s aux règles des adultes, professeur·e·s ou parents. Les jeunes sont maître∙esse∙s de leurs choix en matière de lieux et d’activités qui se déroulent sans la présence des adultes (Ramos, 2010). Cette mise à distance des contraintes qu’imposent les parents est facilitée par l’activité professionnelle de ces dernier∙ère∙s.

Absent·e·s du domicile pendant que leurs enfants « traînent », les parents ne sont pas en mesure d’exercer un contrôle attentif de l’emploi du temps de leur progéniture. Cette idée est soulignée par Audrey qui évoque la possibilité qu’avait sa fille de « gratter » après ses cours quand sa mère était occupée au travail. Le cancer redistribue les cartes temporelles et spatiales. Lorsqu’il va de pair avec un arrêt de la vie professionnelle, il peut avoir pour conséquence de « fixer » en leur foyer les personnes qui en sont touchées de façon quasi permanente durant la période des traitements. De cette (omni-)présence peut découler un amenuisement significatif des libertés antérieures dont jouissaient les adolescent·e·s. Cela est perceptible pour Audrey qui décrit la restriction de la « marge de manœuvre » de sa fille passant de la « possibilité […] de liberté » à « [l’obligation] de (sic) rendre des comptes » sur les « laps de temps » pour lesquels elle n’avait pas à se justifier pendant que sa mère travaillait. Nous pouvons mieux comprendre la « frustration » qui a été rapportée au sujet de l’adolescente. Les restrictions relatives aux sociabilités juvéniles apparaissent particulièrement « frustrantes » lors du cancer. Les temps passés avec les ami∙e∙s sont perçus par les jeunes comme des « bouffée[s] d’oxygène » (Audrey) qui s’imposent encore davantage pendant la maladie. Ils ont pour vertu de faire oublier les « tristes » réalités de la situation rappelées par la présence des mères « malades » au sein de leur foyer.

… ou être « encouragé·e » à ne pas « sacrifier » son adolescence sur l’autel du cancer

Toutefois, ces injonctions faites par les mères à ce que leurs enfants leur « [rendent] des comptes » lors de la période de leurs traitements sur les emplois de leurs temps n’est pas vrai pour toutes nos enquêtées. Pour certaines comme Déborah[7] et Marielle[8], l’adolescence qu’elles associent aux « copains » et aux « copines » ne doit pas être « sacrifiée » (Marielle) sur l’autel du cancer. Elles ont été soucieuses de garantir à leurs filles un même haut degré de sociabilité tel qu’il en était avant la maladie. Déborah est toujours restée disposée à recevoir les ami·e·s de sa cadette en son domicile comme elle le faisait auparavant. Il faut néanmoins préciser que pour cette dernière, le cancer ne constitue pas de rupture temporelle. Son activité professionnelle n’était déjà plus d’actualité depuis la naissance de son aînée. De son côté, Marielle dit avoir « encouragé » sa fille à sortir avec ses ami·e·s. L’usage du verbe « encourager » est tout à fait intéressant à noter. D’après la définition donnée par le Centre national de ressources textuelles et lexicales (CNRTL), ce terme signifie « donner le désir, les moyens d’entreprendre ou de conduire une action […] » (CNRTL, s.d.). En l’utilisant, l’enquêtée signale la force mise dans ses interventions visant à susciter chez sa fille l’envie de continuer à sortir avec ses ami·e·s comme avant le cancer. La puissance de cette volonté que manifeste Marielle apparaît encore plus distinctement derrière ses « encouragements » qui sont accompagnés de propos rassurants quant à son état de santé. À travers ces échanges optimistes, il s’agit pour l’enquêtée de finir de convaincre la jeune de quitter le domicile familial le temps d’une sortie.

Les mères « chez-elles », une menace pour les moments en solitaire dans l’espace familial ?

Une entrave à « l’expérimentation » de l’espace domestique par les adolecent·e·s

Les difficultés que les adolescent·e·s ont à disposer seul·e·s de l’appartement familial pendant les traitements de leur mère peuvent également être négativement pointées :

« […] de toute façon, toute cette période-là [de traitements], ce qui a beaucoup changé dans sa vie à elle, c’est que pendant trois ans, j’ai été arrêtée c’est-à-dire que pendant trois ans, elle m’a vue à la maison tous les matins, tous les soirs, elle [n’]a jamais eu un moment à elle à la maison, j’y étais tout le temps. Ça, je pense que ça a été… enfin ça, ça n’a peut-être pas été aussi facile que ça. On n’en a jamais parlé […] » (Marielle)

La présence maternelle quasi permanente au domicile familial implique que les enfants ne puissent plus s’y retrouver seul·e·s. Selon Elsa Ramos, dans le cadre des cohabitations intergénérationnelles, la chambre constitue un lieu par excellence d’individualisation. Elle permet aux jeunes de se « retirer de la relation avec les autres membres de la famille » (Ramos, 2001 : 43) et de disposer d’un lieu à l’image de leur « monde personnel » (Ramos, 2001. ; 2002). Il peut par ailleurs en être de même pour la totalité de l’appartement. En l’absence des parents, celui-ci peut être l’endroit où un « soi » se construit grâce à « l’expérimentation » qui prend forme dans « [un] usage [personnel] de l’espace domestique » (Ramos, 2001. : 43). Faisant porter son travail sur les étudiant·e·s seul·e·s au domicile parental à l’occasion d’un week-end ou d’une semaine, la sociologue met en exergue différentes modalités d’un emploi individualisé de l’espace. Réception d’ami·e·s, instauration de normes de rangement et de propreté édictées à la convenance des jeunes, l’expérimentation peut aussi passer par un affranchissement vis-à-vis des règles et des rythmes parentaux (Ramos, 2001). Les enfants de nos enquêtées étaient seul·e·s au domicile en fin de journée, entre leur retour à la maison et celui de leurs aînés. Pour eux/elles, il s’agit plutôt de penser une éventuelle délocalisation des tâches, comme la lecture, la musique ou le travail scolaire, effectuée dans la chambre vers les espaces communs. Il est envisageable d’appréhender la réalisation de certaines activités qui ne seraient pas forcément du goût des adultes, et plus encore de ceux/celles qui appartiennent aux catégories sociales de nos interrogées. Nous faisons référence au visionnage d’émissions divertissantes de télé-réalité qui apparaît comme une pratique culturelle non légitime (Lahire, 2006). À notre sens, leur diffusion en début de soirée relève d’un choix délibéré des programmateur∙rice∙s de s’assurer un socle d’audience d’un public jeune socialement hétérogène moins soumis aux règles parentales à ce moment-là de la journée.

Des mères qui s’engagent dans des activités personnelles : un moyen pour elles d’oublier le cancer et de permettre à leurs enfants de se retrouver seul∙e∙s au domicile

Dans les propos de Marielle, le vécu négatif de sa fille sur cet aspect d’expérimentation de l’appartement est rapporté au conditionnel. Le point de vue de l’enquêtée ne se fonde que sur des suppositions. Elles s’entendent dans l’usage du verbe « penser » et de l’adverbe « peut-être » quand elle évoque les difficultés qui auraient pu être éprouvées par l’adolescente du fait de la présence de l’enquêtée au foyer durant trois années. Les conséquences négatives soulevées ici relèvent bien davantage de l’anticipation que d’une quelconque effectivité. Le lien entre l’interruption de la vie professionnelle et l’omniprésence des mères au domicile familial n’est pas systématiquement établi. Le temps dégagé peut laisser la place à la réalisation de nouvelles activités par les mères lors des traitements. Les bénéfices de ces activités portent tout aussi bien sur les adolescent·e·s que sur les mères considérées en tant qu’individu. Marielle a consacré ses trois années d’arrêt de travail à la création d’une association dans laquelle elle s’est activement engagée. Nelly[9] s’est investie dans des activités physiques tournées vers le bien-être et le soin de soi (marche à pied, méditation, sophrologie, Zazen[10]) qui sont venues remplir les espaces de son emploi du temps libérés par l’arrêt de sa vie professionnelle. Supposant que les enquêtées disposent de ressources physiques qu’elles peuvent mobiliser lors de leurs traitements, ces occupations associatives ou sportives ont pour vertu de mettre le cancer à distance. Marielle confie avoir pu « réfléchir à d’autres choses [que le cancer] » ou avoir décidé de ne pas « arrêter de vivre » malgré la maladie. Ces bénéfices individuels sont porteurs d’avantages pour les adolescent·e·s. Marielle rapporte que son engagement associatif a été pensé pour sa fille. Elle répète à deux reprises « [qu’elle l’a] fait pour elle » voyant un moyen de la « rassurer » en lui donnant des gages de sa vitalité physique. Surtout, cette association lui permettait « d’être le plus possible en dehors de la maison » laissant ainsi à l’adolescente, l’opportunité d’en profiter seule.

Les mères « chez-elles », une menace pour l’expression d’une identité « jeune » ?

Aider ou contrôler : deux modes d’investissement du scolaire par les mères lors des traitements contre le cancer

Les tourments rapportés par les mères au sujet de leurs adolescent∙e∙s peuvent se justifier par l’investissement éducatif de certaines enquêtées tout entier dédié au domaine scolaire. À partir de nos entretiens, nous pouvons distinguer deux modes opératoires. Le premier est initié par les jeunes qui manifestent leur volonté de recevoir de l’aide de la part de leur mère. Le second relève de l’initiative des adultes qui adoptent une posture d’injonction et de contrôle. Esther dépeint sa fille adolescente comme demanderesse de son « aide » et enthousiaste à l’idée d’être épaulée par sa mère. Lorsqu’elle se remémore ces souvenirs, l’enquêtée rit et utilise un vocabulaire qui traduit la réjouissance, en témoignent les expressions « elle en a profité » et « c’était positif ». La version d’Esther s’oppose aux visions plus réservées d’Audrey et de Nabila[11] ; la légèreté d’Esther est foulée au pied par la « pression pas possible » d’Audrey ou la « bataille » menée par Nabila (et son époux) contre leur fils au sujet de l’école. Nous en tenant simplement aux termes utilisés, cela pourrait surprendre. Dans l’entretien d’Audrey et dans celui d’Esther, est mobilisée l’idée « [d]’aide ». Cependant, à y regarder de plus près, « l’aide » de l’une et de l’autre ont bien peu en commun. Chez Audrey, « l’aide » n’est pas à l’initiative de l’adolescente tel qu’il en était pour Esther qui se contentait « [d’]expliquer des choses » à sa fille. Concernant Audrey, il convient de mettre en avant une dimension nettement plus coercitive. Celle-ci s’incarne dans le monopole de la scolarité dans les conversations. Toutes les questions qu’Audrey posait à sa fille portaient, au grand dam de cette dernière, sur sa scolarité. La contrainte s’établit également dans les attentes scolaires élevées en termes de résultats et de comportement. Une logique similaire se retrouve chez Nabila dont les exigences au sujet des notes et de l’attitude se donnent à voir sous la description de son « suivi » quotidien « du travail » et des « dérapage[s] » de son fils. Pour elle, la « pression scolaire » était d’autant plus forte qu’elle s’exerçait sous le toit familial et à l’extérieur. Nabila participait aux conseils de classe qui lui permettaient d’avoir un accès direct aux appréciations faites par les professeur·e·s sur son fils. Ainsi, ce dernier perdait l’opportunité de passer sous silence ou d’anoblir certaines réalités scolaires en deçà des attentes parentales.

Quand « maman » devient « un coach scolaire » en donnant la priorité à « l’élève » sur le/la « jeune »

Effectué sous le mode de la coercition, l’investissement croissant de la scolarité par ces mères est très mal reçu par leurs adolescent·e·s. Nabila justifie les réticences de son fils par les logiques contraires dans lesquels il se trouvait, pris entre le contrôle exercé par sa mère et ses velléités de liberté reprises sous le terme « d’autonomie » (Galland, 2010 ; Zaffran, 2020). Au-delà de cet aspect, un autre nous semble bien plus décisif pour éclairer la défiance de ces jeunes. Lorsqu’Audrey dit « […] je pense que c’est ça qui faisait que tout était tourné là-dessus », elle effleure la problématique de la réduction identitaire qui va nous occuper dans cette partie. Elle signifie que pendant ses traitements, la scolarité de sa fille constituait l’unique sujet de préoccupation poussant l’adolescente à reprocher à sa mère d’être devenue « un coach scolaire » :

« […] et elle [sa fille], à nouveau, elle a fait un rejet où elle m’a dit “j[e n’]ai pas besoin d’un coach scolaire, j’ai besoin d’une maman” donc là, ça a été aussi haha très clair et très violent […] » (Audrey)

Dans l’introduction des Adonaissants, François de Singly note que l’entrée au collège qui ouvre sur l’« adonaissance » se caractérise par un mouvement d’individualisation appelé à s’accentuer encore dans le futur. Ce phénomène social consiste à ne pas être assigné∙e à un statut quel qu’il soit (fils/fille de, enfant ou jeune, fille ou garçon, élève, etc.) (Singly [de], 2006). En devenant une « coach scolaire » à la place d’une « maman », Audrey participe à enfermer sa fille dans sa dimension sociale d’élève. En toute bonne « coach scolaire » qu’elle confesse avoir été, elle est revenue sur la place monopolistique de l’école lors de ses traitements. Elle considère qu’à cette époque, « toutes les discussions étaient tournées autour [de l’école] ». La restriction identitaire sera d’ailleurs d’autant plus pesante sur la jeune fille que ne répondant pas aux attentes scolaires de ses parents, elle sera privée des possibilités de sortir et d’évoquer « sa vie sociale ». Elle se voit forcée et contrainte de temporairement renoncer à son identité de « jeune » afin de (ré)investir celle « d’élève ». Le but affiché par Audrey est de faire parvenir sa fille à concilier ces deux « dimensions ». Elle le laisse entendre quand elle dit : « […] ramène-nous des notes et là on réouvrira les vannes à nouveau ». La négociation proposée, loin d’attirer les faveurs de l’adolescente, fait au contraire l’objet de sa contestation en sa qualité de fille « populaire ». Les attentes scolaires exprimées par l’enquêtée apparaissent antagonistes à ce statut qui « suppose [au contraire] de contourner ou de négocier les limites [et les attentes] fixées par les parents ainsi que par l’école […] » (Mardon, 2010 : 42).

Le cancer, un levier d’investissement scolaire maternel accru pour les mères d’adolescent∙e∙s issues des catégories sociales supérieures

L’investissement par ces mères de ce pan de l’éducation plutôt que d’un autre doit être mis en lien avec l’âge des enfants sur lequel porte cet article. L’éducation des enfants peut se décomposer en plusieurs types de tâches ou de « fonctions » telles que les nomme François de Singly. Il en distingue trois. La première, « la fonction d’entretien et de réparation » « correspond aux temps passés à préparer les repas, les vêtements, la nourriture, à conduire les enfants chez le médecin, le dentiste, et plus généralement à organiser et à effectuer une grande partie du travail ménager ». La deuxième, « la fonction de réconfort » renvoie à l’affection, à l’écoute et au jeu. La dernière est appelée « fonction de développement » que le sociologue voit comme « une catégorie hétérogène ». Elle regroupe toutes les tâches qui visent le développement personnel et intellectuel des enfants (Singly [de], 1996 : 266-268), à l’instar du suivi scolaire. À l’adolescence, le périmètre qui délimite les fonctions parentales se réduit. « L’entretien et la réparation » et le « réconfort » (Singly (de), 1996) ne reviennent plus à titre principal aux mères comme cela était le cas auparavant. À cette étape de la vie de leurs enfants, la scolarité reste l’un des derniers domaines sur lequel elles peuvent encore avoir la mainmise et cela peut expliquer qu’elles s’y consacrent largement lors du cancer survenant à cette période.

Pour certaines enquêtées comme Audrey et Nabila, le moment des traitements est concomitant à un désintérêt scolaire qui s’incarne dans une chute des résultats de leurs enfants. Intervenir de façon plus intense sur la scolarité par rapport à l’époque antérieure au cancer peut répondre à un objectif de « reprise scolaire ». Par ailleurs, cette forte mobilisation autour du scolaire n’est sûrement pas étrangère à l’appartenance sociale de nos enquêtées. Issues des catégories dites supérieures, nous les savons extrêmement préoccupées la question de la réussite scolaire (Bourdieu et Passeron, 1964 ; Van Zanten, 2009). Pour ces deux mères, cet enjeu nous semble encore plus crucial. Leur trajectoire sociale ascendante est récente. La nouveauté des acquis socio-économiques expose à une certaine insécurité. Cette insécurité peut prendre forme dans la crainte du déclassement social pour les générations ultérieures (Maurin, 2014). Cette crainte est exprimée par Audrey lorsqu’elle dit : « on ne peut pas accepter, nous, en tant que parents, qu’elle ait ce discours-là ! C’est-à-dire que si à un moment donné, elle compromet son avenir… ». Plus que pour d’autres enquêtées, nous lisons dans les « efforts scolaires » d’Audrey et de Nabila, une volonté de se reproduire socialement. Cette finalité est plus marquée chez ces deux mères qu’elle ne relève pas (ou moins) d’une évidence, d’un « l’allant de soi » caractéristique des familles durablement implantées dans la bourgeoisie (Pinçon et Pinçon-Charlot, 2007).

Comme nous l’avons mentionné en introduction, l’appartenance sociale de nos enquêtées aux milieux sociaux moyens et supérieurs les engage à prêter une oreille attentive aux travaux de la psychologie. En dehors de ces considérations sociales, les vies personnelles et/ou professionnelles de certaines les ont aussi conduites à se coiffer d’une « casquette un peu de psycho » (Audrey). Audrey a été accoutumée à la psychologie dans le cadre de sa formation de travailleuse dans le secteur social et d’une thérapie. Son parcours se rapproche de celui de Nelly « suivie […] [quant à elle] par un médecin psychiatre […] depuis [19]93 […] ». Il n’est pas étonnant de constater qu’elles reprennent à leur compte les théories « psy » qui établissent un lien entre le cancer et les conséquences néfastes sur la scolarité des enfants de parents qui en sont atteints. Investir le domaine scolaire est un moyen d’aller contre cet état de fait. Pour Audrey et Nabila, la distance affichée par leurs enfants à l’égard de leur scolarité est à dater d’avant le cancer : iels « [ne] faisa[ient] [déjà] pas le maximum […] » (Nabila), ne « travaill[aient] pas assez » (Audrey). Toutes deux s’accordent pourtant pour noter que la maladie a accentué ce relâchement scolaire préexistant. Du côté des enquêtées qui décrivent leurs enfants comme de « bon·ne·s » élèves et qui le sont demeuré∙e∙s pendant le cancer, les portées négatives de la maladie ont fait l’objet de longues discussions. Nelly a établi une corrélation entre « la peur de la maladie », « la peur que leur mère y reste » et le fait que ses enfants auraient pu être « empêch[és] d’étudier ».

Enfin, les analyses de nos entretiens nous conduisent à lire cette mobilisation scolaire comme un compromis entre la volonté de continuer à s’investir dans l’éducation de ses enfants tout en tenant compte des altérations physiques, parfois psychologiques lié aux traitements. Les propos d’Audrey le font ressortir puisqu’elle s’est « impliqu[ée] davantage pour soutenir [sa fille] au niveau de l’école » seulement après « [avoir] retrouv[é] [ses] facultés physiques et mentales ». Esther précise « […] [qu’]au niveau du travail scolaire […] il n’y a rien de physique donc… un peu parce que c’est une petite sollicitation d’énergie, mais [cela n’]est pas énorme quoi [cela n’]est pas comme demander de faire quelque chose physiquement […] ».

Les mères « chez-elles », une menace pour la qualité des relations mères/adolescent·e·s ?

Les marqueurs psychologisants de la détérioration relationnelle entre les mères et leurs adolescent·e·s

Les mères qui ont pointé le cancer comme un « danger » pour l’individualisation se rejoignent dans l’évocation de la perte d’une « bonne » relation passée entretenue avec leurs enfants. Chez Audrey, la détérioration relationnelle est évaluée à partir des réticences de sa fille à partager des moments à travers des échanges mutuels de mots et de regards. La dégradation des liens est également jaugée sur la base du « refus total de [l’]autorité [maternelle] » par l’adolescente. Ce refus prend forme dans son « imperméabilité » aux propositions et aux « règles de savoir-vivre », de respect et de rangement formulées par Audrey. Le « déni » (Nabila) ou « l’agressivité » (Katia[12]) reviennent dans d’autres entretiens pour caractériser ce même fait relationnel. Si les termes utilisés varient d’un récit à un autre, ils désignent un phénomène singulier qui consiste à sous-estimer voire à nier l’existence ou l’intensité des effets secondaires des traitements telle que la fatigue. Les interactions dégradées entre les mères et ces adolescent·e·s ne manquent pas d’être définies sous un vocabulaire empreint de tonalités psychologisantes. Elles se donnent aussi à entendre sous les qualificatifs employés pour décrire les enfants qui apparaissent prioritairement sous leurs défauts. Audrey présente sa fille comme « [assez] manipulatrice », ce qui la conduira à émettre des doutes sur la véracité du mal-être de l’adolescente lors du cancer.

Les mères « chez-elles », figures de l’inactivité et de la maladie

Invitées à donner des justifications au sujet de la dégradation de leurs relations avec leurs enfants, les enquêtées désignent le retour au foyer lors des traitements comme principal coupable :

« […] Je pense que c’est elle qui pourrait le dire mieux [émue]. Moi, je [ne] sais pas trop parce qu’on essaye de lutter pour garder la même [pleure]… apparence, le même punch sauf que… sauf qu’on [ne] peut pas du tout redonner, la même chose donc [il] y a cet écart qui est compliqué. Je pense que cette idée d’avoir une maman qui travaille parce que… dans les repères que j’essaye de lui transmettre c’est qu’une femme doit être indépendante, elle doit gagner son propre argent, être une femme active, [il] y avait le fait d’être coquette, de prendre soin de soi, de se maquiller, de voilà… donc je pense… voilà dans ce qu’elle a perdu, oui, c’est cette coquetterie, cette envie chaque jour d’être dans cette espèce de dynamique, d’énergie et cette énergie qu’on prend chaque matin pour aller au boulot, qu’on vide au fur et à mesure de journée, mais finalement, on est rempli par autre chose et là [il n’]y a plus de jeu de “je suis remplie par mon travail et on peut échanger”. » (Audrey)

Avant le cancer, la vie professionnelle est investie temporellement et affectivement. La carrière est associée à la figure socialement valorisée de « femmes actives ». Les « femmes actives » sont à l’opposé des « femmes au foyer » dont le statut est déprécié. Dans sa thèse qui leur est consacrée, Dominique Maison souligne que « l’accomplissement des tâches en lien avec la famille et l’univers domestique ne constitue plus, dans notre société, un support suffisant de statut social ». (Maison, 2006 : 11) Cette valorisation du modèle de « femmes actives » est tangible chez l’enquêtée à travers le souci qu’elle a d’orienter l’éducation de sa fille vers la transmission de principes d’indépendance tirés d’une carrière professionnelle. En ce sens, elle rejoint une nouvelle fois les propos de Dominique Maison pour qui le travail est un « marqueur crucial d’intégration sociale [et] un moyen économique d’acquisition d’indépendance […] » (Maison, 2006 : 11). Dans ce passage, Audrey matérialise et donne un visage à l’activité qui la définit et qu’elle reprend sous les termes d’» active », de « dynamique », d’« énergie » ou de « punch ». Selon elle, la vitalité professionnelle féminine est publiquement visible dans une apparence soignée, « coquette », de femme qui « prend soin d’[elle] » et qui se « maquille ». Le cancer fait obstacle à cette identité dans laquelle Audrey s’inscrit et qui lui permet de se faire reconnaître et valider par sa fille. En l’éloignant de son travail, la maladie la prive de cet élément fondamental de son rôle de femme et de mère. De plus, les effets secondaires des traitements que sont la fatigue ou les traces physiques obligent la « femme coquette » à laisser sa place à la « femme malade » qui « ne peut [plus] donner la même apparence ».

Les mères « chez-elles » sujettes à un appauvrissement conversationnel

L’issue de cet extrait d’entretien ouvre sur une autre piste qui permet de saisir un ultime ressort de la dégradation des liens de ces mères avec leurs enfants pendant le cancer. Associant cette maladie à l’inactivité entendue au sens de « ne plus travailler », Audrey déplore ne « plus être remplie ». Elle se retrouve privée de son statut professionnel dont elle se servait pour se définir dans une « intimité profonde ». Reprenant les termes de François de Singly, il semblerait que « l’identité personnelle » de cette enquêtée soit pour beaucoup composée de son « statut social » (Singly [de], 2017) de « professionnelle » d’emblée évoqué pendant l’entretien. Dès les premiers instants de celui-ci, elle précisera ainsi : « […] alors très concrètement, comme j’étais une maman très prise par mon travail c’est vrai que ça a changé, ça a changé mon organisation et du coup, celle de mon enfant parce que je suis présente tout le temps à la maison, c’est la première chose. » (Audrey) Cet investissement professionnel très grand pourrait être analysé comme un marqueur de distance vis-à-vis de son rôle de mère ; le premier prenant, au moins sur le plan temporel, le pas sur l’autre. En examinant les propos d’Audrey, c’est bien l’inverse qui transparait. Le travail maternel et l’importance qu’il revêt semble être au contraire le ciment de la relation entre la mère et sa fille :

« [a]près, c’est peut-être aussi cette espèce d’attente que je pouvais avoir pour qu’on papote, pour qu’elle me raconte sa journée bah que j[e n’]avais pas de la même manière quand je rentrais du boulot parce qu’en fait, moi, j’avais la tête farcie, elle aussi et on était chacune à se raconter… je pense qu’il y a aussi… une fois, je crois qu’elle l’a dit, elle aimait bien que je lui raconte mes histoires de boulot, [il] y en avait plus donc ça… ça je pense que ça fait partie des choses qui lui manquent. Je pense qu’elle était assez contente et ça l’amusait… oui, ça la faisait rigolait que je lui raconte mes journées qui étaient souvent pleines d’anecdotes […] et je pense que tout ce que le boulot pouvait m’apporter d’amusement et d’adrénaline parce qu’il y a beaucoup de choses, ça lui manque. Ça, je pense que le fait que je lui parle des relations que j’aie avec les filles que j’encadrais, les anecdotes ça, ça lui manque et ouais, je pense que, je pense qu’elle aimait bien mon boulot et je pense qu’elle et mon mari, ils ont qu’une envie c’est que je retourne au boulot. » (Audrey)

Le travail permet en fait de nourrir, d’animer les conversations entre cette mère et sa fille. Dans la situation d’Audrey, la vie professionnelle peut peut-être encore plus endosser ce rôle que l’enquêtée occupe un poste « gratifiant »[13]. La vivacité conversationnelle qu’Audrey décrit advient grâce à lui. L’enquêtée a recours à des notions comme « adrénaline », « amusait », « amusement », « anecdotes (*2) », « contente » ou « rigolait ». Dans leur article Moments communs en famille (2010), François de Singly et Elsa Ramos montrent que les conversations interindividuelles entre un parent, le père ou la mère, et un enfant participent à construire « la famille comme groupe » (Singly [de] et Ramos, 2010 : 14). La parole a pour fonction de réunir les entités séparées du groupe familial. En éloignant l’interrogée de son travail, le cancer la prive du socle communicationnel sur lequel reposait la bonne entente avec l’adolescente. La complexité de la situation semble encore s’alourdir que dans un autre passage de l’entretien, Audrey déplorera une relation à « sens unique ». Ne pouvant plus compter sur ses « anecdotes [professionnelles] » pour faire vivre les conversations avec sa fille, elle place nombre d’attentes pour que cette dernière prenne son relais en « rapport[ant] un peu de [sa] vie de l’extérieur ». Cette entreprise s’avérera infructueuse puisque l’adolescente refuse « d’avoir ce rôle-là ». Pour le justifier, l’enquêtée mobilise l’argument de l’unilatéralité des échanges lors des traitements contre le cancer. Selon Marcel Mauss repris ensuite par Claude Lévi-Strauss, les dons et les retours qu’ils engagent fondent les bases de la société (Mauss, 2010 [1925]). Entre Audrey et sa fille, la pérennisation de la relation est difficilement concevable. La jeune femme est la seule en mesure de livrer « un peu de la vie de l’extérieur » sans pouvoir en espérer de même de la part de sa mère reconnaissant « [ne plus avoir] ce rôle de lui apporter du matériel pour qu’on en rigole, pour alimenter des conversations […] ».

« Retrouver un juste équilibre »

Si le présent du cancer peut aller de pair avec une détérioration des relations entre les mères et leurs enfants, cela n’est cependant pas inéluctable. Une fois les traitements terminés, elles peuvent redevenir ce qu’elles étaient, voire se resserrer encore. Comme le confie Katia à propos de sa relation avec sa fille, elles « s[e sont] beaucoup rapprochées » en parvenant à trouver un « juste équilibre » (Audrey). Ce terme consiste à ouvrir de nouveau la voie à l’individualisation en (re)donnant une place plus grande au/à la « jeune ». Ce mouvement se vérifie pour Katia qui révèle au sujet de sa fille : « elle est en seconde maintenant, elle est à un âge qu’elle puisse faire sa vie à elle, [ça n’]est pas mal non plus donc ça l’arrange […] ». Cet « équilibre » nous apparaît à portée de la main de cette femme qui s’est saisie du cancer comme d’un évènement opportun pour revoir les valeurs qui organisent sa vie (Bataille et Bretonnière, 2016 ; Mino, Lefève, 2016). Cette redéfinition en passe par « remettre un ordre de priorité entre [elle] et les autres » en se montrant moins « dévouée » vis-à-vis de sa famille - son compagnon, sa fille et ses parents – mais en le devenant davantage pour elle. En ce sens, l’enquêtée n’hésite plus à s’accorder des temps personnels à l’occasion de week-ends seule avec « [ses] copines ». Il est dès lors plus aisé pour son adolescente de s’extirper du regard de sa mère et des règles édictées par cette dernière participant à ce « qu’elle puisse faire sa vie ». Par ailleurs, « roul[ant] bien à l’école », son individualisation n’entre aucunement en contradiction avec l’impératif de réussite scolaire auquel sont aussi enjointes les « familles modernes » (Singly [de], 1996). Cette injonction fait « arme égale » avec celle de révélation des individualités. Nous comprenons mieux que « le juste milieu » soit plus difficilement atteignable pour Audrey qui doit « composer » entre ces deux normes qui ne fonctionnent pas selon la même harmonie que pour la fille de Katia. Il ne lui est toutefois pas possible d’en faire l’économie, car c’est de ce juste équilibre qu’elle tient ses espoirs de pouvoir « regagner des points dans la relation mère/fille ».

Conclusion

Pour les mères qui n’avaient pas d’activité professionnelle pendant le cancer et dont les traitements n’ont pas nécessité d’hospitalisation en continu, le cancer peut être vécu comme un frein à l’individualisation des enfants entré·e·s dans l’adolescence. En passant le plus clair de leur temps chez-elles pendant leurs traitements, certaines mères sont amenées à exercer un contrôle plus fort sur les sociabilités juvéniles. De plus, l’importante présence maternelle au foyer peut aller de pair avec de plus grandes difficultés des adolescent·e·s à « expérimenter » (Ramos, 2001 ; 2002) seul·e·s le domicile familial et/ou à exprimer une identité de « jeune ». Dans cet article, l’adolescence est appréhendée par le regard des femmes adultes. Cet angle maternel ouvre sur une rupture. Quand elle est interrogée du point de vue des jeunes, l’individualisation des adolescent·e·s semble aller de soi. Cette évidence est battue en brèche lorsque la focale se déplace des jeunes vers les mères. La conquête d’un « je » personnel s’émancipant de l’univers parental peut être plus difficilement vécue du côté de mères pourtant issues de catégories sociales les plus sensibles à la « psychologisation des relations ». « […] Les parents, soumis à une certaine psychologisation des relations, estiment qu’une telle distance est normale » (Singly [de] et Ramos, 2010 : 12). À notre sens, cette conception laisse en point aveugle, les conséquences que peuvent avoir les inégalités d’investissement parental des mères et des pères. En dépit des évolutions sociales, les pères vivent la paternité dans une relative distance vis-à-vis de leurs enfants depuis leur naissance (Singly [de], 1996). Au contraire, la maternité est construite sur un modèle « d’oblation et de sacrifice de soi » (Héritier, 2002 : 360) qui se trouve récompensé par la grande proximité qu’entretiennent les mères avec leurs enfants pendant qu’iels sont en bas âge (Fournier, 2013). Aussi, est-il facile d’imaginer que l’émancipation des adolescent∙e∙s puisse se faire au prix de petites ou de plus grandes souffrances maternelles. Aux côtés de ces considérations de genre, le cancer doit également être intégré dans notre réflexion sur les difficultés que peut poser l’individualisation des jeunes. S’accrocher à ce(ux) qui reste(nt) et parmi eux/elles, les enfants, peut être lu comme un moyen de ne pas laisser la maladie enlever plus que ce qu’elle n’a déjà pris de statuts sociaux qui permettaient de se définir et d’être définie sous un jour valorisant.

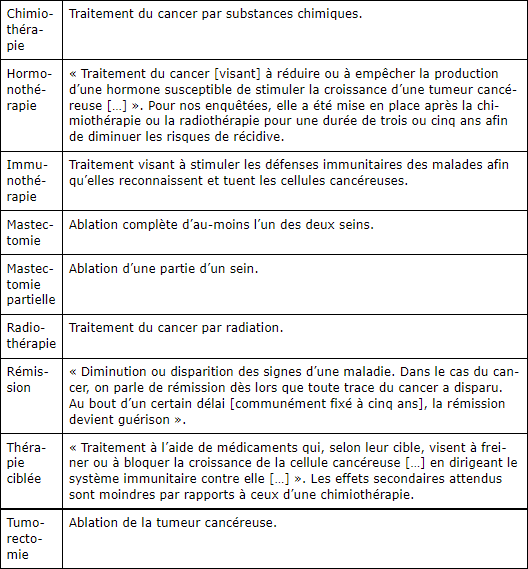

Tableau

Lexique - Institut national du cancer, s.d.

Appendices

Notes

-

[1]

Les principaux cancers (prostate, poumon et colon) qui touchent les hommes surviennent à des âges avancés. Lorsqu’ils en ont, leurs enfants sont adultes, ce qui sort de notre objet de recherche. En outre, les taux de survie à cinq ans des cancers qui les affectent le plus apparaissent relativement bas. Cela a pu nous priver d’un « réservoir » d’enquêtés qui auraient pu témoigner de leurs expériences passées de paternité quand leurs enfants étaient mineur∙e∙s. Enfin, notre méthodologie (entretiens semi-directifs) et nos domaines de recherche (parentalité et santé) demeurent perçus comme « féminins ».

-

[2]

L’enquêtée restante avait interrompu sa vie professionnelle à la naissance de sa fille aînée âgée de dix-neuf ans lors du cancer.

-

[3]

Ce n’est pas le cas de toutes les enquêtées. Certaines ont été hospitalisées en continu pendant de longues semaines, voire pendant plusieurs semaines. Une interrogée a par exemple été traitée pendant deux ans au sein de différentes institutions hospitalières. Elles ne sont pas intégrées à nos réflexions pour cet article.

-

[4]

http://coulmont.com/bac/

-

[5]

Esther, 49 ans lors du cancer du sein, un garçon de 17 ans et une fille de 11 ans, mariée, ingénieure – entretien mené en février 2018 - Protocole : tumorectomie avec mastectomie suivie d’une chimiothérapie, de radiothérapie et d’hormonothérapie en cours depuis trois ans.

-

[6]

Les traitements soulignés correspondent à ceux qui étaient encore suivis lors des entretiens.

-

[7]

Déborah, 51 ans lors du cancer du sein, une fille de 19 ans qui vivait à l’étranger pendant les traitements contre le cancer de sa mère et une fille de 14 ans, mariée, sans emploi (mari cadre) – entretien mené en janvier 2020 – Protocole : tumorectomie sans mastectomie suivie de radiothérapie et d’hormonothérapie.

-

[8]

Marielle, 47 ans lors du cancer du sein, une fille de 14 ans, en concubinage avec un homme qui n’était pas le père de sa fille, professeure des écoles – entretien mené en février 2020 – Protocole 1 (diagnostic d’un premier cancer) : tumorectomie sans mastectomie suivie de radiothérapie/Protocole 2 (diagnostic d’un deuxième cancer quelques semaines après la fin du protocole 1) : tumorectomie sans mastectomie suivie d’une chimiothérapie et de radiothérapie.

-

[9]

Nelly, 49 ans lors du cancer du sein, deux garçons de 21 et 18 ans et une fille de 13 ans, mariée, employée de mairie – entretien mené en février 2020 – Protocole : tumorectomie sans mastectomie suivie de radiothérapie.

-

[10]

Posture de méditation inspirée des pratiques bouddhistes.

-

[11]

Nabila, 43 ans lors du cancer du sein, un garçon de 12,5 ans et une fille de 9,5 ans, mariée, assistante de gestion – entretien mené en janvier 2018 – Protocole : tumorectomie avec mastectomie suivie d’une chimiothérapie, de radiothérapie et d’hormonothérapie.

-

[12]

Katia, 43 ans lors du cancer du sein, une fille de 13 ans, en concubinage, directrice dans le marketing – entretien mené en février 2018 – Protocole : tumorectomie sans mastectomie suivie d’une chimiothérapie et de radiothérapie.

-

[13]

En raison de la relative homogénéité sociale de nos enquêtées, nous délimitons la validité de ce résultat à celles qui appartiennent aux « franges élevées » de la société. Nous considérons que le travail peut donner lieu à des conversations d’autant plus stimulantes qu’il fait l’objet d’un haut degré de reconnaissance collective. En revanche, nous ne sommes pas en mesure d’en affirmer de même pour d’autres types de profession, faute de les avoir approchés en nombre suffisant.

Bibliographie

- André, C., P. Braud et J-P. Brun. 2013. La reconnaissance, Auxerre, Éditions Sciences Humaines, p. 101-103.

- Badinter, E. 1980. L’amour en plus. Histoire de l’amour maternel XVII-XXe siècle, Paris, Flammarion.

- Bataille, P. et S. Bretonnière. 2016. Vivre et vaincre le cancer. Les malades et les proches témoignent, Paris, Autrement.

- Beaud, S. et F. Weber. 2010 (1997). Guide de l’enquête de terrain, Paris, La Découverte.

- Berger, P. et T. Luckmann. 2012 (1986). La construction sociale de la réalité, trad. P. Taminiaux, Paris, Armand Colin.

- Bourdieu, P. et JC. Passeron. 1964. Les héritiers, Paris, Éditions de Minuit.

- Brousse, C. 2015a. « La vie quotidienne en France depuis 1974. Les enseignements de l’enquête Emploi du temps », Économie et Statistique, nos 478-479-480. https://www.insee.fr/fr/statistiques/1303224?sommaire=1303240

- Brousse, C. 2015b. « Travail professionnel, tâches domestiques, temps "libre" : Quelques déterminants sociaux de la vie quotidienne », Économie et Statistique, nos 478-479-480, p. 119-154.

- Burricand, C. et F. Gleizes. 2016. « Trente ans de vie associative. Une participation stable mais davantage féminine », Insee Première, no 1580, p. 1-4.

- Castel, R., E. Enriquez et H. Stevens. 2008. « D’où vient la psychologisation des rapports sociaux ? », Sociologies pratiques, no 17, p. 15-27.

- « Encourager ». (s.d.). Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales. https://www.cnrtl.fr/definition/encourager (consulté le 5 avril 2022)

- Champagne, C., A. Pailhé et A. Solaz. 2015. « Le temps domestique et parental des hommes et des femmes : Quels facteurs d’évolutions en 25 ans ? », Économie et Statistique, nos 478-479-480, p. 209-242.

- Dolto, F. 2014 (1978-1979). Lorsque l’enfant paraît, tomes 1, 2, 3, Paris, Éditions du Seuil.

- Dumas, A., V. Rubio, L. Cailbault, V. Blum, L. Gonzalez De Quijano et P. Amiel. 2014. Les professions indépendantes face au cancer : impact de la maladie sur les trajectoires professionnelles et prévention du risque socio-professionnel (IndepCan), Rapport de recherche, Villejuif, Presses de Gustave Roussy.

- Friedan, B. 2019 (1963). La femme mystifiée, Paris, Belfond.

- Galland, O. 2010. « Introduction. Une nouvelle classe d’âge ? », Ethnologie française, vol. 40, no 1, p. 5-10.

- Garcia, S. 2011. Mères sous influence. De la cause des femmes à la cause des enfants, Paris, La Découverte.

- Héritier, F. 2002. « Obstacles et blocages. La maternité, le travail et le domestique », dans Masculin/Féminin II, sous la dir. de F. Héritier, Paris, Odile Jacob, p. 353-390.

- Institut national du cancer. s.d. Dictionnaire. https://www.e-cancer.fr/Dictionnaire/

- Institut national de la statistique et des études économiques. 2020. En 30 ans, les disparités de revenu fiscal diminuent entre l’Île-de-France et la province, mais augmentent entre les départements d’Île-de-France. https://www.insee.fr/fr/statistiques/4965285

- Institut national de la statistique et des études économiques. 2022. Activités selon le sexe et l’âge. Données annuelles de 1975 à 2021. https://www.insee.fr/fr/statistiques/2489758#figure1_radio3

- Joublin, H. 2010. « Le proche, un acteur social méconnu », dans Le proche de la personne malade dans l’univers des soins, sous la dir. de J. Joublin, Toulouse, Érès, p. 27-58.

- Lahire, B. 2006. La culture des individus. Dissonances culturelles et distinction de soi, Paris, La Découverte.

- Ligue contre le cancer. s.d. Cancer et vie professionnelle : un besoin d’accompagnement des personnes malades et de sensibilisation des employeurs. https://www.ligue-cancer.net/article/28279_cancer-et-vie-professionnelle-un-besoin-daccompagnement-des-personnes-malades-et-de

- Mary, A. 2019. « Assurer les tâches parentales pendant un cancer : un moyen de rester maîtresse de son existence », Revue française des affaires sociales, no 4, p. 49-71.

- Maison, D. 2006. Grandeurs et servitudes domestiques. Expériences sociales de femmes au foyer, thèse de doctorat en sociologie, Bordeaux, Université de Bordeaux-2.

- Mardon, A. 2010. « Sociabilités et travail de l’apparence au collège », Ethnologie française, vol. 40, no 1, p. 39-48.

- Maurin, É. 2014. « La mobilité sociale des nouvelles classes moyennes », Idées économiques et sociales, no 175, p. 25-35.

- Mauss, M. 2010 (1925). « Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques », dans Sociologie et anthropologie, sous la dir. de M. Mauss, Paris, Presses Universitaires de France, p. 145-284.

- Mino, J-C. et C. Lefève. 2016. Vivre après un cancer. Favoriser le soin de soi, Paris, Dunod.Neyrand, G. 2011 (2000). L’enfant, la mère et la question du père. Un bilan critique de l’évolution des savoirs sur la petite enfance, Paris, Presses Universitaires de France.

- Pinçon, M. et M. Pinçon-Charlot. 2007. Les ghettos du Gotha. Comment la bourgeoisie défend ses espaces, Paris, Le seuil.

- Ramos, E. 2001. « La maison familiale comme lieu d’expérimentation identitaire pour le jeune adulte », dans Être soi d’un âge à un autre. Famille et individualisation (Tome 2), sous la dir. de F. Singly (de), Paris, L’Harmattan, p. 143-154.

- Ramos, E. 2002. Rester enfant, devenir adulte. La cohabitation des étudiants chez leurs parents, Paris, L’Harmattan.

- Ramos, E. 2010. « On va traîner devant le collège. Enfin pas traîner… », dans Nouveau Manuel de sociologie, sous la dir. de F. Singly (de), C. Giraud et O. Martin, Paris, Armand Colin, p. 216-224.

- Sautory, O. et S. Zilloniz. 2015. « De l’organisation des journées à l’organisation de la semaine : Des rythmes de travail socialement différenciés », Économie et Statistique, nos 478-479-480, p. 155-188.

- Singly (de), F. 1996. Le soi, le couple et la famille, Paris, Nathan.

- Singly (de), F. 2003. « Les tensions normatives de la modernité », Éducation et sociétés, no 11, p. 11-33.

- Singly (de), F. 2006. Les adonaissants, Paris, Armand Colin.

- Singly (de), F. et E. Ramos. 2010. « Moments communs en famille », Ethnologie Française, vol. 40, p. 11-18.

- Singly (de), F. 2012 (1993). Sociologie de la famille contemporaine, Paris, Armand Colin.

- Singly (de), F. 2017. Double Je. Identité personnelle et identité statutaire, Paris, Armand Colin.

- Van Zanten, A. 2009. Choisir son école. Stratégies familiales et médiations locales, Paris, Presses Universitaires de France.

- Wendland, J., É. Boujut, et T. Saïas (dir.) 2017. La parentalité à l’épreuve de la maladie ou du handicap : quel impact pour les enfants ?, Nîmes, Champ social éditions.

- Zaffran, J. 2020. « Les temps de l’adolescence », Sciences Humaines, no 329, p. 12.

List of tables

Tableau 1

Caractéristiques sociodémographiques des enquêtées mentionnées dans l’article

Tableau

Lexique - Institut national du cancer, s.d.