Abstracts

Résumé

Au cours des dernières décennies, le capitalisme n’a cessé de transformer le marché, bouleversant chaque fois un peu plus les concepts pourtant acquis des économistes et des juristes du monde des affaires. En dépit du progrès qu’elle occasionne, la financiarisation a mené à des scandales financiers et à des crises économiques majeures en 2000 et en 2007-2008 dont les effets sont encore palpables. Aujourd’hui, une autre financiarisation laisse progressivement son empreinte sur le droit des sociétés par actions et des marchés. Or, le droit s’adapte à ces changements d’orientation qui traversent les entreprises et la finance, celles-ci se montrant de plus en plus soucieuses de leur incidence sur la société. Une des plus récentes évolutions juridiques à cet égard est la création de statuts juridiques propres à certaines entreprises « hybrides » : les entreprises à mission sociétale. L’émergence de ce type d’entreprise donne de la dureté à la responsabilité sociale des entreprises (RSE) et procure une garantie de réalité derrière l’image de la vertu sans constituer pour autant une rupture de l’état du droit. La conception de l’entreprise telle qu’elle a longtemps été admise est par là même révolutionnée. Un pont entre le modèle libéral capitaliste et le modèle alternatif de l’économie sociale est donc en construction. Plus globalement, les dispositions légales se modernisent pour répondre à une demande croissante et permettent d’envisager de nos jours l’avènement d’une économie nouvelle en quête de plus de social et d’éthique. À cette fin, les acteurs de la finance, notamment sociale, poussent à la transformation des outils financiers pour générer un rendement social plutôt que strictement monétaire.

Abstract

In recent decades, capitalism has constantly transformed the market, changing the concepts relied on by economists and business lawyers. Financialization, despite the progress it has engendered, has led to multiple financial scandals and a major economic crisis whose effects are still visible. Today, another type of financialization is gradually leaving its mark on corporate and market law. The law must now adapt to changing corporate and financial trends that increasingly focus on the impact on society. One of the last significant legal evolutions of this change is the creation of a new legal status for certain companies referred to as “hybrids”. The emergence of the hybrid enterprise (even if it blurs the situation) adds resilience to CSR and a guarantee of reality behind the image without constituting a fundamental break in the state of law. The concept of the company as it has been accepted for several decades is considerably revolutionized. A bridge between the liberal capitalist model and the social economy is under construction. More generally, the legal provisions are being modernized to meet a growing demand and make it possible, today, to consider the advent of a new economy with a more social and ethical aim. For this purpose, social finance actors are pushing for the transformation of financial instruments to generate social rather than monetary returns.

Resumen

En las últimas décadas, el capitalismo no ha dejado de transformar al mercado, y cada vez ha logrado conmocionar un poco más los conceptos, que sin embargo, han sido apropiados tanto por los economistas como por los juristas de negocios. A pesar del progreso que ha logrado, la financiarización ha conllevado a escándalos financieros y a una crisis económica mayor en el año 2000 y durante los años 2007 y 2008, cuyas secuelas son todavía palpables. Hoy en día, otra financiarización ha dejado de manera progresiva su huella en el derecho de sociedades por acciones y en los mercados. Ahora bien, el derecho se ha adaptado a estos cambios de orientación que atraviesan las empresas y las finanzas, y que parecen estar cada vez más preocupadas por el impacto que causan en la sociedad. Una de las últimas evoluciones jurídicas de este cambio es la creación de estatus jurídicos propios de algunas empresas « híbridas » : las empresas con una misión social. El surgimiento de la empresa con una misión social ha otorgado fortaleza a la RSE y una garantía de realidad tras la imagen de la virtud, sin que esto constituya una ruptura del estado de derecho. Se ha revolucionado la concepción de la empresa tal cual y como ha sido aceptada desde hace mucho tiempo. Se está construyendo un puente entre el modelo liberal capitalista y el modelo alternativo de la economía social. De manera global, las disposiciones legales se modernizan para así responder a una demanda creciente y que permite hoy en día considerar la llegada de una nueva economía que busca más el aspecto social y la ética. Con este fin, los actores de las finanzas particularmente sociales, incentivan la transformación de las herramientas financieras para generar un rendimiento social, en lugar de uno estrictamente monetario.

Article body

Incroyable ! Je suis riche ! Tout m’appartient ! L’argent, tout le village, les maisons, l’atelier, la boulangerie… Je suis seul !

Le schtroumpf financier[1]

Dès la fin du xxe siècle, l’économie a pris un tournant majeur qui a placé le calcul financier au coeur des sphères privée et sociale[2]. L’orientation des stratégies de gouvernance d’entreprise vers la primauté actionnariale[3] a alimenté le phénomène de financiarisation, qui a dominé le monde des affaires jusqu’à la récente crise financière[4]. Aujourd’hui, la financiarisation peut être vue comme « the tendency for profit making in the economy to occur increasingly through financial channels rather than through productive activities[5] ». Dans cette logique court-termiste[6], qui découle souvent de l’action même des dirigeants[7], l’innovation et les investissements à long terme ont été freinés, notamment sous l’effet des investisseurs institutionnels et de leurs exigences accrues[8]. Le retour rapide sur investissement a largement primé l’investissement stratégique[9]. De leur côté, les objectifs des entreprises ont été orientés pour assurer un retour financier conséquent aux actionnaires. La substitution de l’actionnariat individuel par une gestion collective des investisseurs institutionnels (fonds de pension, fonds d’investissement, sociétés d’assurance, fonds de couverture) a exercé une influence en ce sens : « [W]e have moved from shareholder towards investor capitalism[10]. » Alors que l’entreprise a longtemps été caractérisée par une perméabilité à des préoccupations liées à l’intérêt des tiers et à l’intérêt général, l’ère d’un capitalisme de masse érigeant l’intérêt patrimonial du petit porteur, qui se trouve promu au rang de valeur supérieure par le canal du droit financier, a succédé à cette époque[11].

Bien que les effets de la financiarisation se fassent ressentir depuis plusieurs décennies, sa théorisation est pourtant plus récente, certainement précipitée par l’effondrement banquier et financier de 2007-2008[12]. Au coeur de la financiarisation se situe la théorie de l’agence[13]. Dans cette théorie économique, l’entreprise est perçue comme un « “noeud de contrats” entre les détenteurs de facteurs de production (notamment les actionnaires) et les autres agents (notamment les managers)[14] ». Cet agent, qui agit alors en tant qu’homo economicus, maximise ses propres intérêts en établissant une frontière entre les sphères économique, éthique et sociale[15]. La valeur des actions et la préservation des avoirs des actionnaires sont ainsi priorisées, ce qui permet à l’entreprise de conserver la source importante de financement que constitue l’apport des actionnaires[16]. Comme l’a affirmé la jurisprudence américaine dans l’emblématique décision Dodge v. Ford Motor Co., la raison d’être de l’entreprise a longtemps reposé sur la norme de la suprématie de l’actionnaire (shareholder primacy norm)[17] qui s’est imposée comme dogma[18]. Ce dogme s’est appuyé sur une certaine logique. Dans la théorie positive de l’agence, les actionnaires sont les créanciers résiduels qui supportent le risque entrepreneurial[19]. En outre, ils prennent un risque : celui de ne pas être payés[20]. En tant que propriétaires capitalistes, les actionnaires sont donc les meilleurs garants de la bonne gestion de l’entreprise. Le risque qu’ils courent légitime le pouvoir de contrôle qu’ils revendiquent, mais « [i]t is however important to understand shareholder value as part and parcel of a broader process towards a radically financialized corporate culture and form of corporate governance[21] ». Ainsi, la montée en puissance de la mondialisation a entraîné une régulation de l’économie par les acteurs eux-mêmes, ce qui a mené à un édifice normatif composé essentiellement de droit souple (soft law). La financiarisation s’est traduite par un environnement économique déréglementé, source de l’adoption de règles plus souples, et celles-ci ont favorisé des montages financiers qui se sont complexifiés et qui ont rendu possible une dissémination du risque à l’échelle mondiale[22]. Les mécanismes et les institutions ont fait dès lors de la finance un secteur à part entière, désincarné du reste de l’économie et, plus largement, du droit[23]. Le modèle anglo-saxon de la primauté actionnariale illustre et croise les intérêts prônés par cette idéologie[24] : la place centrale accordée aux actionnaires et relayée par les dirigeants d’entreprise — qui profitent de la prospérité temporaire des premiers pour généreusement se rémunérer, notamment par l’octroi d’options sur actions (stock options)[25] — a conduit à une recherche de la maximisation des profits[26]. De facto, de nouvelles normes de gestion se sont imposées[27] qui ont leur propre mérite (celui de la simplicité[28]) : « [A] short-term agenda has been imposed on corporation[29]. » En réalité, le capitalisme a changé de nature pour devenir patrimonial, institutionnel ou encore actionnarial, avec un seul objectif : atteindre un rendement financier[30].

Au regard de ces pratiques contestables[31], les pathologies du système néolibéral se sont peu à peu révélées. Les cas d’Enron ou de WorldCom ont contribué à une prise de conscience majeure des conséquences d’une action des dirigeants orientée à court terme (action allant parfois à l’encontre même de la gouvernance d’entreprise)[32], voire à une remise en cause de la légitimité de l’entreprise en tant que telle. Il a fallu repenser le rôle de cette dernière pour regagner la confiance des parties prenantes. Déjà fortement présente dans la doctrine, la responsabilité sociale des entreprises (RSE) s’est positionnée en tant que solution à ces problématiques. Dans un contexte d’économie financiarisée encore bercée par des normes souples, la RSE s’est intégrée dans ce modèle non contraignant. Peu à peu, la primauté actionnariale a ouvert la porte à des engagements volontaires des entreprises prenant en considération les intérêts des parties prenantes et intégrant des préoccupations sociales et environnementales dans les processus décisionnels, tout en dépassant les obligations légales qui s’imposaient déjà aux entreprises[33]. Dans le même temps, les investisseurs ont adopté une vision élargie de l’économie et ont intégré une dimension non marchande échappant a priori à l’économie[34] dans leurs décisions financières[35]. Cet objectif de création de valeur pour l’ensemble des parties prenantes avait pourtant déjà été consacré par la jurisprudence canadienne avant que survienne la crise[36]… mais sans doute n’a-t-elle pas été assez entendue. Pourtant, l’entreprise se responsabilise aujourd’hui[37] et tente de répondre aux préoccupations exprimées par les parties prenantes[38]. Sa finalité se trouve redéfinie (bien au-delà du droit[39]), et la responsabilité des administrateurs évolue en même temps. Celle des actionnaires, notamment en matière de RSE, s’invite aussi de plus en plus dans les discussions[40]. À l’image des concepts élaborés par Jacques Defourny et Marthe Nyssens, la financiarisation a mené à la confrontation entre une économie « arrivée », s’intéressant au rendement financier, et une économie « arrivante », portée par la finance sociale[41], ses innovations et son ambitieux objectif d’effet positif pour la société et les parties prenantes[42].

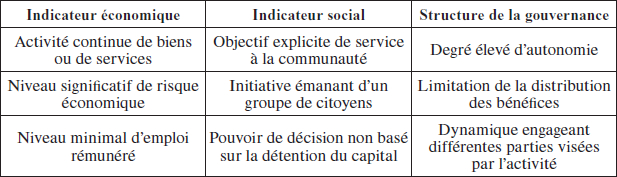

Durant les trois dernières décennies, la financiarisation a donc transformé l’entreprise[43]. Une gouvernance guidée par les nombres s’est imposée graduellement[44]. Plutôt qu’une crise conjoncturelle, il faut entrevoir une crise structurelle qui amène à repenser les modèles d’affaires et le système socioéconomique dans sa globalité[45]. En effet, l’intégration des préoccupations extrafinancières sur la base d’une démarche volontaire des entreprises n’a pas eu l’effet escompté. Les grands enjeux sociaux et environnementaux n’ont su trouver de réponses efficaces, et le manque d’éthique des entreprises a refait surface dans leurs gouvernances. Malgré un retrait de l’État, les autorités publiques ont dû réglementer la RSE[46]. Par exemple, la France a adopté des lois en matière de divulgation extrafinancière des entreprises cotées et non cotées[47], et elle a mis en place un devoir de vigilance[48]. Le Canada a récemment fait évoluer sa jurisprudence au travers de décisions symboliques[49], ce qui a ainsi remis en question son statut de paradis judiciaire des grandes entreprises[50]. Se multiplient parallèlement les recommandations et les guides sur la nature des informations que devraient divulguer lesdites entreprises[51]. Pourtant, les recours offerts aux parties prenantes qui pourraient être lésées par un manquement à des engagements volontaires sont peu dissuasifs envers les dirigeants et les administrateurs qui ne les respecteraient pas. Pour démontrer son engagement et sa vocation, une entreprise qui souhaite dépasser ses obligations fiduciaires, tout en réalisant des profits, peut se tourner vers une solution nouvelle : l’entreprise à mission sociétale[52]. Nées en Europe dès la fin du xxe siècle, ces sociétés par actions à but pourtant lucratif ont pour particularité d’inscrire dans leurs statuts juridiques une mission sociale. Désignées aussi par les expressions « société à objet social étendu[53] » ou « entreprise à mission[54] », ces sociétés ont une vocation qui n’est plus uniquement de verser des dividendes. En vue de parvenir à accomplir leur mission, elles écartent les principes du capitalisme contemporain pour laisser place à des considérations sociales, économiques et de gouvernance qui évoquent, par exemple, la constitution de réserves impartageables, un niveau significatif de risque économique et une gouvernance participative[55] :

[À cette fin,] les résultats financiers dégagés doivent être partagés équitablement entre les différentes parties prenantes. Les objectifs financiers ne doivent pas être atteints par de la spéculation sur les marchés financiers, mais par le financement de l’économie réelle. Pour résoudre les conflits d’agence, leur gestion repose sur les principes fondamentaux de transparence et de gouvernance[56].

Progressivement, l’entreprise à mission sociétale prend sa place dans l’économie. Après avoir séduit la Belgique, l’Angleterre et la France, elle a atteint le continent nord-américain. Tant aux États-Unis qu’au Canada, elle a su convaincre certains législateurs. Outre qu’elles offrent aux entrepreneurs une chance de se protéger contre une éventuelle crise, les entreprises à mission sociétale (et les instruments de la finance sociale) connaissent une croissance supérieure à celles du secteur privé[57].

Les entreprises à mission sociétale ne peuvent être pensées isolément. Alors que la financiarisation de l’économie avait pour objet une accumulation du capital, la finance sociale et ses acteurs cherchent à maîtriser les mécanismes financiers en vue d’atteindre un certain rendement social, dont le capital pour l’investisseur est plus symbolique que monétaire, voire plus expressif qu’utilitaire[58]. La recherche de rendement social devient alors impérative pour apporter de la viabilité au nouveau modèle économique qui émerge. Ses caractéristiques favorisent une stratégie à long terme des entreprises de la finance sociale, à l’inverse de la « dictature des actionnaires » et du retour rapide sur investissement[59]. Cette finance, également appelée « positive », cherche à créer de la valeur pour la société et pour l’ensemble des parties prenantes à travers des investissements à portée sociale et environnementale qui influent sur la gouvernance et l’éthique du capitalisme afin de construire un capitalisme dit « patient[60] ». C’est dans ce débat que l’investissement à impact social (impact investing) et le contrat à impact social (social impact bonds) apparaissent. L’objectif de notre étude est non seulement d’éclairer sous l’angle juridique de nouveaux concepts (entreprises à mission sociétale, contrats à effet social, investissements à impact social, engagement actionnarial, etc.), mais encore de proposer une relecture de notions plus connues que l’on pensait bien établies (finalité de l’entreprise, investissement socialement responsable, etc.). Notre article trace ainsi un portrait des évolutions récentes, ainsi que de celles qui sont actuellement discutées, en y apportant un regard critique. La comparaison des positions réglementaires entre l’Amérique, l’Europe et certains de ses États (France et Royaume-Uni notamment) offre des éléments de réflexion précieux pour le législateur canadien sur la pertinence de sa position actuelle et la nécessité de faire évoluer le paysage juridique afin d’apporter une réponse appropriée à la financiarisation.

Le monde de l’entreprise est en plein questionnement sur sa raison d’être : « Si l’on définissait l’entrepreneur de manière plus large, nous pourrions changer le visage actuel du capitalisme, et résoudre les problèmes sociaux et économiques dans le cadre du libre marché[61]. » Après les multiples remises en question provoquées par une financiarisation non régulée, l’urgence est aujourd’hui celle d’une transformation profonde de la gouvernance d’entreprise et des modèles d’affaires[62]. En parallèle, la RSE, longtemps laissée aux mains du marché et de son autorégulation, se judiciarise progressivement[63], même si le chemin se révèle encore long. Le droit est sollicité en vue d’offrir aux entrepreneurs des outils pour mener à bien leur mission et mettre à profit les mécanismes financiers traditionnels dans le but d’avoir une incidence positive sur la société : « Si le mouvement général des sociétés développées a poussé à son paroxysme la logique de l’homo economicus, il est impératif de s’interroger sur l’avenir éthique de nos sociétés et de replacer l’Homme et l’Humanité au centre des valeurs de la Société[64]. » Dans ce contexte, l’entreprise à mission sociétale donne aux entrepreneurs sociaux un véhicule innovant, qui soulève néanmoins des incertitudes juridiques (partie 1). Une évaluation des résultats obtenus ou à atteindre est nécessaire pour rendre des comptes aux investisseurs. Cependant, elle repose sur des indicateurs parfois peu adaptés à de tels enjeux. Pour accéder au financement, les entrepreneurs sociaux ont dû innover. Le contrat à impact social, qui connaît de plus en plus de succès et qui est progressivement reconnu par les législateurs dans le processus de modernisation de l’économie vers des pratiques responsables, illustre cette innovation[65]. Il en va de même de l’investissement à impact qui permet de réorienter l’investissement en faveur de projets sociétaux et qui s’inscrit dans une perspective à long terme (partie 2). Nous conclurons nos propos en rappelant que le droit des sociétés par actions et des marchés de part et d’autre de l’Atlantique innove et favorise l’émergence d’une financiarisation sociale avec pour coeur la RSE.

1 L’entreprise à mission sociétale : véhicule privilégié de la finance sociale

Afin de pallier la séparation entre le secteur lucratif et le secteur non lucratif, l’entreprise à mission sociétale s’impose comme une alternative prometteuse en Europe (1.1) et en Amérique du Nord (1.2). L’entreprise à mission sociétale, par sa finalité et son intégration d’enjeux nouveaux, s’éloigne en effet des considérations financières ayant longtemps dominé la philosophie entrepreneuriale. Dans ce contexte, le débat entourant l’intérêt social des entreprises a refait surface au sein d’une doctrine depuis longtemps divisée sur le sujet (1.3).

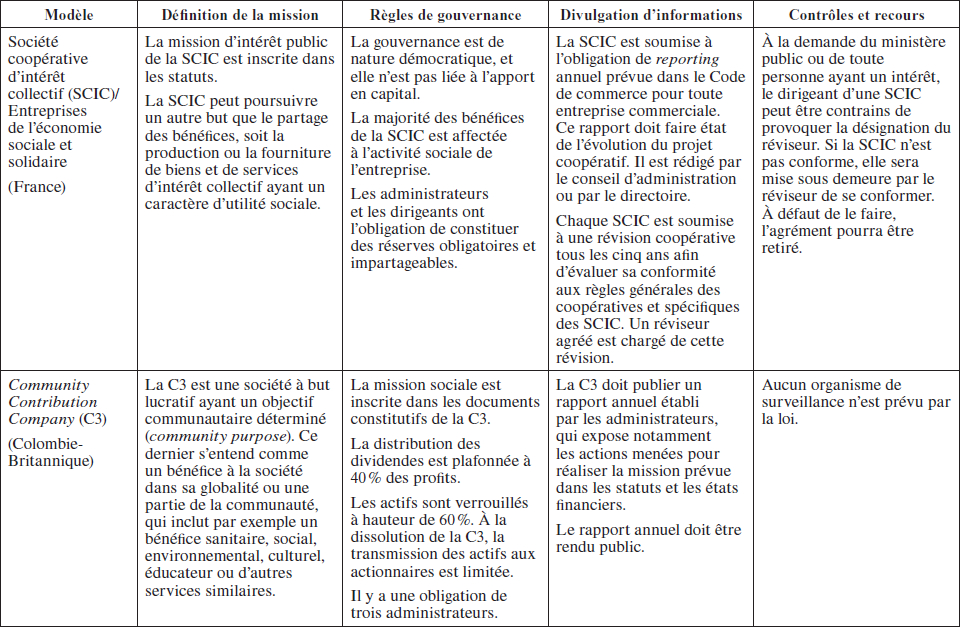

1.1 Les modèles européens de l’entreprise à mission sociétale

L’entreprise à mission sociétale est d’abord née en Belgique en 1995. La société à finalité sociale (SFS) a vu le jour alors qu’un vide juridique persistait entre les secteurs lucratif et non lucratif. Consacrée dans le Code des sociétés, cette structure est une modalité organisationnelle pour toutes les formes d’entreprises. Afin de combler l’interdiction d’activité lucrative des associations, la SFS propose le meilleur des deux mondes aux entrepreneurs. À partir de ce modèle juridique, les chercheurs du réseau consacré à l’émergence de l’entreprise sociale (EMES) ont mis au point une catégorisation de l’entreprise sociale. Trois indicateurs sont nécessaires à cette qualification (voir le tableau 1).

Tableau 1

Les indicateurs de l’organisation d’économie sociale et solidaire

L’innovation réside principalement dans l’inscription statutaire de la mission sociale de l’entreprise. Avec cette inscription, l’entreprise à mission sociétale oriente son objet social vers des objectifs autres que le retour sur investissement. Au Royaume-Uni, dans un contexte où la culture du « sans but lucratif » (nonprofit) est bien ancrée dans l’économie, la société d’intérêt communautaire (community interest company ou CIC) a été créée en 2005 par une modification apportée à la Companies Act of 2004[66]. Cette société à mission sociétale trouve son fondement dans le droit des sociétés par actions, puisque la CIC doit revêtir soit la forme d’une société par actions, soit la forme d’une société à responsabilité limitée par garantie. Pour contrôler la mission d’intérêt général qu’elle doit poursuivre, la CIC est soumise au CIC Regulator (The Office of the Regulator of Community Interest Companies). La CIC est considérée à l’heure actuelle comme la forme à mission sociétale la plus solide d’Europe[67]. En France, c’est en 2001 que le législateur a reconnu une possibilité identique avec la société coopérative d’intérêt collectif (SCIC). Grâce à la réforme en 1947 de la Loi sur les coopératives[68], une société anonyme ou une société à responsabilité limitée peut se constituer en SCIC. Les règles de gouvernance ont été adaptées pour consacrer le principe « Un homme, une voix » malgré une pondération des voix dépendant de la qualité et de la contribution des associés à l’activité de la structure[69]. La gouvernance de la SCIC est avant tout partenariale : elle octroie une place aux parties prenantes dans la prise de décisions[70]. Avec la législation propre à l’économie sociale et solidaire de 2014 ainsi que la création de l’agrément « Entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS)[71] », les entreprises lucratives sont de plus en plus reconnues comme des acteurs de la socialisation de l’économie et de l’investissement en France[72]. À ce titre, les récentes discussions sur le sujet montrent clairement une volonté politique d’élargir le rendement au-delà du retour financier. Le projet de loi français du Plan d’action pour la croissance et la transformation de l’économie déposé en 2018 a pour objet de contrer les effets de la financiarisation avec l’avènement des sociétés à mission[73]. Ces évolutions traduisent la nécessité de repenser la finalité de l’entreprise, impératif d’autant plus important que le cloisonnement des branches du droit a conduit à une neutralisation de l’intérêt de certaines parties prenantes[74] et à une prise en considération insuffisante des objectifs sociaux et environnementaux.

1.2 Les modèles nord-américains de l’entreprise à mission sociétale

Plus récents que leurs homologues européens, des modèles d’entreprises à mission sociétale nord-américaines ont été récemment mis en place[75]. S’ajoutant au B Lab (organisation privée sans but lucratif), la certification B Corp permettait déjà aux entreprises d’inscrire une mission sociale dans leurs statuts pour faire apparaître les préoccupations extrafinancières dans les décisions d’affaires. La philosophie de cette association sans but lucratif est la suivante : « power of business [can] solve social and environmental problems[76] ». La B Corp reflète la volonté d’individus qui ont essayé d’apporter une réponse à un vide juridique, et ce, pour rediriger les capitaux vers des projets en rapport avec l’effet social. Les États américains se sont intéressés à cette nouvelle voie de l’entrepreneuriat. En 2010, le Maryland a adopté la benefit corporation[77], structure juridique fortement inspirée de la certification B Corp. La finalité de l’entreprise est de générer du « general public benefit[78] » par l’entremise d’un ou de plusieurs bénéfices publics. Les parties prenantes sont intégrées dans le processus décisionnel, malgré leur manque de recours juridiques directs contre les administrateurs[79]. À l’été 2013, l’État du Delaware a opté pour ce modèle[80], ce qui a contribué au succès qu’a connu par la suite la benefit corporation[81]. Toutefois, le modèle d’entreprise à mission sociétale est peu flexible. Lorsque l’entrepreneur choisit cette forme sociétaire, il doit se conformer à plusieurs exigences. Mais, l’obligation de prise en considération des parties prenantes ne fait peser sur les administrateurs qu’une obligation de moyens[82]. Comme tous les modèles, la benefit corporation est soumise à une obligation de divulgation extrafinancière. Toutefois, à l’inverse de la société à finalité sociale (social purpose corporation), autre forme d’entreprise à mission sociétale américaine consacrée par la Californie, seul État américain à avoir choisi cette structure, l’unanimité des actionnaires est requise pour modifier la mission statutaire de cette entreprise. La social purpose corporation présentant des règles de gouvernance moins strictes, la protection de la mission sociale y est donc moins forte que dans la benefit corporation. En ce sens, la prise en considération des parties prenantes n’est pas une obligation, mais seulement une possibilité pour les administrateurs et les dirigeants ce qui leur permet de s’écarter de l’objectif de rentabilité financière. Pour une modification des statuts, l’accord des deux tiers des actionnaires est requis[83].

Certaines provinces canadiennes se sont inspirées de leur voisin du sud pour bâtir leurs propres modèles d’entreprise à vocation sociale[84]. À l’instar du Delaware, la Colombie-Britannique a opté en juillet 2013 pour la société à contribution communautaire (community contribution company ou C3) en modifiant la Business Corporations Act[85]. La C3 a trois caractéristiques majeures qui la différencient des formes de sociétés à but lucratif traditionnelles : l’importance d’un objectif communautaire, la restriction au versement de dividendes et le verrouillage des actifs. L’objectif du législateur était de limiter les retours financiers sur investissement. Le ministre des Finances a alors affirmé que, au-delà du bénéfice public que devait engendrer la C3, la loi entendait limiter le rendement financier des investisseurs[86]. La Nouvelle-Écosse est la seconde province à avoir fait ce choix d’entreprise. En 2016, la Community Interest Companies Act[87] a institué la CIC selon un régime analogue à celui de la C3. La nouveauté réside dans la création d’un organisme de régulation. En effet, la Nouvelle-Écosse a mis au point un registre des sociétés d’intérêt communautaire (registrar of community interest company) chargé d’admettre les entreprises à ce statut, de surveiller le respect de ses obligations et de sanctionner, par une dissolution judiciaire, les entreprises qui ne se conformeraient pas aux exigences réglementaires[88]. Récemment, la Colombie-Britannique a fait un pas supplémentaire en faveur d’un nouveau modèle d’entreprise à mission sociétale en déposant en mai 2018 un projet de loi (Bill M 216) consacrant une structure proche de la benefit corporation américaine : la benefit company[89]. Alors qu’une restriction au versement de dividendes et un verrouillage des actifs s’ajoutent à la définition d’une mission plus inclusive dans le modèle de la C3, aucune disposition équivalente ne figure dans le projet de loi qui impose essentiellement la définition d’une mission ouverte à la société par actions.

Divers modèles d’entreprises à mission sociétale émergent donc dans la législation des États. Ces entreprises doivent assumer une double vocation inédite dans le monde entrepreneurial traditionnel : avoir une activité lucrative, tout en limitant la distribution de dividendes, et ce, pour servir une politique de réinvestissement d’une partie des profits dans une mission sociale. Alors que les conceptions capitalistes de l’entreprise avaient tendance à s’opposer à une conception à long terme, désormais, l’entreprise se pérennise et se responsabilise. La loi, en permettant la constitution des entreprises sociales et en prévoyant une limitation de la distribution des bénéfices, s’inscrit dans une logique contraire à celle de la financiarisation. Plus que jamais, les mécanismes financiers sont utilisés pour produire non pas du profit, mais de la valeur « sociale » qui fait ressentir ses effets positivement sur la communauté. La théorie du contrat social[90], qui accorde un rôle économique et social à l’entreprise, avait déjà légitimé les obligations de RSE[91] : ce contrat trouve maintenant un champ d’application nouveau. Afin d’optimiser leur poids social, les acteurs de la finance sociale mobilisent désormais les instruments financiers traditionnels en les orientant vers une nouvelle vocation extrafinancière.

1.3 La redéfinition de la finalité de l’entreprise

Les entreprises à mission sociétale remettent en cause les acquis du droit des sociétés. Ainsi, la conception « capitaliste » de l’intérêt social, qui pouvait se prévaloir de la finalité originelle de la société commerciale historiquement conçue comme un instrument de rassemblement des capitaux[92], change progressivement[93]. Notion fondamentale des sociétés, l’intérêt social est la boussole des administrateurs et des dirigeants pour prendre leurs décisions d’affaires et du juge pour trancher les intérêts en présence et apprécier l’excès ou le détournement de pouvoirs entachant une décision[94]. Les tribunaux et une partie de la doctrine se réfèrent à une conception plurielle de l’intérêt social[95] et en font un vecteur de la RSE[96]. Rappelons que la société par actions n’est pas qu’un pur produit financier, car elle fournit une armature juridique à l’entreprise[97], des résultats desquels dépend la possibilité de distribuer des revenus sous la forme de dividendes ou autrement[98]. Bien que l’entreprise en tant que telle n’existe pas en droit[99], ou si peu[100], cette autre financiarisation (et les nouvelles préoccupations qu’elle place en son centre) entraîne une redéfinition de sa finalité[101].

Alors qu’aux États-Unis la jurisprudence a reconnu une place centrale aux actionnaires[102] et que la France semble avoir cristallisé sa conception dans un code civil quasi intouchable, cette vision est peu à peu rejetée[103]. Aux États-Unis, l’affaire Smith Manufacturing v. Barlow[104] démontre que les juges avaient déjà compris dès 1953 que le but de l’entreprise était de prospérer à long terme et que, en ce sens, les actionnaires devaient tenir compte de cette réalité. Une telle vision a été réaffirmée par les juges de la Cour du Delaware dans l’affaire Crédit Lyonnais Bank Nederland N.V. v. Pathé Communications Corp. Ils ont considéré que les devoirs des dirigeants imposent une obligation envers la communauté d’intérêts qui soutient l’entreprise[105]. De plus, les juges, au-delà du fait de ne jamais avoir sanctionné une décision faisant primer les parties prenantes au détriment des actionnaires, ont admis que des objectifs à long terme s’imposent devant des décisions court-termistes hasardeuses[106]. Certains experts relèvent finalement que « directors’ supposed duty to “maximize” shareholder wealth is a toothless one. No courts actually require management to maximize shareholder wealth[107] ». En France, les juges ont aussi rendu quelques décisions intéressantes, même si elles demeurent peu nombreuses. Dans l’arrêt Fruehauf de 1965[108], l’intérêt de l’entreprise ne protège pas seulement les intérêts catégoriels, mais aussi ceux de la société elle-même en ce qui concerne sa pérennité, sa stabilité et son bon fonctionnement[109]. Bien que cet arrêt soit demeuré isolé[110], le débat français sur l’intérêt social ne rejette pas la conception élargie[111]. À titre d’illustration, le professeur Jean-Jacques Daigre voit dans l’intérêt social « l’intérêt supérieur de l’entreprise dépassant les intérêts catégoriels de tous ses membres[112] ». Comme le précise François-Guy Trébulle, « valeur actionnariale contre responsabilité sociale de l’entreprise, le choc est frontal et assumé, mais certains dessinent les contours d’une voie médiane accordant une place centrale à la société prise dans la richesse de sa personnalité morale[113] ». La « troisième » voie de l’économie est prise de plus en plus au sérieux par les États, ainsi que le montrent les débats européens. Avec le Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) dévoilé le 22 octobre 2017, le législateur français souhaite réformer le Code civil en en réécrivant les articles 1832 et 1833 dans le but de « neutraliser ou [de] sanctionner des actes préjudiciables à la société, voire susceptibles de compromettre son existence même[114] ». De l’autre côté de la frontière française, en Belgique, la discussion est tout aussi vive. La décision de première instance dans l’affaire Fortis[115] et certaines positions doctrinales[116] confirment que l’assimilation de l’intérêt social à celui des actionnaires n’est pas une évidence. À l’échelon européen, la signification de l’intérêt social se révèle également source de discussions. Dès 2003, une communication de la Commission européenne sur la modernisation du droit des sociétés[117] a affirmé que le rôle des administrateurs indépendants n’était pas uniquement de privilégier la valeur actionnariale, et qu’il importait d’assurer une protection appropriée des tiers pour protéger les intérêts des actionnaires et des parties prenantes[118]. Les États membres ont suivi cette ligne de conduite et ont progressivement intégré la prise en considération de parties prenantes dans leur droit national. Un guide publié conjointement par la Confédération européenne des associations d’administrateurs (European Confederation of Directors’ Associations ou ecoDA) et la Société financière internationale (International Finance Corporation ou IFC) souligne ceci :

The role of stakeholders (employees, financiers, suppliers, local communities, and government) varies considerably across companies, sectors, and countries. In some European countries, the rights of stakeholders are enshrined in company law or other related legislation, such as codetermination and employment-protection legislation. By contrast, companies in other countries have a tradition of focusing more narrowly on the interests of shareholders[119].

Si le Canada a développé une attitude proche de celle qui règne aux États-Unis[120], la vision plurielle de l’intérêt social y est couplée à l’existence de règles protégeant les parties prenantes. D’abord, sur la base d’une jurisprudence récente, toute décision d’affaires qui occasionnerait des dommages aux parties prenantes pourrait être sanctionnée sur le fondement d’une violation au devoir de loyauté des administrateurs[121]. La Cour suprême du Canada, dans un arrêt de principe, a consacré cette vision. Dans l’affaire Magasins à rayons Peoples inc. (Syndic de) c. Wise, elle considère en 2004 qu’« il est évident qu’il ne faut pas interpréter l’expression “au mieux des intérêts de la société” comme si elle signifiait simplement “au mieux des intérêts des actionnaires”. D’un point de vue économique, l’expression “au mieux des intérêts de la société” s’entend de la maximisation de la valeur de l’entreprise » et que, « pour déterminer s’il agit au mieux des intérêts de la société, il peut être légitime pour le conseil d’administration, vu l’ensemble des circonstances dans un cas donné, de tenir compte notamment des intérêts des actionnaires, des employés, des fournisseurs, des créanciers, des consommateurs, des gouvernements et de l’environnement[122] ». Cette position jurisprudentielle a été réaffirmée et renforcée en 2008 par la décision BCE inc. c. Détenteurs de débentures de 1976[123]. Ensuite, le droit canadien connaît de nombreuses dispositions statutaires qui conduisent à sanctionner les comportements qui occasionnent des dommages aux parties prenantes[124] et il a été, à ce titre, pionnier « among the common law jurisdictions to include non-shareholder groups in the framework of corporate law[125] » au travers de l’attribution aux parties prenantes de recours tels que le recours oblique[126] ou celui en oppression (aussi appelé recours en « redressement en cas d’abus de pouvoir ou d’iniquité[127] »). Bien que dans ces cas les intérêts des parties prenantes soient reconnus a posteriori, des lacunes persistent. En effet, la Cour suprême « par omission ou inadvertance […] ne remédie pas aux lacunes de la [Loi canadienne sur les sociétés par actions] en matière de recours[128] ». L’effectivité de cette reconnaissance reste donc contestable tant les parties prenantes ne se voient pas protégées par l’existence de recours spécifiques qui leur seraient ouverts[129].

Ainsi, l’autre financiarisation conduit à repenser la conception de l’entreprise[130] et le droit des sociétés par actions (dans ses mutations contemporaines) y contribue. Ce dernier reconnaît désormais que la gouvernance d’entreprise doit établir un équilibre entre la recherche de la maximisation du retour financier au profit des actionnaires et la prise en considération de l’intérêt des autres parties prenantes[131].

2 Le rendement social attendu des instruments financiers

De nos jours, l’investissement à impact social et le contrat à impact social placent les investisseurs institutionnels devant leur responsabilité en les rendant coresponsables d’un monde économique et financier à la stabilité relative et à l’intégrité duquel ils ont un intérêt vital. Après avoir présenté le concept d’investissement à impact social et sa croissance continue au Canada et ailleurs (2.1), nous détaillerons les contrats à effet social (2.2).

2.1 L’investissement à impact social

L’investissement à impact social est apparu récemment dans la littérature et dans les pratiques. Pourtant, le concept a émergé dès les années 90. Il prendra une ampleur considérable lorsqu’en 2007 la Fondation Rockefeller l’emploiera pour inviter les leaders de la finance, de la philanthropie et du développement à générer un retentissement positif sur la société et l’environnement[132].

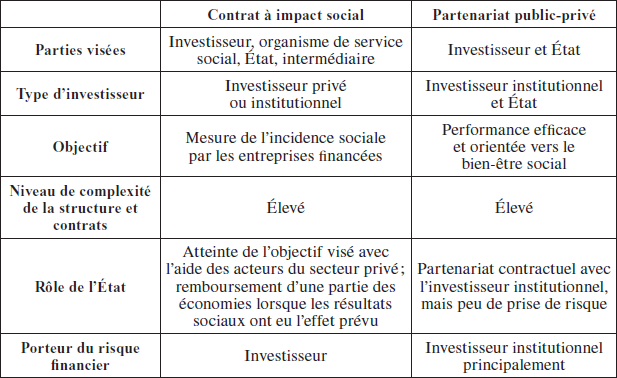

L’émergence de ces considérations a d’abord pris racine dans l’investissement socialement responsable (ISR), investissement individuel ou collectif intégrant les critères économiques, sociaux et de gouvernance[133]. L’ISR s’est métamorphosé progressivement pour devenir une véritable philosophie suivie par des institutions au poids financier non négligeable[134]. Cet investissement, dit durable ou éthique[135], a légitimé sa place dans la sphère financière en se structurant, en s’institutionnalisant et en étant notamment encouragé par les pouvoirs publics[136]. Au Québec, pendant la seule période 2013-2016, l’investissement responsable a connu une hausse de 26 %, et la finance solidaire, une progression de 32 % (voir le tableau 2)[137]. En 2016, la Responsible Investment Association a recensé un total de 2 milliards de dollars investi dans les fonds d’investissement à impact social pour le Canada[138].

Tableau 2

L’investissement responsable au Québec de 2013 à 2016

* Les montants d’actifs et d’investissements de 2013 ont été rétroactivement modifiés pour la présente édition du portrait. Nous avons reconsidéré la couverture des actifs et des investissements inclus dans notre enquête, tout particulièrement ceux provenant des sociétés d’État (Investissement Québec et Fonds d’investissement pour la culture et communication). Comme vu précédemment, la frontière entre le capital de développement et la finance solidaire est mouvante. Aussi, nous avons profité de ce nouveau portrait pour reclasser certaines institutions entre les deux composantes de l’investissement responsable, plus spécifiquement les fonds locaux de solidarité.

En tant qu’approche financière de la RSE, l’ISR n’est plus extérieur au droit[139], ce qui est à signaler tant des études démontrent que l’avenir de ce type d’investissement dépend de l’intervention gouvernementale et de la redéfinition de la régulation en ce domaine[140] : « Failing to consider long-term investment value drivers, which include environmental, social and governance issues, in investment practice is a failure of fiduciary duty[141]. » Récemment, l’Union européenne a fait part de son voeu d’aller plus loin par la voix du High-Level Expert Group on Sustainable Finance qu’elle chapeaute en proposant de clarifier les devoirs des investisseurs ainsi que de mieux embrasser l’horizon à long terme et les préférences pour la durabilité : « Explicitly linking the duties of investors to the investment horizons and sustainability preferences of the individuals and institutions they serve is key to achieving a more sustainable financial system. An EU omnibus proposal would ensure that this change takes place simultaneously across the entire investment chain[142]. »

La particularité des ISR repose sur un système d’exclusion en fonction des critères économiques, sociaux et de gouvernance. En comparaison, l’investissement à impact social a une logique plus profonde puisqu’il repose précisément sur l’objectif de résoudre les problématiques sociales et environnementales, selon la taille et la nature des investissements, mais surtout sur le retour de l’investissement prévu et le profil de l’investisseur[143]. Alors que l’ISR allait déjà au-delà des investissements classiques, l’investissement à impact social cherche à créer, volontairement et directement, de la valeur sociale selon trois dimensions : la rentabilité financière, l’effet social et le risque[144]. Considéré comme une démarche active de l’ISR, l’investissement à impact social « seek[s] opportunities for financial investments that produce social or environmental benefits[145] ». Devant les diverses définitions qui figurent dans les textes tant des universitaires que des praticiens, Anna Katharina Höchsdäter et Barbara Scheck ont mené une étude afin de clarifier cette situation terminologique :

[I]mpact investing is generally defined around two core elements : financial return ans some sort of non-financial impact. The return of the invested principal appears to be a minimum requirement. Generally, however, there are no limitations with regard to the expected level of financial return, that is, whether it must be below, at, or above market rates. With regard to the non-financial impact, impact investing is typically defined around a social and/or environmental impact. In addition, a number of definitions further require that the non-financial return be intentional and measurable or measured, respectively[146].

La progression de l’investissement à impact social est impressionnante puisque, pendant la seule période 2013-2015, il a montré une augmentation de 385 %, soit un montant total de 98 milliards d’euros[147]. Dans la sphère entrepreneuriale, ce type d’investissement traduit les engagements de RSE des entreprises commerciales traditionnelles et appuie le développement des entreprises sociales considérées comme des acteurs multidimensionnels créateurs de valeur extrafinancière[148]. En ce sens, certains dirigeants ont d’ores et déjà perçu les avantages à se concentrer sur des biens et des services sociétaux positifs[149]. Au total, 52 p. 100 d’entre eux estiment que les initiatives sur la société réduisent généralement la rentabilité, tandis que 48 p. 100 déclarent que de telles initiatives améliorent les résultats de l’entreprise[150]. Ce constat reste encourageant pour l’avenir de l’investissement à impact social, qui progresse autant dans les mentalités entrepreneuriales que dans les flux financiers, ceux-ci se redirigeant de plus en plus vers des objectifs de rendement social. La financiarisation semble ainsi perdre de son ampleur au profit d’une tentative de répondre aux grands défis du xxie siècle car, « [w]hile the explicit goal to yield a financial return differentiates impact investing from grant funding and philanthropy, the explicit focus on some level of non-financial impact delimits it from traditional investments[151] ».

Toutefois, les dix années d’existence du concept montrent encore qu’il y a des défis de taille à relever. En France, le Commissariat général à la stratégie et à la prospective souligne dans un document de travail :

-

l’insuffisance de l’intermédiation entre l’offre des investisseurs et la demande de capitaux par les porteurs de projets ;

-

le manque d’outils d’évaluation reconnus pour accroître la transparence des données ;

-

la nécessité de lever les contraintes réglementaires pour favoriser l’investissement social[152].

Par ailleurs, il faut aussi que les grands investisseurs se mettent sérieusement en mouvement[153]. La montée en puissance d’un investissement différent est liée de près à un engagement croissant en vue d’influencer le comportement d’une entreprise à moyen terme et à long terme en faisant valoir l’importance de la prise en considération des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance[154]. Or, d’après une étude de MSCI, les investisseurs institutionnels ne semblent malheureusement pas assez engagés dans la gouvernance des émetteurs. Sur les 2 000 investisseurs institutionnels sollicités par MSCI pour réaliser une étude sur l’application des règles de gouvernance, seule une centaine d’entre eux ont accepté de répondre au questionnaire. MSCI souligne que le faible taux de réponse des investisseurs suggère qu’il existe deux catégories d’investisseurs institutionnels : une minorité d’investisseurs actifs et une majorité d’investisseurs plus passifs dans la gouvernance des sociétés[155].

Une solution est cependant envisageable pour pallier ces lacunes : l’engagement actionnarial[156]. Cette approche permet à l’investissement à incidence sociale de gagner en importance chez les investisseurs. Aujourd’hui, l’engagement s’illustre plus particulièrement au sein de l’investissement socialement responsable, puisque l’investissement à incidence sociale repose sur une sélection d’entreprises en fonction de leur retentissement précis sur la société et l’environnement[157]. Sur les marchés d’actions cotées, l’engagement actionnarial est non seulement une stratégie complémentaire des pressions exercées par les investisseurs, mais il est devenu avec le temps un moyen incontournable de parvenir à obtenir des changements concrets dans l’orientation des stratégies des entreprises[158]. Le rôle des actionnaires prend à l’heure actuelle de plus en plus de place. Alors que la France a adopté récemment la loi dite « Sapin 2[159] » afin d’instaurer un vote contraignant sur la rémunération des dirigeants, deux directives européennes (2007 et 2017[160]) sont venues élargir les droits des actionnaires dans le but de favoriser l’exercice du droit de vote, de leur donner davantage d’informations et de pouvoir, et de développer les interactions entre une société donnée et ses actionnaires[161].

2.2 Le contrat à impact social

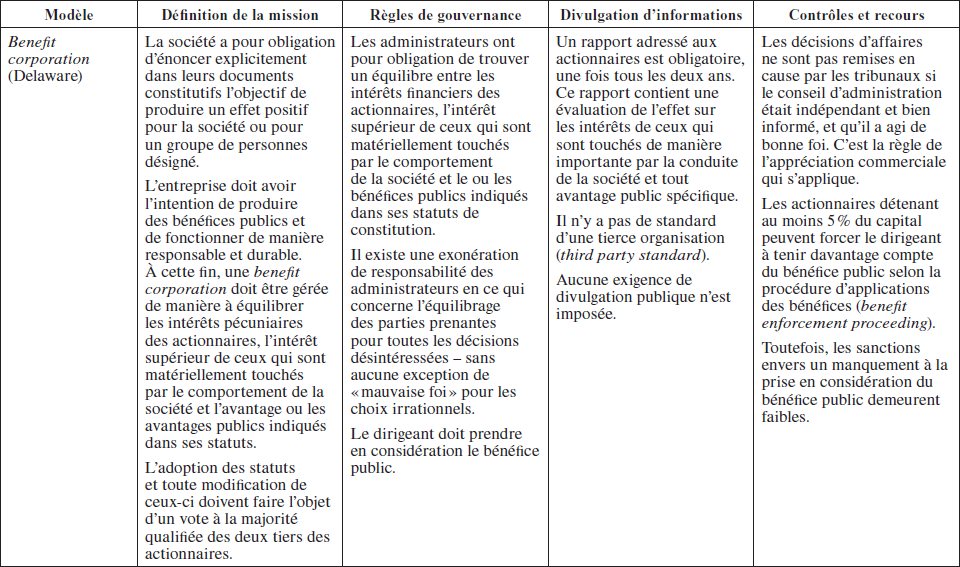

Depuis leur création en 2010 au Royaume-Uni, les contrats à effet social (CIS)[162] (social impact bonds[163]) ont permis de faire émerger d’audacieux projets. Par exemple, dans le projet de la prison Peterborough, les capitaux privés ont permis au gouvernement britannique de créer un service de réinsertion des délinquants purgeant de courtes peines dans un contexte de réforme massive du système judiciaire et carcéral[164]. À la fin du mois de juillet 2017, le projet a été qualifié de succès[165]. Cet instrument se définit comme « an innovative financing mechanism in which governments or commissioners enter into agreements with social service providers, such as social enterprises or non-profit organisations, and investors to pay for the delivery of pre-defined social outcomes[166] ». L’investissement de capital est alors utilisé pour répondre à un besoin social dont l’État s’est dessaisi au profit du secteur privé et pour résoudre l’asymétrie croissante entre l’augmentation des obligations gouvernementales et la stagnation des fonds publics[167]. Un tel outil a plusieurs avantages. « Les investisseurs peuvent profiter de manière financière, tout en collaborant au bien-être de la société […] les diverses communautés peuvent en tirer avantage par les progrès sociaux réalisés […] [et] cette méthode de financement permet aux organismes de bienfaisance et aux OBNL d’avoir un accès aux marchés de capitaux », tandis que les contrats à effet social, « s’ils parviennent aux résultats escomptés, permettent la réalisation d’économies au profit des diverses structures gouvernementales[168] ». Les investisseurs ont ainsi entre leurs mains le pouvoir de prévoir des projets à long terme, ce que les gouvernements peinent parfois à garantir. L’avantage majeur pour les institutions publiques réside d’ailleurs dans le fait qu’un contrat à impact social n’est pas une dette publique (public debt) telle qu’elle est couramment appelée dans le milieu financier. En effet, une obligation au sens du terme anglais bond (comme dans l’expression social impact bond) signifie généralement qu’une entreprise ou un organisme public collecte des fonds propres en émettant des titres négociables alors nommés « dette publique » (public debt)[169]. Ce n’est pas le cas avec le contrat à impact social, puisque ce capital de risque est fondé sur un partenariat multipartite[170]. Au Canada, la Saskatchewan est la première province à avoir opté pour ce type de financement[171]. Pour sa part, l’Ontario a mis en place un projet pilote dont elle a tiré quelques enseignements, notamment la grande complexité des enjeux (qui a altéré la fiabilité du projet) et le manque d’accessibilité et de disponibilité des données (qui a empêché de bien connaître les répercussions du projet[172]). Ces constats n’ont pas freiné pour autant l’élan des contrats à effet social, ceux-ci étant désormais présents au Manitoba[173]. D’une façon générale, les contrats à effet social connaissent un essor dans le monde (voir la figure).

Depuis 2010, 108 contrats à effet social ont permis de collecter jusqu’à 400 millions de dollars, et ce, dans 24 pays[174]. Leur succès a même convaincu de leur pertinence les experts de la Commission de haut niveau sur l’emploi en santé et la croissance économique qui proposent dans leur rapport de recourir à ce mode de financement pour les réformes à venir[175].

Figure

Le lancement des contrats à effet social : Royaume-Uni et reste du monde

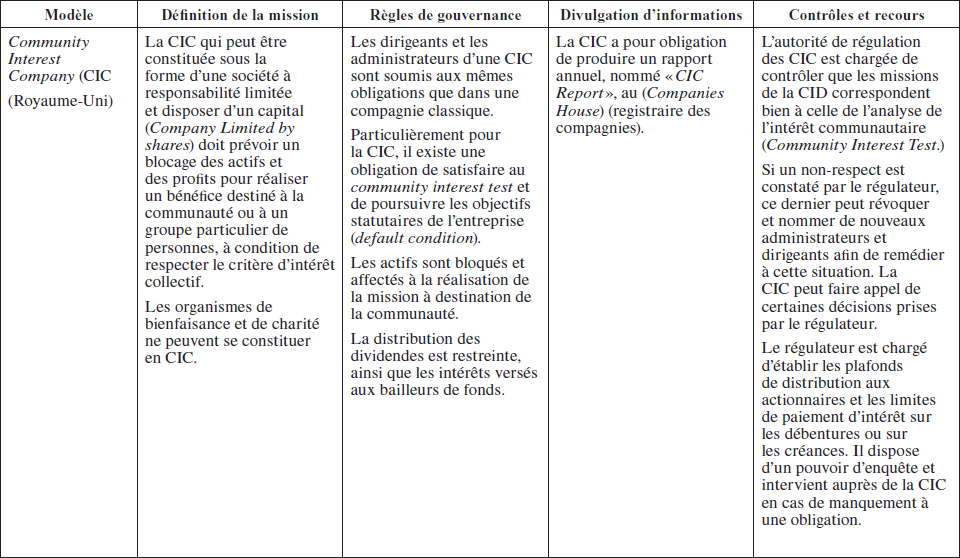

La forme juridique des contrats à effet social nécessite un éclairage. Alors que ces derniers sont souvent qualifiés de partenariat public-privé (PPP), ils reposent pourtant sur une construction différente (voir le tableau 3). En effet, dans un PPP, l’institution publique endosse le rôle de partenaire contractuel principal envers le partenaire privé, et ils partagent alors ensemble les risques associés au projet[176]. Dans un contrat à impact social, l’institution publique ne supporte aucun risque financier en cas d’échec dudit contrat et transfère ainsi les risques à l’investisseur privé.

La qualification fiscale des contrats à effet social laisse planer certains doutes. Voici ce que mentionne Orly Mazur :

SIB [Social Impact Bonds] have the potential to provide an additional source of capital to finance critical social services. However, the current law creates substantial tax uncertainty for potential SIB investors. With respect to private investors, this uncertainty primarily arises because a SIB arrangement does not clearly constitute debt or equity, but instead is a hybrid instrument that contains debt, equity and charitable features[177].

La porte est aujourd’hui ouverte pour les gouvernements. Au niveau financier, ils peuvent envisager d’améliorer l’attractivité des contrats à effet social en modifiant le régime fiscal applicable et en offrant un système de subvention approprié[178].

Tableau 3

Synthèse comparative entre un contrat à impact social et un partenariat public-privé

Ce tableau est inspiré de celui figurant dans T. Holtfort, A. Horsch et M. Oehcmichen, préc., note 165, aux pages 167 et 168.

Devant le succès des contrats à effet social, les critiques apparaissent en parallèle de leur progression dans les pratiques et dans la littérature. Certains vont même jusqu’à qualifier ces contrats d’« arnaque », d’« innovation capitaliste conçue pour ponctionner la richesse sociale » ou encore de « nouveau type de fraude institutionnalisée[179] ». À l’heure actuelle, rien ne peut prédire si les contrats à effet social deviendront une nouvelle niche fiscale[180]. Il est évident qu’une réticence envers un nouveau mécanisme fondé sur des bases capitalistes rappelle les dérives que peut connaître ce type de flux de capitaux. Les contrats à effet social demeurent cependant un moyen financier de parvenir à la résolution de problématiques sociales en offrant un mécanisme novateur répondant à des problématiques qui persistent. Bien que la privation du secteur public représente un risque évident, la réalité est telle que les problématiques sociales se poursuivent et qu’une pluralité d’acteurs privés tentent d’y répondre par l’entremise de l’innovation[181]. À travers la collaboration d’acteurs variés, les mécanismes capitalistes sont utilisés maintenant aux fins de la finance sociale et contrent l’effet massif de la financiarisation sur la société.

Conclusion

Depuis dix ans, la financiarisation a été décriée : d’ailleurs, elle se trouve au coeur même des récentes crises économiques et financières qui ont ébranlé la planète en ce début de millénaire[182]. Parmi ses effets, elle engendre le court-termisme qui est porteur de nombreux risques soulignés dans le rapport du professeur John Kay produit en 2012 à la demande du ministère britannique de l’Industrie :

Short-termism in business may be characterised both as a tendency to under-investment, whether in physical assets or in intangibles such as product development, employee skills and reputation with customers, and as hyperactive behaviour by executives whose corporate strategy focuses on restructuring, financial re-engineering or mergers and acquisitions at the expense of developing the fundamental operational capabilities of the business[183].

La financiarisation pose également la question de la place du droit dans l’économie… et mutatis mutandis de celle de l’État (et aussi des instances internationales)[184].

De son côté, le droit est en marche et se modernise autour d’une autre financiarisation de nature plus sociale[185]. Celle-ci est portée par une économie sociale qui entend établir les bases d’une transition en vue d’abandonner le capitalisme outrancier et l’économisme[186]. Devant la dictature du court-terme, sur laquelle la finance moderne est actuellement polarisée, l’adaptation du droit à l’économie « arrivante » constitue une solution de rechange sérieuse pour éviter un statu quo préjudiciable et réformer un capitalisme devenu injuste et inhumain. Rappelons cette observation sur le droit des sociétés par actions fait par les professeurs Paul Le Cannu et Bruno Dondero :

Le droit positif édifie […] une hiérarchie des intérêts, les apporteurs de capitaux étant au sommet ; plus on apporte, plus on reçoit de pouvoirs (en principe). La difficulté vient du fait que les arbitrages sont difficiles et que les outils juridiques sont très imprécis, voire inexistants sur des questions de très grande importance, comme celle des « licenciements boursiers » ou des acquisitions « à effet de levier », qui maltraitent la collectivité humaine au bénéfice du rendement des actions et, plus largement, de l’investissement[187].

La lecture du phénomène de la financiarisation à travers le prisme du droit des sociétés par actions et des marchés démontre des avancées du droit pour responsabiliser les entreprises et met en lumière des défis auxquels il doit faire face. Il faut ici considérer que « le problème fait […] partie de la solution[188] », ce qui signifie que la crise est celle de la finance et du système néolibéral dans son ensemble[189]. En effet, « [w]ith social finance, impact investors put their capital behind enterprises that profitably cater to underserved populations by expanding access to critical goods and services[190] ». La main invisible d’Adam Smith[191] est encore d’actualité tant les acteurs ont été capables de se réguler et de répondre aux attentes des parties prenantes. Cependant, l’autoréglementation qui a caractérisé un effacement de l’État de l’espace économique (et la vision qui faisait de lui l’unique auteur de normes)[192] a démontré ses limites. Le droit doit être présent et il le fait de plus en plus. En réalité, le droit s’empare actuellement de la nouvelle finalité des entreprises[193] pour créer des outils innovants et il consacre ainsi une transition économique qui s’appuie sur la RSE[194], sans procéder à une inversion radicale des priorités (la « lucrativité » restant en principe l’objectif ultime de toute société de capitaux[195]). Comme le relève la professeure Mireille Delmas-Marty, « le modèle Société sans État comporte des modes de régulation autonomes, mais qui finissent toujours par être articulés avec des formes étatiques[196] ». En outre, les marchés plus ou moins appuyés (selon des pays) par l’intervention des pouvoirs publics constituent un puissant relais à cette innovation en structurant, en institutionnalisant et en encourageant l’investissement à incidence sociale. La reconnaissance juridique de ce type d’investissement contribue à dynamiser la nouvelle économie en lui permettant de repérer des entreprises porteuses de changement sur le plan social et environnemental. De manière complémentaire, les contrats à effet social démontrent que des instruments de marché différents et des manières autres d’appuyer le financement font leur apparition. Si ces contrats constituent un montage financier original, ils témoignent également de la possibilité de conjuguer logique économique et retour financier sur investissement social, tout en faisant travailler ensemble divers acteurs (investisseurs financiers, entreprises, État, etc.). Les nombreux exemples présents aujourd’hui tant aux États-Unis ou en Europe que dans les provinces canadiennes illustrent ainsi la faisabilité d’un investissement à impact social bâti sur la structure des contrats à effet social[197].

En ce qui concerne le juriste, il se doit de participer à cette manière de civiliser les processus de mondialisation en vue de placer l’entreprise devant ses responsabilités. Force est de constater qu’à l’heure actuelle il y prend part, que le regard soit tourné vers l’Amérique du Nord ou l’Europe. Les États avancent progressivement dans leur réflexion sur les problématiques que nous venons d’exposer, même si la méthode d’intervention et le rythme se révèlent différents d’un endroit à l’autre. Le droit est, en d’autres mots, le révélateur d’une mutation[198] qui se joue dans les sociétés actuelles : l’émergence d’une finance différente (de nature sociale) qui interagit avec la finance plus traditionnelle. Cette nouvelle finance ne fait que rappeler plus lointainement le principe de solidarité qui parcourt le droit[199]. Il en va ainsi au Canada où l’encadrement réglementaire de l’investissement à incidence sociale et des contrats à effet social se met progressivement en place. Cependant, le chantier n’est pas terminé, et un travail considérable reste à accomplir. À ce titre, les entreprises à mission sociétale font l’objet d’un intérêt mesuré de la part du législateur au Canada. Mis à part les changements observés en Colombie-Britannique et en Nouvelle-Écosse, ce type d’entreprise reste largement dans l’ombre et relève uniquement de la certification privée B Corp[200]. Pourtant, le temps est sans doute venu d’envoyer un signal[201]. En effet, le signal provenant de l’intervention du législateur n’est pas à négliger en ce domaine[202]. Certaines valeurs humaines qu’il vient appuyer devraient s’imposer avec vigueur[203]. La défense de ces valeurs s’avère d’autant plus importante dans un système juridique qui tend, sur le plan anthropologique, à approcher d’une vision juste des sociétés et du monde[204]… justice dont la crise démontre le besoin pressant.

L’hybridité de la finance sociale témoigne de l’innovation croissante qui cherche à diversifier les ressources[205] de ce « coeur invisible des marchés[206] ». Cependant, le droit fait plus que détourner des instruments financiers pour créer de la richesse immatérielle : il tente de répondre aujourd’hui aux besoins d’une société en « réinventant un modèle de développement » économique[207]. Le droit des sociétés par actions et des marchés est ainsi soumis à l’épreuve de la modernité[208] !

Appendices

Annexe

Synthèse comparative des entreprises à mission sociétale

Notes

-

[1]

Peyo, Le schtroumpf financier, Bruxelles, Le Lombard, 2007, p. 44.

-

[2]

Dick Bryan et Michael Rafferty, Capitalism with Derivatives. A Political Economy of Financial Derivatives, Capital and Class, New York, Palgrave Macmillan, 2006, p. 32.

-

[3]

Ce modèle apparaît dans la littérature anglo-saxonne sous l’expression shareholder value (valeur actionnariale) : voir William W. Bratton, « Enron and the Dark Side of Shareholder Value », (2002) 76 Tul. L. Rev. 1275, 1284.

-

[4]

Jean-Jacques Daigre, « La financiarisation du droit des sociétés », dans Isabelle Urbain-Parleani et Pierre-Henri Conac (dir.), Regards sur l’évolution du droit des sociétés depuis la loi du 24 juillet 1966, Paris, Dalloz, 2018, p. 61 ; Costas Lapavitsas, « Theorizing Financialization », Work, Employment & Society, vol. 25, no 4, 2011, p. 611 ; Natascha Van der Zwan, « Making Sense of Financialization », Socio-economic Review, vol. 12, no 1, 2014, p. 99.

-

[5]

Greta R. Krippner, Capitalizing on Crisis. The Political Origins of the Rise of Finance, Cambridge, Harvard University Press, 2011, p. 4.

-

[6]

Ivan Tchotourian, « Art, finance et gouvernance d’entreprise. Essai sur le tournant court-termiste de la fin du XXe siècle », R.R.J. 2015.571.

-

[7]

Grégory Denglos, Création de valeur, risque de marché et gouvernance des entreprises, Paris, Economica, 2010, p. 58.

-

[8]

Florence Palpacuer et autres, « Financiarisation et globalisation des stratégies d’entreprise : le cas des multinationales agroalimentaires en Europe », Finance Contrôle Stratégie, vol. 9, no 3, 2006, p. 165, à la page 166.

-

[9]

Jacques Attali, Pour une économie positive, Paris, Fayard, 2013, p. 40.

-

[10]

Michael Useem, Investor Capitalism. How Money Managers Are Changing the Face of Corporate America, New York, BasicBooks, 1996, p. 7. Voir aussi Thomas Clarke, International Corporate Governance. A Comparative Approach, Londres, Routledge, 2007, p. 109 et suiv.

-

[11]

Xavier Dieux, Droit, morale et marché, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 273.

-

[12]

Ben Fine, « La financiarisation en perspective », Actuel Marx, no 51, 2012, p. 73, à la page 74.

-

[13]

Simon Deakin, « The Corporation in Legal Studies », dans Grietje Baars et André Spicer (dir.), The Corporation. A Critical, Multi-Disciplinary Handbook, Cambridge, Cambridge University Press, 2017, p. 47, aux pages 52 et suiv. ; Beate Sjaefell, « Shareholder Primacy : The Main Barrier to Sustainable Companies », dans Beate Sjaefell et Benjamin J. Richardson (dir.), Company Law and Sustainability, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, p. 79, à la page 83 ; I. Tchotourian, préc., note 6, 482 et suiv. ; William Lazonick et Mary O’Sullivan, « Maximizing Shareholder Value : A New Ideology for Corporate Governance », Economy and Society, vol. 29, no 1, 2000, p. 13, aux pages 15 et 16.

-

[14]

Pour un résumé, voir Ivan Tchotourian, avec la collaboration de Jean-Christophe Bernier, Devoir de prudence et de diligence des administrateurs et RSE. Approche comparative et prospective, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, p. 208.

-

[15]

Jean-Laurent Viviani, « Investissement à impact social : une approche financière », Marché et organisations, no 31, 2018, p. 173.

-

[16]

Emmanuelle Létourneau, Gouvernance d’entreprise : aspects juridiques et pratiques, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2015, p. 232.

-

[17]

Dodge v. Ford Motor Co., 170 N.W. 668 (Mich. 1919). Cette position a notamment été réaffirmée par les arrêts suivants : Katz v. Oak Industries Inc., 508 A.2d 873, 878 (Del. Ch. 1986) ; Gans v. MDR Liquidating Corp., No. 9630, 1998 WL 294006 (Del. Ch. 1998) ; Pittelman v. Pearce, 8 Cal. Rptr.2d 359, 361 (Cal. Ct. App. 1992) ; Cont’l Ill. Nat’l Bank & Trust Co. v. Hunt Int’l Res. Corp., Nos. 7888, 7844, 1987 WL 55826, 4 (Del. Ch. 1987).

-

[18]

Mathias M. Siems, Convergence in Shareholder Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2008. Pour l’Allemagne, voir : Jeffrey N. Gordon, « Pathways to Corporate Convergence ? Two Steps on the Road to Shareholder Capitalism in Germany : Deutsche Telekom and Daimler Chrysler », (1999) 5 Columbia J. Eur. L. 219 ; Thomas J. André, Jr., « Cultural Hegemony : The Exportation of Anglo-Saxon Corporate Governance Ideologies to Germany », (1998-1999) 73 Tul. L. Rev. 69. Pour la France, voir Jean-Jacques Caussain, Le gouvernement d’entreprise. Le pouvoir rendu aux actionnaires, Paris, Litec, 2005.

-

[19]

Michael C. Jensen, A Theory of the Firm. Governance, Residual Claims and Organizational Forms, Cambridge, Harvard University Press, 2000 ; John C. Coffee, Jr., « The Future as History : The Prospects for Global Convergence in Corporate Governance and its Implications », (1998-1999) 93 Nw. U.L. Rev. 641 ; Frank H. Easterbrook et Daniel R. Fischer, The Economic Structure of Corporate Law, Cambridge, Harvard University Press, 1991 ; Eugene F. Fame et Michael C. Jensen, « Agency Problems and Residual Claims », (1983) 26 J.L. & Econ. 327 ; Michael C. Jensen et William H. Meckling, « Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure », Journal of Financial Economics, vol. 3, no 4, 1976, p. 305.

-

[20]

Gavin Kelly et John Parkinson, « The Conceptual Foundations of the Company : A Pluralist Approach », dans John Parkinson, Andrew Gamble et Gavin Kelly (dir.), The Political Economy of the Corporation, Oxford, Hart Publishing, 2000, p. 113, à la page 122.

-

[21]

Laura Horn, « The Financialization of the Corporation », dans G. Baars et A. Spicer (dir.), préc., note 13, p. 281, à la page 283 (l’italique est de nous).

-

[22]

J. Attali, préc., note 9, p. 37 et 38.

-

[23]

Yves D. Somé, « Le grand renversement. De la crise au renouveau solidaire, Jean-Michel Servet (2010), Paris, Desclée de Brouwer », Économie et Solidarités, vol. 40, nos 1-2, 2009, p. 103, à la page 104.

-

[24]

« Financialization engenders, and intersects with, shareholder value ideologies » : L. Horn, préc., note 21, à la page 284.

-

[25]

Le principal et l’agent se sont donc entendus, non seulement pour faire de la valeur boursière leur préoccupation première en favorisant des taux de profit démesurés ou des politiques d’investissement court-termistes, mais encore pour limiter la répartition de la valeur ajoutée des entreprises à leur seul bénéfice : Ivan Tchotourian, « La loi Grenelle II ou le temps de réviser la gouvernance actionnariale : propos iconoclastes d’un juriste sur l’avenir des théories économiques et financières », Revue du financier 2011.61, 66.

-

[26]

Milton Friedman, « The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits », The New York Times Magazine, 13 septembre 1970, p. 33 et 122-126.

-

[27]

Jérôme Bourdieu, Johan Heilbron et Bénédicte Reynaud, « Les structures sociales de la finance », Actes de recherche en sciences sociales, vol. 146-147, 2003, p. 3, à la page 3.

-

[28]

Jill E. Fisch, « Measuring Efficiency in Corporate Law : The Role of Shareholder Primacy », (2006) 31 J. Corp. L. 637, 644.

-

[29]

D. Bryan et M. Rafferty, préc., note 2, p. 32.

-

[30]

F. Palpacuer et autres, préc., note 8, aux pages 167 et 168.

-

[31]

La question demeure également de savoir si seul le principe de maximisation de la valeur actionnariale mérite la critique dont il a été l’objet en raison de l’accumulation des richesses qu’il permet et si la réflexion ne devrait pas être aussi poursuivie sur la manière dont la création de valeur est répartie entre dirigeants, actionnaires et parties prenantes.

-

[32]

Douglas M. Branson, « Enron – When All Systems Fail : Creative Destruction or Roadmap to Corporate Governance Reform ? », (2003) 48 Villanova L. Rev. 989 ; Jeffrey N. Gordon, « Governance Failures of the Enron Board and the New Information Order of Sarbanes-Oxley », Columbia Law and Economics Working Paper, no 216, 2003 ; Jeffrey N. Gordon, « What Enron Means for the Management and Control of the Modern Business Corporation : Some Initial Reflections », (2002) 69 U. Chicago L. Rev. 1233 ; Douglas G. Baird et Robert K. Rasmussen, « Four (or Five) Easy Lessons From Enron », (2002) 55 Vanderbilt L. Rev. 1787 ; Stuart Gillan et John D. Martin, « Financial Engineering, Corporate Governance, and the Collapse of Enron », University of Delaware Center for Corporate Governance Working Paper, no 2002-001, 2002.

-

[33]

Livre vert. Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises, Doc. COM(2001) 366 final ; Initiative pour l’entrepreneuriat social. Construire un écosystème pour promouvoir les entreprises sociales au coeur de l’économie et de l’innovation sociales, Doc. COM(2011) 682 final.

-

[34]

Cependant, le caractère non marchand d’une telle dimension n’exclut pas que cette dernière puisse avoir une influence sur la valeur d’une entreprise, comme l’illustrent les travaux sur l’effet financier de la responsabilité sociale. Pour une synthèse sur les débats dans la littérature et une conclusion établissant un lien entre performance financière et sociétale : Marc Orlitzky, « Corporate Social Performance and Financial Performance. A Research Synthesis », dans Andrew Crane et autres (dir.), The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility, Oxford, Oxford University Press, 2008, p. 113, aux pages 116 et suiv.

-

[35]

J.-L. Viviani, préc., note 15.

-

[36]

Voir : Magasins à rayons Peoples inc. (Syndic de) c. Wise, [2004] 3 R.C.S. 461, 2004 CSC 68, par. 42 ; BCE inc. c. Détenteurs de débentures de 1976, [2008] 3 R.C.S. 560, 2008 CSC 69, par. 81-83.

-

[37]

Pia Imbs, L’entreprise exposée à des responsabilités élargies, Colombelles, Éditions EMS, 2005.

-

[38]

R. Edward Freeman, Strategic Management. A Stakeholder Approach, New York, Cambridge University Press, 1984 ; Archie B. Carroll, « The Pyramid of Corporate Social Responsibility : Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders », Business Horizons, vol. 34, no 4, 1991, p. 39.

-

[39]

La tenue du Sommet mondial des groupes de réflexion économiques (International Summit of Business Think Tanks) les 17 et 18 juin 2013, sur le thème de : « L’entreprise qui transforme le monde – Relever les défis du 21e siècle », met en lumière les intenses débats dont l’entreprise est l’objet dans son rapport avec l’environnement.

-

[40]

François-Guy Trébulle, « La responsabilité sociale et environnementale (RSE) des entreprises », Gaz. Pal. 2016.hors série 2.55 :

L’actionnaire n’a pas que des droits, il a également des devoirs. Au-delà de l’analyse la plus classique, ils doivent également intégrer la responsabilité sociale et environnementale […].

Pour ce qui est des conséquences à tirer pour les actionnaires de cette évolution, peut-on considérer qu’ils auraient le devoir de demander à la société d’adopter une démarche RSE ? Il peut paraître excessif de le formuler de la sorte […] mais il apparaît bien qu’il est en effet de leur devoir de s’assurer que les risques liés à la RSE, environnementaux, sociaux et de gouvernance, en matière de droits de l’Homme ou de corruption, sont effectivement pris en compte et que des procédures adaptées permettraient de faire face à la révélation d’une ampleur significative de ceux-ci sur la situation ou les résultats de l’entreprise.

-

[41]

La finance sociale est définie comme un « investissement actif de capitaux dans des entreprises et des fonds qui produisent un bien social et/ou environnemental et (au moins) un capital symbolique pour l’investisseur. Les investisseurs d’impact cherchent à maîtriser les mécanismes du marché pour créer un impact social ou environnemental » : Groupe d’étude canadien sur la finance sociale, « La mobilisation de capitaux privés pour le bien collectif », 2010, p. 43, [En ligne], [www.mcconnellfoundation.ca/wp-content/uploads/2017/07/MobilizingFR.pdf] (11 février 2019).

-

[42]

J. Defourny et M. Nyssens, préc., note introductive, p. 57.

-

[43]

France, Assemblée nationale, Rapport fait au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la république, sur la proposition de loi Entreprise nouvelle et nouvelles gouvernances, par Dominique Potier, rapport no 544, 10 janvier 2018, p. 7 ; Claude Champaud, Manifeste pour la doctrine de l’entreprise : sortir de la crise du financialisme, Bruxelles, Larcier, 2011, p. 155 et suiv.

-

[44]

Alain Supiot, La gouvernance par les nombres : cours au collège de France (2012-2014), Paris, Fayard, 2015, p. 221 et suiv.

-

[45]

Danièle Demoustier et Gabriel Colletis, « L’économie sociale et solidaire face à la crise : simple résistance ou participation au changement ? », Revue internationale de l’économie sociale, vol. 325, 2012, p. 21.

-

[46]

En Europe, voir la synthèse de la Commission européenne, « Corporate Social Responsibility National Public Policies in the European Union. Compendium », 2014.

-

[47]

En France, les dispositions de la Loi no 2010-788 du 12 juill. 2010 portant engagement national pour l’environnement, J.O. 13 juill. 2010, p. 12905, dite Loi « Grenelle II », ainsi que la Loi no 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, J.O. 16 mai 2001, p. 7776, dite Loi « NRE », ont imposé aux sociétés de communiquer les informations relatives aux engagements RSE dans le rapport annuel du conseil d’administration. En 2014, la Directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes, J.O. L 330/1, a été transposée en France par l’Ordonnance no 2017-1180 du 19 juill. 2017 relative à la publication d’informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d’entreprises ainsi que par le Décret no 2017-1265 du 9 août 2017 pris pour l’application de l’ordonnance no 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d’informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d’entreprises. Désormais, le rapport RSE s’intitule « déclaration de performance extra-financière ». La déclaration doit contenir des informations sur le plan social, environnemental et sociétal, et certaines sociétés doivent également produire des informations relatives aux droits de la personne et à la lutte contre la corruption. Cependant, ce dispositif ne s’impose qu’aux grandes entreprises, et aux PME cotées, aux établissements publics à caractère industriel et commercial, aux sociétés par actions simplifiées non cotées et hors du secteur financier et de l’assurance de même qu’aux filiales françaises dont la société mère a déjà produit des informations de manière consolidée sont exemptées : Béatrice Héraud, « Reporting RSE : Tout savoir sur la nouvelle déclaration de performance extra-financière », Novethic, 2 octobre 2017, [En ligne], [www.novethic.fr/actualite/entreprise-responsable/isr-rse/transposition-de-la-directive europeenne-sur-le-reporting-extra-financier-ce-qui-est-demande-aux-entreprises-144778.html] (14 septembre 2018).

-

[48]

France, Assemblée nationale, « Proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre », no 924, 21 février 2017. Pour des commentaires, voir : E. Gambert et Nicolas Cuzacq, « Le devoir de vigilance des sociétés mères et des donneurs d’ordre », Actes pratiques et ingénierie sociétaire, vol. 142, 2015, p. 453-455 ; Alain Pietrancosta et Étienne Boursican, « Vigilance : un devoir à surveiller ! », J.C.P. 2015.553 ; Nicolas Cuzacq, « Le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre : Acte II, scène 1 », D. 2015.1049 ; Yann Queinnec et Stéphane Brabant, « De l’art et du devoir d’être vigilant », R.L.D.A. 2013.48.

-

[49]

Les décisions Choc v. Hudbay Minerals Inc., 2013 ONSC 1414, et Chevron Corp. v. Yaiguaje, [2015] 3 R.C.S. 69, 2015 CSC 42, rendues respectivement par la Cour supérieure de l’Ontario et par la Cour suprême du Canada, révèlent une judiciarisation des questions de RSE sur la base de nouveaux fondements juridiques.

-

[50]

Delphine Abadie, « Le Canada, paradis judiciaire de l’industrie minière », Le Devoir, 27 avril 2009, [En ligne], [www.ledevoir.com/non-classe/247622/le-canada-paradis-judiciaire-de-l-industrie-miniere] (14 septembre 2018).

-

[51]