Abstracts

Résumé

Au milieu du siècle dernier, une période fondatrice de relations entre architecture et informatique a donné lieu à la production d’espaces déracinés, conçus pour permettre le mouvement des usagers et leur apprentissage dans le monde. Mais quelques décennies plus tard, d’autres propositions architecturales semblent reposer la question de la transmission et de l’autochtonie. Pour saisir ce que nous dit la reformulation numérique de ces enjeux, il faut observer que le déplacement de l’architecture vers l’architecture informatique est surtout le déplacement d’une responsabilité : celle de la prise en charge de la mémoire, qui, dans ce glissement, quitte le champ de la visibilité. Avons-nous dès lors à penser une nouvelle responsabilité architecturale ?

Mots-clés :

- architecture,

- numérique,

- informatique,

- architecture informatique,

- apprentissage,

- transmission,

- mémoire,

- visibilité,

- computationnel,

- autochtonie,

- nomadisme

Abstract

During the middle of the 20th century, architecture and computing science shared a common and seminal history that led to the production of uprooted spaces made for users’ learning through nomadism. A few decades later though, another type of projects seems to bring back the idea of architecture as rooted and transmitting something to the inhabitant. To fully understand what is at stake here, one may notice that the shift from architecture to computer architecture is mainly a displacement of a historical responsibility towards memory. In this process, memory leaves the realm of the visible and becomes something more of a recognizable. Then do we have to think of a new responsibility for architecture ?

Keywords:

- architecture,

- computing,

- digital culture,

- computer architecture,

- learning,

- transmission,

- memory,

- visibility,

- computational,

- nomadism

Article body

NB : Les réflexions présentées ici sont issues d'un travail de doctorat en cours et non encore publié.

Cet article propose de saisir les questionnements ontologiques du numérique en faisant le pari que l'architecture nous donne à voir des représentations pertinentes de ces questionnements ; qu’elle contribue à les rendre visibles. Si l’hypothèse est juste, la méthodologie proposée est la suivante : aller regarder comment les architectes réagissent à ce qu’ils comprennent du numérique ; et quels espaces (réels ou imaginés) ils proposent, quel « habiter numérique » ils inventent.

Entre architecture et informatique : une relation de mimesis fondatrice

Ce déplacement méthodologique est permis, car il s’inscrit dans une histoire : architecture et numérique sont liés de manière puissante comme en témoigne le détournement du terme architecture lui-même pour décrire la structure d’un système informatique. Les origines de cette complicité sont à chercher dans la période de l'après-guerre. Plusieurs figures sont intéressantes. Parmi elles, il y a le cybernéticien Gordon Pask, qui a travaillé sur plusieurs projets avec l'architecte Cedric Price et qui surtout a publié en 1968 « La pertinence architecturale de la cybernétique » (Pask 1969) : il y défend l'idée de l'architecture et de l'informatique comme partageant une même épistémologie, et l’idée corollaire de l’architecture à prendre comme cadre théorique et méthodologique pour penser et construire l’informatique.

La première mention explicite du terme « architecture » dans un contexte informatique fait débat : retenons ici le jalon posé par Peter Amdahl lorsqu’il publie en 1964 l’article « Architecture du système IBM 360[1] » : l'architecture devient l'architecture d'un ordinateur. Mais à quel prix ? Le glissement sémantique n’est pas neutre, évidemment. Car, si Amdahl se déclare architecte, l'informaticien précise immédiatement son propos dans la note de bas de page : « Le terme architecture est utilisé ici pour décrire les propriétés d'un système tel que le voit le programmeur, c'est-à-dire la structure conceptuelle et le comportement fonctionnel, à distinguer de l'organisation du flux et du contrôle de données, du design logique, et de l'organisation physique ». Ainsi, si le numérique se construit en imitant l’architecture, la mimesis n’est pas une opération de reproduction, mais plutôt de détournement et de réduction : l’architecture, convertie par l’informatique, est ramenée à la structure, et non plus aux mouvements permis par cette structure.

Si l’on accepte le point de départ du numérique comme mimesis de l’architecture, il faut ensuite observer que les relations d’influence entre les deux disciplines sont réciproques ; au tour des architectes de reprendre à leur compte les déplacements opérés par les informaticiens pour questionner leur propre pratique. Un exemple fameux de ce type d’allers-retours méthodologiques est donné par le travail de l’architecte Christopher Alexander, qui a mis en place un langage de patterns architecturaux (Alexander 1977), décomposant l'architecture en éléments à assembler. Des recherches qui serviront, en retour, de base à des avancées informatiques importantes : ainsi 23 patrons de programmation informatique inspirés des patrons d'Alexander ont été mis en place par quatre informaticiens, Gamma, Helm, Johnson et Vlissides.

Revenons à l’opération de dissociation opérée par Amdahl lorsqu’il accapare la sémantique architecturale ; et comparons cela à la manière dont l’architecte français Yona Friedman décrit son projet emblématique, Spatial City, issu de ses réflexions sur les rapports entre architecture et informatique. Il en parle dans L’Ordre compliqué : le projet travaille à la disjonction entre une « structure de fond » (Friedman 2008, 101) (et c'est cela, l'architecture, pour Friedman) et des itinéraires qui ne sont « pas forcément rationalisables » (Friedman 2008, 88) et que le modèle des « mécanismes urbains », développé par l'architecte, ne peut pas saisir. L’architecte organise-t-il la séparation proposée par l'informaticien ? L'espace rationalisé (celui de l'architecture comme celui de l’architecture informatique) est là en tant qu’il permet l’irrationnel. Cela peut évoquer l’idée, abondamment commentée aujourd’hui, selon laquelle les architectures de deep learning sont supports de « parcours » neuronaux inconnus. Mais au-delà de cet exemple actuel, devrait-on voir plus largement avec Friedman une mise en forme de la proposition construite par Alan Turing (et cela dès sa thèse de Turing (1938)) – le lien fondateur entre la computabilité du monde et l'existence nécessaire d'un reste incomputable ?

Pour retracer les liens fondateurs entre les deux disciplines, il faut parler aussi de Nicholas Negroponte, architecte-informaticien et fondateur en 1969 au MIT de l’Architecture Machine Group puis du Media Lab (toujours abrité aujourd’hui par la faculté d’architecture). Negroponte, dans un chapitre de Soft Architecture Machine cherchant à penser l'architecture comme « modèle », se réfère au travail de Friedman ; il en dit : « la réponse doit se trouver dans ladite "infrastructure", un mélange de structures conceptuelles et physiques pour lequel nous avons chacun une définition différente, une interprétation différente[2] ». Ainsi voit-on une autre formulation de la dissociation proposée par Friedman : la structure (physique et conceptuelle) et l'interprétation de la structure.

Il faut par ailleurs noter, chez Negroponte et Friedman, que la disjonction qu'ils cherchent à organiser est liée à une réflexion sur le rapport de l'architecte à l'usager. Ainsi Negroponte cherche-t-il à « éloigner toujours un peu plus l'architecte (...) du processus de design[3] », car il doit s'agir de « comprendre ce que l'humain apporte au processus de design[4] ». On en a une démonstration avec le projet Architecture-By-Yourself (figure 1), co-conçu par Negroponte et Friedman à l'aide de la fameuse méthode des graphes de ce dernier : « Le but de Architecture-By-Yourself est de permettre aux gens de dessiner leurs propres maisons sans un intermédiaire humain ni un intermédiaire machine qui leur proposerait des solutions toutes faites », disent les deux hommes à propos de leur projet[5]. Ainsi, par le recours aux outils informatiques, la pratique architecturale se voit coupée en deux (opérant par là le renversement d'un paradigme accepté par la discipline depuis Alberti) : une partie hard dont l'architecture est responsable, et une partie soft rendue aux habitants – de la même manière que le programmeur Amdhal prenait en charge la structure de l'architecture informatique, et laissait à d'autres la liberté des usages. Plusieurs architectes ont creusé ce sillon, comme le déjà mentionné Cedric Price avec son projet Generator, dispositif de réorganisation permanente du site par ses habitants.

Une architecture hors-sol, mimesis de l’espace informationnel : première représentation d'un « environnement » numérique

Quelles sont les représentations architecturales, quels sont les espaces qui émergent de cette période d'échanges ? Le cas de Price est intéressant ; car, en suivant chronologiquement ses projets, on assiste à l'émergence explicite d'un espace singulier. Potteries Thinkbelt est un projet d'université nomade conçu en 1966 dans le cadre d’une démarche de réhabilitation de toute une région anglaise, et Price y fait le choix de s'appuyer sur le réseau existant d'infrastructures physiques pour y greffer les espaces nouveaux (figure 2). Ainsi le projet, s'il se dit nomade, est-il aussi accroché au sol ; et sa forme n'a d'autre choix que d'être celle de l'espace précédent. Remarquons en passant que le projet de Price inspirera d'ailleurs celui d’Archigram, Archizone, en 1970 : mise en réseau des écoles d’architecture anglaises par une infrastructure de transport. Et Cedric Price, dans le même numéro de la revue Archigram, en appelle à la fabrication d’architectures pensées pour « l’étudiant nomade[6] ».

Deux ans plus tard, Price propose le projet ATOM, infrastructure éducative pour une ville nouvelle ; mais la démarche se retourne, c'est la ville entière qui devient infrastructure technique éducative, décomposée en composants à but pédagogique. La représentation du projet, par le « plan » diagrammatique formalisé par Price (figure 3), prête à confusion : s’agit-il d’un environnement informatique ou architectural ? Les deux se confondent, et s'il reste des éléments programmatiques classiques, ils ne paraissent exister que pour être détournés en tant que points d'accès à un réseau d'information. Dans ce processus on voit surtout que, contrairement au projet Potteries Thinkbelt, le projet ATOM n'est plus dépendant d'accroches terrestres préalables ; Price met en œuvre un déracinement de son architecture. Enfin, Price propose en 1976 le projet Generator avec l'aide de l’informaticien John Frazer (figure 4). La mise en forme du projet est maintenant celle d'une trame permettant combinaisons et recombinaisons d'éléments, par les humains comme par les machines. Surtout, le déracinement du projet est cette fois abouti : la structure est détachée de toute géographie du site, l'architecture est superposée, autonome.

On retrouve cet espace idéal-type de la trame chez Friedman, dans le projet Spatial City, ainsi que dans son projet, le seul construit, du Lycée David d'Angers (figure 5) ; dans ce cas, la trame est prise, à l'instar du projet Generator, comme support pour un travail de dessin des usages par les futurs habitants. Et l’on retrouve la même figure tramée dans de nombreuses propositions célèbres, d'Archizoom à Archigram, d’Alison et Peter Smithson à Georges Candilis. On y voit, à chaque fois, ce qu'on a déjà noté avec Price : l'architecture émerge non plus en partant du sol, mais en superposant une couche, une autre « version du monde » pour parler comme Nelson Goodman (1992). Andrea Branzi, fondateur d'Archizoom, le dit d'une belle manière : il s'agissait « non plus de changer le monde (...) mais d'ajouter un plus au monde qui existe[7] ».

Que représente cette architecture, produite par des architectes se nourrissant de la cybernétique, des sciences de l'informatique, et de la culture numérique émergente ? On peut passer pour le comprendre par la figure de Marshall McLuhan, lui aussi grand penseur des liens entre architecture et informatique. Sa volonté, proche de celle exprimée par Pask, de se saisir de l’architecture comme un cadre d’élaboration de la pensée informatique a été bien documentée[8]. En particulier, il participe à la refondation du concept d'environnement, qu’il aborde dans une lettre au sociologue Edward T. Hall : « quand l’environnement lui-même est constitué de circuits électroniques et d’information, l'architecture devient le contenu d’un nouvel environnement informationnel[9] ». Et dans une autre lettre, adressée à Jaqueline Tyrwhitt (secrétaire des Congrès internationaux d’architecture moderne), il écrit : « Ma propre formulation de l'aménagement urbain est : la ville est devenue une machine enseignante[10] ».

Il y a là deux choses : d'abord, comme le sous-entendaient les ambiguïtés des espaces dessinés par Price, architecture et architecture informatique tendent à devenir un seul et même environnement. Cette convergence est celle voulue aussi par Negroponte, cherchant à réaborder l'environnement comme milieu de « cohabitation de deux espèces intelligentes[11] ». Et ce milieu hybride, à la fois technique et architectural, Friedman l'appelle, comme McLuhan, machine : « Je ne considère pas la machine "hardware" (ni même la machine "hardware + software") comme la machine. Ce que je considère comme machine, c'est uniquement et exclusivement un système contenant "la machine et moi"[12] ».

Deuxième élément à remarquer chez McLuhan et la ville comme teaching machine : cet environnement, réceptacle d'information, devient support d'un apprentissage comme processus dynamique consistant à rassembler et reconstituer les informations disséminées dans l'espace. Dans La Ville totale (1971), texte réunissant Negroponte, Friedman, Buckminster Fuller et Kenzo Tange, Negroponte dit les choses d'une autre manière : « Ma vision de la cité future est fondée sur deux phénomènes nouveaux, sans précédents ou presque, et auxquels il est donc difficile de faire face. Il s’agit de : la participation et de la connaissance, la première venant des habitants et la seconde de l’environnement construit lui-même » (Norbert Negroponte et al. 1971) : l'environnement comme contenant les traces d'une connaissance restant à révéler, à expliciter.

Il faut dire ici que beaucoup de ces éléments étaient en fait déjà présent dans les textes fondateurs de la culture numérique, ceux de Turing et de Norbert Wiener en particulier. L'apprentissage, depuis Turing, est d'abord devenu principe technique. Et Wiener, lui, a travaillé sur cette notion d'apprentissage mais en la liant plus explicitement d'une part au concept d'information, et d'autre part à celui d'environnement : « L'information est un nom pour désigner le contenu de tout ce qui est échangé avec le monde extérieur » (Wiener 2014, 50) ; pour l’homme comme pour la machine, il s’agit alors de construire une relation dynamique avec l'environnement dans lequel émerge l'information – tel est redéfini dans les grandes lignes l'apprentissage, dès le début du siècle dernier.

Revenons maintenant aux représentations architecturales mentionnées plus tôt pour les relire ainsi : la figure de la trame n'est-elle pas avant tout à saisir comme mimesis de l'espace informationnel émergeant ? Un environnement dont les qualités architecturales – uniformité, infinitude – sont celles précisément permises par les principes de la cybernétique et des sciences de l'information : ce qui dessine l'espace de la grille, c'est l'idée d'équivalence de chaque point – chaque point de la trame étant en fait un point d'accès similaire à une même information.

Ainsi l'architecture a eu, à un moment de l’histoire, la capacité de rendre visibles les supposées qualités (spatiales) d'un environnement numérique en cours de co-construction par les informaticiens et les architectes, un espace redéfini comme pur milieu d'apprentissage, hors de toute référence terrestre. Apprendre se confond avec habiter – la machine à habiter de Le Corbusier devient-elle la machine à apprendre de Turing ?

Le retour à la forme enracinée : quand l'apprentissage devient le paradigme dominant, l'architecture repose la question de la transmission

Turing, dans son célèbre article de 1950 (Turing 1950), va nous permettre de passer à l’observation d’une deuxième représentation architecturale, plus récente. L'une des questions que l'informaticien pose dans les dernières pages est la suivante : si les machines apprennent – nous y sommes –, alors l'un des défis sera : comment transmet-on, à une seconde machine, ce qu'une première machine a appris ? Nous y sommes, là aussi, cette question étant largement travaillée et commentée aujourd'hui à l'heure des algorithmes de deep learning.

Cette résurgence de la question de la transmission dans un contexte culturel et technique dominé par le principe de l'apprentissage parait, là encore, trouver une visibilité avec une nouvelle forme de production architecturale qui a émergé essentiellement à partir des années 1990.

Regardons pour cela les propositions d'architectes qui, comme Friedman ou Negroponte à leur époque, s'attachent à repenser fondamentalement leur pratique dans la culture numérique ; parmi eux, les plus emblématiques sont Greg Lynn ou Marcos Novak.

Et il s’avère plus pertinent encore de voir comment évoluent leurs propositions dans les vingt dernières années ; Lynn et Novak, dans leurs premiers projets, dessinent un espace qui a à voir avec celui précédemment décrit : un espace de lignes infinies, une trame quoique déformée. Mais progressivement, au fil des projets et jusqu'à l'aboutissement de l'embryological house (figure 6) de Lynn, l'architecture se referme sur elle-même ; et la forme qui émerge est enveloppante, parfois utérine (c'est la fameuse architecture du « blob »[13]). On peut suivre cette évolution avec Novak, du projet Warp Map (figure 7, 1988) à Data-driven form (figure 8, 1998).

On retrouve ailleurs ce déplacement d’un espace type – la trame – vers un autre – l'enveloppe archaïque et maternelle : il en va ainsi du travail de Zaha Hadid, depuis ses premières peintures reprenant les figures ouvertes des lignes et des trames, jusqu'à un récent projet souvent décrit comme évoquant les organes reproducteurs de la mère. L'espace informationnel de la grille se referme jusqu'à devenir espace formel de la mère : retour de l’information à la forme ?

Et il faut observer alors, dans le même temps, les écrits de ces architectes : la notion d'apprentissage, fondamentale pour leurs ancêtres, disparait ; tandis qu'apparait l'impératif de transmission, qu'avait pointé Turing déjà ; ainsi Marcos Novak intitule-t-il son célèbre manifeste Transmitting Architecture (Novak, s. d.).

Peut-on sans attendre poser l'hypothèse qu'à l'espace ouvert et tramé de l'apprentissage, répond un espace clos et maternel de la transmission – d'une mimesis à l'autre –, et que nous observons ici le glissement de l'un vers l'autre ? C'est ce que Hadid parait confirmer : à mi-chemin de son parcours entre les deux projets vus plus haut, la proposition de l'architecte pour le Phaeno Science Center (2001 – figure 9) parait représenter parfaitement l’étape intermédiaire du processus : la trame commence à se déformer. Friedman décrit bien ce qui se joue lors d'un paragraphe sur la mosaïque : « une mosaïque produit son effet par déformation d'une grille », commence-t-il, et cela permet d'aboutir à une « grille irrégulière qui accorde une valeur particulière à chaque emplacement » (Friedman 2008, 57). Ainsi en tordant la trame, on annule la propriété fondamentale vue plus haut et issue des recherches informatiques et cybernétiques : la propriété d'équivalence de chaque point.

Par ailleurs, d'autres exemples nous montrent non pas le glissement d'un modèle vers l'autre, mais plutôt leur cohabitation dans un même espace : c'est le cas de la « Ville Cybernétique » de Nicolas Schöffer (1969 – figure 10) : on voit d'abord d'un réseau de lignes lumineuses infinies et synonymes d'information ; mais au cœur de la ville trône un espace clos, organique : qui n'est autre que le « centre de loisirs sexuels » (Schöffer 1969).

La science-fiction, aussi, nous dit que les deux espaces types, en apparence opposés, sont l'un autant que l’autre inhérents à l'imaginaire numérique. Ainsi le terme français matrice – mais cela ne marche toutefois pas avec son équivalent anglais matrix – désigne les deux figures spatiales à la fois (au moins depuis la trilogie des soeurs Wachowski). Surtout, on peut rapporter ici la très belle illustration qu'en donne Peter Hamilton, dans la trilogie Rupture dans le réel. Il décrit d’une part les figures des Li-cylphes, créatures dont la vie est intégralement consacrée à l'apprentissage : « Une fois éveillés, ils apprennent. C'est leur finalité » (Hamilton 1999, 33). Et, dans ce but, ils sont en mouvement depuis l'instant de leur naissance et vivent sans habitat fixe ; pur espace de l'apprentissage. Mais aux Li-cylphes, Hamilton oppose un autre modèle : celui des habitats « édénistes », architectures organiques, vivantes, dans lesquelles sont littéralement fondus les corps et les esprits des ancêtres ; ainsi l'habitant vit-il à l'intérieur même de la mère (« Nous vivrons en elle » (Nicholas Negroponte 1976, 5), prédit Negroponte à propos de l'architecture-machine), et la vie devient transmission permanente.

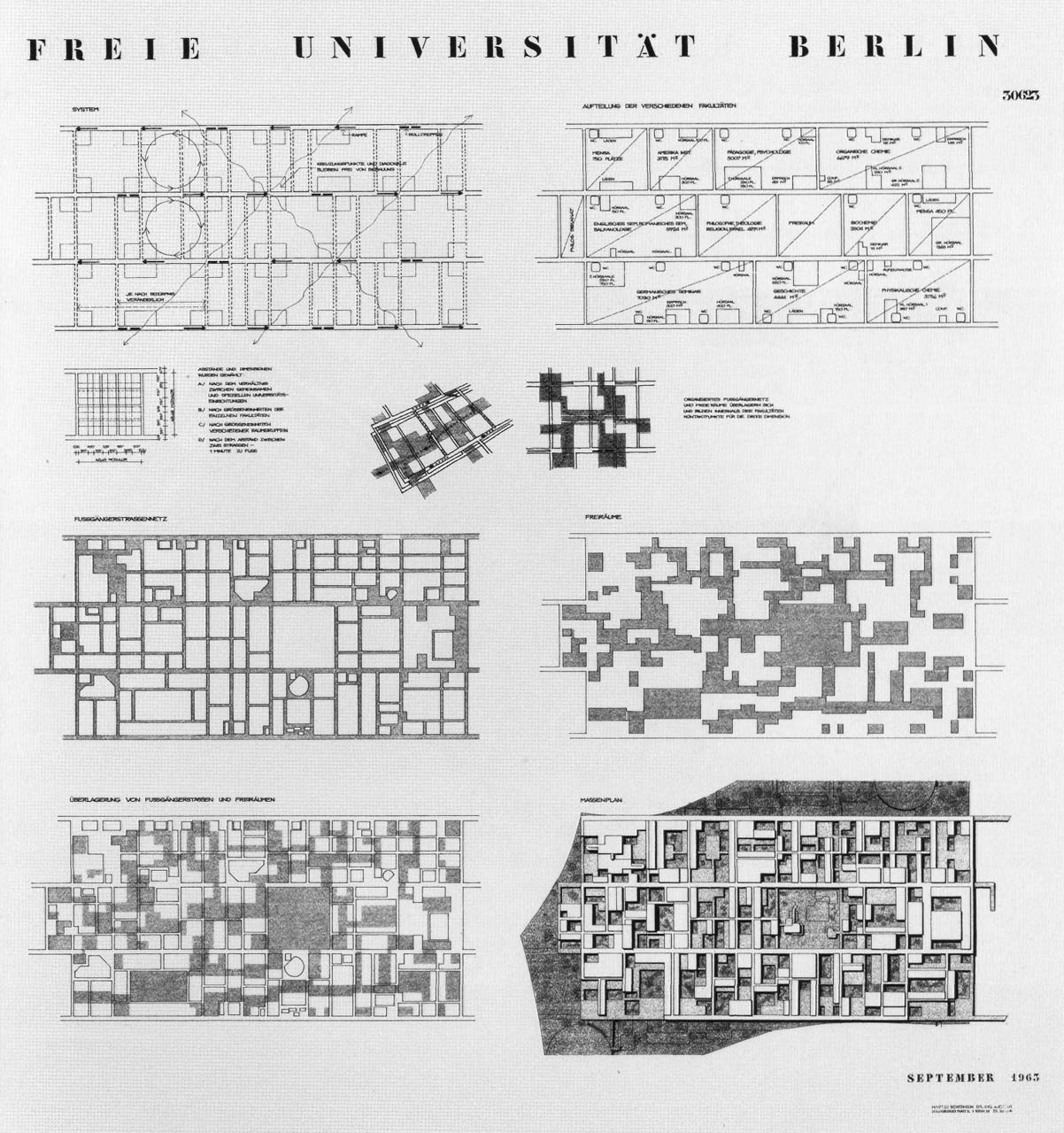

Par ailleurs, ces deux modalités spatiales peuvent s’avérer d’autant plus pertinentes qu’on peut les retrouver, au-delà des espaces fictionnels de Friedman ou de Lynn, dans des projets bel et bien construits. Un cas passionnant est celui de la Berlin Freie Universität, lieu d’un conflit presque caricatural entre les deux figures. Candilis y réalise en 1963 un campus manifeste (figure 11), application rigoureuse du principe de la trame comme dispositif encourageant l’apprentissage par les mouvements. Mais Norman Foster, en 2005, y ajoute une bibliothèque : et dans une démarche en contradiction a priori totale avec les principes de Candilis, Foster glisse, coincée à l'étroit dans la trame, une forme enveloppante, enracinée (figure 12). La tension entre les deux modèles est là exemplaire.

Enfin, on peut remarquer l’actualité de notre grille de lecture en observant deux projets actuellement construits en Californie : le siège d’Apple et celui de Google. Pour Google, les architectes danois BIG ont réactivé l'imaginaire de la grille ouverte et des déplacements infinis, cette fois en trois dimensions. Quant à Foster, encore lui, pour le siège d'Apple, il a pris le parti exactement inverse : pure forme circulaire, figée et totalement tournée vers son intériorité. Tous les regards sont dirigés vers le centre du projet, un jardin dans lequel est planté un verger : architecture nourricière, maternelle.

Autochtonie et nomadisme : la construction technique et architecturale du savoir comme un patrimoine terrestre

Pour mieux comprendre la réactualisation numérique des deux modèles architecturaux, on peut tâcher d'en saisir les origines. Émile Benveniste, dans les Problèmes de linguistique générale, consacre un chapitre aux « Deux modèles linguistiques de la cité ». Au modèle grec – « polis → polites » –, il oppose le modèle romain : « civitas → civis » (Benveniste 1966, 279). Essayons de l'expliciter : dans le modèle grec, l'homme grec est immobile, car défini par un sol et une cité ; en tant qu’il en devient membre décideur, participant. Dans le modèle romain, l'identité de la ville est portée par le citoyen, ainsi l'homme est mobile et transporte la ville avec lui.

Nicole Loraux, dans Né de la Terre, décrit avec précision le modèle grec. Elle définit deux modalités d'émergence des humains (Loraux 2009, 9‑10), et c'est pour l'instant la première qui nous intéresse : celle de la phusis, de la plante surgissant du sol ; l'homme enraciné dans la terre. Et il y a de plus un moment mythologique, à la fois raconté par Loraux (Loraux 2009, 51‑52) et par Marcel Detienne dans Comment être autochtone (Detienne 2003, 25), qui est ici intéressant. C'est le moment de la fondation d'Athènes : à la suite de la création de la ville par les hommes, Athéna et Poséidon s’en disputent le parrainage : Poséidon propose la fabrication d'une mer, quand Athéna veut faire pousser un olivier. Athéna gagne et devient cofondatrice de la cité : peut-on y voir le moment du choix grec de l’enracinement, plutôt que l’option de la mer, support de la conquête du monde et préfiguration du modèle romain?

Par ailleurs il apparait que les deux modalités étaient déjà présentes chez les Grecs eux-mêmes, avant l'apparente victoire d’un modèle sur un autre. Ainsi Loraux parle-t-elle de « deux modes d'occupation du sol » (Loraux 2009, 88), qu'elle identifie chez Hérodote : au modèle de l’autochtone elle oppose celui du mouvement, epelus ; l'autochtonie signifie « rester sur place » (Loraux 2009, 85); c'est la « négation du mouvement » (Loraux 2009, 87).

Les textes de Loraux et Detienne, de plus, nous parlent explicitement d'architecture : Loraux insiste sur la verticalité du mouvement de phusis comme étant aussi un geste architectural, « par lequel on érige un édifice » (Loraux 2009, 88), et Detienne de préciser même que l'autochtone devient littéralement le fondement, la fondation de la Cité (Detienne 2003, 44‑45). Mais le modèle du mouvement revendique lui aussi la possibilité de l'architecture : ainsi avec Hérodote, rapporte Detienne, la fondation de la ville est liée à la mer, car « sur une mer, une cité va où elle veut » (Detienne 2003, 51).

Si l’hypothèse qui se dessine est juste – les deux figures architecturales comme héritières des modèles grecs et romains – alors comment comprendre que la seconde figure, celle de Lynn et Foster, parait se constituer comme mimesis de l’enveloppe maternelle ? Revenons à l’épisode de la fondation d’Athènes : il y a un autre conflit impliquant Athéna, cette fois avec Héphaïstos ; c'est la fameuse histoire de l'éjaculation du Dieu sur la cuisse de sa sœur et de la naissance du premier Athénien, Erichthonios, né d'un père et de la Terre. C’est donc aussi le moment du sacrifice de la femme et de sa fonction reproductrice, transmise au sol (Loraux 2009, 43‑44). Et il y a plus encore : à l’occasion de la première querelle, celle entre Athéna et Poséidon, les femmes athéniennes perdent le droit de vote, en même temps que leur rôle de mère (Detienne 2003, 27‑28).

La femme, alors, va prendre en charge un autre rapport au sol ; c’est la seconde modalité d’émergence de l’individu grec, celle de la « terre-matière » et non plus de la « terre-champ » (Loraux 2009, 10). La femme devient liée à l’idée d’artificiel : elle « ne nait pas, elle est produite par un geste artisanal » (Loraux 2009, 17), technique.

Ainsi l’habiter grec de l’autochtonie organise-t-il la disparition de la mère, puis construit le mythe originel de la femme (comme production technique), et enfin celui de la femme imitant la Terre – en s’appuyant notamment sur Platon et ce qu’il dit de la mimesis. Mais Loraux apporte une autre lecture de cette mimesis (Loraux 2009, 128) : n’est-ce pas plutôt la Terre qui imite la mère ? Et nous pourrions prolonger alors le raisonnement et dire qu'ensuite c'est l’architecture qui imite la mère. Par-delà les aspects formels déjà évoqués, c’est bien cela que Novak annonce dans Transmitting Architecture : l’architecte « transmet un code génétique » (Novak, s. d.) aux habitants. Voilà donc la version numérique de la prise en charge de la fonction reproductrice maternelle : l'architecture-machine de Negroponte devient l'architecture mère, et le mythe de la femme technique se voit abouti.

Enfin, pour revenir à nos préoccupations, il faut comprendre que ce modèle grec entretient un rapport clair avec la question du savoir ; la dispute fondatrice d’Athéna avec Héphaïstos est interprétée souvent[14] comme la victoire du savoir face au faire, à l’artisanat : le choix de l’autochtonie coïncide donc avec celui d’un accès à la connaissance en tant qu’elle est explicitement donnée, plutôt que celui d’une connaissance à reconstruire par le faire. La coïncidence est même plus précise ; la transmission est la transmission du sol (Loraux 2009, 45), dit Loraux avec Hérodote, et l’occupation permanente du sol permet la « continuité de la transmission » (Loraux 2009, 32) : sol et savoir, chez les Grecs, sont un même patrimoine. Et c'est probablement ce lien singulier que le modèle romain nous invite, avant tout, à remettre en question.

On voit que l’architecture a toujours, sans attendre notre culture numérique, balancé entre deux paradigmes. Et ce n'est pas tout ; le passage en quelques décennies d'un modèle à l'autre – du nomadicstudent de Price à sa fixation dans l'enveloppe de Foster – parait, aussi, répéter une histoire bien connue.

C'est en effet le schéma fondateur de la ville et de la technique, tel que le présente Jacques Ellul dans sa lecture de la Bible (Ellul 2003, 25 sq.) avec l’épisode du premier bâtisseur, Caïn. Caïn, après le meurtre de son frère Abel, est condamné par Dieu à l'errance : le nomadisme est sa punition (Ellul 2003, 26‑27) ; « C'est après s'être éloigné de la face de l'Éternel que Caïn s'est mis à habiter la terre de l'errance » (Ellul 2003, 31). Alors, Caïn va chercher à retrouver un « enracinement » (Ellul 2003, 28), une autre forme d'enracinement que celui en Dieu : il le trouve en fabriquant la ville.

Ainsi l'autochtonie est-elle la création de l'homme ne supportant pas le nomadisme. Et c'est dans le même temps le moment d'une autre création : « Caïn crée la technique » (Ellul 2003, 35), qui n'existait pas avant la chute. Le lieu de la ville est même « le produit le plus achevé de la combinaison de toutes les Techniques » dit Ellul dans un autre ouvrage (Ellul 2014, 155). Par ailleurs, face à un « monde désormais hostile » (Ellul 2003, 33) (il ne l'était pas avant le meurtre), la ville créée prend d'emblée la forme typique de « l'enveloppe » (Ellul 2014, 33), nous dit Ellul en se référant à André Leroi-Gourhan.

Ce moment, « point de départ solide pour toute la civilisation » (Ellul 2003, 35), va désigner durablement les rôles : le nomadisme précède l'autochtonie ; mieux, le nomade est une figure nécessaire du récit de l'autochtone. On peut s'en convaincre en revenant à Hérodote, notamment par la lecture qu'en a faite François Hartog (Hartog 1980) : les figures des Scythes, dans les Histoires d'Hérodote, constituent une représentation[15] (de l'altérité, de l'étranger, du mouvement) qui participe à la construction de la cité. Ainsi leur jeunesse (les Scythes se disent « le plus jeune de tous les peuples », raconte Hérodote[16]) nous renvoie à l'idée d'un peuple d'enfants, c'est-à-dire représentant l'enfance du peuple grec de la cité. Et Platon confirme ce statut de participant au récit lorsque, dans les Lois, il indique que l'étranger doit être accueilli par la cité, mais alors « en-dehors de la ville[17] » : car il faut veiller à ce « qu'aucun des étrangers de cette espèce n'introduise aucune nouveauté » ; la nouveauté (de l'étranger et de l’enfant[18]) n'est là qu'en tant qu'elle nourrit la mythologie de l'autochtonie.

Les « pays de l'errance » (Ellul 2003, 29) de Friedman et Candilis n'étaient-ils donc que l'introduction nécessaire d'un nouveau récit (numérique) de l'autochtonie ? Devons-nous nous résoudre à la relecture contemporaine de cette même histoire ?

Faisons plutôt l'hypothèse que cette fois-ci, l'histoire ne se répètera pas dans les mêmes termes. Après tout, ne voit-on pas que l'architecture autochtone de Foster ne remplace pas tout à fait celle de Candilis, puisqu'elle n'a d'autre choix que de faire avec ? Et puis Marcel Detienne ne nous prévient-il pas que Platon, celui qui craint la nouveauté nomade, a aussi dit que toute cette histoire de l'autochtonie n'était qu'un mensonge[19] ? Alors, faisons le pari que ce mensonge est mis à jour.

Le nomade dans la ville et l'enfant autochtone : la pensée computationnelle, un cadre inédit pour penser l'inhabitable ?

Si l'on a affaire à deux modèles anciens de l’habiter, leur conversion numérique n’est pas neutre. On peut déjà commencer par noter, dans leurs représentations, la radicalité de la rémanence des figures de la trame et de l’enveloppe, l’une comme l’autre étant poussées à leur extrême ; radicalité architecturale dont on peut faire l’hypothèse qu’elle représente la radicalité des questionnements ontologiques qui sont posés : c'est la notion même de l'habiter qui est à reposer.

Pour aborder ce défi ambitieux, faut-il s'inscrire dans le cadre de la pensée computationnelle ? En espérant que celui-ci pourra nous permettre de nous affranchir de la dualité historique entre phusis et mouvement, entre transmission et apprentissage. En effet, si l'on accepte la fin du récit de l'architecture tel que le raconte Ellul, ce récit est aussi celui de la technique : faut-il passer alors à une pensée du numérique ?

Le contexte numérique, a priori, s'avère paradoxal, puisqu'il consacre le modèle binaire comme devenant technique (le monde est converti en un langage fait de 0 et de 1) ; dès lors, cette binarité structurelle ne va-t-elle pas encourager la continuité de l'histoire duale racontée ici ?

Mais la pensée computationnelle dit autre chose. Appuyons-nous ici sur Leslie Valiant, l'un des grands héritiers de Turing, et sur son modèle du Probably Approximately Correct : d'abord une théorie de l'apprentissage informatique avant d'être élargie à une pensée du vivant (Valiant 2013). Selon Valiant (et l'on notera sa complicité avec Wiener), « la vie extrait l'information de l'environnement[20] » ; et ces environnements ne sont « pas complètement connus du designer » et « contiennent une grande part d’arbitraire[21] ». Comment, dans ce milieu complexe et en partie imprévisible, les êtres vivants font-ils les bons choix ? Par le principe de l'induction, répond Valiant (Valiant 2013, 59 et p. 115) en revenant à l'opposition aristotélicienne entre déduction (rationalité) et induction, c'est-à-dire apprentissage.

C’est à partir de cette compréhension de l'apprentissage que Valiant en bâtit une modélisation ; une « définition mathématique de l’apprentissage[22] » dans la continuité de Turing : « l'apprentissage est réalisé par des mécanismes concrets qui peuvent être compris par les méthodes de la science computationnelle[23] ». C'est ainsi que Valiant en arrive au modèle de l'écorithme, qu'il différencie de l'algorithme par sa capacité à évoluer dans un environnement par les principes de la computation, c'est-à-dire par la capacité de l'écorithme à « modifier les circuits afin de mieux se comporter dans son environnement[24] » ; et plus loin : « le trajet qu’ils prennent va varier en fonction de l’environnement[25] ». Ainsi retrouve-t-on le lien déjà noté entre apprentissage et mouvement.

Le plus important, alors, réside dans le point suivant : ce modèle du PAC a l'ambition de saisir à la fois les processus de l'apprentissage et ceux de l'évolution, c'est-à-dire de la transmission. La théorie darwinienne est même au cœur du projet de Valiant[26], et il s'agit alors de retourner le problème, de repenser la théorie de l'évolution dans le « cadre » (framework) de l'apprentissage computationnel (Valiant 2013, 52). Chez l'humain, évolution et apprentissage convergent donc, comme deux processus identiques dont la seule différence réside dans le fait que l'un opère avant et l'autre après la naissance (Valiant 2013, 147) : « le système cognitif d’un individu est le résultat de centaines de millions d’années d’évolution (…), suivies de quelques années d’apprentissage[27] ».

Le cadre computationnel permet donc d'aborder différemment les deux modèles en tant qu'ils peuvent désormais cohabiter. Mais peut-on aller plus loin et proposer, mieux qu’une cohabitation, la possibilité d'un renversement des rôles ?

D'ores et déjà, observons en restant avec la figure des Scythes qu'il y a un autre point de vue que celui grec, raconté par Arrien de Nicomède (Hartog 1980, 127): les Scythes ont été eux-mêmes d'abord autochtones, puis ont fait le choix de devenir nomades. Le nomadisme n'est plus une punition (Caïn), il est un choix, une stratégie, un processus de détachement comme celui que l'on a vu à l'œuvre, progressivement, au fil des projets de Price. Aussi le nomade n'est-il plus l'introduction du récit de l’autochtonie, il en devient la conclusion. Et on peut penser que ce renversement est celui que veut voir Georg Simmel dans son analyse de la figure de l'étranger dans la ville contemporaine : l'étranger comme l'avenir de la ville, comme (pour reprendre la formule de Michel Maffesoli (1997, 129)) la « métaphore de ce qu'est en train de devenir la métropole ».

Cette inversion des rôles s'applique-t-elle réellement à nos préoccupations numériques ? On peut le croire à la lecture de la Déclaration d'Indépendance du Cyberspace (Barlow 1996) que John Perry Barlow rédige en 1996 : « Vous n'avez pas de souveraineté[28] » dans le cyberspace, annonce-t-il ; puis : « Le cyberspace ne prend pas place à l'intérieur de vos frontières. Ne pensez pas que vous pouvez le construire, comme si c'était un projet public de construction. Vous ne le pouvez pas[29] ». C'est donc la souveraineté de l'architecte qui est remise en question : les architectes sont maintenus aux portes du cyberspace, comme les nomades étaient maintenus aux portes de la ville ; le cyberspace a quelque chose de l’espace sans architecture des Li-cylphes chez Hamilton.

Et Barlow poursuit : « Vos propres enfants vous terrifient, car ils sont les natifs d'un monde dans lequel vous serez toujours des immigrants[30] » ; les enfants – c'est-à-dire la jeunesse et la nouveauté, attributs des Scythes, c'est-à-dire les nomades – sont les autochtones d’un monde numérique dont nous sommes les étrangers. Mais peut-on réellement parler d'une « autochtonie numérique », sans sol et sans architecture ? Le paradoxe fondateur de la Genèse – comment habiter « précisément ce pays dont la qualité est qu'il ne peut pas être habité » (Ellul 2003, 30) – est-il obsolète, voire résolu ? Comment penser cet habiter inédit, jusqu'alors impensable ?

De l'architecture à l'architecture informatique : l'hypothèse du déplacement de la mémoire, du visible vers l'invisible

Si Barlow dit vrai, si l'habiter se passe désormais de l'architecture, on peut penser que le recours par les architectes à des formes archétypales bien connues manifeste, aussi, leur embarras : l'architecture, dans ses fondements, est secouée. Rem Koolhaas le suggère lorsqu'il présente son projet pour la Grande Bibliothèque parisienne en 1989 : il veut « débarrasser l’architecture de responsabilités qu’elle ne peut plus assumer[31] ». De quelles responsabilités parle-t-il ? « Au moment même où la révolution électronique semble sur le point de faire fondre tout ce qui est solide – d'éliminer tout besoin de concentration et d'incarnation physique –, il nous parait absurde d'imaginer l'ultime bibliothèque[32] ». Et plus loin, il propose alors sa réponse, puisqu'il faut bien que l'architecture serve à quelque chose : « Libérée de ses anciennes obligations, la dernière fonction de l'architecture sera la création d'espaces symboliques qui accueillent le désir persistant de collectif[33] ».

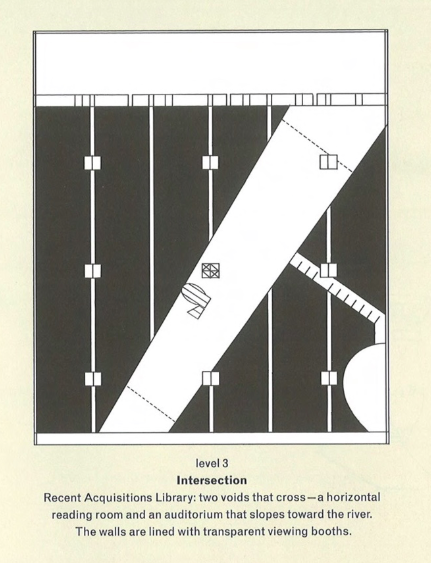

Quelles étaient ces « anciennes obligations » ? Le projet lui-même donne une piste : « La Très Grande Bibliothèque est interprétée comme un bloc solide d'information (...). Dans ce bloc, les espaces publics majeurs sont définis comme l'absence de bâtiment, des vides creusés dans l'information solide. Flottant dans la mémoire, ils sont des embryons, multiples, chacun dans son placenta technologique[34] ». Même si elle passe encore par la métaphore courante de l'habitat maternel, la proposition de Koolhaas est totalement inédite : la mémoire devient une matière pour l'architecte. Ainsi le plan d’étage est-il résolu : les rayonnages contenant l'information constituent une masse dans laquelle l'architecte, sans grande précaution, creuse pour dessiner son projet (figure 13).

Faisons donc l'hypothèse que les « responsabilités » architecturales disparues ont à voir avec la mémoire, que Koolhaas se prend à considérer comme une matière inerte et disponible. Cette hypothèse est en accord avec ce qu'Italo Calvino nous dit dans Les villes invisibles : le dispositif de la ville organise des « relations entre les mesures de son espace et les événements de son passé » (Calvino 2013, 17). Autrement dit : à l'architecture de prendre en charge la mémoire, de la rendre visible. Notons que l'on a affaire ici à une autre forme, première, de mimesis : l'architecture comme mimesis de la mémoire. La mimesis devant alors être comprise non comme reproduction mais comme visibilité, un peu à la manière dont Paul Klee le fait au sujet de l'art, dans la Théorie de l'art moderne (« l’art ne reproduit pas le visible, il rend visible » (Klee 1985, 34)) : de même, l’architecture ne reproduit pas le visible, elle rend visible (la mémoire).

Si l'on accepte cette définition, il faut aller la confronter au devenir du statut de la mémoire dans la culture numérique, en s’appuyant par exemple sur l'histoire de la technique racontée par André Leroi-Gourhan dans Le Geste et la parole : histoire d'une externalisation progressive de la mémoire humaine dans les outils. Cela ne pose pas tant de difficultés, jusqu'à un moment retenant l'attention particulière de l'auteur : celui de l'invention des fiches perforées (Leroi-Gourhan 1965, 54), préfiguration des systèmes informatiques. L'opération technique n'est plus tout à fait la même : dans le mouvement d'extériorisation, la mémoire disparait de notre champ de vision ; elle devient invisible.

On pourrait rester avec Leroi-Gourhan, mais préférons ici la figure de Paul Otlet ; d'une part, car il a été un précurseur important du changement perçu par Leroi-Gourhan ; et d'autre part, car sa collaboration avec Le Corbusier a donné lieu à un projet d'architecture passionnant.

Otlet invente, à la fin du 19e siècle, les fiches de classification documentaire : une couche d’information supplémentaire sortie du codex. Au-delà de cet apport important, la vision proposée par Otlet est d'une justesse fascinante. Dans son Traité de la documentation (Otlet 1934), paru en 1934, il imagine ainsi les futurs possibles d'une société de la documentation : « la table de travail n’est plus chargée d’aucun livre. À leur place se dresse un écran et à portée un téléphone » (Otlet 1934, 428). Et « là-bas, au loin, dans un édifice immense, sont tous les livres et tous les renseignements ». Comme avec les fiches perforées de Leroi-Gourhan, l'information est a priori invisible et est à révéler, à rendre visible, par le geste.

Ainsi, de Calvino à Leroi-Gourhan et Koolhaas, on voudrait faire l'hypothèse qu'il y a, dans le rapport de mimesis entretenu par l'architecture et l'informatique, un déplacement bien plus fondamental que le glissement des mots et des méthodes : c’est la responsabilité de la prise en charge de la mémoire qui est déplacée. Et l'opération n'est pas neutre : dans ce déplacement, la mémoire passe de la visibilité (architecturale) à l'invisibilité (numérique). Dès lors, le discours de Koolhaas devient limpide : que reste-t-il à l’architecture ?

Le Corbusier s'est frotté à la question en collaborant avec Otlet. Celui-ci a travaillé à une transcription spatiale ambitieuse de son projet de société documentaire, la Cité mondiale, et dans ce cadre il a fait appel à Le Corbusier pour dessiner le Mundaneum, « Musée mondial » et lieu de rassemblement des fiches documentaires. Comment Le Corbusier réagit-il au déplacement de la mémoire ?

L’architecte écrit : « Voici l'homme seul, face à l'univers. L'homme dans le temps et dans le lieu. Exactement l'œuvre humaine reportée à l'époque de sa création et dans les lieux qui l'ont vu naître. L'œuvre. Le temps. Le lieu. Comment synchroniser cet exposé par une visualisation instantanée ? » (Corbusier 1929). L'organisation de cette « visualisation instantanée » passe par un dispositif architectural précis (une nef divisée en trois parties, en spirale – figure 15), donnant au visiteur un accès immédiat et contextualisé à l’ensemble de la production documentaire humaine. Ainsi Le Corbusier cherche-t-il à renouveler avec force la responsabilité architecturale historique : rendre à nouveau visible ce qu'Otlet avait rendu invisible.

Est-ce la visibilité architecturale qui est à convertir ? Une proposition pour esquisser une ontologie (approximative) du numérique

Si la question de la visibilité de la mémoire émerge comme enjeu ontologique majeur, il est utile de revenir à l'histoire de l'informatique comme mimesis de l'architecture, en s’attachant cette fois à un cas particulier et très pragmatique de mimesis : le cas des théâtres de la mémoire.

L’histoire de l’architecture contient de nombreux exemples d’un même exercice qui va dans le sens de Calvino : la tentative de penser l’architecture comme dispositif spatial donnant accès à la mémoire. Giordano Bruno, Giulio Camillo ou encore Robert Fludd comptent parmi les architectes célèbres qui se sont essayés à la formalisation de ces figures idéales, « théâtres de la mémoire », dont l’origine remonterait à la fameuse histoire du banquet de Simonide racontée par Quintilien. Simonide, qui parvient à décrire les invités d’un banquet en se rappelant leur localisation à la table, est en effet présenté comme l’inventeur de la « méthode des lieux » à laquelle tant d’architectes voudront, par la suite, donner une représentation. L’ouvrage The Art of memory, publié par Frances Yates en 1966 et qui remet à jour toute cette histoire, a eu une influence immense, sur les architectes mais aussi sur beaucoup d’informaticiens.

Car la figure du théâtre de la mémoire a servi, très tôt, de modèle informatique. Brenda Laurel, dans l’explicitement nommé Computers as Theatre (Laurel 2013), le raconte ; dans la préface à la seconde édition, elle écrit que l’architecture de l’ordinateur a emprunté deux principes majeurs à celle du théâtre : la notion d’interaction d’abord, et surtout la « relation entre la structure et l’expérience »,[35] précisément ce que Friedman a cherché à mettre en œuvre dans le projet Spatial City.

Peter Matussek va plus loin, notamment dans le texte The Computer as Theater of Memory[36] : il montre qu’il faut en fait distinguer deux modèles de théâtres de la mémoire, deux modèles que l’on peut rattacher aux espaces autochtone et nomade. Tandis que Laurel, écrit Matussek, s’attache à saisir la figure du théâtre grec comme préfiguration de l’architecture informatique (Matussek 1999, 2 ; Laurel 2013, 38), il y a une autre spatialité du théâtre qui peut être plus adaptée pour organiser le rapport de l’usager à une masse mémorielle de plus en plus importante. Et Matussek de convoquer Saint Augustin pour introduire l’idée de mouvement du spectateur : « Et voilà que je cours par les champs de ma mémoire : et je visite ces antres, ces cavernes innombrables, peuplées à l’infini d’innombrables espèces, qui habitent par image, comme les corps […]. Je vais, je cours, je vole çà et là, et pénètre partout, aussi avant que possible, et de limites, nulle part ! Tant est vaste l’empire de ma mémoire ! » (Augustin 1864). Ce déplacement du théâtre de la mémoire, de l’espace grec à l’espace du mouvement, Matussek le repère dans le projet de Camillo, qui a « conçu son système mnémonique comme un espace navigable » (Matussek 1999, 2) : dispositif que l’on peut retrouver dans le théâtre informatique de la mémoire réalisé par Robert Edgar en 1985, Memory Theater One : « une architecture, un bâtiment dans lequel on peut marcher[37] ».

On retrouve donc des choses connues mais appliquées plus explicitement à la problématique de la mémoire et de sa visibilité. Mais puisqu’on a fait le pari que l’on voulait sortir de ce cadre, terminons avec Negroponte et la manière dont lui a cherché à traiter la visibilité dans un système informatique.

Il faut revenir pour cela sur la notion de conversion, déjà utilisée plus tôt, et qui se situe au cœur de la pensée computationnelle mise en place par Turing dès sa thèse de doctorat (Turing 1938). L'opération de conversion peut être comprise ainsi : le système logique et itératif pensé par Turing prend en charge un incertain pour le convertir, par itérations successives, en un approximatif.

Cette grille de lecture semble juste pour comprendre ce que proposent Negroponte et Richard A. Bolt lorsqu’ils bâtissent une méthodologie de représentation spatiale des informations dans un environnement numérique, le Spatial Data Management System (Bolt et Negroponte 1979). Les auteurs, qui se réfèrent à leur tour à la figure de Simonide (Bolt et Negroponte 1979, 8), partent de l’idée que le corps, lorsqu’il cherche une information dans l’espace, suit un « script encodé dans la musculature[38] » ; alors il s’agit « d’exploiter le sens de la spatialité de l’usager dans un but d’organisation et de recherche d’information[39] ». Jusque-là, la mimesis n’est que reproduction. Mais leurs recherches les amènent à imaginer une solution technique inédite : ils distinguent des étapes (des itérations) dans le processus de visibilité, et établissent la nécessité de certaines étapes humaines et non techniques ; des moments lors desquels la visibilité est redéfinie comme action de reconnaissance plutôt que d’identification[40] : la visibilité est approximée, limitée à ce qui est nécessaire pour reconnaitre un objet et permettre le passage, s’il est souhaité par l’usager, à l’étape (technique) suivante dans laquelle la visibilité se fait cette fois meilleure.

Negroponte et Bolt inscrivent donc leur démarche dans la pensée et les méthodes computationnelles : il ne s’agit ni de donner à voir une mémoire explicite et figée, ni de confier à l'usager l'entière liberté de mouvement dans un environnement non balisé ; mais plutôt – c’est l’hypothèse que je veux faire – c'est la visibilité qui est, elle-même, convertie.

Et l’on pourrait même pousser un peu plus l’hypothèse conclusive : si, en suivant Calvino, on définissait l'ontologie de l'architecture par son rapport à la mémoire comme mimesis (au sens de Klee), alors est-ce cette ontologie elle-même qui serait à convertir (dans l'acception computationnelle de Turing), et obtiendrait-on alors une approximation de ce que pourrait être une ontologie du numérique ?

Illustrations

Fig. 1

Nicholas Negroponte et Yona Friedman, Architecture-By-Yourself.

Fig. 2

Cedric Price, Potteries Thinkbelt: diagramme, entre 1963 et 1966, diazotype sur papier, 30,3 x 42,2 cm.

Fig. 3

Cedric Price, Atom : diagramme illustrant la distribution des installations éducatives dans la ville pour la phase 3, entre 1966 et 1967, reprographie avec crayon graphite et encre, 46,2 x 69,5 cm.

Fig. 4

Cedric Price, Generator : maquette du site indiquant la fonction des cubes, entre 1976 et 1979, encre, gouache, peinture et film adhésif sur liège, bois, papier, carton, plastique et Plexiglas, 4,1 x 71 x 38 cm,

Fig. 5

Yona Friedman, Lycée David d’Angers, « Patates » du rez-de-chaussée, 1980

Fig. 6

Greg Lynn, Embryological House : ABS Egg – Size B Pocket, 1999-2001, Plastique ABS formé sous vide, peint, 8,5 x 9,6 x 9 mc.

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Zaha Hadid Architects, Phaeno Science Center: charpente, 2001

Fig. 10

Fig. 11

Georges Candilis, Alexis Josic, Shadrach Woods, Manfred Schiedhelm, Berlin Freie Universität, Panneau de rendu de concours, 1963.

Fig. 12

Fig. 13

Rem Koolhaas, Très Grande Bibliothèque, plan du 3e étage

Appendices

Notes

-

[1]

« The term architecture is used here to describe the attributes of a system as seen by the programmer, i.e., the conceptual structure and functional behavior, as distinct from the organization of the data flow and controls, the logical design, and the physical implementation », (Amdahl 1964).

-

[2]

« The answer must lie in the so-called "infrastructure", a mixture of conceptual and physical structures for which we all have a different definition or interpretation » (Nicholas Negroponte 1976, 103).

-

[3]

« Each chapter removes the architect and his design function more and more from the design process » ; Ibid., p. 1.

-

[4]

« We are trying to understand just what the human does to the design process » ; Ibid., p. 155.

-

[5]

« The goal of Architecture-by-Yourself is to allow people to design their own homes without either a middleman or a middle machine creating solutions for them » (Nicholas Negroponte et Friedman, s. d., pp. 74-78).

-

[6]

« nomadic student » (Price 1970).

-

[7]

A. Branzi, in Libération, 4 juin 2004, propos rapportés par Bure (2007, 94)

-

[8]

Cf. surtout Busbea (2015). Disponible ici.

-

[9]

« When the environment itself is constituted by electric circuitry and information, architecture becomes the content of the new information environment » ; M. McLuhan à E. T. Hall, in Busbea (2015).

-

[10]

« My own phrase for city planning is that the city has become a teaching machine » ; M. McLuhan à J. Tyrwhitt, in Busbea (2015).

-

[11]

« We are talking about a symbiosis that is a cohabitation of two intelligent species » (Nicholas Negroponte 1976, 7).

-

[12]

« I don’t consider the "hardware" machine (or even the "hardware + software" machine) as the machine. I consider as "machine" only and exclusively a system containing "the machine and me" » (Friedman 2008).

-

[13]

Cf. notamment Rubio et Dupin (2016).

-

[14]

Cf. par exemple J.-P. Laumond, conférence inaugurale au Collège de France, 19 janvier 2012, disponible en ligne.

-

[15]

Voir par exemple Hartog (1980), p. 18 et p. 30.

-

[16]

Voir Hérodote, Histoires, IV, 5 ; cf. Hartog (1980, 46).

-

[17]

Platon, Lois, XII, 952 ; in Platon (2008).

-

[18]

Sur l’enfant comme nouveauté, voir Arendt (2007), notamment p. 28 (l’enfant come « quelque chose qui n'a jamais existé auparavant ») et p. 32 (l’objectif de l’éducation est de « préserver ce qui est neuf et révolutionnaire »).

-

[19]

Le récit mensonger de l'autochtonie doit persuader les Athéniens « qu'en réalité ils étaient formés et élevés dans le sein de la terre » (p. 178), afin de « façonner la mythologie d'État » [Detienne (2003), p. 178 et 179).

-

[20]

« life extracts information from its environment » (Valiant 2013, 12).

-

[21]

« environments that are not fully known to the designer, and may have much arbitrariness », (Valiant 2013, 15).

-

[22]

« a mathematical definition of learning of a nature similar to Turing's notion of computation » (Valiant 2013, 6).

-

[23]

« learning is done by concrete mechanisms that can be understood by the methods of computer science » (Valiant 2013, 3).

-

[24]

« The primary purpose of the ecorithm is to change the circuits so that they will behave better in the environment in the future » (Valiant 2013, 7).

-

[25]

« the actual course they take will vary according to the environment » (Valiant 2013, 15).

-

[26]

« Darwin's theory may even be viewed as the paradigmatic ecorithmic idea » (Valiant 2013, 17).

-

[27]

« An individual's cognitive system is the outcome of hundreds of millions of years of evolvable target pursuit, followed by several years of learnable target pursuit after birth » (Valiant 2013, 155).

-

[28]

« You have no sovereignty where we gather » (Barlow 1996).

-

[29]

« Cyberspace does not lie within your borders. Do not think that you can build it, as though it were a public construction project. You cannot. » (Barlow 1996).

-

[30]

« You are terrified of your own children, since they are natives in a world where you will always be immigrants » (Barlow 1996).

-

[31]

« The ambition of the project is to rid the architecture of responsibilities it can no longer sustain » (Koolhaas et Mau 1997, 604).

-

[32]

« At the moment when the electronics revolution seems about to melt all that is solid - to eliminate all necessity for concentration and physical embodiment - it seems absurd to imagine the ultimate library » (Koolhaas et Mau 1997, 606).

-

[33]

« Liberated from its former obligations, architecture's last function will be the creation of symbolic spaces that accommodate the persistent desire for collectivity » (Koolhaas et Mau 1997, 604).

-

[34]

« The Very Big Library is interpreted as a solid block of information, a repository of all forms of memory (...). In this block, the major public spaces are defined as absences of buildings, voids carved out of the information solid. Floating in memory, they are multiple embryos, each with its own technological placenta » (Koolhaas et Mau 1997, 616).

-

[35]

« the notion of dramatic interaction and the interplay between structure and experience » (Laurel 2013).

-

[36]

P. Matussek, « The Computer as Theater of Memory », conférence internationale « The Brain and its Sciences in the Twentieth Century », 27 novembre 1999. Disponible en ligne

-

[37]

« An architecture, a building you can walk through », R. Edgar, Presenting Memory Theatre One, 1986, video disponible ici.

-

[38]

« A script for the act of retrieval becomes encoded into the musculature, as it were, according to where the item is located » (Bolt et Negroponte 1979, 6).

-

[39]

« it exploits the user’s sense of spatiality for purposes of organizing and retrieving data » (Bolt et Negroponte 1979, 9).

-

[40]

« The recognition situation as opposed to the identification situation » (Bolt et Negroponte 1979, 18).

Bibliographie

- Alexander, Christopher. 1977. A Pattern Language. Towns, Buildings, Construction, Center for Environmental Structure. Oxford University Press.

- Amdahl, Peter. 1964. « Architecture of the IBM System/360 ». IBM Journal.

- Arendt, Hannah. 2007. La Crise de l’éducation. Traduit par C. Vezin. coll. Folio plus philosophie. Editions Gallimard.

- Augustin. 1864. Confessions. Traduit par M. Moreau. Édition numérique réalisée par l’abbaye Saint Benoit de Port-Valais, 2013.

- Barlow, J.P. 1996. « A Declaration of Independence of Cyberspace ». https://eff.org/fr/cyberspace-independence.

- Benveniste, Emile. 1966. « Deux modèles linguistiques de la cité ». In Problèmes de linguistique générale, Tome 1. Gallimard.

- Bolt, Richard A., et Nicholas Negroponte. 1979. Spatial Data Management System, Architecture Machine Group. MIT.

- Bure, Gilles de. 2007. Le design fait école. coll. Découvertes. Gallimard.

- Busbea, Larry. 2015. « McLuhan’s environment : The End (and The Beginnings) of Architecture ». The Aggregate website (Transparent Peer Reviewed) 3. aggregate.org/piece/mcluhans-environment.

- Calvino, Italo. 2013. Les Villes invisibles. Traduit par J. Thibaudeau. coll. Folio. Editions Gallimard.

- Corbusier, Le. 1929. « Mundaneum, Musée Mondial, Genève, Suisse ». http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.aspx.

- Detienne, Marcel. 2003. Comment être autochtone. Du pur Athénien au Français raciné. coll. La Librairie du XXIème siècle. Editions du Seuil.

- Ellul, Jacques. 2003. Sans feu ni lieu. Signification biblique de la Grande Ville. Editions de la Table Ronde.

- Ellul, Jacques. 2014. Théologie et Technique. Pour une éthique de la non-puissance. Editions Labor et Fides.

- Friedman, Yona. 2008. L’Ordre compliqué et autres fragments. Editions de l’éclat.

- Goodman, Nelson. 1992. Manières de faire des mondes. Traduit par M.-D. Popelard. coll. Folio Essais. Gallimard.

- Hamilton, Peter. 1999. Rupture dans le réel I. Genèse. Traduit par P.K.Rey J.-D. Brèque. coll. Science-fiction. Robert Laffont.

- Hartog, François. 1980. Le Miroir d’Hérodote. Essai sur la représentation. coll. Bibliothèque des Histoires. Gallimard.

- Klee, Paul. 1985. « « Credo du créateur », Conférence de 1920 ». In Théorie de l’art moderne. Médiations-Denoël.

- Koolhaas, Rem, et Bruce Mau. 1997. S,M,L,XL. The Monacelli Press.

- Laurel, Brenda. 2013. Computers as Theatre. 2nde edition. Addison-Wesley Professional.

- Leroi-Gourhan, André. 1965. Le geste et la parole II - La mémoire et les rythmes. coll. Sciences d’aujourd’hui. Albin Michel.

- Loraux, Nicole. 2009. Né de la Terre. Mythe et politique à Athènes. coll. La Librairie du XXIème siècle. Editions du Seuil.

- Maffesoli, M. 1997. Du nomadisme. Vagabondages initiatiques. Editions LGF - Livre de Poche.

- Matussek, Peter. 1999. « « The Computer as Theater of Memory » ». http://www.peter-matussek.de/.

- Negroponte, Nicholas. 1976. Soft Architecture Machine. MIT Press.

- Negroponte, Nicholas, et Yona Friedman. s. d. « Architecture-By-Yourself ». In SIGGRAPH ’76. Proceedings of the 3rd annual conference on Computer graphics and interactive techniques.

- Negroponte, Norbert, Yona Friedman, Richard Buckminster Fuller, et Kenzo Tange. 1971. « La Ville totale ». Japan Architect 178 (septembre).

- Novak, Marcos. s. d. « Transmitting Architecture : The Transphysical City ». https://journals.uvic.ca/index.php/ctheory/article/view/14653.

- Otlet, Paul. 1934. Traité de la Documentation. Le livre sur le livre. Editions Mundaneum.

- Pask, Gordon. 1969. « The Architectural relevance of cybernetics ». Architectural Design, septembre.

- Platon. 2008. « Oeuvres Complètes ». In Lois, XII, 952. Flammarion.

- Price, Cedric. 1970. « The Cedric Price Column ». Archigram 9.

- Rubio, Emmanuel, et Georges Dupin. 2016. « Attention au blob : Rêves et cauchemars de l’architecture à l’heure de l’informatique ». In. Cité de l’Architecture et du Patrimoine, Paris.

- Schöffer, Nicolas. 1969. La Ville Cybernétique. Editions Tchou.

- Turing, Alan. 1938. « Systems of logic based on ordinals ». PhD thesis, Princeton University.

- Turing, Alan. 1950. « Computing Machinery and Intelligence ». Mind 236.

- Valiant, Leslie. 2013. Probably Approximately Correct. Basic Books.

- Wiener, Norbert. 2014. Cybernétique et société. Traduit par P.-Y. Mistoulon. coll. Sciences, Points. Editions du Seuil.

List of figures

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13