Abstracts

Résumé

Depuis les années 1980, le trouble de stress post-traumatique (TSPT) est un diagnostic reconnu et officiel qui médicalise les conséquences de la violence dans le champ des maladies mentales. Ayant pour origine le traumatisme de guerre, ce langage permet de rendre compte de la violence tout en désignant un jugement moral qui met en place des enjeux de reconnaissance sociale, politique et juridique. Cet article s’appuie sur ma recherche doctorale auprès de participants franco-canadiens lors de laquelle des entretiens de type récit de vie et semi-dirigés ont été réalisés auprès de treize militaires ou anciens combattants post-traumatisés, cinq conjointes/ex-conjointes de militaires post-traumatisés, deux anciens combattants non post-traumatisés et sept professionnels de la santé. Sans dénier l’importance de l’évolution médicale face au TSPT, je démontre que le regard anthropologique critique sur ce diagnostic permet de repenser l’expérience même de la guerre et de ses traumatismes. J’explore l’expérience du TSPT, dont la médicalisation est abordée dans son articulation de la construction d’un discours globalisant avec la légitimation d’une expérience à travers laquelle la spécification même du traumatisme de guerre se trouve en arrière-plan de la volonté de soigner.

Mots-clés :

- Roupnel,

- trouble de stress post-traumatique,

- militaire,

- ontologie,

- diagnostic,

- violence,

- traumatisme,

- Canada

Abstract

Since the 1980s, post-traumatic stress disorder (PTSD) is a recognized and official diagnosis that medicalizes the consequences of violence in the field of mental illness. Originating in the war trauma, this language makes it possible to account for violence while designating a moral judgment that sets up issues of social, political, and legal recognition. This article is based on my doctoral research with French-Canadian participants in which life story and semi-structured interviews were conducted with thirteen post-traumatized military personnel or veterans, five spouses/ex-spouses of post-traumatized military personnel, two non-post-traumatized veterans, and seven health care professionals. Without denying the importance of medical evolution considering war trauma, I demonstrate that the critical anthropological look at this diagnosis allows us to rethink the very experience of war and its traumas. I explore the experience of PTSD, the medicalization of which is questioned in its articulation between the construction of a globalizing discourse and the legitimization of an experience through which the very specification of war trauma is found in the background of the will to cure.

Keywords:

- Roupnel,

- post-traumatic stress disorder,

- military,

- ontology,

- diagnosis,

- violence,

- trauma,

- Canada

Resumen

Desde los años 1980, el trastorno de estrés post-traumático (TSPT) es un diagnóstico reconocido y oficial que medicaliza las consecuencias de la violencia en el campo de las enfermedades mentales. Teniendo como origen el traumatismo de guerra, esa apelación permite dar cuenta de la violencia al mismo tiempo que designa un juicio moral que configura los retos del reconocimiento social, político y jurídico. Este artículo está basado en una investigación doctoral entre participantes francocanadienses durante la cual se realizaron entrevistas de tipo biográfico y semi-dirigidas, de trece militares o antiguos combatientes post-traumatizados, cinco conyugues/excónyuges de militares post-traumatizados, dos antiguos combatientes no post-traumatizados y siete profesionales de la salud. Sin negar la importancia de la evolución medica frente al TSPT, demuestro que una óptica antropológica crítica permite re-pensar la experiencia misma de la guerra y de sus traumatismos. Se explora la experiencia del TSPT, cuya medicalización es cuestionada en su articulación entre la construcción de un discurso globalizante y la legitimación de una experiencia a través de la cual la especificación misma del traumatismo de guerra se sitúa como trasfondo de la voluntad de curar.

Palabras clave:

- Roupnel,

- trastorno de estrés post-traumático,

- militar,

- ontología,

- diagnóstico,

- violencia,

- traumatismo,

- Canadá

Article body

La guerre ne fait pas que des morts. Elle laisse derrière elle des femmes et des hommes blessés dans leur chair et dans leur esprit, un enjeu central dans nos sociétés, et ce, depuis des siècles. Avec l’évolution de la médecine de guerre, les soldats survivent désormais à une violence qui, lors des guerres précédentes, aurait dû leur être fatale. Mais ils survivent pour affronter, potentiellement, des conséquences largement documentées par la médecine de guerre (MacLeish 2012). Le traumatisme devient un langage qui permet de rendre compte de la violence (Rousseau 2000), car bien plus qu’une seule réalité clinique, il est aujourd’hui un jugement moral qui définit le paramètre des victimes légitimes (Fassin et Rechtman 2010). Le trouble de stress post-traumatique (TSPT), comme diagnostic principal, vient illustrer la souffrance quotidienne que ces soldats ramènent au coeur de la vie civile. Hallucinations, violences intrafamiliales, suicides, les symptômes sont nombreux et se transforment en enjeux sociaux dès lors que le nombre élevé de suicides de militaires est une source d’inquiétude pour nos sociétés (Wood 2016). Car ces blessures psychiques entraînent une conséquence, non des moindres, pour la population civile : le rejet de ces soldats par l’institution militaire et leur retour définitif dans la communauté civile.

Cet article propose un regard sur une expérience spécifique de la guerre, que l’on désigne comme traumatisme de guerre, tel un fil rouge qui vient transformer la façon d’être-au-monde du soldat. Pour cela, je débuterai par un retour méthodologique afin d’ancrer l’approche ethnographique de mon étude. Par la suite sera présenté le militaire comme membre d’une sous-culture professionnelle, tiraillé entre l’image du soldat professionnel et son ethos guerrier. Deux identités propres au soldat d’une armée professionnelle, dont le passage de l’une à l’autre est nécessaire à la transition d’un milieu de vie à un autre, du temps de paix au temps de guerre. Mais ce rouage bien huilé se trouve directement impacté dès lors qu’apparaissent des traumatismes, tel un filtre sur un monde qui ne sera plus jamais le même. C’est alors que devient fondamental le langage du traumatisme porté par une médicalisation de l’expérience de guerre dont le discours globalisant sera discuté en revenant sur la construction même du diagnostic de TSPT. Une classification médicale qui vise à prendre en charge ces soldats inadaptés à un monde qu’ils ne comprennent pas et qui n’est pas sans impacts. J’encourage ainsi à poser un regard critique sur ce diagnostic et ses conséquences afin de repenser l’expérience même de la guerre et de ses traumatismes dans un environnement en temps de paix.

Méthodologie

Bien que ma recherche s’éloigne des cadres traditionnels de l’anthropologie, le sujet de mon étude, dans sa proximité, n’équivaut aucunement à de la familiarité. Je me suis ainsi confrontée à une altérité déstabilisante en étudiant le milieu militaire de ma terre d’accueil qu’est le Canada, et plus spécifiquement le Québec. En appréhendant l’expérience des conséquences de la violence de guerre, j’ai laissé place à la capacité de l’anthropologie, en tant que science empirique, de s’impliquer dans les mondes-de-vie (lifeworlds) locaux et particuliers des autres (Jackson 2005).

Reconnaissant les défis que suppose un terrain ethnographique sur un milieu fermé tel que celui des Forces armées, plusieurs approches ont été utilisées afin de faciliter le recrutement des militaires (post-traumatisés et non post-traumatisés)[1]. Tout d’abord, j’ai décidé de faire évaluer ma recherche auprès des instances éthiques des Forces armées canadiennes (FAC). En effet, considérant que mon étude aurait pu se concentrer sur l’expérience des vétérans — donc retirés des FAC — l’autorisation éthique militaire n’était pas obligatoire à l’étude. Cependant, obtenir cette autorisation a permis de rendre l’étude plus inclusive (en ouvrant le recrutement aux militaires encore en activité) tout en étant confrontée aux embûches de l’administration militaire[2] : un premier pied dans le terrain. Puis, toujours dans l’objectif de rendre mon recrutement plus effectif, j’ai mis en place des collaborations avec trois organismes communautaires liés aux militaires blessés dans leur esprit : le Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier, la Maison La Vigile (centre de thérapie fermée) et la Clinique TSO de Québec (clinique spécialisée dans les troubles de stress opérationnel)[3].

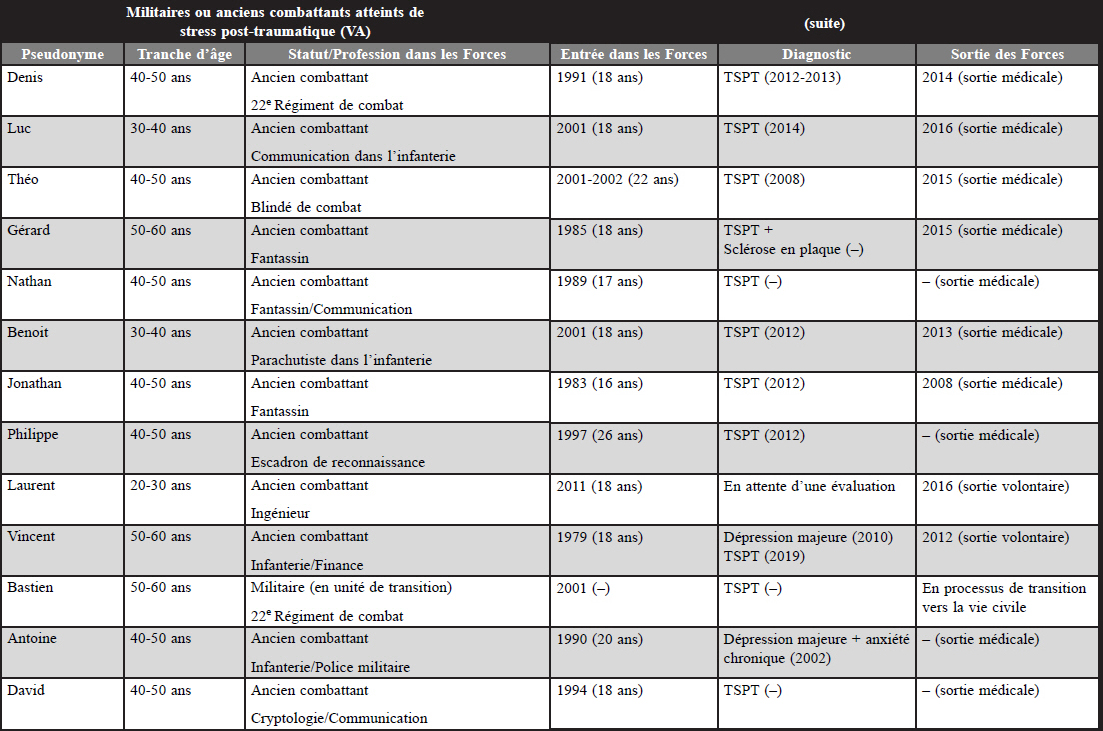

Au cours de cette recherche, dont le terrain aura duré de décembre 2017 à juin 2019, j’ai rencontré vingt-sept personnes parmi lesquelles treize militaires ou anciens combattants post-traumatisés de guerre (cités par l’acronyme VA), cinq (ex)conjointes de militaires post-traumatisés (cités par l’acronyme CVA), sept professionnels de la santé travaillant sur le TSPT de guerre (cités par l’acronyme PS) et deux anciens combattants non post-traumatisés (cités par l’acronyme VNA).

La méthode de collecte de données s’est concentrée sur la réalisation d’entretiens dont l’approche diffère en fonction des catégories de participants, établissant ainsi trois types de relations ethnographiques bien distinctes.

Les entretiens semi-dirigés réalisés en français auprès des anciens combattants non atteints de TSPT et des professionnels de la santé exposèrent un point de vue professionnalisé du traumatisme de guerre. Cela s’illustrait particulièrement dans la manière dont se déroulaient les rencontres qui, pour la majorité, se sont tenues sur leur lieu de travail. Assise à la même place que leurs patients ou leurs clients, c’est moi qui étais d’abord interrogée sur mes connaissances du métier militaire, du TSPT, etc., nécessitant par le fait même de retourner cette relation afin d’obtenir leurs témoignages marquants. Car loin de mettre une distance avec la violence de guerre, les participants laissaient entendre à quel point leur travail imprégnait leur quotidien, jusqu’à les perturber dans leurs valeurs profondes.

On fait ce métier-là parce qu’on pense que l’humain est foncièrement bon. Puis d’entendre des récits inhumains, des récits incroyables, des choses qui se sont déroulées au Canada… ça questionne, ça change les perceptions, pas en bien.

Gabrielle, PS, 2019

Les entrevues de type récit de vie auprès des femmes de militaires ont été les plus informelles, ne serait-ce que par le lieu des entrevues (leur domicile ou le mien). Grâce à leur ouverture et à des échanges sans filtre, j’ai pu accéder à leur intimité, ce qui a permis de recueillir des témoignages virulents et engagés, empreints d’une forte colère envers leurs multiples incompréhensions face au fonctionnement du milieu militaire et du système de santé. Ces femmes m’ont marquée dans l’expression de la violence, laquelle fait désormais partie intégrante de leur normalité. Intermédiaires entre le temps de paix et le temps de guerre, leurs rires étaient fréquents quand elles me racontaient les symptômes de leurs conjoints.

Quand je vais au Walmart, j’y vais avec le caporal S. Quand on rentre au Walmart puis qu’il y a trop de monde, je le vois puis je me retourne : « Hey, je te couvre, c’est correct. C’est beau. » On est capable d’en rire.

Caroline, CVA, 2018

Tableau 1

Liste des participants à la recherche

Finalement, les militaires post-traumatisés étaient la seule catégorie de personnes que j’avais déjà eu la chance d’interviewer dans une recherche précédente (Roupnel 2016), mais qui, ici, laissaient place à une altérité entre ces Canadiens et moi, Française. Cette différence de nationalité a sans doute aidé à la précision des informations recueillies, mais aussi à l’expression physique de leurs symptômes psychiques. Car j’ai été frappée autant par la violence dans leur propos que dans leur langage non verbal. D’une durée moyenne de trois heures, les histoires recueillies sous forme de récits de l’engagement (Roupnel 2016 : 31-32) sont le reflet du trouble qui, tout en ancrant l’expérience de la guerre au coeur de la vie du militaire et de sa famille, atteint souvent les limites du langage et qui « réduit au silence l’expression linguistique » (McIntosh 2021 : 251). Cela s’illustrait physiquement lorsque les militaires déplaçaient le lieu de l’entretien afin de s’assurer d’une sécurité relative lors de ce moment d’échange (chaise face à la porte, dos contre un mur, etc.). Ces rencontres étaient éprouvantes, tant pour eux que pour moi, et étaient des moments uniques que nous ne pourrions pas renouveler. Car ils livraient ici l’entièreté de leur parcours, sans aucune pause, telle la transmission du fardeau de leur quotidien avec le TSPT, avant de reprendre le cours de leur vie, très loin des questions d’une recherche universitaire.

Être militaire : entre soldat professionnel et ethos guerrier

Ne pouvant ignorer la tâche essentielle des soldats et l’objectif ultime des institutions militaires, qui est l’obligation d’être toujours prêt au combat, cette institution totale (Higate 2001 ; Ruffa 2018 ; Goffman 1968 [1961]) « doit transformer un humain ordinaire en une sorte d’être qui puisse, en tout temps, être mobilisé à faire la guerre » (Harrison 1997 : 30). Inspirée par les travaux d’Annie Laliberté (2006), ceux de H. Christian Breede (2019) ou encore ceux de David John Pedlar, James M. Thompson et Carl Andrew Castro (2019), j’aborde l’institution militaire en questionnant plus particulièrement les politiques disciplinaires qui vont converger vers « la fabrication de corps dociles » (Laliberté 2006 : 33), façonnant des individus fonctionnels et productifs visant ultimement la subordination de soi pour le groupe. Dans cette perspective, devenir militaire ne se limite pas au seul objectif professionnel, mais c’est une entrée dans une sous-culture[4] professionnelle spécifique à la société nationale que les soldats défendent, permettant de dévoiler la spécificité de l’adhésion à cette institution totale touchant le corps et l’esprit.

Être militaire : au-delà de la culture professionnelle, l’ethos guerrier

L’imaginaire collectif, porté par les livres ou les productions audiovisuelles, ne nous détrompe pas sur la réalité de la formation militaire offerte dans les camps de recrues. « On arrive tous en autobus et c’est un peu comme dans les films. […] Ils rentrent dans l’autobus en criant “tout le monde dehors” » (Denis, VA, 2018).

Officiellement, l’objectif est de permettre aux jeunes soldats d’acquérir les compétences et les connaissances de base à la réussite dans le milieu militaire. Officieusement, « Saint-Jean[5], c’est vraiment pour casser le caractère » (Denis, VA, 2018).

Tel un rite de passage (Van Gennep 1981 [1909]), c’est par la désocialisation de sa culture d’origine que le futur soldat va être amené à se resocialiser au sein du milieu militaire (Hockey 1986 ; Baggaley 2016 ; Demers 2011). Par la transformation de ses plus simples habitudes de vie, la recrue intègre un corps social dans « un projet identitaire qui doit aboutir à la création d’une communauté soudée et homogène : le corps d’armée » (Teboul 2017 : 18). Les institutions militaires bornent ainsi l’autonomie du soldat par une discipline, tels des dispositifs de normalisation, qui s’efforcent d’obtenir certains types de comportements (Cysique 2013 ; Foucault 1993).

Quand tu as un jeune militaire qui commence, faut que tu le formes. Au combat, faut que tu agisses sans qu’on te le demande. Faut que ça soit instinctif. Puis, c’est comme avec un perroquet. Tu veux qu’il parle ? Un soldat, c’est la même chose. Faut que tu lui répètes […] pour que, quand on arrive au moment où c’est réel, ça se fasse tout seul. Peu importe si vous avez peur ou pas.

Bastien, VA, 2019

L’individu n’a plus lieu d’être. Par la modification du corps, les jeunes engagés prennent conscience de leur nouvelle réalité sociale. Passant par le barbier pour la coupe de cheveux réglementaire, c’est ensuite l’uniforme qui est fourni et pour lequel on ne dit jamais « quand il faut l’enlever » (Théo, VA, 2018). L’entrée dans l’armée vise donc une modification de tous les aspects de l’individu, tant dans son apparence physique que dans son aptitude au travail, sa conduite quotidienne ou son attitude morale. Comme les travaux de Jeanne Teboul (2017) le montrent, le corps devient un outil, le vecteur d’une entreprise plus globale, et c’est en le marquant que sont transformés les esprits de façon durable. « Tu sais, quand ils te prennent à l’armée, ils te défont, puis ils te reconstruisent comme ils veulent » (Théo, VA, 2019). Tels des automates, la formation militaire dépasse alors la seule formation professionnelle. Car pour être capable de performer en tant que soldat, l’inculcation d’un ethos guerrier est inévitable : ils ne sont pas seulement des militaires, ils sont des combattants, désireux d’aller se battre, le combat devenant un réflexe. « Le maniement des armes, je ne connais même pas les mouvements. C’est mon subconscient qui le faisait, ce n’était pas moi » (Fabien, VA, 2019).

Par cette incorporation de l’ethos guerrier, les soldats vont se différencier toujours plus des non-guerriers, renforçant la frontière entre la vie militaire et la vie civile. Car, au contraire de l’identité du soldat professionnel, le guerrier ne s’engage pas dans les relations civilo-militaires telles que la plupart des armées occidentales les ont développées (Breede et Davis 2020). Et c’est ce qui laisse apparaître des tensions s’illustrant de manière flagrante dans la perception même des missions où les objectifs et les rôles des soldats se distinguent du fait qu’elles soient des missions de maintien de la paix, de soutien aux catastrophes naturelles ou de guerre.

La facette professionnelle du soldat s’illustre le plus dans les opérations de soutien aux populations civiles. Souvent présentées comme des missions plus simples, elles permettent aux soldats d’exprimer tout leur investissement à soutenir les populations locales. Mais elles sont aussi un premier contact avec une misère sociale qui les confronte à des frustrations et à un sentiment d’injustice face auxquels ils ne peuvent pas agir : ils doivent uniquement répondre aux ordres. Cette discipline professionnelle est encore plus marquée dans les missions de maintien de la paix, où les soldats expriment une réelle frustration à devoir se limiter à cette figure du soldat contrôlée par les décisions politiques au risque de les marquer à vie et de remettre en question leurs propres valeurs morales.

Là-bas, une femme se faisait battre à grands coups de pied dans la tête et on ne pouvait pas intervenir. On croyait qu’elle était morte à la fin avec tout le sang, c’était terrible, mais on ne pouvait pas intervenir.

Luc, VA, 2018

Finalement, les déploiements guerriers (par exemple en Afghanistan) sont les missions qui brouillent le plus la ligne entre le professionnel et le guerrier, le soldat étant témoin, mais aussi acteur d’une violence extrême. « Je suis allé tuer, tu sais » (Benoit, VA, 2018).

En jonglant continuellement entre le professionnel et le guerrier, les soldats vivent avec les contrastes des différentes actions posées. « Tu sais, c’est dur de tirer sur quelqu’un puis, le lendemain, de les aider dans leur village » (Phillipe, VA, 2019). Ces tensions sont importantes à la fin des missions, comme l’illustre Bianca (PS, 2019), qui explique que « ceux qui s’adaptent le mieux, ce sont ceux qui voient qu’ils sont civils. Quand ils voient qu’être militaire, c’est leur métier. » Mais ces différentes missions sont des marqueurs au fer rouge de ce qu’implique le fait d’être militaire, et ce, au risque de les aliéner pour le reste de leur vie. Car apparaissent parfois des éléments perturbateurs dans ce rouage bien huilé du soldat qui transitionne entre professionnel et guerrier, entre temps de paix et temps de guerre : les traumatismes de guerre.

Être post-traumatisé de guerre : une incorporation des traumatismes qui laisse place à un monde dangereux

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la vie de militaire est loin d’être une succession de missions de combat. En effet, les soldats sont, la plupart du temps, en territoire national et sont entre affectations temporaires, entraînements et attente. L’expérience militaire est donc sans cesse un aller-retour entre le milieu civil (au sein de la société canadienne, où le militaire évolue notamment auprès de son entourage familial) et le milieu militaire, représenté entre autres par la base militaire et, parfois, par les zones d’opérations. C’est ce qui rend les retours de mission complexes, effaçant souvent l’apparition de comportements dits « symptomatiques », qui reflètent les enjeux de cette transition constante entre temps de paix et temps de guerre.

C’était normal. J’étais en hypervigilance assez longtemps en Afghanistan… Probablement que les symptômes ont commencé à sortir sans que je m’en rende compte.

Philippe, VA, 2018

Le comportement des soldats post-traumatisés au retour des missions de combat ne semble donc que refléter leurs comportements sur le théâtre des opérations, des réactions que les militaires disent nécessaires au maintien de leur propre vie. C’est tout leur être qui est marqué par la guerre et ses expériences traumatiques. Leurs réflexes, leurs relations interpersonnelles, mais également leurs sens, se figent dans cet état de constante vigilance développée sur le théâtre des opérations.

Quand je me couche, il faut que je mette un son, sinon j’écoute tout ce qui se passe. Une voiture qui passe dehors, peu importe, je ne dormirai pas. Je vais juste m’assurer qu’il n’y a rien chez nous. Donc je mets mon iPad, le son d’un ventilateur, et alors je peux dormir toute la nuit.

Denis, VA, 2018

Le traumatisme a cette caractéristique de venir figer les réflexes guerriers dans un environnement de paix.

Moi, je me disais tout le temps : ça va rebaisser, ça va redevenir normal. Moi, dans ma tête, j’étais capable de faire le on/off comme j’avais fait en Bosnie. Moi, dans la tête, j’étais convaincu. […] Je suis vraiment en crisse [en colère] après moi-même de ne pas avoir été capable de faire le switch [le changement].

Philippe, VA, 2018

Le corps dans son entièreté est impliqué dans le traumatisme, transformant les plus simples habitudes de vie en épreuve.

L’odeur du sang, celui du sang humain, vous savez ce que ça sent ? Ça ne sent pas bon. Cette odeur, elle reste. Je suis amateur de viande rouge, mais le nombre de fois où ma femme m’a acheté un beau steak, bien gros, et le nombre de fois où je l’ai jeté…

Théo, VA, 2019

L’Afghanistan se transpose au Canada. Les routes de Québec sont analysées comme celle de Kaboul. Le regard des militaires cherche le danger jusqu’à parfois vouloir le provoquer pour savoir évoluer dans ce nouvel environnement de paix. Le traumatisme a un impact sur toutes les facettes de la vie de ces soldats post-traumatisés de guerre. Des événements de joie peuvent ramener à la surface des moments déclencheurs qui transforment la naissance d’un enfant en une prise de conscience morale d’avoir possiblement tué des pères de famille. Comme le dit Bianca (PS, 2019), les souvenirs sont « enregistrés, bloqués, mais pas digérés », venant teinter leur vision du monde pour ces soldats qui ont vu « le pire de ce que l’humanité est capable de faire » (Danielle, CVA, 2019). Leur monde est donc désormais constitué d’une violence qu’ils ne peuvent et ne veulent pas oublier. Ils sont des « enragés », toujours prêts à agir (Fabien, VA, 2019).

Cette confrontation à ce regard porté sur notre société en temps de paix montre combien il est difficile de créer des classifications, d’imposer des définitions ou des catégories de ce qui est bien ou mal (Jackson 2005 : 166). Cette peur quotidienne que j’ai appréhendée chez des militaires post-traumatisés a ainsi détourné mon regard de la croyance (Viveiros de Castro 2009 ; Poirier 2013) pour laisser place à une multiplication des mondes. Mon approche de l’expérience des traumatismes a pris un tournant ontologique afin d’aborder les différences tout en dépassant le paradigme de l’universalisme, outil des plus efficaces pour neutraliser la pensée des autres (Poirier 2013 : 51). Cette approche redonne toute son importance aux différences qui peuvent être minorées par l’universalisme des sciences cognitives, comme les sciences médicales (Keck et al. 2015).

Pourtant, par le discours médical si ancré dans nos sociétés occidentales contemporaines, la conception du monde des militaires post-traumatisés est remise en question face aux reconnaissances diagnostiques. À travers la mise en diagnostic, leurs comportements sont considérés comme inadéquats dans une société en temps de paix, les forçant par le fait même à se détacher de leur ethos guerrier pourtant si profondément ancré en eux. Accepter que leurs comportements soient des symptômes revient à les identifier comme victimes de leur profession, au risque de les faire percevoir comme des faibles dans ce milieu professionnel valorisant la force du combattant. « Il ne voulait pas que ce soit psychologique […] parce que c’était comme une faiblesse, reconnaître qu’il était affecté psychologiquement à cause de son travail » (Danielle, CVA, 2019).

La prise de conscience est violente. Car leur expérience du monde en tant que post-traumatisés de guerre entre en confrontation directe avec le monde civil. Tel un voile qui s’efface, ils en viennent à des points de rupture où la prise en charge médicale semble nécessaire afin qu’ils puissent continuer d’évoluer au sein de la société. Parce qu’ils sont autres dans la société, ne se reconnaissant plus dans cette population civile qu’ils accusent de bêtise face à un faux sentiment de sécurité. Ils sont autres dans leur relation avec leurs proches, qu’ils essaient de convaincre du bienfondé de leurs comportements face au regard incompréhensif des conjointes, qui cherchent à retrouver l’homme en dehors du guerrier. « Si je me fie à eux autres [aux soldats d’infanterie], ce sont des machines à tuer. Ils servent à quoi maintenant, dans la vie normale ? » (Alexandra, CVA, 2019).

C’est ici que le diagnostic de TSPT prend toute sa force de normalisation (Thome 2004). En reconnaissant qu’une vision, une expérience d’être-au-monde, est plus vraie qu’une autre, la médicalisation des conséquences psychiques de la violence de guerre mène ces soldats à reconnaître qu’ils ont besoin d’aide. Un soulagement qui leur fait comprendre qu’ils peuvent aller mieux, vivre mieux. Car la souffrance est réelle et ils veulent y mettre un terme. Tandis que certains utilisent une violence dirigée contre eux-mêmes, d’autres choisissent de changer en se médicalisant.

Médicaliser l’expérience de guerre

Du traumatisme au diagnostic

Avant la reconnaissance médicale des traumatismes, la victime (qui n’était alors pas perçue comme telle) était considérée comme illégitime, dénonçant les souffrances psychologiques comme une simulation pour échapper au devoir patriotique (Fassin et Rechtman 2010). Ce n’est qu’à la suite de l’apparition du diagnostic officiel de stress post-traumatique, par son inclusion dans le DSM-III (manuel de référence diagnostique en psychiatrie, publié en 1980), que nous sommes passés d’un régime de soupçon à un régime de la reconnaissance, à travers la justification des conséquences psychiques de la violence — qu’elle soit de guerre ou non.

Désormais, le traumatisme, dont l’origine découle de la médecine de guerre, révèle les atrocités de la guerre et vient modifier notre perception de la violence et de ses victimes. La violence devient une exception, par le fait même de sa définition clinique[6], dont la rhétorique se limite à « l’irruption de l’anormal et du pathogène » (Feldman 2004 : 185). De ce fait, le traumatisme s’applique sans différenciation aux soldats comme aux civils (Kienzler 2008), soulignant l’horreur du terrorisme comme l’insupportable de l’accident ou l’inacceptable d’un événement (Fassin et Rechtman 2010). Rejoignant la vision constructiviste appuyée par Didier Fassin et Richard Rechtman (2010 : 18), le traumatisme devient alors le produit d’une mobilisation d’acteurs, de professionnels de la santé mentale, de défenseurs de la cause des victimes et, plus largement, le produit d’une « reconstruction des soubassements cognitifs et moraux de nos sociétés ». Dépassant une seule réalité clinique, le traumatisme est désormais un jugement moral qui renforce la légitimité des personnes reconnues comme victimes, venant qualifier l’intolérable de la violence et de ses souffrances.

Que l’on considère une politique de la réparation, une politique du témoignage ou une politique de la preuve, le traumatisme n’est pas seulement l’origine d’une souffrance que l’on peut soigner. Par sa reconnaissance diagnostique viennent s’établir des normes, des idéaux auxquels les gens sont amenés à se conformer. Car nos sociétés occidentales industrialisées se composent de systèmes de santé qui participent à une considération spécifique du bien-être — physique comme psychologique — à travers des dichotomies éclairantes, mais critiquables entre sain/malade, stable/instable, etc. (Le Breton 2013). Ces idées se forment toutes sous la domination d’un concept organisateur : le normal (Hacking 2002).

Le TSPT, produit et réalisation du discours psychologique (Young 1995), est ainsi un produit culturel et moral. Mais il est aussi une construction sociopolitique visant un but précis : caractériser l’état des militaires de retour du combat avec un comportement déviant par rapport à la norme (Burstow 2005 ; Doidy 2012 ; Wool 2013a, 2013b). Le diagnostic a permis une « pathologisation de l’expérience des vétérans » (Doidy 2012 : 33) qui n’est pas sans impact pour les personnes post-traumatisées. Plus qu’une seule portée individuelle, un tel diagnostic fait naître des questions de légitimité et de reconnaissance (Sparr 1996 ; Breslau 2004 ; Kienzler 2008).

Véritable succès dans nos sociétés occidentales, le traumatisme n’est donc plus un simple concept désincarné, mais bien une réalité culturelle et historique (Aroche et Coello 2004). Car ce qui est traumatique dans certaines sociétés ne l’est pas nécessairement dans d’autres (Suarez 2016)[7]. Cela vient toucher un point problématique — révélateur des confusions propres à la construction du traumatisme psychique — qui cherche à définir la nature même des événements hors du commun à l’origine des traumatismes. Il nous faut donc considérer que c’est un univers socioculturel précis qui permet de faire la distinction entre le tolérable et l’intolérable (Rechtman 2005). Il est nécessaire de prendre en compte la réalité sociale, le rapport aux questions politiques de santé publique, de reconnaissance juridique et de droit pour considérer la banalisation même du traumatisme. En effet, en effaçant les différents niveaux de la violence et l’histoire de ses victimes, cela a des effets non négligeables sur les individus. « Il n’y a pas de différences entre le survivant d’un génocide et la victime d’un viol : c’est du reste ce que dit la clinique » (Fassin et Rechtman 2010 : 35).

Idiome omniprésent de la détresse dans la culture occidentale (Summerfield 1999), le fait de percevoir les personnes traumatisées à travers une définition telle que celle proposée actuellement oblitère les expériences. Le traumatisme devient tel « un écran entre l’événement et son contexte d’une part, le sujet et le sens qu’il donne à la situation d’autre part » (Fassin et Rechtman 2010 : 421). Face à cela, des mouvements de résistance apparaissent, comme l’illustre le travail de Gutmann et Lutz (2009) : certains militaires américains souhaitent dénoncer l’oblitération des expériences portée par le diagnostic en en transformant la définition pour qu’elle soit plus en adéquation avec leur ressenti et leur vécu. De ce fait, de plus en plus de vétérans considèrent le TSPT non pas comme une condition anormale, mais, au contraire, comme une réaction humaine normale et raisonnable par rapport à ce qu’ils ont vu et ce qu’ils ont fait pendant leur service.

Cela pose la question de la fine ligne de démarcation entre victimes et acteurs de la violence qui, dans le cas des militaires post-traumatisés, se trouve effacée, du moins troublée, par la reconnaissance diagnostique de leur état (Rechtman 2005). Car le diagnostic de TSPT peut être utilisé comme un outil permettant d’excuser moralement les soldats tout en leur garantissant des prestations médicales et d’invalidité (Summerfield 2001 ; Hooyer 2012). Dans le discours qu’il produit, ce diagnostic trace une frontière entre les soldats post-traumatisés et les autres. C’est pourquoi le TSPT reste porteur de nombreux débats, à savoir s’il doit être perçu comme un problème de santé mentale ou bien comme un processus d’adaptation au traumatisme (Martz 2010).

Le trouble de stress post-traumatique, oxymore du métier militaire

Un diagnostic n’est pas un seul critère médical, il est également une entrée dans le système de santé soutenu par le milieu civil, et ce, malgré son origine. Mais il est aussi et surtout une voie de sortie, souvent forcée, du milieu militaire. Pour comprendre en quoi le diagnostic de TSPT s’oppose directement à la figure du soldat, il est nécessaire de reconnaître une qualification spécifique à cet état quand il touche des militaires : c’est ici un TSPT de guerre[8]. Outre ce que cela implique sur l’expérience même de la violence, où le statut de victime fusionne à celui de perpétrateur de la violence, le TSPT de guerre vient finalement s’opposer à ce que doit être un militaire dans la perception des différents participants à la recherche. Car tandis que les civils ne sont pas formés « à être capable de s’en sortir à la suite d’un accident d’auto » (Béatrice, PS, 2019), les soldats doivent pouvoir faire face à la violence des combats. Ils sont des « héros, des soldats forts, invincibles […] supposés être capables de tolérer n’importe quoi » (Béatrice, PS, 2019).

En plus de cette contradiction entre l’identité du soldat et sa réaction supposée face aux événements traumatiques, le TSPT fait également ressortir du soldat des actions qui demeurent incompréhensibles, voire inacceptables dans le monde civil. S’illustre ainsi tout un paradigme entre le TSPT, ayant pour origine la médecine militaire et le stress des combats, et l’identité profonde des militaires qui pose les limites de l’acceptable. Le métier de soldat les confronte à une réalité des combats qui les forcent à des choix cornéliens dont les répercussions sont à vie.

Si on prend la culture militaire, ils vont valoriser beaucoup le courage, l’intégrité, faire la bonne chose. Mais il y a différentes situations dans le contexte opérationnel qui vont les amener à agir à l’encontre de ça. Par exemple, d’être témoin de scènes de violence sans avoir l’autorisation d’intervenir. […] Autant ils ont été entraînés à des valeurs d’intégrité puis de courage et d’humanité, mais là, ils n’ont pas le droit d’agir en fonction de ces valeurs. Ou, à l’inverse, s’ils agissent […], ils vont à l’encontre de la hiérarchie. Donc ça va à l’encontre d’une autre valeur qui est celle de loyauté puis de discipline.

Sophie, PS, 2019

Le rejet des militaires post-traumatisés n’est pas un mythe. « Obtenir un tel diagnostic représente le début de la fin de [s]a carrière » (Philippe, VA, 2019). Le TSPT, ou du moins ses conséquences se transforment en véritable tabou au sens anthropologique du terme. L’institution militaire, reflétée par ses membres, voit en ce trouble de santé mentale un risque détachant le guerrier de l’unité combattante si valorisée. Le stress post-traumatique est alors considéré comme un secret pathogène duquel on ne peut parler qu’à ceux qui en connaissent les symptômes parce qu’ils les vivent au quotidien. Car le TSPT fait peur. Il transforme le militaire en « dangereux personnage » (Antoine, VA, 2019).

L’unité de corps et la confiance en ses frères d’armes sont directement influencées par ce trouble qui effraie, tel un manque de contrôle de soi. Les soldats ne se reconnaissent plus entre eux : les non-post-traumatisés de guerre contestent la volonté et la motivation de leurs camarades, tel un soupçon continu sur la véritable cause de leur comportement.

Les gens qui ont des stress post-traumatiques, soit ils ne veulent pas tasser les images ou ils ne peuvent pas. Alors, s’ils ne peuvent pas, est-ce que c’est physiologique ? Parce que ce n’est pas toujours psychologique. Parce que moi, j’ai tendance à voir ça comme ça : « […] Hey, arrête de me tanner avec tes cauchemars, rêve à d’autres choses. Tu es une grande personne, tu es capable. »

Gilles, VNA, 2019

Ces soupçons ne sont pas nouveaux et risquent de perdurer longtemps quand on considère désormais les avantages sociaux liés à la reconnaissance diagnostique. Et finalement, quand le stress post-traumatique est avéré et connu de leurs camarades, le doute laisse place aux stigmatisations et aux préjugés, souvent blessants et dévalorisants. « Aussitôt que tu es classé PTSD, bah là, tu dessines ton caca. C’est l’expression, nous autres, aux blindés : il fait des dessins de son caca » (Théo, VA, 2018).

Tandis que plusieurs militaires post-traumatisés expriment qu’ils auraient préféré perdre un membre plutôt que d’être atteint psychologiquement, le diagnostic de ce trouble est un véritable couperet. Il est un frein à l’évolution de carrière, voire un vecteur de rejet de la sous-culture professionnelle militaire dans laquelle ils se sont engagés corps et âme. Le militaire se retrouve confronté aux deux milieux de vie dans lesquels il évolue. Tandis que la vie civile l’encourage à chercher ce diagnostic afin de justifier son comportement symptomatique, le milieu militaire l’en empêche, au risque de perdre son identité. Véritable paradoxe quand on considère que l’endoctrinement militaire pousse la création de cet ethos guerrier qui, finalement, sera leur perte lorsqu’il teintera toutes les facettes de leur vie. L’institution militaire ne pouvant rejeter ses membres sur le seul fait que leurs réflexes soient trop présents, trop efficaces, le diagnostic devient une solution afin de définir le soldat dans une autre identité : celle de malade. Ne pouvant trouver l’aide nécessaire au sein du milieu militaire, ils intègrent un nouveau milieu, celui du système de santé, pour réintégrer un monde en temps de paix.

Conclusion

Nos sociétés contemporaines sont confrontées, depuis quelques décennies, au nouveau défi que représente le retour de guerre de soldats, vivants, dans l’environnement civil. Car la guerre fait toujours des victimes et les militaires, outils de ces conflits, ne font pas exception. Mais les morts au combat ne sont pas les seuls fantômes de cette violence extrême dont les conséquences sont si invasives qu’elles vont infiltrer la vie civile. Dépassant le simple fait professionnel, devenir militaire nécessite la suspension de l’identité civile pour laisser place à un ethos guerrier, nécessaire à la survie individuelle, mais aussi et surtout à la survie du groupe. Tandis que le soldat professionnel a toute sa place au sein du milieu civil dans lequel il vit, son ethos guerrier est nécessaire, voire indispensable lors des missions de combat. Mais ce passage de l’un à l’autre n’est pas simple et certains événements traumatiques viennent influencer cette capacité des militaires, transformant l’expérience même d’être-dans-le-monde du soldat. La violence de guerre est porteuse de traumatismes qui vont être incorporés par les soldats tout en effaçant la fine ligne qui différenciait le temps de paix et le temps de guerre. Le traumatisme laisse des marques indélébiles et nous éloigne de la sous-culture professionnelle militaire pour entrer dans une approche phénoménologique de l’expérience de guerre.

Par l’apparition de comportements qui sont dits symptomatiques dans nos sociétés contemporaines, la violence des combats ne lâche plus les militaires post-traumatisés de guerre, qui sont alors tiraillés entre une institution qui ne reconnaît plus leur valeur et une société qui ne les comprend pas. Afin de mettre des mots sur leurs maux, le diagnostic du trouble de stress post-traumatique devient un outil de justification (par exemple du rejet des Forces armées) et de reconnaissance (par exemple des conséquences de la violence de guerre) visant à justifier la libération et la réintégration de ces soldats devenus trop guerriers. Dans la médicalisation de leurs comportements, on justifie leurs actions, on victimise leur expérience de l’uniforme et on normalise une réintégration à la vie civile. Mais jamais on ne laisse place à la tension, pourtant grandissante, qui oppose la perspective médicale à l’expérience même du trouble de stress post-traumatique de guerre. Pourtant, comme l’illustrent les témoignages recueillis, les soldats post-traumatisés et leur entourage doivent apprendre à vivre avec le TSPT, et confirment combien, au-delà d’un seul diagnostic, le trouble de stress post-traumatique est une transformation totale et globale de leur monde.

Appendices

Notes

-

[1]

L’accès au terrain de mon étude a soulevé de nombreux enjeux, tant éthiques que pratiques. C’est pourquoi je me limiterai dans le présent article à un aperçu de la méthodologie, sujet qui fera l’objet d’un futur article.

-

[2]

Ce processus d’approbation éthique a été parsemé d’embûches, ce qui explique la longueur des démarches, lesquelles auront pris plus de dix mois avant l’obtention d’un accord. Lassée des demandes sans aboutissement au point d’envisager l’abandon des démarches, j’ai vu ma détermination mise à rude épreuve tout au long du processus, sentiment qui rejoindra le désarroi des participants à la recherche face à leurs propres démarches, empêtrées dans la bureaucratie, auprès des FAC et d’Anciens Combattants Canada.

-

[3]

Cette collaboration visait principalement à pouvoir partager l’affiche de recrutement dans leurs locaux tout en ayant la possibilité de faire des observations participantes. Tandis que tous ont accepté la collaboration et ont diffusé l’affiche de recrutement, il s’avère que seule la maison de thérapie La Vigile m’a ouvert ses portes pour l’observation d’un atelier thérapeutique qui m’a servi à illustrer certains propos de participants. Je souhaitais réaliser plus d’observations, participantes ou non. Malheureusement, mes très nombreuses demandes sont restées vaines. Mon statut de civile a pu bloquer cet accès aux groupes (thérapeutiques, de discussion, etc.), souvent exclusivement constitués de militaires post-traumatisés ou de membres de la famille. Tandis que ma participation aux différents ateliers ou regroupements nécessitait l’accord de tous les participants, et considérant les difficultés à établir un lien de confiance auprès de cette population, j’ai dû adapter mon approche méthodologique à ces contraintes.

-

[4]

Cette notion est parfois critiquée (Thiéblemont 1999), car elle limite la reconnaissance de la spécificité des différents corps d’armée. C’est pourquoi je lui préfère la spécification de sous-culture professionnelle.

-

[5]

Nom de l’école de recrues.

-

[6]

La définition clinique du traumatisme présuppose l’existence d’un événement originel et souvent spectaculaire, « une chaîne distincte de causes et d’effets qui se déroule dans le temps, et une étiologie spécifique de la maladie avec des symptômes […], des traitements possibles et même une pathologie neurobiologique » (MacLeish 2010 : 18).

-

[7]

Le langage universel du traumatisme est remis en question par les anthropologues qui, comme Suarez-Bonilla (2011, 2016) ou Hinton (2007), démontrent que « [p]ar exemple, au Cambodge, les expériences de traumatisme post-génocide ne sont pas comprises par des termes occidentaux tels que “traumatisme”, mais plutôt par des mots tels que “souffrance” et “douleur” (Hinton 2007 : 43). Ces expressions sont liées à des symptômes somatiques tels que les maux de tête, la transpiration et les vertiges (Hinton 2007). De même, il n’existe pas d’équivalent au mot “traumatisme” en quechua, la langue parlée au Pérou par la population indigène qui a été largement touchée par le conflit armé des années 1980. Ils parlent plutôt de “sasachacuy tiempu” ou de “période difficile” (Suarez-Bonilla 2011), de “périodes de grande tristesse et de chagrin” et de “maux de tête” » (Suarez-Bonilla 2016 : 44, ma traduction).

-

[8]

Il fut intéressant de constater que les définitions du TSPT données par les participants à la recherche dépendaient de leur statut et de leur relation face au trouble. Tandis que les militaires intégraient leur définition directement à leur expérience de vie quotidienne, les autres participants l’expliquaient en mettant l’emphase sur l’événement traumatique tel « un événement quelconque que, normalement, l’humain ne devrait pas vivre » (Maxime, PS, 2019). La notion de guerre s’effaçait ainsi de leur conception générique du TSPT, reconnaissant que toute personne sera confrontée, au moins une fois dans sa vie, à un événement tel qu’il pourra déclencher un stress post-traumatique (Roupnel 2022 : 239-240).

Références

- Aroche J. et M. J. Coello, 2004, « Ethnocultural Considerations in the Treatment of Refugees and Asylum Seekers » : 53-80, in J. P. Wilson et B. Droždek, Broken Spirits. The Treatment of Traumatized Asylum Seekers, Refugees, War and Torture Victims. New York, Brunner-Routledge.

- Baggaley K., 2016, ‘I Was there’ and ‘It Happened to Me’: An Exploratory Study of the Social Organization of Killing by Military Police Officers and Combat Soldiers, 1976-1987. Thèse de maîtrise en criminologie, University of Ontario Institute of Technology.

- Breede H. C., 2019, Culture and the Soldier: Identities, Values, and Norms in Military Engagements. Vancouver, UBC Press.

- Breede H. C. et K. D. Davis, 2020, « ‘Do You Even Pro, Bro?’: Persistent Testing of Warrior Identity and the Failure of Cohesion » : 116-138, in R. C. Engen, H. C. Breede et A. English (dir.), Why We Fight: New Approaches to the Human Dimensions of Warfare. Montréal, McGill-Queen’s University Press.

- Breslau J., 2004, « Introduction. Cultures of Trauma: Anthropological Views of Posttraumatic Stress Disorder in International Health », Culture, Medicine and Psychiatry, 28, 2 : 113.

- Burstow B., 2005, « A Critique of Posttraumatic Stress Disorder and the DSM », Journal of Humanistic Psychology, 45, 4 : 429-445.

- Cysique T., 2013, Les droits militaires en France et au Canada : étude sociologique sur leur évolution comparée depuis un siècle. Thèse de doctorat en sociologie, Université Laval.

- Demers A., 2011, « When Veterans Return: The Role of Community in Reintegration », Journal of Loss and Trauma, 16, 2 : 160-179.

- Doidy E., 2012, « Reconstruction personnelle et critique sociale. Enjeux politiques de la réinsertion des anciens combattants par l’agriculture », Lien social et politiques, 67 : 33-50.

- Fassin D. et R. Rechtman, 2010, L’empire du traumatisme : enquête sur la condition de victime. Paris, Flammarion.

- Feldman A., 2004, « Memory Theatres, Virtual Witnessing, and the Trauma-Aesthetic », Biography, 27, 1 : 163-202.

- Foucault M., 1993, Surveiller et punir. Naissance de la prison. Paris, Éditions Gallimard.

- Goffman E., 1968 [1961], Asiles. Études sur la condition sociale des malades mentaux et autre reclus. Paris, Éditions de Minuit.

- Gutmann M. et C. Lutz, 2009, « Becoming Monsters in Iraq », Anthropology Now, 1, 1 : 12-20.

- Hacking I., 2002, « Philosophie et histoire des concepts scientifique », Cours du Collège de France, [en ligne]. Consulté sur Internet (https://www.college-de-france.fr/media/ian-hacking/UPL7997567846150782232_Hacking2001_2002.pdf), le 5 mai 2023.

- Harrison D., 1997, « La violence dans la communauté militaire », Criminologie, 30, 2 : 27-45.

- Higate P. R., 2001, « Theorizing Continuity: From Military to Civilian Life », Armed Forces & Society, 27, 3 : 443-460.

- Hinton A., 2007, « Terror and Trauma in the Cambodian Genocide » : 433-450, in L. J. Kirmayer, R. Lemelson et M. Barad (dir.), Understanding Trauma: Integrating Biological, Clinical, and Cultural Perspective. New York, Cambridge University Press.

- Hockey J. C., 1986, Squaddies: Portrait of a subculture. Liverpool, Liverpool University Press.

- Hooyer K., 2012, « Going AWOL: Alternative Responses to PTSD Stigma in the US Military », Field Notes: A Journal of Collegiate Anthropology, 4, 1 : 4.

- Jackson M., 2005, Existential Anthropology. Events, Exigencies and Effects. New York, Berghahn.

- Keck F., U. Regehr et S. Walentowitz, 2015, « Anthropologie : le tournant ontologique en action. Introduction », TSANTSA–Journal of the Swiss Anthropological Association, 20 : 4-11.

- Kienzler H., 2008, « Debating War-Trauma and Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) in an Interdisciplinary Arena », Social Science & Medicine, 67, 2 : 218-227.

- Laliberté A., 2006, « Le “démobilisé”, ce construit : du corps de combat au corps individualisé. Le cas du Guatemala », Anthropologie et Sociétés, 30, 1 : 29-50.

- Le Breton D., 2013, L’adieu au corps. Paris, Éditions Métailié.

- MacLeish K. T., 2010, “What Makes the War”: Everyday Life in a Military Community. Thèse de doctorat en anthropologie, The University of Texas.

- MacLeish K. T., 2012, « Armor and Anesthesia: Exposure, Feeling, and the Soldier’s Body », Medical Anthropology Quarterly, 26, 1 : 49-68.

- Martz E., 2010, Trauma and Rehabilitation after War and Conflict. New York, Springer.

- McIntosh J., 2021, « ‘Because it’s Easier to Kill that Way’. Dehumanizing Epithets, Militarized Subjectivity, and American Necropolitics », Language in Society, 50 : 583-603.

- Pedlar D., J. M. Thompson et C. A. Castro., 2019, « Military-To-Civilian Transition Theories and Frameworks » : 21-50, in C. A. Castro et S. Dursun (dir.), Military Veteran Reintegration: Approach, Management, and Assessment of Military Veterans Transitioning to Civilian Life. Cambridge, Academic Press.

- Poirier S., 2013, « The Dynamic Reproduction of Hunter-Gatherers’ Ontologies and Values » : 50-68, in J. Boddy et M. Lambek, A Companion to the Anthropology of Religion. Hoboken, Wiley-Blackwell.

- Rechtman R., 2005, « Du traumatisme à la victime. Une construction psychiatrique de l’intolérable » : 165-196, in D. Fassin et P. Bourdelais (dir.), Les constructions de l’intolérable : études d’anthropologie et d’histoire sur les frontières de l’espace moral. Paris, La Découverte.

- Roupnel S., 2016, Vivre avec un syndrome de stress post-traumatique : l’expérience et l’impact du diagnostic pour des militaires français. Mémoire de maîtrise en anthropologie, Université Laval.

- Roupnel S., 2022, « As-tu peur de moi ? » Trouble de stress post-traumatique et réintégration à la vie civile des militaires franco-canadiens au sein de la société québécoise. Thèse de doctorat en anthropologie, Université Laval.

- Rousseau C., 2000, « Les réfugiés à notre porte : violence organisée et souffrance sociale », Criminologie, 33, 1 : 185-201.

- Ruffa C., 2018, Military Cultures in Peace and Stability Operations. Philadelphie, University of Pennsylvania Press.

- Sparr L. F., 1996, « Mental Defenses and Posttraumatic Stress Disorder: Assessment of Criminal Intent », Journal of Traumatic Stress, 9, 3 : 405-425.

- Suarez-Bonilla N., 2011, Surviving the “Sasachacuy Tiempu” [difficult times]: The Resilience of Quechua Women in the Aftermath of the Peruvian Armed Conflict. Thèse de doctorat en philosophie, Université de Toronto.

- Suarez-Bonilla N., 2016, « Trauma in Global Contexts: Integrating Local Practices and Socio-Cultural Meanings into New Explanatory Frameworks of Trauma », International Social Work, 59, 1 : 141-153.

- Summerfield D., 1999, « A Critique of Seven Assumptions behind Psychological Trauma Programs in War-Affected Areas », Social Science & Medicine, mai, 48, 10 : 1449-1462.

- Summerfield D., 2001, « The Invention of Post-Traumatic Stress Disorder and the Social Usefulness of a Psychiatric Category », Education and Debate, 322 : 95-98.

- Teboul J., 2017, Corps combattant. La production du soldat. Paris, Maison des sciences de l’homme, coll. « Ethnologie de la France ».

- Thiéblemont A. (dir.), 1999, Cultures et logiques militaires. Paris, Presses universitaires de France.

- Thome J., 2004, « The Problem of Universalism in Psychiatry » : 131-140, in T. Schramme et J. Thome (dir.), Philosophy and Psychiatry. New York, De Gruyter.

- Van Gennep A., 1981 [1909], The Rites of Passage. New York, Routledge.

- Viveiros de Castro E., 2009, Métaphysiques cannibales : lignes d’anthropologie post-structurale. Paris, Presses universitaires de France.

- Wood D., 2016, What Have We Done: The Moral Injury of our Longest Wars. Londres, Hachette.

- Wool Z., 2013a, « On Movement: The Matter of US Soldiers’ Being after Combat », Ethnos, 78, 3 : 403-433.

- Wool Z., 2013b, « War Sick: Meaningful Illness and Military Victimhood », Focaal, 66 : 139-147.

- Young A., 1995, The Harmony of Illusions. Princeton, Princeton University Press.

List of tables

Tableau 1

Liste des participants à la recherche

10.7202/1013015ar

10.7202/1013015ar