Résumés

Résumé

En moins de quatre décennies, les milieux fluviaux et humides des villes occidentales sont passés du statut d’espace répulsif et marginal à celui d’élément patrimonial, convoité par les sociétés urbaines. Les nombreux dispositifs réglementaires français attachés à leurs qualités écologiques, paysagères et culturelles en témoignent : la vallée de l’Erdre en région nantaise et les marais de Bourges sont classés au titre de la loi de 1930 quand les rives du Loiret à Orléans et le vieux-centre de Châlons-en-Champagne forment des aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine. En outre, les quais de la Seine à Paris, ceux de la Garonne à Bordeaux, les cités historiques de Lyon et d’Albi, le Val de Loire sont autant de sites d’eau inscrits au patrimoine de l’UNESCO. Notre article cherche à comprendre l’actuel engouement patrimonial des citadins pour les milieux d’eau, relayé aujourd’hui par le développement de projets urbains attachés à leur requalification esthétique et fonctionnelle. Dans cette perspective, nous focalisons notre étude sur plusieurs cités d’eau du Bassin parisien (Amiens, Bourges, Châlons-en-Champagne, Évreux, Orléans, Tours, Troyes) pour y entreprendre une étude géohistorique, diachronique et dynamique, dans un double objectif. D’un côté, il s’agit d’y repérer et de théoriser les types de rapports à l’eau qui se sont développés dans le temps et dans l’espace, afin de souligner le caractère historique et socioculturel des milieux et les conditions de leur patrimonialisation. De l’autre, notre but est de décrypter la formation des paysages d’eau singuliers des villes étudiées, héritage d’une histoire et de façonnements spécifiques. Étroitement associés à la ville, les milieux fluviaux et humides participent à la constitution de la notion de patrimoine urbain.

Abstract

In less than four decades, waterways and wetlands of Western cities have been moved from marginal and repellent zones to attractive spaces for urban societies. Numerous French directives concerning their quality in terms of ecology, culture and landscaping are testifying this fact. The 1930 protective laws concern the Erdre valley in the Nantes region as well as the marsh of Bourges. On the Loiret River in Orléans and in the old town centre of Châlons-en-Champagne, river banks have become part of areas of valorisation of architecture and heritage (i.e. ZPPAUP). Also the quays of the Seine in Paris and of the Garonne in Bordeaux, as well as the cities of Lyon and Albi, le Val de Loire are water landscapes registered in UNESCO. This paper tries to understand the actual interest in heritage of water landscape by the inhabitants. This attraction is replaced by the developments of urban projects on the aesthetic and functional requalification. We will focus this study on cities in the Parisian area (Amiens, Bourges, Châlons-en-Champagne, Evreux, Orléans, Tours, Troyes…) to produce a geohistoric, diachronic and dynamic study. There are two objectives: on one side to identify and theorising the relationship with water across time and space in order to highlight the historical and sociocultural importance of water landscape and the conditions of their inscription in the local heritage; on the other side to decipher the water landscape in the studied cities through the specificity of their history and realisation. This document uses works of historians and geographers, archives and interviews with local actors. Closely related to the city, the waterways and wetlands allow a new understanding of urban heritage.

Corps de l’article

Introduction

En moins de 40 ans, les milieux fluviaux et les zones humides des villes d’Europe occidentale sont passés d’espaces répulsifs et marginaux à objets patrimoniaux revendiqués par les sociétés urbaines. Initiée en Amérique du Nord durant les années 1960[1], relayée au Royaume-Uni[2] puis en Europe rhénane[3] dans les deux décennies suivantes, cette dynamique de réhabilitation ne touche la France que dans les années 1990. Elle accompagne alors les nombreux dispositifs réglementaires s’appliquant aux patrimoines écologiques, paysagers et culturels des lieux d’eau urbains. Les marais d’Isle à Saint-Quentin (Aisne) et l’île du Rohrschollen dans l’agglomération strasbourgeoise comptent parmi les premières réserves naturelles intra-urbaines. De même, plusieurs périmètres de sites Natura 2000 recoupent le tracé de corridors fluviaux jusqu’en coeur de ville, comme à Angoulême, Pau, Toulouse et Tours. Par ailleurs, la vallée de l’Erdre en région nantaise et les marais de Bourges sont classés au titre de la loi de 1930[4] pour leurs qualités culturelles, historiques, naturelles et paysagères quand les rives du Loiret à Orléans et le vieux-centre de Châlons-en-Champagne forment des aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine[5]. Enfin, les quais de la Seine à Paris, les quais de la Garonne à Bordeaux, les cités historiques de Lyon et d’Albi, le Val de Loire sont aujourd’hui des sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’humanité dans lesquels l’élément fluvial est systématiquement prépondérant.

L’objectif de ce travail est de cerner l’actuel engouement des citadins et des acteurs urbains français pour les milieux d’eau et de le relier aux multiples projets de requalification urbaine[6] à portées patrimoniale, esthétique et fonctionnelle[7]. Dans cette perspective, deux thématiques sont successivement explorées selon une démarche géohistorique, diachronique et multiscalaire. La géohistoire des milieux d’eau (i) est examinée à partir d’une vingtaine de villes du Bassin parisien dotées d’un riche patrimoine fluvial alors que le poids du local, celui des singularités culturelles et morphologiques, est envisagé pour les seules villes d’Amiens et d’Orléans. De même, la requalification de ces espaces humides (ii), leur patrimonialisation urbaine, sont d’abord considérées à l’échelle de l’échantillon urbain tout entier, puis, avec davantage de détails, au sein des deux cités ligérienne et samarienne. La méthodologie retenue a non seulement recours aux travaux d’archéogéographes, d’archivistes-paléographes, de géographes et d’historiens, mais encore, à plus grande échelle, aux documents d’archives et d’urbanisme, à des entretiens auprès d’acteurs locaux et à des relevés de terrain. Elle signe une approche qui, par le truchement des milieux fluviaux et de leurs annexes hydrauliques, fournit des éléments de compréhension de la notion de patrimoine urbain et des politiques qu’elle motive.

Géohistoire et singularités des paysages de l’eau en ville

Les cours d’eau et leurs zones humides urbaines composent des paysages à fort contenu naturel et à biodiversité élevée qui tranchent avec la minéralité du cadre urbain environnant. Pétris d’homme et de nature, ces paysages sont des contextual phenomenons[8] en raison de leurs formes et de leurs contenus qui relatent la trajectoire historique des milieux d’eau urbains[9] mais aussi leurs singularités culturelles et morphologiques[10].

Géohistoire des milieux d’eau urbains de la naissance des cités au xixe siècle

La vingtaine de villes du Bassin parisien (fig. 1) constitue un échantillon cohérent pour appréhender l’histoire générale des milieux d’eau urbains[11]. Ces cités, dynamiques dès l’Antiquité, se sont développées selon des étapes chronologiques similaires dans lesquelles le cours d’eau a été un des moteurs de l’urbanité[12]. Aujourd’hui, ce sont surtout des agglomérations de taille moyenne, même si les plus grandes comme Caen, Orléans, Reims, Rouen et Tours dépassent 200 000 habitants. Toutes intègrent, voire privilégient, la requalification de leurs héritages fluviaux dans leur projet de renouvellement urbain. Ces villes rassemblent donc plusieurs éléments comparatifs pour engager une histoire générale des milieux d’eau urbains de la formation des cités au début du xixe siècle.

Figure 1

Patrimonialisation des principales cités fluviales du Bassin parisien

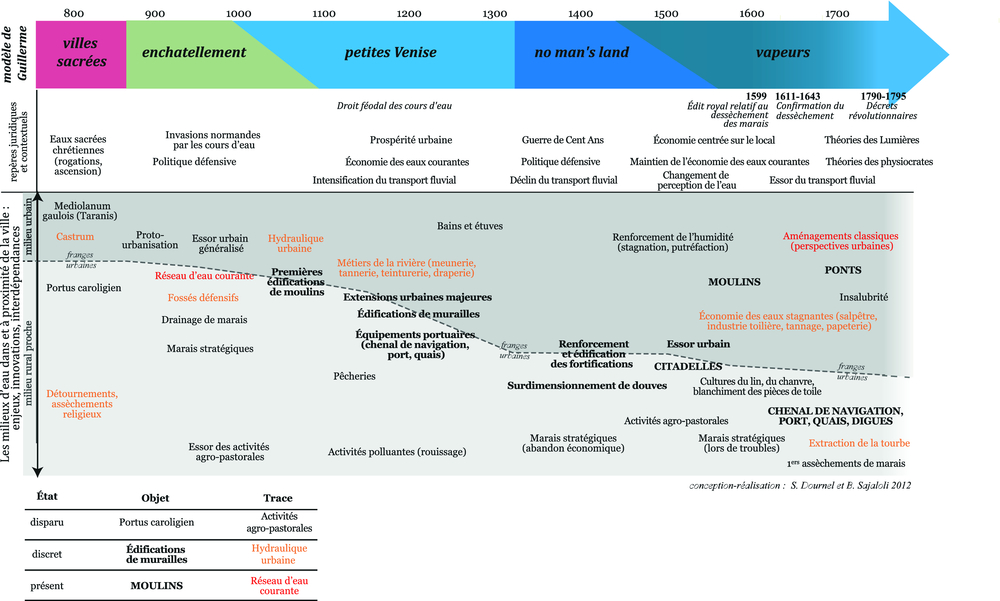

Le travail d’A. Guillerme[13], qui sert de cadre à la réflexion, a été complété en proposant une lecture géographique des temps de l’eau, en partie implicite chez l’auteur, selon un gradient ville-campagne intégrant la croissance urbaine (fig. 2). En recontextualisant géographiquement les héritages, cette lecture fournit un modèle spatial adossé au modèle temporel et permet ainsi d’inscrire la réflexion patrimoniale dans l’espace urbain.

L’émergence des villes dépend pour une bonne part des fleuves et rivières dans la mesure où le réseau hydrographique dessina en grande partie l’armature urbaine nationale[14]. Les cours d’eau, qui se prêtent par essence au transport, forment des axes de communication privilégiés. Toutefois, les conjonctures politiques, militaires et économiques ainsi que les innovations techniques contribuèrent à modifier les rapports dans le temps et dans l’espace entre ville et eau. On peut ainsi, selon le modèle d’A. Guillerme, distinguer cinq temps de l’eau : les villes sacrées, l’enchatellement, les petites Venise, le no man’s land et les vapeurs (fig. 2).

Figure 2

Ville et espaces en eau : héritages géohistoriques (ixe-début du xixe s.)

Du Bas-Empire romain (270-430) au xie siècle, la fonction sacrée puis militaire de l’eau marque la ville et les paysages urbains. La cité, repliée sur elle-même en castrum, trouve dans l’eau un élément de défense[15] avec le creusement de fossés parallèles aux remparts. Après le xie siècle, le contexte défensif évolue et, à l’image de Rouen, Reims, Amiens ou Châlons-en-Champagne, la création de denses réseaux hydrauliques accompagne la croissance urbaine. En outre, cette trame de canaux fournit à la ville une ressource alimentaire avec le développement de pêcheries[16] alors que les marais proches supportent de prospères activités agro-pastorales. Désormais, la ville s’approprie l’eau, la façonne à sa guise et englobe les anciens marécages. Si elle était un élément extérieur et périphérique de la ville gallo-romaine, elle fait partie intégrante du paysage de la ville médiévale. Le réseau hydrographique local devient un moteur économique de l’urbanisation. Beaucoup d’activités liées à l’eau se développent, telles la minoterie, l’artisanat textile (tissage, teinture) et la tannerie. De véritables cités lacustres se constituent, dont Amiens, Châlons-en-Champagne et Troyes sont des exemples remarquables. Au xiie siècle, l’eau est donc dotée d’une gamme de fonctions diverses : alimentaire, militaire, de transport et de communication, énergétique et de matière première pour l’artisanat[17]. Cette révolution artisanale, organisée et échelonnée dans le temps, constitue le véritable âge d’or de l’eau en ville. Il fonde l’image des petites Venise. La guerre de Cent Ans marque une rupture dans les rapports entre l’eau et la ville et crée un no man’s land. De nouvelles fortifications sont érigées afin de protéger la cité médiévale récemment étendue. L’eau reprend ainsi de plus belle sa fonction militaire mais si l’extension des douves permet une protection plus optimale des remparts, elle perturbe aussi l’alimentation du réseau hydrographique intra-muros : la baisse du débit des rivières périurbaines favorise en effet la stagnation des écoulements. Jusqu’au début du xixe siècle, l’humidité joue un rôle fondamental dans l’économie urbaine, plus précisément dans l’activité textile. Si les villes ont conservé leur patrimoine énergétique hérité du haut Moyen-Âge, elles profitent également de l’eau comme élément chimique essentiel à la fermentation, comme agent mécanique nécessaire à la détente des fibres ou à la tension de l’apprêt. On parle alors d’économie fongique, c’est le temps des vapeurs. Du xive au xvie siècle, la densification du réseau hydraulique local sert principalement au blanchiment des pièces de toile et accessoirement à l’irrigation des prairies ou au jardinage. Les eaux dormantes favorisent en parallèle la transformation des peaux et du papier. Cette nouvelle fonction de l’eau est à l’origine d’une spécialisation socio-spatiale de la ville avec des quartiers-palustres de marchands, d’artisans, de blanchisseurs et de maraîchers. Mais, la conservation de l’humidité et le déversement d’immondices dans le réseau hydraulique provoquent parallèlement le développement de fièvres et de maladies. Les miasmes tendent de plus en plus à être combattus alors que l’hygiénisme, opposé depuis deux siècles aux eaux stagnantes, connaît ses premiers succès : à Caen, au Mans[18], dans la majorité des villes étudiées, les premiers travaux d’enterrement du réseau hydraulique, de comblement des douves et d’assèchement des marais intra-urbains[19] surviennent dès le xviiie siècle.

À cette chronologie des modes urbains de valorisation de l’eau s’adjoint une évolution des modes de répartition de ces activités selon un gradient ville-campagne complexe et changeant. Si le premier fait marquant (fig. 2) est l’extension urbaine, elle ne s’accompagne pas d’un simple rejet périphérique des marais. En effet, chaque période connaît un agencement spécifique des terres humides et de leurs usages. Aux temps des villes sacrées, les noyaux urbains, secs et minéraux, s’opposent aux franges marécageuses à vocation religieuse. Durant l’enchatellement, si le marais drainé gagne l’intérieur des enceintes, les périphéries défensives conjuguent vastes espaces palustres et larges fossés remplis d’eau alors que les activités agropastorales sont reléguées dans les campagnes plus lointaines. Aux xiie et xiiie siècles, le développement des moulins sur les franges urbaines amorce tout à la fois une dynamique d’urbanisation hors les murs fondée sur l’énergie motrice de l’eau, sur le transport fluvial et induit l’essor de l’hydraulique intra-urbaine à partir de la formation des premiers faubourgs progressivement intégrés à la ville. La prospérité des métiers de la rivière transforme donc les cités en petites Venise où s’imbriquent espaces en eau et activités urbaines alors que le maraîchage est tenu à distance. Le no man’s land bouleverse ce système. La nécessité de se défendre marque le repli urbain et disjoint villes et campagnes proches : chacune est assujettie à une logique autarcique alors qu’eaux stagnantes et marais gagnent le coeur des cités. Les vapeurs prolongent ce règne de l’humide et retissent le lien urbain-rural par le biais de l’économie fongique. Le nouvel essor urbain voit une répartition par filière des activités liées à la putréfaction : si les métiers de l’eau sont liés au centre urbain, leurs matières premières proviennent des campagnes proches (lin, chanvre). Il n’y a donc aucun gradient du sec vers l’humide, ce que mettra peu à peu en place l’hygiénisme et le modernisme. Ainsi, la lecture spatio-temporelle des territoires de l’eau montre des logiques plus complexes que le seul modèle centre-périphérie construit sur la diffusion centrifuge du progrès et sur une répartition des activités selon leur nuisance, leur moindre rapport économique et leur rusticité. D’une part, la dynamique peut être centripète quand le danger venant des campagnes, la ville est tenue de se replier sur elle-même. D’autre part, la complémentarité des productions artisanales associant les campagnes pourvoyeuses de matières premières aux villes les transformant correspond mal au modèle avancé. Par ailleurs, s’éloigner des enceintes urbaines n’est pas uniquement glisser du minéral vers le naturel : la ville vit aussi au rythme des cycles hydrologiques[20] et insère bon nombre d’espaces agro-pastoraux.

Adossés, les modèles temporels et géographiques contribuent également à évaluer, selon des perspectives patrimoniales, le poids des héritages historiques dans les paysages urbains contemporains[21]. Deux éléments ont plus particulièrement été retenus : l’objet mobilier (quai, moulin, canal…), créé et utilisé dans le passé, puis disparu ou toujours repérable aujourd’hui ; la trace spatiale des modes de valorisation révolus de l’eau (plan de villes, trames viaires, parcellaire…). La figure 2 resitue ainsi les héritages contemporains, présents ou discrets, dans la gamme complète des aménagements historiques auxquels ils étaient liés et qui n’ont pas tous traversé les siècles.

Les héritages de ces cinq temps de l’eau sont inégaux selon les périodes. Les objets-mobiliers antérieurs au xixe siècle, qui relèvent de l’archéologie ou des bâtiments historiques, ont été classés selon la fréquence de leur présence contemporaine. De même, les traces qui relèvent de l’archéogéographie[22] et concernent les formes inscrites dans l’espace[23], ont connu un même classement, même si leur appréhension sociale est parfois plus difficile. Trois éléments marquants apparaissent. D’une part, les traces supplantent les objets jusqu’au xiiie siècle. Les marques contemporaines d’une hydraulique urbaine mise en place durant l’enchatellement et durant les siècles précédant la guerre de Cent Ans guident encore trames viaires et réseaux des canaux et des fossés. C’est bien sûr sur cet héritage que se construit l’image revendiquée de cités d’eau, de petites Venise qui se multiplient dans le Bassin parisien. D’autre part, le primat des objets-mobiliers après la guerre de Cent Ans fait la part belle aux ouvrages visant au contrôle de l’eau (ports, quais, ponts), à sa maîtrise énergétique (moulins) et à ses fonctions défensives (douves). Enfin, les héritages d’une économie palustre associant les cités à leurs campagnes proches ont disparu : le marais, le fleuve et ses annexes hydrauliques, ont ainsi été gommés des mémoires en même temps que leurs espaces, plus mobiles, moins construits, connaissaient des mutations importantes (extension urbaine notamment). La mobilisation contemporaine des héritages de l’eau urbaine d’avant le xixe siècle conduit ainsi à dresser, par défaut, les étapes de son contrôle et de sa domestication.

En définitive, le croisement des modèles temporels et géographiques (fig. 2) éclaire en quoi, en privilégiant tel ou tel héritage au détriment de tel autre, les projets de patrimonialisation fournissent une occasion de réinterpréter, souvent avec une grande souplesse, le passé et répondent à des objectifs affichés dans les projets urbains actuels. En cela, les modalités des sélections opérées révèlent les stratégies des cités fluviales mais aussi, en creux, leurs contraintes liées aux incidences des choix de patrimonialisation sur le territoire. Cette approche nécessite un changement d’échelle, le local prenant le pas sur le global.

Singularités culturelles et morphologiques des milieux d’eau, exemples d’Amiens et d’Orléans

L’étude à grande échelle nuance sensiblement la chronologie et la spatialisation des rapports de la ville à l’eau précédemment décrites. Les agglomérations d’Amiens et d’Orléans, respectivement baignées par la Somme et la Loire, enregistrent plusieurs inflexions spatio-temporelles qui, reliées aux dynamiques hydrauliques des deux fleuves et à la géohistoire régionale des bassins versants, signent des singularités culturelles et morphologiques. Davantage que des écarts au modèle d’A. Guillerme, ces études locales introduisent une nouvelle appréhension de l’histoire des milieux humides urbains.

La géohistoire des milieux fluviaux et humides à Amiens retrace l’épopée d’une ville qui s’est développée en s’ouvrant sur les eaux courantes et stagnantes[24] : la formation du réseau hydraulique urbain du quartier Saint-Leu et celle des hortillonnages (fig. 3) en proviennent. Le quartier Saint-Leu désigne le faubourg formé dès le Moyen Âge classique qui marque l’extension d’Amiens sur les marais de la Somme alors que la ville intra-muros, issue de l’antique Samarobriva, était retranchée jusque-là sur les premières terrasses alluviales. Il en ressort la formation d’une petite Venise, conforme aux temporalités d’A. Guillerme. L’implantation de moulins par le chapitre de la cathédrale au xie siècle, la duplication concomitante du réseau hydraulique, entraînent une urbanisation du site parallèle au tracé des canaux. Cette portion de ville basse, artisanale, est déjà bien formée au xiiie siècle lorsqu’elle est englobée par la nouvelle extension de l’enceinte défensive (fig. 3). Si la guerre de Cent Ans interrompt la densification du bâti, celle-ci reprend aux xvie et xviie siècles. D’autant plus que l’implantation de la citadelle au nord de la Somme freine en partie l’extension de la ville. Le dynamisme de la ville basse, qui se poursuit durant le xviiie siècle, est attribué à la prospérité de l’économie des eaux courantes dans une conjoncture générale de vapeurs. L’activité textile est d’abord animée par la confection de draps et la teinture. Elle démontre sa pleine capacité à se maintenir et à prospérer au-delà des troubles politiques et de la concurrence en se renouvelant autour des lainages, des velours et de la confection de produits très qualifiés, issus du travail des fils de lin, de soie, d’or et d’argent[25] assurant des exportations à l’international, notamment via la Somme. Le dense réseau hydraulique, nerf de l’économie amiénoise, marque aussi bien la ville au Moyen Âge classique que celle de l’Ancien Régime.

Figure 3

Amiens et les hortillonnages en 1562

De part et d’autre du quartier Saint-Leu, les marais de la Somme sont exploités à des fins de maraîchage. Les hortillonnages d’Amiens, situés en amont de la ville, sont les plus représentatifs. Si les archéologues et archivistes-paléographes s’interrogent sur les origines du site (antique ou médiévale selon les auteurs), les premières références manuscrites proviennent du deuxième quart du xiiie siècle, et celles des cartes de la cité amiénoise des xvie (fig. 3), xviiie et xixe siècles. Ceci témoigne non seulement de l’ancienneté de l’activité agricole mais encore du façonnement progressif des hortillonnages, commandé par les moines de l’abbaye de Saint-Acheul. Plusieurs sources textuelles[26] attestent de dernières extensions à l’est au début du xixe siècle. Ces documents décrivent aussi la constitution et la gestion d’un agrosystème à la morphologie originale[27]. Il s’agit d’un parcellaire géométrique et laniéré, composé de petites parcelles entourées d’un réseau dense de fossés (fig. 3), respectivement dénommés aires et rieux en picard. Cet alliage de l’eau, de la terre et du végétal a nécessité d’importants défrichements et travaux de drainage prenant appui sur le réseau hydraulique initial, structuré autour des bras de la Somme et de l’Avre (son principal affluent), exhaussant les secteurs exondés, affouillant les dépressions. Le maraîcher maintient le processus à travers le curage des rieux et le rehaussement de ses berges pour contrer un retour au marécage mais aussi pour amender ses aires de limons, se déplacer en barque parmi ces ensembles insulaires et acheminer ses productions en ville. Zone d’approvisionnement de la ville en fruits et légumes, les hortillonnages font en effet partie intégrante de l’économie amiénoise. En retour, le système socio-économique du site dépend d’un contrôle assidu de l’hydraulique par les vannes des moulins de Saint-Leu, assurant suffisamment d’eau pour la bonne circulation des barques tout en pondérant les phénomènes de crue et d’étiage.

Les canaux de Saint-Leu et les hortillonnages d’Amiens forment donc des milieux d’eau urbains et périurbains contigus, complexes et singuliers, complémentaires sur les plans hydrauliques et fonctionnels. Leur histoire se distingue du modèle d’A. Guillerme par deux traits fondamentaux : la maîtrise de l’eau par l’hydraulique urbaine, loin de décliner, est renforcée durant le temps des vapeurs ; la prégnance continue des hortillonnages signe une relation ville-campagne pérenne.

La géohistoire des milieux fluviaux et humides à Orléans retrace la trajectoire d’une ville qui s’est développée en valorisant les eaux courantes navigables au détriment des eaux stagnantes[28]. L’artificialisation de la Loire et de sa résurgence, le Loiret, qui ensemble ceinturent un val inondable asséché dès le xvie siècle, balise cette croisade contre les miasmes. La Loire, vaste corridor fluvial, est déjà bien naviguée quand l’antique cité d’Orléans, Genabum, se constitue[29]. Le fleuve devient surtout un des principaux axes d’échange du royaume entre le xve et le xviiie siècle : Orléans tire profit du bassin versant du fleuve, véritable plate-forme commerciale, et de sa proximité avec Paris (120 km) pour devenir une importante zone de rupture de charge. La Loire, forte d’un linéaire de 1 012 km et de ses nombreux affluents navigués, assure le transit de marchandises de ses régions riveraines (Auvergne, Bourbonnais, Berry, Bourgogne, Gâtinais, Orléanais, Touraine, Limousin, Poitou, Anjou, Maine, Bretagne). La descente des marchandises est effectuée par l’écoulement du fleuve et de ses affluents alors que leur remontée est permise par la concordance de son tracé avec les vents dominants. À plus petite échelle, la Loire est à l’intersection du couloir rhodanien, de la région parisienne et de l’océan Atlantique, ce qui multiplie d’autant plus les échanges. Ainsi, l’économie orléanaise dépend surtout d’éléments exogènes : les activités liées à la pêche, l’artisanat des eaux courantes sont secondaires tandis que l’économie fongique de la putréfaction est infime. Si la Loire présente une situation idéale, elle offre en revanche des conditions de navigation déplorables en raison de son lit très instable et de son régime hydraulique non pondéré. C’est là la raison d’aménagements hydrauliques ambitieux. Au xvie siècle, les levées, hautes digues de lutte contre les inondations[30], déconnectent de façon quasi-permanente le val d’Orléans du fleuve ligérien, mais ont aussi pour effet de fixer le lit de la Loire par resserrement, correction et simplification de son cours[31]. Quasi conjointement, l’édification de digues submersibles dans le lit du fleuve, les duits, lutte contre la dynamique fluviale (fig. 4). Selon R. Dion, les premières mentions en archives remontent au xive siècle. Les plans d’Orléans, du xve au xixe siècles confirment la présence de tels dispositifs. Enfin, la prospère économie fluviale engendre aussi la construction du canal d’Orléans, opérationnel à la fin du xviie siècle qui, en joignant les eaux de la Loire et de la Seine, a pour fonction d’éviter la rupture de charge à Orléans pour acheminer les marchandises vers Paris[32]. Le poids de la navigation engage enfin un profond réaménagement de la Loire urbaine dans la seconde moitié du xviiie siècle : l’enceinte défensive désuète disparaît aux profits de vastes quais hippomobiles, la ville s’ouvre sur le fleuve par l’aménagement d’un front urbain (fig. 4).

Figure 4

Plan pittoresque de la ville d’Orléans en 1836

Limite sud du Val d’Orléans, le Loiret n’a pas été utilisé pour la navigation, à l’exception des trois derniers kilomètres d’un cours long de 11 km. Dès le Haut Moyen Âge, les moines de l’abbaye de Saint-Mesmin de Micy, située à la confluence Loire-Loiret, valorisent cette résurgence sur 8 km en créant de vastes bassins énergétiques, séparés par des chaussées, avec implantation de moulins en terminaison de chacun d’eux. Il s’agit là d’accroître un débit moyen annuel infime. Les premiers textes d’archives qui attestent de la présence des moulins remontent au xe siècle[33]. Les bassins du Loiret comptent jusqu’à 17 moulins au moment des Guerres de Religion. Les fonctions de ces équipements mécaniques ont surtout varié entre la bonneterie, la dentelle, l’huile, la machine agricole, la quincaillerie, ce qui leur a permis de rester dynamiques durant l’Ancien Régime, au-delà des vapeurs. Dès lors, la succession des temporalités d’A. Guillerme se distingue mal à Orléans car la grande dynamique est bien celle du contrôle de la navigation sur la Loire et celle de la lutte contre les inondations. Les métiers de la rivière, peu développés, les aménagements hydrauliques qu’ils requièrent, sont étroitement limités dans le bassin-versant du Loiret, en partie asséché.

En définitive, les périodes médiévales et modernes, étudiées à Amiens et à Orléans, montrent deux profils non seulement très dissemblables mais aussi assez discordants vis à vis du modèle général d’A. Guillerme. Le site et l’environnement local, la situation générale en regard des flux d’hommes et de marchandises, jouent des rôles d’autant plus notoires qu’ils déterminent l’histoire d’une ville et de ses rapports avec ses milieux d’eau (l’économie palustre à Amiens, le contrôle de la navigation à Orléans). C’est en effet la continuité d’un processus qui est marquante davantage que la succession des temps de l’eau. Mais ce poids du local, au demeurant souligné par A. Guillerme dans ses travaux plus récents[34], nuance davantage qu’il n’infirme la succession des temps de l’eau avant tout élaborée sur des fondements techniques et économiques.

Au terme de cette évocation médiévale et moderne, le poids des héritages liés aux rapports de la ville à l’eau est considérable. Qu’ils soient encore directement inscrits dans les paysages urbains, que leurs traces soient plus discrètes, les aménagements, les formes de valorisation de l’eau, façonnent d’autant plus les cités qu’ils en déterminent aussi une culture, une identité spécifique. À l’heure des politiques de patrimonialisation, il est ainsi opportun de se pencher sur les choix des politiques en matière de reconstruction historique.

La patrimonialisation contemporaine des milieux humides urbains : une réinterprétation historique ?

Le xixe siècle marque une rupture dans le processus créatif d’aménagements liés aux rapports entre ville et eau car l’hygiénisme, puis le modernisme[35], conspuent, condamnent et éliminent peu à peu et, parfois complètement, les milieux d’eau urbains[36]. Pourtant, si les stigmates de ce combat du xixe siècle au milieu du xxe siècle (réseaux d’assainissement urbains, ouvrages de contrôle des écoulements fluviaux, aménagements portuaires…) sont majoritaires, cette période introduit également un double mouvement favorable aux lieux d’eau. D’une part, la naissance des loisirs, notamment nautiques et balnéaires, favorise les espaces fluviaux. D’autre part, la dynamique de patrimonialisation lancée par Mérimée, confortée par la loi du 2 mai 1930, induit simultanément des regards bienveillants sur certains lieux d’eau urbains. À partir de ces héritages hybrides et contradictoires, après une courte mais brutale période de déclassement et d’oubli (1950-1975), comment s’opèrent aujourd’hui les stratégies de patrimonialisation des espaces fluviaux et de leurs annexes ? Sur quelles valeurs et selon quels objectifs, l’histoire est-elle revisitée au profit des politiques urbaines ? Ces questions sont de nouveau examinées à l’aune des deux échelles retenues : la vingtaine de villes retenue précise à la fois les temporalités créatrices d’héritages et les principaux courants de la patrimonialisation ; l’étude d’Amiens et Orléans pointe les divergences et spécificités des politiques locales.

Patrimonialiser les milieux d’eau urbains et réconcilier ville et nature ?

La période contemporaine (xix-xxie siècles) enregistre un curieux mouvement de va-et-vient (fig. 5). Du xixe siècle aux années 1970, les lieux d’eau sont d’abord mis symboliquement et matériellement hors la ville qui ne semble alors prospérer qu’en aliénant sa composante humide. Depuis, la réconciliation, d’autant plus volontaire que le discrédit fut violent, s’effectue sur un fond de recherche d’harmonie entre l’homme et la nature, notamment en milieu urbain. Dans ces conditions, la patrimonialisation des espaces fluviaux, aiguillonnée par le culturalisme et l’écologie urbaine, s’apparente presqu’à une expiation qui condamne les héritages contemporains et à un rachat qui valorise les reliques de l’eau.

Figure 5

Ville et espaces en eau : héritages géohistoriques (début xixe – début xxie s.)

Hygiénisme et Révolution industrielle bouleversent complètement les rapports entre la ville et l’eau. Depuis le siècle des Lumières, la pensée scientifique est en pleine évolution, notamment à travers l’action de la médecine[37], condamnant le méphitisme émanant des eaux stagnantes et de l’humidité ambiante. Pour être saine, la ville doit être sèche. Les cours d’eau intérieurs ou périphériques sont chargés de tous les maux, de toutes les pestilences, rendus responsables de la propagation du choléra, et enterrés[38]. L’hygiénisme constitue alors le premier courant scientifique à l’origine d’un changement global de la perception et du fonctionnement des villes. Face à un milieu urbanisé jugé malsain, avec ses rues sinueuses, ses remparts considérés comme inutiles et ses eaux stagnantes nauséabondes, la conception de la ville durant l’époque classique est dominée par la nécessité d’aérer le tissu urbain, d’embellir le bâti et de favoriser le développement des échanges. La volonté d’ordonner la cité selon une nouvelle esthétique s’affirme donc par l’édification de boulevards plantés à la place des remparts et par la réalisation de vastes places. Les canaux urbains, délaissés depuis la moitié du xviiie siècle, sont ainsi les premiers à être comblés à l’aide des déblais provenant de la destruction des murailles. Parallèlement, l’hygiénisme se préoccupe de la santé des corps et développe promenades et parcs urbains, voire conserve quelques plans d’eau à des fins sportives (nautisme et natation). La Révolution industrielle constitue indirectement un autre facteur d’affranchissement de la ville sur l’eau. Certes, dans un premier temps, les principaux cours d’eau profitent de l’élan provoqué par le bateau à vapeur. Beaucoup sont ainsi canalisés, bordés de quais et de chemins de halage et de grands canaux de desserte (Rhin-Marne, Marne-Saône…) sont creusés à la fin de la Monarchie de Juillet. Cependant, les découvertes en mécanique et en chimie industrielle du xviiie et xixe s. entraînent rapidement l’abandon de l’essentiel des fonctions économiques des réseaux hydrographiques intra-muros et extra-muros. Le développement du chemin de fer favorise une modification de la morphologie urbaine, avec l’apparition de quartiers dynamiques animés par les gares, et contribue au déclin du transport fluvial. De nombreux fleuves et canaux de second rang sont ainsi déclassés de la nomenclature des voies navigables et flottables établie en 1835 ; les infrastructures fluviales urbaines périclitent. La perte progressive et irréversible des fonctions militaires, énergétiques, chimiques, alimentaires et de transport du réseau hydrographique trouve ici ses principales causes. L’eau, n’ayant plus aucun rôle en ville, si ce n’est celui d’égout à ciel ouvert, est combattue. À Paris, le baron Haussmann intervient sur le cycle urbain de l’eau avec la création de réseaux de distribution et d’évacuation[39]. La rue moderne, inventée par les ingénieurs des Ponts et Chaussées, déroule ses trottoirs disposés de part et d’autre de la chaussée centrale. Les cassis d’eau stagnante disparaissent ainsi du paysage urbain. Pourtant, le rejet de l’eau au sortir du xixe siècle n’a pas encore atteint son paroxysme.

Le comblement et l’enterrement des fossés et rivières atteint son point culminant au xxe siècle L’urbanisme moderne rejette en effet le spectacle de l’eau hors de la ville. Les urbanistes rattachés au modernisme ont une croyance absolue dans le progrès. La charte d’Athènes (1933), le mouvement animé par Le Corbusier, prône la ville fonctionnelle : La ville doit faire sa révolution industrielle, ce qui implique le recours à des matériaux nouveaux (béton, acier, verre…) mais aussi la standardisation et la mécanisation de la construction[40]. Une telle pensée aboutit concrètement à un changement d’échelle : ses conceptions sont universelles, elles s’affranchissent des particularismes locaux. Cette approche normative fait donc perdre au milieu urbain ses caractéristiques territoriales, dont son site initial[41]. La revendication d’une morphologie urbaine rectiligne contribue au total effacement du cadre physique à partir duquel la ville s’est construite. La topographique et l’hydrographie locale sont ignorées ; la « nature » est recomposée par la création d’espaces verts[42]. Le zonage monofonctionnel[43], la primeur donnée au transport routier, nuisent directement aux paysages en eau : les voies rapides intra-urbaines se développent sur les vastes quais en friche ; les voies sur berges, aujourd’hui courantes à Reims, Tours et Angers, signent le mépris moderniste de l’eau. Par ailleurs, la planification donne faussement aux milieux aquatiques l’image d’éléments facilement domptables[44]. Les ingénieurs des grandes écoles parisiennes procèdent à l’enterrement et au comblement des réseaux hydrographiques locaux, selon une démarche prométhéenne. La Bièvre en banlieue sud parisienne, le canal latéral de la Loire à Orléans et la Petite Avre à Amiens sont même recouverts d’une dalle en béton, témoignant de cette volonté de mettre hors de la ville le spectacle de l’eau. Les derniers réseaux de canaux urbains sont supprimés, les fleuves et rivières sont endigués et transformés en simple exutoire pour les écoulements usés et pluviaux. Simultanément, beaucoup d’étangs sont remblayés et un grand nombre de marais asséchés, souvent pour que s’érigent de grands ensembles d’habitat collectif (Amiens, Nevers, Tours). Les seuls cours d’eau restés à l’air libre sont ceux qui sont trop vastes pour être comblés ou qui bénéficient encore de la navigation ou de particularismes locaux.

Dans les années 1970, la situation de l’eau en ville génère toute une série de problématiques urbaines. Suite au processus de dévalorisation engagé depuis deux siècles, elle est désormais étrangère à l’urbain, oubliée et déclassée. Le désintéressement porté aux fleuves se lit dans le paysage par la mutation des quais en de vastes aires de stockage de matériaux, en zones d’entrepôts pour la vente en gros ou en parc de stationnement de voitures. Les zones humides abritent également des activités à forte emprise spatiale et à faible valeur ajoutée. Seule la piètre valeur foncière des milieux fluviaux explique le développement d’usages très hétérogènes et sans rapport avec la proximité de l’humide. En outre, les zones humides urbaines sont également le lieu de concentration de tous les marginaux de la ville. Isolées, oubliées, ces entités font office de refuge pour les personnes les plus démunies et/ou culturellement éloignées du principe de résidence. À titre d’exemple, les îles Noires et l’île Aucard à Tours, les rives du Dhuy et la levée de la Chevauchée à Orléans forment des lieux identifiés pour les gens du voyage, les squatteurs, les sans domicile fixe et les travailleurs précaires. Enfin, les milieux fluviaux et humides présentent un état de dégradation avancé. Cette situation est le fruit de l’imperméabilisation croissante des surfaces urbaines, introduisant la question de gestion des eaux pluviales, mais elle est aussi l’expression des problèmes de raccordements des habitations aux réseaux d’assainissement, conséquence de plusieurs décennies d’étalement urbain soutenu.

C’est dans ces conditions que s’amorce le mouvement de réhabilitation des lieux d’urbains. Il répond d’abord au culturalisme[45] qui, en s’attachant aux apports historiques de la cité, réintroduit l’eau au coeur des paysages urbains. Il obéit ensuite à l’écologie urbaine et aux politiques de ville durable qui placent l’espace aquatique au centre des projets urbains. Dès lors, les zones humides, sont peu à peu promues nouvelles figures de la cité idéale.

Le culturalisme désigne le courant de pensée urbaine qui, développé quasi conjointement au modernisme, n’a de résonnance en France qu’au moment de la remise en cause de ce dernier. Critique vis-à-vis de la ville industrielle, alternatif à la vision moderniste du fait urbain, le culturalisme promeut les héritages urbains du Moyen Âge et de l’Ancien Régime et, par ce biais, ceux attachés aux milieux d’eau urbains. La Charte d’Athènes pour la restauration des monuments historiques (1931), la Charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et des sites, dite Charte de Venise (1964), et, à l’échelle nationale, les lois du 2 mai 1930, du 25 février 1943 sur les abords des monuments historiques et du 4 août 1962, dite loi Malraux, relient le monument[46] au site qui l’inclut et favorisent ainsi la valorisation patrimoniale des paysages. Dès lors, le culturalisme, notamment avec les périmètres de secteurs sauvegardés, assure le glissement de la rénovation, faisant fi de l’héritage historique, vers la restauration et la réhabilitation. Cette politique, très visible dans les centres historiques a conduit, dans les villes encore marquées par les fleuves et leurs annexes, à une patrimonialisation de ces espaces et objets liés à l’eau.

Prairies Saint Gildas à Châteauroux, Parc de la Courneuve en Seine Saint Denis, marais d’Ardon à Laon, parc du chemin de l’Île à Nanterre, les zones humides deviennent les emblèmes et les objets du développement urbain durable. Les acteurs et décideurs des nouvelles cités idéales y trouvent souvent des espaces idoines où s’appliquent des principes susceptibles de réconcilier la ville avec la campagne, le béton avec la nature et les citadins avec leur tissu social et urbain. Comprendre cet enthousiasme et cette unanimité suppose d’évaluer les vertus environnementales et sociales de ces lieux d’eau au regard du concept de ville durable mais aussi les effets de mode territoriaux qui, à terme, peuvent fragiliser le processus. Le retour des zones humides dans le giron des lieux propices au développement urbain procède sans nul doute de la conjoncture. Conspuées par le modernisme, elles deviennent par un effet de relégation positive, les nouveaux laboratoires de l’urbanité pour les postmodernes. Cette notion de relégation positive consiste, lors d’un rapide changement de système de représentation ou d’objectifs, à privilégier et redécouvrir les objets et les valeurs qui étaient rejetés ou négligés dans le système précédent. Les exclus d’hier seraient donc les promus d’aujourd’hui. Ainsi, le passage de la ville industrielle à la ville durable, avec les crises et critiques ayant conduit de l’un à l’autre, a en partie assuré le processus de relégitimation territoriale des milieux hydromorphes urbains.

Cet effet de mode n’enlève rien au fait que la promotion des zones humides conforte le concept de ville durable et que ces lieux constituent un champ d’application privilégié des projets urbains qui en émanent. La ville durable, malgré la polysémie du terme et la diversité des approches[47] peut se définir comme « une ville capable de se maintenir dans le temps en gardant son identité et son dynamisme, capable aussi d’offrir une qualité de vie en tous lieux dans une mixité sociale et fonctionnelle, capable enfin de se réapproprier un projet politique à la recherche d’un équilibre sur le plan écologique et social vis à vis du territoire et de la planète »[48]. Quelques principes essentiels en découlent. D’une part, elle a besoin de son passé, de sa culture et de son patrimoine, afin de mieux cerner le temps présent et de se projeter plus aisément dans le futur. Ceci suppose une solidarité intergénérationnelle garante de la construction identitaire citadine. D’autre part, son attachement à la qualité de vie se décline non seulement dans celle du cadre urbain (nature en ville, paysage urbain…) mais aussi dans la création de multiples proximités socioculturelles, économiques et démocratiques susceptibles de réduire la fracture sociale. Enfin, la ville durable limite, tant dans l’intra-urbain qu’à l’échelle régionale, les nuisances environnementales induites par son développement. Dans ce contexte urbanistique florissant, les agglomérations aux sites originels liés à l’eau trouvent dans les fleuves et leurs annexes hydrologiques un champ d’application privilégié.

En effet, une zone humide c’est d’abord de la nature en ville[49]. La biodiversité y atteint un niveau inégalé et les paysages renvoient à une naturalité très forte confinant au sauvage. Dans les marais d’Ardon, au pied de la butte de Laon, plus de 170 espèces végétales composent des milieux riches et variés[50] ; à Saint-Quentin-en-Yvelines, 231 espèces d’oiseaux fréquentent l’étang de la ville nouvelle qui est tout à la fois une réserve naturelle, une base nautique et un bassin écrêteur de crue[51]. Ainsi, il y a fréquemment, par le prisme des zones humides, conjonction entre milieu urbain et aires naturelles protégées (Réserve naturelle du Marais d’Isle à Saint-Quentin (Aisne), réserve naturelle de Saint-Mesmin marquant la confluence de la Loire et du Loiret dans l’agglomération orléanaise…).

C’est ensuite une infrastructure naturelle, selon l’expression adoptée par le Plan national d’actions en faveur des zones humides[52], qui diminue les risques hydrologiques et contribue à renforcer la qualité géochimique des eaux. À Nanterre, le parc du chemin de l’Île filtre les eaux de la Seine et a un rôle de dépollution. À Laon, enfin, le marais d’Ardon accueille les nouveaux forages alimentant la ville en eau potable. Ainsi, les zones humides intra-urbaines sont des zones utiles.

C’est encore un élément clé du patrimoine historique, un marqueur du site urbain et un puissant vecteur d’identité territoriale. Le florilège de villes s’accaparant l’image de petites Venise (Amiens, Étampes, Montargis, Pont-Audemer…) participe de cette construction identitaire tout comme la remise en scène du patrimoine hydraulique. La création de promenade des moulins (sur les bords du Loiret à Olivet, sur ceux du Petit Morin à Jouarre…), la remise en eau des canaux déclassés (canal d’Orléans, canal du Berry), la restauration d’écluses, la réhabilitation de tanneries et autres édifices industriels, la réanimation des quais et des anciens ports fluviaux : tout illustre le regain d’intérêt pour l’histoire locale des quartiers tissés par la présence de l’eau.

C’est également un lieu d’expression du lien social construit autour des solidarités de l’eau. Biens publics, les zones humides accueillent souvent des jardins familiaux dans lesquels se nouent des relations d’entraide et de partage, organisées, entre autres, par la gestion de l’eau. Biens collectifs, elles renferment bon nombre de parcs publics (écoparc des Chenevrières à Châteauroux-Déols, parc urbain de Vendôme, Plan d’eau du Canada à Beauvais) qui, en vertu des fonctions médiatrices de la nature en ville, rassemblent toutes les classes sociales et toutes les générations. C’est pourquoi, elles sont fréquemment retenues comme laboratoire de réinsertion sociale (domaine de la Solitude à Laon) et d’écocitoyenneté. Espaces ouverts, elles constituent des refuges pour des formes originales de vie sociale ou d’expressions artistiques comme le land-art. Dès lors, ouverts à tous et reconnus par tous, les lieux humides sont le théâtre privilégié des grandes festivités urbaines (Festival de Loire à Orléans, fête au bord de l’eau à Amiens, Tous sur le pont à Blois…) ou d’animations centrées autour de l’échange et de la convivialité : foires, marchés, feux d’artifice du 14 juillet, bals…

C’est enfin un lieu de proximité fonctionnelle par la conjonction spatiale des loisirs, des infrastructures techniques (bassin écrêteur de crues…), des manifestations de la biodiversité, des activités productives (maraîchage) ou commerciales (guinguettes, bars), et ce, à des distances toujours faibles du tissu urbain dense. C’est dans ce cadre que les zones humides, détenues en majeure partie par les collectivités territoriales, constituent des réserves foncières privilégiées, et donc, un champ préférentiel pour construire la ville durable.

En définitive, les zones humides guident aujourd’hui les projets urbains. À Arras, le schéma directeur approuvé en 2000 réorganise la ville en fonction du projet Trame verte – Trame bleue. Cette notion de trame bleue, apparue récemment dans le projet de loi dite Grenelle 2, se retrouve aujourd’hui dans un grand nombre de projets d’aménagement (Orléans, Troyes) montrant ainsi l’importance de l’eau pour les grandes agglomérations qui non seulement réinvestissent leurs espaces aquatiques mais encore orientent leur développement autour des réseaux hydrographiques.

On comprend ainsi la soif des villes à patrimonialiser leurs espaces et leur histoire liés à l’eau, mais cette volonté, partagée par l’ensemble des villes étudiées, présente cependant un double paradoxe. D’une part, les héritages (fig. 3 et 5) sont surtout le fait du contrôle de l’eau, voire de la volonté de l’éradiquer de la cité. Or, à de rares exceptions (ouvrages de navigation notamment), les politiques urbaines sont d’autant moins prêtes à assumer leur oeuvre dessinatrice que celle-ci est proche dans le temps. Dès lors, apparaît un hiatus entre le corpus des héritages et celui des objets patrimonialisés. D’autre part, ce hiatus ontologique conduit souvent les édiles urbains à construire parfois ex nihilo une identité fluviale ou paludéenne, choisissant dans le corpus des objets et traces hérités, ceux qui appuient leur politique urbaine. C’est cette instrumentalisation du patrimoine de l’eau que l’on suit à Orléans et à Amiens.

La patrimonialisation à l’échelle locale d’Amiens et d’Orléans, un acte politique

La démarche adoptée ici est volontairement régressive : c’est en comparant les patrimoines liés à l’eau aujourd’hui revendiqués par les villes d’Amiens et d’Orléans avec l’ensemble des héritages issus des périodes antérieures et postérieures au xixe s. que l’on approche les politiques patrimoniales des deux cités fluviales. Dans les deux cités, cette démarche est précédée d’un diagnostic préalable à quatre phases : l’examen du culturel et du social, des politiques de valorisation et d’animation, de la communication puis du règlementaire[53].

Le patrimoine amiénois de l’eau repose sur les images respectives de jardins sur l’eau et de petite Venise du Nord, soit respectivement sur le site des hortillonnages et celui du quartier Saint-Leu. Le maraîchage connut son apogée entre la seconde moitié du xixe et le début du xxe siècle, date à laquelle le nombre de 1 000 professionnels fut atteint[54], et ce à contrecourant de la perte fonctionnelle et du comblement des milieux humides repérée durant l’hygiénisme. Ensuite, la concurrence des produits du Benelux, l’amélioration des techniques de conditionnement dans les transports, ont raison de l’activité qui décline jusqu’aux années 1990 et ne se maintient depuis qu’à sept professionnels[55]. Conjointement, l’essor des jardins d’agrément et potagers garantit une vocation économique au site, renforce les liens sociaux et le sentiment d’appartenance : le glissement du maraîchage professionnel au jardin amateur conforte l’identité agricole du site.

La revendication patrimoniale de Saint-Leu, sous les angles culturel et social, résulte d’une trame géohistorique similaire qui relègue au second plan les effets des thèses hygiénistes et aéristes. La pleine capacité de l’industrie textile à se maintenir et à prospérer dans le temps se confirme. Alors que la production de lainages décroît dans les dernières décennies du xixe siècle, le travail du coton s’affirme à la fin du xviiie siècle et devient le principal secteur d’activité, spécialisé dans les velours de coton et d’Utrecht[56]. La réputation textile d’Amiens perdure et contribue à la transmission spatio-temporelle du réseau d’eaux courantes, bien que le secteur d’activité se soit recentré sur la chimie minérale et la machine à vapeur. Si les deux guerres mondiales ébranlent le système économique, l’activité textile et les canaux restent vifs dans les mémoires.

Actuellement, les politiques de valorisation et d’animation de Saint-Leu et des hortillonnages s’appuient sur des programmes de restauration et de réhabilitation, favorisent l’ouverture de quelques bars-restaurants jouxtant les voies d’eaux, par ailleurs agrémentées de parcours de découverte pédestre et fluvial. Sont mis en avant, pour l’un, l’énergie hydraulique des canaux, l’économie textile, des éléments de l’histoire de la ville, et, pour l’autre, le maraîchage, la biodiversité, le jardinage et d’autres formes de loisirs. Les hortillonnages sont aussi dotés d’un centre d’éducation à l’environnement pour les enfants d’âge. Chaque année, la fête du marché sur l’eau (juin) et la fête au bord de l’eau (septembre) mettent aussi en scène les canaux de Saint-Leu et les hortillonnages à travers l’acheminement des cultures maraîchères en barque, le marché de producteurs et d’artisans, les jeux nautiques, les scènes musicales et théâtrales, le feu d’artifice… Également associés aux festivités urbaines, les deux lieux d’eau sont un cadre préférentiel d’animations et dessinent, avec la cathédrale, le triptyque touristique amiénois.

Le quartier Saint-Leu et les hortillonnages constituent ainsi deux images de marque de la ville. Figures de proue des brochures touristiques et du portail internet de l’office de tourisme, les canaux de Saint-Leu et les hortillonnages sont aussi d’importants sujets de l’actualité des bulletins municipal et intercommunal, dans lesquels il est essentiellement question d’histoire urbaine pour le premier site alors que le second est associé à la nature et à la biodiversité[57]. En complément, une campagne de marketing territorial d’envergure nationale, menée au début des années 1990, a notamment exploité l’image de ville sur l’eau en associant une photo de front urbain de Saint-Leu à l’interrogation Amsterdam ou Amiens ?[58]

Sur le plan réglementaire, enfin, l’est de Saint-Leu et l’ouest des hortillonnages sont des sites inscrits[59] au titre de la loi 1930 en raison du caractère pittoresque du quartier palustre, témoin des activités artisanales invariables qui s’y pratiquaient depuis des siècles, ainsi que de l’originalité paysagère du second site dont le maintien en l’état s’impose face au déclin du maraîchage. Cependant, cette inscription n’a pas de contrainte réglementaire. Par contre, la création d’un plan d’occupation des sols spécifique aux hortillonnages, répondant au caractère pluricommunal du site, a fixé des règles précises en termes de protection et de gestion intégrée face à la pression urbaine, aux dynamiques d’abandon et de dégradation, au développement de jardins d’agrément et potagers. Sur un plan écologique, les hortillonnages ont récemment été intégrés au réseau Natura 2000 à travers la zone de protection spéciale Étangs et marais du bassin de la Somme et le site d’intérêt communautaire Marais de la moyenne Somme entre Amiens et Corbie. La protection et la gestion des biotopes et de la biodiversité rejoignent les mesures adoptées sur deux marais situés plus en amont, classés en réserve naturelle nationale (1979 : 13,4 ha) et en arrêté préfectoral de protection de biotope (1987 : 14,9 ha).

Cette étude en quatre phases révèle d’emblée un hiatus entre le patrimoine revendiqué et les héritages en place. D’un côté, si le quartier Saint-Leu est associé à l’image de petite Venise du Nord, jouant sur la reconnaissance de cet alliage de canaux et de bâti, les moulins et les vannes de régulation hydraulique n’en restent pas moins négligés. Les acteurs urbains reconnaissent la valeur paysagère et culturelle du réseau d’eaux courantes mais font fi paradoxalement des deux moulins à aube, derniers vestiges de cette économie. Les témoins de l’histoire contemporaine sont également dénigrés : les petits complexes industriels disséminés dans le quartier, l’usine hydroélectrique et le vaste site des velours Cosserat, situés plus en aval, présentent des états d’abandon avancés. De l’autre côté, les hortillonnages renvoient à la nature, aux paysages et au maraîchage. C’est donc l’image d’une nature bucolique qui est ici patrimonialisée, non celle de son passé plus industriel. L’histoire de l’extraction de la tourbe, là aussi oubliée[60], l’atteste. L’activité qui valorisait ce substitut au bois de chauffe est pourtant responsable de nombreux plans d’eau au coeur et en périphérie du site, témoins d’une économie populaire et dynamique du xviiie au début du xxe siècle qui a fait la richesse de la vallée de la Somme en pleine conjoncture d’hygiénisme[61]. Comme à Saint-Leu, on note aussi l’abandon voire la suppression des témoins du passé industrialo-portuaire du sud des hortillonnages étendu jusqu’aux années 1960. L’analyse des politiques de patrimonialisation explicite alors ce hiatus et les valeurs sur lesquelles il repose.

Les fondements de la valorisation patrimoniale de la petite Venise du Nord remontent à l’après 1945 lorsque l’insalubrité des canaux urbains et la dégradation du petit bâti populaire (bois et torchis) ressurgissent lors du déclin de l’industrie textile. Ce quartier d’eau, épargné des actions de l’hygiénisme, est alors en proie aux actions de l’urbanisme moderne dans les années 1950-1960. Plusieurs projets tournés sur les créations de grands ensembles d’habitat collectif sur remblais et d’une zone industrielle, engagent la suppression des canaux et la destruction des petites maisons anciennes. Néanmoins, ceux-ci se succèdent sans jamais aboutir en raison de financements défaillants et de la vive opposition des riverains, attachés à la morphologie singulière de ce quartier. Le contexte est aussi celui d’une ville fortement atteinte par les deux conflits mondiaux, or, l’ancien faubourg médiéval, qui en réchappe miraculeusement, se voit associé à l’image de vieille ville. Le regard des élus sur la petite Venise du Nord change au cours des années 1970-1980 mais il faut attendre la décennie suivante pour que s’amorce sa requalification, animée par la restauration des canaux, la réhabilitation du bâti et la densification urbaine lors de l’implantation de bâtiments universitaires[62]. L’idée est de faire de Saint-Leu un quartier latin sur l’eau. Ces actions répondent aussi au contexte général d’une ville déstructurée, sans perspective de développement.

La patrimonialisation des hortillonnages est aussi associée à l’opposition du grand public aux projets menaçant l’intégrité du site. Porté par un propriétaire d’une petite parcelle de terre, le vent de contestation voit la création de l’Association pour la protection et la sauvegarde du site et de l’environnement des hortillonnages qui a eu raison des projets de route à grand gabarit en 1975 et de pénétrante (voie rapide large de 12 m) au milieu des années 1980. Seules quelques actions à l’encontre des milieux ont pu être engagées (busages, comblements, activités dégradantes). Depuis, l’association, déclarée d’utilité publique en 1991, sensibilise et assiste les propriétaires et locataires lors de l’entretien de leur parcelle et de ses fossés, soutient le maraîchage et anime un parcours de découverte en barque. Les hortillonnages sont aussi un lieu prisé des pêcheurs et chasseurs au gibier d’eau. La notoriété de l’association est rapidement acquise et contribue au changement de regard des élus sur le site dans les années 1990. Le projet de requalification urbaine du sud des hortillonnages (projet Gare La Vallée), fortement dégradé, en témoigne. Dans le détail, l’esprit de cette ambitieuse opération d’urbanisme tend à reconstituer certains rieux, à développer le contemplatif sur le site, à la fois depuis le versant sud de la vallée et depuis les rives de la Somme, à travers autant de parcs transversaux et longitudinaux. L’attention est aussi accordée au jardinage et au maraîchage. Ainsi, les jardins sur l’eau participent à la construction de la ville de demain.

Le patrimoine de l’eau à Orléans s’appuie sur la Loire, sur ses ouvrages d’art et ses paysages naturels, ainsi que sur les rives du Loiret agrémentées de châteaux et de gares à bateaux.

La Loire conjugue deux images paradoxales de fleuve royal et de dernier fleuve sauvage d’Europe qui se sont succédées dans le temps : l’intense activité de navigation jusqu’à la moitié du xixe siècle, précède ainsi, du fait de ses dimensions et de son régime hydrologique, du fait aussi de son inutilité économique, une phase l’ayant mise à l’écart des grands travaux de canalisation. Le délaissement guette donc le fleuve quand les bains et le canotage réactivent des rapports à l’eau à contrecourant de l’hygiénisme puis du modernisme. Une école de natation anime les quais dès la Belle Époque, des plages investissent les bancs de sable accrochés aux duits, les loisirs nautiques s’accaparent les eaux lentes et rapides durant les Années Folles. En 1938, Orléans demande même à se nommer Orléans-les-Bains ! Ces activités périclitent dans les années 1950-1960 en raison de noyades chroniques, d’eaux dégradées par l’industrie et du développement du tourisme de masse vers le littoral. Le fleuve est abandonné, gagné par les ligneux ; l’essor de gravières, l’amoncellement de déchets le déclassent. À l’exception de la pêche, les rapports à l’eau sont alors contemplatifs : les promenades rivulaires à usage des piétons et cyclistes développées dès les années 1940-1950 allient aménagements modernistes et ouverture paysagère sur le fleuve. En comparaison, le Loiret connaît un tout autre sort. Niche écologique des notables orléanais, ses bassins, biefs et moulins, fournissent un cadre de vie attrayant aux bourgeois et seigneurs de l’Orléanais qui construisent châteaux et parcs de la fin du xvie siècle au xixe siècle. À la Belle Époque, la fréquentation de l’aval du cours d’eau se popularise. La construction de gares à bateaux équipées d’une ou deux pièces de séjour crée un front bâti à fleur d’eau motivant l’expression de petite Venise du Loiret. L’apparition de bars-restaurants et de guinguettes (près d’une trentaine en moins de 5 km !), entre la fin du xixe et le début du xxe siècle, renforce le caractère populaire, festif et ludique de ces rives, facilement accessibles par tramways et routes entretenues. Nautisme, pêche, promenade, fêtes et bals, à contrecourant des conjonctures d’abandon et de déclassement, reconvertissent les bassins, transmettent leurs traces et leurs formes[63].

Aujourd’hui, les politiques de valorisation et d’animation affinent les formes de revendication patrimoniale de la Loire et du Loiret. Les rives des deux cours d’eau bénéficient de programmes de restauration, sont animées par quelques bars-restaurants et sont équipées de promenades balisées, de parcours de découverte à vocation pédagogique insistant, pour l’un, sur la biodiversité et, pour l’autre, sur l’environnement fluvial, les moulins et les châteaux. Le Festival de Loire, manifestation biannuelle, fait revivre la marine fluviale des xviiie et xixe siècles sur les quais hippomobiles. Moins marquées par l’événementiel, les rives du Loiret sont le théâtre de fêtes plus sporadiques, insistant sur le patrimoine et la qualité de vie des parcs publics. L’ambitieuse Loire à vélo, continuité cyclable de 800 km de Nevers à Saint-Nazaire, menée de concert par les régions Centre et Pays de Loire, longe les quais de Loire, met le fleuve en communication avec le Loiret et avec les autres linéaires fluviaux et éléments du patrimoine ligérien. La Loire et, dans une moindre mesure, le Loiret, dynamisent le tourisme local.

La Loire et le Loiret dessinent ainsi deux axes majeurs de communication de l’agglomération orléanaise. En témoignent les noms de la Communauté d’agglomération (Orléans Val de Loire), et de son bulletin d’information (l’AgglO) ainsi que des slogans attachés aux actions de requalification urbaine (Ensemble vivons la Loire ! et l’AgglO, naturellement ligérienne). L’étude des presses municipale et intercommunale enrichit d’ailleurs la perception des deux cours d’eau, les associant aux loisirs, à l’histoire urbaine, aux inondations, à la nature et à la biodiversité[64].

Si la revendication patrimoniale est présente sur les plans culturel et social, en termes de politiques de valorisation et de communication, elle est surtout le fait d’abondantes réglementations. Les quais de rive droite de la Loire et les rives du Loiret sont inscrits au titre de la loi de 1930, respectivement par arrêtés du 17 juillet 1944 (sur 11 ha) et du 8 avril 1943 (sur 218 ha). Se superposent à ce dernier périmètre les classements de deux châteaux et de leur parc (sur 19 ha et sur 13 ha), ainsi que d’une île (sur 5 ha). Par ailleurs, l’arrêté préfectoral du 25 avril 1995 classe les rives du Loiret en zppaup, soit l’une des premières à l’échelle de la France. Cette protection juridique, devenue avap, s’attache à la gestion coordonnée du Loiret, de ses biotopes, de ses paysages, de ses châteaux et gares à bateaux. La réserve naturelle de Saint-Pryvé qui englobe sur 263 ha le site de confluence Loire-Loiret accentue plus encore la lecture naturaliste du cours d’eau. Plus récemment, enfin, l’inscription du Val de Loire sur la Liste du patrimoine mondial de l’humanité et le classement des rives de Loire au centre d’Orléans reconnaissent à la Loire des valeurs patrimoniales faites de nature et de culture.

Comme pour Amiens, le diagnostic en quatre phases révèle un hiatus entre le patrimoine revendiqué et les héritages en place.

Les acteurs locaux reconnaissent avant tout à la Loire et au Loiret un patrimoine écologique, véhiculant l’image de cours d’eau porteur de biodiversité, de nature en ville. En dépit d’une présence humaine très forte et très ancienne sur ces espaces, la dimension culturelle est moins acquise et, surtout, de façon inégale dans le temps et dans l’espace. Si la navigation commerciale et le canotage font aujourd’hui partie intégrante du processus de patrimonialisation des deux cours d’eau, il n’en est pas de même pour les bains et guinguettes dont le souvenir n’est pas remobilisé. Or, ceci ne s’explique pas par l’ampleur et la richesse des héritages : si la navigation commerciale est riche en objets, dont certains sont clairement revendiqués (quais) alors que d’autres restent plus marginalisés (duits, levées), les activités nautiques et les guinguettes ont en commun d’avoir laissé peu de traces. Par ailleurs, les acteurs urbains patrimonialisant les gares à bateaux et les châteaux du Loiret privilégient d’une certaine façon le processus de villégiature du cours d’eau. L’histoire énergétique y est par ce biais associée puisqu’elle place les anciens bassins de valorisation énergétique et les moulins au centre de la dynamique résidentielle.

Ainsi, le hiatus entre patrimoines et héritages n’est pas commandé par des critères chronologiques qui définissent, à l’instar d’Amiens, ce qui est patrimoine de ce qui ne l’est pas, mais par des reconsidérations culturelles et sociales des éléments en place, valorisant les héritages monumentaux au détriment des héritages plus populaires. Se perdent ainsi dans l’anonymat les guinguettes, les bains, les écoles de natation : les politiques de patrimonialisation accompagnent en réalité un processus de gentrification de l’espace.

L’image de fleuve royal attachée à la Loire, fondée sur la nostalgie d’une navigation commerciale révolue, est au coeur du récent projet d’agglomération Loire trame verte, voté en 2002. Face au délaissement du fleuve, les acteurs urbains ont restauré les quais de Loire par la suppression des vastes zones de parking, la réduction de l’emprise spatiale du boulevard routier et le débroussaillage de la végétation : autant de discontinuités supprimées entre les rives et le centre ancien. L’implantation d’un complexe cinématographique et de commerces lie les deux espaces sur le plan fonctionnel : la ville s’ouvre maintenant sur son fleuve. Les quais hippomobiles réhabilités sont accessibles aux piétons et cyclistes (passage de la Loire à vélo). La réouverture des 1 000 derniers mètres du canal latéral de la Loire (auparavant bouché et recouvert d’une dalle de béton), la fabrication d’une réplique des écluses, la reconstitution d’un bateau à vapeur et d’un bateau lavoir, l’aménagement d’un ponton pour accoster les embarcations légères (canoë-kayak, flotte ligérienne) sont destinés à animer l’espace fluvial requalifié. Cet aménagement rivulaire valorise aussi, par simple effet de contemplation des îles ligériennes intra-urbaines, l’image de la Loire comme dernier fleuve sauvage d’Europe, mobile et fluctuant, conquis par la végétation. En outre, cette action est limitée à une rive de Loire car il s’agit de valoriser le front urbain d’Orléans, image de marque de la ville, pour en faire un nouveau quartier animé. Cette dynamique nourrit la surenchère immobilière des bords de l’eau, relevée depuis quelques décennies et intensifiée depuis l’inscription du Val de Loire à l’unesco.

La patrimonialisation du Loiret n’est pas le fait de la mobilisation des seuls élus urbains. Si de nombreux outils juridiques ont été utilisés pour maintenir l’esthétique et la singularité de cet espace, et lutter contre l’étalement urbain[65], cette patrimonialisation est l’expression de lobbys associatifs dynamiques. L’Association pour la protection du site et de la rivière du Loiret et de son bassin versant est constituée en 1974 par opposition au projet de franchissement de l’autoroute sur le Loiret avant de s’impliquer dans la gestion et l’animation du cours d’eau ainsi que dans le projet de zppaup. L’Association pour la défense, l’animation et la promotion de la rivière du Loiret et de son site est pour sa part créée en 1975 dans le but d’harmoniser les actions sur le Loiret, notamment en termes d’urbanisation et de valorisation des moulins, châteaux et gares à bateaux. Attentive à la gestion de l’eau, elle s’est investie dans le projet de schéma d’aménagement et de gestion des eaux. Enfin, l’Association des Naturalistes Orléanais, aujourd’hui dénommée Loiret Nature Environnement, soutient la patrimonialisation écologique du cours d’eau en prenant en charge la gestion de l’appb de la Pointe de Courpain, devenue réserve naturelle de Saint-Pryvé en 2006. Les acteurs urbains se sont alors associés à ce contexte associatif très actif, par le biais du même projet Loire trame verte, en coordonnant les actions de requalification autour de la réhabilitation du réseau de chemins hérité de l’accès des gardes-rivières aux vannes de régulation hydraulique, agrémenté de mobilier urbain, de panneaux d’information et de petites passerelles. La nature de l’intervention est donc exclusivement centrée sur la promenade et la contemplation, n’associant ni le renforcement du canotage, ni le développement de guinguettes. Le projet de trame verte, pédestre et cyclable, entre Loire et Loiret vise enfin à connecter l’ensemble de ces actions de requalification.

En conclusion, les politiques patrimoniales des deux cités fluviales apparaissent très différentes tant au niveau des héritages choisis que des outils déployés. Amiens, l’artisane, aux eaux paresseuses, mobilise une identité fluviale à partir des jardins sur l’eau et de l’image de petite Venise du Nord. Si son passé industriel récent (extraction de la tourbe et textile) est aujourd’hui négligé par les politiques patrimoniales, il a néanmoins entretenu la pérennité des liens entre Amiénois et lieux d’eau. C’est cette identité lacustre, jamais occultée, qui explique la vigueur des contestations populaires aux projets de destruction des milieux fluviaux. C’est encore elle qui explique le peu d’outils juridiques déployés pour les protéger, l’évidence de leur maintien ne nécessitant pas de contraintes réglementaires. Orléans, la royale, au fleuve sauvage, est au contraire en train de littéralement se reconstruire une identité fluviale. Après avoir tourné le dos à la Loire dès la fin de la marine fluviale (milieu xixe siècle), sa mue ligérienne s’accompagne aujourd’hui d’un volontarisme juridique et d’une sélection drastique des héritages à mettre en exergue. La navigation, la nature sauvage prennent le pas sur tous les autres liens qui unissaient les Orléanais à la Loire et au Loiret, et c’est à marche forcée, et tronquée, qu’est conduite la politique de patrimonialisation des espaces en eaux. Davantage qu’à Amiens, elle constitue une réponse à l’influence croissante de Paris qui tend à transformer la cité libérée par Jeanne d’Arc en une simple banlieue.

Conclusion

Éclairer la construction de la notion de patrimoine fluvial urbain et des politiques qu’elles motivent s’est donc effectué par une démarche scalaire montrant que chaque niveau d’échelle connaît ses propres spécificités patrimoniales, et par une démarche géohistorique construite sur le temps long et sur la comparaison entre le patrimoine revendiqué et les héritages historiques. Cette méthode tente d’apporter une réponse au constat[66] que l’étude des processus de patrimonialisation souffre d’un double manque : les approches géohistoriques négligent les dimensions psychosociales et économiques ; à l’inverse, les approches géoculturelles s’appuient sur des bases historiques trop étroites. Davantage même que la diversité des héritages et des modalités de leur sélection patrimoniale, il apparaît que les politiques de patrimonialisation des espaces urbains fluviaux sont soumises à une triple valence. D’une part, elles répondent à un mouvement culturel général, à une mode, d’envergure nationale voire européenne, qui, de la reconnaissance du patrimoine vert dans les années 1990 à l’exaltation du patrimoine construit depuis 2000, a considérablement influencé la reconnaissance des lieux d’eau urbains. D’autre part, elles s’inscrivent dans des identités locales d’autant plus fortes qu’elles reposent sur la longue histoire des rapports de la ville à l’eau et sur une appropriation populaire de l’espace[67]. Enfin, elles obéissent à des politiques urbaines qui, selon les élus et les édiles, rejettent des héritages dans l’oubli ou en érigent d’autres en faire-valoir de la cité. Influencé, approprié, désigné, le patrimoine connaît alors, selon les contextes locaux, des devenirs dissemblables et des greffes sociales plus ou moins réussies.

S’il participe à la fabrique de la ville en recyclant paysages et fonctions selon des logiques -souvent souples - d’interprétation du passé[68], s’il est aujourd’hui un des fondements du façonnement des identités urbaines, et donc de l’édification des villes durables, le patrimoine fluvial urbain constitue aussi un laboratoire des politiques publiques. Autour de lui se nouent en effet bien des enjeux socio-spatiaux et des ambitions politiques contemporaines, autour de lui la culture réinvestit les paysages.

Parties annexes

Notes biographiques

Sylvain Dournel est post-doctorant en géographie et aménagement à l’Université d’Orléans.

Bertrand Sajaloli est maître de conférences en géographie à l’Université d’Orléans.

Notes

-

[1]

Claude Chaline, Ces ports qui créèrent des villes (Paris : L’Harmattan, 1994), 299.

-

[2]

Perrine Michon, « Le partenariat public-privé et la régénération urbaine. L’exemple des Docklands », Géocarrefour, 83, no..2 (décembre 2008) : 119-128.

-

[3]

Guy Van Oort, « L’aménagement du territoire aux Pays-Bas : l’évolution de la Randstad », Hommes et terres du Nord, 4 (octobre 1984) : 226-236 ; J. M. Dewailly, « Plans d’eau et loisirs dans la Randstad Holland », in Les paysages de l’eau aux portes de la ville, éd. Jean-Paul Bravard, Anne-Marie Laurent, Jean Davallon, Jacques Bethemont (Lyon : Programme Rhône-Alpes de Recherche en Sciences Humaines, 1995), 117-137.

-

[4]

La loi n°1930-05-02 du 2 mai 1930, « relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque » marque une étape importante dans l’intégration de la question paysagère dans la législation française et s’attache, par ses objectifs, à la protection de nombreux sites fluviaux et humides en ville ou à proximité.

-

[5]

Les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (avap dans la suite du texte) émanent de la loi Grenelle ii et remplacent désormais les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (zppaup dans la suite du texte).

-

[6]

Sylvain Dournel, L’eau, miroir de la ville : contribution à l’étude de la requalification urbaine des milieux fluviaux et humides (Bassin parisien, Amiens, Orléans) (mémoire de thèse de doctorat, Université d’Orléans, 2010), 679.

-

[7]

Les projets « Confluence » à Lyon, « Quai rive gauche » à Bordeaux, et « Île de Nantes » comptent parmi les cas les plus probants du processus de requalification urbaine des milieux fluviaux et humides qui s’est généralisé à l’échelle de la France au cours des décennies 1990-2000.

-

[8]

D. J. Marcucci, “Landscape History as a Planning Tool”, Landscape and Urban Planning, 49, no. 1-2 (2000) : 68.

-

[9]

Stéphane Castonguay et Dany Fougères, « Les rapports riverains de la ville : Sherbrooke et ses usages des rivières Magog et Saint-François, XIXe-XXe siècles », Urban History Review/Revue d’histoire urbaine, 26, no. 1 (2007) : 3-15.

-

[10]

J. W. R. Whitehand et Kai Gu, “Conserving Urban Landscape Heritage : A Geographical Approach”, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2, no. 5 (2010) : 6948-6953.

-

[11]

Le Bassin parisien ne caractérise pas un bassin versant hydrographique mais une région géologique sédimentaire, drainée par de nombreux cours d’eau (Loire, Seine, Marne, Oise, Yonne, Somme…). Sur un plan urbain, le Bassin parisien est marquée par l’influence de Paris sur l’ensemble du réseau urbain.

-

[12]

Sans entrer dans les débats de fond que pose la notion d’urbanité, retenons l’idée principale avancée par Michel Lussault selon laquelle « l’urbanité est tant un résultat du fonctionnement de l’organisation urbaine qu’un opérateur de l’organisation et de son fonctionnement » : Michel Lussault, « Urbanité », in Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés, éd. Jacques Lévy et Michel Lussault (Paris : Belin, 2003), 966.

-

[13]

André Guillerme, Les temps de l’eau. L’eau, la cité et les techniques (fin IIIe-début XIXe siècle) (Seyssel : Champ Vallon, 1983), 263.

-

[14]

J. L. Nicolazo, « Au confluent de l’eau et de l’urbanisme », Urbanisme, 269 (décembre 1993) : 64-66.

-

[15]

Henri Galinié, Xavier Rodier, Jacques Seigne, Nathalie Carcaud, Manuel Garcin, et Olivier Marlet, « Quelques aspects documentés des relations entretenues par les habitants de Tours avec la Loire du Ier au XIIe siècle », in Fleuves et marais, une histoire au croisement de la nature et de la culture, éd. Joëlle Burnouf et Philippe Leveau (Paris : Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, 2004), 127-137.

-

[16]

Benoît Clavel et Christophe Cloquier, « Contribution des sources documentaires et archéologiques à l’étude des pratiques halieutiques fluviales médiévales et modernes dans le bassin de la Somme », in Fleuves et marais, une histoire au croisement de la culture et de la nature, éd. Joëlle Burnouf et Philippe Leveau (Paris : Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, 2004), 201-210.

-

[17]

Karine Berthier et Paul Benoît, « Les aménagements hydrauliques au Moyen Âge et au XVIe siècle à Corbeil-Essonnes », in Fleuves et marais, une histoire au croisement de la culture et de la nature, éd. Joëlle Burnouf et Philippe Leveau (Paris : Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, 2004), 321-330.

-

[18]