Résumés

Résumé

L’article vise à éclairer les premiers résultats d’une étude philologique, exégétique et intertextuelle, basée sur la version italienne du Cahier intime de Gustave Flaubert par Giorgio Caproni; commandé par la maison d’édition Rizzoli, ce travail de traduction encore inédit a été réalisé par le poète italien dans les années 1960 et continuellement repensé au cours des décennies suivantes.

Cette traduction a donné lieu à un dossier complexe, stratifié et fragmentaire que nous avons compilé, édité et analysé, et que nous commençons ici par décrire dans les grandes lignes. Les fondements méthodologiques et théoriques du travail critique-génétique envisagé seront ensuite mis en évidence par une observation détaillée de l’atelier du traducteur; pour finir, on se penchera sur les apports du travail traductif à la réflexion et à la production personnelle (notamment poétique) de Caproni.

Mots-clés :

- Giorgio Caproni (1912-1990),

- Gustave Flaubert (1822-1880),

- critique des brouillons,

- critique des sources,

- génétique des traductions

Abstract

The article aims to present the first results of a philological, exegetical, and intertextual study based on Giorgio Caproni’s unpublished translation of Gustave Flaubert’s Cahier intime. Commissioned by the publishing house Rizzoli, the translation was undertaken by the Italian poet in the 1960s and continuously reworked over the course of the following decades, although the publication project never came to fruition.

The translation file, which contains complex, stratified, and fragmentary drafts, has been rediscovered, edited, and analyzed. The article presents this critical genetic edition by highlighting the methodological and theoretical underpinnings of the study through a detailed focus on both the translator’s workspace and his modus operandi as they can be reconstructed from his translation archive. It then goes on to analyze the ways in which Caproni’s work on the translation contributed to his personal reflection as well as to his own literary production, in particular his poetry.

Keywords:

- Giorgio Caproni (1912-1990),

- Gustave Flaubert (1822-1880),

- critical edition of translation drafts,

- genetic criticism,

- genetic of translation

Corps de l’article

Introduction

Nous présentons ici l’édition critique-génétique – en cours d’établissement par nos soins – d’une traduction italienne inédite d’une oeuvre de jeunesse de Gustave Flaubert, réalisée par Giorgio Caproni dans les années 1960. Ce travail de traduction a été reconstruit grâce aux outils combinés de la philologie d’auteur et de la critique génétique, ainsi qu’analysé avec les méthodes de la traductologie et de l’étude des sources. Dans la petite oeuvre posthume qu’est Cahier intime, on distingue entre la première édition d’abord intitulée Souvenirs, notes et pensées intimes (Flaubert, 1965a) dont Caproni tire sa traduction et l’édition critique ultérieure (Flaubert, 1987)[1] à laquelle le traducteur n’a visiblement pas eu accès.

Après une description détaillée des outils du poète et de l’état du dossier, nous présentons les instances théoriques et méthodologiques de la philologie d’auteur et des études de traduction génétique, pour justifier certains de nos choix éditoriaux. Ensuite, une synthèse de l’édition critique-génétique du texte inédit sera proposée. Une troisième partie de l’article aborde les premiers résultats exégétiques produits par la compilation du dossier génétique (c’est-à-dire par l’ensemble des documents associés au processus de traduction) et de cette édition : d’une part, elle passe en revue les lectures externes du poète, comme d’autres oeuvres flaubertiennes et des livres de tiers auteurs; d’autre part, elle étudie le rôle que le jeune Flaubert a certainement joué dans l’inspiration personnelle du poète, surtout dans le recueil Il muro della terra [Le mur de la terre] (Caproni, 1975).

La perspective de la subalternité du traducteur, redéfinie comme « the illusion of the unmediated word » (Bush et Bassnett, 2006, p. 1), n’est pas seulement dépassée dans une oeuvre comme celle-ci, mais presque renversée : s’agissant de deux auteurs de cette envergure, il importe peu que l’un traduise l’autre; leur égale importance est une hypothèse préalable à toute opération herméneutique.

1. Présentation du projet de traduction et analyse des outils repérés

Giorgio Caproni est un poète, critique et traducteur de la seconde moitié du XXe siècle; son oeuvre personnelle et ses traductions d’autres auteurs français ont fait l’objet de nombreuses études critiques[2]. En revanche, son travail sur Cahier intime, première oeuvre de Flaubert abordée par le poète, a été passé sous silence jusqu’à présent.

Les Souvenirs, notes et pensées intimes ont été découverts dans les années 1930 à Antibes, chez Caroline Franklin-Grout – nièce de Gustave Flaubert –, puis confiés à la nièce de cette dernière, Lucie Chevalley-Sabatier, laquelle en aurait réalisé une copie. Les extraits de ces Pensées publiés dès cette époque dans Le Figaro (Flaubert, 1931, p. 5) constituent la première preuve documentaire de l’existence du texte en question; les mêmes extraits ont été partiellement étudiés par des critiques comme Jean Bruneau (1962, pp. 275-284) et Michel Brix (2005, pp. 49-62), qui ont repéré des liens thématiques et stylistiques avec les oeuvres de jeunesse les plus abouties (notamment les Mémoires d’un fou et Novembre). Le petit cahier sera finalement publié en 1965, avec un avant-propos de sa légataire, Lucie Chevalley-Sabatier, avec de nombreuses erreurs de transcription et d’agencement – d’où la nécessité ultérieure de l’établissement d’une édition critique.

Dans l’année qui suit cette première édition, la maison d’édition Rizzoli en commande une première traduction italienne; le traducteur désigné pour ce travail sera Giorgio Caproni. Dans la correspondance, sur un total de vingt-et-une lettres, on distingue deux catégories principales : les lettres de typologie linguistique, échangées avec la responsable de l’édition française, Lucie Chevalley-Sabatier, et les lettres opérationnelles ou d’organisation, où les interlocuteurs sont les trois responsables éditoriaux de Rizzoli (Gianni Ferrauto, Sergio Pautasso et Giorgio Cesarano); reconstituée autant qu’il est possible dans l’étude à laquelle nous travaillons, cette correspondance ne permet pas vraiment de comprendre l’échec du double projet éditorial.

À la commande de la traduction de Cahier intime s’était en effet ajoutée celle de la Première éducation sentimentale, également connue sous le titre L’éducation sentimentale (1845). La première édition étant parue dans les Oeuvres de jeunesse inédites (Flaubert, 1910), cette traduction est tirée de la réédition française de 1963; également réalisée par Caproni, mais restée inédite de son vivant, elle a été publiée en 1997 chez Mondadori, accompagnée de l’essai critique de Silvia de Laude, « Note linguistiche alla traduzione di Giorgio Caproni [Notes linguistiques sur la traduction de Giorgio Caproni.] » (1997, pp. 1389-1431).

D’après les éléments consultés, nous savons que le poète a travaillé sur les deux textes de Flaubert entre 1966 et 1989, soit sur une période de plus de vingt ans, ce qui confirme son intérêt très personnel pour cet auteur – qu’il n’a toutefois jamais évoqué dans ses nombreuses interventions publiques[3].

Le corpus préparatoire, désormais conservé dans deux archives florentines[4], correspond à un authentique laboratoire in fieri, constitué de matériels composites et hétérogènes. Aux deux versions dactylographiées principales, presque complètes, qui remontent à 1966 et 1972 (et qui font, selon les rédactions, entre 50 et 51 pages), s’ajoutent leurs copies carbone ou copies-brouillons, ainsi que quelques tentatives précédentes abandonnées[5]; toutes corrigées et annotées, elles forment un ensemble qui comporte environ 170 pages de tapuscrits. À cette première chemise s’en ajoute une seconde, qui contient une soixantaine de feuillets épars, dactylographiés aussi bien qu’autographes, avec des notes lexicographiques, des réflexions et des citations d’autres oeuvres, ainsi qu’un exemplaire de la première édition française de Cahier intime (1965a), dont Caproni a préparé la traduction sous forme de notes très denses. À ce grand corpus principal, il convient d’ajouter un mince dossier contenant un petit carnet utilisé pour ce travail de traduction et des feuilles volantes tirées de rédactions diverses.

Comme il s’agit d’une oeuvre totalement inédite, il manque ici tout ce qu’Anthony Cordingley et Chiara Montini nomment les « post-textes » (2015, p. 2). L’édition de l’ensemble de l’avant-texte traductif semble répondre au voeu ici exprimé :

The study of avant-textes, epitexts and peritexts, usually referred to as liminal spaces for lying outside the main body of text and producing meanings that can result from multiple agencies apart from the author’s and the translator’s, has been considered ancillary to the study of the stable text. Our claim is that both the “inside” (translation proper) and the “outside” (avant- and post-textes) benefit from being studied on a par and on a complementary basis; together they create a new space of inquiry, which constitutes our locus of analysis.

Nunes et al., 2021, p. 9; italiques dans l’original

Ces ensembles de matériels ont tous été intégralement retranscrits et réorganisés par nous dans une proposition d’édition critique-génétique, dont on tâchera d’esquisser ci-dessous les lignes directrices.

Les marges et les interlignes, annotés sous forme autographe tant dans les versions dactylographiées que sur le texte source éditorial (l’exemplaire de l’original français sur lequel Caproni illustre la traduction), contiennent des réflexions linguistiques, notamment traductologiques, qui peuvent à leur tour être classées en trois types : les changements lexicaux ou les corrections; les modifications morphologiques ou syntaxiques; les citations littéraires et lexicographiques en rapport avec le texte à traduire.

Dans le corpus, et tout particulièrement dans les campagnes de corrections autographes[6], il est possible de distinguer diverses données matérielles. On remarque l’utilisation de dix outils scripturaux (stylos noir, bleu, rouge et fuchsia; crayons bleu, rouge et gris; feutres vert et noir), qui correspondraient à différentes couches de corrections.

Par le biais de ces outils, les pages sont aussi couvertes de nombreux soulignages et, fait intéressant, de symboles graphiques. En commençant par les plus courants et les plus répandus, ces derniers vont de l’astérisque, généralement placé en tête d’un texte nouvellement révisé (ou retraduit par la suite), au simple point, placé en marge d’une solution de traduction incertaine ou intéressante, en passant par une petite croix, indiquant l’absence de tel mot dans le dictionnaire consulté. Plus singulier est l’établissement d’une sorte de lien avec deux points entre deux segments du texte qui ont quelque chose en commun, ainsi que divers dessins esquissés, en guise d’auto-explication du texte.

Parmi les gloses au sens strict, les codes se distinguent en raison du nombre d’occurrences : il s’agit surtout de la classification intratextuelle des liens établis par l’auteur entre divers éléments pour le même segment de texte : par exemple, dans la glose « S12|C6 », le premier code renvoie au numéro de page dans le texte source français, et le second au numéro de la page dactylographiée par le traducteur.

On retrouve un symbolisme similaire dans les sources bibliographiques de Caproni : par l’intermédiaire de codes et d’acronymes, le traducteur atteste son usage de certains ouvrages. Ceux-ci ont été classés selon la distinction proposée par Antonio Lavieri (2015) : dans la bibliothèque « contextuelle » figurent les dictionnaires utilisés[7]; deux autres typologies s’ajoutent à la première : la bibliothèque « di traduzioni », où les autres ouvrages de Flaubert traduits sont classés, et la bibliothèque « idéale », où convergent tous les autres livres.

Ce compte-rendu du dossier une fois accompli, nous avons tenté une reconstitution et une réorganisation, aussi précises que possible, en tenant compte du peu d’informations qu’on a pu recueillir sur la méthode de travail de Caproni. Nous proposons également une chronologie générale des phases traductives et correctives sur trois grandes périodes : l’année 1966, moment auquel la tâche lui est confiée par la maison d’édition; les années comprises entre 1968 et 1972, au coeur même du processus de traduction; enfin, les retours tardifs sur le dossier, datés de 1982 et 1989, que nous sommes en mesure d’établir grâce aux seules notes du traducteur. Toutes ces dates sont mentionnées par Caproni, avec des techniques et encres diverses, dans les notes autographes disséminées tout au long du dossier.

L’analyse du corpus inédit concernant la traduction de Cahier intime de Flaubert, ainsi que le projet de sa reconstitution éditoriale, ont suscité de nombreux doutes quant à la modalité de sa restitution textuelle. Nous expliquerons dans la partie suivante les solutions ecdotiques adoptées pour ce que nous nommerons une « édition critique-génétique » de la traduction, selon une approche méthodologique associant la critique génétique française à la philologie d’auteur italienne.

2. Mise en place de l’édition critique-génétique

Comme le note Alberto Cadioli (2017, p. 190), la critique génétique est plus centrée sur le processus d’élaboration de l’auteur, alors que la philologie d’auteur est historiquement vouée à l’établissement définitif et à la présentation du texte[8]. Concrètement, les éditions critiques et génétiques – sachant que ces dernières « restent une exception » (de Biasi, 1990, p. 24) – diffèrent dans le traitement de l’avant-texte, déplacé par l’école italienne car conçu comme l’ensemble des « materiali che non hanno diretta relazione con il testo [matériaux qui n’ont pas de relation directe avec le texte] » (Italia et Raboni, 2010, p. 27). En revanche, nous convenons avec Patrick Hersant de l’importance de l’avant-texte traductif, « miroir d’un discours tacite où s’expose et se poursuit la traduction en devenir » (2019, p. 2).

Dans ce cas, en effet, les variantes ne servent pas à constituer le texte idéal, mais à visualiser un processus, ainsi que le modus operandi de l’auteur; la définition et l’ordonnancement des documents textuels ne visent pas à hiérarchiser – ce serait ici probablement impraticable – des interventions aussi stratifiées et hétérogènes, mais plutôt à donner un aperçu, aussi clair que possible quoique sujet à discussion, du parcours traductif et herméneutique de Caproni. Les outils de la philologie d’auteur sont mis à contribution précisément pour construire les bases du discours génétique; la fixation des éléments textuels est effectuée dans le but de visualiser le dynamisme du processus de transposition du texte. Une piste relativement récente, suggérée par Dante Isella, consiste à faire en sorte que chaque proposition de méthode acquière « un abito che s’imparenta da vicino allo sperimentalismo empirico di ogni seria operazione scientifica [un habillage qui ressemble beaucoup à l’expérimentalisme empirique de toute opération scientifique sérieuse] » (2009 [1987], p. 12).

Si la critique génétique et la philologie d’auteur ont récemment commencé à partager des prémisses et des résultats, la rencontre avec la traductologie est plus récente encore. Depuis leur création scientifique (qui remonte également aux années 1970), ces deux disciplines ont très peu communiqué entre elles :

Perhaps this liminal dialogue lies in the fact that, unlike translation studies scholars (and translators themselves) who move across linguistic and cultural boundaries, geneticists have tended until recently to operate within one language and culture system.

Nunes et al., 2021, p. 5

Leur réunion semble souhaitable à partir d’une base commune, et cela avant tout d’un point de vue méthodologique : « As descriptive-oriented scholarships, both genetic criticism and translation studies tend to rely on comparison and inference as important stages of the (re)constructive process » (ibid., p. 7)[9].

Entrons donc dans le vif du sujet, en expliquant les choix concrets qui ont présidé à cette élaboration textuelle.

Notre principal spécimen de collation est constitué par la dernière version de la traduction, corrigée et datée sous forme autographe en juillet 1972[10] : l’édition adopte la dernière couche de corrections trouvée pour chaque tissage textuel. Cette version étant un projet mutilé au même titre que les autres, le choix d’un unique témoin pour le texte de base s’est avéré impraticable. Compte tenu, toutefois, de l’inévitable nécessité de présenter un texte de référence, une dernière version complète et fictive a été reconstruite pour être placée en regard du processus de traduction et de correction, contaminant ainsi nécessairement la dernière version avec la seule rédaction qui contient l’ensemble de la section manquante, l’avant-dernière : dans le détail, les dossiers 1-3 et 20-51 sont tirés de la rédaction baptisée « d », et ceux compris entre 4 et 19 de « C »[11].

Dans l’impossibilité d’identifier une diachronie précise à l’intérieur d’une série confuse de synchronies multiples, un choix graphique inédit a été mis en oeuvre : une seule structure avant-textuelle, placée dans un lieu autonome et séparé du texte de base – faute d’espace pour tout mettre sur le côté, ou en bas de page – pour laquelle le titre Appareil a été maintenu par convention[12]. Elle abrite, avec les solutions dactylographiées, les corrections, les variantes alternatives et la totalité (ou quasi-totalité) des divers post-scriptums, c’est-à-dire tout ce qui relève de la définition plus large de la varia lectio, en mettant sur le même plan toutes les solutions trouvées : à la fois les choix de traduction adoptés, dactylographiés dans les brouillons, que les tentatives dérivant de la tradition dite « liminaire »[13], périphérique, c’est-à-dire la complexe constellation des mots, variablement éclairants, fournie par les notes autographes sur le texte source, les carnets de travail, les feuilles ou feuillets simples, etc.

Afin de classer et de séparer ces diverses sources documentaires, comme le requiert l’ordre d’une édition, la distinction de ces matériaux a été réalisée sur base graphique, en suivant partiellement la solution adoptée pour les éditions des « Archives de la littérature latino-américaine du XXe siècle », dont Giuseppe Tavani a éclairé le principe directeur suivant lequel tous les matériaux relatifs à un lieu linguistique doivent être placés côte à côte :

Una edizione critica di tipo tradizionale non sembrava né utile allo scopo prefisso né adatta a soddisfare le esigenze ormai messe in risalto dalla critica genetica. Confinare le varianti in un apparato a piè di pagina non aveva senso, trattandosi non di lezioni deteriori, utili appena a ricostruire la fortuna (o la sfortuna) dell’opera letteraria, ma di testimonianze del farsi testuale. [...] Seppellire in tali cimiteri le varianti d’autore – segmenti di un corpo vivo – sarebbe stata un’operazione di pura necrologia; un affossarle definitivamente, con l’implicita rinuncia a rendere conto della dinamicità testuale e dunque trattando le varianti di elaborazione come fossero varianti di dispersione.

1994, p. 164

[Une édition critique de type traditionnel ne semblait ni utile pour l’objectif visé ni à même de répondre aux besoins désormais mis en avant par la critique génétique. Confiner les variantes à un appareil de notes en bas de page n’avait aucun sens, car il ne s’agissait pas de leçons de second ordre, à peine utiles pour reconstruire la fortune (ou le malheur) de l’oeuvre littéraire, mais de preuves de la fabrication du texte. […] Enterrer les variantes d’auteur – ces segments d’un corps vivant – dans de tels cimetières aurait été une opération de pure nécrologie; une façon de les noyer une fois pour toutes, sans compter le renoncement implicite à rendre compte du dynamisme textuel et donc à traiter les variantes d’élaboration comme s’il s’agissait de variantes de dispersion.]

Les traditionnelles bandes avant-textuelles sont ainsi remplacées par une séparation en deux colonnes verticales. Plus précisément, la colonne de gauche propose les leçons tirées des brouillons dactylographiés, c’est-à-dire des témoins principaux : après la leçon textuelle – placée entre crochets et accompagnée du numéro de la ligne à laquelle elle se réfère, comme il est d’usage dans les éditions critiques italiennes – viennent les autres brouillons dont on a la preuve qu’ils constituent une variante ou un antécédent, dans l’ordre supposé, sur la même ligne verticale que la première. Tout ce qui concerne la leçon finale de chaque témoin individuel, qui constitue sa chaîne de composition et qui le précède ou le contourne – comme les gloses de divers types – apparaît dans une police plus petite. Afin de clarifier la diversité documentaire, les gloses sont également décalées à droite par rapport aux variantes. Dans la colonne de droite, en revanche, on retrouve tout ce qui avait été traditionnellement classé en périphérie : d’abord le prototexte français; ensuite, légèrement décalées vers la droite, les gloses additionnelles, aussi bien les notes libres que celles du carnet. Lorsqu’une annotation n’est pas clairement associée à un segment particulier, mais qu’elle peut être reliée au discours contenu dans la page dans laquelle elle a été écrite, elle est rendue à la fin de la même page; toute glose qui échappe à cette catégorisation, comme les citations d’autres ouvrages, est déplacée à la fin de l’avant-texte. Un exemple de cette proposition d’appareil, concernant un extrait sur lequel se fonde l’une des analyses successives, est transcrit dans notre Tableau 1.

Tableau 1

Un exemple de l’appareil

L’ensemble de ce dispositif est donc organisé en un système à dominante symbolique, mais intégré, le cas échéant, à l’explication en italique de l’intervention effectuée et de l’encre utilisée. Ces dernières, ainsi que les initiales du témoin, précèdent tout ce qu’elles indiquent. Lorsqu’une campagne particulière se ramifie et s’organise topographiquement mais relève clairement du même type, c’est-à-dire est écrite avec la même encre, l’indication n’est donnée qu’une seule fois avant les interventions individuelles, puis subdivisée par des exposants, en lettres, en chiffres ou au moyen de différents symboles.

Les symboles sont d’ailleurs explicités dans une légende qui clôt l’introduction et précède le coeur matériel de la proposition scientifique ci-dessus illustrée, à savoir l’édition proprement dite, abritée dans soixante pages de texte, dont une moitié – celle de droite – propose la dernière version repérée et reconstituée de la traduction de Caproni, et l’autre moitié – celle de gauche – reproduit, sous la forme du texte en regard, l’original flaubertien dans la version datée de 1965. La transcription est linéarisée[14], et le texte français en regard suit et s’adapte à la progression du texte italien, dans le but d’en faciliter la consultation simultanée. Pour rendre intelligibles les nombreux repérages que le traducteur dissémine dans son corpus, les numérotations variées liées aux documents originaux ont été reproduites en gras. Dans le détail, on a inséré entre crochets les numéros attribués par le traducteur à ses tapuscrits; en passant au texte en regard, des barres encadrent les pages éditoriales que le traducteur avait bien précisées sur la marge gauche de son tapuscrit, en y ajoutant, entre guillemets, les pages éditoriales qu’il avait cependant oublié de reproduire.

Afin de rendre la lecture plus accessible, une seule autre intervention de type éditorial a été introduite, la plus macroscopique : il s’agit de la numérotation des lignes, au nombre d’un millier environ, marquées en italique et positionnées sur la droite du texte italien reconstruit. Ainsi les notes en bas de pages rédigées par Caproni lui-même – qui s’entremêlent avec celles de l’éditrice française, également traduites – ont été marquées par une numérotation parallèle, en chiffres romains, afin de souligner une élaboration différente, à strictement parler plus créatrice que traductive. Nous proposons ici une transcription de l’extrait dont nous avons reproduit l’appareil ci-dessus (Tableau 2).

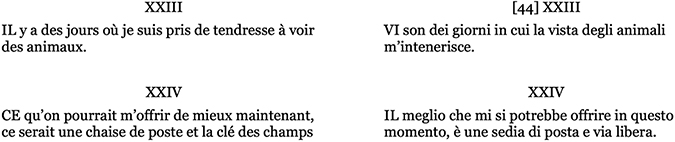

Tableau 2

Un exemple de la traduction et de son texte en regard

Cet ordre numérique de mille lignes en tout est en effet nécessaire pour pouvoir aisément se repérer entre la partie du texte reconstruit et la suivante, qui est aussi la plus longue et la plus complexe du travail : celle qui est consacrée à l’établissement éditorial de tout ce qui tourne autour du texte reconstruit et proposé. Ce qui s’intitule « Appareil : la varia lectio traductionnelle », occupe environ cent cinquante pages, où la définition philologique fait allusion à la composition hétérogène du corpus, composé de variantes, corrections, gloses, notes diverses; sa transcription a été réglée selon les critères résumés ci-dessus.

3. Les lectures externes issues de l’atelier de traduction

Une fois achevée, la restitution complète et détaillée de tous ces matériaux préparatoires constituant le travail inédit de Caproni nous invite à suivre des pistes herméneutiques multiples. Tout en se référant au corpus édité dans la deuxième partie – dans l’appareil –, ces études incitent le lecteur-interprète à porter son regard sur la constellation de la bibliothèque extérieure, c’est-à-dire vers les autres livres que Caproni aurait utilisés en préparant son travail de traduction.

Il y a tout d’abord le reste de l’oeuvre du romancier. Grâce aux gloses retrouvées et transcrites, on découvre que Caproni a surtout travaillé sur la Correspondance et sur quelques traductions italiennes des autres romans. Concernant la source incontournable que représentent les échanges épistolaires du romancier, le traducteur s’est surtout appuyé sur deux traductions italiennes : la première, une anthologie du même nom édité par son ami Giovan Battista Angioletti (Flaubert, 1931b), qu’il abrège « Ang » dans ses gloses; la seconde, une version italienne de l’échange épistolaire avec Louise Colet (Flaubert, 1945). Quant aux autres ouvrages de Flaubert, une édition collective se distingue (Flaubert, 1965b), publié l’année même où Rizzoli avait confié à Caproni la traduction de Cahier intime. Le traducteur, dans le corpus, tire de cette édition des citations de Novembre, oeuvre de jeunesse légèrement postérieure, aussi bien que de Hérodias, l’un des tardifs Trois contes, sans éviter l’introduction biobibliographique de l’ouvrage. La liste des traductions consultées est complétée par Bouvard et Pécuchet (non cité dans le dossier traductif), lu dans la traduction de son ami Camillo Sbarbaro (Flaubert, 1968), qui est également le seul à propos duquel Caproni évoque le nom de Flaubert[15]. Un vieil exemplaire de Madame Bovary, en français (Flaubert, 1924), a également été repéré dans la bibliothèque du poète, aujourd’hui conservée dans deux lieux différents[16].

Plus audacieusement, on poursuit le chemin de l’analyse en se concentrant sur le versant de Caproni lecteur; lecteur qui, bien sûr, revient toujours à son intérêt pour le dossier traductif ouvert sur son écritoire. Dans le corpus, on trouve des références à la littérature immédiatement contemporaine, souvent fréquentée pour en publier des comptes rendus : c’est le cas des romans de Mario Benedetti (1966) et de Gino De Sanctis (1967). D’autres textes bilingues, comme les poèmes de Pierre Reverdy (1966), venaient alors d’être publiés; de grands classiques comme Dante (1932 [1321]) et Ugo Foscolo (1940) sont conviés, ainsi que le très intéressant Leopardi des Pensieri (1857), tout comme un contemporain de Flaubert, Edmond de Goncourt, dont un extrait de l’oeuvre La Faustin (1912 [1882]) est cité sur le prototexte de Cahier intime (v. Di Febo-Severo, 2018).

Ce sont ces deux derniers cas de citation que nous traiterons en particulier, en analysant leur présence dans les brouillons de traduction de Caproni.

Leopardi, auteur clé dans sa formation de lecteur et d’enseignant, de poète et de traducteur, assimilé de manière si profonde qu’il ressurgit non seulement comme héritage littéraire, mais aussi comme modèle linguistique faisant autorité, précisément dans des contextes critiques qui seraient théoriquement très éloignés de lui. En feuilletant l’un des exemplaires dactylographiés de la version flaubertienne, on lit cet extrait du narrateur français : « Lo stoicismo è la più sublime delle stoltezze »[17].

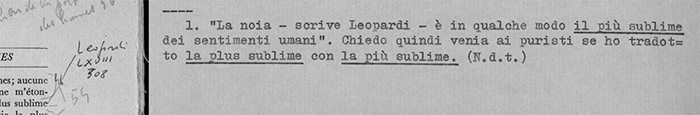

Après les mots « la più sublime », la page dactylographiée par Caproni – numérotée 5 – porte un renvoi dans une note de bas de page, où le traducteur écrit, cette fois de sa propre main :

La noia – scrive Leopardi – è in qualche modo il più sublime dei sentimenti umani. Chiedo quindi venia ai puristi se ho tradotto la plus sublime con la più sublime (N.d.t.)[18]

[L’ennui, écrit Leopardi, est en quelque sorte le plus sublime des sentiments humains. Je demande donc pardon aux puristes si j’ai traduit le plus sublime par la più sublime]

Leopardi est ici fidèlement cité, mais l’oeuvre de référence n’est pas précisée : l’aphorisme apparaît néanmoins extrêmement proche – par le ton comme par le style épigrammatique – de l’aphorisme flaubertien auquel le traducteur le juxtapose.

Pour trouver l’indication bibliographique, il faut consulter le texte source. En correspondance avec les deux passages textuels, on trouve à la page 15 une glose identique, explicative et sans équivoque, apposée par le traducteur dans les deux cas dans la marge de droite. Dans une inscription au même stylo bleu et avec le même ductus, ce qui permet de supposer la contemporanéité des deux gloses, on peut lire : « Leopardi | LXVIII | 308 » (Figure 1).

Figure 1

Reproduction numérique de deux détails, tirés de la page 15 du texte source (à gauche) et de la note en bas de page de la rédaction « c » du dossier n. 5 (à droite)

Même en l’absence du titre de l’oeuvre, la nomenclature textuelle exacte permet une identification facile : il s’agit en effet d’un des Pensieri, une partie aphoristique de la prose de Leopardi tirée du Zibaldone (ouvrage posthume paru entre 1898 et 1900), dont elle constitue la seule section destinée à la publication. La soixante-huitième pensée de Leopardi, quoique assez longue, commence par l’aphorisme cité; l’indication numérique, associée intuitivement au numéro de page (p. 308), a également permis d’identifier l’édition léopardienne de référence, qui n’est pas conservée dans le fonds libraire BGM.

Cette indication sous forme de glose, qui n’est pas accessible autrement que dans les matériaux privés du traducteur et par le biais de leur étude, est intéressante pour l’interprétation du travail de Caproni, et cela à deux titres au moins. Le premier est strictement linguistique : en adoptant une forme audacieuse, notre traducteur se sent obligé de justifier son choix, non seulement pour les futurs lecteurs de sa version, c’est-à-dire dans les notes du texte, mais aussi pour lui-même, à travers le détail bibliographique épinglé à l’exemplaire du texte source; un exemplaire qui, dans la perspective de la traduction en devenir, aurait certainement dû rester inconnu de ses lecteurs. Il suggère en même temps quelque chose de plus profond, lié à l’herméneutique du texte à traduire et donc à l’approche culturelle, au sens large, que Caproni avait adoptée dans son travail de traduction : on peut remarquer, même au premier coup d’oeil macroscopique, que l’oeuvre dont il s’inspire de mémoire s’intitule Pensieri : exactement comme, dans la troisième appellation que lui donne l’éditeur, le princeps français du texte flaubertien qui est en cours de traduction. Il s’agit probablement là d’une association mentale due non seulement à la contemporanéité substantielle des deux oeuvres, mais aussi au genre aphoristique commun aux deux textes, caractérisé par le style synthétique qui sera progressivement assimilé dans sa poésie[19].

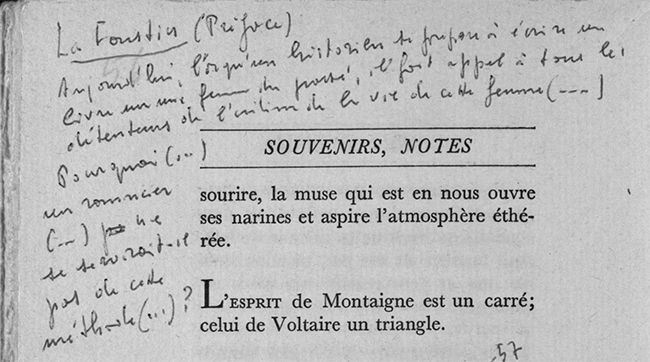

On peut donc avancer l’hypothèse que le cheminement du poète vers la maturité a commencé précisément en même temps que son ouverture aux textes en langue étrangère, leur traduction et leur assimilation[20]. L’atelier de Caproni avait été influencé, en de nombreuses occasions, par un auteur qu’il avait aussi simplement lu et qui restait dans un coin de sa mémoire; c’est le deuxième cas de glose que nous allons analyser (Figure 2).

Figure 2

Edmond de Goncourt, auteur de La Faustin (1912 [1882]) par ailleurs absent du texte de Cahier intime de Flaubert, est cité sous forme autographe par celui-ci à la page 70 de l’édition originale à traduire :

La Faustin (Préface) / Aujourd’hui, lorsqu’un historien se pr<é>pare à écrire un / livre sur une femme du passé, il fait appel à tous les / détenteurs de l’intime de la vie de cette femme […] / Pourquoi […] / un romancier / […] ne / se servirait-il / pas de cette / méthode […]?

1912, p. 70[21]

Il convient de remarquer la valeur de la donnée matérielle de cet hapax, c’est-à-dire l’utilisation du même stylo bleu que celui utilisé, quelques pages plus tôt, pour les références de Leopardi. En effet, compte tenu de l’incroyable variété des encres employées dans cette traduction, l’hypothèse que ces annotations aient été placées à faible distance temporelle les unes des autres, voire au même moment, semble légitime : dans un moment de réflexion herméneutique générale de Caproni sur le texte qu’il était en train de traduire, en vue, peut-être, de l’introduction ou de la préface à élaborer pour la future édition, qui n’a pas abouti.

L’exemplaire de lecture, qui est heureusement présent dans la bibliothèque de l’auteur[22], est lui aussi densément annoté, mais seulement sur les quatorze premières pages. Ces notes, de nature linguistique, n’établissent cependant pas le lien espéré avec le texte de Flaubert, dont elles ne portent aucune trace. Si nous ne connaissions pas son propriétaire, il semblerait plutôt qu’il s’agisse du texte de travail d’un étudiant de français encore à ses débuts; en effet, nous ne pouvons exclure que Caproni l’ait lu avant ses années de travail de traduction sur Flaubert. Pourquoi, alors, se souvenir du texte de Goncourt à ce moment? Quelle illumination a-t-elle investi l’esprit du traducteur? Il est difficile, et donc risqué, de déterminer à quoi pensait exactement le lecteur-traducteur-gloseur plus critique que jamais. Cependant, une piste peut être tentée. Au bas de cette page du texte source, nous lisons, dans le texte éditorial original de Flaubert, cette considération :

Quand on a lu le marquis de Sade et qu’on est revenu de l’éblouissement, on se prend à se demander si tout ne serait pas vrai, si la vérité n’était pas tout ce qu’il enseigne – et cela parce que vous ne pouvez résister à cette hypothèse à laquelle il nous fait rêver […].

1965a, p. 70

Revenons à la réflexion de Goncourt, citée plus haut, sur l’opportunité pour un romancier de plonger dans l’intime du personnage, tout comme cela se passe pour l’historien qui souhaite reconstituer les actions d’une personne ayant réellement existé. Dans le cas du texte que traduit le poète, le personnage du cahier est l’auteur lui-même, la version jeune mais déjà très active du futur créateur d’Emma Bovary, épouse infidèle du placide médecin de campagne, dont la vie intime révolutionnaire mettait plus que jamais en cause les moeurs de l’époque, ces moeurs de province dénoncées explicitement – de manière programmatique – dans le sous-titre du roman; un roman que Caproni possède, comme nous l’avons vu, également en langue originale, et pour lequel son auteur avait subi un procès.

Ce n’est peut-être pas un hasard si Caproni se remémore cette lecture du texte de Goncourt, plus précisément la Préface de l’auteur, c’est-à-dire la section qui contient habituellement le manifeste de l’oeuvre; ce n’est pas non plus un hasard si, en sa qualité de traducteur, il fait preuve d’une telle lucidité qu’il glose par cette citation le texte source flaubertien, précisément là où son jeune auteur cite à son tour le provocateur littéraire par excellence, le marquis de Sade.

Ce croisement d’auteurs et de sources ne peut s’accomplir et se dévoiler qu’à partir du parcours de traduction et de ses matériaux préparatoires. Et en effet, comme on espère le suggérer, en étant si riche en sources diverses et stratifiées, ce parcours présente un intérêt herméneutique qui n’est pas seulement linguistique : le déploiement de cette toile versicolore tissée par le traducteur – « la manière dont il a organisé, voire recomposé dans le passage à l’autre langue […] le lent tissage d’un autre texte » (Durand-Bogaert, 2014, p. 9; nous soulignons) – permet de révéler l’importance de ce travail de version dans l’autre activité de Caproni, la plus personnelle et profonde, à savoir sa production poétique. Il s’agira en effet de compléter une toute première enquête concernant l’influence exercée par Flaubert en tant que présence intertextuelle et thématique, au niveau général de l’inspiration, et, à l’échelle microscopique, avec des échos textuels directs[23].

4. Les apports du travail traductif à la production personnelle de Caproni

Ce travail sur le texte de Flaubert a exercé une profonde influence – encore souterraine – dans l’oeuvre du poète.

Il faut ici préciser que le poète-traducteur a commencé son travail dans les années cinquante, à une époque où, dans la lente reconstruction de l’après-guerre et après l’isolement fasciste, l’intérêt du public pour la littérature étrangère était en pleine effervescence. Si l’on considère la période comprise entre 1951 (date de sa traduction du Temps retrouvé) et 1979 (date de la réédition de ses versions d’Apollinaire), on constate que Caproni a traduit pendant une trentaine d’années : ces trois décennies coïncident avec sa plus importante période de fertilité créatrice, c’est-à-dire de maturation poétique[24]. Dans cette longue période de création, le passage des années 1960 aux années 1970 constitue un moment particulier, une décennie de stase apparente du point de vue de la publication poétique – entre les publications des recueils Congedo del viaggiatore cerimonioso & altre prosopopee [Le congé du voyageur cérémonieux & autres prosopopées] (1965) et Il muro della terra [Le mur de la terre] (1975)[25] – mais d’intense activité traductive. Or, comme le montrent les brouillons retrouvés, ce sont précisément les années où Caproni, aidé quotidiennement par ses dictionnaires, a travaillé avec ferveur sur les oeuvres de Flaubert.

À la lumière de la traduction inédite et redécouverte de Cahier intime, et de la comparaison avec l’original, une section en particulier du Mur de la terre, sous le titre révélateur de Feuilleton (v. Caproni, 1998, pp. 371-383; 2014a, pp. 363-374), se révèle être un véritable nid de références flaubertiennes. Dans cette dizaine de poèmes, le poète-traducteur emprunte des thèmes et des stylèmes au texte flaubertien et circonscrit cette source d’inspiration, aujourd’hui mise en évidence.

La source, du reste, est explicitement déclarée comme plagiat : au milieu de cette section, le poème intitulé « Plagio (o conclusione) per la successiva [Plagiat (ou conclusion) pour la suivante] »[26] est constitué de quatre vers en langue française :

1971Ce qu’on pourrait m’offrir

de mieux maintenant,

ce serait une chaise de poste

et la clé des champs.

À la fin de l’édition princeps du recueil qui la comprend, Caproni dénonçait la paternité différente, en nommant le texte dont la phrase était tirée, se limitant toutefois, dans la note où il admet sa dette, à une simple indication bibliographique : « Flaubert : Souvenirs, notes et pensées intimes. Avant-propos de Lucie Chevalley Sabatier, Buchet/Chastel, Paris 1965 »; son travail étant encore en phase de préparation, le poète se garde de préciser qu’il traduit à ce moment-là cette même oeuvre plagiée.

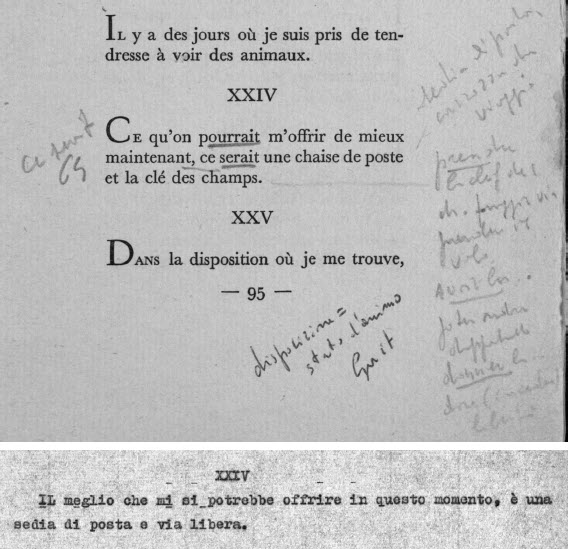

Il s’agit de l’aphorisme XXIV de Cahier intime, publié en prose à la page 95 du texte source de référence, que nous pouvons parcourir encore une fois pour établir ce point spécifique; quant aux tapuscrits de traduction, on retrouve ce segment, uniformément, au dossier numéroté 44[27] (Figure 3).

Figure 3

Reproduction numérique de deux détails, tirés de la page 95 du texte source (en haut) et de la redaction « d » du dossier n. 44 (en bas)

Le passage est attesté, dans les deux versions majoritaires, par une version italienne identique : Il meglio che mi si potrebbe offrire in questo momento, è una sedia di posta e via libera. Pour ce segment aussi, le texte source accueille des notes manuscrites, ici écrites au crayon à papier dans la marge de droite. En ce qui concerne la « chaise de poste », Caproni note : Sedia di posta, carrozza da viaggio. Pour ce qui est du stylème suivant, « clé des champs », le traducteur recopie au-dessous l’expression entière et ses rendus possibles en italien, en ajoutant et en soulignant le verbe original : « prendre la clef des ch. fuggir via prendere il volo »; deux notes contiguës se suivent : « Avoir la [cl. des champs] poter andare dappertutto donner la [cl. des champs] dare (concedere) libertà ». Caproni copie ici partiellement de Il Novissimo Ghiotti, l’un des dictionnaires qu’il a consultés; à part cette dernière considération, il introduit simplement le moins marqué prendere, en remplaçant la forme lue dans le dictionnaire pigliare, plus toscane et plus familière.

On peut donc comparer les gloses marginales avec la leçon finale adoptée dans la traduction dactylographiée non publiée. Le poète a choisi de ne pas traduire par le terme plus usuel de carrozza, qu’il a également transcrit, ni, peu après, le terme peut-être plus connoté de prendere il volo : dans le premier cas, il a choisi une forme plus soutenue, en adoptant la très littéraire – mais bien plus claire – sedia di posta; dans le second, il a opté pour une extension du champ sémantique, en simplifiant en quelque sorte l’expression utilisée par Flaubert, avec l’utilisation d’un via libera plus générale au lieu de fuggir via ou de prendere il volo.

Pour en revenir à l’opération effectuée dans le poème, elle ne semble pas, dans ce cas, techniquement intertextuelle, ni même proprement citationnelle : n’était l’autodénonciation ironique et explicite confiée au titre, il s’agirait en fait d’un véritable plagiat. Le poète traverse la langue de Flaubert au point de l’accueillir, ailleurs, dans la forme de la non-traduction; bien que la traduction ait eu lieu ailleurs, le texte est ici retourné à l’auteur, à son statut linguistique original. Isolée de son contexte de provenance et interpolée entre ses compositions personnelles, cette phrase, et surtout l’alloglossie avec laquelle elle est véhiculée, illustrent le discours poétique personnel du traducteur, qui redevient ici auteur célèbre, dans un discours parallèle mais indissociable de sa réflexion sur le texte flaubertien.

Ces quatre vers, s’ils constituent l’écho le plus explicite, ne sont pas la seule forme sous laquelle la source flaubertienne se manifeste dans l’oeuvre poétique de ces années-là.

Si le Plagio mentionné plus haut a été isolé en 1971 (v. Zuliani, 1998, p. 1569), en 1972, c’est-à-dire l’année qui suit cette élaboration, le poète participe à une opération d’édition en langue française : grâce à l’intercession de son ami André Frénaud, un choix de ses poèmes paraît dans la Nouvelle revue française, en même temps que de petites anthologies de deux amis et poètes, Mario Luzi et Vittorio Sereni[28]. Selon la table des matières de la revue, et malgré le soutien déclaré du poète français – ce même auteur que, rappelons-le, il traduisait en italien en même temps que Flaubert –, Caproni est ici le seul des trois à s’auto-traduire, les autres deux poètes italiens ayant confié leurs versions à Claude Esteban. Il y a au moins une autre différence notable : il est le seul des trois à ne pas choisir des poèmes célèbres dans des recueils publiés, et à proposer exclusivement des poèmes très récents et encore inédits. Caproni semble avoir saisi une opportunité : celle d’inventer, avec un degré d’autonomie qui n’est pas encore totalement vérifiable, mais qui reste remarquable, des variations françaises sur les poèmes qu’il était en train d’écrire. On trouve en effet parmi ces poèmes une composition intitulée « Feuilleton », ce qui constitue l’éponyme de la section susmentionnée, comprenant le Plagio et que nous allons maintenant examiner de plus près.

Si on la parcourt brièvement, ses titres seuls suffisent à confirmer l’hypothèse.

Le premier – Parole del borgomastro (brusco) ai suoi famigli [Paroles du bourgmestre (brusque) à ses domestiques] – désigne un bourgmestre et ses domestiques, des choix lexicaux archaïques qui renvoient au XIXe siècle; s’ensuit un poème qui se réfère explicitement au thème du voyage, Ritorno [Retour], dont le noyau sémantique et thématique réside, encore une fois, dans un moyen de transport. Ensuite, on retrouve dans le poème éponyme Feuilleton, en traduction, la sedia / di posta (v. 14-15). Un exergue et un titre ultérieur sont tirés, au moins partiellement, de l’argot français : a Sezis e Mézigue [à Sezis et Mézigue] puis Oss’Argian [Oss’Argian]. On retrouve le Plagiat comme une sorte de jonction, herméneutique et dispositive à la fois; son pendant successif prend comme titre, ouvertement, le mot français Espérance – et, dans l’exergue, il se présente comme « Feuilleton II ». Le voyage se poursuit comme une expérience à travers ces campi – encore une fois, différemment contextualisés, les champs flaubertiens. Ainsi s’achève le récit d’un parcours que Caproni conceptualise et met en scène dans un discours articulé, composé de poèmes reliés entre eux dans une sorte de coblas capfinidas [rimes reprises] modernes, qu’il a élaborées en s’inspirant des pages du journal intime de l’auteur à dix-huit ans, germe créatif du futur grand romancier.

Conclusion

Flaubert – tout comme son traducteur, lui aussi un authentique diffuseur de brouillons (v. de Biasi, 1998) – avait écrit, dans une lettre de la Correspondance lue par Caproni en double traduction, « vouloir donner à la prose le rythme du vers (en la laissant prose et très prose) »[29]. Si l’on considère la prolifération des gloses et le fait que le traducteur-poète ne cesse de ruminer chaque mot de ces phrases flaubertiennes brisées et non encore mûres, on en vient à croire qu’il s’agissait là d’un désir partagé. Dans une publication à paraître, nous entendons combler ce qui nous apparaît comme une lacune éditoriale et critique en proposant une étude exhaustive des traductions de Gustave Flaubert par Caproni, et éclairer ce versant inexploré de la production du poète italien en publiant, dans son intégralité, la pièce manquante.

Parties annexes

Note biographique

Giuliana Di Febo-Severo enseigne la langue et la culture italiennes à l’Université Sorbonne Nouvelle. Titulaire d’un doctorat en études italiennes (Sorbonne Université et Université de la Suisse italienne), elle a été boursière du Fonds national Suisse, chercheuse invitée au Collège de France, chargée de cours à l’Université Panthéon Sorbonne et lectrice à Sorbonne Université. Membre des groupes de recherche ELCI et ERjIS, à Sorbonne Université, elle a co-organisé dans ce cadre le colloque international « Formes de l’échec » (juin 2023), dont elle a co-édité les actes. Son édition critique de la correspondance Caproni-Sereni (Olschki, 2019) a remporté le prix Vittoria Aganoor Pompilj.

Notes

-

[1]

Le texte, établi dans cette édition critique par Jean Pierre Germain à partir d’un manuscrit remis entretemps à la Bibliothèque nationale de France (cote N.A.F. 15809), paraîtra donc plus de vingt ans après la première édition. Le texte de référence actuel reproduit fidèlement celui qu’a reconstitué Germain sous un titre légèrement différent, Cahier intime de 1840-1841 (Flaubert, 2001).

-

[2]

Pour une première approche de l’auteur, nous renvoyons à L’opera in versi [L’Oeuvre en vers] (Caproni, 1998). Parmi les nombreuses traductions françaises, une édition récente mérite d’être mentionnée pour son exhaustivité : L’oeuvre poétique (Caproni, 2014a). Certains autres travaux de traduction de Caproni seront repris par la suite.

-

[3]

Progressivement republiées dans Caproni (2004, 2012, 2014b). L’ouvrage de référence général, pour les écrits aussi bien que pour les sources caproniennes, est Baldini (2012).

-

[4]

La plus grande partie est conservée au Cabinet « G. P. Vieusseux » (cote GC. II. 3.3); un dossier supplémentaire est conservé à la Bibliothèque nationale de Florence, fonds « Giorgio Caproni ». En outre, une partie de la correspondance a été découverte dans les archives milanaises de la maison d’édition Rizzoli, cote 440 RIZ.

-

[5]

Au total, on peut identifier quatre rédactions dactylographiées, paraphées de « a » à « d »; en minuscules pour les copie-brouillons, en majuscules pour les dactylographies.

-

[6]

Pour la définition de « campagne d’écriture », on se reportera à Almuth Grésillon : « Opération d’écriture correspondant à une certaine unité de temps et de cohérence scripturale; après une plus ou moins longue interruption peut commencer une nouvelle campagne d’écriture, qui implique souvent réécriture » (1994, p. 241).

-

[7]

Parmi lesquels l’italien « Pzz » (Palazzi), les français « Besch » (Bescherelle), « L » (Larousse) et « Littré », aussi bien que les bilingues « Gh » (Ghiotti), « Grz » (Garzanti) et « M » (Mariotti). On en précise ici les références bibliographiques : Novissimo dizionario della lingua italiana: etimologico, fraseologico, grammaticale, ideologico, nomenclatore e dei sinonimi (Palazzi, 1939); Dictionnaire national ou Dictionnaire universal de la langue française (Bescherelle [l’aîné], 1870 ou suivants); Nouveau petit Larousse illustré : dictionnaire encyclopédique (Larousse, 1954); Dictionnaire de la langue française : contenant: la nomenclature, la grammaire, la signification des mots, la partie historique, l’étymologie (Littré, 1863 ou suivants); Il novissimo Ghiotti. Vocabolario italiano-francese e francese-italiano (Ghiotti, 1961); Dizionario francese-italiano, italiano-francese (Cusatelli, 1966); Vocabolario italiano-francese e francese-italiano (Mariotti, 1942).

-

[8]

Pour d’excellentes synthèses théoriques de cette rencontre de méthodes et traditions scientifiques, nous renvoyons surtout à D’Iorio (2017) et à Cadioli (2017). Tous deux conviennent dans leur conclusion que, après une interprétation génétique appropriée des matériaux, il reste souhaitable d’établir le texte.

-

[9]

Comme le soulignent les autrices du même essai, c’est surtout Jeremy Munday qui a mis l’accent sur « the need to study translators’ drafts as records of their creativity and to privilege translators’ personal papers, including correspondences and other relevant documentation » (2021, p. 7).

-

[10]

Une glose au feutre, placée à la toute fin de la rédaction traductive – dans le dernier dossier dactylographié, numéroté 51 – donne la référence suivante : « 31/7/72 ».

-

[11]

Pour ces sigles, v. la note 5.

-

[12]

En italien « apparato »; voici la définition que donne Almuth Grésillon pour « appareil critique » : « partie d’une édition critique qui contient l’histoire de la genèse, les notes expliquant l’établissement du texte, l’appareil de variantes, les extraits d’autres versions du texte, etc. » (1994, p. 241).

-

[13]

La définition de ceux-ci comme « materiali di confine » est due à Alfredo Stussi (2007, p. 170).

-

[14]

Une transcription linéarisée est une « reproduction dactylographiée d’un manuscrit qui transcrit tous les éléments de l’original, mais sans respecter la topographie de la page; celle-ci est souvent remplacée par un début de chronologisation des éléments écrits au sein d’une même page. C’est un début d’interprétation, puisque la verticalité des paradigmes de réécriture est mise à plat et traduite en successivité horizontale » (Grésillon, 1994, p. 246).

-

[15]

Par exemple, dans un texte intitulé « I “licheni” di Sbarbaro [Les “lichens” de Sbarbaro] », publié dans Mondo operaio le 16 avril 1949 (repris dans Caproni, 2012, pp. 361-362). En plus de celle ici évoquée, Sbarbaro avait en effet traduit Salammbô (Turin, Einaudi, 1943) et les Trois nouvelles (Milan, Bompiani, 1945).

-

[16]

L’essentiel de ce patrimoine a été léguée à un fond spécial de la Bibliothèque « G. Marconi » de Rome (désormais BGM), tout près du quartier où le poète-traducteur a vécu et enseigné dans la seconde moitié de sa vie. Ses autres livres sont toujours conservés dans l’appartement familial.

-

[17]

Dans l’original français, il avait lu : « Le stoïcisme est la plus sublime des stupidités », ainsi que la légère variation « Le stoïcisme, la plus sublime des stupidités »; dans le premier cas, il s’agit du corps du texte flaubertien, dans le deuxième d’une citation imprécise de l’éditrice dans son essai introductif, que Caproni traduit aussi minutieusement (Flaubert, 1965a, pp. 15 et 54).

-

[18]

En italien standard, le superlatif de « sublime » n’est pas normalement accepté.

-

[19]

Adele Dei a déjà suggéré que l’évolution de la dictée capronienne vers sa dernière phase est en partie influencée par certaines lectures aphoristiques (2003, pp. 11-27).

-

[20]

Hypothèse critique déjà corroborée par quelques observations intertextuelles précises, relatives à d’autres travaux de traduction caproniens, notamment présentés dans Lindenberg (2014).

-

[21]

Les coupes de Caproni sont ici fidèlement reproduites, avec l’adoption de ses choix graphiques.

-

[22]

En BGM, il est catalogué « IC 4299 ».

-

[23]

De premiers résultats à cet égard, qui s’appuient en particulier sur le recueil poétique élaboré par Caproni à la même période, Il muro della terra (1975), sont mis en évidence dans Di Febo-Severo (2022).

-

[24]

Ces travaux ont suscité l’intérêt de nombreux critiques, et il faut au moins citer la publication collective intitulée Caproni poeta europeo (Bricco, 2014).

-

[25]

Le second, traduit pour la première fois en langue française par Philippe Renard et Bernard Simeone (chez Maurice Nadeau, en 1985), a été republié, avec l’intégration du premier ainsi que des autres recueils caproniens, dans Caproni, 2014a.

-

[26]

Avec une référence au poème suivant, qui sera expliqué plus loin.

-

[27]

Plus précisément, dans quatre exemplaires différents, qui se rattachent aux trois rédactions majoritaires de la traduction, avec une copie-brouillon de la dernière (pour la classification, voir note 5).

-

[28]

La section d’ouverture, Poésie italienne, accueille un essai de Giuliano Gramigna, intitulé Trois poètes italiens : Caproni, Luzi, Sereni; elle est suivie des trois courtes anthologies, placées dans l’ordre anticipé par le titre du préfacier (Caproni, 1972).

-

[29]

« Voler dare alla prosa il ritmo del verso [(mantenendola prosa e del tutto prosa] » dans la traduction utilisée par Caproni (Flaubert, 1931b, p. 120). Lettre à Louise Colet du 27 mars 1853 (Flaubert, 1927, pp. 142-143).

Bibliographie

- Alighieri, Dante (1932 [1321]). La divina commedia [La divine comédie]. Milan, Hoepli.

- Baldini, Michela, dir. (2012). Giorgio Caproni : bibliografia delle opere e della critica (1933-2012) [Giorgio Caproni : bibliographie des oeuvres et de la critique (1933-2012)]. Pontedera, Bibliografia e Informazione.

- Benedetti, Mario (1966). L’esplosione [L’explosion]. Milan, Mondadori.

- Bricco, Elisa, dir. (2014). Caproni poeta europeo [Caproni poète européen]. Gênes, San Marco dei Giustiniani.

- Brix, Michel (2005). « Premiers crayons. Sur les romans de jeunesse de Flaubert », in Tanguy Logé et Marie-France Renard, dir., Flaubert et la théorie littéraire. Bruxelles, Presses de l’Université Saint-Louis, pp. 49-62.

- Bruneau, Jean (1962). Les débuts littéraires de Gustave Flaubert : 1831-1845. Paris, Armand Colin, pp. 275-284.

- Bush, Peter et Susan Bassnett (2006). The Translator as a Writer. Londres et New York, Continuum.

- Cadioli, Alberto (2017). « Brevi considerazioni sul confronto tra critica genetica e filologia d’autore [Brèves considérations sur la différence entre critique génétique et philologie d’auteur] ». Autografo, 57, 1, pp. 189-194.

- Caproni, Giorgio (1972). « Feuilleton - Le verglas - Tâche accomplie ». La Nouvelle revue française, 235, pp. 68-83.

- Caproni, Giorgio (1998). L’opera in versi [L’oeuvre en vers]. Édition critique de Luca Zuliani. Milan, Mondadori, coll. « I Meridiani ».

- Caproni, Giorgio (2004). Era così bello parlare : conversazioni radiofoniche con Giorgio Caproni [Comme il était bon de discuter : conversation à la radio avec Giorgio Caproni]. Gênes, il melangolo.

- Caproni, Giorgio (2012). Prose critiche [Proses critiques]. Édition critique de Raffaella Scarpa. Turin, Nino Aragno.

- Caproni, Giorgio (2014a). L’oeuvre poétique. Trad. Jean-Yves Masson et al. Édition critique de Isabelle Lavergne et Jean-Yves Masson. Paris, Galaade.

- Caproni, Giorgio (2014b). Il mondo ha bisogno dei poeti : interviste e autocommenti 1948-1990 [Le monde a besoin des poètes : entretiens et autocommentaires 1948-1990]. Édition critique de Melissa Rota. Firenze University Press.

- Cordingley, Anthony et Chiara Montini (2015). « Genetic Translation Studies : An Emerging Discipline. » Linguistica Antverpiensia, 14, pp. 1-18.

- de Biasi, Pierre-Marc (1990). « L’Avant-texte », in Gilles Quinsat, dir., Grand Atlas des Littératures. Paris, Ed. Encyclopaedia Universalis, pp. 24-25.

- de Biasi, Pierre-Marc (1998). « Qu’est-ce qu’un brouillon? Le cas Flaubert : essai de typologie fonctionnelle des documents de genèse », in Michel Contat, dir., Pourquoi la critique génétique? Méthodes, théories. Paris, CNRS, pp. 31-160.

- De Laude, Silvia (1997), « Note linguistiche alla traduzione di Giorgio Caproni [Notes linguistiques sur la traduction de Giorgio Caproni] », in Gustave Flaubert, Opere, volume primo, 1838-1862. Milan, Mondadori, pp. 1417-1431.

- De Sanctis, Gino (1967). Il minimo d’ombra [Le minimum d’ombre]. Milan, Rizzoli.

- Dei, Adele (2003). « Le parole degli altri : citazioni, proverbi, aforismi [Les mots des autres : citations, proverbes, aphorismes] », Le carte incrociate. Sulla poesia di Giorgio Caproni [Cartes croisées : sur la poésie de Giorgio Caproni]. Gênes, San Marco dei Giustiniani, pp. 11-27.

- Di Febo-Severo, Giuliana (2018). « Giorgio Caproni lettore e traduttore : chiose a un’inedita versione di Flaubert [Giorgio Caproni lecteur et traducteur : gloses sur une version de Flaubert inédite] ». Studi (e testi) italiani, 42, pp. 203-215.

- Di Febo-Severo, Giuliana (2022). « Su un’inedita fonte flaubertiana nella poesia di Giorgio Caproni [Sur une source flaubertienne inédite dans la poésie de Giorgio Caproni] », in Giovanni Bassi et al., dir., Actes du séminaire « Con altra voce ». Echi, variazioni e dissonanze nell’espressione letteraria [« Con altra voce ». Échos, variations et dissonances dans l’expression littéraire]. Pise, Edizioni della Normale, pp. 145-158.

- D’Iorio, Paolo (2017). « L’edizione genetica dell’opera di Nietzsche [L’édition génétique de l’oeuvre de Nietzsche] ». Autografo, 57, 1, pp. 131-146.

- Durand-Bogaert, Fabienne (2014). « Ce que la génétique dit, la traduction le fait ». Genesis, 38, pp. 7-10.

- Flaubert, Gustave (1910). Oeuvres de jeunesse inédites. Tome III. Paris, Louis Conard.

- Flaubert, Gustave (1924 [1856]). Madame Bovary; moeurs de province. Paris, Fasquelle.

- Flaubert, Gustave (1927 [1887-1893]). Correspondance. Nouvelle édition augmentée, Troisième série (1852-1854). Édition critique de Jean Pommier. Paris, Louis Conard.

- Flaubert, Gustave (1931a). « Un manuscrit inédit de Flaubert. Souvenirs, notes et pensées intimes ». Le Figaro, 7 novembre.

- Flaubert, Gustave (1931b). Corrispondenza [Correspondance]. Trad. et édition critique de Giovan Battista Angioletti. Lanciano, Carabba.

- Flaubert, Gustave (1945). Lettere a Luisa Colet [Lettres à Louise Colet]. Trad. et édition critique de Giuseppe Lanza. Milan, Domus.

- Flaubert, Gustave (1965a). Souvenirs, notes et pensées intimes. Édition critique de Lucie Chevalley-Sabatier. Paris, Buchet/Chastel.

- Flaubert, Gustave (1965b). I capolavori di Gustave Flaubert [Les chefs-d’oeuvre de Gustave Flaubert]. Trad. et édition critique de Carlo Bo. Milan, Mursia.

- Flaubert, Gustave (1968 [1881]). Bouvard e Pécuchet [Bouvard et Pécuchet]. Trad. Camillo Sbarbaro. Milan, Mondadori.

- Flaubert, Gustave (1987). Cahier intime de jeunesse. Souvenirs, notes et pensées intimes. Édition critique de Jean Pierre Germain. Paris, Nizet.

- Flaubert, Gustave (1997). L’educazione sentimentale(1845) [L’éducation sentimentale (1845)]. Trad. Giorgio Caproni. Édition critique de Giovanni Bogliolo. Opere [Oeuvres]. Milan, Mondadori, coll. « I Meridiani ».

- Flaubert, Gustave (2001). Oeuvres de jeunesse. Édition critique de Guy Sagnes. Paris, Éditions Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », pp. 729-756.

- Foscolo, Ugo (1940). Liriche e prose [Lyriques et proses]. Florence, Vallecchi.

- Goncourt, Edmond de (1912 [1882]). La Faustin. Paris, Calmann-Lévy.

- Grésillon, Almuth (1994). « Glossaire de critique génétique », Éléments de critique génétique. Lire les manuscrits modernes. Paris, Presses universitaires de France, pp. 241-246.

- Hersant, Patrick (2019). « Introduction », in Esa Hartmann et Patrick Hersant, dir., Au miroir de la traduction. Avant-texte, intratexte, paratexte. Paris, Éditions des archives contemporaines, coll. « Multilinguisme, traduction, création », pp. 1-8.

- Isella, Dante (2009 [1987]). « Le varianti d’autore (critica e filologia) [Les variantes d’auteur (critique et philologie)] », Le carte mescolate vecchie e nuove [Papiers mélangés anciens et récents]. Turin, Einaudi, pp. 7-28.

- Italia, Paola et Giulia Raboni (2010). Che cos’è la filologia d’autore [Qu’est-ce que la philologie d’auteur]. Roma, Carocci.

- Lavieri, Antonio (2015). « L’archivio come dispositivo. Dalle pratiche discorsive alle comunità del tradurre [L’archive comme dispositif. Des pratiques discursives aux communautés de traduire] ». Transalpina, 18, pp. 19-32.

- Leopardi, Giacomo (1857 [1845]). Pensieri [Les Pensées], Prose [Proses]. Vol. I. Turin, Società editrice italiana di M. Guigoni, pp. 262-336.

- Lindenberg, Judith (2014). Giorgio Caproni poète-traducteur : le rôle de la traduction dans le processus créatif. Bruxelles, Peter Lang.

- Munday, Jeremy (2014). « Using Primary Sources to Produce a Microhistory of Translation and Translators : Theoretical and Methodological Concerns ». Translator : Studies in Intercultural Communication, 20, 1, pp. 64-80.

- Nunes, Ariadne, Joana Moura et Martia Pacheco Pinto (2021). « What Is Genetic Translation Studies Good For? », in Ariadne Nunes et al., dir., Genetic Translation Studies : Conflict and Collaboration in Liminal Spaces. Londres, Bloomsbury, pp. 1-23.

- Reverdy, Pierre (1966). La maggior parte del tempo [Plupart du temps]. Trad. Franco Cavallo. Parme, Guanda.

- Stussi, Alfredo (2007). Introduzione agli studi di filologia italiana [Introduction aux études de philologie italienne]. Bologne, Il Mulino.

- Tavani, Giuseppe (1994). « Filologia e genetica : l’esperienza delle “Archives” [Philologie et génétique : l’expérience des “Archives”] »,in Maria Teresa Giaveri et Almuth Grésillon, dir., I sentieri della creazione tracce, traiettorie, modelli [Les chemins de la création : traces, trajectoires, modèles]. Reggio d’Émilie, Edizioni Diabasis, pp. 157-170.

Liste des figures

Figure 1

Figure 2

Figure 3

Liste des tableaux

Tableau 1

Un exemple de l’appareil

Tableau 2

Un exemple de la traduction et de son texte en regard