Résumés

Résumé

Rainer Maria Rilke (1875-1926), écrivain né à Prague sous l’Empire austro-hongrois, grandit dans un environnement multilingue et multiculturel, apprit plusieurs langues au cours de sa vie, et les transforma, à travers ses créations littéraires, en un idiome poétique. Ses créations poétiques bilingues, telles que « Füllhorn » et « Corne d’abondance », témoignent de son art d’écrire en allemand et en français, talent qui le conduit également à collaborer activement à la traduction française de ses Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge [Cahiers de Malte Laurids Brigge] (1904-1910). Publiée en 1926 à Paris, cette traduction est entreprise entre 1923 et 1925 par l’écrivain alsacien Maurice Betz, et s’appuie sur un véritable dialogue entre les deux poètes, comme en témoignent non seulement leur correspondance, mais aussi l’ouvrage Rilke vivant (Paris, 1937), que Betz publie en hommage à l’auteur des Cahiers.

Conservés dans les archives du fonds Maurice Betz de la Bibliothèque municipale de Colmar (France), deux manuscrits permettent d’étudier la genèse de cette traduction collaborative. D’une part, le manuscrit intitulé Remarques à la suite de la traduction des « Cahiers de M.L.B. » présente une révision auctoriale du manuscrit de traduction (perdu) de Maurice Betz : Rilke y questionne certains choix traductifs de Betz, tout en élucidant les significations originelles du texte source, avant de proposer des variantes de traduction révélant les principales caractéristiques de sa poétique. D’autre part, le manuscrit d’une autotraduction complète de la « Chanson » figurant à la fin des Cahiers dévoile les aspects stylistiques de la transposition poétique rilkéenne, qui correspond à une genèse translingue.

Mots-clés :

- manuscrits de traduction,

- génétique des traductions,

- traduction collaborative,

- Rainer Maria Rilke,

- Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge

Abstract

Rainer Maria Rilke (1875-1926), born in Prague under the Austro-Hungarian Empire, grew up in a multilingual and multicultural environment, learned several languages in the course of his life and transformed them, through his literary creations, into a poetic idiom. His parallel bilingual creations, such as “Füllhorn” and “Corne d’abondance,” show his ability to write in German and French, a talent that also led him to actively collaborate on the French translation of his Aufzeichnugen des Malte Laurids Brigge [Notebooks of Malte Laurids Brigge] (1904-1910). Published in 1926 in Paris, this translation was undertaken between 1923 and 1925 by the Alsatian writer Maurice Betz and was based on a genuine dialogue between the two poets, as evidenced not only by their correspondence, but also by the book Rilke vivant (Paris, 1937) that Betz published as a tribute to the author of the Aufzeichnungen.

Preserved in the archives of the Maurice Betz collection of the Bibliothèque municipale de Colmar (France), two manuscripts enable us to study the genesis of this collaborative translation. On the one hand, the manuscript entitled Remarques à la suite de la traduction des « Cahiers de M.L.B. » presents an auctorial revision of Maurice Betz’s (lost) translation manuscript: Rilke questions certain translational choices made by Betz, while elucidating the original meanings of the source text, before proposing translation variants that reveal the main characteristics of his poetics. On the other hand, the manuscript of a complete self-translation of the song at the end of the Notebooks reveals the stylistic aspects of Rilke’s poetic transposition, which corresponds to a translingual genesis.

Keywords:

- translation manuscripts,

- genetic translation studies,

- collaborative translation,

- Rainer Maria Rilke,

- Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge

Corps de l’article

« C’était un poète, et il haïssait l’à peu près; ou, peut-être, la vérité lui importait-elle seule ».

Rainer Maria Rilke, Les Cahiers de Malte Laurids Brigge (2017, p. 315)

Introduction

Rainer Maria Rilke (1875-1926), écrivain né à Prague sous l’Empire austro-hongrois, grandit dans un environnement multilingue et multiculturel, apprit plusieurs langues au cours de sa vie, et les transforma, à travers ses créations littéraires, en un idiome poétique. Ses créations poétiques bilingues, telles que « Füllhorn » et « Corne d’abondance », témoignent d’une remarquable capacité à écrire – pour ainsi dire parallèlement – en allemand et en français (Bauer, 1981; Wilker, 2007; Wagner, 2019; Hartmann, 2023), talent qui le conduit également à collaborer activement à la traduction française des Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge (1904-1910). Publiée en 1926 à Paris, cette traduction est entreprise entre 1923 et 1926 par Maurice Betz, et s’appuie sur un véritable dialogue entre les deux poètes (Winter, 2010), comme le révèlent non seulement leur correspondance, mais aussi l’ouvrage Rilke vivant (Paris, 1937), que Betz publiera en hommage à l’auteur des Aufzeichnungen.

Si les traductions françaises de l’oeuvre de Rainer Maria Rilke ont pu faire l’objet d’études récentes (Tautou, 2012; Lombez, 2016), la perspective génétique ici adoptée permettra d’éclairer le processus de création auquel ont participé les deux poètes, et qui a donné naissance à la traduction française des Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge. Publiée sous le seul nom du traducteur officiel, la version française intitulée Les Cahiers de Malte Laurids Brigge incarne de fait le fruit d’une collaboration traductive entre l’auteur et le traducteur, comme le révèlent les avant-textes analysés dans cette étude.

Réunissant l’auteur et le traducteur d’une oeuvre littéraire au sein d’une composition textuelle commune où se cristallise le passage d’une langue à l’autre, certaines configurations de la traduction collaborative (Cordingley et Frigau Manning, 2016; Hersant, 2016, 2020a, 2020b) peuvent donner naissance à une activité d’autotraduction (Montini, 2016b; Weissmann, 2016; Anokhina, 2019; Hartmann 2018a, 2019, 2020a, 2020b). L’auteur, qui participe activement à la tâche de traduction, entreprend de transposer – du moins partiellement – sa propre oeuvre, en la recréant dans une autre langue. Si ce phénomène complexe se dévoile amplement dans les documents d’archives, il reste souvent déguisé dans la traduction publiée, signée du seul nom du traducteur officiel (Hartmann, 2021).

Les manuscrits de traduction et les échanges épistolaires entre auteur et traducteur livrent donc un fascinant terrain d’exploration pour la génétique de la traduction (Paret Passos, 2011; Romanelli, 2013; Durand-Bogaert, 2014; Cordingley et Montini, 2015; Montini, 2016a; Hartmann et Hersant, 2019), qui associe les approches scientifiques de la critique génétique (Grésillon, 1994; Hartmann, 2007) et de la traductologie, afin d’explorer le processus traductif dans sa dimension créatrice (Anokhina, 2014; Hartmann, 2018a, 2019, 2020a, 2020b; Hersant, 2020c). En effet,

les rapports de collaboration entre un auteur et son traducteur éclairent des zones aveugles et soulèvent des questions qui intéressent aussi bien la traductologie que la génétique textuelle. L’échange entre les deux parties n’est pas toujours fertile, ni toujours amical; rarement prolongé, il s’avère souvent décevant. Mais parfois, riche d’enseignements et surprises, il nous offre un précieux aperçu de l’atelier du traducteur; la collaboration expose alors au grand jour un travail d’ordinaire voué à l’ombre, celui de la traduction en devenir, dont elle révèle les lignes de force ou de fracture, les hésitations ou remaniements, les repentirs et les audaces.

Hersant, 2020b, p. 29

C’est cette « traduction en devenir », cette création partagée à l’origine des Cahiers de Malte Laurids Brigge que nous souhaitons analyser ici, à partir d’une étude génétique des avant-textes[1] de Rainer Maria Rilke.

Conservés dans les archives du fonds Maurice Betz de la Bibliothèque municipale de Colmar (France), deux manuscrits nous permettent d’étudier la genèse de cette traduction collaborative. D’une part, nous disposons de vingt-cinq pages d’annotations manuscrites que Rilke consacre à la traduction française de son oeuvre et qui se réfèrent au manuscrit de traduction (perdu) de Maurice Betz. Dans ces Remarques à la suite de la traduction des « Cahiers de M.L.B. », Rilke questionne certains choix traductifs de son ami, tout en élucidant les significations originelles du texte source, avant de proposer des versions alternatives. Cette révision auctoriale de la traduction nous amène, entre autres, à réinterpréter des passages clés des Cahiers à la lumière des explications rilkéennes – dont nous pouvons apprécier la valeur herméneutique – et de ses propositions de traduction, que nous pouvons lire comme des variantes translingues[2] du texte source.

À ce document avant-textuel s’ajoute une autre page manuscrite que Rilke envoie à Maurice Betz, et qui présente une autotraduction de la fameuse « Chanson » figurant à la fin des Cahiers (Lombez, 2016, pp. 249-259). Cette version auctoriale, que Maurice Betz intègre telle quelle dans sa traduction, peut être interprétée, dans une perspective génétique, comme une création seconde translingue du texte premier de la chanson (Hartmann, 2023).

Notre analyse emprunte les méthodes de la critique génétique, qui, comme le dit son nom, se consacre essentiellement à la genèse des textes littéraires, à leur naissance et à leur éclosion à travers le processus d’écriture (Grésillon, 1994; Hartmann, 2007). Cette approche de l’oeuvre littéraire modifie son statut ontologique et idéologique, car, désormais, elle n’est plus appréhendée comme une structure finie, figée dans sa forme accomplie et immortelle, mais comme un processus en devenir, une écriture en acte, où s’inscrit la dimension dynamique du temps, de la durée créatrice.

L’objet principal de notre analyse est le manuscrit autographe de Rainer Maria Rilke. Le manuscrit désigne tout document avant-textuel ayant pris part à la genèse poétique, à la composition et à l’établissement du texte. Portant en lui les germes de l’oeuvre achevée, l’avant-texte, constitué de brouillons, d’états manuscrits, de dactylographies, d’épreuves corrigées, possède une grande valeur archéologique. Dans Seuils, Gérard Genette souligne de fait la fonction « paratextuelle » des manuscrits[3]. Leur seule existence donne à l’oeuvre une dimension nouvelle : l’ampleur virtuelle de sa conception imaginaire, de ses possibles, de ses errances, de ses victoires.

L’autotraduction rilkéenne – qu’elle soit partielle (pour certains passages clés des Cahiers) ou globale (comme dans le cas de la « Chanson ») – s’inscrit donc au sein de la traduction collaborative des Aufzeichnungen et se révèle comme un phénomène d’écriture translingue caractérisant la genèse des Cahiers. Les caractéristiques de cette genèse nous permettront d’établir une poétique qui dévoilera à la fois les différents aspects de la traduction collaborative et de la création translingue rilkéenne, tout en éclaircissant les complexités sémantiques du texte premier. Notre étude explorera les conditions, le contexte et les modalités de la collaboration traductive entre les deux poètes, avant d’analyser les deux manuscrits de Rilke selon les perspectives génétique, sémantique et stylistique.

1. Du bilinguisme créateur à la collaboration traductive

Les brouillons et manuscrits des traducteurs littéraires représentent un fascinant corpus de recherche pour la génétique des traductions (Montini, 2016a; Hersant, 2020c, 2021). Ces avant-textes nous permettent de nous aventurer dans les coulisses de l’atelier de traduction, pour explorer la genèse d’une oeuvre de traduction. La traduction collaborative, qui réunit l’auteur et le traducteur d’une oeuvre dans une entreprise commune de transposition créatrice, représente un cas de figure particulièrement intéressant pour la critique génétique (Weissmann, 2016; Hartmann, 2018a, 2019, 2020a, 2020b; Anokhina, 2020).

Le phénomène de la collaboration traductive implique le bilinguisme de l’auteur, qui reflète le bilinguisme de son traducteur et donne naissance à une activité d’autotraduction partielle. L’auteur compose son oeuvre, le texte source, dans une langue première, avant de recréer ce texte dans une deuxième langue – cette création seconde correspondant au texte cible de la traduction. Cependant, la création bilingue demeure un phénomène littéraire rare. Un exemple nous est fourni par Rainer Maria Rilke (1875-1926), dont l’enfance dans la Prague cosmopolite – entourée d’un bilinguisme familial (allemand et français) et d’une diglossie sociale (tchèque et allemand de Prague) – et les nombreux voyages à travers l’Europe (séjours en France, en Italie, en Russie, en Scandinavie, en Espagne et en Suisse) sont à l’origine d’une oeuvre plurilingue[4]. De fait, la première langue de création de Rilke est l’allemand, tandis que la phase créatrice finale de l’écrivain pragois est consacrée à la création poétique en langue française (Engel et Lauterbach, 2003). Ainsi, Rilke compose le recueil poétique Vergers en français (Böschenstein, 1998; Vilain, 2000; Le Ru, 2018), après avoir traduit, entre autres, les poèmes de Paul Valéry, Louise Labé, Stéphane Mallarmé, Paul Verlaine et Charles Baudelaire en langue allemande (Wais, 1967; Zinn et Wais, 1975). Sur le manuscrit du poème « Verger », dont une copie est conservée dans les archives du fonds Maurice Betz (Bibliothèque municipale de Colmar), figure une note de Rilke : « Ni en allemand, ni dans aucune langue que je connaisse, on trouve un équivalent digne de ce nom délicieux : Verger ». La composition poétique dans une langue seconde, en tant que langue de création, est régie par une nécessité sonore, phonique : les sons délicieux de la langue française sont plus aptes à traduire les sensations et sentiments du poète qui, à ce moment-là, est entouré des douceurs bucoliques de la Suisse romande.

Le bilinguisme créateur de Rilke (Hartmann, 2023) fait donc de lui un traducteur collaborateur ou un co-traducteur par excellence. La traduction collaborative ici présentée réunit deux grands poètes bilingues du début du XXe siècle, Rainer Maria Rilke et Maurice Betz, au sein d’une entreprise commune de transposition, consacrée à la traduction des Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge. Si Maurice Betz assume le rôle de traducteur officiel de cette oeuvre, la traduction ne verra le jour qu’au terme de nombreuses séances de travail avec l’auteur des Aufzeichnungen.

À l’instar du poète pragois, l’écrivain alsacien Maurice Betz (1889-1946) grandit entre plusieurs langues – le français, qu’il parle avec sa famille appartenant au milieu bourgeois de Colmar, l’alsacien qu’il entend surtout dans les environs ruraux de la ville, et l’allemand, langue de scolarisation dans l’Alsace de l’époque. Poète de langue française ayant acquis une excellente maîtrise de la langue allemande dont témoignent ses nombreuses traductions[5], il découvre les poèmes de Rilke en 1915, à Neuchâtel, à l’âge de 17 ans (Betz, 1937, pp. 9-13). Profondément marqué par la personnalité de Rilke et par le dialogue poétique autour de la traduction des Cahiers, Betz publie deux mémoires consacrés à cet échange entre poètes : Rilke vivant (1937; ci-après RV) et Rilke à Paris (1941).

2. Contexte et modalités de la collaboration traductive

Installé à Paris depuis 1902, Rilke écrit les Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge entre 1904 et 1910. Cette oeuvre s’apparente à un journal intime, qui s’inspire de la prose poétique des Petits poèmes en prose de Charles Baudelaire, dont le rayonnement intertextuel colorie l’univers imaginaire des Cahiers, tout en évoquant la modernité de la vie parisienne (Stephens, 1999). Le contenu des Aufzeichnungen peut être résumé ainsi : Malte Laurids Brigge, un Danois de 28 ans, arrive à Paris et vit une crise existentielle dans la grande métropole moderne. Cette crise le replonge dans ses souvenirs d’enfance, dont le sens lui apparaît à travers ses correspondances avec l’univers romanesque de l’art[6].

Dans Rilke vivant, Maurice Betz raconte les circonstances de cette collaboration traductive qui s’étend de 1924 à 1925, marquant deux étapes aux modalités différentes. La première représente une collaboration par écrit dont témoigne le manuscrit de Rilke intitulé Remarques à la suite de la traduction des « Cahiers de M.L.B. » (1924), et conservé à la Bibliothèque municipale de Colmar[7]. La deuxième modalité consiste en une collaboration orale, dont Maurice Betz rapporte de nombreux moments dans son Rilke vivant, sous la forme d’un dialogue narrativisé. Cette conversation entre les deux poètes a lieu lors des rencontres matinales au domicile de Betz, près du Jardin du Luxembourg[8], où le traducteur donne lecture de son manuscrit achevé à partir de janvier 1925[9].

Comme le raconte Maurice Betz, ces rencontres adoptent un rythme quotidien[10] et représentent l’étape de la relecture finale du manuscrit avant impression :

Je le vis, au début, de façon assez intermittente, puis plus fréquemment. Nos entrevues devinrent quotidiennes lorsque Rilke m’eut proposé de relire avec moi la traduction des Cahiers, avant qu’elle fût livrée à l’imprimeur. C’est à la faveur de ces mois de travail commun et de ces entretiens que s’est formée l’image la plus vivante et la plus précise que j’aie gardée de lui.

RV, p. 98

Betz précise le mode de fonctionnement de cette collaboration traductive à l’oral :

Rilke tirait de la petite serviette en cuir marron qui l’accompagnait toujours, un exemplaire de l’édition allemande des Cahiers, à reliure grise. J’ouvrais le manuscrit de ma traduction à la page où nous nous étions arrêtés la veille. Je lisais à haute voix le texte français. Rilke suivait sur le texte allemand. De temps à autre, il m’interrompait pour faire une remarque, me donner une explication ou me demander de reprendre un passage.

ibid., p. 114

Il revient à Maurice Betz de noter ces remarques auctoriales, pour améliorer sa traduction en vue de la version finale, tout en s’imprégnant du sens profond du texte source : « Le plus sûr aide-mémoire que j’aie gardé sur ces entretiens matinaux, ce ne sont pas tant les notes rapides que j’ai prises sur le moment, que le texte des Cahiers, en marge duquel les paroles de Rilke se sont inscrites pour moi » (ibid., pp. 114-115).

Lors de cette révision de la traduction, Rilke vérifie l’adéquation du texte français lu par Betz avec sa vision originelle, source de la genèse du texte premier : « Je relis lentement à Rilke ces premières pages […] et il m’écoute, penché sur son livre, tout concentré dans son effort pour retrouver sa vision ancienne » (ibid., p. 116). Pour Rilke, cependant, il s’agit surtout de « contrôler » la traduction, contrôle dont émerge une véritable exégèse du texte source : « Le seul contrôle de la traduction, qui l’amenait à définir certains mots, à préciser leurs rapports ou leur valeur dans une phrase, l’obligeait d’ailleurs à me donner des éclaircissements assez nombreux » (ibid., p. 125).

Cette révision finale à l’oral est précédée par une première relecture auctoriale d’un premier état manuscrit de la traduction. Conservée dans sa forme écrite, cette première révision de la traduction correspond aux Remarques à la suite de la traduction des « Cahiers de M.L.B. » Dans une lettre du 12 mars 1924, Rilke exprime pour la première fois son désir d’accompagner la traduction de son oeuvre, en proposant des « conseils » et, plus encore, une collaboration :

Si maintenant j’ose exprimer le désir de suivre de près la continuation de votre travail, vous ne me soupçonnerez pas de céder à de la méfiance. J’aurais un plaisir sincère à collaborer avec vous par les quelques conseils qui, à un moment donné, pourraient peut-être faciliter et simplifier votre tâche. Disposez donc de moi.

ibid., pp. 48-49

C’est avec joie que Betz accepte cette offre, qui marque le début d’une fructueuse collaboration entre les deux poètes.

3. Les Remarques de Rilke : considérations génétiques

Le titre Remarques à la suite de la traduction des « Cahiers de M.L.B. », inscrit en grandes lettres cursives sur la page de titre du manuscrit, est très probablement de la main de Rilke, car il présente une grande similarité graphique avec le reste du document manuscrit. Qui plus est, le poète emploie le terme de « remarques » dans la lettre jointe à son envoi (RV, p. 79), en se référant à ses annotations de la traduction française qu’il vient de réviser. Les Remarques font référence à un manuscrit de traduction de Maurice Betz qui n’a pas été conservé. Or, dans Rilke vivant, Maurice Betz transcrit et commente quelques extraits des Remarques, en citant également des passages de son manuscrit aujourd’hui introuvable, ce qui nous permet de reconstituer et d’analyser un grand nombre des révisions auctoriales. Les Remarques de Rilke se composent de vingt-cinq feuillets de papier quadrillé; les numéros de page 1 à 23 sont notés au crayon de couleur bleu, tandis que les commentaires de Rilke sont à l’encre noire. Les références aux pages du manuscrit de Betz, ainsi que certains commentaires importants, apparaissent à l’encre rouge. Les annotations de Rilke sont classées selon les numéros de page correspondants du manuscrit de traduction de Maurice Betz; la première annotation se réfère à la page 2 du manuscrit, tandis que la dernière annotation sur la page numérotée 23 concerne la page 64[11].

À cela s’ajoutent deux pages supplémentaires sans numérotation, qui se rapportent aux pages 1 à 36 du manuscrit de Betz. L’écriture de Rilke y est plus petite que sur les autres vingt-trois pages des Remarques, ce qui nous permet d’affirmer qu’il s’agit ici d’un autre état des révisions rilkéennes, qui se réfèrent à un autre état manuscrit de la traduction par Maurice Betz. Ce deuxième état manuscrit de la traduction inclut en effet l’incipit des Aufzeichnungen, tandis que le premier état manuscrit (auquel se réfèrent les pages 1 à 23 des Remarques) consiste en une traduction des chapitres 24 à 29 des Cahiers (selon la répartition en chapitres de l’édition allemande commentée (Rilke, 2021)). Les deux dernières pages des Remarques concernant le début du roman correspondent ainsi à un moment différent de la relecture auctoriale, d’autant plus que la première remarque qui y figure fait référence à la page 1 du manuscrit de Betz, qui représente un état ultérieur (Stieg, 1998, p. 110).

La lettre qui accompagne l’envoi des Remarques à Maurice Betz porte la date suivante : « Château de Muzot-sur-Sierre/Valais/Ce 12 mars 1924 » (Betz, RV, p. 79). En voici les extraits les plus importants :

Mon cher Monsieur Betz,

Depuis dimanche, je suis tout à votre manuscrit, et le résultat…, le résultat c’est que je vous prie de vouer – toute hâte à part – encore quelques heures à sa révision, guidé par les remarques que je me permets d’y ajouter. Ne vous effrayez pas, si vous les trouvez nombreuses; j’ai préféré vous indiquer toutes mes inquiétudes, et je me suis arrangé de façon à vous en faciliter le contrôle autant que possible. Je vous sais trop d’accord à faire bien, pour craindre que cette précaution ne vous semblât inutile.

Vous m’avez permis d’introduire dans le texte les quelques changements qui me paraissent nécessaires, je me suis servi de cette liberté pour les cas les plus simples. Mais pour tout le reste, je ne puis vous offrir mes notes qu’à titre de propositions; j’ai trop de respect pour votre travail pour m’y insérer de force, et le danger serait trop de déranger par des paroles intruses le rythme intime, si indispensable à cette sorte de prose, et que vous avez su saisir avec une incomparable attention. Certains chapitres, comme par exemple la description des tapisseries du Musée de Cluny, perdent toute valeur si on n’arrive pas à reproduire la mélodie toute intérieure de leur développement.

Si les difficultés s’accumulent dans les premières pages de votre manuscrit, la faute en est à mon texte qui dans les passages qui évoquent Beethoven ou l’effort dramatique d’Ibsen, s’éloigne davantage de la pensée latine et de tous les équivalents que l’on pourrait trouver dans la langue qui excelle à rendre cette pensée active et claire. Là vous étiez forcé de vous débattre dans les abstractions.

Donc, encore une fois, cher Monsieur et collaborateur, je me fie à vos soins… […].

RV, pp. 79-81

Si Rilke met ici en avant son désir d’aider son traducteur par des « propositions » de traduction, en élucidant, grâce à ses « remarques » où transparaissent des « inquiétudes », les passages clés de son oeuvre, il met également l’accent sur les principales caractéristiques de la « pensée latine » illustrée par la langue française : l’abstraction et la clarté. En faisant allusion au principe d’équivalence que recherche l’écriture traduisante, Rilke dessine ici, en filigrane, une poétique et une éthique de la traduction.

De son côté, Maurice Betz évoque la nature et la fonction des Remarques, dont il relève avant tout les questionnements, les hésitations et les doutes: « Ces feuillets que m’envoyait Rilke contenaient le relevé d’un certain nombre d’erreurs d’interprétation manifestes, des doutes exprimés sur le sens exact de tel ou tel mot, et beaucoup de questions auxquelles il me laissait le soin de répondre » (ibid., p. 82); « Des points d’interrogation à l’encre rouge ponctuaient un doute, ou soulignaient une hésitation qui lui était venue à la réflexion » (ibid., p. 84).

L’écriture des Remarques suit une démarche herméneutique régulière. D’abord, Rilke met en question une certaine expression du brouillon de traduction de Maurice Betz, en copiant l’expression française (marquée par un point d’interrogation) et en la confrontant avec l’expression originale dans le texte allemand. Ensuite, le poète commente le texte source, en expliquant le sens de l’expression allemande, dont la traduction proposée par Betz lui paraît insatisfaisante. Ces commentaires, pour la plupart mis entre parenthèses, précèdent la proposition d’une ou deux variantes de traduction, que Maurice Betz reprend généralement telles quelles dans sa version finale.

Les commentaires et variantes du poète offrent une interprétation auctoriale de certains passages clés des Cahiers, et nous permettent de relire cette oeuvre à la lumière de l’exégèse rilkéenne. Le manuscrit des Remarques cristallise ainsi non seulement une confrontation sémantique entre la version de Betz, le texte source en langue allemande et la variante de traduction de Rilke, mais illustre un véritable dialogue entre poète et traducteur, entre traducteur et poète. Ce dialogue nous livre une précieuse clé herméneutique pour déchiffrer les réseaux métaphoriques complexes des Cahiers.

Maurice Betz souligne cette vertu sémantique des Remarques, qui s’accompagne d’une valeur à la fois génétique et poïétique : « Parfois ses explications me faisaient pénétrer plus avant, jusque dans cette zone mystérieuse où s’élabore l’oeuvre et que l’écrivain est seul à connaitre » (RV, p. 128). En exposant le cheminement de la genèse poétique jusqu’à son origine, jusqu’à cette « zone mystérieuse où s’élabore l’oeuvre », Rilke révèle dans ses commentaires explicatifs son intention créatrice première, à la naissance du sens, à l’origine de l’écriture poétique.

4. Les Remarques de Rilke : explicitations sémantiques

D’un point de vue sémantique, les Remarques dévoilent des réseaux métaphoriques qui acquièrent une signification profonde dans l’univers imaginaire des Aufzeichnungen, conférant à cette oeuvre une structure proprement poétique. Ces réseaux métaphoriques possèdent souvent une signification secondaire et réflexive, en révélant la nature de l’acte créateur et de la création poétique. En concentrant ses Remarques sur ces réseaux, qui, à première vue, semblent surgir en raison des seules difficultés de traduction produites par telle ou telle expression allemande, Rilke leur confère une signification particulière dans l’économie de l’oeuvre. Une première dominante imaginaire se construit ainsi autour des images de la chimie et de l’alchimie, métaphores de la création poétique, tandis que le deuxième réseau métaphorique important dévoile la relation dialectique entre le visible et l’invisible. Le visible et l’invisible deviennent ainsi le lieu d’une épiphanie de la transcendance, tout en incarnant le principe de l’écriture poétique rilkéenne.

Dans les exemples que nous allons analyser, les remarques de Rilke se composent généralement de trois éléments : la citation de la traduction de Betz (que nous avons indiquée par la mention « Betz »), la confrontation de cette citation avec le texte source (mention « Rilke »), et enfin le commentaire explicatif de Rilke, contenant souvent une proposition de traduction (mention « Commentaire de Rilke »). Les remarques de Rilke (ci-après RE) sont précédées et suivies par le texte de départ en langue allemande ainsi que par le texte d’arrivée, qui représente la version publiée de la traduction. Ces citations proviennent de l’édition bilingue des Cahiers (2017; ci-après CA)[12].

4.1 Chimie et alchimie : les métaphores de la création poétique

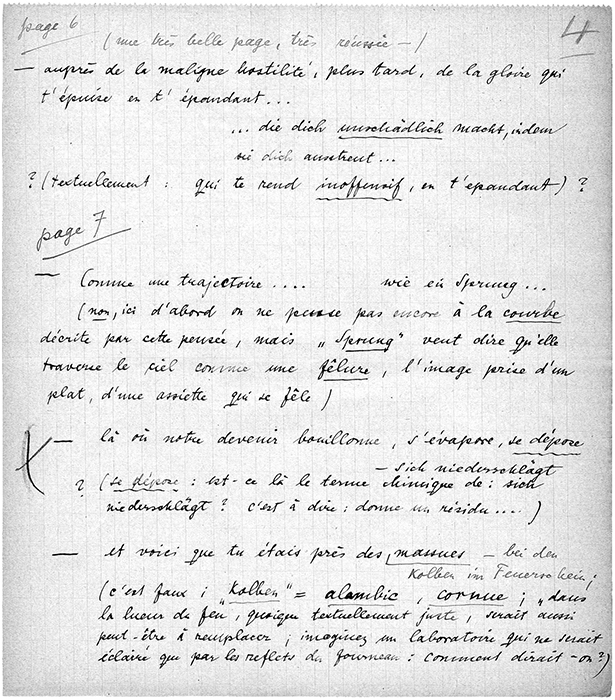

Le chapitre 26 est consacré à l’art dramatique d’Ibsen qui personnifie, à l’instar du personnage de Malte, double autobiographique de Rilke, la solitude de l’artiste nordique. Reflet de la réception contradictoire de l’oeuvre dramatique d’Ibsen, la posture souffrante du poète solitaire au sommet de sa gloire est évoquée comme une condition essentielle de son pouvoir créateur[13]. Ainsi, la création dramaturgique d’Ibsen s’inscrit au plus près de la vie et du réel, épousant le mouvement incessant du devenir que Rilke compare à des transformations chimiques, expérimentées au sein d’un laboratoire[14]. Dans ce contexte imaginaire, Rilke prête une attention particulière à la traduction du verbe allemand sich niederschlagen, qui désigne une réaction chimique où se forme un précipité. Si Maurice Betz traduit d’abord par « se dépose », Rilke propose « donne un résidu », après avoir questionné la version de Betz en insistant sur le vocabulaire chimique : « se dépose : est-ce là le terme chimique de : sich niederschlägt »? (Figure 1).

Texte source : |

Aber dort weiltest du und warst gebückt, wo unser Geschehen kocht und sich niederschlägt und die Farbe verändert, innen (CA, p. 154) |

Betz : |

là où notre devenir bouillonne, s’évapore, se dépose |

Rilke : |

sich niederschlägt |

Commentaire de Rilke : |

(se dépose : est-ce là le terme chimique de : sich niederschlägt? c’est-à-dire : donne un résidu…) (RE, p. 4) |

Version finale : |

Mais tu t’attardais et te baissais, là où notre devenir bout, se précipite et change de couleur : au-dedans (CA, p. 155) |

Figure 1

Facsimilé manuscrit des Remarques de Rainer Maria Rilke (ms 1382), Fonds Maurice Betz, Bibliothèque municipale de Colmar (page 4)

La version finale est une variation sur la proposition de l’auteur : Betz traduit sich neiderschlägt par « se précipite », verbe qui signifie dans le domaine de la chimie « former un précipité ». Le devenir de l’être, que le poète accueille dans une vision intérieure, est ainsi symbolisé par le cycle des transformations chimiques : l’évaporation par réchauffement, la condensation, la formation d’un précipité, le changement de couleur... Les expériences du laboratoire de chimie deviennent ainsi une métaphore de la perpétuelle transformation des êtres et des choses.

Or, pour rendre visibles et palpables les transformations fugitives de la vie dans l’oeuvre théâtrale où le devenir des choses se trouve magnifié, la création du poète-chimiste déploie la force d’agrandissement d’un microscope : grâce à ce pouvoir révélateur, les éléments chimiques aperçus derrière le verre d’une éprouvette « se trouvent énormément grossis » dans les drames d’Ibsen (Figure 2) :

Texte source : |

Und dort, weil das Aufzeigen dir im Blute war und nicht das Bilden oder das Sagen, dort faßtest du den ungeheuren Entschluß, dieses Winzige, das du selber zuerst nur durch Gläser gewahrtest, ganz allein gleich zu vergrößern, daß es vor Tausenden sei, riesig, vor allen (CA, p. 154) |

Betz : |

parce que tu avais dans le sang de révéler… |

Rilke : |

weil das Aufzeigen dir im Blute war |

Commentaire de Rilke : |

(peut-être : parce que c’était la force de ton sang de révéler; ce passage n’est pas encore tout clair; il veut exprimer qu’Ibsen pris [sic] la décision d’agrandir ce qu’il observait dans ses éprouvettes, de façon que ce fait ou ce changement minuscule devant ses yeux, apparût énormément grossis [sic] dans ses drames, visible, désormais, à tous!) (RE, p. 5) |

Version finale : |

Et c’est là, parce que c’était la force de ton sang de révéler, et non pas de former ni de dire – que tu pris cette décision inouïe de grossir à toi seul ce fait tout menu (et que tu ne distinguais d’abord qu’au fond de tes éprouvettes), de telle sorte qu’il apparût à des milliers d’hommes, immense devant tous (CA, p. 155) |

Figure 2

Facsimilé manuscrit des Remarques de Rainer Maria Rilke (ms 1382), Fonds Maurice Betz, Bibliothèque municipale de Colmar (page 5)

Comme le montrent le commentaire de Rilke et la variante de traduction qui se retrouve dans la version finale, la création dramatique d’Ibsen possède un pouvoir révélateur qui émane d’une force intrinsèque du créateur, d’une « force du sang ». La vocation principale du poète dramaturge est de « révéler, et non pas de former ni de dire » : le verbe poétique acquiert ici une force eschatologique. Comme l’explique Rilke dans son commentaire, la vocation de l’oeuvre dramaturgique d’Ibsen consiste à révéler, par effet de grossissement, les « changements minuscules » de la vie.

La métaphore filée du laboratoire chimique se poursuit dans le passage suivant, qui évoque la lueur du feu éclairant le laboratoire alchimique :

Texte source : |

und nun warst du bei den Kolben im Feuerschein (CA, p. 154) |

Betz : |

et voici que tu étais près des massues dans la lueur du feu |

Rilke : |

bei den Kolben im Feuerschein |

Commentaire de Rilke : |

(c’est faux : Kolben = alambic, cornue; « dans la lueur du feu », quoique textuellement juste, serait aussi peut-être à remplacer, imaginez un laboratoire qui ne serait éclairé que par les reflets du fourneau: comment dirait-on?) (RE, p. 4) |

Version finale : |

et voici que tu étais près de cornues, sous les reflets de la flamme (CA, p. 155) |

Tandis que les variantes « alambic, cornue » proposées par Rilke représentent bel et bien les instruments du chimiste, son commentaire – « imaginez un laboratoire qui ne serait éclairé que par les reflets du fourneau » – semble évoquer le feu éclairant le laboratoire alchimique, symbole de la création poétique. Rilke fait ici revivre le mythe du poète alchimiste et de l’« alchimie du verbe », peuplant l’imaginaire des poètes symbolistes comme Baudelaire et Rimbaud.

Comme le montrent les passages analysés, les Remarques se focalisent sur les éléments clés de l’univers imaginaire des Cahiers, en explicitant le sens des réseaux métaphoriques portant une signification profonde dans l’unité de l’oeuvre. Les images chimiques et alchimiques cristallisent ici, en tant que métaphores de la création poétique, le pouvoir transformateur du verbe poétique.

4.2 Le visible et l’invisible : les métaphores de la transcendance

Révélé à travers les images chimiques et alchimiques, le pouvoir créateur du verbe poétique consiste à rendre visible l’invisible, à saisir et à magnifier l’incessant devenir des choses infimes, mais aussi à évoquer une transcendance qui se dérobe. Cette fonction de l’écriture poétique est symbolisée par les images reflétant la dialectique du visible et de l’invisible, du révélé et de l’irrévélé, de l’immanence et de la transcendance. Dans le passage suivant, le secret des « visions intérieures » du poète doit être révélé par une équivalence avec un élément du monde visible, équivalence qui est recherchée jusque dans le désespoir et la violence de l’acte créateur :

Texte source : |

Da gingst du an die beispiellose Gewalttat deines Werkes, das immer ungeduldiger, immer verzweifelter unter dem Sichtbaren nach den Äquivalenten suchte für das innen Gesehene (CA, p. 156) |

Betz : |

Ton oeuvre, vouée de plus en plus… [15] |

Commentaire de Rilke : |

(ce passage aussi n’a pas encore sa clarté définitive; pourquoi éviter ce mot « équivalent »? à peu près : Ton oeuvre, vouée de plus en plus impatiemment, de plus en plus désespérément à l’effort de découvrir entre les choses visibles des équivalents du devenir intérieur… / (car « unter dem Sichtbaren », ne veut pas dire ici « sous les choses visibles », mais entre elles, parmi elles, par elles. Il chercha d’exprimer cet intérieur invisible où notre vie de plus en plus s’était réfugiée, par des équivalents, choisis dans le monde extérieur et visible.) (RE, p. 6) |

Version finale : |

Et tu entamas alors cet acte de violence sans exemple : ton oeuvre, vouée de plus en plus impatiemment, de plus en plus désespérément, à découvrir parmi les choses visibles les équivalents de tes visions intérieures (CA, p. 157) |

Le commentaire de Rilke met l’accent sur la conservation de la notion d’équivalence, centrale pour la représentation de la création poétique, mais aussi de la traduction, où il s’agit de trouver, voire de créer une expression équivalente dans le texte d’arrivée. Symbolisée dans les fameuses « correspondances » baudelairiennes, la notion d’équivalence est particulièrement présente dans l’univers imaginaire des poètes symbolistes, dont l’art poétique consiste à créer des équivalences entre le monde visible, immanent, et le monde invisible, transcendant, grâce à des analogies sonores et visuelles. Rilke rapproche l’acte créateur d’Ibsen de cette aspiration : il s’agit de créer, grâce à une image analogique du monde extérieur, un paysage intérieur, qui devient le symbole de l’invisible transcendant que seule l’âme du poète peut entrevoir[16].

Mais l’invisible demeure souvent indicible, et la seule façon d’évoquer cette transcendance est de peindre les choses qui l’entourent, en dessinant son contour. Cet art de la suggestion, qui correspondrait à une évocation « en creux », apparaît dans le passage suivant, où le visage d’Ingeborg, évoqué dans les souvenirs de la mère de Malte, tient le rôle d’une présence indicible :

Texte source : |

Damals zuerst fiel es mir auf, daß man von einer Frau nichts sagen könnte; ich merkte, wenn sie von ihr erzählten, wie sie sie aussparten (CA, p. 158) |

Betz : |

… je remarquai, quand ils parlaient d’elle, combien ils l’épargnaient |

Rilke : |

wie sie sie aussparten |

Commentaire de Rilke : |

(vous étiez entraîné en erreur par le mot : aussparen, qui n’a rien de commun avec : sparen = épargner; aussparen : veut dire « laisser en blanc »; dans le sens comme ferait un peintre, qui donnerait tous les objets qui entourent une personne, pour la laisser en blanc elle-même. Le passage prétend de dire qu’en décrivant une femme, on n’a que ce seul moyen de la rendre visible : de peindre tout ce qui l’entoure, pour la laisser en blanc au milieu.) (RE, p. 7) |

Version finale : |

C’est alors seulement que je m’aperçus qu’on ne pouvait rien dire d’une femme; je remarquai, quand ils parlaient d’elle, combien ils la laissaient en blanc (CA, p. 159) |

L’expression proposée par Rilke, « laisser en blanc », décrit cette technique picturale permettant d’évoquer l’invisible qui s’apparente à une présence transcendante[17]. Dans ses conversations avec Maurice Betz, Rilke invoque cette valeur transcendante de l’invisible, cette présence qui surgit au milieu de l’absence, où se révèle le sens profond des choses : « Il [Malte] apprend à voir, il apprend aussi à entendre: ce qui est là et surtout ce qui n’est pas là: l’absence de bruit, l’absence de vue, l’absence de visage… Or, c’est parfois justement ce non-visible, cette absence qui lui donne la clef des choses » (citation de Rilke, reproduite par Betz dans RV, p. 117). La technique picturale que Rilke décrit ici représente une caractéristique de son écriture poétique telle qu’elle apparaît dans les Cahiers : évoquant les choses qui entourent l’objet invisible, « laissé en blanc », Malte suggère leur présence transcendante.

Hantant le souvenir de Malte jusqu’à ressurgir dans la « Chanson » finale, le personnage d’Abelone, qui incarne une figure sacrée appartenant à la sphère de l’indicible, est lui aussi « laissé en blanc » :

Je ne veux rien raconter de toi, Abelone. Non parce que nous nous trompions l’un l’autre : parce que tu en aimais un, encore en ce temps-là, que tu n’as jamais oublié, aimante, et moi, toutes les femmes; mais parce que à dire les choses on ne peut que faire du mal.

CA, p. 241

La technique picturale évoquée par Rilke dans son commentaire correspond donc, en tant que procédé d’écriture, à un aspect central de la poétique des Cahiers.

4.3 Correspondances secrètes : l’intratexte translingue

Les lecteurs des Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge ont pu remarquer l’existence de nombreux îlots français dans le texte allemand (Lauterbach, 2002, pp. 173-187; Hartmann, 2023). La plupart se réfèrent à la toponymie parisienne ou transcrivent des bribes de discours direct qui envahissent, depuis la rue parisienne, la conscience nocturne de Malte écrivant la nuit. Ainsi, une scène clé figurant au début de l’oeuvre évoque une telle impression acoustique symbolisant le décor parisien : « Ein Mädchen kreischt : “Ah tais-toi, je ne veux plus” » (CA, p. 6). Maurice Betz traduit : « Une femme crie : “Ah! tais-toi, je ne veux plus” » (ibid., p. 7). Le changement de langue qui se manifeste entre la narration (ein Mädchen kreischt) et le discours direct (Ah tais-toi, je ne veux plus) dans le texte source crée un effet de polyphonie et matérialise l’immédiateté de l’impression acoustique, mais aussi la réalité, l’authenticité de la perception sensorielle, ainsi que l’interpénétration entre la réalité extérieure et la conscience éveillée de Malte. La version française, qui annule le contraste entre les deux langues et, par conséquent, la polyphonie, supprime en même temps l’impression d’étrangeté et d’altérité envahissant le moi écrivant de Malte, qui perçoit le Paris nocturne comme un environnement étrange et menaçant.

Il est donc fort intéressant que ce cri anonyme et désespéré trouve un écho translingue dans la déclaration résignée et fatiguée d’Ingeborg, la tante de Malte, à la fin des Cahiers : « es ist gut so wie es kommt, ich mag nicht mehr » (CA, p. 162). Et Maurice Betz de traduire : « les choses sont bien telles qu’elles viennent : j’ai mon content » (ibid., p. 163). Notons ici que les deux déclarations au discours direct, le « je ne veux plus » de la fille anonyme de la rue parisienne et le ich mag nicht mehr d’Ingeborg, qui pourrait être traduit littéralement par « je n’en veux plus », forment un écho intratextuel, une correspondance translingue, qui contribue à donner aux Cahiers une structure cyclique.

En lisant les Remarques de Rilke, on constate en effet que cette correspondance intratextuelle et translingue correspond à une stratégie scripturale. Ainsi, Rilke commente la version de Betz, qui traduit par « j’ai mon content » (Figure 3) :

Texte source : |

es ist so gut wie es kommt, ich mag nicht mehr (CA, p. 162) |

Betz : |

… j’ai mon content |

Rilke : |

ich mag nicht mehr… |

Commentaire de Rilke : |

(oserai-je dire que je ne suis pas tout à fait heureux de ce : « j’ai mon content »… Ingeborg, n’aurait-elle pas plutôt dit : « Je n’en veux plus »? Je le propose à votre réflexion; pour moi, mais il m’est difficile d’en juger, ce « j’ai mon content » détonne, me paraît un peu guindé dans la parfaite simplicité de cet aveu inattendu : Mais je vous prie de juger, sans donner trop d’importance à ma remarque.) (RE, p. 9) |

Version finale : |

les choses sont bien telles qu’elles viennent : j’ai mon content (CA, p. 163) |

Figure 3

Facsimilé manuscrit des Remarques de Rainer Maria Rilke (ms 1382), Fonds Maurice Betz, Bibliothèque municipale de Colmar (page 9)

La proposition de traduction littérale de Rilke se fonde sur un critère stylistique puisqu’elle souligne « la parfaite simplicité de cet aveu inattendu », mais aussi sur un écho narratif et sémantique, mettant en réseau différents passages des Cahiers.

Betz cite cette remarque dans son Rilke vivant, en remplaçant la variante rilkéenne « je n’en veux plus » par l’expression « je n’en peux plus » (RV, p. 129), avant de commenter ainsi l’annotation de Rilke :

Ce passage avait été traduit autrefois par André Gide[18], et j’avais longtemps hésité avant de reprendre la version que l’auteur des Nourritures terrestres avait donnée dans la Nouvelle Revue Française de l’exclamation : ich mag nicht mehr, à savoir : “J’ai mon content.” Dès sa première lecture de mon texte, Rilke s’était heurté à cette traduction. […] Rilke, en formulant ces réserves, ignorait que je pouvais m’abriter derrière l’autorité de Gide. Il me laissait juge et je gardai finalement la version de Gide. Je crois cependant aujourd’hui que c’est Rilke qui avait raison.

RV, pp. 128-129

La traduction de Rilke souligne ici la signification des correspondances translingues à l’oeuvre dans les Aufzeichnungen, qui confèrent à cette oeuvre une structure cyclique et un fonctionnement poétique. Même s’il est difficile, voire impossible, de rendre cette polyphonie plurilingue dans la version française, la simplicité de la traduction rilkéenne aurait conservé l’écho intratextuel entre les deux passages clés de l’oeuvre.

5. La transposition de la « Chanson » : analyse stylistique d’une contribution majeure

Une contribution majeure que Rilke fait à cette oeuvre de traduction commune et partagée consiste en la transposition auctoriale de la « Chanson » à la fin des Aufzeichnungen. Facilitant le travail de Maurice Betz sur un passage lyrique d’une grande complexité sémantique, cette transposition s’accompagne d’une différenciation sémantique en fonction des exigences sonores du signifiant dans la langue française, différenciation qui obéit à de nouvelles combinaisons phoniques dans la création secondaire, provoquant à leur tour de nouvelles constellations sémantiques. Voici le texte allemand :

CA, p. 462Du, der ichs nicht sage, daß ich bei Nacht

weinend liege,

deren Wesen mich müde macht

wie eine Wiege.

Du, die mir nicht sagt, wenn sie wacht

meinetwillen:

wie, wenn wir diese Pracht

ohne zu stillen

in uns ertrügen?

…………………………………….

Sieh dir die Liebenden an,

wenn erst das Bekennen begann,

wie bald sie lügen.

…………………………………….

Du machst mich allein. Dich einzig kann ich vertauschen.

Eine Weile bist dus, dann wieder ist es das Rauschen,

oder es ist ein Duft ohne Rest.

Ach, in den Armen hab ich sie alle verloren,

du nur, du wirst immer wieder geboren:

weil ich niemals dich anhielt, halt ich dich fest.

La version française que Rilke propose, ou plutôt impose à son traducteur, figure sur une page manuscrite (Figure 4) que Rilke joint à sa lettre du printemps 1925, écrite à l’Hôtel Foyot (RV, pp. 209-210). Elle est reprise telle quelle dans la version finale de la traduction.

Figure 4

Dans la lettre adressée à Maurice Betz qui accompagne cette recréation en langue française, Rilke écrit :

Cher Ami,

Je suis, je crois, arrivé (à moins que trop de fautes ne s’y soient glissées) à vous épargner la peine de revenir sur ces deux strophes chantées qui se trouvent dans le second volume du Malte. Voici ma version. Elle a, me semble-t-il, l’avantage de reproduire à peu près cet élan rythmique qui, dans le texte allemand, fait que la voix de la jeune fille s’élève au-dessus de la prose et se détache d’elle de son propre essor.

RV, p. 209

Une comparaison entre les versions allemande et française pourrait conduire à l’établissement d’une poétique de la transcréation, terme que nous empruntons à Haroldo de Campos pour désigner la transposition créative d’un texte poétique (Jackson, 2010). En effet, la version française de Rilke apparait ici comme une création seconde : le poète bilingue explore librement les possibilités sonores de la langue française, qui donnent naissance à de nouveaux développements sémantiques.

Si les deux versions créent un rythme solennel qui s’épanouit à travers la composition ondulatoire des vers, elles font apparaître une musicalité propre à chaque langue de composition, tandis que nous pouvons également apercevoir des correspondances sonores entre les deux versions. Les rimes dans les deux versions – quelques rimes sont assonantiques – suivent un schéma de rimes croisées (ABAB), embrassées (ABBA) ou encore de rimes tripartites (AABCCB). De même, les apostrophes de la personne aimée créent des anaphores continues de « Du » et de « Toi » dans les deux versions.

Qui plus est, les deux versions parallèles dévoilent des continuités rhétoriques et stylistiques, qui se tissent d’une version à l’autre, tout en créant des décalages sémantiques. Ainsi, nous pouvons par exemple découvrir une constante assonantique en [a], qui traverse les deux versions et crée ainsi une continuité à la fois génétique et stylistique : macht / pas / las / sagt / caches / wacht / Pracht / magnifie / abandon / an / rappelle / amants / begann / allein / kann / partie / ma / das / parfum / Ach / Armen / alle / bras / à / cela / anhielt / jamais. Cette harmonie sonore, qui réunit les deux versions au sein d’une genèse poétique translingue, va de pair avec une liberté sémantique, permettant à Rilke de façonner son poème bilingue à partir de la matérialité des deux langues. On repère ainsi des décalages sémantiques entre les expressions Pracht – stillen et soif – magnifie, dont la constellation bilingue forme un chiasme : Pracht [splendeur] – magnifie // stillen [assouvir] – soif. Par ce procédé, les monosyllabes Pracht et soif sont associés à la fois phonétiquement et sémantiquement au cours de cette transcréation.

Les trois vers wie, wenn wir diese Pracht / ohne zu stillen / in uns ertrügen sont phonétiquement associés à leur double français : « si nous supportions / cette soif qui nous magnifie, / sans abandon ». L’expression « sans abandon », qu’on traduirait en allemand par ohne Hingabe, correspondrait ici, selon le décalage sémantique à l’oeuvre dans le transfert d’une langue à l’autre, à l’expression allemande ohne zu stillen, dont la traduction littérale serait « sans assouvir ». Un autre décalage sémantique apparaît dans le premier vers du premier tercet, où la version française explicite et interprète le texte allemand, de sorte que la genèse translingue inclut ici une fonction herméneutique.

La solitude des amants, connotée plutôt négativement dans la version allemande, se convertit, dans la version française, en un retrait partagé et positif, en une complicité calme et pure : Du machst mich allein [tu me rends seul] se transforme ainsi en « Toi seule, tu fais partie de ma solitude pure ». L’unicité de la personne aimée est transférée ici du potentiel de transformation de son être – Dich einzig kann ich vertauschen [toi seule, je peux échanger] – à la solitude partagée uniquement par l’être aimé : « Toi seule, tu fais partie de ma solitude pure. » Enfin, le verbe vertauschen [échanger] est explicité dans la version française par « Tu te transformes en tout ». Ce procédé souligne la correspondance symboliste entre existence matérielle et parfum immatériel (ne songeons qu’au poème baudelairien « Le Parfum »), qui surgit ici dans la métamorphose de l’être aimé.

Notons que dans cette transcréation, la composition de la structure sonore du poème précède l’invention thématique, ce qui provoque de légers décalages sémantiques entre les deux versions. La genèse translingue qui se déploie à travers les deux versions de la « Chanson » se révèle ainsi comme une continuité à la fois scripturale et rhétorique, qui utilise les ressources poétiques des deux langues pour créer une unité sonore, rythmique et thématique entre les deux versions linguistiques.

En guise de conclusion : pour une poétique de la traduction collaborative

La genèse de la traduction collaborative des Cahiers de Malte Laurids Brigge, que nous avons tenté de retracer ici à travers les manuscrits de Rainer Maria Rilke et les témoignages de Maurice Betz, dévoile les richesses d’un dialogue entre deux poètes-traducteurs qui s’inscrit dans une continuité créatrice. En effet, la révision auctoriale des différents états manuscrits de la traduction des Cahiers comprend plusieurs étapes et adopte plusieurs formes. La première révision apparaît sous une forme écrite et correspond au manuscrit des Remarques, que Rilke joint à la lettre du 12 mars 1924 envoyée à Maurice Betz. Ces remarques se réfèrent à un brouillon de travail de Betz, qui représente un premier essai de traduction partiel des Cahiers. Une fois le travail de traduction achevé, les deux poètes se consacrent à une nouvelle révision, qui adopte cette fois la forme d’une série de conversations matinales au domicile parisien de Betz, au printemps 1925.

Combinant une collaboration à la fois écrite et orale, ces deux procédés de révision auctoriale transforment la version finale et publiée de la traduction des Cahiers en une oeuvre de traduction commune, née sous la plume des deux poètes. Les extraits des Remarques que nous avons analysés dans la présente étude nous permettent de relire certains passages importants des Aufzeichnungen à la lumière des commentaires explicatifs de l’auteur, qui propose des solutions alternatives ou impose ses propres versions, corrige des faux-sens et écarte de mauvaises interprétations, explicite des images obscures et étoffe des ellipses.

Si les versions de Betz (Stieg, 1998) et de Rilke (Lombez, 2016) ont pu être critiquées d’un point de vue traductologique et si, d’un point de vue sociolinguistique, la relation de pouvoir entre auteur et traducteur, teinte de contrôle, de supervision et de vérification (Sperti, 2016; Weissmann, 2016; Hersant, 2020), semble parfois écarter cette collaboration traductive de la notion d’un véritable dialogue fondé sur un échange bilatéral, l’approche génétique empruntée dans cette étude nous a permis de nous focaliser sur la poétique en devenir de cette traduction collaborative perçue dans son processus créateur, mais aussi sur la portée herméneutique de ce dialogue entre les deux poètes.

La nouvelle lumière exégétique qui émerge des Remarques éclaire les notions clés de la poétique rilkéenne et révèle le fonctionnement des réseaux métaphoriques qui, à l’instar des métaphores évoquant l’univers imaginaire du laboratoire chimique et alchimique, portent la signification profonde de l’oeuvre, ou qui, telles les métaphores picturales évoquant la présence de l’indicible transcendant, reflètent par leur valeur symbolique les procédés d’écriture qui ont donné naissance à l’esthétique des Aufzeichnungen.

Enfin, nous pouvons constater que la lecture des manuscrits de Rainer Maria Rilke, qui participe activement à la traduction des Aufzeichnungen jusqu’à proposer une transposition complète de la « Chanson », révèle les mécanismes secrets d’une collaboration traductive qui s’inscrit dans la continuité de la genèse poétique rilkéenne. Celle-ci doit être considérée comme la genèse translingue d’un poète bilingue (Hartmann, 2023), réunissant création et traduction poétiques au sein d’un seul mouvement créateur.

Parties annexes

Note biographique

Esa Christine Hartmann, maître de conférences de langue et littérature allemandes à l’Université de Strasbourg, est chercheuse associée à l’ITEM (CNRS-ENS). Ses travaux portent notamment sur la génétique des traductions (collaboratives) de l’oeuvre poétique de Saint-John Perse, le processus créateur des poètes-traducteurs (T.S. Eliot, R.M. Rilke, Saint-John Perse) et l’étude génétique des manuscrits poétiques plurilingues (Saint-John Perse, Arthur Rimbaud, R.M. Rilke). Parmi ses publications figurent la monographie Les Manuscrits de Saint-John Perse. Pour une poétique vivante (Paris, L’Harmattan, 2007), ainsi que l’ouvrage collectif Au miroir de la traduction. Avant-texte, intratexte, paratexte (Paris, Éditions des archives contemporaines, 2019, co-dir. Patrick Hersant).

Notes

-

[1]

Ce terme a été proposé et défini par Jean Bellemin-Noël : « Avant-texte : l’ensemble constitué par les brouillons, les manuscrits, les épreuves, les variantes, vu sous l’angle de ce qui précède matériellement un ouvrage, quand celui-ci est traité comme un texte, et qui peut faire système avec lui » (1972, p. 15).

-

[2]

Le terme translingue désigne ici le passage d’une langue à l’autre au cours de la création littéraire. Ce passage, qui s’inscrit dans le mouvement d’écriture et représente donc un phénomène scriptural, peut se faire d’une oeuvre à l’autre, d’un état manuscrit à l’autre, ou au sein d’une même oeuvre bilingue ou plurilingue (Hartmann, 2018b).

-

[3]

« Avec le dossier des avant-textes, nous quittons apparemment le terrain, toujours subjectif et suspect, du témoignage, pour celui, en principe plus objectif, du document; et du même coup – nouvelle frontière – celui du paratexte conscient et organisé, ou paratexte dejure, pour celui d’un paratexte involontaire et defacto : une page de manuscrit nous dirait, cette fois à la troisième personne : “voici comment l’auteur a écrit ce livre” » (Genette, 1987, p. 363).

-

[4]

Rilke a surtout publié des oeuvres en allemand et en français, mais il a également écrit quelques poèmes en russe et en italien. Sa création poétique en quatre langues est complétée par une oeuvre de traduction importante, composée de 56 traductions d’auteurs de huit langues différentes. Les traductions de Rilke ont été publiées dans Zinn et Wais (1975).

-

[5]

Maurice Betz a largement contribué au dialogue franco-allemand entre les deux guerres mondiales. Il a publié des traductions de Friedrich Nietzsche et de Thomas Mann, tout en composant un portrait de la culture allemande, intitulé Portrait de l’Allemagne, publié en 1925 à Paris. La même année paraît son propre roman alsacien L’Incertain, qui raconte une jeunesse déchirée entre culture allemande et culture française – roman que Rilke admire profondément (Valentin, 2017, pp. 539-546).

-

[6]

V. à ce sujet l’article consacré aux Cahiers dans Engel (2013).

-

[7]

Ce document manuscrit est référencé sous la cote Ms 1382 à la Bibliothèque municipale de Colmar. Les références à ce document manuscrit seront désormais indiquées par l’abréviation RE.

-

[8]

Maurice Betz résidait au 5e étage du numéro 1, rue de Médicis.

-

[9]

La collaboration orale entre les deux poètes se situe après janvier 1925 : « Pour la première fois Rilke m’annonçait sa venue prochaine à Paris. Son projet se réalisa un peu plus tard qu’il ne le prévoyait alors : en janvier 1925 » (Betz, RV, p. 87).

-

[10]

Maurice Betz présente ainsi les circonstances de ses conversations avec l’auteur des Aufzeichnungen : « Rilke arrivait chez moi, d’ordinaire un peu après dix heures, quelquefois plus tard. […] Avec quelques interruptions, notre collaboration se prolongea ainsi pendant plusieurs mois. […] Cette visite quotidienne se passait d’habitude à peu près de la manière suivante : Je le recevais dans une grande pièce qui ouvre par deux portes-fenêtres sur le balcon de notre cinquième étage. Nous prenions place l’un en face de l’autre, des deux côtés d’une petite table de jeu tendue de drap vert. De l’endroit où nous étions assis, auprès de la fenêtre, nous pouvions voir tous deux les cimes des arbres du Luxembourg, et en nous penchant un peu, la tache lumineuse du bassin, au centre du jardin » (Betz, RV, pp. 112-113).

-

[11]

En véritable généticien, Betz décrit ainsi très fidèlement le manuscrit de Rilke : « Les remarques de Rilke sur ma traduction étaient tracées à l’encre noire sur une vingtaine de grands feuillets de papier quadrillé, paginés au crayon bleu, et où les références aux pages de mon manuscrit, ainsi que certaines observations de caractère général, avaient été portées, pour plus de clarté, à l’encre rouge » (RV, pp. 81-82). En soulignant la « netteté » des Remarques, Betz nous donne également une information concernant son propre manuscrit de traduction, qui n’a pas été conservé : « La netteté de ce manuscrit, la minutie de ces précautions contrastaient avec le brouillon, assez informe, que je m’étais subitement décidé à envoyer à Rilke, renonçant à pousser plus avant la mise au point d’un texte qui aurait pu se prolonger à l’infini, et me promettant à la vue de mon manuscrit raturé, d’y revenir – selon une fâcheuse habitude – sur épreuves » (ibid., p. 82). Le manuscrit de Betz est ainsi décrit comme un « brouillon », un « manuscrit raturé », ce qui laisse entendre qu’il s’agit ici d’un premier état manuscrit, d’un « premier jet » de la traduction des Aufzeichnungen.

-

[12]

Cette édition a l’avantage de présenter le texte source allemand et le texte cible français dans un même volume.

-

[13]

Dans Rilke à Paris, Betz donne une traduction de la lettre de Rilke à son épouse Clara Rilke (29 mai 1906), expliquant l’apparition du dramaturge norvégien Ibsen, double de Malte, dans les Cahiers : « Pourtant, quelques fausses notes troublent parfois la meilleure entente de Rilke avec Paris, où point déjà une vague nostalgie de campagne. C’est par exemple le rire incompréhensif du public parisien devant le Canardsauvage d’Ibsen que le poète a vu représenter au théâtre Antoine : “Le rire du public français (public de basse extraction, il est vrai) aux passages les plus douloureux, où le simple effleurement d’un doigt eût déjà fait mal. Et justement là : des rires. Et de nouveau j’ai compris Malte Laurids Brigge, son essence nordique, et que Paris l’ait fait périr. Comme il l’a vu, senti, et combien il en a souffert!” » (1941, pp. 41-42). V. aussi Rilke (2021, pp. 939-940).

-

[14]

Symbole des transformations incessantes du devenir, le laboratoire de chimie que Rilke évoque dans ce chapitre n’est pas sans évoquer l’autre facette professionnelle d’Ibsen, qui a pratiqué la pharmacie et la médecine avant de devenir écrivain.

-

[15]

Malheureusement, nous ne disposons pas de la première version complète de ce passage, étant donné que le manuscrit de traduction de Betz n’a pas été conservé.

-

[16]

Betz écrit, en citant Rilke : « “Il est de plus en plus difficile pour l’écrivain de trouver dans l’action les équivalents extérieurs des mouvements de l’âme”, a-t-il écrit à propos d’Ibsen. Le paysage de Paris lui proposait un de ces équivalents » (1941, p. 9).

-

[17]

Cette remarque est également citée par Betz dans RV, p. 127.

-

[18]

En juillet 1911, André Gide publie la traduction de deux fragments des Cahiers dans le numéro 11 de la Nouvelle Revue Française. Rilke mentionne cette traduction dans sa lettre à Betz du 20 janvier 1923.

Bibliographie

- Anokhina, Olga (2014). « Traduction et réécriture chez Vladimir Nabokov : genèse d’une oeuvre en trois langues ». Genesis. Revue internationale de critique génétique, 38, 2014, pp. 111-127.

- Anokhina, Olga (2019). « Cercle, spirale, chaos : cas limites de l’autotraduction », in Esa Hartmann et Patrick Hersant, dir., Au miroir de la traduction. Avant-texte, intratexte, paratexte. Paris, Éditions des Archives contemporaines, pp. 97-109.

- Anokhina, Olga (2020). « Vladimir Nabokov et Peter Pertzoff : la quête du traducteur idéal », in Patrick Hersant, dir., Traduire avec l’auteur. Paris, Sorbonne Université Presses, pp. 181-194.

- Bauer, Roger (1981). « “Un doux vent polyglotte”, Les poèmes en double version, allemande et française, de Rainer Maria Rilke ». Revue d’Allemagne, 13, pp. 313-337.

- Bellemin-Noël, Jean (1972). Le texte et l’avant-texte, Paris, Larousse.

- Betz, Maurice (1937). Rilke vivant. Souvenirs, Lettres, Entretiens. Paris, Émile-Paul frères.

- Betz, Maurice (1941). Rilke à Pariset les Cahiers de Malte Laurids Brigge. Paris, Émile-Paul frères.

- Böschenstein, Bernhard (1998). « Rainer Maria Rilkes französische Gedichte [Les poèmes français de Rainer Maria Rilke] », in Peter Demetz et al., dir., Rilke, ein europäischer Dichter aus Prag [Rilke, un poète européen de Prague]. Würzburg, Königshausen & Neumann.

- Cordingley, Anthony et Chiara Montini (2015). « Genetic Translation Studies : An Emerging Discipline ». Linguistica Antverpiensa, 14, pp. 1-18.

- Durand-Bogaert, Fabienne, dir. (2014). « Traduire ». Genesis, Revue internationale de critique génétique, 38.

- Engel, Manfred, dir. (2013). Rilke Handbuch. Leben – Werk – Wirkung [Manuel Rilke. Sa vie, son oeuvre, sa réception]. Stuttgart, Metzler.

- Engel, Manfred et Dorothea Lauterbach, dir. (2003). RilkeWerke. Kommentierte Ausgabe in vier Bänden. Supplementband Gedichte in französischer Sprache [Rilke. Oeuvres. Édition commentée en quatre volumes. Volume supplémentaire Poèmes en langue française]. Frankfurt, Insel Verlag.

- Genette, Gérard (1987). Seuils. Paris, Éditions du Seuil.

- Grésillon, Almuth (1994). Éléments de critique génétique. Lire les manuscrits modernes. Paris, CNRS Éditions.

- Hartmann, Esa (2007). Les manuscrits de Saint-John Perse. Pour une poétique vivante. Paris, L’Harmattan.

- Hartmann, Esa (2018a). « Discovering the Coulisses of Artistic Collaboration : A Genetic Reading of the English Translation of Saint-John Perse’s Poem Amers ». Ilha do Desterro, 71, 2, pp. 153-164.

- Hartmann, Esa (2018b). « Pour une approche génétique du plurilinguisme littéraire : le cas de Saint-John Perse ». Areté. International Journal for Philosophy, Social & Human Sciences, 3, pp. 59-78.

- Hartmann, Esa (2019). « Genèse d’une traduction collaborative : Winds de Hugh Chisholm et Saint-John Perse », in Esa Hartmann et Patrick Hersant, dir., Au miroir de la traduction : avant-texte, intratexte, paratexte. Paris, Éditions des Archives Contemporaines, pp. 23-44.

- Hartmann, Esa (2020a). « Saint-John Perse et T.S. Eliot : une traduction à deux plumes », in Patrick Hersant, dir., Traduire avec l’auteur. Paris, Sorbonne Université Presses, pp. 45-73.

- Hartmann, Esa (2020b). « Unveiling the Creative Process of Collaborative Translation : Chronicle by Robert Fitzgerald and Saint-John Perse », in Ariadne Nunes et al., dir., Genetic Translation Studies : Conflict and Collaboration in Liminal Spaces. Londres et New York, Bloomsbury, pp. 43-53.

- Hartmann, Esa (2021). « Saint-John Perse en dialogue avec ses traducteurs. Pour une poétique du processus traductif », in Véronique Duché et Françoise Wuilmart, dir., Présences du traducteur. Paris, Classiques Garnier, pp. 85-100.

- Hartmann, Esa (2023). « Dichten in zwei Sprachen: Rilkes literarische Zweisprachigkeit aus textgenetischer Sicht [Créer en deux langues. Le bilinguisme littéraire de Rilke du point de vue de la génétique textuelle] ». Recherches germaniques, 18, pp. 109-130.

- Hartmann, Esa et Patrick Hersant, dir. (2019). Au miroir de la traduction : avant-texte, intratexte, paratexte. Paris, Éditions des Archives contemporaines.

- Hersant, Patrick, dir. (2016). « Author-translator Collaborations : A Typological Survey », in Anthony Cordingley et Céline Frigau Manning, dir., Collaborative Translation : From the Renaissance to the Digital Age. Londres, Bloomsbury, pp. 91-110.

- Hersant, Patrick, dir. (2020a). Traduire avec l’auteur. Paris, Sorbonne Université Presses.

- Hersant, Patrick (2020b). « Partager la page : vertus et aléas du travail à deux », in Patrick Hersant, dir., Traduire avec l’auteur. Paris, Sorbonne Université Presses, pp. 7-44.

- Hersant, Patrick (2020c). « “Ce qu’il faut traduire, c’est le livre de Joyce” : les brouillons de Ludmila Savitzky ». Palimpsestes, 34, pp. 60-83.

- Hersant, Patrick (2021). « The Coindreau Archives. A Translator at Work », in Ariadne Nunes et al., dir., Genetic Translation Studies : Conflict and Collaboration in Liminal Spaces. Londres et New York, Bloomsbury, pp. 163-178.

- Jackson, K. David (2010). « Transcriação/Transcreation. The Brazilian Concrete Poets and Translation », in Humphrey Tonkin et Maria Esposito Frank, dir., The Translator as Mediator of Cultures. Amsterdam, John Benjamins Publishing.

- Lauterbach, Dorothea (2002). « Poetologische Signale. Zur Funktion des Französischen in Rilkes Roman [Signaux poétologiques. La fonction du français dans le roman de Rilke] », in Manfred Schmeling et Monika Schmitz-Emans, dir., Multilinguale Literatur im 20. Jahrhundert [La littérature multilingue au 20e siècle]. Würzburg, Königshausen & Neumann, pp. 173-187.

- Le Ru, Véronique (2018). « “Une voix presque mienne”. Que signifie pour Rilke écrire des poèmes en français à la fin de sa vie? ». Carnets : revue électronique d’études françaises, 13, pp. 97-108.

- Lombez, Christine (2016). La Seconde Profondeur. La traduction poétique et les poètes traducteurs en Europe au XXe siècle. Paris, Les Belles Lettres.

- Montini, Chiara, dir. (2016a). Traduire. Genèse du choix. Paris, Éditions des archives contemporaines.

- Montini, Chiara (2016b). « Génétique des textes et autotraduction. Le texte dans tous ses états », in Alessandra Ferraro et Rainier Grutman, L’Autotraduction littéraire. Paris, Classiques Garnier, pp. 169-188.

- Paret Passos, Marie-Hélène (2011). Da crítica genética à tradução literária : uma interdisciplinaridade [De la critique génétique à la traduction littéraire : une interdisciplinarité]. Vinhedo, Horizonte.

- Rilke, Rainer Maria (1925). Les Cahiers de Malte Laurids Brigge. Trad. Maurice Betz. Paris, Émile-Paul frères.

- Rilke, Rainer Maria (2017). Les Cahiers de Malte Laurids Brigge. Trad. Maurice Betz. Paris, L’Accolade.

- Rilke, Rainer Maria (2021 [1996]). Werke. Kommentierte Ausgabe in vier Bänden [Oeuvres. Édition commentée en quatre volumes]. Édition critique de Manfred Engel et al.. Stuttgart, wbg Edition [Insel Verlag].

- Romanelli, Sergio (2013). Gênese do processo tradutório [Genèse du processus traductif]. Vinhedo, Horizonte.

- Sperti, Valeria (2016). « La traduction littéraire collaborative entre privilège auctorial et contrôle traductif », in Alessandra Ferraro et Rainier Grutman, dir., L’Autotraduction littéraire. Perspectives théoriques. Paris, Classiques Garnier, pp. 141-167.

- Stephens, Anthony (1999). « Rilke als Leser Baudelaires. Malte Laurids Brigge und die Petitspoèmes en prose [Rilke, lecteur de Baudelaire. Les Cahiers de Malte Laurids Brigge et les Petits poèmes en prose] », in Manfred Engel et Dieter Lamping, dir., Rilke und die Weltliteratur [Rilke et la littérature mondiale]. Munich, Artemis & Winkler, pp. 85-106.

- Stieg, Gerald (1998). « Une lettre de Rilke à son traducteur ». Quinzièmes Assises de la traduction littéraire. Arles, Actes Sud, pp. 95-111.

- Tautou, Alexis (2012). Histoire des (re-)traductions et des (re-)traducteurs de la poésie de Rainer Maria Rilke dans l’espace francophone. Thèse de doctorat, Université de Tours. Inédit.

- Valentin, Jean-Marie (2017). « Maurice Betz, traducteur et médiateur ». Études germaniques, 4, 288, pp. 539-546.

- Vilain, Robert (2000). « “Une voix, presque mienne”. Rilkes Gedichte auf Französisch [“Une voix, presque mienne”. Les poèmes français de Rilke] », in Adrian Stevens et Fred Wagner, dir., Rilke und die Moderne [Rilke et la modernité]. Munich, iudicium, pp. 226-246.

- Wagner, Jeanne (2019). « Die Variation der lyrischen Sprechinstanz in Rilkes deutsch-französischem Doppelgedicht “Das Füllhorn”/“Corne d’abondance” [La variation de l’instance énonciative lyrique dans le poème double franco-allemand “Das Füllhorn”/“Corne d’abondance” de Rilke] », in Claudia Hillebrandt et al., dir., Grundfragen der Lyrikologie [Questions fondamentales de la poésie]. Vol. 1. Berlin, De Gruyter, pp. 306-322.

- Wais, Karin (1967). Studien zu Rilkes Valéry-Übertragungen [Études sur les traductions de Paul Valéry par Rilke]. Tübingen, Niemeyer.

- Weissmann, Dirk (2016). « Entre contrôle et confiance : Paul Celan correcteur de ses traductions françaises », in Chiara Montini, dir., Traduire. Genèse du choix. Paris, Éditions des archives contemporaines, pp. 129-144.

- Wilker, Jessica (2007). « Rilke, le même et l’autre : à propos de plusieurs versions d’un “même” poème », in Axel Gasquet et Modesta Suarez, dir., Écrivains multilingues et écritures métisses. L’hospitalité des langues. Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise Pascal, pp. 53-68.

- Winter, Ralph (2010). « Malte, “mon ambassadeur auprès de vous”. Maurice Betz und Rainer Maria Rilke ». Blätter der Rilke-Gesellschaft [Feuillets de la Société Rilke], 30, pp. 105-111.

- Zinn, Ernst et Karin Wais, dir. (1975). Rilke, Übertragungen [Rilke, Transpositions]. Frankfurt, Insel Verlag.

Liste des figures

Figure 1

Figure 2

Figure 3

Figure 4