Résumés

Résumé

En quoi l’approche génétique peut-elle enrichir l’étude analytique d’une traduction? Nous l’illustrerons en examinant deux traductions de « The Rime of the Ancient Mariner » de Samuel Taylor Coleridge par Valery Larbaud. La première parut en 1901 sous le titre La Complainte du vieux marin; dix ans plus tard, en 1911, paraîtra une retraduction intitulée La Chanson du vieux marin qui témoigne d’un vaste travail de refonte. Cet examen permettra de montrer qu’une lecture génétique du manuscrit autographe de la deuxième version – combinée à une analyse du paratexte et de la production critique larbaldienne – nous apporte plusieurs informations sur l’évolution de sa pratique traductive et de sa propre versification.

Mots-clés :

- « The Rime of the Ancient Mariner »,

- Samuel Taylor Coleridge,

- Valery Larbaud,

- brouillons de traductions,

- retraduction

Abstract

This paper aims to show how a genetic approach can enrich the analysis of a translation by focusing on Valery Larbaud’s two translations of Samuel Taylor Coleridge’s “The Rime of the Ancient Mariner.” The first was published in 1901 under the title La Complainte du vieux marin; ten years later, in 1911, Larbaud published a retranslation entitled La Chanson du vieux marin, which is the result of a major overhaul. This study will demonstrate that a genetic reading of the autograph manuscript of the second version – combined with an analysis of Larbaud’s paratexts and critical production – can provide us with very detailed information on the evolution of his translating practice, notably with respect to versification.

Keywords:

- “The Rime of the Ancient Mariner”,

- Samuel Taylor Coleridge,

- Valery Larbaud,

- translation drafts,

- retranslation

Corps de l’article

Introduction : Dans la « Thébaïde » de Larbaud

Bien des écrivains et traducteurs nourrissent diverses petites obsessions à même de garantir ou de favoriser leur créativité : ces manies peuvent concerner, entre autres, le moment de la journée où l’on préfère travailler, ou encore l’endroit le plus propice à l’isolement et à la concentration. Valery Larbaud nommait « Thébaïde » le petit laboratoire qu’il s’était fait aménager en 1895 dans sa maison natale de Vichy; son mode de vie, caractérisé par de fréquents déplacements, l’a cependant amené à diversifier ses lieux de travail, de sorte qu’il était capable de se sentir comme chez lui, dans sa « Thébaïde », même dans une chambre d’hôtel. La première traduction de « The Rime of the Ancient Mariner » de Samuel Taylor Coleridge, par exemple, contient une notice de vingt-quatre pages portant la mention « Pausillippe, 9-10 décembre 1900 ». Elle signale que Larbaud s’y est consacré avant et pendant le voyage de trois semaines qu’il a effectué en Italie pour se consoler de son échec au baccalauréat. Une première édition, où la traduction figure en regard du texte original, est publiée à compte d’auteur en 1901 sous le titre La Complainte du vieux marin, chez l’éditeur Léon Vanier, à Paris; mais le volume ne se vend pas et n’attire guère l’attention. Dix ans plus tard, en 1911, il publiera, toujours à ses frais, une retraduction intitulée La Chanson du vieux marin chez l’éditeur parisien Victor Beaumont; le grand public boudera longtemps cette deuxième version. Si la traduction de 1901, très littérale, révèle de nombreuses incertitudes, on voit dans la deuxième que Larbaud a gagné en assurance : ce gain de maturité est sans doute lié à l’étude passionnée de textes anglais et à de longs séjours en Angleterre. La période de cette retraduction est contemporaine de la rédaction des deux éditions du recueil des poèmes d’Archibald Orson Barnabooth (1908, 1913); les brouillons de ce travail ne reflètent donc pas seulement le processus de la retraduction, mais aussi celui du poète qui expérimente des mesures métriques très différentes de celles qui caractérisent sa propre tradition nationale.

Nous proposons ici une analyse du matériel paratextuel et du manuscrit autographe de la deuxième version, dans l’hypothèse qu’ils peuvent nous fournir des informations pointues sur l’évolution de la pratique traductive de Larbaud et de sa versification. En ce qui concerne la méthodologie, nous ferons appel à trois disciplines voisines et complémentaires : la critique génétique, la stylistique et la traductologie. Nous analyserons les ajustements présents dans le manuscrit afin d’illustrer le « caractère dynamique, labyrinthique, aléatoire, pulsionnel, irrationnel parfois » (Henrot Sostero, 2020, p. 19) des démarches qui se produisent dans l’acte même de traduire. Quant à l’analyse matérielle, l’écriture de Larbaud est très soignée et facilement déchiffrable. L’appréhension graphique n’est pas du tout malaisée car Larbaud procède toujours de la même manière pour les transformations : une biffure (qui laisse entrevoir la solution précédente) et un ajout supralinéaire. Il s’agira d’étudier la genèse de la retraduction à travers ce qu’Esa Hartmann et Patrick Hersant ont défini comme « le processus scriptural qui lui a donné naissance – le mouvement d’une écriture en performance sur le manuscrit » (2019, p. 2).

1. De la Complainte à la Chanson : les paratextes

Les deux éditions de la traduction du poème de Coleridge diffèrent profondément par leur intention et leur apparat paratextuel. Si la première a pu voir le jour grâce à l’assentiment d’une mère convaincue par son fils, lequel connaîtra ainsi « la joie de voir son nom écrit en noir sur une couverture jaune »[1], la seconde est dictée par le désir de Larbaud de s’excuser auprès de Coleridge, de « faire amende honorable envers sa première victime » (cité par Jean-Aubry, 1949, p. 147)[2]. En ce qui concerne les préfaces, il faut dire qu’à l’enthousiasme juvénile du critique débutant de 1901 s’oppose l’effacement quasi complet de l’auteur de 1911, qui disparaît alors que sont mis en évidence les motifs d’inspiration et la genèse du poème.

La première notice, qui compte vingt-quatre pages, est précédée d’une épigraphe de Chaucer – « And as for me, though that I can but lyte, / On bokes for to rede I me delyte, / And in myn herte have hem in reverence… » (Coleridge, 1901, p. i) – chargée de nous transmettre la passion et le dévouement qui animent cette première expérience de Larbaud en tant que traducteur[3]. Elle s’ouvre sur quelques strophes tirées de « Lines Composed in a Concert Room », un poème du recueil Sibylline Leaves publié par Coleridge en 1817, qui, selon Larbaud, aurait pu servir de préface à sa traduction si Coleridge était aussi connu en France qu’en Angleterre. Comme tel n’est pas le cas, Larbaud esquisse le portrait du poète romantique et brosse le contexte historique et littéraire de son oeuvre : après une digression sur l’école lakiste[4], il présente brièvement les Lyrical Ballads et leur réception, compare rapidement Coleridge et Wordsworth et aborde le sujet des influences du Romantisme allemand. Larbaud retrace aussi la biographie de Coleridge, mais de manière romancée (1901, pp. x-xiii); Maria Luisa Zoppi a sans doute raison d’écrire que la rédaction de l’itinéraire chronologique de Coleridge présent dans le manuscrit XXVIII du fonds Larbaud remonte à la préparation de la deuxième notice car, comme on le verra par la suite, celle-ci est le résultat d’une étude approfondie et d’une recherche menée avec une passion extrême (1969, pp. 36-37)[5]. Si tous les aspects énumérés précédemment sont volontairement traités de manière brève et sommaire, Larbaud entreprend d’analyser dans le détail les caractéristiques de « The Rime of the Ancient Mariner » : en réalité, son analyse elle-même demeure assez vague[6]. Notre jeune angliciste met l’accent sur des détails stylistiques tels que la « volonté marquée d’archaïsme », « l’affectation d’épithètes populaires et épiques » (1901, p. xix), et les rimes à l’intérieur du vers, mais finalement, considérant la difficulté de traduire le style « rapide, mais pas toujours très clair » de Coleridge, il avoue s’être limité à une version de service :

Je me suis efforcé d’être exact, et rien de plus; je crains même d’avoir, par instants, serré la phrase de trop près, et d’être, de ce fait, devenu inintelligible. Mon ambition se borne, en somme, à donner l’envie de lire ce poème dans le texte, et, toute ironie à part, je pense que c’est déjà du mérite. N’espérant pouvoir en tirer quelque chose de bon comme vers français, je me suis tenu à la prose, tout en m’appliquant à donner, toutes fois qu’il fût [sic] possible, l’impression de la cadence et du rythme du texte. En un mot, j’ai l’assurance d’avoir rempli en conscience et honnêtement mes devoirs de traducteur, sans rien de plus.

Larbaud, 1901, p. xxii

En conclusion de la notice, on trouve une bibliographie répertoriant les ouvrages dont Larbaud s’est servi et quelques références de lecture.

Dans la deuxième version, à l’épigraphe sincère et dévouée de Chaucer se substitue une dédicace à un ami très cher, Marcel Ray, suivie de la mention « Chelsea, Mai 1911 » (1911, p. i). Cette seconde préface compte vingt-sept pages entièrement nouvelles dans lesquelles Larbaud communique des informations « strictement nécessaires » (ibid.) sur le poème : genèse, composition, sources, premières éditions et réception par la critique[7]. Larbaud, on l’a vu, semble ici s’effacer pour laisser la parole aux autres – dans l’ordre : William Wordsworth (sa version sur l’origine et l’élaboration du poème de Coleridge rapportée par Miss Fenwick et par le révérend Alexandre Dyce), Charles Lamb (son énergique réponse au sujet de la note de Wordsworth dans la deuxième version des Lyrical Ballads), Amédée Pichot (sa critique du poème, qui est un éloge mêlé de réserves) et enfin Coleridge lui-même (il consigne et réfute une objection qui portait sur la conclusion morale de son poème). Dans les dernières pages de l’introduction, Larbaud évoque les autres traductions françaises et la question du titre, qui, comme le laisse deviner le passage de « Complainte » à « Chanson », fait l’objet d’une véritable étude de sa part. Le mot « Ballade », adopté par les deux anglicistes Émile Legouis et Joseph Aynard, semble lui convenir mieux que « Chanson »; cependant, il préfère conserver le titre du premier traducteur français Auguste Barbier « sous lequel, par conséquent, le public français [a] tout d’abord connu le poème de Coleridge » (1911, p. xxvii)[8]. Allison Connell a remarqué que Samuel Butler commente le titre de Coleridge dans ses Note-Books – que Larbaud traduira plus tard – d’une manière qui exprime parfaitement le problème pour un traducteur : « This poem would not have taken so well if it had been called The Old Sailor » (2019, p. 17).

Un dernier aspect du paratexte mérite notre attention : les brèves annotations dans les marges du texte source (v. Figures 1 et 2 ci-dessous). Voici ce qu’en dit Larbaud dans la première notice :

Le poète a eu soin de narrer la légende, en prose, en marges de ses strophes. Cela fait ressembler son oeuvre à quelque vieille rhapsodie qu’un annotateur édite, et c’est bien ce que voulait Coleridge. Les circonstances de l’intrigue sont faites à souhait pour donner les meilleurs prétextes de belle poésie.

1901, p. xvi

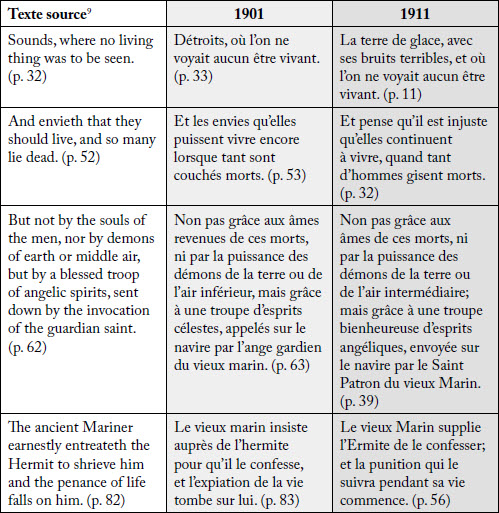

Ces petites gloses figurent aussi dans les deux traductions; il arrive que la seconde version vienne corriger la première, mais en général il s’agit plutôt de retouches qui témoignent de la maturation qui caractérise la deuxième tentative, comme le montrera notre analyse du manuscrit. Les exemples les plus remarquables de remaniements témoignent tous d’une élévation stylistique; en voici quelques-uns (Tableau 1) :

Tableau 1

Remaniements stylistiques[9]

Ces modifications d’ordre stylistique se doublent de modifications qui concernent principalement le vocabulaire; en voici un rapide aperçu pour donner une idée de la plus grande précision lexicale de la deuxième traduction (Tableau 2) :

Tableau 2

Modifications lexicales

Nous soulignons également quelques exemples qui témoignent de la cohérence de ces changements de vocabulaire : ceux relatifs au champ lexical de la corporéité évoluent dans le même sens, on parle de corps et non plus de cadavres et de chair (« cadavre » > « tué »; « en chair et os » > « corporellement » et « cadavres » > « corps »); et encore, plutôt qu’aux voyages, on fait référence à l’errance, au manque de direction (« voyageuse » > « qui suit sa route », « voyageuse » > « errante » et « voyager » > « errer »).

À certaines pages, nous trouvons les gloses originelles divisées en deux parties pour faire mieux adhérer l’explication en prose aux vers en question. Les annotations de la deuxième édition sont également plus agréables graphiquement, les caractères en étant espacés. Enfin, à l’exception d’une coquille (« Bellus » au lieu de « Psellus » pour Michel Psellus de Constantinople), les gloses de la retraduction sont bien plus correctes et raisonnées. Considérons, par exemple, le désir de préserver l’atmosphère enchanteresse du poème au moyen d’une plus grande adhésion au texte source à travers une traduction plus littérale : « the spell begins to break » > « il commence à pouvoir parler » (1901, p. 57) > « le charme commence à se rompre » (1911, p. 34). Tous ces éléments paratextuels témoignent de la maturité atteinte par Larbaud, mais, comme ils ne sont qu’un « prétexte » pour faire ressortir la « belle poésie », il ne semble pas inutile d’observer de plus près comment le traducteur est parvenu à ce stade et comment il travaillait en examinant le manuscrit autographe de la retraduction.

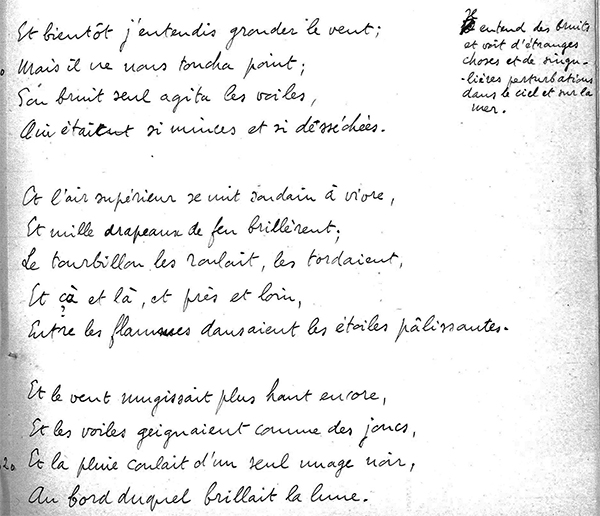

2. La page 61 : unique trace d’une refonte transitoire

La Médiathèque Valery-Larbaud, à Vichy, conserve le manuscrit autographe définitif – identifié par le chiffre romain « L » – remis à l’imprimeur pour l’édition de 1911 : il consiste en 85 feuilles parmi lesquelles est insérée une page, numéro 61, de la première édition remaniée. Le gros du travail s’est donc fait à même les pages d’un exemplaire de l’édition de 1901. La page 61 est la seule qui ait été conservée du travail de retraduction proprement dit : c’est un brouillon qui contient les indécisions et les transformations du traducteur (Figure 1), tandis que le manuscrit « L » contient une version mise au propre (v. Figures 3 et 4 ci-dessous).

Figure 1

La complainte du vieux marin, trad. Valery Larbaud (1901), p. 61 – recto (Ms L f. 61).

Grâce aux notes de Larbaud, on comprend aussitôt que la page 61 a été remise à l’imprimeur pour une raison très précise : elle donne au verso des indications sur les gloses marginales et les chiffres numérotant les vers (Figure 2)[10].

Figure 2

La complainte du vieux marin. Trad. Valery Larbaud (1901), p. 61 – verso (Ms L f. 62).

La page 61 constitue donc une étape intermédiaire entre la première édition et le manuscrit autographe de la retraduction, qui contient toutefois des biffures et corrections ultérieures, également intéressantes. Ainsi, par rapport aux vers figurant sur cette page – il s’agit de 22 vers de la 5e partie du poème (v. Annexe) –, nous disposons de trois étapes chronologiquement distinctes à travers lesquelles on peut étudier le travail de Larbaud. Nous examinerons cette vingtaine de vers dans le détail le plus microscopique car c’est en les confrontant avec l’édition Vanier (1901) et le manuscrit autographe (1911) que nous pourrons déduire certains aspects de la pratique traductive de Larbaud : ses incertitudes au niveau des temps verbaux et du lexique, son dérèglement de la rime compensé par un fort souci de l’aspect phonique, ses inversions syntaxiques qui ont pour but une élévation poétique, et enfin sa recherche d’une variété des vers, notamment une alternance de vers courts et longs, sans qu’il y ait une volonté de bouleverser ou de masquer des vers classiques.

Nous procéderons de la manière suivante : pour chaque vers, nous fournirons la version de 1901 et la retraduction de 1911, puis nous les commenterons à la lumière de la comparaison avec l’original anglais, des remaniements de la page 61 et de ceux des pages correspondantes du manuscrit L (pp. 63 et 64; Figures 3 et 4).

Figure 3

« La chanson du vieux marin ». Trad. Valery Larbaud (1911), p. 63 (Ms L f. 63).

Figure 4

« La chanson du vieux marin ». Trad. Valery Larbaud (1911), p. 64 (Ms L f. 64).

Ces deux dernières pages ne contiennent que deux ratures à proprement parler, mais elles présentent des variantes par rapport à la page 61; il s’agit de transformations effectuées au cours de la « phase pré-éditoriale », qui ouvre « à la finition et à la préparation de l’édition », et qui rentrent donc dans le « processus post-rédactionnel » (Henrot Sostero, 2020, p. 26). Ces variantes représentent sans doute des modifications instinctives : elles ne font l’objet d’aucune note et ne viennent pas d’une rédaction ultérieure, qui aurait, dans ce cas, été conservée à la place de la page 61. Des 625 vers que compte le poème au total, la retraduction de 603 est donc pour nous le résultat d’une refonte invisible.

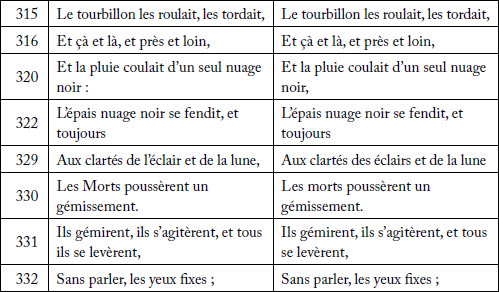

Revenons cependant à ce que nous pouvons observer matériellement, les vers 313 à 334 (Tableau 3)

Tableau 3

Les vers 313 à 334

Nous allons analyser les vers en les classant en trois grands groupes : le premier comprend ceux qui, dans la version de 1911, ne présentent aucune différence par rapport à la version de 1901 – ou, s’il y en a, de très légères; le deuxième groupe inclut les vers dont nous découvrons quelque chose grâce aux biffures et aux corrections de la page 61; dans le dernier s’inscrivent ceux qui, malgré des remaniements visibles à la page 61, contiennent encore des repentirs, mais dont il n’y a aucune trace et nous retrouvons la nouvelle variante directement dans le manuscrit L sans aucune biffure. Comme déjà mentionné, il s’agit probablement de changements instinctifs[11].

2.1 Vers identiques ou presque totalement inchangés (Tableau 4)

Tableau 4

Vers identiques ou presque totalement inchangés

Ces huit vers sont ceux qui subissent le moins de retouches, mais cela ne les rend pas moins significatifs; au contraire, ils nous révèlent certaines richesses déjà présentes chez le jeune traducteur, les prodromes de son activité traductive; autrement dit, ils nous permettent de définir ce que Larbaud, dix ans plus tard, considérera comme une réussite : les aspects stylistiques qu’il choisit de préserver y sont exposés (Tableau 4). Les vers 315 et 316, par exemple, demeurent inchangés car ils compensent la répétition perdue de l’original (« To and fro they were hurried about! /And to and fro, and in and out, »), qui rendait l’agitation éblouissante du tourbillon, au moyen d’un vers allitératif qui insiste sur les consonnes /r/ et /t/ (tourbillon : roulait : tordait) et d’une rime interne et un retour phonique (çà : là : loin).

D’après la transcription de notre tableau, il apparaît que le vers 320 est conservé tel quel, et c’est effectivement le cas; mais, contrairement aux vers précédents qui ne présentent aucune trace de remise en cause, le prédicat de ce vers figurait d’abord au passé simple (« coula »), avant que Larbaud ne revienne sur sa décision et ne le reformule à l’imparfait. Bien qu’il soit, en général tenté d’utiliser le passé simple, par adhésion au texte source (« poured ») et pour obtenir, par la plus grande distance temporelle, l’effet mythique et enchanteur mentionné plus haut, Larbaud hésite – et renonce dans certains cas.

Le vers 322 demeure identique, et fonctionne en effet très bien : c’est un alexandrin qui retrace pleinement le vers anglais composé uniquement de monosyllabes (« The thick black cloud was cleft, and still »); nous verrons plus loin comment la fréquence de quelques alexandrins isolés semble répondre à une intention précise.

Les vers 329 et 330 présentent deux retouches très légères : dans le premier, il n’y a qu’un pluriel qui redimensionne l’éclair, au sens où il n’est plus une seule entité mais devient multiple; dans le second, il n’y a qu’une différence de majuscule[12].

En ce qui concerne les vers 331 et 332, comme le second est identique et simple, on peut se concentrer exclusivement sur le premier : vu que la modification est minime nous l’avons inclus dans le groupe A, mais il pourrait figurer dans le groupe C puisque le troisième « ils » n’est supprimé que dans le manuscrit L; dans la première version le pronom semble presque inapproprié : peut-être Larbaud a-t-il voulu recréer plus fidèlement le parallélisme de l’original, mais, comme on peut s’en passer en français et qu’il alourdit la diction (trois passés simples à la suite), le choix de le supprimer s’avère efficace.

Pour résumer, Larbaud conserve les vers qui fonctionnent sur le plan du timbre et sont en même temps assez brefs (nous reviendrons plus tard sur leur longueur et leur brièveté); il n’est pas gêné par l’intrusion de quelques alexandrins et montre encore quelques incertitudes au niveau des temps verbaux.

2.2 Vers avec des remaniements significatifs révélés à partir de la page 61

Tableau 5

Vers avec des remaniements significatifs à la p. 61

Le vers 317 constitue un excellent témoin de la vaste refonte réalisée par Larbaud (Tableau 5). Il présente à la fois un changement de vocabulaire et une inversion syntaxique. Cette dernière n’est pas dictée par des raisons de rime, jamais explicitement recherchée, mais semble plutôt la conséquence d’une tentative d’élévation lyrique en fin de strophe après un vers très simple comme le 316. La version de 1911 produit un vers plus long que les autres, un peu déstabilisant, ce qui est inévitable étant donné la concision inhérente à l’anglais (« The wan stars danced between »). Il est clair que le souci de parvenir à un vers long n’est pas gênant pour le traducteur si, à partir de « blèmes » [sic] (un monosyllabe, comme « wan »), il parvient à un quadri-syllabe. La page 61 nous laisse supposer qu’à un moment donné Larbaud a opté pour le passé simple, puisqu’il avait supprimé « dansaient », mais ensuite il le réintroduit et supprime la redondance de la clause finale « au milieu d’elles ». Dans le vers suivant, on remarque que le démonstratif « ce », qui voulait compenser le « coming » de l’original (« And the coming wind did roar more loudly »), a été converti en article déterminatif et que « fort » a été remplacé par « haut »; à la page 61 apparaissent deux variantes non retenues dans la mise au net manuscrite : la spécification « qui arrivait », qui aurait allongé le vers de quatre syllabes, et le passé simple « mugit ».

Les vers 321 et 323 sont très proches l’un de l’autre, tant par leur contenu que par leur résultat synthétique. En ce qui concerne le premier, Larbaud a imaginé deux octosyllabes dont la deuxième version est certainement plus réussie, dans la mesure où le possessif anglais est traduit par une proposition relative qui positionne plus correctement « la lune » par rapport au « nuage noir ». Quant au second, le changement est plus subtil mais rend le vers précieux grâce à une homophonie interne (brillait : côté). On apprend de la page 61 que Larbaud avait d’abord ajouté « de lui » à « auprès », mais qu’il a fini par y renoncer.

Le résultat de la deuxième traduction du vers 325 est particulièrement réussi et serré : Larbaud abandonne le pédant et explicatif « sembla », absent de l’original (« The lightning fell with never a jag »), et obtient un effet très satisfaisant en un vers compact, rapide et phonosymbolique : le retour phonique significatif du /a/ (tomba : zigzag) reproduit le fracas direct et inexorable de la foudre.

Le 327e est l’un de ces vers où le passage au passé simple se produit de manière décisive : à la page 61, nous voyons que la correction est le fruit d’une seule biffure et d’un unique ajout supralinéaire (v. Figure 1). Au 328e aussi, Larbaud avait remplacé « navire » par « vaisseau », mais nous ne le voyons qu’à partir de la page 61, car, dans la version de 1911, il décide de l’abréger au profit d’un simple « il », choix très approprié qui respecte la brièveté efficace du vers original anglais (« Yet now the ship moved on! »). Dans la deuxième version du 327e, au contraire de la première tentative, la poéticité, produite par l’ordo artificialis, est évidente bien que ni l’une ni l’autre ne se réfèrent à des modules classiques de la versification française. Une importante inversion syntaxique s’y est produite; on en retrouve une autre au vers 333, le dernier de ce groupe : il y a une véritable réarticulation entre la première solution, qui suit la structure de l’original – c’est-à-dire place la comparaison entre deux virgules à la fin du vers (« It had been strange, even in a dream ») –, et la seconde, qui a une tendance beaucoup plus prosaïque malgré l’alexandrin.

En résumé, les variations sont nombreuses, judicieuses et précises, et montrent l’évolution du goût et du sens poétique de Larbaud; le souci de ne pas trop allonger les vers ne semble pas tarauder le traducteur, qui vise en fait une alternance de vers courts et longs; les inversions syntaxiques ont pour but une élévation poétique; on remarque à nouveau une indécision dans les temps verbaux et un souci de l’aspect phonique.

2.3 Vers présentant des variantes exclusives au manuscrit numéro L

Tableau 6

Variantes exclusives au manuscrit numéro L

Abordons le dernier groupe (Tableau 6), qui révèle une phase de travail ultérieure qui n’a laissé aucune trace tangible à l’exception des 22 vers présentés par la mise au propre de la retraduction dans le manuscrit autographe identifié par le chiffre romain « L » (v. Figures 3 et 4) : autrement dit, ce sont les vers qui présentent des variantes supplémentaires par rapport aux modifications de la page 61, des changements que nous avons identifiés comme instinctifs puisqu’ils semblent dictés par un choix soudain. Le vers 313 reste quasiment identique : on ne relève qu’une inversion, qui ne transforme pas le dodécasyllabe en alexandrin. On n’en trouve pas trace à la page 61 mais seulement dans le manuscrit; il s’agit à l’évidence d’une décision prise en cours de rédaction. Le même mot, « soudain », que nous venons de voir déplacé, est supprimé au vers 314 : dans la première version il avait presque certainement une fonction de cheville, dans le but de créer un alexandrin avec césure après la sixième syllabe, mais il produisait un parallélisme entre les deux premiers vers de la strophe qui n’existe pas dans l’original (« The upper air burst into life! / And a hundred fire-flags sheen ») et que Larbaud supprime de fait sans hésiter dans la deuxième édition. Il ressort de la p. 61 que « Et » et « brillèrent » sont des ajouts faits eux aussi avec conviction (le « Et », notamment, démontre que la suppression d’un hémistiche régulier d’alexandrin est tout à fait normale), tandis que le reste est le résultat d’une révision plus indécise puisque nous observons plusieurs ratures. Initialement, « drapeaux de feu » avait été remplacé par « langues de feu »; puis Larbaud est revenu à « drapeaux de feu », mais ces mots sont à leur tour supprimés au profit de « flammes », qui n’apparaît pas dans la version manuscrite (folio 63) ni dans l’édition de 1911, où nous trouvons « drapeaux de feu » inchangé. Il s’agit probablement d’une modification impromptue que Larbaud a regrettée par la suite, s’étant rendu compte de la répétition avec le vers 317 (« Entre les flammes dansaient les étoiles pâlissantes »), d’ailleurs absente dans le texte source.

Si le vers 319 devient un parfait alexandrin bipartite dans la première version, il contient deux inexactitudes lexicales qui sont corrigées dans la seconde (« sedge » > « roseaux ployés »; « did sigh » > « sifflaient »). Dès la page 61, nous voyons que Larbaud avait d’abord pensé à transformer l’imparfait en passé simple (« sifflèrent »), mais qu’ensuite il a rectifié en ramenant le prédicat à l’imparfait; au moment de le mettre au net, il est ensuite passé au plus correct « geindre ». « Geignaient » garde intact le premier hémistiche de l’alexandrin, mais le second est complètement défait par la fidélité littérale à l’original : c’est une caractéristique propre à Larbaud poète que de réaliser une sorte de critique formelle de l’alexandrin en en dégradant une moitié (v. Evans, 2019, pp. 11-23).

Le 324e est peut-être le plus révélateur de la vingtaine de vers que nous sommes en train d’analyser, en termes de stratification inhérente à toute traduction en général et à celle de Larbaud en particulier. La page 61 nous révèle que la version prévue était « Comme fleuve élancé d’une haute cime »; dans le manuscrit L on trouve « Comme un fleuve répandu d’une haute cime », mais « un fleuve répandu » est barré en faveur de « une eau lancée »[13] – solution qui figure dans l’édition de 1911. Nous constatons donc à nouveau un décalage entre la page 61 et le manuscrit L, une dernière remise en question. Le vers définitif est très proche de l’original (« Like waters shot from some high crag ») : le fleuve, de manière élémentaire, redevient de la simple eau, totalement passive : « lancée » et non pas « élancée » ou « répandue ».

En ce qui concerne le vers 326, il présente un travail d’amenuisement similaire au vers qui le précède et que nous avons déjà examiné plus haut (v. 325 : « La foudre tomba d’un seul grand coup et sembla » > « La foudre tomba sans zigzag ») : Larbaud dépouille le vers de la patine clarificatrice – absente dans l’original « A river steep and wide » – qu’il avait apposée dans la première version, et lui rend ainsi toute sa poéticité nominale. Dès la page 61, nous voyons qu’il est arrivé à ce résultat efficace par étapes : « Comme un fleuve de feu large et profond » > « Comme un fleuve de feu profond et large »; dans le manuscrit, sans trace explicite du repentir, il élimine le « feu » (pur ajout de sa part) et ensuite, par une rature, aiguise davantage l’essentialité du vers en renonçant aussi à l’adverbe de manière. Cela nous amène au dernier des 22 vers, le 334e : sa première version contenait une coquille (« De voir vu ») et Larbaud l’a d’abord corrigé en « D’avoir vu » – on l’apprend par la page 61 – mais il s’est ensuite ravisé et a donné une solution allégée en « De voir » tout simplement. « Dresser » n’est qu’une variante du manuscrit L; il est donc lui aussi le résultat d’un choix sans doute instinctif qui a eu lieu lors de la rédaction du manuscrit pour l’éditeur.

Pour résumer, l’annulation des formes classiques n’est pas toujours recherchée et n’est pas particulièrement évidente dans ces vers; l’incertitude lexicale est la plus considérable : en définitive, les variations les plus remarquables que l’on constate dans « La Chanson du vieux marin » par rapport à « La Complainte » dépendent de la modification de la disposition des mots, un changement qui pourrait sembler peu important mais qui transforme parfois radicalement le rythme de la phrase et sa force expressive. Nous avons déjà suffisamment évoqué l’indécision des temps verbaux, et nous reviendrons plus en détail sur l’alternance entre vers longs et courts. Pour conclure sur ce point, sa tentative est sans doute plus réussie dans la « Chanson » que dans la « Complainte » parce que, en raison de l’approfondissement de sa formation en tant qu’angliciste, il a travaillé plus librement sur la deuxième version et en accordant de plus en plus d’attention à ce qu’il appelle « la pesée des mots » :

Chacun de nous a près de soi, sur sa table ou son bureau, un jeu d’invisibles, d’intellectuelles balances aux plateaux d’argent, au fléau d’or, à l’arbre de platine, à l’aiguille de diamant, capables de marquer des écarts de fractions de milligrammes, capables de peser les impondérables! [...] tout le travail de la Traduction est une pesée de mots. Dans l’un des plateaux nous déposons l’un après l’autre les mots de l’Auteur, et dans l’autre nous essayons tour à tour un nombre indéterminé de mots appartenant à la langue dans laquelle nous traduisons cet Auteur, et nous attendons l’instant où les deux plateaux seront en équilibre.

Larbaud, 1946, pp. 82-83

Il est frustrant de ne pas disposer du reste du travail de retraduction proprement dit. En d’autres termes, il est dommage que n’aient pas été conservées des pages similaires à la page 61, celles de la première édition remaniée qui nous auraient permis de comprendre, en les comparant avec le manuscrit L, quelles solutions relèvent d’une intervention instinctive (ne comportant pas de ratures et de remises en question) et donc de déterminer le caractère « pulsionnel » de certains ajustements (Henrot Sostero, 2020, p. 19). La spécificité du brouillon de traduction de la page 61 nous a fourni de nombreuses données utiles pour l’analyse stylistique. La limite de ce brouillon reste toutefois sa partialité, ce qui nous oblige à interroger d’autres sources d’information complémentaires afin de dresser un portrait complet du travail de retraduction de Larbaud. Après avoir traité le paratexte, nous nous proposons de nous pencher sur l’analyse des deux versions dans leur ensemble.

3. Analyse contrastive des deux versions

Comme nous l’avons déjà observé, il est rare de repérer une suite de trois vers ou plus de la « Chanson » sans aucune variation par rapport à la « Complainte »; au contraire, la « Chanson » donne de nombreux exemples de vers complètement modifiés. L’un des principaux traits distinctifs relevés dans la deuxième édition consiste en une plus grande rigueur dans le choix du vocabulaire, comme nous l’avons vu dans notre analyse. Le Tableau 7 propose un autre aperçu emblématique, tiré cette fois de la première partie du poème:

Tableau 7

Un aperçu lexical emblématique

Certains cas sont effectivement des rectifications d’inexactitudes. On peut en souligner deux en particulier : la première concerne l’expression « glittering eye » qui est presque une épithète, une métonymie du vieux marin car elle en donne immédiatement une image exhaustive. On retrouve l’expression au vers 3 et ensuite au vers 13, que nous avons cité, mais le regard du marin réapparaît à nouveau, comme une obsession, au vers 20 (« the bright-eyed Mariner »). Dans la première version, Larbaud utilisait l’adjectif « brillant » dans les trois occurrences; dans la seconde, il le diversifie une seule fois, au vers 13. « Étincelant » ne contient pas non plus la nuance de « charme » du verbe « to glitter », mais il est certainement moins banalisant et l’image des étincelles qui jaillissent des yeux a quelque chose de bien plus magique. La deuxième inexactitude concerne la traduction du mot « will » au vers 16 : « the Mariner hath his will » > « Le Marin a ce qu’il voulait » (identique dans les deux versions). La version française ne rend pas du tout l’accomplissement du sortilège du marin, c’est-à-dire la privation de volonté dont est victime l’invité du mariage. Nous avons mené ici une analyse à la loupe qui cherche les failles, mais en réalité Larbaud recourt à d’autres moyens pour créer cette atmosphère enchanteresse : nous avons vu la personnification de la Tempête et la retraduction de « wondrous », mais on peut en évoquer d’autres : le rythme chantant obtenu par l’alternance de vers courts et longs, l’emploi du passé simple qui crée une grande distance temporelle, les jeux phoniques en style léonin, avec leur effet chantant, la récurrence de certains alexandrins parfaits qui produisent une élévation lyrique; nous examinerons plus loin et en détail ces aspects formels, mais il est temps d’ouvrir une parenthèse générale sur cet effet hypnotique.

Connell a signalé que le poème de Coleridge a été publié (1798) à l’apogée de la popularité de Franz Anton Mesmer en Grande-Bretagne et sur le continent, de sorte que la question de son effet « mesmérique » reste pertinente (2019, p. 26). Le point essentiel de « The Rime of the Ancient Mariner » est, on vient de le voir, que le narrateur tient sous un charme hypnotique l’invité du mariage et, par procuration, l’auditeur ou le lecteur. C’est précisément cet effet d’hypnotisme que Larbaud souhaiterait obtenir. La notion romantique tardive de la poésie comme équivalent d’une drogue qui permet de s’évader, est le défi essentiel que le poème présente au traducteur. Sans surprise, selon Connell – que nous rejoignons sur ce point –, ni la première ni la deuxième édition ne parviennent à atteindre l’effet de l’original, qui se veut littéralement « spellbinding » (ibid., p. 18)[14]. Examinons cependant les aspects formels sur lesquels Larbaud a travaillé pour améliorer la deuxième version et voyons comment ils contribuent au résultat final.

Il semble que les nombreux remaniements et déplacements de mots permettent au traducteur de se rapprocher du rythme caractéristique de l’original : Larbaud tente d’évoquer l’allure des vers anglais en essayant de faire correspondre un vers long à un autre vers long et un vers court à un autre vers court. « The Rime » se compose principalement de quatrains suivant un schéma de rimes ABCB, dont le premier et le troisième vers comptent huit syllabes, pour six aux deuxième et quatrième. L’alternance de tétramètres et de trimètres, familière aux lecteurs de Coleridge, au grand pouvoir hypnotique, trouve ainsi parfois un écho dans les vers de Larbaud. À plusieurs reprises, cependant, il renonce à cette correspondance au nom de l’exactitude d’une image ou pour produire sur le lecteur une impression semblable à l’original. La recherche de la rime n’est pas du tout poussée ou outrée; il serait impossible de la respecter totalement étant donné la richesse des assonances, consonances et répétitions ainsi que des figures de son et de rythme qui donnent au texte une patine littéraire particulière :

Coleridge, 1901, p. 38The fair breeze blew, the white foam flew;

The furrowfollowed free :

We were the first that ever burst

Into that silent sea.

ibid., p. 39La belle brise soufflait, le brouillard blanc se déchirait,

Notre sillage nous suivait libre;

Nous étions les premiers qui eussent jamais pénétré

Dans cette mer silencieuse.

Coleridge, 1911, p. 18La bonne brise soufflait, la blanche écume volait,

Notre sillage se déroulait librement;

Nous étions les premiers qui fussent entrés

Dans cette mer silencieuse.

Il semble que Larbaud peine à reproduire l’allitération du deuxième vers. Dans sa version, on trouve une forme de « prose rythmée », disposée en strophes, qui respecte l’alternance des vers longs et courts et tente de communiquer l’horreur de l’épopée coleridgienne dans la narration de cette « ordalie cataclysmique » (Connell, 2019, p. 22). Larbaud ne parvient que rarement à restituer l’effet des rimes internes de Coleridge, ces sortes de « jeux léonins »; il est vrai qu’il en crée à d’autres endroits et que des rimes pour l’oreille font écho à l’original, mais elles ne sont pas du tout comparables parce que dans le texte source elles sont plus insistantes.

Nous avons vu qu’en général, pour ce qui concerne les temps verbaux, Larbaud hésite entre l’imparfait et le passé simple, mais en analysant le reste du poème on se rend compte que la substitution du second au premier est assez fréquente. Dans certains cas, les terminaisons du passé simple permettent des retours phoniques qui compensent, en partie, les jeux léonins de Coleridge. Voir par exemple ce quatrain de la première partie (vv. 25-28) :

Coleridge, 1901, p. 30The Sun cameupupon the left,

Out of the seacamehe!

And he shone bright, and on the right

Went down into the sea.

ibid., p. 31Le soleil se levait sur la gauche,

Hors de la mer il se levait!

Et il étincelait, et sur la droite,

Se couchait dans la mer;

Coleridge, 1911, p. 10Le soleil se leva sur la gauche,

Hors de la mer il s’éleva!

Et il rayonna; puis sur la droite

Descendit dans la mer.

On notera également que, dans les deux versions françaises, les signes de ponctuation à l’intérieur des vers sont plus nombreux – variation dictée dans la plupart des cas par le style de notre poète-traducteur. La versification des deux traductions, partiellement évoquée ici, mérite d’être étudiée plus en détail. Après les Romantiques, les Parnassiens avaient, certes, déjà remodelé l’alexandrin, un développement que Larbaud et ses contemporains ont poursuivi de manière plus approfondie, mais il n’est pas surprenant que ce vers classique apparaisse parfois incorporé dans sa traduction de Coleridge, comme le montrent, par exemple, les vers conclusifs de la première partie, qui est presque identique dans les deux versions :

Coleridge, 1901, p. 34Why look’st thou so? » – With my cross-bow

I shot the Albatross.

ibid., p. 35Mais, pourquoi prends-tu cet air-là? » – « Avec mon arbalète

Je tuai l’Albatros. »

Coleridge, 1911, p. 13Mais pourquoi me regardes-tu ainsi? »

« – Avec mon arbalète

Je tuai l’Albatros. »

La différence tient au fait que les hémistiches sont détachés de l’alexandrin. Cet effet précieux allège le vers précédent, qui serait sans cela trop long comme dans la version de 1901. La scission rappelle certaines lignes de textes de théâtre partagées par deux voix, mais ici le vieux marin est le seul meurtrier, qui devra poursuivre sa propre rédemption. Ce qui soulève la question suivante : quel est l’effet de l’insertion de l’alexandrin? Puisqu’il a généralement été considéré comme le vers qui convient à la tragédie, il se peut que Larbaud tente, par le biais d’alexandrins occasionnels, de préserver le ton approprié. Peut-on supposer que l’intention est aussi de produire une impression mesmérique?

Certainly the sheer brilliance of Racine’s performance with alexandrines in his tragedies creates such an admiration on the part of the audience that this quality might indeed be described as « mesmeric » as a means of providing a temporary escape from the everyday world.

Connell, 2019, p. 26

Il peut aussi s’agir d’une façon de déguiser le vers classique. Connell a souligné que si Larbaud semble, à première vue, maîtriser un alexandrin presque digne de Racine – elle cite le vers suivant à titre d’illustration : « C’est elle qui le guide, qu’il soit calme ou farouche » –, un examen plus attentif révèle que ces vers sont en quelque sorte déformés – l’exemple qui précède contient une syllabe excédentaire, vu que le pronom « elle » est suivi d’une consonne. Comme on n’entend que douze syllabes dans le français parlé, il se peut que Larbaud fasse délibérément l’expérience d’un écart avec les règles traditionnelles; ce jeu avec le [e] muet, ce recours à sa magie en tant que « chambre à air » a une origine laforguienne et constitue un élément très fréquent dans l’oeuvre de Barnabooth[15]. Il semble fructueux de s’interroger sur la présence de l’alexandrin, mais ces questions doivent rester ouvertes pour l’instant car il faudrait, pour y répondre, une étude systématique de la versification de l’oeuvre poétique de Larbaud (v. Charbonnier, 2010; Favre, 1989).

Conclusions

Nous avons proposé une lecture génétique des brouillons de la retraduction de « The Rime of the Ancient Mariner », de la page 61 et du manuscrit autographe de la deuxième version. Notre objectif était de montrer les traits saillants de la pratique traductive larbaldienne – notamment le dérèglement de la rime contrebalancé par un fort souci des aspects phoniques, les inversions syntaxiques qui visent à l’élévation poétique et la grande variété des vers employés par le traducteur – et nous avons essayé à plusieurs reprises de les mettre en parallèle avec l’oeuvre poétique de Larbaud afin de comparer son style traductif avec son style poétique. Il resterait à mettre en relation sa pratique traductive avec sa vision de la traduction, mais ce n’est pas un sujet facile à traiter, car, comme l’a déjà souligné Ballard, dans la pensée traductologique de Larbaud « il n’y a pas de construction globalisante […] pas de synthèse ordonnée » (1999, p. 232). Cependant, des extraits de Sous l’invocation de saint Jérôme peuvent apporter des éclaircissements sur ses convictions, à savoir que la traduction est « interprétation personnelle » (Larbaud, 1946, p. 26), « création », « transposition »; elle est un « entraînement à l’écriture » grâce auquel « on se met à l’école d’un autre esprit » (Ballard, 1999, pp. 228-229). Par conséquent, il ne faut pas s’étonner face aux interventions drastiques du traducteur pour ce qui concerne les rimes et les jeux léonins de Coleridge, dans la mesure où ils visent à produire un effet incantatoire analogue. En outre, il est probable que cette expérience a eu un fort impact sur la prédilection de Larbaud pour un système compensatoire de parallélismes phoniques, qui caractérise non seulement sa pratique traductive mais surtout son propre travail de poète. En réalisant la « Chanson », Larbaud s’est rendu compte qu’il avait affaire à un texte non pas immobile mais vivant, et il a tenté d’en respecter les « frémissements », le « flux » de « pensée vivante » (Larbaud, 1946, p. 84). En effet, si sur le plan thématique l’influence du « Vieux marin » sur le « Riche amateur » ne semble pas si marquée – on ne trouve pas dans les poèmes de Barnabooth d’élément surnaturel – on trouve en revanche dans les deux cas une forte dimension dialogique, notamment dans les monologues intérieurs du millionnaire de Campamento.

Il serait utile, à l’avenir, de rechercher d'éventuelles récurrences stylistiques dans la traduction des contextes de conversation et de les mettre en relation avec celles de son oeuvre elle-même que Gabrielle Moix a déjà analysées (1989). Il serait très pertinent aussi de parcourir les brouillons de la refonte de son recueil de 1913, A.O. Barnabooth, Ses Oeuvres complètes, c’est à dire un Conte, ses Poésies et son Journal intime, pour comprendre l’importance de cette composante dialogique (avec ou sans interlocuteur) dans la constitution de l’identité de Larbaud en tant qu’auteur d’une certaine prose rythmée.

En attendant, nous pensons avoir rempli l’objectif du présent article en montrant, grâce à l’analyse de ses brouillons, que la deuxième tentative de traduction de Larbaud lui a permis « de se faire un monde à soi, meilleur et plus vaste […] et de le contempler dans son esprit comme sur un tableau », comme le proclame l’épigraphe tirée d’Archaeologiae philosophicae de Thomas Burnet que Coleridge place en exergue de son poème; une retraduction qui viserait, si l’on peut dire, à révéler les « natures invisibles » qui peuplent l’Univers (Coleridge, 1911, p. 4).

Parties annexes

Annexe

Texte source

« The Rime of the Ancient Mariner » (vv. 313-334)

The upper air burst into life!

And a hundred fire-flags sheen,

To and fro they were hurried about!

And to and fro, and in and out,

The wan stars danced between.

And the coming wind did roar more loud,

And the sails did sigh like sedge;

And the rain poured down from one black cloud,

The Moon was at its edge.

The thick black cloud was cleft, and still

The Moon was at its side:

Like waters shot from some high crag,

The lightning fell with never a jag,

A river steep and wide.

The loud wind never reached the ship,

Yet now the ship moved on!

Beneath the lightning and the Moon

The dead men gave a groan.

They groaned, they stirred, they all uprose,

Nor spake, nor moved their eyes;

It had been strange, even in a dream,

To have seen those dead men rise.

Note biographique

Letizia Imola a étudié les lettres modernes à Sienne et à Paris. Ses recherches portent sur la littérature française, la stylistique et la traduction. Elle a perfectionné ses compétences en matière de traduction littéraire du français grâce à un mastère spécialisé (MATRA, Unisi). Elle a traduit la tragédie Francesca da Rimini de F.M. Crawford (Vallecchi, 2021). Depuis 2019, elle est rédactrice en chef de la revue en ligne de poésie et de poétique Formavera. Ses articles ont été publiés dans des revues telles que Ticontre, Kilig et Sinestesieonline. Elle est actuellement doctorante Aspirante-FNRS (Fonds National de la Recherche Scientifique) à l’Université de Mons (Belgique). Son projet de recherche, sous la direction de Thea Rimini, porte sur la pratique traductive de l’anglais des poètes-traducteurs Paul Claudel, Valery Larbaud, Cesare Pavese et Sergio Solmi.

Notes

-

[1]

Lettre d’Isabelle Larbaud à l’éditeur Léon Vanier datée du 18 février 1901 (Jean-Aubry, 1949, p. 61).

-

[2]

Dédicace manuscrite sur un exemplaire de la deuxième édition.

-

[3]

Il s’agit de trois vers issus du prologue de The Legend of Good Women (vv. 29-30, 32); l’exclusion du vers 31 n’est pas indiquée. En anglais moderne, ils correspondraient à : « And as for me, though my learning’s slight, / In books for to read is my delight, / And to them I give faith and full credence, [c’est le vers manquant] / And in my heart hold them in reverence ». Version moderne fournie par A.S. Kline.

-

[4]

Les Lake Poets étaient un groupe de poètes anglais qui vivaient tous dans le Lake District dans la première moitié du 19e siècle. Ils ont été nommés ainsi par l’Edinburgh Review mais sont considérés comme faisant partie du mouvement romantique. Les trois principales figures de ce que l’on a appelé l’école lakiste sont William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge et Robert Southey.

-

[5]

Le manuscrit XXVIII se compose de quarante-quatre pages manuscrites, dont chacune est divisée en quatre colonnes verticales : les trois premières rassemblent « Dates, Age and Places » tandis que la quatrième contient les principaux événements de la vie de Coleridge.

-

[6]

« J’ai cru nécessaire d’insister sur ces faits, tout en les traitant le plus brièvement possible; car je n’ai pas la prétention d’écrire ici une étude sur Coleridge, mais seulement de bien faire entendre au public l’importance historique de la “Complainte du vieux Marin”. Il me reste donc, pour remplir le dessein que je m’étais proposé, à faire une analyse particulière de ce poème » (Larbaud, 1901, p. XVI). Certains émettent une opinion plus bienveillante; c’est le cas de Jean-Aubry, qui voit dans les pages critiques du traducteur d’à peine vingt ans une honorable démonstration d’érudition et d’impressions personnelles (1949, p. 61).

-

[7]

Larbaud précise qu’il se limitera aux renseignements indispensables, car il existe déjà d’excellents ouvrages de critique tels que La Jeunesse de William Wordsworth. (1770-1798). Étude sur le « Prélude » d’Émile Legouis (Paris, Masson, 1896) et La Vie d’un Poète. Coleridge de Joseph Aynard (Paris, Hachette, 1907).

-

[8]

Autre fait à retenir au sujet du titre final : les toutes premières traductions de Larbaud – versions en prose d’une ballade irlandaise (« Anne de Lochroyan »), une « Chanson du tabac » (1719), une chanson en patois du Northumberland (« Mollee »), un fragment du « May-Pole » (danse) et une complainte écossaise (« Saphia ») – ont paru dans le numéro de janvier de La Plume en 1901, regroupées sous le titre « Ballads and songs ».

-

[9]

Par souci de simplicité, le texte source anglais fourni est la version incluse en regard dans l'édition de 1901. On sait notamment que Larbaud s’est appuyé sur le texte de l’édition de 1817, considérée comme définitive; pour plus de détails, voir la « Bibliographie » rédigée par le traducteur (1901, pp. xxii-xxiv).

-

[10]

En haut de la page se trouve la note suivante : « Voici comment disposer l’ouvrage : à gauche la glose marginale qui est à droite sur mon manuscrit, et à droite les chiffres numérotant les vers » (souligné dans l’original). Juste au-dessus de la glose, sur le côté, Larbaud a écrit : « Cette taille de caractères va bien ». Enfin, il y a deux chiffres « 10 » et « 20 », à côté de ceux qui seraient en fait les vers 344 et 353, simulant effectivement les chiffres correspondant aux vers.

-

[11]

Le texte cité ci-dessus ne reproduit pas la glose en marge : « The bodies of the ship’s crew are inspired, and the ship moves on » (Texte source) > « Les cadavres des matelots se mettent à se mouvoir, et le vaisseau s’avance » (1901) > « Les corps des matelots se mettent à se mouvoir, et le vaisseau s’avance » (1911). On retrouve ici le changement cohérent de vocabulaire que nous avons souligné plus haut.

-

[12]

En général, la deuxième édition est plus soignée dans le traitement de certaines majuscules vraiment significatives : Marin, Lune, Esprit, Tempête, etc.

-

[13]

À un moment donné, le traducteur avait également opté pour « une onde répandue » (v. Figure 4).

-

[14]

C’est le terme que Coleridge lui-même utilise dans les notes marginales de la strophe 4 de la première partie. Le dernier mot de Larbaud lui-même sur sa deuxième traduction est encore un aveu de défaite, que l’on trouve dans une lettre du 12 mars 1912 à Cyprien Godebski : « Malheureusement il n’est pas possible qu’une traduction fasse justice à ce chef-d’oeuvre, et la mienne n’est pas bonne non plus. Qu’elle puisse donner envie de lire l’original... » (cité par Jean-Aubry, 1949, pp. 193-194).

-

[15]

De l’effet « chambre à air » du « e » caduc en parle Jacques Réda dans « Le Gran Muet », dans Celle qui vient à pas légers, Montpellier, Fata Morgana, 1985. Concernant l’usage qu’en fait Larbaud, v. Murat (2008, pp. 215-234).

Bibliographie

- Ballard, Michel (1999). « Valery Larbaud, traducteur zélé, théoricien dilettante », in Jean Delisle, dir., Portraits de traducteurs. Arras, Artois Presses Université, pp. 207-235. Disponible à : books.openedition.org/apu/6276 [consulté le 9 novembre 2023].

- Charbonnier, Gil (2010). « “Et ces îles grecques qui flottent sur la mer...” : Critique de l’alexandrin dans Les Poésies de A.O. Barnabooth », in Françoise Lioure, dir., Valery Larbaud, écrivain critique. Tome 2. « Cahiers Valery Larbaud », 46, Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise-Pascal, pp. 35-56.

- Coleridge, Samuel Taylor (1901). La complainte du vieux marin. Trad. Valery Larbaud. Paris, Léon Vanier.

- Coleridge, Samuel Taylor (1911). La chanson du vieux marin. Trad. Valery Larbaud. Paris, Victor Beaumont.

- Connell, Allison (2019). The Translations of Valery Larbaud : A Model of Literary Exploration. Woodstock, New Brunswick, Chapel Street Editions.

- Evans, David Elwyn (2019). « Rhythm across Borders: Free Verse between Cosmopolitanism and Statelessness in Valery Larbaud’s Les Poésies de A.O. Barnabooth. » Modern Languages Open, 1, 8, pp. 1-16. Disponible à : http://doi.org/10.3828/mlo.v0i0.218 [consulté le 9 novembre 2023].

- Favre, Yves-Alain (1975). « Nuances et rythmes dans la poésie de Larbaud ». Discours, textes consacrés à Valery Larbaud, discussions : Colloque Valery Larbaud, tenu à Vichy du 17 au 20 juillet 1972. Paris, Nizet, pp. 205-217.

- Hartmann, Esa et Patrick Hersant, dirs. (2019). Au miroir de la traduction : avant-texte, intratexte, paratexte. Paris, Éditions des archives contemporaines.

- Henrot Sostero, Geneviève, dir. (2020). Archéologie(s) de la traduction. Paris, Classiques Garnier.

- Jean-Aubry, Georges (1949). Valery Larbaud : Sa vie et son oeuvre d’après des documents inédits : La jeunesse (1881-1920). Monaco, Éditions du Rocher.

- Larbaud, Valery (1908). Poèmes par un riche amateur, ou Oeuvres françaises de M. Barnabooth. Paris, A. Messein.

- Larbaud, Valery (1913). A.O. Barnabooth, ses oeuvres complètes, c’est-à-dire : un conte, ses poésies et son journal intime. Paris, Éditions de la Nouvelle Revue Française.

- Larbaud, Valery (1936). Ce vice impuni, la lecture : Domaine anglais. Paris, Éditions Gallimard.

- Larbaud, Valery (1946). Sous l’invocation de saint Jérôme. Paris, Éditions Gallimard.

- Milligan, Vincent (1954). Valery Larbaud, Anglicist. New York, Columbia University Press.

- Moix, Gabrielle (1989). Valery Larbaud et l’évolution des formes littéraires. Berne et Paris, Peter Lang.

- Murat, Michel (2008). Le vers libre, Paris, Champion.

- Rouxell, Nicolas (1998). Poèmes par un riche amateur et A.O. Barnabooth : Une lecture comparative des éditions de 1908 et de 1913. Mémoire de Maîtrise, Université Sorbonne Nouvelle-Paris III. Inédit.

- Zoppi, Maria Luisa (1969). Valery Larbaud traduttore dall’inglese [Valery Larbaud, Translator from English]. Bologne, Zanichelli.

Liste des figures

Figure 1

Figure 2

Figure 3

Figure 4

Liste des tableaux

Tableau 1

Remaniements stylistiques[9]

Tableau 2

Modifications lexicales

Tableau 3

Les vers 313 à 334

Tableau 4

Vers identiques ou presque totalement inchangés

Tableau 5

Vers avec des remaniements significatifs à la p. 61

Tableau 6

Variantes exclusives au manuscrit numéro L

Tableau 7

Un aperçu lexical emblématique