Résumés

Résumé

Où se situe la frontière entre communication et création ? Le terme de « création », qui tend aujourd’hui à se substituer à celui d’oeuvre, est employé par le monde médiatique lui-même pour qualifier les fictions diffusées en ligne. Les questions de poétique des oeuvres sont donc toujours d’actualité pour décrire les différents régimes de la mimésis mais demandent à être articulées aux questions médiales et intermédiales contemporaines. Cet article distingue quatre régimes de création au sein du processus de représentation : représentationnel, fictionnel, figural et performatif. Il les compare terme à terme à partir de leurs modalités de production, de réception et d’évaluation dans un tableau de fonctions qu’il commente succinctement une à une. Certaines de ces fonctions sont inscrites dans la tradition critique, d’autres sont des propositions. Prenant aussi bien ses exemples dans la littérature que dans les arts, cet article essaye de comprendre ensuite le rôle joué par les innovations médiales ou intermédiales dans l’élaboration de ces différents régimes.

Abstract

Where is the boundary between communication and creation? The term “creation”, which today tends to replace the term “work”, is used in the world of media itself to describe fiction disseminated on line. Thus, questions regarding the poetics of works are always relevant for describing the different regimes of mimesis, however they need to be articulated for contemporary medial and intermedial issues. This article distinguishes four regimes of creation within the process of representation: representational, fictional, figurative and performative. It compares them term by term based on their modalities of production, reception and evaluation in a table of functions providing a brief comment on each one. Some of these functions fall within the critical tradition, while others are proposed for debate. Drawing its examples from both literature and the arts, this article then attempts to understand the role played by medial or intermedial innovations in the development of these different regimes.

Corps de l’article

Entre les études intermédiales, nourries de notions venues de la communication, et la théorie littéraire, dominée par des questions de poétique des textes, s’est développé au fil des années un espace de recherche mixte : celui d’études qu’on pourrait appeler « média-littéraires » ou « média-artistiques », en élargissant la question aux relations entre littérature, médias et arts. Moins homogènes que les études intermédiales au sens strict, qui vont de médias à médias, les recherches média-littéraires vont d’oeuvres à médias et présupposent ainsi une césure entre le processus de la création et celui de la communication sociale. Parfois perçue comme sacralisante ou tributaire d’une conception autotélique de l’oeuvre (réductrice et normative), une telle césure structure en réalité le monde des médias lui-même. En France tout du moins, les plateformes vouées à la diffusion de films et de séries parlent aujourd’hui de « création » quand elles les ont financés et y associent leur label : « une création Netflix » ou « une création Canal + » par exemple. La création s’y affiche comme un genre éditorial à part entière, doté de règles propres, par opposition aux usages purement informationnels des médias.

On peut être tenté d’opposer dès lors médias d’information et médias de création, mais la distinction ne tient que si on la fonde sur les usages : au niveau technique, l’appareil médiatique (une plateforme numérique par exemple) peut aussi bien informer que promouvoir des oeuvres. La notion de création quant à elle réintroduit des questions traditionnelles de poétique et d’esthétique ; simplement, au lieu de traiter ces questions isolément, les études média-littéraires sont amenées à comprendre comment le contexte médiatique des productions artistiques en conditionne ou non les choix thématiques et formels. Le rapport peut se faire à grande échelle (liens entre presse et littérature à une époque donnée) ou à petite échelle (croisement de telle pratique sociale, comme la photo de famille, avec telle oeuvre qui s’en empare).

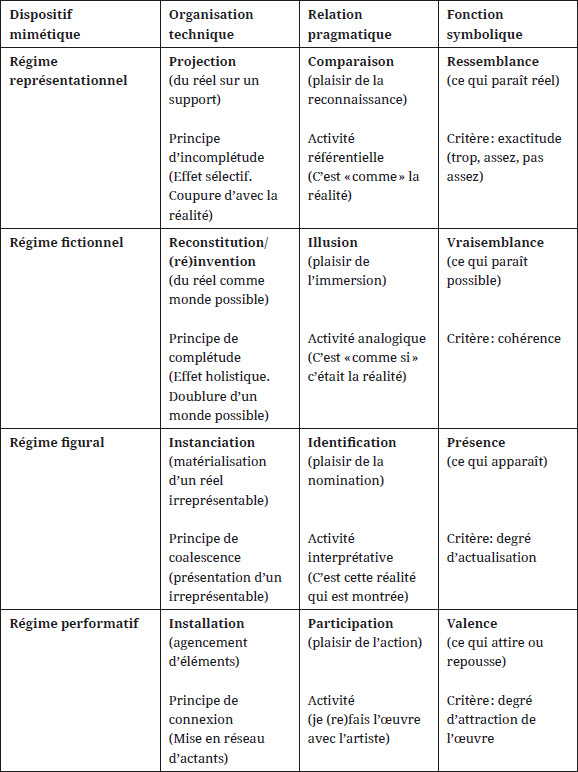

D’un point de vue théorique, comment multiplier les points de contact ou de différenciation entre information et création ? On ne peut y parvenir que si l’on décompose la notion de création elle-même. Parmi les concepts sémantiquement rattachés à cette idée, nous retiendrons ici représentation, fiction, figuration et performance (on s’en tiendra aux arts relevant de la mimésis) et les rassemblerons dans le tableau qui figure à la fin de cet article[1]. Comme il ne s’agit pas d’objets mais de processus, on y parlera plutôt de régimes représentationnel, fictionnel, figural et performatif, en tentant de les comparer entre eux. En isolant ces régimes, le tableau proposé leur suppose une logique propre, mais en les superposant verticalement, il suggère aussi qu’ils cohabitent généralement dans la même oeuvre, tantôt de manière complémentaire (une fiction peut-elle se passer de représentation ?), tantôt en rivalisant les uns contre les autres[2].

Sur l’axe horizontal du même tableau, ces différents régimes mimétiques seront passés au crible de la notion de « dispositif », à l’aide des trois paramètres qui nous paraissent constitutifs de cette dernière : les moyens techniques que chacun de ces régimes mobilise, les relations pragmatiques qu’il suscite avec le public, enfin, du point de vue symbolique, les valeurs et concepts qui le régissent et à partir desquels le public juge de sa réussite ou de son échec. Une telle grille de lecture vise à rendre les produits de la création homogènes à ceux de la communication en général, puisque tout média se laisse lui aussi décrire à partir de ces trois dimensions : il mobilise des moyens techniques agencés pour réguler des interactions humaines (avec le public), tout en véhiculant un message constitué de valeurs (sémantiques, politiques, esthétiques, etc.), autrement dit du symbolique. Ainsi, une fois considérée comme un dispositif de création, l’oeuvre peut être comparée terme à terme avec les dispositifs informationnels qu’elle côtoie au sein des médias en général, qu’elle en partage certaines propriétés ou au contraire s’en distingue. Au croisement des deux axes ainsi définis (régimes et dispositif), une douzaine de notions apparaissent, que nous ne pourrons évoquer que succinctement dans cet article, mais qu’il nous semble intéressant de mettre en rapport entre elles pour mieux les rattacher ensuite aux questions média-littéraires qui intéressent la critique actuelle.

Représentation

Techniquement, la représentation est une projection[3] de la réalité sur un support, avec toutes les réductions qui s’ensuivent quant au sujet représenté : la troisième dimension et la couleur dans un dessin ou une photo en noir et blanc par exemple. Le motif projectif s’invite plus discrètement en littérature, mais l’idée que l’écrivain jette ses idées sur le papier, et, à travers elles, toute une réalité mentale est fréquente. « [J]’ai besoin que d’obscures choses se soient formées avec assez de précision, dans ma tête, réclamant alors ma main et désirant avec une force têtue paraître à la lumière[4] », écrit par exemple Robbe-Grillet au début d’Angélique ou l’enchantement (1987). D’un point de vue média-artistique, on soulignera ici le succès du motif projectif en esthétique comme en critique littéraire[5] : de même que les années 1970-1980 voyaient, dans la littérature et l’image, le résultat d’une écriture (paradigme alors dominant), l’origine projective de la mimésis, en amont de toute trace écrite, est valorisée depuis les années 2000, parce qu’elle permet d’intégrer la photo et le cinéma au processus ; que l’enregistrement du flux photonique par les films ou les capteurs ne soit pas manuel mais automatique ne pose plus problème à partir du moment où c’est la projection qui compte. En remontant de la graphè (« écriture » et « peinture », en grec) à la projection, la spécificité originaire de la mimésis a glissé d’un modèle exclusivement scripturaire à un modèle plus multimédial. La légende de l’origine de la peinture par Pline l’Ancien est devenue le texte de référence de ce changement de paradigme, puisque c’est à partir d’une projection initiale, celle de l’ombre de son amant sur un mur, que la fille du potier Dibutades invente la première production graphique.

Du point de vue pragmatique, quelle opération la représentation demande-t-elle à son public ? Dans De l’imitation (1823), Quatremère de Quincy répond : la comparaison. Toute représentation sollicite un va-et-vient entre l’oeuvre et la réalité qu’elle représente (ou l’image mentale qu’on s’en fait) et en tire du plaisir : « Puisque l’âme trouve du plaisir à l’imitation, c’est une preuve qu’elle se plait à faire des comparaisons[6] », écrit ce grand défenseur du néo-classicisme qui valorise par ailleurs les conventions au nom du nécessaire écart que l’acte comparatif exige entre l’oeuvre et son modèle. De fait, en se donnant pour la réalité même, un trompe-l’oeil bloque le va-et-vient comparatif entre la représentation et son objet (ou son équivalent mental) et nous donne parfois le sentiment désagréable d’être enfermés dans l’image. Il devient un cas limite de la représentation, comme le sont les produits des casques de réalité virtuelle où l’image est un milieu à traverser – un environnement – plutôt qu’une image. On voit ici ce qui sépare l’usage créatif des médias de leur usage informationnel : quand elle accompagne un message d’information, la représentation des lieux ou des faits sur lesquels on nous informe ne s’autonomise pas ; elle ne prétend pas projeter la réalité d’un espace dans un autre, mais la prolonger en la transmettant à distance. En s’intitulant Le Siècle, Le Monde, L’Univers ou Le Matin de Paris, la presse s’inscrit volontairement dans la même trame d’espace-temps que les événements qu’elle relate et fait tout pour effacer la césure qui l’en sépare pourtant en tant que production sémiotique. À contrario, lorsqu’à la télévision, à l’occasion d’un procès, un dessin remplace une photo ou une vidéo, comme c’est le cas en France, la coupure que réinstaure l’image graphique au sein du journal nous surprend et nous gêne : la re-présentation semble ralentir la transmission de l’information et confondre les genres ; spontanément, on attend du journal des données visuelles, non des images montrées comme telles.

Du point de vue symbolique enfin, en régime représentationnel, le jugement du public porte sur la ressemblance. Elle est le contrat qui enclenche chez lui la comparaison entre la représentation et son référent ou l’idée qu’il s’en fait. En vertu de ce contrat, implicite ou explicite, on rapporte le récit ou l’image à la réalité, quelles que soient les transformations qu’elle a subies au passage d’une part, la connaissance effective qu’on a d’elle d’autre part. C’est même la fonction de ce contrat de confiance de nous faire prendre pour réel ce que nous n’avons pas les moyens de vérifier par nous-mêmes.

La pierre de touche de la ressemblance est l’exactitude, qui sera jugée suffisante, excessive ou insuffisante selon les cas. On se souvient que Zola rompt avec les impressionnistes, parce qu’ils n’achevaient pas suffisamment leurs toiles à ses yeux et qu’à l’inverse, les critiques adressées à la photographie au xixe siècle portent constamment sur l’excès d’exactitude des images et leur incapacité à sacrifier les détails. Ces débats paraissent anciens, mais l’exactitude est en réalité au coeur de toutes les innovations médiatiques contemporaines utilisant le numérique : les arts et la littérature sont plus que jamais confrontés à cette industrie de la ressemblance qui génère des milliards avec toutes les ambiguïtés qu’on sait, puisqu’une forme d’hyperréalisme résulte désormais des performances de nos logiciels et de nos écrans. En littérature, l’exofiction et l’uchronie, ces mondes parallèles à la réalité, jouent particulièrement sur la ressemblance et l’exactitude : le contre-récit que le romancier ou le cinéaste oppose aux faits qu’il manipule suppose une reproduction exacte du contexte historique qui lui sert de source ; à partir du moment où l’enjeu repose sur l’écart entre ce que le public sait des faits relatés et le traitement alternatif qu’en propose l’auteur·e, ressemblance et fiction y sont dans un rapport d’interdépendance et d’équilibre inédit[7]. Ce rapport est semblable à celui qu’instaure le numérique en donnant le même degré de réalité aux objets captés qu’à leur retouche.

Fiction

De par son étymologie, la fiction, second régime qu’on voudrait considérer ici, se donne techniquement comme fabrication (fingere : modeler, manipuler), mais contrairement au régime représentationnel, qui se définit prioritairement par une coupure matérielle entre la réalité et son espace de projection, le régime fictionnel repose d’abord sur une coupure de type conventionnel, c’est-à-dire symbolique : son autonomie résulte d’une étiquette initiale, par exemple un nom de genre. C’est le mot « roman » sur la couverture du livre ou « thriller » dans la fiche technique du film. On l’a vu, dans le régime représentationnel aussi, le niveau symbolique compte, mais alors que le contrat de ressemblance, plus éthique que conventionnel, nous ramène au niveau technique de la mise en oeuvre, puisque de la projection dépend le lien référentiel de l’oeuvre à la réalité représentée, avec la fiction, la convention imposée par le genre valorise prioritairement la dimension symbolique du dispositif de création ainsi que sa part d’invention humaine, inhérente à toute convention. Même dans nos discours les plus ordinaires, la fiction dispose de marqueurs forts, comme le fameux « comme si », souvent évoqué par les théoriciens de la notion. Sans ce marqueur, l’énoncé relève du mensonge ou de la manipulation (comme le storytelling), autant de fictions hors contrat dont peut jouer le communicant ou l’artiste mais qui, justement parce qu’elles tirent leur pouvoir de leur dissimulation et se nient comme fictions, n’en révèlent que mieux le fonctionnement ordinaire de ce régime.

Ainsi, parce qu’il est fondé sur une convention, le fictionnel n’instaure pas une relation projective entre la réalité et son espace propre, mais une relation analogique : de part et d’autre de la coupure instaurée par le genre affiché, l’oeuvre offre des équivalents à la réalité sans prétendre en émaner. Ce processus, qu’on apparente généralement à celui de la simulation[8], reconstitue la réalité non en tant que telle, mais à partir de catégories qualitatives (densité, mutabilité, complétude) ainsi que de ses lois (ses modes d’organisation, comme les règles de bienséance qui régulent les relations sociales aux xviie et xviiie siècles). Alors que les projections et transferts du régime représentationnel gardent un lien métonymique avec les phénomènes matériels ou mentaux dont ils sont issus, l’analogie fictionnelle entretient un lien plus distancié à la réalité. Au plan matériel, le travail projectif propre à la représentation demeure, mais n’est plus définitoire du régime : il n’en est qu’un moyen, au service de la relation analogique. À l’inverse, si une représentation non fictionnelle utilise aussi l’analogie en proposant des équivalents aux qualités et aux structures du monde extérieur, celle-ci est au service d’une relation d’identité avec le référent, condition de la ressemblance, non d’une (ré)invention. Quant à la part d’invention proprement dite, inhérente à la fiction, elle consiste pour l’auteur à transformer en variables les qualités et lois empruntées au réel afin d’imaginer, à partir des variations qu’il en tire, de nouvelles réalités, parfois très différentes des nôtres : nouveaux usages des lois physiques en science-fiction, autres lois politiques et sociales dans les utopies ou uchronies, etc.

Tandis qu’en régime représentationnel le public jouit de l’incomplétude des textes et des images, condition de la comparaison avec leur référent, en régime fictionnel, le public jouit de l’effet de complétude qu’engendre la nature conventionnelle de la fiction : se donnant d’emblée comme artefact, celle-ci bénéficie par rapport à la réalité d’une autonomie qui assure sa clôture. C’est pourquoi la critique contemporaine ne parle plus de réalité mais de monde pour évoquer ses contenus. Par ailleurs, à partir du moment où les contenus fictionnels imitent la réalité à partir de catégories qualitatives et de principes, et non à partir de données traitées comme des faits, le métaniveau que ces qualités et principes constituent par rapport à de simples données fait primer la totalité sur le détail (comme il fait primer le possible sur l’existant). Une simple scène, qu’on peut ramener à une interaction entre actants en termes d’organisation, suffit à ce que la magie opère : le public y adhère parce qu’il y reconnaît une forme de la vie sociale et se sent invité à participer pleinement à celle-ci en tant que forme. Médiateur de l’interaction, il participe à sa clôture et la vit elle aussi comme une totalité. C’est pourquoi le monde simulé par la fiction peut être fragmentaire sans cesser d’être senti comme « monde » ; naissant de configurations engageantes, l’effet holistique tient parfois à peu de choses ; un simple incipit peut faire monde à nos yeux.

Le travail de reconstitution du monde par la fiction exploite volontiers les ressources de l’intermédialité. À grande échelle, le phénomène de « convergence » repéré par Henry Jenkins favorise dans son processus médiatique même la simulation de la réalité[9] : les « narrations transmédiatiques », qui font évoluer l’histoire à travers de multiples supports (le jeu vidéo offrant des suites au film par exemple), donnent à l’univers imaginaire qu’elles inventent la mutabilité et l’inachèvement du monde de la vie ; médiatiquement, héros et héroïnes vivent parmi nous. On peut rappeler que la mythologie a connu la même expansion transmédiatique du xve au xviiie siècle et en a tiré la même force d’existence : en s’invitant partout (livres, tableaux, bâtiments, jardins, etc.), son univers aussi a pris dans son déploiement même les dimensions et la densité d’un monde, capable de se superposer à celui des contemporains. L’hybridation des médias, quant à elle, peut augmenter à son tour les capacités de simulation de l’oeuvre prise individuellement : dans Les caractères, La Bruyère souhaite contre Lully le retour de la « machine » à l’opéra (vols de divinités, chars, etc.), parce qu’elle « augmente et embellit la fiction[10] », et l’on sait la fascination qu’exercent, à la fin du xixe siècle, ces pratiques très multimodales que sont l’opéra ou le cinéma muet, promesses d’un « art total » qui pousserait l’illusion jusqu’à abolir les frontières entre l’art et la vie.

De fait, le régime fictionnel ne sollicite pas de son public un travail de comparaison, mais lui demande de céder à cette illusion qui est toujours associée aux théories de la fiction. Simplement, comme la fiction est fondée sur une convention, l’illusion qui en découle épouse la dualité intrinsèque à celle-ci : de même que certaines conventions instituent de nouvelles formes de réalité sans qu’on oublie leur origine conventionnelle, l’illusion produite par la fiction se sait illusion et fonctionne selon un processus que Jean-Marie Schaeffer appelle « feintise ludique partagée[11] » et Françoise Lavocat, « mise en jeu des croyances[12] ». Convention et illusion opèrent en miroir, à partir d’un même détachement volontaire de l’artiste et de son public à l’égard de l’existant. Or, prise en tant que telle, l’illusion est aussi un motif-carrefour des études média-littéraires, car mettre en scène des publics absorbés dans la lecture, la contemplation d’images ou l’écoute permet aux auteurs d’explorer le pouvoir d’immersion des médias concurrents. Dans le « Pouvoir des fables » de La Fontaine, c’est un orateur d’Athènes qui récupère l’attention dispersée de son public en amorçant la fiction de Cybèle et de ses compagnons de voyage, non un homme de l’écrit. À travers l’éloge rhétorique de la fable, qui a eu « l’honneur » de servir la performance de l’orateur (« Un trait de fable en eut l’honneur[13] »), La Fontaine compare aussi le pouvoir immersif de deux systèmes de communication différents : le discours oratoire propre aux régimes démocratiques d’une part, qu’il qualifie au passage de « tyrannique[14] » et dont il montre l’impuissance, et les plaisirs plus doux et plus captivants offerts par la littérature de cour d’autre part, comme la fable. Quant aux romanciers et aux cinéastes, ils multiplient les scènes de spectateurs penchés sur des écrans : télévision, ordinateurs, téléphones, etc.

Du point de vue symbolique enfin, de même qu’en régime représentationnel le jugement du public porte sur la ressemblance, on sait qu’en régime fictionnel il porte sur la vraisemblance de la fiction proposée : « comme la verité est l’ame de l’histoire, la vraisemblance est l’ame de la poësie[15] », écrit l’abbé Dubos en reprenant la Poétique d’Aristote (la poésie comprend ici le théâtre). La ressemblance porte sur la réalité, la vraisemblance sur ses conditions de possibilité, autrement dit sur les règles et qualités à partir desquelles une telle réalité est reconstituée et sur lesquelles se fonde l’adhésion du public à ce qu’on lui montre ou raconte. À chaque instant, l’inventeur de fictions se demande si le public va y croire ; le rapport qu’il entretient à la réalité qu’il (ré)invente est médiatisé par les conditions du « vrai » selon son époque. L’homme qui représente cherche à faire « comme » la réalité ; l’homme de fiction cherche à faire « comme si » ce qu’il montrait était la réalité ; sa relation au monde qu’il crée est de nature conditionnelle avant que d’être comparative, parce qu’elle dépend d’une part de son arbitraire, d’autre part de l’accord des esprits sur les lois qu’il prête à ce monde. Même si de telles lois s’éloignent de notre réalité, quelque chose, dans leur fonctionnement, doit nous paraître possible. Ainsi, tandis que la part représentationnelle de l’oeuvre est jugée en termes d’exactitude, depuis Aristote, sa part fictionnelle est généralement jugée en termes de cohérence – la cohérence est l’exactitude des règles. Outre l’adéquation de la fiction à un certain ordre des choses (ou supposé tel), sa cohérence interne est requise (cohérence du récit par exemple) ainsi que sa conformité aux règles du genre (dans une fable, il est normal que les animaux parlent) –, ceci même si d’autres phénomènes rendent les écarts acceptables par rapport à un tel critère, comme toutes les fois qu’on désire croire à une histoire, parce qu’elle satisfait notre imaginaire. Même affaibli par nos fantasmes et nos croyances, le critère de cohérence continue cependant d’agir, en particulier dans les fictions transmédiatiques qu’on évoquait plus haut, puisque les prolongements donnés à une histoire sur d’autres supports ne doivent pas en contredire le noyau narratif principal ni se contredire entre eux ni bloquer d’autres développements possibles[16].

Figuration

À côté de représentation et fiction, un troisième terme revient souvent dans les textes d’esthétique, la figuration, qui constitue un troisième régime susceptible d’entrer dans le dispositif de création mimétique, y compris dans un contexte intermédial. Figurer implique en effet l’idée de création, mais en mettant l’accent sur le geste de l’artiste autant que sur son rapport à la réalité. Le caractère réflexif de la notion ne résulte pas nécessairement d’un maniérisme ou d’un formalisme, mais du caractère problématique de l’objet à figurer : alors que la représentation renvoie à son référent de manière exogène et à la fiction de manière plus endogène[17] en le reconstituant analogiquement, la figuration ne le livre qu’à travers sa propre manifestation ; le signe et l’objet y sont consubstantiels et partagent le même niveau d’expression ainsi que d’exposition. À propos de Degas, Paul Valéry traduit bien la dualité de la figure, à la fois signe et objet, indissolublement :

Un désir passionné de la ligne unique qui détermine une figure, mais cette figure trouvée dans la vie, dans la rue, à l’Opéra, chez la modiste et même en d’autres lieux ; mais encore, figure surprise dans son pli le plus spécial, à tel instant, jamais sans action, toujours expressive, me résument, tant bien que mal, Degas[18].

Avec la figuration, la « ligne […] détermine la figure », mais celle-ci – un visage en l’occurrence – n’est pas inventée (fictive) puisqu’elle doit être « trouvée dans la vie, dans la rue, à l’Opéra », c’est-à-dire « surprise […] dans son pli le plus spécial ». Ainsi la figuration retrouve la réalité, mais à un autre niveau que la représentation : à la projection de la réalité sur un support, propre au régime représentationnel, succède désormais une opération d’un genre différent, l’extraction par l’oeuvre de ce qui, dans la réalité, reste caché « dans son pli », ainsi que la matérialisation de cet irreprésentable – ici arraché à « l’instant » à travers une « ligne » longuement travaillée par le peintre.

Un terme nous paraît pouvoir résumer le double travail d’extraction et de matérialisation opéré par la figure sur la réalité : celui d’instanciation[19]. Une instance est à la fois une chose abstraite et qui existe. Dans ce contexte, l’instanciation consiste à rendre concrète et singulière une telle abstraction. À travers le régime figural, l’oeuvre particularise cette instance sans lui faire perdre sa généralité pour autant.

Quelles sont les instances que le régime figural se fait fort de saisir et de révéler ? Tous les objets trop complexes, généraux ou abstraits pour être représentés mais qu’une figure actualise : les lignes que le peintre figuratif ou le descripteur tire des volumes de la nature, une idée abstraite, des mécanismes psychologiques et sociaux complexes, l’énergie dans les choses ou dans l’artiste, comme celle qu’extraient les figures colorées et giratoires des Delaunay et qu’Apollinaire rapporte au mouvement de la vie. Il les qualifie de « peinture pure[20] », dans le cadre d’un cubisme qu’il nomme par ailleurs « orphique » – belle image d’extraction. Le lien entre la figure et son objet n’est chaque fois ni d’incomplétude ni de complétude mais de coalescence.

D’un point de vue pragmatique, le régime figural n’appelle du public ni comparaison ni illusion mais l’identification de l’objet figuré, autrement dit un travail intellectuel d’interprétation. Parce que dans ce cas le référent n’existe qu’à travers la figure qui nous l’offre, se pose la question du repérage de celle-ci dans l’oeuvre ainsi que de sa nomination. À quelle idée correspond la torche brandie par la Liberté ? Toute allégorie appelle un travail d’identification des instances auxquelles elle renvoie. Le même travail heuristique peut s’opérer sur un récit s’il a une ambition figurale : dans ce cas, les grandes scènes narrées renvoient indirectement à une réalité incompréhensible[21] autour de laquelle la narration tourne. À travers les avanies de Félicité, l’héroïne d’Un coeur simple, Flaubert interroge la présence du mal dans la société et tente de lui donner figure ; trop divers dans ses manifestations, le mal ne se laisse pas représenter ou simuler directement. Dans cet exemple, le processus d’instanciation ne conduit pas à une forme, mais à une collection d’indices congruents rendant sensible une réalité sous-jacente. Ainsi, dans les récits à vocation figurale, chaque scène a deux objets : son thème apparent, qui fait avancer le récit, et son thème « profond », ici le mal, qui échappe à toute représentation directe, mais dont chaque scène du conte offre une image partielle.

D’un point de vue symbolique enfin, le critère à l’aide duquel on évalue et apprécie le figural dans l’oeuvre n’est ni la ressemblance (pas de référent stable), ni la vraisemblance (une collection d’indices ne construit aucune règle), mais la présence même de l’instance figurée. Sous la Révolution, une ferveur quasi religieuse accompagnait les allégories de la Liberté, de la Vérité, de l’Égalité, ou de la Fraternité ; pendant quelques années, la figure est parvenue à faire exister ces entités pourtant très abstraites. Plus récemment, certains auteurs ont joué le régime figural contre la représentation, qu’il s’agisse du philosophe Jean-François Lyotard, à qui l’on doit cette notion en philosophie pour désigner le trajet sous-jacent du désir dans l’oeuvre[22], ou d’un écrivain comme Yves Bonnefoy, dont la poésie travaille à contourner la mimésis pour saisir la « présence » énigmatique des choses.

En quoi les médias jouent-ils un rôle dans l’avènement du figural au sein de la création ? Pour peu qu’on en suspende l’usage et qu’on les représente, ils deviennent d’abord figures par eux-mêmes. Vecteur de pensées, de passions et d’ambitions créatrices, chaque média est l’image de nos opacités, d’où le plaisir des artistes à le montrer en tant que tel : on pense ici au bel hommage de Mallarmé à son encrier[23]. La présence d’un régime figural peut ensuite résulter du croisement de médias ou médiums[24] au sein de la même oeuvre. Parce que leur hétérogénéité rompt l’homogénéité de la représentation et de la fiction, ils donnent à celles-ci une chance de s’ouvrir sur cet au-delà ou cet en-deçà que vise la figure. Dans Le dos rouge (2015) d’Antoine Barraud, l’aptitude figurale de l’intermédialité apparaît à la genèse même de l’oeuvre à inventer. Le cinéaste Bertrand Bonello y joue le rôle d’un réalisateur désireux de consacrer son prochain film à la monstruosité. Toutes marquées par l’étrangeté, les multiples rencontres qu’il fait participent par capillarité à l’émergence en lui d’une certaine figure du monstrueux, notamment ses rencontres avec les tableaux et sculptures nombreux que lui déniche une historienne de l’art (jouée par Jeanne Balibar au début), auxquelles s’ajoute l’examen de son propre dos, qu’une éruption cutanée transforme en support de stigmates. Ainsi placée à l’origine de l’oeuvre, l’intermédialité y apparaît comme un outil décisif de figuration de l’irreprésentable.

Performance

L’approche pragmatique des oeuvres qui domine aujourd’hui nous conduit à ajouter un dernier régime au tableau, celui de la performance. À l’idée d’énonciation venue de la linguistique, l’idée de performance ajoute l’engagement physique et technique de l’énonciateur et de son public : l’énonciation et sa réception y deviennent elles-mêmes objets de création, puisque performer, c’est donner forme à la production même de l’oeuvre. La performance participe du glissement d’une perception linguistique à une perception médiale et intermédiale de la création artistique.

Comment décrire le régime performatif d’un point de vue technique ? Le terme qui vient spontanément à l’esprit est celui d’installation dans son acception la plus ordinaire : pas de performance sans un minimum d’appareillage. Dépendant de la nature du médium utilisé, du genre concerné ou de la volonté de l’auteur, le régime performatif de la création est sujet à degrés : dans le tableau vivant, en vogue aux xviiie et xixe siècles et pratiqué (entre autres) par David, il passe au premier plan puisque la peinture se mêlant au théâtre s’y transforme en un jeu d’acteurs ; moins spectaculairement, la façon dont un tableau est accroché ou un livre édité y participe aussi si une volonté particulière d’exposition s’y manifeste.

D’un point de vue pragmatique, le régime performatif suscite l’implication du public, ou ce qu’on appelle communément sa participation. Ainsi, en collant dans l’espace urbain les portraits agrandis des habitants pour leur donner une visibilité sociale, un photographe comme JR assujettit la représentation photographique au régime performatif[25] de l’affiche, qui, comme son nom l’indique, n’existe que par son exposition et son action sur les gens ; arrêtant le passant dans sa course, l’image affichée perturbe le rythme habituel de sa trajectoire, modifie son regard sur son environnement et mobilise ses facultés visuelles et cognitives de manière singulière. Les qualités mimétiques de l’image sont au service de cette expérience motrice, mentale et émotionnelle originale.

D’un point de vue symbolique enfin, la valeur à partir de laquelle on juge le régime performatif de l’oeuvre est ce qu’on pourrait appeler sa valence au sens où l’emploie la psychologie[26] : qu’une oeuvre soit classique, moderne ou contemporaine[27], sa valence renverrait alors au degré d’attraction (valence positive) ou de répulsion (valence négative) que sa présence matérielle et ses contenus exercent physiquement sur le public. La notion de valence saisit le symbolique à sa racine : au moment où il ne s’est pas encore institué en valeur, mais où les marques positives et négatives à l’aide desquelles on juge l’oeuvre sont perçues dans l’immanence de l’expérience sensible. Elles peuvent aussi y coexister sans contradiction : dans l’expérience esthétique, il arrive souvent qu’on aime et qu’on n’aime pas simultanément, ambi-valence sur laquelle de nombreux artistes jouent consciemment.

*

Par ce bref parcours, on a tenté de comprendre pourquoi l’idée de création restait actuelle et s’affichait comme telle dans le monde numérique : les clôtures, prioritairement matérielle de la représentation, conventionnelle de la fiction, intellectuelle (heuristique) du figural et interactionnelle de la performance appréciée pour elle-même, suffisent à distinguer la création de la communication vouée à la transmission d’informations. Néanmoins, comme on le suggérait au début, parce que les moyens techniques, les publics et les valeurs transmises par les médias sont potentiellement les mêmes, qu’on informe ou qu’on crée, entre ces deux grands usages médiatiques s’instaurent des échanges ou des brouillages qu’il n’était pas possible d’évoquer ici, mais qu’il revient aussi aux études média-littéraires ou plus largement média-artistiques d’explorer.

Tableau récapitulatif

Le tableau se lit aussi bien verticalement qu’horizontalement

Parties annexes

Note biographique

Professeur de littérature française à l’Université Bordeaux Montaigne, Philippe Ortel travaille sur les relations entre littérature et photographie, et plus largement sur les rapports entre littérature et médias. Auteur de La littérature à l’ère de la photographie (Jacqueline Chambon, 2002) et responsable du collectif Discours, image, dispositif (L’Harmattan, 2008), ainsi que du colloque en ligne Création, intermédialité, dispositif (Fabula, 2017), il réfléchit à une approche « dispositive » des oeuvres. Parmi ses derniers articles parus : « Les contemplations avec photos : le montage Hugo/Vacquerie » (Textimage, mars 2016) et « Retour à Ellis : JR après Perec » (La revue des lettres modernes, Georges Perec, Minard, 2019).

Notes

-

[1]

Je remercie Pierre Laforgue, de l’Université Bordeaux Montaigne, de m’avoir conduit à réfléchir à ces questions en m’invitant à son séminaire doctoral (« Représentation, fiction, figuration », 2016-2018).

-

[2]

Le Nouveau roman, par exemple, met volontiers la fiction au service de la figuration d’un incompréhensible (ainsi des tropismes et sous-conversations chez Nathalie Sarraute). Les problèmes classiques de la fiction, comme la vraisemblance, y deviennent dès lors secondaires.

-

[3]

Même « une sculpture[, écrit Daniel Bougnoux,] est projection du référent dans un matériau qui ne lui est ni identique ni contigu, et passe par le détour d’une mentalisation » (La communication par la bande [1991], Paris, Éditions La Découverte, 1998, coll. « Poche/Sciences humaines et sociales », p. 51). C’est aussi le terme qu’on emploie pour la perspective (voir « Projection » dans Denis Diderot et Jean le Rond D’Alembert [dir.], Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, Paris, Briasson, Le Breton, Durand, 1765, vol. xiii, p. 440-441).

-

[4]

Alain Robbe-Grillet, Angélique ou l’enchantement, Paris, Minuit, 1987, p. 39.

-

[5]

Sur les appareils projectifs en général (perspective, photo, cinéma), voir par exemple les travaux de Jean-Louis Déotte, dont Jean-Louis Déotte, Marion Froger et Silvestra Mariniello (dir.), Appareil et intermédialité, Paris, L’Harmattan, coll. « Esthétiques », 2007.

-

[6]

Antoine Chrysostome Quatremère de Quincy, De l’imitation [1823], éd. Léon Krier et Demetri Porphyrios, Bruxelles, Archives d’architecture moderne, 1980, p. 137.

-

[7]

Dans l’autofiction, en revanche, nous connaissons rarement en détail et à l’avance la vie privée de l’auteur.

-

[8]

Selon le terme de Jean-Marie Schaeffer dans Pourquoi la fiction ?, Paris, Seuil, coll. « Poétique », 1999, p. 173. Cependant, je n’évoque ici la fiction que dans le cadre de la communication, non comme production cognitive (rêve, rêverie, fantasme,…), ce qui explique la primauté que je donne au « symbolique » (la convention) pour tenter d’en décrire le régime ordinaire.

-

[9]

Henry Jenkins, La culture de la convergence. Des médias au transmédia [2006], trad. de l’anglais par Christophe Jacquet, Paris, Amand Colin, 2013.

-

[10]

Jean de La Bruyère, « Des ouvrages de l’esprit », dans Les caractères [1688], éd. Emmanuel Bury, Paris, Le livre de poche, coll. « Classiques », 1995, p. 143.

-

[11]

Jean-Marie Schaeffer, Pourquoi la fiction ?, ouvr. cité, p. 145.

-

[12]

Françoise Lavocat évoque une « oscillation, souvent remarquée, entre deux polarités (croyance/incroyance, […]) » (Fait et fiction. Pour une frontière, Paris, Seuil, coll. « Poétique », 2016, p. 225).

-

[13]

Jean de La Fontaine, Fables [1668-1694], éd. Pierre Clarac et Marie-France Azema, Paris, Le livre de poche, coll. « Classiques », 1996, livre viii, v. 64, p. 298.

-

[14]

Jean de La Fontaine, Fables, ouvr. cité, livre viii, v. 36, p. 298.

-

[15]

Jean-Baptiste Dubos, Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture [1719], Paris, Pierre-Jean Mariette, 1740, partie i, section xxviii, p. 239.

-

[16]

Au sujet de cet effort de cohérence, Raphaël Baroni parle, à propos de la stratégie des franchises comme La guerre des étoiles, d’« un effort centripète de coordination et de mise en réseau des récits » (Raphaël Baroni et Claus Gunti [dir.], Introduction à l’étude des cultures numériques. La transition numérique des médias, Paris, Armand Colin, 2020, p. 194).

-

[17]

J’emprunte le terme à Jean-Marie Schaeffer qui l’applique aux images de l’imagination et du rêve (Pourquoi la fiction ?, ouvr. cité, p. 110).

-

[18]

Paul Valéry, « Mimique », dans Degas, danse, dessin, Paris, Gallimard, coll. « Blanche », 1938, p. 81.

-

[19]

En un sens donc différent de celui de la « réinstanciation » évoquée par Jean-Marie Schaeffer pour décrire l’imitation par répétition du même (sans feintise). Voir Jean-Marie Schaeffer, Pourquoi la fiction ?, ouvr. cité, p. 93.

-

[20]

Il reprend l’expression à Delaunay lui-même à propos du simultanéisme en 1912 (Guillaume Apollinaire, « Réalité, peinture pure », dans Chroniques d’art 1902-1918 [1960], éd. Leroy C. Breunig, Paris, Gallimard, coll. « Folio/Essais », 1993, p. 344 et suiv.).

-

[21]

Sur cette notion, voir Marie-Thérèse Mathet (dir.), L’incompréhensible. Littérature, réel, visuel, Paris, L’Harmattan, coll. « Champs visuels », 2003.

-

[22]

Jean-François Lyotard, Discours, figure, Paris, Klincksieck, coll. « Esthétique », 1971.

-

[23]

Stéphane Mallarmé, « L’action restreinte », Quant au livre [1895], dans Oeuvres complètes, éd. Bertrand Marchal, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 2003, t. ii, p. 215-218.

-

[24]

Je reprends cette distinction à Bernard Vouilloux qui préfère médium à média quand un média s’individualise à travers une oeuvre singulière. Voir Bernard Vouilloux, « Médium(s) et média(s). Le médial et le médiatique », Création, intermédialité, dispositif [En ligne], mis en ligne le 20 mars 2017, consulté le 4 décembre 2020, URL : https://www.fabula.org/colloques/document4419.php.

-

[25]

Pour une approche « pragmatique » de la mimésis photographique, voir Servanne Monjour, Mythologies postphotographiques. L’invention littéraire de l’image numérique, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, coll. « Parcours numérique », 2018.

-

[26]

Pour cet usage de la notion, je me permets de renvoyer à Philippe Ortel, « Valences dans la scène. Pour une critique des dispositifs », dans Marie-Thérèse Mathet (dir.), La scène. Littérature et arts visuels, Paris, L’Harmattan, 2001, p. 303-322.

-

[27]

Pour une conception plus articulatoire de la valence (ensemble de connexions), appliquée à la « connectivité d’un concept » dans le champ des avant-gardes ainsi qu’à ses effets sur le public, voir Olivier Quintyn, Valences de l’avant-garde. Essai sur l’avant-garde, l’art contemporain et l’institution, Paris, Questions théoriques, coll. « Saggio Casino piccolo », 2015, p. 16, n. 11.

Liste des tableaux

Tableau récapitulatif

Le tableau se lit aussi bien verticalement qu’horizontalement