Résumés

Résumé

Les romans de Claude Simon revêtent une dimension fondamentalement holistique en vertu de laquelle toutes les composantes de l’écriture (thématiques, mais aussi énonciatives, syntaxiques ou encore figurales) entrent en résonance les unes avec les autres pour oeuvrer à l’expression d’une certaine vision du monde hantée par une émotion particulière. Le phénomène est ici illustré à partir de l’étude stylistique d’une page de La bataille de Pharsale (1969) en vue de démontrer, s’agissant de ce roman, que ces résonances entretiennent une tension récurrente entre identité et altérité et permettent au « je » de se dire en creux sur le mode du contournement, dont les manifestations en myriades de réverbérations protéiformes sont constitutives d’une écriture de l’obsession.

Abstract

The novels of Claude Simon have a fundamentally holistic dimension in which all the components of writing (thematic as well as enunciative, syntactical or figural) resonate to express a certain world vision haunted by a particular emotion. The phenomenon is illustrated here through a stylistic study of a page from The Battle of Pharsalus (1969) in order to demonstrate that these resonances maintain a recurring tension between identity and otherness, and allow the I to define itself based on all that exists outside it, whose manifestations in myriad protean reverberations constitute a writing of obsession.

Corps de l’article

« Microlectures : petites lectures ? Lectures du petit ? Les deux choses à la fois sans doute […]. La lecture n’y est plus de l’ordre d’un parcours, ni d’un survol : elle relève plutôt d’une insistance, d’une lenteur, d’un voeu de myopie. Elle fait confiance au détail, ce grain du texte[1]. » Quitte à prendre quelque liberté par rapport aux partis pris énoncés par Jean-Pierre Richard au seuil de son célèbre ouvrage, c’est pourtant bien à une microlecture que convie cette étude, qui elle aussi fera voeu de myopie, en portant le regard au plus près du texte de Claude Simon.

À l’origine de la démarche, il y a cet émerveillement éprouvé lors de recherches antérieures consacrées à l’analyse des structures syntaxiques propres à l’écriture simonienne[2], un émerveillement qu’on imagine comparable à celui du biologiste observant quelque cellule à l’aide d’un microscope de forte puissance : il se prend alors à contempler des phénomènes non immédiatement discernables à l’oeil nu mais pourtant constitutifs de son expérience ordinaire du réel, des phénomènes qui manifestent un ordre insoupçonné d’une grande beauté plastique. À l’origine de la démarche, il y a, corollairement, la conviction que Simon porte une attention d’une minutie extrême mais encore sous-estimée aux plus petits détails de son écriture. Les plans de montage de ses romans, publiés et exposés en de nombreuses occasions, ont pu contribuer à attirer l’attention sur le travail de composition d’ensemble, la détournant de ce qui est moins aisément visible mais tout autant constitutif de ce style si particulier.

Cette conviction est étayée par deux faits qui, quoique pouvant être considérés comme anecdotiques, n’en sont pas moins révélateurs de l’intérêt que Simon accordait au détail dans son principe même. Nous tenons le premier de Réa Simon, l’épouse du romancier, qui, à l’occasion d’échanges au sujet des cartes postales qui ont servi de matériau d’écriture pour Histoire, nous a indiqué que le romancier examinait ces cartes à l’aide d’une loupe. Et nous trouvons le second dans l’entretien intitulé « Attaques et stimuli » que Simon a accordé à Lucien Dällenbach : « Par exemple, éprouvant un grand plaisir à lire une phrase de Proust, j’ai entrepris de la décortiquer, de bien voir comment c’était fait, par quoi mon plaisir avait été suscité, et il en a encore été augmenté…[3] » Tel sera notre programme : examiner le texte de Simon à la loupe pour « voir comment c’[est] fait », espérant que notre plaisir en sera également augmenté.

L’extrait

Soit donc pour ce faire une page de La bataille de Pharsale.

Il faut ici dire les raisons de ce choix, et en premier lieu celui du roman. Il tient au statut particulier de cette oeuvre au sein de la production simonienne. Il s’agit en effet d’un roman de transition dans la manière de Simon, un roman qui porte en lui les traces mêmes de la transition comme le montre la surprenante rupture stylistique au seuil de la troisième et dernière partie du roman. En effet, d’une partie à l’autre, on passe d’une syntaxe fondée sur la juxtaposition de constituants divers, dans la continuité des romans précédents, à une succession de phrases plutôt simples et brèves, plus conformes à la grammaire traditionnelle, comme il s’en rencontrera dans les romans des années 1970. Publié en 1969, La bataille de Pharsale constitue en cela une porte d’entrée vers la période formaliste de la création simonienne. Il s’agit aussi de l’un des romans de Simon les plus complexes à tous les niveaux de l’écriture. Il s’agit encore d’un roman très énigmatique, où nombre de séquences semblent relever de l’hermétisme pour le lecteur[4]. Enfin lorsque l’occasion nous fut offerte de demander au romancier si certains de ses romans avaient sa préférence, ou du moins s’il se sentait particulièrement fier de certains d’entre eux, sa réponse s’est portée vers deux oeuvres : « Triptyque et Pharsale ». Quitte à sur-interpréter le propos, nous avons perçu dans cette réponse un jugement moins esthétique que poétique, par référence au travail accompli lors de l’écriture de ces romans.

Quant au choix de l’extrait, il revêt une part d’arbitraire, admettons-le, mais un arbitraire motivé par un postulat pour nous essentiel : celui de principes poétiques qui opèrent dans l’ensemble de l’oeuvre et qui pourraient donc s’observer au détour de chaque page et pour ainsi dire dans tous les aspects (thématiques, énonciatifs, syntaxiques…) de l’écriture. L’extrait choisi présente en outre la particularité de se situer dans un secteur crucial du roman, quasiment en son centre, dans la deuxième partie intitulée « Lexique », et plus précisément dans la section « Voyage ». La page étudiée est une scène de train. Le narrateur se trouve dans un compartiment, assis du côté de la vitre qui donne non pas directement sur le paysage, mais sur le couloir traversant le wagon. Cette vitre est donc selon toute vraisemblance constitutive de la porte coulissante permettant de s’extraire du compartiment. Pendant un certain temps, une femme est appuyée contre cette porte. Ce qui s’offre alors au regard du narrateur, ce sont les motifs ornant la jupe de cette femme, en l’occurrence des motifs pied-de-poule faits de losanges noirs et blancs disposés en une sorte de damier. Puis, à un moment, la femme bouge, libérant la vue. C’est là que notre extrait commence :

Les toilettes devaient être enfin libres car elle bougea s’encadrant un instant dans le rectangle de la porte penchée le bras coudé en avant guidant la petite fille la fenêtre enfin libérée le train de nouveau engagé dans une courbe le wagon oscillant se dandinant s’inclinant vers l’intérieur du long tournant au centre duquel dans la vallée où l’ombre commençait à s’amasser usine qui semblait pivoter lentement sur elle-même assemblage compliqué de passerelles de tuyaux de tours d’acier de poutrelles de cubes et de cheminées le tout d’un brun rouille dans les prés verdoyants comme si elle avait surgi entourée de son asphyxiant nuage de vapeurs brûlante et minérale des épaisseurs profondes de la terre dans un sourd fracas de choses concassées calcinées lentement écrasées par le poids de millions et de millions d’années forêts englouties pétrifiées fougères de pierre animaux poissons aux arêtes de basalte obscure gestation dans le ventre de comment s’appelait cette monumentale déesse aux multiples mamelles d’argile et de rochers qui donnait au père dévorant des cailloux enveloppés de langes les cheminées vomissant lentement leurs fumées blanches se déroulant tournoyant s’enroulant de nouveau se poursuivant puis s’affaissant stagnant horizontales dans l’ombre bleue du soirpuis elle disparut le train roulant toujours la vallée cessant bientôt les montagnes cessant le soleil entrant de nouveau dans le compartiment les rayons plus obliques maintenant[5].

La matière proprement événementielle de cette page ne présente pas de difficulté particulière : depuis le train dans lequel il se trouve, le narrateur observe le contournement d’une usine, dans une séquence qui peut à certains égards rappeler le contournement par Georges du cheval mort dans La route des Flandres[6].

Dans l’hypothèse de liens extrêmement serrés que la maille du texte entretient avec sa totalité, que peut nous apprendre cette page de l’économie générale du roman ? Nous tenterons d’apporter des éléments de réponse en procédant de manière quelque peu artificielle, et en distinguant quatre entrées qui correspondent habituellement aux quatre principaux postes de l’analyse stylistique : l’énonciation, la syntaxe, les figures et le lexique[7]. Et, pour ces quatre postes d’analyse, nous envisagerons des phénomènes particuliers qui nous paraissent manifester de manière exemplaire certains traits fondamentaux du texte simonien.

L’énonciation

Le récit est mené en ces pages à la première personne. Quelques lignes en amont de l’extrait commenté, c’est bien à la première personne que le narrateur s’interroge sur l’effet de relief de la jupe : « Me demandant ce qui provoquait cette impression de relief à la fin je me rendis compte qu’un troisième fil gris celui-là jouait dans le tissu[8] ». Mais force est de constater que dans la suite, et c’est le cas dans notre extrait, les marques explicites de la première personne disparaissent : un effet de point de vue se maintient, mais il n’est plus aussi clairement rattaché à une entité précise.

Cela n’empêche d’ailleurs pas la présence de marques de la subjectivité qui pourraient renvoyer au narrateur, mais on va constater que sur ce plan aussi, Simon procède plutôt à un effet de brouillage. En témoigne le couple de propositions coordonnées « Les toilettes devaient être enfin libres car elle bougea ». Le verbe « devaient » à valeur modale, l’adverbe « enfin » et la conjonction « car » manifestent tous trois un rapport au réel médiatisé par une conscience qui ne se contente pas d’enregistrer des faits mais tente de les articuler logiquement et réagit à leur sujet. En effet, « devaient » manifeste une hypothèse à propos d’une situation dont le narrateur ne peut avoir une connaissance directe, « enfin » exprime une attente satisfaite, et « car » — équivalent en l’occurrence de « puisque » ou « en effet » — n’exprime pas une cause mais vient étayer une affirmation. Cette conscience qui suppose et réagit est a priori celle du narrateur, à ceci près que l’adverbe « enfin » signale une attente qui est possiblement celle du narrateur attendant que la vue se dégage, mais aussi celle de la femme à la jupe attendant que les toilettes se libèrent. Cet adverbe marque donc un effet de dédoublement du point de vue couplé à un effet de discours rapporté — en fait du discours indirect libre — associé à la femme, car « les toilettes doivent être enfin libres » peut être une phrase que le narrateur suppose que pense la femme. Ainsi, à une diffraction énonciative se combine une imbrication de deux voix. On ajoutera que la voix du narrateur est elle-même susceptible de faire l’objet d’un dédoublement puisque la réflexion qui ouvre l’extrait peut aussi bien provenir du je narrant que du je narré. On observe encore que l’adverbe « enfin » revient une ligne plus bas : « la fenêtre enfin libérée ». Cette fois, pas d’ambiguïté : cet « enfin » est clairement assumé par le narrateur-personnage dont la vue à travers la vitre était obstruée. Cela suffit pour constater à quel point l’écriture de Simon oeuvre à la dissolution de la notion même de sujet conçu comme un centre unifié d’inscription dans le monde et donc de saisie du réel. Cette saisie du monde s’opère à travers une pluralité d’instances éparpillées dans le temps et l’espace.

On peut le vérifier d’une autre façon quelques lignes plus bas quand Simon en vient à évoquer les mouvements du train : « le wagon oscillant se dandinant s’inclinant vers l’intérieur du long tournant au centre duquel dans la vallée où l’ombre commençait à s’amasser usine qui semblait pivoter lentement sur elle-même ». Ce qui ne manque pas de surprendre ici, c’est l’ellipse de constituants ordinairement attendus en pareille circonstance, en l’occurrence un présentatif ou une construction avec un verbe d’état et un déterminant. On aurait en effet pu envisager un énoncé tel que « … un tournant au centre duquel il y avait (éventuellement : se trouvait, ou encore, plus simonien, je pouvais voir) une usine qui semblait pivoter », etc. Ce que nous soulignons par l’italique et qui fait précisément l’objet d’ellipses dans le texte simonien, ce sont des embrayeurs qui ancrent le discours relativement à un hic et nunc énonciatif, une situation d’énonciation donnée. L’effet produit par cette absence est spectaculaire : le moi du narrateur comme celui du personnage s’effacent, dans une disparition du sujet en tant que centre de perception et par conséquent en tant que centre d’organisation de la description et de l’appréhension du monde. Si le réel paraît appréhendé par une conscience, celle-ci semble osciller entre un régime d’indétermination et un régime de démultiplication.

La syntaxe

La syntaxe s’intéresse en principe à l’organisation des constituants de la phrase. Le style simonien s’affranchit largement du modèle phrastique qui se rencontre dans les grammaires scolaires ou universitaires. Il n’en demeure pas moins que cette écriture vérifie un certain nombre de régularités ou de récurrences susceptibles de constituer une syntaxe simonienne. Comme l’énonciation, elle repose sur un principe d’ordre ; et si l’énonciation repose sur un rapport au monde anthropocentrique que l’écriture simonienne s’emploie à dissoudre, le fait syntaxique tel qu’il est communément décrit repose sur des relations hiérarchiques faites de complémentation, de subordination, de rection, d’accords, etc., d’où par exemple la distinction entre propositions principales et subordonnées. Nous l’avons montré ailleurs[9], la syntaxe simonienne refuse de se plier à un tel schéma et se fonde plus volontiers sur des rapports de juxtaposition que sur des rapports de rection, quand bien même il s’agit de constituants ayant a priori vocation à être hiérarchisés, par exemple une proposition indépendante et une subordonnée, ou encore un nom et un adjectif.

Qu’en est-il dans l’extrait étudié ? La syntaxe est assez typique de celle qui se rencontre habituellement chez Simon : une séquence qui s’ouvre avec des propositions indépendantes (« les toilettes devaient être libres car elle bougea »), suivies d’une succession de syntagmes reconnaissables comme proprement simoniens, à savoir l’association d’un sujet exprimé ou implicite[10] et d’un verbe au mode participe, passé ou présent, parfois aussi un adjectif. Ainsi dans notre extrait trouvons-nous : [la femme] s’encadrant un instant dans le rectangle de la porte/[la femme] penchée/le bras coudé en avant/[la femme] guidant la petite fille [à moins que ce ne soit le bras]/la fenêtre enfin libérée/le train de nouveau engagé dans une courbe, etc.

S’agissant du style de Claude Simon, on parle beaucoup des participes présents, et il est vrai que le romancier les emploie abondamment, et de façon originale, mais le dispositif syntaxique dans lequel ils sont employés convoque aussi — et très largement — les participes passés, et l’exemple que nous venons de citer le prouve bien. On prête davantage d’attention à l’emploi des participes présents du fait de la récurrence phonique que leur présence implique, et il est vrai que cette récurrence contribue à façonner l’univers sonore du roman, mais cet emploi est à situer dans le cadre d’une syntaxe qui convoque aussi et dans un rôle analogue le participe passé et l’adjectif. Les emplois de ces formes se répartissent de la façon suivante : le participe présent correspond à l’évocation d’une action en train d’avoir lieu, si ce n’est dans les faits, du moins dans la conscience du locuteur (la femme s’encadre dans la fenêtre, elle guide la petite fille, etc.) ; le participe passé (ou l’adjectif) correspond à l’évocation d’un état (la femme est penchée, son bras est coudé en avant, la fenêtre est libérée, etc.). S’il n’est pas nécessaire de revenir sur l’emploi des participes qui a déjà été abondamment commenté[11], il convient en revanche de s’arrêter sur la dynamique syntaxique à l’oeuvre, plus précisément sur la succession de ces unités que nous avons repérées.

On observe à leur sujet qu’il s’agit d’unités à la fois syntaxiques et prosodiques relativement brèves qui scandent la lecture de l’oeuvre. On observe encore que ces unités sont, du point de vue de la grammaire traditionnelle, totalement hétérogènes. Ont déjà été repérées les propositions indépendantes. Ont également été repérés ces syntagmes prédicatifs ayant pour prédicat non pas un verbe conjugué mais un participe ou un adjectif. Pris isolément, ces éléments s’analyseraient plutôt comme des adjectifs (ou groupes adjectivaux) assumant la fonction d’épithètes détachées (« s’encadrant un instant dans le rectangle de la porte »), des participiales (« la fenêtre enfin libérée ») ou des constructions absolues détachées (éventuellement « le bras coudé en avant »). Mais une telle analyse est compromise du fait de l’accumulation de ces constituants qui, dans le cadre de la phrase canonique, relèvent de la prédication seconde et qui, ici, paraissent aussi relever d’une prédication de premier plan. Ces syntagmes, dans la hiérarchie syntaxique et informationnelle, assument un statut identique à celui des propositions indépendantes, avec par conséquent cette différence notable qu’ils ne se structurent pas autour d’un verbe conjugué.

Ces unités proprement simoniennes de prédication autonome peuvent encore prendre d’autres formes. La prédication peut opérer au moyen d’une proposition relative (« usine qui semblait pivoter lentement sur elle-même ») ; elle peut aussi reposer sur un groupe prépositionnel (« le tout d’un brun rouille »). Dans ces deux cas, le prédicat opère rigoureusement de la même manière qu’un adjectif ou un participe. Autre cas de figure sensiblement différent, cette unité autonome peut revêtir la forme de ce qu’on identifie habituellement comme une proposition subordonnée circonstancielle (« comme si elle avait surgi entourée de son asphyxiant nuage »). Il peut enfin arriver que Simon se contente d’un simple nom ou d’un groupe nominal sans autre précision, l’énoncé opérant à la manière d’une tournure présentative, à ceci près que le présentatif à proprement parler serait absent[12].

Nous voilà donc en présence de groupes syntaxiques hétérogènes juxtaposés les uns aux autres et mis sur le même plan, alors même que bon nombre d’entre eux ont en principe vocation à être syntaxiquement régis. C’est ainsi que « la fenêtre enfin libérée », qui pourrait s’analyser dans une phrase standard comme une proposition subordonnée participiale assumant à ce titre une fonction de complément circonstanciel, opère ici comme un constituant autonome. De même à propos de « comme si elle avait surgi, etc. », qui en principe s’analyse par la même fonction. Dès lors, « comme si », que l’on décrit en principe comme une locution conjonctive et ayant à ce titre un rôle d’enchâsseur syntaxique (puisqu’il insère une subordonnée dans la phrase), assume ici un simple rôle de connecteur plus proche de la conjonction de coordination. En somme, Simon dispose sur le même plan des éléments syntaxiques hétérogènes qui, dans le modèle phrastique défendu par les grammaires prescriptives, ont vocation à être organisés et hiérarchisés les uns par rapport aux autres.

Mais le travail de Simon ne relève pas pour autant d’une simple mise à plat. Il ne s’agit pas seulement de démonter la phrase comme on démonterait une vieille machine pour en disposer devant soi les éléments épars. La syntaxe simonienne conserve l’idée de sa possible organisation. Soient par exemple ces lignes, à cet égard significatives, situées vers la fin de l’extrait : « les cheminées vomissant lentement leurs fumées blanches se déroulant tournoyant ». Une lecture scandée à haute voix de ces unités prédicatives paraît difficile, voire impossible, en raison du caractère indécidable de la segmentation de l’énoncé. En effet, le groupe nominal « leurs fumées blanches » s’analyse à la fois comme complément d’objet direct du verbe « vomissant » et comme sujet du verbe « se déroulant », et à ce titre comme support d’une nouvelle unité de prédication. Autrement dit, « leurs fumées blanches » est rattachable à la fois au cotexte gauche et au cotexte droit, dans une sorte de maraboud’ficelle syntaxique, qui permet simultanément une double interprétation du texte, sans qu’il soit nécessaire de trancher : non pas une syllepse de sens, mais de syntaxe[13].

Nous retrouvons là un phénomène analogue à celui que nous avons observé sur le plan énonciatif : un même élément du texte invite à une lecture plurielle. De même qu’un unique énoncé est susceptible d’émaner de deux personnes distinctes, un même syntagme supporte une double analyse grammaticale. On le savait déjà, s’agissant de Simon, sur un plan thématique. Cela se vérifie sur des plans plus formels. Tout signe du monde, verbal ou non, est sujet à une lecture plurielle. Les cubes de Necker nous paraissent illustrer efficacement cette variabilité de la signification, une variabilité qui, s’agissant de cet exemple précis, comme de l’énonciation et des faits syntaxiques, relève de la réversibilité :

Assemblage des cubes de Necker

Selon la façon dont le regard se porte sur ces cubes, la face noire peut apparaître ou bien comme face supérieure des cubes vus du dessus, ou bien comme face inférieure des cubes perçus par en-dessous. De la même façon le texte simonien apparaît comme un perpetuum mobile puisque la nature des éléments reliés mais aussi leur relation sont susceptibles de se modifier, plurielles dans une saisie instantanée, mais aussi, à l’échelle du roman, évolutives. Sur le plan syntaxique, on se trouve ainsi face à une série d’agencements à géométrie variable, à saisir dans un processus de reconfiguration permanente[14].

Ces observations entendent attirer l’attention sur l’extrême minutie que Simon accorde aux moindres détails d’une écriture qu’il conçoit comme il examine ses cartes postales, c’est-à-dire à la loupe. Cette loupe n’est d’ailleurs pas loin de fonctionner aussi comme miroir réfléchissant car la syntaxe manifeste des phénomènes qui font l’objet d’une explicitation d’ordre thématique. En l’occurrence, une page plus tôt, le narrateur médite au sujet des motifs pied-de-poule ornant la jupe de la femme :

Me demandant ce qui provoquait cette impression de relief à la fin je me rendis compte qu’un troisième fil gris celui-là jouait dans le tissu les losanges étant de trois couleurs noirs blancs et gris de sorte que leur combinaison dessinait comme certains carrelages de petits cubes en perspective accolés les uns aux autres et qui, selon la façon dont on les lisait horizontalement verticalement ou en oblique semblaient tour à tour saillir ou s’enfoncer à l’intérieur d’un espace à trois dimensions cela jusqu’au vertige[15].

Il est donc acquis que ce que dit le texte entre en résonance avec ce qu’il manifeste sur les plans énonciatif et syntaxique. Reste à examiner ce qui se passe sur le plan figural.

Les figures

Nous nous arrêterons pour ce faire sur une figure dont il nous semble que Simon propose un emploi particulier. Il s’agit de l’aposiopèse, également nommée réticence. L’aposiopèse est un procédé se définissant par l’inachèvement de l’énoncé. On l’associe le plus souvent à un effet d’expressivité, l’interruption du discours pouvant correspondre à l’émotion d’un personnage ou d’un narrateur qui ne parvient pas à achever sa phrase.

Nous trouvons dans l’extrait étudié un exemple d’aposiopèse qui, à l’évidence, ne procède pas de ce genre de motivation, et qui survient alors que l’usine contournée par le train donne lieu à une rêverie cosmogonique qui la voit naître des entrailles de la terre : « comme si elle avait surgi entourée de son asphyxiant nuage de vapeurs brûlante et minérale des épaisseurs profondes de la terre […] obscure gestation dans le ventre de comment s’appelait cette monumentale déesse aux multiples mamelles d’argile et de rochers qui donnait au père dévorant des cailloux enveloppés de lange ».

Dans la droite ligne des observations faites jusqu’ici concernant l’énonciation et la syntaxe, l’aposiopèse opère tout en paradoxes, manifestant concomitamment deux actions antinomiques : taire et dire. Taire en effet puisque — et c’est le propre de l’aposiopèse — le discours s’interrompt, laissant dans une zone de non-dit le fragment de discours dont on signale et même souligne l’existence, sans en formuler l’essence. Ainsi, quelque chose qui allait être dit est tu. Mais c’est un dire en même temps qu’un taire, puisqu’un discours suit, en l’occurrence, une interrogation qui prend la forme d’une énigme au sujet d’une déesse monumentale aux « multiples mamelles d’argile ». Par le jeu de l’interrogation, le texte dit sans dire, puisqu’il livre des clefs sans les expliciter, et il convie le lecteur à tenter d’élucider l’énigme en question, dont on devine que la réponse permet de résoudre en même temps l’interruption.

L’édition de la Pléiade indique dans une note correspondant à ce passage qu’il s’agit d’une « [a]llusion à la grande Artémis d’Éphèse, déesse de la fécondité[16] ». Cela éclaire l’évocation des multiples mamelles, mais le motif de la femme qui donne au père dévorant des cailloux enveloppés de langes mène aussi à Rhéa qui, dans la théogonie d’Hésiode, est instruite que Cronos dévore tous ses enfants et décide pour sauver l’un d’eux, en l’occurrence Zeus, de lui donner à dévorer en lieu et place de l’enfant une pierre entourée de langes. Le contexte encourage cette hypothèse si l’on considère que l’usine paraît surgir des profondeurs de la terre et que, précisément, Rhéa est fille de Gaïa. En somme, le texte ferait référence non pas à une déesse, mais à deux : Artémis et Rhéa[17]. Ainsi l’aposiopèse permet-elle de vérifier sur le plan figural ce phénomène doublement paradoxal par lequel le texte simultanément dit et tait, et par lequel ce même texte, lorsqu’il paraît dire une chose, en signifie deux.

Le lexique

Il s’agit une fois de plus de montrer comment se construit la pluralité interprétative de l’extrait, une pluralité qui, s’agissant de lexique, sera appréhendée par le biais de la polysémie et de la mise en abyme. Nous nous appuierons pour cela sur le motif de la disparition, lequel est convoqué à la fin de l’extrait choisi : « puis elle disparut ». Ce motif correspond au début d’un paragraphe qui s’ouvre, fait courant mais non systématique dans le roman, par une lettre minuscule qui suggère l’idée d’une continuité discursive, en dépit de la scansion marquée par un nouveau paragraphe et l’alinéa. L’identification du sujet de cette disparition ne paraît pas poser de problème : au vu du contexte immédiat, il s’agit de l’usine qui, le train progressant, n’est plus visible désormais pour le passager. On remarque néanmoins que si l’usine a été évoquée jusque dans les lignes qui précèdent immédiatement ce début de nouveau paragraphe, il n’en demeure pas moins que la dernière occurrence de « l’usine » elle-même, en tant que groupe nominal ou sur le mode de la reprise pronominale, engage le lecteur à remonter un peu plus haut — une dizaine de lignes — dans le texte qui, entretemps, a dérivé vers la vision fantasmagorique déjà commentée, si bien que s’éprouve à la lecture un effet non pas de rupture — le terme serait sans doute trop fort — mais de légère ellipse, ce qui peut du reste s’expliquer sur le plan diégétique par une cessation de la rêverie et un retour à la perception du réel. Mais puisque le lecteur se voit ainsi invité à reprendre le fil d’une narration qui a brièvement glissé sur le terrain de l’imagination, rien n’interdit de remonter encore un peu plus haut, si bien que la disparition peut aussi concerner la femme qui a libéré l’espace de la fenêtre.

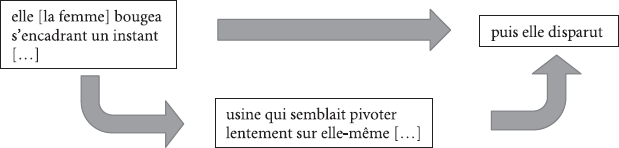

Si l’on essaie de décrire le phénomène sur le plan de la structure du texte, nous observons une variante originale d’hyperbate qui prendrait la forme d’un embranchement secondaire que peut emprunter le texte :

Ces possibles bifurcations textuelles entrent bien sûr en résonance avec le contexte diégétique puisque le narrateur se trouve précisément dans un train et Simon ne se prive pas d’exploiter les possibilités de mise en abyme qu’offre le modèle du réseau ferroviaire[18].

Nous voilà donc, s’agissant de notre extrait, en présence d’un contournement, d’un cheminement qui utilise un détour dont nous devons mesurer les enjeux. Ce qui fait l’objet d’un contournement, sur le mode de l’intercalation d’une évocation d’usine qui fait écran, c’est la disparition d’une femme. Certes la disparition peut s’interpréter par le fait qu’elle ne se trouve plus dans le champ de vision du narrateur. Mais c’est ne pas tenir compte d’une atmosphère chargée d’inquiétude qui pèse sur la section « Voyage » et qui trouve, en son terme, une forme de couronnement :

quelquefois la nuit il arrive que des voyageurs à moitié endormis croyant ouvrir la porte des toilettes se trompent tombent par accident sur la voie. Du moins c’est ainsi qu’on explique leur mort

ça doit être vite fait On ne doit pas souffrir longtemps[19].

L’éloignement de la femme sans doute partie pour les toilettes est directement associé dans le texte à l’idée d’une mort brutale, et plus précisément un suicide maquillé en accident.

Mais cela, le texte ne l’exprime pas directement. Il préfère utiliser une voie détournée, celle de la description d’une usine, dans des termes (« assemblage compliqué de passerelles de tuyaux de tours d’acier de poutrelles de cubes et de cheminées ») qui invitent explicitement à une lecture spéculaire : les passerelles, tuyaux, poutrelles et cheminées sont des conduits ou des corps conducteurs constitutifs de cet assemblage compliqué qu’est le roman. La section « Voyage » dont fait partie notre extrait est d’ailleurs saturée de mises en abyme similaires à travers l’évocation de structures issues d’assemblages en tous genres (réseau ferroviaire, édifices, machines) attirant sans doute notre attention sur divers aspects du roman.

S’agissant de l’usine, son évocation oriente notre lecture du côté de la sexualité dans la mesure où les tuyaux, tours, poutrelles et cheminées peuvent sans grand effort d’imagination renvoyer au masculin et au féminin. Dans cette hypothèse de lecture, on perçoit bien quelle fonction assume l’usine : une métaphore du roman centrée sur la question de la sexualité, et qui constitue le moyen du détour, lequel est accompli par le train en même temps que par l’instance énonciatrice dont on a vu qu’elle était occasionnellement plurielle, en dessinant une courbe dont la forme rappelle la lettre « O », qui correspond dans La bataille de Pharsale au nom de deux figures, l’une masculine et l’autre féminine.

Couplés à ce jeu énonciatif savant où le je est possiblement un autre et réciproquement, à cette syntaxe qui invite à placer au premier plan des éléments en apparence secondaires, à ces figures qui disent tout en paraissant vouloir taire, le lexique et le travail de la mise en abyme érigent le roman en construction complexe faisant l’objet de contournements.

Nous espérons avoir montré à l’aide de ces quelques analyses la dimension fondamentalement holistique de l’oeuvre simonienne. Simon n’est pas grammairien, sans doute, mais l’attention qu’il porte aux moindres détails syntaxiques est indéniable, et ces phénomènes d’écriture entrent en résonance avec les autres composantes textuelles, énonciatives et figurales, mais aussi avec ce que le texte dit, ou bien explicitement, ou bien par le truchement de mises en abyme qui saturent le texte. Qu’il y ait redondance ou non, l’oeuvre prend forme et sens du fait des résonances engagées par l’interaction de toutes ces composantes.

On ne s’en cachera pas, la tentation est grande de mettre en relation certaines des analyses qui viennent d’être proposées avec des éléments de la vie de Simon. On se gardera tout de même de cette tentation du biographique en relevant que si l’expérience informe et détermine dans une certaine mesure l’oeuvre, le geste romanesque de Simon ne vise pas la restitution de ce réel : elle relève d’une création dont le vécu, quel qu’il soit, constitue l’une des matières premières. On observera cependant que l’extrait étudié évoque un certain mode de rapport au réel vécu, un rapport qui relève non pas de l’évitement mais du contournement, à l’image du train contournant l’usine. Si l’expérience vécue paraît s’exprimer indirectement, il n’en demeure pas moins que le contournement est un art du dessin en creux et donc une manière de la dire. C’est en tout cas ce que prétendent démontrer les analyses qui viennent d’être menées. Nous avons vu aussi à quel degré ces analyses pouvaient être convergentes et à quel point elles pouvaient se réfléchir en myriades de mises en abyme, au point d’exhiber ce que dans un même temps l’écriture paraît vouloir cacher. C’est au sein de cette tension que l’on peut saisir ce qui fait à nos yeux l’essence stylistique du roman : la manifestation scripturale d’une incontournable obsession.

Parties annexes

Note biographique

David Zemmour enseigne en classes préparatoires littéraires aux lycées Claude Monet et Henri iv. Il consacre une part importante de ses recherches à l’oeuvre de Claude Simon, notamment dans une perspective stylistique et phénoménologique. Il est l’auteur de l’ouvrage Une syntaxe du sensible. Claude Simon et l’écriture de la perception (Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2008). Il a également collaboré à l’édition du second tome des oeuvres de Claude Simon dans la collection « Bibliothèque de la Pléiade » (2013), ainsi qu’à l’exposition L’inépuisable chaos du monde consacrée au romancier à la Bibliothèque publique d’information du Centre Pompidou en 2013. Depuis 2015, il est codirecteur de la publication des Cahiers Claude Simon.

Notes

-

[1]

Jean-Pierre Richard, Microlectures, Paris, Seuil, coll. « Poétique », 1979, p. 7.

-

[2]

Voir David Zemmour, Une syntaxe du sensible. Claude Simon et l’écriture de la perception, Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2008. Nous nous appuyons également sur un certain nombre de phénomènes observés dans Ilias Yocaris et David Zemmour, « Vers une écriture rhizomatique : style et syntaxe dans La bataille de Pharsale de Claude Simon », Semiotica, no 181, août 2010, p. 283-312.

-

[3]

Claude Simon, « Attaque et stimuli », entretien avec Lucien Dällenbach, dans Lucien Dällenbach, Claude Simon, Paris, Seuil, coll. « Les contemporains », 1988, p. 174.

-

[4]

Avec Les corps conducteurs, La bataille de Pharsale est le seul roman de Simon depuis 1957 dont le manuscrit fasse défaut parmi les archives qui ont été déposées à la Bibliothèque littéraire Jacques-Doucet : autre source de mystère.

-

[5]

Claude Simon, La bataille de Pharsale [1969], dans Oeuvres, éd. Alastair B. Duncan, avec la collaboration de Jean H. Duffy, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. i, 2006, p. 667-668.

-

[6]

Voir La route des Flandres [1960], dans Oeuvres, ouvr. cité, p. 209-211.

-

[7]

Cette partition est de pure commodité méthodologique, car il va de soi que, dans la pratique, ces rubriques se recoupent.

-

[8]

Claude Simon, La bataille de Pharsale, dans Oeuvres, ouvr. cité, p. 667.

-

[9]

Voir David Zemmour, Une syntaxe du sensible, ouvr. cité. Voir aussi « Des particularités de la langue de Claude Simon susceptibles de tourmenter ses traducteurs », Cahiers Claude Simon, no 10 (Traduire Claude Simon), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2015, p. 31-43.

-

[10]

En toute rigueur, la grammaire traditionnelle récuserait le terme de sujet, mais nous n’avons précisément pas affaire à une syntaxe très académique.

-

[11]

Voir par exemple Brian T. Fitch, « Participe présent et procédés narratifs chez Claude Simon », dans John Herbert Matthews (dir.), Revue des lettres modernes, nos 94-99 (Un Nouveau roman ?), 1964, p. 199-216 ; David Zemmour, « Le participe présent dans La route des Flandres : écriture du souvenir et quête de l’instant », L’information grammaticale, janvier 1998, no 76, p. 42-45.

-

[12]

L’extrait étudié n’en propose pas d’exemple net, mais la chose se rencontre occasionnellement chez Simon, par exemple dans l’incipit de La bataille de Pharsale (dans Oeuvres, ouvr. cité, p. 569) : « Jaune et puis noir temps d’un battement de paupières et puis jaune de nouveau : ailes déployées forme d’arbalète rapide entre le soleil et l’oeil ténèbres un instant sur le visage comme un velours une main un instant ténèbres puis lumière ou plutôt remémoration (avertissement ?) rappel des ténèbres jaillissant de bas en haut à une foudroyante rapidité ».

-

[13]

Nous parlons ailleurs de segmentation floue (voir David Zemmour, Une syntaxe du sensible, ouvr. cité, p. 138).

-

[14]

Voir Ilias Yocaris et David Zemmour, « Vers une écriture rhizomatique », art. cité.

-

[15]

Claude Simon, La bataille de Pharsale, dans Oeuvres, ouvr. cité, p. 667. On relèvera qu’un semblable carrelage orne l’une des pièces de la maison de Salses et une table basse de l’appartement parisien de Claude et Réa Simon.

-

[16]

« Notes » sur La bataille de Pharsale, dans Claude Simon, Oeuvres, ouvr. cité, p. 1415.

-

[17]

Même si on se gardera d’en tirer des conclusions hâtives, notamment sur le terrain du symbole maternel, on ne manquera pas de relever en passant que ces deux noms sont fort proches de ceux que portent deux femmes importantes dans la vie de Simon : Arthémise (sa tante) et Réa (son épouse), avec cette particularité que dans un cas il convient d’ajouter un « h » et dans l’autre cas de le retrancher.

-

[18]

Voir notamment quelques pages après notre extrait : « les rails se divisant bruyamment s’écartant bifurquant se rapprochant divergeant de nouveau se dédoublant encore se multipliant s’étalent sur une grande surface » (Claude Simon, La bataille de Pharsale, dans Oeuvres, ouvr. cité, p. 669).

-

[19]

Claude Simon, La bataille de Pharsale, dans Oeuvres, ouvr. cité, p. 680.

Liste des figures

Assemblage des cubes de Necker