Résumés

Résumé

L’année 2020 a été une année au cours de laquelle la démocratie a été sérieusement malmenée en Afrique de l’Ouest. La région est aujourd’hui le théâtre de plusieurs violations des principes démocratiques caractérisés par le retour à la « démocrature » élective et aux systèmes autocratiques. Les changements constitutionnels, arrestations d’opposants, violences politiques et communautaires, coups d’État, crises sociales et sécuritaires ont étouffé le processus démocratique qui était en cours depuis des décennies. Peut-on alors parler d’une démocratie complètement vidée de sa substance dans cette région ? Le maintien au pouvoir serait-il la cause et la conséquence de l’autoritarisme des dirigeants ? Cet article retrace les chemins ambigus de la démocratie ouest-africaine entre dérives autoritaires et progrès démocratiques. Il s’appuie sur des éléments empiriques, d’observation, d’analyse documentaire et établit une comparaison spatio-temporelle entre la Côte d’Ivoire, la Guinée et le Mali.

Mots-clés :

- Afrique de l’Ouest,

- démocratie,

- autoritarisme,

- administration électorale,

- violences politiques

Abstract

The year 2020 has been a year in which democracy seriously got a rough ride in West Africa. The region is now the scene of several violations of democratic principles characterized by the return to elective « democratorship » and autocratic systems. Constitutional changes, arrests of opponents, political and community violence, military coups, social and security crises have stifled the democratic process which had been in process for decades. Can we then speak of a democracy completely emptied of its substance in this region? Is the maintaining power of leaders the cause and the consequence of the authoritarianism? This article traces the ambiguous paths of West African democracy between authoritarian drifts and democratic progress. It’s based on empirical elements, observation, documentary analysis and establishes a space-time comparison between Ivory Coast, Guinea and Mali.

Keywords:

- West Africa,

- democracy,

- authoritarianism,

- electoral administration,

- political violence

Corps de l’article

Introduction

L’étude des régimes ouest-africains dans leurs relations avec la pratique démocratique reste très ambiguë. Au lendemain des indépendances, plusieurs régimes autoritaires émergent avec un système de parti unique et l’absence d’alternance. Au Mali, Modibo Keïta[1] qui dirige le pays après l’indépendance est renversé par un coup d’État en 1968 par le lieutenant Moussa Traoré qui instaure une dictature militaire. Comme le Mali en 1960, la Côte d’Ivoire accède à l’indépendance et Félix Houphouët-Boigny devient le premier président. Il reste au pouvoir jusqu’à sa mort en 1993 (33 ans) sans alternance. En Guinée, Ahmed Sékou Touré qui devient le premier président du pays en 1958 dirige le pays jusqu’à sa mort en 1984. En fait, ces évènements ont complètement altéré le paysage politique et exacerbé les clivages et les divisions ethniques.

Le processus démocratique est amorcé à partir des années 1990. La voie de la démocratie choisie par les pays résulte d’une part de la volonté des peuples de s’affranchir du joug des régimes autoritaires post-indépendances, et d’autre part du rôle de la communauté internationale après la chute du mur de Berlin. La communauté internationale va faire de la légitimité démocratique des nouveaux gouvernements une condition de reconnaissance et de collaboration. Un contexte favorisé par le discours de la Baule de François Mitterrand[2] et les Conférences nationales organisées dans les pays d’Afrique. Progressivement, la Côte d’Ivoire, la Guinée et le Mali optent pour un multipartisme avec l’adoption de nouvelles constitutions qui garantissent (en théorie) les principes démocratiques. C’est-à-dire des régimes qui vont désormais incarner le même idéal politique de participation éclairée du plus grand nombre où le peuple en corps exerce le pouvoir. Cependant, la reconnaissance formelle des principes démocratiques dans les constitutions n’a pas permis d’instaurer une véritable démocratie. Les deux dernières décennies, les trois pays frontaliers ont connu de grandes crises politiques, sociales et sécuritaires. Entre coups d’État et lutte anti-terrorisme au Mali, guerre civile, rébellion et problème d’alternance en Côte d’Ivoire ou instabilité politique, problèmes communautaires et répressions sanglantes en Guinée, les violations des principes démocratiques sont désormais des outils privilégiés des gouvernants pour se maintenir au pouvoir. Malgré les nombreuses élections organisées entre 2019 et 2020, la pratique démocratique s’est fortement dégradée. Selon le dernier rapport de l’Economist Intelligence Unit (EIU) publié en 2020 sur l’état des lieux de la démocratie, l’insécurité et les tensions électorales ont fait chuter l’indice mondial de la démocratie à 5,37 (EUI 2020). Le pire score depuis sa création en 2006. Les gouvernements autoritaires ont tendance d’ailleurs à surpasser les démocraties dans la région. Le Mali, la Guinée et la Côte d’Ivoire se retrouvent ainsi parmi les pays peu ou pas démocratiques. Peut-on alors parler d’une démocratie complètement vidée de sa substance dans ces pays ? Le maintien au pouvoir serait-il la cause de l’autoritarisme des dirigeants ? Ces questions sont plus légitimes aujourd’hui qu’il y a 30 ans d’autant que la trajectoire de ces pays depuis les indépendances révèle une forte similitude[3].

Nombreux sont les auteurs qui ont réalisé de sérieux travaux[4] sur la démocratie en Afrique, toutefois, la situation impose de réinterroger la pratique et les perspectives démocratiques dans cette partie d’Afrique. Aborder une approche sociohistorique et comparative entre les trois pays dans leur processus de démocratisation et de dresser un bilan de la pratique démocratique sont deux faces de cette recherche. Après avoir rendu compte des éléments qui ont contribué à vider la démocratie de sa substance fondamentale, la seconde partie présente la volonté de se maintenir au pouvoir comme cause du basculement vers un autoritarisme.

Une démocratie vidée de sa substance

Nous serions portés à tenir la démocratie pour le système politique « normal » du monde contemporain. Elle est une garantie de liberté et d’égalité sans commune mesure avec les autres formes de gouvernements que les pays africains ont connu durant des décennies. Dans le rapport de l’EUI(EUI 2020), les analystes ont évalué le niveau de démocratie des pays selon cinq critères. Le processus électoral et le pluralisme, le fonctionnement du gouvernement, la participation politique, la culture politique et l’état des libertés civiles. Parmi 165 États classés selon quatre types de régimes (les régimes démocratiques, les régimes à démocratie imparfaite, les régimes hybrides et les régimes autoritaires), l’Afrique subsaharienne fait figure de mauvaise élève avec 4,16 points (sur 50 pays analysés). Par exemple, le Togo, suite à la non-transparence des élections et de la répression des opposants, a perdu 15 places depuis un an. De son côté, le Mali suite au coup d’État militaire et de l’annulation des élections parlementaires de mars 2020 a perdu 11 places. Ce sont les deux plus mauvais élèves. La Côte d’Ivoire est classée comme démocratie hybride et la Guinée comme régime autoritaire. Il est important de préciser que ce classement intervient avant les élections en Guinée et en Côte d’Ivoire qui se sont soldées par des processus électoraux biaisés, caractérisés par plusieurs dizaines de morts et l’arrestation de nombreux citoyens pour des raisons politiques.

Figure 1

Derrière les simulacres d’élections et l’inféodation des institutions républicaines, il y a un net recul de la démocratie. Si nous la jugeons fondée sur un pouvoir appartenant au peuple avec des principes comme la mise en place d’un État de droit, le respect des droits de l’homme et la participation citoyenne la démocratie reste minoritaire dans la sous-région. À quelques exceptions comme le Sénégal ou le Ghana (pour la partie anglophone), les espoirs d’alternances se dissipent dans des manœuvres politiciennes et des tentatives de confiscation du pouvoir. Les crises sociales, politiques et communautaires prennent le dessus et les institutions électorales et judiciaires, parfois très politisées, sont instrumentalisées au service des dirigeants.

Absence d’alternance politique et multiplication des coups d’État

Le respect des règles démocratiques constitue le talon d’Achille de la plupart des dirigeants dans la sous-région. L’impossibilité de fait d’une alternance politique, les crises politiques, sécuritaires et communautaires favorisent de plus en plus le recours aux coups d’État et particulièrement au Mali. Les auteurs de coups d’État s’appuient généralement sur tout ou une frange de l’armée et bénéficient du soutien d’au moins une partie de la classe politique et de la société civile. Malgré le caractère inconstitutionnel et antidémocratique, les coups d’État ont permis plus d’alternances (non démocratiques) au pouvoir que les élections.

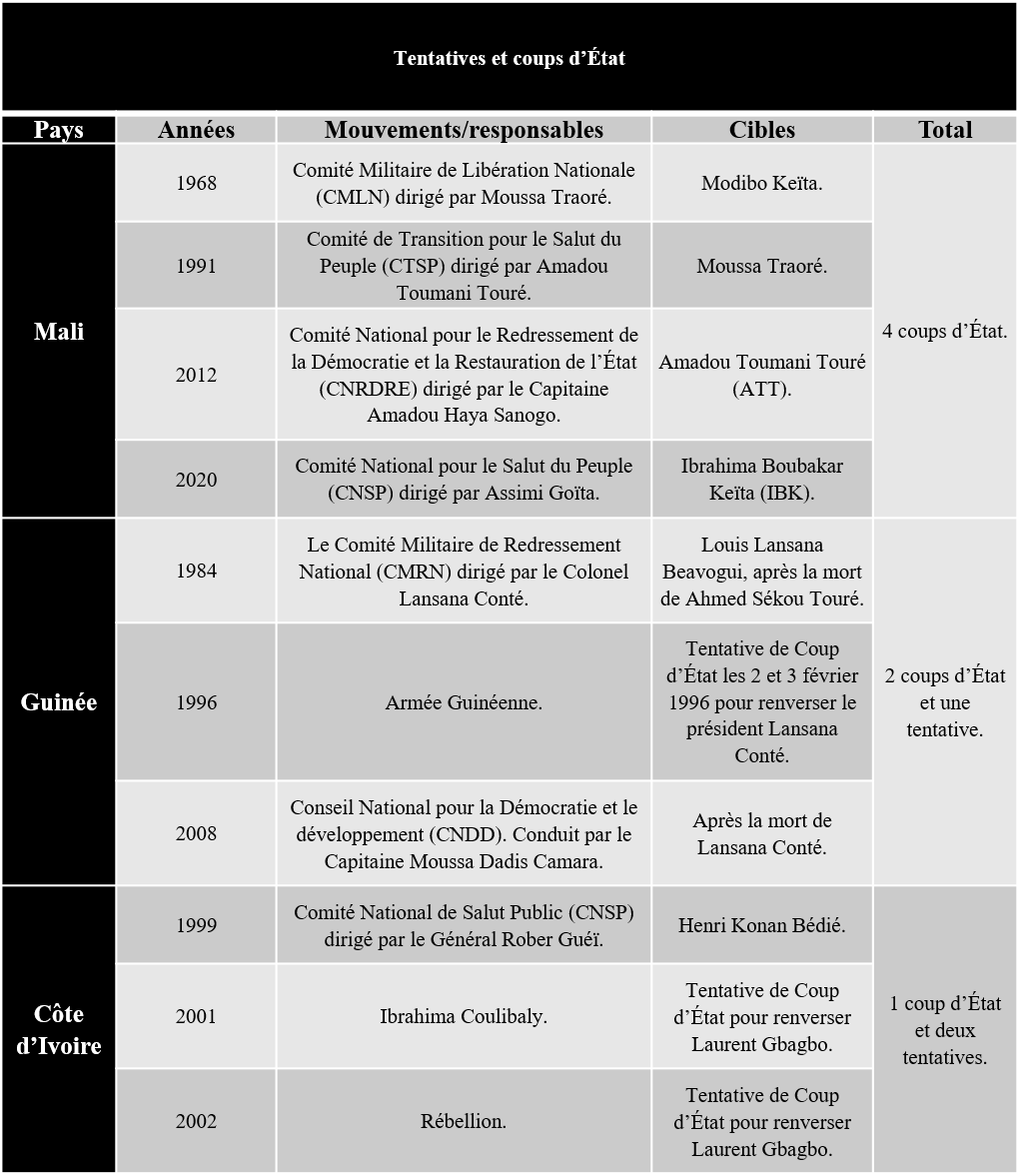

Depuis 1960, la Guinée, la Côte d’Ivoire et le Mali ont connu dix tentatives et coups d’État (4 au Mali, 3 en Guinée et 3 en Côte d’Ivoire). C’est la moyenne dans plusieurs pays de la région (le Ghana a connu 5 coups d’État, le Niger 4 coups d’État, la Mauritanie 5 coups d’État, le Burkina Faso 6 coups d’État, etc). En Guinée, aucune alternance électorale entre pouvoir et opposition n’a eu lieu depuis l’indépendance du pays en 1958. L’alternance en 1984 intervient suite au Coup d’État après la mort de Ahmed Sékou Touré qui était au pouvoir depuis 1958. En 2010, l’élection de Alpha Condé a permis le retour des civils au pouvoir après le coup d’État de 2008, suite à la mort du Général Lanasa Conté. En Côte d’Ivoire, le coup d’État de 1999 organisé par le Comité National de Salut Public (CNSP) dirigé par le Général Rober Guéï a mis fin au pouvoir de Henri Konan Bédié. C’est le premier coup d’État du pays depuis l’indépendance. Toutefois, Le Général Rober Guéï est assassiné en 2002, ce qui marque le début d’une longue crise et d’une guerre civile dans le pays.

Entre 1960 et 2020, le Mali a organisé dix élections présidentielles[5]. La seule élection qui a permis une alternance sans coup d’État est celle du 22 avril 2002 (avec un second tour le 12 mai 2002). Elle a permis l’élection de Amadou Toumani Touré, à l’issue des deux mandats du président sortant Alpha Oumar Konaré, dix ans après son arrivée au pouvoir. En effet, le coup d’État de 1968 organisé par Moussa Traoré qui dirige le Comité Militaire de Libération Nationale (CMLN) a permis d’évincer Modibo Keïta (premier président du Mali). En 1991 un nouveau coup d’État[6] du Comité de Transition pour le Salut du Peuple (CTSP) dirigé par Amadou Toumani Touré met fin au pouvoir de Moussa Traoré qui dure depuis 1968. En 2012, un troisième coup d’État organisé par le Comité National pour le Redressement de la Démocratie et la Restauration de l’État (CNRDRE) dirigé par le Capitaine Amadou Haya Sanogo met fin au mandat d’Amadou Toumani Touré. Il permet l’élection d’Ibrahima Boubakar Keïta. Les crises politiques que traverse le pays après la réélection de IBK conduisent à son renversement par le Comité National pour le Salut du Peuple (CNSP) sous l’impulsion du Colonel Assimi Goita. L’armée bénéficie de l’aide de la société civile et de l’imam Mahmoud Dicko qui reste une figure de la lutte. Le calendrier du CNSP prévoit une transition de 18 mois[7] dirigée par Bah N’Daw avant un retour à un régime civil. Depuis quelques années la question sécuritaire dans le nord du pays, l’inexistence de l’autorité de l’État dans plusieurs endroits, la mauvaise gouvernance, et les multiples revendications de la société civile intensifient les crises. Un climat qui favorise le retour de l’armée au pouvoir, les violations des droits de l’homme et paraît légitimer le recours à la force. La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) a publié un rapport sur les violations et abus de droits de l’homme ayant causé la mort de 323 personnes dont 23 enfants et 11 femmes entre le 1er avril et le 30 juin 2020. Soit une augmentation de 5,65 % par rapport au trimestre précédent. Les violences interviennent dans un contexte marqué par des mouvements de contestation des élections législatives (avec des manifestations antigouvernementales à Bamako, Mopti, Kayes et Sikasso) et les nombreuses attaques des groupes extrémistes et djihadistes[8].

Figure 2

Ces modes de transition (loin d’être les seuls facteurs) expliquent en partie les dynamiques politiques et l’état dégradé de la démocratie. Ils sont des marqueurs et révélateurs des malaises démocratiques dans la sous-région.

Instrumentalisation des commissions électorales et manipulations des élections

Les pays francophones d’Afrique ont, durant des années, imité le modèle français dans l’organisation des élections, c’est-à-dire impliquant l’administration d’État au travers du ministère de l’Intérieur. C’est seulement en 1995 au Bénin avec la création pour la première fois d’une commission électorale pour les élections que la transition entre le ministère de l’Intérieur et les commissions « indépendantes » est amorcé. Plusieurs autres pays ont suivi cette voie en impliquantant dans la plupart des cas les partis politiques dans la composition des organes. C’est le cas de la Guinée, de la Côte d’Ivoire et du Mali. La politisation semblait résoudre la question de transparence, mais permettait aussi d’impliquer des partis politiques d’opposition dans l’organisation des élections (Guinée et Côte d’Ivoire) ou de leur supervision (Mali). Si la présence des partis politiques au sein de ces commissions est le gage d’une volonté de transparence et de crédibilité des élections, toutefois, ouvrir les commissions électorales aux formations politiques fait courir le risque de reproduire, en leur sein, les rivalités politiques. Comment assurer la neutralité qui devrait s’imposer aux commissions électorales ?

Au Mali, la réforme du système électoral devait réduire les contestations. La CENI malienne a été créée par la loi N° 97-008/AN-RM du 14 janvier 1997[9], dans un contexte de tension entre l’opposition et le parti au pouvoir. Les multiples réformes électorales qui ont suivi voient la CENI réduire à un organe uniquement chargé de la supervision et du suivi des élections[10]. L’administration électorale actuelle du Mali est composée de la Délégation Générale aux Élections (DGE) responsable de la gestion des listes électorales, du ministère de l’Administration territoriale qui est chargé de l’organisation du processus électoral et de la CENI qui supervise les élections. En dépit de cette structuration, la qualité et la crédibilité de ces organes sont minées par leur absence de professionnalisation, leur incapacité à remplir leurs fonctions et le doute sur leur indépendance vis-à-vis du gouvernement. Les différentes réformes électorales ont conduit à une confusion des rôles et des compétences entre le ministère de l’Administration territoriale, la Commission électorale nationale indépendante et la Délégation Générale aux Élections. D’ailleurs, plusieurs acteurs politiques maliens souhaitent voir le ministère de l’Administration dessaisi de l’organisation des élections et le transfert de toutes les compétences à la CENI[11].

En Guinée, depuis les premières élections organisées dans le pays, les résultats ont toujours été contestés suite aux fraudes et aux actions irrégulières tendant à les fausser. Le double scrutin du 22 mars 2020 et la réélection d’Alpha Condé[12] en octobre 2020 portent un cachet particulier en raison du taux anormalement élevé de participation et de suffrages exprimés en faveur du parti présidentiel le RPG dans certaines régions. Kouroussa, Siguiri, Mandiana, Kerouané avec des taux de participation entre 98 et 99,98 %. À Faranah le nombre de votants est supérieur de 218 voix au nombre d’inscrits, donnant au final un taux de participation de 100,14 %.[13] Ces anomalies font douter de la capacité de la CENI à organiser des élections crédibles et transparentes. L’instrumentalisation des institutions électorales remonte aux premières tentatives de démocratisation du pays. Toutes les élections nationales ou locales tenues depuis l’ouverture démocratique jusqu’en 2005 sont systématiquement remportées par le parti au pouvoir, altérant ainsi la confiance des acteurs politiques dans les processus électoraux. L’opposition est alors entrée dans une logique de contestation des scrutins[14], avec son lot de manifestations parfois violentes, et revendique son implication dans l’organisation des élections comme préalable à toute participation au processus électoral. Les mouvements sociaux de 2006-2007 et la pression de la communauté internationale en faveur de la réforme des institutions électorales ont amené finalement la Guinée à opter pour la création d’un organe de gestion des élections, indépendant du gouvernement et du ministère de l’Administration qui était responsable de leur tenue. La création de cet organe en 2007 permet aux partis politiques de l’opposition de participer à l’organisation des processus électoraux. L’article 2 du Code électoral guinéen et la loi organique L/2018/044/AN du 5 juillet 2018[15] disposent que la « CENI est chargée de l’établissement et de la mise à jour du fichier électoral, de l’organisation, du déroulement, de la supervision des opérations de vote et de la proclamation des résultats provisoires. Et elle organise toutes les élections politiques et les référendums ». De facto, contrôler la CENI permet de remporter les élections. Si, depuis sa création, les partis politiques majoritaires en son sein au moment d’organiser les élections les ont toujours remportées, l’installation d’une nouvelle CENI en janvier 2019 sous une nouvelle loi exclut catégoriquement les petites formations politiques de l’organisation et de la supervision des élections, et renforce le pouvoir et la domination des principales formations politiques, si bien que l’institution est devenue,depuis sa première expérience en 2010, le lieu privilégié des luttes entre partis politiques pour défendre leurs intérêts, et son contrôle un enjeu pour les partis dans la conquête du pouvoir.

En Côte d’Ivoire, il a fallu attendre 2001 pour voir la création d’une Commission électorale « indépendante » du gouvernement. En application des dispositions de l’article 32 alinéa 4[16] de la Loi N°2000-513 du 1er août 2000 portant Constitution de la Côte d’Ivoire, la Commission électorale indépendante (CEI) a été créée. Jusqu’en 1999 et avant le coup d’État, les élections étaient organisées par le Ministère de l’Intérieur (comme le Mali et la Guinée). La Commission électorale ivoirienne est chargée de l’organisation, de la supervision et du contrôle du déroulement de toutes les opérations électorales et référendaires. Elle fait l’objet de critique et de contestation depuis sa création. L’opposition dénonce son militantisme et son contrôle par le gouvernement. Il est d’ailleurs important de préciser qu’en 2016, la Cour africaine des droits de l’Homme avait rendu un arrêt jugeant l’institution déséquilibrée tout en demandant au gouvernement de modifier sa composition. La réforme effectuée avant la présidentielle de 2020 n’a rien apporté sur ce plan. L’opposition continue de dénoncer une initiative personnelle et solitaire du gouvernement dans le cadre de la réforme de l’institution. La CEI qui comprend désormais 15[17] membres au lieu de 17 est dominée par des représentants du parti au pouvoir et membres du gouvernement. La crise postélectorale en 2010 avait fait plus de 3 000 morts après le refus du président Gbagbo de reconnaitre sa défaite face à Alassane Ouattara. Qu’en est-il aujourd’hui ? Selon le rapport préliminaire de la Mission d’observation électorale (MIOE) de l’Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique (EISA) et du Centre Carter (TCC), la présidentielle d’octobre 2020 est « un scrutin non inclusif et boycotté qui laisse un pays fracturé ». Alassane Ouattara est réélu dès le premier tour avec 3 031 483 voix sur 3 269 813 votants soit un pourcentage de 95,31 % selon le Conseil constitutionnel. Un score tout simplement impossible dans une démocratie lorsque la compétition est ouverte à tous et de façon équitable. Le contexte politique n’a pas permis d’organiser une élection « compétitive et crédible ».

L’emprise partisane au sein des institutions électorales a atteint son paroxysme. L’instrumentalisation des commissions électorales constitue un danger pour la régularité, la transparence et la crédibilité des élections. Si le choix de recourir à une CENI a été une bonne chose en soi, la composition et les attributions n’ont toutefois pas été mûrement réfléchies, la succession de crises qui les ont affectées le démontrent amplement. Selon Patrice Yengo, la fraude électorale devient démocratique au sens où les « dictateurs » s’accommodent désormais du suffrage universel dont les résultats sont avalisés par l’opinion internationale (2002). Si le terme de « démocrature » est souvent accolé à ces nouveaux régimes,ce mot-valise dit bien que les gouvernements autoritaires issus d’élections douteuses pervertissent la démocratie et engendrent des crises de confiance à répétition.

Confiscation du pouvoir et autoritarisme

La rupture de confiance entre gouvernants et gouvernés en Afrique de l’Ouest résulte donc clairement de la volonté des dirigeants de « confisquer » le pouvoir. De là les crises politiques récurrentes. De manière générale, la concentration du pouvoir entre les mains d’une minorité affaiblit les institutions. Les crises maliennes à répétition comme les réélections des présidents Alpha Condé et Alassane Ouattara furent obtenues dans un climat de violences accrues qui ont encore accentué les fractures politiques et sociales. Les dirigeants et responsables politiques s’étant montrés incapables d’organiser des transitions politiques, l’autoritarisme est le fruit d’un système oppressif et violent qui s’est répandu dans la plupart des pays après avoir été sciemment entretenu. Les nombreuses modifications ou changements constitutionnels visaient simplement le maintien au pouvoir des dirigeants. En Guinée, la modification constitutionnelle de 2001 a permis à Lansana Conté de rester au pouvoir jusqu’à sa mort en 2008. Le changement constitutionnel de mars 2020 a permis à Alpha Condé de briguer un troisième mandat après 10 ans au pouvoir. En Côte d’Ivoire, le référendum constitutionnel du 30 octobre 2016 a permis à Alassane Ouattara de briguer un troisième mandat en 2020. Ces changements et modifications constitutionnelles interviennent dans un climat d’instabilités politiques et de violences communautaires. Les constitutions africaines ont suscité, après les années 1990, beaucoup d’espoirs. L’ouverture démocratique, l’alternance au pouvoir, le multipartisme, les principes démocratiques et les droits fondamentaux, consacrés par ces nouveaux textes, leur confèrent une forme de sacralité qui était jusqu’alors absente. Toutefois, les dirigeants arrivés au pouvoir n’ont pas toujours contribué à garantir ce caractère sacré. L’instrumentalisation des textes fondamentaux à la fin des années 1990 a permis à plusieurs chefs d’État de se maintenir au pouvoir. Nait alors une forme de banalisation des constitutions.

La réforme constitutionnelle : une ressource utilisée pour étouffer la démocratique

La Guinée, le Mali et la Côte d’Ivoire ont connu entre 1958 et 2020, 11 constitutions (5 pour la Guinée, 4 pour la Côte d’Ivoire et 2 pour le Mali). Or, les 3 pays ont ratifié la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la bonne gouvernance, ainsi que le Protocole A/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne gouvernance de la CEDEAO. Tous ces textes ont été systématiquement violés notamment l’article 1er du protocole de la CEDEAO et l’article 3 et 10 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la bonne gouvernance. La Charte africaine de la démocratie, stipule que « les États parties s’engagent à mettre en œuvre la présente Charte conformément aux principes énoncés ci-après : le respect des droits de l’homme et des principes démocratiques, l’accès au pouvoir et son exercice, conformément à la Constitution de l’État partie et au principe de l’État de droit ; (…) la tenue régulière d’élections transparentes, libres et justes ; la séparation des pouvoirs ; (…) le rejet et la condamnation des changements anticonstitutionnels de gouvernement (…) ; le renforcement du pluralisme politique, notamment par la reconnaissance du rôle, des droits et des obligations des partis politiques légalement constitués, y compris les partis politiques d’opposition qui doivent bénéficier d’un statut sous la loi nationale[18] ». Le texte précise que les États parties doivent s’assurer que le processus d’amendement ou de révision de leurs constitutions repose sur un consensus national comportant, le cas échéant, le recours au référendum. L’article premier[19] du protocole de la CEDEAO en son point ‘’c’’ précise que tout changement anticonstitutionnel est interdit de même que tout mode non démocratique d’accession ou de maintien au pouvoir. Ces textes sont formels sur le respect du cadre constitutionnel et sur la mise en garde contre les changements et modifications anticonstitutionnels. Cependant, malgré la clarté des textes, les trois pays ont non seulement violé les accords, mais aussi leurs propres législations.

L’impossibilité pour Alpha Condé de modifier la Constitution de 2010 suite à l’intangibilité de l’article 27[20]sur la durée et le nombre de mandats présidentiel, le pousse à faire adopter lors d’un double scrutin controversé et très violent, le 22 mars 2020, une nouvelle constitution et à faire élire une nouvelle Assemblée nationale monocolore. Cela lui permet de remporter dès le premier tour un 3e mandat lors de la présidentielle du 18 octobre 2020. Tenus pour illégales par le Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC)[21]. ces atteintes aux textes ont occasionné des violences politiques depuis 2019. Malgré cela, le président s’est octroyé un nouveau mandat, mais également sur un mandat rallongé qui passe de 5 à 6 ans[22]. La Guinée voit donc le pouvoir confisqué par une Assemblée monocolore, une Cour constitutionnelle soumise et des organes électoraux contrôlée par le parti présidentiel. Les manifestations politiques (à répétition dans le pays depuis 2010) se soldent le plus souvent par plusieurs morts. Son gouvernement est de ceux qui comptent le plus de prisonniers politiques depuis l’avènement du multipartisme intégral en Guinée.

La Côte d’Ivoire, qui était considérée comme une démocratie relativement solide après la transition de 2010 change également de statut avec la réélection controversée de Alassane Ouattara[23] pour un troisième mandat. Pourtant, l’article 55 de la Constitution ivoirienne de 2010 dispose que « le président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il n’est rééligible qu’une fois ». Toutefois, le référendum constitutionnel du 30 octobre 2016 intervient après sa réélection et remet « les compteurs à zéro ». Le décès subit du candidat officiel a débouché sur le maintien au pouvoir d’Alassane Ouattara,président depuis 2011 qui a interprété la constitution pour obtenir un troisième mandat. Selon Amnesty International, « les autorités ont restreint les droits à la liberté d’expression et de réunion pacifique alors que les tensions politiques s’accentuaient à l’approche de l’élection présidentielle de 2020. Les forces de sécurité ont eu recours à une force excessive contre des manifestants pacifiques, en toute impunité. Des militants politiques, des journalistes et des défenseurs des droits humains ont été arrêtés et détenus arbitrairement. De nouvelles lois ont mis en place de lourdes restrictions à l’exercice des droits fondamentaux. Y compris à celui des droits des femmes ». Donc, malgré toutes les avancées enregistrées après les années 1990 et la transition de 2010, le pays reste tout de même un pays où les institutions sont faibles et l’exécutif plus fort. Difficile de parier sur une stabilité démocratique si les institutions ne sont pas indépendantes et la Constitution respectée.

Le Mali, contrairement à la Guinée et à la Côte d’Ivoire, va privilégier le recours au coup d’État et empêche ainsi toute alternance régulière. Le président Ibrahima Boubacar Keïta est arrêté suite au coup d’État du 18 août 2020 qui intervient alors même que le pays est engagé dans une guerre contre le terrorisme et des conflits interethniques depuis une décennie. Le Colonel Assimi Goïta, président du Comité National pour le Salut du Peuple (CNSP[24]), devient le chef de l’État.

Une démocratie stable restera tout simplement impossible aussi longtemps que dureront les manipulations des textes organiques pour garantir le maintien au pouvoir de ceux qui l’accaparent, asphyxiant de la sorte la démocratie ouest-africaine. L’expression « norme suprême » ou « norme fondamentale » n’existe que dans les discours. Leur vulnérabilité traduit la faiblesse des institutions dans la protection des lois de la République, mais remet également en cause le principe de séparation des pouvoirs qui sont désormais concentrés dans les mains d’un seul dirigeant.

Morcellement et musellement des oppositions en Guinée et en Côte d’Ivoire

Après les élections de 2020 en Guinée et en Côte d’Ivoire, la « chasse aux sorcières » se poursuit avec l’arrestation de plusieurs opposants et des procès politiques. Les libertés politiques sont confisquées et les détentions arbitraires se multiplient. La déclaration de Mme Michelle Bachelet, Haut-commissaire des Nations-Unies, montre la préoccupation de la communauté internationale face à la situation en Côte d’Ivoire. « Nous avons de sérieuses préoccupations concernant l’arrestation de plusieurs responsables de l’opposition dont au moins huit seraient toujours en détention et le déploiement des forces de sécurité au domicile d’autres personnes. (…) j’appelle toutes les parties à modérer la rhétorique haineuse et à s’efforcer de trouver des solutions communes, dans le plein respect de l’État de droit et des droits de l’homme, par le biais d’un dialogue inclusif et constructif ». Amnesty International a constaté de son côté l’arrestation de dizaines de membres de l’opposition en marge de l’élection après le rejet de l’opposition des résultats. Le leader de l’opposition Pascal Affi N’Guessan est arrêté dans la nuit du 6 novembre et détenu au secret jusqu’au 9 novembre 2020. Il est visé par 30 chefs d’accusation, notamment « attaque et complot contre l’autorité de l’État, assassinat et actes de terrorisme ». Le 3 novembre selon Amnesty International, 21 personnes[25] ont été arrêtées au domicile du leader de l’opposition Henri Konan Bédié. Les appels de l’opposition à la désobéissance civile et les actes de violence qui ont suivi ont également impacté le scrutin présidentiel de 2020. « La validation de la candidature de Alassane Ouattara par le Conseil constitutionnel, a été contestée et à juste titre, les motivations de cette décision ne s’appuyant sur aucun fondement juridique clair ou justifié en points de droit. Sur 44 candidatures déposées, 40 ont été rejetées, sans que les prétendants n’aient accès à un recours effectif, le rejet de leurs dossiers leur ayant été signifié en dernier ressort[26] ». Une situation qui a fini par affaiblir l’opposition ivoirienne, à mesure que les arrestations se sont succédées pour faire taire les contestataires. Cette campagne électorale totalement déséquilibrée fut marquée par la désobéissance civile et des violences qui ont fait plus de 30 morts et des centaines de blessés.

La situation est encore plus préoccupante en Guinée. La majeure partie des cadres du principal parti d’opposition, l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) et des membres de l’Alliance Nationale pour l’Alternance Démocratique (ANAD) a été arrêtée après la présidentielle. Deux opposants[27] ont perdu la vie en prison sans procès. L’Union européenne, la France, les États-Unis tirent la sonnette d’alarme et dénoncent un ciblage de l’opposition politique par le gouvernement. Les condamnations de Oumar Sylla[28], de Souleymane Condé[29], ou la détention de plusieurs responsables politiques, à l’image d’Ousmane Gaoual Diallo, de Abdoulaye Bah, de Amadou Diouldé Diallo, d’Étienne Soropogui (ancien commissaire de la CENI), et de Cherif Bah, témoignent de la volonté du gouvernement de réduire au silence toute voix dissidente. Plus de 400 personnes sont détenues en Guinée pour des faits politiques selon le collectif « Tournons la Page ». Le ciblage et la répression des leaders de l’opposition constituent non seulement une violation des droits humains, mais aussi un recul démocratique et le retour à une forme de dictature civile.

Par-delà l’inefficacité des institutions étatiques, ces situations tiennent aussi à l’implication évasive de la communauté internationale qui se limite à des déclarations routinières sans mesures concrètes. Malgré les tueries en Côte d’Ivoire et en Guinée, aucune sanction n’a été prise par la communauté internationale (CEDEAO, UE, UA, etc.). Mais il importe surtout de remarquer d’une part le manque de moyens et l’absence d’organisation réelle des partis politiques ainsi que le manque de formation des militants aux valeurs démocratiques, d’autant qu’il y a également très peu de renouvellement au sein des partis politiques d’opposition ; d’autre part, la faiblesse de la société civile dans la coordination des luttes et l’absence d’outils d’évaluation locaux fiables. Ces conditions profitent aux pouvoirs en place.

En guise de conclusion

Trente ans après les premières Conférences nationales censées mettre les pays africains sur le chemin de la démocratie, la Côte d’Ivoire, la Guinée et le Mali ont désormais la triste réputation d’être de mauvais élèves en matière de respect des principes démocratiques. Ces pays partagent la même tendance à l’abus d’autorité et cela, quelle que soit sa forme (traditionnelle, charismatique ou légale rationnelle). Les dernières élections organisées en 2020 en Guinée et en Côte d’Ivoire ont illustré cette dérive autoritaire des autorités et l’instrumentalisation de l’exercice électoral. Les élections deviennent alors le moyen par lequel le système politique se perpétue et la fraude électorale le régulateur systémique. Nous ne sommes plus dans les crises inhérentes à l’absence d’élection, mais plutôt dans des crises liées à des élections truquées. Le vote en tant qu’outil de désignation des élites à la disposition des citoyens est ici affaibli et les éventuels dispositifs de contrôle des élections s’avèrent impuissants. Dès lors, les institutions, notamment électorales, souffrent d’un déficit de légitimité et de crédibilité. En fin de compte, force est de constater que les dirigeants s’appuient sur une direction collégiale, que ce soit celle d’une classe, d’une caste, d’une ethnie ou d’une lignée pour confisquer le pouvoir sans aucun égard pour les procédures démocratiques. Les crises politiques devraient probablement se multiplier en Afrique de L’Ouest où la démocratie est plus que jamais fragilisée.

Parties annexes

Notes

-

[1]

Modibo Keita a été président du Mali entre 1960 et 1968. Il est mort le 16 mai 1977 en détention au camp des commandos parachutistes de Djikoroni Para à Bamako.

-

[2]

16e conférence des chefs d’État d’Afrique et de France.

-

[3]

Une lutte commune s’est organisée dans le cadre du mouvement des indépendances. Le Parti démocratique de Guinée (PDG) de Sékou Touré, le Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) et l’Union Soudanaise (US) du Mali, sont tous des partis membres du Rassemblement démocratique africain (RDA). Une fédération de partis politiques créée suite au Congrès de Bamako en 1946 pour la lutte en faveur de l’indépendance des pays africains. Les partis politiques deviennent en quelque sorte des sections de la fédération du RDA. Le PDG-RDA en Guinée, le PDCI-RDA en Côte d’Ivoire et l’US-RDA au Mali. Une fédération au sein de laquelle la lutte s’organise et s’intensifie.

-

[4]

Se reporter notamment aux travaux de Babacar Guèye, de Jean-François Bayart, de Bertrand Badié.

-

[5]

Les élections présidentielles de 1960, 1964, 1979, 1985, 1992, 1997, 2002, 2007, 2013 et 2018.

-

[6]

Le coup d’État va aboutir à l’organisation de l’élection présidentielle d’avril 1992 et Alpha Oumar Konaré est élu président face à Tiéoulé Mamadou Konaté de l’Union Soudanaise-Rassemblement Démocratique Africain (US-RDA).

-

[7]

À priori, la prochaine élection présidentielle devrait se tenir en mars 2022.

-

[8]

Le Mali enregistre aujourd’hui la présence de plusieurs groupes d’extrémistes et de djihadistes. Entre autres Al Qaida au Maghreb Islamique (AQMI), Al Mourabitoun, La Katiba Macina, Ansar Eddine, Jama’at nusrat al-Islam wal Muslimin (JNIM), etc.

-

[9]

La loi électorale fixe le régime du référendum, de l’élection du président de la République, des conseillers des collectivités territoriales ainsi que des membres de l’Assemblée nationale. Elle établit une commission électorale nationale indépendante (CENI) chargée de l’organisation et de la gestion des opérations référendaires. La loi va évoluer d’autant plus que la CENI ne sera qu’un simple organe de supervision des élections. La loi N° 04-012/AN-RM du 30 janvier 2004 portant modification de la Loi n° 02-007/AN-RM du 12 février 2002 portant Loi électorale, aménage et réadapte les compétences des institutions électorales dans l’organisation des élections.

-

[10]

Loi électorale N° 06-044 DU 4 septembre 2006 consolidée, modifiée par la loi n° 2011-085 du 30 décembre 2011 et la loi n° 2013-017 du 21 mai 2013. Article 3 : « Il est créé une Commission dénommée Commission électorale nationale indépendante, dont le sigle est CENI. La CENI est chargée de la supervision et du suivi de l’élection présidentielle, des élections générales législatives et communales et des opérations référendaires. (…). »

-

[11]

Selon l’article 4 de la loi électorale N° 06-044 DU 4 septembre 2006 consolidée, « La Commission électorale nationale indépendante est composée au niveau national de quinze (15) membres répartis comme suit : - dix (10) membres désignés par les partis politiques suivant une répartition équitable entre les partis politiques de la majorité et ceux de l’opposition ; - un (01) membre désigné par les Confessions religieuses ; 3 - un (01) membre désigné par le Syndicat Autonome de la Magistrature ; - un (01) membre désigné par le Conseil de l’Ordre des Avocats ; - un (01) membre désigné par les Associations de Défense des Droits de l’Homme ; - un (01) membre désigné par la Coordination des Associations Féminines (CAFO) ».

-

[12]

Le président Alpha Condé est réélu à 59,50 % des suffrages dès le premier tour selon les résultats définitifs, proclamés par la Cour constitutionnelle.

-

[13]

Selon les résultats officiels publiés par la CENI.

-

[14]

Parmi les principaux partis politiques d’opposition qui contestaient alors les scrutins se trouvaient notamment : le Rassemblement du peuple de Guinée (RPG), le Parti pour le renouveau et le progrès (PRP), et l’Union pour la nouvelle république (UNR).

-

[15]

Loi organique L/2018/044/AN du 5 juillet 2018, portant modification de certaines dispositions de la Loi L/2012/016/CNT du 19 septembre 2012, portant création, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante.

-

[16]

« Il est créé en application de l’article 32 alinéa 4 de la Constitution, une Commission électorale indépendante en abrégé CEI, dont les attributions, l’organisation et le fonctionnement sont déterminés par la présente loi. La CEI est une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Le siège de la CEI est fixé à Abidjan. Il peut, toutefois, être transféré en cas de nécessité, en tout autre lieu du territoire national par décision de son bureau ».

-

[17]

Un représentant du président de la République, un représentant du ministre de l’Intérieur, six représentants de la société civile, six représentants des partis politiques et un représentant du Conseil supérieur de la magistrature.

-

[18]

Article 3 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la bonne gouvernance, adoptée par la Huitième session ordinaire de la Conférence ténue le 30 janvier 2007 à Addis-Abeba (Éthiopie).

-

[19]

Article premier du Protocole A/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnel au protocole relatif au mécanisme de prévention, de Gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité de la CEDEAO.

-

[20]

« Le président de la République est élu au suffrage universel direct. La durée de son mandat est de cinq ans, renouvelable une fois. En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels, consécutifs ou non ». Un article renforcé par la disposition 154 qui garantit l’intangibilité de la durée et du nombre de mandats.

-

[21]

Le Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) est créé le 14 octobre 2019 en Guinée au sein de la société civile dans le but d’empêcher le président Alpha Condé de changer la Constitution de 2010 et de briguer un 3e mandat.

-

[22]

Article 40 de la Constitution du 22 mars : « le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de six (6) ans, renouvelable une fois ».

-

[23]

Après l’annonce du 5 mars 2020 de son intention de ne pas briguer un 3e mandat, il revient sur sa décision le 8 juillet 2020, suite à la mort de son Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qu’il avait désigné comme son successeur. Il invoque un cas de force majeure pour justifier son nouveau mandat.

-

[24]

Le CNSP est un mouvement militaire qui a participé au coup d’État militaire.

-

[25]

Entre autres Maurice Guikahué, numéro deux du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), les sénateurs Seri Bi N’Guessan et Bassy Koffi Bernard, et de Narcisse N’dri Kouadio, directeur de cabinet d’Henri Konan Bédié.

-

[26]

Déclaration préliminaire, conjointe EISA-Centre Carter, Mission internationale d’observation électorale (MIOE) Côte d’Ivoire 2020, novembre 2020, p1.

-

[27]

Roger Bamba et Mamadou Oury Barry membres de l’ANAD et de l’UFDG.

-

[28]

Activiste et figure de la lutte contre le 3e mandat au sein du FNDC. Le jeudi 28 janvier 2021, il est condamné à 11 mois de prison ferme.

-

[29]

Condamné à 1 an de prison. Il est membre du mouvement Diversité Républicaine de Guinée et ancien coordinateur du FNDC aux USA.

Bibliographie

- Africaine, Union. 2007. « Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, adoptée par la huitième session ordinaire le 30 janvier 2007 à Addis-Abeba ».

- Afrique, Le Point. 2021. « Guinée : des interrogations après la mort de deux opposants en prison ». Le Point, janvier. https://www.lepoint.fr/afrique/guinee-des-interrogations-apres-la-mort-de-deux-opposants-en-prison-23-01-2021-2410870_3826.php.

- Alcaud, David, Laurent Bouvet, Jean-Gabriel Contamin, Xavier Crettiez, Stéphanie Morel, et Muriel Rouyer. 2010. Dictionnaire de sciences politiques. 2e éd. Paris: Sirey.

- Bacot, Paul. 1994. Dictionnaire du vote : élections et délibérations. Lyon: Presse universitaire de Lyon.

- CEDEAO. 2001. « Protocole A/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnel au protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité ».

- Châtelot, Christophe. 2021. « En Guinée, des centaines de personnes toujours emprisonnées après la réélection d’Alpha Condé ». Le Monde.fr, janvier. https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/01/08/en-guinee-des-centaines-de-personnes-toujours-emprisonnees-apres-la-reelection-d-alpha-conde_6065615_3212.html.

- Cour, Constitutionnelle. 2020. « Arrêt portant proclamation des résultats définitifs du référendum du 22 mars 2020 pour l’adoption d’une nouvelle Constitution. »

- Côte d’Ivoire, République de. 2000a. « Loi N° 2000-513 du 1er août 2000 portant constitution de la Côte d’Ivoire ».

- Côte d’Ivoire, République de. 2000b. « Loi n° 2001-634 du 9 octobre 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission électorale indépendante (CEI) en Côte d’Ivoire. »

- EISA-Centre Carter, Mission internationale d’observation électorale. 2020. « Rapport préliminaire, élection présidentielle de 2018 en Côte d’Ivoire ».

- EUI, The Economist Intelligence Unit. 2020. « Democracy Index 2020 In sickness and in health ? » The Economist Intelligence Unit EUI.

- Guinée, FNDC. 2021. « Condamnation injustifiée Foniké Mangué : le FNDC dénonce un chantage politique qui vise à utiliser la prison comme monnaie d’échange ». FNDC. http://fndcguinee.com/index.php/2021/01/28/condamnation-injustifiee-fonike-mangue-le-fndc-denonce-un-chantage-politique-qui-vise-a-utiliser-la-prison-comme-monnaie-dechange.

- Guinée, République de. 2010. « Constitution Guinée ».

- Guinée, République de. 2017. « L/2017/039/AN du 24 février 2017, portant Code électoral révisé en République de Guinée ».

- Guinée, République de. 2020. « Constitution Guinée ».

- Lagroye, Jacques. 2003. La politisation. Paris: Belin.

- Mali, République du. 1997. « Loi N° 97-008/AN-RM du 14 janvier 1997 portant loi électorale au Mali ».

- Mali, République du. 2004. « La loi N° 04-012/AN-RM du 30 janvier 2004 portant modification de la Loi n° 02-007/AN-RM du 12 février 2002 au Mali ».

- Mali, République du. 2006. « Loi électorale du Mali N° 06-044 du 4 septembre 2006 consolidée, modifiée par la loi N° 2011-085 du 30 décembre 2011 et la loi N° 2013-017 du 21 mai 2013 ».

- Nationale, Assemblée. 2018. « Loi organique L/2018/044/AN Portant sur la CENI en Guinée ».

- Vigour, Cécile. 2005. La comparaison dans les sciences sociales, Pratiques et méthodes. Paris: La Découverte.

- Wikipédia. 2021. « Liste de coups d’État — Wikipédia, l’encyclopédie libre ». http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Liste_de_coups_d%27%C3%89tat&oldid=183361893.

- Yengo, Patrice. 2002. « La fraude électorale « démocratique », » Politique Africaine 85:108‑9.

Liste des figures

Figure 1

Figure 2