Résumés

Résumé

La théorie du roman du savant russe Mikhaïl Bakhtine (1895 – 1975) représente, d'après la plupart des spécialistes, l'analyse la plus profonde jamais réalisée sur l'évolution du genre depuis sa naissance dans l'Antiquité (Bakhtine dixit) jusqu'à nos jours. Toutefois, la puissance de la pensée de Bakhtine et son extraordinaire érudition ne l'empêchèrent pas de tomber dans le proton pseudos qui fragilise sa théorie: l'amalgame entre "littérature narrative"et la forme "roman", celui-ci n'étant qu'un genre de la narrative, genre connu comme tel seulement à partir du 12e siècle. C'est ce proton pseudos (souvent présent au départ des grandes théories scientifiques et philosophiques, presque comme un témoin occulte de réfutabilité et donc, de scientificité), qui ouvre la voie à une autre vision de la littérature et à la définition d'un nouveau genre narratif post-romanesque – l'intertexte – dont la gestation est directement tributaire de la "révolution cybernétique".

Resumen

Los estudios sobre la novela del sabio ruso Mikhaïl Bakhtine (1895 – 1975) constituyen, según la mayoría de los especialistas, el análisis más profundo jamás realizado sobre la evolución del género desde su nacimiento en la Antigüedad (afirma Bakhtine) hasta nuestros días. Sin embargo, la potencia del pensamiento de Bakhtine y su extraordinaria erudición no le impidieron caer en el proton pseudos que fragiliza su teoría : la amalgama entre "literatura narrativa"y la forma "novela", simple género narrativo conocido en cuanto tal solamente a partir del siglo 12. Es este proton pseudos (a menudo presente en el comienzo de las grandes teorías científicas y filosóficas como un testigo oculto de refutabilidad y, por lo tanto, de cientificidad de las mismas) lo que abre una vía a otra visión de la literatura y a la definición de un nuevo género narrativo post-novelesco -el Intertexto- cuya gestación es directamente tributaria de la "revolución cibernética".

Corps de l’article

"…Toute succession littéraire est avant tout un combat, c’est la destruction d’un tout déjà existant, suivie de la nouvelle construction qui s’effectue à partir des éléments anciens."

La théorie de la Méthode Formelle, Boris Eichenbaun

I Le Roman

"Romancier des romanciers" ! Voilà le titre que le savant russe aurait peut-être accepté de la part des romanciers du monde entier. En effet, sa théorie du roman, considérée à ce jour comme inégalée par les plus grands spécialistes du sujet, se lit "comme un roman", selon la formule consacrée. Un superbe roman où le personnage principal est le roman lui-même, depuis sa naissance dans l’Antiquité (selon Bakhtine) jusqu’à nos jours.

Il y a quelque chose du roman de chevalerie dans cette histoire telle que nous la raconte le grand théoricien : le roman serait né en catimini dans la Grèce de Socrate, puis, propulsé par une énorme et mystérieuse puissance, il va se développer et se perfectionner à travers les siècles, s’imposant de haute lutte sur tous les autres genres avant de devenir ce qu’il est aujourd’hui : le genre littéraire suprême, à la fois définitivement insurmontable et indépassable, d’autant plus qu’il serait en constante mutation, se renouvelant en soi et pour soi perpétuellement. Bref : comme le plus héroïque des chevaliers du Moyen Âge, le roman touche à l’immortalité et s’inscrit, tout naturellement, dans l’éternité[1] !

Face à une vision aussi romanesque et quelque peu totalitaire de la littérature, on peut avoir des interrogations. D’abord, sur l’utilisation abusive du mot "roman". Comme chacun sait, le mot "roman", qui désignait la langue populaire (romanz) face au latin savant et officiel de l’empire romain, n’apparaît associé à la création littéraire qu’au début du deuxième millénaire (12e siècle). Alors, parler de "roman" s’agissant d’œuvres beaucoup plus anciennes que le mot en question semble pour le moins excessif. Bien sûr, cela dépend de ce que les spécialistes entendent par "roman", genre dont le canon serait indéfinissable simplement parce qu’il n’existerait pas[2]. Sur ce point, Bakhtine commet une regrettable erreur d’aiguillage conceptuel, proton pseudos presqu’imperceptible au départ de ses réflexions, mais aux résultats considérables au moment des conclusions : il fait implicitement l’amalgame entre le roman et la littérature narrative.

Il ne s’agit pas d’un simple problème nominaliste, digne des scolastiques du passé, mais d’un véritable choix de perspective pour observer, analyser et clarifier l’évolution de la littérature narrative depuis ses origines. Car observer et interpréter un phénomène à travers une grille, un "schéma opérationnel" comme on disait jadis en physique ou en chimie (un "paradigme", dirait-on aujourd’hui, suivant Thomas Samuel Khun), plutôt que de l’observer dans la pure réalité des faits, n’est pas sans conséquence. Pourtant, c’est ce que Bakhtine fait en appliquant à la quasi totalité de la narrative la grille "roman". Ainsi, on arrive à des affirmations qui sont plutôt le produit de la fiction (dont Bakhtine, curieusement, ne parle pratiquement jamais dans sa théorie) que d’une observation scientifique ou d’une réflexion philosophique. Par exemple, tout en élaborant son concept de "dialogisation"[3], très utile pour avoir une vision juste et scientifique de la structure textuelle d’un récit, il ouvre la porte à des extrapolations abusives dans l’interprétation de l’histoire de la littérature et de la philosophie. À le suivre, même les Dialogues de Platon pourraient être considérés comme un roman où Socrate (imaginons) serait une sorte de détective céleste en route pour chercher la Vérité Nue, séquestrée et violée à répétition par des méchants sophistes[4]. Sur cette lancée, on pourrait aussi considérer la Bible comme un roman hyper-polyphonique dans sa première partie – l’Ancien Testament – nimbée des voix des prophètes et autres personnages légendaires du peuple juif. La deuxième partie – le Nouveau Testament, moins "people" que la première puisqu’elle est tissée autour d’un seul héros et martyr principal, Jésus de Nazareth – pourrait aussi être lue comme un roman très réussi dialogiquement, en dépit de la forte tendance au monologue du protagoniste torturé. Ne parlons pas du Mahabharata et de la Baghavad Gita, où le dialogue entre Arjuna et le dieu Vishnu à propos des malheurs inévitables de ce monde pourrait être apprécié comme un haletant "thriller" mystique. Bref, vus sous cet angle, il n’y aurait pas de grande différence formelle entre ces narrations ancestrales et, par exemple, un polar gothique décadent comme Le Nom de la Rose d’Umberto Eco ou Le Roman de la Rose de Jean de Meung, même si ces textes sont séparés entre eux par des siècles et par une distance abyssale dans leur signification morale et leur qualité esthétique. Or, cette manipulation de la chronologie historique sautant capricieusement d’un siècle à l’autre, d’un millénaire à l’autre, est facilitée par l’usage abusif du mot "roman", ouvrant ainsi la porte à tous types de confusions sur le sujet.

Le roman dit "grec"

L’un des fourvoiements le plus répandu (et pernicieux en ce qui concerne l’historicité des faits) concerne la dénomination "roman grec" pour des récits et des textes narratifs qui n’ont rien à voir avec la Grèce Ancienne (ils ont été écrits après JC), amalgame permettant d’associer la splendide civilisation hellénique aux origines très obscures du roman. Or, l’épopée et la tragédie de l’Antiquité sont des formes littéraires ayant atteint en leur temps un haut degré de perfection (Œdipe Roi est peut-être la tragédie la plus parfaite jamais écrite), auxquelles il est délicat de comparer les naïfs et, parfois, minuscules et maladroits récits baptisés commodément "romans grecs" ou "romans latins" par des spécialistes… du 20e siècle[5] ! Ces mêmes spécialistes reconnaissent néanmoins que les "romans grecs" en question nous sont parvenus dans des versions souvent fragmentaires, tronquées et déformées par des adaptations anonymes datant du Moyen Âge, au point qu’il est très difficile de confirmer l’authenticité de leur forme en prose ou en vers et l’authenticité des langues utilisées. Ceci n’empêche pas Bakhtine de s’y référer pour construire sa théorie, en particulier sur les textes les plus aboutis : le Satiricon de Pétrone (1e siècle) et L’Âne d’or d’Apulée (2e siècle). Or, dans son analyse du Satiricon, il néglige l’un des aspects essentiels de l’ouvrage : l’intertextualité, manifestement voulue par Pétrone entre son texte et la littérature grecque classique. Mais si Bakhtine ne parle jamais de la fiction en tant que telle, il ne parle pas non plus d’intertextualité dans sa théorie du roman, ce qui lui aurait pourtant permis de déceler le lien intertextuel évident entre les métamorphoses de L’Âne d’or et La Métamorphose de Kafka, dont l’œuvre s’inscrit à son tour intertextuellement dans la perspective dostoïevskienne, si chère au théoricien[6].

La Divine Comédie

Parallèlement à ces débordements terminologiques (mais aussi conceptuels) qui contribuent à structurer artificiellement l’objet gnoséologique ou, plutôt, à le difformer, Bakhtine s’abstient toutefois d’utiliser le mot "roman" face à certains textes cruciaux pour comprendre l’évolution de la littérature narrative. Ainsi, La Divine Comédie, ouvrage reconnu par James Joyce, Borges, Ezra Pound, etc. comme l’un des sommets de la littérature occidentale, et considéré par d’autres théoriciens (Georg Lukács, parmi eux) comme le pont entre l’épopée et le roman (Pantagruel, Gargantua, Don Quijote de la Mancha), n’est pour Bakhtine qu’un simple "genre à part"[7]. Cependant, la question se pose : s’agit-il d’une épopée comparable à l’Iliade et à l’Odyssée ? D’une comédie à l’Aristophane ? D’une tragédie rappelant Euripide ? En tout cas, même si le nom existait déjà, il ne s’agirait pas d’un "roman" mais d’une forme encyclopédique (et synthétique) par son contenu et construite sous forme de "visions" [8]. La Divine Comédie (dénommée "commedia" par Dante lui-même), dont l’architecture rappelle par sa finesse et sa complexité la cathédrale Notre-Dame de Paris (par analogie, on pourrait comparer la Comédie Humaine de Balzac à l’église, beaucoup plus massive et épaisse, de Saint Sulpice), serait-elle une simple suite de "visions" plus ou moins éthérées, et Dante un poète "visionnaire", voire fou ? Certes, Bakhtine approfondira ses propos sur la construction de la Commedia et – même s’il ne parle à aucun moment des Cantos, de la terza rima et de la construction mathématique du texte – il va l’analyser sous son concept du "chronotope"[9], concept qui lui permettra de définir la "verticalité" hors du temps ordinaire de l’œuvre, par rapport à l’"horizontalité" historique et plate des personnages qui y apparaissent. Mais Bakhtine ne nous éclaire pas sur la position et la signification précise de la Commedia dans l’histoire de la littérature. Il accorde plus d’attention aux Âmes Mortes, roman inachevé auquel Gogol aurait voulu donner la forme de La Divine Comédie [10], tentative manquée qui hâta sa propre folie et sa mort. Bakhtine donc, qui parle sans hésiter des "romans de chevalerie en vers" pour désigner les récits épiques du Moyen Âge, contourne – sans la résoudre – la difficulté que lui pose d’un point de vue formel la Commedia et dirige son attention ailleurs, en particulier sur l’œuvre de Rabelais.

La Pentalogie de Rabelais

L’importance de Pantagruel (1532) et de Gargantua (1534) pour comprendre le développement de la littérature narrative ne fait aucun doute. Rabelais, étudiant passionné quoique très critique du système universitaire de l’époque, moine bénédictin puis curé défroqué, haut fonctionnaire au service des rois et des cardinaux qui le protégèrent des censeurs et des rhéteurs, mais également prestigieux médecin, changea la donne de la narrative en déplaçant définitivement vers la prose la narration versifiée des romans de chevalerie. Certes, dans sa pentalogie (les Cinq Livres dont le premier est Pantagruel) il y a encore de longues tirades en vers, mais la part la plus considérable de la vaste masse textuelle de son œuvre est en prose. Car, comme Rabelais le signale avec jubilation, il eut la chance de disposer d’un outil révolutionnaire – l’imprimerie – inventée et mise en fonctionnement par Gutenberg entre 1450 et 1452. Bakhtine fait référence à cette révolution technique qui se trouve à la base de l’apparition du roman en prose, mais il n’analyse pas le phénomène en profondeur[11]. Il parle de "forme", de "contenu", de "matériau"[12], négligeant esthétiquement le "matériel" à proprement parler, comme si l’aspect technologique n’avait pas d’autre incidence sur la littérature que la diffusion des œuvres[13]. Le savant russe n’étudie pas l’influence de la technologie sur l’écriture, sur la façon d’écrire et donc, sur la forme de raconter, de narrer. Toutefois, il semble évident que la prose rabelaisienne et ses longues et très drôles énumérations, jeux de mots, confrontations de langues étrangères entres elles, citations de la littérature classique ancienne, de la philosophie, de textes sacrés, etc., n’aurait pas pu s’épanouir sans l’aide de l’imprimerie. Jusqu’à l’invention de Gutenberg, l’écrivain non seulement écrivait à la main, mais il savait que la reproduction de son œuvre se ferait aussi à la main, laborieusement calligraphiée. Ainsi la Commedia, premier best seller du Moyen Âge, atteignit à peine les 400 exemplaires entre sa date de parution au début du 14e siècle et les premières reproductions imprimées du manuscrit, un siècle et demi plus tard (1472). Chiffre tout à fait honorable si on le compare aux 250 exemplaires atteints par Le Roman de la Rose, deuxième de la liste des meilleures ventes, aux mêmes dates. Les poètes et les narrateurs de l’époque devaient tenir compte, consciemment ou inconsciemment, de cette réalité.

Don Quichotte, bon paranoïaque

Cervantès et Don Quijote de la Mancha sont, bien entendu, l’objet de l’attention de Bakhtine. Malheureusement, comme dans le cas du Satiricon et de la Divine Comédie, son analyse reste fragmentaire, partielle. Il reconnaît la place décisive que l’œuvre cervantine occupe dans le développement et l’histoire de la littérature, tout en relativisant la critique explicite de Cervantès à l’égard du roman de chevalerie. Cette critique existe aussi dans la pentalogie rabelaisienne, laquelle reflète et caricature les péripéties fabuleuses, gratuites et invraisemblables (pour ne pas dire "ridicules") des chevaliers, mais cette critique est implicite comparativement à celle explicitement développée dans le Quichotte, qui commence par un autodafé de pratiquement la totalité des romans de chevalerie, tant Cervantès les trouve dépourvus d’intérêt et de valeur esthétique. D’ailleurs, Bakhtine aurait pu approfondir sa réflexion sur le lien intertextuel entre les œuvres de Rabelais et celles de Cervantès, mais nous avons déjà vu qu’il n’utilise pas l’intertextualité comme un outil de travail. Or, là où son analyse est franchement insuffisante, c’est lorsqu’il touche le problème du fou et de la folie en littérature.

Dans Fonctions du fripon, du bouffon et du sot dans le roman, Bakhtine décrit le rôle libertaire et, en quelque sorte, révolutionnaire, de ces trois personnages-types – auxquels il ajoutera encore "l’original" – qui se permettent des actes insolites et des critiques acides qui vont contre les conventions ordinaires, audaces que l’auteur ne peut pas se permettre d’exprimer directement pour des raisons formelles ou sociales. C’est clair s’agissant, par exemple, des clowns de Shakespeare, ou des pícaros de la "novela picaresca" espagnole, comme El Lazarillo de Tormes ou Gil Blas de Santillana, ou encore du très "original" oncle Toby et son serviteur Trim dans Tristram Shandy, de Sterne. C’est clair aussi lorsqu’on pense au narrateur sot, psychiquement handicapé et à la fois profondément juste, de The Sound and the Fury, le roman de Faulkner dont l’œuvre est décisive pour comprendre la littérature américaine, œuvre qui, d’ailleurs, ne mérite pas la moindre attention de la part du théoricien russe. En effet, pour des raisons peu évidentes, Bakhtine n’inclut pas parmi ces personnages-types le "dérangé mental", le fou en tant que tel. La folie, thème récurrent de la littérature depuis toujours, ne l’intéresse guère, sauf comme "masque" destiné à jouer un rôle purement esthétique et, à la rigueur, divertissant. Or, Don Quijote, protagoniste de l’un des plus grands romans de l’histoire, est un fou. Mais pas n’importe quel fou. Don Quijote est devenu fou par la faute du roman de chevalerie. Don Quijote est victime de la fiction dévoyée, il a été rendu dangereusement malade par une "mauvaise" littérature, une littérature "malsaine" que, bien entendu, Cervantès a voulu dénoncer et guérir, s’inscrivant dans la perspective humaniste de Rabelais.

Pourquoi Bakhtine ne tient-il pas compte de ces faits, si concrets et nécessaires pour éclairer l’évolution de la littérature ? Peut-être, parce qu’il a évité d’analyser la fiction et son mécanisme. La fiction est l’un des moteurs de la littérature narrative mais, avant tout, elle est une fonction psychique très complexe (l’imagination, le langage et la mémoire en font partie) qui se trouve à la base de différentes modalités de "création" (artistique, littéraire, scientifique, philosophique), tout en étant constamment utilisée dans notre vie ordinaire : projets, rêveries, songes, rêves nocturnes, etc. Mais elle se trouve aussi à la base de la maladie mentale, notamment des délires psychotiques. Ainsi, on pourrait dire qu’entre un roman et un délire paranoïaque il n’y a pas d’autre différence essentielle que la mise en fonction de l’écriture. Don Quijote, en bon paranoïaque, veut sauver le monde. Cervantès, son créateur, s’appuie sur la fiction à l’égal de son personnage, mais au lieu de se perdre à l’intérieur de sa propre subjectivité, il l’extériorise, l’objective grâce à l’écriture. Don Quijote de la Mancha est l’histoire d’un fou et de son délire paranoïaque. Cervantès, son auteur, n’est pas un fou. Il est seulement un romancier. Or, entre le fou et le romancier, souvent il n’y a pas d’autre distance que celle apportée par l’écriture. Gogol, l’auteur du Journal d’un fou, si admiré par Bakhtine, s’égara à l’intérieur de lui-même et, malgré ses énormes efforts, il échoua à écrire une nouvelle Divine Comédie (dans son esprit, c’était Dante le sauveur des âmes mortes). Profondément déprimé par son échec, le romancier cessa d’écrire et tomba dans la folie qui le poussa à brûler la deuxième partie de son œuvre, puis à se suicider. Voilà une problématique – la fiction en tant que mécanisme tantôt du roman, tantôt de la folie – qui échappe au théoricien car il l’aborde en prenant comme angle d’observation uniquement la très raisonnable esthétique. On ne peut certes pas le lui reprocher (c’est un philosophe, pas un médecin, comme Rabelais), on ne peut que le regretter.

Crimes et châtiments romanesques

L’admiration de Bakhtine pour Dostoïevski est bien connue. D’après lui, c’est en le lisant qu’il conçut sa théorie du roman polyphonique et du dialogisme, concepts effectivement précieux pour comprendre l’histoire de la littérature. Bien sûr, Crime et Châtiment et son protagoniste – Rodion Romanovich Raskolnikov – attirent intensément son attention. Nonobstant, même s’il ne peut pas fermer les yeux devant la réalité psychique du personnage, manifestement malade, il ne parle pas vraiment de sa folie, il ne veut pas voir en Raskolnikov un fou et, par là, un personnage comparable sur beaucoup d’aspects à Don Quijote ou à Monsieur K., le protagoniste du Procès de Kafka, cousin germain du personnage dostoïevskien. Bakhtine évite l’approche psychologique du roman. Or, il est bien discutable de vouloir établir une théorie du roman sans tenir compte des aspects éthiques, scientifiques, économiques, politiques et psychologiques du phénomène romanesque. Logiquement, une théorie conséquente de la littérature ne peut pas ne pas aborder la totalité des facettes qui la constituent, y compris la dimension psychologique, sans laquelle il est impossible d’étudier et de déchiffrer en profondeur le lien entre l’écrivain et son œuvre et, par là, l’engendrement du fait littéraire.

Laurence Sterne, gentleman révolutionnaire

Si malheureusement Bakhtine n’approfondit pas assez son analyse du Quichotte, il reste aussi très superficiel en ce qui concerne The Life and Opinions of Tristram Shandy, gentleman. L’ouvrage de Sterne est pourtant indispensable pour saisir l’évolution du roman puisqu’il est l’ancêtre, entre autres, de Jacques le Fataliste (Diderot le cite abondamment, comme Sterne cite abondamment Cervantès) et de l’Ulysses de James Joyce, écrivain que Bakhtine méconnaît. Encore une fois, son propre concept du "chronotope" vient à sa rescousse, car, d’après lui, Sterne utilise pour ses personnages le même chronotope que le théâtre de marionnettes (ce qui semble moins évident que dans Les Années d’Apprentissage de Wilhelm Meister, le roman d’éducation de Goethe)[14]. Et il salue le côté "carnavalesque" de Tristram Shandy, qu’il rattache évidemment à Rabelais. Mais, outre qu’il ne voit dans le personnage de l’oncle Toby qu’un "original" et non pas un fou délirant (même s’il est très drôle et sympathique), Bakhtine ne tient absolument pas compte du fait que Tristram Shandy, gentleman est une sorte d’autobiographie où l’auteur-narrateur est constamment présent, beaucoup plus que Cervantès dans le Quichotte ou que Rabelais dans sa pentalogie (mais presqu’autant que Dante dans sa Commedia). Pour cela, il lui aurait fallu entrer dans la psychologie non seulement des personnages, mais aussi dans celle de l’auteur et de ses rapports avec sa narration et le fonctionnement de son mécanisme fictionnel, approche que Bakhtine refuse, peut-être à cause de l’environnement idéologique qui était le sien en URSS. La vision "psychologisante et individualiste" de l’art et de la littérature était violemment dénoncée par les écrivains et les artistes acquis à l’idéologie stalinienne. Georg Lukács, le penseur hongrois, communiste militant quoique antistalinien (dont la Théorie du Roman, publiée vers 1920, n’est jamais citée par Bakhtine), préféra s’autocensurer et différa toute réédition de son ouvrage jusqu’en 1962, lorsque le danger d’être déporté ou assassiné à cause de ses idées disparut. Certes, tout au début de la révolution soviétique et lorsque Lénine était encore en vie, Bakhtine et ses camarades – Volochinov et Medvedev – s’intéressèrent à la psychanalyse freudienne au point de fournir quelques éléments conceptuels à propos de l’Inconscient et du langage, concepts utilisés plus tard par Lacan en France. Mais cette liberté essentielle pour un chercheur allait disparaître en URSS avec l’avènement du stalinisme, idéologie brutale que le théoricien russe allait biaiser, un peu à la Boulgakov, pour se donner les moyens de continuer son œuvre.

Vie et opinions de Tristram Shandy, gentleman offrait donc à Bakhtine la possibilité de théoriser autour de la personnalité du romancier non uniquement en tant qu’auteur de romans, mais aussi en tant qu’individu, en tant qu’être humain doué d’un appareil psychique capable de développer des fictions littéraires. L’œuvre de Laurence Sterne ne peut que conforter l’importance de la psychologie, aussi bien pour comprendre la vie des personnages romanesques que la vie de leurs auteurs et le lien "génétique" entre eux, condition sine qua non pour une appréciation juste de l’immense valeur de la littérature dans la vie humaine. Mais, une fois encore, cela aurait impliqué pour Bakhtine d’entrer dans l’étude de la fiction tant d’un point de vue psychologique, que logique et esthétique. C’était trop dangereux pour lui et, par conséquent, il n’y entra que par la voie de l’esthétique, approche partiale pour ne pas dire bancale et, dans son cas précis (puisqu’il ne parle presque jamais de la fiction en tant que telle, j’insiste), lamentablement insuffisant. Or, la superficialité de son analyse de Tristram Shandy l’empêche d’observer, de décrire et de valoriser dans toute son étendue la portée révolutionnaire de l’œuvre de Sterne. En effet, entre autres innovations, l’écrivain irlandais met à profit – en les incorporant ouvertement au processus de création – toutes les données techniques d’écriture et d’édition développées grâce à Gutenberg. Tristram Shandy est parsemé de trouvailles typographiques de tout ordre – caractères, espaces, signes de ponctuations, symboles, petits dessins, pages blanches, pages noires, etc. – destinés, plus qu’à décorer ou illustrer le texte, à lui donner une signification supplémentaire. Tristram Shandy est une œuvre d’une modernité étonnante, comparable à des œuvres telles que l’Ulysses et Finnegans Wake, sans oublier À la Recherche du temps perdu car, comme Proust (auquel Bakhtine n’accorde qu’une demi-ligne dans Formes du temps et du chronotope), Sterne se place au centre de sa propre fiction.

Doktor Faustus et Méphistophélès

Si Proust et Joyce n’éveillent pas l’intérêt du théoricien (mais Pessoa, Kafka, Beckett, Breton, Sartre non plus), Thomas Mann est brièvement cité (comme Flaubert) dans sa théorie du roman. Or, ni La Montagne Magique, œuvre où l’auteur introduit largement le bilinguisme, structure dont l’importance est reconnue par Bakhtine[15], ni Doktor Faustus, livre que Thomas Mann considérait comme son chef d’œuvre, n’attirent son attention. Dans Doktor Faustus, Mann revient sur les rapports entre le créateur et son œuvre et cela par le truchement du personnage principal, Adrien Leverkusen, compositeur derrière lequel se cache la présence d’Arnold Schoenberg et l’invention de la musique dodécaphonique. Le sujet est hautement engageant, d’autant plus que Mann rattache son roman et la problématique du créateur à la légende de Faust et à son pacte avec Méphistophélès. Ce faisant, Mann réactive la légende faustienne, laquelle se déploie depuis sa naissance textuelle en 1587 (Das Volksbuch von Doktor Faustus) jusqu’à nos jours à travers des dizaines, voire des centaines d’œuvres de tout genre (drames, opéras, symphonies, peintures, ballets, films, etc.), y compris des romans comme Doktor Faustus ou Le Maître et Marguerite de Boulgakov. Cela indiffère Bakhtine. Le rapport entre le créateur et son œuvre ne mérite pas une analyse de fond de sa part, de même que l’intertextualité en tant que matérialité tissée entre des textes proches ou éloignés dans le temps. Sa vision de la littérature narrative, rétrécie et réduite au roman comme genre littéraire dominant, vision teintée d’hégélianisme, se présente parfois comme un brillant exercice de la pensée, sans lien avec autre réalité qu’elle-même.

La narrative, phénomène millénaire ; le roman phénomène séculaire

Effectivement, voulant développer une théorie à la fois cohérente et complète du roman, Bakhtine fera trop de concessions à la pensée systémique hégélienne et cela en dépit du fait qu’il ne reconnaît pas ouvertement l’influence du grand penseur allemand. Être qualifié d’ "hégélien" en plein stalinisme eut été vraiment dangereux ! C’est ainsi qu’en faisant la confusion conceptuelle entre la littérature narrative et le roman, il arrive à une théorie séduisante, certes, mais qui laisse de côté et plongés dans l’obscurité des œuvres et des auteurs-clés fondamentaux pour comprendre l’évolution de la littérature. Car c’est la narrative et non le roman le phénomène millénaire, c’est la narrative propulsée par son puissant moteur, la fiction, le phénomène qui va se développer à travers les siècles, prenant des formes et des noms différents selon les époques et leurs déterminations historiques. Le roman n’est que l’une de ces formes et non pas "la" forme absolue, comme le voudrait Bakhtine. Plus besoin donc d’enfermer dans un même carcan romanesque les Dialogues de Platon, Chloé et Daphné, le Satiricon, L’Âne d’Or, La Chanson de Rolland, La Divine Comédie et les authentiques romans Pantagruel, Don Quijote de la Mancha, Tristram Shandy, etc., tout en laissant de côté des œuvres comme Ulysses, Finnegans Wake, The Sound and the Fury, Doktor Faustus, etc., ouvrages marginalisés par la théorie bakhtinienne, mais qui peuvent être incorporés et observés à l’intérieur d’une perspective beaucoup plus vaste, celle de la littérature narrative. La volonté de "romanisation" à outrance du théoricien, qui voudrait que pratiquement la totalité de la narrative soit "roman" – et cela à perpétuité – doit être soigneusement soupesée, d’autant qu’elle a eu déjà un effet pervers dénoncé par Bakhtine lui-même : maintenant on appelle roman n’importe quoi[16] ! Eh bien, c’est sa propre théorie qui facilite cette situation car, pour lui, tout texte littéraire depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours ne peut que confluer et se faire réabsorber dans les eaux turbulentes du vaste fleuve du roman.

Théories esthétiques, théories scientifiques

Bakhtine a développé une théorie esthétique qui rappelle une théorie scientifique. Il aime bien les analogies entre sa pensée et les grands systèmes astronomiques conçus par Ptolémée, par Copernic et par Galilée[17] et, surtout, il aime les rapprochements avec Einstein et la Théorie de la Relativité, à laquelle il voudrait rattacher – non sans raison – sa théorie du chronotope[18]. Or, c’est une donnée épistémologique bien connue qu’une théorie vraiment scientifique se doit d’expliquer l’ensemble des phénomènes qui constituent son champ d’investigation. Dès lors que ce n’est plus le cas, il faut une nouvelle théorie pour explorer, interpréter et comprendre les phénomènes restés inexpliqués.

La question se pose : Bakhtine a-t-il eu ou non connaissance des auteurs comme Joyce, Pessoa, Proust, Breton, Beckett, Boulgakov et d’autres écrivains marquants du 20e siècle qu’il ne cite pratiquement jamais ? A-t-il connu les mouvements postérieurs au surréalisme, par exemple le Nouveau Roman et le Roman Tel Quel ? En tout cas, Bakhtine (1895-1975) était contemporain de tous ces auteurs et mouvements. Bien sûr, il faut se rappeler, encore une fois, que le rideau stalinien ne rendait pas très facile l’accès des intellectuels soviétiques à la culture occidentale contemporaine. Et quand c’était possible, il fallait faire preuve d’allégeance au pouvoir en condamnant le "psychologisme individualiste et petit-bourgeois" des écrivains du monde capitaliste. Cela expliquerait le fait, par exemple, que Proust et la Recherche n’éveillent aucun commentaire d’envergure chez Bakhtine. C’est dommage et à la fois très significatif, dans la mesure où l’œuvre de Proust prépare une nouvelle étape dans le développement de la narrative en s’inscrivant dans la période "post-romanesque", perspective exclue par la vision bakhtinienne. En ce qui concerne Joyce, il est difficile de supposer que Bakhtine ne l’eût pas connu, puisque la célébrité de l’écrivain irlandais (comme celle de Proust) devint mondiale dans les années 30. Ulysses, chef-d’œuvre de l’intertextualité, et Finnegans Wake, texte plurilingue décidément post-romanesque, lui échappent complètement. On pourrait dire la même chose des écrits de Kafka, de Breton et de Beckett. Par contre, il est possible de supposer qu’il connaissait bien son compatriote et camarade de génération Boulgakov, son aîné d’à peine quatre ans. Il a eu sans doute tout le temps de lire son œuvre, notamment Le Maître et Marguerite, véritable Faust russe et porte ouverte au monde intertextuel de la légende faustienne. Mais nous savons que Bakhtine, le créateur du concept du "dialogisme", à la base de celui d’intertextualité, ne voit pas l’importance de celle-ci. Son cas rappelle celui du penseur anglais David Hume qui, ayant vu et compris que rien ne permet dans l’observation de deux phénomènes apparemment reliés, de conclure que l’un est la cause ou l’effet de l’autre, fut incapable de conceptualiser cette observation en la rattachant à l’observateur lui-même, ce que fera Kant un peu plus tard grâce à sa "logique transcendantale" dans la Critique de la Raison Pure. Bien entendu, il ne s’agit pas ici d’un problème de puissance de l’intellect, mais seulement de positionnement de la conscience.

Si Bakhtine a recours aux systèmes de Ptolémée et de Galilée comme métaphores du monde de l’épopée et du monde du roman, tout en prenant Einstein comme référence analogique pour son concept de chronotope, il n’accorde aucun intérêt à Newton. Cependant, s’il y a une analogie possible entre les théories qui se penchent sur l’univers romanesque et les théories sur l’univers physique, c’est celle de la comparaison entre la vision romanesque et la vision newtonienne du monde et de la nature. Pour Newton le monde reste au-delà de l’observateur, celui-ci observant un monde qui lui est extérieur, indépendant de son observation, mais qu’il peut décrire et expliquer par l’ensemble des lois qui constituent la mécanique newtonienne. Or, il est possible de regarder l’univers du roman balzacien exactement comme Newton "lisait" le monde naturel. Le Père Goriot, Eugénie Grandet, La Peau de Chagrin, des nouvelles telles que Le chef d’œuvre inconnu ou les Contes Drolatiques, etc., etc., nous montrent un monde structuré en-dehors de l’auteur, de l’écrivain. Balzac se place dans un angle d’un univers qu’il nous raconte tout en restant en marge de ses personnages et de leur vie, contrairement, par exemple, à Marcel Proust, lequel se met au centre de son œuvre, de son propre monde, développant un nouveau genre de la littérature narrative, l’ "autofiction", que Bakhtine aurait probablement classée comme "genre romanesque intermédiaire". Le monde des personnages romanesques de Balzac est un monde fermé, se suffisant à lui-même, autarcique par rapport au romancier qui les décrit, exactement comme l’univers décrit par Newton est totalement autonome de Newton en tant qu’observateur. Mais cette vision extérieure d’un monde autonome sera mise en question par Einstein et sa théorie de la relativité. Pour Einstein, comme chacun sait, l’observation doit tenir compte de l’observateur, car celui-ci fait partie du monde observé. Le temps et l’espace, concepts différenciés et mesurables en tant que tels pour la physique newtonienne et leur observateur externe, cessent d’être des entités séparées et se révèlent comme une seule structure – l’espace-temps – notion qui permet l’approche des phénomènes qui se déroulent à la vitesse de la lumière dans l’univers de l’infiniment petit de l’atome et dans l’infiniment grand des galaxies. Ce concept de l’espace-temps aidera Bakhtine à fonder sa propre idée du chronotope ("pas absolument comme métaphore"), mais il n’ira pas jusqu’à forger une théorie esthétique capable d’expliquer des phénomènes qui se situent au-delà du roman comme genre littéraire.

Donc, de toute évidence il faut un nouvel angle de vision pour analyser le développement de la narrative et – tout en nous appuyant sur les théories littéraires préexistantes, dont celle de Bakhtine – nous devons essayer de comprendre autrement, dans la mesure du possible, l’univers de la littérature. Ce nouvel angle de vision est représenté par l’Intertexte.

II L’Intertexte

Autant dans le chapitre précédent j’ai eu l’impression d’avancer par un chemin droit et lisse, éclairé et balisé, autant dans ce chapitre sur l’intertexte j’ai l’impression de m’aventurer par un chemin en construction, plein de déviations et de trous. Visitant, grâce à Mikhaïl Bakhtine, l’histoire de la narrative, je me suis senti à l’intérieur d’un fantastique musée, rempli de personnages parfaitement conservés, polis et statiques, absolument indifférents à ma présence, neutre et inessentielle. Or, au moment d’entrer dans la description de l’intertexte, je constate que je suis bien obligé d’abandonner toute neutralité, pour confortable qu’elle soit, et que – suivant la propre formule de Bakhtine – je dois, dans une certaine mesure, m’éprouver comme créateur de la forme pour pouvoir réaliser une forme esthétiquement signifiante en tant que telle. Autrement dit, je dois m’immiscer personnellement, comme conscience de soi, dans cet essai pour définir une nouvelle forme narrative post-romanesque. Bien sûr, je préférerais rester émotionnellement à l’extérieur de ma tentative et la rendre purement intellectuelle, abstraite, mais cela m’est impossible. À la place des sculptures et des momies statiques du musée du romanesque, je trouve maintenant des écrivains encore vivants et des œuvres fraîchement publiées. Donc, j’accepte d’engager aussi mon sentiment, même si j’éveille des résistances contre ce qui peut paraître arbitraire, inutilement polémique et, à la rigueur, ennuyeux.

Tzvetan Todorov, fin connaisseur de Bakhtine, affirme, dans sa Théorie de la Littérature, que "dans le travail scientifique (esthétique) il ne s’agit pas de communiquer une connaissance qui a déjà pris sa forme définitive, mais de créer une œuvre, d’écrire un livre". Ceci définit justement le travail que j’ai développé pendant plus de quarante ans autour de La Guérison , dont le début de la première version (La Curación, en espagnol) date de 1968, alors que j’étais encore médecin au Columbus Hospital de New York. L’œuvre allait devenir au fil du temps une pentalogie – Les Phases de la Guérison – constituée par El Bautismo (Le Baptême), El Sueño (Le Rêve), Portrait d’un Psychiatre Incinéré, La Société des Hommes Célestes (Un Faust Latino-américain) et La Guérison, intertexte tissé avec La Divine Comédie. Le théoricien franco-bulgare signale encore que "le travail scientifique (esthétique) ne peut être réduit à son résultat final : sa fécondité véritable réside dans l’activité par laquelle ce travail s’actualise, dans ses contradictions inhérentes, ses impasses méritoires, ses degrés successifs d’élaboration". Et il ajoute, lucidement : "Seul le pédagogue exige un traité qui décrive un système achevé de formules parfaites ; non le chercheur qui trouve dans les approximations de son devancier un point de départ à sa démarche. La teneur d’une œuvre scientifique, comme celle d’une œuvre d’art, ne se confond pas avec son message logique […] Les idées abstraites se situent en-deçà de l’œuvre scientifique, de l’œuvre d’art qui, pour se constituer, exige d’être reprise dans une expérience personnelle . Dès lors, une conception ne s’épanouit que bien après sa première formulation, quand elle est sous-tendue par un ensemble de formes et de rapports vécus ." (C’est moi qui souligne). Effectivement, tout d’abord La Guérison ne fut pour moi qu’une tentative de plus pour dépasser le roman comme genre littéraire, mais, peu à peu – phase à phase – cette tentative allait engendrer une nouvelle modalité narrative : l’intertexte. Aujourd’hui, presqu’un demi-siècle après le début de cette expérimentation littéraire, au moment où je considère que mon œuvre d’écrivain est terminée et qu’il ne me reste qu’à jeter un coup d’œil sur le travail accompli, j’essaie d’apporter encore quelques précisions et corrections. En tout cas, il ne s’agit pas de communiquer une connaissance qui aurait pris sa forme définitive, mais, modestement, d’ajouter un texte – essentiellement théorique – à ceux qui composent mon œuvre d’écrivain "post-romanesque".

L’échec des nouveaux romanciers

De nombreux romanciers, des mouvements et des groupes littéraires, notamment en Europe (spécialement en France), mais aussi en Amérique ont tenté d’aller au-delà du roman en tant que forme maîtresse de la littérature narrative. L’échec a toujours été plus au moins au rendez-vous, soit parce que les écrivains prétendument novateurs sont retombés dans des modalités du roman à peine différentes de celles du roman traditionnel, souvent sans grand intérêt esthétique (sur ce point Bakhtine a parfaitement raison)[19], soit parce que – négligeant ou dédaignant tout approche théorique de leur propre œuvre – ils ne sont pas vraiment conscients d’avoir franchi les frontières du genre[20]. C’est le cas, par exemple, de James Joyce et de Marcel Proust, pour ne citer ici que des écrivains consacrés et reconnus comme décisifs dans l’histoire de la littérature. Bien sûr, on pourrait aussi citer des auteurs comme André Breton, Samuel Beckett, Nathalie Sarraute, Raymond Queneau, Georges Pérec, Milan Kundera, etc., en restant dans les limites de la seule littérature en langue française (rappelons-nous que Beckett est Irlandais ; Sarraute, Russe ; Kundera, Tchèque), la plus audacieuse et innovante sur le plan de la forme, mais aucun de ces auteurs français ou francophones ne se réclame ouvertement comme créateur d’une nouvelle forme narrative. Cela ne les intéresse nullement, dans la mesure où ils se considèrent eux-mêmes (ou sont considérés par les critiques littéraires) comme "romanciers", voire garants de "l’art du roman" (Kundera). C’est vrai, les écrivains surréalistes ont dénoncé le roman comme un genre dévitalisé, mais ils n’ont pas proposé une nouvelle forme clairement compréhensible et suffisamment puissante, génératrice d’une authentique révolution littéraire. Nadja, le chef-d’œuvre de Breton publié en 1928, n’a eu, d’un point de vue formel (textes qui dialoguent avec des images à l’intérieur d’un récit, franchissement des frontières entre les disciplines artistiques), que de faibles ou tardifs échos comme, par exemple, Les Émigrants, de G.W. Sebald, narration "illustrée" par l’auteur, ou L’Enlèvement de Sabine , triptyque textuel que j’ai monté autour des Annonciations de la ville de Florence, dont les illustrations sont en rapport "dialogique"(comme dirait Bakhtine) avec le récit du livre. Quant au Nouveau Roman et à son successeur, le Roman Tel Quel, leur appellation très romanesque parle d’elle-même.

Intertexte, architexte, hypertexte…

Mais qu’est-ce l’intertexte ? Comment le définir d’une façon claire, précise, compréhensible pour un simple lecteur amateur de littérature non spécialiste de problèmes esthétiques ? S’agissant du roman, genre qui n’a pas de canon selon Bakhtine, sa définition est apparemment bien établie dans les dictionnaires: "Œuvre d’imagination en prose, assez longue, qui présente et fait vivre dans un milieu des personnages donnés comme réels, fait connaître leur psychologie, leur destin, leurs aventures" (Petit Robert, 1993). Le mot "intertexte" n’existe même pas, sauf comme mot "cybernétique", technologique, sans aucune connotation littéraire. Barthes et d’autres sémioticiens telqueliens parlent parfois d’intertexte, mais sans donner à ce mot ni l’importance ni le sens que je lui donne en tant que genre littéraire post-romanesque. Gérard Genette joue avec le mot "architexte" sans approfondir la signification qu’il aurait peut-être voulu lui donner. Seul George Landow, en développant son concept de l’"hypertexte", s’approche de celui de l’intertexte comme genre littéraire. Mais la différence essentielle entre l’hypertexte et l’intertexte consiste dans l’absence pour l’hypertexte de toute connotation esthétique au-delà de l’effet "kaléidoscopique", totalement hasardeux, du réseau hypertextuel. Derrière l’hypertexte il n’y a que des appareils électroniques automatiques ou manipulés par des techniciens. Derrière l’intertexte il y a un artiste, un écrivain, une conscience éthique et esthétique. La version électronique de La Société des Hommes Célestes (un Faust latino-américain) , notamment le texte final, Le Château de Méphistophélès ou L’Examen de faustologie, en est un exemple assez clair : autour de l’intertexte "faustien", esthétiquement très exigeant, jaillissent automatiquement, tous azimuts, les liens hypertextuels qui rattachent le récit aux textes empruntés dans leur langue d’origine, aux biographies des auteurs cités, aux maisons qui les ont édités et, parfois, aux bibliothèques et villes où se trouvent les œuvres prises en intertextualité.

Bref, en dépit de ces laborieuses explications, Joachim Vital, le courageux éditeur de La Guérison, aujourd’hui décédé, me conseilla de publier le livre sous la rubrique "roman" : "Si je publie ton bouquin sous la rubrique intertexte, il peut t’arriver la même mésaventure qu’à Breton et Soupault avec Les Champs Magnétiques, recueil de textes surréalistes que les libraires de New York rangèrent dans le rayon ’electricity’. Ton livre, tu le trouverais peut-être dans le rayon ’informatique’ !" me prévint-il. Et ce fut ainsi que La Guérison, intertexte édité en deux tomes, paru en tant que "roman" pour permettre à l’éditeur de mieux le vendre. Pour sûr, j’ai déjà tenté une définition de l’intertexte (genre qui, à l’égal du roman, n’a pas de canon) aussi courte et claire que possible : "Narration plurilingue qui met en rapport explicite des textes littéraires entre eux". Que les textes mis en relation soient en prose ou en vers, extraits d’œuvres romanesques, dramatiques, poétiques, etc., n’a pas d’importance. Ce qui est essentiel, c’est que le jeu entre les textes soit parfaitement explicite et que les emprunts plurilingues utilisés dans la narration soient consciencieusement répertoriés. Autrement, on tomberait dans le plagiat, forme inférieure et frauduleuse de l’intertextualité. Bien entendu, c’est à l’écrivain "intertextuel" que revient la responsabilité du choix et de la cohérence des textes mis en relation, c’est à lui de concevoir la façon de signaler les sources où il a fait ses emprunts.

Le plurilinguisme, essentiel

Ce qui est aussi essentiel pour l’intertexte, c’est le "plurilinguisme", concept mal défini et souvent utilisé comme synonyme de "multilinguisme"ou de "polyglottisme" ou, encore, de "polylinguisme". Bakhtine ajoute à la confusion en parlant de plurilinguisme tantôt comme jeu de "langues"(jazyk) entre elles, tantôt comme confrontation de "langages"(rejch’), littéraires ou pas, à l’intérieur d’un discours "unilingue"ou "monolingue"[21]. Or, en russe, sa langue maternelle, on passe souvent arbitrairement de jazyk, "langue", à rech’, "langage", et vice-versa, et l’on peut supposer que c’est la même chose pour toutes les langues dites "nationales". Même les linguistes officiels ne s’attardent apparemment pas à définir avec précision la différence entre tous ces termes, tant leur utilisation comme synonymes dans la vie ordinaire est devenu habituel [22]. Or, pour la compréhension théorique et la pratique de l’intertexte, le distinguo entre "langue" et "langage"est fondamental[23]. Pour moi la "langue"concerne la langue nationale : castillan, catalan, italien, allemand, bulgare, etc., en tant qu’horizon linguistique des "langages"(le langage du poète, de l’avocat, du professeur, du médecin, de la romancière, etc.). Bakhtine et, en tout cas, ses traducteurs en "langue d’oïl", glissent fréquemment et sans explication d’un niveau linguistique à l’autre, ce qui est plutôt déconcertant d’un point de vue de la logique scientifique.

Ainsi, entre "langage unique " , "langage prédominant parlé " et "langage littéraire correct " pour Daria Olivier[24] et (pour les mêmes termes en russe, extraits du même paragraphe bakhtinien) "langue commune " , "langue parlée (quotidienne) et littéraire " et "langue correcte " selon la traduction de Tzvetan Todorov[25], la distance conceptuelle semble, à première vue, considérable, sans compter que Todorov remplace le mot "plurilinguisme" par "hétérologie". Pourtant Todorov et Daria Olivier sont de grands russophones, des traducteurs scrupuleux, des linguistes reconnus. Ceci illustre la difficulté du problème, digne des meilleurs traductologues et linguistes professionnels ! Quant à la priorité génératrice du langage sur la langue, ou de la langue sur le langage (lequel engendre l’autre ?) nous ne sommes pas loin du dilemme ultra hégélien à propos de la priorité de l’œuf sur la poule, ou de la poule sur l’œuf… N’étant pas moi-même ni linguiste ni traductologue et détestant le langage parfois ridiculement abscons des spécialistes (je ne citerai comme exemple que Madame Julia Kristeva, car c’est elle qui a introduit Bakhtine en France avec son article Une poétique ruinée, où elle moque le "vocabulaire psychologisant, influencé par la théologie" du grand théoricien)[26], je me bornerai, comme simple écrivain post-romanesque, à ma propre terminologie, même si elle peut paraître rudimentaire à certains obscurologues[27]. Donc, pour être clair, je parlerai toujours de "langues" s’agissant des langues nationales, de "langage" lorsqu’il sera question de la structure du discours, et de "plurilinguisme intertextuel" pour désigner la confrontation des langues et des langages à l’intérieur d’un texte.

Bakhtine, conscient de la réalité multiple des langues et des langages, finira par parler dans une de ses études de "plurilinguisme interne" pour signaler la pluralité des langages à l’intérieur du discours et de plurilinguisme "externe" lorsqu’il s’agit de langues nationales[28]… pour retomber ailleurs dans les imprécisions des synonymes[29]. Peu importe. Ce qui est vraiment important, c’est sa vision du "plurilinguisme" comme fait essentiel pour comprendre l’évolution de la littérature. James Joyce a utilisé à peu près une quinzaine de langues différentes dans l’écriture de Finnegans Wake (Rabelais presqu’une dizaine dans sa pentalogie), sans compter l’utilisation de schémas, de petits dessins, de signes typographiques variés, etc., un peu à la Sterne. Malheureusement sa tentative, courageuse et nécessaire, finit comme la tour de Babel : un échec. Son livre est presqu’illisible, même pour un lecteur averti. Mais son œuvre signale la route pour les écrivains des nouvelles générations : la littérature doit suivre (et, à son tour, influencer) le développement de la société humaine. Et l’un des phénomènes qui caractérise la société contemporaine, c’est le plurilinguisme. Non que celui-ci date d’aujourd’hui, mais c’est seulement maintenant, au moment de l’intégration d’une Europe pléthorique de langues nationales, que le plurilinguisme s’impose comme un fait presqu’ordinaire, présent dans la vie de tous les jours, de tout le monde, y compris des enfants qui vont à l’école. Or, le roman – même polyphonique et dialogique, saturé de plurilinguisme "interne" – ne tient pas compte de ce fait décisif du début du troisième millénaire. Le roman, en tant que genre littéraire, peut abonder dans le plurilinguisme des "langages" qui dialoguent entre eux à l’intérieur du discours littéraire, mais il a horreur – sauf exceptions ponctuelles et infimes – du plurilinguisme des langues nationales. D’ailleurs les éditeurs, toujours à la recherche de l’argent perdu (certes, comment pourraient-ils faire autrement dans notre société capitaliste ?), n’encouragent nullement le plurilinguisme de peur qu’il rende la lecture des romans trop difficile, moins divertissante et les livres plus difficiles à vendre. Le roman peut donc être plurilingue quant à la confrontation des "langages", mais il reste largement "monolingue" d’un point de vue des langues nationales.

Tableaux intertextuels

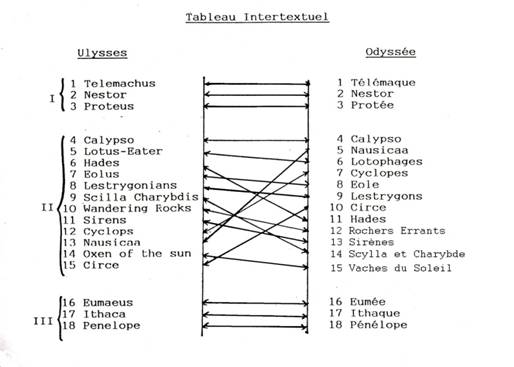

L’intertexte suppose, en premier lieu, le croisement des textes, phénomène consubstantiel à la haute littérature. Bakhtine, avec son regard embrassant l’histoire des genres littéraires, montre comment les écrivains de tout temps se citent entre eux, parfois avec admiration, parfois pour se critiquer, d’autres fois simplement pour se copier, mais souvent pour s’inspirer dans la création de leurs propres œuvres. L’exemple de Dante s’inspirant de Virgile pour écrire la Divine Comédie, et de Virgile s’inspirant d’Homère pour écrire l’Eneide, sont parmi les plus beaux de l’histoire de la narrative. Mais aussi celui de Pétrone et sa magnifique satire ménippée – Satiricon – où il cite, admire, pastiche et vénère les grands classiques grecs et latins. Et Boccace qui, à son tour, s’inspira de Pétrone pour écrire le Décameron ; et puis Sterne dans Tristram Shandy, citant maintes fois Cervantès et Don Quijote ; et encore Diderot suivant Sterne dans Jacques le Fataliste, etc., etc. La littérature authentique est intertextuelle, elle implique la confrontation des textes entre eux, comme Joyce l’a compris au moment de concevoir Ulysses en intertextualité avec l’Odyssée. Or (et c’est sur ce point qu’il accomplit une véritable révolution scripturale), il ne se limite pas simplement à citer un auteur ou un livre, il va jusqu’à confronter la structure de son texte à celle de l’épopée homérique :

Figure 1

On peut apprécier la profondeur du travail accompli par l’écrivain irlandais : il tisse un lien direct entre les trois premiers et les trois derniers chapitres des deux œuvres et des liens obliques entre les autres chapitres. Joyce a construit ainsi une sorte de pont non seulement entre son texte et celui d’Homère, mais entre notre époque et la Grèce de l’Antiquité, comme Nietzsche et Heidegger l’ont fait en philosophie. Donc, au-delà de la simple anecdote du récit (une journée ordinaire dans la vie ordinaire d’un personnage ordinaire, Léopold Bloom, sorte d’Ulysse à la fois dérisoire et épique dans sa très humaine banalité), c’est la structure textuelle qui est profondément signifiante en tant que matérialité[30]. Car dans l’Ulysses joycien, ce ne sont pas seulement les voix des personnages qui interpellent le lecteur (voix purement imaginaires, virtuelles, "éthérées"), mais bien la matière textuelle qui les soutient. Bref, ce ne sont pas les "personnages" qui parlent, ce sont les textes qui "dialoguent" entre eux. Voilà donc un premier intertexte moderne qui ne dit pas son nom. Bien entendu, les critiques de l’époque ne prêtèrent pas grande attention à l’architecture d’Ulysses, se limitant à naviguer sur la surface du texte et à railler les prétendues obscénités d’un livre déclaré "immoral" et par la suite interdit de publication[31].

Lecteur passif, lecteur actif

Plurilinguisme "interne" et "externe", confrontation de langages et de langues, dialogues des textes entre eux (et non simplement des "voix" imaginaires et inaudibles des "personnages") sont, en substance, les éléments mis en œuvre dans l’écriture d’un intertexte. Quant à la lecture de l’intertexte, elle est radicalement différente de la lecture d’un roman. En effet, tandis que le lecteur de romans est un lecteur "passif" (lector hembra, aurait dit Julio Cortázar, le plus abouti, esthétiquement parlant, des écrivains du "boom"latino-américain)[32], le lecteur d’intertextes est un lecteur "actif" (lector macho, selon la terminologie de Cortázar, qui n’avait pas peur des féministes des années 60)[33]. Le lecteur de romans est passif dans la mesure où le roman ne lui permet nullement de s’introduire dans la structure du texte[34]. Il peut rêver, sommeiller, s’exalter, se mettre en colère, rire, pleurer, se déprimer, s’émouvoir autant qu’il veut avec les péripéties des personnages, mais jamais il ne pourra modifier quoi que ce soit à leur trajectoire et encore moins dialoguer avec eux ni avec l’auteur… sauf si celui-ci est encore en vie et s’il le rencontrait dans un cocktail mondain !

Cortázar, auteur du best-seller Rayuela (Marelle), considéré comme un "nouveau roman façon latino-américaine", influencé vraisemblablement par les écrivains du groupe littéraire parisien Oulipo (qui lui proposèrent, sans succès, d’intégrer leur association), tenta d’offrir au lecteur la possibilité de participer activement au déroulement de ses romans, notamment dans 62, modelo para armar (62, maquette à monter). Le récit, plus ou moins romantique, se déploie entre plusieurs grandes villes européennes – Paris, Londres, Vienne avec, en toile de fond, un nostalgique Buenos Aires – et la structure du texte est composée de morceaux que le lecteur peut, en principe, agencer à sa guise. L’ouvrage, qui se prêtait admirablement au plurilinguisme intertextuel (français, espagnol, anglais, allemand), mais que l’écrivain argentin ne rédigea que dans une seule langue, le castillan (saupoudré d’un peu de français, d’allemand ou d’anglais), n’atteint que très métaphoriquement son but. Le résultat de sa tentative reste un roman, quoique plus compliqué. Cortázar a voulu honnêtement aller au-delà de la forme romanesque en l’ouvrant au lecteur, sans toutefois y parvenir, car cette ouverture n’est qu’imaginaire. Le lecteur a dans ses mains un livre, un objet inerte sur les marges duquel il peut ajouter quelques notes… et c’est tout. En réalité, un roman correspond à un récit fixe, avec un début et une fin[35], et à une masse textuelle déterminée. Le lecteur est donc soumis au bon vouloir du narrateur et n’a aucune liberté dans le carcan livresque autre que celle de rêvasser.

Lecteur écrivain

Par contre, l’intertexte est une forme effectivement ouverte qui n’a pas, à proprement parler, ni début ni fin dans la mesure où, construit dans une pluralité de textes et de langues, il peut accueillir d’autres textes et d’autres langues, et ainsi se modifier. Le lecteur est invité à devenir lui-même écrivain, phénomène d’autant plus plausible qu’aujourd’hui les nouvelles technologies d’écriture et de lecture électroniques lui offriront de plus en plus la possibilité concrète de s’introduire dans une textualité "étrangère" et de dialoguer avec elle pour en créer une nouvelle. C’est un peu ce que j’ai fait avec la légende de Faust dans La Société des Hommes Célestes, où je prends en intertextualité de nombreux Faust classiques (Lessing, Lenau, Marlowe, Goethe, Pessoa, Mann, etc.). La relation s’établit avec les Faust classiques grâce aux emprunts. Ces citations sont intimement mêlées à la structure du texte principal, le transformant en un lieu de dialogues avec les autres auteurs. Le résultat est un Faust latino-américain… lequel vient s’ajouter à la déjà très longue série des Faust qui se succèdent depuis le premier, daté de la fin du 16e siècle.

Le lecteur de romans est un lecteur passif qui attend en premier lieu qu’on lui donne du plaisir ou de l’information, ou, dans le meilleur des cas, un éclairage de son existence. À vrai dire, seuls les très grands romans de jadis produisent ces résultats, les romans contemporains se bornant, sauf quelques exceptions remarquables[36], uniquement à divertir les lecteurs, but imposé par les éditeurs pour des raisons commerciales. Par contre, le lecteur d’intertextes est appelé à se conduire en lecteur actif, un lecteur qui est ou veut devenir écrivain. La différence est vraiment radicale, car on passe de la lecture à l’écriture, d’un niveau de conscience instable, à un autre plus stable et profond.

Quel lecteur de romans n’a rêvé d’être écrivain, tout en se disant qu’il en était incapable ! Et pourtant le romancier n’est au départ qu’un lecteur de romans. Or, le roman, en tant que produit d’une subjectivité strictement individuelle – celle de l’auteur – ne se prête pas à un autre échange que celui imaginé par l’auteur ou le lecteur. À la rigueur, celui-ci peut écrire une lettre de félicitations au romancier, mais lui-même reste en dehors du processus d’écriture créative[37]. Dans l’intertexte, en revanche, la subjectivité individuelle de l’auteur est relativisée et objectivée par le jeu intertextuel. Les textes – résultats de subjectivités différentes – se confrontent entre eux, soit pour se contredire, soit pour se soutenir, tout en laissant au lecteur actif la possibilité d’y apporter les siens grâce aux nouveaux moyens d’écriture et d’édition électroniques. Rabelais, qu’on pourrait considérer comme le fondateur du roman moderne, eut la chance extraordinaire de bénéficier de l’invention toute récente de l’imprimerie, ce qui lui permit de dépasser les récits épiques en vers calligraphiés et de développer le roman en prose, beaucoup plus massif mais aisément publiable grâce à l’invention de Gutenberg. L’apparition de l’intertexte est synchronique à l’essor des nouvelles technologies électroniques, notamment des moyens techniques apportés par la révolution internet, laquelle a ouvert largement les portes de l’écriture à n’importe quel lecteur… pour peu que celui-ci maîtrise les outils électroniques. Le lecteur peut ainsi devenir, s’il en a la volonté, un écrivain intertextuel qui trouvera – à travers internet – la possibilité non seulement d’écrire en dialoguant avec les textes d’autres écrivains, mais aussi de publier ses écrits sur la Toile, réseau de diffusion planétaire.

Imprimerie / Roman. Écriture électronique / Intertexte

Bakhtine analyse, dans Le problème du contenu, ce qu’il appelle le "matériau" du roman. Pour lui, le matériau littéraire concerne le mot en tant que matérialité [38] . Et il reconnaît que l’une des tâches de l’analyse esthétique est celle de comprendre l’œuvre extérieure, matérielle, comme réalisant un objet esthétique, comme appareil technique d’une réalisation esthétique [39] . Ceci est valable non seulement pour le roman, mais aussi pour l’intertexte. La différence consiste dans le fait décisif que, s’agissant de l’intertexte, l’appareil technique de sa réalisation esthétique correspond à une invention révolutionnaire : l’écriture électronique, révolution aussi importante (et aujourd’hui tout le monde est à peu près d’accord sur ce point) que celle impliquée par l’invention de l’imprimerie. Dit autrement, l’imprimerie est au roman ce que l’écriture électronique est à l’intertexte. Mais dans cette révolution, il y a encore quelque chose de plus important qu’une simple commodité accrue d’écriture. S’il est vrai que dans le cas du roman le matériau comme matière (le mot imprimé) n’a pas de signification esthétique en soi évidente (il est relativement indifférent qu’il soit imprimé avec telle ou telle encre, sur tel ou tel type de papier, dans un livre relié ou broché, etc.)[40], dans le cas de l’intertexte la matière qui soutient le mot n’est pas inerte, elle est électronique et, de ce fait, active. Et ceci change complètement la donne esthétique. L’invention de Gutenberg, répétons-le, permit le passage du récit épique en vers au roman en prose et, tout en facilitant un nouveau type d’écriture, favorisa l’avènement d’un nouveau genre littéraire, le roman. Donc, l’imprimerie, le mot imprimé, le matériau matérialisé de la sorte, possède quand même une certaine valeur esthétique. L’écriture électronique a, elle aussi, une dimension esthétique, mais beaucoup plus significative dans la mesure où les nouvelles technologies introduisent une grande mobilité, une grande plasticité au niveau du matériau "matériel", presque "vivant". Combien de trouvailles merveilleuses ont été réalisées dans le traitement d’un texte grâce à l’ordinateur ! Il y a quelques décennies à peine, la correction d’une simple faute de frappe d’une machine à écrire était une opération délicate et ennuyeuse, souvent ratée. Aujourd’hui, on peut composer et recomposer un texte aisément, en lui donnant la "forme" qu’on veut, forme "compositionnelle" (pour utiliser un mot cher à Bakhtine) qui vient épouser (avec bonheur ou malheur) l’architecture textuelle voulue par l’écrivain au moment de la création de son texte[41]. Cette nouvelle qualité – la maîtrise esthétique de la masse textuelle – est un autre des éléments consubstantiels de l’intertexte.

Dans l’écriture de L’Enlèvement de Sabine, dont le récit raconte le périple initiatique et érotique du jeune Gabriel et d’une "Jewish milf" rencontrée dans une pension de Florence, périple qui les amène à connaître une par une les Annonciations disséminées dans les églises et les musées de la ville, j’ai voulu que le texte adopte la forme d’un triptyque (à l’instar de maintes Annonciations) et qu’il suive les données du "rectangle d’or" et de quelques règles pythagoriciennes, utilisées par certains peintres du Rinascimento, notamment par le jeune Leonardo da Vinci dans la création de son Annonciazione (Uffizzi). En plus du dialogue tissé entre le texte et les images des peintures florentines incorporées dans la narration, le livre lui-même, en tant qu’objet, reproduit la forme du rectangle d’or et sa composition mathématique rappelle les règles de "sept" et de "trois" étudiées dans quelques écoles ésotériques. Tout ceci est pratiquement impensable s’agissant d’un roman conventionnel ("pas d’images parce que ça ne fait pas ’roman’", me répondirent les éditeurs avant de m’en refuser sa publication).En effet, pour un roman, seule l’anecdote du récit compte, l’organisation compositionnelle du texte se limitant habituellement au nombre de chapitres.

De même, dans la composition de Madre/Montaña/Jazmín (Mère/Montagne/Jasmin), intertexte où je raconte l’histoire des luttes du peuple chilien pour son indépendance de l’Empire espagnol, puis de l’Empire des États-Unis, le texte adopte la forme d’un carré suivant la structure de la place de la ville de Rancagua, lieu d’une bataille héroïque contre l’armée du roi d’Espagne, mais aussi lieu de la bataille contre les forces pinochétistes manipulées par la CIA, deux siècles plus tard. Or, le texte est écrit à Paris (où je me trouvais en exil), ville dont le plan urbain a la forme d’une spirale. J’ai donc construit le texte suivant les définitions du carré et de la spirale selon Klee et Kandinsky, pour lesquels "écrire et dessiner sont la même chose au fond". Le résultat est un livre en deux tomes au format que j’ai voulu parfaitement carré, le premier en blanc et noir, le deuxième incorporant la couleur rouge pour le récit politique et la couleur bleue pour le récit de la passion amoureuse qui lui sert de contrepoint. Les deux tomes sont parsemés des plans urbains des deux villes et des plans des batailles, dessins eux-mêmes en accord avec les théories de Klee et Kandinsky sur les formes et les couleurs[42]. Bref. Tout ceci est aussi impensable s’agissant d’un roman historique ordinaire, mais il a été rendu possible grâce aux nouvelles technologies, lesquelles facilitent la manipulation formelle par l’écrivain lui-même de la masse textuelle. Ainsi la dimension esthétique de l’œuvre se voit enrichie par un "matériau matériel actif", contrairement, par exemple, au matériau sourd et inerte de Guerre et Paix, où les cartes de batailles introduites par Tolstoï et ses éditeurs n’ont aucun lien esthétique avec le texte.

Bakhtine reproche à Tolstoï d’écrire des romans "monologiques" et d’avoir recours souvent au discours direct de l’auteur, à l’opposé de Dostoïevski et ses romans "dialogiques", polyphoniques, où l’auteur ne fait que mettre en rapport les langages de ses personnages et leur conscience de soi, en rien différente de la conscience de soi de leur créateur qui, en principe, ne s’immisce pas en tant que tel dans le récit. Or, dans un cas comme dans l’autre, le roman monologique ou le roman dialogique, il s’agit du roman comme genre littéraire. Le discours direct de Tolstoï est en effet pénible et gâche la merveilleuse vivacité des romans comme La Sonate à Kreuzer ou Guerre et Paix, roman historique alourdi par ses considérations finales sur l’Histoire (lesquelles, d’ailleurs, non pas grand intérêt en comparaison avec les écrits contemporains de Karl Marx). Mais on peut dire que son discours direct correspond à sa véritable conscience de soi. Tolstoï parle en son nom, avec toute sa conscience, quand il blâme la jalousie et l’adultère dans La Sonate à Kreuzer, ou lorsqu’il analyse dans Guerre et Paix le problème du pouvoir politique. Dans un sens, il veut dire ce que ses personnages n’arrivent pas à dire, plus encore, on peut supposer qu’il voudrait être lui-même l’un de ses personnages, mais un personnage capable d’exprimer la totalité de sa conscience de soi en tant qu’auteur. Dostoïevski, par contre, évite le recours au discours direct, presque toujours moralisateur, il laisse vivre ses personnages comme s’ils étaient des personnes de la vie réelle qui dialoguent entre elles, en s’interdisant d’apporter en tant qu’auteur tout jugement de valeur sur leur comportement. Dans un sens, chacun de ses personnages est doué d’une conscience de soi égale à la sienne comme "créateur". Or, ce faisant, il se conduit (d’après un poncif bien connu) comme Dieu et ses créatures, il s’auto-divinise en tant que "créateur". Mais aussi bien Tolstoï que Dostoïevski ne sont que des romanciers, tous deux otages du roman comme genre littéraire. Tolstoï ne peut devenir entièrement l’un de ses personnages monologiques, et Dostoïevski ne peut devenir Dieu, malgré l’infinie polyphonie de ses créatures romanesques. Le problème se situe donc , en ce qui concerne le roman comme produit de la conscience de soi de l’auteur, dans le rapport entre celui-ci et son œuvre.

Le romancier et Dieu

Le phénomène de l’ "auto-divinisation" du romancier est très répandu. Un autre écrivain du "boom" latino-américain, Mario Vargas Llosa, a déclaré urbi et orbe qu’entre lui et Dieu il n’y a pas de différence lorsqu’il écrit ses romans, car en tant que "créateur" de ses personnages, il est comme Dieu créant le monde. Ce cliché lamentable (reproduit dans une revue de luxe de la compagnie d’aviation Iberia) n’empêche pas que l’œuvre du romancier péruvien est d’une stupéfiante médiocrité esthétique (il se limite à plagier quelques procédés utilisés par Faulkner ou Dos Passos, tout en restant à l’intérieur des paramètres conventionnels du roman du 19e siècle, simplicités qui lui ont assuré son succès médiatique)[43], ce cliché donc, très bien exploité par les éditeurs, est révélateur de l’une de faiblesses essentielles du genre romanesque : la place "égocentrique" et à la fois "excentrique" du romancier par rapport à ses romans. "Égocentrique", dans la mesure où c’est l’ego de l’écrivain qui impulse et définit sa démarche textuelle ; "excentrique", dans la mesure où il reste, en tant que conscience de soi, en dehors de sa propre textualité. C’est évident, par exemple, dans le roman balzacien. Balzac (comme Stendhal, Flaubert, Zola, Dostoïevski, Tolstoï, Henry James, Melville, Thomas Mann et autres grands génies de la littérature narrative) décrit, avec sa prose fluide, et précise un monde qu’il voit à l’extérieur de lui-même, tout en le façonnant d’après sa propre vision unilatérale et exclusive, comme si celle-ci était la seule et unique (et c’est là où l’identification entre le romancier et Dieu trouve sa place). Dans l’intertexte l’auto-divinisation de l’écrivain est impossible et tout égocentrisme est relativisé par la confrontation des textes entre eux, car chaque texte est le produit d’une conscience de soi différente à celle de l’auteur, lequel ne fait qu’opposer la sienne à celle des auteurs cités.

Quant au lecteur de romans, il ne sait rien de la conscience de soi du romancier, il ne peut qu’imaginer, à travers les personnages, ce qui se passe dans la conscience de leur auteur. Peu importe, dira-t-on. Le monde inventé par le romancier se suffit à lui-même, et le romancier, en tant que personne, n’intéresse que ses biographes. Précisément, les biographies des romanciers se lisent comme leurs propres romans, le "personnage" étant le romancier lui-même, tel que son biographe le voit et le décrit. Mais de la véritable conscience du romancier, nous ne savons toujours rien.

L’autofiction

Marcel Proust, dans une sorte d’écho de Dante Allighieri, changera cette situation : il va s’installer au centre de son œuvre, c’est sa propre conscience de soi qui va partir à la recherche du temps perdu, les personnages de sa fiction n’étant pour lui que de simples points d’appui pour sa merveilleuse "démonstration" d’une intimité géniale : la sienne. Ce faisant, en se dénommant "Marcel" à la fin de la Recherche (comme Dante se fait appeler "Dante" par Béatrice à l’entrée du Paradis Terrestre), et en démontrant que l’écriture est l’un des chemins privilégiés du développement de la conscience, il a dépassé les limites du roman et ouvert les portes d’un nouveau genre littéraire – "l’autofiction" –, qu’éditeurs et critiques conventionnels allaient rapidement noyer sous la rubrique "roman". Or, s’il est vrai, comme Proust le reconnaît lui-même, qu’il a construit ses personnages – la Duchesse de Guermantes, Gilberte, Swann, Bergote, Elstir, etc. – en utilisant la fiction presque comme un romancier, il y introduit un élément nouveau : sa propre conscience de soi, exactement comme Dante pour écrire sa Commedia. Chez lui, il n’y a pas d’écriture automatique et impersonnelle, il ne se laisse pas emporter par ses personnages, à la manière de Dostoïevski, "créatures" qui lui auraient fait perdre son temps d’une façon comparable aux personnes de sa vie réelle. Ses personnages sont sciemment construits en vue de sa démonstration [44] . Proust est parti à la recherche non du temps perdu par rapport à sa réussite sociale comme écrivain mondain, mais à la recherche de lui-même comme conscience de soi en développement. Cela explique qu’il soit resté à travailler retranché dans sa chambre (un peu comme Fernando Pessoa, éparpillé entre ses "alter ego" poétiques, dans sa solitude d’une pension de Lisbonne) pendant presque vingt ans et ce jusqu’à sa mort, dédaignant les honneurs tardifs dont il fut hypocritement l’objet. Ce retrait lui permit un double exploit : monter patiemment devant le lecteur la maquette de la société qui l’entourait, société qui se préparait en toute allégresse à perpétrer l’horrible boucherie de la première guerre mondiale, pour – dans le dernier tome de la Recherche, Le Temps Retrouvé – la démolir avec la joie d’un justicier. Puis, parallèlement à cette dimension sociologique de son œuvre, il va décrire avec une richesse et une subtilité extraordinaires, le fonctionnement de la psyché de l’homme contemporain. Si Freud l’avait lu et compris, il n’aurait peut-être pas écrit son "roman" en vingt tomes consacré à la psychanalyse[45] !

L’écrivain intertextuel, grand ou petit, est appelé – comme Proust, Sterne, Dante – à se placer au centre de son œuvre. L’intertextualité lui permet, à la limite, de se passer des personnages autres que ceux incorporés grâce aux emprunts. Le personnage principal, s’il le veut bien, c’est lui-même. Voilà donc l’autofiction comme autre élément de base de l’intertexte [46] . En utilisant l’autofiction, l’écrivain intertextuel rend son écriture réceptive à sa conscience de soi et, comme Proust, il peut observer et décrire les mouvements de sa psyché. Proust, l’un des plus grands génies de la littérature narrative, est allé beaucoup plus loin que Freud dans la description, par exemple, des mouvements du Moi, ou, plus exactement, des Moi multiples et constamment changeants que nous sommes. Même chose en ce qui concerne les mécanismes de la mémoire et de la pensée associative[47]. Or, cette psychologie rappelle de très près la psychologie évolutive et relativiste de Georges Gurdjieff. Et on pourrait dire que la psychanalyse de Sigmund Freud est au roman contemporain ce que la psychologie évolutive et relativiste de Georges Gurdjieff est à l’intertexte [48] . Si la psychanalyse permet de mieux comprendre le roman d’aujourd’hui (et vice-versa), la psychologie gurdjieffienne, dont l’apparence n’a rien à voir avec la science occidentale, permet de mieux comprendre l’intertexte… et vice-versa. Tout en se refusant à une approche purement psychologique du roman, Bakhtine s’intéressa beaucoup à la psychologie (par disciples interposés, Volochinov et Medvedev), spécialement au freudisme, qu’il dénonce, sans ambiguïtés, comme une pseudoscience, comme une simple idéologie réductrice. Or, dans ses écrits sur Rabelais, il parle du "développement harmonieux" de l’homme, but de la psychologie de Gurdjieff qui, coïncidence curieuse, fonda l’Institut pour le développement harmonieux de l’Homme dans la Russie révolutionnaire du début du 20e siècle. Peut-être que Bakhtine (comme, très vraisemblablement, Maxime Gorki) entra en contact avec les groupes gurdjieffiens, lesquels malheureusement disparurent ou entrèrent dans la clandestinité lorsque Staline prit le pouvoir…avant de se multiplier partout dans le monde, spécialement en France, en Amérique du Sud et aux États-Unis.

Écrivain passif, écrivain actif

Pour finir ces quelques réflexions très personnelles sur la littérature (mais un écrivain intertextuel, tout en étant ouvert au jeu collectif des textes entre eux, se doit d’être entièrement lui-même en tant qu’individu), j’insisterai sur la différence entre le romancier et l’écrivain intertextuel. Le romancier – surtout le romancier d’aujourd’hui – ne pense pas, il ne fait qu’associer automatiquement des mots et des images dans sa tête et, chancelant dans le chaos de ses émotions, il n’a pas non plus de vrais sentiments. Il se laisse dominer par la puissance de la fiction, qui l’emporte loin de lui-même vers les contrées les plus farfelues, croyant que le talent consiste en cela. Il écrit en rêvassant, égaré dans ses rêveries et parfois dans ses délires, à peu près comme un psychotique ordinaire. Hubert Haddad, sans doute l’un des plus doués et des plus représentatifs des écrivains de la Nouvelle Fiction française, affirme qu’un romancier doit accepter de devenir fou au moment de commencer à écrire un roman. Il dit vrai. Le romancier est un homme très déséquilibré émotionnellement, intellectuellement et sexuellement, comme le savent bien les gens qui l’entourent, surtout ses familiers (et comme le reconnaît, parfois, le romancier lui-même, s’il est honnête intellectuellement). Le pire, c’est que le romancier se complaît dans son déséquilibre et attend qu’on vienne le repêcher, le câliner et le dorloter comme s’il était un enfant attardé. Des romanciers français à la mode éphémère du jour – Wayergans, Houellebecq, Beigbeder – sont, à cet égard, des exemples émouvants. Les éditeurs qui ont repéré cette faiblesse "germanopratine"[49], faiblesse par excellence des romanciers "parisiens", savent tirer le meilleur parti commercial de leur passivité maladive. Car si le lecteur de romans est un lecteur passif, le romancier est un écrivain, lui aussi, passif. L’écrivain intertextuel, en revanche, est un écrivain actif, conscient à la fois de son immense privilège existentiel et de la responsabilité que cela implique, destin qu’il assume entièrement sans trahir sa dignité. Il est actif d’autant plus qu’aujourd’hui, grâce à la révolution internet, il peut s’occuper lui-même de la publication de ses textes, sans faire aucune concession à l’establishment édito-littéraire qui a fait des romanciers "à succès" de simples représentants de commerce de leurs maisons d’éditions[50]. Le cas du jeune romancier américain Frentzen, auteur de Freedom (roman dépourvu, tout comme Les Bienveillantes de Jonathan Littell, d’une véritable envergure esthétique), est aussi un triste exemple de cette emprise des éditeurs sur les romanciers. L’écrivain intertextuel peut être pauvre et méconnu et même ignoré ou raillé par la critique conventionnelle, mais il est profondément digne et totalement libre comme créateur. Il n’a besoin ni d’honneurs ni de richesses ni de publicités ravageuses autour de sa créativité. Il n’a besoin, uniquement, que de disposer de sa conscience.

Parties annexes

Notes

-

[1]