Résumés

Résumé

Communs et autogestion sont des formes d’expérimentation d’organisations collectives qui émergent en réponse aux différentes crises que nous vivons. Cet article présente différentes approches des communs et en dégage les éléments qui nous semblent essentiels à une articulation avec la tradition de l’autogestion, notamment telle qu’elle s’est manifestée au Québec dans les années 1960 à 1980. En nous appuyant sur le travail de recherche sur les pratiques émancipatoires mené par Gabriel Gagnon et Marcel Rioux dans les années 1980, nous faisons ressortir les pratiques et enjeux organisationnels qui caractérisent les communs et l’autogestion à cette époque. De plus, nous mobilisons leur concept de transférabilité afin d’illustrer le potentiel émancipatoire des organisations autogérées. Nous démontrons que les agencements organisationnels observés (configurations, pratiques, conventions) sont une dimension essentielle et singulière dans la gestion des tensions internes et externes engendrées par la relation conflictuelle entre l’autogestion/les communs et le capitalisme.

Mots-clés :

- autogestion,

- communs,

- émancipation,

- pratique organisationnelle,

- gestion,

- Québec

Abstract

Commons and self-management are forms of experimentation with collective organizations that are emerging in response to the various crises we are experiencing. This article presents different approaches to the commons and identifies the elements that seem essential to linking it with the tradition of self- management, particularly as it manifested in Quebec from the 1960s to 1980s. Drawing on the research on emancipatory practices carried out by Gabriel Gagnon and Marcel Rioux in the 1980s, this article highlights the organizational practices and issues that characterized the commons and their self-management at that time. Furthermore, the article engages with their concept of transferability in order to illustrate the emancipatory potential of self-managed organizations. We demonstrate that the organizational structures observed in the commons (configurations, practices, conventions) are the essential dimension in the management of the internal and external tensions generated by the conflictual relationship between self-management/commons and capitalism.

Keywords:

- self-management,

- commons,

- emancipation,

- organizational practice,

- management,

- Quebec

Corps de l’article

Malgré la redécouverte de l’importance du rôle des gouvernements nationaux et locaux dans l’urgence pandémique, une lourde tendance à la crise de la légitimité de la démocratie représentative semble s’affirmer (voir Levitsky et Ziblatt, 2018; Tormey, 2015), qui se combine à une crise du sens du travail (Graeber, 2018)[1]. Parallèlement, le phénomène d’extension des privatisations à toutes les sphères du vivant, parfois appuyée par un État entrepreneurial et de grandes institutions internationales (Harvey, 2003), réduit toute forme de contrôle collectif citoyen sur la vie politique (Dardot et Laval, 2014; Federici, 2019; Caffentzis, 2011).

En réponse à cette situation, plusieurs études constatent la (ré)émergence des « communs » comme revendication centrale au sein de diverses initiatives de résistance et d’alternatives citoyennes (Bollier et Helfrich, 2012; Dardot et Laval, 2014; Federici, 2019). On note aussi un retour du concept « d’autogestion » dans certains milieux progressistes en quête de formes d’organisation permettant une meilleure emprise sur la chose publique, autant au plan politique (p. ex., socialisme et municipalisme autogestionnaire) et social (p. ex., tiers-lieu, centres sociaux, espaces réappropriés), qu’à celui du travail (p. ex., usines récupérées, coopératives ouvrières) (Chambostet al., 2020). Communs et autogestion semblent donc être des formes d’expérimentation d’organisations collectives, qui se manifestent également au Québec, et qui émergent dans certains contextes sociohistoriques précis et en réponse à des crises variées.

Cet article analyse différentes approches des communs afin d’en dégager certains éléments qui nous semblent essentiels à une articulation avec la tradition de l’autogestion, notamment telle qu’elle s’est manifestée au Québec dans les années 1960 à 1980. Face aux multiples définitions des communs, nous présentons différentes approches théoriques, mettant l’accent sur une des trois dimensions suivantes : institutionnelle (voir Ostrom, 1990; Coriat, 2015), sociopolitique (voir Caffentzis, 2011; De Angelis, 2017; Dardot et Laval, 2014) et relationnelle (voir Linebaugh, 2008; Harvey, 2012; Federici, 2019). Ces approches ont en commun d’inscrire ces expériences dans une trame historique et des contextes sociopolitiques précis, qui décrivent des formes organisationnelles aux échelles variées (p. ex : quartier, région, société, réseaux transnationaux) traduites par des pratiques quotidiennes et des relations sociales spécifiques. Ainsi, les transformations sociopolitiques auxquelles font appel plusieurs approches des communs se fondent sur des pratiques quotidiennes et des relations sociales d’autogouvernement et de mise en commun (commoning) qui instituent de nouvelles formes de vie (Jaeggi, 2019). Nous démontrons que cette conception des communs se rapproche des travaux sur l’autogestion comme pratique émancipatoire, en construction permanente, et donc appelée à se transformer et s’adapter dans la durée sociale-historique (Chambostet al., 2020; Gagnon et Rioux, 1988). Ainsi, nous proposons une articulation théorique entre communs et autogestion qui renvoie à l’élément central de mise en place de pratiques préfiguratives instituant à la fois des formes organisationnelles, des idéaux politiques et des tensions internes et externes.

Afin d’illustrer ce rapprochement, nous nous appuyons sur un projet d’étude réalisé dans les années 1980 au sein de l’Institut québécois de recherche sur la culture (IQRC), autour de la notion de pratiques émancipatoires (Gagnon et Rioux, 1988). Ce projet avait pour but d’évaluer le potentiel émancipateur de certaines expériences d’autogestion, notamment en matière de transférabilité et de transformation sociale, telles que décrites dans douze études de cas au Québec. Après huit ans de recherches menées par plusieurs chercheurs et chercheuses de l’équipe, Gagnon et Rioux concluaient de manière assez pessimiste que toutes ces expériences avaient soit été institutionnalisées par l’État (notamment le mouvement communautaire), soit avaient implosé (phénomène notamment expliqué par la pénétration de groupuscules marxistes-léninistes voulant faire de ces mouvements des véhicules politiques au service de leur cause). Or, les effets positifs en matière organisationnelle et sociale qu’eux-mêmes observaient, mais auxquels ils n’accordaient pas beaucoup d’importance, méritent, à notre avis, d’être revisités. L’originalité de notre analyse consiste à mettre l’accent sur les formes organisationnelles (configurations, pratiques, conventions) de ces initiatives collectives citoyennes, ce qui nous permet de dégager des réflexions originales sur l’arrimage de pratiques quotidiennes et de relations sociales au sein des expériences collectives étudiées. Ces formes organisationnelles sont préfiguratives au sens où elles permettent d’instituer, ici et maintenant, à la fois l’initiative (le projet) et le monde souhaité (projet de société), et ce, au travers de tensions et conflits inhérents à ce type d’expérience.

Ce retour sur le projet de recherche piloté par Rioux et Gagnon vise trois objectifs. D’abord, sur le plan historique, nous proposons de redécouvrir le projet autogestionnaire québécois des années 1960 à 1980. En effet, la littérature francophone sur l’autogestion demeure marquée par une forte présence française, au niveau tant théorique qu’empirique (Chambostet al., 2020). Ainsi, il nous semble plus que pertinent de retourner aux sources de la fibre autogestionnaire québécoise et de revisiter l’explosion des expériences autogestionnaires de la période ayant marqué les milieux coopératifs, communautaires et militants au Québec (Drapeau et Kruzynski, 2005). Deuxièmement, au niveau théorique, nous proposons une articulation entre les concepts de commun(s) et d’autogestion comme forme organisationnelle et sociopolitique émancipatrice. Le cadre théorique que nous développons exige de prendre au sérieux les pratiques qui instituent ces formes d’organisation, les tensions et conflits (internes et externes) qu’elles véhiculent et le potentiel de transférabilité (transformation à la fois au niveau micro et macro sociologique). Finalement, à partir des initiatives québécoises étudiées, nous illustrons d’abord comment les tensions internes et externes peuvent s’exprimer par un instinct de survie (p. ex., fermeture d’usine) ou une volonté utopique (p. ex., une épicerie autogérée). Ces tensions sont constitutives de l’identité même de l’organisation et sont médiées par les formes organisationnelles. Ensuite, nous démontrons que les pratiques autogestionnaires et de commoning sont préfiguratives et amenées à se transformer. Il en résulte que les formes organisationnelles s’avèrent être à la fois le problème et la solution aux tensions que vivent les collectifs. Enfin, les cas répertoriés nous invitent à réfléchir aux transférabilités et aux effets que peut avoir ce type d’initiative, non seulement sur l’organisation (qui peut cesser d’exister), mais surtout sur la société et sur les actions postérieures des individus qui prenaient ces initiatives.

L’article est structuré comme suit. La première partie vise à présenter les différentes approches des communs et de l’autogestion comme formes organisationnelles et sociales. Nous introduisons, ensuite, le projet de recherche sur les pratiques émancipatoires (contexte de l’étude et méthodologie employée), pour ensuite illustrer notre propre méthode d’analyse et de reconstruction des cas. Enfin, la troisième partie présente les résultats de nos analyses basés sur deux trajectoires d’émancipation (survie vs projet) qui engendrent des points de convergence et des conflits en raison de leur dimension préfigurative, en tension avec le capitalisme. Nous concluons par une discussion sur les apprentissages et réflexions que nous pouvons tirer de cette relecture du projet de l’IQRC dans un contexte contemporain.

Communs et autogestion : pratiques collectives et formes organisationnelles

Les approches des communs : pratiques et conflits

Depuis une vingtaine d’années, les études sur les communs prolifèrent. Deux approches théoriques se dégagent : l’École de Bloomington, associée aux travaux d’Elinor Ostrom et de ses héritiers, et une autre qui les conçoit davantage dans leur rapport intrinsèque au capitalisme, leurs pratiques quotidiennes et relations sociales.

L’École de Bloomington conçoit les communs comme un type spécifique de bien – à la fois « rival » et « non excluable » – géré par des normes et des règles établies collectivement, conférant un « faisceau de droits » aux usagers de la ressource, le tout formant un système de gouvernance qui veille à l’application de ces droits (Ostrom, 1990). L’analyse ostromienne a permis de faire ressortir les formes organisationnelles de gestion de ressources communes (common pool resources) et les défis de l’action collective. Cependant, nombreuses sont les critiques à l’égard d’Ostrom, notamment celles qui lui reprochent de conférer des caractéristiques supposément intrinsèques à certaines ressources en leur attribuant une propension naturelle à être « communes » (Dardot et Laval, 2014;Deleixhe, 2018).

La deuxième approche, quant à elle, conceptualise les communs comme des relations sociales et des pratiques quotidiennes, ce que plusieurs nomment commoning (voir Linebaugh, 2008; Caffentizis, 2011; Federici, 2019; De Angelis, 2017; Euler, 2017; Gibson-Graham et al., 2018). Cependant, les pratiques de commoning ne sont pas suffisantes pour identifier un commun. Contrairement à Dardot et Laval (2014), qui définissent les communs uniquement comme des co-activités qui engendrent des co-obligations, nous suivons un certain nombre d’auteurs (voir Federici, 2019, Mies, 2014; De Angelis, 2017) pour qui il n’y a pas de communs sans communauté, impliquant qu’une normativité déjà existante doit nécessairement être prise en compte dans les activités de mise en commun (Vibert, 2016). Valérie Fournier (2013) démontre justement que le processus d’organisation des communs dépasse la simple production de règles communes et de responsabilités partagées (organizing in common), afin de développer ou de renforcer un sentiment de communauté par l’action collective (organizing for the common, c’est-à-dire création de nouvelles ou réhabilitation d’anciennes formes de solidarité), qui se manifeste notamment dans une production collective (organizing of the common, une production de savoirs).

Un dernier aspect important à prendre en considération est la dimension conflictuelle. Tandis qu’Ostrom et ses collègues considèrent le conflit uniquement du point de vue de la recherche de mécanismes institutionnels permettant à le régler (Ostrom, 1990), la deuxième approche le conceptualise davantage en termes sociohistoriques et de lutte des classes. Cette même approche définit les communs comme une forme d’organisation sociale ayant structuré des communautés dans le monde entier pendant des millénaires et n’étant pas confinée à de petites communautés, comme pourraient nous le laisser croire les travaux d’Ostrom (1990) (Linebaugh, 2008). En ce sens, les communs sont directement mis en relation avec le processus de privatisation des communaux (enclosures) (Marx, 1992 [1867]; Polanyi, 2009 [1944]) et la « nouvelle vague d’enclosures » de la fin du 20e siècle, en montrant que l’accumulation primitive n’était pas qu’une étape originelle du capitalisme, mais un mécanisme intrinsèque de son fonctionnement en tant qu’accumulation par dépossession (Harvey 2003). La réaction à ces nouvelles enclosures s’est manifestée et se manifeste encore sous forme de résistances multiples et variées, mais qui se rejoignent dans leur revendication centrale des communs dont ces communautés se voient dépossédées. Ainsi cette approche des communs pose comme enjeu central un conflit entre communs et capitalisme (Deleixhe, 2018), dimension également centrale de l’autogestion.

Nous retenons donc ici la conceptualisation des communs dans leur rapport au capitalisme, mais nous reconnaissons également l’apport des travaux d’Ostrom (1990), qui posent d’emblée la question de la mise en place d’institutions qui gouvernent les communs (Coriat, 2015). Cet aspect organisationnel interne sera combiné à la relation des communs au capitalisme. Nous croyons, suivant Deleixhe (2018), que les conflits sont nécessaires au bon fonctionnement des communs, car dans la mesure où ils ne dégénèrent pas au point de détruire l’oeuvre collective, ils deviennent en réalité le moteur de reproduction et d’innovation des communs. En résumé, en articulant les deux approches, nous concevons les communs comme des pratiques et des relations sociales qui prennent forme au sein d’une communauté d’acteurs, donnent lieu à un mode de gouvernement établi collectivement et régi par des droits et des devoirs, et qui embrassent les conflits constructifs comme dispositifs de reproduction et d’innovation.

L’autogestion : quelles relations avec les communs?

Dans un ouvrage collectif récent sur le sujet, Jean-Pierre Durand (2020, p. 9) affirme d’entrée de jeu qu’on « ne peut définir l’autogestion et il faut s’en accommoder! ». En effet, historiquement, l’autogestion s’est davantage caractérisée par la pratique que par la théorie. Parler d’autogestion aujourd’hui signifie d’abord et avant tout évoquer des événements historiques ayant incarné cet idéal politique. À cet égard, la Commune de 1871 représente sans doute l’événement le plus significatif à travers la reprise des ateliers de travail abandonnés par les patrons et transformés en coopératives ouvrières autogérées. Les mouvements qui s’inspirent de principes et pratiques similaires remontent au moins au 19e siècle, symbolisés par ce qu’Engels, à l’instar de Saint-Simon, Robert Owen ou Charles Fourier, a nommé le socialisme utopique. Les anarchistes espagnols ont aussi expérimenté l’autogestion pendant trois mois en Catalogne en 1936. Sont venus ensuite la Yougoslavie de Tito, d’où nous est parvenu le mot autogestion, mais aussi l’Algérie de Ben Bella avec l’autogestion des exploitations agricoles, ou encore le Chili pré-Allende et les usines sans patrons et, plus récemment, le mouvement des « fabricas recuperadas », qui a émergé pendant la crise économique de 2001 en Argentine (Bourdet et Guillerm, 1975; Arvon, 1980; Quijoux, 2012; Durand, 2020). En France, l’autogestion représentait l’idéologie de la « deuxième gauche » (Rosanvallon, 1976), incarnée par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) des années 1960-1970 pendant lesquelles le concept connaît ses heures de gloire, particulièrement à partir de mai 1968 (Durand, 2020). Finalement, au Québec, ce type de pratiques s’est également manifesté dans les cas d’étude analysés par l’équipe de Gagnon et Rioux.

L’autogestion représente donc les expérimentations qui ont eu lieu sur différents territoires plutôt qu’un principe politique clairement défini (contrairement au commun tel que l’entendent Dardot et Laval, 2014). Pour certains, comme Henri Lefebvre (1979, p. 48), « l’autogestion ne peut pas être un système établi, parce que l’autogestion est une voie, une lutte perpétuelle et perpétuellement renaissante. Une tentative autogestionnaire est quelque chose d’essentiel et de fondamental, puisque c’est la maîtrise des conditions d’existence » (Lefebvre, 1979, p. 48). Ainsi comprise, l’autogestion ne se limite pas à l’organisation du travail et de collectifs citoyens : c’est bien l’agencement de la société dans son ensemble, à l’image de la société autogestionnaire de Rosanvallon (1976) ou encore de la société de demain de Gérald Fortin (1970) : « L’autogestion apparaît, in fine, comme une construction sociale (le produit de rapports sociaux renouvelés) évolutive et adaptative, – au risque de la dévoyer – , voulue ou subie » (Cléach, 2020, p. 32). Cependant, et malgré ses ambitions, en tant que système conceptuel précis et structuré, l’autogestion ne peut être comparée aux communs. Au contraire, elle propose plutôt certaines idées et concepts qui se veulent moins une grille d’analyse bien définie que des orientations sociopolitiques générales.

Aussi rapidement qu’il s’était imposé à l’époque, le concept d’autogestion a brusquement disparu du vocabulaire dès la fin des années 1980. La chute du mur de Berlin et la fin de la Guerre froide n’ont pas seulement eu raison du monde bipolaire où s’affrontaient capitalisme et communisme, mais aussi de certaines alternatives qui tentaient de proposer une troisième voie. Pourtant, l’autogestion réapparaît depuis quelques années dans le vocabulaire et les pratiques de groupes de citoyens qui tentent d’expérimenter de nouvelles façons de s’organiser, que ce soit au travail, entre voisins ou dans des espaces réappropriés (Chambostet al., 2020). Les travaux sur la gestion des organisations alternatives (Parkeret al., 2014), l’économie sociale (Draperi, 2020; Ferreira, 2005), l’innovation sociale (Duverger, 2017), les organisations anarchistes (Land et King, 2014; Vieta, 2014) et la littérature sur les communs (Azzellini, 2018; Fournier, 2013) font réémerger le concept d’autogestion comme configuration et convention organisationnelles (Canivenc et Moreau, 2020) émancipatrices. Cela nous porte à croire que le contexte historique actuel serait plus propice à accueillir cette forme d’organisation et de culture sociopolitique qu’incarne l’autogestion.

Au-delà des événements marquants de la tradition autogestionnaire, est-il possible de dégager un certain corpus théorique permettant de la rattacher à notre approche des communs? Tout d’abord, communs et autogestion entretiennent un lien étroit : ils sont incompatibles avec la propriété privée et favorables à la propriété commune. Ensuite, les récents travaux en sociologie et en gestion nous offrent des pistes de réponse. Le sociologue Jean-Pierre Durand (2020) propose d’identifier l’autogestion à des questions ou des problématiques dans des situations concrètes, un horizon de sens sociopolitique auquel peuvent se rapporter les acteurs afin d’orienter leurs actions. Ainsi, la première question qui émerge concerne la gestion des tensions internes à l’organisation, ce qui renvoie à l’enjeu des formes organisationnelles et de la place du conflit dans les communs. Cette première question est liée notamment à la division du travail manuel et intellectuel, à la reproduction des hiérarchies et aux différentes modalités de gestion selon la taille du groupe. Selon Canivenc et Moreau (2020), ces tensions sont intimement liées à la configuration et à la convention organisationnelles autogestionnaires. En effet, les principes centraux de décentralisation et d’autonomie, combinés à un projet politique marqué par de fortes valeurs communes, risquent constamment d’entrer en déséquilibre.

La deuxième question est celle des tensions externes entre l’expérience autogérée et les contraintes socioéconomiques et politiques de la société concernée ou, en l’occurrence, de son rapport au capitalisme (Le Roulley, 2020) – une autre similitude avec les communs. On distingue, en effet, deux trajectoires de projets autogérés (Moatty et Tiffon, 2020) : 1) l’« autogestion-survie », particulièrement présente dans le milieu de travail, qui émerge principalement en réponse aux faillites d’entreprises en contexte de crise économique; 2) l’« autogestion-projet », qui rassemble une variété d’initiatives collectives pour mettre en application certaines valeurs, projets de société, formes organisationnelles et transformations sociales au-delà du cadre du travail. Ces deux trajectoires rappellent la conception de l’économie sociale comme réponse aux nécessités et aux aspirations élaborée par Benoît Lévesque (2003). Or, contrairement à l’économie sociale parfois caractérisée comme un tiers-secteur du capitalisme (Demoustier, 2001), l’autogestion est définie en opposition et en contradiction avec le capitalisme et tout autre système d’oppression (suivant la tradition anarchiste), ce qui ne l’empêche pas de rencontrer les mêmes difficultés que l’économie sociale. Par exemple, prenant appui sur les cas d’usines récupérées et autogérées en Argentine, Azzellini illustre bien comment celles-ci peinent à rompre les liens avec l’État et le marché, et ce, aux deux niveaux, interne et externe. En effet, que ce soit dans une trajectoire de survie ou de projet, [traduction] « la pression à se soumettre aux règles du capital n’est pas qu’externe; les conflits internes sont le plus souvent liés aux paiements, hiérarchies sociales au travail, heures de travail, engagements » (Azzellini, 2018 p. 772, notre traduction).

Tout comme les communs, l’autogestion n’est pas à l’abri de la cooptation. La critique la plus connue de l’autogestion est probablement celle de Boltanski et Chiapello (1999), pour qui celle-ci aurait préparé le terrain pour les nouvelles pratiques managériales (Canivenc, 2012; Nocenti, 2020). Thomas Coutrot (2018) met en garde contre le fait que plusieurs innovations dans les milieux de travail sont présentées comme étant inspirées de l’autogestion, alors qu’en réalité elles ne représentent que des adaptations managériales à une plus grande demande d’autonomie de la part de travailleurs souvent très qualifiés (voir le self-management développé par Frédéric Laloux, 2014).

La littérature récente sur l’autogestion, issue en partie des sciences de la gestion, nous invite à l’analyser sous l’angle des formes organisationnelles, c’est-à-dire des configurations, conventions et pratiques qui en découlent (Canivenc et Moreau, 2020). Tout comme pour les communs, ce sont ces pratiques qui tentent d’instituer une alternative au capitalisme (Fournier, 2013; Gibson-Graham, 2006). Dans la littérature sur les organisations alternatives, on souligne que ces pratiques sont préfiguratives, c’est-à-dire qu’elles instituent ici et maintenant le monde souhaité et à venir, mais incarné directement dans ces formes organisationnelles (p. ex., s’organiser démocratiquement) (Parkeret al., 2014). Les organisations autogérées développent ainsi une variété de pratiques qui leur sont propres : structures horizontales, rotation des tâches, gouvernance décentralisée, recrutements sur la base de l’adhésion au projet, rémunération fixe et « égalitaire », etc. (Azzellini, 2018; Canivenc et Moreau, 2020). Bien que certaines pratiques soient particulières à l’autogestion, elles n’en demeurent pas moins diversifiées et parfois problématiques (p. ex., ce que le collectif entend par rémunération égalitaire). D’une part, on peut noter les défis liés au contexte (croissance ou décroissance de la taille de l’initiative, chocs exogènes, implication des membres; Cartellier, 2020). D’autre part, l’autogestion, en raison de sa caractéristique préfigurative et expérimentale, est nécessairement évolutive et changeante, en construction permanente. Les tensions sont donc au coeur du processus ouvert de mise en organisation (organizing) qui permet « de comprendre et débattre des valeurs qui sous-tendent certaines institutions et façons de faire » (Parkeret al., 2014, p. 39). Dès lors, les formes organisationnelles permettant la coordination du travail et la distribution du pouvoir sont un lieu fertile et tangible pour étudier l’« organizing » de l’autogestion et le « commoning » des communs.

Vers une articulation entre commun et autogestion : la transférabilité?

Malgré l’absence de structure conceptuelle bien définie, Durand (2020, p. 14) propose d’envisager l’autogestion comme un « outil de recomposition théorique » et, ce faisant, de considérer l’autogestion dans la perspective de Marcel Mauss comme un fait social total, « qui organise le niveau micro à partir de règles macro-sociales, elles-mêmes construites à partir d’une déclinaison, au cours de l’histoire, de pratiques locales » (Idem). Cette formulation de l’autogestion rejoint la conception des communs que nous mobilisons ici et qui propose de les considérer comme des « systèmes sociaux » (De Angelis, 2017), situés dans l’histoire concrète des sociétés, en considérant à la fois les manières par lesquelles différentes cultures les ont développés et le fait que le système économique dominant se les est appropriés (et continue de le faire). Tout comme les communs, « il n’y a pas d’autogestion pensée localement sans référence au sociétal » (Durand 2020, p. 14). Sur le plan économique, le but est de reconnaître des formes d’organisation ayant pour objectif « une plus grande égalité des niveaux de vie, des contenus du travail [et des] jouissances culturelles », ce qui se traduit notamment au niveau organisationnel par des « règles toujours en transformation pour résoudre les tensions entre les intérêts individuels ou de groupes et les intérêts généraux, voire sociétaux » (Idem). Enfin, la dimension relationnelle est également fondamentale afin d’évaluer si l’organisation et les règles mises en place valorisent à la fois les initiatives individuelles et le bien-être du groupe, en instaurant des principes relationnels de réciprocité, d’entraide et de partage. Dans la formule d’Olivier Cléach, l’autogestion « se veut une critique et/ou une proposition alternative à la domination du capitalisme financier, à la marchandisation, mais également à l’étatisme […] et, au niveau organisationnel, aux bureaucraties et aux entreprises capitalistes » (Cléach, 2020, p. 18). En un mot, « l’autogestion redonne du sens au travail et met en synergie l’individu/sujet à travers le projet politique » (Durand, 2020, p. 15; nous soulignons). Bref, à la fois pour les communs et pour l’autogestion, il y a une aspiration à une « transférabilité », pour reprendre un concept de Gagnon et Rioux que nous détaillerons plus loin, c’est-à-dire à la possibilité que les pratiques et agencements organisationnels transforment plus largement les individus, leurs relations entre eux et au monde, et la société.

Il existe néanmoins une dimension centrale de l’autogestion à laquelle les communs accordent peut-être moins d’importance, ou qu’ils rendent moins explicite, à savoir la liberté individuelle. Le propre de l’autogestion est, en effet, de penser un équilibre entre les aspirations, les besoins et les libertés individuelles, d’un côté, et l’intérêt collectif, de l’autre. L’importance de l’autonomie de l’ouvrier dans une libre association constitue ainsi le coeur de la réflexion autogestionnaire (Cléach, 2020, p. 23). C’est la défense libérale de la « souveraineté de l’individu » (Audard, 2009, citée par Cléach, 2020, p. 23), mais dans une articulation du collectif avec l’égalité. Cette réflexion sur l’équilibre entre l’individuel et le collectif peut ainsi bonifier les approches des communs par une analyse de l’autonomie individuelle au sein des communs. D’autant plus que cet équilibre semble difficile à trouver et une source de tensions, notamment en ce qui concerne la discussion entre décentralisation et projet collectif. C’est donc sous ces dimensions (transférabilité, formes organisationnelles, tensions) que nous revisitons les travaux pilotés par Gagnon et Rioux afin d’éclairer la mise en pratique (organizing/commoning) de l’autogestion et des communs. Le tableau 1 résume les dimensions et distinctions que nous faisons entre communs et autogestion.

Tableau 1

Dimensions et distinctions entre communs et autogestion

Présentation du projet sur les « pratiques émancipatoires » (1982-1988)

Les années 1960-1980 sont particulièrement riches d’expériences autogestionnaires au Québec (Drapeau et Kruzynski, 2005). Plusieurs militant(e)s, inspiré(e)s par les expérimentations françaises soixante-huitardes, se lancent dans différents projets autogérés d’entreprises (Tricofil, JAL), de services (Café Campus, cliniques communautaires, coopératives alimentaires, groupes de femmes, théâtres populaires) ou d’habitation (coopératives, squats, communes). Dans le prolongement de la Révolution tranquille, le Québec se lance dans de grands chantiers économiques, tels les barrages hydroélectriques, et poursuit la mise en oeuvre de l’État-providence. Au tournant des années 1980, le Québec vit les contrecoups de la crise économique mondiale. C’est dans ce large contexte que prennent place différentes initiatives autogérées. La revue Possibles, fondée en 1974 par Gabriel Gagnon et Marcel Rioux, offre une tribune à ces expériences autogérées et organise même les sommets de l’autogestion, regroupant plus de 500 personnes (Gagnon, 2005). Enfin, parmi les inspirations théoriques les plus souvent citées, reviennent fréquemment les noms de Cornelius Castoriadis (1975) sur la question de l’autonomie, d’Alain Touraine (1978) sur les questions de méthode et de mouvements sociaux, et finalement d’André Gorz (1988) à propos de l’organisation du tranvail et de l’aliénation.

Une véritable mouvance autogestionnaire semble donc émerger en 1960-1980 au Québec, de pair avec une galaxie de principes idéologiques tentant de combiner des dimensions anti-capitalistes, syndicalistes, populaires, contre-culturelles, nationalistes et féministes. C’est dans ce contexte d’effervescence sociale qu’un groupe d’universitaires lance un projet de recherche sur les pratiques émancipatoires en milieu populaire ayant pour but d’identifier le potentiel de transformation sociale et d’émancipation de certaines expériences citoyennes (Gagnon et Rioux, 1988). En 1982, le collectif de recherche formé de Gagnon et Rioux, mais aussi de Jean-Pierre Dupuis, Andrée Fortin et Robert Laplante, pour ne citer que les plus connus, publie un ouvrage jetant les bases théoriques et méthodologiques de leur projet (Dupuis,Fortin et Gagnon, 1982). S’ensuivront la publication d’une variété de documents de recherche et celle, en 1988, d’un ouvrage synthèse de Gagnon et Rioux intitulé À propos d’autogestion et d’émancipation. Pendant huit ans, le projet de recherche, financé par l’Institut québécois de recherche sur la culture (IQRC), étudiera plus de douze cas et en tirera quatre livres, deux documents de recherche, huit articles, un numéro spécial, sept mémoires de maîtrise et quatre thèses de doctorat.

Présentation du projet de recherche de l’IQRC (1982-1988)

Pour le groupe, les « pratiques émancipatoires » se caractérisent par les ruptures qu’elles engendrent vis-à-vis de la société industrielle (Dupuis,Fortin et Gagnon, 1982). Comme le résume Gagnon : « Il s’agissait d’abord pour nous de choisir plusieurs groupes dits populaires susceptibles de réaliser, dans un certain nombre de domaines du social, les ruptures conduisant à la société auto-gestionnaire » (Gagnon, 1988, p. 18), notamment en mobilisant les concepts de praxis, contradiction et dialectique (voir Dupuis,Fortin et Gagnon, 1982, p. 51-54).

Toutefois, ce projet rencontre deux limites. Comment reconnaître le potentiel émancipateur d’une pratique quelconque? Comment identifier et sélectionner des pratiques émancipatoires? Pour répondre à la première question, l’équipe mobilise le concept de « transférabilité » et en distingue deux formes. La première, horizontale, consiste à évaluer si les expériences personnelles débordent, pour ainsi dire, le temps et l’espace, c’est-à-dire si elles conduisent (ou pas) à d’autres pratiques émancipatoires. C’est le cas, par exemple, des membres d’une coopérative d’habitation qui cherchent à créer une coopérative d’alimentation. La seconde, la transférabilité verticale, renvoie à l’idée de dépassement d’une rupture uniquement individuelle en vue d’atteindre l’ensemble du vécu, et ce, à travers la création de réseaux d’action qui entreprennent à leur tour d’autres actions revendicatrices ou contestataires. Il s’agit ici d’une remise en question des structures sociales qui conduit à une « vision du monde » ou encore à un « nouvel imaginaire social » (Dupuis,Fortin et Gagnon, 1982, p. 62-63), par exemple une société autogestionnaire ou encore une société des communs.

Pour répondre à la deuxième question, Gabriel Gagnon passe en revue trois mouvements importants au Québec : nationaliste, syndical et populaire. Il met rapidement de côté tout potentiel émancipateur des deux premiers en raison de leur forte institutionnalisation et de leur tendance technocratique. À l’inverse, s’appuyant sur quelques exemples, Gagnon soutient que les groupes populaires québécois forment « le résidu des mouvements sociaux de réforme ou de rupture qui n’appartient ni au domaine national ni au domaine syndical » (Dupuis,Fortin et Gagnon, 1982, p. 129). Le mouvement populaire cherche plutôt à s’opposer ou à s’autonomiser vis-à-vis de l’État et des syndicats. Trois types d’activité sont identifiés auxquels correspondent les cas répertoriés : le travail, le cadre de vie et la culture.

L’orientation donnée au projet de recherche est ambitieuse. L’équipe de recherche emprunte, à sa façon, la méthode dite d’intervention sociologique développée par Alain Touraine (1978) et les chercheurs et chercheuses du Centre d’analyse et d’intervention sociologique (Dupuis,Fortin et Gagnon, 1982; Gagnon et Rioux, 1988), qui ressemble à ce qu’aujourd’hui nous appelons recherche-action. Concrètement, les chercheurs et chercheuses participent et s’investissent au sein d’organisations populaires sélectionnées pendant une longue période (minimum d’un an). On porte une attention particulière aux pratiques collectives et aux histoires de vie pour recueillir trois types de données : les pratiques quotidiennes, la vision des membres de leur organisation et l’imaginaire social qui oriente la praxis des individus et du groupe (Gagnon et Rioux, 1988, p. 22). Gagnon résume bien le processus de recherche : « Refusant d’occuper le centre du tableau, il [le chercheur] soumettra cependant de temps en temps aux participants les résultats de ses analyses, réservant jusqu’au terme de son intervention la confrontation entre les visions du groupe et son analyse critique » (Idem, p. 21).

Sans revenir en détail sur les analyses développées, il est important de mentionner les conclusions pessimistes tirées par Gagnon : « Au terme de ce voyage au coeur des pratiques émancipatoires qui confèrent à la société québécoise son intérêt et sa spécificité, le tableau apparaît constellé d’échecs et de désenchantement » (Gagnon, 1988, p. 123). Comme mentionné précédemment, Gagnon met en garde contre les risques de dérives potentielles par des projets autogestionnaires dont les membres appartiennent à la « petite bourgeoisie », « groupuscules marxistes-léninistes » qui voient en ces expériences des véhicules idéaux pour la diffusion de leur idéologie[2]. Il note néanmoins comme facteur positif une certaine décentralisation à l’oeuvre à cette époque (création des municipalités régionales de comté, conseils de développement économique et communautaire). Malgré ces conclusions plutôt sombres, Louis Favreau dira que la grande contribution du projet de recherche de l’IQRC aura été d’offrir une nouvelle interprétation du mouvement communautaire québécois, une « thèse de l’émergence de nouvelles valeurs [qui] insiste sur la portée subversive de certains groupes et collectifs et mise sur la capacité des acteurs (à partir de leurs motivations, stratégies et aspirations) » (Favreau, 1989, p. 212).

Revisiter la dimension organisationnelle des cas étudiés par l’équipe de l’IQRC

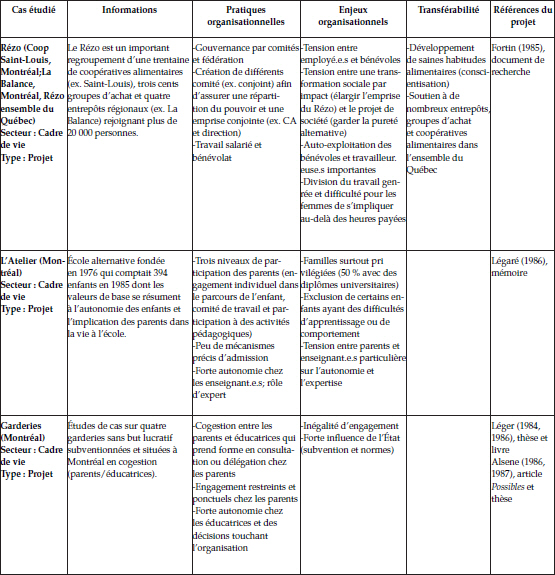

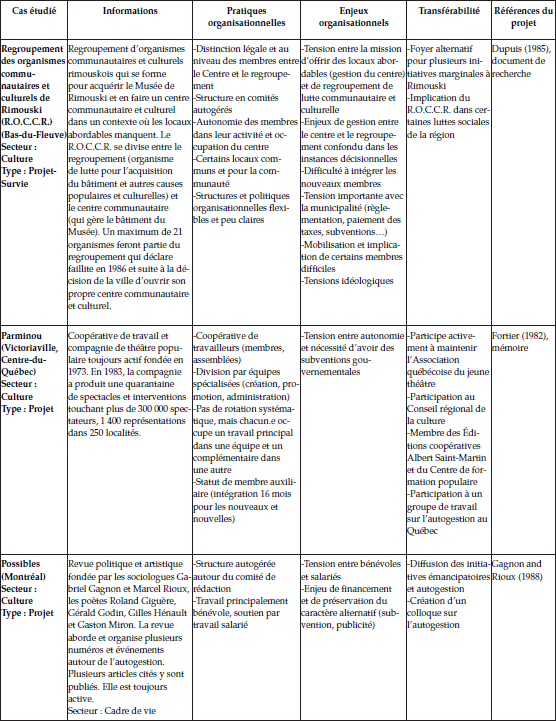

Pour cet article, nous nous sommes davantage concentrés sur trois dimensions d’analyse retenues en fonction du fait qu’elles nous renvoient à des caractéristiques essentielles des communs dans la perspective d’une comparaison avec l’autogestion : 1) les formes organisationnelles, 2) les pratiques quotidiennes et 3) les tensions vécues. Nous souhaitons prolonger la réflexion et la discussion en faisant ressortir l’importance de l’organisation dans les cas étudiés par l’IQRC. Pour ce faire, nous avons revisité les études de cas à travers les différents ouvrages, travaux et articles publiés par le collectif de recherche. À la lecture de ces cas, nous avons systématiquement répertorié les pratiques, formes et enjeux organisationnels, et les éléments de transférabilité, soit les effets sociopolitiques et les changements répertoriés. En annexe, un tableau récapitulatif des cas et de l’analyse est fourni, accompagné de leurs références respectives.

Les différentes pratiques et enjeux organisationnels répertoriés se rapprochent grandement de ceux retenus par d’autres travaux récents sur l’autogestion (Azzellini, 2018; Canivenc, 2012; Canivenc et Moreau, 2020; Cartellier, 2020), à savoir une gouvernance décentralisée par comité ayant des lieux de contre-pouvoir, des pratiques de recrutement axées sur l’adhésion culturelle, une organisation du travail polyvalente et horizontale, des pratiques de formation informelles et plus ou moins soutenues, des tensions internes concernant les fins et les moyens, des tensions externes avec l’« économie de marché » ou l’administration publique, des inégalités de pouvoir et d’implication, ainsi que des risques d’auto-exploitation et d’épuisement (voir annexe). Notre étude souhaite toutefois aller plus loin, en abordant d’une part la question des tensions socioéconomiques et politiques, internes et externes, à partir du cadre d’analyse des trajectoires d’autogestion survie-projet ; en étudiant, d’autre part, les enjeux découlant de l’évolution constante des formes organisationnelles en raison de la dimension préfigurative et politique de l’autogestion et des communs. Nous concluons par une analyse du potentiel de transférabilité organisationnelle et donc de transformation sociale et d’émancipation que l’on peut tirer de ces cas.

Entre projet et survie : constitution de l’identité alternative et des tensions

Nous avons regroupé les expériences étudiées en deux grandes catégories, celles développées par Moatty et Tiffon (2020). La première regroupe les initiatives d’« autogestion-survie », particulièrement présentes en milieu de travail, et qui émergent principalement en réponse aux faillites d’entreprises en contexte de crise économique (p. ex., industrie du textile, Tricofil), mais aussi en réaction à certaines interventions étatiques. Les initiatives de la coopérative du JAL (pour Saint-Just, Auclair et Lejeune) et du Centre d’information et d’animation communautaire (CIAC) émergent respectivement sous la menace de fermeture des municipalités de la région et d’expropriation de familles agricultrices pour la construction d’un aéroport. Au final, ces expérimentations naissent « d’une situation de crise à partir de laquelle des solutions nouvelles surgissent peu à peu dans l’action » (Gagnon et Rioux, 1988, p. 34).

La deuxième catégorie regroupe les initiatives d’« autogestion-projet », une variété d’initiatives collectives visant à mettre en place certains principes sociopolitiques au sein de projets de société, au-delà du cadre du travail. On trouve ici une grande partie des pratiques émancipatoires issues du cadre de vie (coopératives d’habitation et alimentaires, écoles alternatives, garderies) et de la culture (théâtre populaire, revues engagées). Mais nous y trouvons également l’initiative pionnière de Guyenne, un village de colons en Abitibi entièrement développé sur le modèle coopératif (Laplante, 1995).

Bien que ces deux catégories permettent de comparer les pratiques et enjeux vécus, nous ne devons pas les considérer comme figées et exclusives. En effet, dans certains cas, l’initiative est plutôt le résultat d’une démarche à la fois de survie et de projet, comme le montre le Regroupement des organismes communautaires et culturels de Rimouski (R.O.C.C.R.). Fondé en 1978, ce collectif est en même temps une réponse à la rareté des locaux accessibles pour ces types d’organismes (dimension de survie) et un lieu de militance culturel et politique pour certains organismes (dimension projet), ce qui aura engendré certaines tensions. Un autre exemple, qui se transforme davantage au fil du temps, est celui du CIAC. Dans ce cas, les revendications individuelles « d’indemnisation adéquate pour les terres expropriées » font place à « un vaste projet alternatif de développement du territoire » (Gagnon, 1988, p. 34). C’est au travers de la mobilisation que certain(e)s citoyen(ne)s de la région de Mirabel viendront questionner la propriété privée et concevoir un plan de développement d’agriculture collective, soit un passage d’autogestion-survie à autogestion-projet.

En comparant les trajectoires de survie et de projet, nous constatons des distinctions claires en ce qui a trait à la construction d’une « identité alternative », aux pratiques organisationnelles qui y sont associées et aux tensions qui en découlent. Selon Moatty et Tiffon (2020), la trajectoire-survie a un ciment idéologique faible, car l’idéal d’émancipation est subordonné à la survie économique. Pour la trajectoire-projet, cet idéal est mis à l’avant-plan et devient source de confrontation idéologique. Autrement dit, le rapport de pouvoir externe (vis-à-vis de l’État ou du marché) est fondamental pour l’initiative de survie, alors que pour l’initiative de projet le rapport de pouvoir est plus interne et sensible (tension entre moyens et finalités du projet). En somme, les cas illustrent des constructions d’identités alternatives distinctes selon leurs trajectoires.

En autogestion-survie, le caractère autogestionnaire est confronté à la survie du projet, comme le montre l’expérience Tricofil. Plus l’incertitude plane sur le projet, notamment du point de vue financier avec la possibilité de mises à pied, plus l’organisation se tourne vers un mode de gestion hiérarchique. Dans le cas du JAL et du CIAC, ce sont plutôt les interventions du gouvernement qui sont venues mettre fin au caractère autogestionnaire des initiatives, subordonnant ainsi la dimension d’alternative sociopolitique à celle de survie.

Dans le cas de l’autogestion-projet, le caractère autogestionnaire est davantage d’ordre stratégique et idéologique. Pour les coopératives alimentaires, les comptoirs alimentaires et les organisations culturelles, l’enjeu se traduit en termes d’impact social : doit-on élargir la production ou l’accès au service afin d’atteindre un plus grand nombre de personnes ou, au contraire, doit-on préserver la « pureté alternative »? Dans le cas du Rézo, Andrée Fortin (1985) montre à quel point cette tension est liée à différentes conceptions de la transformation sociale. Au R.O.C.C.R., la question stratégique est davantage de l’ordre de l’engagement : est-ce en s’investissant dans des luttes populaires autogestionnaires que notre activité prend sens ou est-ce plutôt en répondant au besoin de base ayant mené à la formation du collectif, c’est-à-dire en occupant et en gérant des locaux communautaires et culturels? Ce dilemme stratégique clivera les membres du R.O.C.C.R. jusqu’à la fin de son parcours, non seulement dans les débats et décisions à l’interne, mais aussi au niveau de la structure organisationnelle. En effet, Dupuis (1985, p. 141-150) illustre à quel point la distinction entre le Regroupement (toutes les organisations communautaires et culturelles membres) et le Centre (organisations occupant les locaux) est difficile à tenir en pratique au point que ces deux instances se confondent l’une avec l’autre au sein des instances décisionnelles. Dans d’autres cas (coopératives et comptoirs alimentaires, écoles, garderies), la « pureté alternative » est jugée problématique en créant des ghettos alternatifs et en s’éloignant des milieux populaires (Dupuis, 1985, p. 141-150).

Pour l’autogestion-projet, le noyau fondateur regroupe des membres partageant les mêmes valeurs, souvent au sein du même milieu social, ou encore participant aux mêmes expériences collectives (coopératives alimentaires, certaines coopératives d’habitation, écoles alternatives, garderies, R.O.C.C.R.). Très rapidement, ces organisations sont confrontées à l’intégration de nouveaux membres qui doivent partager leurs valeurs, faisant émerger du même coup le défi d’une intégration inclusive, à la fois ouverte et fédératrice. Dans le cas des coopératives d’habitation, les corvées de travail (réparation du bâtiment, ménage du printemps), les activités sociales et l’occupation d’espaces collectifs jouent ce rôle intégrateur (Quintin, 1983; Quintin et Denis, 1980). Les coopératives alimentaires, quant à elles, ont une plus grande difficulté à intégrer les nouveaux membres, ce qui s’explique notamment par un taux de roulement élevé et un niveau d’engagement inégal (Fortin, 1985; Mercier, 1982). Pour plusieurs, la participation aux activités coopératives, principalement par le bénévolat, est la voie privilégiée pour développer le sentiment d’appartenance. Toutefois, lors de ses observations au sein du Rézo, Andrée Fortin (1985) soulève la question de savoir si le simple fait de « travailler » (bénévolement ou même comme employé) suffit à construire une identité collective.

Les pratiques organisationnelles identitaires ne sont pas les mêmes dans l’autogestion-survie. C’est davantage le conflit externe, avec leurs anciens patrons ou l’État, qui joue un premier rôle fédérateur en instituant un « nous » contre un « eux » qui permet de regrouper une diversité d’acteurs et d’actrices au sein de l’organisation. Les cas de Tricofil, du JAL et du CIAC font état d’une multitude de groupes et d’individus ne partageant pas nécessairement une même trajectoire sociale ou orientation politique. Pour le CIAC, la mobilisation populaire est l’occasion de regrouper des familles agricultrices et une classe intellectuelle (Lévis, 1985). À Tricofil, c’est un ensemble de travailleurs et de travailleuses syndiqué(e)s de différents âges, distribué(e)s dans plusieurs départements, eux-mêmes segmentés, qui se regroupent dans un sous-sol d’église en réponse aux manoeuvres patronales et gouvernementales. Le côtoiement quasi quotidien dans la lutte permet non seulement de tisser de nouveaux liens de solidarité, mais ouvre également la voie à l’expérimentation (Boucher et Martel, 1982; Simard, 1981). Au CIAC, la socialisation politique dans les rencontres de travail a amené les membres à observer les enjeux au-delà des revendications individuelles d’indemnisation pour y voir plus largement un projet alternatif de développement du territoire (Lévis, 1985).

C’est donc sous la forme d’autogestion-projet que les citoyen(ne)s ont mis en oeuvre le plus de pratiques organisationnelles ayant pour but explicite de créer un sentiment d’identité collective, avec peu de conflits externes fédérateurs. Le cas du R.O.C.C.R est particulièrement parlant, car en raison de sa double dimension survie-projet, l’identité du regroupement est constamment remise en question (Dupuis, 1985). Dans d’autres cas, les pratiques identitaires se sont essoufflées avec le temps, comme le montre l’étude des coopératives d’habitation dans lesquelles les activités sociales ont diminué au fil du temps (Quintin, 1983). Tout comme dans les coopératives alimentaires, les membres de Tricofil se retrouvent rapidement pris(e)s dans un cycle de production et de rentabilité économique. Le résultat est l’effacement graduel des journées de réflexion collective, l’énergie de la corvée se voyant remplacée par la redondance de l’exécution quotidienne du travail (Boucher et Martel, 1982). En somme, il semble se dégager une difficulté à pérenniser et instituer des pratiques organisationnelles identitaires au-delà des activités d’intégration des nouveaux membres.

Évolution et préfiguration : complexité organisationnelle et inégalités

Notre deuxième thème d’analyse est le fait qu’en contexte autogéré les formes organisationnelles sont constamment débattues et en évolution, car elles visent à préfigurer la société désirée. Nous présentons maintenant les pratiques mises en place, mais aussi les enjeux de complexité organisationnelle et d’inégalité qui en découlent. Dans une très large majorité des cas, la structure de l’organisation se caractérise par sa polyvalence, en remplissant différentes fonctions de gestion, et par sa capacité d’évoluer en fonction de ses erreurs. Au-delà des caractéristiques (et enjeux) habituels de la gouvernance (assemblée générale, conseil d’administration, direction générale), les organisations se regroupent surtout sous la forme de « comités » qui discutent de la gestion quotidienne et des mandats spécifiques. Le comité d’autogestion, appuyé par divers autres comités, se chargera de faire le pont entre les activités quotidiennes et le conseil d’administration, tout en jouant le rôle d’instance centrale pour la résolution de conflits, les suivis et certains aspects décisionnels (Tricofil, coopérative d’habitation, Rézo, Théâtre Parminou, Possibles). Ainsi, il est possible pour les membres d’occuper différentes fonctions décisionnelles au sein de l’organisation. Cette diversité de comités offre des lieux de contre-pouvoir et de gestion de conflits. Chez Tricofil, par exemple, le Conseil des Travailleurs joue le rôle de surveillance et d’amélioration des conditions de travail et répond directement à l’assemblée générale. Cette instance veille ainsi à la qualité de vie en usine, car, comme nous le verrons plus bas, une organisation autogérée n’est pas nécessairement synonyme d’absence d’exploitation des travailleuses et travailleurs (Boucher et Martel, 1982).

La structure évolue et s’améliore en fonction des expériences et des apprentissages réalisés, les membres n’hésitant pas à modifier les pratiques en place afin de répondre à des enjeux précis, donnant lieu à une structure très évolutive et dynamique (Rézo, R.O.C.C.R., Tricofil, Théâtre Parminou). Nous soulignons également l’importance des pratiques organisationnelles quant à l’apprentissage des membres, permettant de trouver un équilibre entre les dimensions de polyvalence et d’évolution, les membres occupant différentes fonctions. Aussi, ces derniers doivent être suffisamment à l’aise pour travailler dans un contexte changeant tout en relevant différents défis. Si certaines organisations telles que Tricofil ou la revue Possibles optent pour une rotation des tâches, d’autres, tel le Théâtre Parminou, acceptent une certaine spécialisation dans le travail. Mais c’est surtout le Rézo qui expérimente le plus de tensions entre rotation et spécialisation. Toutefois, Andrée Fortin observe que « spécialisation et délégation [peuvent être] compatibles avec un fonctionnement collectif : a) si on considère toutes les tâches aussi importantes les unes que les autres, si on veille à ne pas créer de hiérarchie entre le travail “de poches” et celui de bureau; b) si on maintient des tâches communes auxquelles tous sont tenus de participer : cuisine, réunions, ménage, etc. pour créer des occasions d’échange informel entre les travailleurs » (Fortin, 1985, p. 126).

La polyvalence, l’évolution et l’apprentissage sont des caractéristiques essentielles pour ces initiatives autogérées afin de se développer et de s’ajuster de manière autonome – à condition que les pratiques organisationnelles soient claires. En effet, dans certains exemples d’initiatives, la « polyvalence » ressemble davantage à un flou organisationnel pouvant mener à des abus de pouvoir, des injustices ou même de l’exclusion. Au sein de certaines écoles alternatives, par exemple, l’absence de mécanismes d’admission engendre l’exclusion d’élèves marginalisé(e)s (Légaré, 1986). Ces pratiques organisationnelles doivent également être soutenues par un engagement continu des membres. Le cas des garderies illustre la manière par laquelle la cogestion parents-employés prend rapidement la forme d’une délégation volontaire, ce qui fait en sorte que les parents sont relégués à un rôle consultatif en raison d’une absence d’investissement dans un projet collectif. Carole Quintin (1983) montre aussi que les risques d’abus de pouvoir dans les coopératives d’habitation augmentent si seulement une minorité de membres s’y investit.

La structure polyvalente et évolutive crée un nouvel environnement changeant pour les membres de l’organisation, d’autant plus qu’une grande partie doit se familiariser avec l’autogestion et développer les habiletés nécessaires. Cette situation, la même que l’on observe dans les coopératives alimentaires (Fortin, 1985), a pour conséquence que, dans les coopératives d’habitation étudiées, plusieurs membres se trouvent perdu(e)s dans ce système ou encore souffrent d’un manque de formation (Quintin, 1983). Ainsi, la complexité et la nouveauté de la structure autogérée posent un important défi aux membres, ce qui nous permet de dégager deux formes d’inégalités pouvant se combiner.

La première consiste en ce qu’on pourrait appeler l’inégalité d’engagement. Les membres les plus familiers avec l’autogestion s’engagent dans les différents comités et sont à l’aise pour naviguer au sein de cette structure. Bien que les formations destinées aux nouveaux membres soient une pratique importante, elles demeurent insuffisantes. C’est particulièrement le cas dans les organisations de type « cadre de vie » (coopératives et comptoirs alimentaires, coopératives d’habitation, écoles et garderies) où l’on trouve un taux de roulement souvent élevé, alors que le taux de participation est plutôt faible (Gagnon et Rioux, 1988). Le résultat est que les membres les plus stables (e)s et les plus engagé(e)s ou encore les employé(e)s doivent redoubler d’efforts, souvent jusqu’à l’épuisement, ce qui peut créer un climat d’autoexploitation (Fortin, 1985). À La Balance, certaines femmes quittent la coopérative faute de pouvoir contribuer autant que les autres aux heures supplémentaires et ce sont d’ailleurs les femmes qui doivent relancer les discussions sur la qualité de vie (Fortin, 1985). Un autre exemple est celui des tâches monopolisées par les membres les plus privilégié(e)s et les plus disponibles, alors que d’autres, plus ingrates, sont obligatoirement prises en charge par certaines catégories de membres dépourvues de certaines habiletés, comme on l’observe dans les milieux éducatifs (école alternative, garderie) où ce sont souvent les parents privilégiés qui peuvent s’investir dans les instances décisionnelles (Alsene, 1986, 1987; Légaré, 1986; Léger, 1984, 1986) – l’inégalité d’engagement se combine ici à l’inégalité d’expertise.

La deuxième forme d’inégalité engendrée par l’enjeu de complexité est celle de l’expertise, qui confère à l’expert(e) une position avantageuse. On revient en quelque sorte à l’équilibre entre spécialisation et responsabilités mentionné plus haut. La complexité organisationnelle favorise la prise de contrôle par les expert(e)s et les professionnel(le)s, ce que Gagnon appelle la « bureaucratisation autogestionnaire » (Gagnon, 1988, p. 80). Les garderies et les écoles illustrent bien des situations où les parents se trouvent rapidement cantonnés dans un rôle consultatif. Chez Tricofil, l’entrée de professionnel(le)s et de cadres est venue changer la dynamique « employé(e)s-patron(ne)s », rendant la co-gestion très difficile pour certain(e)s.

En réponse à cette complexité et ces risques d’inégalité, les organisations adoptent deux pratiques déjà discutées, les formations et accompagnements (et dans certains cas la rotation des tâches), ainsi que la mise en place de processus de prise de décision clairs et impliquant une majorité de membres. Cela a été le cas de Tricofil et de ses différents comités ou encore de La Balance qui, dans le but d’éviter une prise de contrôle par les employé(e)s permanent(e)s et les conflits avec les membres administrateurs, a créé le comité « Équipe » qui regroupe les employé(e)s pour traiter des questions opérationnelles. Toutefois, en ce qui concerne les comités impliquant une majorité de membres, il arrive que la confiance ne soit pas au rendez-vous. Au JAL, par exemple, un conflit opposait les citoyen(ne)s des municipalités et les travailleurs et travailleuses, tou(te)s membres de la coopérative, et tou(te)s doutant des motivations des autres. Au final, c’est la transformation de la coopérative en entreprise privée familiale qui a pu résoudre cette tension (Gagnon, 1988; Légaré, 1986).

Transférabilité : quelle transformation sociale?

Finalement, nous ne pouvons passer à côté d’une contribution majeure du projet original d’étude des pratiques émancipatoires : le concept de transférabilité. Celui-ci permet d’analyser les effets du commoning et de l’organizing au-delà des projets spécifiques afin d’évaluer leur potentiel pour transformer la société. La transférabilité constitue une évaluation des effets des pratiques mises en place sur la vie des personnes (transférabilité horizontale) et au-delà de l’initiative elle-même (transférabilité verticale). Notre étude traite davantage de la transférabilité au niveau organisationnel, c’est-à-dire les effets des pratiques organisationnelles sur la gestion collective d’autres initiatives. Bien que cette dimension soit plus difficile à évaluer, car elle dépasse bien souvent le cadre de l’étude de cas, il est cependant possible de relever quelques potentiels de transférabilité à partir des informations données.

Au niveau macrosociologique, certaines initiatives ont contribué à l’établissement de nouvelles organisations – et ce, même après l’échec du projet (Gagnon, 1988). C’est le cas de Tricofil dont le projet a migré en coopérative de travailleurs et travailleuses dans une autre région (Boucher et Martel, 1982). À un niveau plus individuel, l’ancien président, Paul-André Boucher, s’investit dans le Regroupement québécois des coopératrices et coopérateurs du travail, le RQCCT, qui deviendra plus tard le Réseau Coop (Boucher et Martel, 1982). En 1976, le JAL a pour sa part contribué à la création de la Société d’aménagement intégré des ressources de l’Est-du-Québec à Rimouski (Légaré, 1986) et le Rézo a toujours appuyé différentes initiatives de coopératives alimentaires au Québec (Fortin, 1985).

À un niveau plus local, ces lieux peuvent être considérés comme des « foyers d’alternativité » (Gagnon, 1988) créant des espaces communs pour entreprendre et imaginer de nouvelles formes de travail et de vie, et ce, même si cela n’atteint pas forcément toutes les personnes habitant les régions où se développent ces projets (R.O.C.C.R., radio communautaire, théâtre). À un niveau plus individuel, on constate que ces initiatives sont aussi des « écoles d’autonomie », pour reprendre l’expression d’Andrée Fortin (1985). L’absence de patron dans les coopératives alimentaires fait une différence dans la vie quotidienne : mise en place d’un leadership mobilisateur, création de balises pour gérer les personnalités, apprentissage pour laisser place à l’initiative, élaboration d’un sens nouveau du rapport entre conception et exécution, apprentissage du rôle d’élu(e) (par exemple, au conseil d’administration) (Fortin, 1985).

Articuler communs, autogestion et les expériences collectives québécoises

Nous souhaitons à présent revenir sur les dimensions essentielles des communs et de l’autogestion que nous avons identifiées plus haut afin de mieux les articuler à notre analyse de la dimension organisationnelle des cas étudiés présentée dans la section précédente. Ces cas nous permettent de mieux comprendre trois éléments : 1) les tensions internes et externes qui caractérisent ces formes d’organisations; 2) les pratiques organisationnelles comme préfiguration de nouvelles formes de vie et leurs défis respectifs; 3) la question de la transformation sociale à partir du concept de transférabilité en dépassant le critère de réussite ou d’échec des projets des communs et de l’autogestion.

Des tensions internes et externes différentes

Communs et autogestion développent, dans leur mise en oeuvre, des tensions internes et externes. Les tensions internes relèvent de la médiation difficile entre la configuration décentralisée, qui favorise l’autonomie individuelle, l’horizontalité et les conventions de valeurs (socle idéologique fort). Or, les cas étudiés par l’équipe de Gagnon et Rioux ainsi que la typologie (survie-projet) viennent raffiner notre compréhension de cette médiation. Non seulement cette typologie nous permet de caractériser les tensions dominantes, mais il devient surtout possible d’observer les effets de ces tensions sur les pratiques et enjeux organisationnels, particulièrement en ce qui a trait à la construction identitaire et au caractère alternatif de l’organisation.

Rappelons que dans le cas de l’autogestion-survie, les tensions internes seront subordonnées au contexte externe, alors que pour l’autogestion-projet, les tensions internes seront saillantes et constitutives. De plus, les pratiques organisationnelles à caractère identitaire sont distinctes dans les deux cas. Le recrutement des membres dans la trajectoire-survie ne semble pas suivre la même logique que dans la trajectoire-projet où l’arrimage à la culture et à l’identité est au premier plan. Aussi, dans le cas du projet, les décisions stratégiques révèlent une dimension identitaire forte; elles correspondent à l’actualisation du caractère autogestionnaire. Par conséquent, il se peut que certaines décisions stratégiques ne puissent pas mener à un consensus si le clivage est trop important. Dans les deux cas de survie et de projet, les lieux de contre-pouvoir et de réflexivité sont essentiels à la gestion de ces tensions internes (Lachapelle, 2019). En ce qui concerne les tensions externes, elles sont également différentes selon que l’autogestion est de survie ou de projet. Pour la première, la tension externe (envers le marché ou l’État) joue un rôle catalyseur. Une tension trop forte (Tricofil) ou encore trop faible, par suite de la résolution d’un conflit (JAL, CIAC), mène à la fin des initiatives. Pour l’autogestion-projet, les tensions externes risquent de miner l’initiative si elles entrent en contradiction avec l’idéal normatif (p. ex., pressions économiques et rentabilité trop forte).

Le cas du R.O.C.C.R. est particulièrement révélateur comme cas hybride survie-projet. Contrairement au JAL, à Tricofil et au CIAC, la dimension de survie s’y retrouve rapidement dépolitisée et noyée dans des considérations administratives, légales et financières. Elle entrera constamment en tension avec la dimension de projet pour des enjeux idéologiques et chronophages jusqu’à la fin du regroupement. En somme, non seulement les pratiques et enjeux organisationnels sont distincts, mais la cohabitation entre l’autogestion-survie et l’autogestion-projet semble difficile pour les organisations, car elle touche justement la question identitaire constitutive du caractère autogestionnaire de l’initiative. Dans le cas du R.O.C.C.R., Dupuis (1985) résume l’enjeu dans les termes suivants : « Quand le Regroupement n’est pas engagé dans une grande bataille avec “l’extérieur”, les conflits internes prennent le dessus » (Dupuis, 1985, p. 136). Le chercheur note d’ailleurs que les conflits internes tendent à démobiliser les membres du R.O.C.C.R., alors que les conflits externes les mobilisent, caractéristique que l’on retrouve dans les cas d’autogestion-survie (JAL, Tricofil, CIAC).

Préfiguration : pratiques et configurations évolutives, donc risquées

Le fait que les pratiques et configurations organisationnelles soient constamment en évolution en contexte autogéré ou de communs engendre nécessairement des risques et des limites, tels que le manque d’organisation, les inégalités d’engagement et d’expertise, l’autoexploitation, une sensibilité accrue aux chocs exogènes, les défis de croissance et décroissance (Canivenc, 2012; Canivenc et Moreau, 2020; Cartellier, 2020). Les tensions peuvent être source de conflits pouvant nuire à l’organisation (R.O.C.C.R), mais aussi source de changement des pratiques organisationnelles, de remise en question (La Balance, Tricofil). Les configurations organisationnelles se caractérisent par une relative flexibilité et elles évoluent suivant les différentes tensions internes et externes qui se présentent, en même temps que les lieux de contre-pouvoir et moments de réflexivité jouent un rôle crucial et évoluent eux-mêmes par des remises en question. Or, cette flexibilité peut mener à une certaine confusion au sein de l’organisation (quelles responsabilités à quels comités?) ou même rendre des instances caduques ou sclérosées. En somme, il semble se dégager des éléments génératifs et dégénératifs reliés aux tensions de mise en oeuvre, qui mériteraient d’être davantage étudiés. Les cas démontrent que les inégalités de pouvoir, de genre ou d’engagement demeurent toujours présentes, ce que Canivenc et Moreau (2020) nomment des « limites humaines ». En somme, à la lumière des cas, les agencements organisationnels constituent à la fois un générateur d’inégalités et la réponse à celles-ci.

Transférabilité : pistes de réflexion sur l’évolution et la dégénérescence des projets autogérés

Suzie Canivenc (2011) discute de l’incapacité des expérimentations autogérées à perdurer dans le temps. En réponse à la théorie de la dégénérescence d’Albert Meister (1974), selon laquelle le quatrième et dernier stade de l’évolution d’une organisation autogestionnaire est celui du pouvoir bureaucratique des administrateurs, Canivenc affirme que la non-pérennité d’une expérience autogestionnaire ne signifie pas nécessairement la fin de celle-ci, mais plutôt une forme de dynamisme. Pour elle, « cette perspective nous encourage enfin à adopter une approche complexe, processuelle et dialogique des phénomènes organisationnels telle que prônée par Edgar Morin, conjuguant vie et mort, organisation et désorganisation, création et destruction, stabilité et changement » (Canivenc, 2011, p. 48). Le concept de transférabilité nous invite justement à dépasser le cadre organisationnel pour s’intéresser à la manière dont une pratique émancipatoire peut mener à des transferts variés. On ouvre ainsi la dimension temporelle et évolutive des pratiques émancipatoires et des transformations qu’elles engendrent. Cette perspective nourrit grandement la réflexion sur les communs et l’autogestion, particulièrement si l’on considère que ce sont le processus, les pratiques et les relations sociales qui constituent ceux-ci et non l’organisation en soi (Fournier, 2013). D’une autre façon, cette vision de non-durabilité et de transférabilité amenuise le constat d’échec de Gagnon concernant les projets autogestionnaires. En réalité, onze ans plus tard, Gagnon admettra lui-même que certaines « pratiques autogestionnaires continuent à se diffuser au Québec dans les coopératives de travail et le secteur de l’économie sociale » (Gagnon, 2005, p. 35).

⁂

L’articulation entre communs et autogestion prend tout son sens sous l’angle d’une analyse des dimensions organisationnelles des pratiques émancipatoires. Si les communs renvoient à des caractéristiques institutionnelles, sociopolitiques et relationnelles, c’est en raison de leur mise en oeuvre par une « praxis instituante » visant à créer de nouvelles formes de vie sociale. Ces pratiques quotidiennes d’autogouvernement dépassent le simple cadre du travail, comme dans les expériences autogestionnaires, par les différentes formes organisationnelles engendrées. Le projet de recherche piloté par Gagnon et Rioux montre que ces formes reposent sur des configurations, conventions et pratiques organisationnelles évolutives et flexibles. Celles-ci produisent certes des tensions, mais permettent également la gestion et la médiation de celles-ci. Que ce soit sous la forme d’autogestion de survie ou de projet, la dimension organisationnelle est fondamentale à l’émancipation. Elle constitue non seulement le collectif et son fonctionnement, mais représente également la dimension préfigurative d’une société à venir, incarnant des valeurs et idéaux politiques, ainsi que les contradictions propres à ce type d’expérience. L’aspect expérimental appelle la transformation ou la reconstruction permanente de cette forme par des discussions et négociations, des tensions qui caractérisent l’initiative, que ce soit dans une logique de survie ou en vue d’un projet utopique. En un mot, l’organizing de l’autogestion et le commoning des communs se dévoilent dans les formes organisationnelles ici revisitées à l’aune des concepts de conflits internes et externes, de dimensions de survie et de projet, et de préfiguration politique. Ces concepts présentent ainsi un potentiel d’analyse fertile pour une meilleure compréhension de l’autogestion et des communs dans la praxis instituante.

Le Québec possède une riche histoire autogestionnaire qui a nourri et nourrit encore aujourd’hui de nombreux mouvements (p. ex., mouvement communautaire et économie sociale) et initiatives collectives (p. ex., Bâtiment 7). Le projet de recherche sur les pratiques émancipatoires confirme que ces initiatives collectives qui se réclament des communs ou de l’autogestion s’instituent dans une relation conflictuelle avec le capitalisme et l’État. Ainsi, voulant transformer la société tout en y étant enfermés pour des raisons de survie ou projet idéal, ces collectifs se retrouvent à la fois à l’intérieur, contre et au-delà de cette même société (Lachapelle, 2021). En revisitant les pratiques émancipatoires du Québec des années 1960-1980, nous souhaitions montrer que la dimension organisationnelle telle qu’analysée dans une perspective théorique d’autogestion et de communs demeure un vecteur essentiel pour naviguer à travers ces tensions et faire en sorte que les conflits deviennent constructifs, voire émancipateurs tant pour les individus qu’au sein des collectifs.

En guise de conclusion, quels constats dresser près de trente-cinq ans après le projet de l’IQRC? Comme nous l’avions mentionné, Gabriel Gagnon et Marcel Rioux adoptaient une lecture assez pessimiste dans leur ouvrage synthèse. L’échec de certaines initiatives, la crise économique, le tournant néolibéral amorcé par le gouvernement Bourassa, la déception du référendum de 1980 ont très certainement pesé dans la balance. Pour Gagnon et Rioux, s’émanciper d’une société capitaliste, industrielle et technocratique passait nécessairement par l’acquisition d’une forme d’autonomie, qui se manifestait notamment à l’époque et à leurs yeux par l’indépendance du Québec. Toutefois, comme nous l’avons vu, vingt ans plus tard, Gabriel Gagnon (2005) reconnaîtra que les pratiques émancipatoires et autogestionnaires sont toujours à l’oeuvre au Québec, bien que confinées à la marge. De plus, pour Louis Favreau (1989), le projet de l’IQRC a su démontrer le potentiel transformateur et subversif du milieu communautaire du Québec, milieu aujourd’hui reconnu pour son dynamisme, son militantisme et sa créativité. Comme mentionné en introduction, dans un contexte de crise de la démocratie représentative, de crise du sens de travail et d’une demande accrue de participation à la chose publique, les expériences autogestionnaires et des communs, historiques et actuelles, résonnent, au sens d’Hartmut Rosa (2018), peut-être davantage avec le monde actuel. Non pas dans l’esprit d’une éventuelle indépendance du Québec, plus incertaine que jamais, mais bien dans celui d’une société qui aspire davantage à vivre la démocratie au quotidien, tel un mode de vie, au sens où l’entendait le philosophe américain John Dewey (2018), à savoir la forme politique de la vie quotidienne constituée « d’habitude d’action ».

Autrement dit, la démocratie n’est pas uniquement une forme de régime politique, elle est aussi une « culture politique », c’est-à-dire un ensemble d’habitudes d’actions qui permettent la réalisation d’expériences favorisant l’épanouissement mutuel des individus et la densification du tissu social. Ces pratiques quotidiennes, ces conduites de vie, se répercutent sur l’orientation politique que nous donnons à nos institutions et aux solutions à nos problèmes publics. C’est pourquoi il faut considérer le droit, les institutions légales et les libertés civiles comme des structures sociopolitiques qui ne font qu’exprimer le type de subjectivité et de pratiques prédominantes dans nos sociétés. Bien que représentant des avancées décisives sur le plan de la justice sociale, la seule existence de ces dispositifs ne suffira jamais à garantir la reproduction de la démocratie, car dès que celle-ci ne s’exprime plus dans les relations et les pratiques quotidiennes, elle devient confinée au monde des idées. Comme dit Dewey, « la démocratie n’est réelle que pour autant qu’elle est en effet un lieu commun de vie » (Dewey, 2018, p. 430). Les réflexions sur la transférabilité, concept clé à retenir de Gagnon et Rioux, et les cas étudiés (p. ex., Tricofil), illustrent à quel point la transformation sociale est plus près de nous et plus réelle que nous le pensons, à la fois incrémentale et radicale, située dans les interstices du système politico-économique dominant (Wright, 2010).

Parties annexes

Annexe

Tableau récapitulatif des cas et analyse organisationnelle

Notes biographiques

Dan Furukawa Marques est professeur agrégé au Département de sociologie de l’Université Laval et titulaire de la Chaire de leadership en enseignement Alban D’Amours en sociologie de la coopération. Il est également chercheur associé au Centre d’études des mouvements sociaux (CEMS) de l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) à Paris. Inspiré de la phénoménologie politique, ses travaux récents portent sur la construction de communautés coopératives et de subjectivités politiques, ancrées dans le travail collectif, la démocratie directe et l’économie solidaire. Ces travaux ont notamment paru ou paraîtront dans Latin American Perspectives, Revue Suisse de Sociologie, Revue Tumultes, Journal des Anthropologues, Anthropologie et Sociétés et Politique et Sociétés.

Marc D. Lachapelle est étudiant au doctorat à l’ESG-UQAM. Ses recherches portent principalement sur la mise en oeuvre de projets alternatifs, les processus d’organisation et de prise de décision démocratique et autogérée, ainsi que les tensions et paradoxes organisationnels en contexte d’innovation sociale. Il est chargé de cours à HEC Montréal et à Concordia en gestion de l’innovation sociale. De plus, il mène actuellement une recherche sur la pédagogie engagée en gestion de l’innovation sociale. Il est chercheur affilié au Centre de recherche sur les innovations et les transformations sociales (CRITS, Université Saint-Paul).

Notes

-

[1]

Les auteurs tiennent à remercier chaleureusement Valérie Michaud pour ses précieux commentaires et suggestions tout au long du précessus de rédation de cet article.

-

[2]

Dans sa recension du livre, Louis Favreau souligne au contraire qu’il est insuffisant d’attribuer l’échec de ces initiatives citoyennes, notamment au niveau du cadre de vie et de la culture, simplement à la « petite bourgeoisie » (Favreau, 1989, p. 214).

Bibliographie

- Alsene, Éric, 1986 « Le réseau québécois des garderies autogestionnaire? », Possibles, 10, 3-4 : 167-189.

- Alsene, Éric, 1987 Fonctionnement quotidien et pouvoir praxicratique en organisation conviviale, Mémoire de maîtrise, Université de Montréal.

- Arvon, Henri, 1980 L’autogestion, Les Presses universitaires de France.

- Audard, Catherine, 2009 « Le “nouveau” libéralisme », L’économie politique, 44, 4 : 6-27.

- Azzellini, Dario, 2018 « Labour as a Commons: The Example of Worker-Recuperated Companies », Critical Sociology, 44, 4-5 : 763-776.

- Bollier, David et Silke Helfrich, 2012 The Wealth of the Commons: A World Beyond Market and State, Levellers Press.

- Boltanski, Luc et Ève Chiapello, 1999 Le nouvel esprit du capitalisme, Paris, Gallimard.

- Boucher, Pierre-André et Jean-Louis Martel, 1982 Tricofil, tel que vécu!, Montréal, HEC Montréal.

- Bourdet, Yves et Alain Guillerm, 1975 Clefs pour l’autogestion, Paris, Éditions Seghers.

- Caffentzis, George, 2011 « A Tale of Two Conferences: Globalization, the Crisis of Neoliberalism and Question of the Commons ». [https://https://www.semanticscholar.org/paper/A-Tale-of-Two-Conferences-%3A-Globalization-%2C-the-of-Caffentzis/f7201629bf9739c8045dfd904c7d0e964df487f9], consulté le 22 avril 2020.

- Canivenc, Suzy, 2011 « Évolution et dégénérescence des coopératives autogérées : pour de nouvelles conceptions socio-organisationnelles », Communiquer. Revue de communication sociale et publique, 5 : 37-46.

- Canivenc, Suzy, 2012 « L’autogestion dans la société de l’information québécoise », Cahier du CRISES ET1115.

- Canivenc, Suzy et Fabien Moreau, 2020 « Singularité et spécificité des pratiques organisationnelles démocratiques. Les enseignements de quatre organisations autogérées », @GRH, 36, 3 : 145-173.

- Cartellier, Jean, 2020 « Gérer en et pour l’Autogestion : les chemins, raccourcis et détours, de la mise en pratique », dans : I. Chambost, O. Cléach, S. Le Roulley, F. Moatty et G. Tiffon (dir.), L’autogestion à l’épreuve du travail. Quelle émancipation?, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, p. 193-212.