Résumés

Résumé

L’article propose une synthèse de l’évolution spatiale de l’économie québécoise à l’aide des données de l’Enquête sur la population active de Statistique Canada pour la période 1987-2007. Cinq tendances se dessinent : 1) la re-métropolisation de Montréal et la fin de la sous-performance par rapport à Toronto ; 2) la naissance de l’Arc industriel québécois et la métamorphose de la région de Québec ; 3) l’essor du Québec vert et gris : régions gagnantes de la transition démographique et du virage écolo ; 4) la Lorraine québécoise : le St-Laurent comme repoussoir et le poids de l’héritage industriel du passé ; 5) l’opposition entre les périphéries d’exploitants et les périphéries de travailleurs. Les tendances observées au Québec s’inscrivent, en gros, dans des transformations qui s’observent ailleurs. Le portrait qui en ressort est passablement différent de l’image habituelle d’un Québec des régions, en difficulté, face à une Montréal envahissante. L’emploi, notamment l’emploi manufacturier, se déplace avec le temps vers une vaste zone de croissance – l’Arc industriel québécois – qui englobe la majeure partie du Québec au sud du St-Laurent et à l’ouest de la Gaspésie.

Abstract

Mario Polèse : The New Spatial Dynamics of the Québec Economy : Five Trends

The paper presents a synthesis of the spatial dynamics of the Québec economy, using Statistics Canada Labour Force Survey data for 1987-2007. Five trends are identified: 1) the remetropolitanization of Montréal and an end to its under-performance compared to Toronto ; 2) the birth of a Québec Industrial Arc and the metamorphosis of the Québec City economy ; 3) the rise of green and gray Québec : regions that gain from the demographic transition and environmental rush ; 4) Lorraine in Québec : the St. Lawrence as a barrier and the legacy of heavy industry ; 5) the opposition between farmer/fisher/prospector peripheries and worker peripheries. The trends observed in Québec are generally consistent with those observed elsewhere. The resulting picture is quite different from the usual tableau of an overpowering Montréal and economically weak regions. Employment, especially in manufacturing, has been shifting to a large zone of growth – Québec’s Industrial Arc – which encompasses most of Québec south of the St. Lawrence and west of the Gaspé.

Corps de l’article

Cet article propose un regard sur l’évolution territoriale de l’emploi au Québec, en mettant l’accent sur la période 1987-2007[1]. Quelles régions gagnent, lesquelles perdent ? Ma démarche repose sur trois éléments. Tout d’abord, sur les nombreux travaux ayant trait à l’économie régionale du Québec réalisés par mes collègues de l’INRS, parfois avec, parfois sans ma participation. En ce sens, il s’agit d’un travail de synthèse. Je tiens surtout à signaler la contribution de mes collègues du LASER[2], Philippe Apparicio et Richard Shearmur, qui sont à ce titre les coauteurs invisibles de ce texte. Toutefois, les analyses qui suivent sont purement de ma responsabilité. Deuxièmement, j’ai recours aux données de l’Enquête sur la population active de Statistique Canada, dont les caractéristiques et les limites sont expliquées plus loin. C’est là la contribution empirique originale de ce texte. Troisièmement, la littérature canadienne et internationale en matière de sciences régionales m’a servi de repère pour déceler les tendances québécoises. Les cinq tendances dont il sera question sont la traduction de dynamiques territoriales dont les racines ne sont pas seulement québécoises. Ce qui s’observe au Québec s’inscrit dans des tendances qui se retrouvent aussi dans d’autres économies modernes.

Avant d’entamer l’analyse de la réalité proprement québécoise, il importe de dégager quelles sont ces tendances.

Mise en contexte : à propos de quelques tendances universelles

Il est impossible de réduire tout ce qui s’est écrit en économie régionale à quelques tendances. J’insiste ici sur cinq d’entre elles que je résume par les libellés suivants : 1) la stabilité des hiérarchies urbaines ; 2) la déconcentration de l’industrie manufacturière ; 3) la ruée vers le soleil ; 4) la difficile reconversion des vieilles régions industrielles ; 5) le déclin des régions périphériques. Regardons brièvement ce qui se cache derrière chacune.

Un nombre croissant de travaux constatent la grande stabilité, en longue période, des hiérarchies urbaines (Brakmanet al., 2004 ; Davis et Weinstein, 2002 ; Duranton et Puga, 2001 ; Eaton et Eckstein, 1997 ; Guérin-Pace, 1995 ; Sharma, 2003). À titre d’illustration, le rapport entre la population de la région parisienne et celle de la région lyonnaise – sept à un – n’a pas bougé depuis deux siècles. Les études de Brakmanet al. (2004) et de Davis et Weinstein (2002), respectivement sur l’Allemagne et le Japon, sont particulièrement révélatrices. Dans les deux cas, les auteurs constatent que des villes, après avoir été bombardées et détruites – dont Hiroshima et Nagasaki dans le cas du Japon – finissent après quelques années par reprendre leur rang historique dans la hiérarchie urbaine nationale. Il n’est pas nécessaire ici d’expliquer les fondements de cette stabilité, qui renvoie à la bonne vieille théorie des lieux centraux (Christaller, 1935 ; voir aussi PolÈse et Shearmur, 2005, p. 238-247) qui dit que la ville – comme centre de services – finit par épouser une taille conforme à la dimension du marché qu’elle dessert. Il suffit ici de retenir que la stabilité rang-taille est un attribut des hiérarchies urbaines nationales, notamment dans les pays de vieux peuplement.

Des travaux non moins abondants constatent l’exode des industries manufacturières des grands centres urbains, pour s’installer dans des villes plus petites, souvent avoisinantes (Desmet et Fafchamps, 2005 ; GaignÉet al., 2005 ; Graham et Spence, 1997 ; Ingram, 1998 ; Henderson, 1997 ; Hendersonet al., 2001). Cet exode est la contrepartie de la concentration des services supérieurs en pleine croissance dans les grands centres, devenus trop chers pour beaucoup d’activités de fabrication, notamment celles dont les besoins en espace et en terrains sont importants et qui ne nécessitent pas une main-d’oeuvre ultra-spécialisée, d’où leur sensibilité aux prix fonciers et leur tendance à fuir les métropoles à salaires élevés. Un peu partout, les grandes métropoles se tertiarisent pendant que des villes moyennes s’industrialisent.

Ces deux tendances reposent, ultimement, sur une même logique économique et spatiale, qui oppose le comportement hiérarchique du tertiaire supérieur – guidé surtout par la répartition de la demande – à celui du secteur manufacturier, davantage sensible au coût des intrants. Dans tout pays, c’est l’arbitrage entre ces deux forces opposées, qui poussent tantôt à la concentration urbaine, tantôt à la dispersion, qui se trouve à la base de la répartition spatiale de l’activité économique. En cela, les distributions observées au Canada et en Amérique du Nord ne s’éloignent pas de ce qui s’observe ailleurs (PolÈse et Shearmur, 2007 ; Terral et PolÈse, 2006).

La troisième tendance – la ruée vers le soleil – n’a pas besoin d’une longue explication. Le mouvement des populations, notamment les populations retraitées (ou proches de la retraite), vers des destinations plus chaudes ou dotées d’autres attraits naturels (mer, montagnes…) est bien documenté aux États-Unis et en Europe (Cheshire et Magrini, 2006 ; Rappaport et Sachs, 2003). À cela s’ajoute la plus grande mobilité géographique de certaines classes de jeunes professionnels, à la recherche de milieux plus verts. En France, la montée des populations retraitées et des populations professionnelles mobiles est en voie, le TGV aidant, de provoquer un renversement de la relation entre Paris et la périphérie, à mesure que le centre démographique du pays bascule vers le sud et le sud-ouest (Davezies, 2008).

Passons à la quatrième tendance. Le legs laissé par des vieilles industries demeure un handicap pour plusieurs régions. En Europe, tout particulièrement, l’héritage laissé par l’acier et le charbon continue à agir comme un frein au développement (Cuadrado-Roura, 2001). Une région comme la Lorraine, en France, affiche systématiquement des performances en dessous de la moyenne nationale. D’autres exemples sont la Ruhr allemande, les Midlands anglais, le Borinage belge et, plus près de nous, le Rustbelt américain (« ceinture de la rouille ») qui s’étend de Pittsburgh, à l’est, jusqu’à Milwaukee, à l’ouest.

Enfin, le déclin des régions périphériques – loin des marchés, peu peuplées et, en règle générale, tributaires des ressources – est un cinquième constat général, dont les manifestations les plus brutales se trouvent dans des pays à grands espaces, souvent peu hospitaliers : l’Australie, les pays scandinaves, le Canada (Bourne et Simmons, 2003 ; Hanellet al., 2002 ; Slacket al., 2003).

Chacune de ces cinq tendances se manifeste, à sa façon, au Québec. Ce ne sont pas les explications ou les causes à la base des tendances observées qui distinguent le Québec – les processus causals sont fondamentalement les mêmes – mais la façon dont elles s’inscrivent dans le territoire.

À propos des données

Les figures 1 à 9 reposent toutes sur la même source : l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique Canada (Statistique Canada, 2008). L’EPA est la seule source qui permette un suivi régulier de l’emploi au Canada, par région et par classe industrielle, en dehors des années de recensement. L’EPA a débuté en 1987, raison pour laquelle nos séries commencent à cette date. Cela donne, pour l’année 2007, dernière disponible au moment de la rédaction, une série sur vingt et un ans, ce qui est respectable pour l’analyse proposée.

L’EPA comporte des limites. D’abord, puisqu’il s’agit d’une enquête, elle repose sur des échantillons de la population (de quinze ans et plus). Par conséquent, plus la population en cause est petite – plus le nombre de personnes touchées par une question est faible – plus il y a risque de fortes fluctuations annuelles dans les résultats ; pensons, à titre d’exemple, aux emplois dans le secteur financier en Gaspésie. Cela veut aussi dire que, pour assurer un minimum de population, les régions retenues soient nécessairement larges.

Au Québec, l’EPA emploie deux découpages – les régions métropolitaines de recensement (RMR) et les régions économiques – calqués sur les régions administratives de l’État québécois (voir carte à la page suivante). Le premier couvre les six grandes agglomérations urbaines du Québec ; il ne pose aucun problème, sauf pour Gatineau (l’explication dans un moment). Le deuxième découpage est plus problématique ; c’est l’évolution de l’emploi que nous voulons analyser. Or, les informations de l’EPA se recueillent au lieu de résidence et non pas au lieu de l’emploi. Cela rend peu utiles les informations pour des régions économiques comme la Montérégie et Laval, où une forte proportion de la population travaille sur l’Île de Montréal[3]. Par le même biais, les informations pour la RMR de Gatineau et pour la région économique de l’Outaouais sont difficilement utilisables, car une bonne partie de la population travaille en Ontario, raison pour laquelle ces deux entités sont exclues de nos analyses.

CARTE

Pour pallier ce problème dans la partie centrale du Québec, où la RMR de Montréal et les régions administratives se chevauchent, nous avons construit des régions composées (voir l’encadré 1). Nous avons soustrait les totaux pour la RMR de Montréal de la somme des totaux pour l’ensemble des cinq régions administratives qui forment la grande zone centrale ; la différence donne les informations pour un nouvel ensemble nommé « Couronne / Villes satellites ». Nous avons renoncé à faire un calcul semblable pour les régions qui entourent Québec – les RMR de Québec et Chaudière-Appalaches se chevauchent – car, d’une part, la région administrative « Capitale-Nationale » comprend peu d’emplois hors RMR et, d’autre part, les résultats pour Chaudière-Appalaches sont intégrés dans un nouvel ensemble nommé « Arc industriel québécois »[4].

Nous dégagerons maintenant les tendances proprement québécoises.

ENCADRÉ 1

Définition des régions composées

Nom de la région composée |

Région administrative |

|---|---|

L’Arc industriel québécois |

Estrie |

Centre-du-Québec | |

Chaudière-Appalaches | |

Les périphéries |

Abitibi-Témiscamingue |

Saguenay–Lac-Saint-Jean | |

Côte-Nord | |

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | |

Couronne – Villes satellites | |

Les portions non métropolitaines des Laurentides, de Lanaudière et de la Montérégie | |

Pour toute donnée, l’information se calcule comme suit : | |

Ec = Er - Em | |

où : | |

Ec = Emploi dans la région composée « Couronne -Villes satellites » | |

Er = Emploi dans les régions administratives de Laval, Montréal [Île], Laurentides, Lanaudière et Montérégie | |

Em = Emploi dans la Région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal | |

Région de Québec |

Capitale-Nationale |

Mauricie |

Mauricie |

Re-métropolisation de Montréal et fin de la sous-performance par rapport à Toronto

Dans les années 1970, Montréal[5] a perdu sa place de première métropole économique du Canada, rupture qui a marqué le début d’une longue période de déclin relatif par rapport à Toronto. Comme nous l’avons expliqué ailleurs, cette rupture était le résultat inévitable de la Révolution tranquille et de la montée du nationalisme québécois (Coffey et PolÈse, 1993 ; PolÈse, 1990 ; PolÈse et Shearmur, 2003). Je dis bien « inévitable », car il était impossible à la fois de revendiquer le statut de ville francophone et de capitale économique et financière d’un pays à 75 % anglophone, située sur un continent presque exclusivement anglophone. Comme le dit le vieux dicton, l’on ne peut pas avoir à la fois le beurre et l’argent du beurre. La refrancisation de Montréal était inévitable – le déséquilibre sociologique entre francophones et anglophones ne pouvait plus durer – mais il y avait un prix à payer. Une bonne partie de la vieille élite anglophone, sur laquelle reposait jadis la prospérité de la ville, est partie avec ses sièges sociaux, ses capitaux et ses talents ; ce qui n’a pas seulement eu pour effet d’affaiblir l’économie montréalaise, mais aussi de donner un élan inattendu à l’économie torontoise.

Pendant presque trois décennies – grosso modo, du milieu des années 1960 au milieu des années 1990 – la grande région de Toronto affichait un taux de croissance démographique et économique nettement au-dessus de la moyenne nord-américaine, une véritable superstar parmi les grandes métropoles nord-américaines. Sur presque tous les indicateurs, la région de Montréal faisait piètre figure à côté de sa rivale, ce qui n’a cessé de susciter des études, des commissions et des questionnements sur le devenir de cette ex-métropole agonisante (Higgins, 1986 ; Picard, 1986). Heureusement – c’est mon propos ici – ce déclin relatif devait avoir une fin. L’adjectif relatif est là, et pour cause. La région métropolitaine de Montréal n’a jamais cessé de croître. Seulement, Toronto croissait beaucoup plus vite. Le déclin devait avoir une fin, d’une part, parce que, comme l’explique la littérature citée en introduction, les hiérarchies urbaines finissent en longue période par épouser un certain équilibre ; mais aussi parce que le transfert de fonctions métropolitaines de Montréal à Toronto ne pouvait pas se répéter éternellement. En termes plus crus, ceux qui voulaient partir sont maintenant partis. Entre-temps, une nouvelle élite économique francophone est venue s’imposer, et l’économie montréalaise s’est graduellement ajustée à son nouveau rôle de métropole d’une aire de marché plus petite.

La figure 1 donne le rapport de 1987 à 2007 entre, d’une part, le taux d’emploi dans la région métropolitaine de Montréal et, d’autre part, celui dans la région métropolitaine de Toronto. Un rapport 1 signifie que les taux d’emploi sont identiques dans les deux villes[6]. Le taux d’emploi, qui mesure le rapport entre la population occupée et la population de quinze ans et plus, est en règle générale considéré comme un meilleur indicateur des conditions du marché de travail que le taux de chômage, car il intègre à la fois les effets de celui-ci et du taux d’activité.

La figure 1 nous apprend deux choses. D’abord, le taux d’emploi à Montréal reste en-deçà de celui de Toronto sur toute la période. Toutes proportions gardées, l’économie montréalaise réussit moins bien que celle de Toronto à assurer des emplois à sa population. Ce n’est pas une surprise. La surprise de la figure 1 est que l’écart est en train, systématiquement, de se rétrécir. Si la tendance se poursuit, comme dirait Radio-Canada, l’écart entre les deux villes aura bientôt disparu. L’amélioration de la position de Montréal n’est pas uniquement le résultat d’une bonne performance de son économie, mais aussi de l’essoufflement de la croissance hors norme de l’économie torontoise, dopée dans le passé par l’exode montréalais. De plus, Toronto est davantage touchée par les chocs conjoncturels survenus depuis (environ) 2002, et cela pour deux raisons : la forte spécialisation de son économie dans le secteur financier et la forte spécialisation de l’économie sud-ontarienne dans l’industrie automobile. La hausse de la valeur du dollar canadien et du prix du pétrole, conjuguée aux problèmes du secteur bancaire (provoqués par la crise des Sub-Primes aux États-Unis), affectent davantage Toronto. La perte par Montréal de sa position de première place financière n’était peut-être pas totalement une mauvaise chose.

Figure 1

Rapport entre le taux d’emploi à Montréal et à Toronto, 1987-2007

Cependant, cette chance conjoncturelle ne renseigne pas sur l’évolution de Montréal comme métropole. Pour cela il faut se tourner vers la figure 2. Le rôle d’une métropole – en géographie économique – est de dominer et de desservir un territoire plus vaste. Ce rôle se manifeste par la concentration dans LA métropole de fonctions typiquement métropolitaines comme la gestion, la finance, la culture, plus des services spécialisés à fort contenu de matière grise. Pour désigner l’ensemble de ces fonctions, on parle aussi de services supérieurs. La figure 2 illustre la concentration à Montréal des emplois dans trois grands secteurs d’activité, selon la classification SCIAN[7], que l’on associe habituellement aux services supérieurs. Le secteur « Information, culture et loisirs » comprend notamment les activités de radio et télédiffusion, les maisons d’édition et de production cinématographique, les fournisseurs de services et de contenu Internet, ainsi que le secteur des arts et des spectacles. Pour chaque grand secteur, la concentration relative de l’emploi à Montréal est d’abord calculée par rapport à la moyenne canadienne (le quotient de localisation[8]) et ensuite comparée à Toronto, qui sert de repère. Ainsi, une valeur supérieure à 1 signifie que Montréal affiche pour ce secteur un quotient plus élevé que Toronto, à savoir que l’emploi dans ce secteur est, toutes proportions gardées, davantage concentré à Montréal qu’à Toronto à l’échelle canadienne.

Figure 2

Trois indices de métropolisation. Concentration relative de l’emploi dans trois secteurs d’activité (le Canada = 1), rapport Montréal/Toronto, 1987-2007

Pour le secteur des finances, assurances et services immobiliers, la figure 2 confirme ce que nous savions déjà : les emplois dans ce secteur sont plus concentrés à Toronto qu’à Montréal, une tendance qui se confirme sur la période 1987-2007. Toronto n’est pas à la veille de perdre sa place comme capitale financière du Canada. Toutefois, le portrait pour les deux autres grands secteurs n’est pas le même. Au début de la période, Montréal affichait des quotients nettement en dessous de ceux de Toronto, comme pour la finance. Or, la situation change depuis le milieu des années 1990. Les quotients affichés par Montréal sont en train de rattraper, et parfois même de dépasser, ceux de Toronto pour le secteur de l’information et de la culture et pour le secteur des services spécialisés qui, outre les professionnels comme les juristes et les architectes, comprend notamment les grands bureaux de génie-conseil et les services informatiques, dont la conception graphique par ordinateur. Ce résultat est d’autant plus étonnant que, rappelons-le, le calcul se fait sur une base canadienne ; ce qui laisse entendre que l’aire de marché pour les services en question est relativement étendue et ne se limite pas au seul marché québécois.

ENCADRÉ 2

Calcul du quotient de localisation où LQij = quotient de localisation pour l’emploi dans l’industrie i dans la région j eij = emploi dans l’industrie i dans la région j ej = emploi total dans la région j Ei = emploi total dans l’industrie i au Canada ou au Québec, selon la base de référence choisie E = emploi total au Canada ou au Québec, selon la base de référence choisie |

|---|

Montréal est-elle en train de récupérer (ou de gagner) des fonctions métropolitaines à l’échelle du Canada, et peut-être même à une échelle plus vaste encore ? La figure 2 ne permet pas d’y répondre, mais ne suggère pas moins que l’économie montréalaise repose aujourd’hui, autant que celle de Toronto, sur ce que j’appelle des fonctions métropolitaines. C’est pour cela que je parle de la re-métropolisation de Montréal. Ce qui est en train de se passer au Canada n’est peut-être pas très loin de ce que l’on observe aux États-Unis et en Allemagne, où la place de première métropole est répartie entre plusieurs villes, selon les fonctions en cause, à la différence de la France où une seule métropole – Paris – occupe la première place pour l’ensemble des services supérieurs. Pour les activités scientifiques et de haut savoir, la palme aux États-Unis revient aux régions de San Francisco (berceau de la Silicon Valley) et de Boston, et non pas à New York, tandis que la capitale incontestée du cinéma est Los Angeles. En Allemagne, la palme financière revient à Frankfort tandis que les grandes maisons d’édition se concentrent à Hambourg. Bref, la première place occupée par Toronto sur certaines dimensions ne constitue pas forcément un frein à la croissance de Montréal comme métropole sur d’autres.

La naissance de l’Arc industriel québécois et la métamorphose de la région de Québec

La déconcentration de l’industrie manufacturière vers des villes moyennes est la contrepartie de l’essor des grands centres de services supérieurs, nous l’avons vu, tendance qui touche surtout les industries à moyenne technologie, davantage sensibles aux prix immobiliers et aux salaires. Le Québec n’échappe pas à cette tendance (figure 3). L’emploi manufacturier est, en termes relatifs, de moins en moins concentré dans la région métropolitaine de Montréal[9], si bien que le quotient de localisation de la métropole est maintenant en-deçà de 1, ce qui veut dire que le reste du Québec est aujourd’hui, toutes proportions gardées, plus industriel que Montréal[10]. En contrepartie, l’emploi dans les services supérieurs (les trois classes identifiées dans la section précédente) reste concentré dans la métropole, avec une tendance à la hausse sur vingt ans.

Figure 3

Concentration relative de l’emploi dans les services supérieurs et dans le secteur manufacturier (le Québec = 1), Montréal, 1987-2007

Cependant, les industries manufacturières ne s’installent pas dans n’importe quelle ville moyenne. Pour l’Amérique du Nord, Terral et PolÈse (2006) font ressortir l’importance de la proximité d’une grande métropole. Pour le Canada, Apparicioet al. (2007) constatent une relation statistique positive entre la croissance locale de l’emploi manufacturier et l’accès, par quatre modes de transport, au marché nord-américain, tendance qui s’accélère depuis les années 1990, à savoir depuis l’entrée en vigueur de l’Aléna. Ce n’est donc pas un hasard que l’industrie manufacturière au Canada soit fortement concentrée dans le sud ontarien, à proximité à la fois du grand Toronto et du marché américain. Mais cette réalité est en train de changer.

La figure 4 illustre l’évolution du rapport entre l’emploi manufacturier total au Québec (hors de Montréal) et l’emploi manufacturier total en Ontario (hors de la région métropolitaine de Toronto). Elle nous apprend d’abord que le rapport est sensiblement inférieur à 1 (autour de 0,46 en 1987) ; à savoir, le total ontarien était plus que deux fois celui du Québec, ce qui n’est guère une surprise. La surprise vient à nouveau de la tendance qui favorise le Québec (hors Montréal). La tendance sur vingt ans est nette : l’emploi manufacturier dans le Québec non métropolitain croît plus rapidement que l’emploi manufacturier dans l’Ontario non métropolitain.

Comment expliquer ce succès industriel du Québec des régions ? La réponse n’est pas évidente, mais voici quelques éléments d’explication. Le premier est l’écart salarial entre le Québec non métropolitain et l’Ontario non métropolitain, plus précisément pour des villes moyennes à proximité des deux grandes métropoles. À titre d’exemple, comparons l’agglomération urbaine de Drummondville, à proximité de Montréal, à celle de Guelph, à proximité de Toronto. Les gains médians (hommes ayant un travail à temps plein) étaient, selon le recensement de 2006, presque 40 % plus élevés à Guelph qu’à Drummondville (Statistique Canada, 2008). C’est un écart considérable, auquel on peut ajouter un autre élément : la plus grande stabilité (la mobilité moindre) de la main-d’oeuvre québécoise francophone, un avantage majeur pour les entreprises pour lesquelles l’apprentissage sur le tas constitue un coût important. Bref, pour une entreprise à la recherche d’une main-d’oeuvre stable avec une bonne formation de base, mais non pas forcément avec une formation universitaire, Drummonville constitue a priori un meilleur choix que Guelph.

D’autres facteurs, plus difficiles à circonscrire, peuvent aussi jouer. L’emprise de l’industrie automobile, caractérisée par des grandes usines et des taux élevés de syndicalisation, peut jouer comme repoussoir pour certaines entreprises, notamment des PME en gestation, quoique ce facteur joue aussi dans certaines régions québécoises. Dans la même veine, l’intégration du sud ontarien dans le Rustbelt américain, dont il constitue en quelque sorte une extension, n’est certes pas un avantage. Les villes frontalières de Detroit et de Buffalo ne sont guère des modèles de dynamisme économique. Le sud du Québec n’a pas à composer avec de telles voisines. De plus, la géographie fait que le sud ontarien n’a aucun lien terrestre direct avec les États-Unis ; le trafic vers le sud doit nécessairement emprunter un pont ou un bateau, ou encore passer par le Québec. Là encore, le sud du Québec n’a pas à affronter ce problème : des dizaines de points de passage sillonnent la frontière avec les États voisins.

Figure 4

Emploi manufacturier hors métropole (hors Montréal et Toronto).Rapport entre le Québec et l’Ontario, 1987-2007

Figure 5

Concentration relative de l’emploi manufacturier (le Québec = 1). Régions québécoises, 1987-2007

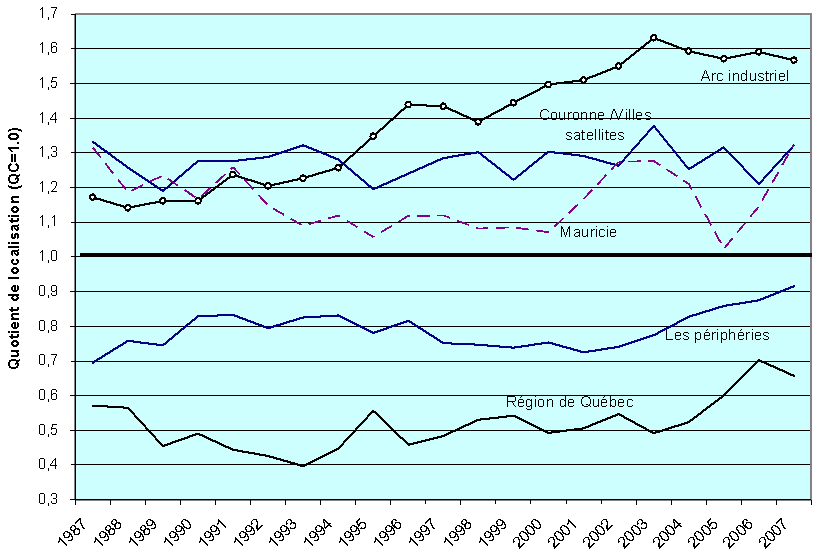

Les avantages évoqués pour l’industrie manufacturière ne s’appliquent pas systématiquement à toutes les régions du Québec non métropolitain. Toutes les régions ne profitent pas de la même façon de la re-métropolisation de Montréal et de la déconcentration industrielle qui l’accompagne. La figure 5 présente des quotients de localisation pour l’emploi manufacturier pour des régions québécoises composées, à l’exclusion de la région montréalaise et de l’Outaouais[11]. Un quotient en hausse signifie un déplacement positif de l’emploi manufacturier vers la région en cause. J’attire l’attention sur ce que j’appelle « l’Arc industriel du Québec », une vaste bande de territoire qui s’étend grosso modo de St-Jean-sur-Richelieu jusqu’aux portes de Rivière-du-Loup, en passant par l’Estrie, les Bois-Francs, le Centre-du-Québec et la Beauce.

Je ne suis pas le seul à évoquer le dynamisme industriel de cette partie du Québec. Proulx (2006) identifie ce qu’il appelle « le croissant manufacturier » qui épouse, en gros, les mêmes contours, en insistant plus particulièrement sur la vocation manufacturière de villes moyennes comme Victoriaville et Drummondville. Lemelin (2008) parle d’une vaste zone en forme de « U » où les indicateurs de PIB (produit intérieur brut) sont systématiquement au-dessus de la moyenne québécoise et dont les ancres urbaines, pour ainsi parler, sont les régions de Montréal, de Sherbrooke et de Québec, ce qui n’est pas loin de notre concept, à une exception notable près : l’Arc industriel québécois évoqué ici exclut expressément la région métropolitaine de Montréal.

À la figure 5, l’Arc industriel est rendu par trois régions administratives – l’Estrie, le Centre-du-Québec et Chaudière-Appalaches – à cause des contraintes géographiques propres à l’Enquête sur la population active[12]. C’est un compromis acceptable, tout en reconnaissant qu’il nous oblige à laisser de côté des parties du Bas-St-Laurent et de la Montérégie que j’aurais voulu y intégrer, qui se trouvent par conséquent intégrées dans d’autres ensembles, respectivement « Les périphéries » et « Couronne / Villes satellites ». Ceci étant, la figure 5 fait ressortir la montée depuis vingt ans de cette partie du Québec, comme foyer d’effervescence industrielle. Ce n’est pas d’abord la grande couronne de Montréal (les Joliette, Sorel, Valleyfield…) qui profite de la décentration industrielle, contrairement à ce que l’on aurait pu penser, mais bien cet « arc » formé de villes moyennes et petites du sud du Québec. Il suffit de nommer des villes comme Granby, Victoriaville, Drummondville, Cowansville, Ste-Marie-de-Beauce et St-Georges-de-Beauce, pour comprendre l’univers dont il est question.

Comment expliquer le déplacement de l’activité industrielle vers cette partie du Québec ? Les réponses ne sont pas si difficiles à trouver. Il y a d’abord l’accès au marché américain. Comme le notent Chenardet al. (2005), être localisé au sud, plutôt qu’au nord, du St-Laurent n’est pas sans importance. Pour desservir le marché américain, l’entreprise à Granby ou à Drummondville jouit d’un net avantage sur sa collègue de Chicoutimi ou de Baie-Comeau. Il y a ensuite la question salariale, déjà évoquée lors de la comparaison Ontario-Québec. Les villes des régions-ressources ne jouissent, en règle générale, d’aucun avantage salarial. Bien au contraire, les grandes entreprises fortement capitalisées qui s’y trouvent (alumineries, papeteries, mines…) se traduisent par des marchés locaux de travail caractérisés par des salaires élevés, ce qui à son tour a pour effet de décourager la création ou l’implantation de PME manufacturières, phénomène que Polèse et Shearmur ont nommé « syndrome du rentier encombrant » (PolÈse et Shearmur, 2002 ; Shearmur et PolÈse, 2005). En restant avec les barèmes de la comparaison Drummondville-Guelph (gains médians, hommes, temps plein), les salaires sont presque 20 % plus élevés à Saguenay qu’à Sherbrooke et presque 30 % plus élevés qu’à Drummonville ; l’écart avec Baie-Comeau est de l’ordre de 60 % (Statistique Canada, 2008a). Les écarts avec St-Georges-de-Beauce sont du même ordre.

Dit en d’autres mots, pourquoi fonder une entreprise (exportatrice) à Chicoutimi ou à Baie-Comeau – alumineries, scieries et papeteries exceptées – si vous avez la possibilité de le faire à Granby, à Drummonville ou à St-Georges ? Pour les deux premières villes, en plus d’être loin du marché et de Montréal, vous devez aussi payer des salaires plus élevés. Si les villes du sud, à quelques exceptions près comme Thetford Mines, ont réussi à se donner des marchés de travail plus compétitifs, c’est précisément à cause de la fréquence moindre de grandes entreprises qui dominent le paysage local. À cela, il faut ajouter l’héritage de l’industrie du textile et du vêtement qui a longtemps dominé l’économie des Cantons-de-l’Est et des régions avoisinantes. Comme en témoigne l’exemple de la Nouvelle-Angleterre voisine (pensons à Lowell ou à Manchester), les vieilles régions de textile ont, en règle générale, mieux réussi la reconversion vers l’économie moderne que des régions caractérisées par l’industrie lourde. Pensons également à la comparaison entre la Flandre, naguère l’un des centres de textile en Europe, aujourd’hui prospère, et la Wallonie, qui n’a toujours pas réussi à se libérer de l’héritage de l’acier et du charbon.

Enfin, il est impossible de ne pas invoquer ce qu’il est convenu d’appeler le phénomène beauceron ; les écrits sur l’entrepreneurship québécois en région ne manquent pas (Jean, 1989 ; Julien, 1997 ; Proulx, 1998). Apparicioet al. (2008) observent la croissance hors norme des villes de St-Georges-de-Beauce et de Ste-Marie-de-Beauce, supérieure aux prédictions du modèle économétrique employé. Cependant, depuis les années 1990, des performances au-dessus de la norme ne se limitent pas aux seules villes beauceronnes, mais englobent également une bonne partie de l’Arc industriel québécois. Ce n’est pas un hasard. Cette partie du Québec, en réunissant plusieurs attributs, constitue un terroir particulièrement fertile pour des PME manufacturières : la proximité d’une grande ville, l’accès au marché américain, une main-d’oeuvre stable, des salaires (et sans doute aussi des coûts immobiliers) compétitifs et, enfin, un héritage industriel propice à l’implantation d’entreprises modernes.

Cette réalité fait voir la problématique régionale québécoise d’une tout autre manière. La tradition veut qu’on oppose les régions à Montréal. Mais ce n’est pas à ce niveau que se joue la concurrence entre régions québécoises. Les régions périphériques, qu’on appelle aussi régions-ressources, ne sont pas en concurrence avec la région montréalaise. Le choix pour une entreprise industrielle ne se fait pas, sauf rare exception, entre Chicoutimi, Alma, Baie-Comeau, Rouyn-Noranda, Chandler, Rimouski, etc. et Montréal, mais bien entre ces villes régionales et d’autres villes régionales ; au premier chef, celles situées dans l’Arc industriel. Les vraies compétitrices de Matane ou de Val-d’Or, disons pour fonder une entreprise de fabrication de meubles, ne sont pas les municipalités de la région métropolitaine, mais bien Granby, Ste-Marie-de-Beauce et leurs soeurs de l’Arc industriel du Québec.

Figure 6

Croissance de l’emploi, comparée à Montréal (1987 = 1), grandes régions québécoises, 1987-207

La métamorphose de Québec

L’essor de l’Arc industriel s’accompagne d’une autre transformation, moins visible : la métamorphose économique de la région de Québec. Depuis le début de la période, la croissance de l’emploi dans la région de Québec[13] dépasse systématiquement celle de la région métropolitaine de Montréal (figure 6), la plaçant dans la même ligue que l’Arc industriel et la grande couronne de Montréal (qui, rappelons-le, comprend la région des Laurentides, à croissance rapide : voir la section suivante). L’écart avec Montréal s’accentue depuis la fin des années 1990. Cette croissance s’est accompagnée d’un déplacement marqué de l’emploi manufacturier vers la Vieille Capitale ; le quotient est passé de 0,49 en 1998 à 0,69 en 2007[14]. Québec est, semble-t-il, en train de changer de vocation, un peu à l’image de la région d’Ottawa qui, dans les années 1980, a vu naître sur son territoire un important foyer de haute technologie. Ribichesiet al. (2008) constatent, effectivement, l’émergence de pôles technologiques dans la région, notamment autour du complexe scientifique, à proximité de l’Université Laval, et dans le quartier St-Roch, en pleine ébullition, qui commence à prendre des allures de l’axe de la rue St-Laurent à Montréal, où logent des entreprises comme Ubisoft et Softimage. L’implantation à Québec d’activités de haute technologie est souvent le fait d’entreprises montréalaises en expansion (Ubisoft en est un exemple) à la recherche d’une main-d’oeuvre stable et bien formée, mais avec des coûts salariaux et immobiliers plus faibles.

Langlois (2007) note aussi la diversification de l’économie de Québec et la bonne performance du secteur manufacturier depuis quelques années, tout en soulignant en parallèle le rôle de la Vieille Capitale comme centre de services pour un territoire plus étendu. Dans une perspective géoéconomique plus large, la région de Québec fait partie de ce que j’appelle l’Arc industriel. Elle en est même le principal pilier urbain. J’ai dit que l’Arc s’étendait jusqu’à Rivière-du-Loup, et peut-être même plus loin. Comme nous le verrons (figure 9), le déplacement de l’emploi manufacturier vers les régions périphériques que la figure 6 semble annoncer est en partie trompeur, car il est exclusivement le fait de la région du Bas-St-Laurent, ce qui confirme l’analyse de Chenardet al. (2005) à propos de la transformation industrielle de cette région, qui réussit mieux que les autres à se libérer de l’emprise des activités manufacturières tributaires de la première transformation des ressources naturelles.

Revenons à l’Arc industriel québécois, auquel nous venons d’intégrer la région de Québec. Je ne suis ni sociologue, ni politologue ; mais il est difficile de ne pas céder à la tentation d’y voir aussi une réalité sociale et politique. Cet « Arc » ne traduit-il pas, à quelques nuances près, ce que nous pouvons appeler le pays des « bleus », le coeur du vote adéquiste (lorsque ce parti fut une force) et des conservateurs fédéraux, pays marqué par un esprit plus individualiste et fonceur et où les sensibilités politiques sont plutôt à droite. Ce n’est pas un hasard ; les discours de droite trouvent plus facilement écho dans des milieux abritant des classes entrepreneuriales confiantes et où les choses marchent bien, par opposition aux milieux plus fragiles, davantage caractérisés par des fluctuations économiques et par des grandes entreprises, souvent sous contrôle étranger. Par le même biais, il n’est pas étonnant que le PQ, dont l’image reste plutôt de gauche, connaisse des difficultés à maintenir des appuis dans cette partie du Québec, d’autant plus que la menace anglophone, pour ainsi parler, n’y pèse plus depuis un bon moment. Les shops (usines de textile, de chaussures…) avec des boss anglais sont disparues du paysage ; la présence anglaise est en régression partout, y compris dans les vieux foyers historiques des Cantons-de-l’Est. Il ne reste plus beaucoup d’Anglais à Sherbrooke, Granby ou Cookshire.

Ce n’est donc pas non plus totalement un hasard si les appuis les plus solides du PQ se trouvent dans les régions périphériques et dans la région montréalaise et sa couronne, où les deux langues s’affrontent toujours, argument aussi mis de l’avant par GagnÉ et Langlois (2005) pour expliquer ce qu’il convient d’appeler « l’énigme de Québec ». Ils y ajoutent le poids de l’État québécois (déjà lourd) et l’absence d’un enjeu immigrant qui, en quelque sorte, ont pour effet de rendre la question nationale moins pressante. Aux élections de 2007, à l’extérieur de la grande région montréalaise, le PQ n’a remporté aucune circonscription au sud du St-Laurent et à l’ouest de Rimouski[15]. Bref, géographie économique et géographie politique ne sont peut-être pas si différentes. Les trois tendances abordées dans les sections qui suivent ont une portée plus ponctuelle, si bien que le traitement sera plus bref.

L’essor du Québec vert et gris : les gagnants de la transition démographique et du virage écolo

Le Québec ne possède ni Côte-d’Azur ni Sunbelt pour accueillir les jeunes retraités à la recherche du soleil. La croissance des populations retraitées et des professionnels mobiles ne provoquera pas au Québec un renversement géodémographique en faveur des périphéries aussi spectaculaire qu’en France. Pas de ruée non plus vers la Californie qui, depuis les années 1970, a remplacé l’État de New York comme l’État le plus populeux des États-Unis, dépassé depuis aussi par le Texas et bientôt, par la Floride. Cependant, en matière de soleil, mer et espaces verts, les avantages sont relatifs, comme nous le rappellent Cheshire et Magrini (2006). À défaut d’un « midi » propre à nous, il faut se contenter de ce que l’on a, du moins pour le jeune retraité ou le professionnel qui désire rester à l’intérieur des frontières du Québec.

Même si le mouvement est encore timide, la transition vers une population plus vieille est en train de provoquer des changements dans la géographie régionale du Québec, au profit de certaines régions et aux dépens d’autres. Les principales gagnantes sont des zones qui, d’une part, jouissent de certains avantages naturels (lacs, front maritime, montagne, climat moins rude…) et qui, d’autre part, ne sont pas trop éloignées des grands centres urbains. Le deuxième critère est important, non pas uniquement pour les professionnels qui veulent garder un lien de travail avec la ville, mais aussi pour des populations retraitées (ou semi-retraitées) pour assurer l’accès à des services spécialisés, dont les services de santé. Au Québec, au nord de Montréal, cela a historiquement favorisé les Laurentides et les zones avoisinantes de Lanaudière et de l’Outaouais, dont les taux de croissance demeurent élevés. À l’est de Montréal, cela favorise plusieurs endroits en Estrie, où les résidents secondaires, retraités et touristes métropolitains, font partie de la base économique de petites villes comme Magog et Sutton. En ce sens, l’Estrie jouit de deux avantages supplémentaires qui s’ajoutent à son héritage industriel favorable (peu d’industrie lourde) : sa proximité de Montréal et l’accès privilégié au marché américain.

D’autres zones de villégiature s’observent autour de Québec. Cependant, depuis quelque temps, à mesure que croissent les populations retraitées, le mouvement est en train de gagner de nouveaux territoires, dont le littoral du Bas-St-Laurent, prolongement vers l’est de la zone traditionnelle de villégiature de Québec sur la Rive-Sud. Toutefois, il y a raison de croire que l’arrivée, encore timide, des populations retraitées (ou préretraitées) dans le Bas-St-Laurent traduit aussi autre chose. Chenardet al. (2005) observent que le solde migratoire du Bas-St-Laurent est fortement négatif pour des populations entre, grosso modo, seize et trente-cinq ans, mais redevient plus clairement positif pour les populations entre environ quarante-cinq et soixante-cinq ans. Une tendance similaire s’observe pour la Gaspésie et les Îles, mais pas pour l’Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord et le Saguenay–Lac-St-Jean. En gros, à l’est de Tadoussac, l’attraction maritime joue, semble-t-il, au sud du St-Laurent, mais non pas au nord. Je ne sais pas s’il s’agit de migrations de retour (de Gaspésiens, etc.) ou d’un choix de vie de certains urbains en provenance de Québec ou de Montréal. Toujours est-il que ce mouvement, s’il se maintient, est de bon augure pour les régions qui peuvent proposer des milieux naturels au goût des populations retraitées ou proches de la retraite.

La figure 7 montre les taux de croissance relative de l’emploi dans le secteur « hébergement et restauration » pour le Québec et pour les régions des Laurentides et du Bas-St-Laurent. Un résultat supérieur à 1 signifie une croissance d’emploi dans ce secteur d’activité supérieure à la moyenne pour la région. Pour le Québec dans son ensemble, le taux dépasse 1 depuis le début des années 1990, tendance qui s’accélère, ce qui traduit le déplacement avec le temps de l’emploi vers les activités liées à l’hébergement et la restauration. Sur toute la période, le taux pour les Laurentides est encore plus élevé, ce qui traduit la spécialisation croissante de cette région dans ce secteur d’activité. Or, depuis le début des années 1990, le taux est également systématiquement au-dessus de 1 dans le Bas-St-Laurent, malgré les fluctuations en dents de scie de l’indice[16]. Pouvons-nous parler de la « Laurentidisation » du Bas-du-Fleuve, d’un marché immobilier dominé par des résidences secondaires et des étrangers ? Peut-être pour certaines zones. Il est utile de noter que cette transformation, en supposant qu’elle se poursuive, se limite surtout au littoral et n’est pas de grand secours pour l’arrière-pays (Témiscouata, Matapédia…), dont le déclin démographique semble quasi irréversible.

Figure 7

Croissance relative (par rapport à l’emploi total) de l’emploi dans le secteur « hébergement et restauration ». Le Québec et deux régions, 1987-2007

La Lorraine québécoise : le St-Laurent comme repoussoir et l’héritage du passé

L’un des résultats, a priori étonnant, de l’analyse d’Apparicioet al. (2008) est la sous-performance, pour la période 1991-2001, de presque toutes les MRC situées le long de (ou proches du) fleuve entre Québec et Montréal. De plus, la relation se poursuit à l’ouest de Montréal, pour retrouver la majorité des municipalités québécoises et ontariennes situées soit sur la voie maritime ou au bord des Grands-Lacs. La croissance réelle observée de l’emploi est en deçà de celle prévue, en tenant compte de variables comme la taille, la proximité d’un grand centre urbain et l’accès aux marchés. Aucune région économique, définie par l’EPA, n’épouse parfaitement les contours de cette zone de sous-performance, et nous ne l’avons donc pas identifiée comme telle sur la figure 6. Cependant, la région de la Mauricie s’y rapproche. Comme l’indique la figure 6, sa performance est effectivement décevante, même en deçà de celle des périphéries.

Comment expliquer ce résultat, pas strictement pour la Mauricie, mais pour l’ensemble des collectivités touchées, et où se trouve le lien avec le fleuve ? Comme nous l’avons proposé dans Apparicioet al. (2008), la réponse se trouve peut-être dans le rôle historique du St-Laurent comme corridor de transport des marchandises en vrac (minerai de fer, charbon, bauxite, troncs d’arbres…) qui, à son tour, a enfanté des industries lourdes, avec tout ce que cela implique aujourd’hui comme legs négatif. Nous avons déjà évoqué le syndrome du rentier encombrant ; il est facile de comprendre qu’il trouve terrain fertile dans des collectivités dominées (aujourd’hui ou par le passé) par de grandes papeteries – on pense spontanément à Trois-Rivières –, des alumineries, des sidérurgies (Sorel-Tracy) ou par d’autres industries du même genre. L’héritage économique et social légué par de telles industries ne se défait pas du jour au lendemain. Bien sûr, le Québec n’est pas l’équivalent de la Wallonie ou des Midlands anglais, qui continuent à avoir d’énormes difficultés à sortir des mentalités léguées par leur passé industriel. Il reste que plusieurs localités du Québec doivent composer avec des défis analogues ; bon nombre d’entre elles sont situées sur les rives du St-Laurent, notamment sur le côté nord[17].

Au legs industriel s’ajoute un deuxième facteur. Sauf pour les villes dotées d’un port moderne de conteneurs, comme Montréal, une situation au bord du St-Laurent ne procure plus aucun avantage particulier. Avant, cet axe fluvial était un précieux atout. Ce n’est plus le cas. Aujourd’hui, les principales voies structurantes sont les autoroutes et, à un degré moindre, les lignes de chemin de fer. Être situé sur ou proche des autoroutes 20 ou 10 est infiniment plus important que d’être situé sur les rives du St-Laurent. Le fleuve constitue aujourd’hui davantage un frein au commerce qu’un stimulant ; sauf, je le répète, pour les grands ports conteneurisés.

Terminons toutefois cette section sur une note positive. Le legs d’un passé industriel lourd – aux deux sens du terme – finira par s’estomper un jour. Ce n’est pas une tache ineffaçable. Si la région a des atouts importants, une bonne localisation par exemple, ils finiront par reprendre le dessus un jour. Il n’y a pas de raison pour que Trois-Rivières ne finisse pas, à plus long terme, par retrouver un rythme de croissance comparable à celui de Montréal ou Québec. Là où le bât blesse, c’est lorsque le syndrome du rentier encombrant s’ajoute à d’autres désavantages, difficilement modifiables, ce qui m’amène à parler des périphéries.

L’opposition entre les périphéries d’exploitants et les périphéries de travailleurs

Dire que les régions-ressources du Québec sont très hétérogènes n’est pas très original. C’est bien pour cela que je parle de périphéries (au pluriel). Le Saguenay et les Îles-de-la-Madeleine sont deux mondes différents. Rimouski et Val-d’Or n’ont pas grand-chose en commun, à part peut-être leur distance des grands centres. Pourtant, on parle souvent des régions-ressources ou des périphéries comme si toutes faisaient face aux mêmes défis. J’en suis moi-même coupable à l’occasion. Chacune des cinq régions périphériques mérite une étude en soi. Mais il n’est pas utile ici de reprendre les analyses de Chenardet al. (2005) ou de PolÈse et Shearmur (2002), auxquelles je n’aurai pas grand-chose à ajouter, sauf pour rappeler que les périphéries québécoises doivent toujours composer avec des défis de taille.

Le propos porte ici sur la différence entre les économies locales qui, d’une part, reposent sur l’exploitation directe des ressources naturelles – fondées sur des efforts de mise en valeur d’agents de tailles différentes – et celles, d’autre part, qui reposent davantage sur des technologies de transformation des ressources, à base de grandes entreprises fortement capitalisées. J’appelle cela l’opposition entre les périphéries d’exploitants et les périphéries de travailleurs. J’aurais aussi pu parler de la distinction entre périphéries individualistes et périphéries collectivistes. Nous retrouvons, en somme, la distinction entre des économies locales où les PME occupent une place importante (dont les exploitants agricoles, pêcheurs et sociétés de prospection et d’exploitation minières) et celles dominées par des grandes entreprises. Certes, de grandes entreprises – surtout des papetières – se retrouvent un peu partout sur le territoire. Mais, à cette exception près, il existe une différence fondamentale entre les deux économies locales et, en parallèle, entre les défis qu’elles doivent affronter. Je place la Gaspésie et les Îles, ainsi que l’Abitibi-Témiscamingue, dans le premier groupe et le Saguenay–Lac-St-Jean, ainsi que la Côte-Nord, dans le deuxième. Les défis auxquels doit faire face le deuxième groupe sont plus préoccupants, surtout sur une perspective de plus long terme, et ils demandent à être expliqués.

La figure 8 illustre la différence entre les deux groupes, en mettant le Bas-St-Laurent de côté pour le moment. Dans le premier groupe, l’exploitation directe de ressources demeure, comparativement, une source plus importante d’emplois (d’exportation), tendance qui s’accentue en Abitibi depuis l’an 2000, reflet surtout du petit boom minier lié à la hausse du prix de l’or et aux diamants. Cela produit une économie très cyclique, sensible aux fluctuations de la demande internationale – les choses allaient plutôt bien au moment de la rédaction de ce texte – mais se traduit par un marché de travail et une culture entrepreneuriale différents de ceux associés aux grandes alumineries implantées sur la Côte-Nord et au Saguenay[18]. L’Abitibi est un peu la périphérie Western du Québec, caractérisée par un certain esprit individualiste et rebelle (c’était le berceau, faut-il le rappeler, du Crédit social québécois), image renforcée par les liens avec le pays cri au nord, dont Val-d’Or est devenu le centre de services et, en parallèle, par son rôle de porte d’entrée vers la Baie-James. Il est peu probable que l’or et les diamants cessent un jour d’être en demande et la demande n’est pas tributaire des conditions technologiques, tout en admettant de fortes fluctuations, comme pour les autres ressources de son sous-sol. Ajoutée à son rôle de mini-plaque tournante vers un grand arrière-pays, il y aura toujours une base (irréductible) d’activité économique dans la région, même si le plancher risque d’être plus faible qu’aujourd’hui.

Figure 8

Rapport entre l’emploi dans le secteur « pêches, forêt, mines » et l’emploi dans le secteur manufacturier. Les périphéries, 1987-2007

Un raisonnement analogue s’applique à la Gaspésie et aux Îles, nonobstant les malheurs qui pleuvent sur la région depuis trois décennies : l’effondrement des stocks de poisson de fond, les fermetures d’usines à Chandler et à Murdochville. Cependant, il y aura toujours une demande pour ses paysages (probablement croissante) et pour les produits de la mer, là encore probablement croissante. La force de travail demandée sera sans doute à la baisse pour les années à venir, mais je ne vois pas de (nouvelle) rupture brutale à l’horizon. Aux Îles-de-la-Madeleine, la population s’est largement maintenue avec une économie locale fondée presque exclusivement sur ces deux atouts ; si déclin il y a, il se fera graduellement.

La situation de la Côte-Nord et du Saguenay[19] est tout autre ; l’emploi n’y repose pas sur des ressources propres à son territoire (je fais toujours abstraction du secteur forestier, car ce n’est pas cela qui distingue les deux régions), mais sur des activités de transformation – alumineries surtout – dont les avantages se fondent sur les technologies en vigueur, et de plus en plus, sur des choix politiques. Ces avantages sont plus précaires et davantage sujets à des chocs brutaux – dont je ne connais ni la probabilité ni l’horizon possible. L’emploi, faut-il le rappeler, est concentré dans quelques grandes usines. La rentabilité à long terme des alumineries repose sur trois paris technologiques : 1) que l’aluminium reste un métal en demande, sans risque de se faire remplacer par d’autres matériaux, comme ce fut naguère le cas pour l’acier ; 2) que les procédés de production – l’électrolyse, en l’occurrence – restent fortement énergivores ; 3) que les coûts de transport de l’électricité restent élevés. Pour le moment, aucune de ces données ne semble menacée. Mais l’histoire enseigne que le changement technologique peut rapidement rendre un avantage caduc. Mais il y a plus. Les marchés de l’électricité ont changé. Depuis quelque temps, la rentabilité des alumineries repose aussi sur un choix politique, à savoir le choix de l’État québécois, par l’intermédiaire d’Hydro-Québec et des ententes avec l’Alcan (maintenant contrôlé par Rio-Tinto), Alcoa et d’autres, de vendre l’électricité aux alumineries à des prix en dessous du marché, dans le but de maintenir les emplois en cause. Cette subvention implicite, qui est loin d’être négligeable, est dénoncée par plusieurs économistes (Bernard et BÉlanger, 2007). Que l’on soit d’accord avec leur analyse ou non, cela fait une base économique drôlement sensible à des changements d’humeur politique et des conditions technologiques.

La situation est d’autant plus préoccupante – je parle toujours dans une perspective de plusieurs décennies – que ces deux régions connaissent beaucoup de difficultés à se doter d’une base industrielle de rechange fondée sur des PME diversifiées, conséquence prévisible de ce que nous avons appelé le syndrome du rentier encombrant. Le résultat se voit à la figure 9 : une part décroissante de l’emploi manufacturier québécois, reflet de l’effet combiné des hausses de productivité dans les alumineries (des salaires plus élevés, mais moins d’emplois) et, en parallèle, l’incapacité d’enfanter ou d’attirer des entreprises dans d’autres industries. Comment, avec des marchés de travail artificiellement chers, vouloir attirer des entreprises ? C’est là que se trouve le principal défi de cette périphérie québécoise.

La différence avec le Bas-St-Laurent est révélatrice (figure 9). Le quotient de localisation pour l’emploi manufacturier y est à la hausse depuis le début des années 1990. Le Bas-St-Laurent se comporte de plus en plus comme une partie de l’Arc industriel québécois et de moins en moins comme une périphérie. Ajouté aux avantages « verts et gris » que lui procure son littoral, il faudra peut-être cesser de classer le Bas-St-Laurent dans la famille des régions périphériques ou des régions-ressources, ce qui est finalement une bonne nouvelle.

Figure 9

Concentration relative de l’emploi dans le secteur manufacturier.Les périphéries, 1987-2007

⁂

Après un bref regard sur la dynamique spatiale des économies nationales modernes, nous avons identifié cinq tendances pour le Québec, en mettant l’accent sur la période 1987-2007. Les transformations spatiales de l’économie québécoise se conforment, en gros, aux tendances plus générales observées aussi dans d’autres pays. Cependant, cette façon d’appréhender les réalités régionales du Québec produit une image sensiblement différente du tableau habituel d’un Québec « des régions », éternellement en lutte pour sa survie, face à une Montréal démesurée et envahissante. La réalité est moins tranchée et – nous pouvons le dire – plus encourageante.

Une bonne partie du Québec méridional, que nous appelons l’Arc industriel québécois – qui s’étend grosso modo de St-Jean-sur-Richelieu à Rivière-du-Loup en passant par Sherbrooke – connaît depuis vingt ans une croissance de l’emploi plus rapide que la région métropolitaine de Montréal. Cette bonne performance s’accompagne d’un nouveau dynamisme de la région de Québec – pilier urbain de l’Arc industriel québécois – dont la vocation économique est en train de changer. L’essor de cette vaste zone se manifeste par le déplacement de l’emploi manufacturier vers des villes moyennes : Drummondville, Victoriaville, Granby, St-Georges-de-Beauce, pour ne nommer que quelques exemples. Le dynamisme industriel des villes moyennes du sud québécois repose sur une combinaison de facteurs positifs : des salaires compétitifs (par rapport à des villes comparables en Ontario) ; un héritage industriel qui, souvent, favorise la reconversion industrielle ; la proximité de Montréal (ou de Québec) ; la proximité du marché américain ; et sans doute, une petite dose d’esprit d’entrepreneurship proprement québécois. Depuis vingt ans, l’emploi manufacturier au Québec (hors Montréal) croît plus rapidement que l’emploi manufacturier en Ontario (hors Toronto).

Cette croissance industrielle « en région » ne se fait pas contre Montréal. Bien au contraire, elle en est le complément naturel, à mesure que Montréal consolide sa position comme centre québécois de services supérieurs – services professionnels et scientifiques, arts graphiques et visuels, etc. – et regagne même du terrain à l’échelle canadienne. La force de Montréal comme centre de services supérieurs et la force industrielle, en parallèle, des villes moyennes du Québec méridional sont les deux côtés de la même médaille. Les deux réalités complémentaires – tertiarisation d’un bord, industrialisation de l’autre – s’observent aussi dans d’autres pays.

Un deuxième constat, tout aussi général, est la tendance croissante des populations retraitées et préretraitées, ainsi que certaines classes professionnelles, à élire domicile dans des régions « vertes », préférablement pas trop éloignées des grandes métropoles, conséquence des effets combinés de la transition démographique et de la tertiarisation des économies modernes. Cette tendance favorise également le Québec méridional, dont notamment les Laurentides et l’Estrie, mais aussi le littoral du Bas-St-Laurent.

Le dynamisme industriel des villes moyennes du sud québécois fait voir la réalité des régions périphériques québécoises d’un autre oeil. Ce n’est pas dans l’opposition Montréal-périphéries que se trouve le coeur du dilemme, mais dans les différences entre villes moyennes (et petites) de tout le Québec. Les différences ne se limitent pas à la distance ou la plus ou moins grande dépendance à l’égard des ressources (forestières, maritimes, minières…), mais touchent aussi les cultures entrepreneuriales et les marchés locaux de travail. Des collectivités dont l’économie est (ou fut) dominée par des grandes industries fortement capitalisées – les alumineries étant le cas type au Québec – connaissent beaucoup plus de difficultés à enfanter ou à attirer des PME manufacturières. Certaines « périphéries » réussissent mieux que d’autres. Le décollage manufacturier du Bas-St-Laurent, quoique à ses débuts, n’est pas un hasard. Sa situation – au sud du fleuve – le favorise, mais elle a aussi été beaucoup moins marquée par des grandes industries lourdes.

Parties annexes

Notes

-

[1]

L’auteur remercie le Fonds québécois de la recherche sur la science et la culture (FQRSC) et le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSHC) de leur aide financière.

-

[2]

Laboratoire d’analyse spatiale et d’économie régionale, logé à l’INRS-Urbanisation, Culture et Société à Montréal. La majorité des études citées sont disponibles sur le site du LASER : http://laser.ucs.inrs.ca/.

-

[3]

Il faut se demander toujours pourquoi l’État québécois continue à employer ce découpage – qui est franchement un non-sens à des fins d’analyse économique – et pourquoi Statistique Canada accepte de l’utiliser.

-

[4]

La principale « interférence » que cela introduit est attribuable au chevauchement de la RMR de Québec/Chaudière-Appalaches. Le territoire « chevauché », essentiellement formé par Lévis, compte pour environ 15 % de l’emploi total de ce que j’appelle l’Arc industriel québécois. De toute manière, dans une perspective élargie, la région de Québec s’inscrit dans l’Arc, comme je l’explique plus loin.

-

[5]

Le terme Montréal signifie ici, comme partout dans ce texte, la région métropolitaine de Montréal, telle que définie par Statistique Canada.

-

[6]

Le terme ville est employé ici, comme partout dans ce texte, comme synonyme de région métropolitaine ou d’agglomération urbaine.

-

[7]

Système de classification des industries de l’Amérique du Nord. Pour une description détaillée des secteurs d’activité, voir : http://www.statcan.ca/francais/Subjects/Standard/naics/2002/naics02-menu_f.htm.

-

[8]

Le calcul du quotient de localisation est donné dans l’encadré 2.

-

[9]

Les données de l’Enquête sur la population active ne nous permettent pas de distinguer entre différentes classes d’emploi manufacturier. La chute du quotient aurait été plus brutale si nous n’avions retenu que des secteurs hors haute technologie ; à exclusion, à titre d’exemples, de l’aérospatiale et de la pharmaceutique.

-

[10]

À noter, le quotient de la figure 3 est calculé par rapport à la base « Québec » (QC = 1).

-

[11]

La définition des régions se trouve dans l’encadré 1.

-

[12]

Les régions administratives et les RMR sont délimitées sur la carte 1.

-

[13]

Pour des raisons de cohérence géographique (avec les autres unités spatiales sur la figure 6), la région de Québec renvoie ici à la région administrative « Capitale-Nationale ». La tendance pour la RMR de Québec n’est pas très différente.

-

[14]

Pour la RMR de Québec, qui comprend la Rive-Sud, les chiffres équivalents sont 0,53 et 0,66. Le fait que la hausse y soit moins prononcée indique que le déplacement n’est pas d’abord le fait de la zone de Lévis-Lauzon, traditionnellement plus industrielle, mais bien de Québec à proprement parler.

-

[15]

Et encore là, deux des circonscriptions gagnées dans la grande couronne, Beauharnois (Valleyfield) et Richelieu (Sorel-Tracy), sont de vieilles zones industrielles, caractérisées par des grandes industries ; voir aussi la section « La Lorraine en Québec ».

-

[16]

Ces fluctuations sont le reflet des problèmes d’échantillonnage de l’EPA dont il a été question en introduction.

-

[17]

Le lien avec le côté « nord » n’est pas difficile à comprendre. Les ressources, dont le bois, y étaient plus proches et plus accessibles. L’électricité coûte cher à transporter ; passer des lignes de transmission sur le fleuve est un coût à éviter.

-

[18]

À Rouyn-Noranda, la fonderie de la Noranda, qui autrefois dominait totalement le paysage local, n’est plus l’employeur principal. De plus, il est presque inévitable qu’elle finira par fermer ses portes dans les années à venir.

-

[19]

Je fais consciemment abstraction du Lac-St-Jean (à l’ouest d’Alma), car sa base économique repose davantage sur l’exploitation de la terre (agriculture) et de la forêt.

Bibliographie

- Apparicio, Philippe, Mario PolÈse et Richard Shearmur, 2008 « Une histoire de résidus : À propos de la stabilité et la volatilité des facteurs de croissance régionale, Canada 1971-2001 », Inédit 2008-8, INRS-Urbanisation, Culture et Société : http://www.ucs.inrs.ca/default.asp?p=pl

- Apparicio, Philippe, Gaëtan Dussault, Mario PolÈse et Richard Shearmur, 2007 Infrastructures de transports et développement économique local. Étude de la relation entre accessibilité continentale et croissance locale de l’emploi, Canada, 1971-2001, INRS-Urbanisation, Culture et Société : http://projetic.ucs.inrs.ca/

- Bernard, Jean-Thomas et Gérard BÉlanger, 2007 Aluminium : des subventions annuelles de 336 000 $ par emploi pour 30 ans, Département d’économique, Université Laval, Québec : http://www.asdeq.org/activites/comite-politiques-publiques/pdf/2007/Alumineries-Subventions-336000-par-emploi.pdf

- Bourne, Larry et Jim Simmons, 2003 « New fault lines : Recent trends in the Canadian urban system and their implications for planning and public policy », Revue canadienne de recherche urbaine/ Plan Canada, numéro conjoint 12 : 1-27.

- Brakman, Steven, Harry Garretsen et Marc Schramm, 2004 « The strategic bombing of German cities during World War II and its impact on city growth », Journal of Economic Geography, 4, 2 : 201-218.

- Coffey, William J. et Mario PolÈse, 1993 « Le déclin de l’empire montréalais : regards sur l’économie d’une métropole en mutation », Recherches sociographiques, XXXIV, 3 : 417-437.

- Cuadrado-Roura, Juan R., 2001 « Regional convergence in the European Union : From hypothesis to actual trends », Annals of Regional Science, 35 : 333-356.

- Chenard, Philippe, Mario PolÈse et Richard Shearmur, 2005 L’évolution économique et démographique et perspectives de développement des régions périphériques du Québec, INRS-Urbanisation, Culture et Société : http://www.ucs.inrs.ca/pdf/SECOR.pdf

- Cheshire, Paul C. et Stefano Magrini, 2006 « Population growth in European cities : Weather matters – but only nationally », Regional Studies, 40, 1 : 23-37.

- Christaller, Walter, 1935 Die zentralen Orte in Süddeutschland, Iéna, Fischer.

- Davezies, Laurent, 2008 La république et ses territoires : la circulation invisible des richesses, Paris, Seuil.

- Davis, Donald R. et David E. Weinstein, 2002 « Bones, bombs, and break points : The geography of economic activity », American Economic Review, 92, 5 : 1269-1289.

- Desmet, Klaus et Marcel Fafchamps, 2005 « Changes in the spatial concentration of employment across US counties : A sectoral analysis : 1972-2000 », Journal of Economic Geography, 5 : 261-284.

- Duranton, Gilles et Diego Puga, 2001 « Nursery cities : Urban diversity, process innovation, and the life cycle of products » American Economic Review, 91, 5 : 1454-1477.

- Eaton, Jonathan et Zvi Eckstein, 1997 « Cities and growth : Theory and evidence from France and Japan », Regional Science and Urban Economics, 7 : 443-474.

- GagnÉ, Gilles et Simon Langlois, 2005 « L’énigme de la région de Québec », Annuaire du Québec 2006, Montréal, Fides, 452-455.

- GaignÉ, Carl, Virginie Piguet et Bertrand Schmitt, 2005 « Évolution récente de l’emploi industriel dans les pays territoires ruraux et urbains : une analyse structurelle-géographique sur des données françaises », Revue d’Économie Régionale et Urbaine, 1 : 3-30.

- Graham, D. et N. Spence, 1997 « Competition for metropolitan resources : The ’crowding out‘ of London’s manufacturing industry », Environment and Planning A, 29 : 459-484.

- GuÉrin-Pace, Françoise, 1995 « Rank-Size distribution and the process of urban growth », Urban Studies, 32, 1 : 551-562.

- Hanell, Tomas, Heillgeir Aalbu et Jörg Neubauer, 2002 Regional Development in the Nordic Countries, Nordregio Report 2002, 2, Nordregio, Stockholm.

- Henderson, Vernon, 1997 « Medium sized cities », Regional Science and Urban Economics, 27 : 583-612.

- Henderson, Vernon, Zmarak Shalizi et Anthony J. Venables, 2001 « Geography and development », Journal of Economic Geography, 1 : 81-205.

- Higgins, Benjamin, 1986 The Rise and Fall of Montreal ?, Institut canadien de recherche sur le développement régional, Moncton.

- Ingram, Gregory, 1988 « Patterns of metropolitan development : What have we learned », Urban Studies, 35, 7 : 1019-1035.

- Jean, Bruno (dir.), 1989 « Le développement local. Perspectives québécoises », Revue canadienne de sciences régionales, XII, 1.

- Julien, Pierre-André, 1997 « Théorie économique des PME », dans : Pierre-André Julien (dir.), Les PME. Bilan et Perspectives, Québec, Les Presses Inter Universitaires, p. 19-41.

- Langlois, Simon, 2007 « Sociologie de la Ville de Québec », Les cahiers des Dix, 61 : 193-213.

- Lemelin, André, 2008 Montréal dans l’économie du Québec, INRS-Urbanisation, Culture et Société : http://www.ucs.inrs.ca/pdf/Montreal.pdf

- Picard, Laurent, 1986 Rapport du comité consultatif au comité ministériel sur le développement de la région de Montréal, ministère des Approvisionnements et Services Canada, Cat. C2-98/1986F.

- PolÈse, Mario, 1990 « La thèse du déclin économique de Montréal, revue et corrigée », L’Actualité économique, 66, 2 : 133-146.

- PolÈse, Mario et Richard Shearmur, 2002 La périphérie face à l’économie du savoir : la dynamique spatiale de l’économie canadienne et l’avenir des régions non métropolitaines du Québec et du Canada atlantique, INRS-UCS et ICRDR, Montréal et Moncton : http://www.ucs.inrs.ca/default.asp?p=res

- PolÈse, Mario et Richard Shearmur, 2003 « Pourquoi Toronto a surclassé Montréal au sommet de la hiérarchie urbaine canadienne ? L’impact des différences culturelles sur la dynamique spatiale des services supérieurs », Géographie Économie Société, 5, 3-4 : 399-420.

- PolÈse, Mario et Richard Shearmur, 2005 Économie urbaine et régionale : introduction à la géographie économique, 2e édition, Economica, Paris.

- PolÈse, Mario et Richard Shearmur, 2007 « La stabilité des modèles de localisation industrielle, Canada 1971-2001. Une analyse pour soixante et onze secteurs d’activité économique », Revue d’Économie Régionale et Urbaine, 4 : 1-26.

- Proulx, Marc-Urbain (dir.), 1998 Territoires et développement économique, Paris, L’Harmattan. (Villes et Entreprises.)

- Proulx, Marc-Urbain (dir.), 2006 « La mouvance contemporaine des territoires : la logique spatiale de l’économie du Québec », Recherche sociographiques, XLVII, 3 : 475-502. (Numéro spécial : Le développement territorial sous la direction de Bruno Jean.)

- Rappaport, Jordan et Jeffrey Sachs, 2003 « The United States as a coastal nation », Journal of Economic Growth, 8 : 5-46.

- Ribichesi, Christophe, Mario PolÈse et Richard Shearmur, 2008 L’économie du savoir dans la ville de Québec : revue de la littérature et analyses empiriques, INRS-Urbanisation, Culture et Société, Montréal.

- Sharma, Shalini, 2003 « Persistence and stability in city growth », Journal of Urban Economics, 53 : 300-320.

- Shearmur, Richard et Mario PolÈse, 2005 La géographie du niveau de vie au Canada, 1971-2001, INRS-Urbanisation, Culture et Société : http://www.ucs.inrs.ca/pdf/GeographieNiveauVie.pdf

- Slack, Enid, Larry Bourne et Meric Gertler, 2003 Small, Rural, and Remote Communities : The Anatomy of Risk, Research Paper Series, RP (18), Panel on the Role of Government, Government of Ontario, Toronto.

- Statistique Canada, 2008 Revue chronologique de la population active - 2007, Statistique Canada (format CD), Cat. 71F0004XCB.

- Statistique Canada, 2008a Profils des communautés de 2006, Statistique Canada, Cat. 92-591-XWFhttp://www.statcan.ca/bsolc/francais/bsolc?catno=92-591-XWF

- Terral, Laurent et Mario PolÈse, 2006 « À la recherche de grandes régularités dans la localisation de l’activité économique. Analyse du tertiaire supérieur et de l’industrie manufacturière pour l’espace nord-américain », Revue canadienne de sciences régionales, 29, 2 : 275-298.

Liste des figures

CARTE

Figure 1

Rapport entre le taux d’emploi à Montréal et à Toronto, 1987-2007

Figure 2

Trois indices de métropolisation. Concentration relative de l’emploi dans trois secteurs d’activité (le Canada = 1), rapport Montréal/Toronto, 1987-2007

Figure 3

Concentration relative de l’emploi dans les services supérieurs et dans le secteur manufacturier (le Québec = 1), Montréal, 1987-2007

Figure 4

Emploi manufacturier hors métropole (hors Montréal et Toronto).Rapport entre le Québec et l’Ontario, 1987-2007

Figure 5

Concentration relative de l’emploi manufacturier (le Québec = 1). Régions québécoises, 1987-2007

Figure 6

Croissance de l’emploi, comparée à Montréal (1987 = 1), grandes régions québécoises, 1987-207

Figure 7

Croissance relative (par rapport à l’emploi total) de l’emploi dans le secteur « hébergement et restauration ». Le Québec et deux régions, 1987-2007

Figure 8

Rapport entre l’emploi dans le secteur « pêches, forêt, mines » et l’emploi dans le secteur manufacturier. Les périphéries, 1987-2007

Figure 9

Concentration relative de l’emploi dans le secteur manufacturier.Les périphéries, 1987-2007

Liste des tableaux

ENCADRÉ 1

Définition des régions composées

Nom de la région composée |

Région administrative |

|---|---|

L’Arc industriel québécois |

Estrie |

Centre-du-Québec | |

Chaudière-Appalaches | |

Les périphéries |

Abitibi-Témiscamingue |

Saguenay–Lac-Saint-Jean | |

Côte-Nord | |

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | |

Couronne – Villes satellites | |

Les portions non métropolitaines des Laurentides, de Lanaudière et de la Montérégie | |

Pour toute donnée, l’information se calcule comme suit : | |

Ec = Er - Em | |

où : | |

Ec = Emploi dans la région composée « Couronne -Villes satellites » | |

Er = Emploi dans les régions administratives de Laval, Montréal [Île], Laurentides, Lanaudière et Montérégie | |

Em = Emploi dans la Région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal | |

Région de Québec |

Capitale-Nationale |

Mauricie |

Mauricie |

ENCADRÉ 2

Calcul du quotient de localisation où LQij = quotient de localisation pour l’emploi dans l’industrie i dans la région j eij = emploi dans l’industrie i dans la région j ej = emploi total dans la région j Ei = emploi total dans l’industrie i au Canada ou au Québec, selon la base de référence choisie E = emploi total au Canada ou au Québec, selon la base de référence choisie |

|---|

10.7202/039157ar

10.7202/039157ar