Résumés

Résumé

À partir de données recueillies en 1978, nous analysons les représentations spatiales et les aspirations résidentielles de propriétaires et de locataires de Montréal et de Québec, de la banlieue et de la ville centre. Si les rapports entre l’intimité et la sphère publique se sont modifiés à la faveur des moyens de communication actuels et si proximités géographique et affective se sont découplées, c’est dans le prolongement de tendances amorcées depuis longtemps.

Abstract

Beginning with data gathered in 1978, this paper analyses the spatial representations and residential aspirations of home-owners and tenants in Montréal and Québec City, from both the suburban and downtown areas. While the relationship between intimacy and the public sphere has shifted due to modern means of communication, and while geographical and affective proximity have become disconnected, this represents a continuation of trends that have been under way for a long time.

Corps de l’article

Les banlieues se sont développées dans des contextes géographiques, sociaux et économiques qui font d’elles des objets singuliers et non pas simplement l’extension de villes centres (Collin et Poitras, 2002). Il en est de même des expériences résidentielles qui s’incarnent dans des époques et des milieux particuliers. Les banlieues ont le point commun de conjuguer l’intimité et la mobilité. La recherche de l’intimité n’est pas nouvelle. C’est ce à quoi faisait déjà allusion le dicton : « L’air de la ville rend libre ». Actuellement, les moyens de transport modernes, du tramway à la voiture individuelle, étendent l’aire urbaine ; la recherche de l’intimité se conjugue désormais avec celle de l’espace, et tout au long du XXe siècle, l’étalement urbain se poursuit. Les moyens non seulement de transport mais aussi de communication font que chacun, dans son espace domestique, est relié directement au « monde » par le téléphone, la télévision et l’Internet ; entre la sphère intime et le reste de la planète, l’espace géographique semble beaucoup moins contraignant pour la sociabilité.

Dans ce texte, nous analysons les représentations spatiales et les aspirations résidentielles, à partir de données recueillies par une équipe de chercheurs de l’INRS-Urbanisation en 1978 auprès de résidents de la ville centre et de la banlieue, de Québec et de Montréal[1]. Revenir sur ces données aide à saisir la genèse du redéploiement actuel des sphères intime et publique et de la sociabilité.

Les formes de développement urbain connues par les répondants de l’enquête se situent dans le prolongement des transformations observées dans les grandes agglomérations après la Deuxième Guerre mondiale. Cette époque voyait en effet émerger la société de consommation et la généralisation d’un plus grand confort domestique, intime et isolé. Le ralentissement économique qui commençait dans les années 1970 et les transformations des structures de la famille ont pu modifier les aspirations résidentielles. Les mutations de l’espace urbain et de la mobilité individuelle ont aussi influencé les significations attachées à la résidence et aux échanges publics. Une discussion sur l’évolution des espaces urbains et l’évolution parallèle du rapport à l’espace précédera l’analyse des représentations et aspirations liées à la résidence et à la localisation dans les agglomérations des années 1970.

Le développement urbain au Québec

Avant 1950, les villes canadiennes étaient aménagées selon un plan compact : quadrillage de rues rapprochées et densité résidentielle d’au moins 6 000 habitants par km2 (SCHL, 1993). Les transports en commun étaient largement utilisés et la plupart des commerces et services étaient accessibles à pied. La ceinture résidentielle qui entourait le centre-ville logeait, comme en Europe, des ouvriers, dans des quartiers aménagés pour eux, près des industries et manufactures (Lewis, 1999). Québec et Montréal étaient surtout des villes de locataires, où les duplex et les triplex dominaient le cadre bâti jusque vers les années 1960 (Fortin, 1982, p. 36). Les notables canadiens-français, en milieu rural comme en milieu urbain, résidaient le plus souvent dans le centre des paroisses, tandis que les commerçants et industriels anglophones vivaient dans des domaines, souvent éloignés des quartiers centraux (Fortin, 1982, p. 36). Les communautés canadiennes-françaises s’ancraient alors dans un espace géographique bien visible.

La prospérité économique d’après-guerre attire une nouvelle vague de travailleurs vers les pôles d’emplois urbains. L’augmentation du pouvoir d’achat d’une proportion croissante de ménages et le boom démographique font émerger une banlieue à faible densité résidentielle, principalement composée de bungalows, et reposant sur la possession et l’usage de l’automobile (Fortin, 2002 ; Morin, 2002). Cette nouvelle banlieue attire à la fois des gens de la campagne et des locataires des quartiers plus anciens de l’agglomération, où les logements ne correspondent pas aux critères de confort modernes[2], d’où sa rapide expansion.

À vocation résidentielle au départ, cette banlieue ne tarde pas à se diversifier dans ses fonctions. Dès le début des années 1960 s’y installent des centres commerciaux, des écoles, des hôpitaux et les premiers parcs industriels (Collin et Poitras, 2002 ; Fortin, 2002) ; le développement des réseaux routiers et autoroutiers facilite les déplacements. Les services publics et les lieux de consommation se dispersent sur le territoire urbain en se rapprochant de certains quartiers résidentiels.

L’apparition de nouveaux pôles de services, de commerces et d’emplois entraîne en retour une densification résidentielle des banlieues. À partir de la fin des années 1960, principalement dans les municipalités de Longueuil (Collin et Poitras, 2002) et de Sainte-Foy (Fortin, 1981), apparaissent des tours et des petits blocs à appartements, ce dernier mode de construction devenant « presque exclusif » dans les années 1970 (Fortin, 1981, p. 193). Malgré cette densification du cadre bâti de la banlieue, on y observe une décroissance démographique, en raison de la réduction de la taille des ménages : désormais, même dans les secteurs à faible densité les couples avec enfants ne sont plus majoritaires (Morin et al., 2000 ; Morin, 2002). À la diversité des fonctions s’ajoute donc l’hétérogénéité de la population, caractéristiques associées à l’urbanité, mais que l’on retrouve de plus en plus en banlieue. La frontière entre banlieue et ville devient moins claire. Quelles sont les incidences de ces transformations sur l’ancrage spatial de l’intimité ?

Intimité et mobilité

L’émergence de nouvelles formes de développements résidentiels témoigne de mutations sociales profondes. L’étalement urbain s’accompagne en effet d’une mobilité individuelle accrue, tant pour le travail que pour la sociabilité (Fortin, 1993). Cela dit, si l’intimité et la mobilité sont inextricablement associées dans les banlieues, la ville centre est également marquée par la mobilité sans précédent des résidents, dont un nombre croissant travaille et consomme en banlieue. Le commerce de proximité au centre-ville dépérit au profit des magasins-entrepôts et centres commerciaux de banlieue.

D’un autre côté, l’autonomie croissante par rapport aux contraintes d’espace et de temps, permise par les nouvelles technologies de télécommunication, accentue une situation initiée par l’usage généralisé du téléphone : la coprésence des individus n’est plus essentielle lors des échanges sociaux. Actuellement, le processus s’accélère grâce à l’Internet, qui permet de communiquer souvent, rapidement et à peu de frais, avec des personnes à des milliers de kilomètres, de façon synchrone (clavardage) ou non (courriel). Ce double processus de « délocalisation » et de « désinstantanéisation » des communications quotidiennes (Ascher, 2001) permet à chacun de se constituer un réseau social avec des gens qui partagent ses intérêts, peu importe où ils résident, et de maintenir dans la distance des liens avec des parents et des amis. Des liens forts sont maintenus dans la distance et de nouveaux sont créés : proximité géographique et proximité affective se découplent.

Dans ce réseau de relations sociales, le chez-soi demeure le lieu de l’intimité (Haven in a heartless world, pour reprendre l’expression de Christopher Lasch, 1977) et le penchant pour la propriété du chez-soi est particulièrement fort dans les anciennes colonies britanniques, remarque Kenneth Jackson (1985). Dans l’Amérique du Nord d’après la Deuxième Guerre mondiale, cette particularité se conjugue au développement des banlieues de maisons unifamiliales comme le symbole de la réussite et de la vie de famille chez les classes moyennes. Gérald Fortin (1982) remarque à ce propos que la propriété d’une maison, dans le cas précis du Canada français, a changé de signification avec le développement de la société de consommation et l’urbanisation intense d’après-guerre. Dans les milieux ruraux, la maison symbolisait l’enracinement familial. Pour les propriétaires de nouveaux logis, dans les années 1970, « … une maison est un logement comme un autre, un peu plus personnalisé par le bricolage, représentant une certaine valeur de placement, et dont on peut changer lorsque le revenu augmente ou qu’une occasion se présente » (Fortin, 1982, p. 43). Si la résidence est par excellence le lieu des relations intimes, elle est en même temps un lieu interchangeable. De plus, ce changement dans la signification de la maison, de 1956 à 1976, va de pair avec l’apparition d’un nouveau type de logement, situé dans des tours près des centres ou du moins près de pôles de services. Selon Gérald Fortin, une nouvelle structure des valeurs prévaut au milieu des années 1970 : on recherche l’intimité, mais aussi la proximité du centre-ville de même qu’un accès facile à la nature et aux loisirs. L’intimité dans le mode de vie peut s’étaler au-dehors du chez-soi.

À côté de cet espace privé ouvert au réaménagement résidentiel, la ville demeure le lieu privilégié des échanges économiques et scientifiques (Castells, 2001). Elle apparaît cependant à plusieurs comme un lieu d’insécurité (Robert, 2002 ; Lagrange, 1995), ce qui entraîne la fuite dans le « entre-soi » par excellence de l’intimité, voire du quartier réservé (gated community) (Donzelot, Mével, Wyvekens, 2002). Richard Sennett (1979) note une dégénérescence du domaine public dans les villes, lieux de rencontres et d’échanges avec des inconnus, phénomène qui va de pair avec une quête d’intimité dans les relations sociales. Les espaces publics sont conçus pour faciliter la libre circulation des individus plutôt que pour encourager les contacts sociaux. À la limite, la socialité bascule entièrement dans les communications médiatisées (Breton, 2000). Cocooning et gated community ; Internet et CNN ; le point de fuite de cette dynamique représente-t-il la fin des territoires ? L’espace social se détache-t-il de tout référent spatial pour ne devenir que communicationnel ? La séparation entre la banlieue et la ville perdrait alors de l’importance, ni l’une ni l’autre n’étant plus spécialisée dans la résidence ou les services, mais abritant chacune des individus mobiles ne demandant qu’un cadre bâti où préserver leur intimité.

Spatiality, in a sociological sense, refers to more than physical proximity and distance. Spatiality, via locality and ideas of place (Appadurai, 1996), becomes a way of thinking through the mutual availability and shared coherence of situated practices, interpretations and accounts.

Hine, 2000, p. 104

Le confort de l’intimité et de l’isolement domestique était le propre des banlieues d’après-guerre. Il y avait alors une séparation claire entre les fonctions urbaines de la ville et celles de la banlieue. Les années 1970 ont été ponctuées par les deux crises pétrolières, par une baisse générale du pouvoir de consommation, par l’entrée progressive des femmes sur le marché du travail, par la diversification des types de ménages et par un déplacement de certains services et certaines fonctions commerciales vers les périphéries. Ces mutations peuvent marquer l’émergence d’un nouveau mode de résidence dans les aspirations. Les représentations des avantages et inconvénients de divers milieux ainsi que la satisfaction du mode de vie résidentiel expérimenté qui en découle en seraient des indicateurs. La préférence pour un nouveau modèle témoignerait d’une restructuration de l’ancrage spatial des relations. Cela impliquerait l’attribution d’une nouvelle signification à la distinction entre la ville et la banlieue puis entre la sphère privée et la sphère publique.

Plus concrètement, se posent les questions suivantes : Comment les résidents de la ville et de la banlieue concevaient-ils leur milieu de vie, leur maison et leur intimité dans les années 1970 ? Les gens étaient-ils plus satisfaits de leur résidence si elle se situait en banlieue ou en ville ? Quel rôle jouait le chez-soi dans la représentation de l’espace urbain (ville centre ou banlieue) dans son ensemble ?

Une étude sur les Nouveaux espaces résidentiels des années 1970

Les données utilisées proviennent d’une enquête réalisée en 1978 par l’INRS-Urbanisation sur les Nouveaux espaces résidentiels (NER). Ces développements ont été construits entre 1971 et 1976 et comprenaient 250 logements ou plus dans l’agglomération de Québec et 500 logements ou plus à Montréal. L’étude a porté sur les espaces résidentiels en tant que tels, avec les espaces verts qu’ils contenaient, leur densité résidentielle, leur distance aux commerces et services et au centre-ville, l’unité architecturale entre les bâtiments, etc. (Divay, 1981 ; Divay et Gaudreau, 1984 ; Dansereau et Wexler, 1989) ; elle a aussi porté sur l’histoire de vie résidentielle de leurs résidents, sur leurs représentations, aspirations et satisfactions quant à l’expérience de leur logement et de son environnement et de divers milieux urbains. L’échantillon comprend 1 389 ménages provenant de 43 développements résidentiels différents, pour un total de 2 260 répondants[3].

Pour comparer entre les banlieusards et les citadins les représentations des différents milieux de vie et leur satisfaction quant à leur propre résidence, nous avons distingué les développements selon qu’ils s’apparentaient plus à la banlieue ou plus à la ville. Puisque nous nous intéressons à l’expérience résidentielle, nous privilégions les critères de densité et d’accessibilité à des critères administratifs. Les NER ayant l’ensemble des caractéristiques énumérées ci-après sont considérés comme urbains, quelle que soit leur municipalité[4].

Une distance-temps au centre-ville de 15 minutes ou moins à Québec, de 30 minutes ou moins à Montréal, en automobile ;

Catégorisé par Dansereau et Wexler (1989, p. 40-42) dans la catégorie des NER à la plus forte ou à la deuxième plus forte accessibilité globale à l’agglomération[5] ;

En continuité avec le tissu urbain existant ;

De moyenne à forte densité, que le construit résidentiel y soit homogène ou hétérogène (prédominance de blocs à appartements de 4 étages ou moins, ou de tours).

Deux raisons nous ont de plus amenées à classifier les répondants en fonction de leur statut résidentiel (propriétaire ou locataire) et de leur localisation dans l’agglomération (ville ou banlieue). Premièrement, les représentations, les aspirations et la satisfaction résidentielles des répondants ne variaient pas de manière statistiquement significative selon l’âge, le sexe, le fait d’avoir des enfants, le revenu et l’agglomération (Québec ou Montréal). Elles variaient par contre de manière significative en fonction de la localisation dans l’agglomération (ville centre ou banlieue) et du statut résidentiel (propriétaire ou locataire). Deuxièmement, et ce qui va de soi, pour analyser les représentations de la ville, de la banlieue, de la vie en propriété ou en location, il était essentiel de tenir compte du statut résidentiel et de la localisation dans l’agglomération, principales variables impliquées. Nous avons exclu les propriétaires qui habitaient un NER urbain en raison de leur très faible importance numérique (2 ménages à Québec, 6 ménages à Montréal, sur un total de 1 389 ménages ; en effet, les condominiums commençaient à peine à apparaître dans les années 1970). Avant d’aller plus loin, présentons les résidents de ces NER pour repérer les éléments de leur expérience résidentielle qui peuvent influencer leurs représentations et leurs aspirations[6].

Chez les propriétaires, les couples avec enfants prédominent (4 ménages sur 5) ; les répondants ont entre 26 et 35 ans (3 sur 5), la moyenne du revenu des ménages est assez élevée et chacun de ces ménages a au moins une automobile (98 % des ménages). Plus de 9 ménages sur 10 vivent dans une maison unifamiliale. Cela correspond assez bien aux stéréotypes de la banlieue : une population assez homogène de familles avec des enfants, plutôt à l’aise financièrement, assez du moins pour posséder une maison et une automobile.

Il y a plus d’hétérogénéité chez les locataires en ce qui concerne l’âge, le revenu, les types de ménages et la possession d’une automobile, particulièrement chez ceux qui habitent la ville. Sauf dans la banlieue de Québec, où la proportion de répondants entre 26 et 35 ans est comparable à celle des propriétaires, les locataires se répartissent davantage que ces derniers entre les différents groupes d’âge. En ville, la proportion de personnes âgées est plus importante et c’est là aussi que l’on trouve la plus importante proportion de personnes seules. Chez les locataires, les couples, avec ou sans enfant, sont moins nombreux que parmi les propriétaires. À Montréal, les locataires avec un revenu élevé (au moins 25 000 $) sont légèrement plus nombreux en ville qu’en banlieue. À Québec, les résidents de Mérici ont en moyenne des revenus beaucoup plus élevés (32 473 $) que les trois autres NER urbains où on retrouve beaucoup d’étudiants, d’ouvriers, de cadres moyens ou de techniciens. À Montréal, c’est au Rockhill et à l’Île-des-Soeurs qu’on trouve les revenus les plus élevés et à Montréal-Nord les plus faibles[7]. Même si la majorité des locataires de la ville possèdent au moins une automobile (un peu plus de 60 % des ménages), ce pourcentage est beaucoup moins élevé que chez les banlieusards.

Tableau 1

Répartition des répondants de chacune des catégories (en %) selon leur âge1

1 Les totaux des rangées, des colonnes dans le tableau 2 ne sont pas tous égaux à 100 à cause d’effet d’arrondissements des pourcentages dans chaque case.

* n : nombre total de répondants dans cette catégorie de résidents (ex. : 7,3 % des 463 propriétaires en banlieue ont entre 18 et 25 ans)..

Calculs des auteures.

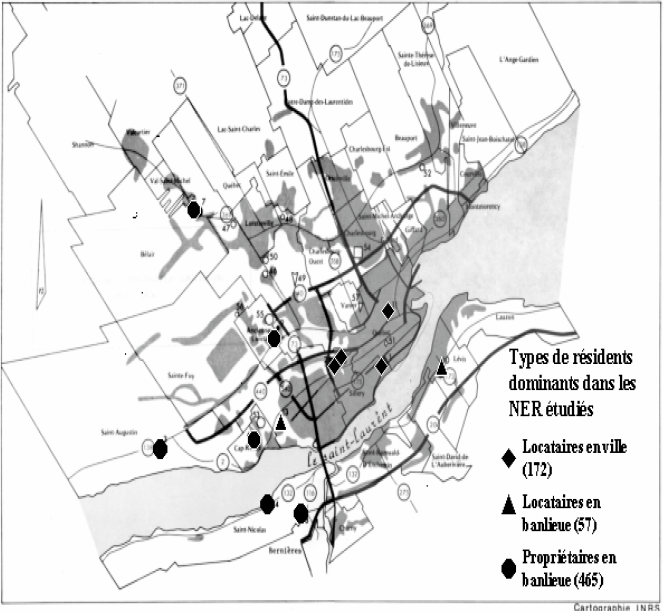

Carte 1

Localisation des « NER » dans l’agglomération de Montréal, 1976

Calculs et typologie des auteures, à partir de l’enquête NER (INRS-Urbanisation, 1978).

Carte 2

Localisation des « NER » dans l’agglomération de Québec, 1978

Calculs et typologie des auteures, à partir de l’enquête NER (INRS-Urbanisation, 1978).

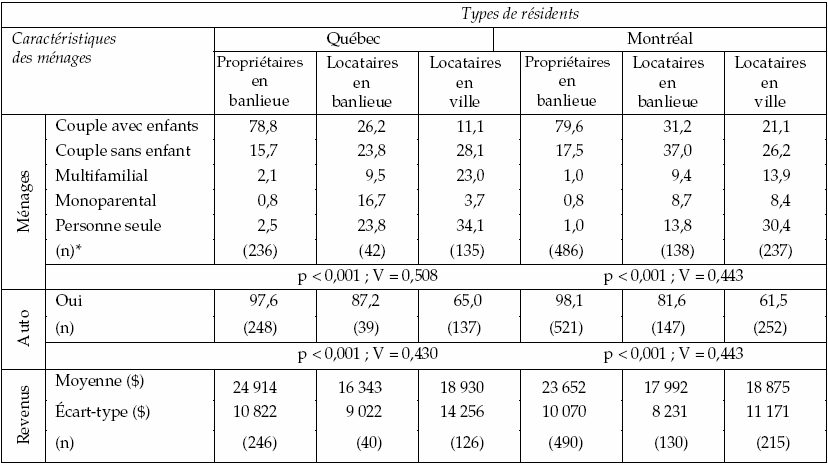

Tableau 2

Pour chaque catégorie de résidents, répartition des ménages selon le type de ménage (en %), le fait de posséder au moins une automobile (en %) et la moyenne des revenus (en $)

* n : nombre total de répondants dans cette catégorie de résidents (ex. : 78,8 % des propriétaires de la banlieue de Québec vivent dans des ménages de couple avec enfant).

Calculs des auteures.

Si les propriétaires, sans surprise, vivent essentiellement dans des résidences unifamiliales, chez les locataires de banlieue, 71 % des ménages vivent dans un petit bloc et 20 % dans un plex, alors que les locataires de ville vivent à 44 % dans des tours, 45 % dans des petits blocs (walk-up) et seulement 7 % dans des plex.

L’échantillon de locataires citadins apparaît beaucoup plus hétérogène que celui des banlieusards, même locataires, et montre une échelle plus grande de statuts socioéconomiques (échelle de revenus plus grande, types de logements variés, cohortes d’âge plus éclatées). En moyenne, les locataires de banlieue semblent toutefois avoir le niveau de vie le moins élevé et les propriétaires de banlieue, le plus élevé. Nous verrons que ces niveaux de vie n’influencent pas tellement les représentations des avantages et inconvénients de la résidence banlieusarde ou citadine, ce qui laisse entrevoir la préférence assez généralisée d’un modèle résidentiel chez ceux qui s’établissaient dans de nouveaux espaces il y a trois décennies. Nous discuterons plus loin de ce que nous apprend cette préférence quant à la structuration de l’espace social dans les grandes agglomérations. Nous verrons de plus que les niveaux de vie, ou le type de milieu résidentiel expérimenté, influencent davantage la satisfaction et les aspirations résidentielles que la définition d’un lieu de résidence idéal. Les aspirations se rejoignent entre les catégories de résidents, mais pas autant que l’aurait laissé entendre la préférence presque unanime pour la propriété en banlieue.

Le choix d’un mode de vie

Les personnes interrogées en 1978 devaient attribuer un score sur 100 (comme une note académique) à divers aspects de la vie résidentielle, ce qui a permis d’établir une échelle de préférences (graphique 1). Propriétaires et locataires, au centre et dans la banlieue partagent globalement une même échelle : les aspects liés à la vie individuelle ou familiale sont préférés aux aspects liés à la situation géographique ou à la vie publique. En effet, la grande majorité des répondants privilégient l’intimité et l’intérieur du logement, de même que le coût du logement et la qualité de l’environnement immédiat. L’aspect qui reçoit le moins bon score est la familiarité avec les voisins. Le « genre de monde dans le quartier » revêt plus d’importance aux yeux des répondants, comme s’il s’agissait d’un élément de l’environnement plutôt que de gens avec qui ils comptaient interagir.

Graphique 1

L’échelle des priorités résidentielles par type de résidents, Montréal et Québec confondus (note moyenne sur 100 pour chaque aspect de la vie résidentielle)

Calculs des auteures.

Alors qu’en moyenne, les propriétaires en banlieue accordent à peu près la même importance au « genre de monde dans le quartier », au statut résidentiel et à la distance aux commerces et services, il y a plus de nuances chez les locataires. La distance aux commerces et services s’avère beaucoup plus importante pour eux que le « genre de monde dans le quartier » ; cette variation s’explique toutefois en partie par le fait de posséder ou non une automobile[8]. Elle s’explique aussi par la variation dans le revenu : plus le revenu augmente, moins la distance aux commerces et services est importante, probablement parce que la part du budget accordée aux déplacements est inférieure chez ceux qui ont plus de moyens financiers[9]. La distance au centre-ville est moins importante pour les locataires de banlieue que pour les deux autres catégories de résidents, peu importe s’ils possèdent une automobile[10]. Ils recherchent la proximité des commerces et services sans se soucier autant que les deux autres groupes de la proximité du centre-ville, probablement parce qu’ils résident près des centres commerciaux de banlieue.

Même si la note moyenne accordée à la familiarité avec les voisins est toujours la plus basse, pour les locataires de la ville comme de la banlieue, elle est de beaucoup inférieure à celle que lui accordent les propriétaires. Alors que chez les locataires, ceux qui accordent le plus d’importance, en moyenne, à la familiarité avec les voisins sont ceux qui ont des enfants, nous n’observons pas une grande différence chez les propriétaires selon le fait d’avoir des enfants[11], ce qui s’explique peut-être par le fait qu’ils s’installent pour plus longtemps que les locataires et qu’en conséquence, il devient plus important pour eux de connaître le voisinage en général et pas seulement les amis de leurs enfants, le cas échéant.

Au-delà des différences entre les priorités explicables par les ressources financières dont disposent les ménages de chaque type de résident, la grande quête d’intimité et d’isolement témoigne d’un besoin très clair de disposer d’un chez-soi pour retrouver les siens et se réfugier occasionnellement de la densité des échanges publics. L’héritage des années 1950 et 1960 se maintient dans les années 1970. D’autres aspects résidentiels prennent de l’importance : les locataires habitant en ville désirent parcourir de moins grandes distances pour leurs activités diverses, ce qui laisse deviner un certain goût pour une vie où la sphère publique prend plus de place.

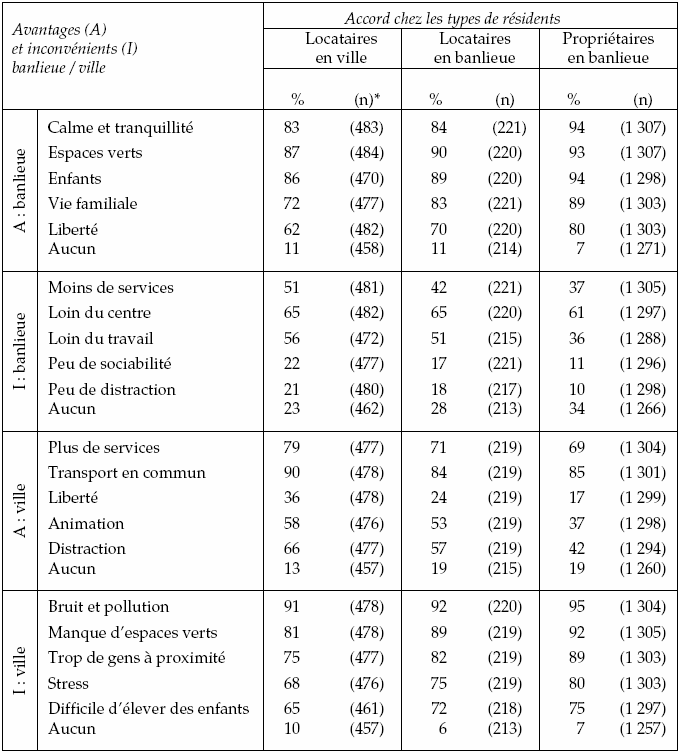

Représentations de divers lieux de vie

La vie en banlieue, dans sa propre maison, demeure l’idéal auquel aspirent la plupart des répondants. Quand ils se sont fait interroger sur les avantages ou inconvénients reliés à la ville et à la banlieue, ils ont largement et unanimement reconnu les qualités de la banlieue et de la propriété (tableaux 3 et 4) : « le modèle d’habitation est d’être propriétaire d’une maison unifamiliale en banlieue » (Fortin, 1982, p. 39). Bien sûr, le lieu de vie module légèrement les avis des répondants, qui tendent à reconnaître les avantages de leur propre situation résidentielle. Mais les locataires sont plus critiques de leur situation, particulièrement ceux qui habitent en banlieue.

Tous les répondants s’accordent sur le fait que la banlieue permet une meilleure vie familiale, sur son calme, sa tranquillité et sa verdure. Non seulement tous lui trouvent des qualités, mais ils ne lui attribuent que très peu d’inconvénients : elle ne serait pas loin des services, et chez les propriétaires, pas loin non plus du travail. Les représentations reflètent donc dès 1978 la polynucléarité de l’agglomération urbaine. En ce qui concerne le centre, même ceux qui l’habitent y trouvent un grand nombre de désavantages et les trois quarts au moins de ceux-ci décrient le trop grand nombre de gens à proximité, le bruit, la pollution et le manque d’espaces verts. On préfère alors un lieu reconnu pour l’intimité et l’isolement qu’il procure, à un autre qui permet moins de rencontrer ces priorités et qui en plus fait subir beaucoup de désagréments reliés à la vie urbaine.

À la lumière de ces résultats, nous nous interrogeons sur ce qui incite malgré tout certains résidents à demeurer en ville. Ce ne sont pas que des contraintes financières, certains résidents de nouveaux espaces résidentiels urbains étant parmi les répondants les plus fortunés, comme nous l’avons fait remarquer. Le fait qu’ils vivent plus souvent seuls, et, surtout, qu’ils aient un certain attachement au centre, comme nous le verrons plus loin, entre certainement en jeu.

Tableau 3

Pourcentage des répondants en accord avec les avantages et les désavantages proposés de la vie en banlieue et de la vie en ville, selon les types de résidents.

*n : nombre total de répondants dans cette catégorie de résidents (ex. 83 % des 483 locataires en ville accordent cet avantage à la banlieue).

Calculs des auteures.

Tableau 4

Pourcentage des répondants en accord avec les avantages et les désavantages proposés de la vie en propriété et de la vie en location, selon les types de résidents

*n : nombre total de répondants dans cette catégorie de résidents (ex. : 84 % des 474 locataires en ville accordent cet avantage à la propriété).

Calculs des auteures.

La satisfaction résidentielle

À l’unanimité des représentations répond paradoxalement une grande satisfaction résidentielle. Nous aurions pu penser en effet qu’une préférence généralisée pour le modèle propriétaire en banlieue allait rendre la résidence des locataires moins attrayante en comparaison avec l'idéal largement partagé. Or, ce n’est pas le cas. Les répondants étaient majoritairement satisfaits de leur situation résidentielle au moment de l’enquête en 1978. Ils l’étaient toutefois de manière inégale, les locataires en banlieue étant les moins satisfaits (voir tableau 5). Que les propriétaires de banlieue soient les plus satisfaits de leur situation résidentielle est cohérent avec la prédominance de ce modèle d’habitat dans les représentations. Leur satisfaction est de beaucoup supérieure à celle des deux catégories de locataires en ce qui a trait aux quatre aspects en tête de liste des préférences résidentielles pour l’ensemble des répondants, soit l’intimité personnelle et familiale, l’intérieur du logement, la qualité de l’environnement et le coût du logement. Comment ne pas être satisfait d’une situation qui correspond aux standards recherchés ? Les locataires de banlieue sont moins souvent satisfaits des aspects les plus désirés, peut-être d’une part parce qu’ils vivent majoritairement dans des petits blocs. Ils ne connaissent donc pas le même confort que celui des locataires vivant dans les tours à logements ou dans les plex. D’autre part, leur opinion quant aux avantages de la propriété montre qu’ils y aspirent plus que ceux qui habitent en ville[12].

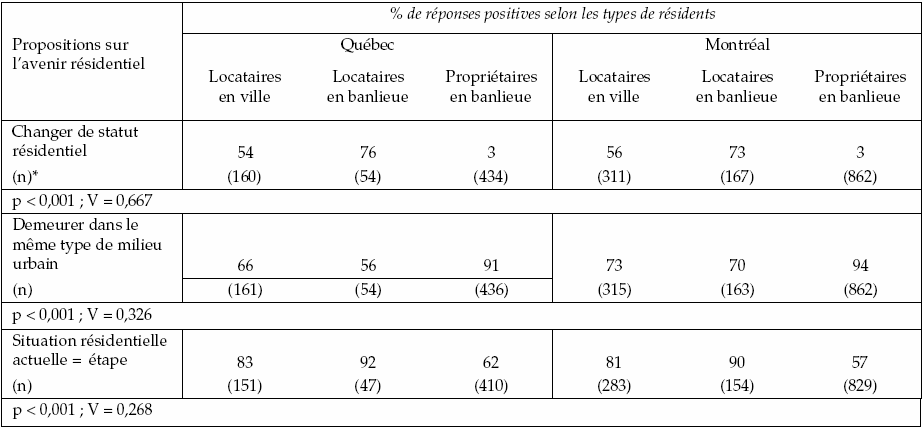

Les aspirations résidentielles

Le mode de vie offert conjointement par la banlieue et par la propriété reçoit la faveur de l’ensemble des répondants, bien que de manière plus prononcée chez les propriétaires de banlieue. Les autres répondants aspirent-ils à ce mode de vie ? Souhaitent-ils devenir propriétaires ? S’établir en banlieue ?

Dans l’ensemble, les répondants ne souhaitent pas changer de milieu. En effet, alors que presque tous les propriétaires désirent à la fois garder ce statut et demeurer en banlieue, la majorité des locataires, surtout en banlieue, voudraient prioritairement devenir propriétaires, et ce, à Montréal comme à Québec (tableau 6), et non changer de milieu (de la ville centre à la banlieue, ou vice-versa). Dans l’ensemble, les répondants de la ville souhaitent demeurer en ville et ceux de la banlieue, en banlieue (de manière moins importante chez ceux de Québec, toutefois). La séparation entre 1) vie privée en banlieue et en propriété et 2) vie publique en ville et en location n’est pas unanime dans les aspirations : elle ne correspond pas nécessairement à ce que veulent les locataires qui habitent en ville pour leur avenir, même s’ils y trouvent beaucoup d’avantages comme nous l’avons vu précédemment.

Tableau 5

Pourcentage de répondants satisfaits de divers aspects de leur situation résidentielle, selon les types de résidents

*n : nombre total de répondants dans cette catégorie de résidents, chaque rangée correspondant à une variable distincte (ex. : 72 % des 487 locataires en ville se disent satisfaits de cet aspect).

Calculs des auteures.

Tableau 6

Pour chaque catégorie, le pourcentage de résidents qui souhaitaient ou prévoyaient ces situations pour leur avenir résidentiel.

*n : nombre total de répondants dans cette catégorie de résidents.

Calculs des auteures.

Il est cependant impossible de connaître exactement le milieu vers lequel les répondants auraient voulu déménager, le cas échéant. Premièrement, nous ne pouvons savoir s’ils percevaient leur milieu comme un secteur de la ville ou de la banlieue[13]. Deuxièmement, les possibilités de déménager vers la campagne ou dans un village ne figuraient pas parmi les choix de réponse[14]. Nous avons quand même examiné le désir de ces répondants de conserver leur localisation dans l’agglomération selon la distance de leur résidence à la ville centre. Dans la discussion qui suit, nous avons distingué les NER de « banlieue proche » de ceux de « banlieue lointaine », ainsi qualifiés selon leur « accessibilité globale », établie à la fois à partir de la distance au centre-ville et au centre commercial (en minutes), de la distance à l’hôpital, au cégep et à l’autoroute (en milles), et enfin à partir de l’accès au transport en commun (Dansereau et Wexler, 1979, p. 40-41)[15]. 85 % des locataires de banlieue vivent dans la banlieue proche. À Montréal, 65 % des propriétaires vivent dans la banlieue éloignée, ce qui est le cas de 79 % des propriétaires interrogés dans la région de Québec.

Si les trois quarts (76,6 %) des résidents des NER ne changeraient pas de statut résidentiel (de locataires à propriétaires ou vice-versa), les plus sûrs de leur choix sont les propriétaires de banlieue (96,6 %). Dans le même sens, 70,9 % des résidents des NER urbains, 81,3 % de ceux des NER de banlieue proche et 93,9 % de ceux des banlieues lointaines ne déménageraient pas de la ville à la banlieue ou vice-versa : plus les gens habitent loin du centre-ville, plus ils sont sûrs de leur choix, même si une large majorité d’entre eux ne veulent pas changer de milieu. Que les propriétaires paraissent les plus satisfaits de leur situation résidentielle au moment de l’enquête n’empêche pas qu’une grande proportion d’entre eux ne la considèrent que comme une étape (environ 60 %) ; la maison n’est pas un patrimoine familial, mais un bien dont on peut se défaire. La vie de banlieue conserve sa position en tête des préférences ; toutefois elle subit la concurrence de la vie en ville et en banlieue proche.

Cette enquête réalisée en 1978 montre que la banlieue comme milieu résidentiel est préférée à la ville à cause de la plus grande intimité qui y serait possible, du calme et de la tranquillité qui lui sont associés. Ces éléments sont également recherchés par les résidents de quartiers centraux et de banlieue. Si donc tous recherchent l’intimité, il n’en reste pas moins que les résidents de la ville centre se sentent attachés à leur milieu dans la mesure où près des trois quarts d’entre eux ne souhaitent pas le quitter. Ils semblent, de plus, apprécier davantage que les locataires de banlieue leur type de résidence, même s’ils recherchent autant l’intimité et qu’ils reconnaissent plus d’avantages à la vie en propriété et en banlieue qu’à leur propre situation. Cela laisse deviner un certain goût pour la quotidienneté dans les espaces publics, même si on ne souhaite pas nécessairement y établir des liens permanents (ce que montre le peu d’intérêt porté à la familiarité avec les voisins). Par ailleurs, le croisement de la satisfaction avec l’avenir résidentiel souhaité montre que l’attachement à un milieu est plus important que celui à une maison en particulier, même chez les propriétaires. Le lieu d’ancrage de la sphère privée est alors mobile, il est un bien de consommation remplaçable. Qu’en est-il 25 ans plus tard ?

La faveur unanime accordée à la propriété et à la banlieue, dans les années 1970, témoigne clairement du désir de préserver sa vie privée. Les composantes plus « publiques » de l’expérience résidentielle, comme le « genre de monde dans le quartier », l’accessibilité globale au centre, aux commerces et services, la familiarité avec les voisins, étaient beaucoup moins importantes dans l’échelle des préférences. Une catégorie de répondants, les locataires en ville, appréciait toutefois suffisamment les avantages que son mode de vie lui procurait pour prévoir le conserver. En parallèle de la recherche d’intimité, la localisation dans l’espace avait de l’importance.

Des enquêtes plus récentes parues en juin 2000 (La Presse)[16] et en 2002 (Fortin, Després et Vachon, 2002) ont également examiné les représentations de la ville et de la banlieue et les aspirations résidentielles. L’enquête La banlieue revisitée (Fortin, Després et Vachon, 2002) ne portait que sur les résidents des banlieues construites dans les années 1950 et 1960 ; ceux-ci continuent de privilégier l’intimité, le calme et la verdure, qu’ils associent à la banlieue ; ils sont dans l’ensemble apparus fortement attachés à leur quartier, plus qu’à leur maison. Les questions posées par SOM aux résidents de la ville de Montréal (anciennes limites), et des banlieues (sur l’Île ou hors de l’Île) portaient sur leurs valeurs, et celles-ci sont très semblables chez ceux qui habitent dans la ville de Montréal, dans une banlieue située sur l’Île ou hors de l’Île : tous accordent beaucoup d’importance à la famille et à la tranquillité. Cela dit, des différences dans les aspirations résidentielles existent entre les groupes. Dans des circonstances idéales (« Imaginez que vous n’ayez aucune contrainte financière ou autre, où préféreriez-vous vivre ? »), la moitié des Montréalais sondés referait en 2000 le même choix résidentiel et le quart irait à la campagne ; 40 % des résidents des banlieues sur l’Île y demeureraient, alors que 16 % opteraient pour un quartier central (certains se sont peut-être établis en banlieue par défaut, pour des raisons financières) et 3 sur 10 s’établiraient à la campagne. De leur côté les banlieusards vivant hors de l’Île, pour la moitié, ne chercheraient pas à s’en rapprocher mais bien à s’en éloigner et aimeraient vivre à la campagne ; 4 sur 10 resteraient sur place et un peu moins de 10 % iraient sur l’Île de Montréal, au centre ou en banlieue. Ces résultats montrent qu’en 2000, les résidents de l’agglomération de Montréal partagent globalement les mêmes valeurs mais pas les mêmes aspirations résidentielles. Très peu de banlieusards sont attirés par le centre et très peu de résidents du centre le sont par la banlieue. S’ils déménageaient, plusieurs banlieusards préféreraient s’éloigner de la ville centre et même de l’Île de Montréal plutôt que de s’en rapprocher. Plus ils habitent loin du centre, plus ils souhaitent s’en éloigner et aller vers la campagne.

La préférence pour la vie à la campagne chez plusieurs des répondants du sondage SOM est certainement à mettre en lien avec le fait que plusieurs banlieusards en sont originaires (et à ce titre ne sont pas candidats au « retour » en ville). Cependant, elle témoigne aussi de la poursuite de la recherche de l’intimité par la mobilité qui a présidé au développement des banlieues. Désormais, les moyens de communication et de transport permettent de rechercher de plus en plus loin l’intimité et la tranquillité tout en bénéficiant de l’accessibilité des services.

En 1978 comme en 2000, les représentations de l’espace urbain et suburbain sont relativement unanimes et ne varient que peu selon le lieu de résidence. Pourquoi dans ce cas s’établir dans un endroit plutôt qu’un autre ? Pour des raisons financières parfois, mais aussi pour des contraintes de temps, selon des habitus résidentiels, l’occupation quotidienne ou la période dans le cycle de vie.

Les agglomérations continuent de se diversifier pendant que la polynucléarité s’accentue. Un grand nombre de personnes semblent fortement attachées à l’espace où elles vivent : peu de résidents urbains actuels, tout comme ceux de 1978[17], semblent être des banlieusards potentiels et vice-versa. La résidence est peut-être directement reliée au monde via Internet, les journaux, les chaînes d’information continue, mais l’espace urbain joue encore un rôle de médiation entre le chez-soi et la sphère publique. Il continue d’être fréquenté et apprécié dans ses formes diverses : l’espace social ne semble pas s’être affranchi de la géographie. Le nombre considérable de personnes attirées par la campagne peut être interprété comme un reflet de la possibilité de maintenir des relations significatives à distance. La facilité dans les déplacements peut mener à une distanciation accrue entre la résidence lieu d’intimité et la ville lieu de rencontres, d’échanges et de consommation. Les personnes interrogées en 1978 souhaitaient à la fois un lieu intime et la proximité des services. En 2000, la proximité géographique n’est plus une condition nécessaire à l’accessibilité des services.

Des jalons ont été posés dans l’analyse des différents modèles de mobilité, de déplacement (Daris, 2002) et de localisation des réseaux sociaux dans l’agglomération (Ramadier, 2002) : dans un même milieu résidentiel, le rapport aux pôles de services et la constitution d’un réseau social varient selon l’occupation quotidienne, la période dans le cycle de vie et l’autonomie dans les déplacements. Aussi, entre les résidents d’un même quartier, l’ampleur du milieu géographique d’appartenance varie-t-il (de la maison à l’agglomération dans son ensemble en passant par le quartier et la municipalité). Au-delà de l’étude des aspirations et des représentations, ces constatations aident à comprendre la variété des articulations actuelles entre sphères privée et publique. Chez les personnes moins mobiles, femmes au foyer ou personnes retraitées par exemple, ou chez celles qui ont un horaire de travail régulier et qui effectuent peu de déplacements mais pour plusieurs heures, la distinction entre sphère privée et sphère publique est plus claire car elle est mieux séparée géographiquement et dans l’organisation du temps. L’intimité y est mieux délimitée et occupe beaucoup de place. Chez ceux qui sont les plus mobiles et qui ont un horaire de déplacements moins stable, l’attachement au mode de vie est plus fort que l’attachement au quartier et fait intervenir des sphères d’intérêt dispersées dans la ville, selon l’expression de Daris. Soit la sphère d’intimité y occupe moins de place relativement à l’ensemble des autres sphères, de travail, de loisir et de consommation, soit elle y est moins délimitée car elle enjambe plusieurs lieux. Ces résultats montrent que l’articulation entre sphère privée et sphère publique, dans un même milieu, ne suit pas un modèle rigide et qu’elle n’est pas qu’une question de préférences résidentielles : avec une mobilité forte et souple à la fois, l’intimité n’est plus nécessairement le domaine exclusif de la résidence. L’investissement personnel de l’espace urbain et la création de réseaux sociaux à l’extérieur de sa maison ou de son quartier peut amener une dispersion spatiale des sorties de la sphère publique, vers plusieurs lieux d’intimité.

Parties annexes

Remerciements

La présente étude s’inscrit dans les travaux du Groupe interdisciplinaire de recherche sur la banlieue (GIRBa). Mélanie Bédard remercie le Fonds FCAR (maintenant FQRSC), qui contribue au financement de ses études.

Notes biographiques

Mélanie Bédard

Mélanie Bédard a participé aux travaux du Groupe interdisciplinaire de recherche sur la banlieue (GIRBa). Elle est étudiante au doctorat au Département de sociologie de l’Université Laval. Sa thèse porte sur l’évolution des idéaux dans les discours politiques sur l’éducation et dans les programmes scolaires, pour l’enseignement primaire et secondaire, en France et au Québec, de 1875 à la décennie 1960.

Andrée Fortin

Andrée Fortin est professeure au Département de sociologie de l'Université Laval. Ses travaux portent essentiellement sur les liens entre la culture, l'espace et l'identité dans la postmodernité. Parmi ses ouvrages : Passage de la modernité (PUL, 1993) ; Nouveaux territoires de l'art (Nota bene, 2000) ; avec Carole Després et Geneviève Vachon, elle a dirigé l'ouvrage collectif La banlieue revisitée (Nota bene, 2002).

Notes

-

[1]

Nous remercions les membres de cette équipe, notamment Gérard Divay, Michel Beaudry, Francine Dansereau et Jaël Mongeau, de nous avoir généreusement permis l’accès à la base de données.

-

[2]

Selon le Rapport de la Commission d’enquête sur le logement de la cité de Québec, en 1960, « 45 % de la population entière de la cité » vivait dans des « zones d’habitat inadéquat », ce qui représentait 41 % de tout le territoire de Québec. Une zone était jugée par les commissaires comme impropre à l’habitation « soit à cause de sa fonction, soit à cause des caractéristiques physiques du milieu, soit à cause de l’état des logements » (Commission d’enquête sur le logement de la cité de Québec, 1961, p. 3-4).

-

[3]

Un premier questionnaire s’adressait au ménage et un second, individuel, s’adressait spécifiquement aux hommes ou aux femmes. Les deux membres du couple interrogé, s’il y avait lieu, étaient invités à remplir un questionnaire.

-

[4]

Les chercheurs de l’INRS considéraient pour leur part comme « urbains » des NER situés dans les municipalités de Québec et de Montréal (frontières de 1978) et tous les autres comme des NER « de banlieue ».

-

[5]

À partir de l’accessibilité au transport en commun et de la distance-temps en automobile au centre-ville, au centre commercial, à l’autoroute, au centre hospitalier et au cégep, Francine Dansereau et Martin Wexler répartissent les NER en cinq groupes selon leur accessibilité globale à l’agglomération :

« Le groupe 1 est formé des NER qui jouissaient de l’accessibilité la plus forte pour toutes les dimensions, sauf deux : la moyenne du groupe le place en deuxième rang pour la proximité du centre commercial, et au cinquième rang pour la proximité d’une autoroute. Bref, il s’agit des NER les plus “centraux”, où l’on a un accès facile à tout, par le transport privé ou par le transport commun. » (1989, p. 39)

« Le groupe 2 a tendance à suivre le groupe 1 pour la plupart des dimensions de l’accessibilité. Comme le groupe 1, le groupe 2 est formé de NER qui ont un caractère davantage “central” ou “urbain” que les autres. » (Dansereau et Wexler, 1989, p. 41)

-

[6]

Dans la discussion, nous ne distinguons pas les répondants de Québec et de Montréal. Ils ont un profil assez semblable en ce qui concerne le revenu, les types de ménages, la répartition entre les groupes d’âge et la possession d’une automobile (voir tableaux 1 et 2). Aussi il n’y avait pas de différences statistiquement significatives dans leurs représentations, leurs aspirations et leurs satisfactions.

-

[7]

Le premier NER avait une forte proportion de cadres supérieurs et le deuxième avait une population professionnelle plutôt mixte. Presque exclusivement des personnes âgées vivaient dans le NER de Montréal-Nord (âge moyen de 71 ans).

-

[8]

Cet aspect demeure toutefois plus important pour les locataires de la ville que pour les locataires et les propriétaires de la banlieue, même quand on ne compare ensemble que ceux qui ont une automobile (note moyenne de 65 % chez les locataires de la ville, de 61 % chez ceux de la banlieue et de 59 % chez les propriétaires).

-

[9]

Chez les propriétaires de banlieue, la note moyenne accordée à cet aspect passe de 66 % chez ceux qui ont un revenu du ménage de moins de 15 000 $ à 58 % chez ceux dont le revenu du ménage est supérieur à 35 000 $ ; chez les locataires, elle passe de 69 % chez ceux qui ont un revenu du ménage inférieur à 15 000 $ à 63 % chez ceux qui gagnent plus de 35 000 $ ; chez les locataires de banlieue, la note moyenne passe de 65% chez ceux qui gagnent un revenu inférieur à 15 000 $ à 59 % chez ceux qui gagnent entre 25 000 $ et 34 999 $. Dans cette catégorie de résidents, les 6 dont le revenu du ménage est de 35 000 $ ou plus accordent une note moyenne de 72 %.

-

[10]

La note moyenne sur 100 accordée par les locataires de banlieue à cet aspect de leur vie résidentielle est de 43 % pour ceux qui n’ont aucune automobile et de 44 % pour ceux qui en ont au moins une dans le ménage. En comparaison, chez les locataires de la ville elle est de 60 % pour ceux qui n’ont pas d’automobile et de 56 % pour ceux qui en ont au moins une ; chez les propriétaires de banlieue elle est de 60 % pour ceux qui n’ont pas d’automobile et de 48 % pour ceux qui en ont au moins une.

-

[11]

La note moyenne accordée à la familiarité avec les voisins chez ceux qui n’ont pas d’enfants est de 26 % chez les locataires de la ville, de 29 % chez les locataires de la banlieue et de 45 % chez les propriétaires de banlieue. Chez ceux qui ont des enfants, la note moyenne passe à 42 % chez les locataires de la ville, à 35 % chez les locataires de banlieue et à 47 % chez les propriétaires de banlieue.

-

[12]

Dans chaque catégorie de locataires, la satisfaction quant à l’intimité que procurent le logement et la qualité de son intérieur ne varie pas de façon statistiquement significative selon le coût du logement, pourtant un indicateur de la qualité du logement.

-

[13]

Probablement que les critères de distinction entre la ville et la banlieue allaient de soi pour ceux qui ont mené l’enquête car nous ne les avons trouvés nulle part. Nous ne savons pas non plus dans quelle mesure les intervieweurs étaient formés pour éclairer des répondants qui se seraient interrogés sur le type de milieu résidentiel dans lequel ils vivaient.

-

[14]

La question était : « est-ce que vous préféreriez changer de lieu de résidence, i.e. aller vivre en banlieue si vous êtes dans la ville centrale ou l’inverse, soit aller vivre dans la ville centrale si vous êtes de la banlieue ? »

-

[15]

Les critères définissant les NER « urbains » présentés plus tôt dans le texte s’appliquent toujours. Toujours à partir de la typologie de Dansereau et Wexler (1979, p. 40-41), les banlieues « proches » avaient un score d’accessibilité globale de 2 ou 3, les banlieues lointaines un score de 4, 5 ou 6 (1 étant la plus forte accessibilité et 6 étant la plus faible). Les données n’apparaissent pas dans cet article.

-

[16]

Sondage réalisé par la maison SOM et dont les résultats ont été publiés dans La Presse du 10 au 12 juin 2000. Nous remercions André Pratte de nous avoir permis l’accès au fichier de données.

-

[17]

Comme nous l’avons vu, paradoxalement, la grande majorité des résidents urbains de l’enquête de 1978 ne prévoyaient pas changer de milieu résidentiel, même si, d’après leurs représentations des avantages et désavantages de la ville et de la banlieue, ils semblaient préférer cette dernière comme endroit pour vivre.

Bibliographie

- Ascher, François, 2001 Les nouveaux principes de l’urbanisme. La fin des villes n’est pas à l’ordre du jour, La Tour d’Aigues, Éditions de l’Aube. (Intervention.)

- Beaudry, Michel, Gérard Divay et Geneviève Turcotte, 1983 L’expérience résidentielle : le tamisage social des conditions d’habitat, Montréal, INRS-Urbanisation. (Rapport de recherche non publié.)

- Brais, Nicole, et Nik Luka, 2002 « De la ville à la banlieue, de la banlieue à la ville », dans : Andrée Fortin, Carole Després et Geneviève Vachon (dirs), La banlieue revisitée, Québec, Nota bene, 151-180.

- Breton, Philippe, 2000 Le culte de l’Internet. Une menace pour le lien social ?, Paris, La Découverte.

- Castells, Manuel, 2001 La société en réseaux. L’ère de l’information, nouvelle édition, Paris, Fayard.

- Collin, Jean-Pierre, et Claire Poitras, 2002 « La fabrication d’un espace suburbain : la Rive-Sud de Montréal », Recherches sociographiques, XLIII, 2 : 275-310.

- Commission d’enquête sur le logement de la cité de Québec, 1961 Le logement à Québec, tome 1 : Recommandations, Québec. (Commission Martin.)

- Dansereau, Francine, et Gérald Fortin, 1979 Les NER de Montréal et de Québec : traits généraux de l’univers et de l’échantillon, Montréal, INRS-Urbanisation. (Études et documents, 15.)

- Dansereau, Francine et Martin Wexler, 1989 Nouveaux espaces résidentiels : types d’espaces et indicateurs de qualité, Montréal, INRS-Urbanisation. (Rapports de recherche, hors-série.)

- Daris, Alexandra, 2002 « Mobilité et vie sociale : entre le quartier et l’ailleurs », dans : Andrée Fortin, Carole Després et Geneviève Vachon (dirs), La banlieue revisitée, Québec, Nota bene, 181-211.

- Després, Carole et Sébastien Lord, 2002 « Vieillir en banlieue », dans : Andrée Fortin, Carole Després et Geneviève Vachon (dirs), La banlieue revisitée, Québec, Nota bene, 233-256.

- Divay, Gérard, 1981 « Les nouveaux espaces résidentiels de Québec : produit, producteurs, système de production », Recherches sociographiques, XXII, 2 : 205-236.

- Divay, Gérard, et Marcel Gaudreau, 1984 La formation des espaces résidentiels : le système de production de l’habitat urbain dans les années soixante-dix au Québec, Montréal et Sainte-Foy, INRS-Urbanisation et Presses de l’Université du Québec.

- Donzelot, Jacques, Catherine Mével et Anne Wyvekens, 2002 « De la fabrique sociale aux violences urbaines », Esprit, décembre, 13-34.

- Fortin, Andrée, 2002 « La banlieue en trois temps », dans : Andrée Fortin, Carole Després et Geneviève Vachon (dirs), La banlieue revisitée, Québec, Nota bene, 49-72.

- Fortin, Andrée, 1993 « Nouveaux réseaux : les espaces de la sociabilité », Revue internationale d’action communautaire, 29 / 69 : 131-140.

- Fortin, Andrée, Carole Després et Geneviève Vachon (dirs), 2002 La banlieue revisitée, Québec, Nota bene.

- Fortin, Gérald, 1981 « Une ville américaine moyenne, unique en son genre », Recherches sociographiques, XXII, 2 : 187-203.

- Fortin, Gérald, 1982 La publicité sur le logement neuf, Montréal, INRS-Urbanisation.

- Hine, Christine, 2000 Virtual Ethnography, London, Sage.

- Jackson, Kenneth T., 1985 Crabgrass frontier : the Suburbanisation of the United States, New York, Oxford University Press.

- Lagrange, Hugues, 1995 La civilité à l’épreuve : crime et sentiment d’insécurité, Paris, Presses Universitaires de France.

- Lasch, Christopher, 1977 Haven in a heartless world : the family besieged, New York, Basic Books.

- Lewis, Robert, 1999 « Running rings around the city: north American industrial suburbs, 1850-1950 », dans : Richard Harris et Peter J. Larkham (dirs), Changing surburbs: foundation, form and function, London et New York, E & FN SPON et Routledge : 146-167.

- Morin, Dominique, Andrée Fortin et Carole Després, 2000 « À des lieux du stéréotype banlieusard : les banlieues de Québec construites dans les années 1950 et 1960 », Cahiers québécois de démographie, 29, 2 : 335-336.

- Morin, Dominique, 2000 « Les banlieusards et les temps changent », dans : Andrée Fortin, Carole Després et Geneviève Vachon (dirs), La banlieue revisitée, Québec, Nota bene, 49-72.

- Ramadier, Thierry, 2002 « Centralité et banlieue depuis le quartier Duberger », dans : Andrée Fortin, Carole Després et Geneviève Vachon (dirs), La banlieue revisitée, Québec, Nota bene, 213-232.

- Robert, Philippe, 2002 « Une généalogie de l’insécurité contemporaine », Esprit, décembre, 35-58.

- Sennett, Richard, 1979 Les tyrannies de l’intimité, Paris, Seuil. (Traduit de l’américain par Antoine Berman et Rebecca Folkman.)

- Société canadienne d’hypothèques et de logement et Groupe IBI (SCHL), 1993 Déplacements urbains et développement durable : l’expérience canadienne, Ottawa, Société canadienne d’hypothèques et de logement, Environnement Canada.

Liste des figures

Carte 1

Localisation des « NER » dans l’agglomération de Montréal, 1976

Carte 2

Localisation des « NER » dans l’agglomération de Québec, 1978

Graphique 1

L’échelle des priorités résidentielles par type de résidents, Montréal et Québec confondus (note moyenne sur 100 pour chaque aspect de la vie résidentielle)

Liste des tableaux

Tableau 1

Répartition des répondants de chacune des catégories (en %) selon leur âge1

1 Les totaux des rangées, des colonnes dans le tableau 2 ne sont pas tous égaux à 100 à cause d’effet d’arrondissements des pourcentages dans chaque case.

* n : nombre total de répondants dans cette catégorie de résidents (ex. : 7,3 % des 463 propriétaires en banlieue ont entre 18 et 25 ans)..

Calculs des auteures.

Tableau 2

Pour chaque catégorie de résidents, répartition des ménages selon le type de ménage (en %), le fait de posséder au moins une automobile (en %) et la moyenne des revenus (en $)

Tableau 3

Pourcentage des répondants en accord avec les avantages et les désavantages proposés de la vie en banlieue et de la vie en ville, selon les types de résidents.

Tableau 4

Pourcentage des répondants en accord avec les avantages et les désavantages proposés de la vie en propriété et de la vie en location, selon les types de résidents

Tableau 5

Pourcentage de répondants satisfaits de divers aspects de leur situation résidentielle, selon les types de résidents

*n : nombre total de répondants dans cette catégorie de résidents, chaque rangée correspondant à une variable distincte (ex. : 72 % des 487 locataires en ville se disent satisfaits de cet aspect).

Calculs des auteures.

Tableau 6

Pour chaque catégorie, le pourcentage de résidents qui souhaitaient ou prévoyaient ces situations pour leur avenir résidentiel.