Résumés

Résumé

Une étude sur les conseils régionaux de développement permet d’analyser le capital social prévalant dans les régions du Québec. Défini comme la capacité et la volonté de coopérer inhérentes à un tissu social et englobant ainsi tout autant l’aspect institutionnel que l’aspect individuel, le capital social varie passablement d’intensité d’une région à l’autre. Cette intensité dépend bien sûr du parcours historique propre à chaque région, mais trois conditions peuvent faciliter l’éclosion du capital social ou lui nuire : une appartenance commune, la qualité de la participation des différentes couches sociales à la vie régionale et l’étendue et la force de la domination exercée sur la population.

Abstract

A study of regional development councils makes it possible to analyse the social capital prevalent in the regions of Québec. Defined as the capacity and the will to cooperate that occur within a social fabric, thus encompassing both the institutional and the individual aspects, social capital is seen to vary considerably from one region to another. This intensity of course depends on the historical course specific to each region, but it appears that three conditions may either facilitate or hamper the burgeoning of social capital: a common sense of belonging, the quality of the participation of the different social strata in regional life and the scope and strength of the dominance exercised over the population.

Corps de l’article

Que leurs études portent sur les facteurs pouvant faciliter le développement économique ou sur les conditions d’une bonne performance institutionnelle, de nombreux chercheurs ont au cours des dernières années redécouvert l’importance de la qualité du tissu social. De façon plus précise, et à la suite de certaines recherches dont celle de Robert Putnam (1993) sur les gouvernements régionaux italiens, la notion de capital social s’est graduellement imposée. Une étude sur les conseils régionaux de développement (CRD)[1] m’a permis de formuler certains constats sur le capital social dans les régions du Québec, que le présent texte expose.

Utilisant le travail de Putnam comme modèle ou étai, ma recherche avait pour objectif de mesurer et de comparer les performances des conseils régionaux de développement au cours des années 1992-1997, puis de cerner les facteurs expliquant les différences. Rappelons qu’en 1992, dans le cadre d’une importante réforme en matière de développement régional dite réforme Picotte, du nom du ministre responsable du développement régional sous le gouvernement libéral de l’époque, les CRD ont été institués comme instances représentatives ayant vocation de coordination et de programmation du développement et devant assumer cette responsabilité en partenariat avec le gouvernement. Les conseils régionaux sont composés, de façon statutaire, de représentants des trois groupes suivants : les élus municipaux sur le territoire de chaque région (un tiers des membres au minimum) ; les agents de développement socioéconomique ; les organismes dispensateurs de services publics sur le territoire. Tous les députés de l’Assemblée nationale sont membres d’office du conseil régional de leur région et peuvent y être représentés par une ou un suppléant. Les conseils sont dotés d’un comité exécutif dont la composition est laissée à la discrétion de chaque région et disposent en propre d’un budget annuel de fonctionnement.

La réforme de 1992 confie aux conseils régionaux les fonctions suivantes : assurer la concertation des intervenants ; donner des avis au gouvernement ; définir une stratégie de développement et réaliser sur cette base une entente cadre avec le gouvernement ; conclure des ententes spécifiques avec des ministères ou des organismes gouvernementaux ; assurer la coordination et le suivi d’actions et de programmes de développement sur leur territoire ; gérer, en concertation avec le ministre délégué aux Affaires régionales, un fonds régional de développement attribué par le gouvernement à chaque région. La capacité d’action et l’autonomie des conseils régionaux se trouvent ainsi considérablement accrues, comparativement aux anciens conseils économiques régionaux dont le rôle n’était que consultatif : les nouveaux conseils régionaux définissent la stratégie de développement pour leur région respective et négocient sur cette base des ententes avec l’appareil gouvernemental.

Dans le cadre de cette recherche sur les Conseils régionaux de développement, les informations de nature générale et les données d’ordre quantitatif ont été recueillies pour la plus grande part auprès du Secrétariat au développement des régions, mais également auprès de certains ministères et organismes engagés dans des ententes particulières avec des conseils régionaux. Les données d’ordre qualitatif proviennent d’entrevues, de questionnaires et d’observation participante. Des entretiens semi-structurés ont été menés avec les délégués au développement régional et les directeurs généraux des conseils régionaux. Trente entretiens, d’une durée moyenne de deux heures, ont été réalisés entre juin 1997 et février 1998. Ils portaient sur l’action du conseil régional (son efficacité), son fonctionnement (son efficience et sa dynamique interne) et sur les principales caractéristiques de la région.

Sur la base d’une première analyse des entrevues, un questionnaire a été élaboré puis acheminé à tous les membres des conseils d’administration des conseils régionaux. En janvier 1998, 770 questionnaires ont été envoyés et de ce nombre 384 ont été retournés avant le 31 mars 1998, ce qui représente un taux de réponse de 49,87 %. Le taux varie selon les régions de 28,26 % à 74,51 %. À toutes ces données se sont ajoutées des informations recueillies lors de rencontres tenues avec différents groupes d’acteurs régionaux, lesquelles ont permis non seulement de recueillir les réactions à l’analyse, mais de pratiquer en quelque sorte une observation participante.

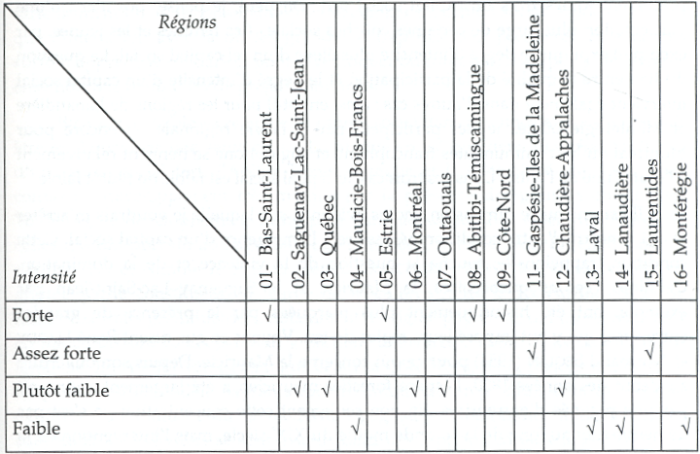

L’évaluation de la performance des CRD a été effectuée en fonction de 18 indicateurs regroupés sous 6 dimensions touchant les différents mandats des conseils – mise en place du conseil régional ; élaboration d’un plan stratégique régional ; négociation d’ententes spécifiques avec des ministères ou des organismes gouvernementaux ; gestion d’un fonds de développement régional ; concertation régionale – ainsi que leur fonctionnement interne. Les résultats ont été agrégés en un indice unique de performance et celle-ci va, selon les régions, de tout juste passable à bonne. Afin de cerner les causes explicatives des différences de performance, les sept hypothèses suivantes, proposées par les théories sociologiques, ont été mises à l’épreuve : le niveau de développement socioéconomique, la situation démographique, le niveau de scolarisation, la distribution de la population, la cohésion sociale et idéologique, les caractéristiques du CRD (composition des instances, stabilité du personnel et ancienneté) et le capital social. Seule la dernière hypothèse a été confirmée, le capital social expliquant près de 58 % de la variation de la performance. Le tableau 1 qui suit et sur lequel je reviendrai plus loin, présente la relation entre le capital social et la performance institutionnelle. Les régions y ont été regroupées en quatre groupes sur la base de l’écart entre le meilleur et le moins bon score. Précisons que la recherche n’a porté que sur 15 des 16 régions administratives existantes entre 1992 et 1997. La région Nord-du-Québec a été délaissée à cause de certaines particularités qui la rendent incomparable : une toute petite population dispersée sur un immense territoire, des institutions distinctes, un conseil régional composé de trois structures relativement autonomes et qui a par conséquent un fonctionnement très singulier, etc.

À l’instar de Putnam, j’ai donc confirmé l’effet central du capital social. Cette confirmation est toutefois moins éclatante que celle qu’il en a donnée : tout comme les différences entre les performances des CRD sont beaucoup moins marquées que celles qui prévalaient entre les gouvernements régionaux italiens, ainsi en est-il en matière de capital social à l’égard duquel les disparités sont moins prononcées au Québec qu’elles ne l’étaient en Italie. Mais avant d’en venir à mes résultats empiriques concernant le capital social régional, il me faut dans un premier temps introduire succinctement le cadre conceptuel qui a été le mien.

Tableau 1

Performance, capital social et sentiment d’appartenance

1. Quelques éléments théoriques concernant le capital social

Sans chercher à reconstituer ici la genèse de la notion de capital social, rappelons simplement que James S. Coleman a sans doute été un des premiers à tenter de lui donner corps, la définissant comme une ressource, un capital de confiance et de loyauté inscrit dans les relations sociales et offert aux acteurs. Selon Coleman (1990 et 1988), cette notion aurait été introduite pour la première fois par Glenn Loury, en 1977. Dans un travail récent réalisé pour les Réseaux canadiens de recherche en politiques publiques, Jane Jenson (1998) souligne que les définitions du capital social varient considérablement d’un auteur à l’autre. Elle distingue trois conceptions ayant actuellement cours chez les chercheurs canadiens. Selon la première, le capital social représente les particularités qui assurent à un espace social l’existence d’un lien social fort : infrastructure, sécurité, services à la communauté, événements culturels, sociabilité, etc. Depuis la société civile dans son ensemble jusqu’à la ville ou le quartier, tout espace entre les citoyens et l’État est à cet égard bien ou mal pourvu et on peut évidemment investir dans son capital social. La deuxième conception comprend le capital social comme la source de la cohésion sociale et met l’accent sur les mesures institutionnelles, tel le filet de sécurité sociale, qui peuvent favoriser l’appartenance, l’insertion, la participation, la reconnaissance et le partage des valeurs. La troisième conception, qui repose essentiellement sur l’apport de Putnam, insiste sur l’interconnexion des individus et définit le capital social comme la confiance et les normes de réciprocité ainsi que les réseaux qui contribuent à les créer. Seule à porter directement sur le lien social et cohérente en cela avec celle proposée par Coleman, cette troisième conception m’est apparue la plus fructueuse. Aussi vais-je rappeler ici brièvement la façon dont Putnam aborde la notion de capital social.

Suivant la tradition inaugurée par des auteurs tels Hume et Hobbes et reprise par la théorie des jeux, Putnam (1993) soulève tout d’abord la question de l’action collective et du dilemme qu’elle pose : comment être sûr que l’autre tiendra sa parole et ne fera pas défection ? Il rejette la solution formulée par Hobbes, la délégation de l’autorité à un tiers, garant de la bonne exécution des contrats, puisque rien n’assure que le tiers à qui aura été confié le pouvoir ne fera pas lui-même défection. Il s’attarde par la suite au point de vue institutionnaliste qui a mis en évidence le rôle des institutions formelles (les règles du jeu) dans la régulation des transactions et la limitation des comportements opportunistes. Cela l’amène à poser la question qu’il qualifie lui-même de cruciale : comment et pourquoi des institutions formelles qui aident à surmonter les problèmes de l’action collective émergent-elles ? Insistant sur le fait que la capacité de dénouer le dilemme de l’action collective dépend du contexte social dans lequel se déroule toute transaction particulière (the broader social context within which any particular game is played), il élabore sa réponse autour des notions de confiance et de capital social. Dans un contexte de proximité, affirme-t-il, les relations reposent fondamentalement sur la confiance personnelle. Mais, pour des raisons évidentes, celle-ci ne saurait suffire dans le contexte plus large d’une société où la confiance doit être sociale. C’est ici qu’intervient la notion de capital social, qui s’incarne dans les deux sources de confiance sociale des sociétés modernes : les normes de réciprocité (particulièrement la réciprocité dite généralisée qui renvoie à une relation continue d’échanges qui ne s’équilibre que sur le long terme) et les réseaux d’engagement civique. Ces deux sources sont étroitement reliées, les réseaux servant en quelque sorte de matrice de réciprocité. C’est pourquoi Putnam décrit le capital social sous la forme de normes de réciprocité et de réseaux d’engagement civique. Soulignons que, dans le coeur de sa recherche empirique, Putnam dépeint le capital social ( ou l’esprit civique comme il le nomme le plus souvent ( comme étant tout à la fois engagement dans la communauté, participation active aux affaires publiques, reconnaissance de l’égalité politique et valorisation de la solidarité, la confiance, la tolérance, la réciprocité et la coopération.

M’inspirant de Putnam, j’ai, dans ma propre étude empirique, défini le capital social comme la capacité et la volonté de coopérer inhérentes à un tissu social. Cette définition m’est apparue appropriée pour les raisons suivantes. D’abord, et du fait qu’elle accorde tout son poids à l’expression même de « capital », elle distingue nettement le capital social des pratiques relationnelles où il est mis en oeuvre et du lien social qui en est en quelque sorte la forme d’apparition. Le capital social peut alors être saisi comme une « valeur » (la capacité et la volonté de coopérer) qui, mise en valeur (dans une pratique relationnelle), crée des liens de coopération et apporte une « valeur » additionnelle (une capacité et une volonté de coopérer accrues). Ensuite, comme elle situe le capital social dans le tissu social, elle englobe aussi bien l’aspect institutionnel que l’aspect individuel. Elle se démarque ainsi très nettement des approches qui conçoivent le capital social soit comme capital relationnel personnel dont disposent les individus dans leurs diverses transactions, soit, à la façon de Berry (1999), comme capital d’influence dont jouissent certains groupes. J’indiquerai la façon dont j’ai pu mesurer le capital social ainsi défini au moment de présenter mes résultats concernant le capital social régional. Mais auparavant, je dois préciser quelques autres éléments théoriques ayant trait, ceux-là, à la question de l’origine du capital social, qui permettront d’expliquer, pour une part tout au moins, les différences d’intensité du capital social selon les régions.

L’origine du capital social

D’où vient le capital social ? Comment apparaît-il, et sous quelles conditions ? Comment se maintient-il ? Afin d’apporter quelque lumière sur ces questions, je me suis inspiré, dans une réflexion de type analogique et en m’en tenant aux aspects macrosociologiques, d’un texte où Paul Ricoeur (1991) analyse la pensée politique de Hannah Arendt. Car, répétons-le, la création du capital social ne saurait être comprise en s’en tenant au comportement des agents dans leurs transactions individuelles ainsi que le proposent ceux qui, utilisant la théorie des jeux, font l’impasse sur le passage des interactions aux relations sociales. Le lieu de création du capital social réside plutôt dans le politique entendu au sens d’Arendt. Pour celle-ci, rappelons-le, le pouvoir correspond à l’aptitude de l’homme à agir, et cela de façon concertée. Il n’est jamais une propriété individuelle, mais appartient de nature à un groupe. Arendt, écrit Ricoeur, contredit ainsi la quasi-totalité de la philosophie politique pour qui le rapport politique se définit comme rapport de domination. Pour Arendt, le pouvoir n’est ni domination ni violence. La violence, selon elle, peut détruire le pouvoir, mais est incapable de le créer. Violence et pouvoir sont donc antithétiques. Alors, qu’en est-il plus précisément du pouvoir ? Arendt en repère des traces dans les révolutions modernes et les insurrections contemporaines. Le pouvoir aurait donc à voir avec un certain type d’action, ou plus exactement, selon Ricoeur, avec la capacité d’innovation que comporte l’action. Bien sûr, la domination prévaut habituellement et masque le pouvoir. Mais il est, pour Arendt, des moments privilégiés qui constituent des interruptions de la relation de domination et au cours desquels se manifeste, dans l’espace public, le pouvoir des égaux.

En ce sens, si on accepte de concevoir, ainsi que je le propose, le capital social comme inhérent à un tissu social, nous pouvons distinguer deux conditions nécessaires à son existence même. Ce sont : 1) une appartenance commune – il ne peut y avoir de capital social sans un être-ensemble, sans appartenance à une même communauté, sans le partage déjà existant de pratiques ; 2) une société qui n’est ni absolument oppressive ni de pure exploitation – des rapports sociaux reposant d’abord et avant tout sur la violence ne peuvent qu’empêcher le développement de la coopération et détruire le capital social existant.

Revenons au texte de Ricoeur et plus précisément à son commentaire sur un autre concept de base de la pensée d’Arendt : celui d’autorité. L’autorité désigne ici le fait qu’une institution soit reconnue et engage l’obéissance d’une communauté sans qu’il ait été ou qu’il soit besoin de faire appel à la contrainte ou à la persuasion. Selon Arendt, l’autorité, qui représente la permanence, la durée et l’endurance, est une idée romaine : ce sont les Romains qui ont à la fois pensé et agi sous le signe de l’autorité, qui signifiait pour eux l’énergie perdurante de l’acte de fondation de leur ville. Ce qui est spécifique à l’idée d’autorité serait l’augmentation (auctoritas vient en effet d’augere, augmenter) de pouvoir. L’idée d’autorité, d’une énergie du commencement, serait un complément nécessaire à l’idée même de pouvoir pour autant que l’action et donc le pouvoir soient dotés d’un caractère fragile et quasi évanescent. Étant volatil, le pouvoir aurait toujours besoin d’être augmenté par quelque équivalent de l’expérience romaine de la fondation.

À partir de ce nouvel apport d’Arendt explicité par Ricoeur, nous pouvons préciser, ici aussi par analogie, ce qui en est du maintien du capital social ou, pour le dire autrement, de la circulation et de la reproduction du capital social. Une fois émergé, le capital social prend la forme ou acquiert le sens d’une fondation. Que son origine, c’est-à-dire le moment et la façon dont la capacité de coopérer s’est historiquement développée dans le groupe social, soit connue ou oubliée, il a valeur de fondation et d’autorité. C’est la conscience entretenue en commun qui est porteuse de l’énergie du commencement et qui la transmet. Et il s’agit d’une conscience qui s’incarne non seulement dans les concepts et les symboles, mais également dans les institutions et les pratiques. Le capital social est bien sûr l’objet d’actions collectives de remémoration, mais il est encore et surtout l’objet de rappels constants à travers le vécu institutionnel et le processus de socialisation : les institutions, c’est-à-dire l’ensemble des formes ou structures sociales établies par la loi ou la coutume, réalisent quotidiennement, bien que de façon imparfaite et sélective, le capital social et assurent ainsi sa pérennité ; le processus de socialisation assure la transmission du capital social aux nouvelles générations qui créent de nouveaux liens de coopération et accroissent ainsi la capacité et la volonté de coopérer qui résident dans leur communauté. Cela explique que le capital social soit l’objet non seulement d’une « reproduction simple », mais aussi d’une « reproduction élargie ».

2. Le capital social régional

Le terme région est ambigu : son sens varie selon la situation envisagée. Ainsi, dans le contexte canadien, il renvoie à des provinces particulières ou à des regroupements de provinces.

En ce sens, le Québec constitue une région du pays ; c’est-à-dire qu’il apparaît comme une unité territoriale dotée d’institutions politiques relativement autonomes et qui disposent de ressources et de pouvoirs dûment identifiés […] son homogénéité est d’autant plus évidente que le territoire a été occupé et façonné par une société dont la langue, la culture et les institutions sont particulières en Amérique du Nord.

Desrosierset al., 1988, p. 34.

Sur le plan québécois, les choses sont différentes. Les régions du Québec ne sont pas de mini-provinces, encore moins de mini-nations. De plus, leur institutionnalisation a été relativement tardive. Il faut souligner que l’action de l’Église a été ici première et même, pendant longtemps, unique. En effet, à partir de 1840, la création des diocèses est venue encadrer dans une certaine mesure les aires de peuplement initialement constituées sur la base des paroisses. Dans chaque diocèse, ont été établis les équipements et les services de base à la population, gérés et administrés pour la plupart par des communautés religieuses. OEuvres de charité, associations agricoles et ouvrières ainsi que diverses manifestations sociales et culturelles ont graduellement marqué la vie diocésaine et ont suscité l’émergence d’une première forme de sentiment d’appartenance à une région. C’est seulement en 1966 que le gouvernement du Québec a constitué les régions administratives dans le but d’harmoniser et de consolider son action sur le territoire. Le premier découpage, en dix régions, se fondait sur les résultats d’une étude produite par le ministère de l’Industrie et du Commerce et portant sur la polarisation des centres urbains et la détermination de leurs zones d’influence. À la suite des pressions des acteurs régionaux dont les communautés d’appartenance n’étaient pas reconnues, le découpage a été revu à quelques reprises. En 1987, le nombre des régions est porté à seize et s’y maintiendra pendant les dix années suivantes.

Mais ces régions administratives sont-elles simplement des objets définis par l’État ou constituent-elles de véritables structures régionales qui, produites par la géographie, l’histoire et les rapports sociaux, correspondent à des espaces vécus ? Selon plusieurs chercheurs, les régions québécoises se définissent d’abord et avant tout sur le plan symbolique, et on ne saurait les caractériser comme autant de cultures régionales spécifiques ou d’ensembles socioéconomiques autonomes (Harvey, 1994). Cela dit, les régions québécoises ou plutôt certaines d’entre elles apparaissent assez fortement typées sous maints aspects. Simon Langlois peut ici servir de guide, lui qui a proposé une définition du type idéal de région. Langlois (1994) retient, à titre d’hypothèse, les sept dimensions suivantes comme constitutives de ce type idéal : un peuplement dans un espace spécifique, organisé autour d’un centre géographique, d’une voie de circulation, etc. ; un pouvoir structuré, avec des autorités (étatiques, ecclésiales, économiques, etc.) qui définissent cet espace ; une construction imaginaire qui spécifie une identité partagée ; un genre de vie propre ou des manières de vivre particulières ; un ensemble de réseaux qui informent les relations sociales organisées mais non officielles ; une langue propre ou à tout le moins des particularités linguistiques ; une histoire commune. Évidemment, selon Langlois, les réalités empiriques régionales sont des combinaisons très variables de ces éléments : dans la plupart des cas, les régions n’auront qu’un nombre limité de ces éléments, certaines se rapprochant davantage du type idéal alors que d’autres s’en éloignent. À titre d’exemple, songeons ici à deux régions aussi différentes que la Gaspésie et la Montérégie. Alors que la première, s’inscrivant dans un espace bien délimité, a connu un développement continu depuis 1788 (date de la création du district judiciaire de Gaspé) et possède tout à la fois un genre de vie spécifique (elle a évolué pendant longtemps en fonction de la mer), un accent linguistique propre et une identité régionale qui s’exprime de multiples façons, entre autres dans une littérature particulière, la seconde n’est qu’une création politico-administrative relativement récente.

Sans constituer des cultures régionales spécifiques au sens fort ou des ensembles socioéconomiques autonomes, certaines régions québécoises apparaissent donc plus nettement typées, alors que d’autres n’ont pratiquement qu’une existence formelle. Pour la majorité d’entre elles, par ailleurs, on peut considérer, avec Chad Gaffield (1994), que l’identité régionale est constituée d’une combinaison spécifique d’éléments non spécifiques. Reste la dimension de l’appartenance qui peut être conçue comme le reflet sur le plan symbolique de l’existence de la communauté régionale. La fréquence d’utilisation des régionymes par les habitants des diverses régions serait probablement un bon indicateur pour mesurer le degré d’appartenance régionale. Dans mon enquête sur les CRD, j’ai recueilli des données à l’aide du questionnaire adressé aux membres des conseils d’administration des conseils régionaux de développement en 1998 et dont un item portait sur le sentiment d’appartenance et d’identité régionale. Une telle mesure du sentiment d’appartenance est certes limitée, mais les membres du conseil d’administration d’un CRD représentent les principaux groupes d’acteurs d’une région et ils peuvent à ce titre témoigner des différentes perceptions qui existent dans la population. De plus, à la fin du questionnaire, les répondants devaient nommer les deux principales forces et les deux principales faiblesses de leur région au regard de son développement. Dans le cas de quatre régions, un haut pourcentage de répondants (87 %, 42 %, 38 % et 36 %) ont identifié le manque d’appartenance comme étant la principale faiblesse. Il s’avère que ces quatre régions sont parmi les cinq qui obtiennent les moins bons scores en matière de capital social. À l’inverse, deux des quatre régions qui obtiennent les meilleurs scores en matière d’appartenance se situent aux huitième et neuvième rangs pour ce qui est du capital social (voir tableau 1).

Nous pouvons donc distinguer les quatre groupes de régions suivants : 1) régions à appartenance forte : Saguenay–Lac-Saint-Jean, Laval, Estrie, Abitibi-Témiscamingue et Côte-Nord ; 2) régions à appartenance moyenne : Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Laurentides ; 3) régions à appartenance faible : Québec, Outaouais et Montréal ; 4) régions à appartenance très faible ou même quasi inexistante : Lanaudière, Chaudière-Appalaches, Mauricie–Bois-Francs et Montérégie. Il faut par ailleurs rappeler – le tableau 1 le montre très clairement –, que l’appartenance est une condition nécessaire mais non suffisante au développement d’un capital social fort. Aussi, seules les régions du dernier groupe présentent un problème important relié à l’absence d’identité partagée. Étant entendu que Mauricie–Bois-Francs a été, en 1998, scindée en deux régions qui apparaissent comme de véritables régions d’appartenance, il en reste trois, mais dont les situations sont, je pense, assez différentes. La Montérégie offre sans doute le cas de figure le plus clair : il s’agit de toute évidence d’un regroupement artificiel de plusieurs régions qui ne correspond pas à un espace vécu mais qui est plutôt, comme indiqué précédemment, le fruit d’une création politico-administrative relativement récente. Chaudière-Appalaches montre certaines ressemblances avec la Montérégie. Toutefois, et mise à part la Beauce qui constitue sans doute une région d’appartenance, les autres sous-régions paraissent appartenir de fait aux régions qui leur sont contiguës. Lanaudière présente pour sa part un centre régional assez bien campé, mais des forces centrifuges importantes s’y manifestent, particulièrement dans la sous-région la plus proche de Montréal. Je reviendrai dans la section suivante sur les effets d’une faible appartenance sur le capital social.

L’intensité du capital social selon les régions

Le tableau 2 présente l’intensité du capital social de chacune des quinze régions étudiées. Avant de procéder à son analyse, quelques remarques s’imposent à propos de l’indice d’intensité du capital social. Celui-ci a été construit à partir des trois variables suivantes : 1) le nombre de groupes (associations, clubs sportifs et coopératives) par 10 000 habitants de 15 ans et plus ( un indicateur révélateur de l’habitude de s’associer pour atteindre des objectifs de différentes natures ; 2) le capital social au CRD d’après les acteurs ( les aspects touchés par le questionnaire étaient : la confiance mutuelle, la solidarité, les relations égalitaires, l’ouverture aux compromis, la coopération intersectorielle et la prise en compte des intérêts globaux de la région ; 3) le capital social régional d’après les acteurs ( les aspects mesurés par le questionnaire touchaient l’entraide mutuelle, la coopération pour relever collectivement des défis, les conflits nuisant à la coopération, l’individualisme et les relations inégalitaires. Cette construction apparaît légitime puisque, compte tenu de la composition des instances du CRD, on peut supposer que le capital social qui y est présent est pour l’essentiel l’incarnation du capital social régional. Les régions ont été ici aussi sériées en quatre groupes sur la base de l’écart entre le meilleur et le moins bon score. Il faut par ailleurs souligner qu’il s’agit bel et bien du capital social régional, ce qui ne préjuge aucunement de la participation des membres de chacune des communautés régionales au capital social québécois.

Tableau 2

Les régions selon l’intensité de leur capital social

À première vue, il ne se dégage du tableau 2 aucun modèle connu non plus qu’évident. On aurait pu, par exemple, s’attendre à ce que toutes les régions périphériques présentent un capital social fort et, à l’inverse, les régions centrales un capital social plus faible. Or, il n’en est rien. L’intensité du capital social dépend du parcours historique propre à chaque région et on ne saurait l’expliquer de façon totalement satisfaisante dans le cadre de la présente étude. Toutefois, il est possible de formuler quelques remarques explicatives. Les premières, et cela ne saurait surprendre, touchent la question de l’appartenance. C’est en effet sans surprise que l’on peut constater que trois des quatre régions à appartenance très faible ou quasi inexistante (Mauricie–Bois-Francs, Lanaudière et Montérégie) présentent un capital social faible. Et on peut penser que le fait que la quatrième région en question, Chaudière-Appalaches, offre pour sa part un capital social légèrement supérieur (plutôt faible) est lié à la place qu’y occupe la sous-région de la Beauce, une sous-région à forte appartenance. Que Québec, Outaouais et Montréal, les trois régions à faible appartenance, montrent un capital social plutôt faible ne saurait non plus étonner.

Avant de poursuivre je dois souligner que parmi les informations recueillies lors de mes entretiens avec les délégués au développement régional et les directeurs généraux des conseils régionaux figurait la qualité de la participation des différents groupes constitutifs de la communauté régionale : femmes, jeunes, autochtones, membres de communautés culturelles, etc. Or, les régions qui se distinguent par une forte participation de ces groupes (Estrie, Abitibi-Témiscamingue et Côte-Nord) présentent toutes trois un capital social fort. On peut, je pense, postuler qu’une participation plus large de certaines couches sociales (les femmes et les jeunes, par exemple) explique le degré d’intensité plus élevé d’un tel capital social. La question du lien entre la qualité de la participation et le degré d’intensité d’un capital social intervient également dans d’autres cas : ainsi en est-il pour les régions de Lanaudière et Montérégie où les jeunes participent peu à la vie régionale ou encore pour Montréal où les communautés francophone et anglophone se tiennent relativement à l’écart l’une de l’autre. Dans ces trois cas, le capital social est faible ou plutôt faible.

Il est une autre dimension, moins évidente, sur laquelle je voudrais m’arrêter et qui concerne l’autre condition nécessaire à l’émergence d’un capital social. Cette condition, rappelons-le, touche la question de la violence et de la domination. Certaines régions québécoises, la Mauricie et le Saguenay–Lac-Saint-Jean par exemple, ont été historiquement plus marquées par la présence de grandes entreprises qui y ont imposé leurs règles du jeu. Voyons ce que disent René Hardy et Normand Séguin (1984) pour ce qui concerne la Mauricie. Depuis son ouverture au début des années 1850, l’espace forestier mauricien a été largement approprié par une poignée d’entreprises. Et, non seulement cette concentration ne s’est pas démentie tout au long de la seconde moitié du XIXe siècle, mais l’intervention de la grande industrie des pâtes et papiers n’a fait que l’accroître au XXe siècle. Or, les grandes entreprises ont pesé de tout leur poids sur la vie régionale. De toutes les façons, elles ont cherché à encadrer les travailleurs et à ancrer chez eux le sentiment d’appartenance à la firme. Elles ont été jusqu’à prendre littéralement en tutelle certaines municipalités (La Tuque, Grand-Mère et Shawinigan, par exemple), filtrant les décisions et influençant même le choix des personnes à des postes publics. Selon Camil Girard et Normand Perron (1989), le développement du Saguenay–Lac-Saint-Jean a été lui aussi et dès le départ empreint de l’action de quelques monopoles ou quasi-monopoles. Les recherches les plus récentes confirment, selon eux, que les leaders du groupe de colons qui investissent en 1838 le territoire du Saguenay n’étaient finalement que les agents inavoués de William Price, grand marchand de bois de Québec, qui s’assura ainsi le quasi-monopole de l’exploitation du bois dans la région. D’autres grandes entreprises suivront, dans l’industrie des pâtes et papiers au début du XXe siècle et dans l’industrie de l’aluminium à partir de 1920. La plupart des villes de la région doivent sinon leur création du moins leur expansion à ces grandes entreprises. C’est ainsi que la ville d’Arvida, du nom du président de l’Aluminum Company of America, Arthur Vining Davis, est bâtie de toutes pièces par la compagnie. Il en va de même de la ville de Dolbeau, créée en 1927 par la Lake St. John Power and Paper. Au Haut-Saguenay, l’installation de différentes industries dans un espace réduit est à l’origine de plusieurs villes voisines et juxtaposées (10 kilomètres de Chicoutimi à Port-Alfred, 5 kilomètres de Chicoutimi à Arvida, 3 kilomètres d’Arvida à Jonquière et Kénogami), ce qui ne pourra que favoriser les rivalités de clochers. De façon plus générale, l’étendue et la force de la domination exercée par les grandes entreprises dans la région ont sérieusement limité les possibilités de développer un capital social régional : du fait que l’interaction avec la ou les grandes entreprises était première, les gens ont surtout appris à se solidariser pour revendiquer ou contester, mais peu pour oeuvrer ensemble à la réalisation de projets communs.

Bien sûr, la faiblesse relative du capital social dans certaines régions ne saurait être expliquée par une seule cause. La preuve en est que deux des régions dotées d’un capital social fort, l’Abitibi-Témiscamingue et la Côte-Nord, ont elles aussi connu un développement très marqué par la présence des grandes entreprises. Toutefois, ce développement s’est opéré dans des conditions assez différentes de celles qui ont prévalu au Saguenay–Lac-Saint-Jean, par exemple. En effet, dans ce dernier cas, et comme le précise Gérard Bouchard (1996), les villes ont été en grande partie constituées en marge de la culture et de la société locales et de nombreux traits préindustriels, notamment d’origine paysanne, ont pu se perpétuer en milieu urbain. La coopération y est donc demeurée d’abord et avant tout intrafamiliale. En Abitibi-Témiscamingue et sur la Côte-Nord, deux régions qui ont peu ou pas connu le modèle paysan structuré autour du projet familial et qui se sont déployées au moment où la modernité gagnait en importance au Québec, les couples et les individus se sont inscrits dans des rapports sociaux plus étendus et ont, semble-t-il, développé davantage leur capacité de coopérer et d’agir collectivement. On ne saurait donc verser dans une vision unicausale. L’intensité du capital social est le fruit de toute une histoire empreinte de rapports sociaux donnés. On ne saurait bien sûr non plus adopter une conception déterministe. Il reste cependant que certaines conditions ont pu faciliter l’éclosion d’un capital social régional ou au contraire y nuire. Et ces conditions sont de plusieurs natures. L’exemple du Bas-Saint-Laurent, dont l’histoire a été exposée par Jean-Charles Fortin et Antonio Lechasseur (1993), peut en fournir une dernière illustration : moins bien dotée en bassins forestiers et en pouvoirs hydrauliques que le Saguenay ou la Mauricie, cette région n’a pas attiré de très grandes entreprises et on peut penser que cette absence a facilité l’émergence d’un capital social fort.

⁂

L’analyse qui précède est forcément lacunaire. La compléter exigerait des connaissances historiques que je ne possède pas et m’entraînerait à déborder de beaucoup les objectifs de la présente étude. Je devrai donc m’en tenir aux constats déjà formulés, qui par ailleurs exemplifient bien les éléments théoriques présentés dans la première partie, particulièrement ceux concernant les conditions nécessaires à l’existence d’un capital social.

Le capital social est au fondement du lien social. Fournissant aux membres d’une société donnée des finalités, des motivations, des convictions et des certitudes, le capital social se situe à la base des logiques d’action. Il informe les interactions et assure ainsi la cohésion et l’intégration sociales. Permettant aux acteurs de négocier et d’accorder leurs différents plans d’action, il facilite la coordination des actions et la coopération. Peut-on, ou même doit-on, alors parler de déterminisme ? Certainement pas au sens où le capital social serait de façon directe et nécessaire la cause des rapports sociaux. À l’encontre d’une perspective à la Bourdieu selon laquelle le capital social serait un simple habitus qui interviendrait avec une automaticité mécanique, il faut plutôt le concevoir comme une disposition acquise qui présuppose l’intention et le choix et coexiste avec des capacités réflexives et délibératives. Le capital social est non pas une cause, mais une condition de possibilité des comportements et des rapports sociaux. En ce sens, il est par ailleurs effectivement déterminant.

L’intention et le choix individuel demeurent bien sûr toujours présents, mais il reste que le capital social s’impose tout au moins comme condition de possibilité. De là, le fait que l’on puisse cerner une relation causale partielle et probable entre le capital social existant et les rapports sociaux. Le caractère probabiliste de la relation de causalité a été suffisamment justifié par ce qui précède : le choix individuel qui demeure toujours présent. Mais nous pouvons préciser davantage ce qu’il en est du caractère fragmentaire ou de l’aspect partiel de la relation de causalité. Le capital social n’est pas la clef universelle permettant de tout expliquer. Il n’est pas la seule « cause » ou condition de possibilité intervenant dans les rapports sociaux. Pour illustrer ce fait, nous pouvons nous reporter ici aux études récentes portant sur les liens entre le capital social (défini, au sens de Putnam, comme normes civiques et confiance) et la performance économique. Certaines études, affirme Jenson (1998), concluent qu’il n’existe pas de preuve du lien entre, d’une part, la croissance économique et, d’autre part, le niveau de confiance interpersonnelle et les pratiques associatives. Par ailleurs, d’autres études, celle de Saxenian (1994) et celle de VanDuk (1997) par exemple, montrent le contraire. Assurément, le capital social n’est pas la seule condition de possibilité du développement économique. Il est certains facteurs, tel le positionnement géographique et les avantages qu’il comporte, qui n’ont vraisemblablement rien à voir avec le capital social. Par ailleurs, toutes autres choses (opportunités, infrastructure, capital économique, capital humain, capital institutionnel, etc.) étant égales, on peut penser que l’intensité du capital social fait la différence. Concernant la performance institutionnelle, tout indique que cette différence soit relativement importante. Les résultats de mon étude rejoignent en cela ceux de la recherche conduite par Putnam.

Parties annexes

Note biographique

Louis Côté

Louis Côté, détenteur d’un doctorat en science politique, est professeur à l’École nationale d’administration publique (ENAP) depuis 1999. Il a oeuvré auparavant pendant quelque vingt-cinq ans dans le secteur public québécois, dont plus de douze ans dans des ministères et des organismes centraux où il s’est dédié, entre autres, à la formation des cadres et des hauts fonctionnaires. Il collabore depuis plus de dix ans à la réalisation d’interventions de formation et de consultation auprès d’équipes de fonctionnaires responsables des réformes administratives au Québec et dans de nombreux pays africains. À titre de chercheur, il s’intéresse de façon particulière à l’évolution des modèles nationaux de gouvernement et aux réformes qui ont cours dans les administrations publiques.

Notes

-

[1]

Recherche réalisée dans le cadre d’une thèse en science politique soutenue à l’Université Laval à l’automne 1999.

Bibliographie

- Berry, Jeffrey M., 1999 The New Liberalism, Washington, D.C., Brookings Institution Press.

- Bouchard, Gérard, 1996 Quelques arpents d’Amérique. Population, économie, famille au Saguenay 1838-1971, Montréal, Boréal.

- Coleman, James S., 1990 Foundations of Social Theory, Cambridge (Mass.), Harvard University Press.

- Coleman, James S., 1988 « Social capital in the creation of human capital », American Journal of Sociology, 94 : 95-120.

- Desrosiers, Lawrence, Jean-Pierre Montésinos, Roger Saint-Louis et Robert Robert, 1988 « Un aperçu général sur le développement régional au Québec », dans : Benjamin higgins et Donald J. savoie (dirs), Les Canadiens et le développement régional au pays et dans le Tiers-Monde, Moncton, Institut canadien de recherche sur le développement régional, 33-86.

- Fortin, Jean-Charles et Antonio Lechasseur, 1993 Histoire du Bas-Saint-Laurent, Québec, Institut québécois de recherche sur la culture.

- Gaffield, Chad, 1994 « La région, une combinaison spécifique d’éléments non spécifiques », dans : Fernand Harvey (dir.), La région culturelle. Problématique interdisciplinaire, Québec, Institut québécois de recherche sur la culture, 27-31.

- Girard, Camil et Normand Perron, 1989 Histoire du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec, Institut québécois de recherche sur la culture.

- Hardy, René et Normand Séguin, 1984 Forêt et société en Mauricie. La formation de la région de Trois-Rivières 1830-1930, Montréal, Boréal Express / Musée national de l’homme.

- Harvey, Fernand (dir.), 1994 La région culturelle. Problématique interdisciplinaire, Québec, Institut québécois de recherche sur la culture.

- Jenson, Jane, 1998 Les contours de la cohésion sociale : l’état de la recherche au Canada, Ottawa, Réseaux canadiens de recherche en politiques publiques, Renouf Publishing Co. Ltd.

- Langlois, Simon, 1994 « Le type idéal de région », dans : Fernand Harvey (dir.), La région culturelle. Problématique interdisciplinaire, Québec, Institut québécois de recherche sur la culture, 205-207.

- Putnam, Robert D., avec la collaboration de Robert Leonardi et Rafaella Y. Nanetti, 1993 Making Democracy Work : Civic Traditions in Modern Italy, Princeton, Princeton University Press.

- Ricoeur, Paul, 1991 Lectures I. Autour du politique, Paris, Éditions du Seuil.

- Saxenian, Annalee, 1994 Regional Advantage : Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128, Cambridge, Harvard University Press.

- Van Duk, Frans, 1997 Social Ties and Economic Performance, Boston, Kluwer Academic Publishers.

Liste des tableaux

Tableau 1

Performance, capital social et sentiment d’appartenance

Tableau 2

Les régions selon l’intensité de leur capital social