Résumés

Mots-clés :

- discussions,

- Festschrift ,

- Jean-Jacques Nattiez,

- sémiologie musicale,

- tripartition

Keywords:

- discussions,

- Festschrift ,

- Jean-Jacques Nattiez,

- music semiology,

- tripartition

Corps de l’article

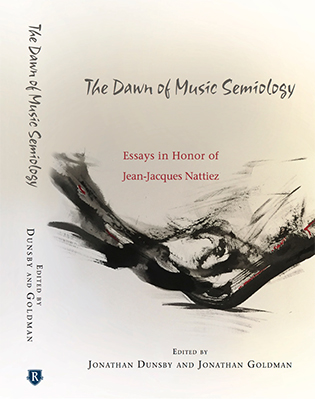

Émotions

La publication du volume d’hommage qui fait l’objet du présent article a été l’occasion pour moi de vivre trois grands moments d’émotion. En janvier 2016, mon épouse Rita Ezrati et moi avions invité quelques collègues et amis pour fêter mes 70 ans. Mais quelle ne fut pas ma surprise de voir entrer dans notre appartement Jonathan Dunsby et sa compagne Jennifer, venus spécialement de Rochester pour participer à cette célébration. Il était également présent, avec Jonathan Goldman, à l’Université de Rochester lors du lancement américain, le 10 novembre 2017, de l’ouvrage cité en référence dans le cadre du congrès annuel de l’American Musicological Society (ams). Et il est venu spécialement des États-Unis le 16 novembre pour participer au lancement québécois à la Faculté de musique de l’Université de Montréal organisé par Jonathan Goldman, avec le soutien de l’Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche de musique (oicrm, dirigé par Michel Duchesneau) et du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (crsh), au cours duquel j’ai lu le texte dont le présent article est une version révisée. Cela en dit long à la fois sur l’amitié que les deux Jonathan me portent. L’estime de Dunsby se manifeste à l’égard de mon travail depuis près de 40 ans, aussi bien dans divers colloques que dans des articles – et non des moindres. Je pense tout particulièrement aux notices qu’il m’a consacrées dans les éditions 1980 et 2001 du prestigieux New Grove Dictionary of Music and Musicians. Mais ce n’est pas seulement sa présence inattendue à Montréal qui m’a ému. Au moment de la distribution des cadeaux, Dunsby et Goldman m’ont remis un cadre. J’ai d’abord cru que ce serait une estampe inuit. Non. Il s’agissait de la page-couverture du livre que les Presses de l’Université de Rochester allaient publier en mon honneur, accompagné de sa table des matières. La conjonction de mes deux collègues était en la circonstance une extraordinaire démonstration d’amitié, une des valeurs humaines que je valorise le plus. Et que dire de cette autre surprise, fruit, elle, de l’amour : je découvrais sur la couverture la reproduction d’une superbe encre originale de Rita. Elle avait su garder le secret aussi bien de l’oeuvre qui lui avait été demandée que de la visite de Jonathan Dunsby et de sa compagne, invités à loger dans son atelier de peinture sans que je n’en sache rien ! Je ne cacherai pas que j’ai pleuré.

Je fus très touché par le geste. D’abord par le fait que les deux Jonathan aient conjugué leurs efforts pour souligner ce passage à une décennie nouvelle, ce qui n’est jamais facile pour quelqu’un qui est comme moi affligé par ce que j’aime appeler ma « chronose ». Ensuite, parce que je connais assez les problèmes de l’édition pour savoir tout l’investissement en temps et en énergie que ce projet a exigé : les démarches auprès de l’éditeur, la sollicitation des auteurs, les traductions, l’édition des textes, la calligraphie des exemples musicaux, la correction des épreuves… Sans parler de la conception même du livre, car j’ai le défaut d’être un auteur prolifique et il n’était certainement pas facile de réussir à évoquer en 215 pages les diverses facettes de mon travail[1].

Ce livre comme reflet de ma conception de la musicologie

Cette dernière exigence du genre « Festschrift » est particulièrement réussie et elle me satisfait d’autant plus que, farouche adversaire des baronnies qui minent les milieux scientifiques et universitaires, je ne conçois pas la musicologie autrement que comme une musicologie générale, c’est-à-dire une discipline large qui accorde la même importance à la musicologie historique, à l’ethnomusicologie, à l’analyse, à l’acoustique, à l’esthétique, à la sociologie et à la psychologie cognitive de la musique. Pour moi, elle doit tresser toutes les relations possibles entre ces sous-disciplines trop souvent séparées et proposer des méthodes applicables aussi bien aux musiques dites savantes qu’aux musiques de tradition orale ou aux musiques pop. Aussi ai-je aimé que les deux directeurs de ce livre aient souligné mon goût de la synthèse (p. 3) et que Kofi Agawu ait noté (p. 38) que, dès 1987, j’avais anticipé le concept de « world music » ou de « musique du monde » en soumettant à une même interrogation aussi bien les discours sur la musique de Wagner et de Boulez que sur ceux des Inuit et des Aïnous.

L’ouvrage dont il est question ici reflète à la fois les champs d’intérêts particuliers qui ont été les miens et les disciplines diverses qui permettent d’en rendre compte. J’ai en effet travaillé sur Mozart, Wagner, Debussy, Varèse et Boulez ; j’ai publié et étudié des corpus de musique inuit ; j’ai effectué des missions de recherche ethnomusicologique chez les Aïnous du Japon, les Tchouktches de Sibérie, les Indiens de la Huasteca au Mexique et chez les Baganda de l’Ouganda. J’ai créé la revue Circuit, musiques contemporaines pour m’expliquer à moi-même les enjeux de la musique contemporaine. Dans ce Festschrift, une lettre de Boulez est utilisée comme préface posthume[2] ; un article d’Arnold Whittall traite de modernité à la fois chez Wagner et Boulez[3] ; une contribution de Rossana Dalmonte conjugue histoire et analyse en considérant quelques oeuvres de Bruno Maderna[4] ; Jonathan Goldman se penche sur les oeuvres orchestrales spatialisées du xx e siècle[5] ; Irène Deliège aborde du point de vue de la psychologie cognitive le solo de cor anglais de Tristan et Isolde et la Sequenza VI de Luciano Berio[6]. L’ethnomusicologie est présente sur le plan théorique avec une réflexion décapante de Kofi Agawu sur les ethnothéories[7], et, sur le plan analytique, avec la modélisation, par Simha Arom, à la fois de polyphonies géorgiennes et de polyphonies médiévales occidentales[8]. Quant à Nicolas Meeùs, il s’inscrit dans la lignée de mes réflexions sur les modèles d’analyse en se penchant sur l’oeuvre de Schenker tout en se réclamant pour ce faire de la sémiologie[9]. Jonathan Dunsby montre en quoi le fonctionnement de l’esprit du musicien est de nature sémiologique[10]. Jean Molino illustre et prolonge sa théorie de la tripartition, à la base de toutes mes entreprises, en étudiant les relations entre la musique et le geste[11].

Mais l’ouvrage ne reflète pas seulement les faits musicaux qui m’ont particulièrement intéressé et les disciplines qu’il faut réunir pour en rendre compte. Je ne conçois pas la musicologie générale sans l’intégration d’une métaréflexion théorique et épistémologique sur chacune de ses branches et sur leur conjonction au sein de la musicologie. J’ai trouvé dans les principes et les méthodes de la sémiologie musicale ce qui permet de rapprocher chacune des approches spécifiques. La première partie de ce livre est significativement intitulée « Metaconsiderations ».

Jonathan Dunsby

À cet égard, j’ai aimé que Dunsby ait pris position par rapport à certains aspects de mon travail ou de mes idées qui ont parfois été sujets à controverses :

-

il rappelle l’urgence de tenir compte de la dimension esthétique des oeuvres ;

-

il condamne sans ambiguïté le rejet, par certains théoriciens, de la composante esthésique dans la compréhension de l’esprit du musicien (p. 31). Cela m’a particulièrement touché, car on m’a parfois reproché d’avoir mis l’accent sur la seule poïétique ;

-

il souligne ma conception du caractère constructeur de la relation de l’être humain à la musique : « la musique, écrit-il, est en partie ce que nous en faisons » (p. 34) ;

-

et du même souffle, il montre que cela ne signifie pas de tomber dans le relativisme. J’en suis d’autant plus heureux que je crois avoir démontré dans mon dernier livre, sur le solo de cor anglais de Tristan et Isolde, la légitimité du concept de « vérité locale » (Nattiez 2013) ;

-

et il souligne aussi, last but not least, la nécessité de recourir aux analyses dites du niveau neutre.

Simha Arom

Aussi n’est-il pas étonnant que je me sente en plein accord avec la manière dont Arom procède à une comparaison des polyphonies géorgiennes et des polyphones médiévales, car c’est lui qui, bien avant mon premier ouvrage, Fondements d’une sémiologie de la musique (Nattiez 1975), a incorporé les principes méthodologiques de Nicolas Ruwet qui allaient tant m’inspirer dans la première partie de ma carrière (Ruwet 1972, notamment les chapitres 3 et 4). Arom démontre leur utilité empirique en soulignant la nécessité d’expliciter les critères de l’analyse (cf. The Dawn of Music Semiology, p. 63 et 66). Il pose comme primordial la construction des modèles qui rendent compte de l’identité d’une oeuvre et de sa préservation (c’est l’objectif central de son article, p. 61). Et ces modèles superposent paradigmatiquement les faits musicaux mis en rapport en utilisant, comme il le souligne, les mêmes méthodes d’un corpus à un autre (p. 67). Ici, Arom n’utilise pas le terme de paradigme, mais c’est bien de cela qu’il s’agit lorsque, pour parvenir à élaborer un modèle commun aux deux corpus, il propose la mise en série de sept pièces du répertoire géorgien et de sept oeuvres de la liturgie médiévale, ce qui permet d’en dégager les traits communs (p. 67), sur les plans de la forme, des modes, des cadences, des accords et du mouvement des degrés (p. 74-75). La conjonction de tous ces aspects justifie qu’Arom me dédie cet article en soulignant qu’il a recours à l’ethnomusicologie pour mieux comprendre concrètement un répertoire occidental relevant habituellement de la musicologie historique. Je n’ai pas procédé autrement lorsque j’ai abordé le solo de cor anglais de Tristan en le comparant aux chants des gondoliers de Venise et au ranz des vaches helvétiques (Nattiez 2013, p. 234-266). Son article est ainsi une parfaite illustration de la construction d’une musicologie générale et d’une musicologie unifiée dont il me crédite in fine (The Dawn of Music Semiology p. 77). Mais je n’en aurais sûrement pas entrepris la théorisation si, très tôt, je n’avais pas été confronté à l’exemplarité des démarches empiriques d’Arom.

Jonathan Dunsby et Jonathan Goldman

Dunsby et Goldman ont témoigné d’une connaissance attentive de mon travail en retraçant dans leur présentation mon évolution au fil des années[12]. Ils rappellent d’abord la présence du structuralisme inspiré de Ruwet dans mes Fondements d’une sémiologie de la musique et qualifient de classiques mes analyses de Syrinx de Debussy et de Density 21.5 de Varèse qui illustrent les méthodes de l’analyse dite du niveau neutre. Puis vint ce qu’ils appellent une phase de consolidation où je m’intéresse à des domaines apparemment hétérogènes : la musique des Inuit et des Baganda, mais aussi celle de Wagner et la pensée de Glenn Gould, et même la littérature avec Marcel Proust et Yves Bonnefoy et la peinture avec Paul Klee et Yves Gaucher. Enfin, ils signalent dans un troisième moment à la fois l’irruption dans mon travail des propositions analytiques, dites prolongationnelles, de Leonard Meyer et, en même temps, un tournant herméneutique, notamment dans la quatrième partie de mon livre sur le solo de cor anglais de Tristan. Mais ce qui reste constant, tout au long de ma carrière, c’est l’utilisation du modèle de la tripartition proposé par Jean Molino et des concepts qui s’y rattachent.

Le Festschrift et la tripartition

Jean Molino

En témoigne, dans The Dawn of Music Semiology, le regroupement de six des contributions dans une deuxième partie intitulée « Poietic Channels » et dans une troisième, « Esthesic Excursions ». Ici sont tout particulièrement illustrées les relations (cf. p. 4) entre le niveau immanent des oeuvres et des productions sonores (ce que Molino avait appelé le « niveau neutre ») et les stratégies compositionnelles et créatrices d’une part (le poïétique), et les stratégies perceptives et réceptives d’autre part (l’esthésique). Aussi était-il crucial que la parole soit donnée à Molino au seuil de cet ouvrage afin de montrer, notamment au lectorat anglophone qui ne connaît de lui que la traduction de son article « historique », « Fait musical et sémiologie de la musique » de 1975 – d’ailleurs publiée naguère à l’initiative de Dunsby –, comment lui-même formule les termes de la tripartition (Molino 1975, p. 37-62).

Ce n’est cependant pas seulement un exposé de cette théorie que Molino nous propose. C’est l’occasion pour lui de la nuancer en examinant la place du geste dans le fait musical. Il commence par renvoyer à la distinction que j’avais établie, à propos des différentes tendances de l’ethnomusicologie, entre les dimensions internes et externes de la musique. Pour l’illustrer, il s’appuie sur le travail de ma collaboratrice ougandaise, Sylvia Nannyonga-Tamusuza, dont j’avais montré qu’elle ajoutait une portée dans ses transcriptions pour noter la battue qui correspond au mouvement des pieds. Il rappelle aussi, comme je le lui avais suggéré, que l’écriture du début du 3e mouvement du Concerto pour violon de Brahms ne s’explique musicalement que par le recours au tiré-poussé dont il faut ajouter les signes dans la partition pour analyser ce passage convenablement[13]. Mais ce qui est passionnant ici, c’est l’approfondissement épistémologique où le conduisent ces observations. Complétant la théorie de la tripartition, il souligne bien sûr que le recours à des données « externes » n’implique pas que l’on puisse faire « l’économie de l’analyse pure » – le niveau neutre (The Dawn of Music Semiology, p. 144-145)[14] –, mais il ajoute une idée anthropologique essentielle : parce que, fondamentalement, la musique est un phénomène mixte dans lequel la pureté du musical n’existe pas, il est nécessaire d’intégrer le geste dans l’analyse musicale et d’épouser la dialectique interne qu’il entretient avec les autres composantes du fait musical. Ce faisant, il va bien au-delà de ce que j’avais pu observer. Lorsque je terminerai mon livre sur la musique des Inuit, en cours de rédaction, il me faudra insister sur le fait que l’émission alternée, dans leurs jeux de gorge, de sons expirés et inspirés qui en sont la base, n’est possible que si elle est accompagnée de mouvements du corps qui en facilitent la production.

Jonathan Goldman

Plusieurs contributions de ce livre sont d’ailleurs des illustrations exemplaires de ce que peut apporter le recours à la théorie et au modèle de la tripartition. Le généreux essai de Goldman sur le phénomène de spatialisation de la musique entre 1958 et 1960 démontre la légitimité de l’approche tripartite et illustre comment elle peut servir de cadre aux concepts et méthodes que j’ai mis en oeuvre dans la plupart de mes travaux. Sa démarche lui permet de faire état de l’apparition d’un genre musical nouveau.

S’inspirant de Pascal Decroupet qui compare les oeuvres transversalement plutôt que de les considérer individuellement, il ajoute à sa perspective la dimension esthésique (p. 169). En superposant les oeuvres des trois points de vue de la tripartition, il fait appel explicitement à la notion de mise en série dont il rappelle les sources chez Molino, qui s’inspire lui-même des leçons de la philologie et de l’archéologie (p. 142-143). En procédant à des mises en série transversales, Decroupet et Goldman se trouvent à paramétriser les oeuvres : les éléments pertinents de chaque pièce sont sélectionnés en fonction d’une intrigue, un concept que j’ai emprunté, comme le rappelle Goldman, à l’historien Paul Veyne et grâce auquel on évite de sombrer dans la dispersion infinie des données (p. 143). Aussi Goldman explicite-t-il l’intrigue à la base de son investigation : l’expérience auditive forgée par le développement de la stéréo dans les systèmes de son domestiques, au cinéma et à la radio, crée des attentes perceptives dont les compositeurs ont pu tenir compte dans la période considérée (p. 140 et 143) ; ce faisant, ils intègrent dans leurs stratégies compositionnelles ce qu’ils devinent ou savent des stratégies esthésiques des auditeurs formés par la fréquentation de la stéréo. Les données prises en charge par Goldman sont alors rapportées non seulement à la tripartition et au niveau neutre dont il souligne l’autonomie par rapport aux deux autres niveaux (p. 156-157), mais aussi à deux des six situations analytiques que j’ai tirées de la tripartition : ce que les compositeurs disent de la conception spatiale des oeuvres (ce qui relève de la poïétique externe) et les traces de leur perception au travers des comptes rendus de journaux et des articles de chercheurs (ce qui relève de l’esthésique externe) (p. 143-144). Le reste de l’article est construit autour de ces trois aspects de la tripartition qui traversent chacune des oeuvres considérées : Doubles de Pierre Boulez, Gruppen de Karlheinz Stockhausen et Rimes de Henri Pousseur. La tripartition prend cependant toute sa force lorsque, après avoir démontré la présence des procédés stéréophoniques dans leur écriture musicale, Goldman rapporte que la plupart des critiques n’ont pas perçu d’effet stéréophonique en écoutant Doubles (p. 163). Ils confirment ainsi cette observation de Stravinski : « Nous n’écoutons pas les exécutions live stéréophoniquement » (p. 162). Il semble en aller différemment avec Gruppen, mais Goldman suggère que, lorsque les critiques parlent de stéréophonie à propos de cette oeuvre, c’est non pas en les entendant, mais en reproduisant les propos de Stockhausen lui-même (p. 165). Quant à Rimes, les critiques se sont surtout intéressés à l’incorporation d’une bande de musique électronique dans la pièce (p. 166). C’est essentiellement la publication de ces oeuvres sur des disques stéréophoniques qui ont rendu accessibles à l’auditeur les procédés stéréophoniques qui avaient inspiré les compositeurs (p. 168).

À travers tout son examen, Goldman démontre non seulement l’efficacité du principe de discrépance entre le poïétique et l’esthésique, principe fondamental dans la théorie de la tripartition, mais il montre aussi que, face à un phénomène analogue d’une oeuvre à une autre, les stratégies perceptives procèdent à des sélections spécifiques, ce qui est une de leurs propriétés caractéristiques. De plus, dans la mesure où, dans la plupart de mes travaux, j’ai tenté de démontrer l’efficacité de l’approche tripartite et de ses ramifications, non sur un ensemble d’oeuvres mais à propos d’une oeuvre individuelle, l’exégèse de Goldman démontre, de façon plus exemplaire que je n’ai pu le faire, que le cadre méthodologique tripartite accompagné des concepts de mise en série et d’intrigue permet de procéder à une investigation historique. En effet, toute son étude converge vers une idée fondamentale : la spatialisation de la musique conduit à l’apparition d’un genre nouveau, comme l’auteur le souligne in fine (p. 168). C’est là non seulement l’objectif fondamental de tout l’article, mais aussi son grand mérite : il contribue ainsi à rapprocher les diverses disciplines et à abattre les frontières entre un modèle d’abord élaboré pour orienter l’analyse des structures musicales et la musicologie historique.

Rossana Dalmonte

Une des conséquences les plus importantes de la théorie de la tripartition, c’est non seulement la légitimité d’approches autonomes de la poïétique, d’un côté, et de l’esthésique, de l’autre, mais aussi, comme on vient de le voir, de rendre compte de la discrépance entre les stratégies poïétiques et les stratégies esthésiques. Et ce n’est jamais chose facile à illustrer puisqu’il faut à la fois disposer de données sur les stratégies du compositeur et avoir des hypothèses solides quant à la façon dont les résultats des processus créateurs sont perçus. À cet égard, l’essai de Dalmonte est d’un intérêt notable. En abordant l’oeuvre de Bruno Maderna dont elle est une remarquable spécialiste, elle se situe dans le même champ que mon propre intérêt pour la musique contemporaine, en considérant notamment les problèmes soulevés par la perception des oeuvres modernes, atonales ou sérielles, et en particulier celles reliées à l’École de Darmstadt. Ce qui la conduit à utiliser, elle aussi, les conséquences de ses observations sémiologiques dans une perspective historique.

Significativement, l’essai de Dalmonte débute avec l’affirmation de la discrépance poïétique/esthésique en posant de manière simple mais efficace, que les structures musicales sont pour l’auditeur des objets qui se distinguent d’autres structures, alors que du point de vue du compositeur, les formes musicales émergent de ce qu’il a reçu des générations antérieures (p. 119). Sur cette base, Dalmonte inventorie cinq types de réactions perceptives lorsque l’auditeur est confronté à des emprunts par le compositeur à différents aspects de cette tradition, ce qui la conduit à rappeler « la discrépance entre ce qui a été perçu et ce que [le passage étudié ] était censé être » (p. 120). Renvoyant à mon analyse des liens du solo de cor anglais de Tristan avec un chant des gondoliers de Venise et le ranz des vaches helvétique, elle souligne que « ce n’est pas tout le monde qui se familiarise avec l’écoute d’un type particulier de musique » et que « ce n’est pas tout le monde qui est capable de comprendre les messages d’une pièce particulière de musique qui émane d’une culture différente » (p. 121). Elle souligne aussi que les conditions sociopolitiques de réception de la musique ou d’un répertoire peuvent modifier la manière de les percevoir : « Si les musiques de Webern ou de jazz ont été bannies pour des raisons politiques et deviennent des signes de résistance politique, cette opposition n’a rien à voir avec la signification originale attachée à ces répertoires » (p. 124). Dalmonte analyse ensuite avec force détails les passages d’un certain nombre d’oeuvres de Maderna dans lesquelles le compositeur a introduit, dans un contexte atonal et sériel, des éléments empruntés à l’héritage folklorique de sa culture, mais elle prend soin de distinguer que ces emprunts sont reconnus ou perçus différemment selon que la pièce a été composée par un chanteur populaire anonyme pour les membres de sa communauté, par un musicien expert pour sa communauté, ou adopté par sa communauté mais pas composé pour elle (p. 123). Et quand Maderna emprunte des traits à un choral de Bach, il n’est pas nécessaire d’être familier avec cette oeuvre pour apprécier le parfum de traditionalisme que Maderna voulait communiquer à ses auditeurs en même temps qu’il souhaitait leur transmettre le plaisir de l’innovation (p. 129). Ainsi Maderna incorporait-il dans ses stratégies de composition une connaissance certaine des stratégies de réception qui l’ont conduit à modifier son langage musical en faisant de plus en plus attention à la perception de sa musique, « bien des années, écrit Dalmonte, avant que ce problème ne devienne un enjeu crucial des critiques dominantes des techniques sérielles et post-sérielles » (p. 135).

Irène Deliège

La complexité des stratégies esthésiques fait l’objet de la contribution de Deliège qui a le grand mérite de résumer les aspects théoriques sur lesquels elle se fonde pour approcher empiriquement la réception cognitive de la musique :

-

la perception des changements qui conduit à distinguer entre un avant et un après dans le flux musical (p. 180) ;

-

les opérations de segmentations et de groupements considérées comme des phénomènes universels (p. 181-183) ;

-

les délimitations résultant de distance temporelle, de proximité, de propriétés acoustiques particulières et de similarité (p. 182) ;

-

la combinaison du même et du différent conduisant à l’extraction d’indices et la formation d’empreintes auditives qui en résultent (p. 183-184) – une des contributions personnelles majeures de Deliège à la psychologie de la musique ;

-

la construction cognitive et hiérarchique de groupements et de groupements de groupements (p. 183) ;

-

et la relation difficile entre la durée et la mémoire (p. 184-185).

Tous ces éléments conduisent à la construction de l’oeuvre par l’auditeur et l’élaboration d’un schéma qui en abstrait la forme (p. 185). Il y a là sept pages de synthèse efficace, complétées par une riche bibliographie, auxquelles tous ceux et celles qui sont soucieux de savoir comment fonctionne la perception de la musique, pourront se référer. Ce compendium est d’autant plus remarquable qu’il est suivi par des illustrations empiriques appliquées à de courts extraits de Bach à Stravinski, à la Sequenza VI de Berio, à Éclat de Boulez et au solo de cor anglais de Tristan (p. 185-192). Des expériences permettent de comparer les hypothèses perceptives faites à partir de la partition (relevant de l’esthésique inductive) et les résultats de segmentations faites expérimentalement (elles relèvent de l’esthésique externe). Ces premières hypothèses sont confirmées par 77 % des musiciens professionnels (p. 186). L’enquête démontre aussi que les non-musiciens sont surtout sensibles aux différences de nature acoustique, comme le timbre et les dynamiques (p. 187), ce qui, à mon avis, explique le succès de la musique pop. Les segmentations obtenues pour le solo de Wagner sont reportées sur la partition, ce qui permet aux lecteurs et aux lectrices de les comparer avec ce que l’on obtient lorsque l’on procède à l’analyse du niveau neutre de cette pièce (p. 190), ainsi que je l’ai fait dans mon livre consacré à ce solo. De plus, j’ai pu interpréter poïétiquement les unités ainsi obtenues.

L’entreprise de Goldman permettait de confronter les données poïétiques à la diversité des réactions esthésiques. Ici, c’est l’inverse. Ce sont les résultats de l’enquête esthésique externe qui permettent de les confronter aux hypothèses poïétiques établies grâce à l’analyse du niveau neutre. Dans les deux cas, il y a utilisation de diverses démarches pour éclairer les divers aspects de la dimension tripartite des oeuvres. Elles ne se correspondent pas nécessairement selon le principe de la discrépance entre le poïétique et l’esthésique, mais elles se complètent, et quand correspondance il y a, elles viennent confirmer la formule de Meyer citée par Deliège : « C’est parce que le compositeur est aussi un auditeur qu’il est capable de contrôler son inspiration en fonction de l’auditeur » (p. 195).

Les prolongements de mon travail

Kofi Agawu

Mais au-delà de l’utilisation de la théorie de la tripartition et des concepts qui lui sont reliés, ce qui, pour moi, valorise tout particulièrement ce volume d’hommage, c’est que différents auteurs aient pris pour point de départ quelques-unes de mes propositions, en aient approfondi la portée et en aient tiré des conclusions que je n’aurais pas osé écrire ou qui diffèrent des miennes. À mon tour de réinterpréter ce qui résulte de ce dialogue, conformément à l’échange scientifique du meilleur aloi.

Tel est le cas des considérations d’Agawu sur les tentatives de mise en évidence des ethnothéories chez les peuples autochtones et tout particulièrement en Afrique. Dans sa contribution, cet ethnomusicologue cite longuement un passage de Musicologie générale et sémiologie où j’étudie les caractéristiques sémiologiques du discours des autochtones sur leur musique (Nattiez 1987, p. 230-243[15]). J’avais souligné que, si la description des katajjait par les Inuit comme sons de gorge n’était pas conforme à ce que les recherches phonétiques nous apprennent sur ces productions vocales, il n’y avait aucune raison de ne pas le dire, sous prétexte que l’autochtone aurait raison quand il parle de sa culture. Je considérais donc qu’il ne fallait pas endosser a priori le contenu de tout discours autochtone et que, devant le silence fréquent des « ethnothéories » sur les structures musicales, il était parfaitement légitime de recourir aux méthodes développées par les Occidentaux. Proposant un panorama d’une grande richesse des « ethnothéories » mises en évidence par de nombreux ethnomusicologues spécialistes de l’Afrique, Agawu n’y trouvait rien qui ressemble à une « self-standing theory » et il est allé jusqu’à parler, à propos des renseignements récoltés, de « nibbles », d’« amuse-gueules » (The Dawn of Music Semiology, p. 41). Il fallait sans doute que ce soit un ethnomusicologue originaire du Ghana qui le dise, pour que cette affirmation ne soit pas interprétée comme une forme de néo-colonialisme intellectuel. Et je lui sais gré d’avoir affirmé qu’il ne fallait pas se priver de méthodes analytiques sous le prétexte qu’elles ont été inventées à Paris, Montréal ou Berlin plutôt que dans des villages proches de Lagos, Nairobi ou Accra (p. 42). Une position « politiquement incorrecte » que j’interprète comme une justification supplémentaire de la légitimité de l’analyse du niveau neutre. Il montrait aussi, à propos d’un cas particulier, que ce ne sont pas tous les autochtones qui disent la même chose à propos d’un phénomène musical donné :

S’agissait-il d’un discours qui avait disparu après avoir été inventorié en 1994 ? Est-ce que ces termes avaient été connus seulement d’un nombre particulier d’individus aka ? Avaient-ils été suscités par une manière particulière de les interroger ? Avaient-ils été fondés sur des termes d’origine métropolitaine ?

p. 45

Tout cela confirmait un point sur lequel j’avais beaucoup insisté : parce que le discours autochtone est une forme symbolique distincte du fait musical lui-même, son contenu s’explique par la sélection des éléments considérés comme pertinents et par les contextes spécifiques où ces propos sont énoncés.

Mais Agawu est allé plus loin. Faisant un inventaire de toutes les difficultés rencontrées dans l’analyse des ethnothéories, il est allé jusqu’à soutenir, prenant le contrepied de ce que croient le plus souvent les ethnomusicologues, qu’il n’y a pas dans une culture donnée une ethnothéorie globale que le chercheur aurait pour mission de reconstituer. En admettant que je sois parvenu à la même conclusion, je n’aurais sans doute pas osé l’écrire, mais, ayant intégré récemment la théorie de l’individualisme méthodologique de Max Weber[16], je suis prêt aujourd’hui à théoriser, pour la soutenir, au moins partiellement, la position d’Agawu : nous avons souvent affaire, dans chaque communauté, à autant d’« ethnothéories » qu’il y a d’individus ou de groupes d’individus, et nous devons nous détourner des généralisations globales dont les approches historiques et culturelles sont friandes. Pourquoi ? Parce qu’avant d’être le reflet de la pensée d’une collectivité, le discours sur la musique d’un individu est une forme symbolique particulière dont les conditions d’apparition et le contenu doivent être abordés en eux-mêmes et pour eux-mêmes. Mais j’ajouterai un bémol à la position radicale d’Agawu : les ethnothéories sont d’abord élaborées par des individus, oui, mais leurs rencontres et leurs intersections peuvent conduire à une théorie ou des fragments de théories partagées par plusieurs ou par tous au sein d’une collectivité. Sinon, on ne comprendrait pas pourquoi et comment l’approche fondée sur l’individualisme théorique a été élaborée par un sociologue [17].

Nicolas Meeùs

L’article de Meeùs sur le concept de « Inhalt » (le contenu) chez Schenker et la perspective d’une sémiologie schenkérienne, m’interpelle autrement, car Schenker est probablement l’important théoricien sur lequel je ne me suis pas risqué à écrire quoi que ce soit, ou si peu, ayant considéré, lorsque je les ai découvertes, que les propositions de Leonard Meyer me satisfaisaient davantage. C’est d’ailleurs ce que me semblent prouver des citations de Schenker (inclues dans le texte de Meeùs, p. 86 et 89) dont la pensée n’est pas loin des relations implicationnelles-réalisationnelles de Meyer. Mais à une différence près, capitale pour moi : Meyer rend beaucoup plus explicites les procédures pour les mettre en évidence. Mon silence à propos de Schenker est à coup sûr une lacune dans mon travail que j’ai partiellement tenté de combler en incluant récemment dans la traduction à paraître de mon livre sur le solo de cor anglais de Tristan [18] l’examen critique de l’analyse schenkérienne de la même pièce proposée par nul autre que Meeùs lui-même. Encore une fois, l’esprit de dialogue scientifique est à l’oeuvre. En montrant que Schenker a voulu, durant toute sa carrière, expliquer ce qui distingue la musique du langage (p. 83 et 85), Meeùs est entré de plain-pied dans ce que, dès la rédaction de mes Fondements de 1975, j’avais appelé « la sémiologie comparée du langage et de la musique ». En rapprochant le concept schenkérien de « Inhalt » avec les réflexions de Hanslick sur la forme et le contenu, il prolonge l’examen, lui aussi à caractère sémiologique, que j’avais fait du formalisme de Hanslick en introduction à la première réédition révisée de la traduction française de Du beau dans la musique (Nattiez 1993, p. 55-80). Meeùs souligne que, chez Schenker, la signification musicale existe aux niveaux relationnels plutôt qu’au niveau des unités substantives.

Certes, lorsque Meeùs semble endosser la conception schenkérienne de l’« Inhalt » de la musique, je ne peux le suivre quand il affirme que la musique n’a pas de puissance dénotative, et qu’elle ne peut jamais décrire (comme fait le langage) ou imiter (comme le font les arts figuratifs) (p. 83), ou lorsqu’il écrit encore que « le contenu musical, la signification musicale, peuvent être produites par des moyens techniques purement musicaux, sans aucune référence extérieure » (p. 87). Les travaux de sémantique musicale de Michel Imberty me semblent prouver le contraire (Imberty 1979). Outre le fait que l’article de Meeùs propose un examen philologique attentif du contenu du concept de « Inhalt » (sans jeu de mot !) chez Schenker, ce qui est une de ses grandes qualités, sa contribution souligne que la musique est faite de « Tonwörter » (de « words-in-tone ») différents des mots du langage (The Dawn of Music Semiology p. 87) et que son autoréférentialité est une de ses caractéristiques premières. Et cela reste vrai dans le contexte de ma conception sémiologique de la musique qui diffère de celle de Meeùs : si une oeuvre musicale a la capacité de renvoyer au monde extérieur et au vécu des tous ceux qui la produisent et qui l’écoutent, toute la question est de savoir comment ce lien est établi avec ses structures immanentes qu’il faut bien avoir décrites. Mais pour le comprendre, il faut abandonner la conviction, je cite Meeùs, que « la musique ne dénote ou ne connote jamais rien » au niveau de l’élaboration de l’accord parfait (p. 89), mais que ces phénomènes relationnels sont de l’ordre de la signification pour l’esprit de l’auditeur, en particulier lorsqu’ils font l’objet de répétitions et que, à ce titre, ils deviennent un constituant sémiologique de l’oeuvre.

Arnold Whittall

Dans sa contribution à ce livre d’hommage, Whittall prend une position opposée à l’optique résolument formaliste et quelque peu réductrice de Meeùs, mais sans que chacun ait eu connaissance du texte de l’autre :

Tout savoir musical sérieux considèrerait avec dédain l’idée que n’importe laquelle et toutes les compositions instrumentales ne bénéficieraient pas d’un “programme” ou de reposer sur des histoires ou des scénarios pour organiser la progression de la musique

p. 101

Ce qui démontre que le recours aux idées de la sémiologie peut ouvrir la voie à des débats fondamentaux qui touchent en fait à ce que la musique est ontologiquement.

L’article de Whittall se penche sur une conjonction qui m’a beaucoup occupé, celle entre Wagner et Boulez, mais il le fait en situant leur relation du point de vue de la catégorie de la modernité (p. 100-101). C’est un texte que j’aurais aimé avoir écrit. D’abord parce qu’il souligne un aspect important de mes recherches : les principes généraux de la sémiologie telle que je la conçois peuvent être appliqués aussi bien, avec force détails, à une oeuvre courte – et il fait allusion aux 96 pages de mon analyse de Density 21.5 de Varèse (Nattiez 1982) – qu’à des problèmes qui embrassent des objets de dimension autrement plus vaste (et il renvoie, p. 100, aux 12 pages de ma comparaison de Wagner, Proust et Boulez (Nattiez 1993, p. 115-127). Cela est possible à la condition d’être ferme avec les principes qui gouvernent épistémologiquement l’une ou l’autre entreprise, identiques dans les deux cas : ils permettent, dit-il, d’éviter la dilution du propos et les généralisations sans intérêt (The Dawn of Music Semiology p. 100).

Lui-même se fait le parfait illustrateur de cette double orientation en proposant dès le début une analyse comparée de pièces aussi courtes que l’hommage d’une minute de Britten à Paul Sacher et de l’oeuvre de huit minutes et demi pour sept violoncelles de Boulez, Messagesquisse, écrite aussi en l’honneur de Sacher (p. 97-99). Il propose à leur sujet des analyses qu’il qualifie lui-même de paradigmatiques (p. 100) tout en servant de liminaire à une vaste entreprise qui aborde les enjeux de la modernité à la fois chez Wagner et chez Boulez. Et c’est une problématique sémiologique que Whittall place au coeur de cette investigation à la fois historique et esthétique sur les destinées du modernisme du xix e au xxi e siècle : il part de considérations sur les rapports de la musique et des mots, à la fois dans les opéras de Wagner et dans les oeuvres et la carrière de Boulez. À partir de 1970, en effet, ce dernier cesse d’écrire des oeuvres vocales au moment où, tout en dirigeant régulièrement certaines des oeuvres de Wagner de 1966 à 2005, il intègre dans Éclat/Multiples, Rituel à la mémoire de Maderna, …explosante-fixe… et la réécriture de la Troisième improvisation sur Mallarmé des traits stylistiques inspirés de Wagner : le sens de la continuité absent de ses premières oeuvres et l’expansion à partir d’un noyau générateur (le « central core »), un aspect manifeste dans Répons que Boulez déclare lui avoir été inspiré par la Tétralogie (p. 107). Mais ces aspects formels n’excluent pas chez lui l’émergence d’une amplitude expressive plus grande que dans ses oeuvres antérieures. Whittall démontre ainsi que les traits d’écriture boulézienne sont inspirés de la modernité de Wagner reconnus comme tels par Boulez dans Parsifal :

L’emphase, pour la première fois, sur l’incertitude, de l’indétermination, un rejet déterminé de la finalité, et le refus de stabiliser des événements musicaux avant qu’ils aient épuisé leurs pouvoirs potentiels d’évolution et de renouvellement

Boulez cité par Whittall, p. 106

Et l’exégèse de Whittall prend toute sa force lorsqu’il montre le lien entre l’union du développement formel et de l’expressivité, avec l’objectif quasi liturgique de ses oeuvres écrites en hommage à Maderna et Stravinski qui sont autant de « rituels imaginaires […] de l’éphémère et de l’éternel » et de « cérémonies du souvenir et de la mort ». C’est ainsi qu’écrivant des oeuvres non vocales, écrit Whittall, « Boulez oublie le sujet des oeuvres de Wagner mais se souvient de son esthétique structurelle » (p. 111). Ses oeuvres sont dès lors des sortes de « godless litany » (p. 109), ce qui m’avait fait écrire que, paradoxalement, le seul élément vécu dans les oeuvres de Boulez, c’est la mort. J’avais ainsi été amené à prendre à mon compte la formule du poète Yves Bonnefoy, riche de résonances : « Dieu est mort mais le divin lui survit » (Bonnefoy, dans Nattiez 1999, p. 13). Il y a chez Boulez ce que j’ai appelé « la dimension métaphysique d’une musique sans transcendance religieuse » (Nattiez 2009a, p. 64-65) et la quête d’un « arrière-pays » dont Bonnefoy sait pourtant qu’il n’existe pas (Bonnefoy, dans ibid., p. 69) mais qui se manifeste dans le jeu des structures. Conclusion à caractère historique : c’est parce que, au-delà de l’univers expressif propre à Wagner, Boulez a été sensible à « la flexibilité formelle particulière du monde wagnérien » qu’il a apporté « sa contribution caractéristique à la survivance du modernisme musical jusqu’au xxi e siècle » (p. 214).

Une image de la musicologie d’aujourd’hui

Les références à mon travail, les illustrations de la fécondité de la tripartition et les prolongements apportés par tous les auteurs réunis dans ce Festschrift ont un grand mérite dans l’état actuel de la connaissance musicologique. Les convictions miennes, que j’ai souvent empruntées à d’autres comme Jean Molino ou Leonard Meyer, sont appliquées à des auteurs que je n’ai jamais lus ou dont j’ignorais même l’existence avant de lire ce livre d’hommage, et en cela, la stratégie des différents auteurs est identique à celle que j’ai toujours voulu pratiquer. On y trouve, certes, des auteurs souvent cités dans la littérature musicologique, sémiologique, philosophique, anthropologique ou psychologique : Ray Birdwhistell, André Boucourechliev, Henri Focillon, Paul Fraisse, Paul Guillaume, Michel Imberty, Ray Jackendoff, Marcel Jousse, Fred Lerdahl, André Leroi-Gourhan, Marcel Mauss, Leonard Meyer, François Nicolas, Nicolas Ruwet, Rose Subotnik, Gary Tomlinson. Mais à côté d’eux, je dois à l’honnêteté de souligner dans ce livre la référence à de nombreux travaux que je n’ai jamais fréquentés, voire dont j’ignorais l’existence. Quitte à faire du « name dropping », la liste de noms d’auteurs qui suit donne une idée de la richesse de l’ouvrage (et je ne cite ici que des auteurs de livres !) : Robert Abelson, David Ames, Dietrich Bartel, Frédéric Bertlett, Richard Cohn, Earle Coleman, Ian Cross, John Daverio, Josh Epstein, William Friedman, Armando Gentilucci, Michael King, Anthony Kings, Jean-Louis Le Moigne, Fabien Lévy, Michael Klein, Tamara Levitz, Alain Lieury, Elizabeth Margulis, David Metzer, Stephen Mithen, Brian Moore, V. Y. Mudimge, Meki Nzewi, Antonio Pagliaro, Marc Perlman, Stephen Pinker, Nicholas Reyland, Steven Rings, Roger Schank, Roman Vlad, Lawrence Zbikowski. Je frémis à la pensée qu’il me faudra les lire et les considérer lorsque je me déciderai à terminer mon Traité de musicologie générale. Avec cette longue liste, j’espère faire comprendre que The Dawn of Music Semiology est non seulement un enrichissement pour moi parce qu’il m’apprend beaucoup, mais qu’il le sera aussi pour ceux et celles qui prendront la peine de le lire et qui ont à coeur de connaître les multiples facettes de l’actualité et de la pensée musicologiques.

Ce n’est pas parce qu’il parle de mon travail que je considère The Dawn of Music Semiology comme un grand livre. Mon seul mérite, si j’en ai un, c’est d’avoir suscité par la diversité de mes champs d’intérêt théoriques et empiriques une prolifération d’idées et de références que l’on trouve rarement dans des ouvrages de musicologie, précisément parce que leurs objectifs monographiques ne leur permettent pas de balayer large quant aux problèmes et aux méthodes de la musicologie considérée dans toutes ses manifestations. De ce point de vue, Jonathan Dunsby et Jonathan Goldman n’ont pas tort de dire qu’on trouve dans l’ouvrage qu’ils ont dirigé les thèmes centraux de la discipline depuis 1970 tout en ouvrant des portes vers son avenir. Ultimement, et je pense ici à nos étudiants et étudiantes, j’y vois une incitation à aborder notre discipline de la manière la moins restrictive, la moins réductrice et la plus ouverte qui puisse être. Merci à Jonathan et Jonathan pour avoir suscité tout cela.

Parties annexes

Note biographique

Professeur émérite de l’Université de Montréal, Jean-Jacques Nattiez est considéré comme un des pionniers de la sémiologie musicale et il milite pour le développement d’une musicologie générale. Il a appliqué ses concepts à la pensée musicale de Pierre Boulez, aux oeuvres de Wagner, à la musique des Inuit, des Aïnou, des Baganda, et aux relations entre musique et littérature. Il a été le directeur général d’une Encyclopédie de la musique en cinq volumes publiée chez Actes Sud. Après Analyses et interprétations de la musique et Wagner antisémite, il prépare Fidélité et infidélité dans la mise en scène d’opéra, une synthèse sur la musique des Inuit et un Traité de musicologie générale.

Notes

-

[1]

On trouve dans The Dawn of Music Semiology (p. 201-203) la bibliographie de mes livres et celle des articles dont le contenu n’est pas repris dans mes ouvrages. Les pages qui figurent entre parenthèses dans le cours de cet article et dans les notes de bas de page sans autre précision bibliographique renvoient à l’édition de ce Festschrift cité en tête de cet article.

-

[2]

Pierre Boulez, « Forword. About Jean-Jacques Nattiez », p. vii-ix.

-

[3]

Arnold Whittall, « Music under the Sign of Modernism. From Wagner to Boulez, and Britten », p. 97-116.

-

[4]

Rossana Dalmonte, « Musical Borrowings in the Works of Bruno Maderna », p. 119-138.

-

[5]

Jonathan Goldman, « Of Doubles, Groups and Rhymes. A Seriation of Works for Spatialized Orchestral Groups (1958-60), p. 139-176.

-

[6]

Irène Deliège, « The Psychological Organization of Music Listening. From Spontaneous to Learned Perspective Processes », p. 177-200.

-

[7]

Kofi Agawu, « Against Ethnotheory », p. 38-55.

-

[8]

Simha Arom, « From Georgian to Medieval Polyphonies. Analysis and Modeling », p. 59-80.

-

[9]

Nicolas Meeùs, « Schenker’s Inhhalt, Schenkerian Semiotics. A Preliminary Study », p. 81-96.

-

[10]

Jonathan Dunsby, « Music Semiology in the Mind of the Musician », p. 23-37.

-

[11]

Jean Molino, « Music and Gesture », p. 11-22.

-

[12]

Dunsby et Goldman, « Introduction », p. 1-8, notamment p. 4.

-

[13]

Ce que la musicologie allemande appelle « die Instrumentalität ».

-

[14]

Je renvoie ici à l’original français de cette contribution dont l’article publié dans The Dawn of Semiology est une traduction (Nattiez 2009b, chap. 3 : « La musique et le geste », p. 137-148).

-

[15]

Cité par Agawu d’après la version anglaise Music and Discourse. Toward a Semiology of Music (Nattiez 1990).

-

[16]

Sous l’influence de l’article de Jean Molino (2006, notamment p. 1388-1391).

-

[17]

Je remercie Nathalie Fernando dont la réaction critique à l’égard de ma présentation verbale du 16 novembre 2017 m’a conduit à apporter ces précisions.

-

[18]

À l’initiative de Dunsby, aux Presses de l’Université de Rochester.

Bibliographie

- Imberty, Michel (1979), Entendre la musique. Sémantique psychologique de la musique, Paris, Dunod.

- Molino, Jean (1975), « Fait musical et sémiologie de la musique », Musique en jeu, no 17, p. 37-62 ; traduction anglaise « Musical Fact and the Semiology of Music », Music Analysis, vol. IX, no 2 (juillet 1990), p. 113-156. Repris dans Jean-Jacques Nattiez (2009b), p. 73-118.

- Molino, Jean (2006), « Pour une autre histoire de la musique. Les réécritures de l’histoire dans la musique du xx e siècle », dans Jean-Jacques Nattiez (dir.), Musiques. Une encylopédie pour le xxi e siècle, « Vol. 4. Histoire des musique européennes », Arles/Paris, Actes Sud/Cité de la musique, p. 1386-1440.

- Nattiez, Jean-Jacques (1975), Fondements d’une sémiologie de la musique, Paris, Union générale d’éditions.

- Nattiez, Jean-Jacques (1982), « Varèse’s Density 21.5. A Study in Semiological Analysis », Music Analysis, vol. I, no 3, p. 243-340.

- Nattiez, Jean-Jacques (1987), Musicologie générale et sémiologie, Paris, Christian Bourgois.

- Nattiez, Jean-Jacques (1990), Music and Discourse. Toward a Semiology of Music, traduit par Carolyn Abbate, Princeton, Princeton University Press.

- Nattiez, Jean-Jacques (1993), Le combat de Chronos et d’Orphée, Paris, Christian Bourgois.

- Nattiez, Jean-Jacques (1999), La musique, la recherche et la vie. Un dialogue et quelques dérives, Montréal, Leméac.

- Nattiez, Jean-Jacques (2009a), « La promesse du seuil. Musique et poésie dans la pensée et l’oeuvre d’Yves Bonnefoy », dans Jean-Jacques Nattiez et al., Quêtes d’absolus, Montréal, Éditions Simon Blais, p. 57-86.

- Nattiez, Jean-Jacques (2009b), Le singe musicien. Sémiologie et anthropologie de la musique, textes réunis et présentés avec la collaboration de Jonathan Goldman, Arles/Paris, Actes Sud/ina, p. 73-118.

- Nattiez, Jean-Jacques (2013), Analyses et interprétations de la musique. La mélodie du berger dans le Tristan et Isolde de Richard Wagner, Paris, Vrin.

- Ruwet, Nicolas (1972), Langage, musique, poésie, Paris, Seuil.