Résumés

Précis

Les instances « centralisées » de représentation collective pourraient-elles constituer une ressource de pouvoir pour les salariés dans les organisations de travail fragmentées contemporaines? En se référant aux spécificités du cadre institutionnel français, cet article articule la théorie des ressources de pouvoir au concept de modelage institutionnel pour faire apparaître que les ressources de pouvoir des directions leur permettent de s’appuyer sur des lacunes institutionnelles limitant la portée de ces instances comme ressources de pouvoir pour les salariés. Il utilise l’enquête REPONSE 2017 (DARES) pour quantifier les entreprises « éclatées » ainsi que leurs instances de représentation collective. Six monographies d’entreprises éclatées sont également mobilisées pour illustrer la diversité des stratégies de modelage institutionnel des directions.

Résumé

La représentation traditionnelle de l’entreprise a été mise à mal par des processus de désintégration productive (sous-traitance et dispersion géographique) et de concentration économique et financière (filialisation). Ce mouvement a été accompagné de droits collectifs nouveaux prenant la forme d’instances au niveau « centralisé », c’est-à-dire celui censé prendre en compte l’ensemble du collectif de travail. En se référant aux spécificités du cadre institutionnel français, cet article articule la théorie des ressources de pouvoir au concept de modelage institutionnel pour faire apparaître que les ressources de pouvoir des directions leur permettent de s’appuyer sur des lacunes institutionnelles limitant la portée de ces instances comme ressources de pouvoir pour les salariés. Il utilise l’enquête REPONSE 2017 (DARES) pour quantifier les entreprises « éclatées » ainsi que les instances de représentation collective qui s’y déploient. Six monographies d’entreprises éclatées sont mobilisées pour illustrer la diversité des stratégies de modelage institutionnel des directions dans la mise en place d’instances centralisées. La prégnance de trois formes d’éclatement (sous-traitance, groupe, multisites) et le peu de place qu’y prennent les instances centralisées sont d’abord mis en évidence. Les limites institutionnelles des instances centralisées sont ensuite analysées à partir des ressources de pouvoir dont disposent les directions et de la diversité des stratégies mises en oeuvre pour configurer ces instances. L’éclatement des entreprises est alors analysé comme un instrument d’altération des ressources de pouvoir des salariés en ce qu’il réduit leur intérêt et leur capacité à participer au dialogue social et qu’il divise et met en concurrence une main-d’oeuvre fragmentée. Des ressources d’association permettant de surmonter les divisions que fait naître l’éclatement et des ressources institutionnelles pour rééquilibrer la capacité à fixer le cadre de consultation des salariés sont finalement discutées pour restreindre les marges de manoeuvre des directions.

Mots-clés :

- Sous-traitance,

- filialisation,

- représentation collective,

- instances centralisées,

- ressources de pouvoir,

- stratégie patronale

Corps de l’article

1. Introduction

La conception traditionnelle de l’entreprise repose sur une double unité : l’unité de lieu, avec la présence sur le même lieu de travail de l’ensemble du collectif de salariés, et l’unité de direction, où un unique employeur dispose du pouvoir de direction juridique et économique. Cette double unité permet alors de construire un cadre de représentation collective où des acteurs bien identifiés sont regroupés dans des instances leur permettant de disposer à la fois des informations et de marges de manoeuvre pour aboutir à des compromis. C’est cette représentation de l’entreprise qui prévalait lors de l’instauration des instances représentatives du personnel (IRP) en France, depuis les comités d’entreprise (CE) en 1946 jusqu’à l’extension de leurs prérogatives à l’occasion des lois Auroux en 1982[1]. Depuis les années 1990, en lien avec la décentralisation de la négociation collective, les réformes se sont succédé (Giraudet, 2018), la dernière en date concernant la fusion des IRP au sein des établissements en Conseil social et économique (CSE) en 2017.

Alors que la décentralisation de la négociation collective au niveau de l’entreprise se trouvait largement promue en France et au niveau international (Visser, 2016), la conception traditionnelle de l’entreprise se trouvait, quant à elle, largement mise à mal par un double processus de désintégration productive et organisationnelle d’une part, et de concentration économique et financière d’autre part (Marchington et al., 2005 ; Weil, 2014 ; Perraudin et al., 2014 ; Appelbaum, 2017). Que recouvre alors le niveau de l’entreprise lorsque le collectif de travail et les centres de pouvoir sont « éclatés » et insérés dans des réseaux de dépendance multiples? Plusieurs travaux ont pu montrer la dégradation des conditions de travail et d’emploi des salariés « éloignés » des centres de pouvoir, en particulier dans les entreprises sous-traitantes et dépendantes de donneurs d’ordres. Selon Bernahrdt et al. (2016), le développement de la sous-traitance aux États-Unis est ainsi à l’origine d’un accroissement des inégalités salariales de même qu’une pression sur les salaires et les conditions de travail qui touche particulièrement les personnes les moins qualifiées et les moins rémunérées. Pour la France, Perraudin et al. (2014) montrent que les preneurs d’ordres concentrent le travail d’exécution et que la médiane des salaires par qualification y est considérablement plus faible que chez les donneurs d’ordres. Une surexposition des salariés des entreprises sous-traitantes aux risques professionnels soulève également la question de l’extériorisation des risques et du travail pénible et dangereux par des entreprises donneurs d’ordres (Thébaut-Mony, 2008 ; Perraudin et Thèvenot, 2022).

Cette fragmentation du travail est ainsi à l’origine d’une dégradation sans précédent des conditions de travail qui ne trouve pas de réponse dans la conception traditionnelle de l’entreprise reliant un employeur et ses salariés (Weil, 2014). Selon Doellgast, Bidwell et Colvin (2021), la croissance du pouvoir patronal et le déclin des protections institutionnelles depuis les années 2000 ont atteint une telle ampleur qu’ils remettent en cause les analyses de la relation d’emploi reposant sur une délimitation claire des acteurs en jeu (syndicats, employeurs, États), et invitent à inscrire le processus de fragmentation du travail et des processus productifs dans des théories des relations industrielles renouvelées.

Parce que le rapport de subordination dépasse les frontières juridiques de l’entreprise, quand elle est « éclatée » par la présence de donneurs d’ordres ou de groupes financiers, il s’agit de repenser le cadre institutionnel de la représentation collective des salariés et les ressources de pouvoir associées, tant du côté des employeurs que de celui des salariés. En France, le niveau local de représentation (l’établissement ou l’entreprise) peut être articulé au niveau interétablissement dans le cadre du comité central d’entreprise (CCE), ou au niveau interentreprises avec le comité de groupe (CG) ou l’unité économique et sociale (UES). Ce schéma institutionnel construit ainsi formellement un cadre de représentation des travailleurs qui pourrait correspondre à la structure organisationnelle de la « firme éclatée ». Mais constitue-t-il pour autant une ressource pour que les travailleurs puissent y faire entendre leur voix?

Cet article articule la théorie des ressources de pouvoir (Refslund et Arnholtz, 2022) au concept de modelage institutionnel (institutional toying de Benassi et Kornekalis, 2021) pour faire apparaître que les employeurs s’appuient sur des lacunes institutionnelles pour limiter la portée des ressources de pouvoir que pourraient constituer ces institutions pour les salariés. En effet, les directions, par leur stratégie d’éclatement, sont dotées de ressources structurelles, institutionnelles et d’association (selon la terminologie de Wright, 2000) dont le champ d’action peut porter sur la configuration même des ressources des salariés. Dit autrement, les directions disposent de ressources liées à l’éclatement qui leur permettent de (re)configurer la représentation collective à leur avantage. Il s’agit d’un cas de « modelage institutionnel » où, par l’éclatement, les directions s’approprient des ressources de pouvoir institutionnelles de telle sorte que les travailleurs restent en position fragilisée.

La constitution d’instances représentatives centralisées, impliquant différentes composantes de l’entreprise « éclatée », présente des similitudes avec le mode de négociation en réseau (network bargaining) en ce qu’elles sont censées réunir une main-d’oeuvre fragmentée face aux stratégies d’éclatement des entreprises (Anner et al., 2021). Ici, l’étude des instances de représentation collective en France, et non plus du contenu de la négociation[2], nous conduit à faire apparaître que les ressources d’association peuvent être modelées par les stratégies patronales. La capacité des employeurs à configurer ces instances centralisées ainsi que leur articulation avec les instances représentatives locales constituent alors, pour eux, une ressource institutionnelle qui limite les ressources d’association des salariés.

Nous retenons trois formes d’éclatement dont chacune est source de dépendance entre entreprises ou établissements. L’éclatement dit « productif » renvoie aux processus de désintégration verticale et de mise en sous-traitance d’activités annexes ou principales qui conduisent les donneurs d’ordres à organiser et à contrôler l’activité et la main-d’oeuvre de preneurs d’ordres se trouvant de fait en situation d’autonomie contrôlée (Appay, 2005). L’éclatement que nous qualifions de « capitalistique » ou de « financier », faisant l’objet d’une vaste littérature, est en partie lié aux restructurations financières opérées par les groupes depuis les années 1990 (Beaujolin-Bellet et Schmidt, 2012). Il conduit à une perte d’autonomie des filiales en matière d’orientations stratégiques ainsi qu’à un cadre budgétaire contraignant pour la prise de décision, notamment en matière d’emploi. Enfin, l’éclatement « géographique » ou « de site » fait référence ici à la présence de plusieurs « établissements » appartenant à la même entreprise, disposant d’une « autonomie » partielle en matière de gestion de l’emploi et des conditions de travail et dépendant des décisions du siège.

Sur le plan empirique, nous nous appuyons sur l’enquête REPONSE 2017 (DARES) pour quantifier les entreprises éclatées en France ainsi que le type d’IRP qui s’y déploie. Nous disposons également de six monographies d’entreprises éclatées pour illustrer la diversité des stratégies de modelage institutionnel des employeurs dans la constitution d’instances centralisées.

Après avoir mis en évidence la prégnance des trois formes d’éclatement étudiées et fait apparaître le peu de place qu’y prennent les instances centralisées, la section suivante met au jour les limites institutionnelles des instances centralisées à travers l’analyse des marges de manoeuvre dont disposent les directions. Nous montrons alors que ces difficultés sont consubstantiellement liées à l’éclatement à travers les processus de divisions qu’il alimente. Nous concluons sur des propositions susceptibles de permettre de restaurer des ressources d’association pour les salariés dans l’entreprise éclatée et restreindre les marges de manoeuvre des directions.

2. La faiblesse quantitative des instances centralisées dans un paysage productif où l’entreprise éclatée est dominante

Les établissements sont largement concernés par les diverses formes d’éclatement (2.1). Si la législation française prévoit des instances représentatives centralisées couvrant les entreprises éclatées (2.2), de nombreux établissements n’en disposent pas (2.3).

2.1 Des formes d’éclatement largement dominantes

L’enquête « Relations professionnelles et négociations d’entreprise » (REPONSE), menée tous les six ans par la Direction d’animation de la recherche et des études statistiques (Dares) du ministère du Travail, renseigne sur les relations sociales dans les établissements d’au moins 11 salariés en France du secteur marchand et associatif non agricole[3]. Elle permet d’identifier les établissements qui relèvent d’une entreprise éclatée (par le biais de la filialisation, de la sous-traitance, de l’appartenance à une entreprise multiétablissements), ainsi que les IRP présentes au niveau local et au niveau centralisé. Sur le champ des établissements (d’au moins 11 salariés) appartenant à des entreprises de 50 salariés et plus, pour lesquels, à la date de l’enquête, les employeurs étaient tenus d’organiser des élections pour la mise en place d’un comité d’établissement ou d’entreprise (CE)[4], les résultats de l’enquête indiquent que les formes d’éclatement se sont répandues, notamment depuis l’enquête de 2005, pour devenir la norme (voir Tableau 1). En 2017, 88 % des établissements étudiés sont impliqués dans une chaîne de sous-traitance en tant que donneur d’ordres et/ou de preneur d’ordres[5]. Plus de quatre établissements sur cinq appartiennent à une entreprise multiétablissements et près des deux tiers font partie d’une entreprise filiale d’un groupe.

Au-delà de la généralisation de l’éclatement, c’est le cumul des formes qui ressort. Plus de la moitié des établissements sont à la fois impliqués dans la sous-traitance, appartiennent à une entreprise multi-établissements et font partie d’un groupe, et seulement 2,5 % des établissements ne sont concernés par aucune de ces trois formes d’éclatement.

Tableau 1

Les formes d’éclatement et leur cumul

* La question relative au recours à la sous-traitance a été modifiée dès 2011, en incluant toute forme de sous-traitance, ce qui peut expliquer les plus faibles proportions d’établissements concernés par la sous-traitance et par les trois formes d’éclatement en 2005.

Champ : établissements de 11 salariés et plus, appartenant à une entreprise de 50 salariés et plus, du secteur marchand et associatif hors agriculture.

Face aux différentes formes d’éclatement, la législation française a, dès l’institution du CE, favorisé l’émergence de nouvelles instances de dialogue social qui permettent de couvrir, non pas uniquement les salariés d’un employeur, mais une « réalité sociale » où s’exerce le pouvoir patronal (Giraudet, 2018) en promouvant une articulation entre le niveau local, où se vivent les conditions concrètes de la vie salariale, et le niveau central, où se discutent les décisions économiques.

2.2 Les trois types d’instances centralisées de l’entreprise éclatée

Dès sa création, en 1946, le comité central d’entreprise (CCE) vise à articuler, dans les entreprises à structure complexe, plusieurs niveaux de représentations : local, avec le comité d’entreprise (CE), et central, avec le CCE. Vingt-cinq ans plus tard, en 1970, avec la création, de manière jurisprudentielle, des unités économiques et sociales (UES), se manifeste la possibilité d’une représentation collective pouvant relier des salariés d’employeurs différents. Enfin, en 1982, les lois Auroux, qui attribuent au CE son rôle actuel[6], énoncent qu’un comité de groupe (CG) doit être constitué au sein du groupe formé par une entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle, reconnaissant ainsi qu’un pouvoir patronal peut s’exercer sur l’employeur lui-même à travers ses relations de dépendance financière. Les Ordonnances de 2017, fusionnant les différentes IRP présentes au sein des établissements en Conseil social et économique (CSE), n’ont pas modifié les diverses possibilités offertes pour mettre en place une représentation collective au sein des structures complexes que sont les entreprises éclatées : des CSE d’établissements et des CSE centraux d’entreprises peuvent être constitués, les CE d’UES deviennent CSE d’UES, et les CG ne sont pas affectés[7]. Elles ont cependant ouvert le champ de la négociation à la structuration elle-même de l’instance, et tout particulièrement au nombre d’établissements distincts[8].

Ainsi, trois types d’instances centralisées visent à adapter le dialogue social aux évolutions du périmètre de l’entreprise. Les CG répondent au développement des formes de filialisation, les comités centraux visent à adapter les instances aux situations de structures multisites. Enfin, si aucune instance centralisée n’est pensée de manière spécifique pour encadrer le travail en sous-traitance, les UES peuvent jouer ce rôle. En effet, par définition, l’UES est constituée de plusieurs entreprises juridiquement distinctes présentant des liens étroits. L’unité économique fait référence à la complémentarité ou la similarité de leurs activités ainsi qu’à la concentration des pouvoirs de direction au niveau de l’une des entreprises. L’unité sociale renvoie, quant à elle, à « l’existence d’une communauté de travail homogène ». L’UES peut ainsi être constituée dans le cadre de rapports de sous-traitance, mais elle peut aussi l’être, par exemple, entre certaines des filiales d’un groupe. Elle transcende ainsi l’ensemble des formes d’éclatement dès lors que les liens étroits sont reconnus par décision de justice ou accord collectif.

2.3 Des instances centralisées peu présentes

L’enquête REPONSE permet d’évaluer dans quelle mesure les IRP sont mises en place, au niveau local et au niveau central. En 2017, avant les Ordonnances, les trois-quarts des établissements étudiés disposent d’un CE au niveau local, et encore davantage (près de 80 %) lorsque l’établissement fait partie d’une entreprise multisites ou d’un groupe : les instances locales sont ainsi largement présentes (Tableau 2).

Tableau 2

Les instances locales et centralisées dans les entreprises éclatées (en % d’établissements)

Champ : établissements de 11 salariés et plus, appartenant à une entreprise d’au moins 50 salariés, du secteur marchand et associatif hors agriculture.

En revanche, alors que la législation française prévoit la mise en place d’un CCE dans les entreprises multiétablissements, seulement 19,8 % des établissements concernés en disposent. De même, seulement 24,5 % des établissements appartenant à une filiale d’un groupe ont un CG, et les UES ne concernent que 19,1 % des établissements[9]. Alors même que les formes d’éclatement qui les rendent nécessaires sont extrêmement répandues, ces résultats indiquent que seule une faible proportion d’établissements sont couverts par une instance centralisée, y compris lorsque la loi le prévoit.

3. Les instances centralisées comme manifestation des ressources de pouvoir des employeurs?

Si l’on prend appui sur la relecture que proposent Refslund et Arnholtz (2022, p. 1962) des travaux de Korpi, le fonctionnement des IRP se présente comme un outil d’expression de l’état des rapports de force par la médiation d’une série « d’opérations routinisées », permettant d’éviter de mettre en oeuvre, tout en les maintenant à disposition, les autres ressources de pouvoir. Ces auteurs invitent à adopter une approche dynamique pour saisir les évolutions de ces institutions et des rapports de force entre catégories d’acteurs. Or, si les instances centralisées se sont construites pour offrir des contre-pouvoirs aux salariés, les dispositions qui en définissent la mise en place et leur structuration peuvent les transformer en une ressource de pouvoir pour les employeurs, et ce, d’une manière particulièrement visible dans le cadre de l’entreprise éclatée.

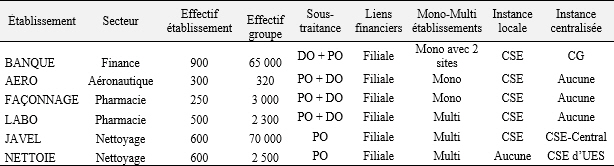

Nous montrons ici que le cadre juridique de la représentation collective centralisée permet de faire de ces instances des ressources institutionnelles pour le pouvoir patronal dans l’entreprise éclatée. Ce cadre laisse, en effet, possible le refus ou l’évitement de ces instances par les directions (3.1) ou permet de faire échec à la mise en place d’instances au niveau local (3.2). Il accorde ainsi des marges de manoeuvre importantes aux directions dans leur configuration (3.3). Nous prenons appui sur un travail de terrain (voir Encadré) pour faire ressortir et analyser la diversité des possibilités de « modelage institutionnel ».

3.1 Refuser ou éviter la création d’une instance à un niveau central

Comme on l’a vu précédemment (Tableau 2), moins d’un établissement sur quatre d’entreprises éclatées en France dispose de l’instance centralisée correspondant à sa forme d’éclatement. Pourtant, le droit stipule que l’employeur a l’initiative et l’obligation d’organiser les élections permettant sa mise en place. Néanmoins, aucune pénalité n’étant prévue en cas de manquement à cette obligation, l’effectivité de cette règle de droit dépend de la vigilance que peuvent lui accorder les représentants des salariés.

Trois de nos cas sont dépourvus d’instances centralisées. Le cas de LABO témoigne du pouvoir des directions d’entreprise de refuser leur mise en place. La direction a fait échec aux deux demandes de reconnaissance d’une UES portées par les représentants des salariés. Si le refus de la direction de LABO a nécessité l’appui d’un cabinet d’avocats, l’absence de CG ou d’UES de FAÇONNAGE ou d’AERO relève plutôt d’un évitement. Les entretiens ont pourtant bien fait apparaître que l’éventualité de créer de telles instances avait été discutée au niveau patronal. Or, les directions des ressources humaines (DRH) ou directeurs de site ne sont en effet, bien souvent, pas ceux qui prennent les décisions. Les propos du RP de LABO en témoignent : « On discute en plus avec des directeurs qui ne sont pas les décideurs donc qui ne font qu’appliquer ce que le groupe leur dit de faire ». Il précise que la décision est « quelque part de toute façon toujours validée par quelqu’un des États-Unis ». Le récit est similaire chez FAÇONNAGE : « c’est super pénible de travailler comme ça. On a vraiment l’impression qu’ils n’ont vraiment pas de marge de manoeuvre, à la direction de site. On leur dit tout le temps qu’ils ne nous servent à rien, on leur dit “présentez-nous directement les DRH groupe qu’ils négocient avec nous”. Dès qu’on leur demande quelque chose, c’est “ah, bah, on va remonter au groupe pour savoir si c’est OK” » (RP FAÇONNAGE).

Le décalage entre des directions qui ont su reconstruire une unité par des voies souvent informelles (Jalette et Barton, 2021) et des salariés dont le collectif demeure éparpillé est flagrant. Les instances de représentation collective devraient permettre d’informer les représentants des salariés et de les consulter sur toutes les décisions qui les touchent, les aidant à rendre leur situation moins asymétrique.

3.2. Faire échec à la mise en place d’instances au niveau local

Le cadre de la représentation collective dans l’entreprise éclatée a vocation à articuler les IRP entre le niveau local et le niveau central. Dans les établissements qui disposent d’instances centralisées, cette articulation reste insuffisante (Tableau 4). Ainsi, sur le seul champ où l’installation d’un CE est obligatoire, plus d’un établissement sur dix, et même un sur cinq pour les groupes, ne dispose pas d’une instance locale.

Tableau 4

Des instances locales manquantes

Champ : établissements de 50 salariés et plus du secteur marchand et associatif hors agriculture.

Les analyses monographiques montrent que les directions peuvent placer le lieu du dialogue social au niveau qui leur permet de réduire notamment les coûts de coordination entre établissements ou sites. Ce choix peut être rendu avantageux en raison du faible pouvoir d’agir des salariés au niveau central. Autrement dit, la direction peut d’autant plus facilement accorder formellement une instance centralisée que les salariés sont démunis des ressources de pouvoir d’association leur permettant d’agir au sein de celle-ci. Dans des secteurs où la présence syndicale est relativement importante et où le niveau de qualification est élevé, les entreprises peuvent tendre à empêcher l’accès à un lieu de dialogue social au niveau central. À l’inverse, lorsque les organisations syndicales sont peu organisées ou sont confrontées à une main-d’oeuvre elle-même fragile (peu qualifiée par exemple), les entreprises peuvent chercher à centraliser le dialogue social. L’opposition entre le secteur pharmaceutique et celui de la propreté est à ce titre particulièrement éclairante. Pour reprendre le vocabulaire de Hirschman : plus les salariés disposent d’une voice potentielle, moins les directions favorisent la création d’un lieu où celle-ci est susceptible de s’exprimer (Doellgast, 2010).

Ainsi, le groupe NETTOIE a constitué une UES, niveau a priori le plus pertinent pour les échanges au sein du groupe. Mais les entretiens ont révélé que la création de cette instance au niveau centralisé a permis au groupe d’éviter de mettre en place les CSE au niveau local, c’est-à-dire dans chacune des agences dont les effectifs excèdent largement 50 salariés. Ce cas n’est pas une exception puisque 13,6 % des établissements de 50 salariés et plus appartenant à une UES en sont dépourvus (Tableau 4). L’exemple de l’UES de NETTOIE montre non seulement que le choix de sa création relève de la prérogative patronale (« l’UES, c’est la direction qui la décide […]. Ça n’apporte rien de spécial », RP NETTOIE), mais aussi qu’elle n’obéit pas à des préoccupations liées au dialogue social. Grumbach l’a souligné dès 2012 : la reconnaissance juridique de l’UES, qui a longtemps été systématiquement à l’initiative des salariés, résulte désormais fréquemment de demandes des employeurs, prêts à saisir les juges pour l’obtenir quand les salariés ont refusé la création de ce nouveau périmètre en le jugeant inadapté à la négociation d’accords pertinents. Parmi les explications de cet intérêt des employeurs, on peut citer la réduction du nombre de représentants qui peut découler de la mise en place d’une instance centralisée, la déstabilisation des instances présentes du fait des élections consécutives à sa mise en place, et le fait que la reconnaissance peut amener à revoir les accords collectifs.

3.3. Configurer l’instance à la convenance de la direction

Hors du contexte de l’entreprise éclatée, la structuration de l’instance de représentation collective paraît codifiée d’une manière qui laisse moins de place au « modelage institutionnel ». Dès lors que l’instance centralisée doit permettre de structurer un dialogue social chevauchant plusieurs sites ou entreprises, ce cadre reste à adapter, et même, depuis les Ordonnances de 2017, en partie à négocier, l’employeur conservant le dernier mot en l’absence d’accord. Ces marges de manoeuvre ont été largement documentées (Farvaque, 2019), mais l’éclatement leur donne une portée singulière.

BANQUE, composé de deux sites, en donne un premier exemple. Les sites n’ont pas été reconnus comme établissements « distincts », et un seul CSE représente les collectifs de travail. Dans les faits, le CSE concerne davantage le site principal dans lequel se trouvent aussi la direction et les fonctions support. L’absence de comité sur chacun des sites ne tient pas à l’effectif du site secondaire (250 salariés), mais au choix de l’entreprise de ne pas accorder d’autonomie en matière de ressources humaines au responsable du site, critère donnant l’opportunité de ne pas reconnaître l’établissement comme « distinct » et, ainsi, de ne pas instituer de CSE sur chaque site. Les élus du site principal peuvent donner une place sur les listes électorales pour le CSE à des représentants du site éloigné, selon leur bon vouloir. Néanmoins, leur spécificité disparaît en partie alors même que leur position est économiquement plus fragile : le site « secondaire » est un centre d’appels dont l’activité est implicitement mise en concurrence avec un autre centre d’appels auquel le groupe confie des prestations du même type, alors que les salariés du site principal sont à la fois plus qualifiés et relèvent du coeur de l’activité bancaire.

Le fonctionnement de la représentation collective dans le secteur de la propreté offre un autre éclairage de cette capacité des directions à choisir les formes de l’instance centralisée. En effet, les deux monographies provenant de ce secteur montrent que, en ce qui concerne la représentation collective, les options choisies peuvent être diverses. NETTOIE a constitué une UES, tandis que JAVEL est structurée avec des établissements et dispose d’un CSE central. Mais plus encore, ces deux cas témoignent du fait que les directions disposent de latitude pour influer sur la détermination des représentants qui siégeront dans l’instance centralisée.

Plus généralement, la création d’une instance centralisée ouvre la question de la représentation des différents sites de production : quels établissements auront des représentants au sein du CSE central? Quelles entreprises au sein du CSE d’UES ou du CG?

Si l’ingérence patronale est manifeste pour NETTOIE avec une seule agence (sur 12) représentée du fait de la constitution de la liste du CSE d’UES par le siège, la difficulté paraît être seulement technique[11] pour JAVEL en raison du nombre d’agences. En effet, les règles de constitution du CSE central de JAVEL n’ont permis de ne représenter que 25 établissements (sur 113). Pourtant, loin d’être purement technique, cette situation pose la question du choix des agences qui peuvent être représentées dans l’instance centralisée. Le critère conseillé par la législation, d’apparence plus consensuelle, est celui de la taille de l’établissement : les établissements (ou entreprises pour l’UES) les plus grands sont représentés. Or, la taille moyenne d’une agence résulte, certes, de l’organisation productive propre au secteur, mais sa dimension précise dépend du découpage de l’activité sur le territoire, lequel est assez flexible et manifestement entre les mains de la direction. Ainsi, selon les représentants du personnel, JAVEL n’hésite pas à subdiviser une entité de grande taille, dans laquelle les représentants seraient trop combatifs, ce qui permet de les exclure du comité central ou de fusionner plusieurs agences dont l’activité aurait été réduite de manière à déclencher de nouvelles élections.

Nos études de cas permettent de dépasser une approche univoque de l’éclatement de l’entreprise (les entreprises refuseraient les instances centralisées) en soulignant la diversité des stratégies mises en oeuvre pour configurer ces instances : refus, évitement, choix de la forme institutionnelle et de sa localisation. Celles-ci sont en effet dépendantes du contexte économique et social et, parfois, l’acceptation d’une instance devient un moyen d’isoler certains salariés en les rattachant à un « centre » qui ne correspond pas au lieu où leurs intérêts sont les plus visibles ou aisément défendables.

4. L’éclatement comme instrument d’altération des ressources de pouvoir des salariés

La latitude dont semblent disposer les directions dans la constitution d’un espace de représentation collective est rendue possible par la faiblesse de l’intérêt que lui portent les salariés. En effet, si la mise en place d’une UES peut passer par une décision de justice, l’absence d’initiative ou le refus d’organiser les élections expose l’employeur à des poursuites pénales. L’existence d’un droit à une instance centralisée ne suffit donc pas à ce que celle-ci existe.

Ce décalage flagrant entre les opportunités offertes par le cadre juridique et le « non recours »[12] aux instances pourrait conduire à critiquer l’inaction syndicale ou à pointer les incapacités des salariés à s’organiser et à revendiquer. Les analyses qualitatives montrent que la situation est à la fois plus complexe et plus diverse. En effet, les instances centralisées n’ont pas la capacité de réduire l’éclatement des salariés (4.1). La faible revendication des organisations syndicales peut alors résulter de processus de découragement, mais également de divisions de la main-d’oeuvre qui peuvent parfois être explicitement mis en oeuvre par les directions d’entreprise par l’intermédiaire des découpages fonctionnels et des mises en concurrence entre sites (4.2).

4.1 Des instances centralisées inaptes à réduire l’éclatement

Dans le secteur de la propreté, l’existence d’une instance centralisée n’atténue en rien l’éclatement des agents de nettoyage dispersés entre une multitude de donneurs d’ordres. Le périmètre couvert par les instances centralisées ne paraît pas apte à faire progresser la situation des salariés : les conditions de travail les plus déterminantes sont peu discutées au sein de l’instance, leur définition étant plutôt renvoyée à la branche en ce qui concerne les aspects salariaux, par exemple, et aux échanges avec le donneur d’ordres en ce qui a trait aux points les plus concrets des conditions de travail (Nizzoli, 2015). Ainsi, les représentants des agents de nettoyage ne peuvent agir ni sur les dimensions ayant une réelle répercussion économique, car les conditions de la concurrence (et les effets du cadre juridique de passation des contrats commerciaux du secteur) nourrissent une entente sur ce point entre les employeurs pour les transférer au niveau sectoriel, ni sur les dimensions quotidiennes des conditions de travail qui dépendent d’une autre entreprise (Devetter et Valentin, 2021). À ces difficultés s’ajoute un éloignement des représentants du personnel de la « base » particulièrement préjudiciable en raison de la fragilité de la main-d’oeuvre. En ce sens, la création d’un CSE central ou d’un CSE d’UES est une réponse juridique à un problème qui est bien plus large.

Finalement, si, sur le plan formel, des instances centralisées sont mises en place, elles ne permettent pas de constituer un lieu d’expression collective et de prise en compte des intérêts des salariés : certes, un lieu de discussion est créé sur le périmètre de l’entreprise éclatée, mais les représentants du personnel ne semblent pas en mesure d’en tirer parti. L’éclatement de l’entreprise fait naître un problème d’identification du lieu et des acteurs (patronaux) censés participer au dialogue social (Denis, 2018), mais il provoque surtout un renforcement de l’inégalité de position entre employeurs et salariés.

Particulièrement visible dans le secteur de la propreté, cette situation peut être observée de manière bien plus large : l’exemple de BANQUE a montré plus haut que l’existence d’une instance commune aux deux sites ne suffit pas à créer un espace d’intégration réelle du site éloigné.

4.2 Des instances manquantes qui manifestent la mise en concurrence des salariés

Plus encore que la faiblesse des moyens dont ils disposent pour faire vivre le dialogue social au niveau central, les salariés et leurs organisations syndicales semblent surtout mis en difficulté dans le processus de construction d’une communauté d’intérêts. Les salariés peuvent ainsi apparaître, au premier abord, comme ne souhaitant pas d’instances centralisées. Cette faible revendication doit cependant se comprendre comme résultant elle-même des stratégies d’éclatement mises en oeuvre par les employeurs. C’est ce qu’illustrent les deux monographies du secteur de la pharmacie.

Dans ce secteur, la profitabilité élevée et le rôle de la branche en matière salariale, limité à l’instauration de minima plutôt qu’à l’élimination de la concurrence à l’embauche, devraient motiver les salariés à faire front commun pour la négociation des salaires, par exemple. Ce n’est pas ce que donnent à voir nos deux terrains. Ainsi, malgré des différences marquées entre les deux groupes[13], ils illustrent l’assertion de Freyssinet (2005), selon laquelle « les groupes manient parfaitement la mise en concurrence de leurs différentes unités » (p. 325). Dans les deux cas, règne chez les salariés et leurs représentants le sentiment que leurs intérêts sont mieux préservés en restant « chacun dans leur coin ». Chez FAÇONNAGE, il s’agit surtout de préserver une partie des conditions d’emploi acquises lorsque les sites appartenaient à un laboratoire pharmaceutique multinational. En effet, puisque chaque site du groupe provient d’un laboratoire cédant différent, chaque site dispose d’un héritage spécifique, d’une culture particulière, ayant trait à l’organisation du travail, ou encore à certains accords sociaux repris tels quels au moment de la cession. Dans ce contexte, et bien que la configuration du groupe devrait permettre la constitution d’un CG, la segmentation juridique suffit à éteindre cette potentielle requête des représentants. Les entretiens ont fait ressortir à quel point les salariés, fraîchement sortis de négociations âpres pour maintenir une partie des avantages dont ils bénéficiaient avant d’avoir été cédés au groupe, pensent avoir obtenu de meilleures conditions que ceux des autres entreprises du groupe.

Quant à LABO, la manière dont la direction travaille à la construction de divisions entre salariés apparaît avec les étapes de restructuration qui ont fait suite à la première demande de reconnaissance d’une UES par les représentants. C’est immédiatement après cet épisode que la direction a procédé à une réorganisation par activité permettant de structurer le groupe par catégories socioprofessionnelles, puis par organisations syndicales grâce à la séparation fonctionnelle. En effet, là où le siège compte 90 % de cadres, l’établissement LABO rassemble davantage des ouvriers et des techniciens, ce qui se traduit directement dans les organisations syndicales présentes. Tant le RP de LABO que celui du siège font part d’une certaine frilosité face à la déstabilisation des équilibres syndicaux qui suivraient la mise en place de l’UES. Le RP de LABO explique ainsi : « le problème, c’est qu’il faut se mettre d’accord avec les élus des autres sites […] sur l’expert à missionner, sur ceci, sur cela, et là, on sait déjà qu’on ne serait pas d’accord avec les élus du siège », ce que complète le RP du siège : « en gros, toutes les organisations syndicales se disent “ouais, mais là, je ne suis pas représenté, donc je risque de perdre” donc en gros je pense qu’on se regarde tous en chien de faïence en se disant “on reste comme on est” ». Ce constat rejoint le résultat mis en évidence par Giraud et Ponge (2016) selon lequel, dans ce contexte, les représentants du personnel font le choix du local, garantissant d’éviter la difficile coordination entre élus centraux et locaux.

5. Conclusion

La généralisation et l’enchevêtrement des trois formes d’éclatement ne se sont pas accompagnés du développement des instances centralisées de représentation du personnel susceptibles de structurer une représentation collective opérante. Les instances centralisées de représentation du personnel, que sont en France les CG, les comités d’UES ou les CCE, ont pu être pensées comme autant de protections ou de ressources institutionnelles pour les salariés face à la fragmentation du processus productif dans le cadre des groupes, de la sous-traitance ou de l’éclatement géographique. Mobiliser le concept de « modelage institutionnel » nous a permis de mieux saisir la diversité des stratégies des employeurs pour façonner la représentation collective à leur convenance et ainsi mieux comprendre pourquoi il reste une part importante d’établissements non couverts par de telles instances ou, inversement, quand elles sont présentes pourquoi elles sont partielles ou inopérantes. Pour autant, on fait apparaître que les capacités de modelage institutionnel peuvent elles-mêmes résulter des stratégies patronales d’éclatement des processus productifs. La fragmentation du travail et la division de la main-d’oeuvre ainsi produites offrent en effet des leviers de démultiplication des possibilités de modelage institutionnel. L’éclatement des entreprises devient alors un instrument d’altération des ressources de pouvoir des salariés en ce qu’il réduit leur intérêt et leur capacité à participer au dialogue social et qu’il divise et met en concurrence une main-d’oeuvre fragmentée.

L’expression des intérêts des salariés requiert ainsi un cadre promouvant la communauté de travail en jeu dans le processus productif comme ont pu également le montrer Delahaie et Perez (2021) dans l’analyse des négociations en période de crise. Ce renouvellement relève de deux fronts : les ressources d’association pour surmonter les divisions que fait naître l’éclatement et les ressourcesinstitutionnelles pour rééquilibrer la capacité à fixer le cadre de la consultation des salariés.

Du point de vue des ressources d’association, outre des temps de concertation communs à l’ensemble du périmètre de « l’entreprise » (et à l’écart de la direction), un lieu commun (réel ou virtuel) et l’accès à des expertises permettraient de dépasser la complexité des situations impliquées par l’éloignement paraissent essentiels. En l’absence d’instance centralisée, le droit à l’expertise rend possible l’accès à l’information sur l’ensemble du périmètre de « l’entreprise »[14].

Du point de vue des ressources institutionnelles, un rééquilibrage entre les options offertes aux employeurs et celles des représentants des salariés pourrait être opéré en modifiant le droit supplétif (qui s’applique en l’absence d’accord). En effet, celui-ci est, en la matière, aux mains des directions et leur permet, par exemple, de fixer le nombre des établissements distincts ou celui des représentants. S’il est difficile de peser sur l’infrastructure productive, il serait logique de donner aux salariés les moyens de fixer, au moins en dernier ressort, la manière d’y être représentés. De même, les refus (ou « oublis ») d’installation des instances par les directions devraient provoquer une réaction de l’administration[15]. Il paraît difficile aux représentants des salariés de réclamer ces instances.

Plus globalement, la question de l’accès à des instances représentatives au niveau centralisé peut s’apparenter à celle de l’accès à un droit social. L’affirmation d’un droit est en effet une première étape qui ne suffit pas à rendre l’effectivité systématique. Encore faut-il donner les ressources informationnelles et juridiques aux bénéficiaires de ce droit pour le revendiquer et le faire valoir. Mais cette seconde étape est elle-même insuffisante, comme le souligne aujourd’hui une littérature croissante sur la notion de non-recours : une part importante des blocages ne provient pas d’une opposition explicite de la partie adverse, mais passe par des formes, plus ou moins complexes, d’autocensure. La faible visibilité des avantages obtenus, l’existence de coûts psychologiques, l’absence d’équipements permettant d’exprimer la demande, etc. correspondent à de multiples mécanismes qui nourrissent le non-recours aux droits sociaux. Or ce non-recours génère des coûts : la non-application, formelle ou réelle, de dispositifs censés améliorer le dialogue social conduit à une gestion asymétrique et inefficace, au regard de l’objectif inscrit dans le code du travail, « d’assurer une expression collective des salariés, permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts ».

Parties annexes

Notes

-

[1]

En particulier avec la création des Comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

-

[2]

Voir Peskine (2021) sur les enjeux de négociations dans les entreprises en réseaux.

-

[3]

L’enquête REPONSE est l’équivalent français de l’enquête WERS du Royaume-Uni (voir Amossé et Coutrot, 2008). Elle porte sur un échantillon de plus de 4 000 établissements représentatifs des établissements français de 11 salariés et plus du secteur marchand et associatif non agricole. Elle permet de décrire le fonctionnement et l’articulation des institutions représentatives du personnel au sein des établissements (et des entreprises) en lien avec les politiques de gestion des ressources humaines, les modes d’organisation du travail, les stratégies économiques et les performances des entreprises.

-

[4]

Les Ordonnances Macron de 2017 conduisent à la mise en place de comités sociaux et économiques (CES) dans les établissements de 11 salariés et plus, les CSE remplaçant les trois instances alors existantes que sont le comité d’entreprise ou d’établissement (CE), les délégués du personnel (DP) et les comités d’hygiène, de sécurité et de santé au travail (CHSCT). De ces trois instances, nous ne traitons ici que des CE, qui restent la « matrice du CSE » (Giraudet, 2018) dans ses règles de fonctionnement. Les données quantitatives, provenant de l’enquête REPONSE, dont la dernière édition date de 2017, portent sur les CE (y compris les délégations uniques qui comprennent au moins un CE) et les monographies, ayant été réalisées en 2019-2020, sur les CSE.

-

[5]

Pour les donneurs d’ordres, il peut s’agir non seulement de sous-traiter des activités liées à l’activité principale, mais également les activités supports. Parmi les établissements d’entreprises d’au moins 50 salariés et plus, 55,8 % sont donneurs d’ordres sans être preneurs d’ordres, 29,9% sont à la fois donneurs d’ordres et preneurs d’ordres et 2,7 % sont preneurs d’ordres sans être donneurs d’ordres en 2017.

-

[6]

Le comité d’entreprise a ainsi, depuis 1982, « pour objet d’assurer une expression collective des salariés, permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production ».

-

[7]

Pour autant la fusion des instances a eu d’importants effets sur le dialogue social (voir le numéro spécial 107-108 de la revue de l’IRES, 2022, coordonné par Delahaie et Fretel).

-

[8]

Avec les Ordonnances de 2017, la reconnaissance d’une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel au niveau des établissements, pour être considérés comme « distincts » et, ainsi, pour mettre en place un CSE à leur niveau, requiert un accord collectif négocié avec les délégués syndicaux ou, dans certains cas, entre l’employeur et le CSE. En l’absence total d’accord, l’employeur peut déterminer seul les établissements distincts. Ce choix met le périmètre de la représentation du personnel sous une double dépendance de l’employeur : signer l’accord et accepter de déléguer son pouvoir.

-

[9]

Il n’y a pas d’obligations légales à la reconnaissance d’une UES qui relève soit d’un accord collectif, soit d’une action en justice. Son champ d’application est également complexe. Une UES peut être mise en place entre des entreprises ayant un lien de sous-traitance ou financier, ou une communauté de sites dès lors que leur unité économique et sociale peut être prouvée.

-

[10]

Voir Thevenot (Coord.) et al., 2021 pour une présentation du contexte de chacune des monographies.

-

[11]

Le nombre d’élus au CSE est limité. Lorsqu’une entreprise est composée d’au moins deux établissements distincts, un CSE dit « central » doit être créé ainsi qu’un CSE par établissement. Le nombre de membres élus au CSE central ne peut alors pas dépasser 25 titulaires et 25 suppléants.

-

[12]

Pour faire écho aux nombreux travaux sur le non-recours aux droits et aux politiques sociales. Voir notamment Warin, 2016.

-

[13]

LABO et FAÇONNAGE s’inscrivent à la fois dans l’éclatement de type groupe/filiale et dans celui induit par la sous-traitance. Mais le groupe auquel appartiennent les deux établissements de FAÇONNAGE enquêtés est précisément un sous-traitant pharmaceutique dont l’éclatement tient à sa logique de croissance externe, tandis que LABO, qui se trouve en apparence toujours appartenir à un gros laboratoire pharmaceutique d’une multinationale dont la tête de groupe est à l’étranger, se trouve en double situation de sous-traitance, à la fois interne vis-à-vis de la tête de groupe et externe vis-à-vis d’autres laboratoires (Geymond, 2022).

-

[14]

C’était ainsi la motivation première de LABO pour ses demandes de reconnaissance d’une UES : accéder à l’information au niveau du groupe.

-

[15]

En France, les Directions régionales de l’emploi, de l’économie et des solidarités sont responsables du suivi de la législation du travail. C’est cette autorité, par exemple, qui reçoit aujourd’hui les éventuelles contestations des représentants des options retenues par les directions lorsqu’elles usent de leur droit supplétif.

Bibliographie

- Amossé, Thomas et Thomas Coutrot. (2008). 2. Genèse et réalité d’une enquête. Dans : Thomas Amossé éd., Les relations sociales en entreprise : Un portrait à partir des enquêtes « Relations professionnelles et négociations d’entreprise » (pp. 38-68). Paris : La Découverte. https://doi.org/10.3917/dec.bloch.2008.01.0038

- Anner, Mark, Fischer-Daly, Matthew, et Michael Maffie. (2021). “Fissured employment and network bargaining: Emerging employment relations dynamics in a contingent world of work”. ILR Review, 74(3), 689–714.

- Appay, Béatrice. (2005). La dictature du succès, le paradoxe de l’autonomie contrôlé, L’Harmattan..

- Appelbaum, Eileen. (2017). “Domestic outsourcing, rent seeking, and increasing inequality”, Review of Radical Political Economics, 49(4), 513–528.

- Beaujolin-Bellet, Rachel et Géraldine Schmidt. (2012). Les restructurations d’entreprises. La Découverte, Coll. Repères.

- Benassi, Chiara, et Andreas Kornelakis. (2021). “How do employers choose between types of contingent work? Costs, control, and institutional toying”. ILR Review, 74(3), 715–738.

- Bernhardt, Annette, Rosemary L. Batt, Susan N. Houseman, et Eileen Appelbaum. (2016). "Domestic Outsourcing in the United States: A Research Agenda to Assess Trends and Effects on Job Quality." Upjohn Institute Working Paper 16-253. Kalamazoo, MI: W.E. Upjohn Institute for Employment Research. https://doi.org/10.17848/wp16-253

- Delahaie, Noélie et Coralie Perez. (2021). “Workforce adjustment strategies and concession bargaining in times of crisis: A qualitative approach based on French case studies.” Industrial Relations Journal, 52(5), 406–422.

- Delahaie, Noélie et Anne Fretel. (2022). « La dynamique des relations professionnelles en France sous l’influence des réformes institutionnelles ? Apports de l’enquête REPONSE et de ses post-enquêtes », La Revue de l'Ires, 2022/2-3 (N° 107-108), 3-12. DOI : 10.3917/rdli.107.0003..

- Denis, Jean-Michel. (2018). « Asseoir la représentation sur la communauté de travail. À la recherche de la communauté perdue dans la branche de la propreté », Sociologie du travail [En ligne], Vol. 60 - n° 1 | Janvier-Mars 2018, mis en ligne le 23 février 2018, consulté le 02 octobre 2023. URL : http://journals.openedition.org/sdt/1748 ; DOI : https://doi.org/10.4000/sdt.1748

- Devetter, François-Xavier et Julie Valentin. (2021). Deux millions de travailleurs et des poussières, Les petits Matins, Paris.

- Doellgast, Virginia. (2010). “Collective voice under decentralized bargaining: a comparative study of work reorganization in US and German call centres”, British Journal of Industrial Relations, 48(2), 375–399.

- Doellgast, Virginia, Bidwell, Matthew et Alexander J.S. Colvin. (2021). “New directions in employment relations theory: understanding fragmentation, identity, and legitimacy”, ILR Review, 74(3), 555–579.

- Farvaque, Nicolas (coord.). (2019). « Appropriation et mise en oeuvre des Ordonnances du 22 septembre 2017 réformant le droit du travail », Rapport d’études DARES, N° 1, 110 pages.

- Freyssinet, Jacques. (2005). « Quels acteurs et quels niveaux pertinents de représentation dans un système productif en restructuration ? », La Revue de l’Ires, 47(1), 319-336.

- Geymond, Maé. (2022). « Fusions-acquisitions, restructurations et externalisations : quand les mouvements stratégiques récurrents percutent les relations sociales », Socio-économie du travail, 2021(10), 95-127.

- Giraud, Baptiste et Rémi Ponge. (2016). « Des négociations entravées », La nouvelle revue du travail [En ligne], 8 | 2016, mis en ligne le 01 juin 2016, consulté le 02 octobre 2023. URL : http://journals.openedition.org/nrt/2591 ; DOI : https://doi.org/10.4000/nrt.2591 Giraudet, Carole. (2018). « Nécrologie juridique du comité d’entreprise : transformation et succession d’une institution juridique », La Revue de l’Ires, 94-95(1), 29-56.

- Grumbach, Tiennot. (2012). « La généralisation de l’ouverture de l’appel pour contentieux de l’UES : un effet collatéral de loi du 20 août 2008 », Revue du droit du travail, p. 168.

- Jalette, Patrice et Ruth Barton. (2021). « Stratégies des multinationales pour reconfigurer le périmètre de l’entreprise et l’aire de la négociation collective en Tasmanie », Négociations, De Boeck Supérieur, 1(35), 89-105.

- Korpi, Walter. (1985). « Power Resources Approach vs. Action and Conflict: On Causal and Intentional Explanations in the Study of Power ». Sociological Theory 3(2): 31–45.

- Marchington, Mick, Willmott, Hugh, Grimshaw, Damian et Jill Rubery (Eds.). (2005). Fragmenting work: Blurring organizational boundaries and disordering hierarchies. Oxford University Press.

- Nizzoli, Cristina. (2015). C’est du propre ! Syndicalisme et travailleurs du « bas de l’échelle » (Marseille et Bologne), Presses universitaires de France, Paris.

- Perraudin, Corinne, Petit, Héloïse, Thevenot, Nadine, Tinel, Bruno et Julie Valentin. (2014). “Inter‐firm Dependency and Employment Inequalities: Theoretical Hypotheses and Empirical Tests on French Subcontracting Relationships”, Review of Radical Political Economics, 42(2), 199‐220.

- Perraudin, Corinne et Nadine Thevenot. (2022). « Exposition aux risques professionnels et prévention dans le travail en sous-traitance ». Socio-économie du travail, 2021(10), 193-230.

- Peskine, Elsa. (2021). « Établissement, entreprise ou groupe – La négociation d’entreprise en quête de ses espaces », Négociations, n° 335, 2021/1, 39-51.

- Refslund, Bjarke, et Jens Arnholtz. (2022). “Power resource theory revisited: The perils and promises for understanding contemporary labour politics”. Economic and Industrial Democracy, 43(4), 1958–1979.

- Thébaut-Mony, Annie. (2008). Travailler peut nuire gravement à votre santé, La Découverte, coll. « Poche ».

- Thevenot, Nadine (coord.), Geymond, Maé, Perez, Coralie, Perraudin, Corinne, Valentin, Julie et François-Xavier Devetter. (2021). « Entreprise "éclatée" et périmètre de la représentation collective », Rapport d’études DARES, n° 9.

- Thevenot, Nadine, Geymond, Maé, Perez, Coralie, Perraudin, Corinne, Valentin, Julie et François-Xavier Devetter. (2022). « Face à l’éclatement des entreprises, une représentation collective mise en défaut : une analyse à partir de l’enquête REPONSE 2017 », La Revue de l’Ires, vol. 107-108, no. 2-3, 13-40.

- Visser, Jelle. (2016). “What happened to collective bargaining during the great recession?”, IZA Journal of Labor Policy, 5(1), 1–35.

- Warin, Philippe. (2016). Le non-recours aux politiques sociales. Presses Universitaires de Grenoble.

- Weil, David. (2014). The Fissured Workplace. Harvard University Press.

- Wright, Erik Olin. (2000). “Working-class power, capitalist-class interests and class compromise”. American Journal of Sociology, 105(4), 957–1002.

Liste des tableaux

Tableau 1

Les formes d’éclatement et leur cumul

* La question relative au recours à la sous-traitance a été modifiée dès 2011, en incluant toute forme de sous-traitance, ce qui peut expliquer les plus faibles proportions d’établissements concernés par la sous-traitance et par les trois formes d’éclatement en 2005.

Champ : établissements de 11 salariés et plus, appartenant à une entreprise de 50 salariés et plus, du secteur marchand et associatif hors agriculture.

Tableau 2

Les instances locales et centralisées dans les entreprises éclatées (en % d’établissements)

Tableau 3

Synthèse des caractéristiques des établissements enquêtés

Tableau 4

Des instances locales manquantes