Résumés

Résumé

Dans la francophonie des années 2000, des féministes entreprennent d’attaquer la structure de la langue comme lieu de catégorisation du genre. L’hétérogénéité des formes employées leur assure une force politique de tumulte et révèle des savoirs pratiques qui permettent de s’approprier le discours. Ce sont des technologies sémiotiques, qui produisent une contrefaçon du genre. Aujourd’hui, ces pratiques se diffusent et se normalisent. Quelle est alors leur force politique actuelle? Demeurent-elles un geste subversif alimentant une réflexion politique en mouvement ou sont-elles devenues des technologies fossiles? Quelles sont les réinventions féministes possibles dans l’espace politique qu’est la langue pour continuer à interpeller les catégories?

Mots-clés :

- genre,

- féminisation de la langue,

- féminisme,

- intervention féministe,

- langage et langues,

- militantisme,

- stratégies et résistances féministes,

- technologie

Abstract

In the 2000s, some feminists start to attack the French language structure as a site of gender categorization. The heterogeneity of the linguistic forms they use results in a politics of turmoil and allows them to develop practical knowledges. These practices are semiotic technologies, producing a gender counterfeiting. Nowadays, these practices are widespread and standardized, as a minor norm. What is, thus, their political power? Are they still a subversive tool nourishing an ongoing political thinking or are they fossil technologies? What remains possible in the political space of language to keep vivid a feminist questioning of the categories?

Resumen

En la francofonía de la década del 2000, las feministas se propusieron atacar la estructura del lenguaje como lugar para clasificar el género. La heterogeneidad de las formas utilizadas les garantiza una fuerza política de tumulto y revela un conocimiento práctico que permite apropiarse del discurso. Estas son tecnologías semióticas, que producen una falsificación del género. Hoy, estas prácticas se están extendiendo y normalizando. ¿Cuál es entonces su fuerza política actual? ¿Siguen siendo un gesto subversivo que alimenta una reflexión política en movimiento o se han convertido en tecnologías fósiles? ¿Qué reinvenciones feministas son posibles en el espacio político del lenguaje para seguir interpelando a las categorías?

Corps de l’article

La langue est un des hauts lieux de la lutte féministe. Cette saisie du langage s’inscrit tôt dans le mouvement, et est tout aussi rapidement affirmée comme telle. Monique Wittig (1980 : 45) écrivait déjà, il y a 40 ans, que, « [d]urant ces vingt dernières années, la question du langage […] est entrée dans les discussions politiques des mouvements de lesbiennes et de libération des femmes. C’est qu’il s’agit là d’un champ politique important où ce qui se joue c’est le pouvoir. » Il s’agissait, et c’est toujours le cas plus d’un demi-siècle plus tard, de prendre la parole, de dire le monde et de se nommer. Si tout mouvement social et politique se confronte à la question de la langue (pour se nommer) et du discours (pour se positionner et rendre audible sa lecture du monde)[1], l’ancrage profond de la distinction entre masculin et féminin au sein de la langue a peut-être rendu, pour les féministes, la question particulièrement urgente.

Si les féministes ont ainsi investi le lieu du langage, pendant longtemps, toutefois, la plupart des travaux universitaires qui se sont intéressés à la question dans l’espace francophone se sont concentrés sur la féminisation (à l’exception de quelques linguistes féministes matérialistes, comme Patrizia Violi (1987) ou Claire Michard (1996), qui entreprenaient un colossal travail de démonstration de l’ancrage du système de genre comme rapport de domination au coeur de la structure linguistique). Il a fallu attendre les années 2010, pour que soient prises en considération toutes les dimensions politiques du langage, bien au-delà du seul enjeu de la désignation des femmes. Rassemblés sous la bannière des études « genre et langage », ces travaux ont entrepris de documenter les enjeux d’assignation, de catégorisation, mais aussi les pratiques de résistance qui se jouent au travers de la langue et du discours. Travaillant aussi bien au coeur de la grammaire et de la structure linguistique (Abbou 2017; Michel 2016) qu’en philosophie du langage sur la force des slogans féministes (Gérardin-Laverge 2018b), en sociophonétique pour comprendre comment la voix est un lieu de catégorisation de genre et de sexualité (Arnold et Candea 2015), en analyse du discours sur les formations discursives permettant de dire et de constituer le sexe (Marignier 2016), faisant dialoguer l’intersectionnalité avec la sociolinguistique (Arnold et Candea 2015; Lebreton 2017; Ranchon 2017), renouant tant avec l’ancrage discursif de la théorie queer que l’ancrage structuraliste du féminisme matérialiste, cette dynamique collective a fait émerger une linguistique féministe en francophonie dont l’objectif est de mettre en lumière la construction sémiotique du genre.

En parallèle de ces engagements militants et universitaires, l’espace politique institutionnel saisissait la question de la dénomination des femmes[2], et différents gouvernements francophones ont proposé des politiques de visibilisation des femmes. De nombreuses politiques linguistiques se sont ainsi attelées à revitaliser ou à proposer des formes féminines en français (principalement pour les noms de métier), voire des règles d’accord, à travers la mise en place de commissions ainsi que la publication de circulaires, de guides, d’outils terminologiques et de diverses formes de recommandations (voir, par exemple, les recommandations rédigées ou adoptées par certaines universités à destination de leur personnel et de leur effectif étudiant[3]). L’institutionnalisation de ces questions s’est également étendue à l’espace médiatique, et l’on peut régulièrement observer des annonces de média adoptant des résolutions langagières[4].

La multiplication des instances s’engageant en faveur de ces usages et la production croissante d’outils ne doivent pas masquer qu’il existe de nombreuses résistances, institutionnelles et médiatiques, à ces usages. Cependant, on voit que la langue comme lieu de négociation de la place des femmes est une question ancienne qui traverse aujourd’hui de nombreux espaces sociaux, du militantisme à l’université en passant par l’espace politique institutionnel et les médias. Pour autant, la question de ce que le langage fait au genre ne crée pas consensus parmi les voix se réclamant du féminisme : si l’on observe de plus près les différentes pratiques langagières et les divers discours les accompagnant pour leur donner sens, des projets politiques très hétérogènes apparaissent, qui se distinguent par leur positionnement politique sur le genre, mais aussi par leur appréhension de ce qu’est la langue. Cohabitent ainsi de multiples pratiques féministes de la langue et du discours, qui – bien qu’elles partagent un objet commun, le genre dans la langue, voire peuvent proposer des pratiques linguistiques similaires – se positionnent politiquement de façon très hétérogène sur ce que sont le genre et la langue. Associer un type de pratiques langagières à un type de positionnement politique ne pourrait toutefois qu’être un artifice méthodologique. Pour saisir les décalages politiques, il est donc nécessaire de travailler simultanément sur les pratiques elles-mêmes et sur leur contexte politique de production, en acceptant que les significations des pratiques visées ne puissent pas être étanches.

Dans le présent article, je propose de décrire et de contextualiser un certain type de pratiques linguistiques du genre subversives, pour en comprendre la force politique. En effet, à côté du travail de mise à jour de la langue, entrepris au sein des institutions politiques et médiatiques en mesure de modifier les normes, certaines féministes ont choisi d’attaquer la structure même de la langue comme lieu de catégorisation : attaquer la notion de masculin et de féminin par là même où on l’énonce, dans des textes politiques et littéraires. Pour cela, elles ont proposé des innovations linguistiques consistant à détourner, à perturber, voire à annuler les catégories de genre[5]. Après une présentation rapide des grands types d’initiatives en politique linguistique du genre, je discuterai trois dimensions d’une saisie féministe du langage comme lieu de lutte. Ces pratiques, que l’on trouve notamment dans les pratiques textuelles féministes radicales ou anarchistes, en ligne ou sur papier, sont en effet remarquables à plusieurs égards. Tout d’abord, l’hétérogénéité des formes employées et leur irrégularité leur assurent une force politique. L’enjeu est de pratiquer le tumulte, l’irruption comme action politique, qui prend la langue à rebrousse-poil et interpelle. Ensuite, choisir la structure linguistique comme lieu d’action politique révèle la manière dont les féministes mettent en place des savoirs pratiques qui leur permettent de contourner l’autorité des formes légitimes de savoir et de s’approprier le discours dans toutes ses dimensions. Enfin, on peut considérer ces marquages linguistiques du genre comme une technologie, qui fait de l’écriture un espace de façonnage ou de contrefaçon du genre, explicitant la fabrique des catégories.

Je propose ensuite de regarder ce qu’il en est de ces pratiques aujourd’hui. Longtemps cantonnées dans des espaces discursifs marginaux jusqu’au cours des années 2000, développées en aveugle des pratiques institutionnelles et universitaires, ces pratiques du tumulte sont ensuite apparues dans des travaux universitaires, des communications relativement institutionnelles, voire des manuels d’agences de communication[6]. Simultanément, si elles ont été employées de plus en plus largement, elles étaient de moins en moins accompagnées de commentaires. Ces pratiques se sont donc normalisées, sous forme de « norme mineure ».

Compte tenu de ce statut ambivalent de norme mineure, à mi-chemin entre irruption et normalisation, je conclurai par des interrogations : quelle est la force politique actuelle de ces pratiques? Demeurent-elles un geste subversif alimentant une réflexion politique en mouvement ou courent-elles le risque de devenir des technologies fossiles? Quelles sont les réinventions féministes possibles dans l’espace politique qu’est la langue pour continuer à interpeller nos catégories?

Des politiques linguistiques féministes

De nombreuses initiatives ont émergé en francophonie occidentale depuis les années 70 pour modifier la langue. Ces initiatives peuvent être à visée macro, c’est-à-dire cherchant à modifier l’ensemble de la langue, la plupart du temps par des prescriptions normatives, ou micro, soit des usages particuliers au sein de formations discursives spécifiques. Des années 70 aux années 90, le seul terme disponible pour désigner l’ensemble de ces pratiques a été celui de féminisation, jusqu’à ce que d’autres propositions éclosent progressivement : écriture épicène, rédaction non sexiste, double marquage de genre, communication sans stéréotype de sexe, et plus récemment écriture inclusive ou non binaire. Je ne retracerai pas ici l’histoire des politiques linguistiques féministes mais, en m’appuyant sur les travaux de Daniel Elmiger (2012), je dégage deux grandes orientations d’intervention féministe sur le langage.

Un projet de féminisation de la langue (qu’Elmiger nomme « féminisation du lexique »), peut-être le plus ancien, s’est attelé à proposer des féminins inexistants en français. C’est la grande période, durant les années 80 et 90, des guides de féminisation qui paraissent dans la francophonie occidentale (Québec, Belgique, Suisse, France), et il faut d’ailleurs noter qu’il n’existe – à ma connaissance – aucune donnée concernant une francophonie plus large à ce sujet. L’objectif est généralement, sur commande du gouvernement ou non, d’une part, d’apporter une caution linguistique à l’usage de termes féminins en affirmant qu’il n’y a pas de blocage morphologique ou lexicologique à l’emploi des féminins, c’est-à-dire qu’il est tout à fait possible – et aisé – de former des féminins selon les régularités du système linguistique, et que le principal blocage est d’ordre idéologique, et, d’autre part, de compléter un certain nombre de formes défectives, c’est-à-dire de noms féminins manquants. Cela se fait principalement autour des noms de métiers. Les propositions de Marina Yaguello (1978)[7] pour réhabiliter des noms tels que partisane ou savante illustrent bien cette posture, de même que, plus récemment, celles d’Éliane Viennot (2014), à propos des formes autrice ou peintresse qu’elle exhume des usages en cours jusqu’au xviiie siècle pour les réhabiliter. Ce peut également être des créations néologiques, comme pompière ou préfète (Houdebine-Gravaud 1998) qui sont formées à partir des procédés de flexion morphologique réguliers[8]. C’est ce que l’on pourrait qualifier d’enjeu dictionnairique, soit compléter le stock d’unités de la langue, faire un travail de mise à jour de la langue, qui concerne principalement le lexique.

L’autre projet, coexistant, va consister à modifier le genre en discours (qu’Elmiger appelle « féminisation des textes »), c’est-à-dire non pas la fabrique ou la réhabilitation de formes féminines, mais la possibilité de dire le genre autrement, l’interrogation du rapport masculin/féminin lui-même à l’échelle du texte. On touche ici à une dimension plus syntaxique de la langue, qui concerne la combinaison des unités. Différentes stratégies émergent, que l’on peut classer en trois grands ensembles : visibiliser les femmes, génériciser pour éviter la spécification de genre, dépasser le genre et sa binarité. Ces trois approches, qui ne sont pas nécessairement incompatibles les unes avec les autres, s’appliquent généralement à des termes différents :

apposé sur des termes collectifs du type les étudiant·e·s pour nommer un groupe composé d’étudiantes et d’étudiants, le marquage visibilise la présence de femmes dans les entités collectives, habituellement masquée par l’emploi du masculin. On ajoute ici le féminin au côté du masculin pour indiquer la pluralité de genre en présence. Considérant le masculin et le féminin comme existants indépendamment l’un de l’autre, cette stratégie consiste en leur répartition égalitaire. Les propositions plus récentes d’accord de proximité participent de la même position et concernent ce que l’on considère en linguistique comme le genre commun (qui inclut le masculin et le féminin);

le double marquage des termes génériques, par exemple le/la lecteur·trice est une personne qui lit, permet de proposer un genre générique (ni spécifiquement masculin ni spécifiquement féminin). Ici, la présence simultanée du masculin et du féminin produit une annulation de leur valeur respective, à la façon de 1 + (-1) = 0 (Abbou 2011). Cette nouvelle proposition de générique est basée sur une analyse du masculin et du féminin comme définis relationnellement. On trouve également, dans le même sens, des emplois du féminin générique (les lectrices) ou bien des recours à des termes impersonnels (le lectorat);

reposant sur la même conception sémantique, une troisième stratégie consiste à appliquer ce marquage aux entités particulières : mon ami·e est arrivé·e hier, en plus des entités collectives et génériques. Ici encore, la cohabitation du masculin et du féminin sert à rendre caduque leur valeur réciproque. Proposer un dépassement de l’opposition de genre à tous les niveaux, conduit à penser un au-delà du genre, le dé-signifier, c’est-à-dire annuler sa signification qui repose sur l’opposition entre masculin et féminin. Grâce à la suppression de la distinction, le genre cesse de signifier.

Ce tour d’horizon rapide des propositions d’intervention féministes révèle qu’écrire le genre relève ainsi davantage d’un enjeu politico-sémantique de catégorisation des individus que d’une question morpho-syntaxique. Au-delà des formes employées et des stratégies formelles mises en place, l’enjeu est surtout de savoir ce que l’on veut faire au genre avec la langue. C’est donc là une question politique, qui peut reposer sur des analyses du genre diverses.

L’attaque du genre

Au début des années 2000, dans un paysage activiste francophone occidental qui n’est pas encore divisé par une ligne de fracture entre matérialisme et queer, mais plutôt entre un féminisme libéral, institutionnel et un féminisme critique ou radical, on trouve des interventions linguistiques qui entreprennent d’attaquer la structure même du genre, comme rapport binaire dissymétrique fondant un rapport de domination. Cette offensive va avoir lieu dans la structure même de la langue, comme lieu de catégorisation : l’objectif déclaré est de miner les notions de masculin et de féminin par là même où on les énonce, dans des textes politiques et littéraires. On peut lire ainsi des énoncés tels que l’extrait suivant, qui figure dans le menu de présentation de la plateforme Infokiosques.net, qui diffuse en ligne des brochures francophones subversives anarchistes, féministes ou autonomes. Le texte en question explique les objectifs politiques de cette pratique linguistique. Il a connu de nombreuses reprises, plus ou moins identiques, et figure en avant-propos de bon nombre de brochures[9] :

Certains textes, dans les infokiosques, sont féminisés : truffés de -e, de E, de /euse, de ⋅e⋅s, de terminaisons hybrides et néologiques. Par « féminiser » le langage, on entend bousculer cette bonne vieille grammaire, qui voudrait faire primer le masculin sur le féminin. Cet état de fait n’est pas anodin. Le langage est un reflet de notre société patriarcale : non seulement il catégorise tout ou presque en deux genres sexués, mais en plus il entretient la domination d’un genre sur l’autre. Parce qu’il est notre premier mode d’expression, il a une fonction fondamentale, et peut être utilisé à bien des fins. S’il est structuré, le langage est également structurant : il conditionne notre pensée, la formate. Le langage guide notre vision du monde. Remodeler le langage c’est refuser une domination, construire d’autres inconscients collectifs[10].

Pour réaliser cette remise en question de la domination, des innovations linguistiques ont été proposées : elles consistaient à détourner, à perturber, voire à annuler les catégories de genre. On pense en premier lieu à des textes politico-littéraires comme Les Guérillères de Wittig (1969), bien sûr, mais aussi à toute une production de textes politiques, dans les milieux féministes ou anarchistes. En bref, il s’agit d’attaquer le genre au moyen d’un de ses plus importants outils de catégorisation : le langage. Ces innovations linguistiques ont été documentées dans Abbou (2010), dont le corpus rassemble des brochures anarchistes diffusées sous format papier ou sur la plateforme Infokiosques.net mentionnée plus haut, l’une des plus grosses plateformes de diffusion de brochures anarchistes, féministes et radicales, qui réunit au-delà de 800 brochures et qui cherche à « faire connaitre le(s) monde(s) de l’infokiosque; permettre leur multiplication en proposant des conseils des brochures à télécharger et/ou à commander et aussi à intensifier les relations entre les gens qui font des infokiosques, distros, éditions autogérées[11] ».

Les innovations linguistiques présentées dans ces espaces discursifs peuvent prendre des formes diverses, tels que les exemples ci-dessous (Abbou 2010) :

Est-ce que ça signifie que ces genTEs sont fouLLEs[12]?

[V]oleurE; auteurSEs; individu-e; nombreuSEs; captifVEs; keufEs; copinE; ceulles; eulles; menteureuses; transgenderé-e-s; traducteureux; ratonNEs-laveurSEs.

Ces pratiques de saisie féministe du langage comme lieu de lutte sont remarquables d’un point de vue politique à plusieurs égards : elles utilisent l’irruption comme pratique politique, elles constituent une micropolitique qui est un savoir pratique et, enfin, elles sont une technologie politico-linguistique qui permet un façonnage du genre.

Le tumulte comme action politique

À la différence de ce que prônent de nombreux guides de féminisation traditionnels, ces formes linguistiques sont fondamentalement visibles, irrégulières et hétérogènes. Comme le disent des auteures d’une brochure, il n’est plus question de camoufler le genre, mais plutôt de le révéler comme traversant tout discours :

Nous faisons habituellement le choix d’aller à l’encontre des règles conventionnelles de la grammaire française en évitant d’oublier ou de camoufler les pronoms féminins dans les pluriels[13].

L’objectif est donc de problématiser le genre, de le rendre problématique, apparent. La proposition ne concerne pas un nouvel état de langue, une nouvelle norme ou même des usages inédits : elle veut brouiller les catégories actuelles en interpellant la lectrice ou le lecteur par des formes inhabituelles pour attirer l’attention, questionner, dé-catégoriser ou, du moins, défaire à la fois l’évidence de catégories bien ordonnées et celle du masculin comme catégorie dominante.

Pour bousculer l’évidence du genre, c’est précisément leur irrégularité qui va assurer une force politique à ces pratiques. En faisant irruption dans la grammaire pour défier le genre, ces pratiques procèdent d’une politique du tumulte, de l’irruption comme action politique. J’emploie ici le terme « tumulte » dans une généalogie qui va d’Edward W. Saïd à Elsa Dorlin. Saïd (2000 : 374) parle de « techniques du tumulte » comme d’un déplacement, d’une opération qui consiste à « élever la lutte à un niveau d’affrontement inédit » : Dorlin (2005) mobilise cette notion pour penser l’intersection épistémologique des catégories de sexe et de race. Elle propose que les techniques du tumulte nous permettent de fabriquer notre propre cadre d’intelligibilité pour battre en brèche les régimes de la domination. En employant le terme « tumulte », je fais donc résonner cette pratique du désordre dans ses dimensions épistémologiques et politiques pour en souligner l’enjeu qui consiste à battre en brèche les rapports de domination. Cependant, les pratiques linguistiques dont il est question ici ne se situent pas sur le même niveau que les techniques du tumulte de Saïd et de Dorlin. La force politique de ce tumulte me semble résider à la fois dans l’irrégularité, dans le brouillage qu’elle produit, ce que Jacques Rancière (2008) nomme le « dissensus » ou la séparation comme espace du politique qui produit un décalage de la signification du monde dont on ne peut prédire les effets mais aussi, plus largement, dans le refus de la discipline d’une approche systématique, que ce soit sous forme de norme ou de structure.

Faire irruption dans la grammaire pour défier le genre n’est donc pas une simple stratégie. Cela implique un double désordre : défiger la catégorisation de genre tout autant que prendre la langue à rebrousse-poil, perturber simultanément l’ordre du genre, l’ordre du discours et la structure de la langue.

« [L]a production de discours est à la fois contrôlée, sélectionnée, organisée et redistribuée par un certain nombre de procédures » (Foucault 1971 : 10-11), et ces dernières, dans l’analyse foucaldienne, sont précisément des rapports de pouvoir, en ce qu’elles déterminent les possibilités du dire et donc du rapport au monde. Ainsi, mettre le pouvoir en question nécessite de mettre en question le discours. Dans ce but, maintenir les pratiques, y compris discursives, insubordonnées aux discours théoriques permet d’échapper à l’ordre du discours. Vivien García (2012) repère trois éléments susceptibles d’opérer ce dégagement : 1) l’usage de médias non institutionnels; 2) une relation particulière à la notion d’auteur ou d’auteure; 3) le fait d’ignorer, ou même de refuser, la police du discours. Les pratiques décrites ici se présentent majoritairement dans des brochures, média mineur, sous signature pseudonyme, anonyme ou collective, et rejettent la police du discours, et, dans le cas qui m’intéresse, la police de la langue. À ce titre, elles constituent donc une échappée à l’ordre du discours dans ses différentes dimensions.

Prendre la langue comme lieu de lutte, c’est appréhender les discours en termes de pratique d’ordre et de désordre ainsi que faire du désordre discursif un outil politique, pratiquer une auctorité excentrique, selon les termes de Teresa de Lauretis (1987), au sens d’une échappée au régime de l’auteur ou de l’auteure assurant l’autorité de son discours, mais également au sens d’une production discursive qui provoque le dissensus jusque dans sa forme. Cette posture subversive plutôt que normative ne cherche pas à faire système, mais plutôt à développer un questionnement permanent. Car, en suivant Donna Haraway (2007 : 68) qui met en garde contre les dangers de la totalisation, « ce rêve féministe d’une langue commune est, comme tous les rêves d’une langue parfaitement vraie, d’un énoncé parfaitement fidèle à la réalité, totalisant ou impérialiste ». La volonté de faire système renvoie au rêve structuraliste de la possibilité de mesurer et de modéliser la totalité du monde, au rêve révolutionnaire d’un monde à venir qui serait exempt de contradiction et de rapport de pouvoir et, plus largement, au paradigme analogiste d’un possible cadastrage du monde (Douay et Pinto 1991). Rester sans cesse instable, ne pas se figer pour plutôt demeurer du côté de l’anomalie est ainsi, pour ces pratiques, davantage qu’une accidentelle absence d’homogénéisation. Il s’agit de s’inscrire dans un paradigme de la subversion comme horizon politique.

Des savoirs pratiques

Choisir la structure linguistique comme lieu d’action politique révèle la manière dont les féministes mettent en place des savoirs pratiques, c’est-à-dire des savoirs qui s’élaborent à travers les pratiques plutôt que comme la conséquence d’un ordre théorique, qui leur permettent de contourner l’autorité des formes légitimes de savoir et de s’approprier le discours dans toutes ses dimensions : politiques, matérielles, auctorielles, linguistiques, etc.

Si le féminisme est coutumier des politiques linguistiques à travers de nombreux guides et réformes, ce n’est le plus souvent qu’une intervention par le haut, depuis l’institution, qui vise à faire norme, sinon règle. Au contraire, l’hétérogénéité de la perturbation du genre met en question l’expertise linguistique et, au-delà, l’expertise comme rapport de pouvoir. Il n’est pas question de faire reconnaître une bonne pratique, ni d’accomplir une action qui va du bas vers le haut, puisqu’il n’y a pas de recherche d’une reconnaissance de la part des institutions ou de la société. En cela, cette intervention sur la langue constitue une « micropolitique linguistique autogérée » (Abbou 2015).

Chaque locutrice ou locuteur agit de son propre fait, tout en se situant dans une culture politique, dans un faisceau de pratiques et de stratégies. C’est là une des expressions de la culture du « fais-le toi-même » (Do It Yourself) qui s’applique à de nombreux champs, tant de la vie quotidienne que de l’action politique dans l’univers anarchiste. Cette capacité d’action qui repose sur des valeurs partagées, tout en maintenant la dimension individuelle, dessine alors une agentivité collective des locutrices et des locuteurs[14]. À l’inverse des politiques linguistiques qui convoquent la norme pour agir sur l’usage, c’est ici ce dernier qui sert à contrer la norme. Et le caractère hétérogène dans le collectif est une des conditions de la non-institutionnalisation de cette pratique.

Dépassant la perturbation linguistique, ce qui se produit est ainsi du désordre du discours, qui se déploie en différentes dimensions : ces pratiques se présentent comme une remise en cause informée de la grammaire, du fonctionnement syntaxique, et deviennent un « savoir pratique » (García 2012), une critique pratique : « pouvant se saisir de la philosophie comme de tout un ensemble de savoirs locaux, non conceptuels ou usant de concepts non philosophiques, incapables d’unanimité, [l’anarchisme] dissout les catégories intellectuelles, propose un savoir pratique » (García 2012 : 168).

La perturbation de genre relève de ce savoir pratique sur le discours et du discours, dans lequel locutrices et locuteurs développent un savoir-faire sur le fonctionnement linguistique du genre.

La technologie sémiotique et la contrefaçon du genre

On peut considérer ces marquages linguistiques du genre comme une technologie, qui fait de l’écriture un espace de façonnage et de contrefaçon du genre, explicitant la fabrique des catégories. Je me servirai ici d’une définition plurivoque de la technologie, qui emprunte tant aux technologies du genre de Lauretis (1987) qu’à la technologie de l’intellect de Jack Goody (1986 et 2006) autour de l’écriture, car ces définitions partagent une compréhension de la technologie comme faisceau de pratiques.

Lauretis (1987 : 2) parle du « genre comme produit de diverses technologies sociales ». Toutefois, « la représentation du genre est [aussi] ce qui le construit (avec ses implications matérielles) » (ibid. : 3). Or, « le genre est une façon première de signifier des rapports de pouvoir » (Scott 1988 : 56). Le genre est ainsi à la fois le signifiant d’un rapport de pouvoir, c’est-à-dire l’une des formes que peut prendre un rapport de pouvoir, et le signifié, soit ce qui est signifié au moyen de diverses technologies, telles que, selon Lauretis, des oeuvres cinématographiques ou des discours institutionnels capables d’implanter des représentations du genre. Ce dernier est donc un signe, au sens plein du mot : l’association, arbitraire mais stabilisée, d’une forme et d’un sens. Cela permet peut-être de mieux comprendre l’enjeu des pratiques de perturbations linguistiques. S’attaquer au signe « genre », c’est se placer au coeur de l’organisation sémiotique, et – parce que le rapport humain au réel ne peut qu’être médié par la signification et les propositions d’organisation du monde conditionnées par les interprétations et les catégorisations disponibles – c’est donc aussi se placer au coeur de l’organisation de la société.

Cependant, choisir l’espace de la langue, et en particulier de l’écrit, pour mener cette attaque a d’autres implications, car l’écriture est elle-même une technologie. Goody (1986 : 46) définit une technologie intellectuelle comme un ensemble d’outils et de méthodes qui aident à penser, c’est-à-dire à élaborer ou à faciliter un raisonnement : « Même si l’on ne peut raisonnablement pas réduire un message au moyen matériel de sa transmission, tout changement dans le système des communications a nécessairement d’importants effets sur les contenus transmis. » Or l’écriture est une « manipulation graphique des concepts », et à ce titre « induit une structure sociale » particulière (Goody 2009).

La représentation graphique de la parole est ainsi un outil, un « amplificateur », mais l’écriture permet surtout une formalisation. Cet impératif de fixation est propre à l’écrit, et même, pour citer le peu recommandable Marshall McLuhan (1977 : 415)[15], à la typographie, qui « a imposé la régulation et la stabilisation des langues » que la seule culture du manuscrit ne pouvait pas imposer. Dans la structure sociale d’une société de la littératie, la production d’idéologie se base sur la codification de règles, et donc principalement sur l’écrit : celui-ci est un lieu second pour le langage, mais le lieu de la solidification, car l’écriture « réifie la parole, donne à la langue un corrélat matériel » (Goody 2006 : 8). L’écriture est une déconnexion de contextes trop particuliers, c’est le processus même de la généralisation, puisque le texte se lit nécessairement dans un autre contexte que celui dans lequel il a été écrit (voir Goody (2006)). L’écriture du genre est donc une solidification, une conventionnalisation du genre mais aussi une matérialisation de ce dernier. Les dynamiques de perturbation vont se saisir de cette matérialité, et ce, pour aller à l’encontre d’une telle normalisation.

Voici ce qu’écrit Charles Bazerman (2006 : 110) :

[Les] types d’habitude et de codification nécessaires pour rendre intelligible la communication écrite, en particulier à distance, [incitent] les individus à reproduire les types de pratiques et de comportement codifiés qui constituent « l’ordre littératien ». Il faut des actes d’inventivité et de créativité, soumis à la seule limite de l’intelligibilité, pour offrir à la littératie de nouvelles applications et possibilités. Cette créativité est stimulée par la perception de l’urgence qui va sans doute inciter les individus à découvrir de nouveaux modes de communication sur divers thèmes et à promouvoir différents types d’actions. De telles urgences apparaissent constamment dans la vie des humains.

Lutter à travers la matérialité linguistique et discursive du genre constitue donc une sorte de technologie sémiotique au carré : s’attaquer au signe genre, dans sa forme et son contenu, et le faire au moyen d’une des plus puissantes technologies intellectuelles qu’est l’écriture, qui matérialise et autonomise la parole.

Par ailleurs, Lauretis comprend également les espaces de résistance comme technologie du genre : d’« autres espaces à la fois discursifs et sociaux qui existent, depuis que les pratiques féministes les ont (re)construits dans les marges […] des discours hégémoniques et dans les interstices des institutions, grâce à des contre-pratiques et de nouvelles formes » (citée par Maxime Cervulle, Françoise Duroux et Lise Gaignard (2009 : 93)). Elle parle alors de « dysfonctionnements des “ technologies du genre ” pour élaborer contre-discours et pratiques de résistance » (ibid.). Introduire de l’hétérogène dans l’écriture se révèle ainsi loin d’être innocent. C’est en fait un défigement des sens. François Rastier (1997) écrit à propos du figement linguistique et de la liberté du locuteur ou de la locutrice :

La notion de liberté du locuteur est quelque peu trompeuse. Il est libre, mais de rester dans le cadre du pensable et du dicible. En général, les pratiques sociales où prennent place les échanges linguistiques sont fortement ritualisées. Et le figement est la trace […] de cette ritualisation.

Toutefois, il est possible de défiger :

[Le] béton est armé, pourquoi pas vous?

Exemple de Rastier, communication orale

Le défigement fait alors apparaître deux sens coexistants. En d’autres termes, l’écrit est l’endroit de la solidification des formes et des conventions, du figement, mais également le lieu où les défier. Goody (1986) affirme d’ailleurs que le discours critique ne peut s’exercer que sur un capital cumulatif de savoirs écrits, que l’on peut ré-interroger, c’est-à-dire à partir d’un ensemble de textes produits à travers le temps qui constituent la matière à l’égard de laquelle le travail critique peut se positionner. À ce titre, l’écriture perturbatrice du genre est donc, à son tour, une technologie, c’est-à-dire un lieu de construction, de mise en signification et surtout de défigement du genre selon des modalités idéologiques, un lieu de façonnage critique ou plutôt de contrefaçon du genre.

L’écriture du genre est une codification permettant la production d’idéologie et structurante socialement, une réification des catégories de pensée, mais aussi un lieu où faire signifier le genre de manière dissonante, pour le rendre intelligible de façon autre, un lieu où le genre peut signifier de manière critique.

Les pratiques de perturbation linguistiques permettent d’affubler la langue de formes excentriques, non ritualisées, pour la distordre, comme stratégie de critique du pouvoir et de la domination. L’intervention sur le genre consiste à harnacher la langue, de lui adjoindre des formes non transparentes, des sortes de prothèses discursives – qui laissent voir que le langage n’est pas un jeu d’étiquettes permettant de désigner le monde dans un rapport transparent entre le mot et la chose – de bricoler des formes, qui torde la langue, mais aussi la révèle comme technologie. Ce sont donc en quelque sorte des technologies bancales, des technologies monstres, qui défigurent l’écrit, qui le dénaturent et, par là même, le dénaturalisent en dévoilant le caractère arbitraire de la catégorisation systémique. Si elles sont utilisées assez sauvagement, avec assez d’irrégularité pour produire de l’hétérogénéité, ces pratiques peuvent alors être des outils destructeurs de l’évidence du genre.

On voit ici qu’une appréhension donnée de la langue et du discours implique (et est impliquée par) une appréhension donnée du social, et en l’occurrence du genre. C’est en ce sens que l’on peut parler de dissensus féministe sur ce que le langage fait au genre, selon le rôle qu’accordent au langage les différents positionnements féministes. Les pratiques de tumulte impliquent une compréhension de la langue comme façonnant notre accès au réel et du discours, à l’image d’un régime de distribution d’auctorités et d’autorités et une compréhension du genre, telle une mise en ordre du monde social à battre en brèche à l’inverse des approches transparentes du langage qui visent une mise à jour de la langue afin de refléter une supposée nouvelle réalité du genre.

La perturbation linguistique aujourd’hui

Évolutions et changements sur la plateforme Infokiosques.net

J’ai dressé un tableau flatteur de ces pratiques qui se diffusent au début des années 2000. Vingt ans plus tard, qu’en est-il? Le projet perturbateur de contrefaçon du genre est-il toujours le même? Quels ont été ses effets?

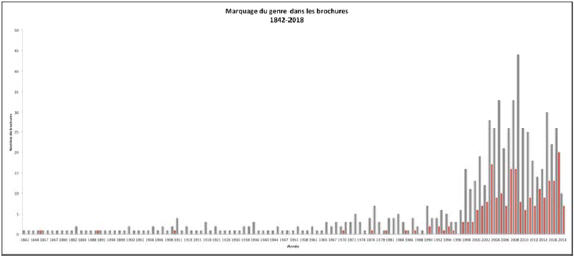

Graphique 1

Marquage du genre dans les brochures 1842-2018

Agrandissement du graphique pour montrer les années d’accroissement

Le graphique 1, réalisé à partir de la plateforme Infokiosques.net qui rassemble des brochures dans l’espace anarchiste/squat/féministe, etc., montre l’accroissement des pratiques de perturbation du genre dans les brochures politiques. Il représente les textes par année de première publication de 1842 à 2018 (en gris), et les textes qui contiennent des interventions linguistiques sur le genre (en rouge). On voit clairement que la pratique, qui débute au cours des années 1970, s’installe à la fin des années 1990 et dans les années 2000.

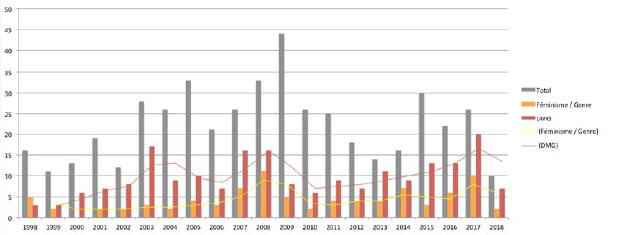

C’est donc une pratique qui se diffuse depuis une vingtaine d’années et dont l’usage continue a priori à augmenter. On remarque également que le pourcentage de brochures recourant au double marquage de genre (DMG) dans l’ensemble de la production depuis les années 90 augmente (voir le graphique 2) :

Graphique 2

Taux de brochures utilisant le DMG

Il faut aussi regarder la répartition thématique des publications. Jusqu’en 2008, la plateforme étudiée, qui est assez vaste, même si elle n’est pas exhaustive, comporte une seule catégorie « Féminisme, queer, questions de genre et/ou de sexualités » qui contient 47 brochures.

À l’été 2018, on trouve quatre entrées thématiques pour ces questions qui rassemblent au total 120 brochures (sur plus de 650 dans le site) :

« Féminisme, (questions de) genre » (116 brochures);

« Sexualités, relations affectives » (29 brochures);

« Transpédégouines, queer » (37 brochures);

« Violences patriarcales, autodéfense féministe » (19 brochures).

On note donc à la fois une présence plus forte des questions de féminisme et une augmentation de la perturbation linguistique du genre, ce que montre le graphique 3 :

Graphique 3

Rapport entre le DMG et les thématiques féministes

Cependant, en y regardant de plus près, on observe un certain nombre de changements dans les pratiques. Jusqu’en 2008, les pratiques graphiques du genre augmentent alors que le nombre de brochures féministes est relativement bas. Cela s’explique, car les brochures féministes ont besoin de nommer l’oppression et donc les catégories de genre pour pouvoir en faire la critique. Or, un brouillage linguistique de ces catégories, voire une disparition, empêcherait de les discuter, par exemple :

La possession de la femme par l’homme s’étant démocratisée, tout représentant du sexe masculin dispose aujourd’hui d’un personnel féminin comprenant en une seule personne une putain, une mère, une compagne et une servante[16].

Cela peut aussi arriver parce que ce sont des femmes qui s’adressent à des femmes. Et ce sera plutôt dans les brochures consacrées à d’autres thèmes que la perturbation du genre sera présente, comme une façon d’écrire entre les lignes : on amène les questions de genre dans d’autres questions, sans parler du genre, au moyen de sa forme linguistique. À ce titre, il s’agit de micropolitique, au sens d’une politique qui s’infiltre dans tous les espaces de la vie, y compris l’écriture, dans le double héritage du « privé est politique » féministe, mais aussi des squats comme mode de vie interrogeant les rapports de pouvoir dans leur multiplicité[17].

Pendant les années 2010, ce rapport change. Les brochures traitant du genre recourent de plus en plus au tumulte linguistique du genre. Cela correspond à une reformulation des questions de genre vers la non-binarité, les identités, les questions trans, ou de sexualités. Dans le même temps, certains courants ou des sujets se montrent plus hermétiques à cette pratique : c’est le cas notamment des brochures s’inscrivant dans le courant insurrectionnaliste, issu de l’autonomie italienne des années 70.

Parallèlement, si les brochures emploient de plus en plus systématiquement ces formes, elles sont de moins en moins commentées, expliquées. De manière significative, les encarts très fréquents qui ouvraient la plupart des brochures ont quasiment disparu. Cependant, on en trouve encore quelques exemples :

Il nous semble important que chaque mot dont le nouvel orthographe nous choque, rappelle que la norme de ce monde, c’est le patriarcat[18].

Genre et grammaire Tu trouveras à la fin de certains mots une petite croix (par ex. : révolté×). C’est une manière de genderfucker la virile langue française[19].

Toutefois, ces façons de faire restent rares, et l’on trouve même des encarts justifiant l’emploi du masculin générique ou de formes standard du genre :

La plus importante [modification] est que nous avons après réflexion choisi de renoncer à la « féminisation » du texte réalisée par le C.A.T.S. qui alourdissait la lecture de certains passages, afin que celle-ci reste accessible au plus grand nombre; il ne s’agit évidement pas pour nous de nier que la domination masculine s’exprime et s’exerce aussi à travers le langage, mais il nous a paru plus pertinent de laisser de côté l’aspect grammatical pour rester concentré sur les idées développées dans ce texte[20].

Le premier jet de la traduction était féminisé. Nous faisons habituellement le choix d’aller à l’encontre des règles conventionnelles de la grammaire française en évitant d’oublier ou de camoufler les pronoms féminins dans les pluriels, parce que nous avons conscience que le langage n’est pas neutre quant aux représentations genrées qu’il nous impose et parce que nous ne considérons pas cet aspect de la déconstruction des normes et des traditions comme accessoire. Toutefois, après discussion entre nous, nous avons préféré rester proches des mots de l’auteur et de ses formulations qui ne mettaient pas l’accent sur cette problématique[21].

La diffusion de plus en plus large de cette pratique dans les brochures, l’explosion du nombre de brochures consacrées aux questions de genre et la disparition des commentaires les accompagnant, voire la présence de commentaires justifiant leur absence indiquent que la pratique a connu une normalisation. Dans une certaine formation discursive, elle va de soi et a même acquis un statut d’évidence.

La diffusion à d’autres espaces idéologiques

Par ailleurs, ce type formel de marquage du genre s’est diffusé de plus en plus dans des espaces idéologiques non radicaux. Alors que les formes de ce tumulte linguistique et politique étaient cantonnées dans des espaces discursifs marginaux, officieux, laissant aux espaces majoritaires la plus habituelle féminisation de noms de titres et métiers, elles se rencontrent désormais dans des mémoires de recherche, des travaux universitaires, des romans, des forums Internet, voire dans des communications relativement institutionnelles (courriel professionnel), sans faire office de bizarreries. Elles font même parfois argument de vente, comme cette agence de communication, Mots-Clés, qui commercialise une expertise sur « l’écriture inclusive » pour les entreprises. La polémique sur l’écriture inclusive qui a éclaté en France à l’automne 2017 autour d’un manuel scolaire est un témoin supplémentaire de l’extension de ces pratiques. Un sondage auprès d’une partie de la population étudiante d’Aix-Marseille Université (dans le contexte d’une enquête réalisée par des étudiants et des étudiantes de sociolinguistique à l’automne 2018) montre même que cette pratique est perçue comme propre à la communication institutionnelle (de l’université, des syndicats, de l’administration, etc.). On peut donc dire que ces pratiques se sont normalisées, sous forme de norme mineure. C’est-à-dire qu’il s’agit d’une norme parmi d’autres, certainement pas majoritaire, mais que tout le monde ou presque a déjà rencontrée aujourd’hui.

J’ai écrit au début de mon article que différents types de pratiques cohabitaient, et que divers positionnements idéologiques et politiques sur le genre pouvaient sous-tendre ces interventions linguistiques. Il faut préciser que les formes employées ne sont pas directement liées à des choix idéologiques. Ce seront davantage les contextes dans lesquels on les emploie qui produiront des effets politiques multiples (de visibilisation, de généricisation, de neutralisation, de perturbation, etc.). Par ailleurs, toutes les formes ne passent pas de la même façon : si le point médian a eu du succès, les « x » ou le double marquage de termes non humains n’est pas sorti de l’espace mineur des brochures, tandis que les pronoms de type « iels » se diffusent dans certains espaces discursifs seulement.

La diffusion de formes graphiques n’entraîne donc pas avec elle la diffusion d’une volonté politique d’attaquer structurellement le genre, et d’autres projets de politique linguistique que celui où ces formes sont apparues peuvent les réemployer à leurs propres fins.

Toutefois, cette diffusion formelle de plus en plus large conjuguée à l’absence de métadiscours situant cette pratique dans une volonté politique de tumulte rend plus indiscernables ces différences politiques. En effet, si des formations discursives, des positionnements et des stratégies politiques hétérogènes continuent de cohabiter avec divers statuts, plus ou moins majoritaires ou plus ou moins mineurs, la diffusion des formes linguistiques, elle, concourt à un brouillage dans la réception des stratégies et, de ce fait, à une uniformisation et à un figement par la forme.

Questions conclusives sur la valeur marchande de la subversion

On peut sans doute se féliciter lorsqu’une revendication politique féministe s’étend en divers endroits de la société. D’autant plus que, si ces pratiques étaient propres à certaines cultures politiques, et comprenaient également une dimension ludique et une forme d’inter-reconnaissance, elles ne se sont jamais données comme des pratiques avant-gardistes. Est-ce pour autant un renouvellement ou un élargissement d’une pratique militante féministe? Quelle est la signification politique de cette diffusion? Il faut distinguer deux choses, je crois, pour répondre à cette question.

D’une part, la diffusion de la pratique est peut-être à appréhender en termes de diffraction. Il y a en effet des temporalités concurrentes sur les questions de genre : temporalité médiatique, militante, universitaire, institutionnelle, etc., traversées par des questions et des enjeux différents. Les mêmes techniques pourraient ainsi se normaliser à certains endroits, tout en restant perturbatrices à d’autres, donnant à ces pratiques des valeurs et des forces politiques multiples selon les espaces sociodiscursifs. Cependant, la contagion des pratiques discursives et l’absence de métadiscours (commentaires) rendent difficile un tel cloisonnement (ou en tout cas son analyse) et concourent à une uniformisation des formes.

D’autre part, il faut remettre en question la tension entre normalisation et subversion. J’ai insisté sur la force politique de l’irruption, et sur la notion de contrefaçon comme résistance à la solidification de l’évidence du genre et du rapport de pouvoir qu’il signifie. Toutefois, on a vu que la diffusion de ces pratiques les normalise. On perçoit là, je pense, le paradoxe d’une subversion qui deviendrait majoritaire. Judith Butler (2006 : 45) lançait déjà en 1990 une mise en garde contre l’économie de la subversion :

Les métaphores perdent leur force métaphorique lorsqu’elles se figent en concepts avec le temps. Il en va de même des performances subversives : elles courent toujours le risque de devenir des clichés usés à force d’être répétées, et chose plus importante encore, répétées dans le cadre d’une économie de marché où la « subversion » a une valeur marchande.

Si elles se diffusent trop, ces pratiques courent le risque de se normaliser, et que le geste subversif perde sa force politique, d’interpellation. Peuvent-elles encore alimenter une réflexion politique en mouvement ou sont-elles condamnées à devenir des technologies fossiles? La mise en valeur marchande de la subversion linguistique est à inscrire, je crois, dans une dynamique plus large de mise en valeur marchande de la subversion du genre.

On peut faire l’hypothèse optimiste que de plus en plus de gens sont sensibles aux questions de genre, que le statu quo qui a longtemps régné est moins acceptable aujourd’hui, et que la langue devient un espace qu’il est possible d’investir largement pour défier ce statu quo.

Cependant, on peut également remettre en cause la signification de cette sensibilité au genre et faire une hypothèse plus pessimiste, qui correspond à l’intuition, plus ou moins vérifiée selon les cas, de la dépolitisation de la pratique et plus globalement d’une dépolitisation des questions de genre, dépolitisation qui les rend audibles, acceptables dans des espaces où elles ne l’étaient pas avant (certains médias, sphères institutionnelles, etc.). Autrement dit, c’est un indice parmi d’autres d’une libéralisation du genre, au sens d’une appréhension libéraliste de ce dernier qui passe par une dépolitisation. Si le politique est ce qui institue la société, dépolitiser les questions de genre revient à rendre le féminisme socialement inoffensif en le privant de sa capacité à se positionner sur et dans la société. De même, systématiser, prescrire ou monétariser les pratiques linguistiques non standard du genre les inscrit dans un espace an-idéologique pour les ramener à un simple outil de communication qu’il faut savoir manipuler. La question devient alors : qu’est-ce qui est « vidable » de son contenu politique ou idéologique, ce qui, je crois, est une interrogation importante pour le féminisme actuel. Au-delà du langage, et pour des raisons qui restent à discuter, et qui ne le délégitime pas pour autant, il me semble que le queer est par exemple plus vidable de sa dimension politique que le féminisme matérialiste, de la même façon que le végétalisme l’est davantage que d’autres pratiques collectives d’action politique, telle que la grève des loyers ou l’occupation d’un lieu de travail. Cet évidement politique se repère notamment par la très forte polysémie du terme « queer » qui comprend des acceptations politiques tout autant qu’apolitiques, ce qui lui permet de circuler dans des formations discursives très diverses, de l’espace théorique universitaire à la téléréalité, de l’espace discursif militant à l’espace discursif médiatique. Par contraste, on trouve difficilement une couverture de magazine grand public ou une société de production présentant ou représentant des figures dont l’attrait ou l’originalité reposerait sur leur féminisme matérialiste. Ce n’est pas parce que quelque chose est récupérable par le libéralisme qu’il faut l’abandonner, comme le clament certaines franges du matérialisme qui peuvent parfois réagir par une crispation réactionnaire, bien au contraire, et le queer demeure en plein d’endroits extrêmement politique, mais il faut chercher à comprendre ce qui, du queer, du genre est dépolitisable et libéralisable pour pouvoir réinjecter du politique dans les questions de genre. De même, en ce qui concerne les pratiques discursives, nous devons chercher à voir ce qui, dans cette diffusion d’une pratique au départ subversive, la vide ou non de sa puissance politique.

Cela ne signifie pas que l’on doive condamner le fait que des usages inclusifs ou démasculinisés de la langue se diffusent largement, mais seulement qu’il faut toujours prêter attention aux différentes significations politiques de nos propres pratiques. Pour retrouver une force d’interpellation, il serait nécessaire de se décaler à nouveau afin de réintroduire une nouvelle hétérogénéité dans l’espace politique qu’est la langue, ce qui peut se faire en jouant sur le double caractère du genre en tant que technologie sociale et technologie intellectuelle, et non seulement sur le genre comme une étiquette plus ou moins bien ajustée. En d’autres termes, saisir la langue pour troubler le nouvel ordre du genre et continuer à interpeller, non seulement les catégories, mais surtout les processus de catégorisation et les rapports de pouvoir qu’ils génèrent.

Parties annexes

Note biographique

Julie Abbou est docteure en sciences du langage (Aix-Marseille Université). Ses recherches portent sur la coconstruction du genre et du langage. Elle s’intéresse en particulier aux interactions entre structure sociale et structure linguistique ainsi qu’à l’analyse sociodiscursive des idéologies qui mobilisent le genre. Elle a cofondé en 2016 GLAD! Revue sur le langage, le genre, les sexualités.

Notes

-

[1]

Par langue, on entend la structure linguistique, un ensemble de potentialités et de règles déterminant ce qu’il est possible de dire dans une langue donnée, le stock de mots et de règles à la disposition des locuteurs et des locutrices d’une langue; par discours, on entend les réalisations langagières concrètes effectuées par des locutrices et locuteurs, réalisations qui sont ancrées dans des situations d’énonciation singulières, des subjectivités et des configurations sociales.

-

[2]

Cela se fit d’ailleurs parfois en collaboration avec les milieux militants et universitaires. En France, la linguiste Anne-Marie Houdebine a été par exemple, chargée en 1985 des travaux linguistiques de la Commission de terminologie pour la féminisation des noms de métiers, fonctions, grades, ou titres, commandée par la ministre des Droits de la femme Yvette Roudy.

-

[3]

C’est le cas, entre autres, pour les universités et grandes écoles françaises, l’Université de Limoges, l’Université Paris Nanterre (Paris-X), Science Po Toulouse, l’École nationale d’administration (ENA), l’Université Toulouse – Jean-Jaurès).

-

[4]

La plus récente publication que j’ai pu repérer est le journal étudiant Montréal Campus, qui publie le 11 février 2019 un éditorial présentant l’adoption au sein du journal d’une politique rédactionnelle de féminisation : montrealcampus.ca/2019/02/11/editorial-legalite-lemporte/ (26 février 2019).

-

[5]

Elles utilisent par exemple des énoncés du type « Nous sommes unisexuel-le-s » ou « interview d’un.e militant.e ». Voir plus loin la partie « Attaquer le genre », pour d’autres exemples.

-

[6]

L’étanchéification des pratiques selon les orientations politiques me semble impossible à postuler. On remarque cependant des influences, notamment formelles, puisque les documents officiels qui préconisaient ou employaient des signes tels que la parenthèse ou le tiret et qui privilégiaient le doublon pour les substantifs utilisent aujourd’hui de plus en plus de formes telles que les points (médian ou de base), que l’on trouvait précédemment quasi exclusivement dans les textes radicaux.

-

[7]

L’ouvrage a été réédité en 2018, témoignant de la demande éditoriale nouvelle autour de ces questions et d’éventuelles réponses.

-

[8]

La flexion est l’ajout ou l’alternance d’un préfixe ou d’un suffixe, qui permet d’accorder, par exemple en genre et en nombre pour un substantif, ou en temps et en personne pour un verbe.

-

[9]

L’italique est de moi.

-

[10]

Voir l’adresse Web suivante : infokiosques.net/spip.php?article48 (13 juillet 2019).

-

[11]

Voir l’adresse Web suivante : infokiosques.net/spip.php?article63 (13 juillet 2019).

-

[12]

Voir l’adresse Web suivante : infokiosques.net/lire.php?id_article=864 (13 juillet 2019).

-

[13]

Voir l’adresse Web suivante : infokiosques.net/IMG/pdf/Alinevich_Magadan_160p_A5_fil.pdf (13 juillet 2019).

-

[14]

J’emploie ici le terme « agentivité » dans une acceptation large, pour mettre l’accent sur « la co-constitution des structures sociales et des actions des agent.es » (Gérardin-Laverge 2018a : 87).

-

[15]

Bien que McLuhan (1977) ait reçu étonnamment peu de critiques sur ce point, son ouvrage La galaxie Gutenberg, comme beaucoup d’ouvrages à prétention anthropologique universelle, est éloquent de racisme latent, multipliant les affirmations sur le « barbare » ou l’« Africain », comme en témoignent certains titres de section, tels que « L’alphabétisation affecte la physiologie et la vie psychique de l’Africain » ou « La Civilisation donne au barbare ou à l’homme tribal un oeil en place d’oreille ».

-

[16]

Voir l’adresse Web suivante : infokiosques.net/spip.php?article307 (13 juillet 2019).

-

[17]

On peut se faire une idée de cette volonté de remettre en cause le pouvoir dans tous les aspects de la vie, en consultant le classement thématique de la plateforme Infokiosques.net, qui rassemble des écrits sur l’habitation, la psychiatrie, les violences policières, l’immigration, les luttes paysannes, les médias, le féminisme, l’urbanisme, le sport, les sciences et technologies, les religions, la prison, le corps, la santé, l’environnement, la culture, l’éducation, la sexualité, etc.

-

[18]

Voir l’adresse Web suivante : infokiosques.net/lire.php?id_article=1460 (13 juillet 2019); la graphie est celle de l’original.

-

[19]

Voir l’adresse Web suivante : infokiosques.net/lire.php?id_article=1527 (13 juillet 2019).

-

[20]

Voir l’adresse Web suivante : infokiosques.net/IMG/pdf/Les_classes_dans_la_societe_capitaliste_28p-A4-fil-2.pdf (13 juillet 2019); l’italique est de moi.

-

[21]

Voir l’adresse Web suivante : infokiosques.net/IMG/pdf/Alinevich_Magadan_160p_A5_fil.pdf (13 juillet 2019); l’italique est de moi.

Références

- ABBOU, Julie, 2017 « Le genre linguistique, une catégorie sémiotique. Propositions pour une approche herméneutique du genre en langue », Semen, Revue de sémio-linguistique des textes et des discours, 42 : 159-174.

- ABBOU, Julie, 2015 « Agir sur la langue pour agir sur le monde : Micropolitiques linguistiques autogérées du genre dans les brochures libertaires », Recherches sur la philosophie et le langage, 31 : 151-165.

- ABBOU, Julie, 2011 L’antisexisme linguistique dans les brochures libertaires : pratiques d’écritures et métadicours. Thèse de doctorat. Aix-en-Provence, Université de Provence-Aix-Marseille I.

- ABBOU, Julie, 2010 Corpus écrit Double marquage de genre (DMG) – Brochures libertaires, [En ligne], [crdo.fr/crdo000769] (13 juillet 2019).

- ARNOLD, Aron, et Maria CANDEA, 2015 « Comment étudier l’influence des stéréotypes de genre et de race sur la perception de la parole? », Langage et société, 152, 2 : 75-96.

- BAZERMAN, Charles, 2006 « Écriture, organisation sociale et cognition », Pratiques, 131-132 : 95-115.

- BUTLER, Judith, 2006 Trouble dans le genre : pour un féminisme de la subversion. Paris, La Découverte.

- CERVULLE, Maxime, Françoise DUROUX et Lise GAIGNARD, 2009 « “ À plusieurs voix ” autour de Teresa de Lauretis. Théorie queer et cultures populaires, de Foucault à Cronenberg », Mouvements, 57, 1 : 138-154.

- DORLIN, Elsa, 2005 « De l’usage épistémologique et politique des catégories de “ sexe ” et de “ race ” dans les études sur le genre », Cahiers du genre, 39, 2 : 83-105.

- DOUAY, Françoise, et Jean-Jacques PINTO, 1991 « Analogie/Anomalie, Reflets de nos querelles dans un miroir antique », Communications, 53, 1 : 7-16.

- ELMIGER, Daniel, 2012 « Quelle évolution dans le domaine de la féminisation de la langue? », dans Fabienne H. Baider et Daniel Elmiger (dir.), Intersexion. Langues romanes, langues et genre. Munich, Lincom Europa : 97-105.

- FOUCAULT, Michel, 1971 L’ordre du discours. Paris, Gallimard.

- GARCÍA, Vivien, 2012 « Trouble dans l’ordre du discours », dans Jean-Christophe Angaut, Daniel Colson et Mimmo Pucciarelli (dir.), Philosophie de l’anarchie. Théories libertaires, Pratiques quotidiennes et ontologie. Lyon, Atelier de création libertaire : 155-168.

- GÉRARDIN-LAVERGE, Mona, 2018a « “ C’est en slogant qu’on devient féministe. ” Hétérogénéité du genre et performativité insurrectionnelle », Semen, Revue de sémio-linguistique des textes et des discours, 44 : 81-109.

- GÉRARDIN-LAVERGE, Mona, 2018b Le langage est un lieu de lutte. La performativité du langage ordinaire dans la construction du genre et les luttes féministes. Thèse de doctorat. Paris, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

- GOODY, Jack, 2009 « La matière des idées », Vacarme, 49, [En ligne], [vacarme.org/article18 14.html] (13 juillet 2019).

- GOODY, Jack, 2006 « La technologie de l’intellect », Pratiques, 131-132 : 7-30.

- GOODY, Jack, 1986 La logique de l’écriture. L’écrit et l’organisation de la société. Paris, Armand Colin.

- HARAWAY, Donna, 2007 Manifeste Cyborg et autres essais. Paris, Exils.

- HOUDEBINE-GRAVAUD, Anne-Marie, 1998 La féminisation des noms de métiers en français et dans d’autres langues. Paris, L’Harmattan.

- LAURETIS, Teresa de, 1987 Technologies of Gender. Bloomington, Indiana University Press.

- LEBRETON, Émilie, 2017 « Appropriation linguistique et femmes migrantes : apports et enjeux du genre », dans Maude Vadot, Françoise Roche et Chahrazed Dahou (dir.), Genre et sciences du langage : enjeux et perspectives. Montpellier, Presses Université de la Méditerranée : 179-199.

- MARIGNIER, Noémie, 2016 Les matérialités discursives du sexe. La construction et la déstabilisation des évidences du genre dans les discours sur les sexes atypiques. Thèse de doctorat. Paris, Université Paris Sorbonne Nouvelle – Paris 3.

- MCLUHAN, Marshall, 1977 La galaxie Gutenberg. Paris, Gallimard.

- MICHARD, Claire, 1999 « Humain/femelle : deux poids deux mesures dans la catégorisation de sexe en français », Nouvelles Questions féministes, 20, 1 : 53-95.

- MICHARD, Claire, 1996 « Genre et sexe en linguistique : les analyses du masculin générique », Mots, Les langages du politique, 49 : 29-47.

- MICHEL, Lucy, 2016 La relation entre genre grammatical et dénomination de la personne en langue française : approches sémantiques. Thèse de doctorat. Dijon, Université de Dijon.

- RANCHON, Grâce, 2017 « Discuter l’hétéronormativité dans les manuels d’enseignement et d’apprentissage », dans Maude Vadot, Françoise Roche et Chahrazed Dahou (dir.), Genre et sciences du langage : enjeux et perspectives. Montpellier, Presses universitaires de la Méditerranée : 201-218.

- RANCIÈRE, Jacques, 2008 Le spectateur émancipé. Paris, La Fabrique.

- RASTIER, François, 1997 « Défigements sémantiques en contexte », dans Michel Martins-Baltar (dir.), La locution, entre langues et usages. Fontenay-aux-Roses, ENS Éditions : 305-329, [En ligne], [www.revue-texto.net/Inedits/Rastier/Rastier_Defige ments.html] (13 juillet 2019).

- SAÏD, Edward W., 2000 Culture et impérialisme. Paris, Fayard.

- SCOTT, Joan W., 1988 « Genre : une catégorie utile d’analyse historique », Les Cahiers du GRIF, Le genre de l’histoire, 37-38 : 125-153.

- VIENNOT, Éliane, 2014 Non, le masculin ne l’emporte pas sur le féminin! Paris, iXe.

- VIOLI, Patrizia, 1987 « Les origines du genre grammatical », Langages, 85 : 15-34.

- WITTIG, Monique, 2001 La Pensée straight. Paris, Balland, coll. « Modernes » [1re éd. : 1980].

- WITTIG, Monique, 1980 « La Pensée straight », Questions féministes, 7 : 45-53.

- WITTIG, Monique, 1969 Les Guérillères. Paris, Minuit.

- YAGUELLO, Marina, 1978 Les mots et les femmes. Paris, Payot.

Liste des figures

Graphique 1

Marquage du genre dans les brochures 1842-2018

Agrandissement du graphique pour montrer les années d’accroissement

Graphique 2

Taux de brochures utilisant le DMG

Graphique 3

Rapport entre le DMG et les thématiques féministes