Corps de l’article

L’innovation sociale est devenue, en quelques années, un concept tellement galvaudé qu’il entretient une large confusion dans les débats. Utilisé d’abord en Amérique du Nord [1], il s’est généralisé avec l’arrivée, dans les années 90, de la notion anglo-saxonne d’« entrepreneurs sociaux ». Introduit ensuite par des travaux initiés par la Communauté européenne [2], il est entré dans la loi française du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire (ESS).

L’objet de notre article n’est pas de dresser un inventaire des différentes acceptions de ce concept, mais plutôt de chercher, d’une part, à asseoir sa définition sur des fondements théoriques et, d’autre part, à tirer les conséquences pragmatiques de ce positionnement.

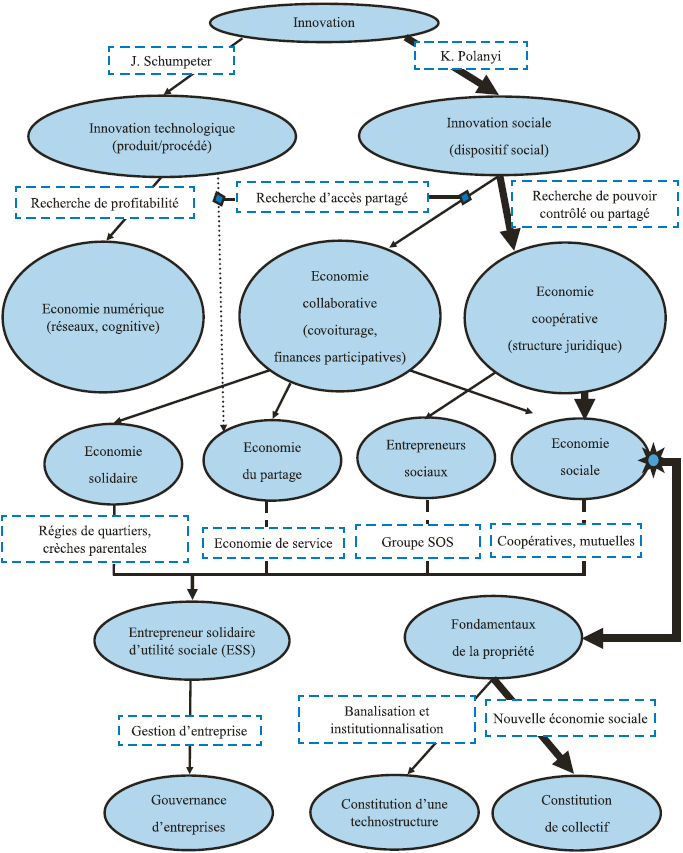

Nous commencerons par l’innovation technologique, car c’est d’elle qu’il est question lorsque l’on évoque l’innovation sans donner d’autres précisions. Nous verrons cependant que cette définition masque des sous-entendus qui nous serviront pour définir l’innovation sociale. Cette définition peut déboucher sur deux approches : l’une collaborative, l’autre coopérative. Il importe de le préciser, car elles n’ont pas les mêmes implications en termes de projets politiques. Nous montrerons que la question de la propriété est au centre de ce qui les différencie. Un tableau de synthèse de ce raisonnement est présenté en annexe.

L’innovation chez Joseph Schumpeter : quand l’économie se tourne vers la société

Lorsque l’on parle d’« innovation », sans autre précision, on se réfère à J. Schumpeter, économiste autrichien (1883-1950), qui a cherché à expliquer les phases de croissance et de crise économiques par les différents types d’innovations de l’entrepreneur. Il en définit cinq : de nouveaux produits (l’automobile), de nouveaux procédés (la robotique), une nouvelle organisation du travail (le fordisme), l’ouverture d’un débouché nouveau (le satellite) et la création d’une matière première nouvelle (le gaz de schiste). Cependant, pour des raisons statistiques et économétriques, les économistes n’ont retenu que la seule création technologique qui recouvre les deux premières innovations (nouveau produit et nouveau procédé). L’intérêt d’une telle approche en termes d’analyse du sous-emploi est évident : si une nouvelle technologie prend la forme d’un nouveau produit, on peut s’attendre à un effet positif sur la demande finale via la consommation et donc sur la croissance, alors que si l’innovation technologique prend la forme d’un procédé, on a plutôt un effet immédiat sur la productivité du travail et donc sur l’économie du travail. Si le taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) est supérieur à la productivité, on a un effet mécanique positif sur l’emploi, toutes choses égales par ailleurs. A l’opposé, comme c’est le cas pour la France, quand le taux de croissance de l’économie est de 1,9 % entre 1990 et 2007 contre un taux de 2,2 % des gains de productivité durant la même période, on a mécaniquement un accroissement du sous-emploi. Keynes l’avait déjà compris en 1928 lorsqu’il disait que « l’accroissement de l’efficience technologique a lieu plus vite que nous n’arrivons à faire face au problème que pose l’absorption de la main-d’oeuvre disponible ».

Par ailleurs, chaque innovation technologique donne lieu à des apprentissages par l’usage. Par exemple, l’avion a été conçu pour surveiller, et ce n’est qu’après usage qu’il s’est transformé en un mode de transport de soldats, puis de voyageurs. Les transformations par l’usage sont alors inhérentes à l’innovation technologique, et il est rare que les concepteurs imaginent totalement l’usage qui en sera fait. Il importe également de souligner que presque toutes les créations technologiques s’accompagnent de réorganisation de processus et que l’innovation d’organisation (le toyotisme, par exemple) découle souvent, mais pas mécaniquement, de la nouvelle technologie (la robotisation).

Il est par conséquent possible de réduire l’innovation schumpétérienne à l’innovation de produit et à l’innovation de procédé, comme le font les économistes, car les autres types d’innovation cités par l’économiste autrichien dépendent de ces deux premières.

Jusque dans les années 80, les modèles utilisés considéraient que le chef d’entreprise avait devant lui un choix de techniques complètement constituées et pour lesquelles les performances étaient données dès le départ. Ainsi devait-il choisir entre les fibres optiques et les satellites. L’apport de ces vingt dernières années [3] a consisté à montrer que la performance d’une technologie se faisait au fur et à mesure de son usage et que la technologie n’est pas totalement définie au départ. D’où l’importance accordée aux rendements croissants d’adoption. Les rendements croissants signifient que l’utilité d’une technologie augmente au fur et à mesure de son utilisation, du fait des apprentissages par l’usage, des économies d’échelle et de la cohérence des technologies. Les politiques publiques en matière d’innovation doivent avoir en tête qu’une technologie est choisie non parce qu’elle est meilleure, mais parce qu’elle le devient, et par conséquent que toute étude postérieure au processus sur l’évaluation d’un choix technologique est une tautologie. Une autre incidence concerne les territoires : un territoire innovant devient de plus en plus performant, alors qu’un territoire qui ne l’est pas s’enfonce dans la dépendance ou l’oubli.

Cette évolution de la théorie économique doit être interrogée à un triple point de vue. Cette vision suppose que c’est toujours l’entrepreneur qui innove, que l’outil de l’innovation est toujours la technologie, et, enfin, que la finalité recherchée est toujours la plus-value.

Cette conception de l’innovation est univoque et ne permet pas de saisir l’innovation sociale.

Partir de Karl Polanyi : quand l’économie se retourne contre la société

Pour Polanyi, historien hongrois de l’économie (1886-1964), la société est menacée par elle-même : l’innovation technologique pousse à la marchandisation de tous les aspects de la vie sociale et présente un risque de désagrégation sociale, d’utilisation abusive de la nature et de la monnaie – qui devient outil de spéculation. L’innovation sociale est donc une manière de se protéger de ce risque : elle imagine des dispositifs qui cherchent à écarter la menace d’une marchandisation de l’homme, de la nature et de la monnaie. Pour Polanyi, l’homme n’est pas une marchandise comme les autres, car il n’est pas un robot, mais un être pensant, capable de délibérations. La nature peut revêtir la signification de l’environnement, mais aussi celle de la terre : dans les deux cas, elle n’est pas à vendre et il n’y a pas de seconde nature. La nature nous rapproche de l’idée de territoire. Enfin, la monnaie n’est pas une marchandise qui peut se valoriser toute seule (par la spéculation), elle est surtout du lien social : les tontines africaines, initiées par les populations les plus pauvres qui n’avaient pas accès aux crédits bancaires traditionnels, ont pour rôle de permettre le financement d’événements familiaux (mariage, deuil), mais sont avant tout un symbole d’incitation à l’épargne dans des milieux vulnérables, et elles obéissent à une véritable logique sociale, centrée sur le devoir et l’amitié [4].

La loi du 31 juillet 2014, dans son article 15, définit ainsi l’innovation sociale : « Est considéré comme relevant de l’innovation sociale le projet d’une ou de plusieurs entreprises consistant à offrir des produits ou des services présentant l’une des caractéristiques suivantes : soit répondre à des besoins sociaux non ou mal satisfaits, que ce soit dans les conditions actuelles du marché ou dans le cadre des politiques publiques ; soit répondre à des besoins sociaux par une forme innovante d’entreprise, par un processus innovant de production de biens ou de services ou encore par un mode innovant d’organisation du travail. Les procédures de consultation et d’élaboration des projets socialement innovants auxquelles sont associés les bénéficiaires concernés par ce type de projet ainsi que les modalités de financement de tels projets relèvent également de l’innovation sociale ».

Plutôt que de prétendre que l’innovation sociale « répondrait à des besoins sociaux non ou mal satisfaits » (le capitalisme répond à tous les besoins, dès lors qu’ils sont solvables, mais lorsqu’ils ne le sont pas, l’économie sociale n’apporte pas de solution), il faut plutôt dire que l’innovation sociale propose une autre manière de satisfaire des besoins sociaux, ni meilleure ni plus mauvaise, mais autre. Sa différence avec l’innovation technologique tient à des dispositifs qui relèvent d’une éthique sociale ne se réduisant ni à un produit, ni à un processus, ni à une forme d’organisation du travail ; une éthique caractérisée par le fait qu’elle émane d’un collectif issu de la société civile (et non d’un entrepreneur individuel), accroché à un territoire urbain comme rural (et non pas mondialisé), qui vise à limiter l’empreinte écologique (reconsidération de la nature), qui met en jeu une propriété collective nourrie par des règles de délibération (reconsidération de l’homme à travers des formes de démocratie locale) et dont le financement est marchand, mais pas dicté par la lucrativité (reconsidération de la monnaie).

Plus précisément :

-

un « dispositif », cela signifie qu’il s’agit de bien davantage qu’un « bien » ou un « procédé ». Un dispositif est un arrangement de personnes, c’est-à-dire un collectif, qui met en oeuvre un projet politique. Par exemple, la mise en place d’un co-habitat permet d’associer un logement privatif à des espaces mutualisés en réduisant les coûts d’acquisition, en limitant volontairement la spéculation immobilière, en utilisant des matériaux écologiques, tout en accédant à une propriété collective de personnes. Sa construction nécessite une mixité de population (de revenus, intergénérationnelle, d’origines géographiques) ;

-

« accroché à un territoire », il peut s’agir d’une accroche naturelle (l’exploitation d’une forêt), culturelle (une troupe culturelle qui se produit dans un château du xviie siècle), juridique (une coopérative) ou économique (un district dans une vallée). Ainsi, les jardins partagés naissent dans les villes pour que le rapport à la terre ne disparaisse pas de l’éducation des personnes et parce qu’il permet d’acquérir des produits alimentaires gratuitement et de s’alimenter sainement. Lieu de convivialité, le jardin est une propriété collective qui limite les violences urbaines ;

-

« limiter l’empreinte écologique », en d’autres termes circuits courts, usage d’énergie douce, production d’énergie décentralisée. Par exemple, les achats groupés ou les plateformes coopératives de distribution de produits paysans dans les villes cherchent à renouer les liens entre producteurs, éleveurs, maraîchers et citoyens des villes ou des campagnes, en limitant la force des intermédiaires et en impliquant chacun par l’achat de parts sociales ;

-

« marchand » ne signifie pas lucratif, ni bénévole, ni étatique, ni boursier. C’est parce que l’origine de l’innovation sociale n’émane ni de l’initiative d’un entrepreneur, ni de celle d’un Etat ou d’une collectivité en situation de surplomb vis-à-vis de la société, que l’on peut dire qu’elle résulte des conditions de survie d’un groupe (Castel, Prades, 2004) ne détenant comme pouvoir que sa force collective ;

-

La notion de « société civile » fait appel à trois caractéristiques. D’abord, l’existence d’un fait associatif, dans son sens large, c’est-à-dire l’ensemble de liens sociaux par lequel est construit le tissu social. Ensuite, la société civile est synonyme de « collectif », en tant que regroupement de forces vers un destin commun. Enfin, la société civile est appréhendée comme un ensemble d’acteurs engagés dans un processus d’argumentation et de délibération.

A partir de cette élucidation de l’objet « innovation sociale », il y a au moins deux façons de le considérer.

Deux conceptions de l’innovation sociale

Une première approche se caractérise par le travail coopératif. L’innovation sociale est le nom donné à des dispositifs sociaux caractérisés principalement par une propriété collective et des formes de délibération partagées. On est alors très proche de l’économie coopérative : banque éthique, autopartage coopératif, habitats coopératifs.

Une seconde approche se fonde sur le travail collaboratif. Il s’agit d’un usage partagé d’un lieu, d’une technologie ou d’un outil : la finance participative (crowdfunding), le covoiturage (Blablacar), les espaces de travail partagés, les habitats participatifs, les fablab et l’open source. « Economie collaborative » (Rifkin, 2000), « économie positive » (Attali, 2013), « économie quaternaire » (Debonneuil, 2007) sont autant d’expressions qui ont fleuri, annonçant l’arrivée d’une « économie du partage ».

Pourtant, la première approche repose sur le mode de la propriété collective d’où émanent le partage (autogestion) ou le contrôle (coopératives ordinaires) du pouvoir, alors que la seconde cherche à créer des espaces de coopération entre acteurs aux intérêts qui peuvent être convergents, mais où le pouvoir et les avoirs restent concentrés. Du coup, dans cette deuxième forme, la proximité avec des entreprises à finalité lucrative n’est plus un problème.

Ce qui différencie ces approches tient à leurs conceptions politiques respectives. Dans le cas collaboratif, la politique est un dispositif de partage de places dans l’espace public et de stratégie pour les occuper (Foucault, 1976). Si l’économie financiarisée est un mode particulier de production de la richesse, l’économie du partage est un mode de consommation de valeur d’usage, donc complètement compatible avec l’économie financiarisée.

Il faut cependant aller plus loin : l’économie du partage n’existerait pas sans la capacité financière initiale de ceux qui en sont à l’origine (l’achat initial d’une imprimante 3D, le financement public d’un coworking ou l’acquisition d’une flotte automobile de l’autopartage). De sorte que cette forme d’économie a deux limites. Premièrement, dès que l’on atteint des niveaux de complexité élevés (c’est le cas pour les logiciels de graphisme) ou bien lorsque la taille des entreprises s’accroît (c’est le cas des locations d’appartements de gré à gré), on en revient à des systèmes propriétaires, conventionnels ou privatifs. Deuxièmement, derrière un usage, il y a toujours des propriétaires. On peut ne pas les voir, mais derrière Blablacar, il y a aujourd’hui un propriétaire, Frédéric Mazella, qui refuse de « communiquer » sur la valorisation actuelle du groupe. Derrière les autopartages parisiens, il y a le groupe Bolloré, et derrière les vélos toulousains, le publicitaire Jean-Claude Decaux.

Dans le cas coopératif, la politique est le lieu d’une bataille où s’invitent ceux qui ne sont pas admis à siéger au nom de l’égalité, autrement dit les pauvres ou les vulnérables (Ruby, 2009). En faisant reposer le dispositif sur un contrôle du pouvoir, on s’arme pour rendre plus difficile un transfert d’une innovation sociale vers le secteur lucratif. La politique est comprise comme une alternative dans la production de la richesse. La différence entre les deux approches repose donc sur la propriété.

La question clivante : la propriété

Il existe de multiples raisons qui expliquent que le débat sur la propriété au xixe siècle ait été totalement éclipsé au xxe. En voici au moins deux :

-

d’une part, on a systématiquement gommé le sens de la propriété collective que sous-tend la coopérative, en la confondant avec la propriété étatique ; c’était le cas dans la Yougoslavie de Tito, mais aussi dans l’Algérie de Boumédiène ;

-

d’autre part, beaucoup de coopératives, en France, dans les domaines laitier, céréalier, viticole ou bancaire, ont largement été dévoyées, au fur et à mesure de leur croissance. Ces coopératives ne se distinguent plus des entreprises conventionnelles par l’innovation sociale dont elles sont plutôt dépourvues.

Il est donc nécessaire de rappeler les fondamentaux des coopératives et d’insister sur la constitution de « collectifs ».

Une coopérative relève du droit privé et se distingue par là d’une propriété étatique, mais elle n’est pas une propriété individuelle. Elle nécessite une autonomie de la personne et refuse la subordination à la chose ou à quelqu’un, selon le principe du vote « Une personne égale une voix ». Elle incarne une inscription dans l’espace, car l’entreprise n’est pas délocalisable. Elle repose sur des parts sociales qui ne sont pas échangeables librement sur un marché.

On voit donc la connivence entre l’innovation sociale et l’économie coopérative. L’innovation sociale coopérative résulte de sa définition.

D’un point de vue économique, le processus de croissance d’un corps (physique ou mental) suppose son autonomie, c’est-à-dire qu’il coupe les liens de subordination au corps qui l’a engendré. Concernant le corps d’une entreprise, ce processus d’autonomisation se développe par la mise en place de réserves impartageables qui supposent la constitution d’un capital. Le caractère marchand renforce la fabrication de réserves afin de se protéger des aléas extérieurs. Mais si on ne veut pas que ce processus échappe à ses initiateurs et n’obéisse plus qu’aux lois du marché ou à celles des institutions, il faut relier ce capital à ceux qui l’ont créé. D’un côté, l’association 1901 ne permet pas de couper les liens avec le président ou le directeur de la structure. D’un autre, l’entreprise cotée en Bourse est devenue indépendante de sa direction. La coopérative est donc l’outil économique de cette émancipation contrôlée, autrement dit d’une autonomie (l’être possède ses propres moyens de régulation vis-à-vis de l’extérieur) sans indépendance (l’être n’a plus de rapport avec l’extérieur).

D’un point de vue politique, la coopérative remet en cause le pouvoir vertical des entreprises conventionnelles en faveur d’un pouvoir partagé (autogestion) ou bien contrôlé (coopérative ordinaire). Pour ce faire, elle nécessite la constitution de collectifs qui participent d’une transformation sociale, à partir de l’activité de production. Parce qu’elle considère souvent le pouvoir comme transcendant aux sociétés humaines, la coopérative cherche à le neutraliser. Ainsi, à l’habitat participatif elle préfère la coopérative d’habitants, aux prêts participatifs la banque éthique, à l’autopartage de grands groupes l’autopartage coopératif.

Mais il faut aller plus loin, car ce qui a fait perdre à beaucoup de coopératives le caractère d’innovation sociale, c’est une appréciation trop souple de ce qui constitue un collectif, que l’on confond trop rapidement avec la gouvernance, approche trop « technique » de la question.

Les trois niveaux de collectif

Derrière la coopérative se cache la construction d’un collectif qui repose sur trois niveaux.

Un niveau intra-coopératif

La coopérative part d’un collectif, un ensemble de personnes hétérogènes qui s’associent dans le travail pour des raisons politiques au sens large. Cet ensemble de personnes définit une charte. La personne n’est pas l’individu : ce dernier est une catégorie abstraite, sans chair, alors que la personne est dotée de règles qu’elle s’institue. Tosquelles (2003), puis Oury (1986 [2005]) ont longuement décrit ce qu’ils appellent un « collectif », qui est très loin du « réseau » (la mise en relation d’individus) : le collectif est ce qui résulte du rassemblement de personnes.

Un niveau inter-coopératif

C’est ce qui rassemble ces différentes formes coopératives et les limites qu’elles s’imposent. Par exemple, la limite dans l’écart des revenus ou une limite dans la durée du travail. On accepte des revenus faibles, afin que la compensation des ressources supplémentaires des coopératives ne se fasse pas par un accroissement des revenus de chaque coopérateur, mais par une diminution du temps de travail. Certaines coopératives italiennes avaient décidé que la croissance de la coopérative se ferait exclusivement par intégration des réserves [5]. Les limites peuvent résider dans la quantité d’énergie utilisée, en fixant pour objectif, par exemple, de se limiter aux seules énergies renouvelables. Il existe également des limites dans la taille de la coopérative. On peut décider que celle-ci ne fasse pas plus de deux cents coopérateurs. C’est ce que l’on appelle en Italie la stratégie du marcottage.

Dans ce deuxième niveau, on peut également avoir des règles de compensation en termes d’emplois. Lorsqu’une coopérative est en difficulté et une autre en suractivité, l’obligation d’emploi de celle qui est en suractivité passe par les coopérateurs qui sont en sous-activité. On a ainsi une compensation d’emplois, avec forcément un passage par l’université permettant de mettre en rapport les qualifications des coopérateurs avec les exigences qui sont demandées par les coopératives.

Un niveau extra-coopératif

Le niveau extra-coopératif a un rapport avec la loi, avec le droit, avec l’Etat, avec la nation ou avec tout autre entité supranationale.

En France, nous avons inversé les fonctions de ces niveaux (Prades, 2013). Nous attirons beaucoup l’attention sur les relations qui existent entre les coopératives et l’Etat, nous avons peu d’intérêt pour l’inter-coopératif, que nous avons réduit à du réseau, et nous ne considérons pratiquement plus l’intra-coopératif, que nous avons ramené à de la « gouvernance ». La faiblesse des coopératives françaises par rapport aux coopératives italiennes ou espagnoles tient largement à cette inversion des préoccupations.

Conclusion

Par une rhétorique institutionnelle de « l’inclusion », nous avons été conduits, depuis une dizaine d’années, en France, à créer des qualificatifs creux (économie positive, économie collaborative, économie sociale et solidaire, économie des entrepreneurs sociaux, etc.) et des concepts vagues (développement durable, responsabilité sociale des entreprises, innovation sociale, etc.), dont le résultat est une confusion des messages. Cette confusion concourt à ramener la gravité de la situation économique et politique actuelle à une concurrence avec le secteur lucratif avec lequel il faudrait rivaliser. La question principale n’est pourtant pas de poursuivre la même trajectoire, mais d’en changer. Il s’agit de lutter contre la persistance de l’exclusion sociale, la dégradation brutale de l’environnement, l’exercice défaillant du pouvoir et la rigidification de factions des pays du Sud en proposant, ici et maintenant, des alternatives. Autour de la figure principielle de la coopérative, dont il faut préciser les contours par des chartes sectorielles, il s’agit de contribuer à créer une théorie des limites (Latouche, 2012) : dans l’extraction de ressources naturelles, dans les écarts de revenus, dans la taille des entreprises, dans la taille des cités, dans la croissance (Prades, 2013). Cette exigence, qu’il faut préciser et affiner, fera naître un nouvel imaginaire à l’intérieur duquel l’économie coopérative pourra cristalliser un mouvement social d’envergure. « L’innovation sociale » est le nom donné à ces dispositifs qui sont mis en place par des collectifs réunis par une propriété commune dont l’objectif n’est pas la recherche infinie d’une plus-value, mais celle d’une auto-organisation de la vie sociale à partir de mille petits foyers.

Parties annexes

Annexe

Tableau de synthèse

Notes

-

[1]

Le concept est très utilisé par le Centre de recherches sur les innovations sociales (Crises) de l’université du Québec à Montréal (Uqam).

-

[2]

Voir l’équipe européenne constituée autour de Jacques Defourny, European Research Network (Emes).

-

[3]

Voir les travaux des évolutionnistes des deux dernières décennies, par exemple, D. Foray, in J. Prades (1992).

-

[4]

Sur le sujet du crédit informel comme capital social, voir Tello-Rozas (2015).

-

[5]

Ce sont bien sûr des réponses « dans l’utopie », dans « l’après-demain ». Nous n’ignorons pas la difficulté structurelle des coopératives à financer le haut de leur bilan et donc à pouvoir subvenir à leur besoin de recherche-développement (RD) dans un contexte de marché où, si elles ne s’alignent pas sur la norme imposée par leurs concurrents, leur activité est mise à mal. La pression de ce besoin de financement conduit à opter pour des statuts rendant possible la lucrativité par le biais de filialisation ou de croissance externe, seul argument en mesure de convaincre des capitaux-risqueurs. Mais le lecteur aura compris que l’on se projette ailleurs et que l’on a besoin de cette projection pour faire exister la coopérative aujourd’hui.

Bibliographie

- Attali J., 2013, Pour une économie positive, rapport, Fayard, La Documentation française.

- Castel O., Prades J., 2005, La vulnérabilité comme source de l’innovation sociale au Nord et au Sud, « Les annales de l’économie publique, sociale et coopérative », Ciriec-Canada, Montréal.

- Debonneuil M., 2007, L’espoir économique, éd. Bourin.

- Foucault M., 1976, Histoire de la sexualité : la volonté de savoir, tome 1, NRF Gallimard.

- Keynes J. M., 1928, Réflexions sur le franc et quelques autres sujets, éd. Simon.

- Latouche S., 2012, L’âge des limites, éd. Mille et une nuits.

- Oury J., 1986 [2005], Le collectif : le séminaire de Sainte-Anne, Champ social éditions.

- Prades J., 1992, La technoscience : les fractures des discours, éd. L’Harmattan.

- Prades J., 2013 et 2015, Tous en coopératives, coll. « Ô Rage », éd. Le Vent se lève !

- Rifkin J., 2000, L’âge de l’accès : la révolution de la nouvelle économie, éd. La Découverte.

- Ruby C., 2009, L’interruption : Jacques Rancière et la politique, éd. La Fabrique.

- Tello-Rozas S., 2015, « Finances solidaires informelles au Pérou dans la perspective du capital social », Recma, n° 337.

- Tosquelles F., 2003, De la personne au groupe, éd. Erès.