Résumés

Résumé

La perspective adoptée dans cet article est en partie politique. Elle est liée au souci de faire correspondre les réalités de l’enseignement du numérique aux politiques institutionnelles dont celui-ci dépend, et pour qui les préconisations d’application de la technologie entrent en conflit avec la nature non neutre de la technique. Avant de prétendre maîtriser les nouvelles technologies et subséquemment d’en inonder matériellement les institutions scolaires, nous prétendons qu’il faut les interroger au prisme des dispositifs analogiques qui les ont précédées, mais sont toujours en mesure de les accompagner et de les éclairer. Ainsi de la notion de réseau, qui sera observée dans ses fondements collaboratifs à travers le modèle de communauté d’investigation élaboré par Lipman, puis soumise à des données pratiques qualitatives. On déduira de ces observations que le réseau-classe, analogique, permet de mieux comprendre son pendant numérique, et que les conditions d’exploitation du réseau dépendent des valeurs qui les sous-tendent. Ces valeurs demandent à être identifiées, interrogées, réunies au centre des pratiques et des échanges en classe. Elles sont la condition par laquelle l’usage du réseau peut se présenter comme un cercle vertueux.

Mots-clés :

- éducation numérique,

- politique institutionnelle,

- philosophie de la technique,

- réseau-classe,

- communauté d’investigation

Abstract

The viewpoint of this article is partly political. It seeks to match the realities of digital education with the institutional policies on which it depends, which suffer from a lack of understanding of the non-neutral nature of technology. Instead of claiming to master new technologies and subsequently flooding educational institutions with material, we argue that they should be examined through the prism of the analog devices that preceded them, are still able to accompany and enlighten them. Such is the case with the notion of the network, whose collaborative foundations will be observed through Lipman’s model of the community of inquiry, then subjected to qualitative practical data. We will deduce from these observations that the analogical class-network enables us to better understand its digital counterpart, and that the network’s operating conditions depend on the values that underlie them. These values need to be identified, questioned, and brought together at the heart of classroom practices and exchanges. They are the prerequisite for making use of the network into a virtuous circle.

Keywords:

- digital education,

- institutionnal politics,

- philosophy of technology,

- collaborative learning,

- community of inquiry

Corps de l’article

Introduction

Commençons par la fin. La fin d’un article, datant de 2018 et portant sur la nécessité d’une approche pédagogique intégrative des nouvelles technologies. On lit ceci : « Il n’y a aucun retour en arrière possible aujourd’hui : la formation est et restera numérique dans de nombreux cas ». Ce diagnostic s’accompagne d’une dernière référence : « ainsi que le suggérait Auguste Comte : “Savoir pour prévoir afin de pouvoir” » (Nagels et al., 2018, p. 15).

Le caractère impérieux et définitif d’une telle conclusion étonne, d’autant que l’heure pourrait bien être à sa remise en question[1]. Mais surtout, cette réflexion part du principe, qu’elle estime à juste titre communément admis, selon lequel la technique demande à être connue afin d’être maîtrisée. On cite Comte à ce propos, pour qui il est bien établi que la technique est seconde par rapport à la science et au progrès qui, respectivement, la font naître et lui imposent une téléologie positiviste (Fedi, 2000, p. 270). On peut certes pardonner à Comte d’être pris dans le mythe prométhéen de la neutralité de la technique, comme à quiconque écrit dans la première moitié du XIXe siècle. Il est plus difficile de suivre Nagels et al. (2018) dans leur choix de ne pas tenir compte des philosophes de la technique des XXe et XXIe siècles, plus informés des enjeux historiques de celle-ci (Arendt, Ellul, Simondon, Kittler, Stiegler…).

Il ne s’agit évidemment pas de réduire notre réflexion à un propos technophobe : la technique et ses évolutions sont intrinsèquement liées aux interactions des acteur·rice·s qui les transforment et qu’ils et elles transforment[2] ; interactions où l’on serait bien inspiré de ne pas injecter directement de composante morale. Ce qu’il s’agit, encore et toujours, de démystifier, c’est l’idée que la technique serait un instrument neutre au service de ses utilisateur·rice·s.

Dans l’ensemble du phénomène technique, nous ne restons pas intacts, nous sommes non seulement orientés indirectement par cet appareillage lui-même, mais en outre adaptés en vue d’une meilleure utilisation de la technique grâce aux moyens psychologiques d’adaptation. Ainsi, nous cessons d’être indépendants : nous ne sommes pas un sujet au milieu d’objets sur lesquels nous pourrions librement décider de notre conduite : nous sommes étroitement impliqués par cet univers technique, conditionnés par lui. Nous ne pouvons plus poser d’un côté l’homme, de l’autre l’outillage. Nous sommes obligés de considérer comme un tout « l’homme dans l’univers technique ».

Ellul, 1988, p. 90

Pourtant, il semble bien que le sens commun, et avec lui les politiques publiques en matière d’éducation numérique, se maintiennent dans l’illusion d’une neutralité qui leur confère un pouvoir sur la technique. Comment expliquer autrement l’impossibilité pour ces politiques de traduire le numérique à l’école autrement que sur un plan fondamentalement matériel ? Comment expliquer autrement l’attribution de budgets nourrissant une obsession pour les équipements, obsession visible dans n’importe quelle école occidentale, au détriment, souvent, de l’investissement pédagogique ?

L’introduction des problématiques numériques dans la classe, toutes disciplines confondues, pâtit à l’heure actuelle d’un décalage entre les intentions globalement bienveillantes et disciplinairement informées de la recherche spécialisée et les politiques publiques, pour lesquelles de telles intentions semblent secondaires par rapport à cette urgence des aménagements matériels, associée à une gestion pédagogique souvent illisible, voire contradictoire[3]. On a parfois l’impression, pour croiser imprudemment deux métaphores, que le train du numérique roule trop vite pour que, embarqué·e·s, nous nous sentions le pouvoir de faire un pas de côté qui nous précipiterait sur le ballast. Or, ce pas de côté est nécessaire, quelque dure que puisse être la chute…

Croiser les problématiques numérique et analogique : le réseau

Pour s’attaquer au problème dans le cadre d’une réflexion pédagogique, l’une des possibilités consiste à observer les aspects communs entre les apports que propose/impose le numérique et l’ordinaire analogique du travail scolaire, si tant est qu’un tel ordinaire existe – polarisation certainement un peu artificielle, mais que l’on voudra bien considérer ici dans sa valeur heuristique. Une telle comparaison apparaît dans un entretien que la philosophe et professeure à l’Université de Californie à Irvine Catherine Malabou donne au magazine Usbek & Rica :

Vous écrivez que l’école ne valorise pas suffisamment – voire pas du tout – l’intelligence en tant que processus…

Les travaux de Dewey et Piaget allaient déjà dans le sens d’une refondation de l’école. Dewey le dit bien : l’intelligence ne peut être que collective, et c’est elle qui permet d’aboutir à ce qu’il appelle la « démocratie expérimentale ». Or, aujourd’hui, on est encore dans une détermination de la réussite scolaire se fondant sur les critères d’intelligence du XIXe siècle. Les parents, il n’y a que les notes de leurs enfants qui les intéressent…

L’accès à Internet n’est-il pas en train de changer tout ça ? De contribuer à l’avènement d’une forme d’intelligence collective ?

Pas à l’école. Il faut construire les classes autour du réseau. Et puis il ne s’agit pas tellement de partager des ordinateurs, mais de résoudre des problèmes ensemble.

Malabou, 2017

Il s’agira dans les lignes qui suivent de prendre au mot la philosophe lorsqu’elle propose de « construire les classes autour du réseau », en cherchant à penser la notion de réseau associée au groupe-classe comme dispositif analogique. Cette notion, bien évidemment centrale dans les usages actuels du numérique, pâtit en effet d’une absence de recul et d’un retard d’expérience institutionnelle. Il est pourtant facile de pallier ces problèmes en exploitant le concept de réseau, compris globalement comme « graphe d’interrelations », à la fois « configuration topologique » et « lieux d’une circulation » (Collomb, 2024, p. 119), mais avant tout selon l’acception analogique qu’il peut trouver dans un enseignement focalisé sur le groupe-classe en présentiel. Penser le réseau dans une pédagogie dialogique et dans ses fondements praxéologiques apparaît comme une nécessité, dès lors que l’on reconnaît sa qualité intrinsèquement dynamique et donc les conséquences potentiellement bénéfiques aussi bien que néfastes qui sont en jeu dans la socialisation de l’élève.

On peut partir du constat suivant : le medium du réseau numérique, d’ordinaire défini comme un ensemble de ressources logicielles servant à transmettre et échanger des informations, doit avant tout être considéré en tant qu’interface, c’est-à-dire comme l’une de ces structures médiatiques à considérer comme des « opérateurs de séparation » (Citton, 2017, p. 113 ; Zielinski, 2006, p. 30) en même temps qu’ils contribuent à définir notre réalité. Penser la séparation en parallèle, ou alternativement, à la liaison, spontanément envisagée comme qualité principale du réseau, constitue l’un des exemples de ce nécessaire pas de côté dont il était question plus haut, nécessaire à propos de tout dispositif de médiation d’ailleurs :

À chaque fois qu’on va avoir un dispositif [de médiation] (un diagramme, un tableau, une équation), on va devoir se poser la question de savoir ce qui émerge en cet endroit, qui ne pourrait être fait par rien d’autre. C’est cela qui pose la question de la complexe spécificité du média, qui est une caractéristique générale de la « métaphysique », si l’on peut dire, de l’acteur-réseau.

Latour, 2014, p. 148

Le réseau, naturalisé comme instrument de passage, fait oublier qu’il est aussi, et par la même occasion, un seuil. Pour illustrer cet oubli, on fera remarquer que le réseau numérique, aussi bien dans le cadre de l’éducation que dans ses usages ordinaires, tend à apparaître comme dispositif primaire de communication : son fonctionnement est déjà à disposition quand on s’en sert, on ne l’interroge généralement pas. Et, lorsqu’on le fait, on rencontre fréquemment le problème consistant à vouloir implémenter directement, dans le cadre d’un programme scolaire, des dispositifs déjà sédimentés dans la culture et les relations intersubjectives de leurs utilisateur·rice·s (Törnberg et Törnberg, 2020). Pour prendre un exemple plus précis, Ryleigh Lightbourn et Catherine Caws (2021) montrent comment l’utilisation de Twitter en contexte éducatif présente des divergences importantes dans la capacité des participant·e·s à s’emparer de ce réseau social, notamment selon leur familiarité avec les affordances du réseau et leur disposition à les exploiter (Lightbourn et Caws, 2021, p. 11). Les auteures en déduisent la nécessité de développer des compétences en littératie numérique qui restent diversement partagées par les élèves, en vue de « normaliser les interactions au sein d’espaces numériques réels » (Lightbourn et Caws, 2021, p. 13).

Même si nous souscrivons à de tels efforts, nous pensons qu’il faut également apprendre à construire le réseau pour pouvoir le penser, et penser par son intermédiaire. La classe présente à la fois les conditions matérielles de construction d’un réseau (les ressources humaines, si l’on veut) et surtout elle est sinon le lieu, du moins l’un des lieux institutionnels « immédiaux » (Citton, 2017, p. 111) où il apparaît pertinent de susciter et de produire le réseau, de voir ce que fait le réseau et ce qu’on fait avec un réseau. Il ne s’agit pas de proscrire l’usage des réseaux induits par les technologies numériques dans le cadre des institutions scolaires. Mais, si ces réseaux sont considérés comme des ressources épistémologiques et culturelles, il existe un enjeu fondamental pour leur usage en tant que ressource, qui est la compréhension des attitudes et des valeurs que leur pratique engage. Cette compréhension ne peut avoir lieu sans le recours préalable à un réseau non global, permettant d’envisager les enjeux localisés du travail en réseau.

Dans son acception fondamentale, la notion de réseau appliquée à la classe devrait être fondée sur une « pédagogie dialogique articulée à une praxis » (Pesce, 2014, p. 101), et déboucher sur une agentivité de l’élève, sur et par le réseau – agentivité au coeur de la réflexion de Latour sur ce qu’il appelle « acteur-réseau » (Latour, 2014), dans un sens plus large que celui qui nous occupe ici, à la fois du terme acteur et du terme réseau – encore que ce dernier terme, chez Latour, résonne fortement avec le sens que nous nous apprêtons à lui donner, puisqu’il l’identifie à des « modes d’enquête » (Latour, 2014, p. 152).

Pour en revenir à une approche moins globale, la réflexion de Pesce dans son article, comme celle de Lipman dans son livre Thinking in Education (Lipman, 2003, p. 91) donnent une importance fondamentale à la question rhétorique dans l’interaction dialogique. Cette forte présence de la dimension rhétorique dans les dispositifs d’apprentissage en classe rapprocherait notre réflexion des travaux de Ana Dias-Chiaruttini sur le débat interprétatif : dans les deux cas, les enjeux sont marqués par une « modalité de construction des savoirs » (2010, p. 433) et surtout par l’émergence historique dans l’enseignement du français de genres métatextuels, dont elle donne un tableau très complet (2010, p. 206). Ce sont de tels genres qui, mis en pratique, permettent la mise en place d’un enseignement en réseau. On verra plus loin que l’une des activités métatextuelles citées dans ce tableau, le journal de lecture, nous servira d’exemple concret.

Toutefois la comparaison avec le débat interprétatif s’arrête là, parce qu’il sera plus simple d’envisager la classe comme le réseau d’une construction strictement coopérative du propos plutôt que d’en passer par des dispositifs de confrontation ou de compétition – même si ces dispositifs, on s’en doute, ont également comme visée la construction collective du savoir et des agentivités qui lui sont associées.

Le modèle théorique de la communauté d’investigation

De quoi parle-t-on quand on tente d’associer la notion de réseau à la classe ? La pédagogie a beaucoup conceptualisé la classe comme groupe (Vayer et Roncin, 1987 ; Astolfi, 1988 ; Barlow, 1993 ; Meirieu, 2010 entre autres[4]). Quelques travaux, moins nombreux, ont considéré la notion de réseau appliquée au groupe-classe, essentiellement à des fins de communication et selon une perspective sociologique héritée de Bourdieu et de Passeron (Sirota, 1988 ; Perrenoud, 1994, 2003). Mais cette dernière perspective n’exploite pas la notion sous un angle didactique, préférant la considérer comme un instrument d’observation visant à appréhender le groupe-classe dans ses fondements sociologiques et à des fins de réflexion sur l’échec scolaire. Sur le plan didactique, il est opportun de mentionner le travail de Catherine Tauveron qui, quant à elle, envisage la notion de réseau adaptée aux corpus littéraires : une « lecture en réseau » à comprendre d’abord comme réseau de textes visant à l’établissement d’une culture littéraire. Il s’agit à ce niveau de proposer à l’élève, par mutualisation et confrontation des textes, un « cadre cognitif d’accueil » (Tauveron, 2014, p. 16).

Ces spécialistes d’obédiences différentes présentent au moins un dénominateur commun, consistant à considérer que le rôle de l’enseignant·e est un rôle médiant plutôt que dominant. Ce sera aussi le point de départ de Mathew Lipman et de Sébastien Pesce, les deux auteurs sur lesquels nous nous fonderons principalement ci-dessous pour tenter de proposer un modèle possible de réseau analogique. On signalera aussi, au passage, que Tauveron observe dans l’exploitation en classe de la lecture en réseau non seulement une évolution de la « solution locale » à la « compétence » (Tauveron, 2000, p. 48) mais surtout mobilise la notion, centrale à nos yeux, de « résonance », qui suggère l’émergence d’une dynamique réflexive, voire autoalimentée. Pour Tauveron, le rôle du maître est, plus encore que médiateur, celui d’un entremetteur, « non point seulement pour faire interagir les élèves, mais pour faire “prendre” le dialogue entre un texte précis et les élèves ». Elle ajoute : « Dans le dialogue élève-élève, nous visons moins la simple socialisation des subjectivités que la rencontre des subjectivités dans un espace culturel intersubjectif » (Tauveron, 1999, p. 31). Cette réflexion nous offre ainsi l’occasion d’envisager une définition, minimale et heuristique, du réseau adapté au groupe-classe : le réseau est le groupe développé et amplifié par sa mise en usage. En d’autres termes, il considère la pluralité mise au service de la pluralisation. On cherche à passer i) du travail en groupe et ii) de l’observation de réseaux de communication ou de réseaux de textes à iii) la mise en place d’une matrice cognitive. La meilleure manière de s’y prendre semble être de faire de la classe ce que Lipman, à la suite de Dewey, appelle une « communauté d’investigation » (« community of inquiry », Lipman, 2003, p. 89 et suiv.), ce qui implique :

Un travail de groupe orienté vers la recherche collective de solutions à un problème donné ;

Un travail fondé sur le dialogue, c’est-à-dire sur l’instabilité des échanges – mais instabilité ne veut pas dire déséquilibre : c’est une constante recherche d’équilibre dans le mouvement même du dialogue, à la manière dont l’équilibre de la marche est atteint par la mise en instabilité du corps ;

Une « expérience interpersonnelle dans laquelle chaque participant·e force l’autre à penser » (Lipman,2003, p. 90, n.t.) ;

Un travail qui présente une dimension publique, au sens où il a lieu par oral et en commun, au vu et au su de tous·tes ;

Un travail qui présente les caractéristiques de « l’apprentissage sémiotique » selon les termes de Gordon Welles, c’est-à-dire un « développement graduel mais cumulatif d’une expertise, par le moyen d’une participation à des activités au sein desquelles le savoir est progressivement construit, appliqué et révisé » (Welles, cité par Pesce, 2014, p. 103).

Un travail qui présente sa propre dynamique métacognitive : « la communauté d’investigation représente une amplification de l’efficacité du processus d’apprentissage, puisque les élèves qui pensaient que tout apprentissage devait avoir lieu individuellement en viennent à découvrir qu’iels peuvent aussi faire usage et profiter de l’expérience d’apprentissage des autres » (Lipman, 2003, p. 93, n.t.).

Le réseau classe devrait donc fonctionner comme ayant pour but premier la résolution collective de solutions à un problème (Tauveron, 1999, p. 26), et comme but second la construction d’un système de pensée collectif et dynamique. Derrière cette structuration en deux temps apparaît le cercle vertueux de l’« appropriation participative » (Rogoff, 1995).

Les vertus sont diverses […] de cette dynamique d’investigation collective. Elle permet aux élèves de comprendre le fonctionnement global de l’activité au fil de l’expérience des genres discursifs qu’elle suppose, et rend par ailleurs possible la coopération entre élèves de niveaux différents.

Pesce, 2014, p. 106

Il s’agit donc de « penser de concert l’ordre du discours scolaire et les conditions de la production, de la transmission et de l’usage des connaissances » (Pesce, 2014, p. 107), dans une perspective prônant l’agentivité des élèves, qui rejoindra par la suite l’agentivité propre aux usages numériques du réseau.

Le réseau : l’exemple pratique du journal de lecture

Afin de se faire une idée plus concrète de la notion de réseau appliquée à un cas pratique, nous partirons d’une activité, le journal de lecture, qui présente le triple avantage d’être un « outil métaréflexif » (Marpeau, 2021), d’être un outil familier pour les enseignant·e·s dans la plupart des pays francophones et d’avoir à plusieurs reprises fait l’objet d’une mise en place personnelle dans nos classes. Le principe est simple : il s’agit de faire écrire un journal individuel par l’élève dans le prolongement des lectures qui se succèdent sur l’année. Ce dispositif est vaste et nous n’en présentons ici que deux étapes : la mise en commun en classe, la mise en réseau qui s’y rattache.

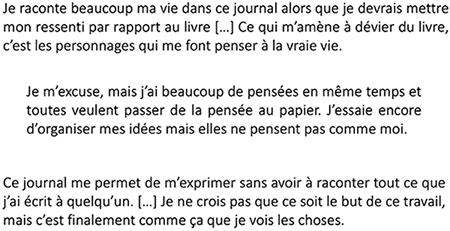

La mise en commun : elle est induite par l’enseignant·e, qui transcrit et projette en classe des extraits anonymisés (et, pour les besoins de cet article, corrigés dans leur forme) des journaux. Dans le cas qui nous occupe, ces extraits auront été systématiquement présentés comme intéressants, et dès lors valorisés par le geste même de la mise en commun. S’agissant de l’exemple ci-dessous, la diapositive projetée contient trois extraits de caractère métascriptural :

Figure 1

En effet, de tels extraits contribuent à définir le territoire d’expression de l’élève, toujours en voie de construction. Les remarques métascripturales présentent souvent une fonction vérificatrice par laquelle l’élève cherche à savoir s’iel a le droit d’écrire un contenu qu’iel identifie comme potentiellement déviant par rapport à la consigne. Choisir précisément ces remarques dans le cadre de la mise en commun consiste, pour l’enseignant·e, à valider le contenu en question comme non déviant et à indiquer son caractère métascriptural lui-même comme partie intégrante des possibilités d’expression à disposition. Ce faisant (avec ce geste et d’autres du même genre), l’enseignant·e institutionnalise la communauté d’investigation. En effet, iel transforme une question de nature individuelle (est-ce que j’ai le droit de faire ceci ?) en un élément d’information utile à l’ensemble du groupe et par lequel le groupe peut évoluer dans un but commun.

La mise en réseau : par suite de la mise en commun, les élèves sont amené·e·s à étendre le domaine de leurs interventions diaristiques jusqu’à atteindre un point de collaboration. Dans le dispositif décrit ici, cette option ne figurait pas dans la consigne de leur travail. Le rôle de l’enseignant·e s’est maintenu au niveau de l’accompagnement et de la validation de cette option, découverte au fil de l’expérience d’une écriture qui prenait alors un caractère partiellement commun.

L’exemple de mise en réseau présenté ci-dessous doit être contextualisé. La classe lit un roman policier de Jean-Patrick Manchette (Ô dingos, ô châteaux, 1972) dans lequel apparaît un personnage de tueur nommé Thompson. Il n’a pas échappé à l’élève que Thompson est aussi le nom d’une mitraillette célèbre. Il décide donc de littéraliser la chose, en présentant le dessin d’une « arme vivante ». Ce n’est toutefois pas lui qui a produit ce dessin, mais l’une de ses camarades qui dessine très bien, du moins mieux que lui à ses yeux. Il sous-traite ce travail, dans le cadre d’un échange de bons procédés dont l’enseignant·e est parfaitement absent·e, hormis par le bénéfice d’un terrain préparatoire de sa part.

Figure 2

Extrait de journal d’élève, mars 2021. Transcription : « Dessin de Thompson aka l’arme vivante : (feat. Roxane) ».

Il s’agit bien d’une mise en réseau, rendue possible par une série de gestes institutionnalisant la communauté d’enquête et au terme desquels le réseau fonctionne de lui-même. L’adaptation de la tâche à une logique de réseau permet à l’élève de passer de l’étape (1), une réflexion dépassant la polarité élève-enseignant·e, qui se traduirait par « je n’écris/ne travaille pas que pour le prof », à l’étape (2), un constat multipolarisé, élève-réseau, où entrent en résonance les réflexions « je travaille pour/avec les autres » et « les autres travaillent pour/avec moi ». De tels constats pourront être transformés en « outils », à la manière dont l’envisage Pesce :

Finalement, le groupe se dote d’outils puissants qui lui permettront d’interroger l’expérience scolaire, les conditions de l’apprentissage, et de développer une lecture critique des diverses formes d’activité langagière en jeu dans l’espace scolaire.

Pesce, 2014, p. 107

L’emprunt par l’élève d’un vocabulaire pouvant dans d’autres circonstances être considéré comme inadéquat en classe de français (« featuring ») signale l’émergence de tels outils. Le terme, par ailleurs intraduisible, est ici travesti par sa caution ludique, mais par ce biais il permet pourtant d’introduire dans l’exercice, comme clandestinement, tout un dispositif culturel. En important de sa culture musicale une notion qui y est centrale, l’élève s’approprie un terrain littéraire où elle ne l’était pas – du moins, peut-on le penser, à ses yeux – et où son audace de l’y mettre accompagne une audace antérieure, de collaboration, entérinée par son usage de ce terme.

En somme, cet exemple nous semble illustrer l’ensemble des procédés définitoires de la communauté d’investigation. La tâche est effectuée selon le principe d’une recherche collectivisée des solutions aux problèmes qu’elle pose ; elle est fondée sur un dialogisme, c’est-à-dire sur l’instabilité féconde que suggèrent les risques de la sous-traitance du travail ; elle fait les frais d’une expérience interpersonnelle où les compétences d’autrui apparaissent comme centrales à sa complétion ; elle a lieu dans le cadre semi-public de la classe (au sens où elle ne fait pas l’objet d’une transaction secrète) ; le savoir (ou le savoir-faire) qui en résulte est inséparable de sa construction dans l’interaction, selon une élaboration progressive où la notion de confiance entre actant·e·s est capitale ; enfin, elle est conditionnée par des processus métacognitifs à fonction de cercle vertueux. Seule ombre au tableau : il faut tout de même concéder, face à la construction idéale de notre argumentaire, que de tels exemples sont rares. Ils sont encore loin de se présenter de la façon variée, constante et collectivement implémentée qui nous permettrait de reconnaître, en pratique, l’existence indubitable d’une matrice cognitive pleinement fonctionnelle, d’un système de pensée collectif et semi-autonome. Sans doute est-il tout de même permis de considérer la simple émergence de tels exemples, quoique rares, comme des témoignages impliquant que les conditions de leur apparition sont propices à l’avènement d’un tel système.

Les valeurs qui sous-tendent le réseau

Il convient de ne pas tomber dans le piège de l’instrumentalisation simple de ces outils, que nous dénoncions plus haut (comme le fait Magali Brunel, 2021). L’outil est nécessairement partagé, et son partage est fondé sur des valeurs qu’il s’agit de reconnaître. Parmi les valeurs que nous associons au travail du réseau-classe, figure en premier lieu la confiance : confiance dans l’échange écrit interindividuel premier (élève-enseignant·e), confiance acquise petit-à-petit dans la diversité des possibilités d’expression et de collaboration que la plateforme du journal permet, confiance finalement dans une pratique d’écriture en devenir, comprise comme épiphénomène associé à la langue littéraire qui en est le substrat. Il serait nécessaire de compléter ce constat par d’autres valeurs comparables : bienveillance, empuissantement, émancipation…

Pour prolonger notre propos par une observation peu surprenante mais néanmoins étayée par de nombreux spécialistes (Meena et al., 2012 ; De Cock et al., 2014 ; Manca et Ranieri, 2017 ; Mundi et al., 2020), l’usage des réseaux sociaux engendrés par les technologies numériques est bien souvent problématique chez les élèves. Au-delà des nombreux cas de dépression, de harcèlement ou de difficultés à construire son identité sociale que ces auteur·rice·s documentent, il nous semble que ce sont précisément de telles valeurs qui menacent de faire défaut à l’utilisateur·ice de ces réseaux préétablis, dans leurs usages ou non visibles. De tels réseaux ne sont certes pas impossibles à didactiser, mais ils le sont au prix d’un « détournement » (Brunel, 2014, p. 231-252) de leurs usages ordinaires – un terme qui, à lui seul, en dit long sur la difficulté à circonscrire ces usages. Nous sommes enclins à penser que la dynamique de mise en réseau en classe se présente, dans les sources théoriques comme dans les descriptions pratiques qui précèdent, comme un cercle vertueux, alors même que les dangers des usages non institutionnalisés des réseaux numériques se distinguent par une mise en crise de ces mêmes valeurs, et débouchent potentiellement sur des cercles vicieux. De tels propos synthétiques, par leur aspect manichéen, sont évidemment discutables. Mais, ce qui ne l’est pas, c’est le fait que le réseau présente toujours une qualité dynamique qui implique son propre développement, avec ou sans médiation institutionnelle.

Les composants de la constitution du réseau, dont il a été question et qui rapportent à la méthodologie de la communauté d’investigation, renouent aussi avec les spécificités épistémologiques qu’imposent aujourd’hui les réseaux numériques, parce que ces réseaux présentent le même type d’accès aux savoirs, et le même type de protocoles de vérification et d’usages de ces savoirs, que ceux que cette méthodologie promeut. En effet, ces savoirs sont validés par le groupe (et non pas uniquement par un argument d’autorité qui se rapporterait à la figure conventionnelle du ou de la professeur·e). Ils ne reposent pas sur une logique encyclopédique traditionnelle issue des Lumières mais sur une logique computationnelle (Berry, 2015 ; Lahire, 2012 ; Mauger, 2020). Il s’agit là de l’une des caractéristiques les plus impressionnantes du tournant épistémologique contemporain qui vaut à l’adjectif « numérique » d’être, peut-être à juste titre, précédé du substantif « révolution » : il aura suffi d’un simple intervalle générationnel pour qu’une logique semble en abolir une autre, poussant certains à s’en alarmer, ce qui est compréhensible :

S’appuyer sur la technologie d’une façon plus radicalement décentrée, dépendre d’appareillages techniques pour remplir les blancs dans nos esprits et pour établir de nouvelles connexions entre les connaissances – cela conduirait à modifier notre compréhension de la connaissance, de la sagesse et de l’intelligence elles-mêmes. Cela entraînerait en effet un décentrement radical, dans la mesure où le sujet à la Humboldt, rempli de culture et d’une certaine conception de la rationalité, cesserait simplement d’exister. Il se trouverait remplacé par une subjectivité computationnelle qui saurait où trouver de la culture au fur et à mesure qu’elle en aurait besoin, en conjonction avec les autres subjectivités computationnelles disponibles à ce moment précis – participant ensemble d’une subjectivité culturelle en temps réel et à flux tendus peut-être, nourrie de réflexions et de visualisations connectées et computationnellement assistées.

Berry, 2015, p. 200

Les passages en italiques sont d’origine, mais on pourrait choisir d’en souligner d’autres, pour signaler certains des aspects que Berry mentionne comme offrant, avec la mise en réseau analogique, une résonance bien réelle et bien plus nettement louable : décentrement, en conjonction, disponibles à ce moment précis, en temps réel : autant de traits qui caractériseraient aussi bien l’implémentation du réseau sous forme analogique en classe. De même, certaines des caractéristiques soulevées par Berry se trouveraient réduites ou abolies par une telle implémentation, en particulier l’idée décourageante de remplacement générationnel… Observant les mêmes tendances, Mauger (2020), malgré une conclusion plutôt pessimiste quant à la disparition de la culture de l’écrit, signale quant à lui ce qui nous semble être une véritable vertu des pratiques contemporaines de la lecture, par un phénomène qu’il impute à juste titre aux supports numériques, mais qui n’en aurait pas fondamentalement besoin : la « diversifi[cation] des sources d’information ». Transposée à la situation du réseau-classe, notamment aux expériences personnelles de ses représentant·e·s, on peut espérer qu’une telle diversification souscrive davantage à un enrichissement qu’à un appauvrissement de la qualité des échanges.

Une dernière remarque pour terminer. Il serait naïf de penser que les problèmes sociétaux régulièrement pointés du doigt par les auteurs que nous avons mobilisés (Mauger, 2020 et surtout Lahire, 2012), quant à un usage des ressources numériques de l’information reconduisant les inégalités sociales, voire les exacerbant, s’aboliraient comme par magie une fois le réseau analogique mis en place. S’agissant de l’exemple du journal de lecture analysé plus haut, personne ne s’étonnera du fait que les élèves mis·es à contribution sont de « bon·ne·s » élèves, au bénéfice d’une confiance bien établie dans leurs capacités scolaires. On peut toutefois espérer que l’espace de la classe, par la médiation institutionnelle qu’il suppose, permette à tout le moins de repérer, et éventuellement de réduire, de telles inégalités. Reste à faire valoir une forme de confiance dans de tels dispositifs prototypiques, dans la mesure où la constitution d’une telle communauté en classe, même artificielle, ad hoc et momentanée, si elle s’efforce à l’équilibre et au calibrage des enjeux scolaires qui la fondent, reste aussi un laboratoire unique et irremplaçable, pour faire l’expérience de la co-construction du savoir et pour (ré)inventer une cohésion sociale.

Parties annexes

Notes

-

[1]

En Suisse romande, un moratoire est demandé par des associations d’enseignant·e·s et des syndicats pour suspendre une politique numérique jugée irréfléchie. La pétition, encore en cours, a recueilli pour le moment (août 2023) 1500 signatures sur environ 13’000 enseignant·e·s (https://www.petitionenligne.ch/ecole_numerique__stop_a_la_fuite_en_avant). La Suède, pays au demeurant peu susceptible de faire preuve d’aveuglement dans ses politiques éducatives, vient d’annoncer (21 mai 2023) un recul du recours au matériel numérique dans ses écoles : https://www.lemonde.fr/planete/article/2023/05/21/numerique-a-l-ecole-la-suede-juge-les-ecrans-responsables-de-la-baisse-du-niveau-des-eleves-et-fait-marche-arriere_6174171_3244.html. Mentionnons aussi le rapport de l’OCDE de 2015, Students, Computers and Learning. Making the Connection, OECD Publishing, dont les résultats indiquent « no appreciable improvements in student achievement in reading, mathematics or science in the countries that had invested heavily in ICT for education » (https://doi.org/10.1787/9789264239555-en, p. 5).

-

[2]

Ainsi, comme l’observe Alexandra Saemmer dans ses travaux sur la lecture numérique, « les pratiques de lecture [sont] modélisées par le texte numérique » (Saemmer, 2015, p. 8).

-

[3]

Petit rappel : le colloque qui nous réunissait en mai à Montréal a fait se succéder à la tribune des orateur·rice·s dont l’un (Francis Girard) exprimait sa déception quant au fait que l’établissement scolaire dans lequel il travaillait avait, la veille, voté pour l’interdiction complète des smartphones pour les élèves, puis le suivant (Martin Lalonde) annonçait que le ministère québécois de l’éducation s’apprêtait à distribuer des tablettes à chaque élève… Voir à ce propos Davis (2010).

-

[4]

On peut grossièrement considérer que ces conceptualisations sont issues d’une tradition collectiviste et égalitariste de l’éducation, représentée par des figures telles que Dewey, Freinet ou Freire.

Bibliographie

- Astolfi, J.-P. (1988, mai-juin). Les groupes d’apprentissage. Logiques et dérives. Cahiers pédagogiques (264-265), 14-15.

- Barlow, M. (1993). Le travail des élèves en groupe. Armand Colin.

- Berry, D. M. (2015). Subjectivités computationnelles. Multitudes, (59), 196-205.

- Brunel, M. (2021). L’enseignement de la littérature à l’ère du numérique, P.U.R.

- Brunel, S. (2014). De la didactique des usages numériques. Éditions Universitaires Européennes.

- Citton, Y. (2017). Médiarchie. Seuil.

- Collomb, C. (2023). L’imaginaire instituant des machines computationnelles. De l’écriture au graphe dans notre rapport au web. Le cas d’Aleph Search Clear. Dans F. Sebbah et A. Romele (dir.), Imaginaires technologiques, Presses du réel, 112-141.

- Davis, M. R. (2010). Social Networking Goes to School. Education Week. https://www.edweek.org/technology/social-networking-goes-to-school/2010/06.

- Dias-Chiaruttini, A. (2010). Le débat interprétatif dans l’enseignement de la lecture et de la littérature à l’école, [Thèse de doctorat, Université Lille 3]. https://hal.science/tel-01223578.

- Ellul, J. (1988). Le bluff technologique. Calmann-Lévy.

- Fedi, L. (2000). Auguste Comte et la technique. Revue d’histoire des sciences, 53(2), 265-293.

- Lahire, B. (2012). C’est un nouveau style de vie qui est en voie de s’imposer : le modèle de l’honnête homme cultivé est battu en brèche. Dans O. Bessard-Banquy (dir.), Les mutations de la lecture, P.U.B.

- Latour, B. (2014). Les médias sont-ils un mode d’existence ? INA Global, (2), 146-157.

- Lightbourn, R. et Caws, C. (2021). Une analyse sociocritique de l’usage de Twitter pour le développement de compétences socio-interactionnelles et numériques. Éducation et francophonie, 49(2), 1-17. https://doi.org/10.7202/1085306ar.

- Lipman, M. (2003 [1991]). Thinking in Education. C.U.P.

- Malabou, C. (2018). La plupart du temps, on se comporte comme des robots. Entretien par Blaise Mao, Usbek & Rica. https://usbeketrica.com/fr/article/la-plupart-du-temps-on-se-comporte-comme-des-robots.

- Manca, S. et Ranieri, M. (2017). Implications of Social Network Sites for Teaching and Learning. Where We Are and Where We Want to Go. Education and Information Technologies (22), 605–622. https://doi.org/10.1007/s10639-015-9429-x.

- Marpeau, A.-C. (2021). Les journaux de lectures. Un outil pour la recherche et pour l’enseignement. Fabula : Atelier de théorie littéraire. https://www.fabula.org/ressources/atelier/?Journaux_de_lectures_%3A_un_outil_pour_la_recherche_et_pour_l%27enseignement_litteraires.

- Mauger, G. (2020). Le numérique, une révolution dans les pratiques de lecture ? Biens symboliques / Symbolic Goods (7). https://doi.org/10.4000/bssg.480.

- McLuhan, M. (1968 [1964]). Pour comprendre les médias. Seuil.

- Meena, P. S., Mittal, P. K. et Solanki, R. K. (2012 juillet-décembre). Problematic Use of Social Networking Sites Among Urban School Going Teenagers, Industrial Psychiatry Journal, 21(2), 94-97. 10.4103/0972-6748.119589.

- Meirieu, P. (2010). Itinéraire des pédagogies de groupe. Apprendre en groupe – 1. Chronique Sociale.

- Mundy, L. K., Canterford ,L., Moreno-Betancur, M., Hoq, M., Sawyer, S. M., Allen, N. B. et Patton, G. C. (2020). Social Networking and Symptoms of Depression and Anxiety in Early Adolescence. Depression & Anxiety, 38(5), 481-587. https://doi.org/10.1002/da.23117.

- Nagels, M., Abel, M.-H. et Tali, F. (2018). Focus on the Agency of Learners to Innovate in Pedagogy. Dans A. Visvizi, M. D. Lytras, L. Daniela (dir.), The Future of Innovation and Technology in Education: Policies and Practices for Teaching and Learning Excellence, Emerald Publishing Limited.

- Perrenoud, P. (1994). Métier d’élève et sens du travail scolaire. ESF.

- Perrenoud, P. (2003). L’école est-elle encore le creuset de la démocratie ? Chronique Sociale.

- Pesce, S. (2014). Rhétorique du dialogisme : épistémologie, éthique et organisation de l’interaction dialogique dans la classe. Études de linguistique appliquée, (173), 99-108. https://doi.org/10.3917/ela.173.0099.

- Rogoff, B. (1995). Observing Sociocultural Activity on Three Planes: Participatory Appropriation, Guided Participation, and Apprenticeship. Dans J. V. Wertsch, P. del Río et A. Alvarez (dir.), Sociocultural studies of mind, 139-164, Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139174299.008.

- Saemmer, A. (2015). Rhétorique du texte numérique : figures de la lecture, anticipation de pratiques. Presses de l’enssib.

- Sirota, R. (1988). L’école primaire au quotidien. P.U.F.

- Tauveron, C. (1999). Comprendre et interpréter le texte littéraire à l’école : du texte réticent au texte proliférant. Repères, (19), 9-38.

- Tauveron, C. (2014). Réflexion sur la lecture et l’apprentissage de la compréhension aux cycles 2 et 3. Conseil supérieur des programmes. http://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/21/2/Tauveron_Catherine_-_PU_emerite-_CSP_Contribution_374212.pdf.

- Törnberg, A. et Törnberg, P. (2019). Minding The Gap Between Culture and Connectivity. Laying the Foundations for a Relational Mixed Methods Social Network Analysis. Dans D. E. Froehlich, M. Rehm et B. C. Rienties (dir.), Mixed Methods Social Network Analysis. Theories and Methodologies in Learning and Education, 58-71, Routledge.

- Vayer, P. et Roncin, C. (1987). L’enfant et le groupe, P.U.F.

- Welles, G. (1999). Dialogic Inquiry. Toward a Sociocultural Practice and Theory of Education. Cambridge University Press.

- Zielinski, S. (2006). Deep Time of the Media. Toward an Archaeology of Hearing and Seeing by Technical Means. MIT Press.

Liste des figures

Figure 1

Figure 2

10.7202/1085306ar

10.7202/1085306ar