Résumés

Résumé

S’appuyant sur 91 entretiens conduits avec des député∙es de Belgique francophone, nous examinons dans cet article les discours sur la démocratie participative et les mini-publics délibératifs en analysant les arguments qu’ils mobilisent pour justifier leurs positions. Nous montrons d’abord que leurs discours sur le sujet dépendent fondamentalement de leur évaluation de la compétence des citoyen∙nes ordinaires, mais aussi de considérations sur la légitimité de l’élection. Nous identifions ensuite trois discours types : le discours décisionnel, le discours consultatif et le discours élitiste. Finalement, nous montrons que les positions sur la démocratie participative et les assemblées citoyennes dépendent à la fois de l’idéologie des députés et de leur position plus ou moins marginale dans l’arène politique.

Mots-clés :

- démocratie participative,

- mini-publics,

- députés,

- démocratie représentative

Abstract

Based on 91 interviews conducted with French-speaking Belgian members of Parliament (MPs), we analyze in this article the perceptions of MPs about participatory democracy and deliberative mini-publics. We first show that these discourses fundamentally depend on the perceptions that MPs have about the competency of ordinary citizens. We then identify three ideal-typical discourses: the decision-making discourse, the consultative discourse, and the elitist discourse. Finally, we show that the positions of MPs on participatory democracy and mini-publics depend both on their party ideology and their more or less marginal position in the political arena.

Keywords:

- participatory democracy,

- mini-publics,

- MPs,

- representative democracy

Corps de l’article

La démocratie participative, en tant qu’offre de participation, peut être définie comme « l’ensemble des dispositifs institutionnels, officiellement mis en oeuvre par les autorités publiques, à toutes échelles, dans le but d’associer tout ou partie d’un public à un échange de la meilleure qualité possible, afin d’en faire des parties prenantes du processus décisionnel » (Gourgues 2013, 13). En écho à des mouvements sociaux favorables à une plus grande participation citoyenne (Pateman 2012) et à l’essor de théories de la démocratie délibérative dès les années 1990 (Goodin 2008), de nombreuses autorités publiques ont mis en oeuvre des mini-publics délibératifs que l’on peut définir comme des « specially commissioned deliberative forums, typically sponsored by a government […] to deliberate about subject matter chosen by their commissioning body » (Pateman 2012, 8). Les participant·es y sont choisi·es par tirage au sort, des expert·es et des facilitateur·rices guident la délibération et un rapport ou des recommandations sont établis à la fin du processus. Le recours aux mini-publics délibératifs est en plein essor, y compris désormais aux échelons régional et national : entre 2000 et 2020, il y a eu au moins 127 mini-publics à travers toute l’Europe, ce nombre étant en nette augmentation depuis les années 2010 (Paulis et al. 2020). Des travaux portant sur la démocratie participative montrent l’usage instrumental qu’en font typiquement les élu·es (Blatrix 2009 ; Gourgues 2013 ; Niessen 2019) qui privilégient une participation « octroyée », contrôlée et consultative (Blatrix 2009). Les mini-publics sont particulièrement paradoxaux du point de vue des élu·es. Ceux-ci reposent sur la logique du tirage au sort, qui se distingue très nettement de celle de l’élection : « S’opposent en particulier le caractère compétitif et méritocratique de l’élection et l’égalitarisme radical du tirage du sort » (Vandamme 2018, 874). En remettant en question plus frontalement que d’autres dispositifs la prééminence de l’élection, le développement des mini-publics semble indiquer que « l’impératif délibératif » (Sintomer et Blondiaux 2002) se ferait plus prégnant.

Paradoxalement, peu de travaux ont été consacrés aux discours des principaux acteur·rices de la démocratie représentative sur la démocratie participative en général et les mini-publics délibératifs en particulier. Dans cet article, nous étudions les arguments mobilisés face à des universitaires par les député·es pour justifier leurs positions à ce sujet, puis nous reconstituons ensuite leurs discours et les registres argumentatifs qu’ils mobilisent. Nous nous intéressons ici aux député·es, d’abord parce qu’elles et ils sont des acteurs centraux de la démocratie représentative et ont un pouvoir de veto lorsqu’il s’agit de modifier les règles du jeu politique, mais aussi parce que nous nous appuyons sur un cas d’étude – la Belgique francophone – dans lequel la plupart des expériences de mini-publics délibératifs ont eu lieu non pas au niveau local, mais régional ou national (Vrydagh et al. 2020).

Cette population fait face à un dilemme fondamental à propos de la démocratie participative et des mini-publics délibératifs. D’un côté, ces instruments mettent en péril le quasi-monopole des élu·es sur la décision politique et questionnent le rôle du Parlement qui est censé être le lieu privilégié de la délibération politique. D’un autre côté, les dispositifs participatifs pourraient contribuer à relégitimer leur position dans un contexte de défiance vis-à-vis du politique. À la suite de travaux exploratoires conduits en Belgique portant sur un petit nombre d’élu∙es (Jacquet et al. 2015 ; Schiffino et al. 2019), nous étudions le cas de la Belgique francophone par le biais de 91 entretiens conduits au Parlement fédéral, au Parlement wallon et au Parlement de la région de Bruxelles-Capitale au printemps 2018 dans le cadre du projet POLPOP[2]. Après avoir identifié trois discours types, nous analysons les facteurs qui sont liés aux positions des député·es sur ces innovations démocratiques, en nous concentrant en particulier sur le rôle de l’idéologie partisane et de la position occupée par les député·es dans l’arène politique. Notre apport est double. Premièrement, par rapport aux travaux exploratoires existants (Jacquet et al. 2015 ; Niessen 2019), notre article repose sur un large échantillon de député∙es. Deuxièmement, et grâce à ce plus grand nombre d’entretiens, notre article permet de mieux identifier les registres argumentatifs mobilisés par les député·es : celui de la compétence d’une part, et de la légitimité élective d’autre part.

Le dilemme des député·es : (re)légitimation par la participation ou protection de leurs prérogatives ?

Discours des élu·es sur la démocratie participative et les mini-publics dans une ère de défiance démocratique

Plusieurs auteur·rices montrent que les réformes de la démocratie représentative ont été présentées comme une réponse à une « crise » de la démocratie (Bedock 2017), certaines se concentrant plus spécifiquement sur les réformes participatives (Smith 2009 ; Newton et Geissel 2012 ; Reuchamps et Suiter 2016). Ces initiatives en faveur du renforcement de la participation citoyenne ont pris des formes variées, entre autres l’extension de la démocratie directe, les budgets participatifs, les sondages délibératifs ou encore les mini-publics. Comme le souligne Carole Pateman (2012), l’impératif de développement de la « participation » est devenu un mot d’ordre dominant à partir des années 1980. Il a été porté aussi bien par des organisations non gouvernementales que par des institutions internationales comme la Banque mondiale. Le monde universitaire a également joué un rôle particulièrement actif dans la promotion de la démocratie participative (Blatrix 2012 ; Jacquet et Reuchamps 2017). Les mini-publics ont constitué l’instrument privilégié de la mise en oeuvre de la délibération démocratique promu par les universitaires (Fournier et al. 2011 ; Grönlund, Bächtinger et Setälä 2014 ; Reuchamps et Suiter 2016) et sont désormais mis en oeuvre à grande échelle dans de nombreux pays européens (Paulis et al. 2020).

Les élu·es évoluent donc désormais dans un environnement où les expériences délibératives et participatives sont de plus en plus valorisées et institutionnalisées. Certain·es auteur·rices vont jusqu’à parler de l’existence d’un « impératif délibératif » (Sintomer et Blondiaux 2002). Malgré tout, le développement de ces pratiques est paradoxal du point de vue des élu·es mêmes. En effet, ces expériences participatives et délibératives mettent en oeuvre – ou du moins mettent en scène – une redistribution du pouvoir entre les élu·es et les citoyen·nes ordinaires. Les élu·es attaché·es à leur position de représentant·es ne devraient donc pas être enclin·es à céder une part de leur quasi-monopole sur la décision politique et sur la délibération. Les quelques études ayant examiné les conceptions des élites politiques de la démocratie soulignent ainsi la prévalence d’une « vision élitiste ».

Vincent Jacquet et ses collègues (2015) ont analysé les partis politiques belges et leur position sur divers outils de participation par le biais de l’étude de leurs programmes et d’entretiens avec des député·es. La vaste majorité des député·és (62,7 %) se déclare en faveur des référendums et des outils délibératifs, mais en examinant de plus près leurs discours, les auteur·rices ont remarqué trois attitudes (Jacquet et al. 2015) : l’attitude élitiste (caractérisée par la primauté de la délégation élective), l’attitude corporatiste (liée à la structure consociationnelle de la Belgique) et l’attitude hybride (caractérisée par la volonté d’incorporer davantage d’outils participatifs pour renforcer le lien entre élu·es et citoyen·nes). Les élu·es tendent à avoir une vision élitiste de la démocratie liée à leur croyance dans le fait que les représentant·es seraient légitimes parce que beaucoup plus soucieux de l’intérêt général que le citoyen moyen. D’autres travaux, toujours basés sur le cas belge, montrent que les élu·es sont particulièrement opposé·es à l’idée d’introduire des chambres mixtes qui allieraient élu·es et citoyen·nes tiré·es au sort (Vandamme et al. 2018), puisque le tirage au sort remettrait en cause le mécanisme électif, ou encore que les acteur·rices (élu·es et parties prenantes) privilégient un usage purement consultatif et occasionnel des mini-publics ne menaçant pas la prééminence de la démocratie représentative (Niessen 2019).

Idéologie, caractéristiques individuelles et attitudes vis-à-vis des mini-publics délibératifs

Si les recherches abordant les discours des élu∙es ont procédé de manière inductive – approche qui est également la nôtre –, une autre série de travaux, s’appuyant souvent sur des grandes enquêtes hypothético-déductives, s’intéressent aux caractéristiques partisanes et individuelles qui expliquent la position des représentant·es politiques sur les innovations démocratiques.

Les forces politiques ancrées à gauche sont de manière générale plus favorables à diverses réformes de la démocratie représentative (Lovenduski et Norris 1993 ; Scarrow 1999 ; Lawrence, Donovan et Bowler 2009 ; Gourgues 2013 ; Herzog 2016), et sont aussi en faveur de la démocratie participative (Vetter, Heinelt et Rose 2018) ou délibérative (Close 2020 ; Jacquet, Niessen et Reuchamps 2020), tandis que les représentant·es de l’extrême-droite affichent davantage un soutien pour des outils de démocratie directe (Bowler, Donovan et Karp 2002 ; 2006 ; Mudde 2007). Aussi bien les candidat·es (Niessen et al. 2019) que les député·es issu·es de partis de gouvernement (Núñez, Close et Bedock 2016) sont moins enclin·es à soutenir des initiatives qui remettent en cause la démocratie représentative et à soutenir les dispositifs délibératifs (Close 2020). De façon générale, les partis « anti-establishment », les partis d’extrême gauche et ceux ayant un accès limité au pouvoir politique soutiennent davantage diverses formes d’innovations démocratiques.

Les ressources individuelles et politiques semblent également avoir leur importance. Il y a en effet une différence fondamentale entre le personnel politique de premier plan qui détient les positions de pouvoir les plus prestigieuses et les individus qui sont aux marges des structures de pouvoir. Des travaux suggèrent que les conseillères municipales sont plus susceptibles de soutenir des réformes participatives que les conseillers (Heinelt 2013) et que les députées en Europe sont plus favorables aux dispositifs délibératifs que leurs homologues masculins (Close 2020). D’autres recherches qualitatives conduites en France soulignent que la participation mobilise des qualités attachées au genre féminin comme l’écoute ou l’évitement du conflit (Paoletti et Rui 2015). Les élu·es appartenant à des coalitions actuellement au gouvernement soutiennent moins les réformes en faveur de la démocratie participative et directe que les élu·es de l’opposition (Bowler, Donovan et Karp 2002 ; 2006). Là encore, des travaux qualitatifs viennent éclairer ce résultat en montrant que les élu·es qui s’engagent dans des processus participatifs et les promeuvent tendent à être marginaux au sein de leur propre structure partisane et utilisent la participation citoyenne comme un moyen de construire une forme alternative de capital politique (Petit 2017 ; Sintomer et Talpin 2011). Enfin, Christoph Niessen, Nathalie Schiffino, Vincent Jacquet et Ludovic Descamps (2019) montrent avec le cas belge que les candidat·es qui ont déjà détenu un mandat politique sont moins enclin·es à critiquer la démocratie représentative.

Si l’on extrapole les résultats de ces travaux pour les appliquer à la question des mini-publics qui nous intéresse plus particulièrement ici, nous pouvons formuler l’hypothèse générale selon laquelle les députés·es qui sont marginaux·ales dans le champ du pouvoir sont plus favorables aux mini-publics délibératifs. Cette idée peut se décliner en trois hypothèses :

H1. |

Les député·es qui appartiennent à des partis avec un accès limité au pouvoir politique sont plus favorables aux mini-publics délibératifs. |

H2. |

Les individus moins dotés en ressources politiques (absence de mandats électifs multiples, membres de l’opposition et depuis peu de temps) sont plus favorables aux mini-publics délibératifs. |

H3. |

Les femmes sont plus favorables aux mini-publics délibératifs. |

Sélection du cas et dispositif empirique

La Belgique francophone, un laboratoire pour les mini-publics délibératifs

La Belgique francophone est un cas particulièrement heuristique pour étudier les perceptions de la démocratie participative et des mini-publics délibératifs, puisqu’elle combine la présence de partis politiques forts avec celle de la mise en oeuvre récente de multiples expériences de démocratie participative et délibérative au sein des assemblées parlementaires. Julien Vrydagh et ses collègues (2022) en dénombrent pas moins de 43 depuis 2001, majoritairement en Belgique francophone ; 36 des 43 mini-publics initiés l’ont été dans un cadre international, fédéral ou régional/communautaire. C’est aussi à l’échelle du Parlement de la communauté germanophone qu’a été mis en place le « dialogue citoyen permanent », une assemblée délibérative permanente associée au processus parlementaire (Niessen et Reuchamps 2020). Se focaliser sur les député∙es apparaît donc comme l’échelle la plus pertinente.

La Belgique est une société pilarisée[3] et divisée (Deschouwer 2009), parfois qualifiée de « particratie » (van Haute et al. 2013), caractérisée par la présence parallèle de deux systèmes partisans (Swenden, Brans et De Winter 2006) basés sur deux langues et deux sphères publiques nettement distinctes (Sinardet 2012). La Belgique, notamment la Belgique francophone, a été témoin de nombreux débats et expérimentations participatives venus du secteur privé et des acteurs politiques. Plusieurs expériences délibératives de grande ampleur ont été mises en place grâce à des initiatives du secteur privé comme le G1000 organisé entre 2011 et 2012 (Reuchamps et al. 2017), pendant la plus longue période durant laquelle la Belgique a été privée de gouvernement fédéral. Le monde politique a organisé plusieurs événements participatifs et délibératifs au lendemain du G1000 et la sixième réforme de l’État de 2014 a autorisé chaque région à choisir les modalités des consultations populaires dans ses sphères de compétences (Gaudin et al. 2018). Les acteurs étatiques comme le Parlement de Wallonie ou le Parlement de la région de Bruxelles-Capitale se sont ensuite emparés du sujet en mettant en place plusieurs événements délibératifs dans la décennie 2010 (Jacquet, Niessen et Reuchamps 2020). Outre l’institutionnalisation par la communauté germanophone d’une assemblée délibérative permanente (Niessen et Reuchamps 2020), les parlements wallon et bruxellois ont approuvé la mise en place de commissions parlementaires mixtes composées de citoyen∙nes tiré∙es au sort et d’élu∙es. La Belgique francophone est donc un laboratoire pour observer et comprendre les arguments des député·es sur la démocratie participative et les mini-publics délibératifs, puisqu’ils font tous partie d’institutions ayant expérimenté ces dispositifs et sont élu∙es dans des régions où le débat sur la question est bien plus intense qu’ailleurs.

Données et méthodes

Notre étude s’intéresse aux discours des député·es sur la démocratie participative. Recueillir leurs discours ne revient pas à analyser leurs « croyances » véritables qui restent toujours difficilement accessibles, mais plutôt à analyser ce qui est considéré comme dicible face à des chercheur∙euses et à des étudiant∙es dans un contexte où la démocratie participative est de plus en plus valorisée et institutionnalisée. Ces entretiens, réalisés dans le cadre du projet POLPOP (Elites’ Perceptions of Public Opinion), ne portaient pas spécifiquement sur la démocratie participative qui n’était qu’un des sujets abordés, ce qui évite un biais d’autosélection qui aurait pu conduire seulement les député·es les plus enthousiastes ou les plus hostiles aux dispositifs participatifs à nous répondre.

Nous avons conduit 91 entretiens auprès d’un large échantillon de député·es belges francophones issu·es de trois parlements différents : le Parlement fédéral, le Parlement wallon et le Parlement de la région de Bruxelles-Capitale. Cela représente 43 % des 210 député·es siégeant à ces parlements. Nous avons cherché à obtenir un spectre aussi large que possible en contactant l’intégralité des député·es francophones d’abord par courriel et par téléphone, puis entre les sessions parlementaires pour les députés·es plus difficiles à joindre, en nous rendant directement aux différents parlements. Notre échantillon final (annexe 1) est en partie asymétrique avec une surreprésentation des député·es bruxellois·es. Il reflète la composition des trois assemblées en termes de genre, mais surreprésente légèrement les député·es issu·es de certains partis (Écolo, un parti écologiste, et DéFI [Démocrate fédéraliste indépendant], un parti régionaliste francophone), ainsi que les député·es issu·es de la majorité. Notons que 41 % des député·es interviewé·es cumulent plusieurs mandats (40 % sont soit bourgmestre[4], soit adjoint·e, tandis que 60 % n’occupent « que » le mandat de député·e). Enfin, 57 % des député·es de notre échantillon siègent au Parlement depuis moins de deux mandats, tandis que 43 % y siègent depuis trois mandats ou plus.

Dans le cadre de ces 91 entretiens, nous avons posé aux député·es six questions sur la démocratie participative et les mini-publics délibératifs. La première portait sur leur perception et leur définition de la démocratie participative. La seconde les interrogeait sur leur expérience de la démocratie participative au niveau local, régional ou national. Les troisième et quatrième questions portaient sur des scénarios concrets et confrontaient les député·es à des mini-publics délibératifs ayant été organisés en Belgique dans les années précédentes. Nous leur demandions leur opinion sur des mini-publics composés de citoyen·nes sélectionné·es par tirage au sort qui devaient délibérer et produire des recommandations formulées à l’aide d’expert·es sur des sujets comme le vieillissement de la population (organisés par le Parlement wallon en 2017) ou sur la mobilité à Bruxelles (organisés par le Parlement bruxellois en 2017). Enfin, nous demandions aux député·es de classer en fonction de leur ordre de préférence différents dispositifs allant de la consultation populaire aux mini-publics avec des pouvoirs contraignants. Si les entretiens ont duré entre 10 et 30 minutes, ils étaient précédés d’un questionnaire et de questions ouvertes sur d’autres thématiques, ce qui prenait de 10 à 50 minutes[5].

À l’exception de l’étude de Vincent Jacquet, Christoph Niessen et Min Reuchamps (2020) qui porte sur un peu plus d’une centaine de député·es, mais par le biais d’un questionnaire quantitatif, les études existantes portent sur un nombre très limité d’élu∙es (Jacquet et al. 2015 ; Niessen, 2019). De façon à confronter nos résultats et nos outils analytiques à ces études, nous avons conduit une analyse thématique inductive (Mucchielli et Paillé 2012). Après avoir transcrit l’intégralité des 91 entretiens, nous les avons codés inductivement par le biais du programme NVivo12 (QSR International, UK) et obtenu un arbre thématique ainsi que des sous-catégories (annexe 2) rendant compte des arguments utilisés par les député·es quant à leur définition, leur pratique et leur évaluation des dispositifs participatifs et des mini-publics délibératifs.

Les visions et les discours des député·es concernant la démocratie délibérative et participative

Nous avons identifié trois discours idéal-typiques au cours de l’analyse inductive de notre corpus. Celle-ci nous a permis de mettre en avant la centralité des considérations relatives aux qualités et aux compétences des citoyen·nes et des élu·es, mais aussi les références fréquentes à la question de la légitimité de l’élection. L’analyse révèle également la variété des définitions de la démocratie participative fournies par les député·es.

Le discours décisionnel : une définition large de la démocratie participative et l’acceptation des mini-publics contraignants comme instrument de codécision

Dans ce premier discours, les député·es développent une définition large de la démocratie participative et sont les seul·es qui mentionnent parfois les vertus de la délibération et de l’intelligence collective. Cependant, ce sont principalement la participation et la codécision qui sont mises en avant et appréciées. Certain·es représentant·es décrivent un processus d’« interaction permanente » et de « co-construction » avec les citoyen·nes. Souvent le fait de député·es du parti Écolo issu·es des parlements régionaux ayant une plus forte expérience des mini-publics (voir ci-dessous), l’extrait qui suit illustre bien cette vision. Le député 32 (Écolo, Parlement bruxellois[6]) considère que les élu·es et les non-élu·es sont coresponsables de l’élaboration des politiques publiques :

Ça signifie qu’on coconstruit des politiques publiques au travers d’un dialogue permanent, construit et constructif, c’est-à-dire qu’on ne considère pas que le mandat du politique est donné seulement lors des élections, mais on considère […] que les élections confient des responsabilités, mais que l’exercice de ces responsabilités implique un aller-retour incessant entre le mandataire et ses administrés.

Les député·es qui tiennent ce discours acceptent une forme d’hybridation de la démocratie dans laquelle les mécanismes participatifs peuvent exister aux côtés de la démocratie représentative et, sans être cantonnés à un rôle consultatif, être « particulièrement utiles en complément de la démocratie représentative » (député 50, Écolo, Parlement fédéral). Outre la codécision, ces élu·es valorisent les mini-publics comme un moyen de construire de l’intelligence collective. De plus, elles et ils considèrent que les citoyen·nes apportent un point de vue nouveau sur des enjeux politiques importants, en bousculant les positions tenues dans des parlements structurés par la politique partisane. Ainsi, le député 26 (écolo, Parlement bruxellois) avance : « On se rend compte que les gens sont capables de penser à la fois out of the box (des idées difficiles à porter au sein des partis politiques), mais en même temps capables d’intégrer les contraintes. » Ce discours déploie les arguments classiques employés dans la littérature pour défendre la démocratie délibérative. Celle-ci est vue comme un vecteur d’intelligence collective et de légitimité en s’appuyant sur la capacité des citoyen·nes ordinaires à aborder des sujets complexes. Ces considérations reposent sur la reconnaissance de la dynamique positive inhérente à la délibération, en montrant que l’ensemble des acteurs l’utilisent pour atteindre une décision plus consensuelle et mieux informée. Plusieurs auteur·rices ont développé un argument similaire pour défendre les mini-publics (Warren et Pearse 2008 ; Reuchamps et Suiter 2016). Les député·es qui ont recours à un tel raisonnement ont souvent pris part à l’organisation de mini-publics délibératifs, les ont expérimentés en action et sont devenus convaincu·es de leurs vertus délibératives. Le député 61 (Parti socialiste ou PS, Parlement wallon) explique par exemple :

Il y a eu un deuxième panel citoyen qui vient de se terminer sur la question de la jeunesse, là j’y ai participé en tant que parlementaire […] et aussi je trouve que c’est vraiment des processus d’intelligence collective. On voit comment des enjeux comme ceux-là peuvent être abordés à la fois de manière très concrète […] et puis déborder sur des recommandations qui sont plus larges et plus sociétales, plus transversales.

Les député·es qui partagent ce discours considèrent que les mécanismes participatifs dépourvus de toute capacité contraignante sur la décision finale sont insuffisants et peuvent générer du mécontentement. Pour le député 32 (Écolo, Parlement bruxellois), « Le pire désenchantement, ça n’est pas de ne pas être écouté, c’est de s’investir et de ne pas être écouté. » Étant donné que les mécanismes de démocratie participative organisés en Belgique jusqu’à maintenant ont uniquement eu une portée consultative, ces député·es expriment une critique marquée contre la mise en oeuvre dominante de la démocratie participative. Ils soutiennent que la participation ne devrait pas être limitée à donner une opinion informée, mais que cela signifie également d’avoir son mot à dire dans la décision finale. Les mini-publics délibératifs et les référendums sont vus comme potentiellement complémentaires. Le modèle suisse est mentionné plusieurs fois, suivant l’idée exposée par Ian Budge (1996) selon laquelle le développement des nouvelles technologies rend la démocratie directe réalisable techniquement. Les député·es qui tiennent ce discours considèrent également que les mini-publics doivent être organisés autour de questions primordiales, telles que les réformes institutionnelles ou les questions de société importantes, plutôt que sur des questions locales et liées à la vie de tous les jours. Ce point de vue est en contradiction avec le discours dominant tenu par la vaste majorité des député·es qui sont favorables à la limitation des dispositifs participatifs à des questions locales et à un rôle purement consultatif (voir plus bas).

La volonté d’accepter la codécision via des formes contraignantes de mini-publics est ce qui distingue le plus ces député·es de leurs collègues. En effet, cette idée implique que les représentant·es élu·es acceptent de donner au moins une partie des prérogatives qui leur étaient auparavant « réservées » à des citoyen·nes ordinaires. Cette position ne se révèle acceptable que pour les élu·es qui se placent au même niveau que les citoyen·nes. L’acceptation de mécanismes contraignants est directement liée à la façon dont ces député·es évaluent leurs propres compétences ainsi que celles des citoyen·nes ordinaires. Plutôt que d’adopter une posture qui les positionnerait au-dessus d’eux (voir plus bas), ces représentant·es insistent sur les compétences universelles des citoyen·nes, y compris de celles et ceux qui ne s’intéressent pas à la politique. Pour le député 11 (PS, Parlement bruxellois), « l’homme politique […] n’a pas la science infuse ». L’idée que les politicien·nes ne sont pas toujours suffisamment qualifié·es pour décider seul·es est directement associée à la conviction que n’importe quel·le citoyen·ne a légitimement son mot à dire dans le processus politique, ce qui justifie l’idée d’utiliser le tirage au sort. La députée 66 (Mouvement réformateur ou MR, Parlement wallon) considère que la chose la plus importante est d’écouter chaque citoyen·ne équitablement, considérant que les mini-publics devraient viser en particulier les citoyen·nes « qui n’ont jamais fait de politique, et qui justement ne s’y retrouvent pas ». La compétence des élu∙es n’est donc pas considérée comme intrinsèquement supérieure à celle des citoyen·nes, ni la légitimité élective comme le seul moyen de sélectionner des représentant∙es ayant vocation à prendre des décisions politiques.

Le discours consultatif : une définition restrictive de la démocratie participative et une acceptation limitée des mini-publics

La plupart des député·es que nous avons interrogé·es définissent la démocratie participative comme un processus durant lequel les citoyen·nes sont consulté·es et peuvent fournir des recommandations concernant des politiques mais n’ont pas de pouvoir sur la décision finale. Les discussions autour de la délibération sont cette fois complètement absentes de leurs discours. Dans cette perspective, le député 22 (DéFI, Parlement bruxellois) déclare : « La démocratie participative c’est] la possibilité pour les habitants en dehors des périodes électorales de pouvoir donner leur avis, faire remonter les réalités du terrain et redonner au mandat politique sa noblesse. C’est l’objectif d’un mandataire, c’est de rendre des comptes, pas seulement aux élections. » Dans ce discours archétypique, les député·es acceptent la démocratie participative et les mini-publics délibératifs uniquement s’ils restent optionnels, consultatifs, limités à certains sujets, et que la décision est totalement contrôlée par les spécialistes. Contrairement au discours précédent, la participation est acceptée uniquement si la hiérarchie entre les élu·es et les citoyen·nes est pleinement reconnue, plaçant donc la légitimité élective au coeur du processus représentatif. Elle est un moyen de « rendre des comptes » entre les périodes électorales. Ce discours est le plus récurrent et tenu par des députés de tous bords politiques et aux profils variés (voir plus loin).

Un grand nombre de député·es ont un point de vue paternaliste à l’égard des mini-publics (consultatifs) et défendent l’idée qu’ils peuvent rapprocher les citoyen·nes des représentant·es élu·es en leur montrant à quel point la politique est difficile. Par exemple, selon la députée 27 (PS, Parlement bruxellois), « Le point positif, c’est que les citoyens se rapprochent de la chose publique […] Ils prennent plus conscience des difficultés de la question de la gestion, ils vont peut-être choisir autrement vers qui ils vont voter puisqu’ils vont peut-être comprendre un petit peu les difficultés qui se posent, être plus intéressés par la politique. » Cette élue utilise ici une tonalité conditionnelle : les citoyen·nes pourraient devenir plus conscient·es des difficultés des affaires publiques. Cet argument peut être relié à une forme d’élitisme, considérant que les citoyen·nes avec un haut degré de sophistication politique sont plus rares que les citoyen·nes incompétent·es (Converse 1964).

Lorsqu’on leur demande si les mini-publics pourraient traiter des sujets importants tels que les institutions ou les questions sociétales, de nombreux·euses député·es considèrent que la participation des citoyen·nes devrait strictement se limiter aux questions locales du quotidien. En témoigne la réponse de la députée 40 (PS, Parlement bruxellois) : « Il y a des sujets qui les concernent, comme la poubelle dans ma rue tous les jours. » De manière plus claire encore, lorsqu’on lui a demandé si les mini-publics délibératifs pourraient aborder des questions institutionnelles, la députée 19 (PS, Parlement bruxellois) explique :

Non, impossible. Il faut, quand on est parlementaire, déjà quasi un an pour comprendre comment fonctionne le Parlement, comment on arrive avec des propositions, comment on fait avancer le schmilblick et tout, c’est tellement contraignant que je pense que si on fait un appel comme ça, j’appelle ma grand-mère qui arrive et qui dit « Voilà, non, ça n’a ni queue ni tête. » On a un processus démocratique qui sont les élections, on n’empêche personne d’être élu.

Cet extrait met en exergue le fait que certains sujets sont considérés comme trop spécialisés et trop techniques pour être discutés par des citoyen·nes ordinaires. La politique est vue comme une profession qui requiert certaines capacités particulières et compétences techniques, dans la droite lignée des résultats de Jacquet et ses collègues (2015). Nier cette complexité revient alors à déprécier les compétences des élu·es. Le député 23 (DéFI, Parlement fédéral) défend l’idée d’« une technicité politique ou politicienne dans le fonctionnement des institutions que le citoyen ne connaît pas ». Le député 48 (MR, Parlement fédéral), quant à lui, soutient que les décisions importantes « c’est pas de l’émotionnel, ces décisions-là c’est du rationnel ». En d’autres termes, les citoyen·nes sont considéré·es comme suffisamment compétent·es pour être consulté·es sur des sujets concernant leur vie « de tous les jours », mais pas sur des sujets plus complexes qui sont, eux, les prérogatives de spécialistes compétent·es, dépassionné·es et formé·es spécifiquement à la chose politique. Dans ce discours, même les député·es octroyant une certaine valeur aux mécanismes consultatifs sont extrêmement critiques vis-à-vis du tirage au sort, confirmant ainsi les résultats de Vandamme et ses collègues (2018). L’opposition au tirage au sort et le scepticisme quant aux compétences des citoyen·nes sont directement associés à la croyance que les politicien·nes ont des compétences qui sont insuffisamment reconnues par les citoyen·nes et les analystes, un résultat qui correspond entièrement à celui de Jacquet et ses collègues (2015). Seuls des citoyen·nes volontaires, motivé·es et compétent·es devraient participer à des dispositifs participatifs (et consultatifs). Parmi les innombrables extraits d’entretiens illustrant cette idée, l’un des plus éloquents est sans doute la métaphore utilisée par le député 51 (MR, Parlement fédéral) : « Vous avez une voiture en panne, est-ce que vous allez tirer au sort pour savoir qui va réparer la voiture ? Je crois pas. »

Étonnamment, plusieurs député·es partagent également l’idée que le tirage au sort ne permet pas d’obtenir un jury qui soit « représentatif » car il empêche les citoyen·nes les plus motivé·es de s’impliquer dans le processus participatif. Outre le registre argumentatif lié à la compétence, ces député∙es mobilisent celui de la légitimité de l’élection, qui en découle : la « représentation » est comprise comme un processus où les volontaires les plus compétent·es et les plus motivé·es participent au processus politique, à l’inverse d’une assemblée qui serait le miroir de la société. Cette vision nous ramène à la définition donnée par Bernard Manin (1997) de la démocratie représentative. Par exemple, le député 62 (MR, Parlement wallon) explique que « jusqu’à preuve du contraire, n’oublions pas que les politiques, ce sont avant tout des citoyens. Et donc le panel citoyen, ben il est là, il est déjà représenté et il l’est de manière très démocratique. Donc je ne vois pas pourquoi il faut réinventer la roue. » Dans ce discours, les député·es refusent catégoriquement tout mécanisme qui contraindrait la décision politique. Cela signifierait que la démocratie représentative basée sur les partis, la délégation et la compétence pourrait être contestée ou même, éventuellement, remplacée. Les élu·es sont conscient·es que les mini-publics contraignants pourraient rogner sur leurs prérogatives, voire les rendre substituables et, ainsi, redondants. À ce sujet, le député 4 (DéFI, Parlement bruxellois) développe l’argument suivant :

Le panel citoyen […] se substitue quelque part presque aux politiques. Là je trouve qu’il y a un dévoiement quelque part de la démocratie participative, parce que je me demande à quoi sert l’élu […] Moi je ne prétends pas être un expert en tout, mais j’ai une responsabilité de l’électeur à un moment donné d’avoir une petite parcelle du pouvoir que je dois le moins mal utiliser, et ça m’énerve toujours quand cette petite parcelle que je détiens, on essaie de me la prendre au profit d’un autre acteur.

Cet extrait est particulièrement éloquent en ce que le député établit clairement une hiérarchie entre la démocratie représentative, l’élection et la délégation, qui sont les fondements de la légitimité démocratique, et la démocratie participative, qui peut uniquement être consultative et un complément, envisagée comme un moyen de rendre des comptes entre les élections et de renforcer la légitimité des élu∙es plutôt que de la questionner.

Le discours élitiste : une définition informelle de la démocratie participative et le rejet des mécanismes consultatifs

Dans le troisième et dernier discours que nous avons pu identifier au cours de nos entretiens, certain·es acteur·rices développent une vision informelle de la démocratie participative et veulent limiter les pouvoirs des citoyen·nes ordinaires entre les différentes échéances électorales. Ici, la démocratie participative est définie comme la relation quotidienne, parfois informelle, entre les électeur·rices et les député·es lors d’événements publics ou lors d’autres interactions. Le député 15 (PS, Parlement bruxellois) affirme par exemple que « la participation citoyenne c’est aussi discuter avec les gens le samedi matin au marché, […] c’est prendre le pouls de sa population au quotidien ».

Un grand nombre de représentant·es mettent en exergue l’importance du vote en démocratie, faisant ainsi du jour d’élection la forme la plus importante de participation citoyenne. Plus encore que dans le discours précédent, le registre de la légitimité de l’élection est mobilisé pour justifier les positions sur la démocratie participative et les mini-publics. Le député est perçu comme le « représentant légal du citoyen, ce que n’est pas un citoyen tiré au sort par exemple dans un panel. Dès lors c’est l’élu qui doit faire le juste équilibre, choisir ce qui est de l’intérêt collectif. » (Députée 12, PS, Parlement bruxellois) Pour utiliser la fameuse distinction établie par Edmund Burke (1997 [1774]), ces député·es se perçoivent comme des « trustees » qui doivent avoir une autonomie complète pour délibérer et agir dans l’intérêt collectif, sans contrainte formelle de la part des électeurs de leur circonscription.

Par conséquent, ils et elles considèrent que si les citoyen·nes désirent jouer un rôle politique actif, ils doivent voter ou se présenter aux élections. Par exemple, le député 48 (MR, Parlement fédéral) explique : « Les citoyens ils ont l’occasion de voter, ils ont l’occasion de se mettre sur des listes… S’ils ne veulent pas faire de politique, s’ils ne veulent pas se mettre sur une liste, s’ils votent mal hein… bon il ne faut pas, par la suite remettre tout le… tout le mal sur le dos des politiciens. » En conséquence de cette vision purement élective de la démocratie, ces député·es expriment un rejet complet de la démocratie participative au sens d’instruments de participation institutionnalisés en dehors des élections, et développent un discours plus radical que le discours consultatif. Selon le député 52 (PS, Parlement fédéral), « La démocratie participative… Ben en fait c’est un terme qui galvaude la démocratie […] La démocratie participative, on donne l’impression que la démocratie c’est un système dictatorial, que s’il y a pas la participation elle est pas démocratique. Non ! Les élus de la nation sont élus démocratiquement ! Ils sont légitimes ! »

Ce discours est élitiste en ce qu’il exacerbe les arguments développés précédemment pour insister plus ouvertement et plus crûment sur l’incompétence politique des citoyen·nes. Ces élu·es formulent également une critique virulente et directe des mécanismes participatifs existants car ils sont vus comme enclins à être détournés par des intérêts particuliers. Une poignée de député·es utilisent des termes plutôt sévères pour décrire les mini-publics et les innovations démocratiques : « démocratie pseudo-participative », « connerie sans nom », ou encore « grande illusion ». Ces jugements extrêmement négatifs sont basés sur l’idée que les consultations, les mini-publics ou les autres formes de dispositifs participatifs sont utilisés par des lobbies et des groupes partisans pour promouvoir certains intérêts particuliers sans le faire au vu et au su de tous. Le député 44 (PS, Parlement fédéral) rejette les jurys citoyens parce que « C’est beaucoup de lobbies qui parlent. Et donc c’est un petit peu ce que j’appelle la démocratie Canada Dry. Ça ressemble à de la démocratie, ça a la couleur de la démocratie, mais c’est pas nécessairement de la démocratie. Parce qu’à un moment donné j’ai vraiment l’impression qu’il y a des gens qui sont instrumentalisés ou qui instrumentalisent d’autres. »

L’identité de celles et ceux qui manipuleraient les innovations démocratiques varie selon l’orientation politique des député·es. En effet, plusieurs député·es appartenant au parti libéral de centre-droit MR (Mouvement réformateur) soutiennent que les citoyen·nes sont les proies de groupes politiques organisés (de gauche). À l’inverse, certain·es député·es étiqueté·es à gauche critiquent la démocratie participative qui exacerberait les attitudes populistes d’extrême-droite qui pourraient mettre en danger les libertés civiles. Cela est illustré par le député 44 (PS, Parlement fédéral) : « Est-ce que vous oseriez faire en Belgique une consultation populaire sur la peine de mort le lendemain de la libération de Dutroux ? Moi je vous donne les résultats ! Et donc on joue au feu. On joue au feu parce qu’on n’ose pas, à un moment donné, aller contre l’opinion. En disant “non” dans une démocratie, y a des choses qu’on joue, y a des choses avec lesquelles on ne joue pas. »

Comme pour le discours consultatif, mais plus expressément, ces député·es pointent les déficiences des citoyen·nes ordinaires. Par exemple, le député 57 (PS, Parlement fédéral) affirme que « les gens sont incapables […] En fait il y a une grande illusion dans la démocratie participative, c’est de croire que le citoyen est capable à un moment donné de se dépasser et de penser à l’intérêt général. » L’élection est vue comme la garantie principale que les individus qui s’engagent dans la vie publique sont compétents et capables de représenter les citoyen·nes. Pour le député 54 (MR, Parlement fédéral), « Le fait d’être sur une liste et d’être candidat aux élections, c’est déjà le résultat d’un filtre. C’est déjà le fait que, bon, tu as quand même affaire à des gens soit dont on pense qu’ils peuvent représenter quelque chose, des gens qui peuvent défendre un peu leurs idées, des gens qui osent aller défendre leurs idées. »

Les citoyen·nes sont non seulement considéré·es comme politiquement incompétents, mais aussi comme égoïstes et incapables de penser à l’intérêt général. Cela confirme les résultats précédents selon lesquels les député·es se perçoivent comme les défenseur·es du bien commun contre les citoyen·nes qui sont aveuglé·es par leurs intérêts particuliers (Jacquet et al. 2015, 186). Curieusement, les considérations théoriques sur les mini-publics délibératifs soutiennent exactement le contraire : les élu·es tendent à se concentrer sur les intérêts à court terme et sur leur réélection, tandis que les citoyen·nes sont plus enclin·es à prendre le long terme en compte étant donné qu’elles et ils ne se présentent pas à des élections (Vandamme 2018). Selon le député 56 (MR, Parlement fédéral), « Le citoyen, il est dans l’immédiat, il est dans la satisfaction immédiate. » Le député 3 (MR, Parlement bruxellois) affirme pour sa part : « Le citoyen aujourd’hui, il veut un maximum pour le minimum de coûts. » Il est frappant de constater que dans les deux derniers extraits, les citoyen·nes sont essentialisé·es : ces député·es parlent « du » citoyen comme une figure politique singulière, homogène et dépréciée. Dans ce discours, « le (mauvais) citoyen » est la figure inversée « du (bon) politicien », tandis que dans le discours public, de nombreux commentateur·rices et citoyen·nes ont une évaluation négative des politicien·nes, qui sont vu·es comme un groupe homogène et égoïste déconnecté de l’intérêt général (Clarke et al. 2018). Dans ce cas-ci, ces députés tiennent un discours parallèle selon lequel c’est « le citoyen » qui est fautif. Ils adoptent une position que Marion Paoletti (1997) qualifie de « corporatisme électif » qui les mène à défendre les politicien·nes contre les citoyen·nes.

Le profil des soutiens de la démocratie participative et des mini-publics délibératifs

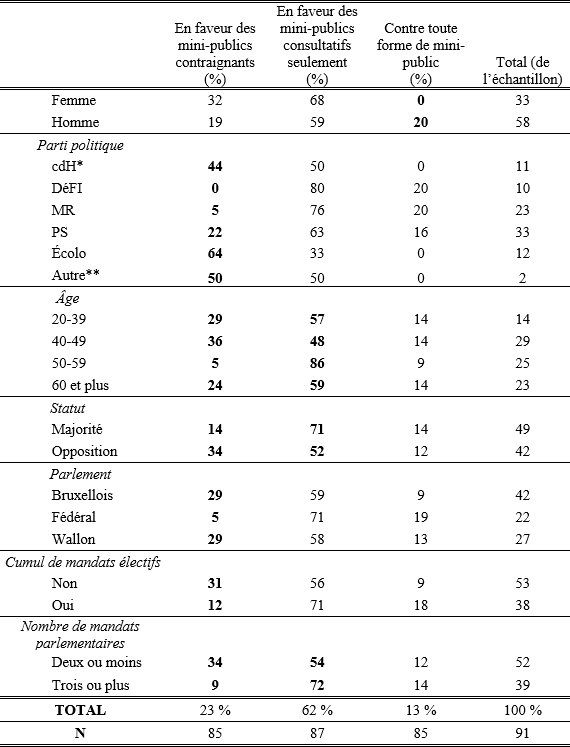

Bien que les discours présentés précédemment soient des idéaux-types, nous pouvons utiliser le positionnement des député·es vis-à-vis des mini-publics contraignants et consultatifs comme des « variables » approchantes pour comprendre la prédominance de chacun des trois discours. Le tableau 1 montre qu’il est possible de brosser un portrait des élu·es qui sont les plus et les moins favorables à la démocratie participative et délibérative.

Moins d’un quart des député·es que nous avons interrogé·es déclarent être en faveur des mini-publics contraignants. Les membres du parti Écolo – qui est clairement le plus actif sur cette question en Belgique francophone (Biard et al. 2020) – sont de loin les plus favorables (63 % des député·es interrogé·es). Les député·es âgé·es de 50 à 59 ans y sont particulièrement opposés par rapport aux autres classes d’âge, tandis que les député·es qui siègent aux parlements bruxellois et wallon, au sein desquels des expériences de mini-publics ont eu lieu ces dernières années, sont largement plus favorables à ces dispositifs que les député·es qui siègent au Parlement fédéral. La familiarité des député∙es avec ces outils plus que le niveau de pouvoir – puisque les parlements régionaux en Belgique ont de très larges compétences – pourrait donc expliquer ces différences. Finalement, comme attendu, les membres de l’opposition sont également significativement plus susceptibles d’être en faveur des mini-publics contraignants : plus de 34 % des personnes interrogées membres de l’opposition soutiennent cette idée contre seulement 14 % des membres de la majorité. Les député·es détenant également un mandat local sont bien moins favorables aux mini-publics contraignants, avec seulement 12 % de député·es favorables contre 32 % chez les député·es qui ne détiennent pas d’autre mandat. Enfin, les représentant·es qui siègent au Parlement depuis deux mandats ou moins sont beaucoup plus enthousiastes vis-à-vis des mini-publics contraignants que les député·es plus expérimenté·es : 34 % soutiennent ces dispositifs (contre seulement 9 % de celles et ceux élu·es depuis trois mandats ou plus). Ces divers éléments témoignent que le soutien aux innovations démocratiques est lié à l’orientation idéologique et est plus présent chez les partis d’opposition à gauche de l’échiquier politique (Núñez, Close et Bedock 2016 ; Close 2020). De plus, ces observations nous suggèrent fortement que les député·es avec davantage de ressources politiques individuelles – qui ont plus d’expérience parlementaire, qui siègent avec la majorité et qui détiennent d’autres mandats locaux – sont plus protecteurs de leurs prérogatives.

Lorsque nous examinons les député∙es en faveur des mini-publics consultatifs mais opposé∙es aux mini-publics contraignants[7], il devient plus complexe d’établir un profil type. Il s’agit de loin de la position la plus répandue (62 % des député∙es). Malgré une plus forte prédilection pour les mini-publics consultatifs chez les élu∙es du MR et du parti DéFI, les différences entre partis ne sont pas statistiquement significatives. À nouveau, les député∙es âgé∙es de 50 à 59 ans se distinguent de leurs homologues : 86 % sont favorables seulement aux mini-publics consultatifs. Cet effet générationnel pourrait correspondre à une socialisation moins forte que chez les plus jeunes élu∙es aux dispositifs participatifs contraignants. Ce résultat pourrait aussi s’expliquer par le fait que cet âge correspond souvent au moment où les député∙es atteignent le sommet de leur carrière politique, les rendant moins enclin∙es à partager le pouvoir avec les citoyen∙nes. Le fait que les député∙es issu∙es de la majorité soient plus favorables à une version uniquement consultative des mini-publics (71 % contre 52 % pour les député∙es de l’opposition), tout comme les député∙es élu∙es depuis trois mandats ou plus (72 % contre 52 % pour les personnes élues depuis deux mandats ou moins), tend à renforcer cette dernière interprétation.

Pour finir, une petite minorité de député·es (13 %) rejette les deux formes de mini-publics. Ces député·es sont situé·es tant à gauche qu’à droite, mais appartiennent exclusivement à certains partis de gouvernement (MR, PS et DéFI). En d’autres termes, les député·es qui sont opposé·es à toute forme de mécanisme participatif se trouvent dans les rangs des partis qui ont le plus grand accès au pouvoir politique, ce qui confirme les résultats de Shaun Bowler, Todd Donovan et Jeffrey A. Karp (2002 ; 2006) sur la démocratie directe. Le niveau d’expérience politique et l’appartenance à la majorité ou à l’opposition ne jouent aucun rôle. Nous devons également noter que parmi les députées que nous avons interrogées, aucune ne rejette les deux types de mécanismes, alors que c’est le cas pour un cinquième des députés masculins de notre échantillon.

Tableau 1

Position des parlementaires concernant les mini-publics délibératifs consultatifs et contraignants

Les éléments du tableau en gras représentent les différences qui sont statistiquement significatives au seuil de 10 % selon le test du khi carré. Ces résultats doivent être interprétés avec précaution en raison des effectifs faibles par catégorie.

* Centre démocrate humaniste.

** Cette catégorie comprend un député indépendant et un député du PTB.

De manière générale, nos trois hypothèses tendent plutôt à être confirmées. Tout d’abord, les député·es qui appartiennent à des partis davantage marginalisés (H1) tels qu’Écolo et le PTB (Parti du travail de Belgique) sont plus favorables aux formes contraignantes de démocratie participative, tandis que les député·es les plus hostiles se trouvent parmi les membres des partis traditionnels de gouvernement. Le soutien à des formes uniquement consultatives de mini-publics est quant à lui répandu dans l’ensemble du spectre politique. Il y a également certains signes que les individus avec moins de ressources politiques (qui siègent à l’opposition, ne détiennent pas plusieurs mandats et sont élus depuis moins longtemps) sont tous plus susceptibles de soutenir des mini-publics contraignants (H2), alors que les personnes issues de la majorité et ayant une plus longue expérience parlementaire ont une plus grande prédilection pour les versions uniquement consultatives des mini-publics. En d’autres termes, l’idéologie et les ressources politiques individuelles sont pertinentes pour comprendre quel·les député·es soutiennent les mini-publics qui concurrencent réellement le pouvoir décisionnel des politicien·nes élu·es. Pour conclure, nous trouvons dans notre échantillon des différences significatives selon le genre : les hommes sont plus susceptibles de rejeter les formes consultatives, ou n’importe quelle forme de mini-public délibératif. Contrairement à ce à quoi nous nous attendions (H3), les femmes ne sont pas spécifiquement des supportrices enthousiastes des mini-publics contraignants, mais les hommes ont plus tendance que les femmes à être des opposants farouches à n’importe quelle forme de mini-public délibératif.

Discussion et conclusion

Le développement de la démocratie participative, le tournant délibératif pris par la théorie politique dans les années 1990 et la multiplication des expérimentations délibératives à des niveaux locaux et nationaux auraient pu conduire à croire que les député·es, malgré leurs réticences aux dispositifs participatifs (Petit 2020), auraient progressivement incorporé à leurs discours une forme minimale d’impératif délibératif (Sintomer et Blondiaux 2002), à tout le moins face à des interlocuteurs universitaires. En réalité, non seulement les député·es n’ont pas une position unifiée au sujet de la démocratie participative et des mini-publics délibératifs, mais ils formulent parfois des jugements très crus à son sujet, et ce, malgré son institutionnalisation indéniable en Belgique francophone. Notre recherche met en avant deux principaux résultats. D’abord, les discours – souvent réticents et parfois hostiles – sur la démocratie participative s’appuient sur deux principaux registres argumentatifs, c’est-à-dire la question de la compétence et celle de la légitimité de l’élection, qui se révèlent en réalité souvent entremêlées : on décide de concourir à une élection parce qu’on est compétent∙e, et on est légitime parce qu’on est élu∙e. Deuxièmement, les député∙es qui appartiennent à des partis de gauche ayant un faible accès au pouvoir et possédant moins de ressources politiques individuelles sont plus enclin∙es à privilégier les mini-publics contraignants, alors que les élu∙es occupant une position plus centrale dans le champ politique sont beaucoup plus réticent∙es à l’idée de partager la décision politique avec des citoyen∙nes tiré∙es au sort.

Lorsque nous analysons leurs discours, un clivage majeur divise les député·es entre celles et ceux qui sont prêt·es à partager une part de leur pouvoir de décision avec les citoyen·nes et la grande majorité des député·es qui ne le sont pas. En dépit du débat animé autour de la question de l’importance de lier délibération et décision (Lafont 2015), l’évaluation des député·es n’est pas structurée par des considérations sur les vertus de la délibération, mais par leur point de vue contrasté concernant les compétences des citoyen·nes et la légitimité de l’élection. Tout comme Jacquet et ses collègues (2015), nous avons identifié trois discours archétypiques. Alors que ces auteur∙rices identifiaient un discours « corporatiste » qui n’est pas présent dans notre corpus, nous retrouvons bien ce qu’ils ont appelé un discours « hybride » et un discours « élitiste », mais que nous qualifions plus précisément. Dans le discours décisionnel, les spécialistes élu∙es acceptent de partager une partie de leurs pouvoirs avec les citoyen∙nes ordinaires, l’élection ne constituant qu’un moment parmi d’autres de participation citoyenne. Le profil « élitiste » identifié par Jacquet et ses collègues (2015) est dans notre étude subdivisé en deux discours distincts : le discours consultatif, qui accepte la mise en place de dispositifs consultatifs, limités à des sujets restreints, locaux, temporaires et rejetant le tirage au sort, et le discours élitiste, qui rejette toute forme de participation citoyenne institutionnalisée hors élection. Si ces deux discours s’appuient sur la croyance en une compétence particulière des élu∙es, dans le dernier, l’élection est considérée comme le seul mécanisme dont découle la légitimité en démocratie en sélectionnant les plus compétent∙es.

Ainsi, dans les trois discours, les arguments sur la compétence politique respective des citoyen∙nes et des élu∙es s’entremêlent avec les considérations sur la légitimité de l’élection : plus les citoyen∙nes sont considérés comme incompétent∙es, plus la légitimité de l’élection est centrale, voire unique. Pour reprendre la distinction de Daniel J. Fiorino (1990) et d’Andy Stirling (2008) sur les arguments en faveur de la participation citoyenne, il y en a deux qui sont mobilisés par les élu∙es pour justifier leurs positions sur la démocratie participative en général et délibérative en particulier : un argument instrumental, lié à la question de la compétence, et un argument normatif, lié à la question de la légitimité de l’élection. Ces deux registres sont d’ailleurs souvent associés dans la théorie démocratique : plusieurs auteur∙rices ont souligné l’incompétence des citoyen∙nes et considèrent que leur participation devrait se limiter au seul moment de l’élection (entre autres Schumpeter 1976 ; et Brennan 2017), seule forme de participation légitime.

Dans la dernière partie de cet article, nous montrons que la distribution de ces trois discours entre les député·es n’est pas aléatoire ni homogène. Moins d’un quart des député∙es acceptent l’idée de mini-publics contraignants, montrant la diffusion somme toute modeste de l’impératif délibératif (Sintomer et Blondiaux 2002) entendu comme un véritable partage de la délibération et de la décision. Cette position est davantage le fait de membres de partis comme Écolo et de député·es qui ont moins de ressources politiques (membres de l’opposition, détenant un seul mandat électif et occupant la fonction de député depuis moins longtemps). Une large majorité des député∙es, soit 62 %, plus souvent issu∙es de la majorité et plus expérimenté∙es, ne se déclarent favorables qu’à une version consultative des mini-publics, se saisissant a minima de l’impératif délibératif pour mieux le contrôler, le limiter et le domestiquer. Enfin, une minorité des député∙es « résistent » activement à toute forme de mini-publics en rejetant l’ensemble des dispositifs, y compris consultatifs ; c’est plus souvent la position des députés masculins. Cette différence genrée mériterait de plus amples investigations et pourrait être reliée à une socialisation différente au métier politique : comme le souligne Maud Navarre (2015), les femmes ont des carrières politiques spécifiques et sont moins investies dans les activités de représentation mettant au centre la seule légitimité électorale.

Notre étude comporte une limite principale : elle n’analyse pas conjointement le lien entre pratiques et discours sur la démocratie participative et les mini-publics. Cette prochaine étape sera cruciale pour comprendre de quelle manière l’impératif délibératif influence les pratiques et les représentations des élu∙es. On peut en effet faire l’hypothèse que malgré leurs réticences indéniables, la multiplication et surtout l’institutionnalisation des dispositifs délibératifs conduisent à mettre encore davantage en tension l’idéal dominant qui structure la vision des élu∙es, fondée sur une hiérarchie de compétence et de légitimité entre les responsables politiques et les citoyen∙nes, mais aussi à redéfinir leurs positions. Le fait que les député∙es issu∙es des parlements régionaux où les mini-publics ont été expérimentés avant 2018 aient effectivement expérimenté aussi ces dispositifs pourrait par exemple expliquer la réticence moindre face aux mini-publics contraignants qu’à l’échelon fédéral. À ce titre, des recherches comparatives s’appuyant sur différentes échelles d’analyse et sur des contextes où la démocratie participative est plus ou moins institutionnalisée pourraient constituer des pistes très fécondes.

Pour autant, la Belgique francophone est un cas critique pour comprendre la position des député·es sur la démocratie participative et les mini-publics délibératifs. L’échantillon large des député·es que nous avons interrogé·es nous a permis d’identifier les deux registres argumentatifs mobilisés pour justifier leurs positions (compétence et légitimité de l’élection) et de tirer certaines conclusions à propos des caractéristiques du soutien aux mini-publics délibératifs. Bien que cette étude nécessite d’être complétée par des travaux comparatifs, nos résultats montrent que même dans une région où les mini-publics délibératifs font partie intégrante du paysage politique, il y a un fossé béant entre la vision universitaire des mécanismes participatifs et délibératifs (qui se concentrent principalement sur la qualité de la délibération ainsi que sur les caractéristiques des processus) et celle des acteurs politiques qui voient ces dispositifs principalement comme des instruments de partage de pouvoir et qui restent fortement préoccupés par la préservation de leurs prérogatives actuelles.

Parties annexes

Annexes

Annexe 1. Profil des député˖es selon sept caractéristiques individuelles*

* Au moment des entretiens (printemps 2018). Il y a eu plusieurs changements de coalition par la suite.

** La différence entre le nombre de parlementaires dans la majorité et ceux dans l’opposition est liée au fait qu’une majorité de député·es francophones sont dans l’opposition au niveau fédéral (la majorité comprenait alors trois partis néerlandophones et un seul parti francophone).

Annexe 2. Arbre thématique

Notes biographiques

David Talukder est chercheur-doctorant au sein du projet de recherche « Reforming Representative Democracy? » du Centre d’étude de la vie politique (CEVIPOL) à l’Université libre de Bruxelles (ULB). Il s’intéresse notamment aux réformes institutionnelles de la démocratie, à la représentation politique des groupes désavantagés, ainsi qu’aux innovations et aux transformations démocratiques.

Camille Bedock est chargée de recherche au CNRS au Centre Emile Durkheim (CED) à Sciences Po Bordeaux depuis 2018, après un parcours postdoctoral à l’Université de Bruxelles et des études doctorales à l’Institut universitaire européen de Florence. Elle travaille sur les réformes institutionnelles en Europe de l’Ouest et sur les conceptions des acteurs (citoyens, élus et activistes) de leur système politique et des institutions politiques.

Sacha Rangoni est doctorant et assistant au Centre d’étude de la vie politique (CEVIPOL) et au Département de science politique de l’Université libre de Bruxelles (ULB). Sa thèse en cours porte sur les élites politiques, les innovations démocratiques et la participation citoyenne depuis 2019.

Notes

-

[1]

L’ordre des auteurs a été établi par tirage au sort. Leur participation dans les processus de recherche et de rédaction est équivalente.

-

[2]

Le POLPOP, Elites’ Perceptions of Public Opinion, est un projet financé par le Fonds voor Wetten Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) coordonné par l’Université d’Anvers. Il s’agit d’un projet de recherche dont l’un des objectifs est d’étudier la perception des député·es par rapport au positionnement de la population sur différents enjeux de politiques publiques. Un autre objectif consiste à étudier les raisons qui expliquent que certain·es élu·es soient meilleur·es pour percevoir les préférences des citoyen·nes que les autres. L’enquête belge fait partie d’un consortium international comprenant une dizaine de pays. Le volet « francophone » de l’enquête en Belgique a été mené par des chercheur·es de l’Université libre de Bruxelles. Cette enquête de l’ULB consistait à recueillir dans un premier temps des données par le biais d’un questionnaire quantitatif en face à face, suivi d’un entretien semi-directif sur plusieurs thématiques, dont la perception des préférences des citoyens, l’Union européenne et la perception des député·es quant à la démocratie participative.

-

[3]

La pilarisation de la société belge se caractérise par le développement de mondes sociologiques, de piliers (socialistes, catholiques puis libéraux). Ces contre-sociétés « rassemblent une organisation partisane, un syndicat, une mutualité, des coopératives et une multitude d’organisations socio-culturelles, sportives ou économico-sociales » (Delwit 2009, 70).

-

[4]

Il s’agit, en Belgique, de l’équivalent de maire.

-

[5]

Ces entretiens ont été menés dans le cadre du projet POLPOP. Les entretiens relatifs à la question de la participation citoyenne et des dispositifs participatifs et délibératifs étaient précédés d’un questionnaire composé de questions fermées auxquelles les député·es devaient répondre directement sur papier ou sur des dispositifs informatiques. À la suite de ce questionnaire, un entretien semi-directif était mené avec le ou la député·e, permettant de développer son point de vue sur plusieurs thématiques, dont la perception des préférences des citoyen·nes, l’Union européenne et la vision de la démocratie participative. Dans le cadre de cette recherche, seules les parties en lien avec les questions relatives à la démocratie participatives ont été mobilisées.

-

[6]

Afin de préserver l’anonymat des député·es que nous avons interrogé·es, nous avons décidé de ne dévoiler comme caractéristiques individuelles que le genre, le parti politique ainsi que le Parlement de l’élu·e.

-

[7]

Trois député·es seulement ne sont favorables qu’à une version contraignante, tandis que tou·tes les autres député·es qui soutiennent les mini-publics contraignants soutiennent aussi les mini-publics consultatifs.

Bibliographie

- Bedock, Camille. 2017. Reforming Democracy: Institutional Engineering in Western Europe. Oxford : Oxford University Press.

- Biard, Benjamin, Jehan Bottin, Maximilien Cogels et Mathias Sabbe. 2020. « Ecologists and Democracy in Belgium: An Analysis of Party Manifestos. » Working Papers. Constitution-making and Deliberative Democracy (6) juin.

- Blatrix, Cécile. 2009. « La démocratie participative en représentation. » Sociétes contemporaines 74 (2) : 97-119.

- Blatrix, Cécile. 2012. « Des sciences de la participation : paysage participatif et marché des biens savants en France. » Quaderni. Communication, technologies, pouvoir (79) octobre : 59-80.

- Bowler, Shaun, Todd Donovan et Jeffrey A. Karp. 2002. « When Might Institutions Change? Elite Support for Direct Democracy in Three Nations. » Political Research Quarterly 55 (4) : 731-754.

- Bowler, Shaun, Todd Donovan et Jeffrey A. Karp. 2006. « Why Politicians Like Electoral Institutions: Self-interest, Values, or Ideology? » Journal of Politics 68 (2) : 434-446.

- Brennan, Jason. 2017. Against Democracy. Princeton, NJ : Princeton University Press.

- Budge, Ian. 1996. The New Challenge of Direct Democracy. Cambridge, RU : Polity Press.

- Burke, Edmund. 1997. Edmund Burke’s Speech to the Electors of Bristol at the Conclusion of the Poll, November 1774: For Presentation to Members of the House of Commons at the Conclusion of the Poll, May 1997. Dublin : Merrion Press for the Edmund Burke Society.

- Clarke, Nick, Will Jennings, Jonathan Moss et Gerry Stoker. 2018. The Good Politician: Folk Theories, Political Interaction, and the Rise of Anti-politics. Cambridge : Cambridge University Press.

- Close, Caroline. 2020. « Rapport au système représentatif et soutien à la démocratie directe et délibérative. Analyse comparée des attitudes des élus nationaux en Europe. » Participations 26-27 (1) : 193-222.

- Converse, Philip E. 1964. « The Nature of Belief Systems in Mass Publics. » Dans Ideology and Discontent. Sous la direction de David E. Apter, 206-261. New York : The Free Press of Glencoe.

- Delwit, Pascal. 2009. La vie politique en Belgique de 1830 à nos jours. Bruxelles : Éditions de l’Université de Bruxelles.

- Deschouwer, Kris. 2009. The Politics of Belgium: Governing a Divided Society. Basingstoke : Palgrave Macmillan.

- Fiorino, Daniel J. 1990. « Citizen Participation and Environmental Risk: A Survey of Institutional Mechanisms. » Science, Technology, & Human Values 15 (2) : 226-243.

- Fournier, Patrick, Henk Van Der Kolk, R. Kenneth Carty, André Blais et Jonathan Rose. 2011. When Citizens Decide: Lessons from Citizens’ Assemblies on Electoral Reform. Oxford : Oxford University Press.

- Gaudin, Thibault, Vincent Jacquet, Jean-Benoît Pilet, Min Reuchamps et Thibault Gaudin. 2018. « Consultation populaire et référendum en Belgique. » Courrier hebdomadaire du CRISP [Centre de recherche et d’information socio-politiques] 2390-2391 (25-26) : 5-62.

- Goodin, Robert E. 2008. Innovating Democracy: Democratic Theory and Practice after the Deliberative Turn. Oxford : Oxford University Press.

- Gourgues, Guillaume. 2013. Les politiques de démocratie participative. Grenoble : Presses universitaires de Grenoble.

- Grönlund, Kimmo, André Bächtinger et Maija Setälä (dir.). 2014. Deliberative Mini-publics: Involving Citizens in the Democratic Process. Colchester : ECPR [European Consortium for Political Research] Press.

- Heinelt, Hubert. 2013. « Councillors’ Notions of Democracy, and their Role Perception and Behaviour in the Changing Context of Local Democracy. » Local Government Studies 39 (5) : 640-660.

- Herzog, Olga. 2016. « Representatives’ Support for Direct Democracy: Intrinsic Policy-seeking or just a New Instrument of Power-seeking? » Dans ECPR [European Consortium for Political Research] General Conference, Prague.

- Jacquet, Vincent, Christoph Niessen et Min Reuchamps. 2020. « Sortition, its Advocates and its Critics: An Empirical Analysis of Citizens’ and MPs’ Support for Random Selection as a Democratic Reform Proposal. » International Political Science Review, septembre. https://doi.org/10.1177/0192512120949958. Consulté le 26 juillet 2021.

- Jacquet, Vincent et Min Reuchamps. 2017. « Les “méthodologues” de la démocratie délibérative. Entre activisme citoyen et recherche scientifique au sein du G1000 et du G100. » Participations (16) mai : 45-65.

- Jacquet, Vincent, Nathalie Schiffino, Min Reuchamps et Delphine Latinis. 2015. « Union sacrée ou union forcée ? Les parlementaires belges face à l’impératif délibératif. » Participations (13) : 171-203.

- Lafont, Cristina. 2015. « Deliberation, Participation, and Democratic Legitimacy: Should Deliberative Mini-publics Shape Public Policy? » Journal of Political Philosophy 23 (1) : 40-63.

- Lawrence, Eric D., Todd Donovan et Shaun Bowler. 2009. « Adopting Direct Democracy: Tests of Competing Explanations of Institutional Change. » American Politics Research 37 (6) : 1024-1047.

- Lovenduski, Joni et Pippa Norris. 1993. Gender and Party Politics. Thousand Oaks, CA : Sage.

- Manin, Bernard. 1997. The Principles of Representative Government. Cambridge : Cambridge University Press.

- Mucchielli, Alex et Pierre Paillé. 2012. L’analyse qualitative en sciences humaines et sociales. Paris : Armand Colin.

- Mudde, Cas. 2007. Populist Radical Right Parties in Europe. Cambridge : Cambridge University Press.

- Navarre, Maud. 2015. Devenir élue : genre et carrière politique. Rennes : Presses universitaires de Rennes.

- Newton, Kenneth et Brigitte Geissel (dir.). 2012. Evaluating Democratic Innovations: Curing the Democratic Malaise? Londres : Routledge.

- Niessen, Christoph. 2019. « When Citizen Deliberation Enters Real Politics: How Politicians and Stakeholders Envision the Place of a Deliberative Mini-public in Political Decision-making. » Policy Sciences, janvier. https://doi.org/10.1007/s11077-018-09346-8. Consulté le 26 juillet 2021.

- Niessen, Christoph et Min Reuchamps. 2020. « Institutionalising Citizen Deliberation in Parliament: The Permanent Citizens’ Dialogue in the German-speaking Community of Belgium. » Parliamentary Affairs. https://doi.org/10.1093/pa/gsaa056. Consulté le 26 juillet 2021.

- Niessen, Christoph, Nathalie Schiffino, Vincent Jacquet et Ludovic Descamps. 2019. « Critical Candidates: Elite Attitudes Towards the Functioning of Representative Democracy. » Dans Candidates, Parties and Voters in the Belgian Partitocracy. Sous la direction d’Audrey Vandeleene, Lieven De Winter et Pierre Baudewyns, 341-363. Cham : Springer International Publishing.

- Núñez, Lidia, Caroline Close et Camille Bedock. 2016. « Changing Democracy? Why Inertia Is Winning Over Innovation. » Representation 52 (4) : 341-357.

- Paoletti, Marion. 1997. La démocratie locale et le référendum : Analyse de la démocratie locale à travers la genèse institutionnelle du référendum. Paris : L’Harmattan.

- Paoletti, Marion et Sandrine Rui. 2015. « Introduction. La démocratie participative a-t-elle un sexe ? » Participations (12) novembre : 5-29.

- Pateman, Carole. 2012. « Participatory Democracy Revisited. » Perspectives on Politics 10 (1) : 7-19.

- Paulis, Emilien, Jean-Benoit Pilet, Sophie Panel, Davide Vittori et Caroline Close. 2020. « The POLITICIZE Dataset: An Inventory of Deliberative Mini-publics (DMPs) in Europe. » European Political Science, juillet. https://doi.org/10.1057/s41304-020-00284-9. Consulté le 26 juillet 2021.

- Petit, Guillaume. 2017. « Pouvoir et vouloir participer en démocratie : sociologie de l’engagement participatif : la production et la réception des offres institutionnelles de participation à l’échelle municipale. » Paris : Université Panthéon-Sorbonne – Paris I.

- Petit, Guillaume. 2020. « Les élu·es aiment-elles et ils la démocratie ? » Participations 26-27 (1) : 7-40.

- Reuchamps, Min, Didier Caluwaerts, Jérémy Dodeigne, Vincent Jacquet, Jonathan Moskovic et Sophie Devillers. 2017. « Le G1000 : une expérience citoyenne de démocratie délibérative. » Courrier hebdomadaire du CRISP [Centre de recherche et d’information socio-politiques] 2344-2345 (19-20) : 5-104.

- Reuchamps, Min et Jane Suiter (dir.). 2016 [1re éd.]. Constitutional Deliberative Democracy in Europe. Colchester, RU : ECPR [European Consortium for Political Research] Press.

- Scarrow, Susan E. 1999. « Parties and the Expansion of Direct Democracy. » Party Politics 5 (3) : 341-362.

- Schiffino, Nathalie, Vincent Jacquet, Maximilien Cogels et Min Reuchamps. 2019. « Les gouvernants face aux transformations de la démocratie. » Gouvernement et action publique 8 (2) : 57-80.

- Schumpeter, Joseph Alois. 1976 [1942]. Capitalism, Socialism and Democracy. Londres : Routledge.

- Sinardet, Dave. 2012. « Is There a Belgian Public Sphere? What the Case of a Federal Multilingual Country Can Contribute to the Debate on Transnational Public Spheres, and Vice Versa. » Dans Multinational Federalism: Problems and Prospects. Sous la direction de Michel Seymour et Alain-G. Gagnon, 172-202. The Comparative Territorial Politics Series. Basingstoke : Palgrave Macmillan.

- Sintomer, Yves et Loïc Blondiaux. 2002. « L’impératif délibératif. » Politix 15 (57) : 17-35.

- Sintomer, Yves et Julien Talpin. 2011. La démocratie participative au-delà de la proximité. Rennes : Presses universitaires de Rennes.

- Smith, Graham. 2009. Democratic Innovations: Designing Institutions for Citizen Participation. Cambridge : Cambridge University Press.

- Stirling, Andy. 2008. « “Opening Up” and “Closing Down”: Power, Participation, and Pluralism in the Social Appraisal of Technology. » Science, Technology, & Human Values 33 (2) : 262-294.

- Swenden, Wilfried, Marleen Brans et Lieven De Winter. 2006. « The Politics of Belgium: Institutions and Policy under Bipolar and Centrifugal Federalism. » West European Politics 29 (5) : 863-873.

- van Haute, Emilie, Anissa Amjahad, Arthur Borriello, Caroline Close et Giulia Sandri. 2013. « Party Members in a Pillarised Partitocracy. An Empirical Overview of Party Membership Figures and Profiles in Belgium. » Acta Politica 48 (1) : 68-91.

- Vandamme, Pierre-Étienne. 2018. « Le tirage au sort est-il compatible avec l’élection ? » Revue française de science politique 68 (5) : 873-894.

- Vandamme, Pierre-Étienne, Vincent Jacquet, Christoph Niessen, John Pitseys et Min Reuchamps. 2018. « Intercameral Relations in a Bicameral Elected and Sortition Legislature. » Politics & Society 46 (3) : 381-400.

- Vetter, Angelika, Hubert Heinelt et Lawrence E. Rose. 2018. « Mayor’s Notions of Local Democracy ». Dans Political Leaders and Changing Local Democracy: The European Mayor. Sous la direction de Hubert Heinelt, Annick Magnier, Marcello Cabria et Herwig Reynaert, 173-208. Basingstoke : Palgrave MacMillan.

- Vrydagh, Julien, Sophie Devillers, Vincent Jacquet, David Talukder et Jehan Bottin. 2022. « Thriving in an Unfriendly Territory. The Peculiar Rise of Minipublics in Consociational Belgium. » Dans Belgian Exceptionalism. Belgian Politics between Realism and Surrealism. Sous la direction de Didier Caluwaerts et Min Reuchamps, 59-75. Londres : Routledge.

- Vrydagh, Julien, Sophie Devillers, David Talukder, Vincent Jacquet et Jehan Bottin. 2020. « Les mini-publics en Belgique (2001-2018) : expériences de panels citoyens délibératifs. » Courrier hebdomadaire du CRISP [Centre de recherche et d’information socio-politiques] 32-33 (2477-2478) : 5-72.

- Warren, Mark E. et Hilary Pearse. 2008. Designing Deliberative Democracy: The British Columbia Citizens’ Assembly. Cambridge : Cambridge University Press.

Liste des tableaux

Tableau 1

Position des parlementaires concernant les mini-publics délibératifs consultatifs et contraignants

Les éléments du tableau en gras représentent les différences qui sont statistiquement significatives au seuil de 10 % selon le test du khi carré. Ces résultats doivent être interprétés avec précaution en raison des effectifs faibles par catégorie.

* Centre démocrate humaniste.

** Cette catégorie comprend un député indépendant et un député du PTB.

* Au moment des entretiens (printemps 2018). Il y a eu plusieurs changements de coalition par la suite.

** La différence entre le nombre de parlementaires dans la majorité et ceux dans l’opposition est liée au fait qu’une majorité de député·es francophones sont dans l’opposition au niveau fédéral (la majorité comprenait alors trois partis néerlandophones et un seul parti francophone).