Résumés

Résumé

Si l'allégorie est une métaphore filée, comme disent les classiques, il faut commencer par étudier cette dernière. Le système du Groupe µ, dont nous avons donné ailleurs une version revue et corrigée, esquive cette terminologie traditionnelle, mais si l'on veut appliquer un tel système à la rhétorique langagière, il est nécessaire d'en trouver les corrélations. Or, tandis que la métaphore de l'image, à la différence de la métaphore verbale, relève presque complètement de l'iconicité primaire, l'allégorie ne peut pas être fondée, dans les deux cas, que sur une iconicité secondaire. Nous utilisons le terme d'iconicité primaire pour désigner les cas où la ressemblance précède et détermine la fonction du signe, et nous l'opposons à l'iconicité secondaire, où la similitude ne devient perceptible que grâce à la fonction du signe. Néanmoins, nous allons voir que, dans l'image, l'allégorie a plus de chance de devenir « symbole », dans le sens où les romantiques opposaient ce dernier à l'allégorie. Pour le montrer, nous nous fondons sur notre interprétation, dans les termes de la sémiotique moderne, de l'opposition entre les deux modes de représentations caractérisées par Lessing.

Abstract

If allegory is an extended metaphor, as classical rhetoric would have it, we should have to start by studying it. The system of the µ group, which I have elsewhere examined and tried to amend, steers clear of this traditional terminology ; however, should such a system still be relevant to linguistic rhetoric, correlations must be found. While pictorial metaphors, contrary to verbal metaphors, are almost entirely a kind of primary iconicity, the allegory must, in both cases, be based on secondary iconicity. The expression primary iconicity is used to describe the case in which similarity precedes and determines the sign function, as opposed to secondary iconicity, used when similarity can only be perceived thanks to the sign function. Nevertheless, I will try to show that, in the case of pictures, allegory may more easily turn into " symbol ", in the sense in which this term was opposed to allegory by the Romantics. My argument is based on the distinction made by Lessing between two modes of representation reconceived in terms of modern semiotics.

Corps de l’article

Quand, à l'invitation de Tony Jappy, nous avons entrepris d'écrire un article sur l'allégorie, nous y avons d'abord vu un problème qui se situe plutôt à la périphérie de la rhétorique visuelle et, surtout, dans la conception qui est la nôtre. Pour les classiques, l'allégorie est d'abord quelque chose qui excède la métaphore ; pour les romantiques, elle est un signe en quelque sorte plus indirect que le symbole. Pourtant, en fin d'analyse, dont l'article qui suit est le témoignage, nous avons découvert non seulement que l'allégorie permet de poser des questions qui servent à renouveler « notre » système post-µ-tologique de rhétorique, mais que, chemin faisant, le versant rhétorique de nos préoccupations a pu être intégré à une autre problématique, celle de l'iconicité, à laquelle nous avons consacré des travaux importants. Pour rendre visible cette intégration - dont nous ne soupçonnions même pas la possibilité -, nous avons été amené à reprendre, parfois textuellement, quelques passages d'articles antérieurs (dont la provenance sera signalée aux lieux indiqués). La raison de cette démarche est double. Premièrement, si notre manière de concevoir la rhétorique est désormais assez connue, beaucoup de lecteurs l'ignorent encore. C'est pourquoi, il est impératif de commencer par présenter la théorie dont les considérations sur l'allégorie ont permis de refaire la structure. En second lieu, en adoptant notre propre perspective d'écrivain et avant d'introduire la modification dont l'allégorie a été la cause, nous avons voulu retenir nos meilleures formulations du problème avant la remise en question occasionnée par l'allégorie.

Dans les taxonomies traditionnelles, on oppose d'habitude l'allégorie à la métaphore : on en parle même comme d'une « métaphore filée ». Cependant, les romantiques allemands y voyaient plutôt le contraire du symbole, dans un sens qui n'a rien à voir avec celui attribué par Peirce à ce terme, mais dont la signification ne s'épuise pas non plus dans l'usage du terme fait par Saussure et par les symbolistes de la fin du xixe siècle : il s'agit, en effet, d'un signe dont le « fondement iconique », pour reprendre la terminologie peircienne, est maximalement distendu. Comme le structuralisme (phonologique d'abord) nous l'a enseigné, chaque opposition suppose une ressemblance fondamentale : elle constitue une différence sur le fond d'une ressemblance. On ne saurait donc comprendre l'allégorie qu'en la plaçant à l'intérieur du contexte conceptuel auquel elle appartient. Or, de l'Antiquité tardive - où l'allégorie trouve son origine - à l'époque romantique, ce contexte change. Il est appelé à se transformer encore aujourd'hui.

Toutefois, les figures traditionnelles de la rhétorique, conçues par rapport aux ressources offertes par le langage, n'ont elles-mêmes qu'un sens « métaphorique » quand elles sont utilisées dans le domaine des images. Pour concevoir une rhétorique visuelle, il faut aller au-delà de la topologie reçue. De ce point de vue, la contribution du Groupe µ reste exemplaire. Dans leurs premiers travaux, le Groupe µ (1970) a retenu les figures classiques de rhétorique, tout en les analysant dans les termes des traits sémantiques entrant dans des relations d'union et de chevauchement. Plus tard, cependant, devant la difficulté à déterminer si la « chafetière » pouvait être conçue comme une métaphore ou non, le Groupe µ (1976 ; 1992) a abandonné les figures au profit des quelques propriétés plus générales dont on fait souvent état pour les expliquer, à savoir l'absence ou la présence d'un élément, ainsi que les rapports de conjonction ou de disjonction subsistant entre plusieurs éléments. Nous avons nous-même, ici même (Sonesson, 1996b), à l'invitation du Groupe µ, soutenu que l'oxymore, transplanté au domaine des images, ne constitue pas une figure particulière, mais toute une dimension supplémentaire de la rhétorique[1].

On pourrait se demander, dans le même esprit, s'il ne faudrait pas voir, dans le mode allégorique, une opération particulière susceptible de surdéterminer les autres opérations de la rhétorique visuelle. Nous pensons pouvoir démontrer que le mode allégorique est équivalent à ce que nous avons appelé ailleurs la troisième dimension de la rhétorique, celle qui concerne les degrés de fictionnalité (Sonesson, 1996b), qui, en outre, relève de l'iconicité secondaire, telle que nous l'avons présentée dans notre métacritique de l'iconicité (Sonesson, 2001). On ne saurait faire comprendre l'importance que l'allégorie revêt désormais dans notre conception de la sémiotique, sans entrer d'une manière assez détaillée dans notre système de rhétorique, ainsi que dans nos travaux sur l'iconicité. Dans ce qui suit, nous allons donc revisiter quelques parties de ces travaux.

Pour pouvoir entamer cette discussion, cependant, il est nécessaire de présenter d'abord la partie de notre conception pour laquelle nous réclamons une originalité par rapport au Groupe µ : la fondation de la rhétorique, non pas dans une normativité quelconque, mais dans la normalité du monde de la vie, que d'aucuns ont appelé la physique écologique, dont l'origine se trouve dans la perception, mais qui se prolonge dans les structures de la socialité. De ce point de vue, le degré zéro, à partir duquel se définit la rhétorique, n'est nullement arbitraire, contrairement à ce que l'on a l'habitude de soutenir.

De la normalité à la normativité dans le monde de la vie

Quelle qu'elle soit, la signification est tout d'abord une propriété de la perception. Dès que nous tentons d'aller au-delà du modèle linguistique, nous sommes obligés de passer par la perception, dont la signification précède celui du signe. La phénoménologie husserlienne et l'École pragoise de sémiotique l'ont reconnu naguère, mais cette découverte se répand déjà depuis un certain temps dans la psychologie ainsi que dans les sciences cognitives.

Que le signe, avant d'être autre chose, soit un objet de perception, l'École de Prague l'a parfaitement reconnu dès les années 1940. Selon Mukarovsky (1974), l'oeuvre d'art est un artefact, qui n'acquiert une vie réelle que du moment où il est perçu par quelqu'un, qui par là même le transforme en une « concrétisation », remplissant ses « lieux vides et indéterminés » à partir de ses propres expériences. Or, pour Mukarovsky, ces expériences sont de nature sociale : elles ont été formées dans la société dans laquelle le sujet percevant mène sa vie. Donc chaque acte de perception est surdéterminé par des normes, des canons et des répertoires des oeuvres exemplaires[2].

Ce modèle repose sur quelques principes plus généraux tirés de la phénoménologie de Husserl, notamment ceux qui concernent les régularités caractérisant « le monde de la vie » (le Lebenswelt), c'est-à-dire cette première couche de réalité qui, pour le sujet de la perception, « va de soi » et qui est donnée directement dans la perception. Selon un de ces principes, un objet quelconque apparaît toujours, dans la perception, dans une perspective donnée, par l'intermédiaire de quelques-unes de ses parties, et cet objet est conçu d'une manière particulière, tout en étant toujours perçu en tant que tel. Cela explique la présence des vides et des lieux indéterminés dans l'oeuvre d'art, ainsi que dans n'importe quel autre signe - et dans n'importe quel autre phénomène perceptif doué de signification.

En effet, l'importance du monde de la vie, du Lebenswelt, pour une description perceptive de l'image et des autres objets sémiotiques, va bien au-delà des éléments repris par l'École de Prague. L'idée d'un monde de la vie, entendu comme une couche de significations considérées comme évidentes, dont on ne veut pas ou ne peut pas mettre en doute la vérité, a été développée par d'autres phénoménologues, notamment par Alfred Schütz (1932 ; 1967), dans le cas de la socialité, et par Aron Gurwitsch (1957 ; 1974), dans le cas de la perception. On retrouve aussi cette conception chez Peirce, qui définit l'abduction comme une conclusion fondée sur une régularité, qui n'a pas été démontrée mais qui est néanmoins généralement acceptée ; ainsi que dans la notion de « masse perceptive » caractérisée par le formaliste Yakubinskij et reprise par Vygotsky et Bakhtine (voir Wertsch, 1985 : 84 sqq.).

La science du Lebenswelt a été redécouverte, plus récemment, par Greimas (1970 : 49 sqq.) d'abord, qui la décrit comme une « sémiotique du monde naturel », dans le sens où l'on parle d'une sémiotique des langues naturelles, à savoir la linguistique. Dans les deux cas, la naturalité vient du sentiment du sujet qui en fait usage. On retrouve l'idée dans une autre terminologie, à savoir la notion de « physique naïve » chère aux sciences cognitives (Smith, 1995 ; Smith et Casati, 1994). Les principes mêmes du Lebenswelt ont été repris - souvent littéralement - et amplifiés par le psychologue James Gibson (1978 ; 1980) qui en parle comme d'une « physique écologique », à la base de la psychologie écologique qu'il a inaugurée, et dont la tâche est de décrire les conditions de possibilité de la perception d'un sujet réel dans l'environnement de tous les jours.

À l'instar de Husserl, Gibson revendique les particularités de la perception dans le monde réel, opposées aux perceptions produites artificiellement dans les laboratoires. Selon sa formule instructive, ce sont les principes de la « physique écologique », non pas ceux de la physique tout court, qui sont détournés par la magie - et, pourrions-nous ajouter, par la rhétorique visuelle. Ainsi que tout ce qui « va de soi », ces lois ne deviennent manifestes qu'une fois qu'elles sont transgressées, comme c'est aussi le cas dans la rhétorique, dans la proxémique et dans la sémiotique de la culture. Certaines des « lois » de la « physique écologique » sont identiques aux régularités du Lebenswelt. Comme le fait judicieusement remarquer Manar Hammad (1989 : 31 sq.), beaucoup de régularités finissent par être érigées en règle. En effet, comme l'avaient reconnu les formalistes russes avant l'École de Prague, la norme une fois établie ne l'est pas pour longtemps, servant, entre-temps, comme fond sur lequel se détachent les transgressions. C'est, en tout cas, en appliquant ces principes à l'histoire de l'art que nous avons pu décrire le modernisme dans les arts plastiques comme une formidable machine rhétorique.

Comme nous l'avons démontré ailleurs (Sonesson, 1989 : I.2.2), la surdétermination sociale n'est pas valable seulement au niveau du signe, mais aussi au niveau des significations qui précèdent la constitution du signe : le dé n'est pas perçu d'une manière moins immédiate que le cube. Contrairement à Greimas, qui voudrait voir dans « le monde naturel » un système sémiotique comme un autre, il faut sans doute admettre, avec Gibson ou Husserl, qu'il s'agit là d'une couche fondamentale de signification sur laquelle reposent tous les systèmes de signification possibles. Mais cela n'empêche pas cette couche élémentaire d'être déjà socialement encadrée : de constituer, dans les termes de Gurwitsch, une variété socioculturelle particulière du monde de la vie.

Dans cette perspective, le signe apparaît comme une modification particulière de l'intentionnalité perceptive. Remontant en deçà de ce qui est simplement donné pour acquis par Peirce, aussi bien que par Saussure et Hjelmslev, Husserl (1939:174 sq.) définit le signe comme une unité complexe qui consiste dans une entité qui est perçue directement alors qu'elle est non thématique, soit l'expression ; et une autre entité qui est thématique, tout en étant donnée d'une manière indirecte, soit le contenu (Schütz, 1967 : 294 sqq.). L'idée, selon laquelle un signe d'un genre particulier, l'image, est un cas de perception indirecte, a d'ailleurs été reprise plus récemment dans la psychologie de perception par Gibson (1980 ; 1982). C'est à ce niveau qu'il faut poser la question des absences et des présences : est absent ce qui est perçu d'une manière indirecte (au deuxième degré ou plus) tout en restant thématique, alors qu'est présent ce qui est moins thématique, mais perçu de façon plus directe.

La norme relève-t-elle donc de la normativité ou de la normalité ? Dans un premier temps, plus près de la perception, c'est de toute évidence la normalité qui prédomine. Nous sommes dans le monde de la vie, dans le sens d'un Umwelt commun à tous les êtres humains. Dans un second moment, pourtant, la rupture se définit non pas tant par rapport aux attentes proprement dites qu'en relation à ce qui est désiré ou prescrit. Nous sommes alors au sein d'un Lebenswelt socioculturel particulier. En réalité, on passe de la normalité à la normativité par plusieurs états intermédiaires, comme l'avait déjà reconnu l'École de Prague. Dans les deux cas, cependant, le degré zéro n'est jamais arbitraire : il est défini par les structures élémentaires de la perception communes aux êtres humains, ou, sinon, par les configurations de la socialité, partagées par tous ceux qui vivent dans une culture donnée (Sonesson, 2000).

Les quatre dimensions de la rhétorique dérivées de l'écologie de la perception

Dans le monde de la vie, cependant, la particule élémentaire n'est plus le signe, ni ses figurae. C'est, dans les termes de Gibson, l'« objet détaché indépendant ». Et c'est à partir de cette particule, bien en deçà des signes, qu'il faut concevoir ce qui tient lieu des disjonctions et des conjonctions ainsi que des présences et des absences. Or, ces opérations ne sont pas suffisantes pour rendre compte de toutes les manières dont la rhétorique visuelle - telle la magie - peut produire des déviations[3].

Pour concevoir une rhétorique du visuel, il faut donc partir du monde de la vie, cette première couche de réalité qui, pour le sujet de la perception, « va de soi ». Dans ce monde, il y a des objets (ou, comme le dit Gibson, « des substances ») qui sont plus ou moins indépendants, mais qui entretiennent des rapports d'intégration plus ou moins forts, allant de la simple coexistence à la relation entre le tout et ses parties - en d'autres mots, de la contiguïté à la factoralité. Une première rhétorique consiste en un bouleversement de ces rapports, qui est semblable à la magie, telle que la conçoit Gibson. Nous nous attendons donc à retrouver dans les images les « objets indépendants » du monde de la vie, ni fondus dans des entités plus larges, ni divisés dans des objets plus petits. Si le degré d'enchevêtrement des choses est modifié, il y a rupture de normes et donc rhétorique. Selon nos analyses antérieures, cette rhétorique est beaucoup plus complexe que ne l'admet le Groupe µ, puisque l'absence d'un élément n'exclut pas - mais au contraire, dans le cas le plus commun, implique - la présence d'un autre élément, et vice-versa. Aussi existe-t-il toutes sortes de cas intermédiaires entre la disjonction et la conjonction des éléments ; mais, même quand la rhétorique a été modifiée dans ce sens, elle n'est pas susceptible de rendre compte de toutes les manières de décevoir l'attente dont une écologie sémiotique est capable.

Telle que nous l'avons présentée ailleurs, la rhétorique visuelle est nécessairement pluridimensionnelle (Sonesson, 1996b ; 1997) : on produit du sens en allant contre les attentes, non seulement en ce qui concerne la continuité et l'organisation hiérarchique du monde perceptif, mais également quant au taux de ressemblance entre les configurations et l'échelle de fictionnalité des représentations, ainsi que du point de vue de la classification des signes picturaux eux-mêmes.

Dans le premier cas, les parties qui composent le monde perçu sont distribuées de façon peu habituelle. On est confronté, dans les circonstances les plus communes, à la fois à l'absence d'élément, dont la présence est anticipée, et à la présence de quelque chose, dont on n'avait pas prévu la perception en ce moment et en ce lieu. En effet, une absence seule ou une présence seule sont rarement suffisantes pour produire du sens à partir des structures écologiques de la perception ou de la socialité. Encore faut-il relativiser nos descriptions, non pas par rapport aux disjonctions et aux conjonctions, qui présentent trop de cas intermédiaires, mais en relation avec les degrés d'intégration, dont les plus simples sont la factoralité (les parties de l'« objet indépendant ») et la contiguïté. Dans le cas de la contiguïté, on trouve difficilement des exemples d'absence d'une contiguïté attendue, autrement dit d'une suppression, qui ne suppose pas aussi la présence de quelque chose d'inattendu (mais le cas inverse est très commun, notamment dans la publicité). En effet, la présence d'une contiguïté inattendue, ou, en d'autres termes, d'une adjonction, est réalisée par des exemples aussi banals qu'une couronne placée à côté d'une bouteille de gin d'une certaine marque, ou la classique fille nue dans une voiture. Cela n'a rien de mystérieux : les objets indépendants sont précisément ceux dont l'apparition ne peut pas être prévue à partir d'autres éléments du contexte ; et, pourtant, certains contextes les reçoivent moins aisément. En revanche, dans le cas de la factoralité, la suppression est aussi facile à concevoir : en connaissant l'objet indépendant, on sait aussi quelles sont les parties qui peuvent lui faire défaut. Dans les deux cas, toutefois, on trouve plus souvent la présence d'une contiguïté inattendue combinée avec l'absence d'une contiguïté attendue - en d'autres mots, une substitution.

À l'intérieur de la deuxième dimension de la rhétorique visuelle, un effet de sens est produit quand les unités expérimentées ne sont pas, comme à l'accoutumée, clairement démarquées entre elles ; ou, au contraire, quand leur séparation va tout au bout de la contradiction, formant des oxymores visuels. Quant à la troisième dimension, elle suppose que les étagements de la signification à l'intérieur de signes vont bien au-delà de ce que l'on attend : on n'identifie une couche indirecte de signification que pour en trouver une autre à l'intérieur. Finalement, en créant une confusion ou une inversion des catégories des images elles-mêmes, considérées comme des espèces particulières de signes, on produit encore de la rhétorique. On pourrait dire, en simplifiant, que la rhétorique relève de l'indexicalité, de l'iconicité, de la symbolicité, mais également de la systématicité, c'est-à-dire des relations intérieures au système de signes.

Dans un modèle adéquat de la rhétorique visuelle, au moins ces quatre dimensions sont nécessaires. Ce système d'explication est né d'une discussion que nous menons depuis un certain nombre d'années avec le Groupe µ (Sonesson, 1996a). Dialectiquement, ces quatre dimensions sont donc le produit de cet entretien. En plus, ce modèle part essentiellement des présuppositions que nous partagions avec le Groupe µ : l'importance fondamentale de fonder la rhétorique sur la perception et sur le système cognitif des êtres humains[4]. À l'instar du Groupe µ, dans leurs travaux plus récents sur la sémiotique visuelle, nous avons abandonné les figures traditionnelles de la rhétorique verbale, mais nous retiendrons le principe selon lequel la production de sens passe par la transgression de normes (entendue aussi dans le sens de la normalité). Comme nous avons déjà étudié ailleurs les caractéristiques de la première et de la deuxième dimensions (Sonesson, 1996b), nous allons maintenant aborder la troisième dimension, ce qui nous ramène à la figure traditionnelle de l'allégorie.

Le mode allégorique en tant que plus ou moins de réalité que prévue[5]

Contrairement aux deux premières dimensions de la rhétorique, qui concernent nos attentes fondées sur le monde de la vie, la troisième dimension dépend de notre reconnaissance du caractère sémiotique de l'image : en tant que signe, l'image est « irréelle » ou « fictive » (voir fig. 1). Dans un espace déjà défini comme pictural, nos attentes peuvent être contredites de deux manières : ou bien en présentant dans cet espace quelque chose qui est plus réel que l'image, ou en y introduisant quelque chose qui semble être moins réel que l'image elle-même. Dans le collage cubiste classique, une certaine partie de l'image contredit la fictionnalité anticipée de l'espace de l'image. Dans ce cas, des objets réels - un billet, une page de journal ou le siège d'une chaise - apparaissent en tant qu'éléments de la composition. Un exemple extrême serait celui d'un objet réel simplement placé, sans autre ajout, à l'intérieur d'un cadre ou d'autre chose, suggérant la délimitation d'un espace fictif.

Figure 1

La troisième dimension de la rhétorique (niveau d'irréalité) : plus ou moins de réalité que prévue (avec le cas particulier de la représentation des images).

Dans l'autre direction prévue par le modèle, il est possible d'ajouter des niveaux supplémentaires d'irréalité à l'espace de l'image, en créant un degré croissant de tension entre les genres fictifs. Il s'agit, par exemple, des images qui, en tant que telles, montrent simplement des objets qui peuvent exister dans notre monde socioculturel, mais qui, dans certaines circonstances, suggèrent la présence d'autres objets, qui ne sont pas des images.

Donnons l'exemple d'une partie d'image qui représente un objet indépendant et qui, dans le contexte d'un ou de plusieurs autres objets, suggère la présence d'un autre objet, sans le représenter : ainsi, dans une image de l'exposition Bad Girls, un scrotum placé au-dessus de la tête d'une poupée d'Aladin, tirée du film de Disney, peut être réinterprété comme un turban.

De bons exemples d'une autre variété de figure rhétorique sont donnés dans la publicité d'« Absolut Vodka » : la bouteille apparaît chaque fois sous le couvert d'un aspect caractéristique d'une ville européenne. Dans certains cas, des objets réels ont été déformés afin de ressembler à un autre objet, à savoir la bouteille d'« Absolut ». Ainsi, dans la publicité d'« Absolut Rome », une mobylette est vue dans une perspective étrange et légèrement modifiée afin de ressembler à la bouteille ; dans celle d'« Absolut Paris », la configuration reproduite est clairement celle d'une entrée de métro, qui, trop étroite pour être vraie, fait au contraire penser à la bouteille caractéristique d'« Absolut Vodka ». Un autre cas de fictionnalité secondaire est représenté par un objet fictif qui ne correspond à aucun objet isolé dans l'image, mais qui résulte des découpes d'autres objets - comme la volée d'oiseaux dans la publicité d'« Absolut Venise », ou la constellation de linges et le réverbère dans « Absolut Naples ». En effet, ces images ne sont pas des images de la bouteille d'« Absolut », mais la bouteille est fictionnellement présente dans les images[6].

Un cas particulier de l'image impliquant un double niveau d'irréalité est l'image reproduisant une autre image, dans laquelle les deux niveaux fictifs sont des signes picturaux. Dans ce qui pourrait s'appeler la représentation générique de l'image, l'image ne représente aucune image particulière reconnaissable ; il s'agit simplement d'une forme qui indique la catégorie dénommée image. Les représentations spécifiques de l'image, souvent décrites comme « des paraphrases visuelles », sont de plusieurs genres. L'espace nous manque ici pour entrer dans une discussion détaillée de ces types de représentations (Sonesson, 1994). Nous allons cependant démontrer que, de façon générale, ces différents niveaux de fictionnalité n'existent que parce que le sujet percevant y apporte des connaissances extérieures à l'image : dans les cas des représentations spécifiques, il est nécessaire d'avoir une connaissance indépendante des images reproduites ; dans le cas des représentations génériques, il faut reconnaître la forme générale de l'image (dont la version la plus simple est le cadre).

D'une manière parallèle, si l'on reconnaît le siège d'une chaise comme objet physique réel à l'intérieur de l'espace pictural, c'est parce que l'on sait reconnaître cette catégorie d'objets dans le monde de la vie. Si l'on voit un turban dans l'image d'un scrotum placé au-dessus de la tête d'une poupée d'Aladin, c'est parce que la forme l'autorise, au-delà de ce qu'elle représente dans l'image, et que le contexte le suggère. C'est aussi parce que l'on sait reconnaître un turban dont la confirmation est loin d'être prototypique. Plus spécifiquement, peut-être, c'est parce que l'on a pris connaissance de la forme particulière de la bouteille d'« Absolut Vodka », que l'on peut, dans la publicité « Absolut Naples », reconnaître cette bouteille au-delà de la perception directe du linge, d'une part, et du réverbère, d'autre part. Dans tous ces cas, il est sans doute nécessaire de savoir percevoir les images en tant qu'images, mais cela n'est pas suffisant. Il faut quelque chose de plus.

Curieusement, en analysant autrefois cette dimension, nous n'avons pas tenu compte du cas dont on fait ailleurs le plus souvent état : la surdétermination par le langage. Tout en faisant observer que les exemples des figures in absentia disjointes donnés par le Groupe µ, dans le domaine pictural (les titres des oeuvres de Magritte) ou plastique (le cas fictif d'une toile montrant un carré intitulé « cercle »), ne peuvent pas être décrits simplement en termes d'absences et de disjonctions, puisqu'ils font intervenir plusieurs systèmes sémiotiques, nous n'avons jamais considéré ces cas dans notre propre système explicatif. Or, il est évident que le verbal, appliqué à l'image, intervient ici d'une manière identique au savoir socioculturel plus ou moins spécifique, qui nous permet de reconnaître le turban ou la bouteille d'« Absolut Vodka », et, le cas échéant, au savoir contextuel qui permet de projeter la figure du turban sur le scrotum en partant de la poupée d'Aladin.

Nous voici donc sur le terrain traditionnel de l'allégorie. Les allégories bien connues des vertus et des vices, des pays et des parties du monde, des sciences, des arts et des lettres, des états d'esprit, de l'amour et la mort, de la fortune, du temps et de la renommée, etc., recensées par l'iconologie traditionnelle (qui n'est qu'une iconographie dans le sens de Panofsky), sont bien de ce genre (Masson, 1974 ; Beigbeder, 1968 ; Benoist, 1970 ; 1975). Soit, par exemple, la figure de la mémoire :

[...] une jeune femme dont la tête est parée de joyaux, pour signifier que la mémoire est l'ornement de l'esprit. À ses pieds, un chien, animal réputé pour la fidélité de sa mémoire. À côté, une statue à deux têtes, symbolisant l'aptitude à reconnaître le passé comme le présent.

Masson, 1974 : 107

En prenant l'image (et à la fois l'expression et le contenu du signe-image) comme l'expression du signe allégorique, on constate que les ressemblances qui peuvent se trouver entre les deux plans du signe sont de nature extrêmement abstraite. En effet, il est question de structures presque vides, remplies par la connaissance du monde (un cas de l'analogia entis ; voir Secretan, 1984) ou par la langue (une espèce d'analogia fidei - terme généralisé, au-delà de la Bible, aux autres textes). Dans la dernière catégorie, il ne faut pas seulement ranger les « ancrages » de Barthes et les figures in absentia disjointes du Groupe µ, mais aussi les « programmes » très détaillés rendant compte du Printemps de Botticelli et les explications proposées par Duchamp concernant La mariée mise à nu par ses célibataires, même. La bouteille d'« Absolut Vodka » ainsi que le turban relèvent de la première catégorie, même s'il s'agit de connaissances à des niveaux de généralité très différente.

Dans un livre sur l'histoire de l'allégorie (verbale) de l'Antiquité au Moyen Âge, Jon Whitman (1987 : 2 sqq.) propose d'y voir une opération qui consiste à poser une correspondance pour ensuite procéder à en développer toutes sortes de divergences. Selon Whitman, l'allégorie, dans ce sens, est toujours menacée, à la fois par trop de correspondances, au cas où il n'y aurait pas de figure, et par trop de divergences, au cas où la figure cesserait de fonctionner. En postulant, par exemple, que la déesse Athéna est une allégorie de la sagesse, on introduit trop de divergence en la faisant agir (comme le fait Homère) par la colère, mais si l'on identifie simplement la déesse et la sagesse, il n'y a plus de figurativité[7].

Ceux qui ont étudié le problème de l'iconicité reconnaissent ici une caractéristique de tout signe iconique : sans différenciation entre expression et contenu, il n'y a pas de signe, et sans ressemblance entre les deux plans, il n'y a pas d'iconicité. Or, nous pensons qu'il faut reconnaître dans le mode allégorique un cas très particulier de l'iconicité : où la distance entre les deux éléments portant la ressemblance est maximalement dilatée, puisqu'elle est médiatisée par des moyens autres que l'image.

Le mode allégorique en tant qu'iconicité secondaire

Pour comprendre l'iconicité secondaire, il faut commencer par considérer l'iconicité primaire - et l'iconicité tout court. Les batailles à propos de l'iconicité ont eu lieu sur le terrain de l'image - mais les conclusions se traduisent, du moins en partie, à tous les objets possédant la particularité d'être iconiques. Dans ce qui suit, nous voudrions à la fois renouer nos travaux antérieurs sur l'iconicité et poursuivre la réflexion sur l'iconicité secondaire. Dans ce but, nous commençons par reprendre quelques passages publiés ailleurs (Sonesson, 2001). Nous allons d'abord faire deux précisions. Premièrement, l'iconicité, telle qu'elle s'applique aux signes, est une relation ; dans un signe particulier, elle peut donc coexister avec des relations d'indexicalité et de symbolicité (convention) entre la même expression et le même contenu.

Deuxièmement, l'iconicité n'est pas nécessairement visuelle, et elle ne donnerait pas obligatoirement lieu à des expériences d'illusion perceptive. En effet, selon la définition de Peirce, il y a iconicité dès que le signe se fonde sur des propriétés que les deux objets, entrant dans la relation, possèdent en tant que tels, indépendamment l'un de l'autre. Or, ces propriétés peuvent très bien être non visuelles et, ce qui est pertinent dans le contexte actuel, elles peuvent être abstraites, telle la propriété d'équilibre qui est commune à la balance et à notre idée de la justice (l'on retrouve l'exemple que Saussure donne du « symbole »).

Selon l'argument iconoclaste de Lindekens et d'Eco, parmi les sémioticiens, et de Bierman et de Goodman, parmi les philosophes, il n'y a pas de signes iconiques, ou, plus paradoxalement, les signes iconiques sont en réalité aussi conventionnels que les signes verbaux. Depuis les années 1960, cette conception a régné dans la philosophie et dans la perception sémiotique. Plus récemment, nous avons nous-même sévèrement contesté cette critique de l'iconicité (Sonesson, 2000 ; 2001). Mais la vraie question est ailleurs : il s'agit de comprendre comment les signes iconiques sont possibles.

On sait que, pour Peirce, l'icône est une priméité, l'index une secondéité, et le symbole une tiercéité ; mais, en même temps, tout signe, en tant que tel, est une tiercéité. La seule manière de résoudre cette contradiction consiste à voir, dans l'iconicité ainsi que dans l'indexicalité, les conditions de possibilité des signes qui y correspondent.

Dans une de ses nombreuses définitions du signe, Peirce dit qu'une expression (representamen) ne représente jamais le contenu (object) que d'un certain point de vue, qu'il appelle le fondement (ground). Ailleurs, il identifie ce fondement à l'abstraction ou à la propriété que l'on retrouve dans deux choses noires. On peut donc concevoir ce fondement comme ce qui sert à isoler les propriétés de l'expression qui sont pertinentes par rapport au contenu et vice-versa - en quoi le fondement est équivalent à la « forme » de Hjelmslev et, même plus largement, à la « relevance » de la phénoménologie (Gurwitsch, Schütz) ou de la pragmatique (Sperber et Wilson). Dans le cas de la girouette, mentionnée par Peirce, l'expression n'a pas besoin de ressembler à un coq, puisque cela ne fait pas partie de son fondement, qui est ici iconique ; quant au contenu, à savoir le vent, sa force, entre autres choses, manque de pertinence pour le fonctionnement du signe et ne fait donc pas partie de son fondement, qui dans ce cas est indexical : c'est la contiguïté à la direction, non pas à la force, qui est pertinente.

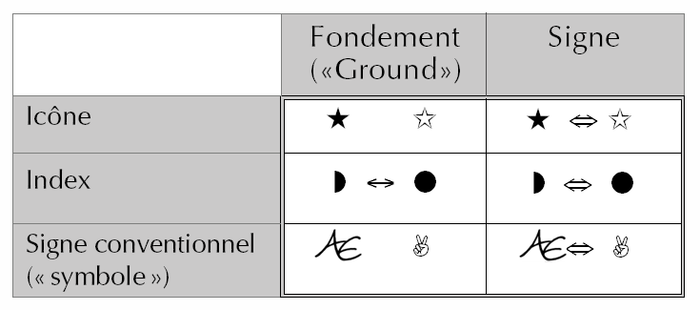

Contrairement à ce qui a été dit (Bruss, 1978 : 87), l'iconicité n'est même pas un signe potentiel. En effet, si l'on prend au sérieux la notion de priméité, il faut dire que chacun des objets pris séparément constitue une iconicité, mais seulement un fondement iconique potentiel, alors que deux objets pris ensemble peuvent former un fondement iconique réel, mais un seul signe iconique potentiel ; ce n'est qu'avec le troisième élément, la fonction de signe, qu'il en résulte une icône. Contrairement à l'iconicité, l'indexicalité, qui est une secondéité, est à ce stade déjà réelle ; mais elle n'est qu'un signe potentiel. Quant à la tiercéité du signe conventionnel (le « symbole » au sens plutôt idiosyncrasique de Peirce), elle n'est qu'une absence de fondement : aucune relation n'existe entre les unités indépendamment de la fonction sémiotique :

Figure 2

Figure 2. Les signes et leurs fondements, selon Peirce.

Peirce reconnaît trois types d'icônes : les images, qui se basent sur une ressemblance entre les qualités simples des deux unités mises en relation ; les diagrammes, qui se fondent sur une ressemblance entre les relations intérieures des unités concernées ; et les métaphores, « qui représentent le caractère représentatif d'un representamen en représentant un parallélisme dans quelque chose d'autre » (Peirce, 1931-58 : II:277). Nous allons voir que les choses ne sont pas si simples.

On sait qu'un enfant âgé de 19 mois, qui n'a jamais vu d'images, est directement capable de les interpréter (Hochberg, 1980). Pour comprendre des images, on n'a pas besoin d'en avoir eu précédemment l'expérience ; mais il faut sans doute avoir eu l'expérience du monde. Contrairement à ce que suggèrent des anecdotes tirées de l'anthropologie du xixe siècle, on a pu prouver (Kennedy, 1974) que même les « primitifs » comprennent les images sans difficulté.

Les vrais arguments contre les signes iconiques sont d'un autre ordre. Selon l'argument de régression, la relation de similarité ne peut pas constituer le fondement d'un type de signe, parce que tous les objets existants sont similaires aux autres d'une manière ou d'une autre, et si nous tenons compte de propriétés très générales, telles qu'« objet physique », « être vivant », etc., il faudrait conclure que chaque objet physique est signe de tous les autres objets physiques, que tout être humain est signe de tous les autres êtres humains, etc. Or, le cas n'est pas si chimérique comme le semblent penser Bierman et Goodman : des signes iconiques de ce genre ont effectivement été conçus à certaines époques de l'histoire de l'humanité, du néoplatonisme au symbolisme, en passant par Peirce, qui fait de Rumford un signe de Franklin en se référant au fait que les deux sont américains.

Cependant, le néoplatonisme suppose un monde de la vie fondamentalement différent du nôtre, et le symbolisme n'est peut-être, comme l'on dit, qu'une vue de l'esprit. Sans être aussi général que les propriétés dont parle Bierman, le fait d'être américain n'est normalement pas suffisant pour fonder un signe ; et même si l'on s'imagine un cas moins controuvé, un acteur blond choisi pour tenir le rôle d'un personnage blond, le trait iconique n'acquiert sa fonction que dans un contexte largement conventionnel. Au théâtre précisément, notamment au « théâtre pauvre », même un trait aussi abstrait que la prédominance de la dimension verticale peut servir à signifier iconiquement un être humain.

Selon l'argument de symétrie, la similarité, qui est une relation symétrique et réflexive, ne peut pas fonder la fonction sémiotique, qui est une relation asymétrique et non réflexive. Or, cet argument dépend de l'identification de la similarité à la relation d'équivalence de la logique formelle. La similarité, telle qu'elle se trouve dans le monde de la vie, n'est pas nécessairement symétrique et réflexive. Tversky (1977) et Rosch (1973 ; 1978) ont démontré que la ressemblance est ressentie comme étant asymétrique, dans la mesure où elle est régie par la proéminence : la Corée ressemble plus à la Chine que l'inverse. Le signe est simplement un cas particulier de ces relations de proéminence, le contenu étant, comme le reconnaît d'ailleurs la théorie phénoménologique du signe, plus thématique que l'expression. D'autre part, la similarité, telle qu'elle est vécue, n'est pas réflexive non plus : il est vrai, comme le soutient Goodman, qu'un tableau « ressemble » plus à un autre tableau qu'à ce qu'il représente : mais alors il faudrait parler d'une identité quant à la catégorie générale, non pas d'une ressemblance. En effet, la ressemblance doit être conçue comme une identité perçue sur le fond d'une dissimilitude fondamentale.

Il n'y a que la palette du droguiste qui repose sur des « qualités simples ». En revanche, les images, en langue ordinaire, sont des diagrammes ou des métaphores dans le sens de Peirce, parce que les propriétés communes à l'expression et au contenu sont des relations entre des relations, ou, pour reprendre la formule de Gibson (1982), « des variables d'un ordre supérieur ». C'est d'ailleurs la conclusion qu'Eco aurait dû tirer du fameux exemple de la reine d'Angleterre dont le portrait n'a pas de creux correspondant aux narines, ni de pores comme l'on en trouve dans la peau. Néanmoins, on pourrait dire que l'image tend à produire l'illusion d'une ressemblance entre des qualités simples, alors que la cause de la similarité se trouve dans des propriétés beaucoup plus abstraites.

Peirce ne dit jamais si, dans un signe iconique, c'est l'iconicité à elle seule qui doit être considérée comme une condition suffisante pour postuler une fonction sémiotique entre un objet considéré comme étant l'expression et un autre objet posé en tant que contenu, ou si, au contraire, la fonction sémiotique, définie indépendamment, doit être ajoutée à l'iconicité, pour qu'il en résulte un signe iconique. Or, les deux versions existent dans la réalité (Sonesson, 1998). Dans le cas de l'image, il ne fait pas de doute que l'iconicité précède et justifie la fonction sémiotique, comme le démontrent les observations précédentes sur les enfants et sur les « primitifs ». Quand la relation de ressemblance précède et justifie la fonction du signe dans la perception, nous parlerons d'une iconicité primaire ; en revanche, nous allons reconnaître une iconicité secondaire chaque fois que la fonction de signe doit être reconnue avant que l'on puisse apercevoir une ressemblance entre l'expression et le contenu[8].

L'image repose donc sur une fonction iconique primaire. Cependant, il existe un genre de dessin qui n'est pas vraiment une image, mais qui peut être interprété seulement si une clé a été proposée. C'est le cas des « droodles » décris par Arnheim (1969 : 92 sq.) : par exemple, la figure qui montre une olive tombant dans un verre de Martini ou une vue approchée d'une fille en bikini. C'est également le cas de la fameuse « clé des Carracci » (fig. 3a-b)[9].

Fig 3

Iconicités primaires et secondaires.

Fig. 3a. Olive tombant dans un verre de Martini ou vue approchée d'une fille en bikini (exemple d'Arnheim) ;

fig. 3b. Clé des Carracci ;

fig. 3c. Visage ou pot vu d'en haut.

Un cas particulièrement significatif est celui de la figure 3c, qui peut représenter l'image d'un visage, ou un « droodle » d'un pot vu d'en haut, muni d'anses, qui contient quelques rameaux dispersés. On notera que la deuxième interprétation n'arrivera jamais à supprimer la première.

C'est que l'iconicité de l'image est d'une nature particulière. Il n'y a rien dans l'image qui ressemble ni à la première articulation de la linguistique, ni à la seconde. Les unités qui peuvent être retenues dans l'image ont bien la propriété de ne rien signifier par elles-mêmes, mais une fois qu'elles sont intégrées dans la forme totale de l'image, ou dans un sous-ensemble de cette dernière, elles sont toutes porteuses d'une parcelle du sens global. Ni les traits qui forment l'image d'une tête, ni les phonèmes [t], [Ɛ], [t] ne signifient quelque chose en soi ; cependant, dans l'ensemble figuratif « tête », les sous-significations « bouche », « yeux », « nez », etc. sont redistribuées aux traits dès que l'unité du sens complet a été constituée, alors que rien de comparable ne succède dans le cas des phonèmes. On peut dire que les composants de l'image, contrairement à ceux du mot, ont été resémantisés par le contexte.

Il faut expliquer comment certains objets, de préférence, servent d'expression dans une fonction picturale. De fait, il existe une tribu qui fut effectivement incapable d'interpréter des images, mais pour des raisons qui sont tout à fait révélatrices. Les membres de la peuplade Me' non seulement ne connaissaient pas les images, mais ignoraient jusqu'à la matière (le papier) sur laquelle elles avaient été imprimées. Ils n'ont pas su interpréter les images parce qu'ils n'y ont pas fait attention : le papier était trop intéressant en soi. L'expérience fut répétée, mais cette fois les images étaient imprimées sur de la toile, un matériau qu'ils utilisaient eux-mêmes dans la vie de tous les jours ; ils ont alors tout de suite reconnu ce que les images représentaient (Deregowski, 1976 ; Sonesson, 1989 : III.3.1)

On voit donc que l'image, comme n'importe quel autre signe, aurait moins de valeur, moins d'importance, moins d'intérêt, en un mot, moins de proéminence que ce qu'elle représente. Cette observation peut être généralisée : ne peut être signe d'un objet X que quelque chose qui occupe une position moins élevée dans la hiérarchie de proéminence caractéristique d'un monde de la vie. Il existe sans doute des principes plus généraux qui régissent les hiérarchies de tout Lebenswelt possible (Husserl), de n'importe quelle « physique écologique » (Gibson) ou du « monde naturel » (Greimas). Ainsi, dans n'importe quel monde de la vie, un objet bidimensionnel se trouve normalement plus bas sur l'échelle de prototypicalité que l'objet tridimensionnel[10].

Or, même un objet tridimensionnel peut devenir signe d'un objet si la fonction sémiotique est explicitement introduite ou s'il existe une convention spécifiant l'emplacement ou la situation. Puisque différentes propriétés peuvent être pertinentes, la fonction sémiotique doit précéder et déterminer l'iconicité : en effet, alors que la boîte de conserve dans une vitrine représente la classe de toutes les boîtes de conserve du même genre qui se trouvent chez le commerçant, l'un des jumeaux n'est signe que de l'autre; une pièce de tissu chez le tailleur ne représente que certaines propriétés du costume ; et l'oeuvre d'art dans une exposition ne signifie qu'elle-même en tant qu'objet unique. Un urinoir dans une toilette publique n'est qu'un outil ; dans une exposition d'équipement sanitaire, il représente la classe de tous les objets du même modèle ; mais quand Duchamp l'installe dans une galerie d'art, il n'est signe que de lui-même. Ainsi, non seulement l'existence d'une fonction de signe mais aussi le rapport dans lequel elle s'applique doivent être spécifiés par une convention.

Si un objet bidimensionnel se retrouve, dans la hiérarchie de proéminence, plus bas qu'un objet tridimensionnel, il est néanmoins possible de retourner cette hiérarchie en ayant recours à des conventions. La Fortune (après Man Ray), de Sherrie Levine, constitue un cas extrême de ce type d'inversion, où, paradoxalement, un objet, à savoir une table de billard, représente, en la paraphrasant, une image. Mais cela ne devient possible que grâce au titre apposé et au contexte général du monde de l'art.

On voit bien que, dans les exemples d'iconicité secondaire que nous avons considérés ci-dessus, il y a au moins deux cas assez différents (qui peuvent se combiner) : dans un premier cas, il faut introduire la fonction sémiotique, parce que le fondement iconique est d'un caractère tellement générique (dans le sens de Bierman) qu'il correspond à une classe trop grande de contenus. Les « droodles » d'Arnheim, mais aussi les « signes manuels » de Mallery, dont on voit bien la ressemblance une fois qu'elle a été signalée, en sont des exemples caractéristiques. Dans l'autre cas, au contraire, on a besoin de postuler une fonction sémiotique pour séparer la ressemblance de l'identité, dans le sens de la simple appartenance à une catégorie d'objets. Il s'agit alors de la voiture, par exemple, qui n'est qu'un membre de la catégorie des voitures dans la rue, mais qui devient signe d'une marque dans le salon de l'auto ; ou de l'homme qui, sur la scène, non pas dans la salle, devient signe d'un autre homme. On pourrait donc distinguer l'iconicité secondaire spécificatrice et l'iconicité secondaire sémiotisante[11].

Or, le mode allégorique est un genre d'iconicité secondaire spécificatrice. En effet, la jeune femme dont la tête est parée de joyaux métaphorise la mémoire comme tant d'autres choses, mais le fondement iconique qui les réunit est de caractère « trop générique », dans le sens de Bierman, pour pouvoir être reconnu par le seul savoir anthropologique commun à tous les êtres humains, et même à partir des connaissances spécifiques d'un monde de la vie socioculturel particulier - si ce dernier n'est pas défini par l'ensemble des personnes connaissant le code iconographique en question. Autrement dit, il n'y a pas de resémantisation, mais seulement l'isolement de certains traits génériques du signifiant (l'organisation générale, la structure) qui servent de point de départ pour une particularisation aboutissant à un objet n'ayant a priori rien à voir avec ce qui est perçu dans l'image.

Comme la figure traditionnelle de la mémoire, le Monument de Måns Wrange (fig. 4) est une allégorie.

Fig 4

Monument de Måns Wrange, 1993.

Le titre indique qu'il s'agit d'un monument - mais un monument à quoi, exactement ? Comme, à l'origine, il faisait partie d'une expression itinérante sur la nationalité suédoise, il faut croire qu'il se réfère à cet objet hautement abstrait. Tout ce qui s'offre à la perception, cependant, est une table au centre de laquelle est déposée une cafetière avec six becs d'où sortent six coulées de café aboutissant dans les six tasses de café qui l'entourent. Comme la « chafetière » du Groupe µ, cette cafetière est nettement divergente et demande à être expliquée. Deux informations anecdotiques, connues par tous les Suédois, permettent de relier ce qui est perçu à ce qui est conçu. Les Suédois sont les plus grands buveurs de café dans le monde, après les Finnois. La Suède était fameuse autrement pour la création du « modèle suédois » qui supposait une distribution équitable des ressources économiques à tous les membres de la société. C'est bien de cette manière-là que, dans le Monument, le café est distribué dans les six tasses.

Cette analyse peut sans doute être davantage développée, mais elle doit nécessairement rester au niveau des structures superficielles de la perception. Il ne s'agit pas, comme dans la métaphore (et le symbole au sens romantique du terme), d'une fusion de deux domaines hétérogènes, mais seulement d'une rencontre au niveau le plus haut de l'organisation hiérarchique. Dans ce sens, on pourrait dire que la métaphore, comme l'image, suppose une resémantisation qui fait intervenir tous les traits de deux objets rapprochés, en passant par l'étage supérieur de la configuration, alors que l'allégorie se contente de poser une ressemblance au niveau générique de l'organisation.

Autrement dit, l'allégorie, contrairement à l'image et la métaphore, utilise des ressources dont la nature se rapproche plus de celle habituellement assignée au langage que de celle attribuée d'habitude à l'image. Reprenant ailleurs l'analyse classique de Lessing dans les termes d'une sémiotique moderne (Sonesson, 2003), nous avons proposé de voir, dans la fonction sémiotique propre à l'image, non pas la nécessité de reproduire intégralement « des unités complètement déterminées », mais la possibilité de transposer le monde de la perception dans le signe moyennant des segments plus étendus et plus enchevêtrés que ceux dont le langage dispose. Alors que l'image doit sans doute se contenter de relever dans le courant temporel, au moins d'une manière directe, un seul moment du temps, comme le soutient Lessing, et que la langue, comme il l'observe également, est obligée de se limiter à quelques propriétés générales de l'étendue perçue ; cette dernière, sauf dans quelques cas exceptionnels, est aussi restreinte à reproduire un seul moment dans le temps, dont elle ne peut d'ailleurs que reproduire quelques propriétés abstraites.

On voit donc que, dans le temps comme dans l'espace, la langue rend le continu par de la discontinuité. Dans les termes de Nelson Goodman, l'image est nécessairement « dense », mais la langue ne peut pas l'être. Ou, dans les termes de la linguistique cognitive, la langue peut rendre un seul schéma d'image à la fois, mais l'image réalise obligatoirement tout un faisceau de schémas sans pouvoir les démêler. Or, l'allégorie, même quand elle est véhiculée par une image, semble fonctionner, de ce point de vue, d'une manière qui rappelle plutôt celle de la langue.

Conclusion

Reprenant les deux couples binaires dans lesquels se rencontre traditionnellement l'allégorie, en opposition à la métaphore ou au symbole, nous avons essayé d'élucider sa spécificité dans le domaine visuel, en réunissant les conclusions tirées de nos recherches sur la rhétorique visuelle et sur la théorie de l'iconicité, ainsi que notre étude concernant les ressources offertes par différents systèmes sémiotiques, tels que la langue et les images. D'un point de vue rhétorique, l'allégorie introduit, à notre avis, un niveau supplémentaire de fictionnalité dans l'image. Elle relève de l'iconicité secondaire, dont elle constitue une variante spécifique. Elle utilise des ressources expressives qui font plutôt penser à celles de la langue qu'à celles qui sont propres à l'image : le relèvement des traits pertinents dans la masse continue du monde de la perception. Si ces observations aident à cerner un peu plus la nature de l'allégorie, des études plus approfondies restent évidemment à faire.

Parties annexes

Note biographique

Göran Sonesson

Göran Sonesson est professeur titulaire de sémiotique et directeur du Département de sémiotique à l'Université de Lund (Suède). Il est également secrétaire général de l'Association internationale de sémiotique visuelle (AISV), ainsi que secrétaire général adjoint de l'Association internationale de sémiotique (AIS-IASS). Ses recherches ont porté sur des questions de linguistique théorique, la sémiotique des gestes, la sémiotique des images, la sémiotique de la culture et, dernièrement, sur l'évolution et le développement des différentes ressources sémiotiques des êtres humains. Il a publié des nombreux articles scientifiques, entre autres dans Semiotica, Actes sémiotiques, RS/SI, Degré, Protée, Zeitschrift fûr Semiotik, VISIO, Signa, Signes Systemes Studies, etc., ainsi que trois livres : Tecken och handling (1978) ; Pictorial concepts (1989) et Bildbetydelser (1992). Nombreux de ses articles sont accessibles sur le Web [www.arthist.lu.se/kultsem/sonesson/CV_gs.html].

Notes

-

[1]

Comme nous l'avons souvent fait observer, il faudrait appliquer ce système plus général au domaine verbal, pour voir si, là aussi, il a une valeur explicative plus grande.

-

[2]

Donc, il n'y a pas de contradiction entre une « sémiotique » de nature sociale et une conception s'inspirant de la psychologie de la perception, telle celle de Gombrich, comme le prétendent des critiques d'arts comme Bal et Bryson.

-

[3]

Dans ce qui suit, nous reprenons une partie de Sonesson (2004), où on trouvera, cependant, une étude beaucoup plus détaillée des trois dimensions rhétoriques mentionnées ici en passant, ainsi que des références à nos travaux antérieurs sur la rhétorique. Pour une analyse plus poussée de la première dimension rhétorique, voir Sonesson (à paraître).

-

[4]

D'autre part, nous mettons peut-être beaucoup plus l'accent sur l'existence sociale des êtres humains, et nous pensons que la tradition phénoménologique est essentiellement compatible avec - et ajoute quelque chose à - la psychologie cognitive.

-

[5]

Les premiers paragraphes de cette section sont empruntés à Sonesson (2004).

-

[6]

On trouve ces images dans Lewis (1996).

-

[7]

Selon Whitman, les romantiques ont eu tort d'opposer l'allégorie au symbole, qui ne constituent que des cas extrêmes sur une échelle continue entre correspondance et divergence (1987 : 65, 126). Mais, si nous acceptons cette description, toute iconicité est allégorique.

-

[8]

Eco (1997 : 336 sqq.) reprend cette distinction presque mot à mot sous les termes de modalités alpha et bêta, sans faire référence à notre article, qui est pourtant dans sa bibliographie !

-

[9]

Le terme « droodle », probablement inventé par Arnheim (1969), ne veut pas dire la même chose que « doodle » (« gribouillage ») : il ne s'agit pas d'une forme qui ne représente rien, même si le sens n'en est pas directement apparent.

-

[10]

Bien que la conception de cette hiérarchie ait une origine indépendante, on pourrait y voir un modèle du même genre que celui qui, selon Lakoff et Turner (1989 : 160 sqq.), sert à expliquer les proverbes et les métaphores courants dans les langues occidentales.

-

[11]

Nous avons utilisé cette distinction pour critiquer la notion de l'échelle de Kendon, introduite par McNeill (1992 : 37), qui va de la gesticulation (les gestes qui accompagnent la parole) aux langages de gestes en passant par les emblèmes et les pantomimes (Sonesson, 2001).

Références bibliographiques

- Arnheim, R. [1969] : Visual Thinking, Berkeley et Los Angeles, University of California Press.

- Beigbeder, O. [1968] : La Symbolique, Paris, PUF.

- Benoist, L. [1970] : L'Ésotérisme, Paris, PUF ;

- ---- [1975] : Signes, symboles et mythes, Paris, PUF.

- Bierman, A. [1963] : « That there are no iconic signs », Philosophy and phenomenological research, XXIII : 2 : 243-249.

- Bruss, E. [1978] : « Peirce and Jakobson on the nature of the sign », dans R.W. Bailey, L. Matejka et P. Steiner (dir.), The Sign. Semiotics around the World, Ann Arbor, Michigan Slavic Publications, 81-98.

- Deregowski, J. [1976] : « On seeing a picture for the first time », Leonardo, 9 : 1, 19-23.

- Eco, U. [1968] : La Struttura assente, Milano, Bompiani ;

- ---- [1976] : A Theory of Semiotics, Bloomington, Indiana University Press ;

- ---- [1997] : Kant e l'ornitorinco, Milano, Bompiano.

- Gibson, J. [1966] : The Senses Considered as Perceptual Systems, Boston, Houghton Mifflin Co. ;

- ---- [1978] : « The ecological approach to visual perception of pictures », Leonardo, 4 : 2, 227-235 ;

- ---- [1980] : « A prefatory essay on the perception of surfaces versus the perception of markings on a surface », dans H. Margaret (dir.), The Perception of Pictures, vol. I (Alberti's Window), New York, Academic Press, xi-xvii ;

- ---- [1982] : Reasons for Realism (articles sélectionnés sous la dir. de E. Reed et R. Jones), Hillsdale (New Jersey), L. Erlbaum.

- Goodman, N. [1968] : Languages of Art, London, Oxford University Press.

- Greenlee, D. [1973] : Peirce's Concept of Sign, La Hague et Paris, Mouton.

- Greimas, A. J. [1970] : Du sens, Paris, Seuil.

- Groupe µ [1970] : Rhétorique générale, Paris, Larousse ;

- ---- [1976] : « La chafetière est sur la table », Communication et langage, 29, 36-49 ;

- ---- [1980] : « Plan d'une rhétorique de l'image », Kodikas/Code, 3, 249-268 ;

- ---- [1992] : Traité du signe visuel. Pour une rhétorique de l'image, Paris, Seuil ;

- ---- [1996] : « Rhétorique du visible. Introduction », Protée, vol. 24, no 1, 5-14.

- Gurwitsch, A. [1957] : Théorie du champ de la conscience, Bruges, Desclée de Brouver ;

- ---- [1974] : Phenomenology and the Theory of Science, Evanston, Northwestern University Press.

- Hammad, M. [1989] : La Privatiation de l'espace, Limoges, Trames.

- Hochberg, J. [1980] : « Pictorial functions and perceptual structures », dans M. Hagen (dir.), The Perception of Pictures, vol. II (Dürer's Devices), New York, Academic Press, 47-93.

- Husserl, E. [1939] : Erfahrung und Urteil, Prag, Academia Verlagsbuchhandlung.

- Kennedy, J. M. [1974] : A Psychology of Picture Perception, San Francisco, Jossery-Bas Inc.

- Lakoff, G. et M. Turner [1989] : More than Cool Reason, Chicago et Londres, University of Chicago Press.

- Lessing, G.E. [(1766) 1964]: Laokoön - oder über die Grenzen der Malerei und Poesie, Berlin, Philipp Reclam Jun., Stuttgart.

- Lewis, R.W. [1996] : The Absolut Book, Boston et Tokey, Journey editions.

- Lindekens, R. [1976]: Éléments de sémiotique visuelle, Paris, Klincksieck.

- Masson, A. [1974] : L'Allégorie, Paris, PUF.

- McNeill, D. [1992]: Hand and Mind, Chicago, University of Chicago Press.

- Mukarovsky, J. [1974] : Studien zur strukturalistishche Ästhetik und Poetik, Munich, Hanser Verlag.

- Peirce, C. S. [1931-1958] : Collected Papers, Cambridge (Mass.), Harvard University Press.

- Reboul, O. [1984] : La Rhétorique, Paris, PUF.

- Rosch, E. [1973] : « On the internal structure of perceptual and semantic categories », dans T. Moore (dir.), Cognitive Development and the Acquisition of Language, New York et Londres, Academic Press, 111-144 ;

- ---- [1975] : « Cognitive reference points », Cognitive Psychology, 7 : 4, 532-547.

- Rosch, E., C. Simpson et R. S. Miller [1976] : « Structural bases of typicality effects », Journal of Experimental Psychology : Human Perception and Performance, 2 : 4, 491-502 ;

- ---- [1978] : « Principles of categorization », dans E. Rosch et B. Lloyd (dir.), Cognition and Categorization, Hillsdale (New Jersey), L. Erlbaum, 27-48.

- Secretain, P. [1984] : L'Analogie, Paris, PUF.

- Schütz, A. [1932] : Die sinnhafte Aufbau der sozialen Welt, Vienne, Springer ;

- ---- [1967] : Collected Papers I: The Problem of Social Reality, La Hague, Nijhoff.

- Smith, B. [1995] : « The structures of the common sense world », Philosophica Fennica 58, 290-317.

- Smith, B. et R. Casati [1994] : « Naïve Physics : An essay in ontology », Philosophical Psychology, 7/2, 225-244.

- Sonesson, G. [1989] : Pictorial Concepts. Inquiries into the Semiotic Heritage and its Relevance for the Analysis of the Visual World, Lund, Aris/Lund University Press ;

- ---- [1994] : « Fantasins ankarfästen », dans J. G. Sjölin (dir.), Konst och bildning. Festskrift för Sven Sandström, Stockholm, Carlssons, 245-268 ;

- ---- [1996a] : « An essay concerning images. From rhetoric to semiotics by way of ecological physics » (compte rendu du Traité du signe visuel du Groupe µ), Semiotica, 109-1/2, 41-140 ;

- ---- [1996b] : « Les silences parlant des images », Protée, vol. 24, no 1, 37-46 ;

- ---- [1997] : « Approaches to the Lifeworld core of visual rhetoric », Visio 1, 3, 49-76 ;

- ---- [1998] : « That there are many kinds of pictorial signs », Visio, 3, 1, 33-54.

- ---- [2000] : « Ego meets Alter : The meaning of otherness in cultural semiotcs », Semiotica, 128-3/4, 537-559 ;

- ---- [2001] : « De l'iconicité de l'image à l'iconicité des gestes », dans C. Cave, I. Guaïtella et S. Santi (dir.), Actes du congrès ORAGE 2001 ORAlité et Gestualité (Aix-en-Provence, 18 au 22 juin 2001), Paris, L'Harmattan, 47-55 ;

- ---- [2003] : « Resurserna i språkets och bildens semiotik. Från Lessing till Kress och van Leeuwen », dans H. Lönnroth (dir.), Från Närpesdialekt till EU-svenska. Festskrift till Kristina Nikula, Tampere, Tampere Univesity Press, 225-258 ;

- ---- [2004] : « La rhétorique du monde de la vie », dans A. Hénault et A. Beyaert (dir.), Ateliers de sémiotique, Paris, PUF. ;

- ---- [à paraître] : « Rhétorique de la perception. Recherche de méthode », dans J.-M. Klinkenberg et S. Badir (dir.), Figures de la figure, Limoges, Presses universitaires de Limoges.

- Sperber, D. et D. Wilson [1996]: Relevance, Londres, Blackwell.

- Tversky, A. [1977] : « Features of similarity », Psychological Review, 84 : 4, 327-352.

- Wertsch, J.V. [1985] : Vygotsky and the Social Formation of Mind, Cambridge (Mass.), Harvard University Press.

- Whitman, J. [1987] : Allegory. The Dynamics of an Ancient and Medieval Technique, Oxford, Clarondon Press.

Liste des figures

Figure 1

La troisième dimension de la rhétorique (niveau d'irréalité) : plus ou moins de réalité que prévue (avec le cas particulier de la représentation des images).

Figure 2

Figure 2. Les signes et leurs fondements, selon Peirce.

Fig 3

Iconicités primaires et secondaires.

Fig 4

Monument de Måns Wrange, 1993.