Résumés

Résumé

Cet essai revient sur le processus de création d’une forme courte sise entre le théâtre, le cirque contemporain et l’installation sonore, Hamlet sur le fil. L’adaptation de la pièce-monument du répertoire occidental en contexte circassien a révélé à son auteur à quel point le brouillage des rôles et des écritures allait reposer sur les tensions entre texte, textualités et textures. Ce flou ontologique aura permis la création d’une oeuvre hybride reposant à la fois sur le geste assumé du déséquilibre acrobatique et sur un soliloque canonique composé d’acrobaties intellectuelles face à la recherche d’un équilibre. Il aura également permis d’envisager la figure d’Hamlet en funambule et en chercheur-créateur. L’essai offre un regard intime sur les processus de traduction, d’adaptation et de transposition d’une figure, d’un geste impossible et d’une parole canonique ayant pour caractéristique de mettre en scène le doute et la valse-hésitation devant la prise de risque rédemptrice.

Mots-clés :

- Hamlet,

- Shakespeare,

- adaptation,

- traduction,

- cirque contemporain,

- processus créateur,

- fil de fer,

- funambule,

- résonance

Abstract

This self-reflective article probes the creative process of Hamlet sur le fil, a short performance piece straddling theatre, contemporary circus and sound installation. Adapting the Western canon’s iconic play for a contemporary circus context revealed to the author what a fine line he would be walking in negotiating multiple artistic roles and the very notion of writing and authorship given that text, textuality and texture are here embodied in physical prowess. This ontological blurring of boundaries allowed the creation of a hybrid piece drawing from acrobatic disequilibrium and the intellectual acrobatics of the canonical soliloquy which strives for balance. The figure of a tightrope-walking Hamlet as a researcher-creator emerges. The article offers an intimate reading of the artistic process involving the translation, adaptation, and transposition of an archetype. Hamlet’s doubts and hesitations embodied on the tight wire suggest he might finally be ready for his redemptive risk-taking.

Corps de l’article

Hamlet sur le fil, avec François Bouvier, en répétition au 1000 De La Gauchetière, devant la Cathédrale Marie-Reine-du-Monde, Montréal (Canada), 2016.

Être; n’être pas / Ne pas avoir été; n’être plus… écrivain, metteur en scène, chercheur, spécialiste. J’en suis venu à douter de tout. Monter Hamlet, ne serait-ce qu’un fragment du texte, confronte tout·e créateur·trice à une figure tutélaire du chercheur-créateur par excellence. Hamlet oscille, doute, hésite et plonge, prêt ensuite à regagner son équilibre. Surtout, il se livre à une autopoïésis, toujours conscient de se retrouver dans une pièce de ratages en série dans laquelle il aurait préféré ne pas figurer.

Cet essai revient sur le processus de création d’une forme courte sise entre le théâtre, le cirque contemporain et l’installation sonore, Hamlet sur le fil (2016). J’y ai effectué la transposition de la pièce-monument du répertoire occidental en un modeste essai scénique présenté en contexte circassien, constatant l’inévitabilité d’écritures multiples et leur adaptation sans fin, créant un palimpseste de partitions scéniques (textuelle, acrobatique, sonore et spectaculaire) qui n’arriveront jamais à effacer tout à fait le texte original. Metteur en scène, traducteur, auteur, concepteur, les rôles se brouillent selon la logique et les mouvements du projet, à tel point que son créateur ne sait plus précisément distinguer les textes, textualités ou textures. Ce flou ontologique aura permis la création d’une oeuvre hybride reposant sur le geste assumé du déséquilibre acrobatique et sur un soliloque canonique composé d’acrobaties intellectuelles face à la recherche d’un équilibre entre le travail de chercheur et la démarche de créateur.

Tiraillé entre Shakespeare et le cirque, entre la commande et la création, entre la parole et le geste, entre l’adaptation et la transgression, entre l’anglais et le français, entre mon rôle de chercheur et celui d’auteur-metteur en scène, je me suis laissé guider par le personnage dualiste, vif, distrait, jusqu’à ce que j’arrive à canaliser ses énergies, sur un fil de fer, grâce à la complicité d’un fil-de-fériste hors pair, François Bouvier, et de toute une équipe de création aux expertises complémentaires.

Réponses résonantes et explorations des dramaturgies du cirque contemporain

Mes recherches portent sur les arts de la scène : théâtre, installation vidéo, cirque contemporain. Elles s’inscrivent à la fois dans deux traditions, l’une savante, l’autre expérientielle. Ainsi, selon les projets – notamment lorsque je pratique la recherche-création –, j’analyse et je participe au processus créateur par le biais d’une pratique artistique soutenue qui réussit à s’immiscer dans le cadre d’une recherche universitaire. Venant de la pratique théâtrale expérimentale des années 1990, je me suis naturellement intéressé de près, en contexte universitaire dès les années 2000, au processus créateur : ses stratégies, ses résistances et ses formes d’écritures, tant par la mise en mots que par la mise en corps. Cela a donné des projets d’envergure qui comptaient plusieurs essais et variations sur un thème (Hypertext and Performance: A Resonant Response to Baillie’s Witchcraft, 2009-2012[1]), des formes théâtrales courtes éclatées (Dialogues fantasques pour causeurs éperdus, 2008, publication en 2012), des pièces plus classiques (Se taire, 2009, publication en 2010), des vidéoperformances (Blood, 2010; Milford Haven, triptych, 2012[2]), et la création de courtes formes circassiennes au croisement du théâtre, du cirque et de l’installation sonore (My Name Is, 2013[3]; Hamlet sur le fil, 2016; Signatures, 2016-2017[4]). Depuis une dizaine d’années, j’ai dirigé mon regard vers le cirque contemporain afin d’en comprendre la poétique interdisciplinaire et le maillage de codes corporels et référentiels. La place du corps discipliné, individualisé, tout en étant en continuité ininterrompue avec les apprentissages et les techniques qui le précèdent, vient perturber le modèle logocentrique et discursif d’un théâtre qui, bien souvent, n’est plus que parole.

Milford Haven, triptych, avec Miriam Cummings dans le rôle d’Imogène. Resonance Lab, présenté à matralab, Université Concordia, Montréal (Canada), 2012.

Milford Haven, triptych, avec Miriam Cummings dans le rôle d’Imogène. Resonance Lab, présenté à matralab, Université Concordia, Montréal (Canada), 2012.

Après avoir d’abord créé l’installation performative vidéographique Milford Haven, triptych en 2012 à partir des impulsions premières de 1995, je me suis frotté de nouveau à Shakespeare. La commande initiale, en 1995, de Milford Haven était du Théâtre Urbi et Orbi et du Théâtre d’Aujourd’hui. Trente-huit auteur·trices québécois·es de moins de trente-huit ans étaient invité·es à créer une courte pièce à une voix, inspirée des trente-huit pièces de Shakespeare. On m’a proposé la méconnue Cymbeline, et le passage qui m’a interpellé était celui de la séduction et de la perdition injuste d’Imogène. Plusieurs suivaient le modèle du conte urbain, forme que privilégiait Urbi et Orbi sous l’impulsion d’Yvan Bienvenue, mais la romance de Shakespeare m’imposait plutôt une forme néo-romantique, aux récits multiples. Je reprendrais la piécette en 2012 dans le cadre d’une performance vidéographique à matralab (Université Concordia) qui reposait sur la présentation simultanée de trois perspectives d’un même moment. Chacune des trois captations vidéographiques des trois monologues offrait une unique prise dynamique de treize minutes permettant un mouvement de chassé-croisé entre les espaces-temps. Dans l’espace scénique se trouvaient trois écrans, tels des vitraux numériques, desquels semblait émerger la voix d’Imogène distinctes, offrant au public, dans un environnement sonore octophonique enrobant, une impression de chaleur et de présence réelle plutôt que médiée[5].

Avec Hamlet sur le fil, comme auparavant, Shakespeare est venu à moi grâce à un contexte de production théâtrale préétabli qui n’attendait qu’une proposition singulière. Jamais je n’aurais osé l’investir avec autant de désinvolture. À l’occasion des célébrations du 400e anniversaire de la mort de Shakespeare en 2016, la Ville de Montréal cherchait à créer une série d’événements qui marqueraient la date. Mon ancien étudiant de littérature anglaise, Jean-François Bernard, depuis devenu doctorant, spécialiste de Shakespeare et commissaire d’événements festifs, m’a demandé si je voulais reprendre l’installation vidéographique de Milford Haven, triptych. J’ai plutôt eu envie de créer du nouveau, de me mettre en situation inusitée. Je pensais à ces artistes avec qui je travaillais de près à l’École nationale de cirque de Montréal (ENC) et à la résistance de plusieurs d’entre eux au texte, au récit, voire au discours, et c’est alors que l’image d’Hamlet sur un fil de fer s’est imposée d’elle-même. En 2015, j’amorçais un programme de recherche subventionné par le Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC), intitulé « Poétique du cirque contemporain (dramaturgies et grammaires d’une écriture en mouvement)[6] » à l’ENC, avec son directeur de création Howard Richard, une équipe d’étudiant·es universitaires de Concordia, et des élèves et enseignant·es du programme professionnel de formation en cirque de l’ENC. Après une première année d’apprentissage intensif des traditions et grammaires du cirque contemporain à partir d’observations et d’exercices de déconstruction du mouvement, la perspective de ramener le théâtre à cet univers déstabilisant m’enchantait et me rappelait à mes origines artistiques.

J’ai fait part à Jean-François de l’image d’un Hamlet qui n’avance et ne maintient son équilibre que grâce à un habile exercice de contrepoids et de reprises. À son regard réjoui, j’ai compris que l’image frappait l’imaginaire du spécialiste de Shakespeare. Un théâtre d’images ne suffirait pas; il faudrait ensuite le matérialiser, l’habiter, le mettre en corps et en situation. Métonymie de l’état d’âme et de l’action haletante d’Hamlet, le fil de fer serait alors appelé à concrétiser la tension fondamentale entre les fanfaronnades et les bravades du prince du Danemark, puis son geste inachevé, récupéré à maintes reprises dans une séquence effarante de déséquilibres spectaculaires.

Hamlet et l’épuisement du texte référentiel

Heiner Müller fait dire à son Hamlet : « Je ne suis pas Hamlet. Je ne joue plus de rôle. Mes mots n’ont rien à me dire. Mes pensées aspirent le sang des images. Mon drame n’a plus lieu. Derrière moi plantent le décor, des gens, que mon drame n’intéresse plus. Je ne joue plus » (1978 : 6). Hamlet-machine de Müller résonne encore à notre époque d’épuisement textuel et référentiel. Hamlet, monument anxiogène d’une culture de lettré·es qui n’en finit plus de constater sa disparition. Harold Bloom ne déclarait-il pas que Shakespeare a « inventé l’humain » (1999) avec son personnage-fleuve, hymne au ratage et à l’ambiguïté, et qu’il a signé un mouvement inéluctable vers la catastrophe par l’immobilisme de son anti-héros incapable de mener à bien sa quête? Cette invention imparfaite est celle d’un homme incapable de l’action qui lui est prédestinée; c’est l’émergence d’un libre arbitre tout en complexités et en doutes.

L’inaction d’Hamlet est faite de finasseries et de ressassements, elle est portée par des fioritures stylistiques et par des gesticulations et paroles grandiloquentes. Son père ne l’avait pourtant mandaté que d’une tâche : venger la mort du paternel et révéler l’usurpation actuelle du trône, mais cela est complexe pour quiconque a l’âme sensible, nuancée et bonifiée d’un excellent sens de la répartie. Hamlet n’étant guère tâcheron du destin, il s’intéressait plutôt à ses propres états d’âme. Thomas Carlyle, à l’instar de Novalis et de Schlegel, évoquait « l’intellect inconscient » (« unconscious intellect »; 2008) de Shakespeare sondant les profondeurs de l’âme humaine. De même, Hamlet s’illustre alors comme étant la figure tutélaire du penseur-créateur à l’autoréflexivité grisante. Bloom, dans son étude Hamlet: Poem Unlimited, estime que si « on revient constamment à Hamlet, c’est qu’on ne peut, sans lui, atteindre un tel niveau de conscience, même armé d’une inquiétante conscience de soi[7] » (2004 : 147). « Sa méditation sur la fragilité de l’âme humaine confrontée à son inéluctable finalité n’a d’équivalent que les grands textes sacrés, écrit Bloom, de sorte que Hamlet est devenu texte sacré de la pensée séculière[8] » (ibid. : 3).

L’oeuvre la plus étudiée et commentée est bien plus qu’une pièce; elle s’impose comme un des piliers du canon littéraire : « Hamlet est un texte qui anticipe, promulgue et réfléchit à sa propre fin[9] » (Senasi, 2018 : 155). Conséquemment, la pièce inspire d’innombrables adaptations sur la précarité de l’Homme, tout comme elle n’est pas sans rappeler la machine infernale tragique inévitable. La catastrophe de la pièce est endossée par ses lecteur·trices postmodernes trop conscient·es de l’effritement de leur civilisation lettrée : « La peur de perdre Hamlet représente plus encore que celle d’oublier une pièce vieille de quatre cents ans : il s’agit de la crainte de désavouer les sciences humaines et toute la connaissance qui découle de notre condition humaine[10] » (Freeman Loftis, Kellar et Ulevich, 2018 : 7). Hamlet est à la fois la référence scénique et textuelle par excellence. En brodant autour constamment, réduisons-nous sa force et sa pertinence comme une peau de chagrin?

L’épuisement textuel, selon Freeman Loftis, Kellar et Ulevich, dans le cas précis de Hamlet, trahirait les angoisses culturelles quant au renouveau et à la pérennisation de l’oeuvre après des siècles d’exégèse et de relectures visant à commenter l’inaction du prince. La source intarissable serait-elle à sec à notre époque relativiste? Comment – et surtout, pourquoi – relire, remonter ou adapter Hamlet, la plus canonique de toutes les oeuvres dramatiques, alors qu’elle a fait l’objet d’adaptations innombrables? En s’avançant, inévitablement, intrépide et inconscient, n’osant pas regarder derrière soi, tel un fil-de-fériste qui maintient son équilibre.

Le philosophe flamand Dieter Lesage, remettant en cause la contemporanéité envisageable de Shakespeare (telle que la présentait Jan Kott dans Shakespeare, notre contemporain en 1961), se demande Peut-on encore jouer Hamlet? (2002.) Après avoir fouillé les références de l’univers historique et des enjeux contemporains à l’époque de Shakespeare, il s’interroge : l’auteur est-il « réellement aussi actuel que l’on veut nous le faire croire? Notre époque est-elle la même que celle de Shakespeare? Et de quelle universalité un dramaturge de fin de la Renaissance anglaise pourrait-il bien se targuer? » (Lesage, 2002 : 8.) Il va jusqu’à arguer que « faire du Shakespeare » serait un geste créateur superflu ou même non pertinent. « “Faire du Shakespeare”, continue-t-il, est une pratique que l’on pourrait à juste titre taxer de fétichisme » (ibid. : 9). Le paradoxe de nos écritures palimpsestes de l’oeuvre, « non pas d’une époque, mais pour l’éternité[11] » (pour reprendre le vers du poème élégiaque de Ben Johnson du premier folio [1623 : vii]), tient du fait que « nous continuons à jouer Shakespeare parce que Shakespeare est toujours aussi actuel » (Lesage, 2002 : 23), modernisé avec nos approches en couper-coller contemporain. Ainsi, toujours selon Lesage, « “[t]ravailler Shakespeare” veut dire dès lors “[u]niversaliser Shakespeare”. Shakespeare n’est pas universel en soi, mais doit, infatigablement, être rendu universel. L’universalité de Shakespeare n’est donc pas tant la raison pour laquelle on “travaille Shakespeare” mais plutôt sa conséquence » (ibid. : 33). Conscient du danger d’en faire un objet fétiche et une énième transposition socioculturelle, j’ai approché Hamlet à partir d’Hamlet lui-même, c’est-à-dire en faisant mienne l’inaction manifeste de l’anti-héros, une inaction débordante d’inventivité et pleinement consciente de ce qu’elle n’accomplit pas.

Les textualités scéniques

Je suis un écrivain du plateau qui entre en salle de répétition, texte en main, mais qui rature à voix haute à partir de ce qu’offrent et de ce qu’exigent les créateur·trices par leur performance. Cela peut être déstabilisant pour l’acteur·trice qui veut « bien faire », mais il·elle suit l’instinct du ou de la metteur·trice en scène qui est devant l’artiste, en résonance avec l’oeuvre, avec le projet, avec l’espace et avec l’appareil scénique. Dans le cas de Hamlet sur le fil, le cadre de production a très tôt imposé ses strates d’écritures multiples : le défi de l’adaptation et de l’écriture circassienne, la composition du soliloque pour le fil de fer, la mise en forme de « textualités » (dans ce cas, à la fois pré-textes, textes, textures et référents textuels) dans une écriture corporelle qui éviterait à tout prix le figuratif et l’illustration.

L’auteur-metteur en scène, Louis Patrick Leroux, écrivant sur le plateau avec un fil de fer derrière lui, dans le cadre de son séminaire sur le cirque contemporain à l’Université Concordia (Canada), 2018.

Les écritures circassiennes naissent généralement sur la rencontre, la juxtaposition ou l’approfondissement de pratiques disciplinaires anciennes. Leur recadrage contemporain suit à peu près les mêmes impulsions que leurs équivalents en danse et en théâtre : une hybridité assumée et une perturbation narrative ou discursive. Cependant, Emmanuel Wallon nous rappelle que le cirque constitue un genre composite qui comprend toutes les écritures scéniques et qu’il « ne saurait se contenter d’une grammaire unique » (Wallon, 2006 : 60).

À la base, l’action théâtrale, nous le savons depuis Aristote, repose sur l’imitation d’une action complète et elle est régie par un désir. Elle déclenche ainsi le cercle vertueux du drame. En revanche, au cirque, l’action est potentialité et force cinétique; elle se déroule non pas entre les corps, comme au théâtre traditionnel, mais sur les corps mêmes. Au risque de simplifier grossièrement, le théâtre est principalement dialogique; le cirque est, à la base, spectaculaire et tient de la prouesse. Ce n’est pas à dire que le théâtre ne sait pas démontrer des tours d’adresse et que le cirque ne tâte pas du dialogue. Le cirque contemporain ne craint pas le théâtre et ses codes : il l’intègre à son vocabulaire, tout comme il le fait avec la danse. Les conventions du théâtre, sa narrativité, ses personnages, sa soif d’action et de cohérence scénique trouvent bien sûr leur utilité et leur place au cirque, mais qu’en est-il lorsqu’une oeuvre théâtrale sert de déclencheur à la création d’une forme courte circassienne?

Dans le cas de cet Hamlet sur le fil, il y aura certes dramaturgie dramatique. Le contexte d’écritures multiples fera en sorte que Hamlet sur le fil sera l’oeuvre de plusieurs auteur·trices et porteuse de plusieurs sens. J’ai signé l’adaptation, voire la transposition et la mise en scène, mais le vocabulaire spécialisé du fil-de-fériste demeure celui de François Bouvier tel qu’il a été encadré, transformé et ordonnancé par moi, grâce à l’apport d’un enseignant en langage acrobatique de l’ENC, Adrian Martinez. Formé au théâtre au Mexique, mais depuis devenu expert en conditionnement physique et en langage acrobatique dans le milieu circassien montréalais, Adrian a su traduire avec efficacité mes curieuses requêtes esthétiques et narratives, mes indications de jeu en termes compréhensibles, détaillés techniquement et clairement liés à des tâches à exécuter plutôt qu’à des intentions du personnage. Véritable traducteur-interprète, il savait passer d’un univers théâtral à un monde circassien avec grande simplicité, démystifiant mes demandes auprès de François et modulant avec diplomatie mes attentes généralement hâtives. Alison Bowie m’accompagnait à la dramaturgie et à l’assistance à la mise en scène, anticipant régulièrement les pistes que je voulais inévitablement explorer, ayant toujours en main des documents de références, des interprétations savantes (et pratiques) de différents passages, et assurant une certaine orthodoxie par rapport au texte d’origine, sans jamais hésiter à suivre mes explorations fantasques et sans jamais me reprocher mes égarements. Joel Mason, à la conception sonore et à l’accompagnement musical, a saisi dès le début le grand potentiel d’une véritable complicité scénique entre le fil-de-fériste et son accompagnateur musical, y voyant un tandem rappelant celui d’Hamlet et d’Horatio. La commande initiale lancée par Jean-François s’est rapidement transformée en mission d’accompagnement tout au long du processus, le spécialiste de Shakespeare devenant producteur-promoteur impliqué. On comprendra donc que le « je » de cet article implique le « nous » d’une équipe plurielle, sauf dans l’errance, les erreurs et les doutes, qui étaient les miens seuls.

Comment composer avec un fil de fer? Selon Pascal Jacob,

[i]l s’agit de composer avec le vide : sur son fil, l’acrobate est toujours au centre de quelque chose. Son corps est un axe, sa mobilité un moyen de construire un enchaînement. Un simple fil tendu, sans autre artifice, et c’est un premier pas vers le mystère de l’équilibre, ou du déséquilibre maîtrisé, vivante incarnation de la figure de l’acrobate comme facteur de progrès

(s.d.).

Chaque pas du fil-de-fériste le rapproche de sa plateforme, d’un instant de stabilité, mais Hamlet n’avance pas en ligne droite : il se gonfle, s’emporte, s’égare, se perd en conjonctures. Hamlet, par ses actions, ses gesticulations, ses bravades, ses bifurcations, atteint un paroxysme d’inaction dramatique navrante et révélatrice. Pourtant, son action dramatique devrait être on ne peut plus claire : le fils doit révéler la supercherie de son oncle usurpateur et de sa mère opportuniste et, surtout, venger Hamlet père. Hamlet fils investit une telle force démesurée à ne pas suivre la dernière ligne droite…

Hamlet sur le fil, avec François Bouvier, dans la cour de l’Usine C, à l’occasion de la rencontre internationale du Marché international de cirque contemporain lors de Montréal Complètement Cirque (Canada), juillet 2016.

« Exigeant, le fil est un langage. Il s’articule à partir d’un vocabulaire, repose sur une virtuosité technique et laisse très peu de place à l’indécision », écrit Jacob (idem). Qu’en est-il, alors, lorsqu’on demande à un fil-de-fériste de communiquer à la fois le langage du fil de fer et celui d’un théâtre-monument, celui aussi de la timide déconstruction-appropriation de Hamlet en contexte québécois?

Traduction palimpseste

Le théâtre québécois entretient un rapport riche et complexe avec Shakespeare; les sociologues de la littérature l’ont abondamment démontré, depuis les écrits d’Annie Brisset sur ce qu’elle a nommé les « tradaptations » politiques québécoises (1990), jusqu’à la lecture postcoloniale et issue des études de genres de Jennifer Drouin (2014), qui rappelle les historiographies national(ist)es et la facilité avec laquelle nous jouons (et rejouons) des protocoles identitaires postcoloniaux dans notre rapport à l’auteur anglais. Joël Beddows, pour sa part, offre une perspective pratique et institutionnelle des traductions québécoises de Shakespeare. Il évoque les raisons pour justifier les retraductions d’oeuvres maintes fois reprises sur nos scènes : « les traducteurs invoquent la notion équivoque de la fidélité au texte, le fait qu’une production locale nécessite une traduction indigène et l’idée reçue que toute traduction est à refaire ad infinitum » (Beddows, 1998 : 35). Il en vient à la conclusion, citant le nombre de commandes de retraductions tantôt ethnocentriques, tantôt issues d’interprétations singulières, que « les versions en langue française se révèlent souvent des versions appauvries qui retiennent un nombre restreint de lectures scéniques implicites aux textes de théâtre » (idem). Traduire en fonction d’une mise en scène, selon cette perspective, serait trahir l’oeuvre et son esprit. Ce que je fis, sans doute.

Cet Hamlet sur le fil a d’abord été conçu comme un Hamlet on the Wire et la question de la langue de la performance ne s’est imposée que tardivement, en fonction de celui qui allait jouer Hamlet. Or, le contexte de notre Hamlet particulier tenait moins à sa production en sol québécois qu’à son incursion en territoire circassien, un espace transnational, cosmopolite. La commande était anglocentrée et sa diffusion se ferait dans un contexte favorisant l’anglais (une série d’événements anglophiles et la présentation à l’intérieur d’un festival international). Par contre, la voix du fil-de-fériste devait prendre corps et faire résonner le soliloque. François n’est aucunement formé en théâtre et sa maîtrise du texte anglais ne permettait guère une prestance « shakespearienne ». Le texte anglais était un obstacle à une compréhension nécessaire au déploiement de son rôle. De plus, aucune des traductions françaises ou des « tradaptations » québécoises ne s’incorporait sans donner l’impression d’une imposture langagière ou bien d’une langue imposée. Une traduction de fonction s’est ensuivie, d’abord pour faire comprendre le texte au fil-de-fériste et ensuite pour lui permettre de se le mettre en bouche et, surtout, en corps. Rapidement, j’ai saisi que la textualité de la traduction prendrait racine à même la texture de la voix grave et incertaine de l’artiste. Le soliloque serait chuchoté, il flotterait au-dessus du public, le traverserait, ferait corps avec lui. Il serait enregistré et amplifié, créant un espace sonore intime qui élargirait substantiellement l’espace scénique. Pour ajouter au brouillage des référents linguistiques et culturels, la traduction transgressive devenue lisible pour le fil-de-fériste ne l’était plus pour le musicien unilingue anglophone qui ne retenait que quelques phonèmes et devait se fier entièrement au langage corporel de François pour bien saisir ses moments d’intervention. Alison, Joel et moi n’avions pas la maîtrise des nuances du vocabulaire physique de l’équilibriste. Il se parlait plusieurs langues et langages dans ce lieu montréalais, tous inspirés à la fois des traditions théâtrales anglaises et françaises, de la performance et du happening, du fil de fer traditionnel et d’un vocabulaire physique ancré dans une contemporanéité gestuelle. Le processus créateur nous menait vers un espace plurisémiotique, plurilingue, imposant un mode opératoire de l’écoute active dans un environnement privilégiant la traduction et l’interprétation constante entre le texte et le corps, la voix et la musique, les langues, mais aussi les référents et les attentes artistiques.

N’en demeure que tout acte de traduction, toute transposition et adaptation culturelle et interartistique d’une pièce de Shakespeare s’inscrit dans une longue tradition visant à « reconfigurer la relation entre l’autonomie textuelle et les particularités historiques, poussant constamment les limites de l’interprétation de l’oeuvre et de l’événement littéraire attendu[12] » (Fischlin, 2014 : 34). Cette adaptation serait donc « sauvage[13] », décentrée, et reposerait, comme le préconise Mark Fortier (2007), sur un rapport avec le texte canonique qui ne relève pas de la doxa interprétative, mais d’une logique de la dramaturgie de l’événement.

« To be or not to be, that is the question » dans la bouche de notre Hamlet s’est vite imposé en tant qu’être, n’être pas… Non pas la négation d’être (ne pas être), mais plutôt la prise sur soi et en soi du néant vers lequel le personnage est attiré, puis une expansion poétique flirtant avec l’aïeul d’Hamlet – Cioran d’une part, et Camus d’autre part : « Ne pas avoir été; n’être plus », alors que le pauvre homme tend son pied au-dessus sur le fil de fer tendu. Le soliloque d’Hamlet sur le fil laisse présager la possibilité de la mort tragique immédiate au lieu de la perspective de la tragédie de la mort. L’immédiateté du geste – François déposant son pied avant de s’élancer dans le vide – est portée par la pensée de l’artiste, ses paroles et son équilibre précaire. Le soliloque doit alors déferler, se dérouler, se tendre et attendre qu’Hamlet / François l’emprunte.

Le texte canonique annonce son propre anéantissement. Ma traduction transgressive ne saurait faire sombrer le verbe ni l’élan d’Hamlet. Elle s’entortillait, enlaçait la version originale, l’effilochait, la ramenait à des phrases qui émergeraient du corps et de la sensibilité d’un Québécois dans la vingtaine, se remémorant toutefois à des bribes de textes connexes et offrant ainsi un palimpseste référentiel : ici un passage de Gabriele D’Annunzio que les mystères de la mémoire font ressurgir, là un mot tragicomique de Richard III et, bien sûr, mon propre Ludwig moribond ressuscité quelques instants, « mourir, mourir souvent s’il le faut… », question de défier son géniteur et son bourreau[14]. Le retour d’un personnage vingt-cinq ans après sa mort tient-il d’une pensée associative ou d’une obsession référentielle? Je n’ai pas cherché à comprendre : que Ludwig s’impose allait de soi. Il nous accompagnerait, tel l’Ange de la mort; il marcherait aux côtés de François, le guettant, le narguant, puisque la dramaturgie du cirque l’exige[15].

Hamlet sur le fil, avec François Bouvier au 1000 De La Gauchetière, Montréal (Canada), juin 2016.

Textures du souffle et de la prosodie naturelle

La discipline sélectionnée, le fil de fer, a contingenté mes choix d’interprètes pour Hamlet. Elle a également révélé l’inévitable Hamlet introspectif, réfléchi, timide et courageux. J’avais retenu du style de François, un de mes ancien·nes élèves à l’ENC, une précarité assumée, une mise en danger qui a comme but de retrouver l’équilibre. Hamlet oscille entre la théâtralité et l’intériorité; or, chez lui, même l’intériorité est souvent jouée, démontrée. Je sentais que François serait gêné – tel l’est son personnage – par la pièce dans laquelle il se trouverait, et que cet embarras, ce ressentiment à devoir jouer un rôle inconfortable, contribuerait à saisir l’essentiel du Hamlet que nous devions explorer ensemble.

La formation et la pratique de François ont complexifié la mise en voix du texte, dans la mesure où parler sur le fil de fer, dire du texte, proclamer les vers de Shakespeare, constituait un défi de taille. Le souffle et la prosodie d’Hamlet exigent une formation et une habileté technique à livrer du texte qu’on n’enseigne pas aux circassien·nes québécois·es. Par contre, le choix d’un acteur de formation aurait proscrit toute performance crédible sur fil de fer, une discipline longuement acquise. Il fallait donc orienter l’écriture scénique en fonction du souffle et de la prosodie naturelle, d’abord physique, de notre Hamlet équilibriste. Le texte de répétition devait être fixé, car il représentait une source précoccupante pour l’artiste dont l’attention était habituellement portée vers la gestuelle. L’auteur avait le texte en main et il était hanté d’anciens personnages insistants. Le metteur en scène devait éloigner le texte, l’isoler, afin de décomplexer l’équipe et permettre une liberté de création.

« Textartéfact »

Le « texte » est devenu artéfact, rapidement totémisé du moment que ses trois pages raturées, annotées, se sont avérées être document à la fois de travail et de référence. Le texte n’était plus qu’une carte sur laquelle tracer les diverses trajectoires qu’on imaginait possibles. Totémique, il devint un objet-référent, un objet-déclencheur, séparé, en quelque sorte, du processus qui allait suivre. Tout pouvait tomber comme un couperet puisque les traces et les directions avaient laissé leurs empreintes.

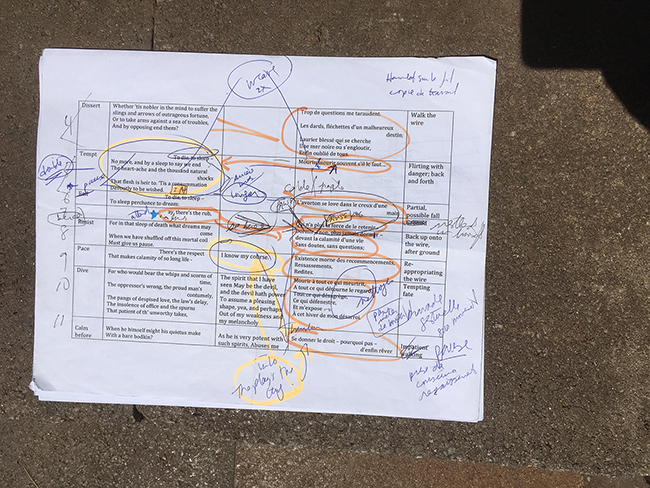

Le texte tient en cinq colonnes, la première donnant un ton à la micro-action de la séquence « Dissert », « Tempt », « Resist », « Pace », et ainsi de suite (c’était avant que le texte ne bascule vers le français). La deuxième colonne traduit le découpage du soliloque shakespearien dans le texte. La troisième colonne offre un espace liminal et référentiel, celui des échos qui résonnent intratextuellement, venus d’autres scènes de la pièce, parfois des traces d’autres pièces. La quatrième colonne habite ce qui devait être la voix du fil-de-fériste, soit une « tradaptation », trappropriation ou, plus simplement, une réponse résonante au soliloque en français, s’éloignant ainsi du texte canonique afin de permettre à un non-acteur dans la jeune vingtaine de le faire sien. Finalement, la cinquième colonne livre une description très sommaire du mouvement anticipé. Cette dernière « écriture » tient du fantasme, du souhait d’un auteur-metteur en scène qui n’a ni l’expertise ni la technique circassienne, mais qui connaît tout de même les codes de la discipline et le répertoire du fil-de-fériste sélectionné. Traces, suggestions, ces didascalies d’une mise en corps souhaitée ont vite été délaissées lors de l’écriture du plateau qui, elle, a imposé ses propres séquences et sa grammaire narrative et corporelle.

Texte de répétitions annoté de Hamlet sur le fil de l’auteur-metteur en scène.

Le texte dramatique a sa logique, son intention. La partition acrobatique, aussi. François n’a pas eu à « jouer » Hamlet. Il suivait une partition de gestes conséquents conçus selon une progression en dialogue, en résonance avec la partition textuelle d’origine, se déclinant en quatre écritures simultanées et complémentaires : texte-logos, texte-oratio, texte-corporis et texte-corpus lingua. Le texte-logos, adaptation transgressive de la pièce de Shakespeare, servait de déclencheur, puis d’artéfact; le texte-oratio, les vers dits par Hamlet / François, établissait un rapport de complicité avec l’interprète musical et un cadre narratif pour les spectateur·trices; le texte-corporis (ou l’archive corporelle) était lu à même le corps discipliné du fil-de-fériste; le texte-corpus lingua (la gestuelle) s’écrivait avec François et grâce à l’interprétation technique d’Adrian qui savait traduire mes demandes issues du théâtre, les recadrant en termes techniques et pratiques compréhensibles pour un circassien de haut niveau. Monter Shakespeare, insiste Stephen Greenblatt dans son essai intitulé The Interart Movement, c’est essentiellement reconnaître que ses pièces renvoient constamment à un système complexe de mots et d’images qui dictent une « acoustique » du texte dans le corps et dans l’espace, mais également une proposition essentiellement interartistique (1997 : 14).

Installation sonore

En puisant les potentialités d’une technologie sonore octophonique, Joel, le concepteur sonore et interprète musical dialoguant avec le fil-de-fériste, et moi avons créé des zones auditives concentriques. En principe, les spectateur·trices pouvaient se déplacer dans l’espace en modulant leur propre calibration sonore. Du centre, comme émanant du fil de fer tendu, surgissait une voix chaude, proximale, radiophonique, qui nous traversait, empreinte de doutes et d’urgence, celle de François, notre Hamlet. À la voix d’Hamlet s’ajoutait une deuxième texture sonore, comme une résonance aurale se dégageant du personnage. Il s’agissait de l’environnement sonore fait de sons industriels, de loops et d’extraits sonores musicaux. Une trame de base aiguillonnait la traversée, une autre était improvisée par le musicien-compositeur en fonction de la gestuelle, des ajustements, des feintes ou des chutes du fil-de-fériste. Dans le dernier cercle se trouvaient les sources sonores extérieures à l’univers intime d’Hamlet, des bruits, des ritournelles qui peuplaient son esprit et notre espace de spectateur·trice. En sourdine, derrière tout cela, jaillissait parfois inopinément plus près de nous le monologue original, un peu pompeux, livré avec passion par un acteur anglophone maîtrisant les vers et la cadence shakespearienne, mais qui ne pouvait que détonner avec sa canonnade pentamétrique. La voix de l’acteur shakespearien, portant en anglais le monologue vivant et spectaculaire que François aurait voulu livrer, était celle de la doxa, celle des attentes de François envers lui-même, car le sien, en français, était plus refoulé, plus fragile, plus à vif.

Hamlet sur le fil, avec François Bouvier au 1000 De La Gauchetière, Montréal (Canada), juin 2016.

Le monologue est enregistré dans l’intimité d’un studio feutré, obscurci, à l’aide d’un microphone situé à quelques centimètres de la bouche de l’acrobate, lequel se risque à l’exercice de la mise en voix. Surtout ne pas jouer, surtout ne pas déclamer. « Dormir, non, plus jamais dormir / Devant la calamité d’une vie / Sans doutes, sans questionnements » : ces paroles, remaniées, réécrites pour lui, devaient être les siennes, tout comme : « Mourir à tout ce qui meurtrit / À tout ce qui détourne le regard / Tout ce qui désagrège / Ce qui défenestre / Et m’expose / À cet hiver de mon désarroi ». Hamlet se laisse habiter par Ludwig qui, lui, enfile la redingote de Richard III au creux de la vague. En quoi ce questionnement existentiel est-il également le nôtre? La parole est venue au fil-de-fériste, mais de manière intermédiale, voire médiée par le musicien qui avait pour rôle de faire parler Hamlet, une phrase à la fois, et de s’ajuster constamment à la réalité de l’acrobate pouvant à tout moment tomber. Les vers étaient découpés, isolés sur les clefs du clavier afin de permettre des répétitions, des itérations, des samplings et refontes dans le feu de l’action. Une trame sonore plaquée n’aurait autorisé aucune erreur, aucune déviation, aucun risque, aucune respiration. La voix d’Hamlet / François, pour nous paraître authentique, immédiate, devait donc être texturée et manipulée par Joel, derrière son clavier et à l’affût de tous les gestes, les hésitations, les variations de la performance du fil-de-fériste.

Avoir écrit ou non pour le fil

Dans un contexte circassien bien montréalais qui sait reconnaître (et qui exige) une grande technicité et une démonstration de la prouesse, la proposition d’un Hamlet fil-de-fériste avait de quoi intriguer et sans doute décevoir. Les circassien·nes auraient préféré davantage de prises de risques; les gens de théâtre, moins de distractions sonores et physiques au soliloque d’Hamlet. La prouesse serait-elle celle d’avoir fait le pari d’une écriture scénique casse-cou, ou celle d’avoir osé un apprentissage très public?

Ai-je véritablement écrit pour le cirque, voire pour le fil? Un peu quand même, mais dans les limites d’une coécriture avec un fil-de-fériste dont la maîtrise des codes et des limites de sa discipline a su rencontrer ma propre connaissance des codes de la représentation théâtrale immersive et hybridée. J’ai pratiqué une écriture du plateau à partir de conditions de production qui ont dicté la langue et la matérialité de l’expérience. Les textualités se sont métamorphosées, en fonction du mode d’écriture qui les animait. En plus de la contribution essentielle de François Bouvier, ajoutons (et rappelons) les autres visions et lectures qui ont finement texturé l’ensemble de la proposition : l’assistante à la mise en scène et dramaturge, Alison Bowie; le compositeur et musicien, Joel Mason; le conseiller en acrobatie, Adrian Martinez; et l’instigateur du projet, mon coproducteur complice, Jean-François Bernard. L’exercice de mise en scène s’est transformé en traduction, réécriture, transposition, conception d’espaces hybrides, coécriture. Je croyais, tout au long de ce processus, que le texte-monument, Hamlet, demeurait imperturbable et inchangé et que je n’apportais qu’un nouvel éclairage, redirigeant le regard vers la source. Pourtant, l’élan de mon écriture venait d’une mise en déséquilibre d’antan. Mes propres personnages anciens venaient me hanter. Ce n’était plus Hamlet, non, ses pensées n’aspiraient pas le sang des images[16]. Son drame m’a véritablement intéressé au moment où François a porté en lui Hamlet et Ludwig à la fois, où j’ai laissé la partition s’emplir de ratures et de notes, se gonfler d’eau et commencer à se désagréger. La voix de François a traversé l’espace, les corps des spectateur·trices, au même moment où il devenait Hamlet, le pied levé au-dessus du fil tendu. Le fil-de-fériste patient et indulgent s’est prêté au jeu : il a risqué la parole, il a pris sur lui le destin de son personnage et s’est livré avec sérieux à l’expérience. Un an plus tard, je le revoyais dans un autre spectacle, de nombreuses poses et postures reconnaissables étaient reprises, tout comme l’affect que nous avions exploré. Bien sûr, ces poses, ces postures, cette technique lui appartiennent; il les habite depuis longtemps puisqu’elles ont été laborieusement acquises au fil des années, lors de sa formation à l’ENC, lors de ses expériences professionnelles, dont une tournée avec la compagnie NoFit State sous la direction de Firenza Guida. Elles constituent une archive qui lui est propre. Elles forment sa technique et son style, mais nous avions travaillé sur un fil autoportant dont la tension modulable affectait ces derniers. Comme je l’avais fait auparavant avec Seth Schuner et Yoshi Endo dans d’autres explorations circassiennes, j’ai puisé dans la palette et la technique de François, en tentant de faire arrimer l’essence de l’artiste avec le propos. Il s’agissait de faire apparaître Hamlet sur le fil de fer et de faire du fil de fer un topos hamlétien indubitable. La pièce entière exigerait sans doute la cohabitation et la juxtaposition de nombreuses disciplines circassiennes, mais le soliloque a imposé le fil de fer.

Dans Hamlet sur le fil, les textualités corporelles étaient toutes en teintes, en tons, en composition avec les tonalités shakespeariennes, celles de ma pratique et celles du musicien. Il en va ainsi pour toute écriture scénique, mais ce projet a pour pierre angulaire un texte qui demande à faire corps avec un équilibriste. Tous deux sont demeurés indemnes, malgré le palimpseste qu’il en est resté. Cette écriture du déséquilibre n’est pas terminée, le soliloque n’était que répétition. Le fil demeure tendu devant Hamlet, cet intellectuel inconscient, cet acteur-auteur trop conscient de jouer. Hamlet me résiste toujours, même s’il maintient un pied sur le fil, offrant pour toujours le spectacle d’un anéantissement individuel, culturel et sociétal. Ce spectacle est itératif; on ne se lasse jamais d’en annoncer la fin, la catastrophe.

Hamlet sur le fil, avec François Bouvier, en répétition au 1000 De La Gauchetière, devant la Cathédrale Marie-Reine-du-Monde, Montréal (Canada), 2016.

Parties annexes

Note biographique

Louis Patrick Leroux est professeur titulaire et vice-doyen à la recherche à la Faculté des arts et sciences de l’Université Concordia. Ses recherches portent sur le théâtre québécois, le cirque contemporain et la recherche-création. Directeur-fondateur du Groupe de recherche montréalais en arts du cirque, il enseigne régulièrement à l’École nationale de cirque de Montréal où il est également chercheur associé. Parmi les ouvrages savants qu’il a codirigés, notons Cirque Global: Quebec’s Expanding Circus Boundaries avec Charles Batson (McGill-Queen’s University Press, 2016); Le jeu des positions : discours du théâtre québécois avec Hervé Guay (Nota Bene, 2014); et Les formes populaires de l’oralité chez Victor-Lévy Beaulieu avec Sophie Dubois (Nota bene, à paraître). Il est coauteur de Contemporary Circus avec Katie Lavers et Jon Burtt (Routledge, 2019). Il a été élu membre du Collège de la Société royale du Canada.

Notes

-

[1]

Hypertext and Performance: A Resonant Response to Baillie’s Witchcraft, un projet dirigé par Louis Patrick Leroux, dans le cadre de son Resonance Lab à l’Institut Milieux (Université Concordia), et subventionné par le Fonds de recherches du Québec – Société et culture : resonance.hexagram.ca/witchcraft/#/home

-

[2]

Le processus de création de Milford Haven est détaillé ici, dans son inscription au projet Cymbeline Materials : www.resonance.hexagram.ca/cymbeline-materials/

-

[3]

My Name Is est né d’une exploration visant à combiner cirque, dramaturgie et technologie dans le cadre d’un projet d’un peu plus d’un an qui rassemblait des élèves du programme professionnel de l’École nationale de cirque de Montréal, des professionnel·les des 7 Doigts de la main, des technicien·nes et concepteur·trices de Géodezik et des chercheur·euses-créateur·trices et étudiant·es de l’Université Concordia. Plusieurs formes courtes ont été développées, dont My Name Is, que j’ai écrite et encadrée sous la direction artistique de Samuel Tétreault. Le monologue a été créé spécifiquement pour le trapéziste Seth Scheuner, puis il a été présenté à l’Université Concordia en 2013.

-

[4]

Signatures était une des trois formes courtes issues d’un exercice de recherche-création mené à l’ENC en 2016-2017, dirigées par Howard Richard, Alisan Funk et moi-même. Signatures était ma contribution, et elle s’inspirait de l’empreinte et de la signature physique des individus dans l’espace social. La dramaturgie du geste suivait celle de Yoshi Endo, un artiste de mat chinois, avec qui nous avons exploré la transposition des caractères japonais (ou kanji, 漢字) en une série de gestes signés dans l’espace. Je poussais à son paroxysme mon désir d’écriture polysémique et j’approfondissais avec Yoshi une démarche de cocréation.

-

[5]

Pour un retour sur ce processus, voir Leroux, 2013 et 2014.

-

[6]

Pour lire le résumé des conclusions du projet, voir Leroux et al., 2018.

-

[7]

« We go back to Hamlet because we cannot achieve enough consciousness, even at the expense of a sickening self-conscience ». Toutes les citations en anglais de cet article ont été traduites par mes soins.

-

[8]

« A mediation upon human fragility in confrontation with death, it competes only with the world’s scriptures. […] Hamlet has become the centre of a secular scripture ».

-

[9]

« Hamlet is a text that anticipates, enacts, and reflets upon its own end ».

-

[10]

« The fear of losing Hamlet is more than just the fear of losing a 400 year old play text; it is the fear of losing the humanities – and perhaps even what it means to be human ».

-

[11]

« He was not of an age, but for all time ».

-

[12]

« Transcultural, inter-cultural, multicultural, and cross-, mixed-, or trans- and intermedia adaptations of Shakespeare reconfigure the relationship between textual autonomy and historical particulars, pushing beyond conventional understandings of the literary event and the complexities of historical time ». J’inclus ici la phrase complète, bien que je ne cite que ce qui est en italique.

-

[13]

Fortier nomme ces nouvelles formes de connaissance qui résistent aux paradigmes restrictifs des « adaptations sauvages » (« wild adaptations »).

-

[14]

Ludwig, spectaculaire suicidaire, est le protagoniste de La litière (1994) et de Rappel (1995), puis le personnage-référent d’outre-tombe de Ressusciter (1996) de la trilogie Ludwig & Mae & le livreur de chinois, le pape déjanté, la vache à Giacometti, la muse déchue et le choeur d’anges étrangement nubile; mais aussi le père, le pauvre père (2016). Les passages extraits de Rappel sont en italique, dans le tableau ci-dessus.

-

[15]

C’est ainsi que Jean Genet envisageait l’écriture et le geste du fil-de-fériste dans son texte Le funambule (1958), en hommage à son amoureux, Abdallah Bentaga.

-

[16]

Refonte d’un passage de Ressusciter dans Ludwig & Mae (Leroux, 2016).

Bibliographie

- BEDDOWS, Joël (1998), « Pour une poétique du texte de Shakespeare : les formes métriques utilisées par Antonine Maillet et Jean-Louis Roux », L’Annuaire théâtral, no 24, p. 35-51.

- BLOOM, Harold (2004), Hamlet: Poem Unlimited, New York, Riverhead Books.

- BLOOM, Harold (1999), Shakespeare: The Invention of the Human, New York, Riverhead Books.

- BRISSET, Annie (1990), Sociocritique de la traduction : théâtre et altérité au Québec (1968-1988), Longueuil, Le Préambule, « L’Univers des discours ».

- CARLYLE, Thomas (2008 [1844]), On Heroes, Hero-Worship, and the Heroic in History, The Project Gutenberg Ebook, www.gutenberg.org/files/1091/1091-h/1091-h.htm

- DROUIN, Jennifer (2014), Shakespeare in Quebec: Nation, Gender, and Adaptation, Toronto, University of Toronto Press.

- FISCHLIN, Daniel (2014), « OuterSpeares: Shakespeare, Intermedia, and the Limits of Adaptation », dans Daniel Fischlin (dir.), OuterSpeares: Shakespeare, Intermedia, and the Limits of Adaptation, Toronto, University of Toronto Press, p. 3-50.

- FORTIER, Mark (2007), « Wild Adaptation », Borrowers and Lenders, vol. 3, no 1, p. 1-8.

- FREEMAN LOFTIS, Sonya, Allison KELLAR et Lisa ULEVICH (dir.) (2018), « Post-Hamlet », dans Shakespeare’s Hamlet in an Era of Textual Exhaustion, Londres, Routledge, p. 1-26.

- GENET, Jean (1958), Le funambule, avec L’enfant criminel, Paris, Gallimard, « L’arbalète ».

- GREENBLATT, Stephen (1997), « The Interart Moment », dans Ulla Britta Lagerroth, Hans Lund et Erik Hedling (dir.), Interart Poetics: Essays on Interrelations of the Arts and Media, Amsterdam, Rodopi, p. 13-18.

- JACOB, Pascal (s.d.), « Le funambulisme », Les arts du cirque, l’encyclopédie, Bibliothèque nationale de France / Centre national des arts du cirque, cirque-cnac.bnf.fr/fr/acrobatie/fil/le-funambulisme

- JOHNSON, Ben (1623), « Introduction », dans William Shakespeare, Mr. William Shakespeare’s Comedies, Histories & Tragedies, Londres, Isaac Jaggard et Edward Blount.

- LEROUX, Louis Patrick, Alisan FUNK, Alison BOWIE, Marie-Eve SKELLING-DESMEULES, Alice BRAND, Sorrel NEILSON, Sarah POOLE et Mathilde PERALLAT / PERAHIA (2018), « Embodied research-creation into contemporary circus / Quand la recherche-création fait corps avec le cirque contemporain », huit affiches présentant la recherche sur la dramaturgie du cirque de l’équipe du professeur Louis Patrick Leroux, Montréal, Université Concordia, spectrum.library.concordia.ca/987550/

- LEROUX, Louis Patrick (2016), Ludwig & Mae & le livreur de chinois, le pape déjanté, la vache à Giacometti, la Muse déchue et le choeur d’anges étrangement nubile; mais aussi le père, le pauvre père, Sudbury, Prise de parole, « Bibliothèque canadienne-française ».

- LEROUX, Louis Patrick (2014), « Répliques, réplications, réponses : Milford Haven repris », Aparté, no 3, p. 41-45.

- LEROUX, Louis Patrick (2013), « El investigador-creador frente a sus respuestas resonantes », Apuntes de teatro, no 138, p. 69-83.

- LESAGE, Dieter (2002), Peut-on encore jouer Hamlet?, trad. Monique Negielkopf, Paris, Les impressions nouvelles, « Bâtons rompus ».

- MÜLLER, Heiner (1978), « Hamlet-Machine », Travail théâtral, no 31, p. 3-8.

- SENASI, Deneed (2018), « After Words: Hamlet’s Unfinished Business in the Liberal Arts Classroom », dans Sonya Freeman Loftis, Allison Kellar et Lisa Ulevich (dir.), Shakespeare’s Hamlet in an Era of Textual Exhaustion, Londres, Routledge, p. 155-169.

- WALLON, Emmanuel (2006), « Inscription de cirque », Arts de la piste, nos 37-38, p. 60-61.

10.7202/041360ar

10.7202/041360ar