Résumés

Résumé

Les institutions d’hébergement pour personnes âgées d’aujourd’hui, en France, poursuivent, deux objectifs : celui de faire habiter et celui de soigner. La rencontre entre ces deux dialectiques offre à l’observateur les logiques à l’oeuvre dans ces institutions, différentes selon les situations. Trois systèmes coexistants de références y hiérarchisent chacun à sa manière les individus et les objets. Au sein de la « cité marchande », de la « cité industrielle » et de la « cité domestique », les résidents n’occupent pas la même place, et les interactions gagnent à être comprises dans l’entremêlement complexe de ces systèmes de références qui agissent l’institution.

Abstract

In recent times, French retirement homes have seen their twin objectives amalgamated as the task of providing residences for their inhabitants merges with the responsibility for nursing them. The meeting between these two dialectics provides the opportunity for observers to study the competing logics that underlie the various means of functioning by which such institutions operate. In this paper, this situation is explored with regard to three co-existing systems of, namely the “merchant city”, the “industrial city”, and the “domestic city”. In which, individuals and objects will be revealed subject to specific and particular hierarchies meaning that different types of service are offered. It is suggested that interactions ought to be understood through the complex inextricability of the dialectics, which essentially map the institution.

Corps de l’article

Introduction

Depuis les années 1960, les politiques sociales de la vieillesse en France ont visé à réduire les coûts liés au vieillissement de la population. Elles ont promu en ce sens une assistance tournée vers le domicile plutôt que l’hébergement en institution, et ont eu pour effet de retarder l’âge moyen d’entrée en institution. Ce faisant, on constate également une aggravation de l’état de santé des entrants (Catherin-Quivet, 2005 : 185-219). Cette évolution s’est accentuée dans les années 2000 avec le renforcement de la médicalisation des établissements. Le personnel des Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (ÉHPAD) se voit aujourd’hui investi d’un double objectif, dans le cadre de cette fusion des anciennes institutions d’hébergement à vocation sociale – les maisons de retraite – et des anciennes institutions médicalisées de long séjour. Il lui faut contribuer à faire de ces institutions des « lieux de vie », des espaces de type domestique, en même temps que d’avoir des pratiques de type hospitalières dans un espace qui est aussi consacré aux soins.

Il s’agit ici de comprendre la façon dont ces travailleurs se saisissent de la notion de « bien-être de la personne âgée » pour la traduire en pratiques, sans juger de l’adéquation morale de celles-ci. Nous ne poserons donc pas la question du travail des personnels en institution en termes organisationnels pour déterminer ce qui relèverait – ou non – de la « bientraitance », comme c’est parfois le cas dans les publications portant sur les maisons de retraite (Devigne, 2010 ; Mercadier, 2007), même s’il est par ailleurs nécessaire de traiter de ces questions de manière normative. Comment le personnel de ces établissements négocie-t-il la navigation entre les logiques de soin et de disponibilité pour l’individu, de fabrication du confort domestique, que recouvre la notion de « bien-être »[1] ? Quelle place revient aux résidents au sein de telles logiques d’interaction ?

L’analyse permettant de répondre à ces questions de recherche prend appui sur une enquête de terrain menée au sein d’un ÉHPAD privé, situé dans une petite agglomération du sud de la France. La population de résidents, dans son immense majorité, y présente un niveau de handicap assez élevé, qu’il s’agisse de handicaps physiques ou de troubles neurologiques. L’établissement comporte en outre une unité fermée réservée aux résidents atteints de la maladie d’Alzheimer. La structure, récente, accueille jusqu’à 80 résidents. Le personnel essentiellement féminin y intervenant se compose d’agents de service hospitaliers (ASH) dirigés par une « gouvernante » et employés par une société de sous-traitance ; d’aides-soignantes (AS), d’infirmières, d’une psychologue, d’une animatrice, de deux secrétaires et d’une directrice d’établissement, tous sous l’autorité d’un directeur d’exploitation. Une seconde société de sous-traitance emploie sur place un chef-cuisinier et deux seconds de cuisine. Enfin, plusieurs kinésithérapeutes libéraux interviennent dans l’enceinte de l’institution.

Menée en deux parties, notre enquête se compose d’une investigation de type ethnographique et participante, et d’un corpus de 30 entretiens[2] ; les réflexions menées individuellement par le personnel en situation d’entretien ont pu être mises en parallèle avec les observations effectuées pendant un an dans la structure, et pendant un mois en tant qu’employée au poste d’agent de service hospitalier (ASH). Cette méthode nous a permis de résoudre l’une des questions de recherche ayant émergé de l’enquête de terrain : celle de la tension quotidienne régnant dans l’institution. Le modèle des cités tel que le développent Luc Boltanski et Laurent Thévenot (Boltanski et Thévenot, 1991) permet d’appréhender ces tensions. L’analyse lexico-sémantique des entretiens et du carnet d’enquête[3] a été fondée sur le repérage d’indicateurs de chacune de leurs cités. Nous expliciterons ce modèle en première partie du présent article, tandis que les trois parties suivantes seront consacrées à la présentation des principaux indicateurs et de chacune des trois cités les plus visibles que l’analyse des matériaux d’enquête a fait émerger.

Logiques à l’oeuvre et mondes de référence : les cités de Boltanski et Thévenot

Lovée dans les moments de tension – c’est là que les logiques émergent et se donnent le mieux à voir parce que les acteurs s’y soumettent à l’épreuve de la justification –, cette enquête autorise à décrire les principes à l’oeuvre en résidence. Ces justifications, produites au cours des entretiens, nous permettent de remonter jusqu’aux principes communs qui guident les actions de chacun. Pour reprendre la terminologie de Boltanski et Thévenot, nous nous référerons dans cet article à leurs cités, en tant que modèles partagés d’ordre légitime qui hiérarchisent les choses et les objets. Elles posent une partition entre les grands et les petits (individus, objets, choses), et chacune dispose d’un principe supérieur commun, autour duquel s’articulent les principes généraux d’une cité.

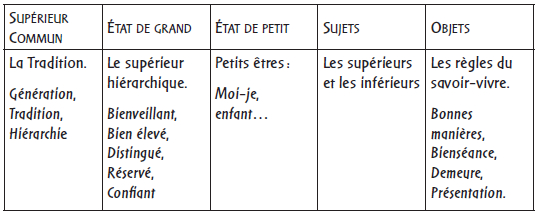

Dans notre cas, trois des cités de Boltanski et Thévenot se sont révélées agir l’institution : la cité industrielle, la cité marchande et la cité domestique. Nous retiendrons provisoirement ici que la cité domestique tient la tradition comme principe supérieur commun, que la cité industrielle se réfère à l’efficacité et le monde marchand, à la concurrence. Nous verrons comment le fait d’avoir à produire un espace domestique à l’aide de logiques industrielles dans une cité marchande fait émerger des moments de tension au sein de l’institution. Nous évaluerons la place des personnes âgées[4] – place attribuée et négociée – dans ces espaces et ces pratiques dont ils sont objets, mais aussi acteurs.

Nos résultats se sont révélés très similaires à ceux que produit Gérard Rimbert (Rimbert, 2011). Sa description extrêmement fine de l’ÉHPAD, faisant écho à nos observations à bien des égards, fait elle aussi émerger la question de :

[…] cette tension entre la nécessité pratique d’un temps rationalisé symbolisé par le chronomètre et la valorisation officielle d’un temps domestique tranquillement rythmé par le carillon. […] les deux types de temporalités étudiées correspondent à deux exigences de la maison de retraite qui transcendent les groupes puisque c’est le travail de chacun qui se trouve ainsi touché par la contradiction

Rimbert, 2011 : 103

Là où Gérard Rimbert reconnaît deux « temporalités conflictuelles » et un contexte, celui de l’établissement d’hébergement à but lucratif, Boltanski et Thévenot nous permettent d’approfondir l’analyse, de comprendre que ces temporalités et ce contexte sont en fait des indicateurs de mondes logiques plus vastes et concurrentiels. Leur modèle autorise à élargir la perspective pour comprendre la conflictualité de ces principes.

En effet, ces trois cités collectives, saillantes, et entremêlées, chaque catégorie de personnel s’en saisit alternativement dans la réalisation de son travail. Elles ne sont pas juxtaposées et mobilisées par l’une ou l’autre des classes de personnels, mais superposées, présentes chez tous, et différemment mobilisées. Or, le fait que les individus puissent interpréter une même situation depuis une cité – un monde – différent engendre des tensions, car les ordres de grandeur qu’ils utilisent pour adapter leur conduite au contexte ne mobilisent pas les mêmes références. Chacun se situe dans une cité et valorise donc un principe supérieur et des ordres de grandeur différents, suscitant un conflit. Les gestionnaires de l’institution d’hébergement se saisissent plus volontiers de la cité marchande, tandis que les femmes de ménage se situent à un extrême de la cité domestique. Les gestionnaires imposent que l’on vouvoie le client (cité marchande) ; les femmes de ménage tutoient les résidents pour lesquels elles ont de l’affection (cité domestique). Elles comprennent le point de vue des gestionnaires, mais adhèrent plus généralement aux ordres de grandeur de la cité domestique.

Enfin, chacune de ces cités, à sa manière, hiérarchise les individus du collectif (personnels, résidents et familles), et nous verrons notamment que les personnes âgées n’occupent pas toujours la place des petits de l’institution.

Le monde marchand. Clients et usagers : les résidents et leurs familles

Note : Les tableaux d’indicateurs de chaque cité procèdent d’une schématisation de la description des auteurs.

Animée, entre autres, par un souci de rentabilité, l’institution à but lucratif doit maintenir un nombre de résidents « suffisant », c’est-à-dire proche de sa capacité d’accueil totale. La directrice de l’établissement remarque que lorsque la structure se dépeuple, il ne s’agit pas de « choisir » les résidents entrants : « Même s’il est schizo, tu le prends. » L’établissement vise cependant une population relativement fortunée, avec des tarifs assez élevés pour le secteur, en revendiquant des prestations adaptées à chacun. L’idée est que le prix est directement lié à la qualité du service. Plus la prestation est chère, plus le service rendu sera de qualité.

La réputation de l’établissement étant l’une des composantes essentielles de ses capacités à « recruter » de nouveaux résidents, une démarche de qualité, satisfaisant aux exigences de « bien-être », apparaît donc comme un principe explicite. Les premiers éléments du cadrage intellectuel dont les personnes âgées font l’objet apparaissent d’ailleurs dans les publicités que diffuse l’établissement. Celles-ci mettent en avant le « lieu de vie », les « échanges », la « prise en charge médicalisée », et présentent la structure comme ayant « vocation à [l’accueil des personnes âgées dépendantes], avec le plus de dignité, de confort, d’intimité et de sécurité ». Les publicités produisent ainsi une réponse teintée d’évidence à la solitude, aux dépendances, à l’enfermement, aux « risques » d’ordinaire attribués à la vieillesse. Elles s’adressent de fait aux familles de personnes âgées, susceptibles d’êtres clientes de telles solutions. Il faut là bien distinguer que la position de client n’est pas forcément occupée par l’usager de la maison de retraite. Bien souvent, ce sont les proches qui sont clients, lesquels s’inscrivent donc, eux aussi, dans la cité marchande.

En opposition avec la vision anti-institutionnelle ayant servi de grille de lecture aux maisons de retraite depuis les années 1960, en les décrivant comme des institutions totales (Goffman, 1979), l’arrivée d’institutions privées dans le domaine de la prise en charge de la vieillesse a contribué à modifier la place accordée aux résidents en institution – du moins dans la cité marchande. Loin du traitement collectif et désindividualisant des anciens hospices pour vieillards, les institutions actuelles, lorsqu’elles sont agies par la cité marchande, prônent au contraire une prise en charge respectant l’individu dans ses particularités, ses volontés. Ainsi le chef-cuisinier remarque : « Des personnes comme là, je me vois mal leur dire : “Ouais, il faut finir l’assiette ! Eh non, on peut pas ! Et puis bon, ils payent quand même assez cher ! » Cet extrait nous permet d’entrevoir comment l’hébergement à but lucratif pour personnes âgées a joué : ces règles de bonne conduite relèvent d’une dialectique marchande. Ces résultats concordent avec ceux d’Isabelle Mallon :

En raison du mouvement d’individualisation des institutions, le rôle de résident est peu formalisé. Les attentes de l’institution vis-à-vis du résident sont formellement plus faibles que dans les années 1970. Les établissements laissent plus de liberté aux personnes âgées qu’ils accueillent. Ils ne cherchent pas à imposer les activités par exemple

Mallon, 2004 : 221

Cette logique apparaît effectivement dans le discours de l’animatrice : « Après, je vais pas les forcer, hein ? Je suis pas là pour les obliger à faire des choses qu’ils ont pas envie ! C’est pas mon but. Mon but, c’est de leur apporter un peu de joie, de les occuper… C’est pas de les forcer à faire des choses qu’ils ont pas envie… » Contrairement à ce qu’une lecture en termes de domination de l’institution voudrait, dans la cité marchande, on voit bien qu’on ne peut pas forcer l’usager-client à faire ce qu’il ne veut pas faire, et ce sont là les clôtures de l’action propres à cette cité que nous touchons.

Les personnes âgées, grandes de l’espace marchand

Les résidents eux-mêmes, ainsi que leurs familles, se saisissent volontiers de cette logique pour revendiquer un droit aux prestations individualisées : « avec ce qu’on paye… » est une remarque assez courante. De fait, dans la logique marchande, les clients disposent d’une position de force. L’institution, on l’a vu, dépend de leur apport, et doit l’entretenir et le maintenir pour ne pas voir sa clientèle s’en remettre à la concurrence.

Les individus se trouvent positionnés dans une symétrie autour de l’échange. B., aide-soignante, exprime cette symétrie : « [Ils] ont besoin de nous, comme nous on a besoin d’eux. Parce que finalement, c’est eux qui nous font vivre. » Mais en tant que cité, elle hiérarchise également les individus, et les grands y sont ceux qui disposent de la plus grande quantité d’argent. Ainsi, en tant que payeurs, qu’ils le soient directement, ou en tant que supports du paiement, les personnes âgées hébergées en institution à but lucratif bénéficient d’une position dominante : ils y achètent la satisfaction de leurs « besoins ». Cette relation marchande se renverse parfois. Pour mériter la satisfaction des besoins, il faut payer. Mme C., habituée à rester dans sa chambre durant la journée, ayant eu recours un matin à une ASH passant par là pour lui remettre son soutien-gorge, lui demandait ainsi après coup combien elle lui devait.

En somme, l’ÉHPAD privé est inséré dans des logiques marchandes et vend, à ce titre, une plus grande individualisation des résidents, des soins prodigués à une personne en tenant compte de ses spécificités. Il s’inscrit là à l’opposé des institutions totales où le traitement collectif des vieillards avait pour effet de désindividualiser les résidents. Leur satisfaction, comme celle de leur famille, concourt à la bonne réputation de l’établissement et assure ainsi un apport éventuel en nouveaux résidents, mais garantit également que ceux qui y sont entrés y restent. Dans une démarche commerciale, la satisfaction du client est primordiale, parce qu’elle garantit la pérennité de la relation et de la « maison ».

Logique industrielle : le « bien-être » des résidents objet d’une production

Satisfaire les besoins des clients implique une autre dialectique : celle de l’efficacité. Il faut, pour le personnel, pouvoir être à la fois à chacun et à tous. Cela demande une organisation rationalisée, et il s’agit cette fois d’une logique de type industriel.

Le nombre de résidents et les temporalités sociales du travail impliquent que les tâches à accomplir le soient dans un temps extrêmement limité (suivant le ratio entre nombre d’employés et nombre de résidents), mais que l’imprévu puisse également être pris en compte dans cette organisation. Souvent dans l’urgence, le personnel dispose de peu d’instants qui ne soient pas formalisés par un emploi du temps rigide. Le temps qu’une ASH peut passer par chambre fait l’objet d’une moyenne, de même que le temps qu’une aide-soignante peut passer à la toilette d’un résident. Cet aspect du travail de tous est saillant les jours où l’un ou plusieurs des employés manquent. Leur part de travail est divisée, et chacun des présents endosse le poids des tâches en plus de la sienne. Quoi qu’il en soit, la charge totale de travail reste la même d’un jour à l’autre, rien ne peut être repoussé au lendemain. La tension ces jours-là est palpable, les emplois de temps étant déjà extrêmement serrés. Conformément au modèle de Boltanski et Thévenot, dans cette cité-ci (1991 : 252), les employés sont interchangeables, puisque cette division du travail fait que les tâches sont standardisées, par une fiche de poste, notamment. Les « cahiers de transmission » font office de « mémoire », et il n’est pas nécessaire d’avoir une « connaissance » de l’institution pour y être opérationnel.

Dans le temps qui est imparti, il faut qu’un maximum rationalisé de tâches soit accompli. Les logiques adossées au travail comportent donc une forte connotation industrielle. De leur arrivée jusqu’à l’heure de leur départ, les changements de types de tâches sont minutés. En tant qu’observatrice participante, cette contrainte a été centrale : n’ayant aucune expérience de ce travail, je n’ai jamais réussi à respecter les rythmes imposés. J’ai bénéficié d’une certaine condescendance des gestionnaires, eu égard aux raisons de ma présence dont ils étaient avertis. Ainsi, lorsque toutes les ASH « descendaient » pour le service, il me restait généralement trois, voire quatre chambres à nettoyer. Or le fait de ne pas réussir à respecter le rythme créait plusieurs problèmes. D’abord, l’une des résidentes de ces chambres n’acceptait qu’à regret de ne pas être présente – puisqu’elle devait se rendre au repas – lorsque je nettoyais sa chambre. Il manquait ensuite quelqu’un au service, mais il était inconcevable que certains résidents puissent avoir terminé leur repas et regagner une chambre « non faite ». Ne pas pouvoir suivre la cadence en étant trop lent déséquilibre ainsi toute l’architecture organisationnelle de la structure.

Mais, à l’inverse, aller trop vite est tout aussi compromettant. Quelqu’un de « trop » efficace, arrivant à dégager du temps, à être en avance, sera menacé de se voir rajouter des tâches. La « gouvernante », ayant constaté que ses employées accéléraient la cadence afin de pouvoir s’aménager des temps de pause, considérait que ce rythme ne pouvait qu’être néfaste au « bien-être » des résidents. Ils devaient, à n’en pas douter, être bousculés, pressés à l’heure du repas – chose inacceptable. Et c’est à l’intérieur de ce modèle que l’on peut le mieux reconnaître les institutions totales dont sont issues ces structures : le résident y est récipiendaire, mais pas acteur, son « bien-être » y est conçu comme dépendant uniquement du travail fourni par les employés. Ce « bien-être » ne peut être produit par les résidents eux-mêmes, il représente le fruit de la production industrielle qui a cours dans l’institution.

La logique industrielle qui sous-tend la division du travail garantit donc le « bien-être » des résidents. C’est grâce à la cadence que l’on peut s’occuper de chacun, et ne pas la respecter peut entrer en conflit avec le « bien-être ». L’urgence qui la caractérise s’avère incongrue dans la fabrication d’un espace de type domestique. Coexistent donc bien les deux vitesses décrites par Rimbert : la tranquillité du temps des résidents repose sur l’efficacité du personnel, lequel doit faire disparaître de la perception des habitants les mécanismes de la production de leur « bien-être ».

Logique domestique, le « lieu de vie » institutionnel

La définition de l’espace pour les résidents en termes de « lieu de vie » demande de régler les activités et les interactions sur le monde domestique, tandis que pour le personnel, ce lieu est d’abord celui de leur univers professionnel, l’espace relève d’un monde de type industriel. Ils ne doivent pas perdre de vue que l’objet de leur activité professionnelle reste de maintenir une cité de type domestique, une « maison ». Cette cité domestique s’oppose à la cité industrielle en tant qu’elle :

[…] ne se traduit pas en termes de confiance, et repose sur des traditions et des précédents qui font foi. Les ressources domestiques sont mises en oeuvre dans un mode de gestion du personnel qui valorise l’expérience spécifique acquise par l’ancienneté dans la maison, et qui s’éloigne en cela d’un ordre marchand dans lequel les êtres doivent être mobiles, sans attaches et sans passé

Boltanski et Thévenot, 1991 : 21

La « gouvernante » l’exprime : « Parce que ça reste un lieu de vie. Même si [la maison de retraite] est médicalisée, ça reste quand même un lieu de vie. » Le vocabulaire même utilisé pour indexer son poste fait appel au champ lexical de la domesticité. Telle la responsable des domestiques dans une maison bourgeoise du xixe siècle, la « gouvernante » est ici responsable des agents de service. Cette logique valorise le « savoir-vivre », le « respect ». Dans ce cadre, le travail bien fait, c’est le travail qui est fait « correctement, avec respect pour les résidents », comme l’expriment la responsable des ASH, ou bien l’aide-soignante de nuit. C’est « un contact qu’on a ou qu’on n’a pas ».

Alors que dans le discours des aides-soignantes, le « respect du résident » est une valeur fondamentale, faite de formules de politesse, de vouvoiement, de distance révérencieuse, les ASH, ayant un rôle dé-médicalisé par rapport à leurs consoeurs, entretiennent des relations avec les résidents qui ne reposent pas sur le même registre. Elles les tutoient souvent, les appellent par leur prénom, mais pas sans qu’ils l’aient proposé au préalable. « C’est eux qui le réclament, hein. […] Mme S. – Alice – , au début, le nom, on n’arrivait pas à lui dire, alors elle nous a dit : “ah, mais c’est pas grave, dites moi Alice, comme ça, ça sera plus simple” » (D., ASH). Situées à l’extrême de cette logique domestique, les ASH endossent seules, à l’exception de l’animatrice, la tâche de faire de la maison de retraite un « lieu de vie ». Tandis que les aides-soignantes lèvent, lavent, couchent les résidents, passant le plus clair de leur temps dans les étages, dans l’espace privé de chacun, les ASH vaquent, font le service à table, nettoient tous les lieux et occupent l’espace public de l’institution.

La médicalisation de ces « lieux de vie » réservés aux personnes âgées porte à croire que l’on peut qualifier les employés de telles structures de « personnel médical ». Or les ASH bénéficient d’un label médicalisant sans nécessairement avoir reçu de formation médicale à proprement parler, ou avoir une quelconque expérience en milieu médical. Leur rôle consiste à faire le ménage des espaces publics et privés de l’institution, et le service à table au cours des repas. Ce sont elles qui aident les résidents à manger, et leur relation à eux est profondément différente de celle des personnels médicaux et paramédicaux.

Inscrites dans le registre de la domesticité, elles considèrent que le vouvoiement porte la marque d’un « contact qui ne passe pas », même s’il est formellement interdit par les gestionnaires de l’institution de tutoyer les résidents, ou de les appeler par leur prénom. Les notes à l’attention du personnel, disséminées dans les espaces qui leur sont aménagés dans la maison, le rappellent constamment. Ces marques de familiarité se font donc clandestinement, quand les responsables, ou les familles, ne sont pas à portée de voix. Ainsi la prescription de comportements spécifiques pour les personnels de l’institution, subordonnée à la définition de ce qui est bon pour les résidents, peut parfois aller à l’encontre des souhaits de ces derniers, et à l’encontre d’une forme d’appropriation de l’institution.

Petits de l’espace domestique

Conformément à la description qu’en donnent Boltanski et Thévenot, le monde domestique de la maison de retraite organise et hiérarchise les individus de manière à ce que chacun soit immédiatement inséré et reconnaissable par et dans cette hiérarchie. Les blouses de chaque classe de personnel permettent de reconnaître leur fonction et leur positionnement en un clin d’oeil. Ce monde est fondé sur le modèle de la famille, avec un « père » au sommet de la hiérarchie – ici, le fondateur de l’institution, mais également la gouvernante. Mais l’asymétrie qui existe entre les grands et les petits de l’espace domestique rassemble les ASH et les résidents.

Au sein de cette logique, les petits du personnel, ce sont les ASH. Et l’analogie familiale à laquelle elles se réfèrent pour décrire la maison de retraite les positionne dans une certaine symétrie avec les résidents. Symétrie qu’elles tentent d’instaurer d’ailleurs en les tutoyant. « On fait un peu les folles au moment du repas, on les fait rigoler, comme si on était à la maison, quoi ! En fait, c’est une grande famille, en gros » (G., ASH). La famille, dans ce cadre, postule un registre d’interactions qui en appelle aux sentiments, alors que cette attitude sera reçue comme inadéquate par les responsables et les personnels médicaux. La mobilisation de vertus professionnelles (industrielles) dans un espace « de vie » (domestique) crée un paradoxe qui fait l’objet d’une négociation permanente de ces employées qui vont et viennent entre ces deux dimensions :

Y en a qui arrivent à faire la barrière. C’est-à-dire que bon, elles, elles sont ASH et que le résident, c’est le résident. D’avoir un rapport avec lui professionnel […] Tu peux le respecter, tu peux lui parler gentiment, poliment, être à son soin, le soutenir, l’écouter, mais sans pour autant t’impliquer intérieurement !

K., gouvernante

Pour les ASH, fabriquer un espace de vie, met leur « personnalité » en jeu. Elles reproduisent « ce qu’elles font à domicile » dans l’espace de la maison de retraite. Situées à l’extrême du modèle domestique, elles éprouvent un décalage fort avec la cité marchande.

Au coeur de ce décalage, leur référence à la structure familiale place les personnes âgées dans une position de petits. Ils y sont vus comme des enfants. Cette analogie se révèle extrêmement répandue dans l’univers des soignants, et les résultats apportés par l’enquête en maison de retraite confortent les résultats d’enquêtes antérieures réalisées en milieu hospitalier (Loffeier, 2006). La vieillesse, et particulièrement la vieillesse atteinte de troubles cognitifs, est perçue comme un retour en enfance. Au prisme de cette analogie, les demandes des résidents sont perçues comme urgentes, égoïstes, et parfois déplacées, comparables à celles de jeunes enfants. Alors que le monde marchand valorise l’individualisation des soins apportés, le monde domestique décrit la revendication à ces prestations individualisées sous un régime moral de l’égoïsme et de la déresponsabilisation : « Et puis bon, ils sont redevenus des enfants, quoi, hein ? Il y a que eux, il faut s’occuper que d’eux » (J., ASH).

Ces déclarations faites en situation d’entretien, dont cet extrait fait figure d’archétype, font écho aux observations réalisées dans l’institution. Il y a d’abord l’unité Alzheimer. Là, les aides-soignantes interpellent les résidents à l’aide de diminutifs de leur prénom, dépersonnalisent leurs tournures de phrases : c’est à la troisième personne du singulier qu’elles s’adressent à eux – « Allez Lulu, on va appeler l’ascenseur ! » Et parmi les activités qui leur sont proposées, on compte le coloriage de figures extraites de livrets destinés à la petite enfance.

Il y a ensuite les confrontations du personnel aux demandes incessantes des résidents. Traverser la salle commune de l’institution vêtu(e) d’une blouse provoque, sans exception, une levée de bras implorants, une ola de « Madame ! » plus ou moins hésitants. Force est de constater que certaines de ces demandes se révèlent sans objet apparent : telle résidente demandera de remettre un coussin qui est déjà en place, telle autre restera surprise d’avoir obtenu une réponse et cherchera alors quelque chose à demander, une fois l’attention du passant acquise. La relation de service implique des résidents qu’ils formulent des demandes, et la plupart d’entre eux s’attèlent à cette tâche avec ferveur. Reste aux différents personnels de faire la part entre les « vraies » requêtes et les requêtes qu’ils pourront apparenter à des demandes d’attention enfantines.

Ainsi, parmi d’autres, Mme G. répète, à longueur de journée, et sans interruption : « madame ! madame ! ». Ses appels sont, la plupart du temps, ignorés du personnel, rompu à ses plaintes. L’observateur extérieur aurait tôt fait de voir dans cette indifférence apparente les marques de la domination institutionnelle, froide et dépersonnalisante. Or il faut avoir été accrédité à répondre à ces requêtes pour savoir qu’elles sont le plus souvent dénuées d’objet, et que le temps étant compté pour les employés, répondre à l’ensemble des demandes s’avère impossible. Mais les enseignements de l’habitude, propres à la logique domestique, peuvent coûter :

Je fais la chambre de Mme T., et on rigole ensemble des « Madââme » de Mme G., sa voisine. Elle me dit qu’elle a encore fait ça jusqu’à tard hier soir. Mme G. crie depuis dix minutes. Je vais voir, l’AS n’est pas là. Elle avait emmêlé sa télé en se trompant de bouton sur la télécommande. J’en parle à la pause à F. Elle me raconte qu’une fois, elle criait pareil, mais qu’avec l’AS, elles n’y étaient pas allées avant un bon moment. « Elle était tombée, et était étalée par terre. Mais c’est ça, quand t’es fatiguée et que t’as l’habitude qu’elle appelle pour rien… » C’est le petit garçon qui criait au loup

Note de carnet de terrain, 18 juillet 2010

Au registre de l’analogie à l’enfance, il y a enfin la déresponsabilisation des résidents relégués dans ce cas aussi bien au statut d’enfants que de malades. Agressifs, insultants, parfois violents, le personnel a ordre de ne pas répondre. « On n’a pas le droit, on n’a pas le droit de les engueuler, il faut aller dans leur sens en fait. […] Pour [la direction], c’est pas grave [que le personnel se fasse insulter] : c’est des personnes âgées donc il faut laisser faire, voilà ! » (J., ASH) On entraperçoit dans cet extrait le conflit entre les cités domestique et marchande : alors que la cité domestique permet l’utilisation d’une autorité sur les petits, la cité marchande, dans laquelle s’inscrivent principalement les gestionnaires, interdit cette domination sur l’individu payeur.

Chez les aides-soignantes une démarche d’autorité peut faire suite : le ton monte, on gronde le résident. Mais l’idée, chez les uns comme chez les autres, c’est que contrairement à l’enfant en construction, la pédagogie dans sa valeur d’apprentissage n’a pas sa place dans l’interaction de la maison de retraite. Il existe bien une forme de pédagogie, en tant que contrôle et autorité sur l’individu, mais la personne âgée, on le constate, n’est pas perçue comme capable du déplacement que demande un apprentissage. Les personnes âgées sont perçues comme des points de stabilité que l’on « maintient[5] », mais pour qui l’amélioration n’est pas envisagée. Si on les fait participer à leur toilette, par exemple, c’est pour qu’elles « ne perdent pas » leurs « capacités ».

Ainsi, dans le mouvement décrit de « retour en enfance », les personnes âgées sont renvoyées à ce qui est reconnu comme les travers de l’enfance, ce qui les définit en tant que petits dans l’espace domestique. Une enfance, certes, mais sans avenir. On note l’absence de ce que Basil Bernstein appelle le droit à l’amélioration, « disposition permettant de vivre les frontières, qu’elles soient sociales, intellectuelles ou personnelles, non comme des prisons, des stéréotypes, mais comme des tensions condensant le passé et ouvrant des futurs possibles » (Bernstein, 2007 : 14 ; notre soulignement). En tant que l’un des trois droits fondamentaux et conditionnels pour une « démocratie effective », selon Bernstein, il s’agirait donc de reposer la question de la citoyenneté des personnes âgées en leur rendant un droit au changement défait des questions de leur espérance de vie restante.

Conclusion

Si le mouvement d’individualisation de la prise en charge des personnes âgées hébergées en institution a conduit à leur attribuer une place dominante lorsqu’elles sont positionnées en tant que clientes dans la cité marchande, les autres systèmes de valeurs à l’oeuvre en institution continuent à les produire en tant qu’objets et non en tant que sujets de l’action. Lorsque c’est de la « cité industrielle » que le personnel se saisit, elles sont alors récipiendaires des services, et leur bien-être n’est conçu que comme un produit pour elles, et non comme un bénéfice qu’elles pourraient contribuer à créer. Dans la « cité domestique », leur vieillesse est vue comme un retour en enfance, à ceci près qu’il s’agit d’une enfance dépourvue de ses promesses d’avenir, donc dépourvue de ses capacités de déplacement dans le temps, de ses capacités d’amélioration.

Nous avons observé que tous les personnels s’inscrivent de la même manière dans la cité industrielle de l’efficacité. En revanche, certaines catégories de personnels se situent aux extrêmes des deux autres cités : les gestionnaires de l’institution à l’extrême de la cité marchande, fondée sur la concurrence, et donc sur le souci du client ; les ASH à leur opposé, à l’extrême de la cité domestique, avec un souci des « papis et des mamies ». Ces positionnements très éloignés, de même que la superposition des principes contradictoires, favorisent l’émergence de tensions dans l’espace de la maison de retraite.

Remonter jusqu’aux principes à l’oeuvre, jusqu’aux « modèles d’ordre légitime » permet ainsi de dépasser la seule description des tensions en présence pour en comprendre les mécanismes profonds, ainsi que la hiérarchie sociale qu’ils posent. Le modèle de Boltanski et Thévenot, en nous autorisant à appréhender les mondes depuis lesquels le personnel d’institution interagit – ensemble et avec les résidents –, ouvre la voie de changements qui pourraient être autres que de surface. Dans les figures de compromis entre les mondes que proposent les deux auteurs, ils notent : « les relations domestiques sont parfois insérées à l’intérieur d’une cité marchande […] On prône alors le “beau geste” […], un acte que l’on fait en faveur de quelqu’un ou à sa demande, pour que cette personne devienne votre obligé » (1991 : 380). Améliorer les relations de travail des employés d’établissements d’hébergement en résorbant les tensions permettrait du même coup de réhabiliter le rôle des personnes âgées, et c’est vers ces situations de compromis entre les mondes agissant l’institution que nous devrions tendre.

Parties annexes

Note biographique

Iris Loffeier est assistante d’enseignement et de recherche à l’Université de Bretagne Occidentale et doctorante à l’Université de Provence (Aix-Marseille I) au Laboratoire méditerranéen de sociologie (LAMES). Ses champs de spécialités recouvrent la sociologie de la vieillesse, la sociologie de la santé et des politiques publiques, la sociologie de la connaissance et celle de la culture.

Notes

-

[1]

La notion de « bien-être » des personnes âgées représente une prescription de la part des gestionnaires de l’institution étudiée. L’expression, figée, est au centre des entretiens.

-

[2]

De type semi-directif, ces entretiens ont été conduits avec toutes les classes de personnel sur le lieu de travail et de façon formelle. Le guide d’entretien interrogeait les pratiques des personnels, le « faire », de manière à également obtenir des informations sur les justifications à l’origine de ces pratiques. Cette méthode de recueil a notamment permis des échanges très individualisés, défaits des discours de surface que l’on obtient généralement en interrogeant directement les « représentations » des interviewés : « Que faites-vous ? » plutôt que « Que pensez-vous ? ».

-

[3]

Les données du carnet d’enquête ont été analysées avec les mêmes outils que ceux des entretiens. Nous avons considéré que son contenu avait le même statut que celui des entretiens.

-

[4]

Il faut noter ici qu’il ne s’agit pas nécessairement de personnes ayant atteint ce qui est communément appelé « le grand âge » : l’état de santé étant, dans la plupart des cas, la raison de l’entrée en institution, une partie des résidents est plus proche de la soixantaine que de toute autre dizaine.

-

[5]

Il s’agit d’un terme indigène, d’ailleurs particulièrement présent chez les kinésithérapeutes : on ne pourra pas les soigner, mais on tente de « maintenir », de prévenir une aggravation.

Bibliographie

- Bernstein, B. (2007). Pédagogie, contrôle symbolique et identité : théorie, recherche, critique, Québec, Presses de l’Université Laval.

- Boltanski, L. et L. Thévenot (1991). De la justification : les économies de la grandeur, Paris, Gallimard.

- Catherin-Quivet, A. (2005). « Évolution de la population âgée en institution et politiques de mise en oeuvre (1962-2004) », Annales de démographie historique, no 2, 185-219.

- Devigne, M. (2010). « Produire la bientraitance », Gérontologie et société, no 133, 145-157.

- Goffman, E. (1979). Asiles : études sur la condition sociale des malades mentaux et autres reclus, Paris, Éditions de Minuit.

- Loffeier, I. (2006). Les personnes âgées et leur santé : construction cognitive d’une catégorie sociale. Étude des représentations des personnes âgées en milieu hospitalier, Mémoire de Master 2, recherche sous la direction de Nicole Ramognino.

- Mallon, I. (2004). Vivre en maison de retraite : le dernier chez soi, Rennes, Presses universitaires de Rennes.

- Mercadier, C. (2007). « Aide-soignante : un métier plus éthique que technique », Empan, vol. 4, no 68, 106-108.

- Rimbert, G. (2011). Vieillards sous bonne garde : réparer l’irréparable en maison de retraite, Broissieux, Éditions du Croquant.

Liste des tableaux

Le monde marchand. Clients et usagers : les résidents et leurs familles

Logique industrielle : le « bien-être » des résidents objet d’une production

Logique domestique, le « lieu de vie » institutionnel