Corps de l’article

L’évolution normale des civilisations va de l’absence de prévention des naissances à l’avortement puis à la contraception (avec un certain taux irréductible d’avortements « résiduels »)

Christopher Tietze (1908-1984)

Les avortements aux États-Unis depuis 30 ans

En 1967, aux États-Unis, l’État du Colorado adoptait une loi qui autorisait l’interruption volontaire de grossesse (IVG) en cas de danger physique ou émotionnel. En 1971, cette loi s’étendait à 19 autres États, et en 1973, la Cour suprême des États Unis, dans le cas Roe versus Wade, rendait un arrêt – fondé sur le « droit de vie privée » inscrit dans la constitution américaine – qui reconnaissait aux femmes le droit de décider de l’interruption de grossesse au cours des 6 premiers mois. Les États-Unis étant une fédération, la constitution s’impose à tous ; mais chaque État ayant sa propre législation, une vision d’ensemble nécessiterait de longs développements.

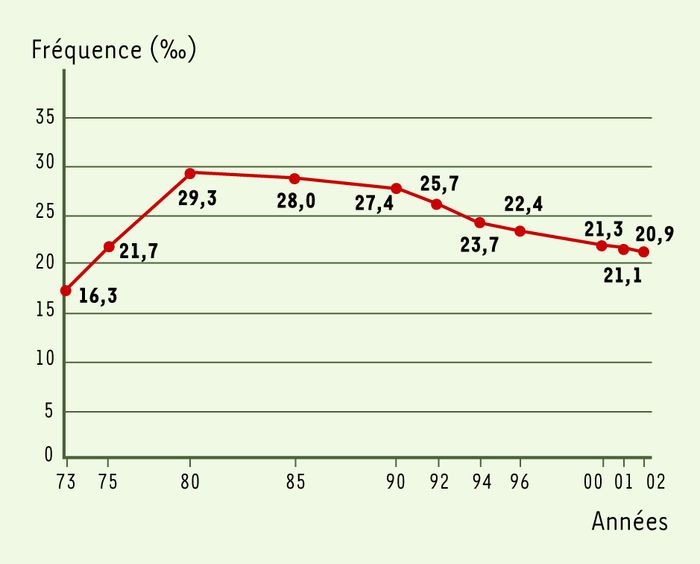

La courbe d’évolution du nombre des IVG pour 1 000 femmes âgées de 15 à 44 ans montre qu’après avoir connu un pic atteignant presque 30 ‰ entre 1980 et 1985, celui-ci a ensuite baissé régulièrement pour se situer à 20,9 ‰ en 2002 [1] (Figure 1).

Figure 1

Fréquence des avortements aux États-Unis.

En 1992, 14 % seulement des IVG étaient pratiquées aux alentours de la 6e semaine. Mais, en 1999, les IVG précoces atteignaient 22 % [2, 3].

En septembre 2000, la FDA (food and drug administration) autorisait le RU486 aux États-Unis (alors que le méthotrexate était jusque-là préconisé, mais peu utilisé). Dans la première moitié de 2001, 37 000 avortements médicaux par miféprisone (RU486 + prostaglandines) ont été pratiqués, c’est-à-dire 6 % de l’ensemble des avortements. En général, ils ont eu lieu dans des cliniques qui réalisaient déjà des avortements chirurgicaux, mais certains établissements se limitent aux IVG médicamenteuses. Le protocole reste coûteux : 490 $ US contre 370 $ US pour une IVG chirurgicale à 10 semaines en 2001 [4].

Des difficultés croissantes d’accès à l’IVG

Depuis 1990, la législation des États et du gouvernement fédéral devient plus restrictive. En 1992, la Cour suprême fait évoluer la loi avec le Planned parenhood versus Casey. Les États peuvent réduire les protections légales accordées aux femmes et aux médecins, à condition toutefois que ces restrictions n’entraînent pas un « fardeau excessif » pour les femmes souhaitant une IVG. En novembre 2003, le Federal partial birth abortion act interdit les avortements du 2e trimestre faits par dilatation puis extraction. De plus, la législation d’autorisation parentale est renforcée, ce qui peut en partie expliquer la diminution du nombre des IVG chez les mineures. En outre, de nombreux comtés, surtout en mileu rural, sont dépourvus de centres d’interruption de grossesse et 29 % des femmes voulant y avoir recours doivent faire 50 miles ou plus pour trouver un médecin ou une clinique pouvant les accueillir [4]. Enfin, la prise en charge est loin d’être systématique (excepté en cas de viol, inceste ou de mise en danger de la santé de la mère). Dix-sept États fournissent une aide aux femmes à bas revenus. Environ 14 % seulement des IVG sont payées par des fonds publics.

Les avortements en France depuis 30 ans

Depuis l’adoption de la loi Veil, en 1975, les IVG sont autorisées en France sous certaines conditions. En 1982, le remboursement de l’acte par la sécurité sociale a été voté et, en 2001, la loi a été reconduite avec des assouplissements :

l’entretien pré-IVG devient facultatif pour les femmes majeures ;

le délai légal est allongé de 10 à 12 semaines de grossesse ;

la prescription du RU486 par les médecins généralistes est autorisée sous certaines conditions ;

l’autorisation parentale pour les mineures n’est plus obligatoire, la présence d’un adulte référent peut suffire ;

les médecins libéraux peuvent prescrire une contraception à une mineure sans autorisation parentale.

L’interruption volontaire de grossesse restant un acte médical initialement contraire au serment d’Hippocrate, et qui soulève des problèmes éthiques, il est donné aux médecins le choix d’en refuser la pratique.

Les législateurs avaient adopté cette loi en raison du grand nombre d’avortements clandestins qui représentait un véritable fléau social, mais ils escomptaient que le développement de la contraception conduirait à une diminution progressive du recours à l’avortement. Force est de constater que, 30 ans après la promulgation de la loi, le nombre d’IVG n’a pas diminué (Figure 2).

Figure 2

Fréquence des IVG en France de 1975 à 2000 [5].

Une analyse récente montre comment l’évolution des comportements permet d’expliquer ce paradoxe [5].

La contraception a progressé sans faire baisser le nombre d’IVG

En dépit de l’utilisation massive de la contraception médicale, le nombre des IVG est donc resté étonnament stable depuis 1975. Nettement inférieur à celui des États-Unis, le taux se situe autour de 14 avortements pour 1 000 femmes de 15 à 49 ans par an, soit environ 200 000 IVG. On estime que près de 40 % des femmes y auront recours dans leur vie. Cette stabilité globale semble toutefois masquer une hausse chez les moins de 25 ans, déjà évoquée dans nos colonnes en 2001 [6]. L’impact des campagnes contre le Sida a favorisé l’usage du préservatif chez les jeunes, en partie au détriment de la contraception orale : il est utilisé par 90 % des jeunes filles lors de leur premier rapport. Mais la transition vers une contraception orale est, paradoxalement, facilitée par le recours précoce au préservatif [7]. On observe, d’ailleurs, une baisse significative des conceptions chez les très jeunes femmes. Et pour celles qui ont une grossesse non prévue, l’évolution du statut des femmes (en termes d’études, ou de profession entre autres) les a fait passer du modèle de la maternité sous contrainte à celui d’un libre choix, qui implique parfois le recours à l’IVG.

Dans l’ensemble, le nombre des femmes exposées au risque de grossesse non prévue est plus faible actuellement en raison de la grande diffusion des méthodes contraceptives : en 1978, 52 % seulement des femmes utilisaient une méthode contraceptive alors que la proportion atteint 82 % en 2004.

Les grossesses non prévues ne surviennent plus dans les mêmes circonstances qu’auparavant. Les relations sexuelles hors contexte de conjugalité sont plus fréquentes. L’âge du premier rapport sexuel n’a que très légèrement diminué tandis que l’âge de la première maternité est plus tardif : 9,5 ans en moyenne après les premiers rapports sexuels contre 5,5 ans il y a 25 ans.

Désormais, l’enfant doit être programmé dans un contexte affectif stable et au bon moment de la trajectoire socio-professionnelle des parents. Or, les couples sont confrontés à des phases d’instabilité socio-économique et la fréquence des divorces et des séparations est en augmentation. Pour ces raisons, en cas de grossesse non prévue, le recours à l’avortement est plus fréquent qu’auparavant, ce qui annule statistiquement l’effet qu’aurait pu avoir la diminution du nombre des grossesses non souhaitées obtenue grâce à l’extension de la contraception.

Profil socio-économique des femmes à risque d’IVG

Pour chaque IVG, un bulletin - prévu par la loi de 1975 et toujours en vigueur - doit être rempli, qui renseigne sur les caractéristiques socio-démographiques et médicales (mais qui ne mentionne ni des origines ethniques ni des appartenances religieuses).

À la différence des États-Unis, toutes les catégories sociales sont concernées, même si les statistiques disponibles ne permettent pas de calculer de façon précise des taux par catégorie sociale. Il faut signaler toutefois que les pilules de troisième génération – qui sont pourtant les plus appréciées des femmes – sont moins prescrites dans les milieux défavorisés. Cette inégalité d’utilisation de produits non remboursés tient à leur coût financier, mais aussi au comportement des prescripteurs qui varie selon l’appartenance sociale des femmes [8].

Les femmes ayant des IVG itératives semblent confrontées à des difficultés affectives et socio-économiques particulières [9].

La situation contraceptive au moment de la conception ayant donné lieu à une IVG est très variable (Tableau I).

Tableau I

Situation contraceptive des femmes au moment de la conception ayant donné lieu à une IVG (vers 1998, en France) [5].

Au moment où la grossesse non prévue est survenue, 28 % des femmes n’utilisaient aucune méthode contraceptive. Cette absence de contraception s’explique parfois par l’ambivalence du désir de grossesse, ou par la non reconnaissance sociale de la sexualité, surtout chez les jeunes. Dès que la vie sexuelle devient stable, ou supposée telle, le choix se porte de préférence sur la contraception orale, le stérilet n’étant prescrit que lorsque le nombre d’enfants souhaités est atteint. La stérilisation reste rare en France avant 40 ans (elle est presque inexistante chez les hommes), à la différence des États-Unis. Bien que la pilule soit le contraceptif le plus efficace, sa prise quotidienne n’est pas la méthode la plus adaptée pour les femmes ayant une sexualité irrégulière (il est difficile de se protéger quotidiennement d’un risque qu’on n’encourt qu’occasionnellement). C’est pourquoi la prise en compte des conditions de vie au moment de la prescription est importante et qu’une véritable implication des femmes dans le choix de leur contraception permettrait sans doute de réduire l’écart entre l’efficacité théorique et l’efficacité réelle des contraceptifs.

Il faut aussi souligner que, pour la moitié des IVG, la femme avait changé de contraceptif dans les 6 mois ayant précédé le rapport fécondant, ce qui invite à porter une attention toute particulière aux phases de transition contraceptive.

Enfin, le recours à la contraception d’urgence (la pilule du lendemain) reste peu fréquent et on ne connaît pas encore l’impact que pourra avoir la diffusion de cette méthode sur le recours à l’IVG.

Une décision tenant compte du contexte affectif et matériel

En cas de relation affective stable, la femme informe presque toujours son partenaire de la survenue d'une grossesse imprévue (97 % des cas), et ce dernier est d’accord sur la décision à prendre dans 8 cas sur 10. Quand la relation est instable, 17 % des partenaires ne sont pas informés. Quand ils le sont, il y a accord dans 56 % des cas. En cas de désaccord, c’est le plus souvent la femme qui souhaite l’IVG.

Les raisons qui sous-tendent la décision d’interrompre une grossesse dépendent de la période de la vie. Les maternités précoces apparaissent comme un frein aux études et donc à une bonne insertion professionnelle ultérieure, comme dans la plupart des pays industrialisés. Il en va de même pour les femmes dont la situation professionnelle débute. À l’âge habituel de la maternité (25-34 ans), le contexte affectif est déterminant. Pour les mères de 2 enfants ou plus, l’IVG est un moyen d’éviter une naissance « de trop ». Enfin, pour les femmes de plus de 35 ans et plus, l’évolution professionnelle semble aussi déterminante que la situation affective.

D’une façon générale, le couple ou la femme se préoccupent de leur capacité d’accueil d’un enfant et anticipent les difficultés qu’ils auront à affronter en fonction des conditions affectives et matérielles qui sont les leurs.

Une prise en charge sanitaire encore mal assurée

Pour les médecins, les actes d’IVG sont pour le moins peu gratifiants. Ils sont du reste souvent pratiqués par un personnel médical précaire et les difficultés de recrutement ne s’expliquent pas uniquement par la diminution des spécialistes en gynécologie-obstétrique. Celles-ci participent au dysfonctionnement du système de prise en charge mis en évidence dans un rapport analysant l’offre de soins [10]. Certes, les difficultés sont moindres qu’aux États-Unis, mais il existe une insuffisance des capacités d’accueil ; les filières d’accès aux soins sont trop complexes ; les médecins généralistes ne sont pas toujours suffisamment informés des procédures à suivre et les femmes sont encore souvent confrontées à des propos culpabilisants de la part des personnels de santé.

Avant l’allongement du délai légal à 14 semaines, de nombreuses femmes devaient se rendre à l’étranger, ce qui représentait pour elles un fardeau psychologique et financier important, rendant plus difficile encore le vécu de l’IVG. De nouvelles statistiques seront nécessaires pour apprécier l’évolution de la situation. Il faut aussi espérer que la prise en charge médicamenteuse en ville, autorisée depuis juillet 2004, permettra de pallier les difficultés de prise en charge hospitalière.

Conclusions

La législation de l’IVG en France a considérablement réduit les complications graves et les décès dus jadis aux avortements clandestins. On compte aujourd’hui moins d’un décès par an (0,3 décès pour 100 000 IVG en France [11] contre 0,6 pour 100 000 aux États-Unis).

La légalisation de l’IVG n’a pas eu d’impact démographique et la fécondité française, qui avait fortement baissé de 1964 à 1976, est resté stable depuis trente ans. La législation fait l’objet d’un large consensus dans l’opinion et, depuis 1992, des textes permettent de sanctionner les agissements des groupes qui tentent d’empêcher la pratique des IVG. Ces groupes sont beaucoup moins nombreux et moins puissants qu’aux États-Unis où les lois libérales pourraient être menacées de remise en cause.

Mais une dégradation progressive de la prise en charge peut être redoutée dans les années à venir.

Parties annexes

Remerciements

Nous adressons nos vifs remerciements à Henri Léridon pour son aide dans la rédaction de cet article.

Références

- 1. Facts in brief. The Alan Guttmacher Institute, 5 mai 2005.

- 2. Jones RK, Darroch JE, Menshaw S. Pattern in the socio economic characteristics of women obtaining abortions in 2000-2001. Perspect Sex Reprod Health 2002 ; 34 : 226-35.

- 3. Finer LB, Henshaw JK. Abortion incidence and services in the Unites States in 2000. Perspect Sex Reprod Health 2003 ; 35 : 6-15.

- 4. Henshaw SK, Finer LB. The accessibility of abortion services in the United States, 2001. Perspect Sex Reprod Health 2003 ; 35 : 16-24.

- 5. Bajos N, Moreau C, Leridon H, Ferrand M. Pourquoi le nombre d’avortements n’a-t-il pas baissé en France depuis 30 ans ? Population et Sociétés 2004 ; n°407.

- 6. Bouchard B. Grossesses et IVG chez les adolescentes : des chiffres préoccupants. Med Sci (Paris) 2001 ; 17 : 350-1.

- 7. Rossier C., Leridon H, et l’équipe COCON. Pilule et préservatif, substitution ou association ? Population 2004 ; 59 : 449-78.

- 8. Bajos N, Leridon H, Job-Spira N. La contraception en France dans les années 2000. Présentation de l’enquête COCON. Population 2004 ; 59 : 409-18.

- 9. Garel M, Ferrand M, Kaminski M. Caractéristiques psychologiques et sociales des femmes qui ont des IVG itératives : enquête dans trois centres français. Contra Fertil Sex 1996 ; 24 : 72-6.

- 10. Nisand I. L’IVG en France. Proposition pour diminuer les difficultés que rencontrent les femmes. http://www.gyneweb.fr/sources/contraception/ivg.htm

- 11. Prise en charge de l’interruption volontaire de grossesse jusqu’à 14 semaines. Paris : ANAES, mars 2001.

Liste des figures

Figure 1

Fréquence des avortements aux États-Unis.

Figure 2

Fréquence des IVG en France de 1975 à 2000 [5].

Liste des tableaux

Tableau I

Situation contraceptive des femmes au moment de la conception ayant donné lieu à une IVG (vers 1998, en France) [5].

![Fréquence des IVG en France de 1975 à 2000 [5].](/fr/revues/ms/2005-v21-n10-ms985/011590ar/media/011590arf002n.jpg)

![Situation contraceptive des femmes au moment de la conception ayant donné lieu à une IVG (vers 1998, en France) [5].](/fr/revues/ms/2005-v21-n10-ms985/011590ar/media/011590art003n.png)