Résumés

Résumé

En France, l’anglicisation des publicités est de plus en plus marquée. Ce phénomène est interrogé ici. Ceci, dans une perspective qui relève des Critical Management Studies, dont sont retenues les visées épistémologiques et pragmatiques de dénaturalisation des pratiques. On montre que ce qui est communément tenu comme évident ne l’est absolument pas. La recherche entreprise délivre quatre apports : i) elle pointe l’existence d’une résistance largement inaperçue des praticiens du marketing – un problème d’acceptation socio-culturelle de l’anglicisation de la communication commerciale; ii) elle analyse les grammaires de la critique, les conventions morales diversement mobilisées dans la contestation; iii) elle élucide les émotions morales qui animent au plus profond cette contestation; iv) elle complète ces analyses par l’examen de l’imagination morale (des représentations métaphoriques) qui l’organise.

Mots-clés :

- Communication commerciale,

- Critical Management Studies,

- anglicisation,

- résistances,

- sociologie pragmatique

Abstract

In France, the anglicization of advertisements is increasingly marked. This phenomenon is examined here. This is done from a perspective that comes under the heading of the Critical Management Studies - whose epistemological and pragmatic aims of denaturalizing practices are retained. It is shown that what is commonly held as obvious is not, and what is considered inevitable is also not. Our research provides four contributions: i) it points to the existence of a largely unnoticed resistance on the part of marketing practitioners - a problem of socio-cultural acceptance of the anglicization of commercial communication; ii) it analyses the grammars of criticism, the moral conventions diversely mobilized in the contestation; iii) it elucidates the moral emotions that animate this contestation at the deepest level; iv) it completes these analyses by examining the moral imagination (metaphorical representations) that organize it.

Keywords:

- Commercial communication,

- Critical Management Studies,

- anglicization,

- resistances,

- pragmatic sociology

Resumen

En Francia, la anglicización de los anuncios es cada vez más marcada. Aquí se examina este fenómeno. Se hace desde una perspectiva que se inscribe en la rúbrica de los Estudios Críticos de Gestión -cuyos objetivos epistemológicos y pragmáticos de desnaturalización de las prácticas se mantienen. Se demuestra que lo que comúnmente se tiene por obvio no lo es, y lo que se considera inevitable tampoco lo es. Nuestra investigación aporta cuatro contribuciones: i) señala la existencia de una resistencia en gran medida inadvertida por parte de los profesionales del marketing - un problema de aceptación sociocultural de la anglicización de la comunicación comercial; ii) analiza las gramáticas de la crítica, las convenciones morales diversamente movilizadas en la contestación; iii) dilucida las emociones morales que animan esta contestación en el nivel más profundo; iv) completa estos análisis examinando la imaginación moral (representaciones metafóricas) que la organizan.

Palabras clave:

- Comunicación comercial,

- Estudios Críticos de Gestión,

- anglicización,

- resistencias,

- sociología pragmática

Corps de l’article

Longtemps, les problèmes posés par les choix linguistiques ont été ignorés en sciences de gestion. En 1987, Holden révélait ainsi l’absence d’interrogation de la pertinence de ces choix dans les recherches en management – diagnostic repris une décennie plus tard, dans des travaux pointant cet oubli continu d’une variable toujours négligée (Marschan et al., 1997), quoique d’importance dans la pratique des affaires. Les choses ont depuis changé, profondément. Le questionnement de l’influence de la variable linguistique dans la communication intra- et inter-organisationnelle fait à présent l’objet d’une littérature de plus en plus dense (Karhunen et Kankaanranta, 2018; Tenzer et al., 2017). L’anglais y est analysé tantôt comme une lingua franca, simple langue véhiculaire dont sont examinées les conditions et modalités d’emploi optimal (Welch et Welch, 2018), et tantôt au contraire comme une force hégémonique, s’imposant contre les langues vernaculaires (Tietze, 2018) - recréant des structures de pouvoir postcoloniales (Boussebaa et al. 2014). Dans le champ du marketing, une même évolution s’opère : longtemps, les choix linguistiques n’ont pas ou peu été scientifiquement questionnés. Pourtant, comme le note Bhatia (2019), l’utilisation de l’anglais (notamment dans les publicités) est en augmentation rapide, aussi bien en termes quantitatifs que qualitatifs, depuis que la mondialisation est devenue « le mantra du marketing ».

Il s’agit ici d’interroger la perception, en France, de ce processus d’anglicisation des communications marketing. Ceci, dans une perspective qui relève des Critical Management Studies, dont sont retenues, d’une part, les visées épistémologiques et pragmatiques de dénaturalisation des pratiques et, d’autre part, le projet éthique de révélation de violences symboliques inaperçues. Il s’agit ainsi de problématiser ce qui est communément tenu comme évident. La recherche entreprise délivre quatre apports : i) elle pointe l’existence d’une résistance largement inaperçue des praticiens du marketing – un problème d’acceptation socio-culturelle de l’anglicisation de la communication commerciale; ii) elle analyse les grammaires de la critique, les conventions morales diversement mobilisées dans la contestation; iii) elle élucide les émotions morales qui animent au plus profond cette contestation; iv) elle complète finalement ces analyses par l’examen de l’imagination morale (des représentations métaphoriques) qui l’organise [1].

Cadre sociohistorique

L’histoire linguistique en France est marquée par des spécificités que l’on ne trouve guère ailleurs. La France s’est pensée et posée en unité, contre l’évidence de la diversité des identités régionales; elle a théorisé et codifié un monolinguisme, garant d’une identité collective, contre l’évidence d’un plurilinguisme national. Elle n’a toléré sur ses territoires aucune concurrence linguistique et a valorisé, à travers le développement d’une politique linguistique continuée sur plusieurs siècles, une idéologie du standard, « spécialement vigoureuse » (Gadet 2007, p. 27) - pas seulement normative, mais plus profondément prescriptive. C’est ainsi de « purisme » qu’il s’agit ici : parce que la langue française est conçue comme une composante essentielle de l’identité nationale, les Français ne la considèrent pas comme un instrument malléable, mais comme une institution immuable.

Cela-même cadre la perception de la progression des anglicismes. Outre le fait que les contacts linguistiques intensifs avec l’anglais laissent sur le français une empreinte lexicale notable (Melitz, 2016), sans précédent (Northrup, 2013), on observe une utilisation croissante de termes anglais dans le champ des communications commerciales (Martin, 2007; Piller, 2003). La pratique relève alors notablement de l’emploi de ce que la linguistique nomme « xénisme » - type d’emprunt lexical qui consiste à exploiter un terme étranger alors même qu’un équivalent est pleinement disponible en traduction (Bhatia, 2019).

Tandis que la plupart des pays ne marquent pas, sinon peu, de résistance à l’anglicisation des communications commerciales - dans certains pays, comme l’Allemagne, l’anglais s’avère même de plus en plus perçu comme une seconde langue, plutôt que comme une langue étrangère (Piller, 2003) -, l’acceptabilité socio-culturelle du phénomène est tout autre en France. En mode mineur, la résistance se révèle notamment dans l’engagement à son encontre des intellectuels (des « professionnels de la langue »). Dès 1964, Étiemble protestait ainsi contre les « anglomanes » et s’alarmait contre la diffusion de ce qu’il nomma « franglais ». Depuis, c’est régulièrement, et de plus en plus fréquemment, qu’individuellement ou collectivement est dénoncé « l’impérialisme » (Casanova, 2015), « le colonialisme » de l’anglais (Hagège, 2006; Serres, 2013) - contestant vigoureusement l’extension continue de son emploi dans l’espace public et le danger lié de « vernacularisation » de la langue véhiculaire (Hagège, 2012). En mode majeur, juridique, la résistance dispose, notamment avec la loi Toubon, d’un dispositif de protection linguistique des consommateurs (encadré 1).

Reste que le dispositif juridique est très régulièrement contourné. D’une part, l’obligation de traduction ne s’applique pas aux noms déposés et est estimée inutile dès lors que les termes employés, d’usage courant, ne relèvent pas de la logique du xénisme (e.g., « parking », « hamburger », « happy hour »). D’autre part, les professionnels ont développé une interprétation singulière de l’obligation faite par la loi d’une présentation de la traduction en français des termes anglais aussi lisible que ceux-ci. « Aussi » n’est de fait aucunement compris comme « écrit dans la même taille de caractère » - ce qu’accepte pleinement l’ARPP, admettant qu’il suffit que le texte français apparaisse « en taille suffisante ». Ce qui amène à des évaluations au cas par cas (tenant compte des couleurs, contrastes, positions des traductions, etc.). L’anglais est par ailleurs très largement exploité dans les dimensions publicitaires non réglementées (comme les chansons et les noms de marque) pour créer une espèce d’atmosphère anglophone (Martin, 2007). Enfin, la jurisprudence européenne de la CJCE prive largement d’effet la loi Toubon, en décidant que les mentions obligatoires doivent être « facilement compréhensibles » et en affirmant que l’anglais et les icones ont cette qualité.

Au total, le paysage linguistique se peuple constamment plus d’anglicismes. Développement qui suscite une controverse aux visages variés.

Construction du cadre analytique

Le principe au fondement de la présente investigation de cette controverse tient dans l’observation selon laquelle tous les acteurs sociaux sont des agents glottopolitiques (Bulot, 2013) : tout locuteur développe des attitudes linguistiques envers sa langue et les pratiques de sa langue, en relation avec la norme et les écarts à la norme. Tout locuteur formule, couramment, des jugements de valeur sur les pratiques langagières et participe ce faisant à leur régulation. Le discours alors tenu est épilinguistique, lorsqu’il survient dans l’ordinaire spontané des conversations, et métalinguistique lorsqu’il est réfléchi (ruminé, médité).

L’idée de jugements de valeur ordinaires sur les pratiques langagières est au fondement du concept de « marché linguistique », développé par Bourdieu (1982). Le modèle proposé pour l’analyse des échanges linguistiques s’organise alors sur une série de propositions fondamentales : i) le marché linguistique fonctionne comme un champ – i.e., comme un monde social doté d’enjeux et de règles de jeu spécifiques, caractérisé par des mécanismes distinctifs de capitalisation des ressources qui lui sont propres; ii) ces règles sont appropriées, incorporées par les individus, et deviennent des habitus - l’habitus linguistique correspondant ainsi à « la maîtrise pratique d’un usage de la langue et la maîtrise pratique des situations dans lesquelles cet usage de la langue est socialement acceptable » (p. 84); iii) les individus ne sont pas dotés à même niveau des dispositions à évoluer dans le champ; iv) les agents sont en conséquence dans des positions sociales différenciées; v) à la constitution du marché linguistique est liée la production de « prix » – de jugements de valeur sur la qualité des pratiques langagières; v) ces jugements de valeur sont fondés sur des évaluations d’écarts aux pratiques légitimes; vi) le profit essentiel du marché linguistique est un effet de distinction; vii) cet effet de distinction génère deux produits - un pouvoir symbolique et une violence symbolique; viii) les plus puissants (détenteurs de capital économique et/ou de capital culturel) définissent les pratiques légitimes; ix) les dominés subissent cette norme linguistique, doivent l’accepter, l’adopter - et ils n’ont pas les mêmes capacité d’accès à cette norme que les dominants; x) être dominé par une norme qu’on ne maîtrise pas peut mener à une « insécurité linguistique ». Cette dernière perspective est notablement étudiée par Blanchet (2012; 2019), qui nomme « glottophobie » le rejet de locuteurs fondé sur le jugement négatif, dévaluatif, de certaines formes linguistiques qu’ils utilisent (considérées incorrectes, déviantes, méprisables, etc.).

Pour affiner l’analyse des jugements de valeur, la théorie de Boltanski et Thévenot (1991) peut être utilement exploitée. Dans la perspective de celle-ci, une montée en généralité des discours s’observe en toute controverse publique, telle que des conventions morales, des conceptions stabilisées du bien commun, sont mobilisées. Sur leur base est attribuée une « grandeur » aux faits et phénomènes sociaux évalués. Les approuver ou les critiquer consiste à les définir respectivement comme « grands » ou « petits », et à justifier cet état au regard des principes de justice retenus. Lesquels sont au nombre de six, historiquement construits par la philosophie politique et morale, puis passés dans les imaginaires collectifs. Relevant de visions du monde incommensurables, ces principes ordonnent différents répertoires évaluatifs et discursifs (encadré 2).

Dans l’étude empirique des controverses, les désaccords entre acteurs sont pensés être de deux ordres (Boltanski et Thévenot, 1991) : i) ceux qui, éclatant dans les frontières de chaque ordre moral, correspondent à la remise en cause de la grandeur des sujets et objets évalués – c’est alors de litiges qu’il s’agit; ii) ceux qui, éclatant à la frontière entre les ordres, correspondent à la dénonciation de leur principe de justice – c’est alors de différends dont il s’agit [2]. Les désaccords ne concernent ici pas seulement la grandeur des objets et des sujets évalués, mais la nature même du bien commun, du principe moral qui définit l’état de « grand » et de « petit ». L’intérêt de ce croisement théorique tient, d’une part, dans la possibilité offerte ainsi d’affiner significativement l’analyse des jugements de valeur émis dans le marché linguistique, et d’autre part, dans la capacité de penser l’effet de distinction entre « grands » et « petits » en termes de violence symbolique et d’insécurité.

Pour approfondir plus encore l’investigation, on souscrit à l’idée, notamment développée par Heinich (2017) dans ses travaux visant à la production d’une sociologie des valeurs, que les émotions sont des révélateurs (notamment lors des conflits entre registres axiologiques) des valeurs auxquelles les individus sont attachés. Dans cette perspective, il paraît intéressant de mobiliser (à la différence de ce qu’entreprend Heinich) le cadre conceptuel que propose la psychologie des émotions morales. Selon celle-ci, tout jugement moral relève d’une activité primitivement « intuitive », « pré-réflexive », procédant avant tout d’émotions (Haidt, 2003). Lesquelles opèrent comme des heuristiques mentales. Plusieurs classes d’émotions morales sont alors distinguées : la colère, la honte et le mépris, le dégoût moral (Haidt, 2003; Hutcherson et Gross, 2011). L’observation de ces émotions signe l’expérience subjective d’un outrage moral – autrement dit, le vécu de ce qui se passe comme une transgression de normes sociales. Ce qui manifeste le fait que l’on n’a alors pas simplement affaire à un « problème » moral, tout en extériorité, froidement analysable. La présence de ces émotions dans une controverse signale que l’on n’a pas affaire à de simples comportements blâmables, mais à des violences. Et leur identification permet de comprendre les types de vécu.

Un dernier niveau intéressant de questionnement d’une controverse comme celle étudiée ici porte enfin sur l’imagination morale. Toute argumentation critique déploie de fait un imaginaire, des images qui, relevant de la mémoire collective, permettent une catégorisation du vécu, fournissent des cadres culturels pour la nomination et la compréhension de ce qui se passe (Auteur 1 et al., 2016). Différents types de mise en récit, de jeux métaphoriques et analogiques sont possibles, qui visent l’adhésion des interlocuteurs, l’enrôlement de soutiens par l’activation de représentations mobilisatrices. Leur mise en évidence permet de tracer un autre mode de « montée en généralité » (dépassant ici les émotions privées en puisant dans des registres collectifs) que celui opéré dans les jugements de valeur.

Méthodologie

Au total, l’enjeu est ici d’identifier les conventions morales, les émotions morales, les formes que prend l’imagination morale qui, respectivement, structurent, motivent et imagent la critique de l’exploitation marketing de xénismes anglais.

La recherche entreprise à cet effet s’est notablement focalisée, pour la constitution du matériau informatif, sur la colligation de données puisées dans la « mer de langage » (Humphreys et Wang, 2018 : 1274), l’océan de mots, de messages, de données textuelles générées par les consommateurs sur le web conversationnel, permettant d’accéder aux représentations collectives. Il s’est agi de conduire une étude, bornée aux 10 dernières années, d’articles de presse (dans les grands quotidiens nationaux), d’essais polémiques, oeuvres de réflexion et d’opinion, mais aussi de blogs militants, pour saisir le discours métalinguistique. Et il s’est agi de conduire une ethnographie virtuelle (Hine, 2015), engageant une observation non participante de forums de discussion, de sites impliquant des communautés discursives (notamment Agoravox), de commentaires d’articles et autres publications en ligne, de messages sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter), pour saisir le discours épilinguistique (annexe 1 - ces premières sources d’information sont numérotées et préfixées « I… »). Une attention toute particulière a été portée aux réactions à des macro-événements, où l’anglicisation du discours publicitaire est singulièrement marquée : « Black Fridays », « French days ». Plus largement, la recherche a opéré un suivi longitudinal des commentaires à des micro-événements correspondant tantôt à des changements publicitaires vers l’anglais opérés par des acteurs économiques français, tantôt aux choix par des instances publiques de communications anglicisées. Le principe de saturation a guidé l’extension des observations effectuées.

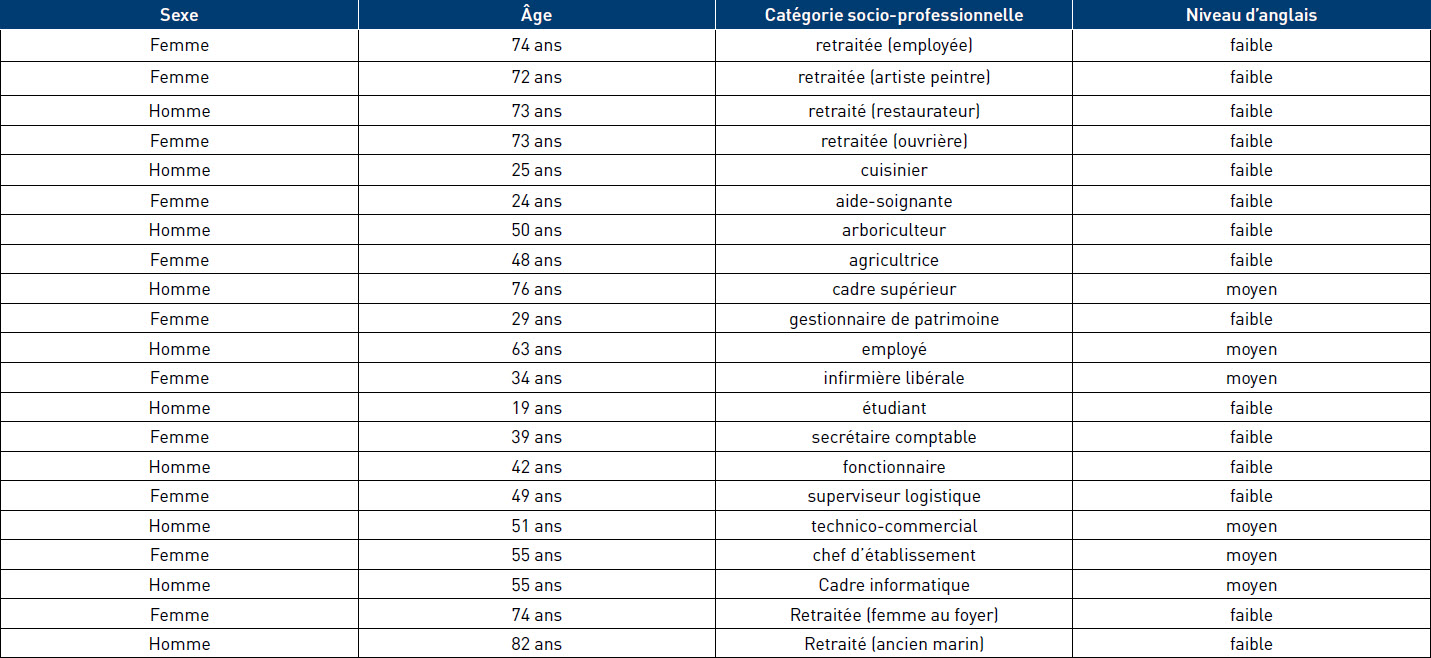

En parallèle à ce protocole de production d’informations, notre recherche s’est inscrite dans un cadre « d’ethno-sociolinguistique » (Blanchet, 2012) - approche d’observation continuée du quotidien permettant la saisie d’informations opportunes (portant ici sur les réactions à l’anglicisation des communications marketing). Sont alors essentielles les conversations spontanées auxquelles, en dehors de toute situation formelle d’enquête, on assiste ou on participe, ou encore celles que l’on provoque, que l’on suscite volontairement, dans l’ordinaire de la vie courante (Auteur 1 et al. 2018). Dans cette perspective, deux terrains de vie ont été particulièrement investigués, correspondant à des milieux ruraux (en Bretagne, dans le pays d’Aleth, et en Corse, dans le Nebbio), où prédominent des populations à faible capital économique, culturel (notamment linguistique) et symbolique. Cette ethnographie, amorcée en 2019, s’est avérée d’importance pour la compréhension fine des vécus de la modification en cours des paysages linguistiques – permettant notamment de révéler des perceptions, des ressentis et des émotions n’apparaissant pas dans l’ethnographie virtuelle. Elle a fondé la menée d’entretiens semi-directifs (n = 21), enregistrés et retranscrits pour leur analyse, conduits pour certains avec l’aide d’étudiants de master, auprès de consommateurs à niveau d’anglais faible ou moyen (cf. annexe 2). Les informations produites lors des précédentes phases d’observation ont alors été utilisées comme supports de questionnement, pour leur approfondissement (Kozinets, 2010). Diverses publicités en anglais rapportées comme problématiques ont servi, dans une logique de photo-élicitation, de base de discussion. Il s’est agi d’étudier les réactions à leur présentation (commentaires interprétatifs sur les possibles motivations d’une utilisation de l’anglais, jugements de légitimité, critiques).

Analyse des conventions morales

A l’analyse, les logiques que suivent les argumentations critiques de l’anglicisation de la publicité relèvent de cinq des conventions identifiées dans la théorie des compétences morales développées par Boltanski et Thévenot (1991). En deux cas, il s’agit de « différends »; en trois, il s’agit de « litiges ».

Critiques sur le mode du différend

Une première ligne de critiques, de type différend, relève typiquement de ce que la théorie des compétences morales nomme « cité civique ». L’emploi marketing de xénismes anglais est ici dit « petit » parce que contraire à l’intérêt général. Lequel se décline ici dans une logique de défense et promotion de la culture nationale. L’anglicisation est alors décrite comme une « casse de ce premier service public du pays, la langue » (I10). Celle-ci est non seulement pensée comme une condition d’intégration à l’espace économique et politique, mais encore, comme un facteur indispensable de cohésion sociétale. « Le français est une condition du vivre-ensemble national » (I37). « Les injustices économiques et culturelles actuelles vont s’amplifier si nous ne faisons rien » (I15). La loi Toubon est alors saluée, non pas comme étant « une loi puriste qui défend le beau langage [mais] une loi sur la citoyenneté de la langue » (I58). Le questionnement du respect de cette loi et la discussion de ses insuffisances est récurrent. Cadrée par cette perspective, la critique développe une condamnation de ce que la poursuite d’intérêts particuliers indifférents à l’intérêt général porte finalement atteinte au bien commun. Comment promouvoir la relocalisation de l’économie, le redéveloppement d’une industrie nationale, si la communication sur les produits n’assume pas linguistiquement cet ancrage ? « Aujourd’hui en France il n’y a plus de reconnaissance des produits fabriqués ici. C’est le gros souci. C’est qu’aujourd’hui le marketing français n’est pas fait pour donner une notoriété à des produits typiquement et purement français. Voilà ! On met des noms anglais à des produits qui sont complètement français. Ça me pose problème ! Dans le sens où aujourd’hui, on veut défendre le produit français avant tout, l’économie française derrière le produit. Et à côté de ça, on met des noms anglo-saxons ! (…) On a nos mots, mais voilà ! pourquoi on se sert de termes anglais ? » (H-51 ans).

Une seconde ligne de critiques, de type également différend, relève quant à elle de la « cité domestique ». La problématisation ne relève alors pas d’un questionnement sur le légal et l’intérêt général, mais sur le loyal. L’argumentation ne se déploie pas à un niveau macro, questionnant le devenir du collectif, mais à un niveau micro - à hauteur d’homme. L’emploi marketing de xénismes anglais est ici dit « petit » parce qu’il hiérarchise indûment. Irrespectueux, il rompt avec l’ordre traditionnel de la communication (sa vocation ordinaire de compréhension) et fait violence à l’endroit de ceux qui n’ont pas les compétences requises. « Si, avec ces anglicismes, on croit utiliser des mots compris de tous, on se trompe » (I50). Le recours aux xénismes anglais ne permet pas un même accès, pour tous, à l’information et aux significations. « C’est la langue de l’élite » (I12). Son emploi favorise « en majorité les personnes les plus riches et les élites » (I13). « Les “gens de peu”, pour leur part, sont voués à une discrimination linguistique plus forte que jamais » (I37). La critique, ici, dénonce ce recours aux xénismes qui marginalise ceux qui ne maîtrisent pas l’anglais - qui les place en situation d’insécurité linguistique. « De ce fait, on exclut dans leur propre pays les personnes âgées ou les jeunes sortis du cursus scolaire précocement. Une “fracture” de plus dans un pays qui en compte déjà assez » (I32). « Il faut se mettre à l’échelle de chaque personne (…) tout le monde n’est pas en mesure de comprendre. Ça fait sélection. Les personnes qui comprennent la langue peuvent avoir accès à ces produits et les autres moins. Moi, ça me dérange » (H-51 ans).

L’ethnographie et les divers entretiens menés permettent de saisir l’effectivité de cette exclusion et du désarroi de ceux qui, n’ayant pas les compétences linguistiques requises, expriment non seulement leur incompréhension récurrente des messages anglicisés mais plus encore, leur vive incompréhension d’en venir à être en situation d’incompréhension et de marginalisation. « On est en France et à nos âges, on peut avoir du mal. Y a beaucoup d’anglais en France. Nous, on a du mal à comprendre l’anglais. On connait quelques mots, mais tous ces trucs là, on ne connaît pas. (…) Auprès des jeunes, ça marche. Mais c’est vrai que ça peut exclure les personnes d’un certain âge. Il y a pas mal d’anciens qui n’ont pas fait d’anglais et ça les exclut. Il faut demander bien souvent ce que ça signifie. Mais pourquoi pas mettre en français directement ? c’est joli quand même, le français d’abord ! On est dominé par l’anglais. Là, dans la vie courante, il y a beaucoup de choses en anglais qui n’ont pas lieu d’être. (…) A-t-on encore le droit de parler français en France ? » (H-81 ans).

Dans leur déploiement, la mobilisation discursive des grammaires civique et domestique s’articule parfois dans une ligne de critiques qui les conjoint étroitement. L’incompréhension de l’anglicisation s’avère ainsi particulièrement marquée dans le cas des acteurs jugés être du « service public » (collectivités locales, SNCF, Poste, EDF, etc.). Ceux-ci sont de fait normalement régis par des principes de légitimité de l’action qui sont d’ordre civique et domestique (Thévenot, 2001). Le fait qu’ils communiquent de plus en plus en anglais paraît en conséquence incongru – sinon même scandaleux. « Parce que voilà, un service public, c’est la France ! Là, ça me choque ! ça me choque plus, parce là je trouve ça vraiment poussé en fait » (F-34 ans). « Fin, le service public, il est censé s’adresser aux Français quoi ! Et les Français, ce n’est pas juste les jeunes qui vont à la fac. C’est aussi les vieux » (H-42 ans).

Au plus profond des critiques d’ordre civique et domestique se tient un problème qui relève typiquement de ce que Alvesson et Spice (2016) nomment la « stupidité fonctionnelle ». L’anglicisation des communications ne serait pas questionnée, mais traitée comme évidence par les acteurs du marketing, qui naturaliseraient ainsi le choix linguistique. Celui-ci ne serait pas interrogé quant à ses conséquences autres que directement et immédiatement marketing. La pratique langagière serait routinisée, banalisée - après des formations universitaires qui, depuis la loi Fioraso de 2013, considèrent que « l’anglais n’est plus une langue étrangère » [3], et l’institutionnalisent. En réaction, les critiques d’ordre civique et domestique ont en commun d’appeler à plus de réflexivité. Elles s’alarment contre ceux qui, en marketing, « jugent que l’anglais, c’est cool, c’est international, ça sonne bien… sans mesurer les gravissimes conséquences de leurs actes. (…) Nous ne pouvons pas laisser les entreprises françaises nous angliciser de la sorte, elles doivent prendre conscience des conséquences de ces choix à priori anodins » (I30).

Critiques sur le mode du litige

Le second type de critiques observé procède d’un autre régime de contestation que le différend : c’est de litiges qu’il s’agit à présent. La charge émotionnelle n’est plus aussi marquée, inscrivant la contestation dans le registre de l’indignation. En chaque cas, ici, les problèmes explicités ne relèvent pas d’autres logiques que celles que s’assigne par nature le discours publicitaire. Il ne s’agit plus d’énoncer pour lui d’autres ordres de grandeurs, d’autres objectifs que ceux ordinaires. Les critiques sont ainsi positionnées dans les champs où le marketing définit communément, historiquement, la grandeur des productions publicitaires. Il s’agit techniquement d’efficacité, évaluée en termes d’attitude à l’égard de l’annonce; d’attitude à l’égard du produit ou de la marque; de ventes (ou d’intentions d’achat) et de consentement à payer. Critères qui relèvent typiquement de ce que Boltanski et Thévenot nomment, respectivement, « cité de l’inspiration », « cité de l’opinion » et « cité marchande ».

Dans la ligne de critiques relevant de la « cité de l’inspiration », le problème n’est pas situé, à la différence des précédents jugements, à un niveau extralinguistique. Le recours aux xénismes anglais est estimé ici « petit » en ce qu’il relève, profondément, d’un défaut de créativité, d’imagination linguistique. Il est imitation triviale, servile, et il est défaut d’authenticité, qui fait pollution, impureté. La contestation s’élève ainsi à l’encontre de ceux qui, « à défaut de manifester la moindre créativité poétique, saccagent notre espace mental avec leurs pauvres French Bank, Blue Sky, The Voice et autres Oui-go » (I16). La critique des professionnels du marketing est régulièrement très vive. « Il faut croire que les publicitaires français, plus enclins à parler anglais qu’à cultiver leur propre langue, ont oublié que le français pouvait être riche de sens » (I32). « Faut-il y voir l’épuisement d’une profession qui se targue de créativité » ? (I19). « Nos publicitaires sont-ils si médiocres qu’ils imaginent mieux convaincre les Français en leur parlant une autre langue que la leur ? » (I10). Par delà les seuls professionnels, la critique s’étend, par montée en généralité, au collectif national. « Les Français copient les Américains et ne prennent même pas la peine de traduire ni d’adapter. Du copiage, du copier-coller » (I18). « C’est grave quand même, faut toujours qu’on fasse tout comme les Américains » (H-42 ans). L’anglicisation de la communication marketing devient alors un fait symptomatique d’un mal sociétal plus profond : le déclin, la décadence, la perte de confiance en soi, induisant un suivisme général. « Où est notre fierté ? Notre liberté ? Notre capacité de créer et d’inventer. Pauvre petit pays (…). La France copie bêtement les Américains, sans apporter la moindre innovation. On a l’impression que notre pays n’a plus de personnalité, plus d’originalité. Nous sommes devenus des suiveurs » (I17).

Une quatrième ligne de critiques relève de la cité de l’opinion : le recours aux xénismes anglais est ici conçu procédant du snobisme – d’une logique d’obtention par la symbolique d’un statut social supérieur. Ce qui est ici défini comme « petit ». « Il y a une espèce de snobisme à mettre des anglicismes de partout (…) Parler un langage hermétique au petit peuple, c’est la classe » (I39). L’observation même n’est pas nouvelle : faisant l’historique de ce phénomène, Rouvillois (2008) note ainsi que tant que durera le snobisme, l’anglomanie l’accompagnera. Le lien est perçu comme à ce point étroit que certains proposent le néologisme « anglosnob » (I38). La critique disqualifie le recours aux xénismes comme « mode prétentieuse » (I40). « Les anglicismes et avec eux le snobisme, la futilité, le mimétisme ont contaminé les médias, la publicité, l’industrie, les cadres, les bobos… et les beaufs » (I4). La critique de ce « snobisme angloïde » (I62) conteste notamment la réalisation de l’effet recherché. Arguant de la très large diffusion actuelle de la pratique de l’anglais, de nombreux consommateurs notent ainsi sa perte de prix, sur le marché linguistique. Il n’y a selon eux pas de valorisation, pas d’effet de domination – tout au contraire : « Vous croyez que ça fait “moderne” ? Que ça fait “in” ? ? ? ? » (I49). « Non, cela ne fait pas “chic” comme certains le croient ! » (I40). Tout au contraire, pour certains, selon qui finalement le « franglish (…) c’est devenu ringard au possible » (I43), « ringard en fait » (F-34 ans). « C’est d’un beauf » (I40)…

Une dernière ligne de critiques relève de la cité marchande. L’incompréhension de l’anglicisation a notamment pour fond, ici, les problèmes de compréhension de l’anglais. Certains (sans raisonner en termes d’insécurité linguistique, mais simplement de performance commerciale) doutent ainsi de la pertinence d’un choix d’expression qui « revient à fouler aux pieds l’une des règles de base du métier, qui consiste à être compris par les clients (…) Quelqu’un pourrait-il le rappeler à nos amis publicitaires ? » (I47). « C’est sûr que ça me freinerait, parce que j’aurais peur de ne pas tout comprendre, de ne pas tout suivre. Si dès le départ c’est en anglais, attends ! J’aurais peur de ne pas tout suivre, de ne pas tout comprendre. Bah non, mais attends… J’aurai peur de ne pas suivre ! » (F-74 ans). Au-delà tout problème de compréhension, plusieurs des consommateurs interrogés pointent la possible inadéquation entre ce style de communication et (en conséquence des connotations juvéniles qu’il emporte), le sérieux et la rigueur que l’on peut parfois attendre en premier lieu d’un professionnel. « Mon compte, j’ai pas envie qu’il s’appelle “Ma French Bank”. Ça fait pas mature quoi. Fin, un compte en banque, c’est quelque chose ! Quand on l’ouvre, on se dit “ah bah voilà, c’est une étape !” » (F-34 ans). « Ça fait pas sérieux (…). Je leur confie mon argent, déjà que j’en ai pas beaucoup, c’est pas pour que des guignols fassent n’importe quoi avec ! Ça donne pas vraiment confiance » (H-42 ans). Le Black Friday est l’occasion d’interrogations continues. « Une expression que, dans la plupart des cas, on ne prend même plus la peine de traduire en français ? » (I11). L’étonnement, plus ou moins agacé, marque le discours épilinguistique. « Je ne comprends pas comment peut on appeler un truc français “French day” » (I22); « étonnant de devoir dire “journées françaises” en anglais » (I24). « Si c’est à la française, pourquoi un nom en anglais ! ! ! ! ! » (I24)… D’autres interventions se positionnent sur le plan des justes réactions comportementales à avoir à l’encontre de l’anglicisation. « Il n’y a que par le portefeuille que l’on sera entendus ! » (I49). Les témoignages affluent : « Si une marque fait de la publicité en anglais, je n’achète plus rien chez eux » (I39). « Je préfère aller à une autre marque où tout va être en français. Ça ne donne pas envie d’acheter » (F-74 ans). « Le seul mot anglais que j’utilise lorsque je lis une publicité utilisant l’anglais est le mot boycott » (I40).

Analyse des émotions morales

Le champ lexical des critiques émises laisse transparaître le vécu de vives émotions. La colère est ainsi souvent présente – émotion activant d’une part une idée de dominance, et d’autre part une motivation de sanction du transgresseur (Abitan et Krauth-Gruber, 2014). « Ça leur arracherait la gueule de parler français ? » (I24). Le discours critique est peuplé d’expressions dont la construction lexicale signifie le mépris, la volonté de dévalorisation, de disqualification des publicitaires. « L’anglolâtrie » (I56), « l’usage anglo-maniaque du globish » (I40) suscite ainsi l’« indignation » (I32) des consommateurs. « Les publicitaires sont des aliénés linguistiques » (I24). La violence symbolique que porte ces expressions est doublée d’un emploi métaphorique de termes qui, dénotant des actes de violences physiques, caractérisent la transgression linguistique comme un mal aucunement banal, anodin. Ainsi l’usage des xénismes, le « remplacement de mots bien français connus de tous est un crime linguistique » (I36). Il est vécu comme une pratique qui « n’étoffe plus le français, mais l’étouffe » (I33).

L’ethnographie et les divers entretiens menés révèlent le fait que l’incompréhension des messages anglicisés peut induire un vécu d’handicap culturel et de discrimination. La violence symbolique éprouvée s’avère d’autant plus vive que cette incompréhension des messages anglicisés se double régulièrement d’une incompréhension de l’incompréhension : que l’on ne puisse pas être en capacité d’habiter correctement le paysage linguistique national paraît aberrant. Et souvent plus : c’est un mal fait, dont le ressenti fait ressentiment (tableau 1).

Tableau 1

Verbatims illustratifs d’incompréhensions d’énoncés discutés en entretiens

Si certains sont dans l’indignation et la colère, d’autres rapportent un ressenti d’indignité, de honte, d’humiliation et d’abattement. « J’ai énormément de peine quand je lis les publicités dans ce sabir pathétique (…). Je commence à avoir honte d’être français. Pourquoi... ? Nous ne sommes plus capables de faire quelques lignes, surtout des publicités, sans mettre un mot ou une phrase en anglais. Nous sommes pitoyables de galvauder notre si belle langue » (I40). Le dégoût est également régulièrement présent. Émotion la plus intimement liée aux considérations morales (Haidt, 2003), gardien de la pureté, de l’âme et du corps, le dégoût n’opère pas seulement comme un signal de confrontation au mauvais, au mal. Il exprime la sensation vive d’une menace de souillure, d’un risque de pollution, de contamination (Abitan et Krauth-Gruber, 2014). Ces dimensions organisent souvent les critiques. « Quand cessera-t-on de polluer notre langue de tous ces termes anglais qui la souillent ignoblement et que les gens mâchonnent sans fin comme une gluante pâte à mâcher ? » (I18). « Ce viol anglais que nous subissons quotidiennement ! » (I40), « ça me fait gerber » (I26). L’intensité du somatique qui se trouve ainsi métaphoriquement investi dans le discours dit le répulsif absolu. « Vous êtes à vomir, “french day” » (I24)… Certains listent simplement les « mots vomitifs » (I59). D’autres clament le caractère profondément viscéral de leur réaction face à l’usage des xénismes. « Ces anglicismes me font gerber, du genre “à l’américaine” ça fait tout de suite plus pro » (I60)… L’ethnographie et les entretiens menés éclairent par ailleurs sur le sentiment d’exclusion et de violence symbolique vécue, par delà l’insécurité linguistique. Si certaines des personnes rencontrées n’ont connu que des situations de frustration, d’autres ont vécu des expériences de honte et d’humiliation et ce que l’on voit parfois éprouvé n’est pas seulement du désarroi, mais de la détresse face à un paysage linguistique devenant de plus en plus étranger. Ce que l’on voit, c’est des personnes se sentant dépassées, questionnant leur place dans une société qui les oublie. Des personnes qui disent leur dépréciation - qui disent que la valorisation de l’anglais, dans le marché linguistique, a pour effet sociétal une dévalorisation, une marginalisation de ceux qui n’en ont pas la maîtrise (encadré 3).

De l’ethnographie, il ressort que ces colères et frustrations sont, au quotidien, souvent sans expression. Il faut bien vivre, et faire avec… Ce qui souvent domine est donc un sentiment d’impuissance, et un certain fatalisme. « On s’y est habitué » (F-49 ans). Nos informateurs se résignent, souvent, à ce qui leur paraît une pente historique irrésistible. Le monde leur devient étranger – ils se pensent y devenir étrangers. Ils se s’estiment incapables de suivre le mouvement, encore moins de l’arrêter. Ils se pensent seulement en situation d’essayer de s’y adapter. Nombre d’entre ceux observés dans le cours de l’ethnographie développent ainsi diverses tactiques leur permettant de composer avec l’anglicisation. Certains, avec cet humour que l’on a dit « politesse du désespoir », se comparent volontiers à des touristes à l’étranger – qui se débrouillent toujours (s’arrangent, s’accommodent de l’adversité). « Quand on arrive à connaître les mots, ça va. Par exemple le mot “drive”, maintenant on connaît. C’est entré dans la langue française. Mais y a certains mots qui arrivent, on ne comprend pas. Mais on va s’habituer… On arrive à deviner. Suivant le contexte, on sait de quoi on parle » (H-81 ans).

Analyse de l’imagination morale

Outre l’imaginaire de la souillure, la controverse mobilise des représentations relatives à la guerre. La dénonciation de l’anglicisation est ainsi régulièrement portée dans un registre polémologique (du grec polemos – guerre externe). « Il est grand temps de se ressaisir tant l’anglais a envahi notre quotidien » (I36). « Marre, ras-le-bol de l’invasion des anglicismes » (I49). « Une véritable guerre linguistique a lieu, dans laquelle l’hégémonie de l’anglais risque de faire disparaître à moyen terme toutes les autres langues, on ne peut qu’appeler au boycott » (I27). La controverse mobilise des métaphores agonistiques, déclinées sur un mode hyperbolique. L’anglicisation du champ commercial est régulièrement thématisé par le concept de « soumission » (I53). « Le langage publicitaire sera de plus en plus l’anglais (…). Il s’agit là d’une colonisation pure et simple » (I29). « Halte à la colonisation culturelle ! » (I35), « halte à la colonisation des cerveaux par l’anglo-américain » (I33). Du métaphorique, le discours glisse à l’analogique – les références historiques sont mobilisées pour pointer le caractère dramatique de ce qui est vécu. « Nous avons abdiqué au sens propre en 40 et maintenant au figuré » (I44). Ce glissement analogique permet un brutal changement de focale, pour l’interpellation des consciences. On recadre le problème de niveau micro (emploi de xénismes), en le réinscrivant dans un contexte de tout autre échelle, spatiale et temporelle. On le redéfinit comme événement participant d’un phénomène macro, dont l’invocation, ritualisée, est escomptée susciter de vives réactions défensives. « Deux guerres mondiales pour ne pas être soumis à la culture et à la langue allemandes et là on se soumet sans aucune résistance à la déferlante mondiale culturelle et économique américaines » (I29). « Interdire le français, même les Allemands n’y avaient pas pensé pendant l’occupation » (I29)… Propos qui, sans qu’il y soit fait référence, font directement écho à l’observation-choc de M. Serres (2018) : « il y a plus de mots anglais sur les murs de Toulouse qu’il y avait de mots allemands pendant l’occupation »…

La dénonciation de l’anglicisation est également régulièrement portée dans un registre stasilogique (du grec stasis – guerre interne). L’anglicisation relèverait, dans cette perspective, d’une perte de valeurs, d’une décadence des moeurs. Une première ligne d’idées localise celle-ci dans l’élite socio-économique, qu’elle critique en l’opposant au peuple - gardien des traditions et de l’intérêt général. Les « grands » et les « petits » du monde marchand se révèlent être ici, inversement, les « petits » et les « grands » des mondes civique et domestique. L’indignation thématise ainsi leur défaitisme, leur esprit d’abandon, jusqu’à leur trahison - « cette anglicisation qui nous envahit révèle la haine de la France et du français de la part de nos élites cosmopolites ! » (I40). L’anglomanie observée est estimée ne pas seulement relever d’une soumission passive à une puissance étrangère, mais plus encore d’une « autocolonisation culturelle » (I57) - « le comble de la colonisation culturelle est quand les acteurs de la colonisation sont les colonisés eux-mêmes. Les idées, les images, les comportements se propagent par un effet d’imitation de prestige, qui est un effet de domination » (I28). Une seconde ligne de critiques généralise la perte de valeurs et la décadence des moeurs. Ce qui est alors mis en accusation n’est plus une élite manipulatrice, mais une « majorité capitulatrice » (I54). Ce qui est dénoncé n’est plus « cette “élite” et ces privilégiés qui (…) n’hésitent pas à désintégrer leur langue maternelle pour mieux intégrer l’élite mondialisée et ressembler à leurs maîtres ! » (I37), mais un vaste renoncement commun au fond identitaire. « Derrière l’usage intempérant de l’anglais, derrière la trahison, se manifeste la haine de soi » (I9), « l’abandon de soi » (I53). « En fait ce sont les Français “de base” qui trouvent le français vieillot et ennuyeux et choisissent l’anglais dès qu’ils veulent faire chic et branché ! Exemple : “salon de coiffure”, ça fait vieux et bourge’, “hair relooking”, c’est chic et branché ! “repas rapide”, ça fait vieux et pauvre, “fast food”, c’est branché ! » (I37)…

Discussion et conclusion

Malgré une récente augmentation du nombre d’études académiques sur les effets des choix linguistiques opérés dans la communication marketing, ceux-ci restent encore très peu questionnés. Lorsqu’ils le sont, c’est qui plus est essentiellement dans une perspective d’analyse de leurs effets marchands, au travers l’examen des connotations générées. Autrement dit, l’attention ne porte pas sur les questions sociétales et n’envisage pas des problématiques managériales plus systémiques. Ce que cette recherche contribue à pallier.

Au contraire de ce que semblent massivement présupposer les praticiens, si l’on en juge par la dynamique actuelle d’anglicisation des communications commerciales, celle-ci n’est pas sans problème, sinon même sans risque. On observe effectivement des résistances à son endroit. En premier niveau d’analyse, celles-ci s’avèrent très diversement motivées. Les consommateurs mobilisent plusieurs conventions morales qui étayent sur différents registres leurs jugements critiques. Tantôt l’anglicisation est pensée porter préjudice, faire violence à l’intérêt général, national, ou aux plus vulnérables, tantôt l’anglicisation est estimée contraire (au plan formel et au plan fonctionnel) à la logique même de la publicité : contraire (au plan formel) à sa créativité attendue, et contraire (au plan fonctionnel) à l’obtention d’effets marchands. En second niveau d’analyse des discours observés, investiguant leurs régimes émotionnels par delà les argumentations déployées, la résistance s’avère régulièrement relever d’un vécu d’offense et de corruption. Les indignations suscitées par l’anglicisation s’expriment ainsi notablement dans les registres de la colère et du dégoût – émotion qui signe un vif ressenti d’impureté, de souillure. En dernier niveau d’analyse, relatif aux imaginaires en jeu, l’anglicisation est pensée, par delà l’idée de pollution, dans la perspective d’une geste guerrière. Cette métaphorisation, qui embarque les idées d’ennemi, d’intentionnalité et de responsabilité humaine, de loyauté et de trahison, fait basculer les discours d’une logique défensive, de prévention et de préservation, à une logique de riposte active, de révolte, et d’un enjeu de motivation individuelle à un autre plus puissant, de mobilisation collective.

Les résistances observées doivent être contextualisées : elles sont en relation métonymique avec des phénomènes sociétaux plus larges. Ce que l’on observe ici relève effectivement d’une large contestation des formes dominantes du capital symbolique. L’esprit cosmopolite-mondialiste qui le constitue, qui norme le bon goût et suscite ici le dégoût, est aujourd’hui controversé.

Du bon goût au dégoût de l’esprit cosmopolite-mondialiste

Les travaux de Bourdieu sur les marchés linguistiques ont été longtemps peu remarqués : la sociologie n’y a pas vu un objet l’impliquant, tandis que la sociolinguistique ne s’y est d’abord guère intéressée, au seul regard de leur origine disciplinaire. Pourtant, ces travaux portent en germe beaucoup des idées majeures de Bourdieu sur la distinction. Leur cadre théorique permet ainsi de rendre compte du développement de l’« anglomania », dès le XIXe siècle : un effet de rareté (la maîtrise linguistique de l’anglais) a fondé la valorisation d’une pratique soutenant les dynamiques de distinction. L’anglicisation a servi, en cette première période, les projets de mise à distance sociale par la disqualification de ceux ne maîtrisant pas les pratiques langagières en jeu. À la fin du XXe siècle, en conséquence de la scolarisation massive de la population, l’effet de rareté a disparu - sans incidence pour autant sur la valorisation culturelle de l’anglicisation (O’Connell et Chaplier, 2014). Ce qui s’explique notamment par ce que mettent en lumière les travaux de Peterson (2004), sur le développement en cette seconde période d’un esprit cosmopolite-mondialiste – se traduisant par une ouverture ostentatoire (i.e., ostensible et classificatoire) à la diversité, une xénophilie définissant un nouveau régime de distinction (de définition du « bon goût »). Sont alors « grands », selon la terminologie de Boltanski et Thévenot (ou dotés de capital symbolique, selon celle de Bourdieu), ceux qui en maîtrisent les codes. À rebours de cette dynamique, nos observations pointent le développement d’une résistance socioculturelle qui dépasse le simple conflit de conventions dans la définition du bon goût. Selon ce que l’on observe ici, l’anglicisation n’est pas simplement critiquée, lorsqu’elle l’est, en l’estimant de mauvais goût : elle suscite, bien plus profondément, du dégoût. Ce que l’on observe ainsi, finalement, relève de la glottophobie - comme la définit Blanchet (2016, p. 45) : « le mépris, la haine, l’agression, le rejet, l’exclusion de personnes, discrimination négative (…) fondée sur le fait de considérer incorrectes, inférieures, mauvaises certaines formes linguistiques ». Une glottophobie inédite, inattendue donc : elle ne procède pas ici d’un rapport dominant/dominé où le rejeté est culturellement et/ou économiquement dominé. Tout au contraire, ici, la glottophobie (« globishophobie ») observée est liée au rejet d’une domination. Le rejeté est celui qui adopte et porte les codes (jugés oppressifs) de la domination.

En recommandations managériales

Aucune pratique ne doit être reconnue légitime si elle a des effets psychologiquement et/ou sociologiquement néfastes, à court ou long terme. Cela vaut pleinement pour les pratiques linguistiques – comme l’exploitation marketing de xénismes anglais. Si l’on en juge par le mode applicatif de la loi Toubon, depuis sa promulgation, réguler cet usage ne peut s’effectuer que sur un mode incitatif.

Dans cette perspective, une première ligne d’argumentation à l’endroit des praticiens du marketing, raisonnant simplement en termes de prudence, relève de la logique utilitariste. Les productions langagières, comme le montre la théorie du marché linguistique, se voient toujours attribuer des valeurs différentielles - un prix (Trimaille et Vernet, 2021). Comme le montre cette étude, celui de l’anglicisation de la communication marketing n’est pas toujours aussi élevé qu’attendu. Cette pratique ne présente pas que des profits, pour l’émetteur; elle peut avoir aussi pour lui un coût. Les signaux faibles se multiplient depuis peu qui, en termes de prospective, inclinent à prédire une montée de ce coût. La résistance s’institutionnalise effectivement, en France. Elle s’organise en nombreuses associations, de plus en plus actives. Elle opère tantôt dans le registre symbolique, communicationnel, de la désignation faisant honte, dans une logique d’humiliation publique – comme en témoigne le « prix de la Carpette anglaise », décerné depuis 1999 par un collectif d’associations pour distinguer « les déserteurs de la langue française qui ajoutent à leur incivisme linguistique une veule soumission aux puissances financières mondialisées ». Elle opère tantôt dans un registre juridictionnel. Les associations de défense du français portent ainsi régulièrement plainte, et incitent les consommateurs à porter plainte, pour obtenir l’application de la loi. La résistance opère également régulièrement dans le registre directement économique de la pression commerciale. Dans la continuité d’intellectuels appelant, comme M. Serres en 2013, « à faire la grève » - à ne pas acheter les produits dont la publicité est faite en anglais (I1) -, les associations appellent via les réseaux sociaux à les « oublier » (I33). Des autocollants « de protestation sur toutes les publicités qui s’affubleront du mot “Black Friday” » sont mis à disposition des consommateurs - titrant : « Vous ne voulez pas de ma langue, vous n’aurez pas mon argent ! » (I34). Au total, on voit monter, en peu de temps, une pression d’activistes oeuvrant à la sensibilisation du public – à l’inscription, dans l’« agenda des indignations », de la problématique de la violence linguistique. Cette résistance bénéficie depuis 2019 de l’appui marqué (et remarqué car très médiatisé) de l’Académie française. Dans son rapport du 15 février 2022, celle-ci interpelle les publicitaires, dénonçant l’anglicisation de la communication « ne serait-ce que pour obtenir une plus grande efficacité auprès du public général » (p. 30)… Pointant l’absence paradoxale de réflexion sur la performance des messages, elle les rappelle ironiquement aux fondamentaux de leur métier : « dans une période où l’on met sans cesse en avant l’accessibilité comme une obligation faite à la communication, la dimension linguistique mérite sur ce plan une attention et une prise en compte tout aussi importantes et systématiques que les aspects techniques de lisibilité par exemple » (ibid.).

Une seconde ligne d’argumentation pour que les entreprises s’éveillent à cette problématique de la vulnérabilité linguistique et s’attachent à l’autorégulation de leurs pratiques, raisonne non pas en termes de prudence mais de cohérence. Il n’est pas cohérent de se présenter en entreprises citoyennes, soucieuses du bien commun, du « vivre ensemble », tout en développant simultanément des communications marketing linguistiquement exclusives. Pour la prise de conscience de ce que l’anglicisation des communications marketing, par son ampleur, précarise et insécurise culturellement une part de la population, il importe de proposer une extension du champ de la responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) à la question de la vulnérabilité linguistique et de la violence symbolique de l’usage des xénismes anglais. Le rapport de l’Académie française, cité plus avant, nourrit cette perspective : appelant à « la prise de conscience de la gravité et de l’urgence de la situation » (p. 30), celle-ci s’alarme effectivement d’une « perte de repères susceptible de mener jusqu’à une forme d’insécurité linguistique » (p. 28) - avec fracture sociale et fracture générationnelle. Les entreprises ne peuvent légitimement se dire « inclusives », dans leurs communications usuelles sur la RSE, alors même qu’elles développent des actions profondément contraires à ce projet affiché. Le management de la RSE, usuellement proclamé au « service de l’intérêt public » (Gendron, 2000, p. 36), ne peut ignorer la dimension éthique, les enjeux sociétaux, qu’emportent les pratiques linguistiques.

En ouvertures

Plusieurs voies de recherche sont à explorer dans l’étude empirique de la vulnérabilité linguistique mise en avant ici. Il s’agit notamment d’évaluer l’enveloppe d’acceptabilité de l’anglicisation : ce qui est toléré par les consommateurs les plus vulnérables, au plan qualitatif (en termes de choix lexical, de cohérence ou légitimité perçue selon le type d’émetteur, ou d’offre, ou de média, etc.), et au plan quantitatif (en termes de seuils d’exposition à l’anglais). Il s’agit également d’entreprendre l’étude approfondie des tactiques, des astuces, au sens de M. de Certeau (1984), des modes de « débrouillardise » (Reed-Danahay, 2007) qui permettent aux 24 % de consommateurs français à très faibles niveaux de littératie en anglais d’évoluer dans un paysage linguistique de plus en plus anglicisé. Une autre voie de recherche à explorer s’inscrit quant à elle dans une perspective de comparaisons internationales. La controverse n’est effectivement pas propre à la France. Elle est également très vive au Québec - où se noue, en autre problème, celui du bilinguisme officiel (Castonguay, 2022; Hébert, 2021). Elle est également d’importance en des pays comme la Finlande (Moore et Varantola, 2005) ou la Suède (Lindblom et al., 2013), où l’extension continue de l’anglais devient discriminante. Ainsi aussi de la Corée du Sud (Kim, 2022), entre autres exemples actuels : s’y constate effectivement un changement négatif des jugements envers l’usage commercial de l’anglais, nouvellement perçu comme « dandysme linguistique ». Il serait intéressant d’entreprendre l’étude comparée des grammaires d’argumentation exploitées dans les controverses. En termes qualitatifs, d’autres grammaires que celles identifiées ici sont-elles présentes dans les débats ? En termes quantitatifs, quels sont les poids relatifs de ces grammaires (les fréquences de mobilisation des principes ordonnant les répertoires évaluatifs et discursifs), et des différences internationales sont-elles observables ?

Le champ de l’investigation peut par ailleurs être utilement étendu en prêtant attention à la question de la vulnérabilité des salariés. Le management n’a longtemps porté que très peu d’attention à la part langagière du travail (Boutet, 2021). Depuis quelques années cependant, le BELF (Business English as a Lingua Franca) s’imposant en milieu professionnel international, des politiques linguistiques ont été développées par les entreprises pour cadrer les pratiques (Lejot, 2015; Truchot, 2014). De nombreuses recherches académiques ont alors été conduites pour en examiner les modalités d’exercice, mais aussi les effets (e.g. Kankaanranta et al. 2018; Sanden et Kankaanranta, 2018). Paradoxalement, comme le note Saulière (2014), peu de travaux ont été réalisés en France, alors même que la situation est marquée par le fait que la loi Toubon stipule que le français est « la langue du travail » - donc du contrat de travail et de l’exécution du contrat de travail (articles respectivement L. 1221-3 et L. 1321-6 du Code du travail). Les salariés ont ainsi droit, en France, à ce que tous les documents comportant soit des obligations, soit des dispositions dont la connaissance est nécessaire à l’exécution de leur travail, soient rédigés en français. Pour autant, comme la ministre française de la Culture, C. Tasca, le reconnaissait dès 2001, à Montréal, nombre d’organisations ne respectent pas ces règles. Certaines d’entre elles vont ainsi, selon ses termes, « très au-delà de la nécessité de connaître l’anglais » - jusqu’à « imposer l’anglais comme langue de travail à leurs salariés ». Et la ministre de recommander alors aux syndicats de faire campagne « contre des pratiques qui n’ont pas grand sens ». Depuis 2004, des syndicats ont commencé à intégrer dans leur agenda cette problématique linguistique. Plusieurs délégués du personnel, appartenant à des entreprises et des organisations syndicales différentes (CFTC, CFE- CGC, CGT, UNSA) se sont regroupés en 2007 au sein du « Collectif intersyndical pour le droit de travailler en français en France » et des entreprises comme GE Medical Systems (en 2005), Europ Assistance (en 2007), Alcatel, Air France et NextiraOne (en 2008), Danone (en 2012), ont été condamnées pour avoir voulu imposer à leurs salariés des documents en anglais sans traduction. Par rapport à ces actions, attachées à contester le fait que l’anglais s’impose comme langue de travail, ce que pointe notre recherche est le problème plus profond de l’« anglicisation d’atmosphère » - de l’emploi diffus de l’anglais dans les communications. Notre recherche montre que des consommateurs peuvent être affectés par cette pratique linguistique. Il paraît important d’examiner la situation du côté des salariés. Peu d’attention leur a été portée jusqu’à présent [4]. Au regard de ce que notre ethnographie révèle, il paraît important d’étudier la perception par les salariés de la transformation du paysage linguistique au travail. Il paraît important d’examiner si, dans les organisations, l’anglicisation des pratiques langagières n’induit pas un « handicap invisible » (par défaut de confiance en soi, perte en estime de soi, bornant l’extension du « je peux » - réduisant le champ des possibles imaginables et inhibant le déploiement des compétences).

L’enjeu majeur de cette recherche est la réalisation collective de ce que l’anglicisation de la communication a un coût social. Elle est une violence pour une part de la population, qu’elle insécurise, fragilise, précarise. L’intégration managériale de cette donnée implique d’étendre à la question des pratiques linguistiques non seulement l’actuel agenda de recherche des Critical Management Studies, mais aussi celui du courant en Critical Management Education qui en est directement dérivé. Celui-ci suggère que le management doit toujours être enseigné d’une manière qui reconnaisse explicitement son caractère éthique, les rapports de domination en jeu (Grey, 2017). Il s’agit d’intégrer à ce projet pédagogique la prise de conscience par les étudiants de ce que l’anglicisation n’est pas naturellement amorale, qu’elle ne sort pas du champ du questionnement moral. Il s’agit d’éveiller à la conscience morale la pratique de l’anglais – de dévoiler sa part de nocivité, de montrer qu’elle peut être humainement préjudiciable, culturellement problématique. Enjeu d’importance, dans un paysage universitaire où, internationalement, s’étend l’enseignement en anglais du management.

Parties annexes

Annexes

Annexe 1. Profil des interviewés

Annexe 2. Sources web des jugements épilinguistiques et métalinguistiques

Notes biographiques

Philippe Robert-Demontrond, professeur agrégé des Universités, docteur en sciences de gestion et docteur en philosophie, est enseignant-chercheur à l’IGR-IAE de l’Université de Rennes et membre du CREM, UMR CNRS. Ses recherches entreprises procèdent de plusieurs choix méthodologiques — privilégiant originellement la modélisation mathématique (réseaux neuronaux et logique floue, systèmes biomimétiques), pour l’étude de phénomènes engageant des relations causales complexes; puis, actuellement, les approches phénoménologiques et ethnographiques pour l’étude de problèmes relevant de variations dans la donation de sens et les imaginaires de consommation.

Jean-Philippe Croizean est maître de conférences à l’université de Rennes 1 (France) depuis 1995. Il enseigne dans le marketing : les techniques quantitatives, statistiques textuelles, le géomarketing et la stratégie marketing. Ses principales recherches portent essentiellement sur les techniques de segmentation à partir des représentations sociales, l’usage de l’anglais dans les publicités françaises, les politiques de développement durable en grande distribution française et l’analyse spatiale des zones de chalandise. Titulaire d’un doctorat de l’Université de Paris XII en 1994 sur les modèles de parts de marché, il possède une expertise en études de marché avec des partenariats comme Bridor et Cooperl.

Notes

-

[1]

Le terme « moral » renvoie en chaque cas – en reprenant ici la définition qu’en donne Haidt (2003, p. 852), « to the interests or welfare either of society as a whole or at least of persons other than the judge or agent ». Dans ce cadre, comme le notent Greenbaum et al. (2020, pp. 95 et 98), « moral emotions, in particular, serve to support the moral standards enacted by society (…) and help people to evaluate their own and others’ behaviors in terms of contributing to, or detracting from, a well-functioning world. (…) People experience moral emotions as an efficient way of recognizing when they, or others, have or have not upheld moral standards (i.e., standards enacted by society to promote a well- functioning world). enacted by society to promote a well- functioning world) ».

-

[2]

Avant Boltanski et Thévenot, Lyotard (1983) avait identifié le différend comme un type de dispute qui, à la différence du litige, ne peut pas être tranché équitablement - faute de règles de jugement applicables aux argumentations en jeu : que l’une d’entre celles-ci soit légitime n’implique pas que les autres ne le soient pas (p. 9). Au contraire du litige, le différend n’est ainsi qualifiable par aucune règle commune aux protagonistes. Les règles de jugement mobilisées dans la dispute sont incommensurables et un différend ne peut donc pas être arbitré (ibid., p. 204). Autrement dit, tout se passe comme si, dans un différend, les protagonistes parlaient des idiomes différents, sans possibilité d’entente. La théorie de Boltanski et Thévenot (1991) s’inscrit dans la continuité de cette analyse. Ils désignent plus spécifiquement par les termes « litige » et « différend » des situations de désaccords sur des jugements de grandeur. Le litige s’inscrit dans un registre de jugement et d’argumentation et ne tient compte d’aucun autre. Le différend relève quant à lui d’un type de dispute où se reconnaît la pluralité des registres, incommensurables, de jugement et d’argumentation.

-

[3]

B. Khaiat, directrice générale de Campus France (in I63).

-

[4]

On notera, en contre-exemple, l’interpellation en 2013 de la direction de Carrefour par une action syndicale, demandant que cesse sa « politique anglicisante » et qu’une commission de terminologie soit créée afin d’éviter dans le travail « l’emploi abusif » de termes anglais (comme « cross marchandising », « remodeling », « supply chain », « street-palette », etc.). Ceci venant en prolongement de l’anglicisation des termes employés pour les clients (« Carrefour Market », « Carrefour City », « Ticket Cash », carte « Pass », « self scanning », « drive », etc.). Mais cette action est isolée et, dans cette organisation même, la situation n’a guère évolué.

Bibliographie

- Abitan A., Krauth-Gruber S. (2014), « Ça me dégoûte », « Tu me dégoûtes » : déterminants et conséquences du dégoût physique et moral, L’Année psychologique, 114, 1, p. 97-124. https://doi.org/10.3917/anpsy.141.0097

- Alvesson M., Spicer A. (2016), The Stupidity Paradox, Profile Books.

- Bhatia T. (2019), World Englishes and global advertising. In C. Nelson, Z Proshina, D Davis (eds.), The handbook of World Englishes, Malden, Blackwell, p. 601-619.

- Blanchet P. (2012), La linguistique de terrain, Rennes, Presses universitaires de Rennes.

- Blanchet P. (2019), Discriminations : combattre la glottophobie, Limoges, Lambert-Luca.

- Boltanski L., Thévenot L. (1991), De la justification, Paris, Gallimard.

- Bourdieu P. (1982). Ce que parler veut dire. Paris, Fayard.

- Boutet (2021) Des vocabulaires de métiers à la part langagière du travail, Langues, cultures et sociétés, 7, 1, p. 22-31. https://doi.org/10.48384/IMIST.PRSM/lcs-v7i1.26764

- Bulot T (2013), Discrimination sociolinguistique et pluralité des normes identitaires, Cahiers internationaux de sociolinguistique, 4, 2, p. 7-27. https://doi.org/10.3917/cisl.1302.0007

- Calvet L-J (2002), Linguistique et colonialisme. Petit traité de glottophagie, Paris, Payot.

- Casanova P (2015), La Langue mondiale. Traduction et domination, Paris, Seuil.

- Castonguay C. (2022). French in Canada: An Uncertain Future. In: W. McLeod, R. Dunbar, K. Jones, J. Walsh (eds), Language, Policy and Territory. Palgrave Macmillan, p. 257–275.

- Certeau M. de (1990, L’invention du quotidien, Paris, Gallimard.

- Étiemble R. (1964), Parlez-vous franglais, Paris, Gallimard.

- Fabiani J-L (2010), Une sociologie transcendentale ? Annales. Vol. 65, N°6, p. 1431-1439.

- Gadet F. (2007), La variation sociale en français, Paris : Ophry

- Gendron C. (2000), Le questionnement éthique et social de l’entreprise dans la littérature managériale. Montréal, Cahiers du Centre de recherche sur les innovations sociales.

- Greenbaum R., Bonner J., Gray T., Mawritz M. (2020). Moral Emotions: A Review and Research Agenda for Management Scholarship. Journal of Organizational Behavior, 41, p. 95-114. https://doi.org/10.1002/job.2367

- Grey C (2017) Reinventing Business Schools: The Contribution of Critical Management Education, Academy of Management Learning & Education, 3, 2. https:doi.org/10.5465/AMLE.2004.13500519

- Haidt J. (2003). The moral emotions. In R Davidson, K Scherer & H Goldsmith (Eds.), Handbook of affective sciences. Oxford : Oxford University Press, p. 852-870.

- Hébert V. (2021), L’anglais en débat au Québec, Presses de l’Université de Laval.

- Heinich N. (2017), Des valeurs. Une approche sociologique. Paris, Gallimard.

- Hine C (2015) The Virtual Ethnography. Trowbridge: Sage.

- Holden N. (1987). The treatment of language and linguistic issues in the current English-language management literature. Multilingua, 6, 3. https://doi.org/10.1515/mult.1987.6.3.233

- Humphreys A, Wang R. (2018). Automated Text Analysis for Consumer Research. Journal of Consumer Research, 44, 6, p. 1274–1306. https:doi.org/10.1093/jcr/ucx104

- Hutcherson C., Gross C. (2011). The moral emotions: A social-functionalist account of anger, disgust, and contempt. Journal of Personality and Social Psychology, 100, 4, p. 719- 737. https:doi.org/10.1037/a0022408

- Kankaanranta A., Karhunen, P, Louhiala-Salminen L. (2018). English as corporate language in the multilingual reality of multinational companies, Multilingua 37, 4, p. 331-351. https:doiorg/10.1515/MULTI-2017-0077

- Karhunen P., Kankaanranta A. (2018), Let’s Talk about Language: A Review of Language-Sensitive Research in International Management, Journal of Management Studies, 55, 6. https://doi.org/10.1111/joms.12354

- Kim S. (2022), ‘Ehh? Order through kiosk? What’s that?’ Public attitudes towards the excessive Anglicisation of commerce in South Korea, Journal of Multilingual and Multicultural Development, https://doi.org/10.1080/01434632.2022.2033247

- Kozinets R. (2010). Netnography: Doing ethnographic research online. Thousand Oaks, Sage

- Lejot E. (2015). Pratiques plurilingues en milieu professionnel international. Frankfurt am Main, Peter Lang.

- Lemieux C. (2018), La sociologie pragmatique, Paris, PUF.

- Lin Y, Wang K. (2016), Language Choice in Advertising for Multinational Corporations and Local Firms, Journal of Advertising, 45, 1, p. 43–52. https://doi.org/10.1080/00913367.2015.1085817

- Lindblom P-Å, Kirsch F-M, Rubensson. A (Eds) (2013), Såld på engelska? Stockholm, Språkförsvaret

- Lyotard J-F (1983), Le différend, Paris, Gallimard.

- Marschan R., Welch D., Welch L. (1997). Language: The forgotten factor in multinational management. European Management Journal, 15, 5, p. 591-598. https://doi.org/10.1016/S0263-2373(97)00038-8

- Martin E. (2007), “Frenglish” for sale: Multilingual discourses for addressing today’s global consumer. World Englishes, 26, 2, p. 170–188. https://doi.org/10.1111/j.1467-971X.2007.00500.x

- Melitz J. (2016), English as a global language, in Ginsburgh V. et Weber S. (eds), The Palgrave Handbook of Economics and Language, NY, Palgrave Macmillan, p. 583-615.

- Moore K., Varantola K. (2005) Anglo-Finnish Contacts: Collisions and Collusions: For Better, For Worse, In G. Anderman et M. Rogers (Eds) In and Out of English, Toronto, Multilingual Matters, p.133-152.

- Northrup D (2013), How English Became the Global Language, NY, Palgrave Macmillan.

- O’Connell A-M, Chaplier M (2014), Quelle anglicisation des formations ?, Les Langues Modernes, 1, p. 26-34.

- Peterson R (2004), Le passage à des goûts omnivores, Sociologie et sociétés, 36, 1. https://doi.org/10.7202/009586ar

- Piller, I (2003), Advertising as a Site of Language Contact, Annual Review of Applied Linguistics, 23, p. 170–183. https://doi.org/10.1017/S0267190503000254

- Reed-Danahay D (2007), De la résistance : ethnographie et théorie dans la France rurale, Éducation et sociétés, 19, 1, p. 115-131. https://doi.org/10.3917/es.019.0115

- Rouvillois F (2008), Histoire du snobisme, Paris, Flammarion.

- Sanden G, Kankaanranta A (2018). English is an unwritten rule here: Corporate Communications, 23, 4, p. 544-566. https://doi.org/10.1108/CCIJ-02-2018-0026.

- Saulière J (2014), Anglais correct exigé : dynamiques et enjeux de l’anglicisation dans les entreprises françaises, Thèse de doctorat de l’École polytechnique, Spécialité Gestion.

- Serres M.(2018), Défense et illustration de la langue française aujourd’hui, éd. Le Pommier

- Spielmann N., Delvert M. (2014). Adapted or standardized copy: Is non-cultural English the answer? Journal of Business Research, 67, 4. p. 434-440. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2013.03.029

- Tenzer H, Terjesen S, Harzing A (2017), Language in International Business: A Review and Agenda for Future Research, Management International Review, 57, 6, p 815-854. https://doi.org/10.1007/s11575-017-0319-x

- Thévenot L. (2001), Les justifications du service public peuvent-elles contenir le marché ? In Lyon-Caen A, Champeil-Desplat V (eds.), Services publics et droits fondamentaux dans la construction européenne, Paris, Dalloz, p.127-43.

- Tietze S (2018). Multilingual research, monolingual publications: Management scholarship in English only? European Journal of International Management, 12, p. 28-45. https://doi.org/10.1504/EJIM.2018.10009384

- Trimaille C, Vernet S. (2021), Marché linguistique, Langage et société, HS1, 229-232. https://doi.org/10.3917/ls.hs01.0230

- Truchot C (2014), Quelles langues parle-t-on dans les entreprises en France ?, Paris, DGLFLF

- Welch D, Welch L (2018). Developing multilingual capacity: A challenge for the multinational enterprise Journal of Management, 44, p. 854-69. https://doi.org/10.1177/0149206315594846

Parties annexes

Biographical notes

Philippe Robert-Demontrond, Doctor of Management Sciences and Doctor of Philosophy, is a Full Professor at the IGR-IAE of the University of Rennes, and a member of the CREM, UMR CNRS. His research is based on several methodological choices—originally favoring mathematical modeling (neural networks and fuzzy logic, biomimetic systems), for the study of phenomena involving complex causal relations; then, currently, phenomenological and ethnographic approaches for the study of problems involving variations in the donation of meaning and the imaginary of consumption.

Jean-Philippe Croizean is an associate professor at the University of Rennes 1 (France) since 1995. He teaches in marketing: quantitative techniques, textual statistics, geomarketing and marketing strategy. His main research focuses on segmentation techniques based on social representations, the use of English in French advertising, sustainable development policies in French mass distribution and the spatial analysis of catchment areas. Holder of a doctorate from the University of Paris XII in 1994 on market share models, he has expertise in market studies with partnerships such as Bridor et Cooperl

Parties annexes

Notas biograficas

Philippe Robert-Demontrond, Doctor en Ciencias de la Gestión y Doctor en Filosofía, es Profesor Titular en el IGR-IAE de la Universidad de Rennes y miembro del CREM, UMR CNRS. Sus investigaciones se basan en varias opciones metodológicas: en un principio, la modelización matemática (redes neuronales y lógica difusa, sistemas biomiméticos), para el estudio de fenómenos que implican relaciones causales complejas; después, en la actualidad, enfoques fenomenológicos y etnográficos para el estudio de problemas que implican variaciones en la donación de sentido y el imaginario del consumo.

Jean-Philippe Croizean es profesor en la Universidad de Rennes 1 (Francia) desde 1995. Enseña marketing: técnicas cuantitativas, estadísticas textuales, geomarketing y estrategia de marketing. Su investigación principal se centra en las técnicas de segmentación basadas en representaciones sociales, el uso del inglés en la publicidad francesa, las políticas de desarrollo sostenible en la distribución masiva francesa y el análisis espacial de las áreas de captación. Doctorado por la Universidad de París XII en 1994 sobre modelos de cuota de mercado, tiene experiencia en estudios de mercado con sociedades como Bridor o Cooperl

Liste des tableaux

Tableau 1

Verbatims illustratifs d’incompréhensions d’énoncés discutés en entretiens