Résumés

Résumé

Cette contribution s’inscrit dans l’approche réseaux de l’internationalisation. Elle repose sur l’observation sur une période de 23 ans (de 1993 à nos jours) de 241 firmes oeuvrant dans le secteur des sciences du vivant et implantées dans la zone de Berlin/Brandebourg et de 1 779 collaborations technologiques dans lesquelles elles sont impliquées. Les analyses structurales et multi-niveaux des réseaux mis en place par ces firmes permettent de mettre à jour l’influence de la structure réticulaire locale et nationale sur la vitesse, l’intensité et la diversité des processus d’internationalisation. Les variables structurales apparaissent avoir un effet différencié sur les dimensions de l’internationalisation.

Mots-clés :

- Internationalisation,

- réseaux,

- collaboration technologique

Abstract

This contribution forms part of the networks and internationalization approach. It is based on observations made over a period of 23 years – from 1993 to the present day – of 241 companies operating in the life sciences sector and located in the Berlin/Brandenburg area, as well as the 1,779 technological collaborations with which they are associated. The structural and multilevel analyses of the networks implemented by these companies highlight the impact of local and national network structures on speed, intensity and diversity of internationalization processes. Differences in the structure thus appear to be at the origin of variations in the scope of internationalization.

Keywords:

- Internationalization,

- networks,

- technological collaboration

Resumen

Esta contribución se enmarca dentro del enfoque de redes de la internacionalización. Se basa en la observación a lo largo de un período de 23 años (1993-2017), de 241 compañías que trabajan en el ámbito de las ciencias de la vida, ubicadas en la zona de Berlín/Brandeburgo, así como en el análisis de 1779 colaboraciones tecnológicas en las que participan dichas compañías. Los análisis estructurales y de multinivel de las redes implementadas por estas compañías permiten revelar al día de hoy la influencia de la estructura reticular local y nacional sobre la velocidad, la intensidad y la diversidad de los procesos de internacionalización. Las variables estructurales parecen tener un efecto diferenciado en las dimensiones de la internacionalización.

Palabras clave:

- Internacionalización,

- Redes,

- Cooperación tecnológica

Corps de l’article

Cette recherche s’inscrit dans une approche fondée sur les réseaux dans laquelle le réseau est envisagé comme une ressource spécifique susceptible de générer une rente réticulaire et habilitante dans les processus d’internationalisation des entreprises. La question de la rente réticulaire (c’est à dire des susceptibles retombées positives que ce soient en termes de profit, de réputation, etc. générées par la position structurale au sein des réseaux) est celle à laquelle nous souhaitons apporter des éléments de réponse. Quel est le pouvoir explicatif et prédictif de la position des firmes dans les réseaux locaux et domestiques sur les processus d’internationalisation ? Autrement dit, en cherchant à apprécier l’influence de la position de la firme dans les réseaux locaux et nationaux nous essaierons d’envisager dans quelle mesure il existerait un certain déterminisme structural local et/ou national dans la dynamique des relations inter-organisationnelles internationales.

Même si la question ici ne concerne pas la séquentialité du développement du périmètre d’action des entreprises, l’ancrage de ce travail dans les approches processuelles de l’internationalisation est évident (Johanson et Vahlne, 1977; 1990 et 2009). L’analyse proposée suggère que la compréhension des processus d’internationalisation peut s’appuyer sur l’examen des réseaux de collaborations, dans lesquels sont insérées les firmes bien que la mise en place de coopérations et de consortia, ait plus souvent été étudiée comme stratégie collective de développement et de financement de la recherche que comme mode d’entrée sur les marchés étrangers (Narula et Dunning, 1998). Or, en nouant des partenariats hors de leurs frontières nationales, les entreprises peuvent acquérir un « avantage d’apprentissage » facilitant leur développement sur les marchés internationaux (Johanson et Vahlne, 2003). Cela étant, même si le lien entre partenariat et apprentissage n’a rien d’exclusif (Basly 2015), les entreprises qui entrent dans cette démarche s’inscrivent, de fait, dans un processus d’apprentissage à la fois personnel et organisationnel, cognitif et comportemental.

La première partie de cette contribution passe en revue les différentes approches théoriques des processus d’internationalisation des firmes. Dans une perspective intégrative, elle place les soubassements théoriques de cette recherche dans le cadre de l’approche réseaux de l’internationalisation. La seconde partie est consacrée à la présentation de l’étude empirique. Celle-ci se fonde sur l’examen des portefeuilles de collaborations technologiques de 241 entreprises actives dans le secteur des Sciences du Vivant et implantées dans l’espace technopolitain de Berlin/Brandebourg dénommé ci-après « bio-pôle ». Au niveau européen cet espace géographique se situe position intermédiaire au niveau du classement des clusters. Il occupe néanmoins une position pionnière en Allemagne, rendue possible par une intense concentration, où sur la plus petite surface spatiale se regroupe la plus grande diversité de formes d’établissements concernant les sciences du vivant. Ce bio-pôle est donc particulièrement révélateur de la dynamique entrepreneuriale de ce secteur où la collaboration technologique y est envisagée en tant que modalité privilégiée d’entrée sur les marchés étrangers pour les entreprises de ce secteur.

L’internationalisation : un phénomène protéiforme

Toute tentative de définition participe d’un double travail visant à la fois à la création d’une convention partagée et à remporter la lutte de délimitation du concept pour en détenir le monopole. Pour notre part, nous retiendrons comme plus petit dénominateur commun des activités d’internationalisation qu’elles s’opèrent au delà des frontières nationales. Plus précisément, l’internationalisation correspond au processus par lequel une entreprise investit à l’étranger et s’appréhende le plus souvent comme la part des activités sortantes réalisées hors du territoire national. C’est alors le montant des exportations ou le pourcentage des ventes réalisées à l’international qui permet de le saisir (p. ex. Oviatt et McDougall; 1994, Yu et al., 2011). Pourtant, la nature protéiforme de l’internationalisation conduit les chercheurs à utiliser une pluralité d’indicateurs pour en apprécier l’ampleur (Chetty et Campbell-Hunt, 2003). Par exemple, dans le cadre d’une étude fondée sur l’observation de 202 firmes taïwanaises entre 2000 et 2010 et portant sur l’influence de l’internationalisation de la R&D sur l’innovation, Hsu et al. (2015) utilisent le rapport entre le nombre de filiales de R&D à l’étranger sur le nombre total de filiales implantées hors des frontières pour appréhender l’intensité du déploiement transfrontalier. De fait, et même en dehors des seules activités de R&D, le nombre de succursales ou filiales à l’étranger constitue un autre indicateur potentiel du degré d’internationalisation. Plus généralement, l’export mais aussi l’implantation de filiales, les joint-ventures ou les partenariats sont en effet des options qui s’offrent à la firme pour choisir les modalités de son entrée sur le marché étranger. Notons, ici, que pour Cheriet (2015), la forme coopérative pourrait être envisagée comme une étape précédant la filialisation, et ce, dans une lecture « étapiste » des processus d’internationalisation. En ce sens, l’observation de ces pratiques constitue des indicateurs alternatifs de mesure de l’intensité de l’internationalisation. Dans cette perspective, Tapia-Moore et Meschi (2010) soulignent l’importance de la distinction entre modes d’entrées capitalistiques (création de filiales ou de coentreprises avec des partenaires étrangers), engageants et peu réversibles et modes d’entrée non capitalistiques. En particulier, lorsque les connaissances sont disséminées et fragmentées, comme c’est le cas dans le secteur des biotechnologies, le mode d’entrée principal sur les marchés étrangers consistera en la conclusion de collaborations technologiques. Le dénombrement des collaborations plurinationales pouvant alors servir de marqueur pour apprécier l’internationalisation des firmes. À cet égard, Autio et al. (2000) ont d’ailleurs démontré que l’intensité de la connaissance, appréhendée via l’intensité des activités de R&D, augmentait la croissance internationale des jeunes entreprises.

Des spécificités sectorielles dès lors s’avèrent indéniables. Il paraît, en effet, difficile de recourir au pourcentage des ventes réalisées à l’étranger pour traduire le degré d’internationalisation des firmes high-tech. De même, le besoin d’approches différenciées apparaît de plus en plus clairement pour apprécier les niveaux d’internationalisation concernant, d’une part, les PME, (et a fortiori lorsqu’elles oeuvrent dans un secteur fortement science-based) et, d’autre part, les grandes entreprises.

Reste que l’intensité de l’internationalisation, quelle que soit son opérationnalisation, mesure en quelque sorte un « résultat ». C’est une photographie à l’instant t de la situation transfrontalière de la firme observée. Son appréciation ne peut dès lors qu’être pluridimensionnelle, non limitée à sa seule intensité. Ainsi, Ge et Wang (2013) proposent d’analyser l’internationalisation en distinguant la vitesse de l’entrée sur les marchés étrangers, le rythme de l’internationalisation et l’importance des ressources engagées. De leur côté, Autio et al. (2000) ou encore, Hsu et al. (2015), combinent une mesure d’intensité et de diversité pour évaluer les activités menées à l’étranger; la diversité s’évaluant au nombre de nations différentes avec lesquelles la firme est engagée. À leur tour, Preece et al. (1998) suggèrent d’adopter un regard pluridimensionnel sur les processus d’internationalisation en proposant d’observer, certes l’intensité, mais également la diversité (entendue au sens du nombre de pays dans lesquels la firme opère) et la vitesse du déploiement hors des frontières nationales[1]. Cela étant, ces deux derniers aspects posent clairement la question de la grille d’analyse théorique à mobiliser pour la compréhension de ces processus.

De fait, poser la question de la diversité sous-tend celle de la temporalité. En effet, il est possible d’imaginer que certains formats de présence à l’étranger ou de nationalité de partenaires précédent ou succèdent à d’autres types d’engagement, incitant à adopter alors ipso facto une lecture processuelle et séquentielle de l’internationalisation. Pourtant, si l’approche graduelle correspond à une perspective classiquement mobilisée pour étudier les processus d’internationalisation, elle n’est pour autant exempte de critiques.

Les approches théoriques de l’internationalisation

Développé par Johanson et Vahlne (1977), le modèle d’Uppsala (ou modèle U) repose sur une approche progressive des marchés étrangers, permettant à l’entreprise de bénéficier d’effets d’apprentissage. Selon les auteurs, les entreprises ont d’autant plus de difficultés à mener à bien le processus d’internationalisation que s’accroit la « distance psychique » qui les sépare des marchés étrangers en rendant difficile leur apprentissage et en brouillant les flux d’information. Relativement large, cette définition permet d’inclure des éléments aussi divers que les différences de langue, de pratiques managériales, de culture et de développement industriel. Les chercheurs ont mis en évidence le rôle d’autres dimensions de la distance (Angué et Mayrhofer, 2010), ainsi que les risques encourus dans les relations inter-organisationnelles. Récapitulant l’ensemble des distances envisageables, Angué et Mayrofer (2010) notent que toutes les proximités n’ont pas le même impact sur les collaborations technologiques; certaines s’avérant plutôt fonctionnelles (comme la proximité culturelle, de réputation ou d’expériences) tandis que d’autres seraient davantage dysfonctionnelles (telles par exemple les proximités concurrentielles ou celle de connaissances spécifiques).

Toutefois, en analysant l’internationalisation comme un processus d’apprentissage graduel, le modèle d’Uppsala place l’expérience acquise progressivement en tête des facteurs explicatifs développement hors frontières dans la mesure où l’intégration des connaissances expérientielles sur les marchés permet d’alimenter les processus ultérieurs de décision (Johanson et Vahlne, 1977). L’internationalisation des firmes est alors conçue comme la résultante d’une série de décisions incrémentales. Les firmes engagent des ressources de façon croissante en suivant un processus séquentiel nommé « chaîne d’établissement », Il est composé de quatre stades : (1) des activités d’exportations irrégulières au gré des opportunités; (2) des exportations via un agent indépendant; (3) l’implantation d’une succursale/filiale de vente; et (4), la réalisation d’activités de production dans le pays étranger (Ibid.).

Bien que séduisante, cette approche a soulevé de nombreuses critiques questionnant sa validité empirique, son insuffisante prise en compte des pays en voie de développement et son caractère behavioriste (Cheriet, 2015). En outre, elle a récemment été remise en cause par les travaux portant sur les entreprises baptisées tantôt « born-globals » (Knight et Cavusgil, 1996; 2004), tantôt « global start-ups » ou INVs pour « International New ventures » (Oviatt et McDougall, 1994)[2]. De fait, ces recherches ont mis en évidence l’existence d’un nombre croissant de firmes qui ne suivent pas les étapes d’internationalisation décrites dans le modèle d’Uppsala et sont d’emblée définies à l’échelle internationale (Coviello, 2006; Oviatt et McDougall, 2005). Ces entreprises chercheraient, dès leur création, à construire des avantages concurrentiels en utilisant ou commercialisant leurs produits directement hors de leur frontière se dispensant de suivre le processus de réduction de la « distance psychique » (Knight et Cavusgil, 2004; Oviatt et McDougall, 1994).

Néanmoins, il convient de relativiser les oppositions trop tranchées entre ces deux approches de l’internationalisation. Dans le modèle d’Uppsala, par exemple, rien n’exclut que l’internationalisation ne puisse se faire rapidement (Johanson et Vahlne, 2009). En outre, dès 1990, Johanson et Vahlne ont précisé les situations dans lesquelles la firme peut s’affranchir de suivre la chaîne d’établissement précédemment identifiée. Par ailleurs, comme le montrent les travaux de Tapia-Moore et Meschi (2010), la temporalité peut être liée aux modalités de présence sur les marchés étrangers. Les données recueillies par les auteurs révèlent en effet, qu’en cas de « vitesse lente », le choix d’un mode d’entrée n’est pas déterminant; il le devient en revanche en « vitesse rapide » où opter pour un mode non capitalistique aurait alors un effet accélérateur (Ibid.). En définitive, la confrontation de ces deux corpus théoriques ou patterns d’internationalisation conduit à concevoir la vitesse d’internationalisation comme une alternative entre rythme progressif ou rapide (Tapia-Moore et Meschi, 2010).

Quoi qu’il en soit, la capacité à s’internationaliser rapidement est devenue aujourd’hui une ressource essentielle, en particulier pour les PME dont les ressources sont, par nature, limitées (Chetty et Agndal, 2007). Le réseau, conçu comme déterminant dans la capacité à mobiliser des ressources entrepreneuriales, humaines et technologiques, peut ainsi expliquer la vitesse de déploiement à l’étranger qui n’est donc plus pensée comme uniforme (séquentielle ou rapide) mais comme dépendante de la détention ou non de cet atout. En liant la vitesse de l’internationalisation à la possession d’une ressource intangible spécifique telle que la position occupée dans le réseau, l’approche fondée sur la théorie des réseaux sociaux permet d’expliquer la coexistence d’entrées graduelles et rapides offrant ainsi une possibilité de dépassement des oppositions théoriques classiques.

Réseaux sociaux, internationalisation et sciences du vivant

En soi, l’approche par les réseaux des processus d’internationalisation n’est pas nouvelle[3] (Chauvet et Chollet, 2010). Dans un article déjà ancien, Johanson et Mattson (1988) identifient trois étapes de développement du réseau international : le premier pas est celui de (1) l’intégration dans le réseau qui s’accompagne d’un engagement modéré de ressources, (2) la pénétration correspond au développement d’une position particulière au sein du réseau associée à l’augmentation des ressources engagées et (3) l’intégration qui réfère au stade avancé où la firme est liée à plusieurs réseaux nationaux. Durant ces étapes, l’apprentissage et l’acquisition de connaissances grâce aux relations dans le réseau s’avèrent essentielles. Toutefois le poids des réseaux dans l’implantation des firmes sur les marchés internationaux n’est pas uniforme selon les secteurs envisagés. Dans le domaine des sciences du vivant et en particulier dans le secteur des biotechnologies les accords technologiques constituent le premier mode d’entrée sur les marchés.

Les informations échangées au sein des réseaux, notamment grâce aux dirigeants, offrent d’efficaces avantages d’opportunités (Harris et Wheeler, 2005; Stuart et al.,2007, Chabaud et Ngijol, 2010). Les réseaux sociaux sont souvent mobilisés pour expliquer la dynamique des entreprises à internationalisation rapide et précoce, ou « born globals » (Coviello, 2006); une boucle s’instaurant entre la structure du réseau existant, qui influence les accords possibles, et le cumul d’accords qui modèle la structure du réseau. Dans ce domaine, deux principaux thèmes retiennent l’attention des chercheurs : l’apport des réseaux sociaux à la dynamique d’internationalisation et l’évolution de la structure des réseaux sociaux eux-mêmes. Au sujet du premier thème, les recherches (Oviatt et McDougall, 1994; Chetty et Holm 2000) montrent sans ambigüité que l’appartenance à des réseaux conditionne le succès de l’internationalisation en facilitant le frayage d’opportunités ainsi que l’amélioration des connaissances des marchés étrangers. Pour ces auteurs, les réseaux pallient de fait le manque de ressources et favorisent donc le développement des PME particulièrement présentes dans le secteur étudié. Ainsi, les accords technologiques dans ce secteur sont facilités par l’appartenance à des réseaux qui permettent d’acquérir à moindre coût connaissances et compétences (Powell et al., 1996; Coviello, 2006; Sullivan et Weerawardena, 2006; Moensted, 2007). En outre, Baum et al. (2000) démontrent qu’il suffit de peu d’alliances non redondantes pour se positionner stratégiquement dans le réseau et obtenir des performances importantes sur la base des liens initiaux.

Au sujet du second thème, les auteurs suggèrent que les réseaux évoluent au fil du temps différemment selon le type d’entreprises. Pour les PME, ils gagnent moins en densité qu’en extension et s’avèreraient plus efficaces en terme de capital social (Veilleux, 2008). De plus dans les « born globals », la gestion stratégique du réseau est, dès le départ, une préoccupation centrale. La capacité relationnelle servant alors d’atout majeur pour guider la recherche d’opportunités (Loane et Bell, 2006; Sullivan et Weerawardena, 2006). Enfin, en réunissant des sources de savoirs dispersées, les réseaux servent aussi de creuset à l’innovation (Powell et al., 2005; Patel et al., 2014). L’entretien de réseaux vivaces permet de transmettre des apprentissages facilitant les collaborations avec des partenaires situés à des distances psychique et spatiales importantes (Zahra et al., 2005; Bas et Niosi, 2007, Meier et Meschi 2010).

Dans les travaux sur l’internationalisation des firmes, le réseau a pu être envisagé soit en tant que théorie explicative (il s’agit alors de l’approche réseau de l’internationalisation) soit en tant que variable explicative ou modératrice du comportement des firmes hors des frontières nationales (Johansson et Kao, 2010). Les propos qui suivent reviennent tour à tour sur ces deux facettes du réseau en débutant par une présentation succincte de l’approche réseau mobilisée en Sciences de Gestion.

FIGURE 1

Version amendée du processus d’internationalisation (Modèle U)

Le « réseau-théorie »

Les individus sont enchâssés (embedded), dans un système relationnel (Granovetter, 1985) dont ils ne peuvent faire totalement abstraction et cette imbrication se double d’un encastrement des échanges inter-organisationnels[4]. Il apparaît donc que l’individu (ou l’organisation) peut retirer un profit de son appartenance à un réseau, à condition, toutefois, que celui-ci soit efficace. La capacité à s’insérer dans un ou des réseaux peut dès lors être considérée comme une ressource ou compétence clé. Dans ce contexte, les réseaux et les positions (forcément relatives) des individus au sein de ces derniers ont pu être analysés en tant que capital spécifique : le « capital social » (Coleman, 1988; Granovetter, 1985, Bourdieu, 1980)[5]. Par extension, les relations nouées au sein de ce réseau d’affaires se caractérisent par différents niveaux de confiance, de connaissances et d’engagement (Johanson et Vahlne, 2009). Le désavantage d’être étranger (liability of foreigness) pourrait alors être atténué, par l’avantage d’être inséré dans un réseau d’affaires. Ne pas disposer d’un tel réseau est ainsi considéré comme un handicap (liability of outsidership) quasi rédhibitoire (Ibid.). La figure 1 illustre ce modèle d’Uppsala amendé et plus récent. Dans sa partie droite, qui représente l’aspect dynamique de la modélisation, Johanson et Vahlne (2009) mettent l’accent sur les décisions liées au niveau d’engagement dans les réseaux d’affaires, de même que sur les processus d’apprentissage, de création de connaissances et de confiances entre acteurs du réseau. Le versant statique de la modélisation (partie gauche) illustre la position (au sens structural) dans le réseau de même que les connaissances sur les marchés et les opportunités. Ces dernières constituant l’élément central dans la position réactualisée des auteurs (Ibid.).

Outre un gain de crédibilité, disposer de tels réseaux d’affaires fournit in fine l’accès aux connaissances nécessaires à l’entrée sur les marchés internationaux. Dans une étude de cas réalisée sur des PME néo-zélandaises, Chetty et Campbell-Hunt (2003) mettent en relief la séquence allant du local vers l’international en montrant comment les PME s’engagent initialement dans des réseaux locaux utilisés ensuite comme base pour se lancer sur les marchés internationaux. Ainsi, dans le cadre de l’expansion hors du territoire national, le réseau est une ressource mais aussi un substitut aux ressources nécessaires mais dont la firme ne dispose pas et qu’elle ne peut trouver ailleurs (Chetty et al., 2007).

Au total, et pour contrebalancer le désavantage d’être nouvelles, petites et étrangères (liability of newness, smallness and foreignness) dans la course à l’innovation et pour l’introduction sur les marchés internationaux, les PME pourront alors utilement s’appuyer alors sur leurs réseaux (Zaheer, 1995). Les niveaux de confiance qui s’établissent entre les acteurs reliés influenceront par ailleurs le moment et la façon dont les firmes entreront sur les marchés étrangers (Chetty et Agndal, 2007) et l’exploitation d’opportunités nouvelles

Le « réseau-variable »

Par ailleurs, le réseau a pu aussi être considéré au titre de variable explicative ou modératrice au niveau de la démarche de recherche (Zhou et al., 2007). Ainsi, en concevant le portefeuille d’accords technologiques d’une entreprise comme un réseau d’alliances ou comme son ego-network, plusieurs liaisons ont pu être mises à jour. En ce sens, en se fondant sur l’analyse de 97 firmes opérant dans le secteur de la chimie, Ahuja (2000), montre la différence de rôle des liens directs et indirects; les premiers permettraient un accès aux ressources tandis-que les seconds donneraient accès à l’information. De même, Bae et Gargiulo (2003), mettent en relief l’importance des liens indirects tissés à l’intérieur d’un même cluster (ou clique).

Appliquée à notre objet de recherche, l’analyse structurale a permis de mettre à jour quelques liens significatifs. Des auteurs comme Coviello et Munro (1997), Johanson et Vahlne (2003) Yu et al. (2011) voient dans le réseau une variable explicative du développement à l’international des firmes. De leur côté, Yu et al. (2011) soulignent le rôle du réseau sur la vitesse d’internationalisation. Les chercheurs mettent en relief l’intérêt de distinguer d’une part, les alliances ayant pour objet des activités en aval de la chaîne de valeur (telles que le marketing ou la commercialisation), et d’autre part, des alliances technologiques plus en amont très développées dans le secteur des biotechnologies. Enfin, et surtout, les pères de l’analyse « étapiste » de l’internationalisation ont adopté dans leurs écrits les plus récents une lecture réticulaire de l’internationalisation (Cheriet, 2015) en liant les positions dans le réseau (aspect statique) et les connaissances et opportunités liées au réseau (versant dynamique) au succès du développement hors des frontières (Johanson et Vahlne, 2009). Ils ont alors introduit le concept de handicap lié à la non-appartenance au réseau (Liability of outsidership) en écho à celui lié au fait d’être étranger (Liability of foreigness) (Ibid.).

Parallèlement, d’autres études ont envisagé le réseau en tant que variable intermédiaire ou modératrice. C’est le cas, par exemple, de Zhou et al. (2007) pour qui le réseau est posé comme une variable intermédiaire entre l’internationalisation et la performance des firmes. Pour les auteurs, les réseaux sociaux jouent le rôle pondérateur « d’infomediaries » (Ibid., p.677) en facilitant l’échange d’informations fiables et de valeur amplifiant de ce fait les performances des organisations. Enfin, pour Johanson et Vahlne (2003), l’engagement dans les réseaux d’affaires génère des connaissances et de la confiance envers les partenaires, ce qui, subséquemment, réduit la « distance psychique » entre l’entreprise focale et les organisations étrangères.

Le réseau ou les réseaux ?

La notion de réseau peut également renvoyer à différentes dimensions spatiales : locale, domestique ou internationale sans que l’on sache précisément quelle échelle adopter. Plusieurs travaux s’appuient sur cette distinction. Toutefois, le niveau local demeure l’apanage des recherches portant sur l’innovation impulsées notamment par la géographie de l’innovation ou l’économie des proximités. Cette échelle géographique s’avère particulièrement adaptée aux PME, davantage enchâssées dans les réseaux locaux que les grandes sociétés établies. Dans leurs recherches portant sur le développement de nouveaux produits par les firmes de biotechnologie américaines, et sur la base de cette distinction spatiale, Coombs et al. (2009) mobilisent les trois niveaux de réseaux. Le local et l’international y apparaissent déterminants. Owen-Smith et Powell (2004) se focalisent, pour leur part, sur le local et l’international sans aborder le niveau intermédiaire. La proximité géographique constatée au niveau restreint apparaît favoriser la dissémination des connaissances explicites entre firmes et établissements scientifiques notamment grâce à la mobilité des chercheurs au sein de l’agglomération. Dans tous les cas, la nécessité pour les firmes de combiner et d’équilibrer les réseaux notamment locaux et internationaux apparaît essentielle. De plus, et à l’instar des autres types de réseau, le poids du passé s’avère essentiel notamment au niveau local en ce qu’il cristallise des positions et réputations (Yang et al., 2016).

Pour ce qui est des recherches sur l’internationalisation, ce sont le plus souvent les échelles nationales et internationales qui sont envisagées. Zhou et al.. (2007) montrent que les réseaux tissés sur les marchés domestiques facilitent les exportations améliorant ipso facto les performances à l’international. Parallèlement, le rôle des réseaux internationaux sur la précocité et la vitesse de l’internationalisation a été relevé. Dans ce contexte, les liens tissées avec les clients étrangers seraient déterminants (Coviello et Munro, 1997) à la condition que ces liens aient été établis de façon délibérée et active (Loane et Bell, 2006). Bien que plus rarement abordé, le réseau local est, lorsqu’il est considéré, pensé comme une base au développement international (Chetty et Campbell-Hunt, 2003). L’étude de Patel et al. (2014) mérite ici d’être signalée en ce qu’elle lie niveaux locaux et internationaux dans l’explication des processus d’internationalisation[6]. Ils en appellent à un développement conjoint des niveaux locaux et internationaux en démontrant leur rôle mutuel dans les stratégies d’exploration et d’exploitation des connaissances dans le cadre du développement de nouveaux produits et de leur commercialisation sur les marchés étrangers.

Il en ressort que le développement d’une capacité relationnelle développée au niveau national, voire local joue un rôle non négligeable sur la capacité des firmes à s’internationaliser. Or, envisager en quoi le développement à l’international dépend pour partie des réseaux locaux et nationaux nécessite d’avoir une triple focale d’observation : locale, nationale et internationale. L’étude empirique présentée ci-après s’inscrit dans cette optique en considérant et distinguant les niveaux locaux et nationaux envisagés en tant que variables explicatives de l’internationalisation.

L’analyse du poids des réseaux locaux et nationaux sur l’internationalisation des firmes

On retrouve dans l’industrie des Sciences du vivant en général[7], les caractéristiques générales des secteurs high-tech. Mais, et plus encore au niveau des biotechnologies, se repère la prédominance des micros-entreprises déployées en une myriade de start-up. En outre, aux États-Unis et en Europe les entreprises de biotechnologie sont regroupées en petit nombre de régions géographiques et dépendent fortement des organismes de recherche publics avec lesquels elles entretiennent des liens étroits que ce soit pour accéder à une main-d’oeuvre qualifiée ou à des infrastructures spécifiques ou aux derniers développements scientifiques et techniques (Powell et al., 1996). Par nature, ces entreprises sont impliquées dans plusieurs réseaux et alliances stratégiques dont elles retirent des bénéfices avérés en termes d’innovation (Ibid.).

Par ailleurs, dans le secteur de Sciences du Vivant, l’internationalisation des activités est essentielle pour les entreprises, notamment pour faire face aux coûts élevés de la recherche et du développement et pour s’adresser à des marchés plus larges que leur seul marché domestique (Hsu et al., 2015). Ainsi, de nombreuses études montrent que les entreprises de haute technologie, qu’elles soient petites (comme c’est majoritairement le cas dans ce secteur) ou plus importantes, s’internationalisent plus rapidement que celles oeuvrant dans des secteurs plus traditionnels (Knight et Cavusgil, 2004). Dans ce contexte, la conclusion d’accords de coopération avec des partenaires localisés hors du territoire national constitue l’un des modes de développement largement mobilisé par les entreprises produisant, par essence, un secteur hautement réticulaire (Owen-Smith et al., 2002) et fortement internationalisé, en raison notamment de la dispersion géographique des connaissances et des compétences nécessaires au secteur.

Malgré (ou à cause de) l’avance historique des Etats-Unis, la question de l’internationalisation dans le secteur des sciences du vivant en Europe incite à la mise en oeuvre d’un protocole de recherche indissociablement longitudinal et exploratoire de façon, notamment, à mettre à l’épreuve les présupposés liés à la naissance tardive des bio-pôles en Europe. Le secteur des sciences du vivant s’est-il, comme le veut l’idée reçue, développé du jour au lendemain ? Chercher à connaitre l’influence des réseaux locaux et nationaux sur le développement international oriente bien sur le choix quant à la délimitation du terrain d’étude empirique. Celui du bio-pôle de Berlin/Brandebourg semble des plus pertinents à ce titre pour étudier les collaborations et les portefeuilles d’accords, c’est-à-dire, les accords conclus entre organisations indépendantes (entreprises ou laboratoires publics de recherche) qui combinent des compétences et des ressources tangibles et intangibles en vue de réaliser un projet commun ayant trait à la technologie.

Pourquoi le bio-pôle[8] de Berlin/Brandebourg ?

L’objet d’étude (le poids des réseaux locaux et nationaux dans les processus d’internationalisation), ainsi que la population de l’étude (les entreprises, les établissements scientifiques et leurs accords) prennent corps dans un contexte spatio-temporel. En Allemagne, la région métropolitaine qui regroupe la totalité des États fédérés de Berlin et du Brandebourg[9], se distingue nettement en fonction de son ancienneté. En termes de partenariats, notamment, le tissu industriel berlinois supplante les autres lands allemands même si, en termes de nombre d’entreprises implantées, la répartition régionale des entreprises de biotechnologie à usage médical place Berlin en seconde position derrière la Bavière (cf. Figure 2).

Une des forces majeure du bio-pôle est la densité particulièrement forte des établissements scientifiques (ES) de renommée internationale qu’il s’agisse d’organismes de recherche extra-universitaire, d’universités ou d’instituts gouvernementaux[10]. Le renforcement continu du paysage scientifique de Berlin-Brandebourg s’appuie non seulement sur cette multitude de coopérations, mais également sur la concertation régulière des ministères compétents des deux Länders[11]. Enfin, du fait de sa plus grande maturité dans le domaine des Sciences du Vivant, les firmes de la zone de Berlin/Brandebourg semblent plus à même de nouer des accords à vocation technologique tout au long de la chaîne de valeur, que ce soit pour les activités de R&D ou de découverte, celles de transferts de connaissances et d’achats ou d’octrois de licences ou, pour les phases plus en aval, de production et de commercialisation.

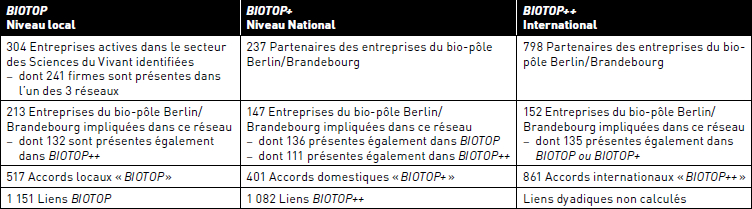

Par analogie à la dénomination de l’organisation qui coordonne les activités du bio-pôle[12], l’appellation BIOTOP a été utilisée dans la suite de ce travail pour désigner la région métropolitaine de Berlin et du Brandebourg. A l’instar de Owen-Smith et Powell (2004) qui différencient deux niveaux de réseaux : BOSTON et BOSTON+, nous distinguons ici les réseaux BIOTOP (constitué des relations tissées au sein de bio-pôle), de BIOTOP+ (correspondant aux liaisons entreprises entre organisation de la région avec des partenaires allemands) et, enfin, BIOTOP++ qui correspond aux collaborations engagées au niveau international par les firmes localisées dans la région de Berlin/Brandebourg.

Les données collectées

Les données proviennent d’un recensement personnel effectué initialement dans le cadre d’un projet de recherche portant sur le choix d’un partenaire de R&D et actualisé pour la zone géographique considérée pour la période de l’étude (1993 à nos jours). La base de données réalisée compile l’information relative à plusieurs types de coopérations en R&D : les coopérations plurinationales entreprises dans le cadre des programmes communautaires de recherche et développement technologique (PCRD) et soutenues, en partie, par des subventions communautaires, les accords correspondant aux divers projets labellisés Eurêka initiés dans le domaine médical et biotechnologique, les accords engagés dans le cadre de programme nationaux encourageant la mise en réseaux (par exemple : BioChance, etc[13].) et, enfin, d’autres accords domestiques ou internationaux que nous qualifions « d’hors-cadres » (i.e. conclus « spontanément » par les entreprises). Notons que pour l’ensemble des coopérations recensées, seules celles comportant au moins une entreprise implantée dans le BIOTOP ont été renseignées.

FIGURE 2

Le secteur des biotechnologies en Allemagne

D’autres recherches se sont fondées sur des données analogues (i.e. l’étude conjointe des acteurs et de leurs réseaux collaboratifs) et méritent ici d’être mentionnées. Néanmoins, si une partie d’entre-elles portent sur le territoire asiatique. (p. ex. Hsu et al., 2015), l’essentiel des travaux porte très majoritairement sur le territoire nord-américain en s’appuyant généralement sur des informations relationnelles et identitaires extraites de la base de données BIOSCAN et concernant des sociétés cotées sur le marché boursier (p. ex., Baum et al., 2000; Owen-Smith et Powell; 2004; Powell et al., 1996; Yu et al., 2011).

Dans le cadre de la présente étude, la collecte des données a ainsi débuté par une identification des entreprises créées ou existantes dans le secteur considéré pour la période considérée avant de se poursuivre par le recensement des collaborations technologiques nouées par les firmes répertoriées. Que ce soit dans l’étape de repérage des acteurs ou dans celle de mise à jour de leurs portefeuilles d’accords respectifs, de multiples sources d’information été mobilisées de façon croisée. Divers annuaires d’entreprises spécialisées ont ainsi été dépouillés dans un premier temps (rapports sectoriels spécifiques, annuaires professionnels tels que Dechema, BIOCOM ou encore les bases de données « Biotechnologie.de » et « Life Sciences in Germany »). Pour les informations relatives à la zone d’implantation, à l’année de création et éventuellement l’année de dissolution ou disparition, nous nous sommes appuyés sur le registre du commerce allemand (Deutsche Unternehmen Register). Concernant les autres attributs des firmes focales implantées dans le BIOTOP, ils ont été renseignés à l’aide des profils des entreprises et des rapports annuels d’activité, fréquemment mis en ligne par les entreprises elles-mêmes. Enfin, pour ce qui est des informations relatives à l’intensité technologiques, celles-ci ont été extraites de la base de données de documents brevets « Esp@cenet[14] ». Pour ce qui concerne la reconstitution des portefeuilles de collaborations technologiques des firmes de Berlin/Brandebourg, les méthodologies ont été adaptées aux divers contextes collaboratifs. Concrètement, les bases de données publiques relatives aux projets ayant bénéficié de subventionnements (notamment les bases CORDIS et EUREKA) ont été complétées par le dépouillement des communiqués de presse en ligne et émanant des firmes ou organismes impliqués, des rapports d’activités des entreprises et des établissements scientifiques du BIOTOP.

Les variables des modèles de régression

Variables dépendantes

L’objet est d’envisager ici le poids structurel local et national sur les processus d’internationalisation des entreprises envisagés sous leurs trois dimensions : la vitesse, la diversité et l’intensité du développement hors des frontières. La vitesse d’internationalisation (Vitess) a été appréhendée par le rapport entre la différence entre l’âge de l’entreprise lors de son dernier accord recensé et celui lors de son entrée dans le réseau international et le nombre de collaborations technologiques conclues à l’international. La diversité (Divers) a été mesurée par le produit entre la variété du type d’accords noués à l’international (accords entre entreprises ou avec des ES) et le rapport entre le nombre de nationalités distinctes des partenaires connectés à la firme focale sur le nombre d’accords technologiques internationaux. Cet indicateur traduit, plus il est élevé, la diversité des liens conclus hors des frontières nationales. Enfin, l’intensité de l’internationalisation (Intens) a été appréciée par le dénombrement des accords impliquant un ou des partenaires localisés hors des frontières nationales et conclus par les entreprises focales.

Variables indépendantes : les caractéristiques structurales des firmes

Pour évaluer la structure de l’ego-network des firmes focales, nous avons choisi de nous appuyer sur les mesures classiques issues de l’analyse des réseaux sociaux permettant de caractériser la position des individus représentés par des sommets dans un graphe traduisant leurs relations ou absence de connections. L’ensemble des calculs réalisés à ce niveau ont été faits à l’aide du logiciel Pajek[15].

Par ailleurs, les deux niveaux d’analyse, local et national (respectivement BIOTOP et BIOTOP+), se retrouvent dans la définition des variables envisagées qui sont déclinées systématiquement pour ces deux échelles. Ainsi, pour caractériser la position des acteurs, nous avons envisagé, dans chacun des deux cas, l’appartenance (ou non) à la composante principale des organisations focales assorties de diverses mesures de centralité. Plus précisément, la notion de composante principale est définie de manière imagée par Porter et al., (2005) qui notent, pour les non spécialistes d’analyse des réseaux sociaux, que celle-ci représente la série de points qu’il est possible de relier « sans jamais soulever le stylo » lorsque l’on tente de connecter une série de sommets d’un graphe. Dans notre étude, les variables « MCB » et « MCB+ » traduisent l’appartenance (1) ou la non appartenance (0) des firmes du bio-pôle aux composantes les plus élargies relevées sur les réseaux BIOTOP et BIOTOP+.

Au-delà de cette caractéristique structurale, les positions des acteurs au sein du réseau peuvent s’apprécier notamment au travers du calcul de centralités. Dans notre cas, trois indicateurs distincts de centralité ont été renseignés : de degré, de proximité et, enfin, d’intermédiarité. La centralité de degré (degree) correspond au nombre de liens d’un acteur; c’est l’activité du noeud étudié. La centralité d’intermédiarité (betweeness), plus stratégique, mesure à quel point un acteur est un « passage obligé », un pont dirigé vers d’autres membres du réseau qui voudraient se rejoindre. La mesure de la centralité d’intermédiarité est essentielle pour mettre en avant le rôle des intermédiaires dans le développement des relations inter-organisationnelles, en particulier dans un processus d’internationalisation (Rozay Wang et Karjalainen, 2016). La centralité d’intermédiarité a pour fonction de rendre compte de la capacité qu’on les acteurs à servir de passeur, de « broker » au sein du réseau. Le score d’intermédiarité d’une entité sera d’autant plus élevé que les autres devront passer par ce noeud pour nouer de nouvelles interactions. Autrement dit, en mesurant le nombre d’organisations auxquels la firme focale est connectée de façon indirecte via ses liens directs, l’intermédiarité mesure la capacité de liaison des acteurs. Enfin, la centralité de proximité (closeness) correspond au nombre de pas qu’un individu a à franchir pour atteindre (directement ou pas) les autres membres du réseau. Concrètement, c’est l’inverse de la somme des distances géodésiques[16] entre chaque entité du réseau social. Elle reflète la possibilité d’accéder à l’information à la source dans le réseau social. De même que pour la composante principale, nous avons dès lors calculé ces indicateurs pour les deux réseaux BIOTOP et BIOTOP+ conduisant à la création de six variables distinctes (DegrB et DegrB+, ClosenB et ClosenB+, BetwB et BetwB+). Dans ce contexte, les liens dyadiques observés à partir des collaborations technologiques recensées ont été retraités afin de distinguer les liens entre organisations du bio-pôle de ceux avec des partenaires géographiquement plus éloignés. Par exemple, dans le cas d’accord multilatéral, nous avons retranché des liens du réseau BIOTOP+ les éventuels liens existants entre organisations berlinoises (re-catégorisés alors en dyades BIOTOP). Ceci explique l’écart entre les accords d’une part et les couples extraits de ces accords d’autre part (cf. Tableau 2).

La variable « FirmPart » de son côté, traduit en pourcentage l’implication des entreprises dans les collaborations technologiques nouées comparée à celle des ES. Nous avons également souhaité tenir compte de la proportion de partenaires localisés dans le même espace géographique (BIOTOP) comparée aux partenaires implantés ailleurs outre-Rhin; c’est l’objet de la variable « LocalWeight ». Enfin, dans la mesure où les différences de durées d’observations peuvent avoir une incidence à la fois sur la structure des réseaux domestiques mais aussi sur la vitesse, l’intensité et la diversité des processus d’internationalisation, une variable (Time) a été créée. Plus précisément quatre périodes de six ans ont été distinguées pour tenir compte des différents cas de figure rencontrés (acquisitions, fusions, disparition, création plus ou moins récente, etc.) : il s’agit des périodes allant de 1993 à 1998, 1999 à 2004, 2005 à 2010 et 2011 à 2016. Elle prend des valeurs allant de 1 à 4 selon la longueur de l’épisode analysé; la modalité « 4 » correspondant à une observation sur l’ensemble des années 1993 à nos jours.

Variables de contrôle

Les variables de contrôle incluent une variable binaire (Held) indiquant si la firme est cotée sur le marché boursier (1) ou non (0). Pour appréhender la taille de l’entreprise, et dans la mesure où les effectifs des firmes focales n’étaient pas tous connus précisément, une variable échelle (allant de 1 à 5 selon la dimension de l’entreprise) et non quantitative a été introduite (Size). La variable binaire « Orig » permet de spécifier si l’entreprise est une spin-off (c’est-à-dire une entreprise émanant d’un organisme de recherche publique ou de la recherche industrielle) ou une création classique. Cette spécification vise à tenir compte de l’expérience préalable à la création de l’entreprise, de l’ouverture et du système de valeurs des dirigeants et décideurs dont le rôle dans la vitesse d’apprentissage et d’internationalisation a été souligné notamment par Oviatt et McDougall (1994), Loane et Bell (2006) ou encore par Chetty et Campbell-Hunt (2003). Il est en effet possible d’envisager que les créateurs de spin-offs disposent d’une expérience accrue en termes de partenariats scientifiques qu’ils auraient pu acquérir au sein de leur institution d’origine (généralement un ES). De façon à tenir compte dans les spécifications du modèle de l’implantation exacte de l’organisation, une variable binaire a été crée (Zone.). Elle a été renseignée à partir des codes postaux des organisations pour les rattacher à la zone de Brandebourg (0) ou de Berlin (1). La variable « RD » traduit l’intensité technologique de la firme. Dans la continuité des travaux d’Autio et al. (2000), elle correspond au logarithme du nombre de documents brevets enregistrés pour la firme. Pour finir, la pérennité de l’entreprise focale a été appréhendée à l’aide de deux variables binaires traduisant si l’entreprise a été acquise ou a fusionné (Acq) ou si elle a cessé d’exister (Exit).

Le tableau 1 synthétise les différentes variables utilisées dans cette étude et intégrées dans les différents modèles de régression décrits plus loin de même qu’il indique les principales statistiques descriptives mesurées sur notre échantillon.

L’identification des acteurs actifs dans le secteur des Sciences du Vivant dans la zone de Berlin/Brandebourg a permis de recenser 304 firmes sur la période 1993-2016[17]. Ce premier échantillon a ensuite été réduit du fait d’abord de l’exclusion des filiales sans autonomie décisionnelles pour l’engagement dans des collaborations technologiques (Owen-Smith et Powell, 2004)[18]. La seconde suppression provient de ce que les firmes observées doivent nécessairement être impliquées dans au moins une collaboration technologique. Or, les firmes répertoriées ne s’avèrent pas toutes comparables du point de vue de leur pérennité ou durée d’observation. En effet, sur les 304 entreprises, seules 94 s’avèrent ont pu être observées sur l’intégralité de la période; 20 ont été soit acquises soit ont fusionné ou encore 52 ont cessé d’exister entre 1993 et 2016 et 138 ont été créées après le de début de la phase observée. Enfin, Ces firmes, bien plus jeunes que d’autres, ne s’avèrent pas nécessairement moins dynamiques en termes de collaborations technologiques que leurs ainées plus matures. Au-delà des caractéristiques intrinsèques des organisations, la collecte des données a visé à renseigner les attributs relationnels, autrement dit les liens noués par les organisations identifiées précédemment. Cette phase a conduit à la suppression de notre échantillon des firmes non connectées à d’autres organisations par le biais de collaborations technologiques. Ainsi, après avoir retranché de la liste des 304 entreprises actives dans le secteur des Sciences du vivant, les filiales et les firmes absentes des trois réseaux observés (BIOTOP, BIOTOP+ et BIOTOP++), le nombre d’organisations focales composant notre échantillon s’élève à 241.

Dans cet échantillon, 152 entreprises du bio-pôle sont engagées dans des collaborations technologiques internationales (63,07 %). Parmi-celles-ci, 17 sont absentes des deux niveaux inférieurs examinés (11,18 %), 30 sont connectées uniquement au niveau de BIOTOP (19,74 %) et 3 uniquement dans BIOTOP+ (1,97 %). Il est également intéressant d’observer la situation des firmes absentes de BIOTOP++. En effet, sur les 89 organisations berlinoises absentes du réseau international, 55 sont présentes exclusivement dans l’un des deux niveaux domestique, respectivement 47 dans BIOTOP (52,81 %) et 8 dans BIOTOP+ (8,99 %). Ceci semble témoigner de la rareté des engagements dans le seul réseau intermédiaire BIOTOP+ au détriment des deux autres.

Pour ce qui est des collaborations technologiques formant les réseaux observés, 517 d’entre-elles ont été nouées au niveau local, 401 au niveau domestique et 861 comprennent au moins un partenaire localisé en dehors de l’Allemagne. Il paraît à cet endroit important de signaler que près des deux tiers des accords tissés au niveau du BIOTOP sont des collaborations conclues avec un ou plusieurs ES de la région. Au niveau international, en revanche, l’essentiel des accords répertoriés unit des firmes entre-elles.

Par ailleurs, le fait que les projets considérés dans cette recherche aient été conclus dans des contextes différents se traduit dans certaines des caractéristiques de notre échantillon. En particulier, si les collaborations bilatérales sont le cas général lorsque l’accord ne bénéficie pas de subventionnement, le nombre d’organisations alliées s’élève par contre assez significativement lorsque l’accord a été conclu dans le cadre d’un projet financé par le biais des programmes cadres européens et, dans une moindre mesure pour les consortia labellisés EUREKA ou des projets impulsés et financés au niveau national[19].

Tableau 1

Variables utilisées : codes et définitions

Au total, 1 779 collaborations technologiques comportant au moins une entreprise localisée dans le bio-pôle ont été renseignées. Parmi-celles-ci, 861 sont des partenariats internationaux conclus par les organisations berlinoises examinées sur la période de l’étude. Cet ensemble d’accords forme le réseau dont la structure a été appréhendée au moyen de diverses variables afin d’apprécier les effets de cette dernière sur les processus d’internationalisation. Les paragraphes suivants détaillent les mesures utilisées dans ce contexte. Le tableau 2 synthétise les trois strates observées (BIOTOP, BIOTOP+ et BIOTOP++) en récapitulant pour chacune le nombre de firmes focales observées et le nombre de collaborations technologiques dans lesquelles au moins l’une d’entre-elles est engagée.

À l’instar de l’agglomération de Boston étudiée par Owen-Smith et Powell (2004) et Porter et al. (2005), la taille de la composante principale observée dans le réseau local, souligne l’importance des établissements scientifiques qui permettent de relier les divers acteurs entre eux. Lorsque l’analyse est faite en ôtant les organismes de recherches, le nombre d’entreprises berlinoises reliées dans un bloc cohésif diminue fortement et seulement 108 s’avèrent appartenir à la plus grande composante identifiable dans le réseau BIOTOP, soit 44,81 % des firmes de notre échantillon (alors que celui-ci pouvait regrouper plus de 67 % des acteurs en conservant les ES dans le calcul). La Figure 3 illustre cette extraction et montre la densité des liens observés sur la zone BIOTOP. L’importance des ES dans la cohésion des réseaux apparaît encore plus significative dans le cas de BIOTOP+ où la composante principale extraite regroupe après extraction des ES seulement 36 firmes (14,94 % des firmes observées) alors qu’elle en comptait 102 avant la soustraction. Dans ce dernier cas, le chemin le plus long mesuré dans cette partition est de 10 pour rejoindre deux des sommets de la composante.

Tableau 2

Description de l’échantillon

En excluant les valeurs extrêmes (liées à l’étude même et à l’absence de données sur les collaborations technologiques antérieures à 1993 pour les firmes bien établies et plus anciennes), l’âge moyen d’entrée dans le réseau international calculé sur les seules firmes internationalisées de notre échantillon est de 4,64 ans avec un écart type important (5,317). L’âge médian s’élève pour sa part à 3 ans soulignant que pour la moitié des firmes berlinoises l’engagement dans des accords internationaux se fait dans les premières années de leur existence. Il est également intéressant de constater que l’âge moyen d’entrée sur le réseau domestique (BIOTOP et BIOTOP+) s’élève pour les organisations internationalisées à 3,27 ans (avec un écart type de 10,27) mais que l’âge médian correspondant est de 1 an. Cet âge n’est pas très différent de celui observé sur l’ensemble de l’échantillon qui est de 3,374 ans (avec un écart type de 12,1) et une médiane qui s’établit également à 1 an, tendant à montrer que l’entrée dans le réseau domestique qu’il s’opère au niveau local ou géographiquement plus dispersé n’est pas très différent que la firme s’engage ou non dans des opérations avec des partenaires localisés en dehors du territoire national.

Résultats et discussion

La présentation des résultats statistiques obtenus débute par l’analyse des corrélations, elle se poursuit par l’examen des modèles de régressions avant de s’achever sur la discussion des résultats obtenus. Le tableau 3 fournit les différentes statistiques descriptives relevées sur notre échantillon de même qu’il indique les corrélations bi-variées pour l’ensemble des indicateurs retenus.

En premier lieu, l’examen des corrélations confirme l’intérêt d’une approche pluri-dimensionnelle des processus d’internationalisation. Les trois variables dépendantes apparaissent à la fois liée (corrélations comprises entre 0,57 et 0,61) mais distinctes suffisamment pour justifier d’un traitement disjoint.

En second lieu, il apparaît que, la grande majorité des indicateurs liés à la position structurale des firmes focales est significativement liée aux trois dimensions des processus d’internationalisation confirmant le rôle des réseaux tissés aux niveaux local et national sur ces dernières. Quelques exceptions sont à signaler néanmoins. La variable reflétant l’âge d’entrée dans le réseau local ou national ne présente pas de lien significatif avec aucune des trois variables à expliquer. Plus spécifiquement, pour la vitesse, les variables non liées significativement correspondent à l’appartenance à la composante principale locale (MCB), à la centralité de proximité locale, (ClosenB), à l’implication des firmes dans les collaborations technologiques (FirmPart) et, enfin, au poids des acteurs locaux comparé aux acteurs nationaux dans les accords (LocalWeight). Pour la diversité et l’intensité, seules les variables LocalWeight et ClosenB+ correspondant à la centralité de proximité dans BIOTOP+ ne s’avèrent pas présenter de corrélations bi-variées significatives.

Globalement, les liens entre la vitesse d’internationalisation et les différentes variables structurales mesurées sur BIOTOP+ se révèlent supérieurs à ceux observés sur les indicateurs traduisant la position de la firme focale dans le réseau BIOTOP. A contrario, la diversité et l’intensité des processus d’internationalisation s’avèrent plus corrélées avec les mesures réalisées sur le premier niveau. Notamment, l’intensité de l’activité collaborative observée à la fois au sein du bio-pôle et avec les organisations implantées sur le territoire national apparait très liée à la diversité des collaborations conclues au niveau international (respectivement 0,60 pour BIOTOP et 0,56 pour BIOTOP+).

Enfin, et au-delà de ces premières constatations, quelques corrélations entre variables prises deux à deux méritent d’être soulignés. Il en est ainsi, par exemple, des liens entre la taille (Size), la détention du capital (Held) et l’intensité technologique des firmes focales (RD) et la diversité et l’intensité de leurs processus d’internationalisation. Les corrélations avec la vitesse sont également importantes mais dans des proportions toujours inférieures. En revanche, la variable traduisant l’implantation dans le bio-pôle des entreprises observées ne se révèle liée faiblement mais significativement (0,16) qu’avec la vitesse de l’internationalisation traduisant une légère supériorité en la matière des firmes berlinoises par rapport à leurs homologues établies à Brandebourg.

FIGURE 3

A

Réseau et composante principale : exemple du BIOTOP pour la période 1

B

Réseau BIOTOP Périodes 1 à 4

Da façon à saisir le caractère éventuellement prédictif des variables structurales sur la vitesse, la diversité et l’intensité des processus d’internationalisation, nous avons procédé à plusieurs régressions avec et sans les variables de contrôle. Les résultats des six modèles de régressions sont reproduits dans le tableau 4. Ils présentent des coefficients normalisés assez stables qu’ils soient testés avec ou sans variables de contrôle. Compte tenu du nombre de variables considérées, les coefficients de détermination obtenus (R²) reflétant le pourcentage de la variable à expliquer restituée par les modèles (Evrard et al., 2009) sont relativement satisfaisants puisqu’ils sont compris entre 0,34 et 0,67. L’introduction des variables de contrôle ajoute systématiquement à la qualité des modèles présentées sans porter atteinte à la nature des liaisons mises çà jour sans leur présence[20].

Globalement, les positions structurales des acteurs dans BIOTOP et BIOTOP+ apparaissent expliquer de façon non négligeable les trois dimensions de l’internationalisation distinguées. En particulier, nos résultats font état d’un lien commun aux trois dimensions de l’internationalisation avec la variable DegB+ correspondant à la centralité de degré mesurée au niveau des collaborations domestiques. Le niveau d’implication dans le réseau BIOTOP+ et la taille du portefeuille d’accords engagées entre organisations du bio-pôle et partenaires implantés ailleurs en Allemagne s’avère avoir un caractère prédictif important en matière de développement hors des frontières nationales même si c’est avec l’intensité de l’activité internationale qu’il est le plus marqué. Néanmoins, au-delà de ce point commun, l’impact des variables structurales s’avère différencié selon la dimension du processus d’internationalisation envisagée.

Tableau 3

Statistiques descriptives et corrélations

Tableau 4

Les résultats des régressions

p<0,1 : *; p<0,05 : **; p<0,01 : ***; p<0,001 : ****

Les valeurs du t de Student sont indiquées entre parenthèses.

Concernant la vitesse du déploiement à l’international, et à l’exception de la centralité d’intermédiarité dans le réseau local, toutes autres les variables liées au réseau local présentent des coefficients normalisés non significatifs. Il est également intéressant de constater le signe négatif, bien que non significatif, associé au coefficient traduisant la centralité de degré dans le réseau BIOTOP. Autrement dit, la vitesse d’internationalisation n’est pas liée au nombre ou à la densité des collaborations conclues au niveau du bio-pôle; son effet est nul, voire même très légèrement négatif (-0,045). Ce résultat se retrouve dans l’examen des coefficients mesurés au niveau de la variable LocalWeight qui sont également négatifs dans le seul cas des modèles explicatifs de la vitesse (respectivement -0,089 et -0,120 dans les modèles 1 et 2).

Conformément à ce que laissait présager l’examen des corrélations bi-variées, le rôle du réseau élargi, BIOTOP+, apparaît bien supérieur à celui du réseau de proximité pour expliquer la vitesse d’internationalisation des firmes. Notamment, la variable MCB+ paraît fortement prédictive dans la temporalité des processus d’internationalisation.

Inversement, la diversité semble davantage liée aux positions des acteurs dans le réseau local. Notamment, la centralité de degré au niveau du BIOTOP est significativement et positivement liée à la variabilité des types de partenariats conclus hors du territoire national (t = 4,636*** et 4,034*** pour les modèles 1 et 2). Toutefois, bien qu’une forte présence dans le réseau local s’avère avoir un caractère prédictif en matière de diversité des partenariats engagés au niveau international, cette présence ne paraît pas devoir être dominante comme l’indique le signe négatif du coefficient normalisé de la variable LocalPart.

Outre une présence forte au niveau local, le positionnement dans le réseau au niveau national doit être surveillé avec attention dans le cadre d’une stratégie d’internationalisation diversifiée. C’est en tous cas le sens indiqué par les coefficients normalisés mesurés au niveau de la variable BetwB+ (0,222*** et 0,139*). Au niveau national, c’est donc la combinaison de l’activité et de la position de « pont » ou d’intermédiaire occupée dans ce réseau qui influent sur la variabilité des types et nationalités de partenaires internationaux. En revanche, nul besoin de s’inscrire dans la composante principale du réseau domestique pour présenter des degrés de diversité élevés. Enfin, l’intensité technologique de la firme focale semble aller de pair avec l’engagement dans des partenariats plus divers à l’international, qu’il s’agisse de type de partenariats (entre firmes ou entre firmes et ES étrangers) ou de nationalités distinctes. Un fort investissement dans les activités de recherche et de développement induirait ainsi une plus grande variété dans les accords conclus au niveau international. Notons, à cet égard, que c’est la seule dimension de l’internationalisation avec laquelle la variable RD présente un coefficient normalisé significatif (0,100*).

Dans le cas de l’analyse de l’intensité de l’internationalisation, le nombre de collaborations conclues au niveau local paraît n’avoir qu’un rôle très mineur dans l’importance du portefeuille d’accords internationaux (coefficient de -0,031 dans le modèle complet). À l’instar de la vitesse, et excepté pour la proximité d’intermédiarité au niveau local (coefficients de 0,342*** et de 0,236***), les variables relevées au niveau du réseau domestique élargi, BIOTOP+, paraissent avoir un rôle prépondérant comparé à BIOTOP, soulignant l’importance stratégique du choix des alliés sur le territoire national autant que de leur nombre, dans l’intensité des alliances internationales.

Pour ce qui est des variables de contrôle, les modèles de régression présentent quelques coefficients normalisés significatifs. C’est le cas de la taille de l’entreprise mais seulement dans le cas de l’analyse de l’intensité de l’internationalisation. En outre, la détention du capital, pour sa part, est prédictive des trois dimensions que nous souhaitons expliquer. Probablement parce que plus visibles et renommées, les sociétés cotées, apparaissent plus rapidement internationalisées avec davantage d’intensité et de diversité que leurs homologues non-cotées.

Un examen plus distancié des résultats permet de les mettre en relation avec la littérature sur plusieurs points. Tout d’abord, nous avons souhaité distinguer le niveau local et le niveau national afin de mieux comprendre et expliquer le développement des entreprises à l’étranger et de distinguer des « strates » à l’enracinement local. Nous avons, de fait, souhaité tirer profit de l’analyse des différents niveaux de réseaux par la comparaison de trois strates BIOTOP, BIOTOP+ et BIOTOP++. Ce faisant nous avons pris part au débat à propos du lien entre la vitesse de déploiement à l’international et l’encastrement national des entreprises examinées (Johanson et Valhne, 2009). Nos données révèlent que l’épreuve principale à surmonter pour l’entreprise consiste à s’extraire de son environnement local dans lequel elle risque de rester engluée. Tant qu’il est perçu comme porteur d’un marché intermédiaire spécifique, le niveau national opère un brouillage masquant la capacité d’une firme à s’extraire de son environnement proche. Or, l’accès au marché national signifie avant tout que le processus de « déterritorialisation » est enclenché. Autrement dit, la capacité d’une firme à se positionner stratégiquement dans le réseau national n’est nullement contradictoire avec son développement international mais au contraire semble s’avérer prédictive de celui-ci. On ne peut souligner l’effet potentiel négatif de la centralité du réseau local sur le développement international qu’en le distinguant clairement du réseau national.

Pour ce qui est du réseau local, celui-ci peut être conçu comme une sorte de laboratoire permettant aux firmes d’expérimenter diverses variantes de combinaisons collaboratives. Plus elles s’engageront dans cette voie (et seront présentes intensément dans les réseaux locaux tout en y occupant des positions stratégiques d’intermédiaires), plus leurs processus d’internationalisation seront diversifiés.

Nos données ont montré en outre l’intérêt du concept opérationnel d’appartenance à la composante principale et notamment au niveau domestique. Cette variable nous paraît pouvoir utilement être rapprochée de la notion d’insidership de Johanson et Vahlne (2009) et la non appartenance de son versant négatif, l’outsidership,.dont les auteurs montrent qu’il est source de handicap dans leur version amendée et réticulaire du modèle d’Uppsala. À l’issue de cette recherche, nous pensons que l’opérationnalisation de cette notion par la variable structurale d’appartenance à la composante principale d’un réseau pourrait être prometteuse. Elle mérite, dès lors, d’être examinée dans des recherches ultérieures.

En outre, en chiffrant l’âge moyen d’entrée à l’international à 4,64 ans, nos données contribuent à enrichir le débat quant à la vitesse à considérer pour être qualifiée d’entreprise « born global ». Sur cet aspect, les multiples travaux oscillent entre des durées pour entrer à l’international suite à la création de l’entreprise allant de deux à huit ans. (McDougall et al., 1994). Cette diversité de résultats suggère que la frontière de définition pour les born globals est plus une question de tendance que de seuil précis et immuable.

Enfin, même si la liaison ici est faiblement significative, nos résultats rejoignent en partie ceux de Preece et al. (1998) qui soulignaient le lien entre l’âge de la firme et la diversité de leurs processus d’internationalisation. De fait, la variable traduisant l’âge de la firme à l’entrée dans le réseau local ou domestique présente un lien significatif avec la diversité. Tel n’est pas le cas, en revanche, du caractère prédictif de la taille sur la diversité, avéré dans l’étude de Preece et al.(1998) et non retrouvé dans nos données. Ce résultat remet en cause le désavantage d’être petit (liability of smallness) mis en exergue dans la littérature (Ge et Wang, 2013; Zaheer, 1995). Il corrobore, par contre, les travaux de Tapia-Moore et Meschi (2010) qui ne constatent pas de lien significatif entre la taille de l’entreprise (entendue au sens large) et le score de progressivité de l’internationalisation qu’ils définissent pour mesurer la temporalité de ce dernier.

En conclusion, l’intérêt de ce travail est principalement de deux ordres. Premièrement, il confirme l’importance du local dans les études sur l’internationalisation. Le processus d’internationalisation commence en un sens bien avant les premiers pas de l’entreprise à l’étranger. Notamment, cette étude a permis d’envisager l’impact différencié des réseaux locaux ou nationaux sur les différentes dimensions de l’internationalisation. En cela, elle souligne non seulement l’intérêt d’une mesure pluridimensionnelle nécessitant d’examiner distinctement la vitesse, la diversité et l’intensité des processus d’internationalisation mais également l’importance de distinguer différentes échelles spatiales dans les réseaux observés. De fait, si le réseau domestique national se révèle déterminant sur la vitesse de l’entrée sur les marchés étrangers; les réseaux de proximités semblent, quant à eux, davantage influer sur la diversité de l’internationalisation.

Parallèlement, cette recherche montre aussi l’intérêt de la prise en compte des relations entre firmes et établissement scientifique souvent envisagées alternativement aux relations inter-firmes. À ce titre, la diversité généralement envisagée sous l’angle de la diversité géographique, ne s’avère ainsi pas seulement réductible au nombre de pays cibles dans lesquels la firme intervient. Nous soutenons que la diversité renvoie également aux différentes expériences qui peuvent s’acquérir en fonction du type de partenaire (ES, petite entreprise, grande entreprise…). En outre, distinguer deux formes de diversité (géographique et catégorielle), permet d’interroger plus finement la séquence d’entrée sur les marchés étrangers. Enfin, cette étude se voulait militer en faveur des terrains européens souvent délaissés au profit des continents nord-américain et asiatique, en raison probablement d’un accès facilité aux données.

Deuxièmement, cette recherche souligne l’intérêt du concept de « liability of outsedership » mis en évidence dans les travaux récents de Johanson et Vahlne (2009) mais aussi Vahlne et al. (2012) ou encore ceux de Schweizer (2013). Ainsi, dans sa nouvelle version, le modèle d’Uppsala préfère à la notion de marché celle de réseau d’affaires. La priorité n’est plus de cibler un marché mais d’intégrer un réseau. Or, l’intelligence tactique pour intégrer un réseau n’est pas de même nature que celle nécessitée pour choisir un marché. Pour les décideurs la question n’est plus principalement de savoir si le marché visé est proche de la manière de penser de leur organisation (mise en recul de la notion de « distance psychique »).mais la question centrale devient de savoir à quel réseau peut-on se fier ? Plus précisément, pour intégrer un réseau il ne suffit pas de savoir si on peut faire confiance aux autres mais à quelles conditions les autres peuvent nous faire confiance. Ainsi, si le concept de « liability of outsidership » a été utilisé pour montrer comment les entreprises se tiennent (ou sont tenues) à l’écart des réseaux, il convient d’opérationnaliser ce concept afin de pouvoir en pratique disposer d’outils de mesure concrets de cet handicap qui s’apparente à une sorte de handicap de confiance (Luhmann, 2006)[21]. Ces avancées théoriques majeures souffraient néanmoins d’un déficit d’opérationalisation que notre contribution a cherché, en un sens, à combler.

Les perspectives de recherches ouvertes par ce travail reposent, en partie, sur les inévitables limites qu’il présente. Une de celles-ci tient à l’absence de comparaison avec d’autres secteurs. Comparer revient d’abord à éprouver, hors du secteur des sciences du vivant, la robustesse des résultats obtenus dans cette étude. De fait, seule la comparaison pourra permettre l’éventuelle généralisation de nos résultats sans risque de surinterprétation. La vitalité de la recherche dans le secteur des sciences du vivant est-elle, par exemple, responsable du poids pris par les collaborations dans l’internationalisation ? Comparer différents secteurs viserait, tout autant, à mesurer l’ampleur des différences qui les clivent que repérer leurs points de convergence. Cette tension entre spécificité sectorielle et transversalité de l’objet « internationalisation » pourrait éclairer de manière globale les processus observés. Une seconde limite de notre travail renvoie à une meilleure prise en compte du temps. Cette interrogation mériterait d’être approfondie dans des travaux ultérieurs. Cette perspective pourrait s’appuyer utilement, par exemple, sur des outils dédiés à l’analyse dynamique des réseaux sociaux tels que SIENA. D’autre part, la prise en compte de la progressivité des interactions allant, par exemple, du local avec un établissement scientifique aux collaborations internationales inter-firmes mériterait elle aussi d’engager un travail spécifique. Il devrait permettre de mieux envisager l’augmentation progressive du périmètre de présence et d’actions des organisations lors de leur entrée sur les marchés étrangers.

Enfin, une vision, par trop hâtive, de l’activité d’intégration des réseaux tendrait à faire penser qu’une organisation souhaitant s’internationaliser va d’abord identifier des réseaux pertinents puis chercher à les pénétrer. Or, les organisations ont souvent déjà intégré différents types de réseaux et une approche conjointe des niveaux inter-organisationnels et interpersonnels compléterait utilement notre étude afin de nous permettre de mieux spécifier le rôle de ces différents niveaux d’interrelations. Il s’agirait alors de croiser l’approche multi-niveaux avec l’approche par type de réseaux (personnel, organisationnel…).

Parties annexes

Note biographique

Katia Angué est Maître de Conférences en Sciences de Gestion à l’Université de La Réunion et membre du CEMOI- laboratoire d’économie-gestion; elle intervient essentiellement dans le département « Gestion des entreprises et des administrations » à l’IUT. Ses interventions pédagogiques de même que ses recherches portent sur le management stratégique des entreprises et tout particulièrement sur les questions liées aux relations inter-organisationnelles et à la gestion partagée des activités de recherche et de développement (R&D) dans le cadre des réseaux locaux, nationaux et internationaux ayant pour objet l’innovation.

Notes

-

[1]

Notons que la diversité des partenaires a pu être mesurée à l’aide d’un indice d’Herfindahl (Baum et al., 2000).

-

[2]

Le seuil du taux d’exportation et du délai temporel accordé pour l’atteindre est très variable selon les travaux. Pour Knight et Cavusgil (2004) un taux de 25 % d’exportation atteint dans les trois ans après la création de l’entreprise est nécessaire pour classer l’entreprise comme born global alors qu’Oviatt et Mc Dougall (2005) étendent la période de trois à six ans.

-

[3]

Johanson et Kao (2010) soulignent que, paradoxalement, les principaux détracteurs du modèle d’Uppsala font partie de ceux qui ont impulsé cette perspective (p. ex. Oviatt et McDougall, 1994)

-

[4]

L’auteur suggère aussi que la force d’un lien ne dit pas toujours son efficacité, certaines liaisons faibles (en intensité et/ou en contenu) pouvant procurer plus d’avantages que des connections plus fortes

-

[5]

Reste qu’il convient de distinguer les notions de réseaux et de capital social, souvent confondues. Il faut entendre par « réseau social », n’importe quel ensemble de relations tissées entre un nombre fini d’acteurs formant, collectivement, une « entité économique et sociale » (Lazega, 1998). Le capital social, pour sa part, réside dans la structure des relations entre acteurs, qu’ils soient individuels ou collectifs; sa grandeur dépend du nombre de contacts (Colemann, 1988) efficaces et durables (Bourdieu 1980). Le lien ne produira du capital social uniquement lorsque les relations nouées seront rentables par rapport aux objectifs visés. Inversement, si la structure relationnelle devient une contrainte au regard des objectifs, elle constituera alors plutôt un « passif social » (Plociniczack, 2004).

-

[6]

Cependant, l’opérationnalisation du réseau de proximité dans leur recherche semble plus proche de la notion de celle de réseau domestique.

-

[7]

Pour des raisons pratiques d’identification des acteurs et de leurs activités, nous préfèrerons considérer dans notre recherche les entreprises de biotechnologie stricto sensu mais également toutes les firmes aux activités liées ou périphériques; l’ensemble constituant ce que nous désignons ici par « Sciences du Vivant ».

-

[8]

Le terme « bio-pôle » utilisé ici vient de l’adjonction du suffixe « pôle » de technopole au préfixe « bio » pour désigner la biologie ou biotechnologie. Ce terme est de plus en plus utilisé pour désigner les espaces technopolitains focalisés sur la biotechnologie (p. ex., le bio-pôle de Clermont Limagne en France).

-

[9]

Situé au centre de l’ancienne République démocratique allemande, Brandebourg est l’un des États fédérés composant l’Allemagne qui entoure la ville-État de Berlin.

-

[10]

Citons l’université de médecine « Charité » ou encore l’Institut Max-Planck (MPI).

-

[11]

Par exemple, en 1992, Berlin et le Brandebourg ont signé un accord sur la création de l’Académie des Sciences de Berlin-Brandebourg (Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften).

-

[12]

BIOTOP a pour vocation de coordonner les activités régionales dans le secteur des biotechnologies par l’interconnexion de tous les acteurs importants et d’initier des projets concrets de R&D.

-

[13]

En effet, depuis le début des années 2000, le ministère fédéral de la Formation et de la Recherche (BMBF) a lancé des concours dans le but de sélectionner et de financer des jeunes chercheurs, des projets de créations d’entreprises et des projets collaboratifs de R&D. L’enjeu de ces concours est de promouvoir les biotechnologies en Allemagne.

-

[14]

Esp@cenet est un réseau, majoritairement européen, de bases de données en accès libre, mis en place par l’OEB. La base de données « FR-esp@cenet » répertorie plus de 4 millions de demandes de brevets. Celles-ci correspondent aux demandes : françaises, publiées par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), européennes (EP), publiées par l’Office européen des brevets (OEB), et, internationales (PCT WO), publiées par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

-

[15]

Pajek est un logiciel d’analyse et de visualisation de réseaux adapté aux réseaux de grandes tailles et développé pour Windows.par deux chercheurs slovènes, Vladimir Batagelj et Andrej Mrvar.

-

[16]