Résumés

Résumé

Le développement de troubles psychosociaux dans les organisations pouvant aller jusqu’au suicide au travail a donné lieu ces dernières années à de nombreuses publications, analyses et préconisations (souvent dans des rapports officiels) et à des décisions conventionnelles ou réglementaires. Leurs limites pourraient-elles être dépassées par le recours à la pensée de l’écrivain français Georges Bataille (1897-1962)? Ses notions anthropologiques de « dépense », de « souveraineté » et de « communication » sont sollicitées dans cette note de recherche pour penser autrement les « risques psychosociaux » et pour suggérer des pistes pour un management respectueux de l’humanité des hommes au travail.

Mots-clés :

- Risques psychosociaux,

- stress au travail,

- suicide au travail,

- dépense improductive,

- Georges Bataille

Abstract

The development of psychosocial disorders in organizations, sometimes resulting in work-related suicide, has lately given rise to a spate of publications, analyses and recommendations (often in official reports) and to decisions both contractual and statutory. Could their limitations be overcome by referring to the works of the French writer Georges Bataille (1897-1962)? His anthropological notions of ‘expense’, ‘sovereignty’ and ‘communication’ are used in this paper to rethink ‘psychosocial risks’ and to suggest ways of management which respect the humanity of the working-man.

Keywords:

- Psychosocial risks,

- stress at work,

- suicide at work,

- unproductive expense,

- Georges Bataille

Resumen

El desarrollo de trastornos psicosociales en las organizaciones que pueden dar lugar a suicidios en el ámbito laboral, viene dando lugar estos últimos años a numerosas publicaciones, análisis y preconizaciones (a menudo en informes oficiales) y a ciertas decisiones convencionales o reglamentarias. ¿Se podrían superar los límites de éstos recurriendo al pensamiento del escritor francés Georges Bataille (1897-1962)? Sus nociones antropológicas de « gasto », « soberanía » y « comunicación » son solicitadas en esta nota de investigación para pensar de forma diferente los « riesgos psicosociales » y para sugerir pistas para una Ciencia Administrativa respetuosa de la humanidad de los hombres en el trabajo.

Palabras clave:

- riesgos psicosociales,

- estrés en el trabajo,

- suicidio en el ámbito laboral,

- gastos improductivos,

- Georges Bataille

Corps de l’article

L’accroissement dans la plupart des pays des risques psychosociaux (RPS) dans les organisations semble être une des conséquences de ce « moment libéral » (Pesqueux, 2007) apparu au début des années 1980. Malgré toutes les initiatives privées et publiques prises en France ces dernières années pour les combattre, ils ne semblent pas régresser (Brunet, 2013), ce qui renvoie aux multiples limites de la problématique des RPS. L’objet de cette note de recherche est d’interroger ces limites et de se demander si elles ne pourraient pas être levées grâce à certaines notions anthropologiques de l’écrivain français Georges Bataille (1897-1962). Ce faisant, elle représente une tentative de confrontation entre une problématique gestionnaire et un discours philosophique.

La première partie évoque les difficultés de définition des RPS, la diversité des modèles d’évaluation et explicatifs et les rapports officiels souvent riches en descriptions et en explications mais pauvres en préconisations. La seconde partie montre comment une interprétation avec les notions de dépense, de souveraineté et de communication de Bataille permet d’éclairer le phénomène sous un angle anthropologique original et de suggérer des pistes pour une autre gestion, plus respectueuse de l’humanité des hommes au travail.

Sur le plan méthodologique, trois étapes ont été nécessaires : une analyse exploratoire de la littérature sur le thème des risques psychosociaux, une interprétation compréhensive de l’oeuvre de Bataille à partir d’une exégèse précise des textes, et enfin une interprétation des constats de l’analyse des RPS avec les notions de Bataille. Cette dernière étape était la plus risquée car sa pensée recherche « l’impossible » renvoyant à l’infinité du désir humain, qui est dans une proximité avec la mort. Elle recourt aussi volontiers à une forme poétique (et aphoristique) pour tenter d’exprimer cet impossible avec des mots. La transposition des notions « impossibles » de Bataille dans le domaine du « possible » de la gestion des organisations a été effectuée en s’inspirant de la méthode interprétative évoquée par Claude Mouchot (1990, p. 59-60) :

« … elle permet de rattacher certains phénomènes visibles à des processus non perceptibles qui les rendent compréhensibles et (…) elle fournit ainsi une sorte de lecture de ces phénomènes. Elle fournit aussi une appréhension globale, des principes d’orientation et une structuration dynamique de la totalité réelle qu’elle interprète ».

Par exemple, certains concepts issus des modèles explicatifs des RPS ont été considérés comme des « indices » ou des formes « mineures » des notions de Bataille : la « latitude organisationnelle » comme indice de la « souveraineté », l’intensification du travail comme indice de la négation de la « dépense improductive », la destruction des collectifs de travail comme indice de la négation de la « communication ».

Seuls, les résultats de ces travaux sont présentés dans cette note de recherche.

Les « risques psychosociaux » : un sujet qui reste polémique

Les phénomènes rassemblés sous le vocable générique de « risques psychosociaux » ont donné lieu ces dernières années en France à une médiatisation croissante à la suite de différents drames ayant touché des entreprises à forte notoriété (France Télécom, Renault…). Ils ont conduit également à plusieurs actions des pouvoirs publics et des partenaires sociaux. Mais ils font encore l’objet de multiples controverses. Il y a d’abord une incertitude dans la terminologie utilisée et dans les définitions. Il y a aussi et surtout des divergences sur les causes et sur les outils d’évaluation. Enfin les préconisations mises en avant dans les divers rapports officiels apparaissent très modestes relativement au diagnostic présenté.

Les « risques psychosociaux » dans les organisations : un débat terminologique et sémantique

Sous le terme générique de « risques psychosociaux », sont regroupés plusieurs phénomènes se produisant au travail ou en relation avec lui : le stress, les violences (y compris le stress post-traumatique suite à des violences externes et le suicide comme violence dirigée contre soi-même), les harcèlements moral ou sexuel, les conduites addictives, l’épuisement professionnel, la souffrance au travail (Sahler, 2007). Certains auteurs (Nasse & Légeron, 2008) rajoutent l’anxiété, la dépression et les troubles musculo-squelettiques (TMS). Cette notion de « risques psychosociaux » a soulevé de nombreuses controverses, et elle ne connaît toujours pas de définition légale et officielle en France.

Le fait qu’il y ait risque indique seulement la survenue potentielle de troubles. La pratique internationale distingue les dangers porteurs de risques, les risques eux-mêmes et les dommages causés (cf. la définition du Health Safety Executive de Grande Bretagne citée par Nasse-Légeron, 2008, p. 8). S’intéresse-t-on aux risques ou aux troubles psychosociaux avérés ?

Par ailleurs, le regroupement de multiples phénomènes sous la même appellation peut conduire à des confusions entre les déterminants et les effets. Toutefois, le caractère circulaire ou systémique de plusieurs troubles et de leurs interactions interdit une causalité linéaire (l’anxiété peut par exemple être la conséquence du stress ou de violences au travail, les addictions peuvent aussi bien être la cause que la conséquence des autres phénomènes).

Ce terme de « risques psychosociaux » n’a d’ailleurs pas été adopté immédiatement. On a parlé dans un premier temps de souffrance au travail (Dejours, 2009; 2008) ou de violence au travail en relation avec le harcèlement moral (Hirigoyen, 1998). La notion de souffrance a été critiquée doublement (Gaulejac, 2011) : certains y voyaient une concession à la logique compassionnelle au détriment d’une action sur les causes économiques, sociales et politiques (marxistes, foucaldiens…), d’autres, à l’inverse, considéraient qu’elle déresponsabilisait les individus (libéraux). La « violence au travail », surtout la violence interne, avait le tort, pour le management ou les actionnaires, de trop pointer leur responsabilité. La difficulté de trouver un terme reconnu par les diverses parties prenantes provenait donc des causes présupposées que chaque terme véhiculait. Les accords interprofessionnels signés par les partenaires sociaux et l’évolution de la réglementation témoignent de ces conflits terminologiques et des compromis qui ont dû être réalisés (Annexe 1).

Mais l’évaluation du phénomène et de ses causes a aussi donné lieu à des analyses divergentes renvoyant en partie à des intérêts contradictoires des parties prenantes.

Les modèles d’évaluation se sont concentrés sur la notion de stress au travail (voir tableau 1)

C’est à partir de la notion de stress au travail que l’évaluation des risques psychosociaux retenus comme occurrences qu’un trouble puisse se produire a été effectuée. Cette notion de stress renvoie aux premiers travaux de Hans Selye (1975). Les recherches récentes (Lyon, 2012; Davezies, 2001) ont amené un certain nombre de critiques à ce modèle. D’autres modèles de stress furent développés mais ils furent peu à peu abandonnés au profit du modèle transactionnel de Lazarus et Folkman (1984). Celui-ci présente toutefois l’inconvénient pour certains psychologues du travail de renvoyer les RPS au seul manque d’adaptation des salariés. En revanche, les modèles élaborés par les sociologues retenus en épidémiologie, en particulier dans les enquêtes SUMER (Arnaudo & alii, 2012) et les expertises effectuées auprès des CHSCT (comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) par différents cabinets de consultants, présentent l’avantage sur les précédents de se concentrer sur les causes spécifiques de stress au travail et de permettre d’interroger l’organisation du travail et le management. Le modèle « Demande-Latitude-Support » de Karasek-Theorell (Demand-Control-Support ou Job Strain model) est le plus utilisé (Karasek, 1979; Karasek & Theorell, 1990). Il est souvent complété par le modèle « Déséquilibre-Effort-Récompense » de Siegrist (Siegrist, 1996; Siegrist & alii, 2004).

Tableau 1

Les principaux modèles d’évaluation du stress

Les approches psychanalytiques et ergonomiques : critiques des modèles d’évaluation (voir tableau 2)

Pour plusieurs auteurs, le recours aux modèles d’évaluation, comme ceux de Karasek et de Siegrist, dans des organisations en crise, s’ils peuvent être utiles dans un but pédagogique et aider à convaincre des changements à opérer dans le management, présente des inconvénients : durée importante de la collecte des données et de l’exploitation des résultats pendant lesquels la crise à l’origine de la demande d’enquête va perdurer, résultats de l’évaluation donnant des explications générales et décontextualisées masquant les mesures correctrices à mettre en oeuvre (Davezies, 2001).

Yves Clot (2006; 2008; 2010) va plus loin en dénonçant la tentation hygiéniste visant à évaluer ou faire évaluer par des experts les risques psychosociaux dans l’entreprise et à ensuite prendre des mesures prophylactiques. Le résultat est parfois l’inverse de celui espéré parce que justement, la question essentielle, le débat avec les salariés concernés sur la qualité du travail, sur les buts des réorganisations n’a pas été mené et les choses ont été imposées d’en haut.

Tableau 2

L’analyse des RPS par les ergonomes et psychologues du travail d’orientation psychanalytique ou non

Christophe Dejours (2008) consacre lui aussi une analyse critique au phénomène des risques psychosociaux et aux approches basées sur les seuls résultats épidémiologiques. Ses travaux d’inspiration psychanalytique l’ont amené à créer la « psychodynamique du travail ».

Les rapports officiels sur les RPS : leurs causes et la faiblesse des préconisations

En France, de 1995 à 2013, pas moins de douze rapports officiels sur les RPS ont été réalisés avec une intensification les dernières années (neuf rapports entre 2005 et 2013 soit plus d’un par an en moyenne). On ne fera pas dans le cadre restreint de cette note une analyse détaillée de ces rapports. L’un des derniers (Brunet, 2013) représente une bonne synthèse des causes du phénomène et des préconisations mises en avant dans les rapports précédents (voir tableau 3).

Ces diagnostics sur les causes soulignent clairement la responsabilité de l’organisation du travail en relation avec les mutations macro-économiques, même s’ils manquent de hiérarchisation et n’insistent pas sur les causes structurelles (Gaulejac, 2011).

En revanche, les préconisations des rapporteurs en regard de ces diagnostics sont restées bien modestes (voir tableau 4). Elles se limitent à la mobilisation des managers de proximité, à la responsabilisation des acteurs de prévention et des représentants syndicaux. Il y a beaucoup de voeux pieux exhortant les Directions à se préoccuper de la santé au travail de leurs salariés, à mettre l’humain au centre de leurs préoccupations, à signer des accords collectifs. Aucune mesure contraignante n’est envisagée en dehors des législations existantes. On est dans une logique de soin et d’accompagnement. Quant aux pouvoirs publics, il semble que leur rôle se limite à une fonction d’information. Les restructurations et réorganisations avec leur cohorte de licenciements, l’intensification du travail pour accroitre productivité et compétitivité coûts, dans un contexte de capitalisme financier pourtant désignés comme causes des RPS ne donnent lieu à aucune recommandation de contrôle, même modeste.

La sollicitation de la pensée de Bataille pourrait-elle permettre de poser le problème des RPS autrement et de dégager d’autres voies pour y faire face ?

Tableau 3

Les principales « causes » des RPS selon les rapports officiels en France

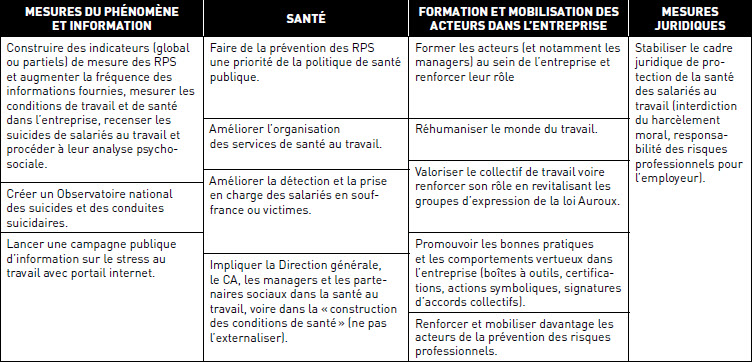

Tableau 4

Propositions des rapports officiels pour remédier aux RPS

L’interprétation des RPS avec les notions de Georges Bataille

Trois notions de Bataille sont mobilisées ici pour l’analyse des RPS : la « dépense », la « souveraineté » et la « communication ». (Annexe 2).

RPS et « dépense »

Dans le cas des risques psychosociaux, la dépense intervient à plusieurs niveaux.

D’abord, la surcharge de travail (intensification du travail) présente dans la plupart des cas de stress au travail, signifie une augmentation de la part de dépense productive au détriment de la dépense improductive. Elle résulte d’une volonté d’augmenter la productivité du travail et la rentabilité avec des buts divers : soit répondre à d’autres diminutions de dépenses et il y a là enchaînement, contagion des baisses de dépenses improductives (faire face à une concurrence par les coûts de la part d’autres entreprises, à la diminution des capacités de consommations des ménages, à une limitation ou une diminution des dépenses publiques des administrations…) soit accroître les profits distribuables aux actionnaires ou augmenter la valeur actionnariale (licenciements « boursiers »…).

D’autre part, cette réduction de la dépense improductive se traduit, non seulement par des licenciements, donc potentiellement par une dépense passive de chômage, mais également par un accroissement du stress des salariés restant employés. Celui-ci entraîne à son tour diverses dépenses passives et actives.

Parmi les dépenses passives, on comptera toutes les maladies psychosomatiques, dans lesquelles les salariés perdent ou dépensent une grande quantité d’énergie individuelle, et les dépenses prises en charge par les systèmes de protection sociale (santé, indemnisation du chômage, de l’absentéisme pour maladie…). Le cas du « burn out » dans lequel le salarié après une quantité de travail intense prolongée se retrouve dans l’incapacité d’aucune activité est spécifique. S’agit-il d’une pure dépense passive au sens où le salarié ne pourrait plus continuer à travailler, bien qu’il le souhaite, ou d’une dépense active consistant à dire : « maintenant, ça suffit, j’arrête » ? Peut-être y a-t-il un peu des deux comme me le faisait remarquer, lors d’un entretien, un médecin du travail.

Parmi les dépenses actives, on doit compter les suicides de salariés, surtout ceux se produisant sur le lieu de travail et/ou s’accompagnant de lettres explicatives mettant en cause le management. Ces suicides ont fortement augmenté depuis la mise en place des nouvelles formes de management. Le suicide peut être analysé avec les trois notions de Bataille comme on le verra plus loin. Sur le plan de la dépense qui nous intéresse ici, il s’agit d’une destruction dirigée volontairement contre soi qui désigne ouvertement aux tiers (management, autres salariés et public en général) ce qui semble au suicidé la cause de son geste. On peut considérer le suicide du salarié surtout s’il s’accompagne d’une lettre d’explications, moins comme un acte désespéré, comme on le présente souvent, que comme un moyen de dépenser le surplus de violence et d’agressivité que le salarié a accumulé en lui. On peut se demander pourquoi le « choix » d’un mode de dépense aussi radical et définitif. Pourquoi ne pas tourner ce surplus de violence contre ceux que le salarié estime responsables de sa situation ? Il semble que plusieurs raisons puissent être invoquées. La première est la situation d’isolement du salarié produit par les stratégies managériales, qu’il y ait eu harcèlement moral ou pas. Il y a aussi le fait que les salariés concernés sont, dans plusieurs cas, des cadres, « éduqués » dans un esprit de compétition, faiblement syndiqués et peu habitués à mener des conflits avec leur hiérarchie. Les plus fragiles sont d’ailleurs ceux qui n’ont jamais mis en cause la légitimité des dirigeants, ne contestent pas l’ordre établi et ne font pas partie des « rebelles ». Il y a probablement également une réflexion sur les conséquences de l’acte pour la famille du salarié. Le suicide engendre une culpabilité plus ou moins consciente et douloureuse chez les proches mais entraîne moins de conséquences financières négatives pour la famille qu’une agression plus ou moins grave (a fortiori un meurtre) d’un tiers conduisant à des indemnités civiles ruineuses. Il y a enfin l’effet puissant de l’acte suicidaire mettant en cause le management, et, indirectement les collègues qui n’ont pas réagi. Intuitivement, le suicidant sait que l’absence de dommage physique infligé à des tiers va entrainer beaucoup plus facilement une solidarité posthume. La mise en accusation du management sera plus grave et plus profonde, permettant aussi des indemnisations financières pour les proches. Deux des suicides du Technocentre de Renault en 2006 et 2007 ont par exemple conduit la Cour d’appel de Versailles à condamner Renault pour faute inexcusable. Préalablement, ces suicides avaient été déclarés accidents du travail par la Sécurité Sociale, ce qui ouvrait la voie à des indemnisations pour les familles. L’acte suicidaire peut même susciter la réaction collective qui avait fait défaut auparavant : les suicides au Technocentre de Renault et plus encore ceux de France Télécom ont fortement contribué à susciter le débat public en France sur les suicides au travail. On pourrait objecter que considérer ces suicides comme des formes de dépenses improductives et en pure perte semble contradictoire avec les effets plus ou moins recherchés qui viennent d’être évoqués. En réalité, Bataille s’est assez tôt rendu compte que la pure dépense improductive était très rare et ne pouvait advenir que par chance ou hasard. Les orgies agraires étaient par exemple motivées par la recherche d’un climat favorable aux récoltes, les sacrifices visaient à plaire aux dieux. Les hommes avaient toujours besoin de trouver des raisons de dépenser, c’est-à-dire finalement d’approcher la mort car, comme l’écrivait déjà Hegel dans un passage que Bataille aimait citer, « la mort (…) est ce qu’il y a de plus terrible et maintenir l’oeuvre de la mort est ce qui demande la plus grande force. » (Hegel, 1999, p. 29)

Ces rapides évocations militent pour un lien direct entre l’apparition des RPS dans une organisation et la tentative par le management de réduire la dépense improductive au minimum. Cette tentative a en retour pour effet de faire réapparaître cette dépense en pure perte sous d’autres aspects non souhaités, parfois non supportés par l’organisation et transférés aux salariés eux-mêmes ou aux organismes sociaux, mais toujours « catastrophiques ».

RPS et « souveraineté »

On peut relier les RPS et la souveraineté de plusieurs façons. On a vu que l’apparition des RPS était souvent associée à une diminution des marges de manoeuvre et d’autonomie des salariés, voire à des exigences contradictoires du management : phénomène de l’injonction paradoxale ou du « double bind » (Gaulejac, 2011). L’accroissement de l’assujettissement des salariés aurait donc un effet délétère sur leur santé mentale pouvant dans certains cas les conduire à une mort violente. On pourrait se demander si le processus d’asservissement n’atteint pas un tel degré que la mort devient même préférable à la survie en tant qu’esclave. Autrement dit, le ressenti du salarié ferait qu’il n’arrive même plus à assumer la soumission qu’il avait initialement acceptée. Celle-ci atteint un tel niveau qu’elle empêche non seulement le salarié de pouvoir faire son travail, mais même d’envisager sa survie.

Le deuxième aspect correspond au phénomène de reconnaissance. On a vu dans la première partie que son absence est un facteur essentiel dans la genèse des RPS. Elle est aussi bien verticale (absence de reconnaissance par la hiérarchie) qu’horizontale (absence de reconnaissance par les pairs). La première devient même une reconnaissance négative avec les phénomènes de harcèlement moral, dont le but est d’exclure le salarié du collectif de travail en le poussant à la démission. Non seulement, les qualités du salarié sont niées, mais tout est fait pour le pousser à la faute. Quant à l’absence de reconnaissance par les pairs, elle est encouragée par la mise en compétition et l’isolement des salariés.

Les réactions de ceux-ci, face à ces mises en cause, sont diverses. Elles vont du retrait et de la dépression à des attitudes actives de résistance, collectives si elles trouvent un soutien auprès des autres salariés, mais le plus souvent individuelles. Ces cas de résistance peuvent être analysés comme des tentatives de récupération de leur souveraineté par les salariés et d’un refus d’une soumission devenue impossible. La démission apparaît elle aussi comme une forme de résistance, non pas à la stratégie du management, mais à la destruction mentale que les RPS peuvent engendrer. Le suicide sur le lieu de travail représente enfin une reconquête ultime de sa souveraineté par le salarié. En organisant sa propre mise à mort, il indique au management que rien ne pourra plus l’atteindre et qu’en revanche celui-ci devra rendre des comptes. Le suicide apparaît alors, moins comme un moyen d’abréger les souffrances mentales (la démission serait en effet un moyen moins coûteux), qu’une tentative d’accéder à une sorte de gloire posthume et un refus de la soumission, surtout si ce suicide est mis en scène sur le lieu de travail ou accompagné d’une lettre explicative.

Le cas et l’analyse du suicide au travail de Madame V.B. par Christophe Dejours (2010) sont significatifs de ce rapport entre suicide et souveraineté. Cette femme de 43 ans, cadre dans une entreprise high tech, mathématicienne de formation, qui « aimait les études et dévorait les bouquins », très appréciée et respectée dans son milieu de travail se retrouve soumise à des humiliations et des atteintes caractéristiques d’un harcèlement moral suite à son passage à temps partiel pour élever un enfant qu’elle et son mari ont adopté. Après une dépression causée par ce harcèlement ayant nécessité un congé maladie, elle reprend son travail mais ne se voit proposé qu’un travail subalterne de secrétariat. Elle se suicide huit jours plus tard en laissant une lettre à la déléguée du comité d’entreprise en lui demandant de la rendre publique après sa mort. Elle y explique son geste par son refus des conditions de travail qui lui sont proposées qui représentent « placardisation, manque de respect, humiliation (publique), souffrance morale, aucune reconnaissance professionnelle ». Elle termine sa lettre en écrivant :

« Alors je dis non, je ne reviendrai pas, certains acceptent l’humiliation, certains sont soumis, certains fuient dans d’autres services, l’ambiance du service est pleine de frustration (…) Moi j’arrête tout, car je ne crois pas qu’une amélioration soit possible. J’aime beaucoup trop mes collègues et mon travail pour accepter ces conditions.

Je regrette de faire ce geste pour mes enfants, mais je ne leur imposerai pas une maman frustrée, humiliée. »

Dejours, 2010, p. 141

La lettre est évidemment assez éloquente. Les conclusions qu’en tire Christophe Dejours illustrent bien cette sorte de dialectique moderne et tragique du maître et de l’esclave dans laquelle une lutte à mort s’est engagée et où il apparaît clairement que Mme V.B. a préféré la mort et donc la souveraineté plutôt que d’être réduite à l’état d’esclave :

« Si l’on déstabilise Mme V.B., ce n’est pas parce qu’elle n’est plus performante, ce n’est pas parce qu’elle serait devenue inutile, c’est parce qu’elle n’est pas suffisamment soumise. La servitude allant jusqu’à la soumission comme enjeu de l’organisation du travail est plus importante que le travail et la rentabilité. Son indépendance d’esprit est intolérable et il faut qu’elle cède à tout prix. » (Dejours, 2010, p. 161).

RPS et « communication »

La part émotionnelle, affective, voire passionnelle ou « maudite » de la communication au sens de Bataille est reconnue comme faisant partie des relations de travail et notamment de la coopération au travail. Sa négation serait importante dans la genèse des RPS, elle peut être repérée de diverses façons en reprenant les observations déjà faites dans la première partie de cet article : évaluation individuelle des salariés sans base scientifique les isolant et les soumettant à des objectifs souvent irréalisables, affaiblissement des collectifs de travail, absence de soutien par la hiérarchie et les pairs et toutes les formes d’individualisation des relations de travail et de compétition entre salariés reconnues comme potentiellement anxiogènes.

Le suicide sur le lieu de travail peut alors apparaître comme une tentative ultime et tragique de rétablir une « communication ». Avec une mise en scène théâtralisée comme en témoigne le suicide au Technocentre de Renault d’octobre 2006 d’un ingénieur se jetant dans le vide devant de nombreux salariés témoins, il s’apparenterait aux sacrifices humains, l’initiative venant ici de la victime et non des sacrifiants. Il n’est pas anodin que l’épouse de cet ingénieur déclare après le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nanterre condamnant l’entreprise pour faute inexcusable : « On rend enfin justice à mon mari (…) J’espère que ce sera un signal fort pour toutes les entreprises qui sacrifient (c’est moi qui souligne) tout sur l’autel de la rentabilité. » (cité par Gaulejac, 2011, p. 117).

TABLEAU 5

La gestion « humaine » des possibles et les deux impossibles (bataillien et gestionnaire)

Ces sacrifices, autour desquels se rassemblaient les communautés archaïques, étaient très ritualisés. Outre qu’ils étaient l’occasion d’une dépense improductive intense, ils étaient analysés par Bataille comme un moyen d’établir une communauté sacrée entre les participants. Il se situait ainsi dans la continuité de l’analyse freudienne de Totem et Tabou : le meurtre du père de la horde primitive par les frères coalisés et la culpabilité qui s’ensuivait, aboutissaient à la création du lien social autour du totem du père mort. De même la crucifixion christique était à l’origine de la création de la communauté chrétienne et la messe avait pour fonction de rétablir périodiquement la commémoration de cet évènement fondateur en faisant participer les fidèles par le biais de l’eucharistie. Dans cette perspective, les suicides en entreprises représenteraient un retour des sacrifices humains, retour sur le mode catastrophique d’une exigence de « communication » que les modes contemporains du management ont tenté d’extirper du monde des organisations dans un souci de rentabilité et de rationalisation.

Comment lutter contre les RPS en s’appuyant sur la pensée de Bataille ?

Pour Bataille, l’apparition du travail et des interdits (sexuels, de propreté et ceux liés à la mort, notamment celui du meurtre) avait permis aux hommes de se séparer de l’animalité (Bataille, 1987d). Mais ces interdits étaient « destinés à être violés » (dans les fêtes, l’érotisme, la mise à mort des rois…). Leur transgression périodique correspondait à ces trois notions de « dépense », de « souveraineté » et de « communication » évoquant des situations limites de proximité avec la mort, d’une vie « à hauteur de mort ». C’étaient elles qui paradoxalement donnaient à la vie sa pleine humanité, si bien que leur absence pouvait conduire les hommes à la mort symbolique ou réelle. Mettre ces notions relevant de l’impossible et de l’irrationnel en face de situations réelles de travail dans une démarche compréhensive, permet d’interpréter aussi bien les décisions et les politiques qui prétendent rationaliser ce travail que leurs conséquences sur le stress et les pathologies psychosociales des salariés. Cette démarche, en montrant que les RPS sont la conséquence d’une négation plus ou moins profonde de l’humanité des hommes au travail, permet aussi de dessiner en creux ce qui permettrait de maintenir cette humanité, à savoir, la mise en place d’une gestion « humaine » des possibles. Elle se situerait à distance de deux impossibles : celui d’un certain rêve gestionnaire de rationalisation totale des comportements au travail et celui des notions de Bataille auxquelles il faudrait néanmoins faire une place sur un mode « mineur » (voir tableau 5).

Discussion et conclusion

Les mesures qui permettraient de lutter contre les RPS en donnant une place à la « dépense », la « souveraineté » et la « communication » dans les organisations ne relèvent pas de décisions purement organisationnelles. Elles ne peuvent donc être évoquées que partiellement par les consultants ou « experts » qui sont amenés à se pencher sur les RPS et à proposer des « remèdes ». Ceux-ci sont contraints de se situer dans un contexte réaliste d’adaptation aux contraintes externes de l’organisation, voire de « gestion de crise » et s’interdisent de remettre en cause les données sociétales (Tirmarche, 2010). De même, les divers outils d’évaluation, analyses explicatives et préconisations évoqués dans la première partie, qui mettent en cause l’organisation du travail et le management (Karasek, Siegrist, Clot, Dejours…) fournissent des éléments de compréhension et de remèdes aux RPS compatibles avec la pensée de Bataille. Mais ils restent notoirement insuffisants car ils se limitent la plupart du temps à proposer des changements intraorganisationels y compris lorsque ceux-ci sont préconisés par les acteurs et les collectifs de travail eux-mêmes (comme le suggèrent Clot et Dejours).

En revanche, le recours à une pensée anthropologique comme celle de Bataille permet de considérer les RPS comme un « fait social total » au sens de Marcel Mauss et de mettre en cause les données économiques, politiques et culturelles qui structurent le champ d’intervention des organisations. L’apport spécifique de la pensée de Bataille consiste alors dans la possibilité de relier les divers constats partiels à une analyse anthropologique et de « changer de point de vue » sur les faits en mettant en cause l’idéologie de la rareté et des « économies nécessaires » qui domine les sciences de gestion comme les sciences économiques et les diverses politiques publiques. Elle invite à des changements assez substantiels qui ne relèvent pourtant pas d’une « utopie ». Certains d’entre eux consisteraient simplement à revenir sur des décisions prises à partir des années 1980-1990 libérant les mouvements de capitaux, érigeant la libre concurrence en dogme sacré, interdisant les subventions publiques, déréglementant les activités financières et le marché du travail, privatisant des entreprises et services publics, supprimant des emplois et recherchant systématiquement la « baisse du coût du travail ». Ces préconisations seraient en phase avec celles que Bataille suggérait déjà dans La Part maudite (I La Consumation) en 1949 en évoquant une économie mondiale qui puisse être aussi basée sur le don et la dépense pour exsuder les excès inégalitaires.

Ces premiers travaux appelleraient des prolongements. Je me suis appuyé sur des études empiriques existantes basées sur les modèles partiels vus plus hauts (notamment ceux de Karasek et Siegrist). Je ne les ai pas évoquées dans le cadre limité de cette note mais j’ai constaté qu’elles n’invalidaient pas l’essentiel de l’interprétation des RPS avec les notions de Bataille. En revanche, mon hypothèse d’interprétation des suicides au travail comme des opérations sacrificielles nécessiterait une étude à elle-seule s’appuyant sur des cas, comme l’avait fait en son temps Jean Baechler (2009) dans sa très documentée étude générale sur les suicides.

Parties annexes

Annexes

Annexe 1. Le cadre réglementaire et conventionnel sur les risques psychosociaux en France : un compromis boîteux

Annexe 2. Les notions de dépense, souveraineté et communication dans la pensée de Georges Bataille

Note biographique

François De March est docteur en sciences de gestion, diplômé de troisième cycle en sciences économiques et en lettres. Il intervient au sein du Laboratoire Interdisciplinaire de Recherches en Sciences de l’Action du Conservatoire National des Arts et Métiers (LIRSA-CNAM, EA 46-03). Il est aussi professeur agrégé d’économie et gestion en classe préparatoire à l’Ecole Normale Supérieure de Cachan. Il est l’auteur de plusieurs articles sur Bataille, Hannah Arendt, Marx et le management et d’un ouvrage à paraître aux éditions L’Harmattan, (collection « Perspectives organisationnelles ») sur Georges Bataille et le management.

Bibliographie

- Accord National Interprofessionnel sur le stress au travail du 2 juillet 2008, http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2009/0002/CCO_20090002_0002_0020.pdf, [Consulté le 25/05/14].

- Arnaudo, Bernard; Léonard, Martine; Sandret, Nicolas; Cavet, Marine; Coutrot, Thomas; Rivalin, Raphaëlle (2012). L’évolution des risques professionnels dans le secteur privé entre 1994 et 2010 : premiers résultats de l’enquête SUMER, Dares Analyses, mars, n° 23, http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2012-023-2.pdf, [Consulté le 8/09/2013].

- Baechler, Jean (2009). Les suicides, nouvelle édition augmentée, Paris, Herrmann, 652 p.

- Bataille, Georges (1987a). « La notion de dépense », dans Oeuvres Complètes (Vol. I), Paris, Gallimard, p. 302-320.

- Bataille, Georges (1987b). « Dossier de l’oeil pinéal », dans Oeuvres Complètes(Vol. II), Paris, Gallimard, p. 11-47.

- Bataille, Georges (1987c). « Dossier de la polémique avec André Breton », dans Oeuvres Complètes(Vol. II), Paris, Gallimard, p. 49-109.

- Bataille, Georges (1987d). L’Erotisme, dans Oeuvres Complètes(Vol. X), Paris, Gallimard, p. 7-270.

- Bataille, Georges (1991). La Souveraineté, dans Oeuvres Complètes(Vol. VIII), Paris, Gallimard, p. 243-456.

- Bataille, Georges (1992), La Part maudite : I- La Consumation, dans Oeuvres Complètes(Vol. VII), Paris, Gallimard, p. 17-179.

- Bataille, Georges (1999a). L’Expérience intérieure, dans Oeuvres Complètes(Vol. V), Paris, Gallimard, p. 7-189.

- Bataille, Georges (1999b). Méthode de méditation, dans Oeuvres Complètes(Vol. V), Paris, Gallimard, p. 191-228.

- Brunet, Sylvie (2013). La prévention des risques psychosociaux - Avis du Conseil économique social et environnemental présenté par Madame Sylvie Brunet, rapporteure, au nom de la section du travail et de l’emploi, séance du 14 mai 2013, http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2013/2013_12_prevention_risques_psycho.pdf, [consulté le 11/07/2014].

- Chalon, Madeline (2012). « Quand le ciel bas et lourd », dans Georges Bataille, Le Portique, n° 29, p. 73-82.

- Clot, Yves (2006). La fonction psychologique du travail, 5e éd., Paris, Presses Universitaires de France, 248 p.

- Clot, Yves (2008). Le travail sans l’homme ? Pour une psychologie des milieux de travail et de vie, Paris, La Découverte/Poche, 299 p.

- Clot, Yves (2010). Le travail à coeur - Pour en finir avec les risques psychosociaux, Paris, La Découverte, 190 p.

- Clot, Yves; Davezies, Philippe (2011). « Des accords sur le stress qui sonnent faux », Santé et Travail, n° 74.

- Cox, Thomas; Griffiths, Amanda; Rial-Gonzalez, Eusebio (2006). Recherche sur le stress au travail, Agence européenne pour la sécurité au travail, collection Issue, n°203, 167 p.

- Davezies, Philippe (2001). « Le stress au travail : entre savoirs scientifiques et débat social », Performances. Stratégies et facteurs humains, n° 1, p. 4-7.

- Dejours, Christophe (2003). L’évaluation du travail à l’épreuve du réel - Critique des fondements de l’évaluation, Paris, INRA Editions, 82 p.

- Dejours, Christophe (2008). Travail, usure mentale - Essai de psychopathologie du travail, 4e édition augmentée, Paris, Bayard, 304 p.

- Dejours, Christophe (2009). Souffrance en France - La banalisation de l’injustice sociale, nouvelle édition, Paris, Editions du Seuil, collection Points Essais, n° 549, 246 p.

- Dejours, Christophe (2010). « Nouvelles formes de servitude et suicide », dans C. Dejours, Observations cliniques en psychopathologie du travail, Paris, Presses Universitaires de France, p. 131-162.

- Gaulejac, Vincent (de) (2011). Travail, les raisons de la colère, Paris, Le Seuil, collection Economie humaine, 336 p.

- Hegel, GeorgWilhelm Friedrich (1999). Phénoménologie de l’esprit, Vol. I, trad. Jean Hyppolite, Paris, Aubier, 360 p.

- Hirigoyen, Marie-France (1998). Le harcèlement moral. La violence perverse au quotidien, Paris, Editions La Découverte & Syros, 212 p.

- Karasek, Robert (1979). « Job demands, job decision latitude, and mental strain : implications for job redesign », Administrative Science Quarterly, n°24, p. 285-308

- Karasek, Robert; Theorell, Töres (1990). Healthy work, stress, productivity, and the reconstruction of working life, New York, Basic Books, 384 p.

- Kojève, Alexandre (1990). Introduction à la lecture de Hegel, Paris, Gallimard, collection Tel, n° 45, 602 p.

- Lazarus, Richard S.; Folkman Suzan (1984). Stress, Appraisal, and Coping, New York, Springer Publishing Company, 456 p.

- Lyon, Brenda L. (2012). « Stress, Coping, and Health – A Conceptual Overview », dans V. Hill Rice, Handbook of Stress, Coping and Health – Implications for Nursing Research, Theory and Practice, 2nd éd., Chapter 1, New York, Sage Publications Inc, p. 2-20

- Mouchot, Claude (1990). « Décision et sciences sociales », dans A.C. Martinet (coordonné par), Epistémologies et Sciences de Gestion, Paris, Economica, collection Gestion, p. 31-79

- Nasse, Philippe; Légeron, Patrick (2008). Rapport sur la détermination, la mesure et le suivi des risques psychosociaux au travail, remis à Monsieur Xavier Bertrand, Ministère du Travail, des Relations Sociales et de la Solidarité, 12 mars 2008, http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapportspublics/084000156/0000.pdf, [Consulté le 2/8/2013]

- Pesqueux, Yvon (2007). Gouvernance et privatisation, Paris, Presses Universitaires de France, collection La politique éclatée, 264 p.

- Sahler, Benjamin; en collaboration Berthet, Michel; Douillet, Philippe; Mary-Cheray, Isabelle (2007). Prévenir le stress et les risques psychosociaux au travail, Lyon, Editions du réseau ANACT, 274 p.

- Selye, Hans (1975). Le stress de la vie – Le problème de l’adaptation, trad. Pauline Verdun, nouvelle édition, Paris, Gallimard, collection Les essais, 436 p.

- Siegrist, Johannes (1996). « Adverse health effects of high-effort/low-reward conditions », Journal of Occupational Health Psychology, vol. 1, n° 1, p. 27-41

- Siegrist, Johannes; Starke, Dagmar; Chandola, Tarani; Godin, Isabelle; Marmot, Michaël; Niedhammer, Isabelle; Peter, Richard (2004). « The measurement of effortreward imbalance at work : European comparisons », Social Science and Medicine, vol. 58, n°8, p. 1483-1499

- Tirmarche, Olivier (2010). Au-delà de la souffrance au travail - Clés pour un autre management, Paris, Odile Jacob, 288 p.

Parties annexes

Biographical note

François De March has a PhD in management science, two post-graduate diplomas, one in economics and one in literature. He is a member of the Interdisciplinary Research Unit in Action Sciences at the Conservatoire National des Arts et Métiers (LIRSA-CNAM, EA 46-03). He also teaches economics and management in an two-year course (classe préparatoire) preparing for one of the elite schools for future teachers (ENS de Cachan). He has written several articles on Bataille, Hannah Arendt, Marx and management and is about to publish a book (publisher: L’Harmattan, collection “Perspectives organisationnelles”) on Georges Bataille and the management.

Parties annexes

Nota biográfica

François De March es Doctor en Ciencias de Gestión, titulado de Posgrado en Ciencias Económicas y en Letras (Filología Francesa). Interviene en el seno del Laboratorio Interdisciplinar de Investigación en ciencias de la Acción en el Conservatoire National des Arts et Métiers, Paris (LIRSA-CNAM, EA 46-03). Ejerce como Profesor Titular de Ciencias Económicas y de Gestión en las “Classes Preparatoires” de la Escuela Normal Superior (ENS) de Cachan. Es autor de varios artículos sobre Georges Bataille, Hannah Arendt, Karl Marx y la teoría administrativa, y también de un libro de próxima publicación en la editorial L’Harmattan, Paris, colección “Perspectivas organizacionales” sobre Georges Bataille y la gestión.

Liste des tableaux

Tableau 1

Les principaux modèles d’évaluation du stress

Tableau 2

L’analyse des RPS par les ergonomes et psychologues du travail d’orientation psychanalytique ou non

Tableau 3

Les principales « causes » des RPS selon les rapports officiels en France

Tableau 4

Propositions des rapports officiels pour remédier aux RPS

TABLEAU 5

La gestion « humaine » des possibles et les deux impossibles (bataillien et gestionnaire)