Résumés

Résumé

En 2001, Cay Dollerup et Silvana Orel-Kos de l’Université de Tampere signaient un article établissant l’importance de la coimpression dans le secteur de la littérature jeunesse. À partir d’un corpus de titres édités en France, Christian Robin (2006) suggérait plus récemment que la coédition serait devenue la norme dans le domaine du livre pratique. Mais qu’en est-il en dehors du livre illustré ? À quel point la coédition internationale se généralise-t-elle ? Quelles formes peut-elle prendre ? Que signale son essor pour les traducteurs et les éditeurs, et que laisse-t-il présager ? Enfin, en quoi cette pratique vient-elle modifier nos façons d’étudier la traduction ? Cet article tente d’apporter quelques éléments de réponse à ces questions. Prenant pour cadre d’études la pratique de quelques éditeurs et traducteurs du Québec, il vise à montrer que la coédition ne concerne plus uniquement les livres illustrés ni les « petits » marchés et les « petites » langues, mais se généralise au contraire à tous les secteurs, même aux plus littéraires, et aux langues internationales, prenant de multiples formes. Il interroge dans un second temps les implications théoriques et pratiques de ce constat.

Mots-Clés/Keywords:

- coédition,

- coproduction,

- traduction,

- Québec,

- mondialisation

Abstract

In 2001, Cay Dollerup and Silvana Orel-Kos from Tampere University revealed how co-printing was a common practice in the translation of children’s books. More recently, based on his analysis of a corpus of how-to titles published in France, Christian Robin (2006) suggested that, in this particular sector, co-publishing had become the norm. But what about the other sectors of the industry? How widespread is international co-publishing really? What forms can it take? What are the consequences of such international partnerships for publishers, translators, and for those who study their practices: translation scholars? This essay proposes some tentative answers to these questions. Drawing on the practice of several Québec publishers and translators, this discussion aims to highlight how co-publishing is no longer exclusive to minor languages or illustrated books, but rather has tended to spread to other sectors of the industry, including the most “literary” ones, as well as to international languages. It explores finally the theoretical and practical implications of this fact.

Corps de l’article

La coédition – littéralement l’action d’« éditer ensemble » – n’est pas une pratique nouvelle. Depuis les débuts de l’imprimerie, les éditeurs-libraires ont vu dans cette stratégie une façon d’amortir leurs coûts de production (Schuwer 1991 : 37). Si la coédition existe depuis longtemps, la coédition internationale aurait vu le jour dans les années 1950-1960, à la faveur de changements technologiques (l’utilisation de films facilitant le transfert du matériel d’impression d’un pays à l’autre), politiques (affaiblissement des mesures protectionnistes) et économiques (internationalisation puis concentration du monde de l’édition) (Fouché et al. 2002 : 558). À la fois reflet et véhicule de l’intensification des échanges internationaux de livres, la coédition apparaît aujourd’hui comme une pratique courante, et même bien souvent nécessaire, à tout le moins dans le domaine du livre illustré. Ainsi, dans un article intitulé « Co-prints and Translation » (2001), Cay Dollerup et Silvana Orel-Kos de l’université de Tampere rappelaient qu’en Scandinavie par exemple, la coimpression internationale (une forme de coédition parmi d’autres)[2] était fréquente dans le secteur de la littérature jeunesse. Plus récemment, à partir d’un corpus de textes édités en France, Christian Robin (2006) soulignait que dans le secteur du livre pratique, la coédition serait devenue la norme. Mais qu’en est-il en dehors du livre illustré ? À quel point la coédition internationale se généralise-t-elle ? Quelles formes peut-elle prendre ? Que signale son essor pour les traducteurs et les éditeurs ? Enfin, en quoi vient-elle modifier nos façons d’étudier la traduction et la circulation internationale des biens culturels ? Cet article tente d’apporter quelques éléments de réponse à ces questions Il relance ainsi la réflexion amorcée dans « Co-prints and Translation » et cherche à en élargir la portée, en ne prenant pour ancrage ni la Finlande (un « petit » pays où l’on parle de « petites » langues) ni la France (une puissance économique où l’on parle une seule langue internationale), mais la pratique de quelques éditeurs et traducteurs du Québec, une province francophone d’un pays officiellement bilingue sur le continent américain.

1. La méthode, le contexte d’étude

Les données présentées dans cet article découlent d’un terrain de trois ans (2004-2007) conduit auprès de plusieurs maisons d’édition montréalaises. Ce travail consistait à étudier le processus d’édition de traductions littéraires, depuis les négociations relatives à l’acquisition des droits jusqu’à la mise en marché de la traduction[3]. Le terrain comprenait également un séjour d’étude à la Foire du livre de Francfort, effectué en octobre 2006. À cette occasion, j’ai réalisé des entretiens avec les personnes organisant la présence « québécoise » à Francfort – les représentants de Québec Édition et de l’AELC ainsi que les employés de la Foire avec lesquels ces représentants négocient leurs emplacements – et accompagné quelques éditeurs québécois au gré de leurs rendez-vous.

Cet article-ci fait intervenir trois maisons – Boréal, Les Éditions de l’Homme et Fides[4] – qui ont été choisies pour des raisons précises. Tout d’abord, ces éditeurs sont établis depuis longtemps (du moins en regard de l’histoire de l’édition au Québec). Fides a été fondée en 1937, les Éditions de l’Homme en 1958 et Boréal en 1963. Il s’agit donc de maisons solides, qui ont fait leurs preuves et qui sont aujourd’hui bien implantées sur leur marché. Ces trois éditeurs ont un rythme de production assez comparable, d’une moyenne de cent titres par an (un peu moins pour Fides et Boréal, un peu plus pour les Éditions de l’Homme), mais des créneaux différents. Le Boréal est reconnu avant tout comme un éditeur littéraire, spécialisé dans l’édition d’essais et de fiction. Les Éditions de l’Homme sont plutôt tournées vers l’édition générale (livres pratiques, bien-être, beaux livres et ouvrages de sciences humaines). Spécialisée à l’origine dans le domaine religieux, Fides a développé une orientation très généraliste. Son catalogue, aujourd’hui de loin le plus diversifié, comprend des titres recoupant les secteurs de force des deux autres éditeurs. Ensemble, ces trois maisons couvrent donc un éventail éditorial assez vaste.

Au-delà de leur politique éditoriale, ces maisons se distinguent sur le plan de leur structure. La marque Fides appartient au groupe du même nom qui gère également les Presses de l’Université de Montréal. En 2003, son directeur général, Antoine Del Busso, a décidé de mettre fin à ses activités de distribution et de les faire sous-traiter par Socadis. Boréal est une maison indépendante, membre de l’Alliance des éditeurs indépendants. Son directeur actuel, Pascal Assathiany, est également à la tête de Dimedia, une entreprise de distribution qui, au-delà du Boréal, assure la distribution et la diffusion, sur le territoire québécois, d’autres éditeurs québécois et de plusieurs maisons françaises dont Le Seuil. Les Éditions de l’Homme font partie de Sogides, premier groupe d’édition, de distribution et de diffusion au Québec, dirigé par Pierre Lespérance, fils d’Edgar Lespérance, cofondateur de la maison. En 2005, Sogides a été racheté par Quebecor, multinationale qui détient les principales imprimeries, chaînes télévisées, chaînes de librairies et médias imprimés québécois. S’ils sont tous les trois à la tête d’entreprises québécoises et canadiennes, admissibles aux programmes d’aide à l’édition et à la traduction de ce pays, Antoine Del Busso, Pascal Assathiany et Pierre Lespérance occupent donc néanmoins aujourd’hui des places bien différentes dans l’ensemble des réseaux qui sous-tendent la production et la circulation de livres sur leur territoire et au-delà.

Le texte comporte trois études de cas dont chacune se rapporte à un aspect distinct du processus d’édition de traductions, vu sous l’angle d’une des trois maisons. On se penchera tout d’abord sur le travail de traduction et de révision au Boréal (section deux), avant de s’intéresser à celui de prospection de titres étrangers par les Éditions de l’Homme (section trois). Enfin, avec Fides (section quatre), on accèdera au palier intermédiaire, d’ordre contractuel : l’achat/la cession de droits. Chaque histoire vise à mettre au jour une idée précise. Ceci dit, mises en relation les unes avec les autres, ces trois études de cas débouchent sur une réflexion plus générale sur les liens entre coédition et traduction (section cinq). Il s’agira entre autres de montrer que la coédition internationale ne concerne plus uniquement le livre illustré, mais s’applique de plus en plus à l’édition littéraire. On s’interrogera alors sur les motivations et implications de cette « nouvelle » forme de collaboration éditoriale ainsi que sur les raisons pour lesquelles elle demeure largement ignorée, voire exclue, des analyses et définitions courantes de la coédition, y compris les plus récentes et touffues (Schuwer 1991 ; Fouché et al. 2002 ; Legendre 2007). Enfin, effectuant un retour sur le Québec, on se demandera à quel point, et sous quelles formes, la coédition peut véritablement constituer, dans ce contexte, une solution d’avenir.

2. Une séance de révision

Traducteur 1 – Mais il y a pas vraiment de mid-atlantic. Personne au Québe… Ça n’existe pas au Québec.

Directeur littéraire – Personne ne vit sur la dorsale.

Traducteur 2 – Finalement on traduit pour l’Islande. Ou les Açores.

DL – Ou le Groenland.

T2 – Oui mais on peut pas dire au Québec « va te faire foutre » dans ce contexte-là.

DL – Ça peut marcher.

T1 et T2 – Ça dépend avec qui.

T1 – Voilà.

DL – Bon.

Cette conversation entre une équipe de deux traducteurs et un directeur littéraire a eu lieu dans les locaux des Éditions du Boréal. La traduction dont il est question est celle d’un roman anglo-canadien paru six mois plus tôt[5]. Dans les semaines suivant le lancement de ce titre à Toronto, le directeur général du Boréal avait réussi à en acquérir les droits de traduction en français, mais pour l’Amérique du Nord seulement, et négocié la possibilité d’obtenir automatiquement les droits mondiaux pour le français si, un an après la signature, aucun éditeur français ne s’était manifesté. La transaction s’était faite entre le Boréal et l’agent de l’auteur et n’impliquait alors aucun autre partenaire. En fait, selon Pascal Assathiany, s’il avait fallu qu’un éditeur français fasse une offre au même moment que lui, il n’aurait sans doute pas pu réaliser cette traduction. Peut-être… Toujours est-il que le Boréal avait la possibilité d’exporter cette traduction dans le reste de la francophonie un an après la signature. Cet éditeur avait plus exactement le droit de rejoindre quelques millions de lecteurs. En pratique, compte tenu de la faible notoriété de sa marque à l’étranger, il pouvait espérer en rejoindre tout au plus une centaine (sans doute même beaucoup moins). Aussi, pour offrir à cette traduction le meilleur rayonnement possible, son éditeur avait intérêt à trouver un partenaire français ou, dans ses termes, un « coéditeur » qui accepterait de la reprendre pour la diffuser sous sa marque. Pascal Assathiany résume la situation ainsi :

C’est très lourd, très coûteux et pas rentable d’avoir une infrastructure de diffusion pour la littérature à l’étranger parce que ça passe par des tas de réseaux de communication et de journalistes, et que si tu n’es pas là en contact avec les forces marchandes que sont les libraires, les journalistes, dans les salons du livre, ça donne rien. Comme à ma connaissance il n’y a pas un éditeur québécois qui a les moyens d’avoir ces infrastructures, c’est pas faute de mieux, mais on préfère, souvent, rechercher un partenaire qui va prendre le relais pour le marché français.

Les traducteurs savaient que leur donneur d’ouvrage ferait ce calcul et tenterait sa chance : « Ils [les éditeurs québécois] recherchent toujours un coéditeur », me dirent-ils, comme si tout cela relevait de l’évidence. De fait, quelques mois plus tard, à la Foire de Francfort, Pascal Assathiany ne manqua de parler avec enthousiasme de ce roman à ses homologues français et c’est peut-être (en partie) par ce biais que l’un d’entre eux finit par en acheter les droits de traduction pour l’Europe francophone, quelques semaines avant le lancement de la traduction au Québec.

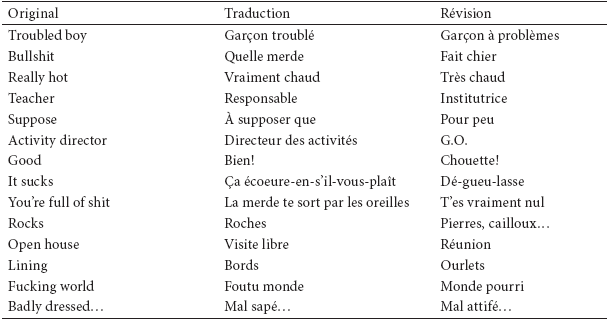

Ce qui est intéressant, dans cette histoire, c’est que les personnes ayant travaillé sur le texte, les traducteurs de même que le directeur littéraire, ont fait d’emblée comme s’il était coédité avec un partenaire français, comme si la coédition était un fait acquis, à tout le moins une perspective fortement intériorisée imposant ses propres normes d’écriture. Selon ces traducteurs : « La coédition est une difficulté supplémentaire. On est dans un équilibre précaire ; on est obligé de se censurer, on manque parfois de naturel. Il m’arrive souvent d’aller sur google.fr pour vérifier si une expression est connue ou non. » Malgré tout, la quête du mid-atlantic French se poursuivit, de façon plus évidente encore, à l’étape de la révision. Selon le directeur littéraire qui effectua cette révision : « Les lecteurs français sont très chatouilleux lorsqu’ils pensent trouver un québécisme. » Le problème n’est pas le québécisme en soi, mais le québécisme en traduction, « car dans une traduction, ajouta-t-il, il faut être beaucoup plus prudent, et plus conservateur, surtout quand on sait que ça circulera en France. » Ce qui chicote les lecteurs québécois, en revanche, toujours selon ce directeur littéraire, ce sont les anglicismes. Ayant cette double norme à l’esprit, il lut donc la traduction qui lui avait été soumise en traquant tant les expressions susceptibles d’être perçues comme trop québécoises (par les Français) que celles qui pourraient passer pour des anglicismes (auprès des Québécois) et rayant, en priorité, celles qui auraient le malheur d’allier ces deux caractéristiques[6]. Loin de se résumer à une simple chasse aux anglicismes/québécismes, ses interventions sur le manuscrit révélaient aussi une lecture serrée, un souci de précision sémantique et une recherche esthétique. Ceci dit, les modifications proposées semblaient relever, en priorité, d’une forme de polissage guidée par le souci de ne heurter personne, et c’est autour du mid-atlantic French que tournèrent nombre des échanges lorsque les traducteurs rencontrèrent ce directeur, après avoir reçu leur manuscrit annoté par ce dernier. Durant cette séance de travail, la dynamique était souvent la même : les traducteurs défendant leurs choix initiaux, le directeur argumentant généralement en faveur d’un « équivalent » plus neutre ou plus européen. Les passages qui posèrent le plus de problèmes étaient ceux pour lesquels l’adoption d’une norme internationale était difficile : la traduction des jurons ou celle des référents culturels anglo-canadiens ou nord-américains, des plus légers (comme les marques de friandises) aux plus sensibles (comme la dénomination des peuples fondateurs)[7].

Ainsi, ces traducteurs et le directeur littéraire commentaient-ils, avec ironie, leur effort à traduire « pour le Groenland, en mid-atlantic French », dans une langue que personne ne parle, un français « neutre » et « universel », sachant bien que de telles expressions sont problématiques et que cette stratégie ne satisferait jamais tout à fait les lecteurs locaux et le coéditeur français. De fait, tandis qu’un critique montréalais jugea leur traduction un peu trop hexagonale, le coéditeur proposa une quarantaine de modifications d’ordre lexical (pour sa propre édition). On demanda à remplacer soccer par football, boisé par bois, causer par discuter, voiturette (jugé « obsolète ») par chariot, etc. Les traducteurs acceptèrent toutes les modifications suggérées à une exception près : la substitution de deux sous par deux centimes dans la traduction de two pennies, refus d’autant symbolique qu’il porte sur une expression renvoyant à un élément socio-économique par excellence, soit la monnaie. Le souhait ne fut qu’à moitié exaucé. Le coéditeur abandonna l’idée des centimes, sans adopter les sous pour autant. Dans une sorte de « libre emprunt », il choisit de remplacer les two pennies de l’original par deuxcents, sans italique. Bref, quelle que soit les efforts d’adaptation fournis, la réception reste bien imprévisible et le mid-atlantic French, un « idéal » ; soit une norme impossible à atteindre.

Les professionnels rencontrés dans le cadre de cette recherche n’en étaient pas à leur premier contrat. Ces dix dernières années, ils ont traduit plus de vingt-cinq essais et romans pour divers éditeurs québécois ou filiales québécoises d’éditeurs français et, plus souvent qu’autrement, dans des projets de coédition avec la France. Si, dans ce cas précis, la collaboration avec la maison d’édition semblait plutôt harmonieuse, ces traducteurs mentionnèrent qu’avec d’autres éditeurs, les négociations étaient parfois plus pénibles, les positions rigides et les batailles rarement gagnées. Au fil des ans, ces traducteurs apprirent donc à « choisir ces batailles », en distinguant les différences d’ordre linguistique (ex. : le choix entre parking ou stationnement) où ils acceptent un terme plus européen, de celles qui relèvent de la culture. Pour les mots désignant les références communes aux Canadiens (ou Nord-Américains) – les lexiques renvoyant au système scolaire, au hockey ou au base-ball, aux institutions politiques, à la toponymie etc. –, ils essayent de faire valoir leur point de vue, de proposer un « équivalent français » plus nord-américain, autrement dit québécois. Conscients qu’il est parfois impossible de trouver un juste milieu, ces traducteurs considéraient que l’idéal était de diffuser des versions légèrement différentes sur les deux territoires, bref d’éviter la coimpression[8].

Cette nécessité de traduire à la fois pour le Québec et la France n’est pas tout à fait nouvelle. Elle ressort souvent du discours des traducteurs littéraires francophones du Canada ayant eu la possibilité de commenter leur travail, depuis l’équipe du GRETI qui entreprit une retraduction du Hamlet de Faulkner fondée sur l’utilisation du vernaculaire rural québécois (voir Chapdelaine et Lane-Mercier 2001), aux exégètes et auteurs ayant participé à la retraduction de la Bible (2001) commanditée par Bayard (France) et Médiaspaul (Québec). Elle n’est pas exclusive aux traducteurs littéraires non plus. Le commentaire suivant venant de Pierre Bourdon, vice-président des Éditions de l’Homme, fait écho à celui du directeur littéraire du Boréal et relance les deux mêmes idées : on essaie de rejoindre les deux marchés et ce principe s’applique en premier lieu aux titres publiés en traduction.

Il est plus difficile de demander à des auteurs québécois d’écrire pour le public français sans trop s’éloigner du lectorat québécois. Mais dans les traductions, on fait toujours attention que ce soit le plus possible utilisable en France. C’est une règle. Dans un livre de cuisine, on a les doubles mesures impériale et métrique. Donc ça, c’est vraiment fait. De le faire en collaboration avec des Français, c’est ce qu’on développe. Ce n’est pas encore la norme, mais on pense que ça va le devenir.

Si l’objectif est le même – « faire que la traduction soit le plus possible utilisable en France » –, il n’aboutit pas pour autant à l’établissement d’une norme uniforme. Adopter le « français international » comme idéal est peut-être envisageable (quoique toujours difficile) lorsqu’on traduit un essai de John Saul ou un livre de yoga, mais ça l’est beaucoup moins lorsqu’il s’agit d’un roman policier ou d’un guide de la rénovation. Lorsque le vocabulaire devient le moindrement spécialisé (technique ou vernaculaire), il faut trancher et, à cet égard, la norme adoptée par Les Éditions de l’Homme est celle de l’Office québécois de la langue française. Dans un livre sur le golf, on parlera de bâton, d’élan et de carte de pointage plutôt que de club, de swing ou de carte de score. Questions de compréhension, de sensibilité, et de responsabilité sociale. Si besoin, un adaptateur se chargera par la suite de modifier le lexique pour l’édition française, en activant les fonctions « chercher » et « remplacer » de Word. Mais pas toujours… Le golf et la vie de Jack Nicklaus (traduit et publié par les Éditions de l’Homme) a été diffusé tel quel en France jusqu’à ce que l’éditeur décide d’insérer un « petit lexique du golf » Québec/Europe en réponse aux lettres de plaintes de lecteurs européens.

Ainsi, vues du Québec, les affres de la traduction, à tout le moins celle des titres ayant un potentiel international, relèvent moins d’une tension entre le respect de l’original et l’adaptation au lecteur (faire venir le texte au lecteur, ou le lecteur au texte), que de la tension entre deux donneurs d’ouvrage. Autrement dit, les deux maîtres que doivent servir les traducteurs ne sont ni l’auteur ni le lecteur, mais deux éditeurs de même langue qu’un océan sépare et, autre fait intéressant, les choix posés par les traducteurs et leurs réviseurs s’effectuent sur la base d’anticipations. La traduction à l’étude a été réalisée en partie pour le marché français bien avant que son éditeur n’ait le droit de la diffuser sur le territoire français, et même bien avant qu’il ne commence à perdre patience (ou confiance) et décide de vanter ce titre lui-même auprès de ses confrères d’outremer, prêtant ainsi main-forte à la personne qui avait le plus à gagner d’une entente de coédition : l’agent de l’auteur. De même, les traducteurs des Éditions de l’Homme « font attention à ce que [leurs textes] soient le plus possible utilisables en France » ; il s’agit même « d’une règle ». Ceci dit, tant dans l’édition littéraire que générale, cette démarche ne garantit pas pour autant que les traductions seront bien reçues[9]. La norme linguistique suivie est donc, en quelque sorte, imposée par l’éditeur, en fonction du potentiel international du titre dont il a acquis les droits. Deux variables déterminent ce potentiel international : les caractéristiques intrinsèques à ce titre (le sujet, le genre…) ainsi que la position de l’éditeur-traducteur sur la scène mondiale[10]. Ces deux aspects ne se jouent pas dans les locaux des maisons d’édition, mais dans les foires internationales.

3. Rendez-vous dans le hall 8 de la Foire de Francfort

La foire du livre de Francfort est le premier rendez-vous annuel des professionnels de l’édition, en concurrence aujourd’hui avec celle de Londres. Chaque année, elle accueille environ 7000 exposants de tous les pays répartis dans huit halls. Les éditeurs québécois qui s’y rendent ont généralement deux options. Ils peuvent exposer dans le stand de Québec Édition (80 m2), géré par l’Association nationale des éditeurs de livres [ANEL], situé dans le hall 6 qui accueille la plupart des éditeurs francophones ; ou bien ils peuvent se rallier à celui du Canada (260 m2), géré par l’Association pour l’exportation du livre canadien [AELC], situé dans le hall 8 qui rassemble les éditeurs de langue anglaise. « Historiquement, il s’agissait d’un choix politique entre souverainistes et fédéralistes, m’explique l’un de ces exposants. Mais aujourd’hui, tout ceci n’a plus beaucoup de sens. Le but, c’est quand même de rencontrer les gens avec lesquels on fait affaire [ou pourrait faire affaire]. Donc, on va au plus pratique. » Or, quinze minutes de marche séparent ces deux halls. Le choix étant parfois déchirant (la distance importante, et le temps précieux à la Foire de Francfort), Québec Édition a pendant quelques années (2002-2004) décidé de se scinder en deux, en louant un emplacement dans le hall 6 et un autre dans le hall 8, afin de satisfaire tout le monde. L’opération avait été officiellement présentée comme un succès. De l’avis plus informel de certains, elle aurait été un fiasco tant financier que logistique. Elle a été abandonnée en 2005, puis en 2006. L’ANEL envisagerait toutefois de la reconduire en 2007, pour une raison simple : ses membres sont de plus en plus nombreux à vouloir migrer vers le hall « anglophone », et ils ne sont pas les seuls…

Situé à l’extrême opposé de l’entrée principale et à distance de tous les autres halls, le hall 8 est de loin le plus grand, le plus achalandé et le plus convoité de la foire. N’y expose pas qui veut. La demande excède l’offre de stands et, si l’on en croit les autorités de la foire, la liste d’attente pour y louer un espace serait de plus en plus longue. Contrairement à celui de tous les autres halls, l’accès y est sécurisé[11]. Les visiteurs font l’objet d’une fouille systématique. Google occupe le premier stand devant l’entrée principale. La compagnie y vend un programme de promotion en ligne pour les éditeurs. Le stand du Canada, plutôt bien placé, se déploie en longueur de part et d’autre d’une allée centrale. De la buvette, on peut lire son slogan : « Canada is cool, literally » et distinguer le premier exposant canadien dont la surface semble un peu plus grande que celle des autres : les Éditions de l’Homme. En 2006, quatre membres de la maison d’édition étaient présents : Pierre Lespérance (président), Chantal Galtier (agente de droit) qui travaillait au stand du BIEF situé dans le hall 6[12], ainsi que Pierre Bourdon (vice-président) et Erwan Leseul (éditeur) qui faisaient équipe pour prospecter des titres étrangers dans le hall 8. Je me suis jointe à eux, l’espace de quelques rendez-vous.

Mercredi 15 h 30 : Octopus – stand G973

Octopus Publishing Group est un packageur[13] britannique basé dans les Docklands, à Londres. « Les packageurs, m’explique Pierre Bourdon, publient douze livres dans l’année, là où moi j’en fais 150. Par contre, eux vont les vendre dans 25 pays. Ils vont tout ramasser. Ce sont des spécialistes de la distribution. Ils ont des ententes avec les transporteurs internationaux, avec des imprimeurs en Chine, en Thaïlande, n’importe où. » L’entreprise est l’un des leaders de l’édition de livres illustrés de tous genres (cuisine, jardinage, sport, design, etc.). Elle fait partie du groupe Pearson qui appartient au groupe Hachette dont les stands se situent quelques mètres plus loin. Elle compte plus de deux cents employés et représente neuf marques, dont Hamlyn. Hamlyn est spécialisé dans le « mind ». Le Groupe Homme est en train de relancer la marque Le Jour éditeur, qui faisait dans la spiritualité, et c’est en partie dans cette optique qu’on les rencontre aujourd’hui. En comparaison des stands de Québec Édition ou de l’AELC qui sont plutôt modestes et ouverts sur les aires de passage, celui d’Octopus frappe par son opulence et ses airs de forteresse : un bloc carré délimité par quatre cloisons. On se bouscule à l’entrée. À l’intérieur, des étagères sur lesquelles sont posées des maquettes de livres. Le stand est divisé en plusieurs îlots (une vingtaine peut-être) où se tiennent autant de rendez-vous. Le PDG d’Hamlyn, David Inman, vient nous saluer et Nicole Stephens, son assistante, nous invite à prendre place à sa table. Le rendez-vous se déroule en français, l’ambiance est détendue et informelle. On nous présente trois catalogues de nouveautés. Chacun comporte environ une cinquantaine de titres. Les pages tournent rapidement. Certains titres font sourire, d’autres ennuient, d’autres suscitent l’admiration. J’en note trois, qui ont retenu notre attention :

La nouvelle édition du « Top Ten », The Book of Lists. « Pour le Canada, il faudrait adapter environ 20 % du texte », précise Nicole. « La version américaine est publiée par Sterling. C’est eux qui peuvent vendre les droits pour le Canada. » Pierre estime que le projet pourrait marcher à condition de trouver un partenaire français, Solar par exemple, ou canadien-anglais.

Un titre de cuisine thaï, pour alimenter la collection « Tout un plat ! ».

Amazing Babies, un magnifique livre de photos, suscite l’admiration de tous. La sortie est prévue pour 2008. On demande à recevoir la maquette.

Plus tard, Pierre m’expliquera plus en détail les enjeux de ce premier rendez-vous :

Avec Octopus, on n’a pas vraiment d’attentes pour l’instant. On travaille sur le long terme, on essaie de tisser des liens amicaux. On invite Nicole à la soirée [dernière soirée (rituelle) à la taverne] depuis quelques années. Cette année, son patron sera là aussi. Eux, ils ont beaucoup de clients, donc le fait qu’ils viennent avec nous [à la taverne] c’est déjà pas mal ; c’est bon signe.

Jeudi 9 h : Quarto – stand F973

Quarto est également un packageur britannique dont le siège social se situe à Brighton. Cette entreprise fait partie de Global Book Publishing. Le site Web annonce que « Global Book Publishing specializes in producing large, high quality reference books for markets around the world », il donne les coordonnées précises des nombreux partenaires de ce groupe dans le monde entier, mais ne présente aucun titre. On a rendez-vous avec Nicole Kemble. Les échanges se font en français. Là encore, les pages des catalogues défilent. Je griffonne quelques notes :

Home Accents/Pattern Free – prévu pour avril 2007.

The Wild Butcher from Field to Table.

Natural Stain Removal Secrets : un sujet qui marche très très fort en Grande-Bretagne en ce moment, nous explique Nicole.

The 150 Healthiest Foods on Earth. Le livre est fini. OK, si Solar embarque.

Quelques titres sur les animaux. Pierre m’explique que 80 % de ses livres sur les animaux se vendent dans les animaleries. Mais au Québec, il n’y a qu’une seule chaîne.

Landscaping and Lawning : prévu pour mai 2007. Pierre est intéressé : « Les Québécois sont obsédés par leur pelouse », lance-t-il en blague.

Build your own Closet : un hobby très très à la mode en ce moment, selon Nicole.

The Complete Photo Guide to Window Treatments : « On en cherche un depuis longtemps. C’est toujours à la mode. Est-ce qu’on peut enlever des pages ? »

Un livre de Singer. « C’est un peu vieilli, mais on sent qu’ils cherchent un nouveau design », explique Nicole. « Si la version anglaise n’est pas vendue, c’est pas bon. »

… « Ça, je ne vous le propose pas, c’est vraiment moche. »

-

The Spaghetti Sauce Gourmet : un petit livre avec une couverture rouge en plastique mou représentant en relief un bocal de sauce à spaghetti.

C’est affreux, pas possible !

Mais c’est gadget, ça va marcher, dans les supermarchés.

C’est vraiment bas de gamme.

C’est pour l’automne 2007.

Jeudi 14 h : Eddison and Sadd – stand E928

Le stand est moins grand que les autres, mais tout aussi animé. Le rendez-vous est plus court. Nous rencontrons la responsable des droits qui nous présente le best-seller de la boîte : Titania’s Numbers, une collection ludique de petits livres de numérologie en forme de cubes ornés de paillettes. Nous testons le produit. La première et principale question d’Erwan portera sur le nombre de mots : 250 000 environ. Ce sont des petites capsules. Le genre de texte qui pourrait être traduit avec l’aide d’une mémoire de traduction, remarque-t-il (ou moi peut-être). Erwan se dit intéressé, mais compte tenu du nombre de mots, le projet n’est faisable que si France Loisirs ou Solar s’y associent.

Samedi 17 h au stand des Éditions de l’Homme : Pierre Bourdon fait le bilan de la foire

Je pense qu’il [mon patron] est content parce qu’on a réglé des problèmes corporatifs. Une foire comme ici, c’est une occasion de se rencontrer, pas seulement d’acheter des droits. Donc avec le nouveau partenariat entre Éditis et Quebecor… Ce n’est pas un lien corporatiste, ou financier, c’est tout simplement dire « on essaie de travailler ensemble en diversifiant les façons de travailler ». Auparavant, c’était pratiquement qu’une question de distribution : on les distribuait au Canada, ils nous distribuaient en France. Là, comme on est dans un groupe où il y a des imprimeries, on peut envisager d’imprimer des livres pour eux, ceci et cela ; et aussi on a une division de livres scolaires, le CEC. Donc là, il y a des accords de distribution pour le CEC qui sont en train de se formaliser. Deuxièmement, on a quatre groupes d’édition dans la boîte et il n’y avait pas vraiment de lien organique entre ces gens-là et surtout pas de liens de complicité entre les individus, parce qu’on était des concurrents, donc là, on collabore, on mange ensemble, et on ne s’arrache pas les yeux. Donc je pense que ça s’attendrit un peu. N’importe quel morceau de gibier qui marine finit par s’attendrir, c’est bien connu. Donc ce sont de bonnes raisons pour le patron d’être content. Troisièmement, il arrive ici, et nos éditeurs français n’ont pas trop de mauvaises nouvelles, alors là, en tant que distributeur, ce sont aussi de bonnes nouvelles. Je pense que c’est peut-être à ce niveau-là. Au niveau de l’édition, on n’a pas fait de grosses trouvailles, c’était même plutôt décevant dans l’ensemble, mais on a quand même trois ou quatre affaires pas mal, tu sais il suffit d’un bon titre… pour nous remonter le moral, alors là, on a deux ou trois affaires.

The Book of Lists. C’est une idée que j’ai depuis longtemps. Et l’autre, c’est un recueil de trois livres. On voulait un livre sur les herbes et épices, c’était une de nos priorités ici. La cuisine traditionnelle, les conserves, un big book. Alors là, on l’a notre big book. Ça c’est Kyle Cathie, une des deux-trois petites éditrices indépendantes qui a amené le livre de cuisine un peu plus loin, il y a une dizaine d’années, avec des Paul Gayler, qui est un des plus grands chefs au monde. C’est un packageur anglais. Elle n’aime pas nous vendre à nous, parce que nous on n’achète pas des produits finis, on ne veut pas aller imprimer en Chine. On est les seuls au Québec à agir comme ça. Alors celui-là, on le prend, et là, on a une saprée job à faire. Comment on peut prendre ça et amener ça sur une double page ? À mon avis, c’est impossible. Alors, ça veut dire que probablement on va devoir faire trois pages avec deux ; du coup, ce livre-là de 500 pages devient 600 pages. Alors, on va se dire peut-être qu’il y a trop de matériel, on va peut-être garder Herbs and Fruits ou Vegetables… on va peut-être décider d’enlever du matériel.

Cette excursion à la Foire de Francfort visait à mieux comprendre le travail de prospection de titres étrangers. Dans les trois rendez-vous décrits plus haut, les personnes parlaient en toute liberté, avec détachement et familiarité même. Tous les rendez-vous auxquels j’ai pu assister durant cette foire n’étaient pas aussi détendus. Les relations étaient parfois moins ouvertes, moins amicales et, à certaines occasions, les choses semblaient même jouées d’avance. L’interlocuteur (tantôt un éventuel coéditeur français, tantôt un agent de droits ou un éditeur anglo-canadien) n’ouvrait pas son catalogue, mais en sortait quelques titres seulement et en dictait les conditions de vente, sans montrer le moindre intérêt pour le catalogue de son homologue québécois. Pierre Bourdon et Erwan Leseul n’avaient pas à présenter leur catalogue. Le volet vente était pris en charge par une autre collègue. La plupart des grandes maisons d’édition se divisent ainsi les tâches. Mais, mis à part les filiales du groupe Quebecor, rares sont les éditeurs québécois qui peuvent envoyer quatre employés à Francfort. Ainsi, le travail des Éditions de l’Homme à Francfort n’est pas forcément représentatif de celui de tous les éditeurs logeant au stand de l’ALEC. De même (comme le suggère le bilan de Pierre Bourdon), ces trois rendez-vous n’illustrent qu’un aspect infime des activités de cet éditeur durant la foire et qu’une parcelle bien délimitée du hall 8, dont on peut cependant dégager, il me semble, quelques observations.

« Une foire, c’est une occasion de se rencontrer » résume Pierre Bourdon. « Quatre-vingt rendez-vous en quatre jours ! » se vanteront certains. Grisante et épuisante, elle est une performance par laquelle chacun apprécie l’étendue de son réseau social et tente de l’agrandir. Dans l’avion qui le conduisait à Francfort, Pierre Bourdon consulta à plusieurs reprises sa liste de rendez-vous. Il commençait aussi à dresser celle des confrères, comme David Inman, qu’il inviterait à la taverne. Mais revenons dans l’enceinte de la foire. Dans les rencontres susceptibles de déboucher sur des achats de droits à court terme, on a relevé deux types de titres : ceux qui répondent à un besoin précis (par exemple le big book sur les herbes de Kyle Cathie) et les coups de coeur (comme le Book of Lists). Pierre Bourdon a quitté la foire avec ces deux livres sous le bras. Ce sont ses priorités. Mais il aura aussi demandé à en recevoir une soixantaine d’autres par la poste. Tous ces livres seront soumis au comité de lecture et la décision finale dépendra de trois critères : la qualité de l’ouvrage (sa nouveauté par exemple), sa pertinence en regard du public cible (ici le Québec) et sa rentabilité qui sera soigneusement évaluée. Entre la prospection à Francfort et la décision finale, il faut ajouter un palier intermédiaire : le partenariat. « C’est intéressant, on peut le faire si X/Y embarquent aussi » est sans doute la réflexion qui revenait le plus souvent durant ces rendez-vous. En ce qu’il permet de réduire les coûts de production, et de dégager une meilleure marge de profit, le partenariat sera intéressant, et même bien souvent conditionnel à la réalisation du titre. En ce sens, il devient une variable importante du processus de sélection. Si les titres (illustrés) étrangers repérés par Pierre Bourdon et Erwan Leseul n’intéressent aucun autre partenaire (français ou anglo-canadien) et ne sont pas rentables (car ils nécessitent par exemple un travail d’adaptation trop lourd), ils ne seront sans doute pas produits. Dans le cas inverse, si d’autres partenaires s’associent au projet, nombre de décisions relatives à la fabrication du titre en question – des choix linguistiques à la ligne graphique en passant par les délais de production – devront souvent être prises de concert, à tout le moins répondre en partie aux attentes et besoins de chacun. À une autre échelle, de toutes les nouveautés qu’Octopus ou Quarto ont présentées à Francfort, seules celles qui auront séduit un nombre suffisant d’éditeurs et atteint le seuil minimum d’exemplaires requis pour que ce projet soit jugé rentable seront mises en production.

Les titres présentés aux Éditions de l’Homme, lors de ces trois rendez-vous, ont été conçus par des packageurs. En aval, auprès des lecteurs et des libraires, Octopus et Quarto sont des noms peu connus. En amont par contre, à Francfort, ces marques sont bien visibles et en position de force si l’on se fie à la taille de leurs stands et au nombre de visiteurs qui s’y croisent. Ces compagnies offrent généralement des projets « clé en main », assurent la prise en charge de la conception, de la composition, de la distribution et de l’impression. La seule responsabilité qui incombe à l’éditeur-acheteur est de commander X exemplaires et de fournir, dans les délais prescrits, une traduction qui respecte la composition graphique. Dans le cas du Québec, il est même possible que l’éditeur ne fasse pas la traduction lui-même, (mais reprenne celle qui aura été faite par un partenaire français, par exemple) et agisse donc comme simple diffuseur. « Des livres comme ça, on essaie de pas trop en faire », déclare Pierre Bourdon, ajoutant toutefois que, de ce point de vue, « les Éditions de l’Homme sont un peu une exception au Québec. » Tout comme le commentaire de Pascal Assathiany (qui estimait ne pouvoir faire monter les enchères face à un éditeur français), il s’agit d’une opinion, d’une remarque faite en passant et donc d’une hypothèse qui mériterait d’être vérifiée. En attendant, on peut espérer que ces affirmations ne soient pas tout à fait justes. Car si presque tous les ouvrages étrangers édités au Québec sont ou bien les titres dont les éditeurs français n’ont pas voulu, ou bien des « queues de tirage », c.-à-d. des fins de stocks de livres illustrés conçus et quasi intégralement manufacturés ailleurs, par des packageurs, on devrait peut-être s’inquiéter des fonctions économique, sociale et identitaire de la traduction au Québec.

Quelles ont été les retombées de la foire ? Un an plus tard, Pierre Bourdon m’apprend que TheBook of Lists ne sera pas mis en production « car il suscitait trop peu d’enthousiasme de la part des commerciaux ». Même issue pour le livre sur les épices, pour d’autres raisons toutefois : « La libération des droits était trop difficile, car ces deux livres existaient déjà en français. » Par contre, depuis la foire de Londres (en avril 2007), la maison a commencé à acheter des titres d’Octopus, non pas de la marque Hamlyn, mais de Carlton, par le biais de David Inman, ex-PDG d’Hamlyn, devenu International Rights Director pour Carlton. Cet épilogue illustre la thèse de Latour quant à l’impossibilité d’extraire le social de l’économique, l’affectif du rationnel ; impossibilité d’établir un schéma causal clair et de déterminer, en bref, laquelle des deux rencontres – la consultation du catalogue de Quarto au stand G973 ou la soirée « de débauche » à la taverne – a influencé l’autre et pesait le plus lourd. Les échanges sont entretenus par un calcul économique autant qu’un lien social. Lorsque l’un des deux fait défaut, leur existence devient compromise. La section suivante explore ce cas de figure : les limites de la coédition.

4. Questions de stratégie ou les limites de la coédition

Depuis une dizaine d’années, la part des titres traduits aux éditions Fides n’a cessé d’augmenter et le catalogue de se diversifier. La maison s’est lancée dans des projets originaux et parfois risqués. Les pages suivantes relatent l’histoire de deux d’entre eux : l’un qui a très bien marché, et l’autre moins. Afin de conclure sur une note positive, je commencerai par le second : la traduction en français de The Secret Mulroney Tapes du journaliste Peter C. Newman (Random House Canada, septembre 2005), un portrait décapant d’un ex-premier ministre canadien, brossé à partir d’une série d’entretiens enregistrés et confidentiels, du moins jusqu’à ce que le journaliste ne décide de les rendre publics sans en avertir le principal concerné. Voici l’histoire de la traduction française de ce titre, racontée par le directeur de Fides, Antoine Del Busso :

C’est un cas exceptionnel où l’éditeur original n’a pas travaillé dans les conditions normales dans lesquelles on travaille pour vendre des droits. Il a travaillé dans le secret et arrive à la dernière minute, une fois le livre imprimé. Ça veut dire qu’au mieux, la traduction sortira quelques mois après l’original, ce qui, dans ce cas-là, était un handicap commercial important. Le livre nous a été présenté à Francfort. Nous avons fait une offre avec l’intention de publier le plus vite possible. Notre défi, c’était d’arriver avec le décalage le moins long par rapport à l’édition de Toronto. Tant et si bien que nous avons fait appel à trois traducteurs simultanés. Notre objectif était de publier fin janvier. Ça faisait un décalage de trois mois, mais nous pensions que ça pouvait être encore intéressant.

Nos traducteurs ont travaillé d’arrache-pied et, au moment où ils nous ont donné le manuscrit, on a reçu un appel de Toronto : « Il y a un problème : Mulroney poursuit l’auteur, c’est devant les tribunaux. Nous nous sommes engagés à suspendre la traduction. » On nous a donc demandé de suspendre le projet puis, peu après, on nous a fait savoir qu’il fallait carrément renoncer. On nous a remboursé nos frais, y compris les coûts de traduction, et nous avons fermé le dossier.

Quelques mois plus tard, l’éditrice m’apprend que le litige est réglé et me propose de reprendre le projet. J’ai dit que j’allais y réfléchir, mais que les obstacles me paraissaient très sérieux : il s’était écoulé plusieurs mois, et nous estimions que tous ceux qui voulaient s’intéresser à cette histoire avaient pu y avoir accès en anglais. J’ai hésité longtemps, entre autres parce que mon équipe commerciale était plutôt contre. Si nous avons décidé de reprendre le projet, c’est en bonne partie parce que nous voulions travailler avec cette maison et que nous ne voulions pas leur dire : « Vous avez perdu vingt-cinq mille dollars, tant pis pour vous ! »

Les Enregistrement Secrets est paru en février 2007. Six mois plus tard, 2000 exemplaires environ ont été écoulés. Selon les estimations d’Antoine Del Busso, ces ventes sont sans doute plus de deux fois inférieures à celles qui auraient pu être réalisées si l’ouvrage avait été publié tel qu’il était prévu, en janvier 2006. Elles ne sont surtout en aucune mesure comparables à celles de l’original qui se comptent plutôt en plusieurs dizaines de milliers d’exemplaires. Je reviendrai plus tard sur cette question. Passons tout d’abord au second projet : Cavalia.

Cavalia est aujourd’hui un nom connu associé au spectacle équestre conçu par Normand Latourelle, cofondateur du Cirque du Soleil. Depuis sa première représentation à Shawinigan en août 2003, ce spectacle a fait le tour du Canada et des États-Unis, avant de se rendre en Europe. Quatre ans plus tard, grisé par le succès, son concepteur envisage de lancer une nouvelle édition : un Cavalia 2. Au printemps 2003, toutefois, le succès n’était pas acquis et la machine un peu moins rodée. Quelques semaines après la première, Manon Forget, éditrice chez Fides, a l’idée de produire un livre illustré sur ce spectacle. À cette époque, Normand Latourelle ne vend sous son chapiteau qu’un livre, un ouvrage sur les chevaux publié aux Éditions Belin. Mais l’idée d’en offrir un autre sur Cavalia est plus séduisante. Il cède donc à Fides le copyright ou le droit de devenir l’éditeur exclusif de l’album du spectacle. Les compétences, les coûts et les avantages sont partagés : d’un côté, Fides met son expertise éditoriale au profit du spectacle. De l’autre, le producteur de Cavalia assure la commercialisation du livre sous son chapiteau. Il était entendu, dès le début, que Fides produirait les deux éditions (anglaise et française) de ce titre, pour des raisons de temps, de coûts et de marché. Au moment où Fides obtient les droits, les représentations ont commencé ; il faut donc aller vite. Chercher un coéditeur, négocier une entente et travailler en partenariat prendrait trop de temps. De plus, produire les deux éditions permet de tripler le nombre d’exemplaires et de réduire les coûts d’impression. Enfin, travailler vers l’anglais n’est pas une pratique fréquente chez Fides, mais ce n’est pas une nouveauté non plus. Malgré tout, le défi est de taille, comme l’explique Marie-Andrée Lamontagne, responsable éditoriale du projet :

Il fallait arriver à tenir les délais vraiment serrés, à superviser, à coordonner la fabrication du texte [dans les deux langues]. Il fallait que quelqu’un rédige le texte, en l’occurrence il y avait deux auteurs. Au même moment, il fallait contrôler à la fois la formulation, mais aussi la façon de présenter les choses, les entrevues. Cavalia estimait avoir son mot à dire aussi dans l’image qui était donnée de la troupe. Dès qu’il y avait une modification dans la version française qui, par ailleurs, elle, se polissait, passait par des étapes d’approbation, y compris par les chevaux [rires]… Même les chevaux avaient leur mot à dire. Pour ma part, en tant qu’éditrice, je devais accepter, refuser, enfin trancher, car il fallait aussi que l’éditeur joue un rôle central, dans ce livre, comme dans tout autre ouvrage publié. Le traducteur, heureusement, était très coopératif.

En deux ans, ce livre s’est vendu à près de 13 000 exemplaires, ce qui, pour le Québec, fait office de best-seller. Le partenariat Cavalia-Fides a toutefois pris fin en 2006 lorsque Normand Latourelle a racheté le copyright du livre. Fides ne regrette pas de s’être retiré de la course, car les intérêts des deux partenaires étaient devenus trop divergents. Mais au-delà des chiffres de vente, pour l’équipe éditoriale cette collaboration aura été une belle histoire, l’occasion de développer de nouvelles façons de travailler et de relever un défi. « Chacun y a trouvé son compte. De notre côté, on estime qu’on a fait notre travail », conclut Antoine Del Busso.

Les deux projets éditoriaux décrits ci-dessus sont assez atypiques, pas seulement pour Fides, mais dans le monde de l’édition. Ce qui est « anormal » dans le cas du livre sur Mulroney, c’est le fait que l’éditeur original ait refusé de présenter son titre et d’en céder les droits de traduction avant qu’il ne soit déjà en librairie. D’habitude, les éditeurs diffusent leurs catalogues de droits bien avant que les titres ne paraissent, car dans un régime de concurrence et de surproduction, il est dans leur intérêt de faire connaître et de vendre ce qu’ils font[14]. Ce qui est « anormal », dans le second cas, c’est le fait qu’un éditeur produise un titre dans une langue qui, a priori, n’est pas « la sienne » plutôt que de déléguer ce travail à un confrère étranger. Ces deux histoires qui portent sur des projets bien différents se recoupent néanmoins sur un point : il s’agit de cas dans lesquels deux éditeurs détenteurs d’un copyright – Random House vis-à-vis de Fides pour Mulroney, puis Fides vis-à-vis d’un éventuel coéditeur anglophone dans le projet Cavalia – ont préféré faire cavalier seul. Ces cas sont donc intéressants car ils nous rappellent, a contrario, les conditions d’existence et les limites de la coédition.

Pourquoi l’éditeur de The Secret Mulroney Tapes a-t-il choisi de travailler dans le secret ? Sûrement parce qu’il sentait qu’il prenait un risque, qu’il misait gros et ne pourrait gagner son pari qu’à condition de ne pas vendre la mèche. Or, le projet en valait la peine. Il s’agissait de révéler aux Canadiens la vraie nature d’un de leurs plus fameux premiers ministres, de faire éclater la vérité. Une affaire d’État, en quelque sorte. Ça, c’est le côté incertain et passionné de l’affaire. Il y a une autre version, tout aussi juste, mais un peu moins noble, une histoire où le risque paraîtrait calculé, et le secret, relatif. Cette version préciserait que tout juste deux mois après la publication de ce livre, une série télévisée du même nom était diffusée sur la chaîne nationale. L’émission fut anoncée comme « a CBC Big Ticket presentation […] developed and made on the Q.T. [quiet], under in the code name ‘project X’ » (CBC 2006). Si Random House n’a pas voulu vendre les droits de traduction pour le français avant que le livre ne soit en librairie, c’est donc, aussi, parce qu’il a sans doute évalué que ça n’en valait pas la peine, car, tout comme Antoine Del Busso, cet éditeur savait qu’en attendant la parution de la version française, « tous ceux qui s’intéressaient à cette affaire auraient pu y avoir accès en anglais ». À l’occasion de son lancement en anglais, ce titre (révélant effectivement des faits et propos scandaleux qui firent l’effet d’une bombe) fut commenté par les médias les plus influents à l’échelle du pays et se trouvait dans toutes les librairies du Canada, donc du Québec. Compte tenu de son sujet, ce titre avait peu de chance d’intéresser un éditeur étranger. Par contre, il s’adressait à tous les Canadiens, soit 29,5 millions de lecteurs dont les compétences linguistiques se répartissent comme suit : 20 millions (67 %) d’unilingues anglophones, 4 millions (13 %) d’unilingues francophones, 5 millions (17 %) de bilingues (officiels) et 500 000 personnes (3 %) qui ne parlent aucune de ces langues[15]. Quatre-vingt-quatre pour cent des Canadiens étaient donc en mesure de lire The Secret Mulroney Tapes dans son édition originale, la majorité avec aisance, les autres en faisant un petit effort. Valait-il la peine de risquer une fuite pour quatre millions de francophones unilingues, sachant que tout l’intérêt de ce livre était d’être un scoop ? Visiblement, non.

Cette attitude qui consiste à laisser venir l’autre à soi et à le forcer à s’adapter à nous (plutôt que l’inverse) est une stratégie marketing parmi d’autres, réservée aux marques hégémoniques. Appliqué au domaine de l’édition, c’est le phénomène exceptionnel de Harry Potter où les éditeurs étrangers et les traducteurs ne découvrent pas le titre avant son lancement en anglais dans toutes les librairies du monde. Le dernier et ultime tome est paru en juillet 2007. Amazon annonce la version française chez Gallimard pour octobre. Trois mois, c’est le délai qu’Antoine Del Busso s’était fixé pour la publication de la version française du livre de Newman. Comme ce dernier, l’éditeur français de Harry Potter devra à coup sûr faire travailler « d’arrache-pied » son traducteur s’il veut respecter son échéance ; un délai de production de trois mois signifiant que le traducteur aura, au mieux, un mois et demi pour traduire… 607 pages. Peut-être ce traducteur s’allégera-t-il la tâche en recourant à des sous-traitants ou, mieux, en s’inspirant de la version qu’un fan de Harry Potter insouciant et philanthrope aura réalisée bénévolement, puis affichée sur le Web, au risque d’être conduit devant les tribunaux. À son tour, cet éditeur français appliquera la même logique. Il ne cherchera pas de coéditeur pour les autres marchés de la francophonie – à moins bien sûr que ces éventuels coéditeurs ne soient aussi des filiales de son groupe – non seulement pour ne pas avoir à partager les profits exceptionnellement élevés que génèrera la vente de ce livre, mais aussi parce qu’en associant son nom à celui de Harry Potter, dont la notoriété est bien supérieure à celle de n’importe quel éditeur, il acquerra une visibilité inespérée et renforcera du même coup le prestige de sa propre marque. Enfin, il attendra que tous les lecteurs francophones de Harry Potter (les petits, les grands, les fortunés et ceux qui le sont moins) aient eu le temps d’acheter, de lire et d’oublier un peu la première édition française (et plus encore l’original), avant d’autoriser le lancement de la traduction en format poche. Harry Potter est un cas exceptionnel, mais le refus de partager les territoires lorsque les enjeux financiers deviennent exceptionnellement élevés l’est un peu moins. La traduction des romans de Michael Ondaatje en offre un bon exemple. Bien que le premier, Le blues de Buddy Bolden, ait été traduit et publié à l’origine au Boréal (premier éditeur francophone à avoir découvert cet auteur) avant d’être coédité en France par L’Olivier, la maison montréalaise n’a pu participer à la traduction ni même à la diffusion du Patient anglais (dont les droits mondiaux ont été acquis par l’éditeur français). Le Boréal a ensuite réussi à diffuser sous sa marque la version française du troisième roman d’Ondaatje, Le fantôme d’Anil, puis du dernier, Divisadero ; les traductions ayant toutefois été réalisées par L’Olivier. « Olivier Cohen avait déjà son traducteur, alors nous avons agréé », explique le directeur du Boréal.

Si Fides a préféré produire la version anglaise de Cavalia plutôt que de s’associer à un éditeur anglo-canadien ou américain, c’est, outre les contraintes de temps, non pas parce que les gains escomptés sur la vente de ce titre étaient exceptionnellement élevés, mais tout simplement parce que les marchés cibles et captifs de ces deux éditions étaient situés sur un seul et même territoire : le chapiteau. Fides était l’éditeur exclusif de l’album du spectacle et donc en situation de monopole sur ce territoire. Dans la mesure où cet éditeur avait les compétences éditoriales et traductionnelles requises pour produire ce titre dans les deux langues (ou qu’il était prêt à fournir l’effort supplémentaire), il n’avait aucun intérêt à rechercher un partenaire. Ceci dit, imaginons que Fides ait eu ce partenaire « sous la main », qu’il ait entretenu des liens étroits avec un éditeur américain, une maison en laquelle il aurait eu entièrement confiance, une coédition serait sans doute devenue envisageable. Enfin si, en 2006, Latourelle a racheté le copyright du titre réalisé par Fides, c’est sans doute qu’il n’a plus besoin de son expertise éditoriale et que son spectacle a connu un tel succès qu’il a aujourd’hui les moyens (dans la mesure où il a racheté ce copyright) d’exercer un contrôle absolu sur ce qui est diffusé sous son chapiteau.

Autrement dit, les piliers de la coédition sont : 1) l’existence d’une certaine concurrence entre les éditeurs (incitant ces derniers à toujours réduire leurs coûts et à partager les risques) ; 2) la segmentation des territoires et des compétences de chacun ; 3) un lien social, une confiance mutuelle qui n’est jamais donnée mais se travaille au fil des échanges. Si toutes ces conditions sont remplies, la coédition a des chances de fonctionner et est même souhaitable ; si aucune n’est remplie, elle n’a plus de raison d’être. Entre les deux, dans une situation de concurrence imparfaite où les frontières sont floues et les rapports de force inégaux, elle existera, prenant différentes formes fonctionnant tantôt sur le mode du dialogue et de la collaboration, tantôt sur celui de la division des tâches et de la sous-traitance. L’histoire de Cavalia et celle des Enregistrements secrets demeurent atypiques. Mais la réalité qu’elles illustrent, à savoir le déséquilibre des forces entre les langues et les marchés ainsi que le caractère de plus en plus diffus des frontières qui les séparent, existe bel et bien. S’ils sont marginaux, ces cas de figure ont toutefois le mérite de nous montrer le monde de l’édition, et l’avenir de la traduction au sein de cette industrie, sous un autre jour.

5. De la pratique à la théorie : la coédition, hier et aujourd’hui

Les trois sections précédentes ont évoqué plusieurs projets de traduction, des associations entre éditeurs québécois et français, entre éditeurs québécois et anglo-canadiens, des collaborations s’intégrant parfois dans des projets plus vastes chapeautés par d’autres éditeurs, des packageurs ou même d’autres industries culturelles. Jusqu’ici je n’ai toutefois pas défini le concept-clé de cette étude : la « coédition ». Dans son Traité de coédition et de coproduction internationales (1981), Philippe Schuwer déclarait que cette notion était absente des dictionnaires. Vingt-cinq ans plus tard, elle figure bien dans tous les dictionnaires spécialisés ainsi que dans les ouvrages les plus récents portant sur l’édition, des plus synthétiques (Combet 2007) aux plus touffus (Legendre 2007). Ceci ne règle pas tous les problèmes pour autant. Les lexicographes, dont le rôle est de consigner les usages linguistiques, sont par définition à la remorque de ces usages et plus encore des pratiques qu’ils décrivent. Aussi, plus les pratiques changent vite, plus les définitions vieillissent mal.

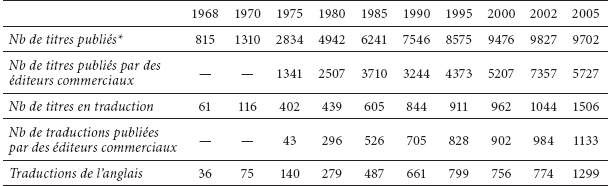

Depuis 1968, la Bibliothèque nationale du Québec publie des statistiques annuelles sur l’édition et recense sous la rubrique « coédition » les titres portant la marque de deux éditeurs, par exemple La Bible signée Bayard/Médiaspaul, Un singe à Moscou de David Homel publié chez Actes Sud/Leméac, titres qui relèvent plus exactement de la coproducion. Si l’on se fie à ces statistiques (voir Annexe A, tableau A.2), la coédition internationale serait en baisse depuis quelques années, constat qui contredit en tous points la tendance mondiale et les impressions des principaux éditeurs québécois qui prétendent faire de la coédition. Dans la mesure où ces statistiques sont censées refléter l’état de l’industrie et sont au service des acteurs économiques et de ceux qui élaborent les politiques publiques, la contradiction est embarrassante. Ou bien ces éditeurs se trompent : ils pensent faire de la coédition, mais en fait ils font autre chose… Ou bien c’est la définition qui pose problème. De fait, les perspectives qui émanent des dictionnaires et ouvrages spécialisés sont assez différentes, plus proches des pratiques, du moins jusqu’à un certain point.

En 1981, Philippe Schuwer définissait la coédition comme « l’adaptation a posteriori d’ouvrages ou de collections illustrés, conçus par un éditeur qui en cède à un confrère étranger les droits d’adaptation ou de réalisation » (Schuwer 1981 : 16). Il distinguait cette pratique de la coproduction qui implique d’emblée un partage des droits entre les éditeurs participants. Dans L’édition internationale, ouvrage paru dix ans plus tard, il modifie légèrement cette définition. La coédition devient alors « un accord pour la traduction-adaptation d’ouvrage(s) généralement illustré(s) […] » (Schuwer 1991 : 16) ; autrement dit, ce type d’entente pourrait concerner, occasionnellement, des titres sans illustrations. Cette définition est suivie d’une note de bas de page dans laquelle on peut lire les précisions suivantes :

Dans une même langue existent aussi des coéditions. Nous citons cette forme d’accord sans nous étendre, puisque ce livre traite des coéditions internationales.

Évoquons la plus courante, celle qui unit deux éditeurs qui cosignent un même ouvrage ou une même collection. Ainsi, par exemple, Le Seuil/Gallimard pour les publications de l’École des Hautes Études en Science Sociales.

Éditeurs anglais et américains éditent aussi de nombreuses coéditions, sous leurs noms respectifs ou communs, pour leurs marchés respectifs. […] Une politique que pratiquent aussi certains éditeurs francophones, tels les Belges, les Suisses et les Québecois avec leurs confrères français, et réciproquement.

Schuwer 1991 : 16

Les ententes du type Éditions de l’Homme/Solar évoquées dans la section trois, seront donc exclues de ce traité de coédition, car elles unissent des éditeurs de même langue et, selon l’auteur, ne relèveraient pas de la coédition internationale ; la France, la Suisse, la Belgique et le Québec formant, sans doute, une seule et grande nation… tout comme l’Angleterre et les États-Unis. Dans le chapitre suivant, Schuwer présente les différents domaines d’application de la coédition : livre d’art, livre photographique, livre scientifique, livre pratique, encyclopédie, dictionnaire, atlas, album et livre de jeunesse, bande dessinée, livre scolaire et parascolaire ; autant de secteurs « où l’illustration, généralement en couleurs, sinon domine, du moins a une part importante » (Schuwer 1991 : 17). La littérature au sens le plus restreint – le roman, la poésie ou l’essai – est donc en dehors de la sphère de la coédition. Cette conception sera reprise dans le Dictionnaire encyclopédique du livre de Pascal Fouché et al. (2002) ainsi que dans Les métiers de l’Édition de Bertrand Legendre (2007), lesquels entérineront l’idée selon laquelle la coédition concerne exclusivement l’édition illustrée ou les projets de grande envergure.

Les travaux de Schuwer et les définitions qui en découlent émanent d’un contexte bien précis : la France. Or les éditeurs français opèrent dans une société encore largement unilingue et une industrie beaucoup plus lourde que celle des éditeurs considérés ici, une industrie où la coédition est de plus en plus nécessaire, mais n’est pas pour autant une condition à l’édition de traductions, voire une condition de survie, comme c’est bien souvent le cas au Québec. La coédition n’est plus l’apanage des petits espaces. En revanche, c’est peut-être à partir de ces espaces, à la fois plus circonscrits et dont le développement est le plus précaire (et qui ont donc plus que tous les autres intérêt à tisser des liens), que l’on peut le mieux observer les différentes formes qu’elle peut prendre. Au lieu d’appliquer les définitions des universitaires français à la pratique des éditeurs québécois, j’ai donc, à l’inverse, choisi de m’en tenir à l’acception la plus intuitive – coéditer, c’est éditer ensemble – et d’étudier la pratique de ces éditeurs, pour comprendre à quelles réalités renvoie la coédition aujourd’hui au Québec. Or, de cette étude sont ressortis deux constats débouchant sur une même conclusion et une nouvelle hypothèse de travail pour les théoriciens de la traduction.

5.1. Les ententes France/Québec dans le domaine de la fiction

Le partenariat décrit dans la première étude de cas (section deux), entre le Boréal et un éditeur français (disons Le Seuil, au hasard) ne cadre avec aucune des définitions existantes. Il ne s’agit pas d’une exportation directe, car la traduction du Boréal a été diffusée en France sous la marque du Seuil, qui a d’ailleurs pris la peine de modifier très légèrement cette traduction et produit sa propre couverture. Il ne s’agit pas d’une coproduction dans la mesure où la participation du Seuil n’était pas conditionnelle à la réalisation de cette traduction, ni d’une coédition selon Schuwer (1991) et Legendre (2007), puisqu’il ne s’agit pas d’un livre illustré. Enfin, le Boréal n’a pas vendu les droits de traduction-adaptation de l’original pour l’Europe francophone, mais a plutôt cédé au Seuil le droit de reprendre sa traduction et lui a facturé une partie des coûts qu’il avait assumés pour mettre au point cette traduction. On pourrait résumer la transaction à une simple « entente de diffusion » si ce partenaire français (souhaité puis réel) n’avait été aussi omniprésent à l’esprit de ceux qui ont réalisé la traduction, depuis les tous premiers stades du processus. Autrement dit, l’expression « entente de diffusion » est juste sur le plan contractuel, mais trompeuse d’un point de vue analytique, car elle minimise considérablement le poids de l’éditeur français. Elle nie à quel point – au-delà de son rôle de diffuseur – ce partenaire était, sans le savoir, au coeur du processus de traduction, à quel point cette traduction a été réalisée en grande partie pour lui. En fait, ce qui caractérise le mieux la relation entre ces deux éditeurs serait la notion de « coédition différée » où « l’éditeur d’origine [ici le Boréal] fait avancer son projet en tenant compte des exigences de son marché national. Il pense en même temps aux autres pays auxquels il le montrera, ce qui le conduit à respecter quelques contraintes techniques » (Legendre 2007 : 349), sauf que s’agissant d’un « simple » roman, les contraintes étaient plus stylistiques que techniques.

Au Québec, ce type de coédition n’est pas exceptionnel. Selon Denis Vaugeois (2002), éditeur et ancien ministre des Affaires culturelles, les collaborations éditoriales France/Québec auraient commencé à se pratiquer de façon régulière dans les années 1980, et se seraient multipliées dans les années 1990. De 1989 à 2003, Leméac Éditeur et Actes Sud (deux éditeurs exclusivement littéraires) ont coédité ensemble 134 titres, soit environ 10 par an ce qui, comme le note Sarah Baju, représente une part infime de la production annuelle d’Actes Sud, mais près du quart de celle de Leméac (Baju 2004 : 115). Depuis 2005, Fides a coédité plusieurs titres de Kasuo Ishiguro, d’Alexander McCall Smith et de Jane Urquhart avec les Éditions des Deux Terres. Enfin, depuis une dizaine d’années, la traduction semble avoir une place de plus en plus grande au Boréal, et un nombre croissant de ces traductions sont des projets de coédition : tantôt des traductions rachetées à des éditeurs français et publiées sous la marque du Boréal, tantôt l’inverse. Pascal Assathiany (cité dans la section deux) ramenait les avantages de ces partenariats à des questions de diffusion. Selon lui, les éditeurs québécois n’ont pas les moyens de se payer des infrastructures de diffusion à l’étranger et ont donc plus intérêt à rechercher un partenaire que d’exporter les titres sous leur marque, quels que soient l’origine de l’auteur et le créneau éditorial. L’inverse toutefois n’est pas vrai.

Les éditeurs français, du moins certains, ont tout à fait les moyens de se payer ces infrastructures, et peuvent se permettre d’être beaucoup plus sélectifs, de choisir les titres qu’ils coéditent. Or mis à part quelques rares auteurs québécois et des collectifs, ces coéditions portent sur un type bien précis de livres : des traductions – soit des ouvrages qui, pour différentes raisons (et toutes choses égales par ailleurs), sont généralement perçus comme plus coûteux à produire, plus difficiles à promouvoir, et donc moins rentables (voir Buzelin 2006). Si ces titres sont coédités (alors que la littérature française ne l’est jamais), c’est parce que les éditeurs français ont évalué que, compte tenu des perspective de ventes de chacun de ces titres, ils avaient plus intérêt à céder les droits et à partager une partie des coûts de mise au point du texte (dont le plus important sera la rémunération des traducteurs), que d’exporter (donc d’expédier) ce titre eux-mêmes. Et si certains des titres coédités sont traduits au Québec, c’est ou bien parce que l’éditeur québécois a été le premier à les acheter (comme dans le cas étudié ici), ou bien par que son homologue français a compris qu’il lui en coûterait moins cher de faire traduire ce titre au Québec ou bien, plus rarement, parce que l’auteur le souhaite. Jusqu’à présent le résultat de cette dynamique est le suivant : seuls les titres anglo-canadiens coédités avec des éditeurs français sont traduits à Montréal, à plus forte raison lorsqu’ils sont admissibles aux subventions à la traduction du Conseil des Arts. Tous les autres (américains, britanniques, etc.) ainsi que quelques auteurs anglo-canadiens les plus prestigieux (Jane Urquhart, Michael Ondaatje) sont traduits en France.

5.2. Questions de momentum : les biographies et essais politiques

Le 27 avril 2007, Knopf Canada et le Boréal ont annoncé dans un communiqué de presse qu’ils publieraient simultanément les mémoires de l’ex-premier ministre canadien Jean Chrétien. Ce projet commun n’impliquera sans doute pas de coimpression, il concerne deux éditeurs plutôt littéraires, d’un même pays, mais de langues distinctes. Selon les définitions courantes, il ne relève donc pas de la coédition internationale, ni même de la coédition tout court. Pourtant, il est difficile de résumer cette entente à une simple cession de droits, car Boréal ne s’est pas contenté d’acheter des droits de traduction, il s’est engagé publiquement à lancer son édition en même temps que Knopf. Les éditeurs devront donc évoluer ensemble, coordonner le travail éditorial et la campagne promotionnelle. L’éditeur-traducteur devra sans doute accélérer un peu son rythme de production, ou bien convaincre son partenaire de ralentir le sien à moins que le projet ne prenne la forme d’une corédaction, auquel cas il n’y aura pas de traducteur, du moins pas officiellement. Il me semble que ce type de projet relève de la coédition dans son sens premier : « éditer ensemble ».

Ce type de collaboration entre éditeurs anglo-canadiens et québécois n’est pas la norme, mais n’a rien d’exceptionnel non plus, à tout le moins pour les livres se rattachant à la politique ou plus généralement à l’actualité nationale. Au cours de la dernière année seulement, les lecteurs francophones du Canada ont eu la possibilité de mieux connaître, en même temps que leur concitoyens anglophones… Andrienne Clarkson (« réfugiée, journaliste, gouverneure générale et canadienne » (Penguin Canada/Boréal, septembre 2006), leur actuel premier ministre, Stephen Harper (Knopf/Éditions de l’Homme, mars 2007), le chef actuel du Parti libéral du Canada, Stéphane Dion (Vicking/Éditions de l’Homme, mai 2007), l’ex-premier ministre Jean Chrétien (Knopf/Boréal, octobre 2007) et Brian Mulroney lui-même qui a entrepris de rédiger ces mémoires, peut-être en partie en réponse au livre de Newman (McLelland and Stewart/Éditions de l’Homme, septembre 2007). La liste n’est pas exhaustive. À ce titre, l’histoire de The Secret Mulroney Tapes serait en quelque sorte l’exception qui confirme la règle, exception liée à la nature « explosive » du titre.

Si ces ouvrages son publiés simultanément, c’est peut-être en partie parce qu’ils correspondent à un créneau porteur sur lequel les éditeurs québécois se font concurrence. Aussi, on peut imaginer que les droits de traduction sur ces textes se vendent assez vite (du moins relativement plus vite que ceux d’un recueil de poésie). Mais c’est aussi, en fait surtout, pour les raisons qu’expliquait Antoine Del Busso dans le cas du Mulroney : si l’édition française n’est pas en librairie au moment où le livre fait parler de lui, une partie du lectorat cible de cette édition se tournera sans doute vers l’original. Or comme ces titres sont rarement des objets de collection, il y a peu de chance que ces lecteurs rachètent en plus l’édition française lorsqu’elle sera disponible. Ainsi, selon Luc Jutras, agent de droits, c’est le genre de titre que les éditeurs québécois s’attendent à produire conjointement avec leurs partenaires anglophones, à tel point que la possibilité de réaliser un lancement conjoint sera souvent une condition à l’achat des droits de traduction.

Là encore, le rapport de force entre les marchés anglo-canadien et franco-canadien étant assez asymétrique, il est clair que la publication simultanée profite avant tout aux éditeurs québécois. Si elle existe, c’est sans doute parce que ces derniers sont capables de mettre les bouchées doubles et que les premiers ont généralement encore besoin d’eux. Car ces projets sont souvent assez lourds, impliquant des tirages initiaux et un effort de promotion bien supérieurs à la moyenne. Or si le succès d’un titre est toujours imprévisible et se joue de plus en plus vite, celui d’un livre portant sur un personnage politique contemporain est plus aléatoire encore et relève essentiellement d’une question de momentum : une côte de popularité à la hausse ou à la baisse, une actualité plutôt calme ou au contraire mobilisée par un événement inattendu, des faits aussi inattendus attirant l’attention sur ce personnage ou, à l’inverse, sur ses adversaires, sont autant d’éléments susceptibles de transformer ce livre en best-seller ou non. À défaut de pouvoir contrôler ces facteurs, les éditeurs organisant une campagne promotionnelle conjointe auront plus de chance d’attirer l’intérêt des médias et, indirectement, des lecteurs.

5.3. Entre fiction et actualité : au-delà du livre illustré

La coédition internationale a traditionnellement été associée à l’édition de livres en couleurs ou, plus généralement, à celle de projets nécessitant des investissements assez lourds (atlas, encyclopédies, dictionnaires, etc.). Comme l’expliquent Fouché et al., cette stratégie éditoriale permet à l’éditeur de tête (qui cède les droits) d’alléger ses coûts fixes : « recherche éditoriale, rémunération des auteurs, illustrateurs, photographes, mise en pages, photogravure et, s’il coimprime plusieurs éditions, frais de calage des couleurs. » (2002 : 559). Parallèlement, le coéditeur (qui acquiert les droits) « bénéficie du travail éditorial et d’un prix de fabrication plus bas que s’il avait créé l’oeuvre. Il a cependant à sa charge les droits, la traduction et la composition (en respectant rigoureusement l’espace imparti pour les textes) » (2002 : 599). Dans la mesure où il reprend pour une large part le travail éditorial réalisé par l’éditeur de tête, ce coéditeur peut aussi accélérer son rythme de production.

Si l’on recensait tous les livres illustrés d’origine étrangère publiés au Québec, on constaterait sans doute que la vaste majorité sont des projets conduits en partenariat, chapeautés par des packageurs, des éditeurs, voire des acteurs d’autres industries culturelles de langue anglaise. La logique de ces partenariats correspond en tous points à ce qui est décrit ci-dessus. Cette forme de coédition est courante, souvent stigmatisée (j’y reviendrai) et bien documentée. Ce qui, par contre, l’est un peu mois, c’est la coédition de livres d’écriture, de « simples » titres en noir et blanc, des romans, des biographies et des essais, qui ne comprennent aucune image, qui ne sont pas particulièrement longs non plus et dont, a priori, les coûts de réalisation sont beaucoup moins élevés. Qu’il s’agisse des ententes entre éditeurs francophones ou entre éditeurs canadiens, le but demeure le même – rentabiliser le projet, accélérer le rythme de production – mais les enjeux sont un peu différents de ceux du livre illustré, l’investissement (et donc le partage) portant non pas tant sur la recherche éditoriale, la rémunération des auteurs, illustrateurs ou photographes, mais sur les coûts de traduction et/ou les coûts de diffusion (soit la distribution et la campagne promotionnelle), des coûts qui ne sont pas mentionnés dans la liste de Fouché et al., mais qui pèsent lourds dans la réalisation et le succès d’un titre « littéraire ».

Une fois que l’on a établi que ces ouvrages plus littéraires, en noir et blanc et sans image, n’échappaient pas à la coédition, on est forcé d’admettre que cette stratégie concerne en fait tous les secteurs éditoriaux – à des degrés certes variables – et peut donc s’appliquer à n’importe quel titre. Si la situation des éditeurs québécois est particulière, on peut imaginer que des accords de coédition analogues aux ententes du type France/Québec existent dans d’autres langues internationales, entre éditeurs anglophones, hispanophones, ou lusophones. De même, les ententes entre éditeurs anglo-canadiens et québécois sont peut-être particulièrement évidentes et nécessaires au Canada, où cohabitent deux langues officielles, mais le phénomène que ces ententes reflètent – les rapports de force entre les langues, et le caractère de plus en plus diffus des frontières entre les marchés – ne l’est pas. En ce sens, on pourrait tout à fait concevoir l’existence d’ententes analogues dans d’autres pays multilingues ou à l’échelle internationale. Pensons par exemple à la biographie de Bill Clinton, lancée simultanément aux Etats-Unis et en France en juillet 2004 et dont la version française est signée par sept traducteurs.

5.4. Hypothèse : la traduction, en amont du processus éditorial

Admettre que la coédition est courante dans tous les secteurs de l’industrie nous oblige à revoir un postulat de base de la sociologie de la traduction, ou l’idée selon laquelle, pour être traduit, un titre doit avoir eu, au préalable, une reconnaissance en langue originale. Ce postulat renvoie au scénario classique : un titre original est lancé dans un pays. Avec le temps, il remporte un certain succès puis attire l’attention d’un éditeur étranger qui décide de le faire traduire. Les échanges entre ces deux éditeurs se seront limités à un contrat de cession de droits. Chacun aura travaillé à son rythme et à sa façon. C’est le degré zéro de la coédition.