Résumés

Résumé

Les Mémoires de Gaspard de Saulx de Jean de Saulx est un ouvrage bigarré, issu probablement de l’assemblage de projets d’écriture différents, organisé originairement autour de réflexions philosophiques et morales. Imprimé pendant les années 1620, l’ouvrage est réimprimé ensuite à Lyon, entre 1653 et 1658, par Christophe Fourmy. Les vicissitudes de cette édition, connues grâce à la correspondance du médecin Guy Patin, montrent l’intérêt suscité à l’époque par ces textes donnant accès aux coulisses du pouvoir. L’ouvrage est à nouveau édité par Alexandre Bellier-Duchesnay qui, débarrassant le texte de toute réflexion morale, le réorganise en quatre parties, pour en faire ressortir la dimension exclusivement historique. En 1822, Claude-Bernard Petitot réédite le texte tout en maintenant cette même organisation, ce qui transforme définitivement cet ouvrage hétéroclite en un texte historique. L’article se propose de parcourir les étapes de l’évolution de ce texte au fil des éditions afin d’examiner les caractéristiques des appropriations successives.

Mots-clés :

- Mémoires,

- guerres de religion,

- biographie,

- éditions

Abstract

The Mémoires de Gaspard de Saulx by Jean de Saulx is a heterogeneous work, probably the result of a combination of various writing projects, originally organized around philosophical and moral reflections. Printed during the 1620s, the work was then reprinted in Lyon, between 1653 and 1658, by Christophe Fourmy. The vicissitudes of this edition, known from the correspondence of Guy Patin, show the interest aroused at the time by these texts that shed light on the corridors of power. The book was again edited by Alexandre Bellier-Duchesnay who, ridding the text of any moral reflection, reorganized it into four parts, to exclusively highlight its historical dimension. In 1822, Claude-Bernard Petitot reprinted the work while maintaining its four-part organization, which definitively transformed this heterogeneous work into a historical text. The article’s aim is to examine the characteristics of successive appropriations, following the stages of this work’s evolution through the course of its editions.

Keywords:

- Mémoires,

- religious wars,

- biography,

- editions

Corps de l’article

Écrit par Jean de Saulx (1555-1529)[2], fils cadet du maréchal de France Gaspard de Saulx (1509-1573)[3], l’ouvrage connu sous le titre de Mémoires de Gaspard de Saulx aurait été imprimé une première fois, sans lieu ni date, mais vraisemblablement avant 1629, au château de Sully. Il s’agit d’un texte d’environ 500 pages qui a circulé d’abord dans le cercle de la famille et des proches, n’étant probablement pas destiné à la publication[4]. Réimprimé vers la moitié du xviie siècle par un éditeur lyonnais, Christophe Fourmy[5], il est associé cette fois-ci à l’ouvrage publié quelques années plus tôt par Guillaume de Saulx (1553-1633)[6], l’aîné de la fratrie, dans le but d’obtenir l’imprimatur de la part des autorités, après une tentative infructueuse de publication. L’opération nous est connue grâce à la correspondance du médecin Guy Patin (1601-1672)[7]. Après une période de désintérêt d’environ un siècle et demi, l’ouvrage réapparaît à partir de la fin du xviiie siècle dans une série d’éditions que l’on pourrait qualifier d’érudites, faisant partie de collections éditoriales de textes du même type, dont l’intérêt était de présenter des témoignages d’événements emblématiques de l’histoire française[8]. N’ayant jamais fait l’objet d’une édition critique ni d’une analyse de la structure rhétorique ou des intentions de l’auteur, cet ouvrage a pourtant suivi une trajectoire représentative des processus d’appropriation auxquels un texte peut être soumis au cours de sa réception. Les modifications qu’il a subies au fil des rééditions, dans sa structure typographique, dans l’agencement de son contenu ou par son association à d’autres titres, revêtent un intérêt particulier parce qu’elles nous laissent entrevoir les motivations et les objectifs des réappropriations, mais aussi les pratiques de lecture et d’édition, ou encore l’horizon d’attente des lecteurs et son évolution par rapport à ce type de textes. Considéré comme un ouvrage historique, il n’a jamais fait l’objet d’une étude approfondie, ce que nous proposons de faire ici. Nous allons donc commencer par l’examen des exemplaires des éditions anciennes encore existants, afin de les classer et de reconstruire les circonstances de leur création, pour ensuite décrire leurs caractéristiques textuelles. Une fois l’édition originale identifiée, nous allons la comparer avec les éditions postérieures pour essayer d’apprécier les particularités des différents processus d’appropriation, cherchant dans la conjoncture historique les raisons qui ont motivé la réactualisation de ce texte.

Identification de l’édition originale

Plusieurs auteurs érudits se sont consacrés à l’identification des exemplaires de l’édition originale : parmi les ouvrages plus récents, on trouve les catalogues de Graesse[9] et de Brunet[10], tandis que pour le début du xviiie siècle ce sont respectivement Lenglet du Fresnoy[11], Le Gendre[12] et Lelong[13] qui ont traité le sujet[14]. Les informations les plus fiables sont pourtant celles relayées par l’abbé Papillon[15], qui a consulté physiquement les exemplaires et qui en offre une description exhaustive[16]. Il suggère l’année 1617 comme date présumée de la première impression de l’ouvrage, en se fondant sur des affirmations contenues dans le texte, grâce auxquelles on comprend que le vicomte était encore en train de rédiger son ouvrage pendant l’année 1616[17]. Ces éléments nous ont permis de reconnaître deux exemplaires de cette première édition, conservés respectivement à la bibliothèque Mazarine (cote 2° 5896) et à la bibliothèque de l’Arsenal (cote FOL-H-1850). Dans ces deux exemplaires, il faut le remarquer, le titre de l’ouvrage est toujours La Vie de Gaspard de Saulx. Sur cette première édition, de 478 pages – au net des pièces liminaires – sur deux colonnes in-folio, nous n’avons pas d’autres informations et il n’est pas avéré qu’elle ait été faite du vivant de l’auteur[18]. La deuxième édition identifiée par l’abbé est celle imprimée à Lyon chez Christophe Fourmy – pour laquelle il donne la date générique de 1650 –, qu’il juge inférieure à la précédente[19]. Il s’agit d’ailleurs de l’édition la mieux documentée du point de vue historique, ayant été l’objet de plusieurs lettres de Guy Patin à son ami Charles Spon et à d’autres correspondants. Les deux derniers érudits dont nous avons consulté les ouvrages, Graesse et Brunet, sont des auteurs de catalogues de vente de livres rares. Le premier, Graesse, identifie correctement l’auteur – Jean de Saulx –, mais il ne parle que d’une édition imprimée sans date ni lieu. Il dit cependant que l’ouvrage a probablement été imprimé en 1653 au château de Lugny et non pas à Sully. Le deuxième auteur, Brunet, mentionne lui aussi une seule édition et rejette l’année 1617, proposant encore une fois l’année 1653. Il ajoute que le texte a été édité par le neveu du vicomte – Charles de Neufchaises – et que le lieu d’édition serait à son avis le château de Lugny et non celui de Sully. Nous ne connaissons pas les sources de ces derniers auteurs, mais il nous paraît évident qu’ils confondent les deux éditions signalées l’abbé Papillon – qu’ils mélangent – et l’ouvrage de Charles de Neufchaises[20]. Ces dernières sources, à la base de plusieurs notices rencontrées dans les catalogues des bibliothèques, n’offrent aucune description des exemplaires qu’ils n’ont probablement pas consultés directement.

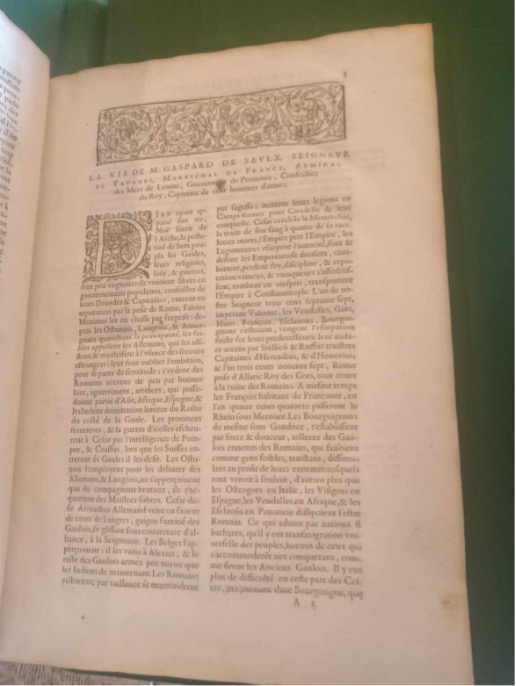

En ce qui concerne les exemplaires sur lesquels nous avons mené notre enquête, nous n’avons trouvé qu’une seule version de l’édition supposément imprimée à Sully[21], tandis que pour l’édition de Fourmy, en revanche, il y a eu deux émissions partiellement différentes, que nous allons détailler par la suite. Les deux exemplaires de l’édition faite à Sully que nous avons consultés sont identiques[22] et ne présentent pas de titre commercial. Il s’agit d’une édition in-folio dont le texte principal est imprimé sur deux colonnes, tandis que les pièces liminaires sont imprimées sur une colonne. Les deux pages du premier feuillet sont représentées par la dédicace aux « Enfans, neveux, cousins ». Les pièces liminaires sont disposées de la même manière et les bandeaux, les lettrines et les autres éléments décoratifs sont aussi identiques. Après la dédicace, on trouve le texte principal, dont le titre est, comme nous l’avons déjà dit, La Vie de M. Gaspard de Saulx (fig. 2). Le titre courant, en haut des pages, est Marechal de Tauanes au recto et À la mémoire de Gaspard de Saulx au verso (fig. 3). Le texte principal est divisé en 115 chapitres et il est suivi d’une « Table ». Six autres textes liminaires, appartenant à un nouveau cahier de 40 pages, suivent le texte principal : il s’agit d’une dédicace « Au Roy » et de cinq « Advis[23] ». La séquence des cahiers est donc la suivante :

Structure et contenu du texte original

Si la structure typographique de l’ouvrage est apparemment homogène, le contenu s’avère extrêmement bigarré une fois qu’on le regarde de près. Le noyau central consiste en la vie de Gaspard de Saulx, mais la cadre chronologique est assez relaxé et les sujets traités n’ont parfois rien à voir avec le titre affiché de l’ouvrage. L’histoire du maréchal se mélange à des observations psychologiques, à des informations sur la construction de machines militaires, à des souvenirs autobiographiques et à des considérations haineuses sur le gouvernement. Bien que soigneusement organisé en chapitres, l’ouvrage n’est structuré que de façon apparente, car l’impression est celle d’une longue conversation qui, tout en gardant la figure du maréchal en arrière-plan, dérive progressivement en une affabulation où le « moi » de l’auteur se met en scène en tant que vrai centre du discours[24]. On peut s’interroger sur les dynamiques de création d’un dispositif textuel de ce genre et sur l’intention qui le sous-tend, s’il y en a une. Certains passages montrent, par exemple, l’existence de projets abandonnés en cours de route et d’autres qui ont été seulement ébauchés, comme c’est le cas des longs paragraphes, souvent intercalés à l’improviste, qui traitent de thèmes militaires. Jean de Saulx avoue explicitement avoir entrepris l’écriture d’un ouvrage militaire, commencé en 1601 et ensuite abandonné. Un projet contenant des images, vraisemblablement destiné à la publication, qui, ayant échoué, a laissé des traces éparpillées tout au long des Mémoires :

Dixhuict ans sont passez que j’avois commencé ces escrits, et depuis intermis : j’avais de ce temps proposé de faire un terrain flanqué de doubles bastions au milieu du fossé, pour ammollir et rendre inutiles les batteries. Invention que maintenant en l’année mil cinq cent dixneuf le Duc Maurice pense avoir inventé, et en a fait faire un livre imprimé avec des plans de mesme façon que je les avois deissegnez[25].

Une autre source d’inspiration, restée pourtant au niveau du phantasme, est pour le vicomte la dimension autobiographique[26] qui alimente parfois le rêve d’une écriture romanesque. Dans un passage, le vicomte imagine en effet, à l’aide des différents titres nobiliaires qu’il arbore, les personnages auxquels ses aventures auraient pu donner vie :

[…] si j’avois merité d’estre escrit, une partie seroit sous le nom de Vicomte de Ligny, puis Vicomte de Tavanes, parfois Capitaine de Gendarmes, tanstost Colonel des chevaux legers aux guerres du Dauphiné, Gouverneur d’Auxonne, d’Auxerrois, de Normandie, de Bourgongne, Marechal de camp, Mareschal de France nommé, et depuis retourné à ce nom de Vicomte de Tavanes par le mespris et desdain que j’ay fait de toutes les charges[27].

Il est évident que Jean de Saulx aurait aimé écrire ses propres Mémoires[28], mais le projet étant impossible pour plusieurs raisons, il parasite la biographie de son père. C’est vers la fin de l’ouvrage, lorsque la parabole du maréchal s’achève, que nous voyons se dessiner l’enfance de ce personnage qui fait ses premiers pas sur la scène et se construit à rebours de la figure du père. Cette identité proto-romanesque se dissémine pourtant dans tout l’ouvrage, en raison de la démarche d’écriture fondée sur l’association des souvenirs, mais aussi, probablement, du fait de l’assemblage final des pièces, qui semble lié à un critère thématique. Ce portrait romanesque présente un adolescent intimidé et timide : « J’allais (n’estant aagé que de dixhuict ans) trouver Monsieur d’Anjou, pour luy dire que le Roy ne perdoit qu’une ville, et que luy y perdoit son honneur […] je le vis si resolu à ceste paix que je ne luy osay parler[29]. » Timidité qu’il est néanmoins capable de transformer en arrogance et en violence lorsqu’il sent son intégrité ou son honneur menacés : « […] ses ennemis firent que sainct Jean de Montgomery eut querelle à moy, comme j’ay dict ailleurs, luy ayant donné un soufflet, j’en sortit autrement que ces mal-veuillans n’esperoient[30]. »

Ce personnage a eu une jeunesse aventureuse et exotique, comme l’illustre ce passage sur les péripéties aux Balkans et le séjour à Constantinople[31] :

J’ay veu j’ay sçeu le gouvernement des Turcs, je n’ecris par livres et par oüy dire ainsi que plusieurs, je servis Henry troisiesme eslu Roy de Pologne […] je partis pour aller à Constantinople, passay par l’Hongrie, Transilvanie et Vallaquie, où je me trouvay dans une bataille gagnée par le Moldave Chrestien […] Poursuivant mon voyage[…]assaly par deux cens, la maison où j’estois bruslée, sortismes l’espée à la main […] J’arrive a Costantinople, je vis l’armée de trois cens galleres, et quinze gallias, qui allerent prendre la Goulette[32].

Il essaie à plusieurs reprises de rehausser son rôle dans les événements historiques de son époque à travers les allusions à son antagonisme à l’égard d’Henri IV. Il semble donner à penser qu’il y eut un vrai et propre « duel » avec le roi :

Ce ne me fut-pas peu d’honneur d’avoir esté jugé si necessaire à mon General et au peuple que l’on ait rendu quatre Princesses pour moy […] non moins la response que fit le Roy Henry IV au sieur Marquis de Mirabeau […] disant sa Majesté : que je le pouvois plus desservir en une heure que tous les siens ne le pouvoient servir en trente ans[33].

Un autre trait « romanesque » intéressant – étant donné l’importance de ce thème dans l’évolution future du genre des mémoires – est l’habileté du vicomte dans le domaine de l’évasion, chose dont il est très fier : « J’allais à Paris sur la parole et escrit de sa Majesté, laquelle il ne m’observa pas, et apres avoir parlé à luy, il me fit mettre prisonnier en la Bastille et garder estroitement, duquel lieu peu ou point de gens sont sortis comme moy[34]. » Dans cette constellation d’épisodes concernant le « moi-personnage », la logique de cohésion lui conférant une cohérence de personnage narratif est représentée par la « force » transcendante qui détermine son action, soit-elle un destin miraculeux ou un mauvais ange :

Nous sommes souvent entrainez par le destin, et allons à nostre malheur, je ne sçay quoy nous fait marcher au lieux infortunez contre nostre conseil, celuy de nos amis, et advertissements reçus […] le Roi Henry IV […] me donna assurance et sauf-conduit, mon inclination et volonté n’estoit d’aller à la Cour, j’avois plusieurs advis qu’il m’en viendroit mal […] je cognoissois mon malheur et estoit à toute heure prest de m’en retourner, ce qui estoit hors de ma puissance, estant entrainé de ma mauvaise fortune[35].

Si l’on veut imaginer un projet de construction d’une identité romanesque[36], celle-ci se construit sans aucun doute dans l’antagonisme et sa cohérence réside aussi bien dans la recherche de la liberté individuelle et politique que dans l’aspiration à l’ascension sociale, qui se constitue en emblème : « […] j’ai pris pour divise un Lion d’or qui sont mes armoiries, entre deux brides, mords, et fers qu’il met en pieces avec ce mot italien : NON TOGLIA BRIGLIA[37]. Tesmoignant qu’il n’avoit esté dans la puissance des Roys, ny des peuples de m’oster ma liberté[38]. »

On pourrait donc envisager l’existence de plusieurs projets d’écriture qui ont occupé successivement l’esprit de Jean de Saulx au cours de son long exil des affaires et dont les résultats ont finalement abouti dans un même ouvrage. Cette démarche erratique atteint pourtant un niveau de cohérence globale grâce à une troisième couche d’écriture, apparemment le modèle textuel organisateur qui « absorbe » en quelque sorte les autres dimensions : il s’agit des réflexions que l’on pourrait qualifier de « philosophiques », au sens large du terme. Ce niveau, qui représente peut‑être une phase plus tardive d’élaboration de ces matériaux, se rencontre dans les parties du texte qui n’ont rien à voir avec la biographie de Gaspard de Saulx ou le traité militaire et qui nous donnent l’impression que le vicomte, influencé par un autre modèle d’écriture, est en train de de développer un certain type de pensée critique qui rappelle la démarche du scepticisme[39]. Il y a d’abord de petites traces de l’influence des courants philosophiques à la mode à l’époque, comme le « connais-toi toi-même » (« se connoistre et mesurer est estimé de sages[40] ») et le célèbre « je sais que je ne sais rien » socratique, qui se transforment ensuite en une réflexion plus consistante :

Qui sait si les estoiles nagent dans les eaux celestes, ou si les astres ont des ames, des aisles se mouvant pour eux mesmes, ou si les Esprits heureux ou penitent les roulent? Tout doit estre referé à la puissance divine, à quoy les imaginations humaines ne peuvent atteindre; c’est sçavoir de sçavoir ne sçavoir rien[41].

Il s’agit ici de la fin d’un long passage dans lequel le vicomte médite sur les comètes et les astres, à la suite d’un épisode de la biographie de son père où l’on voit apparaître une comète, interprétée comme un mauvais présage : l’aspect intéressant est justement la démarche d’analyse qui semble vouloir déployer les outils de la pensée sceptique, en prenant en compte différents côtés du problème et différentes opinions pour aboutir à une suspension du jugement. D’autres passages révèlent une attitude que l’on pourrait rapprocher du stoïcisme, comme dans ce morceau sur la vanité des désirs de gloire : « Si pauvreté nous force, ou crainte d’estre opprimez, mocquons-nous de nous, qui n’avons sceu mourir en nos entreprises, ou endurons patiemment, reconfort à la necessité, qui enterre toute vanitez[42]. »

La même attitude se retrouve dans un autre passage qui fait clairement référence aux « bons entendements » qui savent se protéger des disgrâces et malheurs qui nous font souffrir :

La vraye tranquillité d’esprit ne peut estre qu’au Ciel, et s’il y en a quelque peu icy bas, les bons entendements le possedent, parce qu’ils se sont preparez contre tous accidents […] ils ne se passionnent point pour mort d’amis, perte de biens, querelles et procez, prenant les choses comme elles viennent, et sans s’en ennuyer[43].

Finalement, ce genre d’influence sur la pensée du vicomte se manifeste distinctement dans l’étonnant passage à propos des cannibales, qui dévoile sans aucun doute au moins une des sources d’inspiration de Jean de Saulx :

Nous blasmons, nous mocquons les Barbares et Sauvages de leurs costumes, sans considerer que nous en avons d’aussi ridicules et ineptes qu’eux, lesquelles par acostumance se tolerent. Ils mangent la chair humaine pour se nourrir, nous en usons en medecine pour nous guerir […] ils servent les images, et nous portons à manger à celles des nos Roys quand ils sont morts : ils loüent des gens pour pleurer leur decez, et les vesves des Gentil-hommes se mettent en lieu où elles ne voient jour de six sepmaines. […] On n’est moins fol aux habits et ornements, les bonnets carrez des Advocats, les brayetes, les vertugadins et perruques et infinies autres choses ridicules : tellement que les Sauvages et Barbares trouveroient, s’ils avoient le jugement, avec raison nos façons aussi estranges que nous pourrions faire les leurs[44].

Ce qui est remarquable dans ce morceau est non seulement la citation des Essais mais, encore fois, l’idée de la relativité du point de vue, un changement de perspective étonnant pour un ligueur qui prônait l’anéantissement des huguenots et qui, adolescent, avait participé à la Saint-Barthélémy. L’autre source d’inspiration, l’orientation stoïque[45], est surtout à l’oeuvre dans le dernier chapitre de l’ouvrage, consacré à une longue méditation sur la mort. Dans ce passage qui occupe plusieurs pages, il est possible de dégager une structure rhétorique morcelée mais d’une ampleur considérable, ce qui ne se produit pas souvent dans les autres passages du même type. La méditation débute par l’examen des regrets qui accablent ceux qui se préparent à mourir et en annonce le remède, qui consiste à changer de point de vue : « […] combien tost est coulé de vingt à soixante ans? La mort a ses biaiz et lustres ainsi que la pluspart des choses mondaines : d’un costé elle semble d’une couleur, et de l’autre d’une autre[46]. »

La réflexion se charge de défaire ces soucis et de créer une distance ironique par rapport à la mort : « Pipeuse mort, espouvente veillaque, qui ne te cognoistroit? N’est-ce pas toy que l’on ne craindra plus apres ton effect, et qui n’a que ce coup à faire[47]? » Mais c’est plutôt la souffrance physique qui effraye le mourant, et dans ce cas aussi le vicomte propose des moyens pour la combattre et concentrer les forces de l’esprit[48] : « Les poignantes douleurs, nous portent hors de nous, il faut avoir un mot, une enseigne en la memoire, pour appeler à revoquer toutes les raisons tant premeditées par invocation du nom de Dieu, allons où l’heure destinée nous tire[49]. »

La mort, finalement, est un soulagement qui emporte la douleur et tous les maux qui nous ont fait souffrir :

Adieu beau Soleil... Adieu tant de plaisirs, de voluptez, d’amis. Disons plustost : je vous laisse douleurs, catharres, maladies, chaud, froid, amis feints, traistres, ingratitudes, vengeances... querelles, ambitions poignantes, avarice, envie, procez, rancunes. Je vais estre pareil à Alexandre, aux Cesars, et à tant de Roys et Empereurs qui sont morts[50].

Dans cette dernière citation apparaît encore une fois clairement la démarche sceptique consistant à « renverser » le point de vue. Tous ces éléments nous rappellent donc l’influence des courants philosophiques qui étaient en vogue à l’époque : les stratégies de « résilience », la démarche critique dans la méditation sur le sujet que l’on aborde, la tentative de reconnaître les aspects ridicules ou absurdes[51] de la réalité : « En effect les Saincts ont desiré la mort, les esprits dans les Oracles la qualifioient le souverain bien, enfin c’est estre affranchi d’une esclavitude ennuyeuse. Seneque et autres ont remply des livres de ces preceptes, j’en dirois davantage, sans la crainte d’escrire ce que j’ay leu dans iceux[52]. »

Le vicomte, s’avouant lecteur de Montaigne, mais aussi de Marc Aurèle et surtout de Sénèque, se montre ainsi tant philosophe qu’historien[53]. Il nous paraît possible, donc, d’envisager la constitution de cet ouvrage comme le produit d’une démarche organisatrice – soit de la part de l’auteur, soit plus vraisemblablement à l’initiative d’un professionnel chargé de l’édition[54] –, qui cherche à mettre en évidence la dimension « philosophique » des affabulations de Jean de Saulx afin d’assurer la cohérence des produits – très hétérogènes – de la plume du vicomte. À ce choix de cohérence remonteraient tant la combinaison des pièces que le modèle typographique, dont les chapitres aux titres emblématiques (« Du souverain bien », « Contre la tristesse », « Que l’on est plus sage en adversité », etc.), qui font écho aux Essais[55]. Un projet d’écriture commémorative, La Vie de Gaspard de Saulx, se transforme ainsi en un discours existentiel aux allures philosophiques, où l’auteur manifeste son point de vue, à la manière des « moralistes[56] », sur les événements d’une vie.

L’édition de Fourmy (1653-1658) et les mémoires au milieu du xviie siècle

C’est l’abbé Papillon qui, en plus d’identifier la première édition de cet ouvrage, a reconnu en Jean de Saulx l’auteur des Mémoires de Gaspard de Saulx. Ces informations sont tirées probablement des lettres du médecin Guy Patin, personnage actif à Paris vers la moitié du xviie siècle et impliqué avec son fils dans le trafic de livres interdits[57] qui rejoignaient clandestinement Paris pour y être distribués à la dérobée. Il s’agit de la source historique la plus importante pour la connaissance de la réalisation de l’édition de Lyon. La première mention de l’ouvrage qui nous occupe, dans sa correspondance, est datée du 6 mars 1657, lorsque Patin demande à son ami Charles Spon de s’enquérir de l’existence d’une édition récente, à Lyon, des Mémoires de M. de Tavannes. La réponse de Charles Spon est du 20 mars 1657 :

Je me suis informé des Mémoires de M. de Tavannes et j’ai su qu’ils étaient imprimés en cette ville in-f° chez Champion et Fourmy mais vous ne direz pas, s’il vous plaît, à personne leurs noms parce qu’ils attendent encore l’expédition du privilège pour le susdit livre, dans lequel (à ce que m’a dit M. l’avocat Huguetan) il y a des choses un peu hardies et des vérités que même M. de Thou n’a pas sues, ou n’a pas osé écrire dans son Histoire, principalement sur les faits des massacres[58].

Au début de l’année 1657, un livre intitulé Mémoires de M. de Tavannes, imprimé depuis quelque temps chez les éditeurs Champion[59] et Fourmy, circulait déjà grâce à certains réseaux d’amateurs de ce genre d’ouvrages, sans que les éditeurs puissent pourtant le commercialiser légalement faute d’autorisation[60]. Après la mort de Champion, Fourmy hérite du fonds de son beau-père et accepte d’envoyer un exemplaire des Mémoires à Patin qui, dans les mois suivants, gère les affaires administratives du libraire lyonnais à Paris[61]. Dans une lettre du 17 juillet 1657, ce dernier écrit à Charles Spon un long passage dans lequel il exprime son point de vue sur les Mémoires :

Obligez-moi s’il vous plaît de savoir de M. Fourmy si les Mémoires que j’ai reçus de lui, de M. le maréchal de Tavannes ont été imprimés sur un pur manuscrit ou bien plutôt, sur un livre déjà imprimé, car j’ai ouï dire autrefois au P. Louis Jacob, carme bourguignon, qu’un certain M. de Tavannes avait fait imprimer dans un château en cachette un tome de tels Mémoires historiques in-folio, qu’il n’avait osé publier, à cause de plusieurs choses étranges qu’il y avait dites contre les grands, et entre autres de Catherine de Médicis, et qu’il n’en avait donné que quelques exemplaires à peu de ses amis […] Vir fuit militaris ingenii, ferreus et alticinctus, qui ne fut jamais savant, mais qui a tâché de s’appuyer de quelques raisons d’État plus vraisemblables que bonnes […] Je pense qu’on ne fera jamais deux impressions de celui-ci, sans parler de plusieurs fautes typographiques dans les noms propres, et de chronologie, et de géographie, lesquelles sont capables d’égarer le lecteur peu rusé bien loin de son vrai chemin[62].

Par la suite – et malgré ce jugement plutôt négatif sur l’ouvrage –, Patin essaie d’intéresser à son achat quelques-unes de ses connaissances[63]. Comme l’affaire du privilège traînait, quelqu’un trouva une solution brillante au problème : tempérer les affirmations compromettantes de Jean de Saulx par les positions monarchiques à toute épreuve de son frère Guillaume, créant ainsi un ouvrage « neutre » du point de vue politique. Deux lettres à Charles Spon évoquent cette opération, qui évidemment porta fruit[64].

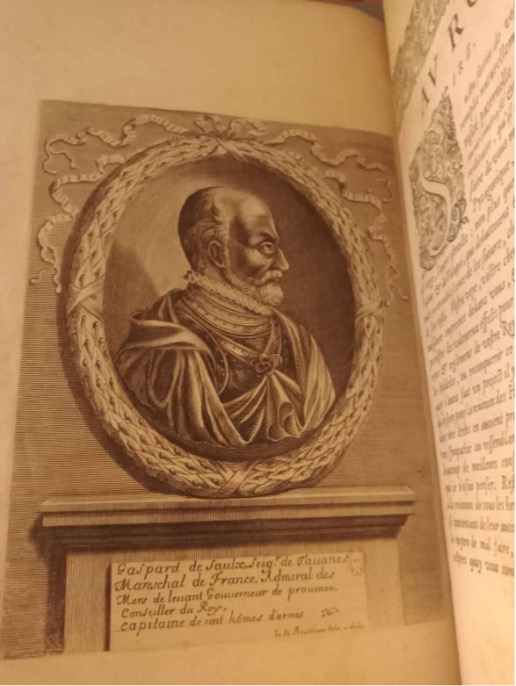

L’édition de Fourmy a donc circulé dans deux versions différentes : d’abord seule et ensuite associée à l’ouvrage de Guillaume de Saulx. Deux des exemplaires identiques, que nous avons consultés physiquement, témoignent vraisemblablement du premier état du texte de l’édition de Fourmy. Il s’agit de l’exemplaire de la Bibliothèque nationale de France (cote RES-FOL-LA20-30) et de celui de la Bibliothèque municipale de Lyon (cote 24065)[65], qui constituent une édition in‑folio dont le texte principal, sur deux colonnes, est accompagné de pièces liminaires imprimées sur une colonne, et présente une planche avec un portrait gravé du maréchal de Tavannes (fig. 4). Les deux exemplaires possèdent un titre commercial, Mémoires, qui coïncide avec celui qui apparaît à la première page (fig. 5)[66]. Ce nouveau titre est, apparemment, une innovation par rapport à l’édition originale. Dans les deux premières pages, on peut observer des modifications par rapport à la version imprimée du château de Sully, mais qui ne sont que des corrections savantes relatives à des noms ou à des dates, bien que dans quelques cas la syntaxe aussi ait été corrigée. La structure typographique, en revanche, reste inchangée[67]. On retrouve ensuite toutes les pièces liminaires de l’édition de Sully, mais leur position a été modifiée : elles précèdent le texte principal qui compte, dans cette édition, 476 pages, avec une « Table » à la fin. La succession des pièces liminaires est la suivante :

Le deuxième état du texte de l’édition de Fourmy, celui qui a été associé à l’ouvrage de Guillaume de Saulx, est attesté par deux autres exemplaires que nous avons consultés, celui de la bibliothèque de l’Arsenal (cote FOL-H-1849) et celui, numérisé, de la Bibliothèque municipale de Lyon (cote 31089). Dans cette nouvelle émission de 1658, le titre commercial est toujours Mémoires, tandis que celui du début de l’ouvrage est, comme dans l’édition de Sully, La Vie[68] (fig. 6), ce qui montre que l’édition de Lyon, dans ses deux émissions, a circulé avec deux titres différents[69]. Le texte est pourtant le même, net de petites variantes (fig. 7).

Nous n’avons pas eu l’occasion de pousser plus loin l’examen du texte des deux émissions et, par conséquent, nous n’avons pas assez de données pour expliquer les modifications présentes dans la version ayant circulé seule (que nous appellerons type B1), dont le titre est Mémoires, par rapport à celle associée au texte de Guillaume de Saulx (type B2), dont le titre est La Vie; nous pourrions pourtant avancer une hypothèse à partir du passage de la lettre de Guy Patin qui parle de plusieurs erreurs dans les noms et la géographie, en plus des fautes typographiques. Il est possible que Fourmy – dans le but de vendre son livre, en attendant son privilège – ait partiellement corrigé une partie des exemplaires pour répondre aux exigences de lecteurs plus cultivés auxquels, probablement, s’adressait une telle édition avec ses prétentions de luxe. L’apparition du nouveau titre de l’ouvrage, Mémoires, pourrait être alors une innovation caractéristique de cette émission visant à intéresser de potentiels acquéreurs, tandis que les autres exemplaires auraient été associés au texte de Guillaume avec le titre originel, sans être modifiés[70].

Toute cette opération que nous venons de reconstruire est intéressante et significative dans la perspective des procédés d’appropriation de cet ouvrage. Comme Dinah Ribard[71] l’a bien montré, un projet éditorial de ce type à cette époque semble se situer dans le cadre d’une vaste récupération de textes très variés produits dans la conjoncture historique entre 1610 et 1630. À partir de la deuxième moitié du xviie siècle, on assiste à une vogue éditoriale – concernant surtout Paris et les Pays-Bas – qui fait du mot « mémoires » une étiquette pour des ouvrages très divers, mais qui ont en commun l’idée du témoignage direct et l’intention de dévoiler les raisons secrètes de l’Histoire. Ces textes hétérogènes, qui rencontrent le goût du public, ne se ressemblent donc ni par la structure rhétorique ni par le type de discours. Ce sont des éléments liés à l’horizon d’attente des lecteurs qui font en sorte qu’on les considère comme des « mémoires » : ils sont en effet perçus comme des témoignages « vrais » (parce que livrés par les protagonistes des faits historiques en question) permettant d’éclaircir des aspects des événements politiques récents, inconnus du grand public. La proximité des auteurs – réelle ou fictive – par rapport aux lieux du pouvoir est l’autre aspect prisé de ces ouvrages, qui s’avère pourtant problématique, comme les vicissitudes de l’édition de Fourmy le montrent bien. L’ouvrage de Jean de Saulx n’a en réalité rien perdu de son allure contestataire d’origine, et l’édition de Fourmy risquait d’en réactiver, aux yeux des autorités, le potentiel subversif lié aussi aux événements de la Fronde. L’édition de 1658 peut néanmoins être considérée comme une réappropriation efficace de cet ouvrage, bien que motivée par des contraintes politiques et administratives. La parole du vicomte semble effectivement trouver, aux yeux des lecteurs intéressés par sa trajectoire de vie et dans la perspective qui l’oppose à son frère Guillaume, sa pertinence par rapport au contexte historique et politique de son temps. Deux perspectives s’affrontent dans cette édition qui combine les ouvrages des deux frères, ainsi que dans la réalité contemporaine : l’une prône la fidélité aux desseins d’une monarchie forte garante de la solidité de l’État et de la paix sociale, tandis que l’autre justifie et pratique la rébellion. La juxtaposition des deux ouvrages matérialise la différence de la posture politique à travers la dimension textuelle, à plusieurs niveaux. En ce qui concerne l’organisation, les quatre parties du texte de Guillaume de Saulx suivent les événements qui ont concerné le gouvernement de la Bourgogne sous les règnes de Charles IX, Henri III et Henri IV, sans digressions ; le « moi » qui raconte est à la troisième personne et tant le style, sobre et « factuel », que les allusions, parfois explicites, rappellent les Commentaires de Jules César. Le titre de Mémoires est ici utilisé dans le sens primaire de « rapport », de compte rendu officiel des événements dont l’auteur a été le témoin, et qu’il adresse au roi. L’écriture, par la tension et la maîtrise des émotions qu’elle affiche, montre qu’il s’agit d’un texte pensé pour être publié, afin de (re)construire l’image publique de l’auteur, en tant qu’acteur politique. Le texte de Jean de Saulx, en revanche, par son utilisation de la première personne, par ses critiques à l’égard du roi et de la narration officielle des événements politiques, aussi bien que par les portraits haineux des personnages qu’il a croisés tout au long de sa vie, des membres de sa propre famille et même du père sur lequel il écrit, se rapproche du journal intime, tout en offrant une perspective « privée » sur l’époque qu’il a connue.

Les réécritures du texte entre les xviiie et xixe siècles

Le désordre du texte de Jean de Saulx, bien que mitigé par la réorganisation thématique et l’organisation typographique, n’était pas fait pour plaire aux lecteurs de la fin du xviiie siècle, ce qui a motivé des choix éditoriaux parfois drastiques. En 1787, Bellier-Duchesnay édite l’ouvrage en deux petits volumes et, face à la complexité du texte, décide de trancher – littéralement – sur la question :

Le récit des faits qui concernent la vie privée du Maréchal, ou le fil de l’Histoire, est sans cesse coupé par des dissertations poétiques, morales et philosophiques […] il n’y a ni ordre, ni division dans la partie historique […] peu de personnes ont eu le courage d’en supporter la lecture […] Pour rendre à son Ouvrage la forme qu’il auroit dû lui donner, on a débarrassé le texte historique de tout ce qui lui étoit étranger. La narration des faits cesse d’être hachée […] Le véritable texte des Mémoires a été respecté. On a rétabli l’ordre qui y manquoit[72].

Ce choix étonnant a sa raison d’être. Dans un article paru dans l’ouvrage collectif Le sens du passé, Catherine Emerson reconstruit le processus éditorial et idéologique qui mène à l’impression d’imposantes « collections de mémoires[73] » à cette époque. Elle identifie d’abord la conjoncture historique et politique – la période post-révolutionnaire –, et ensuite les motivations idéologiques conservatrices qui sont à l’origine d’un projet identitaire autour de la notion de « France ». L’autre aspect, strictement textuel, pris en considération par l’autrice est la volonté de construire cette identité collective – et les valeurs qui y sont rattachées – à travers des textes « historiques » qui témoignent de l’existence, dans ce passé, des origines de la Nation. Ce filtrage éditorial des textes qui nous intéressent entraîne des altérations et parfois des falsifications, dans le but de les rendre accessibles au public visé – et reconnaissables par lui. Dans le cas de l’ouvrage de Jean de Saulx, on voit bien que le véritable intérêt de l’éditeur n’est pas le discours de l’auteur, mais plutôt les informations historiques sur la vie de Gaspard de Saulx. Tout en regrettant le fait que le maréchal n’ait pas écrit ses Mémoires lui-même, Bellier-Duchesnay montre son attitude « historiciste » dans la notice détaillée qu’il consacre à un autre texte où le maréchal est le protagoniste, c’est-à-dire l’ouvrage publié en 1574 par son neveu Charles de Neufchaises, que Bellier signale en tant que source importante pour la connaissance des gestes de ce personnage. Suivant cette approche, les passages des Mémoires de Gaspard de Saulx qu’il considère comme des méditations philosophiques inutiles sont éliminés, même s’ils ne disparaissent pas complètement, car ils réapparaissent, sélectionnés et remaniés, dans les « Observations » à la fin du texte. Il est évident que ces choix éditoriaux, mutilant l’ouvrage d’une partie de son discours, dénoncent une réécriture forte du texte. On doit ajouter en outre que, pour son édition, Bellier utilise le titre de Mémoires, ignorant celui de La Vie de Gaspard de Saulx qu’il trouvait au seuil de l’édition Fourmy de 1658, où les ouvrages de Jean et de Guillaume de Saulx sont associés. Le choix de ce titre montrerait alors l’importance que Bellier attribuait à ce terme, probablement à cause de la connotation « historique » que celui-ci avait dans la perception d’un lecteur de l’époque. Bellier, en somme, souhaitait des Mémoires de Gaspard de Saulx et, ne les ayant pas trouvés tels qu’il les voulait, il les a en quelque sorte fabriqués. En 1822, l’ouvrage du vicomte de Tavannes est à nouveau édité dans une collection de textes historiques. L’éditeur, Claude‑Bernard Petitot, tout en proposant une approche plus souple du problème de la lisibilité du texte, transforme définitivement ces Mémoires en un texte « historique » par des opérations typographiques. Il partage l’opinion négative de Bellier sur l’organisation du texte : « L’auteur laisse trop souvent courir sa plume au hasard : guidé par une sorte de caprice il mêle et confond les règnes […] D’énormes digressions sur la religion, la politique, la morale et l’art de la guerre, augmentent encore le désordre de ses récits[74]. »

Ce « désordre » de l’ouvrage aurait été causé par les choix d’édition des premiers imprimeurs : « Ceux qui imprimèrent pour la première fois crurent les rendre plus méthodiques et plus clairs, en faisant une espèce de traité de politique, de morale et de tactique : ils les divisèrent donc en un grand nombre de chapitres, auxquels ils donnèrent des titres analogues à ces trois sciences[75]. L’organisation du texte original a évidemment vieilli du point de vue formel et la typologie textuelle n’est plus reconnaissable pour le lecteur moderne[76]. Le choix du modèle rhétorique utilisé par l’édition originale, pourtant, n’était pas anodin dans une perspective tant littéraire que politique, car il révélait, comme nous l’avons vu, une volonté implicite d’autoportrait de la part de Jean de Saulx, aussi bien qu’une démarche qui peut être considérée comme un jugement[77] sur le contexte historique et une affirmation d’appartenance politique, au sens large du terme. Il est évident que Petitot n’a jamais envisagé la possibilité qu’une telle organisation ait pu être le résultat de la volonté de l’auteur et qu’elle soit la conséquence d’un modèle textuel et rhétorique spécifique, ou, s’il l’a envisagée, il n’est pas intéressé à la conserver. Face à la réalisation d’une non-conformité du texte par rapport à la canonicité imaginée d’un ouvrage supposé historique[78], l’éditeur décide de modifier la structure du texte. Après avoir censuré la démarche de réécriture de Bellier, Petitot propose une nouvelle solution plus raisonnable. Tout en gardant le mélange de narration et de réflexions qui caractérise l’ouvrage du vicomte, il élimine l’organisation en chapitres et divise le texte en grandes tranches chronologiques, correspondant aux règnes de François Ier, d’Henri II, d’Henri III et d’Henri IV. Il conserve l’intégralité des « Advis », mais en définitive il en bouleverse la structure pour l’encadrer dans un modèle chronologique qui n’était pas celui prévu par l’ouvrage de Jean de Saulx. Tout en affirmant la volonté de respecter les intentions originales, Petitot opère lui aussi une réécriture, quoique plus souple, du texte, sous prétexte, encore une fois, de la lisibilité. Par les modifications qu’il apporte, très proches de la structure du texte de Guillaume de Saulx, une partie de la signification de l’ouvrage du vicomte disparaît. Bien que plus adroites, ces altérations effacent en effet l’un des aspects implicites de l’ouvrage, c’est-à-dire le fait d’être à la fois un témoignage personnel et, par son organisation, par les thématiques abordées, par le type d’écriture, un document sur les pratiques littéraires de son époque. Cette démarche d’appropriation de l’ouvrage aboutit donc à un résultat paradoxal : tout en réorganisant le texte afin de lui donner un aspect « historique », selon le goût de l’époque, l’édition de Petitot obscurcit une partie de sa dimension historique. C’est un choix que reconduisent les deux éditions érudites successives au cours du xixe siècle, celle de Michaud en 1838[79] et celle de Bouchon en 1884[80], sans rien changer de l’édition de Petitot et des solutions qu’il a trouvées pour améliorer la lisibilité du texte[81].

***

L’examen de la bibliographie matérielle de l’ouvrage de Jean de Saulx, connu sous le titre de Mémoires de Gaspard de Saulx, a révélé quelques données intéressantes. Tout d’abord, il a permis l’identification des quelques exemplaires encore existants, et aisément consultables, de l’édition originale apparemment imprimée au château de Sully, résidence du vicomte en Bourgogne, à l’aide des informations relayées par l’abbé Papillon. Cette édition originale, pour laquelle l’abbé suggère la date de 1617, a été imprimée très probablement après 1621, comme les allusions à cette année, que nous avons trouvées dans le texte, l’indiquent. Les annotations sur l’un des exemplaires consultés (bibliothèque de l’Arsenal, exemplaire FOL-H-1850) indiquent qu’en 1631 l’ouvrage était déjà imprimé. Puisque le vicomte fait son testament en 1629, il nous paraît légitime de proposer, comme date d’impression, la période allant de 1621 à 1631 ou, plus probablement, de 1629 à 1631. Une autre donnée concerne le titre de l’ouvrage qui, tant dans les deux exemplaires de l’édition originale consultés que dans la plupart des exemplaires de l’édition de Lyon, est La Vie de Gaspard de Saulx. En effet, Mémoires n’apparaît que dans le titre commercial de l’édition de Lyon, et dans le titre en début d’ouvrage d’une partie des exemplaires appartenant à une émission distribuée discrètement, probablement à l’insu des autorités, auprès d’un public spécifique, ce qui représente un indice intéressant tant des modalités d’appropriation de cet ouvrage que des processus de « canonisation » du genre des mémoires. En ce qui concerne la structure du texte et le dispositif de lecture, nous avons essayé d’identifier les différentes sources d’inspiration de l’écriture du vicomte : la biographie commémorative du père qui vire rapidement à l’autobiographie, le traité militaire qui laisse entrevoir le phantasme d’une identité romanesque, et surtout l’inspiration moraliste des dernières années, qui semble avoir été choisie pour organiser le dispositif de lecture du texte. Cette appréciation de l’organisation de l’ouvrage nous a permis d’observer comment les éditions successives ont mis en place les formes de leurs appropriations spécifiques et ce que cela révélait de leurs motivations et de leurs valeurs. Si dans le cas de l’édition de Fourmy la structure de l’ouvrage n’est pas modifiée, l’association à l’ouvrage de Guillaume de Saulx, à partir de 1’émission de Lyon de 1658, crée un dispositif de lecture qui, tout en respectant la lettre, modifies en quelque sorte la perception du discours du vicomte, mis en perspective par rapport tant au discours de son frère qu’aux événements de son époque. Bien que caractérisés par une textualité très différente, les ouvrages respectifs des deux frères pouvaient entrer dans la catégorie des « mémoires », étant considérés comme des témoignages directs sur une époque à peine révolue, indépendamment de leurs caractéristiques formelles. La motivation derrière leur récupération semble avoir été de profiter de la vogue du « témoignage » sur une époque et sur ses troubles politiques, ce que l’innovation quant au titre de l’ouvrage de Jean de Saulx paraît confirmer. En effet, les textes qui commencent à entrer dans le corpus créé par cette nouvelle étiquette n’étaient pas forcément considérés comme des « mémoires » par leurs auteurs, comme c’est probablement le cas du vicomte de Tavannes. L’édition de Lyon est un témoignage important, donc, de la nouvelle étape de codification de cette notion, axée sur l’horizon d’attente des lecteurs plutôt que sur les modèles textuels, déjà bien identifiée par les études que nous avons citées, et dont la conséquence est l’ampliation des typologies textuelles assignées au genre des mémoires. La réappropriation de ces textes à l’époque post-révolutionnaire dénonce un nouveau processus de « codification » éditoriale et formelle. Les modifications apportées au texte de Jean de Saulx relèvent de la volonté de créer une sorte de « poétique » du genre et de préciser les contours d’une textualité mieux définie, qui privilégie le côté « historique » et où la dimension « factuelle » prime sur le reste, comme c’est le cas de l’ouvrage de Guillaume de Saulx. Une nouvelle forme de « canonicité » semble se mettre en place, dont l’ouvrage du vicomte fera les frais. Cette volonté de mettre en valeur la dimension « historique » du texte, bien que déclinée de façon différente dans les deux éditions modernes, celles de Bellier et de Petitot, reste pourtant la même. Dans les deux cas, le texte du vicomte de Tavannes est « normalisé » afin de respecter une série de règles implicites, qui ressortissent à cette recherche d’une nouvelle canonicité. Le premier éditeur effectue un choix radical, éliminant carrément tout ce qui dans le texte ne relève pas de la narration d’événements historiques stricto sensu. Le deuxième, bien qu’intervenant de façon plus souple, « normalise » lui aussi le texte en introduisant une périodisation inexistante qui le distribue en quatre « tranches » chronologiques, en même temps qu’il évacue l’organisation en petits chapitres aux titres suggestifs, élément décisif d’un certain dispositif de lecture (celui des Essais, par exemple) et indice d’une filiation littéraire spécifique. Cette nouvelle appropriation de l’ouvrage attesterait donc la tentative de redéfinition du genre sur la base de critères textuels. En conclusion, l’étude des éditions des Mémoires de Gaspard de Saulx ne fait que confirmer la multiplicité des formes d’appropriation dont les textes peuvent être l’objet, révélant en même temps les valeurs et les tendances dominantes d’un espace culturel à une époque donnée.

Parties annexes

Annexe

Fig. 1

Bibliothèque de l’Arsenal, exemplaire FOL-H-1850. Page de garde avec annotation d’une date : xi octobre mdcxxi.

Fig. 2

Bibliothèque de l’Arsenal, exemplaire FOL-H-1850. Première page avec titre de l’ouvrage.

Fig. 3

Bibliothèque de l’Arsenal, exemplaire FOL-H-1850. Titres courants.

Fig. 4

Exemplaire RES-FOL-LA20-30. Portrait de 4221 Gaspard de Tavannes.

Fig. 5

Exemplaire RES-FOL-LA20-30. Titre commercial et titre de l’ouvrage.

Fig. 6

Bibliothèque de l’Arsenal, exemplaire FOL-H-1849. Titre commercial et titre de l’ouvrage.

Fig. 7

Variantes dans la première page de l’exemplaire RES-FOL-LA20-30 (type B1) et de l’exemplaire FOL-H-1849 (type B2).

Note biographique

Annarita Palumu est professeure agrégée de langue italienne et docteure en littératures comparées de l’Université de Cagliari (Italie). Sa thèse portait sur : « Post Habitamque Syon. La ricezione della Queste del Saint Graal nelle edizioni cinquecentesche della Demanda del Sancto Grial, tra messianesimo e spirito di crociata ». Après une longue expérience dans l’enseignement de la langue italienne dans différentes institutions et entreprises en Espagne et en France, elle est actuellement doctorante à la Sorbonne Université, sous la direction de Jean-Charles Monferran et Delphine Amstutz, et travaille à une « Édition critique de L’Isle des Hermaphrodites (Artus Thomas?, 1605). Contribution à l’étude de la figure de l’hermaphrodite dans le discours politique (xvie-premier xviie siècle) ». Elle a publié des articles sur l’adaptation de textes médiévaux et sur les relations entre littérature et politique à la Renaissance.

Notes

-

[1]

Cet article est le résultat de la recherche menée dans le cadre du master 1 « Renaissance‑Lumières » (Sorbonne Université), sous la direction de Karine Abiven.

-

[2]

Personnage ambigu et complexe, Jean de Saulx, vicomte de Tavannes, se rallie à partir des années 1570 à la maison de Guise et surtout au duc de Mayenne. Dès 1575 jusqu’à 1595, il est donc un ligueur convaincu et très actif, au contraire de son frère Guillaume qui reste fidèle au roi – d’abord Henri III et ensuite Henri IV – tout au long de la période qu’il passe au gouvernement de la Bourgogne. C’est dans cette province que les deux frères s’affrontent, l’un sous le drapeau de la Ligue et l’autre sous celui du roi. Le vicomte de Tavannes dépose finalement les armes en 1595, à la suite d’âpres négociations avec Henri IV. Le roi est obligé de lui confirmer les charges que le duc de Mayenne lui avait attribuées lorsque la Ligue contrôlait la Bourgogne. Une fois le pouvoir d’Henri IV définitivement établi, la trajectoire politique discutable du vicomte l’avait déjà complètement marginalisé. C’est ainsi qu’il est obligé de s’exiler dans le château de Sully, où il commence à se consacrer à l’écriture. Lors de la régence de Marie de Médicis, qui se voit obligée de rechercher la fidélité de la noblesse à cause de la rébellion du prince de Condé, il croit pouvoir retourner à la vie active, mais la confirmation de sa charge honoraire et de sa pension par le roi Louis XIII ne résultant pas en un poste dans le gouvernement, le vicomte comprend que sa marginalisation politique, et celle de sa famille, sont définitives.

-

[3]

Il avait été choisi par Catherine de Médicis à la fin des années 1560 pour aider le futur Henri III, à l’époque duc d’Anjou et lieutenant général de France, dans sa carrière militaire. C’est grâce à la compétence de Tavannes que le duc d’Anjou remporte les deux victoires de Jarnac et de Moncontour (1569). Ennemi personnel de Gaspard de Coligny et impliqué dans la Saint-Barthélémy, il accompagne le futur Henri III au siège de La Rochelle. Tombé malade, il meurt dans la demeure familiale à Sully, en Bourgogne, au début de l’année 1573. Sur les aspects controversés de la biographie de ce personnage, voir Jean-Louis Bourgeon, « Les “Mémoires” de Tavannes et la Saint-Barthélémy : mode d’emploi », Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme français, no 142, janvier-février-mars 1996, p. 33-54.

-

[4]

Sur les enjeux de la construction du « moi » dans ces différents contextes, voir Rolf Wintermeyer et Corinne Bouillot (dir.), « Moi public » et « moi privé » dans les mémoires et les écrits autobiographiques du xviie siècle à nos jours, Mont-Saint-Aignan, Publications des Universités de Rouen et du Havre, 2008.

-

[5]

Christophe Fourmy (1624?-1668) était un libraire lyonnais, gendre d’un autre libraire de Lyon, Jean Champion, à qui il est associé à partir de 1653 (contrat d’association de décembre 1654). Christophe Fourmy et Jean Champion revendent leur fonds à Antoine Offray en 1656. À partir de cette année, Fourmy exerce seul et meurt peu après janvier 1668.

-

[6]

Il s’agit des Memoires de plusieurs choses advenues en France ès guerres civiles, dont il existe deux éditions in‑quarto : la première, apparemment publiée à Francfort, chez Samuel Bachi Petri, est sans date, tandis que la deuxième édition, sans nom d’éditeur, est publiée à Paris en 1625.

-

[7]

Loïc Capron (éd.), Correspondance complète et autres écrits de Guy Patin, Paris, Bibliothèque interuniversitaire de santé, 2015. http://www.biusante.parisdescartes.fr/patin/.

-

[8]

Il s’agit respectivement de l’édition de 1787 d’Alexandre-Claude Bellier-Duchesnay, et de celle de Claude-Bernard Petitot de 1822.

-

[9]

Jean George Théodore Graesse, Trésor de livres rares et précieux ou nouveau dictionnaire bibliographique, Dresde, Rudolf Kuntze, 7 vol., 1859-1869.

-

[10]

Jacques‑Charles Brunet, Manuel du libraire et de l’amateur de livres, 6 vol., Paris, Firmin Didot frères, 1860-1865.

-

[11]

Nicolas Lenglet du Fresnoy, Méthode pour étudier l’histoire, Bruxelles, Aux dépens de la Compagnie, 1714.

-

[12]

Louis Le Gendre, Nouvelle histoire de France depuis le commencement de la monarchie jusqu’à la mort de Louis XIII, Paris, Claude Robustel, 1718.

-

[13]

Jacques Lelong, Bibliothèque historique de la France, Paris, G. Martin, 1719.

-

[14]

Un bilan rapide des informations présentes dans ces ouvrages nous montre que Lenglet du Fresnoy ne semble pas avoir consulté physiquement les exemplaires, car il confond les Mémoires de Gaspard de Saulx avec l’ouvrage sur le même personnage écrit par Charles de Neufchaises, son neveu. Il se trompe aussi lorsqu’il donne le nom de l’éditeur présumé de l’une des deux éditions dont il parle, même s’il identifie correctement la ville supposée pour cette deuxième édition, c’est-à-dire la ville de Lyon; Le Gendre, en revanche, attribue les Mémoires de Gaspard de Saulx à Guillaume de Saulx, ne donnant ni lieu, ni date, ni nom d’éditeur. Jacques Lelong, de son côté, réunit les fautes d’identification des deux auteurs précédents en faisant la confusion, encore une fois, entre les Mémoires de Gaspard de Saulx de Jean de Saulx et l’ouvrage sur le maréchal publié par Charles de Neufchaises et en attribuant, lui aussi, les Mémoires de Gaspard de Saulx à Guillaume de Saulx. En revanche, il identifie correctement l’édition de Lyon, l’attribuant à l’éditeur lyonnais Fourmy.

-

[15]

Philibert Papillon, Bibliothèque des auteurs de Bourgogne, Dijon, F. Desventes, 1745.

-

[16]

L’abbé Papillon dit avoir identifié trois éditions originales des Mémoires qu’il attribue correctement – avec plusieurs passages du texte à l’appui – à Jean de Saulx. Il considère toutefois que les deux premières éditions sont en réalité deux versions de la même édition, étant donné qu’elles ne différent que par le titre, et donne – le détail est important – le nombre de pages. Cette première édition – au double titre – est un texte de 478 pages et, selon Papillon, les deux exemplaires consultés présentent une erreur à la page 417 où la pagination est placée à gauche, tandis que sur toutes les autres pages impaires – au recto du feuillet – elle se trouve à droite.

-

[17]

J’ai pourtant trouvé des allusions à l’année 1621 (aux pages 310 et 395 de l’édition de Fourmy); on peut donc imaginer que le texte a été imprimé entre 1621 et 1629, date à laquelle Jean de Saulx fait son testament.

-

[18]

Dans l’exemplaire de la bibliothèque de l’Arsenal, la page de garde présente l’annotation suivante, écrite à la main : « xi octobre mdcxxxi »; elle est accompagnée de quelques mots (probablement une signature) illisibles (fig. 1).

-

[19]

Philibert Papillon, Bibliothèque des auteurs de Bourgogne, Dijon, F. Desventes, 1745, p. 240-242. Dans le même passage, l’abbé Papillon relate une autre information intéressante sur un possible manuscrit ayant servi à la rédaction de ces Mémoires : « Je viens de découvrir dans la curieuse Bibliothèque de M. le Président Bouhier, un ms in folio, qui contient les Mémoires de Jean de Tavanes pour la Vie de Gaspard de Saulx, Sieur de Tavanes, Maréchal de France, son pere, et pour la sienne. Ce sont les matériaux qu’il avoit rassemblé pour en former, ce qu’on appelle tantôt les Mémoires de Gaspard de Tavanes et tantôt La Vie de Gaspard de Tavanes. »

-

[20]

Charles de Neufchaises, Instructions et devis d’un vrai chef de guerre ou général d’armée, recüeillis des Mémoires de feu Gaspard de Tavanes, par Charles de Neufchaises, Seigneur des Francs, neveu du Maréchal, Paris, Hulpeau et De La Noue, 1574.

-

[21]

Comme l’abbé Papillon dit avoir consulté deux versions différentes de l’ouvrage imprimé à Sully, il reste à savoir s’il a confondu deux éditions différentes, celle faite à Sully et celle de Lyon, ou s’il y a réellement deux versions différentes de l’édition du château de Sully.

-

[22]

L’exemplaire de la bibliothèque de l’Arsenal présente une reliure en cuir sans marque de possession. Il n’y a pas de titre commercial et le premier feuillet (A r/v) présente la dédicace aux membres de la famille. Dans plusieurs endroits du texte, on trouve l’annotation « Pères Minimes de Paris ». La séquence des cahiers révèle qu’il y a un feuillet qui manque : il s’agit du feuillet Xx4 correspondant aux pages 352 et 353 où l’on trouve le chapitre « Pour leuer un logis ».

-

[23]

Il s’agit des pièces suivantes : « Premier Advis pour regner en pieté, iustice, soulagement et tranquillité du public » (p. 3‑9; cahiers A2 r‑B1 r); « Second Advis pour reunir toute l’Europe en une mesme religion » (p. 11‑18; cahiers B2 r‑C1 r); « Troisieme Advis pour faire la guerre contre le Roy d’Espagne » (p. 19-25; cahiers C2 r‑D1r); « Quatrieme Advis pour faire la guerre contre les Turcs » (p. 27‑38; cahiers D2 r‑E3v); « Cinquieme Advis pour reduire l’Europe en l’obeissance des Roys de France et d’Espagne » (p. 39‑40; cahiers E4 r‑E4 v).

-

[24]

Sur les enjeux de l’écriture mémorialiste, voir Emmanuèle Lesne-Jaffro, « L’ingénieuse tissure des fictions avec la vérité », et Adrien Paschoud, « Aspects et enjeux de l’écriture mémorialiste au lendemain des guerres de religion : Sa vie à ses enfants d’Agrippa d’Aubigné », dans Marc Hersant, Jean-Louis Jeannelle et Damien Zanone (dir.), Le sens du passé : pour une nouvelle approche des mémoires, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013, p. 219-232, p. 295-306.

-

[25]

Jean de Saulx, Mémoires de très-noble, et très-illustre Gaspard de Saukx, Seigneur de Tavanes, Lyon, Fourmy, 1557‑1558, p. 158. Pour toutes les citations de passages du texte des Mémoires, nous avons utilisé l’édition de Fourmy dont il existe des exemplaires numérisés.

-

[26]

Sur la dimension autobiographique et sa construction dans ce type d’ouvrage, voir Paul John Eakin, « Vivre dans l’histoire : autobiographie, Memoir(s) et mémoires », dans Marc Hersant, Jean-Louis Jeannelle et Damien Zanone (dir.), Le sens du passé : pour une nouvelle approche des mémoires, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013, p. 351-362.

-

[27]

Jean de Saulx, Mémoires de très-noble, et très-illustre Gaspard de Saukx, Seigneur de Tavanes, Lyon, Fourmy, 1557‑1558, p. 190.

-

[28]

Frédéric Charbonneau, « Autobiographie et mémoires (xviie-xviiie siècles), ou existence et naissance de l’autobiographie », Revue d’histoire littéraire de la France, no 5, 1979, p. 937-956.

-

[29]

Jean de Saulx, Mémoires de très-noble, et très-illustre Gaspard de Saukx, Seigneur de Tavanes, Lyon, Fourmy, 1557‑1558, p. 471.

-

[30]

Jean de Saulx, Mémoires de très-noble, et très-illustre Gaspard de Saukx, Seigneur de Tavanes, Lyon, Fourmy, 1557‑1558, p. 448.

-

[31]

Alexandru Cioranescu, « Jean de Saulx-Tavannes en Valachie », Humanisme et Renaissance, vol. 7, no 3, 1940, p. 270-285.

-

[32]

Jean de Saulx, Mémoires de très-noble, et très-illustre Gaspard de Saukx, Seigneur de Tavanes, Lyon, Fourmy, 1557‑1558, p. 55.

-

[33]

Jean de Saulx, Mémoires de très-noble, et très-illustre Gaspard de Saukx, Seigneur de Tavanes, Lyon, Fourmy, 1557‑1558, p. 140.

-

[34]

Jean de Saulx, Mémoires de très-noble, et très-illustre Gaspard de Saukx, Seigneur de Tavanes, Lyon, Fourmy, 1557‑1558, p. 235.

-

[35]

Jean de Saulx, Mémoires de très-noble, et très-illustre Gaspard de Saukx, Seigneur de Tavanes, Lyon, Fourmy, 1557‑1558, p. 235.

-

[36]

Cette identité proto‑romanesque est esquissée par des traits comme l’esprit rebelle, le goût de l’aventure, l’envie de liberté, une certaine insouciance morale et cette force du (mauvais) destin. Il s’agit d’une constellation d’éléments romanesques qui, d’ici quelques décennies, peupleront les narrations – entre fiction et histoire – de Courtilz de Sandras et de Madame de Villedieu jusqu’à Giacomo Casanova. Pour une analyse de cette dimension, voir Marie‑Thérèse Hipp, Mythes et réalités. Enquête sur le roman et les mémoires (1660-1700), Paris, Klincksieck, 1976, et, pour un apport plus récent, Jean-François Massol, « Roman, mémoires, écriture du Soi : Maumort de Roger Martin du Gard », dans Marc Hersant, Jean-Louis Jeannelle et Damien Zanone (dir.), Le sens du passé : pour une nouvelle approche des mémoires, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013, p. 267-284.

-

[37]

« Il ne supporte pas la bride. »

-

[38]

Jean de Saulx, Mémoires de très-noble, et très-illustre Gaspard de Saukx, Seigneur de Tavanes, Lyon, Fourmy, 1557‑1558, p. 64.

-

[39]

Sur l’importance et le succès de ce type d’écriture, voir Bérengère Parmentier, Le siècle des moralistes, Paris, Seuil, 2000.

-

[40]

Jean de Saulx, Mémoires de très-noble, et très-illustre Gaspard de Saukx, Seigneur de Tavanes, Lyon, Fourmy, 1557‑1558, p. 12.

-

[41]

Jean de Saulx, Mémoires de très-noble, et très-illustre Gaspard de Saukx, Seigneur de Tavanes, Lyon, Fourmy, 1557‑1558, p. 100.

-

[42]

Jean de Saulx, Mémoires de très-noble, et très-illustre Gaspard de Saukx, Seigneur de Tavanes, Lyon, Fourmy, 1557‑1558, p. 125.

-

[43]

Jean de Saulx, Mémoires de très-noble, et très-illustre Gaspard de Saukx, Seigneur de Tavanes, Lyon, Fourmy, 1557‑1558, p. 142.

-

[44]

Jean de Saulx, Mémoires de très-noble, et très-illustre Gaspard de Saukx, Seigneur de Tavanes, Lyon, Fourmy, 1557‑1558, p. 137.

-

[45]

Sur l’importance du stoïcisme à cette époque, voir Pierre-François Moreau (dir.), Le stoïcisme au xvie et au xviie siècle, Paris, Albin Michel, 1999. Sur l’impact du stoïcisme sur l’écriture de mémoires, voir Olivier Millet, « Le stoïcisme au quotidien : le journal de Casaubon », dans Alexandre Tarrête (dir.), Stoïcisme et christianisme à la Renaissance, Paris, Éditions rue d’Ulm, 2006, p. 145-162.

-

[46]

Jean de Saulx, Mémoires de très-noble, et très-illustre Gaspard de Saukx, Seigneur de Tavanes, Lyon, Fourmy, 1557‑1558, p. 473.

-

[47]

Jean de Saulx, Mémoires de très-noble, et très-illustre Gaspard de Saukx, Seigneur de Tavanes, Lyon, Fourmy, 1557‑1558, p. 476.

-

[48]

Sur la question des relations entre le renouveau de l’intérêt pour certains courants de la philosophie antique et les pratiques de la spiritualité chrétienne, en particulier celles liées à la dimension de la souffrance et à l’acceptation de la mort, voir Pierre Hadot, Exercices spirituels et philosophie antique, Paris, Albin Michel, 2002.

-

[49]

Jean de Saulx, Mémoires de très-noble, et très-illustre Gaspard de Saukx, Seigneur de Tavanes, Lyon, Fourmy, 1557‑1558, p. 476.

-

[50]

Jean de Saulx, Mémoires de très-noble, et très-illustre Gaspard de Saukx, Seigneur de Tavanes, Lyon, Fourmy, 1557‑1558, p. 473.

-

[51]

Sur cet aspect, voir Margot Kruse, « Sagesse et folie dans l’oeuvre des moralistes », Cahiers de l’Association internationale des études françaises, no 30, 1978, p. 121-137.

-

[52]

Jean de Saulx, Mémoires de très-noble, et très-illustre Gaspard de Saukx, Seigneur de Tavanes, Lyon, Fourmy, 1557‑1558, p. 475.

-

[53]

Marc Fumaroli, « Les Mémoires au carrefour des genres en prose », xviie siècle, no 94-95, 1971, p. 7‑38.

-

[54]

Certains passages apparaissent deux fois, d’abord dans une version qui pourrait être l’originale et ensuite dans une autre version plus élégante, fruit d’une réécriture savante, témoignant d’une telle démarche. L’ouvrage de Guillaume de Saulx semble aussi avoir été l’objet d’une opération du même type, comme le montrent les différences entre la première édition et la deuxième, en ce qui concerne le style et l’organisation du texte.

-

[55]

Sur cet aspect, voir Pierre Statius, « “De la diversion” : Montaigne philosophe », Bulletin de l’Association d’étude sur l’humanisme, la réforme et la renaissance, no 38, 1994, p. 72-99, et Delphine Reguig, « Réécrire Montaigne au xviie siècle : remarques sur les enjeux de l’imitation linguistique des Essais », Littératures classiques, vol. 74, no 1, 2011, p. 49-69.

-

[56]

J’utilise le terme « moraliste » selon la définition qu’en donne Bérengère Parmentier, qui souligne, pour le xviie siècle, la coïncidence entre le moraliste (qui s’interroge sur la possibilité d’affirmer des règles de morale universellement valables, contrairement au « moralisateur ») et le philosophe : « Un “moraliste” n’est pas non plus un philosophe au sens moderne du terme, pour qui la matière serait spéculative. Si La Bruyère revendique le titre de philosophe, c’est en un sens négligé de nos jours, mais important au xviie siècle : au sens d’homme “qui aime la sagesse” (Dictionnaire universel de Furetière, 1690), pour qui l’activité philosophique ne se dissocie pas de la vie quotidienne et des entretiens familiers. Pour les “moralistes”, la morale est une affaire de pratique; elle échappe à la théorie »; Bérengère Parmentier, Le siècle des moralistes, Paris, Seuil, 2000, p. 8. Cette dimension du texte de Jean de Saulx est d’ailleurs explicitement reconnue par l’éditeur Bellier-Duchesnay, dans sa « Notice des éditeurs », que nous citons par la suite.

-

[57]

Françoise Waquet, « Guy et Charles Patin, père et fils, et la contrebande du livre à Paris au xviie siècle », Journal des savants, no 2, 1979, p. 125-148.

-

[58]

Loïc Capron (éd.), Correspondance complète et autres écrits de Guy Patin, Paris, Bibliothèque interuniversitaire de santé, 2015. http://www.biusante.parisdescartes.fr/patin/.

-

[59]

Jean Champion (?-1657). Une de ses filles épouse le libraire Georges Remeus, l’autre Christophe Fourmy. Jean Champion travaille en association avec son gendre Christophe Fourmy à partir de 1653.

-

[60]

Guy Patin essaie à plusieurs reprises d’aider Fourmy dans ses démarches administratives à Paris afin d’obtenir les privilèges pour les Mémoires de Tavanes et pour d’autres ouvrages qu’il imprime à cette époque.

-

[61]

Lettre de Charles Spon, 10 juillet 1657, dans Loïc Capron (éd.), Correspondance complète et autres écrits de Guy Patin, Paris, Bibliothèque interuniversitaire de santé, 2015. http://www.biusante.parisdescartes.fr/patin/.

-

[62]

Loïc Capron (éd.), Correspondance complète et autres écrits de Guy Patin, Paris, Bibliothèque interuniversitaire de santé, 2015. http://www.biusante.parisdescartes.fr/patin/.

-

[63]

Lettre à Hugues de Salins, 14 septembre 1657, et lettre à Claude II Belin, 15 octobre 1657, dans Loïc Capron (éd.), Correspondance complète et autres écrits de Guy Patin, Paris, Bibliothèque interuniversitaire de santé, 2015. http://www.biusante.parisdescartes.fr/patin/.

-

[64]

La première lettre à ce sujet est celle du 12 mars 1658 et la deuxième date du 26 juillet 1658; le petit in-quarto cité est sans doute l’édition de 1625 – imprimée à Paris – des Mémoires de choses advenuës de Guillaume de Saulx. Il ne peut pas s’agir de l’édition précédente, celle de Francfort chez Samuel Bachi Petri, parce celle-ci comporte trois livres, tandis que le texte reproduit dans l’édition de Lyon s’étend sur quatre livres, comme dans cette édition de 1625. Loïc Capron le remarque aussi : « Dans l’intention de les faire réimprimer, François Henry avait confié à Christophe Fourmy un exemplaire des mémoires du fils aîné du maréchal, Guillaume de Saulx, comte de Tavannes (1553-1633), qui, contrairement à son frère cadet Jean, ligueur acharné, était resté fidèle à la Couronne de France durant les guerres de religion : Mémoires des choses advenues en France ès guerres civiles depuis l’an 1560 jusques en l’an 1596, par Messire Guillaume de Saulx, seigneur de Tavanes. Avis et conseils du maréchal [Gaspard] de Tavannes donnés au roi sur les affaires de son temps (Paris, sans nom, 1625, in-4°) »; lettre à Charles Spon, 12 mars 1658, n. 13, dans Loïc Capron (éd.), Correspondance complète et autres écrits de Guy Patin, Paris, Bibliothèque interuniversitaire de santé, 2015. http://www.biusante.parisdescartes.fr/patin/.

-

[65]

L’exemplaire est numérisé et disponible sur le site de la Bibliothèque municipale de Lyon.

-

[66]

Le titre commercial est Memoires de tres-noble, et tres-illustre Gaspard de Saulx, Seigneur de Tavanes, Mareschal de France, Admiral des Mers de Levant, Governeur de Provence, Conseiller du Roy, et Capitaine de cent hommes d’armes; le titre à la première page est Memoires de Gaspard de Saulx, Seigneur de Tavanes, Mareschal de France, Admiral des Mers de Levant, Gouverneur de Provence, Conseilleir du Roy, Capitaine de cens hommes d’armes.

-

[67]

Nous n’avons pas eu le temps de mener une étude exhaustive de tout l’ouvrage, étant donné son ampleur. Une analyse superficielle montre toutefois que le texte paraît inchangé, sauf les petites modifications dont nous avons déjà parlé.

-

[68]

Le titre exact est La Vie de Gaspard de Saulx, Seigneur de Tavanes, Mareschal France, Admiral des Mers de Levant, Gouverneur de Provence, Conseilleir du Roy, Capitaine de cens hommes d’armes.

-

[69]

Le double titre observé par l’abbé Papillon pour l’édition de Sully pourrait être en réalité une erreur. Il s’agirait alors du double titre des deux émissions de l’édition de Fourmy, dont l’une présente la première page remaniée.

-

[70]

Il faudrait donc imaginer trois étapes pour cette édition : dans un premier temps, lorsque Fourmy est encore associé avec son beau-père, le texte édité circule avec le titre original de La Vie de Gaspard de Saulx; dans un deuxième temps, à l’aide de Guy Patin, Fourmy arrive à vendre quelques copies après avoir apporté des corrections et modifié le titre d’un certain nombre d’exemplaires, lequel devient Mémoires pour rendre l’ouvrage plus appétissant; la dernière étape est celle où l’on associe les exemplaires plus anciens, dont le titre est La Vie, à l’ouvrage de Guillaume de Saulx, ce qui permet de résoudre le problème de l’imprimatur.

-

[71]

Dinah Ribard, « Les mémoires sans le genre », dans Marc Hersant, Jean-Louis Jeannelle et Damien Zanone (dir.), Le sens du passé : pour une nouvelle approche des mémoires, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013, p. 29‑40.

-

[72]

« Notice des éditeurs », dans Alexandre-Claude Bellier-Duchesnay (éd.), Mémoires de Messire Gaspard de Tavannes, Maréchal de France, commençant en 1522 et finissant en 1573, « Collection universelle des mémoires particuliers pour servir à l’histoire de France », Londres et Paris, imprimés par Gaspard-Joseph Cuchet, 1787, t. 26, p. xxii‑xxiv.

-

[73]

Catherine Emerson, « Mémoires pour servir à l’histoire de France : un aperçu d’un genre à ses origines », dans Marc Hersant, Jean-Louis Jeannelle et Damien Zanone (dir.), Le sens du passé : pour une nouvelle approche des mémoires, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013, p. 15-28.

-

[74]

« Avertissements », dans Claude-Bernard Petitot (éd.), Mémoires de tres-noble et tres-illustre Gaspard de Saulx, Seigneur de Tavanes, Marechal de France, Admiral des Mers de Levant, Gouverneur de Provence, Conseiller du Roy et Capitaine de cent hommes d’armes, « Collection complète des mémoires relatifs à l’histoire de France », Paris, Lebel, 1822, t. 23, p. 3.

-

[75]

« Observations bibliographiques », dans Claude-Bernard Petitot (éd.), Mémoires de tres-noble et tres-illustre Gaspard de Saulx, Seigneur de Tavanes, Marechal de France, Admiral des Mers de Levant, Gouverneur de Provence, Conseiller du Roy et Capitaine de cent hommes d’armes, « Collection complète des mémoires relatifs à l’histoire de France », Paris, Lebel, 1822, t. 23, p. 47.

-

[76]

Un phénomène du même type touche des ouvrages de la taille des Essais, dont l’organisation rhétorique pose problème; sur la question, voir Aude Volpilhac, « Montaigne le “barbare” : la crise de la lisibilité des Essais au xviie siècle », Fabula-LhT, janvier 2016. https://www.fabula.org/lht/16/volpilhac.html.

-

[77]

Sur cette question, voir Marc Fumaroli, « Les Mémoires ou l’historiographie royale en procès », dans La diplomatie de l’esprit, Paris, Hermann, 1994, p. 217-246.

-

[78]

Pour les aspects concernant la définition des mémoires en tant que genre et la relation avec l’écriture proprement historiographique, voir Madeleine Bertaud et François-Xavier Couche (dir.), Le genre des mémoires, essai de définition, Paris, Klincksieck, 1995, et Jacques Berchtold et Marie-Madeleine Fragonard (dir.), La mémoire des guerres de religion. La concurrence des genres historiques (xviie-xviiie siècles), Genève, Librairie Droz, 2007.

-

[79]

Jean de Saulx, Mémoires de tres-noble et tres-illustre Gaspard de Saulx, Seigneur de Tavanes, Marechal de France, Admiral des Mers de Levant, Gouverneur de Provence, Conseiller du Roy et Capitaine de cent hommes d’armes, Joseph-François Michaud et Jean-Joseph-François Poujoulat (éd.), « Nouvelle collection des mémoires pour servir à l’histoire de France. Première série », vol. 8, Paris, chez l’Éditeur du Commentaire analytique du code civil, 1838.

-

[80]

Jean de Saulx, Mémoires de tres-noble et tres-illustre Gaspard de Saulx, Seigneur de Tavanes, Marechal de France, Admiral des Mers de Levant, Gouverneur de Provence, Conseiller du Roy et Capitaine de cent hommes d’armes, Jean Alexandre C. Buchon (éd.), « Choix de chroniques et mémoires sur l’histoire de France, avec notices biographiques », Paris, Charles Delagrave, 1884.

-

[81]

Pour la question de la lisibilité et plus généralement de la réception des mémoires, voir Jean‑Jacques Tatin‑Gourier (dir), La réception des mémoires d’Ancien Régime : discours historique, critique, littéraire, Paris, Le Manuscrit, 2009, et Claude Longeon, « Les éditions critiques de textes du xviie », Bulletin de l’Association d’étude sur l’humanisme, la réforme et la renaissance, no 26, 1988, p. 39-42.

Bibliographie

- Charles de Neufchaises, Instructions et devis d’un vrai chef de guerre ou général d’armée, recüeillis des Mémoires de feu Gaspard de Tavanes, par Charles de Neufchaises, Seigneur des Francs, neveu du Maréchal, Paris, Hulpeau et De La Noue, 1574.

- Guillaume de Saulx, Memoires de plusieurs choses advenues en France ès guerres civiles, Francfort, chez Samuel Bachi Petri, s. d.

- Guillaume de Saulx, Memoires de plusieurs choses advenues en France ès guerres civiles, Paris, s. é., 1625.

- Jean de Saulx, La Vie de Gaspard de Saukx, Seigneur de Tavanes, château de Sully, s. é., s. d.

- Jean de Saulx, Mémoires de très-noble, et très-illustre Gaspard de Saukx, Seigneur de Tavanes, Lyon, Fourmy, 1557-1558.

- Jean de Saulx, Mémoires de Messire Gaspard de Tavannes, Maréchal de France, commençant en 1522 et finissant en 1573, Alexandre-Claude Bellier-Duchesnay (éd.), « Collection universelle des mémoires particuliers pour servir à l’histoire de France », vol. 22, t. 26-27, Londres et Paris, imprimés par Gaspard-Joseph Cuchet, 1787.

- Jean de Saulx, Mémoires de tres-noble et tres-illustre Gaspard de Saulx, Seigneur de Tavanes, Marechal de France, Admiral des Mers de Levant, Gouverneur de Provence, Conseiller du Roy et Capitaine de cent hommes d’armes, Claude-Bernard Petitot (éd.), « Collection complète des mémoires relatifs à l’histoire de France », t. 23-25, Paris, Lebel, 1822.

- Jean de Saulx, Mémoires de tres-noble et tres-illustre Gaspard de Saulx, Seigneur de Tavanes, Marechal de France, Admiral des Mers de Levant, Gouverneur de Provence, Conseiller du Roy et Capitaine de cent hommes d’armes, Joseph-François Michaud et Jean-Joseph-François Poujoulat (éd.), « Nouvelle collection des mémoires pour servir à l’histoire de France. Première série », vol. 8, Paris, chez l’Éditeur du Commentaire analytique du code civil, 1838.

- Jean de Saulx, Mémoires de tres-noble et tres-illustre Gaspard de Saulx, Seigneur de Tavanes, Marechal de France, Admiral des Mers de Levant, Gouverneur de Provence, Conseiller du Roy et Capitaine de cent hommes d’armes, Jean Alexandre C. Buchon (éd.), « Choix de chroniques et mémoires sur l’histoire de France, avec notices biographiques », Paris, Charles Delagrave, 1884.

- Jean Balsamo, « Mises au net, copie d’auteur, copie d’imprimeur : notes sur les formes de l’autographie dans la genèse éditoriale », Seizième Siècle, no 10, 2014, p. 15-29.

- Jacques Berchtold et Marie-Madeleine Fragonard (dir.), La mémoire des guerres de religion. La concurrence des genres historiques (xviie-xviiie siècles), Genève, Librairie Droz, 2007.

- Madeleine Bertaud et François-Xavier Couche (dir.), Le genre des mémoires, essai de définition, Paris, Klincksieck, 1995.

- Simone Bertière, « Le recul de quelques mémorialistes devant l’usage de la première personne : réalité de la rédaction et artifices de l’expression », dans Les valeurs chez les mémorialistes français du xviie siècle avant la Fronde, Paris, Klincksieck, 1979, p. 65-77.