Résumés

Résumé

Que lisaient les Français à l’aube de la Révolution? Voilà la question que posait Daniel Mornet en 1910 dans un article devenu célèbre. Depuis, les historiens ont tenté d’aborder sous divers angles les causes des événements de 1789. La question de Mornet, elle, demeure en suspens, en dépit de sa pertinence eu égard à de récents travaux de recherche dans diverses disciplines, dont l’histoire du livre et l’histoire culturelle en général. Dans le présent article, j’entends donner réponse à la question de Mornet tout en présentant un site Web en libre accès où l’on trouve quantité de renseignements à propos du fonctionnement du commerce du livre et de la demande d’oeuvres littéraires sous l’Ancien Régime.

Abstract

What did the French read on the eve of the Revolution? Daniel Mornet asked this question in a famous article of 1910. Since then, historians have moved on to other ways of understanding the origins of 1789, but Mornet’s question has been left hanging, despite its relevance to recent work in fields such as the history of books and cultural history in general. This essay is intended to provide an answer to Mornet’s question while at the same time introducing an open-access website full of information about the demand for literature and the way the book trade actually operated under the Ancien Régime.

Corps de l’article

(version traduite)

En quoi la littérature a-t-elle contribué à la chute de l’Ancien Régime, en France? Déjà, Alexis de Tocqueville posait la question en 1856[2]. En 1910, Daniel Mornet en faisait le fondement de ses travaux sur les racines intellectuelles de la Révolution française[3], ce dont les historiens n’ont cessé de débattre depuis. L’une des méthodes utilisées repose sur le calcul de la production et de la diffusion des livres, une approche qui pourrait sembler dépassée de nos jours, l’histoire quantitative ayant cédé le pas à l’étude du discours politique et d’un large éventail de questions culturelles[4]. Nul, ni même Mornet, ne préconiserait un lien direct de cause à effet entre l’édition, la vente de livres, la lecture, l’émergence d’attitudes collectives, la formation de l’opinion publique et le renversement de l’ordre politique. La demande de livres demeure néanmoins un facteur pertinent dans la compréhension des manifestations discursives et culturelles, y compris l’explosion culturelle de 1789. À quel point l’est-il? On pourrait en débattre longtemps, mais une discussion qui ne s’appuierait pas sur de solides données quant au marché du livre à l’aube de la Révolution serait plutôt stérile. Le présent article tentera de remédier à cela. Il poursuit un second objectif, soit la présentation d’une archive numérique qui rendra accessibles quantité de renseignements relatifs à la demande d’ouvrages littéraires et au fonctionnement du commerce du livre sous l’Ancien Régime. La demande peut se mesurer par la compilation de statistiques tirées des carnets de commande des libraires, mais il est facile de mésinterpréter les données trouvées dans des sources datant du xviiie siècle. En effet, lorsque ces libraires commandent des livres, ils se conforment à des conditions, des pratiques, des attitudes et des traditions qui n’ont plus cours. Afin d’éviter les anachronismes et les erreurs d’interprétation, il importe d’étudier le texte des lettres des libraires en même temps qu’on y puise des données à convertir en tableaux. Le site d’archive – www://robertdarnton.org – présente des centaines de lettres, des tableaux statistiques et bien plus encore (figure 1).

Figure 1

Page d’accueil du site Web www.robertdarnton.org.

Le contenu est disposé en couches pour que les lecteurs puissent traverser ces strates d’information en fonction de leurs intérêts, tout en gravitant autour de la question centrale de la demande de livres. Avant de plonger, toutefois, ils s’interrogeront sans doute quant à la méthodologie et aux sources utilisées. L’article vise, en troisième lieu, à fournir à ces questions des réponses qui pourront se révéler utiles aux historiens d’autres disciplines soucieux d’élaborer une stratégie de recherche efficace.

L’utilisation de sources incomplètes ou peu fiables rend notoirement difficile la compilation de statistiques à propos de la production et de la diffusion de livres en Europe avant le xixe siècle. En Angleterre, seule une minorité des nouveaux titres sont consignés au registre de la London Stationers’ Company. En Allemagne, les catalogues des foires de Leipzig et de Francfort excluent en bonne partie la littérature populaire ainsi qu’un grand nombre d’ouvrages provenant des régions du sud et catholiques. En France, les registres officiels sont trompeurs à plusieurs égards. Les registres des privilèges excluent toutes les oeuvres n’ayant pas été soumises à l’approbation des censeurs, ce qui, si l’on tient compte des éditions piratées, représente probablement la majorité des nouvelles publications. Les registres de livres soumis pour obtention d’autres types de permissions, les permissions tacites (livres approuvés par un censeur mais qui ne se sont pas vu octroyer un privilège officiel, souvent publiés sous une fausse adresse laissant entendre qu’ils ont été imprimés hors de France) et les permissions simples ou permissions de sceau (livres ayant reçu le sceau royal d’approbation mais sans droits de vente exclusifs), n’indiquent pas quels livres furent bel et bien publiés ni combien d’exemplaires furent imprimés, et c’est sans parler des ventes. Il n’existe pas de registres des ouvrages vendus en vertu d’ententes informelles avec la police, appelées simples tolérances et permissions de police. Enfin, il est impossible d’évaluer l’énorme production de livres imprimés à l’extérieur de la France mais vendus dans le royaume. J’estime qu’il s’agit là de plus de la moitié des livres en circulation entre 1769 et 1789[5].

Pourquoi une telle proportion? L’approbation d’un censeur et l’octroi d’un privilège attestent qu’un livre ne contient rien qui puisse être une offense à la religion, à l’État, à la moralité ou à la réputation d’un éminent personnage. Ils constituent de surcroît une caution royale quant à la qualité du livre, sur le plan du style et du contenu comme de la rectitude idéologique. Il est vrai que la censure se fait moins rigoureuse dans les dernières années de l’Ancien Régime. Mais il faut disposer de temps et d’argent, et déployer de nombreux efforts, pour obtenir ne serait-ce qu’une permission tacite, accordée plus volontairement, mais qui ne donne pas le droit de vente exclusif (contrairement au privilège, précurseur du droit d’auteur moderne) et exige tout de même l’approbation d’un censeur. La Communauté des libraires et des imprimeurs de Paris domine le milieu de l’édition, elle qui a écrasé, par une guerre commerciale ayant sévi au xviie siècle, à peu près toute concurrence des éditeurs provinciaux, surtout ceux de Lyon et de Rouen. Soutenus par la Direction de la librairie, les membres de la Communauté bénéficient du droit exclusif d’imprimer et de vendre des livres dans la capitale et du quasi-monopole des privilèges liés aux nouveaux titres. Ils consolident leur pouvoir en régissant le commerce à Paris (par l’inspection des librairies, des imprimeries et des cargaisons de livres aux portes de la ville) et réussissent dans la plupart des cas à constituer un réseau de clients libraires en province. La Couronne tente de corriger certains des désavantages dont souffrent les commerçants de la province par la promulgation de nouveaux règlements, le 30 août 1777, sans que cela ne suffise à restaurer une véritable concurrence[6].

Devant les contraintes et les coûts, nombre d’auteurs et d’éditeurs de la province préfèrent confier la production de leurs livres à l’extérieur de la France, puis les mettre en marché dans le royaume en s’arrangeant pour que les inspecteurs locaux ferment les yeux. Ainsi, des dizaines de maisons d’édition essaiment autour des frontières de la France, à Amsterdam et dans les Pays-Bas autrichiens et la Rhénanie, jusqu’en Suisse et en Avignon, alors État pontifical. Les éditeurs étrangers de livres français avaient fait de bonnes affaires au xvie siècle, en satisfaisant à la demande d’ouvrages protestants. Au xviiie siècle, ce sont eux qui produisent la presque totalité des oeuvres des Lumières, ainsi que toutes les autres condamnées par la censure. C’est cependant du piratage qu’ils tirent le gros de leurs profits. Ce terme, très répandu à l’époque, est un peu trompeur, puisque les éditeurs de Genève ou d’Amsterdam ne contreviennent à aucune loi de ces lieux en réimprimant des livres d’abord parus à Paris. Il n’existe alors aucune entente internationale en matière de droit d’auteur. Lorsque les éditeurs étrangers vendent leurs ouvrages en France, ils n’en soulèvent pas moins l’ire de ceux à qui appartiennent les privilèges originaux, pratiquement tous des libraires membres de la Communauté des libraires et des imprimeurs de Paris (puisqu’il n’est pas permis aux auteurs de vendre eux-mêmes leurs livres avant la réforme de 1777; et peu nombreux seront ceux qui s’y mettront par la suite).

Les libraires de province, eux, sont des alliés naturels des éditeurs étrangers, surtout en raison de facteurs économiques. En effet, les livres piratés coûtent généralement moins cher que les oeuvres originales, qui doivent être produites dans le respect des critères de qualité dictés par le règlement royal. Les conditions sont variables, mais le papier, qui représente alors la moitié des coûts de production, voire plus, selon la taille du tirage, est souvent moins cher à l’extérieur de la France. Les éditeurs pirates arrivent aussi à proposer un prix inférieur à celui des éditions parisiennes en éliminant ce qu’ils appellent le « luxe typographique » : une mise en page aérée, des marges généreuses, la présence d’illustrations et l’utilisation de fontes de caractères coûteuses, par exemple. Ils réimpriment les livres qui se vendent bien, en fonction des rapports que leur font leurs agents parisiens et les commerçants de province, et n’ont pas à avancer de capital pour acheter les manuscrits aux auteurs. Bien entendu, ils doivent faire entrer les livres en fraude, mais ils comptent, en France, des alliés parmi les libraires chargés d’inspecter les cargaisons dans des villes au coeur des activités de distribution, telles que Rouen et Lyon. En dépit d’interruptions ponctuelles, ce système de distribution illégal fournit un large public provincial en livres relativement bon marché. En 1750, cette forme d’édition, fondée sur des ouvrages piratés et non censurés, est florissante, au grand dam des officiels royaux qui déplorent la fuite de capitaux vers l’étranger. Elle arrive également mieux à concilier production et demande que le système parisien corporatif et centralisé[7].

Comment mesurer la demande? C’est le problème auquel je me suis attaqué en rassemblant l’information trouvée dans les documents de la Société typographique de Neuchâtel (STN), seule maison d’édition de l’époque dont les archives nous sont parvenues à peu près intactes. La demande se révèle par la quantité faramineuse de documents de la STN : en premier lieu, on trouve les lettres contenant des commandes de livres envoyées, entre 1769 et 1789, par des libraires de pratiquement toutes les villes françaises d’importance; en second lieu, il y a les divers journaux dans lesquels les commis de la STN consignaient les commandes et les envois. Au cours des 15 dernières années, avec l’aide de nombreux auxiliaires de recherche, j’ai sélectionné un échantillon des clients les plus importants de la STN, procédé à la transcription de leurs dossiers et compilé des statistiques relatives à leurs commandes. Se sont ajoutés par la suite les dossiers d’intermédiaires du commerce du livre. J’ai dressé la carte des circuits commerciaux ainsi que le portrait social et économique de chacune des villes. Tous les manuscrits originaux, enfin, ont été numérisés.

Aussi riches soient-elles, ces données émanent presque entièrement d’une même source, et tout utilisateur du site Web s’interrogera sans doute quant à la représentativité des archives de la STN. En fait, il n’existe pas d’autre source comparable. Dans une étude antérieure, The Forbidden Best-Sellers of Prerevolutionary France, et un ouvrage publié parallèlement, The Corpus of Clandestine Literature in France, 1769–1789 (New York, 1995), j’ai été en mesure d’établir et de chiffrer la demande de livres interdits (non pas des oeuvres piratées, mais des livres dont l’illégalité, en fonction des critères de l’époque, était sans équivoque), puis de confronter mes résultats à quelques sources complémentaires, telles que des rapports faisant état de descentes de police dans des librairies, des listes de biens confisqués aux douanes de Paris et des catalogues de livres interdits. En revanche, les statistiques fournies dans le site Web portent sur des livres de toutes sortes, c’est-à-dire tous ceux en circulation dans le marché français durant les 20 années ayant précédé la Révolution. Comment les activités d’un seul éditeur peuvent-elles représenter une telle variété littéraire?

En tant qu’indicateurs de tendances relatives au marché global, les conclusions tirées à partir des archives de la STN ne peuvent être qu’approximatives. Toutefois, fortes de quelque 50 000 lettres, celles-ci sont suffisamment riches pour constituer un bon échantillon de la demande de livres telle qu’exprimée dans la correspondance de libraires de partout (ou presque) en France. Pour saisir l’importance de ces données, il faut comprendre deux facteurs caractérisant l’édition franco-suisse au xviiie siècle : la façon dont les maisons comme la STN mènent alors leurs activités, tant comme éditeurs que comme grossistes, ainsi que les pratiques de commande de livres chez les libraires français. Tous deux mettent en évidence des facettes de l’activité d’édition au début de l’époque moderne qui diffèrent de ce que nous connaissons aujourd’hui.

Ainsi, il arrive rarement à la STN de publier des éditions originales, sauf sur commande d’auteurs, lesquels assument alors les coûts. Elle réimprime (ou « pirate », dans l’optique des éditeurs originaux) des livres dont le succès est déjà avéré. Elle choisit ces derniers après avoir bien étudié le marché et sur les conseils des libraires les mieux informés parmi son vaste réseau. Elle ne se contente toutefois pas de vendre uniquement les ouvrages sortis de ses presses. Lorsque la STN imprime un titre, généralement dans un tirage d’un millier d’exemplaires, elle en échange la plupart du temps une bonne centaine (ou plus) contre quelques titres, en nombre égal d’exemplaires, puisés dans le fonds d’un ou de plusieurs éditeurs alliés. Les échanges se calculent habituellement en fonction du nombre de feuilles. Quant à la sélection des titres, la STN opte pour les ouvrages les plus susceptibles de bien se vendre. De cette façon, elle maximise la valeur et la variété de ses stocks tout en diminuant le risque, puisqu’elle ne peut savoir d’emblée si un ouvrage qu’elle imprime se vendra en totalité ou encore assez rapidement pour couvrir l’investissement. Lorsqu’un libraire lui commande un livre qu’elle n’a pas en stock, la STN effectue un échange ponctuel ou un achat à rabais auprès d’un éditeur allié (de Lausanne, Genève, Berne ou Bâle) qui se livre à des pratiques similaires. Pour la plupart des grandes maisons suisses, l’édition est donc indissociable de la vente en gros, et cette collaboration entre éditeurs-grossistes leur permet d’avoir accès à un vaste inventaire commun fluctuant et invisible. Les historiens n’ont jamais souligné l’importance des échanges dans ce système éditorial, sauf dans le cas de l’Allemagne, où cette pratique constitue la principale stratégie de mise en marché des livres jusqu’à la fin du xviiie siècle[8]. En Suisse, elle demeure cruciale jusqu’à la Révolution française, et elle se manifeste aussi dans les relations qu’entretiennent les éditeurs suisses avec certaines entreprises de Lyon, d’Avignon et même des Pays-Bas, en dépit des coûts de transport qu’elle engendre. Bien entendu, les éditeurs suisses sont en concurrence les uns avec les autres, ce qui ne les empêche toutefois pas de forger des alliances propres à renforcer les liens commerciaux existants. Il leur arrive de publier en coédition, et donc de partager les coûts et les risques. Ces publications conjointes sont particulièrement efficaces dans le contexte spéculatif du piratage, alors qu’il devient crucial de devancer les autres pirates, avant que la demande ne se tarisse. À divers moments, la STN conclut des ententes formelles avec la Société typographique de Lausanne et avec la Société typographique de Berne, de sorte que les trois unissent leurs forces pour procéder à un piratage systématique et à grande échelle[9].

Ces dispositions en matière d’échanges et de piratage permettent à la STN de se constituer des stocks de livres importants et diversifiés, mais certaines activités sont plus importantes que d’autres pour l’économie générale de l’entreprise. Ainsi, elle vend plus d’ouvrages qu’elle a elle-même publiés que de livres qu’elle s’est procurés par échanges. Dans sa correspondance commerciale, elle établit une distinction entre les livres de fonds (soit ses propres publications) et les livres d’assortiment (qui font partie de l’inventaire général), et procède de même dans ses journaux, dans lesquels ses publications apparaissent dans des comptes séparés, alors que les livres échangés sont regroupés sous un « compte d’échanges ». Il faut garder cette distinction à l’esprit lorsqu’on compile des statistiques tirées des archives et s’abstenir d’accorder le même poids aux livres publiés par la STN qu’à ceux acquis en vertu d’échanges. De manière à éviter les comparaisons trompeuses, les titres des éditions de la STN figurent en couleur dans les tableaux statistiques du site Web. Quant aux listes d’ouvrages les plus en demande, elles sont reproduites sous deux formes : d’abord, une liste qui comprend les deux types de livres, puis une liste dont sont exclues les éditions de la STN. Dans les deux cas, la base statistique est suffisamment solide pour qu’on puisse tirer des conclusions générales, car les stocks de la STN croissent jusqu’à devenir gigantesques au milieu des années 1770. En 1775, elle va jusqu’à soutenir : « Et il n’en paraît aucun [nouveau livre] de quelque mérite en France que nous ne soyons en état de fournir[10]. » Son catalogue de 1785 contient 700 titres, et l’inventaire de ses entrepôts effectué en 1787 recense 1 500 titres.

Le large éventail de livres offert par la STN reste dans une certaine mesure tributaire de la manière dont les libraires font leurs commandes. Les pratiques de l’époque sont variables, bien entendu, mais la lecture attentive de la correspondance de la STN révèle que le commerce en gros implique deux types de transactions : les commandes aléatoires de clients ponctuels et celles, régulières, venant des clients habituels. La STN fait parvenir ses catalogues et ses prospectus à des centaines de marchands. La plupart d’entre eux, tentés par un titre en particulier ou curieux de tester les services d’un nouveau fournisseur, se contentent de commander quelques titres sans jamais nouer avec celui-ci de relations commerciales durables. Ils s’approvisionnent principalement chez d’autres grossistes, qui leur offrent de meilleures conditions ou une livraison plus rapide, ou qui se sont acquis leur fidélité par des années de bons services. Tout en répondant à la demande de ces clients ponctuels lorsque l’occasion se présente, la STN bâtit son propre réseau de clients récurrents. La correspondance révèle une tendance récurrente dans ses affaires courantes, à savoir la prudence dont font preuve les détaillants dans leurs commandes. Ainsi, ils réalisent souvent, de manière anticipée, des ventes auprès de leurs propres clients avant de s’engager à acheter des livres auprès d’un fournisseur étranger. De plus, plutôt que de saupoudrer leurs achats chez plusieurs fournisseurs, ils préfèrent faire affaire avec quelques bonnes maisons. Ils sont aussi portés à attendre d’avoir besoin de plusieurs titres, tous commandés dans une seule et même transaction, et évitent de se livrer à la spéculation par l’achat d’un grand nombre d’exemplaires d’un ouvrage, à moins d’avoir pressenti une demande particulièrement élevée. Ils commencent par acheter de petites quantités de divers livres, puis procèdent à des commandes ultérieures de titres dont la popularité ne se dément pas. Comme l’explique la veuve de Charles-Antoine Charmet peu après la mort de celui-ci, alors qu’elle a repris les rênes de leur commerce de Besançon : « Mon mari avait pour principes de prendre beaucoup d'articles et en petit nombre[11]. » Il n’y a pas de retours de marchandise au xviiie siècle. En de rares occasions, comme la liquidation de stocks à la suite d’une faillite, les livres peuvent être vendus en commission, mais ce type d’arrangement n’a rien à voir avec la pratique moderne des retours. Par conséquent, les libraires ne commandent à peu près jamais plus d’une douzaine d’exemplaires d’un titre en particulier (ce qui leur permet parfois d’en recevoir gratuitement un treizième), mais sont soucieux de demander assez de titres à la fois pour que la taille de l’envoi leur permette de bénéficier de tarifs réduits.

Les livres sont expédiés non reliés et en paquets de feuilles dont on fait des balles. Ce sont normalement les clients qui voient à faire relier les ouvrages, mais les libraires détaillants s’en chargent parfois. Les voituriers n’acceptent pas de transporter les balles pesant moins de 50 livres et offrent souvent des rabais pour l’expédition de grosses quantités. Les petits envois, en ballots de moins de 50 livres plutôt qu’en balles, sont transportés par carrosse, ce qui coûte beaucoup plus cher. La distinction entre voiture et carrosse est fondamentale dans le commerce du livre, puisque les livres possèdent alors une valeur intrinsèque relativement faible par rapport aux frais liés à leur expédition. De plus, il faut d’habitude que le récipiendaire paie sur réception. Les lettres des libraires se lisent ainsi comme une interminable complainte à propos des coûts du transport.

Il arrive que les libraires tentent de profiter de la concurrence prévalant entre les divers fournisseurs afin de leur soutirer les conditions les plus avantageuses. La plupart du temps, ils cherchent toutefois à tisser des liens étroits avec certains éditeurs-grossistes, qui peuvent alors faire preuve de souplesse quant aux paiements, traiter leurs commandes en priorité et leur offrir, à l’occasion, des rabais. Au lieu de faire affaire avec une grande quantité de fournisseurs, ils se limitent le plus souvent à quelques-uns en qui ils ont confiance. La confiance est d’ailleurs indispensable dans un commerce du livre (comme, sans doute, dans toutes les entreprises, à la naissance du capitalisme) qui se déploie sur un vaste territoire, ce qui facilite la fraude. Les hommes d’affaires qui opèrent loin de leurs victimes ont beau jeu d’exploiter à leur guise les ficelles du métier. Par exemple, certains éditeurs vont jusqu’à annoncer la réimpression d’un livre simplement pour voir si la demande justifie qu’ils en fassent l’édition et, du même coup, dissuader les concurrents de le faire. Ou encore, ils avantagent leurs libraires favoris dans les envois, de sorte que ceux-ci font main basse sur le marché avant même que les autres libraires de la région n’aient reçu leurs exemplaires. Cela dit, ce sont davantage les éditeurs-grossistes que les commerçants qui risquent l’abus de confiance, surtout dans les zones plus troubles du commerce du livre. Par exemple, une fois gagnée la confiance de la STN, des commerçants marginaux, comme Malherbe (Loudun), passent commande par-dessus commande jusqu’à tirer la plus grande partie de leurs stocks de la maison neuchâteloise et invoquent alors toutes sortes d’excuses pour ne pas payer les lettres de change à l’échéance[12]. En contrepartie, certains détaillants à l’honnêteté irréprochable, comme Charmet de Besançon, envoient eux aussi le gros de leurs commandes à la STN, mais parce qu’ils préfèrent s’approvisionner auprès d’un seul fournisseur qu’ils connaissent depuis nombre d’années, et qui aura su se montrer fiable et compréhensif lorsque les affaires étaient moins bonnes. Mais peu importe les motivations, le nombre des commandes permet de se faire une idée générale des affaires d’un fidèle client de la STN. J’insiste sur ce point puisqu’il a une incidence sur la décision, fondamentale, quant à la meilleure façon de compiler les statistiques. Il serait possible d’éplucher tous les comptes de la STN (consignés dans des registres superbement tenus, les journaux, brouillards et mains courantes) et de relever la vente de chaque livre à chaque client. J’ai envisagé, lorsque j’ai amorcé en 1965 l’étude des comptes de la STN et de sa correspondance, le recours à cette stratégie qui ouvrait la perspective de retracer la diffusion de la littérature française partout en Europe. Mais en y regardant de plus près, j’ai bien vu que les résultats ainsi obtenus seraient trompeurs. En effet, la STN entretient une correspondance avec des centaines de libraires installés de Moscou à Naples, en passant par Budapest et Dublin, mais la plupart de ses correspondants sont des clients passagers qui font un très petit nombre de commandes (une ou deux, pour la plupart), par essai, comme ils le disent eux-mêmes. Quelques-uns des titres du catalogue de la STN retiennent leur attention, et ils se les procurent afin de mesurer la qualité des éditions, le coût du transport et le temps que les livres mettront à leur parvenir. La grande majorité d’entre eux ne répètent pas l’expérience, ayant constaté que les conditions consenties sont meilleures ou le service, plus rapide, chez un autre fournisseur, généralement situé à proximité ou avec lequel ils ont déjà établi des liens de confiance. Par conséquent, la STN ne parvient généralement à vendre que quelques exemplaires d’un livre dans une vaste région, voire un pays entier; on ne peut s’appuyer sur cette donnée pour qualifier ni la diffusion de ce livre, ni les activités du libraire s’en étant porté acquéreur. Vu la dimension ponctuelle et aléatoire des ventes, il est hasardeux de les additionner pour ensuite établir des généralisations quant à la dissémination de la littérature. De plus, les données sont trop minces pour qu’on puisse en venir à des conclusions quant aux caractéristiques de grands marchés comme l’Espagne, le Portugal, le Danemark, la Suède, l’Angleterre et l’Allemagne.

Prenons l’exemple d’un livre à très grand succès, Candide, de Voltaire. La consultation des comptes de la STN permet de situer sur une carte de l’Europe chacun des exemplaires vendus par elle, sauf que les quantités sont si négligeables que la carte devient vite inutile[13]. Ainsi, 14 exemplaires ont été expédiés à des libraires de Moscou et de Saint-Pétersbourg, mais aucun en Espagne, au Portugal, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne et en Scandinavie. Peut-on pour autant en conclure que la demande de Candide est alors plus grande en Russie que dans tous les autres pays évoqués et qu’elle s’est pour ainsi dire tarie dans la plus grande partie de l’Europe occidentale entre 1769-1789? Certes, non. Les libraires de ces pays font tout simplement affaire avec d’autres éditeurs et grossistes. Gabriel Cramer, l’éditeur de Voltaire à Genève, est très actif dans la péninsule Ibérique et y a sans doute vendu de nombreux exemplaires de Candide, mais on ne peut en être sûr, puisque le seul document consultable est son grand livre, qui fait mention de ses clients, mais pas des livres achetés par ceux-ci[14]. Voltaire exerce en outre une influence considérable sur la vie culturelle de Berlin, surtout en raison des relations qu’il entretient avec Frédéric II. Néanmoins, la STN n’y vend pas un seul exemplaire de Candide. En 1769, le marché du livre à Berlin, et dans tout le nord de l’Allemagne, est dominé par Philipp Erasmus Reich, l’éditeur qui a transformé le commerce dans ce pays[15]. Or Reich n’entretient aucun lien avec la STN. En réalité, il est très difficile de retracer les ventes de la STN en Allemagne, puisque celles-ci se font en majorité lors des foires du livre de Leipzig et de Francfort, et qu’on ne sait pas quel chemin prennent les ouvrages par la suite[16]. Qui plus est, la STN ne vend pas elle-même ses livres durant les foires, mais a recours à des intermédiaires tels Johann Jacob Flick et C. A. Serini de Bâle, ainsi que Emmanuel Haller et la Société typographique de Berne. Les journaux de la STN ne portent nulle trace de cette diffusion. Ce qu’ils révèlent, en revanche, c’est l’importance du commerce (que ce soit par des ventes ou des échanges) ayant cours entre la STN et les autres maisons suisses, lesquelles écoulent par la suite les ouvrages de la STN dans leurs propres réseaux. La destination ultime de ces livres (qui représentent au moins le quart des activités de la STN) est indéterminable.

Des problèmes similaires se posent dans l’étude des ventes effectuées par la STN en France, son marché principal. Elle ne sera jamais très active à Paris, où la Communauté des libraires et des imprimeurs, avec le concours de la police, fait tout en son pouvoir pour éradiquer la concurrence d’éditeurs étrangers se spécialisant dans les éditions piratées. Les marchands de province trouvent attrayants les prix relativement bas de la STN, mais ils commencent souvent par faire un essai, afin de jauger la qualité des ouvrages ou l’efficacité de la logistique, sans pour autant passer une seconde commande. Un retard dans la livraison ou la présence d’un grand nombre de défets suffit à les dissuader de nouer des relations plus durables. Leurs noms figurent une ou deux fois dans les journaux de la STN, puis n’y sont plus. Bien entendu, la STN constitue son propre réseau au fil du temps, mais de manière irrégulière et inégale, ce qui rend difficile la comparaison des ventes effectuées dans une ville avec celles faites dans une autre. En fait, la plupart des contacts entretenus par la STN avec des détaillants mènent à un volume de ventes insuffisant, si bien qu’on ne saurait en tirer un profil commercial même partiel. Il n’y a que dans les cas d’exception, comme celui de l’édition en quarto de l’Encyclopédie, qu’il devient possible de s’appuyer sur les archives de la STN pour suivre la diffusion géographique et sociologique d’un livre[17]. De surcroît, il est impossible de retracer une bonne part des ventes de la STN au-delà de ses transactions avec des intermédiaires à Genève, Lausanne, Berne et Bâle. La conclusion est décevante, certes, mais incontournable : une compilation statistique qui reposerait strictement sur l’addition des ventes enregistrées par la STN ne pourrait que produire des données erronées et inutilisables. Les auteurs de The French Book Trade in Enlightenment Europe, 1769–1794, accessible en ligne, tentent d’appliquer cette démarche, sans en éviter les pièges, dont celui que je viens d’évoquer. Bien qu’il contienne des cartes et de l’information bibliographique utiles, l’ouvrage ne parvient pas à bien rendre compte de la diffusion[18].

Plutôt que de préconiser le regroupement de toutes les transactions de la STN, j’ai opté pour une stratégie d’échantillonnage, tout en combinant analyse quantitative et qualitative. Dans quelle mesure les commandes d’un libraire sont-elles représentatives de ses activités? Pour en juger, il est nécessaire de les compiler en quantité suffisante, mais aussi de lire les lettres dans lesquelles ces commandes figurent. Seule une étude minutieuse de la correspondance est susceptible de faire émerger le contexte dans lequel se faisaient les ventes, les conditions qui en fixaient les limites ainsi que la nature du rapport unissant client et fournisseur. On constate que les libraires écrivent généralement des lettres laconiques, pragmatiques, mais qu’après avoir développé un lien de confiance avec la STN, ils les émaillent souvent de remarques plus personnelles et de réflexions à propos du commerce du livre. Parce qu’elle est loin de se limiter aux affaires, cette correspondance commerciale ouvre une perspective inédite sur la vie provinciale française de l’époque. Dans certains cas, elle permet de suivre un libraire à différentes étapes de sa vie : il ouvre boutique, se marie, fonde une famille; un jour, il tombe malade, puis meurt. Les lettres envoyées par des voisins et d’autres marchands complètent le tableau. En dépit de leur banalité, ou plutôt en raison de celle-ci, ces lettres constituent une lecture fascinante. Le site Web en compte des centaines. Mises en parallèle avec les statistiques, elles éclairent la compréhension du commerce du livre de l’époque et de son profond ancrage dans l’ordre social de l’Ancien Régime.

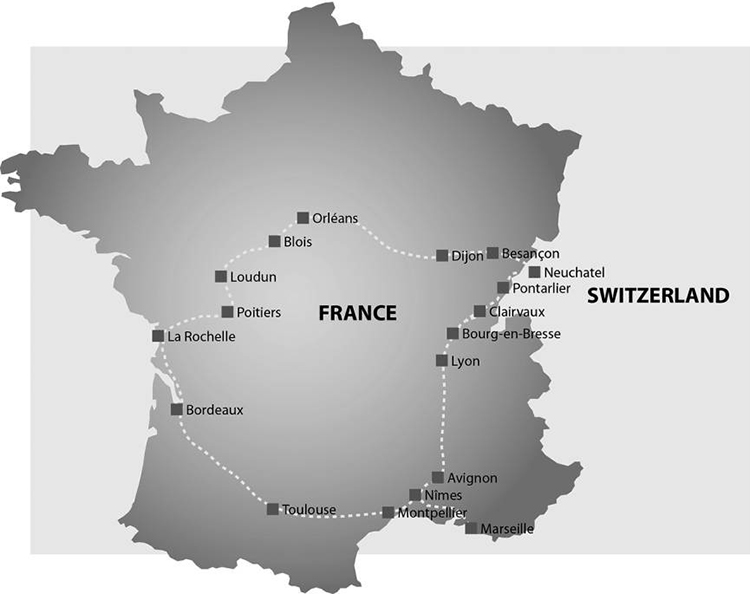

Seule une minorité des milliers de dossiers déposés dans les archives de la STN offrent une perspective aussi riche. J’en ai choisi 18 et, à l’aide d’auxiliaires de recherche, j’ai transcrit toutes les lettres des libraires puis identifié les ouvrages commandés par eux. Enfin, j’ai réalisé des tableaux pour illustrer la quantité d’exemplaires commandés de chacun des titres, ainsi que le nombre de commandes et les dates de celles-ci. Par-delà les particularités individuelles, les 18 études de cas permettent de dégager des constantes. Elles donnent une idée fiable de la demande de livres dans une vaste portion de la province française, comme si l’on partait des provinces de l’est pour descendre la vallée du Rhône, avant de traverser la Provence et le Languedoc, pour ensuite remonter la côte ouest jusqu’à la vallée de la Loire, puis de passer en Bourgogne pour revenir en Franche-Comté, et de là, vers Neuchâtel. C’est là l’itinéraire suivi par Jean-François Favarger, commis voyageur de la STN, dans un tour de France qui dure cinq mois, en 1778 (figure 2). Dans son carnet de voyage et sa correspondance, accessibles dans le site Web, il fait état de tous les libraires rencontrés. Guidé par les réponses formulées par la STN, et par les instructions consignées dans son carnet, Favarger s’applique à vendre des livres, à recouvrer des créances et à jauger le commerce qui s’effectue dans chacun des lieux visités.

Figure 2

Itinéraire de J.-F. Favarger en 1778

Les lieux indiqués correspondent à des pages du site Web (qui propose aussi une version couleur de la carte).

Cette documentation, très riche, vient compléter la correspondance des libraires. Il devient possible de comparer le portrait synchronique du commerce en 1778 avec la perspective diachronique qu’offrent les lettres écrites entre 1769 et 1789. Je me suis penché sur les dossiers de tous les clients du reste de la France, mais me suis concentré sur les portions des archives à la documentation la plus étoffée, plutôt que d’élargir l’échantillonnage statistique aux lieux non visités par Favarger.

Par l’analyse quantitative doublée de la lecture critique de la correspondance, il est possible d’inférer à la fois les ventes et la demande de livres. Les titres reçus par les libraires correspondent à peu de choses près à ceux indiqués dans les commandes. Toutefois, il n’est pas rare que la STN se voie incapable de fournir certains des livres commandés, soit parce qu’elle ne les a pas en stock, soit parce qu’elle n’arrive pas à se les procurer auprès d’autres éditeurs-grossistes. Dans les livres de commissions, ses commis consignent les commandes à gauche (au verso) et les envois à droite (au recto). Les disparités observées entre les données montrent que, fréquemment, la STN ne remplit pas la commande dans son entièreté; cependant, dans les registres des 18 libraires, commandes et ventes coïncident presque exactement. Les statistiques permettent donc de mesurer, quoique de manière approximative, la diffusion des livres ainsi que d’avoir une idée plus juste de la demande.

Voilà une thèse relativement convaincante en soi, mais peut-on s’appuyer sur celle-ci pour tirer des conclusions solides? Je la soutiens, tout en souhaitant que mes statistiques soient significatives. C’est là un écueil qui exige un certain exercice d’autocritique. Quelles sont les faiblesses de la stratégie que je viens d’énoncer?

Dans certains cas, la base statistique peut s’avérer dangereusement mince. Parmi les 18 libraires, Constantin Lair, de Blois, est celui ayant commandé le moins de livres, soit seulement 34 titres en tout. Instituteur et petit vigneron, il mène aussi un commerce de livres en appoint, et ses lettres indiquent qu’il s’approvisionne presque exclusivement auprès de la STN. C’est pourquoi, en dépit de ses commandes modestes, je l’ai inclus dans mon échantillon. Son cas permet en fait d’illustrer les activités d’un acteur marginal du commerce du livre dans ses ramifications les plus fines. Des libraires de longue date tenant boutique dans de grandes villes (par exemple, Rigaud, à Montpellier, et Mossy, à Marseille) passent, eux, des commandes fréquentes et très précises à la STN, mais ils s’approvisionnent aussi auprès d’autres éditeurs-grossistes telles la Société typographique de Lausanne et la Société typographique de Berne. Les autres sociétés typographiques leur fournissent-elles à peu près les mêmes livres que la STN?

J’ai étudié la correspondance entre la STN et les autres maisons suisses afin de cerner les activités de ces dernières. Certains des dossiers sont très volumineux. On trouve : 631 lettres de la Société typographique de Berne; 223 lettres de la Société typographique de Lausanne, sans compter les 151 envoyées par son directeur, Jean-Pierre Heubach, et les 83 d’un associé, Jean-Pierre Bérenger; 421 lettres de François Grasset (Lausanne); 207 de Barthélémy Chirol (Genève); 130 de Jean Abram Nouffer (Genève); et 75 de C. A. Serini (Bâle). La correspondance soutenue ainsi que les échanges effectués entre éditeurs montrent que tous vendent le même genre de livres et, souvent, les mêmes titres. Leurs catalogues, inclus dans la correspondance, présentent peu de dissemblances. Des détaillants comme Rigaud et Mossy ont pour habitude de commander le même ouvrage chez deux ou trois maisons suisses différentes; ils s’assurent ainsi d’en avoir suffisamment et en temps opportun, et d’atténuer le risque de confiscation.

Il serait toutefois faux d’affirmer que les archives de la STN sont riches au point de jeter un éclairage sur les activités de toutes les maisons d’édition de Suisse. Par exemple, elles ne contiennent que trois lettres en provenance de Gabriel Cramer, figure importante de l’édition genevoise. Contrairement aux Neuchâtelois, il imprime nombre d’éditions originales, dont des oeuvres de Voltaire. Il ne cherchera jamais à nouer des liens étroits avec la STN, car le piratage exercé par celle-ci l’indigne, notamment lorsqu’elle réimprime son édition des Questions sur l’Encyclopédie de Voltaire à son insu (et avec la complicité de l’auteur). La STN fait peu d’affaires avec Barthélémy de Felice (situé à proximité, à Yverdon), sans doute parce qu’il a bâti son entreprise sur une édition expurgée et augmentée de l’Encyclopédie, qui entre en concurrence avec la réimpression en quarto produite à Genève, Neuchâtel et Lyon sur laquelle spéculait la STN. Les sources secondaires portant sur l’édition en Suisse contiennent quantité de renseignements pertinents, mais pas assez pour qu’on puisse se livrer à des comparaisons méthodiques[19].

Il est donc possible, bien que peu probable, que les activités des autres éditeurs helvètes aient différé passablement de celles de la STN, ou que de manière générale, le commerce, en Suisse, ait revêtu un caractère différent de celui des Pays-Bas. Cependant, l’étude des correspondances de Pierre Gosse fils de La Haie (59 lettres), J. L. Boubers de Bruxelles (35 lettres), Clément Plomteux de Liège (15 lettres) et de quelques autres éditeurs établis par-delà la frontière nord de la France n’a fait émerger aucune différence fondamentale. Lorsque les dirigeants de la STN parcourent les Pays-Bas en voyage d’affaires, ils ont droit à un accueil plutôt tiède chez la plupart des éditeurs, qui les perçoivent comme des rivaux dans la poursuite d’un même objectif, la vente du même genre de livres. Le piratage, répandu tout autour des frontières de la France, fait en sorte que des dizaines d’éditeurs-grossistes jouent du coude pour répondre à la demande émanant des mêmes marchés français. Le flot de livres piratés qui atteint la France à partir des Pays-Bas en transitant par Rouen et celui qui déferle de Suisse en passant par Lyon sont sans doute de même nature.

Si je dois tempérer cette affirmation d’un « sans doute », c’est que je ne dispose pas de preuves fermes. Mais en appui à celle-ci, je soulignerai une caractéristique importante distinguant l’édition au début de l’ère moderne de cette activité telle qu’elle se pratique maintenant. Les succès de librairie sont, de nos jours, produits par un seul et même éditeur, qui vend un grand nombre d’exemplaires d’un ouvrage, la plupart du temps par la réimpression en plusieurs grands tirages, et parfois en cédant les droits sur l’édition de poche. Au xviiie siècle, les livres à succès étaient produits par de nombreux éditeurs en de nombreux petits tirages (d’habitude autour de 1 000 exemplaires) et vendus sur les mêmes marchés au même moment. Voilà pourquoi nos bibliothèques possèdent tant de versions différentes des mêmes oeuvres de l’époque.

J’en conclus que mes statistiques offrent une mesure juste du commerce effectué par la STN en France, même si elles ne représentent qu’un échantillon des commandes reçues. Elles couvrent 1 145 titres commandés par des libraires français entre 1769 et 1789. Cet échantillon permet-il de juger du marché du livre en France de manière générale? Il est difficile d’estimer le nombre de nouveaux ouvrages produits chaque année, mais si l’on se fie au registre de privilèges et de permissions tacites, le nombre total de titres parus de 1750 à 1789 serait d’environ 30 000. La production annuelle, qui varie assez peu après 1767, se porte autour de 750[20]. Par conséquent, les 1145 titres de l’échantillon équivaudraient à peu près à 8 % des nouveaux ouvrages publiés légalement en France durant les 20 années d’existence de la STN. La disparité des sources (les commandes des libraires, d’une part, et les demandes de permission de publier, d’autre part) rend pour ainsi dire impossible le calcul de pourcentages ou de proportions exacts. Il est préférable, à mon avis, de s’en tenir aux calculs faits, à l’époque, par les professionnels du livre eux-mêmes dans le cadre de leurs fonctions. Au moment de décider quels titres réimprimer, la STN en évalue le succès potentiel dans le marché global; les libraires, eux, commandent à la STN les livres qui risquent de se vendre le mieux dans le marché local. Sans être précises, les données portant sur les 1145 titres dans les tableaux statistiques ne sont pas aléatoires pour autant. Elles illustrent le jugement d’experts qui ont tout intérêt à répondre à la demande telle qu’elle est mesurable dans les conditions prévalant au xviiie siècle.

Témoignant de la demande relative à chacune des 1 145 oeuvres, les statistiques fournissent une idée sommaire des échanges commerciaux de chacun des 18 libraires. Par regroupement, il est possible d’établir, si l’on me passe l’anachronisme, un « palmarès des succès de librairie », et d’évaluer quels étaient les livres les plus en demande chez les libraires pris séparément, puis de façon globale. Même de nos jours, les palmarès ont leurs limites, en raison des difficultés inhérentes au recensement des commandes; il ne faut donc pas s’attendre à une précision absolue des listes auxquelles figurent des livres diffusés il y a deux siècles et demi. Tout ce que je suis en mesure d’affirmer, c’est que les « palmarès » et les tableaux que j’ai compilés offrent le portrait accessible le plus éclairant quant aux goûts des Français en matière de livres vendus en librairie entre 1769 et 1789.

Avant de donner un aperçu des statistiques, je mentionnerai trois difficultés supplémentaires dont il faut tenir compte. Premièrement, le succès en dents de scie connu par la STN durant les deux décennies étudiées signifie que le volume des commandes n’est pas constant. Ce n’est qu’à partir de 1771 qu’elle commence à déployer des activités commerciales d’envergure en France. Or en juin 1783, l’État français adopte des mesures concrètes pour endiguer le flot d’ouvrages illicites et piratés en provenance de l’étranger. À la fin de 1783, la STN connaît d’importantes difficultés financières et doit réduire ses activités par la liquidation de stocks, au lieu de prendre de l’expansion par un accroissement des nouvelles publications et des échanges. Par conséquent, les statistiques les plus révélatrices sont celles de la période 1771-1784, alors que celles couvrant les cinq dernières années de l’Ancien Régime s’avèrent moins fiables. Deuxièmement, certains titres pèsent plus lourd que d’autres dans les statistiques établies à partir des commandes reçues par la STN. Comme je le mentionnais, les libraires de l’époque basent leurs commandes sur les demandes de leurs clients, en plus de se fier à leur propre intuition quant à la popularité éventuelle d’une oeuvre, après avoir pris connaissance des nouvelles publications par l’entremise de leur correspondance commerciale ou de publicités dans les périodiques. Ils sélectionnent le plus souvent des ouvrages figurant dans les catalogues de la STN, que celle-ci fait régulièrement parvenir aux libraires de partout en France. Un titre du catalogue risque d’être commandé plus souvent qu’un titre qui n’y figure pas, de la même manière que les publications de la STN prennent plus de place que les livres d’assortiment dans ses échanges commerciaux. Dans l’analyse des statistiques, il faut prendre en considération de tels facteurs. Une autre difficulté d’interprétation tient à la distribution géographique des commandes. À quoi les ressemblances observées entre les commandes d’un libraire marseillais et celles d’un libraire bisontin tiennent-elle? Serait-ce qu’ils ont tous deux accès aux mêmes sources : catalogues de la STN, prospectus et circulaires que celle-ci envoie par la poste, annonces placées par d’autres éditeurs dans les revues littéraires? Ou que les élites plutôt aisées et instruites de l’époque ont les mêmes goûts littéraires, que ce soit à Marseille, à Besançon, ou ailleurs en France? Je ne saurais dire, mais l’absence d’une dimension « locale » dans la plupart des commandes est néanmoins frappante. Il y a évidemment des exceptions : demande élevée d’ouvrages protestants à Nîmes, de traités de médecine à Montpellier et de livres sur la viticulture à Bordeaux. En ce qui a trait à la littérature du temps, toutefois, des préférences similaires semblent prévaloir chez les classes supérieures, en dépit de la grande diversité des cultures régionales.

Enfin, il faut souligner que les statistiques mettent en lumière certaines caractéristiques propres à la STN. Celle-ci, sans faire d’un genre en particulier son seul créneau, vend beaucoup d’ouvrages protestants et se sert de réseaux huguenots pour les diffuser en France, surtout dans des villes telles que Nîmes et La Rochelle. En revanche, ses stocks contiennent peu d’ouvrages catholiques, même si elle offre, par exemple, aux cisterciens de Cîteaux de faire pour eux l’impression d’un bréviaire. Bien que les statistiques concernant la demande de livres religieux chez les protestants français soient étoffées, elles ne permettent pas de tirer des conclusions sur la demande en matière de littérature religieuse en général. En outre, la STN ne donne pas dans les livres de colportage ni ne tient de manuels techniques ou autres. Elle vend par contre énormément de livres destinés aux enfants et a su investir le créneau du récit de voyage. Elle pratique également le commerce de livres frappés d’un interdit sévère (romans pornographiques, libelle politique, etc.), sans toutefois en faire une spécialité. Pour répondre à la demande de certains libraires, la STN convient d’échanges avec des éditeurs marginaux comme Jacques-Benjamin Téron et Gabriel Grasset (Genève), qui, eux, transigent volontiers dans ce segment du marché le plus dangereux (et le plus lucratif). En outre, la STN ne manifeste pas d’empressement particulier à publier les oeuvres des philosophes des Lumières, en dépit d’exceptions notables, dont Système de la nature de d’Holbach et Questions sur l’Encyclopédie de Voltaire. Son fonds de commerce est surtout composé d’une grande variété de livres ordinaires, et elle ne lésine pas sur l’investissement lorsqu’il s’agit de publier des livres à succès (ou dont elle présume le succès éventuel).

Le jugement des dirigeants de la STN est-il teinté d’un certain parti pris, esthétique ou idéologique, quant à ce qu’il convient de publier ou d’échanger? Ceux-ci ont certes leurs opinions, mais rien ne laisse croire que leurs principes, leurs valeurs ou leurs attitudes aient différé grandement de ceux de leurs contemporains. La lecture de milliers de lettres et l’étude des publications (deux des partenaires fondateurs de la STN, Frédéric-Samuel Ostervald et son gendre, Jean-Élie Bertrand, sont eux-mêmes des auteurs) permettent de dégager une image, celle d’hommes cultivés, éclairés et plutôt conservateurs, en cela assez typiques des élites de la principauté suisse de Neuchâtel et de Valangin, dont le roi de Prusse est alors le souverain depuis 1707. Ostervald, le partenaire principal, a 56 ans en 1769. Membre d’une éminente famille, il a occupé des postes importants à la gouvernance de la ville, où il s’est employé à défendre les intérêts de la bourgeoisie, et a publié un traité de géographie qui lui a permis de consolider sa position parmi les hommes de lettres de la région. Quant à lui, Bertrand, un érudit, était professeur au collège de la ville et pasteur, du moins jusqu’à son exclusion, en 1771, de la Vénérable Classe des pasteurs, après que la STN eut publié une édition clandestine de l’oeuvre athée de d’Holbach, Système de la nature (mentionnons que la même STN publiera également deux ouvrages réfutant Système de la nature). Un volume rassemblant ses sermons donne à penser que Bertrand souscrivait à une morale chrétienne traditionnelle, qui n’avait pas grand-chose à voir avec le matérialisme de d’Holbach. Samuel Fauche, le troisième partenaire de la STN, quitte la société en 1772 à la suite d’une dispute; il avait glissé un pamphlet dans un envoi à l’insu de ses associés, dans le but d’en faire lui-même le commerce. Il retourne à ses activités de libraire indépendant et est remplacé, en 1777, par Abram Bosset de Luze, riche homme d’affaires féru de littérature. Ce que l’on sait des hommes qui dirigent la STN porte à croire que leurs vues coïncident, de manière générale, avec les idées des Lumières, mais qu’ils ne se servent de leur entreprise pour faire la promotion ni de celles-ci, ni de quelque autre cause. Ils cherchent avant tout à engranger les profits, l’argent étant à leurs yeux « le grand mobile de tout », comme en fait foi leur correspondance[21].

Ils n’y parviennent pas toujours. En 1783, ils évitent de peu la faillite, ce qui pourrait laisser croire qu’ils arrivaient mal à arrimer l’offre à la demande. En réalité, leurs difficultés financières tiennent à d’autres facteurs, dont la mesure adoptée par le gouvernement français le 12 juin 1783 visant à restreindre l’importation de livres par l’exigence qu’ils transitent dorénavant par Paris, là où ils peuvent faire l’objet d’une inspection minutieuse, avant d’être acheminés à destination. Par conséquent, les commandes reçues par la STN (y compris celles auxquelles elle n’a pas été en mesure de donner suite) constituent la meilleure source pour évaluer la demande d’ouvrages français à l’aube de la Révolution. Il s’agit de la meilleure source à laquelle on ait accès, à tout le moins. Si j’en souligne les limites, ce n’est pas pour décourager l’étude des données. Au contraire, je veux mettre celles-ci à la disposition d’autres chercheurs, qu’ils puissent les analyser et en faire la critique. Il y a là un enjeu de recherche important, pour la compréhension de ce qu’était la France prérévolutionnaire, certes, mais aussi pour l’étude de la littérature et de l’histoire en général.

Les difficultés conceptuelles et méthodologiques étant maintenant énoncées, je procéderai à la présentation des statistiques et du site Web. Une fois ce dernier téléchargé, le lecteur peut consulter une carte reprenant les lieux du « tour de France » effectué par Favarger en 1778. En cliquant sur un lieu, il accède à de nombreux niveaux d’information, l’ordre étant le même pour chacun des libraires. S’il clique sur « Besançon » (figure 3), par exemple, il trouvera :

-

Une gravure d’époque de la ville;

-

Des données sommaires à propos de Besançon;

-

Un lien vers de l’information plus approfondie : libraires et imprimeurs locaux, taux d’alphabétisation, écoles et institutions culturelles, activités commerciales et manufacturières, structures administratives, etc.;

-

Des liens vers des pages Web portant sur les deux principaux libraires de la ville.

-

Puis, dans la page consacrée à Charmet, le lecteur consultera :

-

Une monographie à propos de l’homme et de son commerce;

-

La transcription de ses 179 lettres à la STN;

-

Une liste de tous les livres commandés, en ordre alphabétique de titre (le nombre d’exemplaires et la date des commandes sont précisés);

-

Une liste des ouvrages les plus commandés par Charmet;

-

Une version numérisée des lettres manuscrites.

-

Le lecteur pourra également consulter le carnet de voyage de Favarger ainsi que sa correspondance avec la STN en cliquant sur l’onglet en question dans le menu. Selon le sujet qu’il souhaite explorer (un livre, un auteur, un éditeur, un libraire, un contrebandier, une ville), il cliquera sur une série de liens, fils conducteurs entre tous les documents de la base de données. Suivant son chemin à travers le contenu, il pourra incorporer ce qui lui semble pertinent à sa propre collecte de données. Une liste principale contient les 1 145 titres recensés, ainsi que toutes les commandes les concernant, leur date et le nombre d’exemplaires. Les répétitions sont révélatrices de la persistance de la demande de chacun des titres.

Figure 3

Page Web relative à Besançon

Une liste de livres à succès permet de savoir lesquels sont le plus en demande à la fois chez les libraires et chez leurs lecteurs, puisque, comme je l’expliquais, l’offre et la demande se correspondent à peu de choses près dans le cas des 18 libraires retenus. Le site Web présente deux de ces listes. La première contient les titres publiés par la STN seule, et par la STN en collaboration avec la Société typographique de Lausanne ou la Société typographique de Berne. Ces titres pèsent plus lourd dans les statistiques que ceux provenant de l’inventaire général de la STN, constitué à partir d’échanges. La demande prime lorsque la STN et ses alliés décident de procéder à la réimpression d’un livre, ce pourquoi la première liste figure dans le site. La seconde, reproduite ci-après, ne contient que les livres de l’inventaire général, c’est-à-dire les livres d’assortiment que la STN vend à titre de grossiste. Elle donne une idée plus juste de la demande en général. On y trouve bon nombre d’oeuvres protestantes, davantage en vertu du créneau développé par la STN qu’en raison de la demande du lectorat français à proprement parler, et les livres pour enfants y sont sans doute surreprésentés. À ces deux exceptions près, elle illustre le genre de livres qui se vendent le mieux sur le marché à la fin de l’Ancien Régime. Chaque titre est suivi de la quantité totale d’exemplaires (sont additionnées toutes les commandes composant l’échantillon). Ce nombre constitue un bon indicateur de l’importance relative de la demande, mais ne permet pas de mesurer la quantité totale d’exemplaires qui circulaient en réalité.

Psaumes (Les) de David, 2036

Anecdotes sur Mme la comtesse du Barry de Mathieu-François Pidansat de Mairobert, 1001

An (L’) deux mille quatre cent quarante : rêve s’il en fût jamais de Louis-Sébastien Mercier, 691

Mémoire donné au roi par M. N. en 1778 sur l’administration provinciale de Jacques Necker, 367

Mémoires de l’abbé Terray : contrôleur général : contenant sa vie, son administration, ses intrigues et sa chute de Jean-Baptiste-Louis Coquereau, 324

Journal historique de la révolution opérée dans la constitution de la monarchie française par M. de Maupeou de Mathieu-François Pidansat de Mairobert et Barthélémy-François-Joseph Mouffle d’Angerville, 294

Histoire philosophique et politique des établissemens et du commerce des Européens dans les deux Indes de Guillaume-Thomas-François Raynal, 236

Abrégé des principes de la grammaire françoise, par Monsieur Restaut de Pierre Restaut, 231

Lectures pour les enfants, ou Choix de petits contes également propres à les amuser et à leur faire aimer la vertu, anonyme, 213

Apparat royal, ou nouveau dictionnaire françois et latin : enrichi des façons de parler les plus élégantes en l’une et en l’autre langues : recueilli des meilleurs auteurs, et mis dans un ordre très-facile et très-méthodique pour la composition du françois en latin de Laurent-Etienne Rondet, 203

Abrégé de l’histoire sainte, et du catéchisme, retouché & augmenté pour l’usage des écoles de charité de Lausanne de Jean-Frédéric Ostervald, 200

Comédiens (Les) ou Le foyer, comédie en un acte et en prose de Louis-Sébastien Mercier ou James Rutledge, 200

Pucelle (La) d’Orléans, poème héroï-comique, en dix-huit chants de François-Marie Arouet dit Voltaire, 200

Recueil de comédies et de quelques chansons gaillardes, anonyme, 196

Prières pour tous les jours de la semaine, et sur divers sujets de Bénédict Pictet, 182

Antiquité et perpétuité de la religion protestante de Jean-Baptiste Renoult, 168

Vie privée de Louis XV, ou Principaux évènements, particularités et anecdotes de son règne de Barthélémy-François-Joseph Mouffle d’Anger-ville, 154

Paysan (Le) perverti ou les dangers de la ville : histoire récente de Nicolas-Edme Rétif de la Bretonne, 149

Homme (De l’), de ses facultés intellectuelles, et de son éducation : ouvrage posthume d’Helvétius de Claude-Adrien Helvétius, 144

Sermons pour les fêtes de l’Eglise chrétienne, pour servir de suite aux Discours sur la morale Evangélique d’Elie Bertrand, 143

Lettre d’un théologien à l’auteur du dictionnaire des Trois siècles littéraires de Jean Antoine Nicolas de Caritat, marquis de Condorcet, 143

Nourriture (La) de l’âme, ou Recueil de prières pour tous les jours de la semaine pour les principales fêtes de l’année et sur différens sujets intéressans de Jean-Rodolphe Ostervald, 137

Collection complète des oeuvres de Jean-Jacques Rousseau de Jean-Jacques Rousseau, 136

Lettres philosophiques de François-Marie Arouet dit Voltaire, 130

Vrai (Le) communiant ou Traité de la Sainte Cène et des moyens d’y bien participer de Daniel de Superville, 130

Christianisme (Le) dévoilé, ou Examen des principes et des effets de la religion chrétienne de Paul-Henri-Dietrich Thiry, baron d’Holbach, 128

Voyage sentimental, par M. Sterne sous le nom d’Yorick, traduit de l’anglois de Laurence Sterne, 127

Amants (Les) républicains, ou Lettres de Nicias et Cynire de Jean-Pierre Bérenger, 127

Compère (Le) Mathieu ou les bigarrures de l’esprit humain d’Henri-Joseph du Laurens, 124

Dictionnaire raisonné universel d’histoire naturelle de Jacques-Christophe Valmont de Bomare, 120

Avis au peuple sur sa santé de Samuel-Auguste-André-David Tissot, 119

Il m’est impossible ici de commenter cette liste de manière approfondie. Pour synthétiser un ensemble complexe de données, je dirai que la demande de livres, à l’aube de la Révolution, se caractérisait par quatre types d’ouvrages :

-

De la littérature à scandale, qui relaie une vision désabusée, voire séditieuse, des événements de l’époque. Citons par exemple Anecdotes sur Mme la comtesse du Barry et Mémoires de l’abbé Terray.

-

Des oeuvres empreintes de l’esprit des Lumières, parfois présent sous une forme vulgarisée (L’An deux mille quatre cent quarante), parfois avec une portée encyclopédique (Histoire philosophique de Raynal), mais souvent pris de manière radicale (Le Christianisme dévoilé de d’Holbach et De l’homme d’Helvétius).

-

Des livres didactiques ou utilitaires tels Abrégé des principes de la grammaire de Pierre Restaut, Dictionnaire raisonné universel d’histoire naturelle de Valmont de Bomare et Avis au peuple sur sa santé de Tissot.

-

Des oeuvres de fiction plutôt légères, souvent drôles ou érotiques, comme Voyage sentimental de Sterne, Le Paysan perverti de Restif de la Bretonne et Le Compère Mathieu d’Henri-Joseph du Laurens.

Les livres religieux, nombreux, avaient été écrits ou édités par des protestants pour un lectorat protestant, mais il n’est pas exclu qu’ils se soient retrouvés entre les mains de catholiques, entre autres lecteurs français. La consultation de la première liste, celle contenant les livres publiés par la STN, permet de dégager à peu près les mêmes constantes, mais on y trouve aussi des livres des auteurs fétiches de la STN : Louis-Sébastien Mercier, Claude-Joseph Dorat et S.-F. Ducrest de Saint-Aubin, comtesse de Genlis. Viennent se greffer les livres d’histoire (surtout les populaires ouvrages de William Robertson et de Claude-François-Xavier Millot) et les récits de voyage (les aventures de James Cook et celles de Jean François de Galaup, comte de Lapérouse). On peut ainsi tirer des conclusions sur les goûts littéraires des Français de l’époque, ayant identifié les titres les plus en demande sur le marché et ceux qu’ils consommaient bel et bien, pour autant que l’on puisse parler de « consommation » dans la sphère littéraire.

Parties annexes

Notes

-

[1]

Cet article a été publié dans le Journal of Modern History (University of Chicago). Robert Darnton, « The Demand for Literature in France, 1769–1789, and the Launching of a Digital Archive », Journal of Modern History, 87:3, 2015, pp. 509-531.

-

[2]

Alexis de Tocqueville, The Old Regime and the French Revolution (Garden City, N. Y., 1955), 3e partie, chap. 1-3.

-

[3]

Daniel Mornet, « Les enseignements des bibliothèques privées (1750–1780) », Revue d’histoire littéraire de la France, 17, 1910, pp. 449-492.

-

[4]

Pour une analyse des origines de la Révolution qui insiste sur l’histoire culturelle et rejette l’approche de Mornet, voir Roger Chartier, Les Origines culturelles de la Révolution française (Paris, 1990), particulièrement pp. 9-31.

-

[5]

Pour une revue de la littérature et une réflexion à propos de la difficulté de mesurer la production française de livres avant le xixe siècle, voir mon article « Reading, Writing, and Publishing in Eighteenth-Century France: A Case Study in the Sociology of Literature », d’abord paru dans Daedalus (100, hiver 1971, pp. 214-256), puis repris dans The Literary Underground of the Old Regime (Cambridge, Mass., 1982, pp. 167-208). À propos des limites des registres de la Stationers’ Company, voir D. F. McKenzie, Making Meaning: “Printers of the Mind” and Other Essays (Amherst, Mass., 2002), chapitres 4 et 5. Sur le manque de représentativité des catalogues des foires de Francfort et de Leipzig, voir Reinhard Wittmann, « Die frühen Buchhändlerzeitschriften als Spiegel des literarischen Lebens », Archiv für Geschichte des Buchwesens, 13 (1973), pp. 614–932, et Reinhard Wittmann, Geschichte des deutschen Buchhandels (Munich, 1991), p. 111.

-

[6]

Cette question fait l’objet de mon livre Censors at Work: How States Shaped Literature (New York, 2014). Voir aussi l’excellente étude de Raymond Birn, Royal Censorship of Books in Eighteenth-Century France (Stanford, Calif., 2012).

-

[7]

Pour prendre conscience des enjeux économiques tels que perçus par les responsables français du commerce du livre, consulter Chrétien-Guillaume de Lamoignon de Malesherbes (texte écrit en 1759), dans Mémoires sur la librairie, Roger Chartier (dir.), Paris, 1994, pp. 85-86.

-

[8]

Voir Wittmann, Geschichte des deutschen Buchhandels, chapitres 3 et 4, et Johann Adolf Goldfriedrich, Geschichte des deutschen Buchhandels vom Beginn der Fremdherrschaft bis zur Reform des Börsenvereins im neuen Deutschen Reiche (1805–1889), Leipzig, 1886-1909, vol. 3.

-

[9]

J’explore cette thèse plus en profondeur dans « The Science of Piracy: A Crucial Ingredient in Eighteenth-Century Publishing », Studies on Voltaire and the Eighteenth Century, 12, 2003, pp. 3-29.

-

[10]

Lettre de la STN à la maison Astori de Lugano, 15 avril 1775, archives de la STN, Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel, Neuchâtel, Suisse.

-

[11]

Veuve Charmet à la STN, 16 août 1784, archives de la STN.

-

[12]

J’ai publié une étude détaillée d’un libraire dont c’était la pratique, Bruzard de Mauvelain : « Trade in the Taboo: The Life of a Clandestine Book Dealer in Prerevolutionary France », dans The Widening Circle: Essays on the Circulation of Literature in Eighteenth-Century Europe, Paul J. Korshin (dir.), Philadelphie, 1976, pp. 11-83.

-

[13]

Ces critiques s’appliquent particulièrement à l’ouvrage dirigé par Simon Burrows, The French Book Trade in Enlightenment Europe, 1769–1794 (2012), accessible en ligne à http://fbtee.uws.edu.au.

-

[14]

Voir Giles Barber, « The Cramers of Geneva and Their Trade in Europe between 1755 and 1766 », Studies on Voltaire and the Eighteenth Century, 30, 1964, pp. 377- 413, et Georges Bonnant, « La librairie genevoise dans la péninsule ibérique au xviiie siècle », Genava, 9, 1961, pp. 104-124.

-

[15]

Voir Goldfriedrich, Geschichte des deutschen Buchhandels, vol. 3, et Wittmann, Geschichte des deutschen Buchhandels.

-

[16]

Voir Jeffrey Freedman, Books without Borders in Enlightenment Europe: French Cosmopolitanism and German Literary Markets, Philadelphie, 2012, chapitre 1.

-

[17]

Voir The Business of Enlightenment: A Publishing History of the Encyclopédie, 1775–1800 (Cambridge, Mass., 1979).

-

[18]

Je fais une critique approfondie de l’étude en question dans « The French Book Trade in Enlightenment Europe, 1769–1794 », Reviews in History (décembre 2012), au http://www.history.ac.uk/reviews/review/1355.

-

[19]

Pour en savoir davantage, le lecteur trouvera profitable la consultation de ces deux ouvrages collectifs : Jean-Daniel Candaux et Bernard Lescaze (dir.), Cinq siècles d’imprimerie genevoise (Genève, 1981); Jacques Rychner et Michel Schlup (dir.), Aspects du livre neuchâtelois (Neuchâtel, 1986).

-

[20]

Voir François Furet, « La “librairie” du royaume de France au 18e siècle », dans Livre et société dans la France du xviiie siècle (Paris, 1965), 1, pp. 7-14, et Robert Estivals, La Statistique bibliographique de la France sous la monarchie au xviiie siècle (Paris, 1965), pp. 213-291. L’estimation de 30 000 nouveaux titres pour les 40 années précédant 1790 est sans doute élevée, car nombre de demandes de privilèges, de permissions du Sceau (autorisation d’un privilège, qui ne conférait toutefois pas les droits exclusifs de vente d’un livre) et de permissions tacites ne débouchaient pas sur une publication. De plus, plusieurs demandes concernaient la réimpression d’ouvrages dont le privilège était échu. Les autorisations informelles telles les simples tolérances et les permissions de police ne sont quant à elles consignées nulle part, mais elles concernaient surtout des documents éphémères. En outre, nul registre officiel ne fait bien entendu mention de la littérature illicite. La STN vendait de nombreux livres non soumis à l’autorisation de représentants de l’État. Plus nombreux encore étaient les ouvrages licites (ou presque licites) qu’elle piratait. Enfin, même s’il lui arrivait de faire le commerce de livres antérieurs au début de ses propres activités, elle se concentrait sur les titres récents.

-

[21]

Bosset à la STN, 1er avril 1780, dans le dossier de Bosset de Luze, archives de la Société typographique de Neuchâtel. Pour un portrait des partenaires de la STN, voir Michel Schlup (dir.), Biographies neuchâteloises (1996), 1, pp. 197-201, et Robert Darnton, Jacques Rychner et Michel Schlup, (dir.), L’Édition neuchâteloise au siècle des Lumières : la Société typographique de Neuchâtel (1769–1789), Neuchâtel, 2002, pp. 67-70.

Liste des figures

Figure 1

Page d’accueil du site Web www.robertdarnton.org.

Figure 2

Itinéraire de J.-F. Favarger en 1778

Figure 3

Page Web relative à Besançon